Der Historiker Ernst Viktor Zenker hat in seiner materialreichen ›Geschichte der Wiener Journalistik‹ (1892) Österreichs Bundeshauptstadt »die Mutter der modernen Journalistik« genannt. Wien habe lange Zeit stolz auf sich sein können, schreibt er. Die Donaukapitale besass die ältesten auffindlichen »Relationen«, wie die frühesten Bäume im Blätterwald hiessen. Bereits im 16. Jahrhundert war die Stadt Mittelpunkt jenes eigentümlichen Phänomens, das wir heute respektvoll »Die Presse« nennen. Doch schon Zenker bedauerte auch, der Stadt Wien nichts Besseres nachsagen zu können, als dass auf ihrem Boden die Journale bald nach dem Entstehen wieder den Weg alles Irdischen gewandelt sind.

Zenker stellte seiner lesenswerten Untersuchung der Anfänge einer bürgerlichen Öffentlichkeit zwei superelegante Zitate voran. Das erste war das Schopenhauer-Wort: »Die Zeitungen sind die Sekundenzeiger der Geschichte«. Das zweite Motto war August Ludwig von Schlözers ›Theorie der Statistik‹ (1804) entlehnt und lautet: »Zeitungen sind eines der grossen Culturmittel, durch die wir Europäer Europäer geworden sind«.

Tod der legendären Wiener Zeitung

Im Fall der Wiener Zeitung, die 1703 als Wiennerisches Diarium ins Rennen um die Lesergunst ging, dauerte die Ewigkeitsekunde bis zum Einstellung am 30. Juni 2023 immerhin drei Jahrhunderte. An diesem Tag vor zwei Jahren beerdigte die Mittelinks-Regierung unter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) eine voll funktionsfähige Tageszeitung im Eigentum der Republik, für die in den Monaten davor treue und über den Tag hinaus denkende Menschen sogar auf die Strasse gegangen waren.

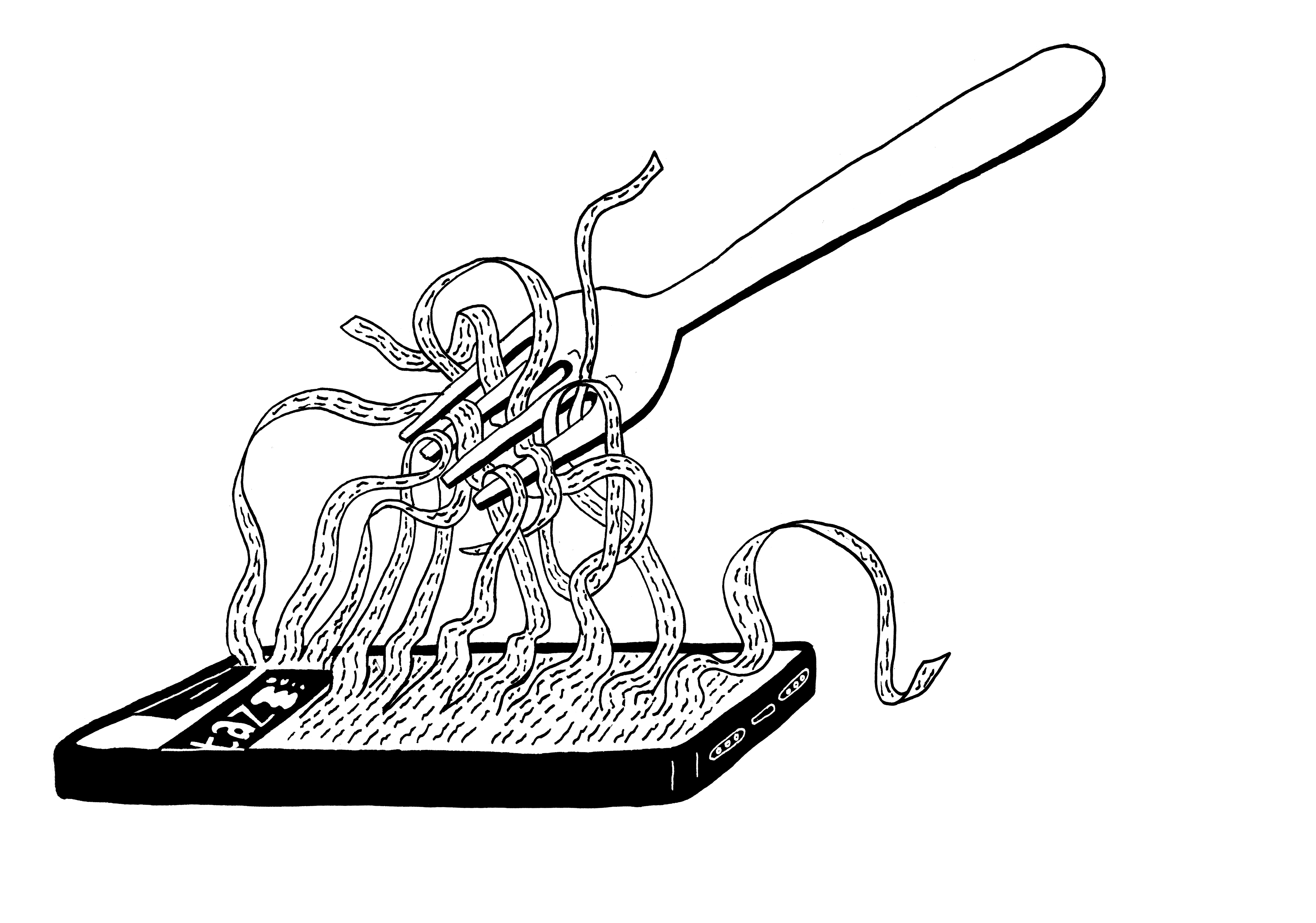

Welche Werte und Freiheiten dabei vernichtet wurden, zeigt jetzt sehr eindrücklich eine Auswahlpublikation der ehemaligen Extra-Wochenbeilage. In 33 Jahren haben im Extra des Republikorgans rund zwei Dutzend Autor·innen und Zeichner·innen rund 4.000 Kurztexte mit ausgereiften Improvisation und durchdachten Augenblicksreagenzen, also Glossen mit besonderer Sensibilität, Aufnahmebereitschaft und Affinität für das Neue veröffentlicht.

Der Printhistoriker Zenker spricht im Bezug auf das 19. Jahrhundert von einer »fast abnormal günstigen Stellung Wiens in dem schriftstellenden Deutschland«. Ihr kultureller Background, wie wir heute sagen würden, machte die Stadt »wie geschaffen zur Hochburg des literarischen Journalismus«. Wie vieles andere wurde Wiens metropolitaner und weltoffener Geist in der faschistischen Ära des 20. Jahrhunderts fast vollständig ausgelöscht. »Die Provinzialisierung des Geisteslebens, der Mangel an Weltgiltigkeit«, schrieb Friedrich Heer 1959, ist »eine direkte Folge der Vernichtung und Austreibung der Juden aus Österreich«.

Austreibung der Moderne! Vernichtung der Intelligenz! – Wir sprechen rückblickend von einer einzigartigen Blütezeit der Zeitungspublizistik vor den Kriegen, das heisst von den Scherenschnitten und historischen Miniaturen eines Ferdinand Kürnberger, eines Daniel Spitzer, eines Alfred Polgar, eines Otto Stoessl, eines Anton Kuh, eines Hans von Tabarelli und etlicher anderer. Als nach 1945 auf den Strassen noch Tramways aus der Zeit von vor dem Ersten Weltkrieg und auf den Schienen noch Dampflokomotiven fuhren, versuchten Hans Weigel und Hilde Spiel an die Tradition des literarischen Journalismus anzuknüpfen, späterhin Glossist·innen in der Tageszeitung Die Presse und in dem Wochenblatt Der Falter.

Renaissance des literarischen Journalismus

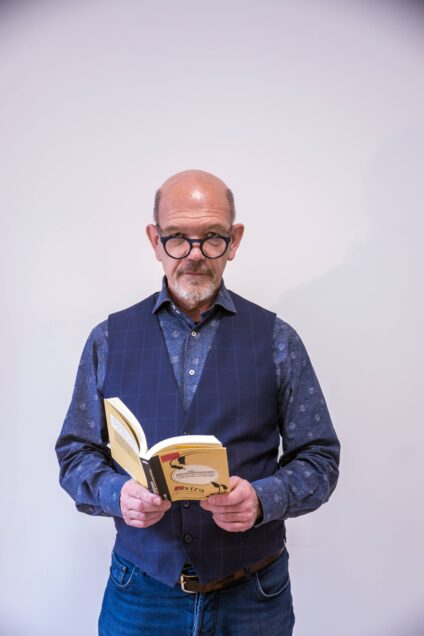

Den letzten konsequenten Versuch aber, die hohe schreiberische Qualität von einst wiederzuerlangen, den startete die Spitzmauskarawane in der Wiener Zeitung. Der Anstoss, die Originalität des Wiener Feuilletons neu zu beatmen, kam im Herbst 1989 vom Soziologieprofessor Holger Rust, der neben der österreichischen Publizistik auch die US-amerikanische beforschte.

Es sind dreizehn Männer und zwei Frauen, die im vorliegenden Reprint das zentraleuropäische Alltagsleben noch einmal zur beredsamen Geltung bringen. Darunter Holger Rust natürlich, mit Andrea Wirthensohn ein zweiter Passdeutscher (unter kulturdeutschen Österreichern), Beiträger·innen aus der Provinz, Réne Freund, dem wir auch ein grossartiges Buch über verkannte Landsleute verdanken, der Torberg-Nachlassverwalter David Axmann, sowie Mario Rauch, der den allerersten Philosophen auf österreichischem Boden, Hermann de Carinthia, der verschnarchten Philosophenzunft in diesem Land bekannt gemacht hat.

Das auf die 250-Buchseiten geschrumpfte Karawanenzelt ordnet Alltag, Natur »und sonstige Zumutungen« in 27 Kapiteln von ›Amor‹ bis ›Zufall‹. Die Auswahl der 111 Texte entgeht nicht gewissen Stereotypen. Der Bruch mit unserem mediterranen Erbe männlicher Dominanz, das traditionell Männern den öffentlichen Bereich und Frauen den privaten und häuslichen Bereich zuschreibt, kehrt leise wieder. Über Gartenarbeit schreiben nur Frauen – und über Automobilität nur Männer, als zierte der grüne Daumen zwingend eine weibliche Hand und als lägen am Lenkrad nur Männerpratzen.

Freilich kreuzt die Karawane auch die Kapitel »Literatur«, »Philosophie«, »Pop«, »Prominente« und »Reise« mit männlicher Beteiligung, und »Sprache«, »Fauna«, »Klima«, »Stillster Ort« mit gemischter Autorenschaft. Wie möchte das gedeuten sein? Eine Ameisenkönigin beisst Männchen die Flügel ab … eine grausame Gottesanbeterin verschlingt ihren Sexualpartner … Besucher eines Swingerclubs werden von einem über seinen eigenen Mut verblüfften Softie eingeschüchtert – auf durchaus verschiedene Arten steckt die Männlichkeit in diesem Buch in der Krise.

Wieso sich die Post-Feuilletonisten über Lyrik hermachen mussten und das dichterische Wort unter das Brennglas von Heurigenhumor legten, ist mir ein Rätsel geblieben. An der Zeitgenossenschaft von Friederike Mayröcker, Robert Schindel, Michael Donhauser und anderen ernsthaften Poët·innen kann es jedenfalls nicht gelegen sein. Zwischen Wienerischer Kabarett und die unerbittlichen sprachlichen Sorgfalt des Gedichts gestellt, entschied sich die Spitzmauskarawane gegen das besonderen Spannungsfeld der Konzentration, das wir Dichtung nennen.

Diese Reserve gegenüber der Gattung ist natürlich in Ordnung. Schon weil die betreffenden Glossen zum Schmunzeln einladen und im nächsten Augenblick auch schon wieder vergessen sind.

Verkommenheit der Gegenwart

Wir erfahren etwas über die trockene Freundlichkeit der Berliner. Wir erfahren, dass der Planet Erde aus ausserirdischer Sicht in erster Linie ein Finanzplatz ist, und sonst gar nichts. Weiters, dass es 1958 unstatthaft war, im Schwimmbad einen Handkuss zu applizieren. Wir hören, dass das Wort »Tischgesellschaft« abzulehnen ist, weil der Tisch gar keine Gesellschaft will. Dass es keine gute Idee ist, Soziale Medien grundsätzlich für alles verantwortlich zu machen, was zur Verkommenheit unserer Gegenwart beiträgt.

Vernehmen Sie doch noch einmal, was das Römervolk mit Fluchtäfelchen verfluchte. Oder wie sich durchschnittliche Berufstätige den Ablauf einer Pension vorstellen (»Sie ist jeden Tag gleich. Nichts verändert sich«). Hören Sie, welchen Bildungseffekt Trödelsendungen auf Sie haben könnten. Warum uns der stationäre Einzelhandel heilig sein sollte. Und natürlich auch, wie unglaubliche viele Bären, Adler, Ochsen und Hirschen das Gastgewerbe in Namensschildern vor sich herträgt.

Wussten Sie, dass auch andere Menschen Bewertungsfanatiker sind? Und dass das Smartphone das neue »Brett vor dem Kopf« darstellt? – Nein, aber sicher sind Sie auch der Meinung, dass der Statement-Vorlauf bei TV-Interviews, bei dem das Objekt dynamisch durch die Szene schreitet, eine Zumutung für jeden ORF-Kunden darstellt.

Man erkennt hier schon, wo die Stärke der wöchentlichen Extra-Beilage lag: die Redaktion steigerte mit Kulturgeschichte, Sprachkritik und Alltagsbeobachtungen das Wohlbefinden durch Lesen, löste Freude aus und half der Stammklientel, mit Witz und Ironie durchs Leben zu kommen.

So hing in der Wiener Zeitung die Latte für den literarischen Journalismus 33 Jahre lang wieder einigermassen hoch. – »Stil haben heisst Gedanken haben und dieses Gedanken ihrer Natur gemäss ausdrücken«, hat der gelungene Wahlwiener Ludwig Speidel 1893 erklärt. »Wozu im Ausdrucke noch ein persönliches Moment kommt, nämlich, wie die Gedanken in eigener Weise mit der schreibenden Persönlichkeit zusammenhängen«.

Die Spitzmauskarawane punktete vor allem thematisch. Mit krassen Sprachverfehlungen. Mit der Lebensdauer von Speichermedien. Mit der Entdeckung der Brachialpoësie in Ladenaufschriften (der Friseur namens »Kopfsache«, das Restaurant namens »Essbar«). Mit der Möglichkeit aus Prominentennamen durch pointierte Betonung überraschende Sätze zu bilden (»Pierre Brice seinen Freund Old Shatterhand in höchsten Tönen«). Mit den beiden besten Freunden des Versprechers, dem Verleser und dem Verschreiber. Mit Sprachregeln (»Man tut nicht tut gebrauchen«). Mit Grussritualen und, ja, mit dem Rülpsen als interkulturelles Missverständnis.

In den Texten sind teils altertümlich wirkende Formulierungen zu finden: »bekanntlich, dermassen, ebenbürtig, beiläufig, etliche, wie dem auch sei, regelkonform, blümerant, abschasseln, akkurat«. Manchmal geht die Formulierfreude mit einem Glossisten derart durch, dass »der Weltgeist seine Hand ins Feuer hält« oder die Tautologie »leichtgläubige Altersnaivität« in die Zeilen rutscht.

Das Lesevergnügen freilich überwiegt. An dem »ansonsten beschäftigungsloser Bademeister«, der Badegäste »kritisch beäugt«, zum Beispiel. Oder an verspielter Wortkreativität: »frugaler Hungerkünstler«, »paranoider Cholesterinflüchtling«. Von seiner Umgebung hat der im Almtal lebende René Freund eine ausgesprochen rasante Meinung: »Wer offenen Auges durch Österreich wandert, wird unschwer erkennen, dass es sich beim männlichen Teil der Bevölkerung um eine Nation von euphorischen Blasenschwächlingen handelt, die sich den ganzen Tag daran erfreuen, Kaffee, Bier und Wein in Wasser verwandeln zu können«.

Das Kapitel »Wien« wird den soeben wiedergewählten Bürgermeister ruhig schlafen lassen. Es behandelt nur Prater, Bim, Taxi und einen Streit in der U-Bahn.

Besonders nahrhafte Texte

»Gedanken ihrer Natur gemäss ausdrücken.« – Dieses hehre Ziel der Hohen Schule wird mit Sicherheit in drei Texten erreicht, die ich hervorheben möchte. ›Zelig im Strassenverkehr‹ von Gerald Schmickl (2018) dokumentiert ausdrucksreich und stilsicher unser paradoxes Mobilitätsverhalten. Warum, fragt der Autor, gehen wir ständig auf Konfrontationskurs mit jenen Verkehrsteilnehmenden, die ein anderes Transportmittel gewählt haben, als wir selbst? Warum verabscheuen wir an einem Tag als Fussgeher Menschen am Radsattel, wenn wir doch am nächsten Tag am Bike empört Fussgänger aus dem Weg klingeln?

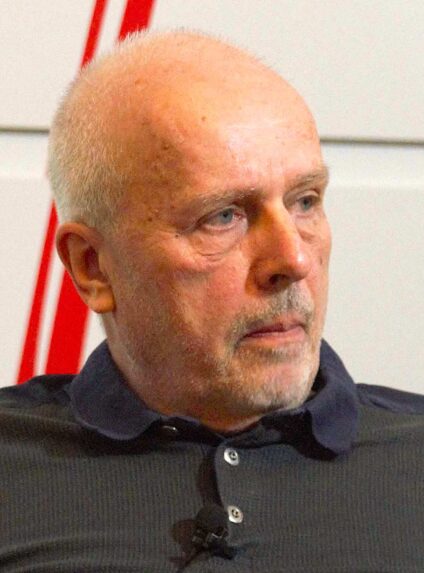

Schmickl, leitender Extra-Redakteur, ist kein Zeitungsschreiber geblieben, der ein Metier ausübt, sondern ein Schriftsteller geworden, jemand, der einen Beruf hat, der ihn zwingt, zu in ihm beschlossenen Fragen ein besonderes Verhältnis zu gewinnen und dieses Verhältnis in eine bildnerische Dauerhaftigkeit zu führen. So hat Otto Stoessl 1906 den Unterschied zwischen Journalisten und formschönen Geistern beschrieben.

Neben Schmickl, dem aufmerksamen Liebhaber von Koinzidenzen, der auch als Romancier und Allergieberater in Erscheinung getreten ist, liefert sein langjähriger Buddy Franz Zauner mit ›Ballett der Pünktlichkeit‹ (1993) ein Meisterstück ab. Er schildert das gespannte Warten von Crew und Fluggästen auf den letzten, bereits überall gesuchten Passagier eines Boardings. Zauner erzählt schelmisch als ein zitternd an Mobilitätsarmut leidender Fluggast. Als Kolumnist des damals noch monothematischen Folio-Magazins der NZZ, eine weitere verblichene Glanzleistung des europäischen Printjournalismus, sass der Autor häufig im Flugzeug.

Dritter Pokal: ›Wo denkst du hin?‹ von David Axmann (2003). Der Text spürt schmunzelnd der Semantik von »Nachdenken« nach, kreist erst in der Stürzhöhe des Falken, landet dann über den Ausdruck »Vordenker« beim »Andenken« und sucht am Ende nach dem Gegensatz von »Anzweifeln«, der ja korrekt eigentlich »Anglauben« heissen müsste. Jede theologische Fakultät zwischen Hainburg und Hohenems wird es gerne bestätigen: Es ist besser, Gott »anzuglauben« als »anzuzweifeln«.

Sündenfall der Austro-Grünen

Als der Gattungsvater Ludwig Speidel zu seinem siebzigsten Geburtstag im Jahr 1900 mit einem Festbankett geehrt wurde, erhobt sich der geniale Kritiker nur zu einem einzigen Satz von seinem Sitzplatz: »Das Feuilleton ist die Unsterblichkeit eines Tages«, und setzte sich sofort wieder hin.

Vor zwei Jahren hat die Kultursprecherin der Grünen-Fraktion im Nationalrat, Eva Blimlinger, die »Unsterblichkeit des Tages« eigenhändig im Eimer ihres konformistischen Technochauvinismus ersäuft. Nein, die Bobo-Partei verteidigt keine geistigen Traditionen in diesem Land, sie errichtet keine publizistischen Barrikaden gegen die unkontrollierbaren Megatechnologien, sie rettet keine aufgeklärte Öffentlichkeit überhaupt. Unter Kunst & Kultur verstehen Grünen-Funktionäre Dabeisein beim Operball und das Schauern vor den fröstelnden Phrasen der Nazis.

Ihr gnadenloser Fiskalkommunismus (»Wenn wir dies und das kürzen, wird alles wieder gut«) hat der Ökopartei herbe Verluste bei den Nationalratswahlen 2024 eingetragen und sie in hohem Bogen aus der Regierungsverantwortung katapuliert. Klimakatastrophe, Energiewende und Lobautunnel hin oder her! Ich schliesse mich der Schadenfreude der echten Mäuse, der Spitzmäuse, der Siebenschläfer, der Maulwürfe und all der anderen kreativen Mitkreaturen über die Halbierung der Bundesgrünen durch das Wahlvolk lachend an.

Was heute staatlich finanziert unter dem Titel WZ im Netz herumkrebst, hat den Namen »Zeitung« keinen Klick lang verdient, und es ist meiner Meinung nach auch an der Zeit, den SPÖ-Vorsitzenden und nunmehrigen Vizekanzler an die versprochene Neugründung der republikeigenen Tageszeitung zu erinnern. Der Mann heisst Andreas Babler und trägt Anzüge von dem Blau, das er vom Himmel herunter gelogen hat.

© Wolfgang Koch 2025

Rauschal, Andreas / Schmickl, Gerald / Tesarik, Andreas (Hg.): Die Spitzmauskarawane. 111 Glossen über Alltag, Natur und sonstige Zumutungen, 256 Seiten mit zahlreichen Cartoons, ISBN: 978-3-99065-130-8, 24,- EUR