Er schreibt und schreibt und schreibt, wie sponsored by Duracell. Er fasst Reisen, Studien und Begegnungen in Worten zusammen, als wäre es das Wichtigste auf der Welt. Es ist, als sagte er sich: »Der Rest meines Lebens erscheint mir wie eine halb ausgesogene Orange, die ich auspresse, ich weiss nicht warum, und deren Saft die Mühe gewiss lohnt«.

Ich staune immer wieder, mit welchem Elan Männer jenseits der Achtzig noch den Zeitläuften folgen, wie aufgeweckt sie ihre Umgebung reflektieren und luzide Lebensbilanzen ziehen. Zum Beispiel der bewundernswerte österreichische Schriftsteller Engelbert Obernosterer, oder der deutsche Tumult-Herausgeber Frank Böckelmann, oder eben der Wiener Parade-Urbanist Christian Reder, der in seinem neuen Essayband unsere Bereitschaft zum Aufbrechen in eine solidarische Zukunft verlangt.

Die drei genannten Methusalixe haben etwas gemeinsam. In der 1968-Revolte hat die Zeit für sie begonnen, zu der alles anders kommen sollte. Am Ende ihrer Lebenswanderungen erreichen sie nun vollkommen konträre Aussichtspunkte auf das Weltgeschehen: der verschmitzte Herr Obernosterer den Leuchtturm des apolitischen Staunens über die Druckverhältnisse in der geruhsamen Provinz … Mister Böckelmann den Hochsitz der Gegenaufklärung, von wo aus er den Konsens der Etablierten stört und Blitze gegen die Migrationsgesellschaft schleudert … und Professor Reder, der erreicht auf unmarkierten Wegen eine Aussichtplattform mit Blick auf seine geliebte Mittelmeerkultur, auf das wogende Schilf des Neusiedlersees, auf die Köpfe der Touristenmasse am Stephansplatz und überhaupt auf die 300.000 Jahre des Homo sapiens.

Reder begann 1977 ausufernd zu forschen und zu schreiben. Die Zahl seiner Solopublikationen, Katalogtexte und Essays in Sammelwerken ist mittlerweile auf 37 angeschwollen. Er tippe gewöhnlich in seine Tastatur, weil er präziser wissen wolle, was er denkt, sagt er. Schriftstellerei in Literaturhäusern und TV-Quartetten erscheint ihm dabei stets als ein Gefängnis. Der Avantgarde-Poët Reinard Priessnitz, erinnert sich Reder, habe ihn durch seine »Abhängigkeit von internen Hierarchien« im Literaturbetrieb geradezu schockiert.

Am kulturellen Leitmedium Buch sei zu schätzen, dass etwas wieder hervorgeholt werden kann. – »Das befriedigt durchaus, wenn man als stille Person kein weiterwirkender Markenname wurde.«

Das verstohlene Ich

Christian Reder verzichtet beim Schreiben bewusst auf die Vorstellung von Adressat·innen. Dieser Anti-Knausgård will nicht bis in die Nervenenden hinein verstanden werden. »Das Ich vermeide ich in meinen Texten, wo immer es geht. Es kommt nur selten vor. Es macht sich nur über Umwege, also meine Weltsicht, bemerkbar.«

Klingt nach dem uns von Chamfort überlieferten Ausspruch: »Wie viel Dummköpfe braucht man denn, damit ein Publikum entsteht?« Aber es ist kein intellektueller Hochmut, den Reder trägt. Seine Haltung ist einfach Ausdruck des sorgenfreien Lebens, um das wir ihn beneiden. Schreiben kann ein Grundbedürfnis des Menschen sein, wie Essen, Schlafen oder Zufussgehen.

Reders systematisches Umschiffen des Erzähl-Ichs ergibt einen zwar persönlichen, aber nicht immer schlanken Stil. Wenn es etwa auf Seite 289 heisst: »Erst in den letzten Jahren trafen sich alle drei Geschwister zu Weihnachten wieder«, und eines dieser Geschwister der Verfasser selbst ist, tritt sein Narzissmus weit stärker hervor, als er das in der konventionellen Formulierung »Erst in den letzten Jahren traf ich meine Geschwister zu Weihnachten wieder« täte.

Dieser Autor hat sich eines mit Bestimmtheit vorgenommen: Er will objektivistisch berichten, nicht gekünstelt erzählen. Doch »berichten« heisst nichts weiter als in Ordnung bringen, belehren. Der Berichterstatter kann dabei auf eine Erzählhaltung nicht verzichten. Reder plaudert nicht anmutig. Wien hat ihm keinen Schnabel wachen lassen. Der »freigeistig-progressive Urbanist« breitet vor uns in harter Kürze den panoramatischen Rückblick in die Wiener Kultur- und Geisteswelt aus, die ihn seit sechzig Jahre wie die Ringstrasse umgibt.

Reder durfte etwa den bürgerlich-liberalen O5-Widerstandskämpfer Emil Oswald zu seinen Freunden und guten Bekannten zählen, weiters den Ethnologen Alfred »Teddy« Janata, den Aktionskünstler Alfons Schilling, den exzentrischen Soziologen Reinhard Knoll, aber auch den mordenden Millionenbetrüger Udo Proksch. Mit der Austro-Pop-Legende Wolfgang Ambros badelte er im Wildwasser, und der 2019 verstorbenen Doyen der Architekturkritik, Friedrich Achleitner, hielt Reder sogar für einen zweiten Egon Friedell.

Aus seiner Studienzeit blieben dem heute 81jährige Mann lange der libertäre Bildungsbürger Rolf Schwendter, der Rechtsanwalt und Kunstsammler Hannes Pflaum, der VW-Aufsichtsrat Michael Piëch und der Kanzlersohn Peter Kreisky erhalten. Jeder von ihnen spielte oder spielt in der »Vielfalt von Universalismen«, in denen sich der Berichterstatter bewegt, eine vitale Rolle.

Schon allein die Fülle an Personen in diesem Buch verhindert ihre plastische Zeichnung. Die Menschen erhalten von Reder keine Physiognomie, sie sprechen nur selten, lachen nur selten, wir erfahren keine Details, die unsere Gemütsruhe stören könnten. Wir erfahren etwas von der Festigkeit ihres Charakters, das schon, wir blicken auf gewisse Hintergründe im Gespenstersystem der Machtverhältnisse, wir hören den üblichen Schwindel des Europagedankens, von Intrigen in Banken und auf Universitätsboden, und von Donau-Erkundungen bis ans Schwarze Meer.

»Privates soll privat bleiben«, verspricht Reder. Aber das ist Koketterie! Wir erfahren in dem Buch nämlich, dass der Autor die Ökopartei, und gelegentlich SPÖ, wählt. Hören, an welchem Ort in Österreich Reders sorgfältig als Zeitwohnsitz renovierte Wind- und Wassermühle steht; was zu Hause über seinem offenen Kamin hängt; mit welchem Einrichtungsgegenstand am Fenster er den Blick auf den Stephansdom konterkarriert. Wir vernehmen, welche Münzen man in seine Seeburg-Music-Box einwerfen muss und wann sich sein Bruder als homosexuell geoutet hat.

Nein, das alles ist privat, und dennoch kein Danebengriff, sondern einer Autobiographie durchaus angemessen. Der Wert des Buches liegt freilich woanders :: In Reders besonderer Sensibilität, Aufnahmebereitschaft und Affinität für den schillernden Geist der Jahrzehnte vor und nach dem Millennium.

Christian Reders Name, und der seiner Frau Ingrid, steht wie kein anderer für eine gereizte Liberalität am Wiener Stephansplatz. Und das heisst: weltläufig gebildet Abend für Abend in der Innenstadt unterwegs zu sein, immer in Erwartung von Gesprächsrunden, die eine Auseinandersetzung lohnen. Nächtliche Tischrunden, abseits von Schürzenjägern und Trinkern, die zur intellektuellen, politischen oder ästhetischen Positionierung zwingen; Gespräche, in denen man sich in radikale Richtig-Falsch-Argumentationen versteigt. Kurz: REDER steht für Ausgehen, um die Urteilskraft zu trainieren, sich gegenseitig selbst zu vergewissern und viel zu lachen.

»Ich glaube, dass vieles in der Welt falsch läuft, weil wir nicht wirklich bei anderen sind, sein können«, schreibt der Essayist, der ungern auf Bühnen tritt, und wenn dann als normaler Bürger, »ohne Spezialwissen zu behauptet«. 1968 sass er bei ›Kunst & Revolution‹, in der heissen Viertelstunde der internationalen Jugendrevolte in Österreich, im Publikum des Hörsaal 1 an der Universität Wien. Bei der von Oswald Wiener geplanten, aber nie ausgeführten Burgtheater-Besetzung im selben Jahr war er ebenfalls dabei.

Nach dem Studium begann Christian Reder 1970 sein Berufsleben beim Beratungsunternehmen Knight Wegenstein in Zürich. Er schrieb Konzepte für Management-Abteilungen, feilte am Corporate Designs, testete Firmenlogos für Stabsstellen. Reder war dabei bei der Reorganisierung der österreichischen Creditanstalt. 1971 besuchte er die Reste des Konzentrationslagers Auschwitz. 1972 beteiligte er sich an einem Rettungsversuch der Arbeiterzeitung, dem übel in die Jahre gekommenen Parteiorgan der SPÖ.

Das war umso erstaunlicher, als ihm die »uneinsichtige Politik der SPÖ« in Sachen Stadtplanung, Avantgarde und Sperrstunde die Sozialdemokratie bereits zum »Feindbild« gemacht hatte. Auch das »Schlussstrichdenken« des Grossen Vorsitzenden Bruno Kreisky betreffend Kriegsschuld und III. Reich kam für Reder nicht in Frage.

1974 beschäftigten ihn Gutachten mit den frisierten Bilanzen im staatlichen Gesundheitssystem, der aufklärerische Erkunder geriet in das Auge des Zyklons beim AKH-Skandal. – »Wie den meisten Menschen ging es mir nie primär um beruflichen Aufstieg, Wettbewerb oder die Freude am Kommerziellen«, versichert er im Rückblick. Worum aber dann? Um praktische Weltverbesserung.

Wir erfahren auf den 384 Seiten dieses überschwenglich-geistreichen Buches einige ziemlich unglaubliche Geschichten:

Thomas Bernhard soll den Exzentriker Paul Wittgenstein an der Leine durch das Café Bräunerhof kriechen haben lassen, wie die Künstlerin Valie Export für ›Mappe der Hundigkeit‹ Peter Weibel in der Kärntnerstrasse.

°°°

Wenn in den 1970er-Jahren der SPÖ-Vorsitzende zur Erholung nach Tirol reiste, wurden Verkäufer der parteieigenen Arbeiterzeitung an die Bahnhöfen der Ferienregion entsandt, um ihn zu beeindrucken.

°°°

Im Tresorraum der Creditanstalt am Ring soll unter anderem ein massives, an den Enden geknicktes Rohr aus Platin in einem edlen Lederfutteral gelagert worden sein, das zum Urinieren aus Kutschen diente.

°°°

In der Pathologie des Landeskrankenhaus St. Pölten hingen 1974 menschliche Leichen an Haken.

°°°

In Nato-besetzten Afghanistan verschwanden wegen des Verbots von Chomeini-Bildern aufgrund der Ähnlichkeit auch die von Karl Marx.

Worum geht es im Leben? Um die Frage, wozu Menschen in erfreulichem Sinn fähig sind, sagt Reder. Anders formuliert, um das, was man »zusammen bringt«. Seine Frau nennt er im Rückblick »ein durch nichts überbietbares Glück, das in seiner Lebendigkeit nie zur Idylle verflachte«. Es funkte zwischen der Boutiquenbetreiberin und dem für Werbefotos engagierten Jüngling im Dezember 1965 in der Reiss-Bar. Der Sympathiefluss war nicht mehr zu bremsen. Venedig, Hochzeit, Zwillingstöchter. Gemeinsam affichierte man Anti-Atom-Plakate in der Innenstadt und gewährte einem Piratensender Unterschlupf in der Dachwohnung.

In den 1980er-Jahren rettete das Paar als stiller und unbedankter Gesellschafter mehrmals die in Finanznöte geratene Wiener Stadtzeitung Falter (Ingrid Reder brachte den gesamten Erlös aus dem Verkauf ihrer Anteile an der Modeforma Etoile in das Alternativblatt ein). Heute ist der damalige Retter von Illusionen frei und sieht im gedruckten Schmetterling »ein mit Emotionen Politik machendes Boulevardblatt«.

Die Kontakte zur AAO-Kommune des kriminellen Otto Muehl werden zwar erwähnt, bleiben in dem Buch aber genauso unterbelichtet wie jene zu Udo Proksch. Christian Reders Bewunderung galt damals jedenfalls anderen. Bis heute zeigt er sich tief beeindruckt von einer Wüstenbegegnung mit dem untergetauchten Wehrmachtsdeserteur Winfried Müller, der zum Major Si Mustapha der algerischen Befreiungsarmee FLN wurde. In den Buch bricht er auch eine Lanze für den im Berliner Exil verstorbenen syrischen Philosophen Sadiq al-Azm. Als Propononent der Nicaraguahilfe traf Reder neben dem Revolutionsführer und nachmaligen Dikator des zentralamerikanischen Staates auch den neuen Kulturminister, Priester und Dichter Ernesto Cardenal.

Vermessene Fremde

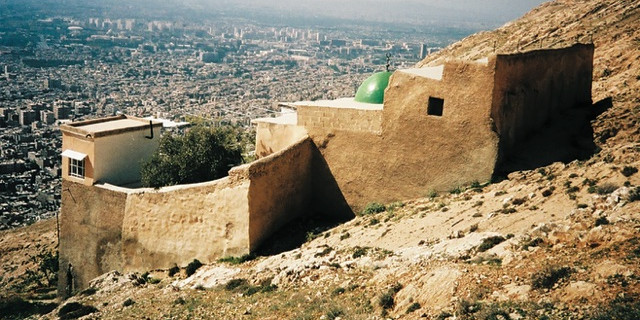

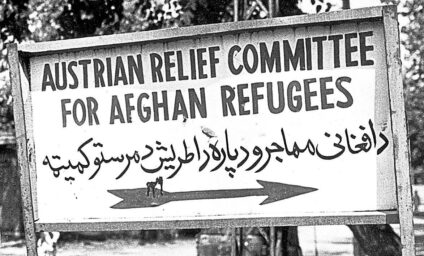

Das waren noch lange nicht alle. Reder übernahm Positionen des Befreiungstheologen Ivan Illich. An Mustafa Kemal Attatürk bewunderte er den Aufbau des säkularen Nationalstaats Türkei. Im Frühjahr 1980 organisierte der Autor mit Alfred Janata das Österreichische Hilfskomitee für Afghanistan, eine NGO in jenem bettelarmen Land, in dem die CIA über viele Jahre bewaffnete Mujahedin-Gruppen im »Krieg gegen den Kommunismus« stärkte, um der Sowjetunion das eigene Vietnam-Trauma heimzuzahlen.

Innerhalb von 15 Jahren brachte die Wiener Privatinitiative umgerechnet 33 Millionen Euro auf, bevor diese Aufbauarbeit mit freiwilligen Helfer·innen vor Ort dann in Bürgerkrieg, islamistischen Terror und dem Chaos der militärischer Okkupation westlicher Staaten versank.

Reder ist überzeugt, dass die aktuelle Taliban-Herrschaft nicht von der Bevölkerungsmehrheit getragen wird. Er stört sich nicht am zwischenzeitlichen Nebeneinander von zivilgesellschaftichem »Nationbuilding« und dem Target Killing der US-Administration in Afghanistan. An der Rückkehr der Koran-Fundamentalisten seien allein die USA Schuld. Zwanzig Jahre westlicher Aufbauarbeit waren zu kurz; die in dieser Periode versenkten Fantastilliarden an Steuergeldern aus den Wohlstandsländern zu wenig. Man hätte eben »bis in die Dörfer geduldigere Überzeugungsarbeit leisten« müssen. 2022 organisierte Reder in Wien die erste Konferenz zur Konsolidierung des demokratischen Exils der Afghanen und ihrer Frauen.

Hat der Westen denn wirklich ein Mass an Aufklärung erreicht, dass es zu schützen und weiter auszubauen gilt? Geht es heute mit den sich progressiv Wähnenden nicht wieder rückwärts? – Ich werde jedenfalls nie verstehen, warum so viele linksliberale Menschen erzkonservative Migration mit erniedrigten Frauen, Eintopfküche und im Ablebensfall Bestattungsflügen heim in die Herkunftsregion gut finden, aber gleichzeitig erzkonservative Autochthone mit Lodenjanker, Kirchtagssuppe und Blasmusik verachten.

Die maastrichtische Ideologie

Viele in der Linken haben ihren universalistischen Anspruch auf Respekt vor dem Anderssein genauso aufgegeben wie die Sprache der Klasse und haben sich stattdessen die Sprache der Kultur zu eigen gemacht. Sie begreifen dabei kulturelle Identität einfach als Nullsummenspiel unserer verschiedenen Zugehörigkeiten. – »Konträr zu stereotypen Identitätsideologien«, sagt Reder, »fühle ich mich, umgeben von unverständlichen Sprachen, stets intensiver in der Welt«.

»Grosse Wüsten eröffnen Freiräume«

Seine anhaltende Liebe zu Sahara-Reisen, Felsbildern, den Berbern und den Tuareg hat ihn schon in den 1970er-Jahren mit der Welt im Kopf versöhnt. In der Wüste füllt ihn die Dialektik des Staunens auf. »Die grossen Wüsten eröffnen Freiräume des Denkens«, lesen wir. »Eine essenzielle Erfahrung der Wüste ist die ostentaive Gleichgültigkeit der Natur und der offenbar uferlose Raum.«

Diese Erkenntnis führte nahtlos zu jenem Europäizismus, der in der Illusion seiner früheren Macht lebt und als moralisches Imperium die Vorherrschaft der kosmopolitischen Bildungselite aufrecht erhalten will. Aus Reders Sicht ist der Kontinent Europa in seinen besten Phasen nie ein Eroberungs- oder Unterwerfungskontinent gewesen, sondern »ein ausstrahlender, vieles aufnehmender Transferplatz«. Alles ist wieder gut mit diesem Europa, das doch mit dem Faschismus die einzige genuine Ideologie des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat.

Reder wünscht sich einen Reformvertrag der EU samt Präsident und Aussenminister. Es sei allein Russlands autoritäres Regime, das im Gleichklang mit China nach imperialer Grösse strebe. Wir kennen diese linksliberalen Schablonen. Die Devastierung des Mittleren Osten, sagt Reder, wirke »wie die planmässige Rache destruktiver Kräfte an Regionen gemeinsamer Herkunft«. Für ihn sind Abraham, Platon, Aristoteles und Jesus die »gemeinsame Ahnen« des Brüsseler Atomiums. Hochgehalten sehen möchte er die Geisteswelt der »grossen Buchreligionen«.

Die These, wonach Nationalismus stets zu Seperatismus und Militanz neigt, ist historisch unhaltbar. Ebenso Reders Ansicht, dass die Französische Revolution einen deutschen Nationalismus provoziert hat. (Der ergab sich aus einer jahrhundertelangen Kleinstaaterei, die nicht mehr in das aufkeimende Industriezeitalter passte). »Nicht Nationen, sondern multinationale Imperien haben Europas Geschichte geprägt«. – Auch daran ist nur wahr, dass der dramatische Zerfall der feudalen k.u.k.-Monarchie, des uferlos gewalttätigen Zarenreichs und der Osmanischen Despotie den Kontinent in den Abgrund gestürzt hat.

Die Europäische Union ist auch keinesfalls »einer Insel gleich von Krisengebieten umgeben«. Sie ist seit 2022 der treibende Teil einer kriegsführenden Allianz von wirtschaftlich erschöpften Nationen, die, um sich ihre Privilegien in der Weltmehrheit zu sichern – wie schon zwei Mal im 20. Jahrhundert – kopfüber in eine den ganzen Planeten gefährdende Rüstungsproduktion flüchtet.

Auch mit anderen Thesen des Buches bin ich nicht einverstanden: Der Islamismus hat nicht einfach in der Implosion kommunistischer Hegemonie ein ideologisches Vakuum gefunden. Ideologien sind keine physikalischen Gefässe, sondern jener Diskurstyp, der sich als System von phrasierten Ideen und formelhaften Argumenten herausbildet.

Dass die Neue Kronen Zeitung aus der FPÖ eine Arbeiterpartei gemacht hat und die Rechtspopulisten »ein Zusammenleben mit Andersdenkenden und Zugewanderten verweigern« – Das sind unseriöse Unterstellungen!

Alle sollen Schuld sein an der aktuellen Misere, nur nicht wir aufgeklärten Demokrat·innen selbst, lautet der Tenor einiger Kapitel. Nicht die Budgetpolitik europäischer Regierungen auf Kosten der kommenden Generationen, nein … nicht die Verlagerung industrieller Produktion in Billiglohnländer … nicht das unkontrollierbare internationale Finanzkapital … Nicht die korrupte afghanische Politik und Oberschicht, nicht die wehrunwillige Armee und Bevölkerung, nicht die Million junger Männer, die ihr Land im Stich gelassen haben, um sich im Westen bequem einzurichten.

Der Dekan als Projektentwickler

Obschon kein Freund des »geruhsam-intriganten akademischen Lebens«, heuerte Christian Reder 1984 als wissenschaftliche Hilfskraft auf der Hochschule und nunmehrigen Universität für angewandte Kunst an, machte dort wiederum Karriere und mischte bald im Besetzungskarusell der Institution mit. Wie zuvor schon im Bankensektor und in der Medienbranche stiess er erneut auf »undurchsichtige Machtgefüge«, auf selbstherrliche Granden, die ihre eigenen Interessen oder die einer Gruppe verfolgten.

Österreich ist eben überall Österreich, ob Seilbahngesellschaften, Windkraftbetreiber oder Hochschulen, es herrscht ein undurchsichtiges Klientelsystem. Bilanzsatz des Professors: »Wahrgenommen wird Gruppenzugehörigkeit über selektives gegenseitiges Zitieren«.

Rektor Rudolf Burger, der vor seinem Tod 2021 offen für eine Rot-Blaue-Regierungskoalition in Österreich eintrat, erscheint in Reders Erinnerungen als ein mit Hegel-Zitaten einschüchternder Intellektueller, der Ernst Jünger bewunderte. Peter Noever, Direktor des benachbarten MAK-Museums, als aggressiv polternder, sein Personal rüde behandelnden Egomane.

Gegen die Modernität des Digitalen

In den 2000er-Jahren kam eine beträchtliche Erbschaft aus dem Dornbirner Lichttechnik-Unternehmen Zumtobel auf die Reders. Seither widmet sich die RD Privatstiftung mit einem wertgesicherten Jahresbudget von 400.000 Euro sorgfältig ausgewählten Schul- und Hilfsprojekten in der Dritten Welt, exiloppositioneller Artikulation und publizistischen Entdeckungen mit dem Schwerpunkt Kulturwissenschaften.

Christian Reder selbst wirbt mit Forschungsreisen und Büchern für eine »integationsorientierte Mittelmeerkultur«. Als Globalist stemmt er sich gegen jede My-Country-First-Devise. Als Kosmopolit warnt er vor der »Strangulierung demokratischer Öffentlichkeit durch (a)-soziale Medien«. Reder verweigert sich der »digital verwirrten neuen Welt und ihren Unterwerfungszwängen«. Dass massenhafte Anonymität in Postings und Kommentaren als demokratische Stimmenvielfalt akzeptiert wird, bleibt ihm unbegreiflich.

Modernitätsfundamentalismus lehnt er ebenso ab wie Konsum- und Besitzfixierung. – Na, gut, wird die Normalbürger·in einwenden, wenn ich über Vermögen verfüge, kann ich leicht über die Besitzfixierung der Ärmeren die Nase rümpfen. Aber Emanzipation und demokratische Interaktion sind nun mal keine Selbstverständlichkeit. Wer die Resultate dieses hartnäckigen Wiener Mäzenatentums studiert, wird den Reders für ihren radikalen Bruch mit Konventionen garantiert dankbar sein.

Reders intellektuelle Leistungen

Mit eigenen intellektuellen Leistungen bekannt wurde der Autor durch seine kuriose Verwendung des Alphabets als Code. Christian Reder ordnet nach dem Stellenwert Buchstaben eine Zahl zu und lässt sich von der Quersumme zu gleichwertigen Wörtern führen. Nichts anderes hat der mallorquinische Universalgelehrte Ramon Lull bereits im Jahr 1289 mit seiner Begriffsmaschine Ars Magna getan: eine mechanische Logik zum Generieren neuer Gedanken erfunden.

»Bedeutung«, so Reder, »entsteht erst durch Interpretation«. Die ironische Metaphysik dieses Spiels mit Differenzen stellt von selbst ihre Fragen. Braucht denn so ein geborener Nonkonformist, wie der geschilderte, überhaupt noch äussere Impulse? Steht er nicht schon genug unter dem Strom der eigenen Geistesblitze?

Nein. Offenbar kann Reder vom beschleunigten Kreuz- und Querdenken gar nicht genug bekommen. Seine zweite intellektuelle Leistung liegt in der Aufwertung des Projektbegriffs :–: Projektierung, Projektplanung, Projektbeteiligung, … Temporäre Initiativen schienen zum Beispiel besser zu einer modernen Hochschule zu passen, als ein auf Kunst, Architektur, Malerei, Skulptur, Mode und Keramik konzentriertes Selbstverständnis.

Was Kreative mit Herz, Hirn und den Händen tun, das löst sich zwangsläufig auf in »experimentelle Entgrenzungsintentionen«. Bei Dirk Baecker borgte sich Reder das theoretische Verständnis zum eigenen Netzwerkdenken. William Shakespeare und Daniel Defoe identifizierte er als frühe Projektdenker.

»Bei geistiger Arbeit entsteht Intensität«

Auf die Sprache der Projektentwicklung bauend, plädiert Reder dafür, Arbeit insgesamt realistischer zu bewerten, was bedeutet, unser schöpferisches Tun und Unterlassen nicht an Spezialabgaben und Sozialversicherung zu binden. Weder Einkommenshöhe noch Geschäftigkeit seien im Leben wirklich wichtig. – »Bei geistiger Arbeit entsteht Intensität, unabhängig von der Entlohnung und sonst geforderter Wettbewerbsfähigkeit.«

Weltweit würden, wo Reder, sowieso die prekären Arbeitsverhältnisse überwiegen. Und auch die programmtische Sprache der digitalen Kulturen seien die Projekte. Was hindert uns also daran, ein Gespräch als wertschöpfend zu verstehen?

Auf diese Weise verteidigt Reder in Projekten die Knochen einer Alternativbewegung, der gar kein Fleisch mehr tragen – er sieht in ihnen die notwendigen Bestandteile eines neuen Aufschwungs, informelle Organisationsmomente der Zukunft.

Man könnte natürlich fragen, ob das einfache Netzwerkdenken der Komplexität heutiger Zustände noch gewachsen ist. Liefert nicht zum Beispiel die moderne Radartechnologie noch viel passendere Metaphern für kreative Nachdenkprozesse, für das Branding und Labeling von Waren, für das übererhitzte Unternehmertum von Ich-AGs und Konzernen. In der sogenannten Multistatische Ortung, um bei dem Gedanken zu bleiben, arbeiten gleich mehrere Radarstationen zusammen – auch solche ausserhalb des Zielgebiets –, um Objekte durch triangulierte Reflektionen zu erfassen. Die aktuelle Waffentechnologie hat es in asymmetrischen Konflikten, in denen improvisierte Systeme mit überraschender Effizienz kombiniert werden, mit einer unkonventionell betriebenen Sensorik zu tun, deren Kombinationsfähigkeit das rhizomatische Denken ökologischer Protestbewegungen weit hinter sich lässt.

Reders bedeutendste Schriften sind meiner Ansicht nach die unter dem Titel ›Forschende Denkweisen« (2004) publizierten Essays zu den künstlerischen Arbeiten von Walter Pichler, Kurt Kocherscheidt und anderen. In diesen Texten konstatiert der Autor einen besonderen Willen der Kunst zur Sprachlosigkeit. Emotionen zu künstlerischen Werken werden elegant ausgespart. Reder beschreibt das zu den Werken führende Denken, und es macht gar nicht, wenn das mehr sein eigenes ist, als das der ausgedeuteten Kunstschaffenden.

Ich sage: Reder geht in seinen besten Essays durch die exklusiven Kunst-Tore einfach hindurch, mit den Händen in der Hosentasche. Wir wissen doch schon, das Lebensläufe krass überbewertet werden. Sie sind oft reine Glückssache, abhängig von Beziehungen, Zufällen und Vorurteilen.

Dieser glückliche Wiener Denker hat wahrlich eine Menge zur Verfügung, womit er das, was er gemacht hat, irgendwie begreifen kann.

© Wolfgang Koch 2025

Christian Reder: Bereit zum Aufbrechen. Arbeitserfahrungen, Projekte, Versuche. Hg. von Elvira M. Gross. Wien: mandelbaum Verlag 2025, ISBN: 978399136-093-3, 284 Seiten, 27,- EUR