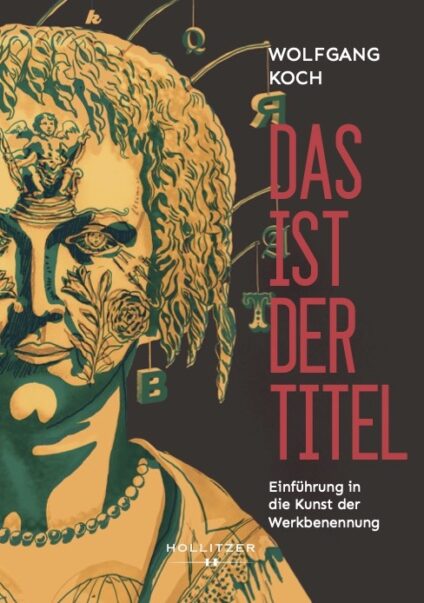

Von all den Namen, die ich dem österreichischen Künstler Viktor Rogy (1944-2004) als publizistischer Wegbereiter und Wegbegleiter verpasst habe – »Bewunderungskünstler«, »Lehmstecher Gottes«, »Kunstrebell vom Wörthersee«, »Retroavantgardist« –, hat er nur den ersten mit Freunde angenommen und für sich akzeptiert: Bewunderungskünstler. Die Arbeiten und das Leben der ganz Grossen zu verehren und zu bewundern, das war für den autodidakten Dichter, Bildhauer, Tänzer, Designer, Konzeptkünstler und Aktionisten durch alle Phasen seines Lebens hindurch eine bezwingende Konstante.

Im Sinn von Goethes Diktum »Alles Verständnis fängt mit Bewunderung an« rangierten in Rogys Arnoldsteiner Kindheit die Helden aus US-Westernproduktionen ganz obenauf: Tom Mix und George O’Brien. Die hat das Eisenbahnerkind im örtlichen Kino kennen und lieben gelernt.

Ihnen folgte der Kapitan des österreichischen Fussball-Wunderteams Matthias Sindelar, und nachdem der Simulant Rogy dem Heldentod als Wehrmachtssoldat glücklich entkommen war, der deutsche Tänzer und Choreograph Harald Kreutzberg – was jedesmal mit einem neuen Berufswunsch des jungen Mannes einherging.

Durch fremde Welten

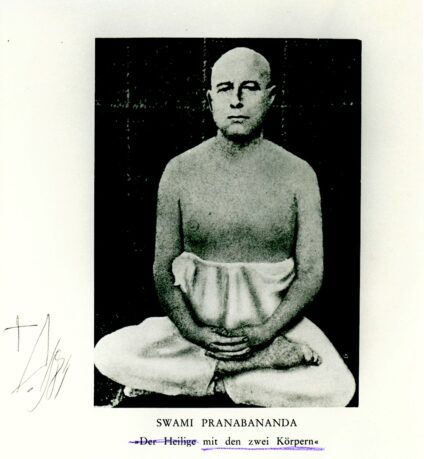

In den 1950er-Jahren stiess Rogy auf den deutschen Maler und Theosophen Joseph Anton Schneiderfranken alias Bô Yin Râ und bezog nun auch die Religionsstifter Buddha, Jesus und den legendären chinesischen Philosophen Laozi in seinen privaten Bildungskosmos mit ein. Durch mystische Versenkung und regelmässige Alkoholexzesse gelang es ihm, in seinem Kindheitsidol George O’Brien mal eine Reinkarnation von Jesus und dann wieder eine Präfiguration von Bô Yin Râ zu sehen.

Hatte die Menschheit nicht seit über 5.000 Jahren fast ihre gesamte Energie darauf verwendet, die äussere Welt zu verstehen und zu entwickeln, während sie unsere eigene innere Entwicklung als menschliche Wesen vernachlässigte?

Mit der existenziellen Entscheidung, ein schöpferisches Leben zu führen, zunächst als Dichter, dann als Fine Artist, war der letzte Halt gebrochen und Rogys Ateliers wurden zur Klause. Er studierte bei Wurtsemmel und Bier Jakob Böhme und andere christliche Mystiker, er rezitierte die Gedichte Goethes, Georg Trakls und Matsuo Bashōs, Rogy rezipierte abseits von Akademien und Literaturhäusern die französischen Symbolisten, Leonardo, Duchamp, Karl Valentin mit seiner Partnerin Liesl Karlstadt, schliesslich auch den Wiener Architekten und Architekturtheoretiker Adolf Loos. Jede neue Entdeckung ein neues Herzensthema! Jeder Autor ein Umschwung! Jede neue Referenz Liebe auf den ersten Blick!

Rogys Verständnis der Welt und der Kunst hat also mit exzessiver Bewunderungsarbeit begonnen. Wie ging es dann weiter? Er liebte es, seinen Respekt und seine Hochachtung vor den Leistungen anderer lautstark und in Bildern auszudrücken. Und je besser Rogy die Spitzenleistungen der Menschheitsgeschichte mit der Energie eines Stiers kennenlernte, desto mehr war er auch davon überzeugt, dass er selbst einzigartig war. Der Wein der Bewunderung verlieh seinem Kunstschaffen absolute Impulsivität. In der Mitte seines Lebens wagte es Rogy an jeder Wirtshaustheke Intellektuellen, Akademikern und Politikern eine Lektion fürs Leben zu erteilt.

Die Kehrseite der Medaille

Dass der Kunstbetrieb einen grossen Bogen um den zu Ausfälligkeiten neigenden Künstler machte, kann man ihm kaum verübeln. Denn die Kehrseite des Bewunderungskünstlers war der Verachtungsvituose. Seine Lebenswut und sein Zorn konnten jederzeit jeden Lebenden treffen. Dicke Freunde wurden über Nacht zu Todfeinden; Politiker aller Couleur, selbst die linken, verglich er mit Hitler. Vor Frauen in der Kunst hatte Rogy keine Achtung, auch nicht vor seiner grosszügigen Vermieterin Maria Lassnig, deren Wiesengarten er drei Jahrzehnte lang in Schuss hielt. Die Ausnahme bildete einzig und allein seine Partnerin Isabella Ban-Rogy, was in vielen künstlerischen Kollaboration ihren Ausdruck fand.

Die leichte Reizbarkeit, seine Bösartigkeit, die Bereitschaft zur Vernaderung von Kolleg·innen verhinderten Rogys Erfolg im Kunstbetrieb und in Sammerkreisen. Rogy war eben nicht nur ein unsystematischer Entgrenzer des Kunstbegriffs, seine Eskapaden und Volten machten ihn auch zum Sprengmeister in der eigenen Sache.

Wer in der Öffentlichkeit ohne Vorwarnung aus Leibeskräften: »Du Arschloch! Du Dreckschwein! Du verdammte Sau« brüllen konnte, wer sich als Brachialstörer gefiel, konnte nicht mehr damit rechnen, als Schelm, als Feingeist oder Wahrnehmungslehrer zu gelten. Wo »Rogy« draufstand, blinkten in den letzten Jahrzehnten seines Lebens die Alarmleuchten. Doch das ephemere Werk, das unter diesen schwierigen psychologischen Bedingungen entstanden ist, liegt heute in Katalogen, Filmen und in einem umfangreichen Postkartenblock gut dokumentiert vor, so dass es in dieser Zeitkapsel die Ignoranz des 21. Jahrhunderts überdauern wird.

Der Schuh ist geschnürt, die Hunde sind verjagt, die Fische ins Meer zurück geworfen, die Lupinen gelöscht. Der grosse Bewunderer, Einzelgänger und Nonkonformist Viktor Rogy durchschreitet nun die härteren Tage.

© Wolfgang Koch 2025