Die Landschaft

»Die grossen Museen sind ja in Wirklichkeit längst keine Bildungsinstitute mehr, sondern Tourismus- und Unterhaltungsbetriebe«, sagt der inzwischen 91jährige Wiener Filmemacher, Kulturanthropologe und Wotroba-Schüler Peter Kubelka, eine der letzten wirklichen Autoritäten im Wiener Kunstbetrieb. – »Was dort vor sich geht, hat mit dem Erleben von Kunst nichts mehr zu tun«.

Das Diktum trifft wahrscheinlich auf keine andere Kulturinstitution in Österreich mehr zu, als auf den Museumskomplex im Prinz-Eugen-Schloss Belvedere, wo auf Mamor- und Parkettböden die demokratischen Touristenmassen jeden Tag trampelnd Rache an der feudalen Genussgesellschaft nehmen.

Im Grund genommen braucht es in der spekakulären Unterhaltungszone zwischen Rennweg und Arsenal, die aus barocken Ziergärten, versiegten Brunnen, Prunksälen, Fine Arts und Souvenirshops besteht, gar keine Sonderschauen, es braucht im Belvederischen keine Kunstvermittlung und keine Talentsuche, – der Publikumsstrom aus aller Welt würde auch nicht abreissen, wenn in den Hallen und Sälen nur Kleidermotten zu sehen wären.

Die Fauna

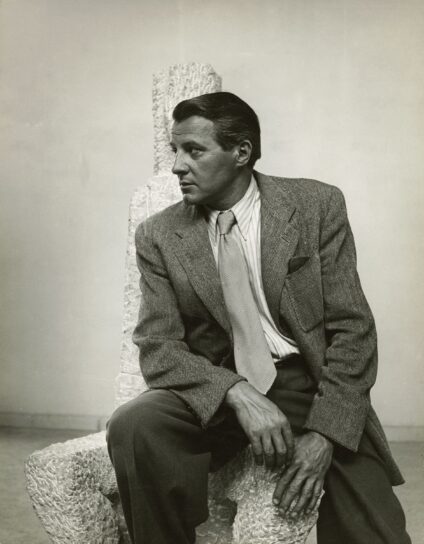

Man redet jetzt wieder über ein schon fast vergessenes Tier. Das Wotruba gibt es nur mehr in einem einzigen Exemplar, das im Belvederischen gehalten wird. Ausgezeichnet ist es durch seinen besonderen Willen, die Staturen der Menschen in Stein nachzuahmen. Doch das Wotruba kann weder neben jener scharmanten Erfindung bestehen, welche die Farben des Sonnenspektrums zum Tönen bringt und Klimt heisst, noch braucht das Wotruba das Romako zu fürchten, ein besonders zwittriges Wesen von ausserordentlich geistvoller Konstruktion und ametystblauer Farbe, weil das Romako im Belvederischen ganz tief eingesargt wurde und die Gäste aus der Interkontinentalzone annehmen, es sei bereits bis zum letzten Exemplar ausgestorben.

So hat es das Wotruba also schwer, und dann doch wieder leicht. Ein Projekt der österreichischen Tierschutzstiftung verfolgt das gewagte Vorhaben, dieses Wesen der Immediacy-Generation nahe zu bringen. Wir reden da von einer neuen, aufgewerteten Existenz dieser Kunst: das Wotruba eingetaucht ohne Zwischenhändler, #nofilter, gärend ohne Worte, in unmittelbarer zeitlicher Präsenz und in räumlicher Intimität zu erfahrungsmässiger Intensität und Ästhetik verdichtet.

Geht das überhaupt? Darf das in diesem Staatsmuseumsreservat denn auch sein? Ja, es geht, und ja, es darf auch sein (obwohl am Zentralfriedhof funktioniert es noch besser). Das Wotruba hat ja seinen frühen scharfen Geruch in den milderen der Heiligkeit gewandelt, und die Hörner hat das Tier, seit es den Teufel fürchtet, ebenso wie die Zähne, längst verloren. Dafür wuchs ihm zur Zeit der körperlichen Präsenz die Krawatte immer länger, was dem Wotruba ein ehrwürdiges Aussehen verlieh.

Die Physik

»Kubisten«, erklärte Aristide Mailloll 1925 (in einem Gespräch mit Alfred Kuhn), »sind zum Teil ganz begabte Menschen, aber bei ihnen hat der Buchstabe den Geist totgeschlagen. Sie haben Platon gelesen und nun ist bei ihnen alles Idee«. André Lhote schlug darum vor, sie lieber »plastische Impressionisten« zu nennen. Denn die Kubist·innen wählten wie ihre Vorgänger·innen diejenige Kategorien von Elementen, die im Kopf durch die Erkenntnis fixiert bleiben und sich nicht fortwährend umbilden. An die Stelle der augenblicklichen Beleuchtung der Gegenstände setzten sie deren eigentümliche Stofflichkeit.

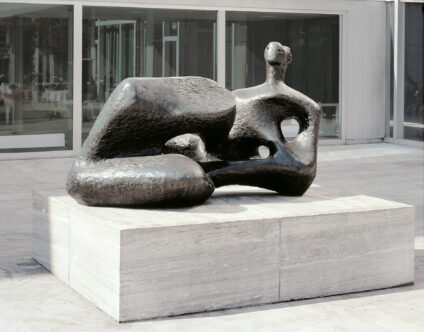

Zweifellos: diese Strategie lässt an ihren Gestaltungsobjekten Brüche, Betonungen und Übergänge sehen, die vor ihnen noch niemand geahnt hat. Der Ansatz führte das Wotruba zu allen möglichen Beziehungen zwischen sich und seinem Modell, zu sich und dem Material, zu sich und dem Objekt, aber nie zu Zusammenhängen zwischen den Objekten selbst. Das Wotruba war bei der Umschreibung der physikalischen Phänomene mit Physik gelandet.

So drängt sich nun heute das Rätsel auf: Zur Beschäftigung mit welchen grundsätzlichen Fragen regt diese Ausstellung an? Die Kuratorinnen Verena Gamper und Gabriele Stöger-Spevak mischten unter die zentralen Skulpturen des Erinnerten auch Figuren von Zeitgenossen und Zeitgenossinnen wie Alberto Giacometti oder Germaine Richier, die zeitlich oder formal dazu passen. Zu Recht Stolz ist das Wotruba-Kompetenzzentrum auf Werke, die im internationalen Ausstellungsbetrieb bereits einmal gemeinsam über den Laufsteg schwebten.

Die Karriere

Das Wotruba brachte 1945 seine Exilerfahrungen aus der Schweiz nach Österreich mit. Es setzte in Wien seinen Ateliervorgänger unsanft an die Luft, mischte in der Trümmerzeit bei Denkmal- und Kreativwettbewerben mit – und es gilt in der Heimat seit einer grossen Tournee 1955 durch die USA als »international anschlussfähig«. Aus dem jungen sozialdemokratischen Parteigänger der Ersten Republik war in der Zweiten ein angesehener Gremienpapst geworden, dessen Menschendarstellungen als anerkennungswertere Frömmigkeit auslegt wurden. Das Wotruba bediente die internationale Ausrichtung seiner Schüler·innen, setzte aber keinen mit sich durch.

Im Belvedere 21 umstehen uns nun die Relikte eines emsigen Schaffens aus fünf Jahrzehnten. Versprühen die Exponate Charme? Eher nein. Die Forscherinnen des Hauses haben über 70 Einzelpräsentationen und 300 Ausstellungsbeteiligungen durchgesehen. Von den 2.500 Zeichnungen und Druckgrafiken aus dem Nachlass werden aber nur 25 gezeigt. Die Kopfbüsten des Wotrubas müssen mit einem schlichten Regal auskommen, seine Tätigkeit als Bühnenbildner wird nur pflichtschuldig gestreift – während die Galerie und der Keller im Schwanzer-Pavillon gähnen leer stehen.

Meine Kritikerkollegin Katharina Rustler von der Tageszeitung Der Standard will bei ihrem Rundgang ein »entstaubtes Image« gesehen haben. Uns schien das Wunder der »unklassischen Werkschau« in einem Schwarm monogamer Spatzen zu verschwinden.

© Wolfgang Koch 2025

Wotruba International, Belvedere 21, Arsenalstraße 1, 1030 Wien, bis 11. Jänner 2026