März 2024, das Wiener Aktionismus Museum (WAM) eröffnet spektakulär. Nicht allerdings mit einer Ausstellung an seinem Innenstadtsitz in der Weihburggasse, nein, sondern mit einer besonderen Strassenbahn-Garnitur. Die mit dem überdimensionalen Aktionsfoto einer Günter-Brus-Performance beklebte Bim irritiert wochenlang Passanten und Passantinnen im Wiener Strassenbild.

Von diesem gelungenen Auftritt an hat es noch eine Weile gedauert bis zu der ersten wirklich sehenswerten Schau in dem Haus. Dank der schlagartig implodierenden Aufmerksamkeit der grossen Wiener Museumstanker (mumok, MAK, Belvedere, Albertina) für die kurze kunstgeschichtliche Epoche des Wiener Aktionismus jedoch, war der Erfolg des WAM dennoch gross genug, um 2026 eine Expansion in Angriff zu nehmen.

In seinem neuen Coup wartet der private Museumsbetreiber mit einer sensationellen Personalie auf. Der inzwischen 70jährige Erneuerer der Wiener Albertina, Klaus Albrecht Schröder, der sich zum Jahresbeginn aus der Generaldirektion seiner Edel-Schöpfung zurückgezogen hat, steigt nach nur wenigen Monaten aus seinem behaglichen Ruhestand wieder aus und noch einmal für die Kunst in den Ring der Öffentlichkeit.

Ich nannte Schröder vor zwei Jahren, im Nachwort zu Peter Gorsens Spätschrift ›Der gekreuzigte Eros‹, »Österreichs einzigen Kunstmanager mit internationalem Renomee«. Das hat sich seither nicht geändert. Dieser wirkliche Macher unter den Museumslenkern und Frühstücksdirektorinnen Wiens gründete 1985 jenes Kunstforum Länderbank, das erst in diesem Jahr das Zeitliche segnete. Dieser Macher gab das Magazin Kunstpresse heraus, in dem Helmut Mayer (heute F.A.Z.-Feuilleton) erstmals seinen frankophilen Geist verströmte.

Schröder engagierte sich im Leopold Museum, in den Salzburger Museen. Schröder tanzte 2003 an der Spitze der Albertina mit Königin Sonja von Norwegen zur prunkvollen Wiedereröffnung an. Schröder lockte Mäzene und Sponsoren mit Titandach und Dürers ›Feldhase‹ (das Karnickel im Katzenfell) ins Haus. Schröder kreierte Blockbuster auf Blockbuster mit populären Bahnbrechern der Moderne und süffiger Gegenwartskunst.

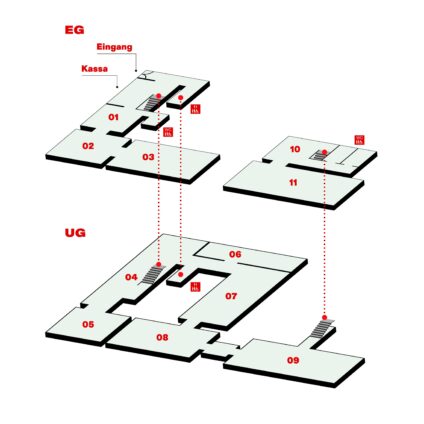

Keine Frage, der kann was! Publikumsrenner organisieren, Leihgeber überzeugen, Zeichungen erklären, Ehrengäste hofieren. Bis zur geplanten Wiedereröffnung des WAM lässt Schröder, wie schon auf der Freyung und später in der Herrengasse, die Räumlichkeiten erst einmal kräftig umbauen. Er vergrössert das in einem Bürgerpalais eingemietete Museum bis zu Vervierfachung der Hängefläche und strebt eine Neupositionierung der Institution in der Ausstellungslandschaft an.

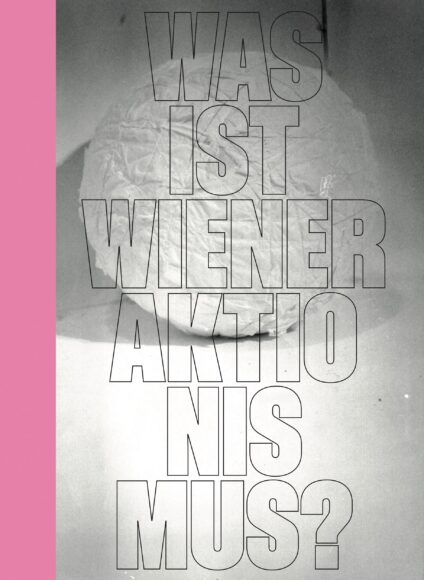

Das scheint aus zweierlei Gründen notwendig zu sein. Einmal hat die bisherige WAM-Leitung nur gelegentlich brilliert. Auf den angekündigten Hauskatalog ›Was ist Wiener Aktionismus?‹ liessen die Herausgeberinnen ein Jahr lang warten. Der intern »Neues Testament« genannte und 290 Seiten starke Band enthält etliche fachliche Schnitzer. So behauptet Julia Moebus-Puck in dem Buch zu wiederholten Mal, Hermann Nitsch habe im Rahmen des Sechstagespiel 1998 einen Ochsen und keinen Stier schlachten lassen. Fotodokumente bezeugen das Gegenteil. Der deutschen Kunsthistorikerin scheint laufend zu entgegen, dass in der Heimat von Franzl Schubert, Maria Trapp & Helmuth »Quasi« Qualtinger selbst gewisse Zweibeiner ungeachtet der taxonomischen Geschlechterordnung »Oxn« genannt werden.

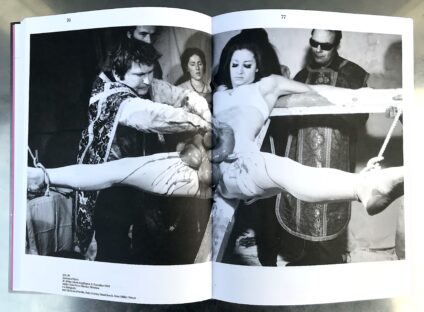

Die Doppelseite 76/77 des Katalogs, um noch ein Beispiel zu geben, reproduziert ein Bild aus der Mariä-Empfängnis-Aktion am 8. Dezember 1969 in München. Die männlichen Art Direktoren waren sich nicht zu schade, das Bild mit dem ans Kreuz gefesselten Nacktmodell (Hanel Koeck-Gorsen) so auf den Seiten zu plazieren, dass der Bug ihre Vagina ein zweites Mal spaltet. Möglicherwise wollten diese lustigen Kreativköpfe die weibliche Grunderfahrung des Gespalten-Seins in Mensch und Frau noch vertiefen. Weder der Fotograf Knut Nievers ist in der Bildlegende verzeichnet noch die anwesende zweite Ehefrau des Künstlers: Beate Nitsch. Dafür wird einer der im Raum anwesenden Männer angeführt, der gar nicht zu sehen ist.

Klaus Albrecht Schröder hat also einiges an »Professionalisierung« (Philipp Konzett) bei dieser forschenden Museumsarbeit zu leisten. Für die bisherige WAM-Leiterin wurde eine typisch kakanische Lösung gefunden – sie wurde mit dem Titel einer dem neuen Geschäftsführer zuarbeitenden »Direktorin der Sammlung« geadelt.

Der zweite Grund für eine Neupositionierung dürfte die laufende Themenmultiplikation sein. Schon bisher beschränkte sich die Arbeit des WAM weder auf die namensgebende Kunstperiode noch auf die vier Protagonisten des Wiener Aktionismus.

Die Liste der Ankündigungen nährt seit einer flotten Pressekonferenz hohe Erwartungen. Schröder verspricht dem Publikum neue unbekannte Horizonte und Schwerwiegendes. So möchte er mit dem komplett verblassten Begriff Mitteleuropa der transatlantischen Geschichtsschreibung ein zweites globales Kompetenzzentrum der Performancekunst gegenüberstellen. Das Ergebnis dürfte sich kaum von dem unterscheiden, was in diesem Sommer, übrigens mit österreichischer Mitwirkung, unter dem Stichwort ›The Cynics Republic – plac Defilad‹ im Museum für Moderne Kunst in Warschau zu sehen war: dematerialisierte Kunstwerke (Performances, Protokolle, Filme, Klangstücke) zu den Diskurszeichen Schande, Schamlosigkeit, Autarkie, Arbeit und Störung.

Wiedereröffnen will Schröder die Tore des WAM mit dem Frühwerk aus dem »fast unerschöpflichen Œvre« von Hermann Nitsch, – das freilich gar nicht so unbekannt nicht ist, wie er suggeriert. Im Sonderzahl-Band ›Das früheste Werk‹ haben die Kunsthistoriker Otmar Rychlik und Christian Gargerle bereits 1984 112 Seiten zu dem Thema vorgelegt und die epigonalen Anfänge des Künstlers penibel dokumentiert.

Zyniker Otto Muehl

Im Herbst 2026 jährt sich der Geburtstag Otto Muehls zum hundertsten Mal. Aus diesem Anlass kuratiert Schröder persönlich eine Doppelausstellung, mit welcher er die AAO-Psychosekte in die breite Kommunenbewegung der 1970er-Jahre einordnen möchte. Was, fragen wir uns, gibt es denn zu Wilhelm Reichs einstmals heftig rezipierten Sexualtheorien, zu Antipsychiatrie und Urschreitherapie Neues zu sagen, was der Verleger und Philosoph Kurt Port in seiner Streitschrift ›Sexdiktatur‹ (1972) oder der Exkommunarde Andreas Schlothauer in ›Die Diktatur der freien Sexualität‹ (1992) nicht bereits gesagt haben?

Ab 1983/84 hing über jedem Zimmer des superautoritäten Friedrichshof-Gurus Muehl ein Mikrophon, selbst über seinem Bett und in der Toilette. Schröder will den kriminellen Mann der Nachwelt als »pervertierten Utopisten« präsentieren. Das dürfte kaum funktionieren, ohne aus dem »missglückten Gesellschaftsexperiment« der Revoluzzer einen an und für sich begrüssenswerten Glücks- und Lustsozialismus zu machen, also den Heiligenschein der AAO-Kommune frisch zu polieren.

Kaum anzunehmen, dass die Generation Z eine Verharmlosung des linken Autoritarismus widerspruchslos hinnehmen wird. Gleichfalls mit Vorsicht zu erwarten ist die Behandlung der angekündigten Themen Blasphemie und Obszönität mit Sammlungsstücken aus dem Friedrichshof.

Jedenfalls muss man bei dieser vielschichtigen Gemengelage vor Klaus Albrecht Schröder den Hut ziehen. Wer sonst tut es sich als »alter weisser Mann« mit Häuschen und Familie noch freiwillig an, der kopflosen Gegenwart die Phantasmagorien und Untaten der Post-Achtundsechziger zu erklären!

© Wolfgang Koch 2025