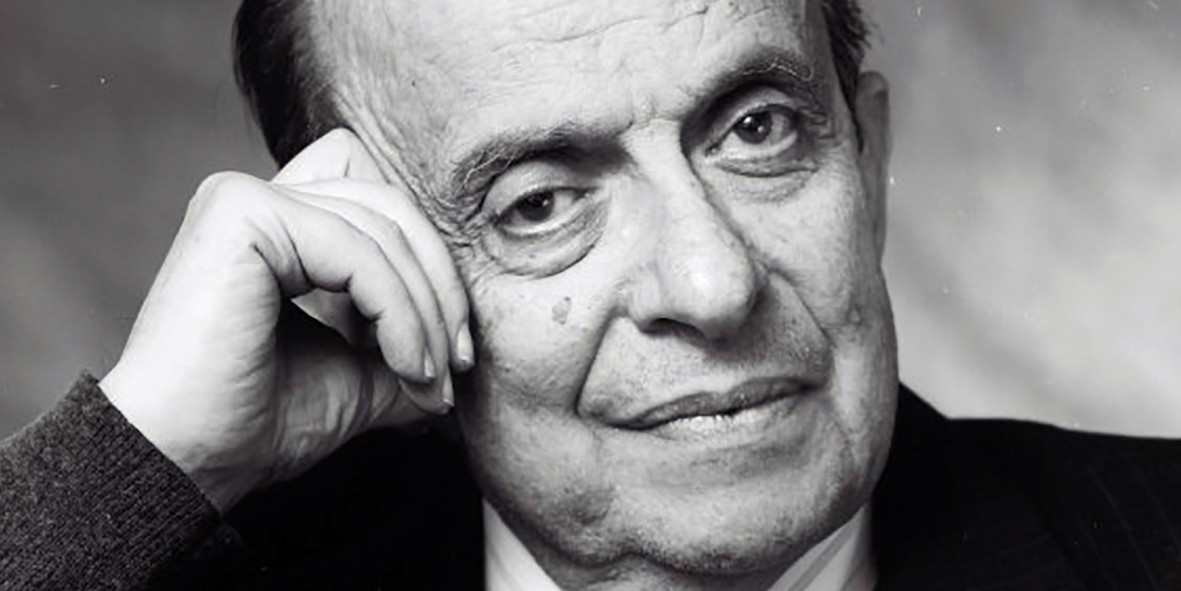

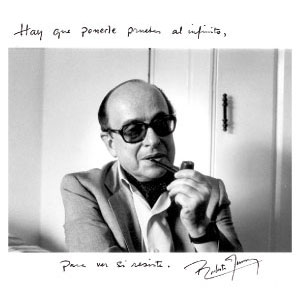

Der 1995 verstorbene Dichter hat den Nobelpreis für Literatur nie erhalten, und das ist auch gut so, wenn man bedenkt, welchen Sprachhandelsreisenden diese Ehrung schon zuteil wurde. Roberto Juarroz hat sich etwas viel Besseres auf den Kamin gestellt: den Jubel seiner bedeutenden Kollegen und Zeitgenossen. Antonio Porchia nannte ihn »einen der grössten unserer Zeit, der mehr als Lob verdient«, Octavio Paz »einen grossen Dichter mit absoluten Augenblicken«. Hat man so etwas von Handke über Jelinek gehört, oder umgekehrt? Von Jan Fosse über Kazuo Ishiguro? No, nada de eso! Deren Erfolge waren immer bloss Marktmanöver, exekutiert von willfährigen Expertologen der Schwedischen Akademie in Smoking und Abendkleid.

Juarroz wurde in Coronel Dorrego, einer Stadt in der Pampa Húmeda, als Kind einer baskische Familie geboren. Sein Vater bekleidete in Adrogué, einem Vorort von Buenos Aires, den Posten eines Bahnhofsvorstehers (wie der Vater Viktor Rogys in Arnoldstein). Juarroz begann mit 30 Jahren Bibliothekswissenschaften zu studieren und nahm nach einem Studienjahr in Paris 1958 die Arbeit an seiner ›Poesía vertical‹ auf. Diese schwoll in den 36 folgenden Jahren auf mehr als 1.000 Wortkunststücke in 14 Bänden an. Im selben Jahr 1958 gründete er gemeinsam mit Mario Morales die Zeitschrift Poesía=Poesía, die bis 1965 existierte. Als Hochschullehrer und Bibliothekar am National College angestellt, wurde der in seiner Dichtung gänzlich unpolitische Juarroz von der Junta für mehrere Jahre ins politische Exil gezwungen.

Juarroz hat sich in Texten und Interviews wiederholt zu seinem exorbitanten Lebenswerk geäussert. Man muss das nicht zu Rate ziehen, um seine Poësie zu geniessen. Die Arbeitshypothesen eines kreativen Kopfs brauchen nicht mit den emotionalen Zuständen übereinzustimmen, die das Werk bei uns auslöst. Selbstaussagen von Dichtern und Künstlerinnen sind, wie biographische Auskünfte und Zeitpanoramen, immer nur Notbehelfe für das Verständnis der Werke, wenn es an Sensibilität und Rezeptionsfähigkeit auf Seiten des Publikums fehlt.

Ethik der Intensität

Was es an Kompliziertem in der Dichtung gibt, ist immer ein Liebesakt zugunsten des Lebens. Von Jurraoz sind dieses Worte überliefert: »Das Gedicht ist der abrupte Ausdruck einer fundamentalen Realität, die durch die zugrundeliegenden Möglichkeiten des verbalen Ausdrucks und nicht nur durch seine unmittelbare Bedeutungskraft erzeugt wird.« Eine ontologische Qualität, soll das heissen, gewinnt Sprache nur, wenn sie ein Sein, dass heisst Form, hervorbringt. Als einzige Ethik des Seins liess Juarroz Intensität, also Mehr-Sein und Mehr-Werden, gelten. Und im Stil erkannt er den »Höhepunkt der Treue zur Sprache«.

Wachstum im Empfindungsakt

Intensität entsteht bekanntlich im Intervall, das seiner Verfasstheit nach auf Vorhandendes reflektiert. Mit ihr lässt sich eine offene Poëtik der sprachlichen Mannigfaltigkeit begründen. Intensität fächert die Wortbedeutungen auf und übersetzt den gesteigerten Modus der Zuwendung in einen Sprachgewinn. An einer Stelle seines Opus verrät das lyrische Ich dieses Autors: »Wenn ich ausserhalb des Gedichts bleibe, / erscheint mir das Gedicht unmöglich«. Möglich hingegen erschien dem Dichter ein rasantes Spiel mit Bildern, Metaphern, n, immer hart an der Grenze zum Ungesagten und dem Schweigen. Aus einer fast mystischen Leere heraus erlangte die Sprache von Juarroz ein Bewusstsein für Dinge, die vorher nicht vorhanden waren.

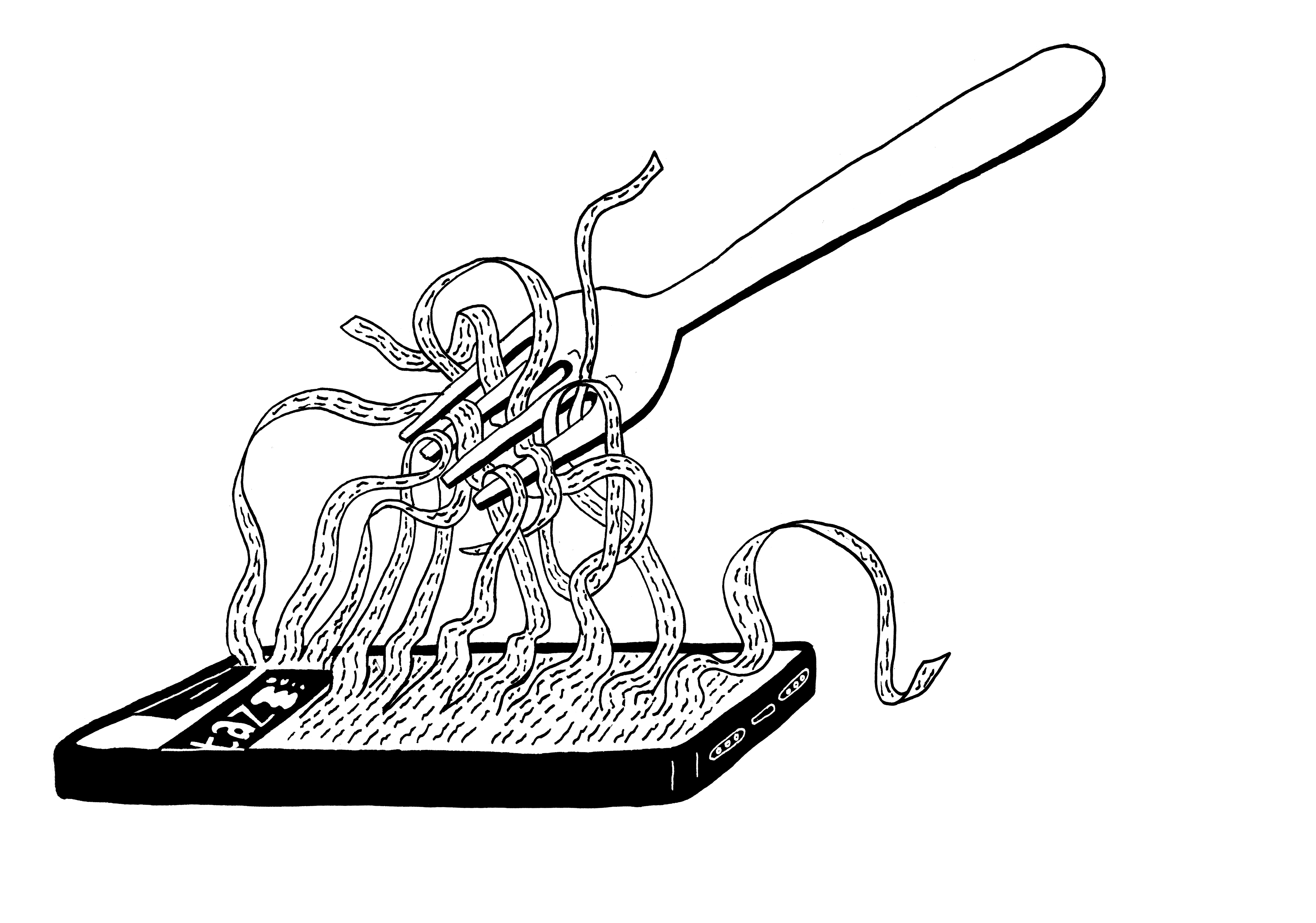

Juarroz verfasste keine Bekenntnisliteratur (wie sein Zeitgenosse Neruda), er verzichtete auf Rhythmus, Reim und klanglichen Effekt, überhaupt auf alles, was allein die Sinne anspricht. Und er tat das wie sein Vorbild Macedonio Fernández, der solche Elemente als »arte culinario« (kulinarische Kunst) aus seinen Versen verbannte.

Driften der menschlichen Stimmungen

Die ›Poesía vertical‹ ist Gleichgewicht-in-Schwebe, sie wächst nicht aus dem Intellekt, bleibt ihm aber verbunden. »Wie die Surrealisten suchte Juarroz vielleicht nach einem Jenseits der Vernunft, aber im Gegensatz zu ihnen und sogar in die entgegengesetzte Richtung, ohne jemals den Gebrauch der Vernunft aufzugeben«, wusste der Dichter und Übersetzer Rodolfo Alonso über den Argentinier und sein Werk zu sagen. »Das scheut seine Risiken nicht und bestimmt, ob gewollt oder nicht, die Grenzen seines Abenteuers, immer am Abgrund, der die philosophierende Prosa von der wahrhaft verkörperten Poësie trennt.«

Weil Dichtung eine Art ist, die Welt in sich selbst zu erkennen, an ihr teil zu haben und sie an sich teilhaben zu lassen, konnte Juarroz dem Denken Plastizität zugestehen. Die gefundenen Bilder sollen Wellen erzeugen, die nicht verletzten dürfen. Wir treten in eine Raum-Zeitlichkeit, ähnlich der von Träumen. Es gibt keine Abstraktion. Es blitzt! … – eine sprachliche Geste, vom Körper so weit entfernt wie der Geist. Die Erkenntnis gehört mir nicht, aber sie ist formulierbar.

Grandioser Tanz der Bilder

Jede Zeile zieht die nächste aus den verborgenen Wirkungen von Bildern. Juarroz‘ Lyrik kultiviert den eigenen Schatten und erhellt damit die Welt von innen. Die Verse sind kinetisch wie das Kino, die Worte gespannt, der Elan des Ganzen steckt im Sprung. Der Einsatz der Worte: er zielt auf ein absolutes Maximum, in irgendeiner Zeile bricht dann das Drama einer lyrischen Sequenz hervor. Keine Zerlegung der Syntax mittels Spatien, nein, keine exzessive Interpunktion, das entscheidende Charakteristika dieser Verse sind Bilder, die sich der unmittelbaren Wahrnehmung verdanken, konkret greifbare Dinge: die Dämmerung, das Spinnennetz, die unterschiedlichen Winkel des Regens, das dauerhafte Lächeln der Toten, …

In seiner Apologie zu den Notizen für ein Gedicht ›II PCI ai giovani!!‹ (1968) hat Pier Paolo Pasolini erklärt, »dass Poësie ihre Zeichen verschiedenen semantischen Feldern entnimmt und sie, oft willkürlich, zur Deckung bringt; sie macht folglich aus jedem Zeichen eine Art Schichtung, in der jede Schicht einer der Bedeutungen entspricht, die aus den voneinander verschiedenen, aber (durch einen Dämonen) provisorisch sich deckenden semantischen Feldern genommen sind«.

Indem der Juarroz’sche Dämon auf das Thema Politik und auf Bildungswissen, auf theologische Spekulationen und auf Dialogisches verzichtete und indem er nicht auf andere Dichtungen referierte, verzerrte er die Bedeutungen seiner Worte nicht durch Nebenbedeutungen und verdunkelte umgekehrt kryptoform Mitgedachtes nicht durch Bedeutungen. Die gnomische Überschreitung initiiert Intensitäten über Schübe und Schwellen, die auf unsere Dispositionen treffen, aber nicht zu sehr. Sein Dämon braucht nicht die ganze Figur hinzustellen, um sie in unserer Empfindung wichtig zu machen. Neben den grandiosen lakonischen Gedichten der Uruguayerin Idea Vilariño und denen der Polin Anna Świrszczyńska, beides Zeitgenossinnen, erscheinen die Verse von Juarroz geradezu dichtmaschig und beleibt.

Das Augenöffnen auf kleine Dinge entfaltet sich zu grosser Weite. Wie wächst so ein »anderes Gedicht« aus verschwiegenen Gedichten? Das lyrische Ich weiss das, die Antwort beginnt mit den Zeilen:

Callar algunos poemas,

no traducirlos del silencio,

no vestir sus figuras,

no llegar ni siquiera a formarlas:

dejar que se concentren como pájaros inmóviles

en la rama enterrada.

Einige Gedichte beschweigen,

sie nicht aus der Stille übersetzen,

ihre Gestalt nicht kleiden,

sie nicht einmal zur Gestalt kommen lassen:

zulassen, dass sie sich konzentrieren wie starre Vögel

auf dem vergrabenen Zug

(VP 12.14)

Hier demonstrierte einer im Land von Gaucho & Tango, von täglichem Überlebenskampf und politischem Terror, eine unerwartet elegante Zurückhaltung. Sensibel und verhalten verkleinerte sich Juarroz zum höfischen Troubadour. Aber nur kurz, auf der nächsten Seite verhandelt er in ganz anderer Tonlage ein jedem Menschen bekanntes Alltagsproblem:

Buscar una cosa

es siempre encontar otra.

Así, para hallar algo,

hay que buscar lo que no es.

Eine Sache suchen

ist immer, eine andere zu finden.

Also, um etwas zu finden,

muss man nach dem suchen, was es nicht ist.

…

Im Rest des Gedichts wird dann tatsächlich gesucht und etwas anderes gefunden: ein Vogel, die Liebe, das Nichts und der Schlüssel, sämtliche Perspektiven oder Erinnerungen beginnt sich zu drehen, gehen rückwärts, um vorwärts zu kommen, bis wir lachend der Einsicht des Erzählers zustimmen: »Todo pasa. Pero a la inversa« (Alles geht vorüber. Jedoch umgekehrt.)

Die Themen, die Juarroz in 36 Jahren wiederkehren liess, sind nicht auflistbar. Es sind einfach zu viele. Darunter der Heraklitismus (»Nada tiene una sola forma para siempre«). Die »heimliche Zweideutigkeit des Lebens«, die ein jeder Text spiegelt. Die Verlorenheit des Denkens. Die materiellen Formen der Stille. Die letztmalige Handlung. Der Traum. Die Anwesenheit. Die Abwesenheit. Die Liebe. Der Vertikalismus (»Los caminos hacia arriba / nunca llegan«).

Näher am Leben leben

Er erforschte, was es heisst das Licht auszumachen und die Wände aller Gräber zu spüren; was es heisst, sich von der Abwesenheit zu entfernen, näher am Leben zu leben. Seine dichterische Alchemie verbindet das Wort, das die Tiefen bezeichnet, die nicht ermessen werden können, mit der Leichtigkeit des Vogelgesangs, den der charismatische brasilianische Sambapoët Cartola [Angenor de Oliveira] aus dem Radio verströmte.

Viele haben es schon gesagt, viel gesehen: Juarroz zu lesen, ist nicht mehr und nicht weniger als eine Annäherung an das Unergründliche, an die Mysterien des Tages, an das Freisein in Einsamkeit und an unsere intensivsten Begegnungen.

»Doch das Lesen der Stille ist das einzig Bleibende, / vielleicht sogar mehr als der Leser selbst«, wagt das lyrische Ich einmal zu behaupten. Sagen wir so: Roberto Juarroz integrierte und überwand die misstrauische Therapeutik, er verwandelte die Skepsis seiner Generation in Zustände sprachlicher Wirklichkeit, in denen sich Traum und Realität für den Moment des Augenöffnens vereinen.

Der Dichter nannte im Dezember 1967 in einem Interview mit Alejandra Pîzarnik für die venezolanischen Zeitschrift Zona Franca neben Fernández noch Georg Christoph Lichtenberg, Friedrich Nietzsche, Paul Klee, Antonio Porchia und Antonin Artaud als einflussreiche Grössen auf seine Arbeit. Keine Wunder, seine Privatbibliothek umfasste 15.000 Bände.

Später reihte er in einem Brief Novalis unter die Namen, von denen er umgeben war. Bei ihm lernte er jene Verschränkung von Empfindung und Realität in einem Intensitätsmodus, der Wahrnehmung zum wichtigsten Kriterien der Erfahrung macht. Im sechsten Lebensjahrzehnt bewunderte Juarroz Porchia, Rilke und Huidobro noch immer. Sie haben für ihn nie an Zauber verloren.

Seine in Brasilien geborene Frau, die Dichter-Essayistin und Literaturprofessorin Laura Cerrato übersetzte und beforschte das Werk von Samuel Beckett und fasst 1999 ihre Sicht auf den irischen Schriftsteller unter dem Titel ›Apuntes para una teoría de la despalabra‹ (Hinweise zu einer Theorie des Unworts) zusammen. Was ist damit gemeint?

Becketts Formel »literature of the unword« markierte im Diskurs der Literatur des 20. Jahrhunderts die pessimistische Position. Die Theorie des Unworts setzte James Joyces »apotheosis of the word« die Auffassung entgegen, dass Sprache, weit davon entfernt ist, ein wirksames Ausdrucksmittel oder eine Möglichkeit zur Abbildung der Welt zu sein. Wie vor ihnen Mauthner, Kraus und später Wittgenstein nahmen Beckett und seine Parteigänger·innen in Südamerika an, dass der sprachliche Ausdruck den Zugang sowohl zur äusseren als auch zur inneren Sphäre versperrt.

Daraus folgte eine literarische Strategie: die Schreibenden sollten der erschreckend willkürlichen Materialität der Sprache widerstehen, ihre Wahrnehmung und ihre Fantasie in der Musik vergleichbare Werke auflösen, das Schweigen paradox konstruieren.

Juarroz war bei diesem Aufbruch ganz vorne mit dabei.

Sin embargo,

esas palabras que me digo a mí mismo

me preservan de tumores crecientes

Dennoch

bewahren mich jene Worte, die ich zu mir selber sage,

vor wachsenden Tumoren

(VP 9.35)

Ich erinnere hier die Gegenwart an das, was sie beschlossen hat zu verabschieden: ein nachdenkliches und aufregendes Werk, aufregend ob seiner Nachdenklichkeit, einen der prächtigsten Gesänge des zweiten Milleniums. Von einem, der es verstand, vom eigenen Bewusstsein zu reden, und der gleichzeitig verstand, das das gleichbedeutend war damit, es zu negieren.

Die verdienstvolle Stuttgarter Juarroz-Ausgabe, verantwortet von dem Verleger- und Übersetzerpaar Juana und Tobias Burghardt, sichert den titellosen Gedichten aus 14 Partionen, die in jedem der elf Druckbände einfach durchnummeriert sind und auf diese Weise an die titellose Epoche der Lyrik, die Antike, anschliessen, auch in deutscher Sprache endlich den Rang, der ihr in der Weltliteratur gebührt.

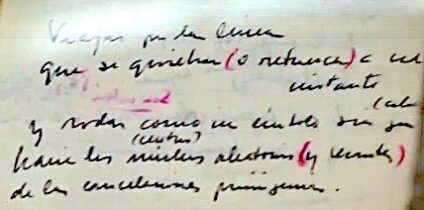

Der zum 100. Geburtstag in der Edition Delta erscheinende Ergänzungsband, Band 12 der Werkausgabe, versammelt, was der Dichter nicht als gültig betrachtet hat. Das ist erst für Kenner und Liebhaber der ›Poesía vertical‹ interessant, die sich am Sprachhandwerk des Meisters schulen wollen. Der Band enthält weiters den oben zitierten Brief mit Selbstauskünften neun Jahre vor dem Tod des Dichters und ein Gesamtverzeichnis der Gedichtanfänge. Die Urne mit der Asche von Roberto Juarroz hat, wie der reisende Niederländer Cees Nooteboom bei seinem Besuch feststellen musste, die Witwe auf den gemeinsamen Kamin gestellt.

© Wolfgang Koch 2025