In einer ähnlichen Logik, die derzeit Klimafragen politischen Fragen nachordnet (siehe letzten Text), zeichnet sich gerade eine Diskrepanz im Politik- und Demokratiebegriff ab. Das mag komisch klingen, weil man gewöhnlich Demokratie und Politik gleichsetzt – Demokratie ist Politik, Politik ist Demokratie, so denken wir heute. Eine solche Verbindung ist aber nicht notwendig oder korrekt, wenn man erinnert, dass Demokratie nur eine unter anderen Regierungsformen bzw. Möglichkeiten ist, die Ordnung des öffentlichen Raums zu gestalten. Mehr noch kann man nach Voraussetzungen der Demokratie selber fragen – so z.B. nach Naturbedingungen als nichtpolitischen Voraussetzungen der Demokratie, oder nach liberalen Voraussetzungen als durchaus politischen Voraussetzungen der Demokratie qua Menschenrechte. Eine dritte Diskrepanz zwischen dem Demokratie- und Politikbegriff lässt sich schließlich durch die Anarchie des internationalen, nicht-verstaatlichen Raums einholen. Bevor ein starker Demokratiebegriff (samt Thesen zum demokratischen Frieden und, realiter, kooperativer Zusammenschlüsse von Demokratien im Internationalen) die Bühne der politischen Diskussion betrat, ging man in der Regel skeptisch und strategisch mit zwischenstaatlichen Beziehungen um. Sind Staaten dabei ein Ort des Rechts gewesen und damit der legitim geregelten Freiheit und Sicherheit des politischen Kollektivs, waren die Räume zwischen Staaten Bereiche des Risikos, der Willkür und Gewalt – keine Beziehung zwischen Staaten hat das Misstrauen ablegen können, dass aus den anarchischen Bedingungen hervorgegangen ist.

In diesem Zug ist es Wert zu erinnern, dass auch die EU zunächst weniger ein demokratisches Bündnis war, sondern ein Friedensbündnis, das entlang bestimmter sozialer Felder legitim geregelte Sicherheiten schaffen wollte – dieser Aspekt wird oft vergessen und von einer demokratischen Emphase verdrängt, für die die EU heute vor allem steht. Es ging damals darum, die Demokratie der Nationalstaaten in die Sicherheitsgarantien der EU einzubinden und die oft kriegerischen, europäischen Verhältnisse im inneren zu befrieden. Damit lässt sich freilich von einem abhängigen Verhältnis der Demokratie und ihren umliegenden, konflikthaften Erschütterungen sprechen, einem Verhältnis, das man als sicherheitspolitische Bedingung einer freiheitlichen Demokratie deuten kann und das, in den frühen Staatstheorien, mit Blick auf die tendenziell regimeneutrale Frage des Staates, genauso gedeutet wurde.

Diese prekäre Abhängigkeit zwischen Staaten, kann man sagen, tritt nun durch den Konflikt mit Russland erneut in den Vordergrund – die Gefahren und Irregularitäten, die Dunkelheit des internationalen Raums, wird erneut greifbar. Damit tritt aber auch etwas in unser demokratisches Selbstverständnis ein, das in den letzten Jahrzehnten kaum sichtbar gewesen ist. Mit der Gewalt des internationalen Raums, werden die brutalen, realen Kontextbedingungen der Demokratie deutlich, die einer anderen Logik folgen als der demokratischen, insofern sie auf etwas Strategisches verweisen, einen strategischen Überlebenskampf, der keinen Platz in den meisten Demokratiekonzepten findet. Damit kann man aber auch sagen (d.h. im Grunde müssten es alle sagen, die derzeit auf eine wehrhafte, konfrontative Politik gegen Russland zielen), dass der Vorrang der Politik vor der Demokratie als Vorrang der strategischen Erhaltung von Staaten im internationalen Raum augenfällig wird.

Ohne das weiter diskutieren zu können, möchte ich vor allem auf zwei Dinge verweisen, die die gegenwärtige Konfliktlage betrifft:

- Unter der Prämisse zwischenstaatlicher Anarchie handeln alle Akteure strategisch – die westlichen Staaten genauso wie die nicht-westlichen Staaten, die demokratischen Staaten genauso wie die autoritären Staaten. Das strategische Handeln, der strategische Überlebenskampf, entspricht sozusagen den Eigenansprüchen des Feldes der zwischenstaatlichen Anarchie, in dem Möglichkeiten guter Politik, die sich im inneren von Staaten finden, apriorisch ausgeschaltet sind. Auch wenn wir es gewohnt sind über den zwischenstaatlichen Rahmen hinweg Akteure in gut und böse einzuteilen, darf man nicht vergessen, dass die Logik des Zwischenstaatlichen diese Kategorien gewisser Weise über den Haufen wirft und nahelegt, das, was dort passiert, unsere eigenen Handlungen diesbezüglich, anders zu bewerten. Das bringt mitunter die Frage nach legitimen Sicherheitsinteressen im internationalen Raum wieder auf den Tisch – ein Punkt, der, obwohl gerade an vielen Stellen der Primat der (strategischen) Politik vor der Demokratie (als Bedingung der Erhaltung der Demokratie) anerkannt wird, paradoxer Weise nicht aus dieser Perspektive diskutiert wird.

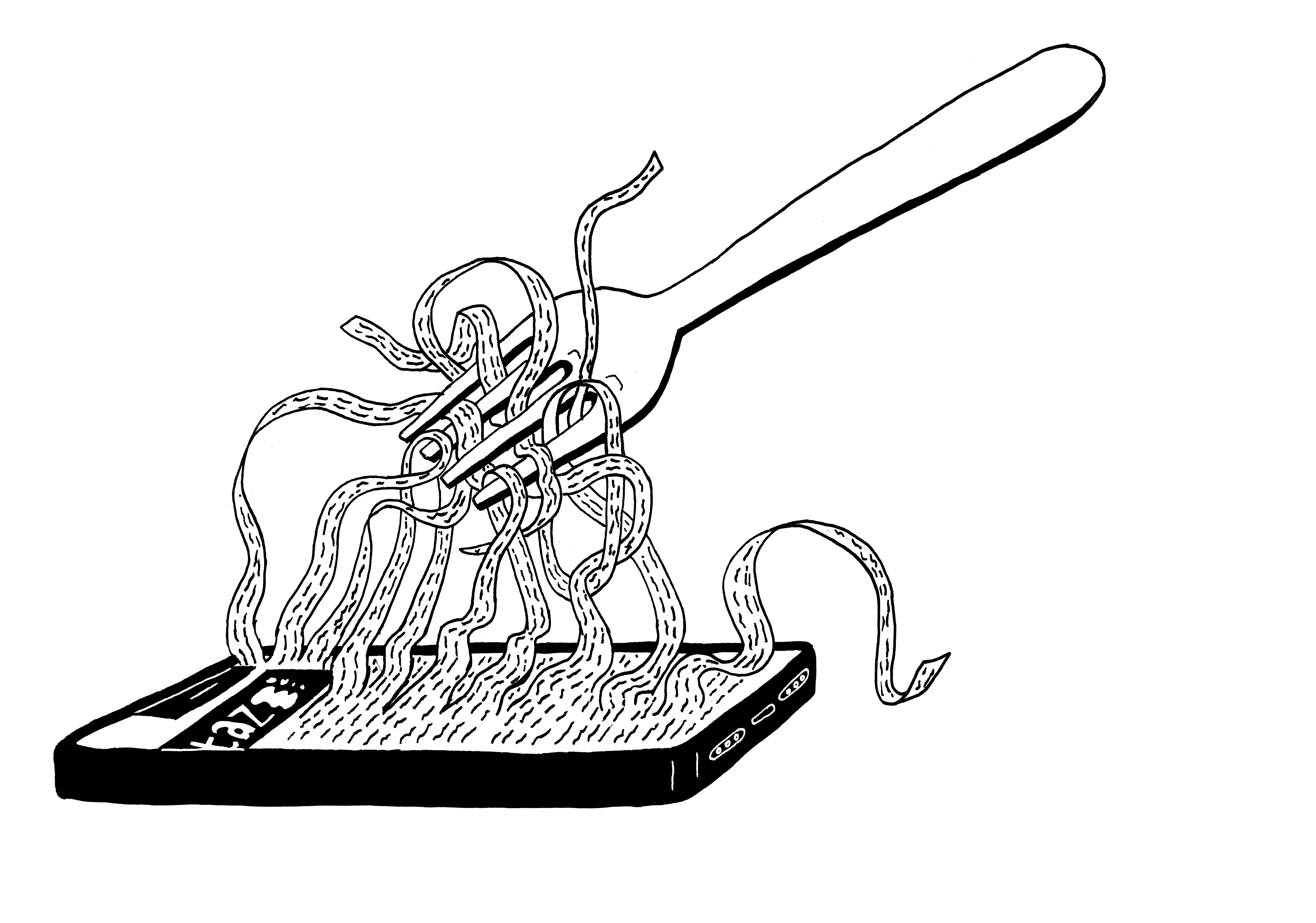

- Wenn die zwischenstaatlichen Verhältnisse den Vorrang der (strategischen) Politik vor der Demokratie geboten zu sein lassen, macht es nun zwar Sinn, sich auf ein strategisches Handeln einzulassen – es kann aber auch zu Problemen führen, die letztlich die Demokratie selber bedrohen. Ein Regime des Strategischen und Militärischen hängt (obwohl es auf Außenpolitik zielt) mit innerstaatlichen Prozessen zusammen und lässt sich (im Falle einer Demokratie) nie lupenrein von demokratischen Elementen lösen. Je umfangreicher, wichtiger die strategischen und militärischen Anteile im Rahmen von Staatsaufgaben werden, umso mehr können sie demokratische Elemente an den Rand drängen und sich sozusagen in der Mitte des Staates festsetzen. Aus historischer Perspektive sind diese Ballungszentren der Macht immer wieder ein Problem für Fragen der Volkssouveränität und Machtkontrolle gewesen und begründen damit das Gebot einer Vorsicht, das derzeit wenig berücksichtigt wird. In einer gemischten Emphase aus Ritterlichkeit und Angst sind viele Leute zurzeit darauf eingestimmt, ihre durch historische Kämpfe errungenen, demokratischen Freiräume dankbar in der Hoffnung abzugeben, dass ein starkes Militär, ein neuer Leviathan, die Demokratie schon retten werde. Besser sollte man aber jede neue Waffe, die man gegen den Feind in Stellung bringt, auch als Gift verstehen, das man in kleinen Dosen sich selber bzw. der Demokratie, in der man lebt, verabreicht.