Besonders die letzten Monate, aber schon seit Beginn der Coronapandemie schimpfen viele auf die Bundesregierung. Für einige regelt die Regierung nicht schnell und nicht tief genug, die anderen reden dagegen von einem Ende der Politik, von einem Verwaltungs-, Sicherheits- oder sogar Polizeistaat, der die liberale Grundordnung zugunsten einer extrajuridischen Macht der Regierung aussetzt. Letztere Kritik ist eine, die nur teilweise den Querdenkern zuzuordnen ist und sich weit in die Gesellschaft hinein verteilt (ohne freilich, dass viele Stellen die Verbindung allzu explizit machen). Nimmt man diese Position in ihren Grundzügen an, dann lassen sich in einer wissenschaftsgeleiteten Sicherheitspolitik unzählige Aspekte einer technokratischen Regierungspraxis absehen, die den herkömmlichen Politikbetrieb einer >Vor-Corona-Zeit< außer Kraft gesetzt haben. Interessant scheint es mir nun zu sein, weniger auf diese viel-kritisierte Position einzugehen, sondern vielmehr auf einen spiegelbildlichen Vorwurf, der die Kritik der Sozialtechnokratie nicht von Oben, sondern von Unten artikuliert.

Im Grunde geht es dabei um ein ganzes Set an soziologischen, sozialpsychologischen, erziehungswissenschaftlichen und medizinischen Annahmen und Studien, die versuchen die >conditio humana< bzw. so etwas wie optimale Existenzbedingungen des Menschen in modernen Gesellschaften mit Rückgriff auf diverse wissenschaftliche Teildisziplinen ausfindig zu machen. Ist die Frage nach der >conditio humana< klassischer Weise eine philosophisch-anthropologische Frage gewesen, wurde sie insbesondere von der Soziologie (bereits in ihrer Frühphase als Disziplin) aufgegriffen, um sie als soziologischen Betrachtungsgegenstand zu reformulieren. Wichtig zu sehen an dieser Stelle ist, dass wir heute die Beschäftigung mit den Existenzbedingungen des Menschen nicht nur einfach >wieder< antreffen, sondern diese nach einer langen Phase philosophischer Selbstkritik in vielen Feldern der Wissenschaft und Gesellschaf umso stärker zum Ausdruck gekommen ist. Zwar haben ihrem (eher empirischen) Selbstanspruch nach, diese Einsichten und Modelle nun eine geringere Reichweite – sie zielen also nicht mehr auf den Menschen schlechthin bzw. auf alle Menschen zu allen Zeiten – dafür allerdings sind sie um einiges differenzierter und umgreifender ausbuchstabiert und dringen, als Einsichten und Gebote, tiefer denn je in unser gesellschaftliches oder privates Leben ein. Die Vorstellung des guten Lebens oder der optimalen Seinsweise hat als Formel und Folge, so könnte man sagen, unser gesellschaftliches und privates Leben durchaus im Griff.

Ohne hier genau die Verbindung von Wirtschaftskreisläufen, didaktischen Mechanismen oder allgemeinen Weltbildfunktionen analysieren zu müssen, kann man direkt auf den Zusammenhang von Pandemiemanagement und Optimierungsstrategien abstellen. Die These wäre dann eine, die behauptet, dass der gesellschaftliche Optimierungsanspruch von >Unten< das Pendant zum Pandemiemanagement der Regierung von >Oben< darstellt und in dieser Hinsicht gleichfalls einer Demokratie-begrenzenden Logik folgt bzw. an vielen Stellen der eigenen Sozialtechnokratie-Kritik von Oben widerspricht. Wenn demokratische Gesetzgebung und Regulierung durch Regierung nicht mehr greifen, weil sie den Vorstellungen gesellschaftlicher Selbststeuerung und Optimierung widersprechen, dann ist zumindest auf dieser Ebene eine Grenze demokratischer Ermächtigung im klassisch-rechtsstaatlichen Sinne formuliert. Mehr noch aber – und das ist hier das eigentlich Spannungsreiche – liegen auch individual-freiheitliche existentialistische Effekte für einzelne Lebensformen vor. Wenn wir glauben, so in einem gesellschaftlichen Optimierungsrausch befangen zu sein, dass wir in jeder Änderung oder Abweichung unserer Lebensumstände die wissenschaftlich definierten Verwirklichungsbedingungen des guten Lebens verfehlen, dann nehmen wir uns Spielräume, die in den Möglichkeitsbedingungen des Menschen durchaus angelegt sein können. Das gilt natürlich für uns selber, schlägt dann aber auch als Verlust alternativer bzw. kreativer Vorlagen für gemeinsame Lebensformen zurück, die ungesehen und ungenutzt bleiben. Möglicherweise kommen Züge einer solchen Vermeidung oder Besetzung von Möglichkeitsspielräumen, als Ausdruck eines wissenschafts-fixierten Paradigmas unserer Gesellschaft, in der Corona-Pandemie verschärft zum Vorschein kommen.

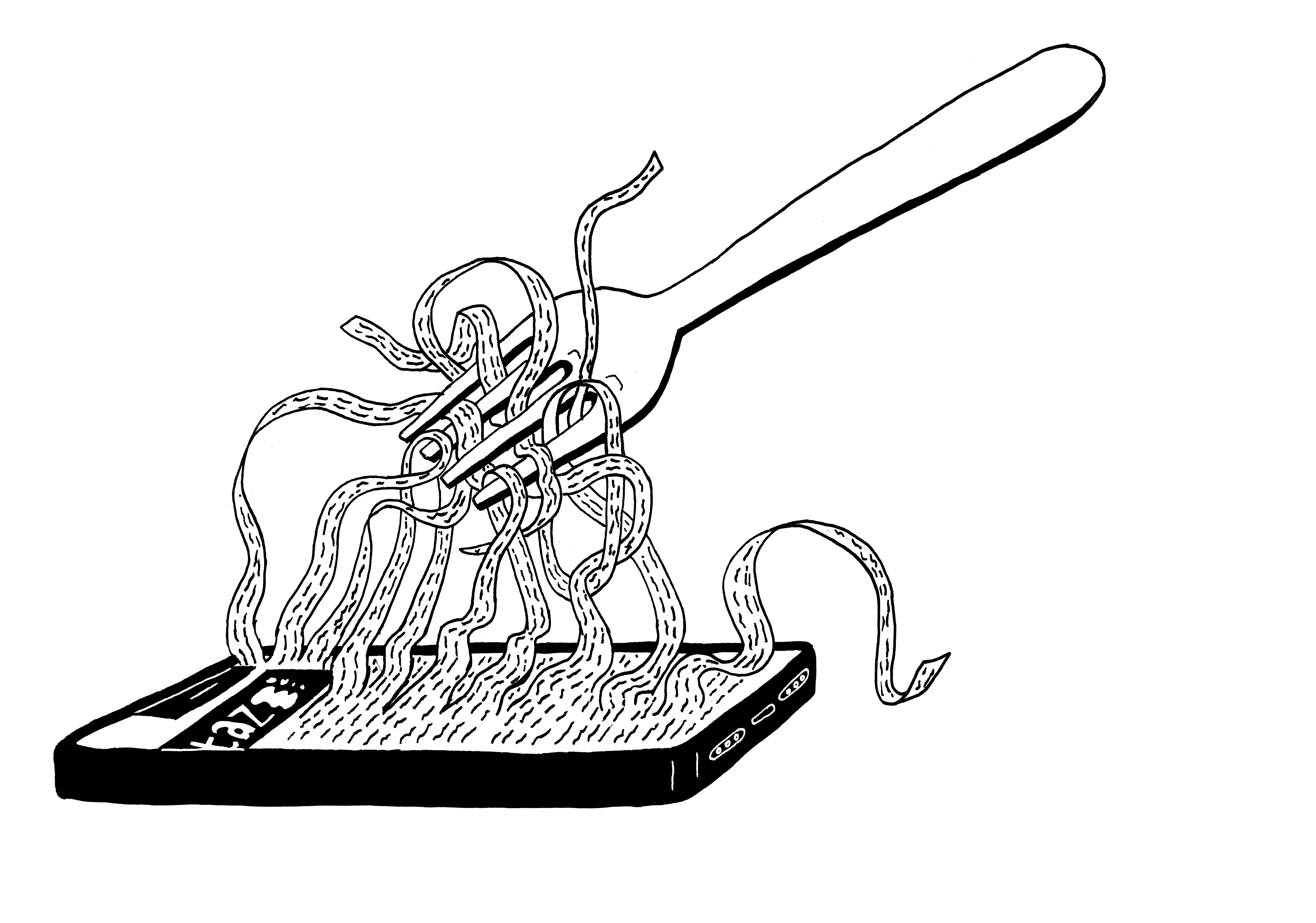

Natürlich kann man einwenden, dass Kritiker v.a. des Lockdowns auf zentrale Motive des Menschseins unter vergesellschafteten Bedingungen verweisen und damit ganz bestimmte Verwirklichungsmöglichkeiten, Fremd- bzw. Selbst-Ansprüche oder auch Gefahren des sozialen Abstieges und sozialer Ungleichheit im Auge haben – so haben Fragen der psychologischen Dimension von Einsamkeit, aber auch drohende Verluste sozialer Kompetenzen, Effekte emotionaler und körperlicher Ausgeglichenheit, die Zwänge urbaner und familialer Situierung oder Gewalt und gesellschaftliche Entwicklungsperspektive (v.a. Bildungsrückstände von Jugendlichen) immer eine starke und berechtigte Rolle in der Kritik gespielt. Hier feinfühlig und weitsichtig zu sein, entsprechende Beobachtungen anzustellen und die richtigen Thesen bzw. Forderungen zu formulieren, stellt sicher eine große Errungenschaft zeitgenössischer Gesellschaften dar. Man kann diese Perspektive aber auch überspitzen und den Menschen als ein äußerst gefährdetes, kränkliches und abhängiges Wesen zeichnen, dass nicht von der Nabelschnur gesellschaftlicher Angebote und Unterstützungsmechanismen getrennt werden darf, ohne Schaden zu nehmen. Dann wird die gesellschaftliche, wissenschaftlich forcierte Sorge um sich und andere zu einem Gefängnis, das wir uns selber gegenseitig Schnüren. Gleichzeitig kommt eine solche Sorge in vielerlei Hinsicht nicht über eine Affirmation des Bestehenden hinaus, das ja seinerseits, auch in den avisierten Fortschritts- und Optimierungsangeboten, durch diverse Begrenzungen und Ungleichheiten gekennzeichnet ist. Die Herausforderung der Zukunft wird wohl in der gekonnten Balance und einem gewissen Widerspruch liegen müssen, die Früchte der wissenschaftlichen Strategien eines guten Lebens gleichzeitig anzunehmen und abzulehnen, um keiner Verheißung vollständig aufzusitzen, sie aber auch nicht einfach gehen zu lassen. Für den Umgang mit der Corona-Pandemie kann es bedeuten, einerseits auf die öffentlichen Sicherungsmechanismen eingelassen zu sein, andererseits nach Herausforderungen und Spielräumen zu suchen, die nicht an Abhängigkeiten verzagen, sondern Autonomie stärken.