Eigentlich werden Kandidat’innen für das Bundesverfassungsgericht geräuschlos durch den Bundestag gewunken. Doch diesmal haben die eingespielten Vorauswahl- und Konsensmechanismen versagt. Selbst bei vorsichtiger Interpretation der Ereignisse drängen sich drei Erkenntnisse auf:

1. Mehrheiten müssen auch in der Union organisiert werden

Das Grundgesetz schreibt Bundestagsabgeordneten ein freies Mandat zu. Sie sind nicht an Aufträge und Weisungen gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Die parlamentarische Realität sieht völlig anders aus. Die Fraktionsvorsitzenden von Regierungsparteien sorgen dafür, dass die Mehrheit steht. Hierbei spielen beispielsweise Probeabstimmungen eine wichtige Rolle. So genannte »Abweichler« werden anschließend »ins Gebet genommen«, »beatmet« und »auf Linie gebracht«. Wie das gelingen kann, ist zweifellos eine Stilfrage: Der legendäre Herbert Wehner wurde nicht umsonst »Zuchtmeister« genannt. Rolf Mützenich hingegen erledigte denselben Job beflissen, höflich und unaufgeregt, ohne die Peitsche schnalzen zu lassen.

Die Ereignisse rundum die vorerst abgesagte Richter’innenwahl beweisen, dass heutzutage sogar im vormaligen Kanzlerwahlverein CDU/CSU Fraktions- und Koalitionsdisziplin nicht mehr vom Himmel fallen. Jens Spahn wurde von den »Abweichlern« überrascht. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Krisenkommunikation in Sachen Maskenaffäre ihn ausgelastet hat. Doch auch Spahns Stellvertreter und der Erste parlamentarischen Geschäftsführer haben es nicht geschafft, eine Mehrheit zu organisieren. Friedrich Merz höchstselbst hatte sich in der Fragestunde des Bundestags hinter die fragliche Kandidatin für das höchste Richter’innenamt gestellt. Es scheint zu brodeln in der Unionsfraktion. Nachdem schon zum zweiten Mal ein Wahlgang verpatzt wurde, stellen sich Fragen im Hinblick auf die Eignung des derzeitigen Fraktionsvorsitzenden für sein Amt. Liegt es in Jens Spahns Naturell, sich selbst hintanzustellen, um seinem Kanzler Mehrheiten zu organisieren? Ist er in der Lage, sich um eine Fraktion zu kümmern und den Laden zusammenzuhalten? – Zweifel sind angebracht.

2. Entfremdung zwischen Fraktion und Regierung

Normalerweise sind Regierungen sorgfältig ausbalancierte Personaltableaus. Politische Strömungen, Landesverbände und Geschlechter werden nach einem bestimmten Proporz komponiert. Das Resultat ist bestenfalls ein Kabinett, dass stabil im Fundament der Partei verankert ist. Jede Ministerin und jeder Staatssekretär erreicht einen bestimmten Landesverband, einen bestimmten Parteiflügel und bestimmte Parteigliederungen und kann dabei helfen, in kritischen Konstellationen Überzeugungsarbeit zu leisten und für Mehrheiten zu sorgen. Innerhalb von Fraktionen gibt es eine Unzahl fein ziselierter Karrierestufen, die ein gewöhnlicher »Hinterbänkler« durchlaufen muss, um vielleicht irgendwann einmal in den Fraktionsvorstand aufzusteigen oder ein Regierungsamt zu ergattern. Die »Ochsentour«, mit der Politiker’innen sich in ihren Wahlkreisen für eine Kandidatur empfehlen, endet nicht an den Toren des Bundestags, sondern geht in gewisser Weise im hohen Haus erst richtig los. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Vor diesem Hintergrund wird klar, wie sehr Friedrich Merz die eigenen Leute vor den Kopf gestoßen hat, indem er sich reihenweise Quereinsteiger’innen und ehemalige Wirtschaftsleute ins Kabinett geholt hat. Einige Abgeordnete hatten sich über Jahre, vielleicht sogar über Jahrzehnte für die Partei verdient gemacht und sich durch loyale Parlamentsarbeit für ein Regierungsamt empfohlen. Sobald es knapp zu werden droht, wären solche in der Partei vernetzte Polit-Profis in der Lage, in der Fraktion glaubwürdig Koalitionsdisziplin einzufordern und Mehrheiten zu organisieren. Das Kabinett Merz hingegen bringt vergleichsweise wenig politisches Gewicht auf die Waage. Ines Schwerdtner (Die Linke) bezeichnete Merz‘ Regierungsmannschaft als »Sammelbecken von Wald- und Wiesenpolitikern und von abgehalfterten Managern und Lobbyistinnen«. – Diese Kritik ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hat einen wahren Kern.

3. Kriegsziel Nummer 1 der Demokratiefeinde: Verfassungsgerichte

Im Krieg konzentrieren sich die Kriegsparteien zunächst darauf, die strategische Infrastruktur und militärische Schlüsselobjekte des Feindes zu zerstören. Dazu gehören militärische Basen, Kommunikationszentren, Brücken, Transportwege und Treibstofflager. Verfassungsgerichte sind essenziell für das Funktionieren des Rechtsstaates. Ohne Zweifel gehören sie zur strategische Infrastruktur liberaler Demokratien. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass rechtsextreme Demokratiefeinde, sobald sie an die Macht kommen, zuallererst danach trachten, die Verfassungsgerichtsbarkeit zu unterminieren.

Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass auch in Deutschland vor der Neubesetzung dreier Richter’innenstellen am Bundesverfassungsgericht eine beispiellose Hetzkampagne losgetreten wurde. Über Jahrzehnte eingespielte Verfahren zur Herstellung eines überparteilichen Konsenses wurden attackiert, um die Stellenbesetzung in die Niederungen der alltäglichen parteipolitischen Schlammschlacht zu ziehen und das Ansehen des Gerichts zu beschädigen. –Luisa Neubauer hat beim diesjährigen taz lab dazu aufgerufen zu antizipieren, was als nächstes von den Rechtsextremen kommen wird und sich darauf vorzubereiten. Das hat bei der Besetzung der Richter’innenstellen leider nicht geklappt. Alle Akteur’innen sollten aus diesem Versäumnis ihre Lehren ziehen.

Links

- Bernd Bachran: »Abgehalfterte Manager und Lobbyistinnen«, ZDFheute am 30.4.2025.

- Patricia Hecht: Der lange vorbereitete Feldzug der FundamentalistInnen, taz vom 14. Juli 2025.

- Luisa Neubauer am 26.4.25 auf dem taz lab 2025 (Hinweis: Armin Nassehi war leider erkrankt), einen Streaming-Pass für die Mediathek gibt es hier.

Bildnachweis

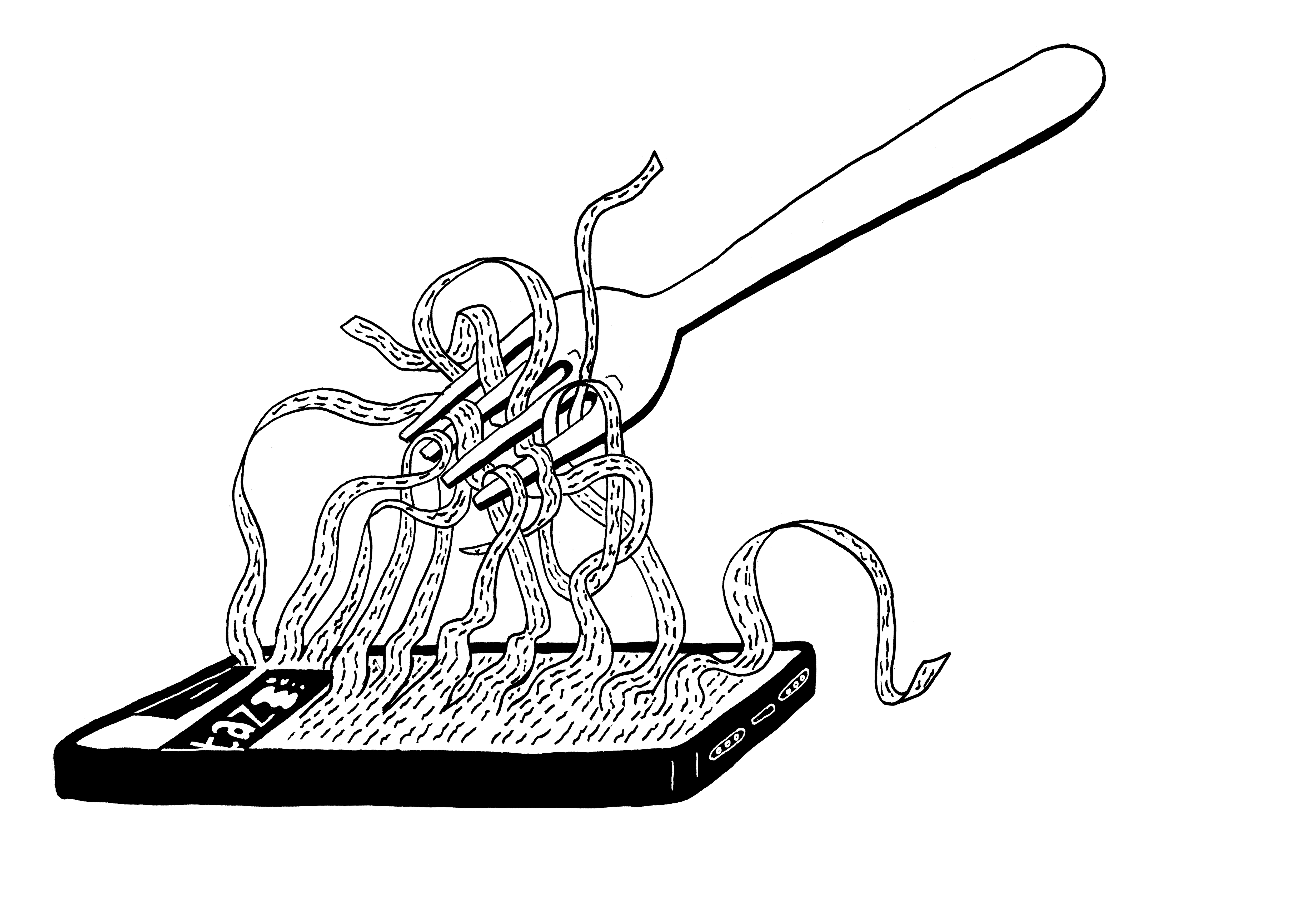

- KI-generiertes Bild mit dem Prompt: »Zeichne einen Kanzlerwahlverein, generiere eine historische Schwarz-weiß-Fotografie aus den 1960er-Jahren«.

Liebe Redaktion,

ich finde, trotz der ordentlichen Kennzeichnung, dass es nicht in Ordnung ist, KI-Bilder zu verwenden, besonders nicht im Journalismus. KI ist Diebstahl von menschlichen Künstlerinnen und Künstlern. Außerdem gibt es genug Fotografinnen und Fotografen, die damit Geld verdienen, indem sie Bilder verkaufen.