Die Gläubiger haben Trump fürs Erste den Stecker gezogen. Als US-Staatsanleihen an den Finanzmärkten unter Druck zu geraten drohten, legte der US-Präsident seine Zölle auf Eis. Ob das in Zeiten schmelzender Polkappen mittel- oder gar langfristig etwas zu bedeuten hat, ist ungewiss. Zumindest steht zu befürchten, dass Trump God’s Blessed Country noch immer durch Zölle den Weg in ein »Goldenes Zeitalter« ebnen möchte. – Der Präsident hatte von Anfang an eingeräumt, dass seine Außenhandelspolitik Turbulenzen mit sich bringen würde, doch deren Ausmaß hatte er wahrscheinlich nicht vorhergesehen. Kurz vor seiner vorläufigen Kehrtwende in der Zollpolitik gab er seinen Fans auf der Truth Social genannten Plattform eine Aktienkaufempfehlung und festigte den Bezug zu seiner Basis. Trump ist ein Meister darin, Fehlleistungen in seinem Sinne umzudeuten und sogar Kapital daraus zu schlagen. – Marcel Fratzscher stellte bereits Anfang April fest, Trump habe sich übernommen und einen schweren Fehler gemacht. Er sagte voraus, dass die aggressive Zollpoltik Trump auch politisch massiv schwächen werde. Denn die steigenden Preise entzögen den Haushalten Kaufkraft, die Folge seien Arbeitsplatzverluste. Besonders in strukturschwachen Regionen, die Trump unterstützen, sei das ein Problem. – Ob dem großen Blonden im Weißen Haus inzwischen dämmert, dass seine Zölle eine Art politischen Selbstmords darstellen?

Trumps Kalkül

Der Spiegel zitiert den Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer: »Wenn die Zölle langfristig bleiben, werden deutsche Autobauer ihre Produktion weiter in die USA verlagern«. Trump sauge Arbeitsplätze ab. Tatsächlich hatte Trump im Wahlkampf angekündigt, dass deutsche Automobilbauer zu U.S.-amerikanischen Firmen werden würden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Trump seine Zollpolitik mit diversen Investitionsanreizen zu flankieren gedenkt, um Geld aus dem Ausland in die USA zu locken. Mehr Industrieproduktion könnte beispielsweise dem in die Jahre gekommenen Rust Belt, der größten und ältesten Industrieregion im Nordosten der USA, zu neuem Glanz verhelfen. Dort wurden in den USA zuletzt die Präsidentschaftswahlen entschieden.

Ist Trumps Zollpolitik wirtschaftlich oder politisch motiviert?

Kein Geringerer als der Verfassungsvater Alexander Hamilton formulierte 1790 zum ersten Mal den Gedanken, dass der Aufbau einer industriellen Basis in einem Land ohne Protektionismus unmöglich sei. Einfuhrzölle seien notwendig, um einheimische »Infant Industries«, junge Industrien, zu schützen, bis sie Größenvorteile erzielen können. Gewachsene, reife Industrien profitieren aufgrund ihrer größeren Produktionsmenge von so genannten Skaleneffekten. Hinter diesem hochtrabenden volkswirtschaftlichen Begriff verbirgt sich die banale Erkenntnis, dass hohe Absatzzahlen Spielräume eröffnen, pro Stück einen niedrigeren Preis aufzurufen.

Der US-Präsident möchte das »Rad der Geschichte zurückdrehen«, so die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier. Unter dem Rost der Industriekomplexe im Nordosten der USA vermutet Trump Gold und gerät dabei in einen protektionistischen Zollrausch, Klondike lässt grüßen. Die Wettbewerbsfähigkeit der alten, heimischen Industrie soll gegen die Konkurrenz aus dem Ausland abgeschirmt werden, was eine Variation von Hamiltons Infant-Industries-Argument darstellt. – Eine andere Lesart besteht darin, die Zölle als blanke Machtpolitik zu verstehen. Sie werden dazu verwendet, anderen Ländern den eigenen politischen Willen aufzuzwingen. Donald Trump mag das selbstbeweihräuchernd »Kunst des Deals« nennen, treffender ist jedoch schlicht und einfach: Erpressung.

Mögliche Reaktionen

Israel hat alle Zölle auf US-Produkte abgeschafft. Die EZB-Chefin Christine Lagarde plädierte 2024 dafür, auf Vergeltung zu verzichten. 2025 führt die Notenbankerin aus, dass die USA selbst die Hauptleidtragenden ihrer eigenen Zollpolitik seien. Vielleicht könnte ein Handelskrieg in Form einer sich gegenseitig aufschaukelnden Zollspirale durch eine derart defensive und beschwichtigende Strategie vermieden werden. Doch ist das sicher? – Robert Habeck findet das nicht und fordert ein »Signal der Entschlossenheit«. Der Noch-Wirtschaftsminister hat schon mehrfach betont, die Europäische Union dürfe sich »nicht herumschubsen« lassen. Diese Metapher suggeriert, dass ein Schulhof-Bully immer aggressiver und unverschämter wird, solange man ihm nicht entschlossen die Stirn bietet. Aufgrund dieser Prämisse kündigte Justin Trudeau harte Vergeltungsmaßnahmen aus Kanada an und stellte sich den übermächtigen Vereinigten Staaten mutig entgegen.

Die EU springt zu kurz

Derzeit möchte die Europäische Union die US-Strafzölle mit einer Doppelstrategie beantworten. Erstens: Durch Zölle auf ausgewählte Produkte wie Bourbon Whiskey, Harley Davidson Motorräder und Jeans sollen US-Unternehmen geschädigt werden, die in trump-freundlichen Red-States angesiedelt sind. Tatsächlich wäre der Schaden diesseits des Atlantiks begrenzt, schließlich können europäische Verbraucher:innen recht problemlos auf europäische Alternativen ausweichen. Zweitens: In Verhandlungen möchte die EU Trump davon überzeugen, die EU vor Strafzöllen zu verschonen. Hoffen wir, dass diese Doppelstrategie verfängt. Doch leider greift sie zu kurz.

Europäische Demokratien im Zangengriff

Die EU ist seit ihrer Gründung ein politisches Projekt, das dem friedlichen Miteinander demokratischer Staaten verpflichtet ist. Doch diese Demokratien sind seit einiger Zeit einem nie da gewesenen Stresstest ausgesetzt. Auf der einen Seite versucht Russland, in der EU das Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen zu erschüttern. Carlo Masala spricht nicht zu Unrecht von »hybride[r] Kriegsführung«.

Die Manipulation von Autos mit Bauschaum, Cosy Bear und Fancy Bear, digitale Desinformation … – Auf der anderen Seite hat Trump die strategische Lüge zur Grundlage seiner Politik gemacht, treibt seine Agenda entschlossen voran und testet vom ersten Tag seiner zweiten Amtszeit an die Grenzen seiner Macht aus. Während Trump 1.0 sich damit begnügte, die sozialen Netzwerke mit Fehlinformationen zu fluten, kontrolliert Trump 2.0 gemeinsam mit seinen willigen Helfern die Plattformen und Algorithmen, nach denen auch in Europa Aufmerksamkeit verteilt und Reichweiten generiert werden. Trumps Schergen pöbeln gegen Regierungsvertreter, machen Werbung für die AfD und zweifeln die Meinungsfreiheit in Europa an. – Zu allem Überfluss befeuern sich US-amerikanische soziale Netzwerke mit postfaktischer Schlagseite und russische Desinformation gegenseitig. Der Erfolg der AfD basiert sicher nicht auf dem überragenden Charisma ihrer Spitzenpolitiker:innen. Vielmehr profitiert die extrem rechte Partei von demokratiefeindlicher Meinungsmache, die im großen Stil über Europa ausgekübelt wird.

Höchste Zeit für ein »Silicon Europe«

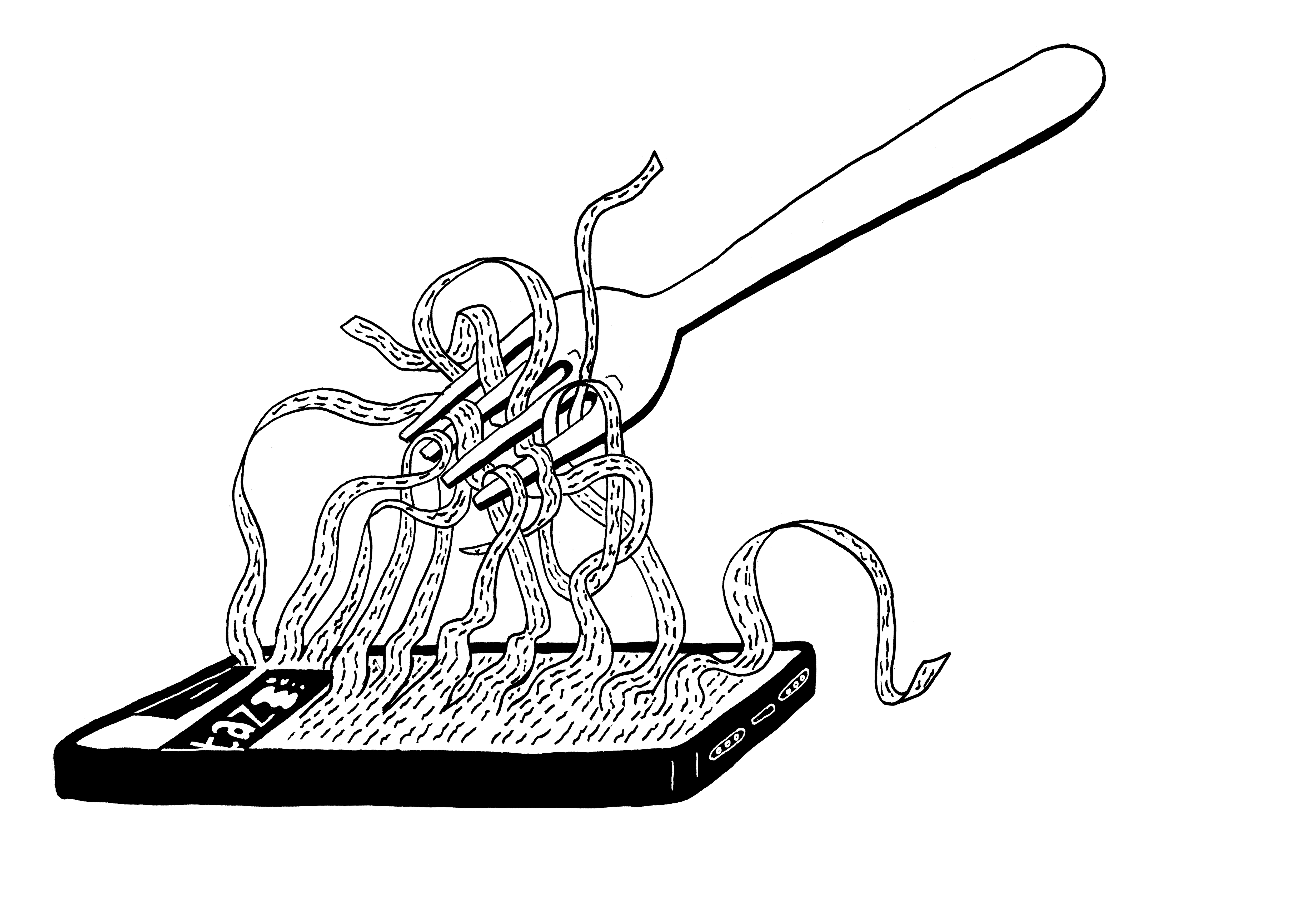

Da die angedachten maßvollen Zoll-Reaktionen der EU nicht die nötige Schlagkraft aufweisen, um Trump Paroli zu bieten, wird erwogen, US-amerikanische Digitalkonzerne zu besteuern. Das zielt in die richtige Richtung. Noch besser wäre es allerdings, durch ein stimmiges Ensemble verschiedener wirtschaftspolitischer Instrumente einem »Silicon Europe« das Beet zu bereiten. Durchdachte Zölle können sicherlich auch dazu beitragen, solange junge europäische IT-Unternehmen vor der übermächtigen Konkurrenz aus den Vereinigten Staaten zu schützen, bis sie wettbewerbsfähig sind. Suchmaschinen, Algorithmen sozialer Netzwerke und künstliche Intelligenzen haben mittlerweile Akteursqualität und beeinflussen die politische Willens- und Urteilsbildung. Darum müssen sie den Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet sein. Die Verbreitung von Lügen und Desinformation darf kein erfolgreiches Geschäftsmodell sein, das von kommerziellen Algorithmen durch Reichweite und Sichtbarkeit belohnt wird.

Dem Verfassungsvater Alexander Hamilton ging es bei seinem »Infant-Industries-Argument« um die Emanzipation der Vereinigten Staaten von ihrer damaligen britischen Kolonialmacht. Heutzutage haben sich die Verhältnisse im transatlantischen Gefüge längst umgekehrt. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari warnt davor, dass Europa auch dank künstlicher Intelligenz zur »Datenkolonie« der USA werden könnte. Im digitalen Zeitalter stellen die Daten der Nutzer:innen fraglos einen wertvollen Rohstoff dar. Die EU sollte den Zollstreit zum Anlass nehmen, die eigene Wirtschafts- und Außenhandelspolitik grundlegend auf den Prüfstand zu stellen und alles daranzusetzen, sich schrittweise von ihren neuen »Kolonialherren« zu emanzipieren. Das ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch und vor allem aus politischen Gründen das Gebot der Stunde. Die Resilienz europäischer Demokratien kann auf diese Weise wirkungsvoll gestärkt werden.

Links

- Analyse: Wie Anleihe-Investoren Trump zur Umkehr zwangen, tagesschau.de vom 10. April 2025.

- Marcel Fratzscher (DIW) im Interview im Deutschlandfunk, 2.April 2025.

- Rustbelt in der Wikipedia.

- Ulrike Malmendier: Schwer, in Trumps Vorgehen eine Logik zu erkennen, Interview im Deutschlandfunk vom 4. April 2025.

- Klondike-Goldrausch in der Wikipedia.

- Netanjahu erneut zu Gast bei Trump, tagesschau.de vom 8.4.25.

- EU: EZB-Präsidentin rät von Vergeltung gegen US-Zölle ab, Süddeutsche Zeitung vom 24.11.24.

- EZB-Präsidentin sieht Schaden durch Trumps Zölle vor allem in den USA, Zeit online vom 14. März 2025.

- Habeck vergleicht Trumps Zölle mit Putins Angriff auf die Ukraine, Der Spiegel vom 3.4.2025.

- Carlo Masala: »Wenn Russland gewinnt. Ein Szenario«, München 2025, S.115.

- Neue CeMas-Studie: Wie groß war der Einfluss von Desinformation im Wahlkampf, Deutschlandfunk am 14.April 2025.

- Infant Industry Argument, Artikel in der Wikipedia.

- Europa droht eine Datenkolonie zu werden, Handelsblatt vom 29.10.24.

Bildnachweis

- Barrett Ward: Port of Los Angeles, Unsplash.