Beim Frühstück sitze ich unter einem Wandtattoo und freue mich, dass es sogar veganen Brotaufstrich gibt. Der schmeckt leider nach Brühwürfel und hat die Konsistenz von Niveacreme. Kollege J. zeigt mit dem Finger auf Menschen. Ich bitte ihn, das nicht zu tun, er ignoriert mich. „Guck dir das an! Er ist ein lebensbejahender Proll-Stenz und sie ist seine Tussi.“ Ich gucke mir das Pärchen an. Sie trägt eng und weiß und schulterfrei. Er sieht breittrainiert aus. J. spricht weiter, zeigt auf den Tisch daneben: „Und das da ist das typische Buchmesse-Klientel. Die sind abituriell vorkastriert. Die sagen dann mit piepsiger Stimme ‚Ich will ja penetriert werden, aber es soll nicht pieken!'“.

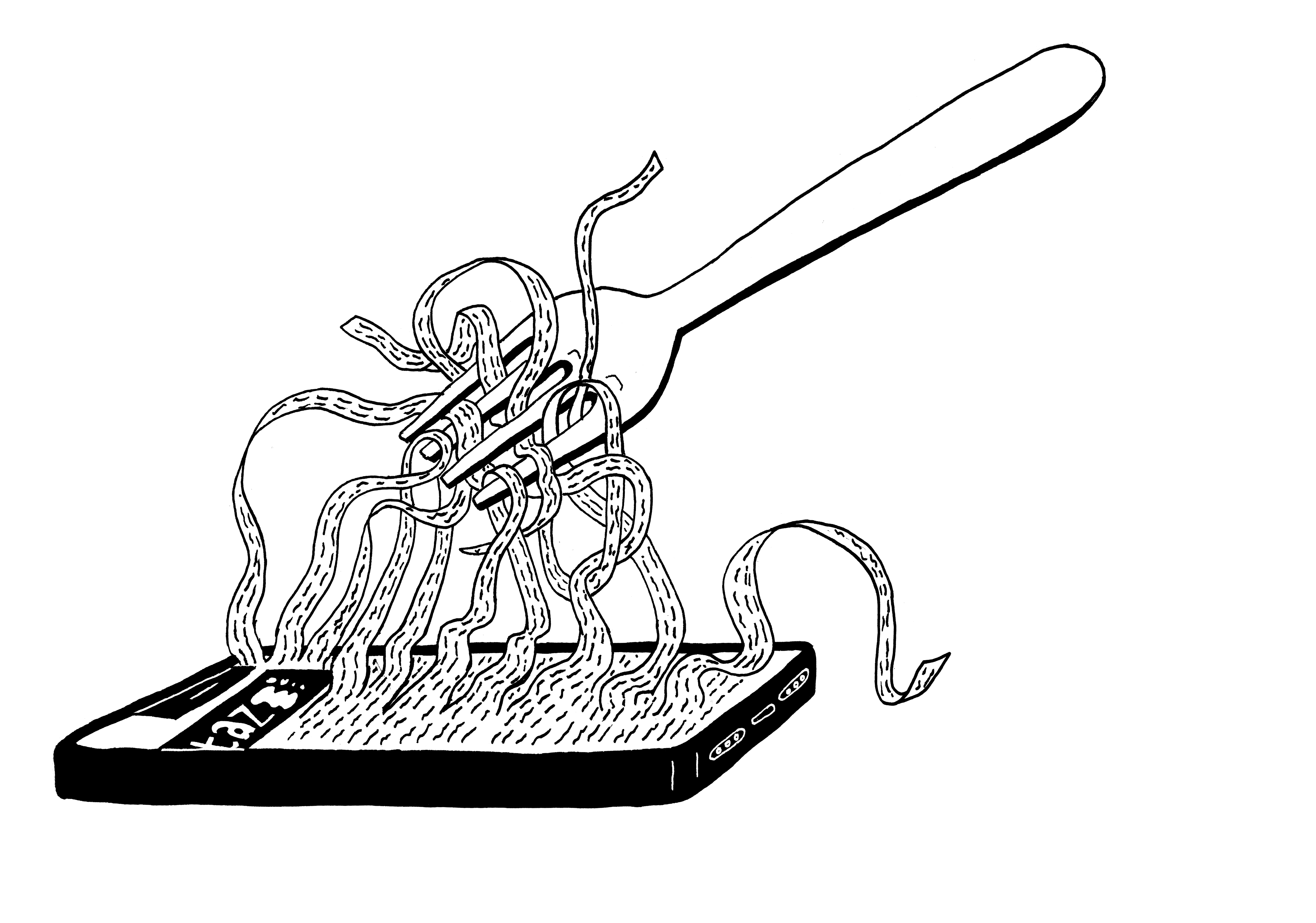

Ich hole mein Handy heraus und tippe die Aussagen in meine Notizen-App. J. empört sich: „Du darfst mich nicht zitieren! Dann werde ich der Stadt verwiesen!“ Ja, das kann echt passieren. Ich frage ihn, ob er vielleicht neidisch sei? „Nicola, du solltest erstmal den Unterschied zwischen Neid und Missgunst kennen.“ Er mansplaint ihn mir, jetzt weiß ich Bescheid. Kollege U. will schlichten: „Die reden beim Frühstück wenigstens noch miteinander!“ Und da hat er Recht. Der lebensbejahende Stenz spricht und lacht viel mit seiner blonden Begleiterin, das freut mich.

Auf dem Weg zur Buchmesse muss ich mir die S-Bahn mit sehr vielen Cosplayer*innen teilen. Ich kann nichts dafür, ich mag die nicht. Sie erscheinen mir immer pickelig, ungepflegt, unbeliebt, ungeliebt, dem eigenen Leben entfliehend, sie riechen nach Schweiß, weil die Kostüme aus Polyester sind, ihre Haut schuppt sich, weil das Make Up zu dick ist. Sie sind allgegenwärtig in Leipzig. Warum freue ich mich nicht? Ist doch toll, wenn die jungen Leute ein Hobby haben? Zurück in die wertende Rolle gefallen, ich ärgere mich.

Bei der Akkreditierung werde ich gefragt, ob ich mich vorab akkreditiert habe. „Ja“. „Haben Sie die Unterlagen geschickt bekommen?“ „Nein.“ „Dann haben Sie sich wohl nach der Frist akkreditiert und es wurde nichts mehr rausgeschickt.“ „Ja, so wird es gewesen sein. Darf ich fragen, warum Sie das nicht einfach digital verschicken? Wäre doch viel einfacher für alle.“ „Digital? Es ist doch auf Papier …?“ „Sie könnten die Anmeldungen doch per PDF verschicken, oder? Wäre umweltfreundlicher und einfacher für alle Beteiligten.“ „Aber das sieht doch gar nicht aus wie die richtigen Tickets dann. Sie haben doch zum Drucken gar nicht das selbe Papier wie wir.“ „ok“.

Sie macht meinen Ausweis fertig und kontrolliert meine Angaben. „Sie sind für die Teh-Ah-Zett hier?“ „Ja, bin ich.“ Diese Sprachweise der taz (sprich tats) habe ich das letzte Mal gehört, als ich mich im Dezember 2011 beim Arbeitsamt (sorry, Jobcenter heißt das!) von Hartz4 verabschieden durfte und die Frau ungläubig meinen Arbeitsvertrag in Händen hielt. „Sie arbeiten ab Januar also bei der Teh-Ah-Zett? Was soll das sein?“.

Ich komme in Halle 5 am taz-Stand an. Dort sind alle aufgeregt. Ein*e Kolleg*in nach der/dem andere*n ist krank. Ich soll morgen eine Veranstaltung moderieren. Ich kenne weder die Autorin noch ihr Buch.

Sehr geehrte Frau Schwarzmaier,

„Ein*e Kolleg*in nach der/dem andere*n ist krank.“

Wenn Sie schon solche unleserlichen Sätze fabrizieren müssen, dann doch bitte vorher nachdenken:

Weiblich: „Eine Kollegin nach der anderen ist krank.“

Männlich: „Ein Kollege nach dem anderen ist krank.“

Warum dann ein Sternchen in andere*n?

Das ist doch krank! – – – hätte ich jetzt fast um des Wortspieles willen geschrieben, lasse es aber.

Und wo ist eigentlich das -e von Kollege abgeblieben?

Nix für ungut.

Aber das musste mal gesagt sein, liebe Kollegin.