Bisonschädel-Denkmal

Erbschaften dieser Zeit

.

Die taz, wiewohl sie den Süden Deutschlands von Anfang an vernachlässigt hat in ihrer Weltsicht und Berichterstattung, wird vor allem von süddeutschen Erben unterstützt, die für zig Millionen Euro Genossenschaftsanteile im Laufe der Jahre gezeichnet haben. In Norddeutschland, d.h. in Bremen und Hamburg, hat die taz zwar Lokalteile, aber so gut wie keine Erben, die ihr was rüberreichen. Bremen ist zu arm und Hamburg – zu reich?

Im Folgenden geht es um einige Einblicke in das Leben, Streben und Weitergeben der hanseatischen Bourgeoisie. Anlaß war ein Fall von vermeintlicher Erbschleicherei an der Elbchaussee, den der Hamburger „stern“ im Juli allzu oberflächlich aufgegriffen hatte, so dass erst einmal einige Bücher zum Thema gelesen werden mußten.

.

DDR-Kälberpflegerinnen-Denkmal

.

FJR: Tagebücher Band 1 – 1982-2001, Reinbek 2010

.

Fritz J. Raddatz, geboren 1931, war vor der Wende einer der bekanntesten westdeutschen Feuilletonisten – mit schwerer Kindheit. Er verstand es wie kein anderer, auf 1600 Seiten Tagebuch-Seiten und 500 Seiten Erinnerungen (plus Personenregister mit insgesamt 63 Seiten) „Klatsch von Tratsch zu trennen“ (Frank Schulz) – bei der Darstellung seines Lebens und Wesens, das vor allem im Sylter Inselklima und der dortigen Buhne 16, dem „Treffpunkt der Schönen, Nackten und Reichen – wo die Seele das Meer trifft“ und auf dem vermeintlich seelenlosen Hamburger „Medienkarussel“ gedieh, da FJR, wie man ihn seit FJK (Kennedy) nannte, für Rowohlt, Spiegel, Zeit und stern tätig war. Der Jaguar- und spätere Porschefahrer wohnte auf Sylt, in Hamburg und Nizza, davor war er Cheflektor beim DDR-Verlag „Volk und Welt“ und lebte in Ostberlin, wo er auch aufwuchs und später studierte.

Der Hamburger „Konkret“-Herausgeber Hermann L. Gremliza, der einmal kurz von einem Hamburger Großerben (Reemtsma) finanziell unterstützt wurde, nach dem Zerfall der Sowjetunion, schrieb über Fritz J. Raddatz in einem Nachruf: Unter seiner „Redaktion und Herausgeberschaft“ haben „sich die glänzendsten Namen zusammengefunden“; auf seinen Anruf hat „jeder geantwortet hat, der heute etwas gilt“. Der „März“-Verleger Jörg Schröder wußte dagegen: „Man weiß ja, daß die renommierten Pressefritzen unter der Flut der Rezensionsexemplare zusammenbrechen und daß sie die Titel schockweise an die Antiquariate verscheuern. Fritz Raddatz trug sie noch eingeschweißt dorthin und finanzierte so das Benzin für seinen Porsche. Was immer Verleger sich auch für Tricks einfallen ließen, es nützte nichts. Siegfried Unseld ließ ‚dem lieben Fritz‘ jedes Buch mit persönlicher Widmung zukommen, damit der wenigstens einmal reinguckte. Aber das juckte den einen Dreck! Im Gegenteil, für ein signiertes Unseld-Exemplare kriegte er von seinem Antiquar noch mal fünf Mark extra.“

.

Entwurf für ein Bauernkriegs-Denkmal (von Albrecht Dürer)

.

FJR flüchtete 1958 in den Westen, dort verwertete er alles, was er hörte, sah, sagte und las: „Mein ganzes Leben war auf eine Produktion hin“ ausgerichtet, schrieb er, und notierte sich z.B. nach dem Besuch einer Party beim Hamburger Regisseur Jürgen Flimm: „Der Kulturbeauftragte der SPD und MdB Freimut Duve schneidet sich die Haare selber.“

An anderer Stelle erwähnt er, dass der einst vom Westen freigekaufte Schriftsteller Walter Kempowski, dem die Universität Rostock einen Ehrendoktor verleihen wollte, „aufgeregt“ war und im Hotel „Sonne“ zur „Schuhputzmaschine“ eilte.

FJR scheint fast täglich „Austern“ gegessen zu haben, daneben auch gerne Kaviar, und an jedem zweiten Tag „Champagner“ dazu, mit „Orchideen“ in Sichtweite, seine eigene Bescheidenheit erstaunte ihn jedoch: „Seltsamerweise habe ich gar nicht das Bedürfnis nach 20 Zimmern oder einem Schloß.“ Beim Anblick zweier Tramper in Paris, die Brot essen, fällt ihm ein: „So saß ich hier auch mal, vor ca. 30 Jahren, abgerissen und verhungert.“ Jetzt gilt für ihn aber eher – „nach einem „lächerlich-verquakelten Abend: Zu viel Champagner. Ich bin das anscheinend nicht mehr gewohnt, so banale Klatsch-Stunden.“ In jüngeren Jahren buchte er einmal für einen Flug nach New York zwei Sitze – einen für seine Champagnerflasche. „Die Zeit“ schrieb 2015 in einer Art Nachruf, dass der Champagner „bei Raddatz eine große Rolle spielte“.

.

Denkmal für das auf der Festung Küstrin hingerichtete Kaninchen von Friedrich II. durch seinen Vater, den König Friedrich Wilhelm (von Roland Boden)

.

Immer wieder geht es FJR ums Erben: Was macht Bucerius, der „ungefähr anderthalb Milliarden“ hat, was der ebenfalls nicht arme Augstein „mit seinen 250 Millionen“ oder Ledig-Rowohlt und Rowohlt Junior mit ihrem Erbe? Über den „stern“-Chef Henri Nannen schreibt er, dass dieser die schlechtesten Bilder der berühmtesten Maler für sein Museum in Emden erwarb, für das sein Sohn auf sein Erbe verzichtete. FJR selbst gründete mit Mary Tucholsky eine Tucholsky-Stiftung, meint jedoch „Man kann nicht ‚richtig vererben‘, wie die Intrigen um Springers Erbe zeigen.“ Schon zu ihren Lebzeiten ist deren Geldausgeben kritikwürdig. Bucerius beklagt sich z.B. ungerechterweise über FJRs Spesenrechnungen, FJR meint dazu: „Diese Koofmichs wollen eine detailgetreue Reportage aus dem Ritz – aber einen Camping-Platz zahlen.“

Am 10.März 1989 träumte FJR, dass er in einer Kneipe Augstein mit einer rothäutig grob gewordenen Maria [Augsteins dritter Ehefrau] traf, „die mir eine Picasso-Vase für viel zu viel Geld andrehen wollte und deren Kinder hinterher bei mir zu Hause waren: Jakob [Augsteins „gesetzlich anerkannter“ Sohn von Maria] bettelte mich um 500 Mark an, der Vater gebe ihm nichts, Franziska [Tochter von Rudolf Augstein und Maria] wollte ‚Schnee‘. Und Rudolf hat mir noch einmal einen Blankoscheck für das Bild ‚Die schöne Ursula‘ von [Paul] Wunderlich angeboten.“

Wenn FJR wach ist, läßt er keine wichtige Kunstausstellung, kaum ein teures Restaurant und Hotel und vor allem keine Luxus-Party in Westeuropa aus. Am 17.November erreicht ihn im Pariser Hotel Lutetia ein Fax von Augstein, FJR darauf: „Dieser größenwahnsinnige Zwerg will meinen Botero kaufen“ [ein Bild des Malers Fernando Botero].

Nach der Wende, 1990, hat FJR „Ostberliner“ zu Besuch: „Sie wissen nicht, was Avocados sind, können nicht mit dem Fischbesteck essen, haben noch nie eine Auster gesehen und kennen den Namen Botero nicht. Immer nur Trabi, nie Jaguar.“

Über China notiert er: „Mein Gott, was für eine Verbrecherwelt.“ Über die wichtigsten deutschen und internationalen Schriftsteller, die er alle interviewt hat, mit vielen ist er auch befreundet, heißt es 1991: „Man kann gar nicht sein Adressbüchlein so rasch ändern, wie die Weggefährten sterben.“ 1992: „eine Beobachtung, die fast einen Aufsatz wert wäre: die bald totale Vereinzelung der Intellektuellen.“

Am 14. Januar „Meine sonderbaren Geldängste weichen nicht.“ Am 4. März in einem südafrikanischen „Luxus-Hotel: „Gewiß wurde alles hier einstmals gestohlen – aber im Sinn der ‚ursprünglichen Akkumulation‘ des Karl Marx hatten die Dönhoff oder Rockefeller auch alles mal gestohlen. Generationen sind eine gute Geldwaschanlage…Mich langweilt Afrika als ‚Afrika‘.“

Die reiche Verlegerin Antje Ellermann erzählt ihm bei ihrem „Abschiedslunch makaber von dem immer mehr sich auflösenden Augstein, der ab mittags betrunken in seiner Villa Schauerstein auf der Elbhöhe sitzt, fast nie mehr in den SPIEGEL geht.“

Über die schöne Lady Jane [Ehefrau von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt], „die immer nur im Sinn hatte, reich zu sein“, und nach seinem Tod eine nach ihm benannte Stiftung gründete: Sie liegt ein Jahr später „trotz all ihrer Millionen und ihrer Chateaus in einer Trinkerheilanstalt.“ Laut FJR brachte sie 20 Millionen Pfund mit in die Ehe, die sie der Oxford Universität spendete, in den Rowohlt-Verlag sich einkaufen, damit Ledig ihn „nicht hätte verkaufen müssen,“ wollte sie nicht.

.

Sowjetisches Arbeiter- und Bäuerinnen-Denkmal

.

Noch mal über Rudolf Augstein: „Fast eine Lear-Gestalt. Er ist nun vielfacher Millionär und Besitzer von niemand-weiß-wieviel Villen und Landsitzen, aber ein armes, stets betrunkenes Hühnchen, dessen mehr mit Alkohol als mit Tinte geschriebene Artikel niemand zu redigieren wagt.“

(Die letzte Frau des Spiegelgründers, Anna Augstein, korrigierte FJR an diesem Punkt – in der „Welt“: „Rudolf hat diese Krankheit [Alkoholismus] Jahre vor seinem Tod erkannt und gemeistert, ohne zu lamentieren, aber mit einer übermenschlichen Energie. Nicht nur dafür habe ich ihn bewundert.“ Im übrigen habe ihren Mann „nicht das Geld interessiert, sondern vielmehr die Menschen, die sich damit manipulieren ließen. Die einen nahmen es bereitwillig, vielleicht als Entschädigung für erlittene Demütigung. Den anderen, die es bitter nötig hatten, gab er es ohne viele Worte.“ – u.a. auch Rudi Dutschke und der taz.)

1995 notierte FJR: „Rudolf Augstein will den großen, neben seinem Riesenbesitz gelegenen Besitz von Brigitte Bardot kaufen. Die Hunde stören ihn.“

FJR liest im Montagsmagazin: „Ausgerechnet in einem Spiegel-Interview mit ihm (mit sich) tut Augstein kund, sein Sohn Jakob würde sein Nachfolger, erbe die Spiegelanteile und würde dort im Hause inthronisiert. Die Pointe ist nicht so sehr, dass die anderen Kinder das wohl nicht gerne gelesen haben werden, vor allem die ehrgeizige Franziska nicht; die das doch partout wollte; die Pointe ist vielmehr, dass es ja gar nicht SEIN Sohn ist, sondern vielmehr der von Martin Walser, mit dem die schöne Maria weiland…Walser implantiert den Spiegelnachfolger – besser hat kaum je ein ‚unehelicher Vater‘ sein Kind unterbringen können und eine fremdgehende Mutter auch nicht.“

An anderer Stelle schreibt FJR, dass er den „merry-go-round abstoßend“ findet, „mit dem die diversen Ex-Damen sich auf Augsteins Besitzungen schwingen. ‚Ich war diesmal nur 4 Wochen in Saint-Tropez‘ (wo er einen großen Besitz hat), ‚denn Maria kam ja dann‘. Ist es denn den Frauen nicht unangenehm (die alle schwer abgefunden sind, also in der Lage sind, sich ein gutes Hotel zu leisten), in das Bett zu schlüpfen, in dem eben noch die Rivalin schlief und, wer weiß, der ehemalige Ehemann mit…?“

Aus Augsteins fünf Ehen gingen laut Wikipedia vier Kinder hervor, die seinen Namen tragen: „Neben Franziska (geboren 1964) und Jakob (1967) die Älteste, Maria Sabine (1949), die als Stefan geboren wurde und sich als Anwältin für Transsexuelle einsetzt, sowie Julian (1973), der Jüngste aus der vierten Ehe mit Gisela Stelly.“

Auf „maerz-verlag.de“ von Verleger Jörg Schröder findet sich zudem noch der Hinweis: „Hannelore Crolly [„Welt“-Korrespondentin]. Schon gewußt? Rudolf Augstein soll ein Kind mit seinem inzwischen verstorbenen Kulturchef Christian Schulz-Gerstein gehabt haben. (Rheinpfalz, Mai 1991)“

Die „Cicero“-Autorin Ulrike Simon rief Gisela Stelly 2013 an: „Stelly meldet sich am Telefon mit Stelly-Augstein. Im vorigen Jahr hat sie bereits einen „Schlüsselroman“ (*) über Rudolf und Jakob Augstein veröffentlicht: „Goldmacher“. Da dieser 2009 öffentlich bestätigt habe, dass der Schriftsteller Martin Walser sein leiblicher Vater ist, solle er auf das Augstein-Erbe verzichten. ‚Gewiss‘ würde Rudolf Augstein es so wollen. Behauptungen, sie sei bereit, im Kampf um die Deutungshoheit noch schwerere Geschütze aufzufahren, kommentiert sie nicht. Es riecht nach schmutziger Wäsche. Dabei sagt sie selbst, Rudolf Augstein habe nicht dynastisch gedacht.“

Dem „stern“ verriet Gisela Stelly 2018: Jahre nach der Scheidung von Rudolf Augstein habe Jakobs Mutter vor Gericht mit ihm um das Besuchsrecht für den vermeintlichen Sohn gestritten. „Hätte er das getan in dem Wissen, dass Jakob gar nicht sein Sohn ist?“ fragt sie. Der schon debilisierte Spiegelgründer habe Jakob Augstein zuletzt sogar als „Sprecher der Erben“ bestimmt. „Hätte er das getan, wenn er gewußt hätte, dass er gar nicht sein Vater war?“ fragt sie noch einmal.

Gisela Stelly war 20 Jahre mit Rudolf Augstein verheiratet und hat ein Kind, Julian Robert, dessen Vater er ist. Das haben Gen-Tests ergeben. Sie hat über dieses ganze „Schurkenstück“ ein weiteres Buch – als Macbethsches Remake – veröffentlicht. Die auf der Prominenteninsel Sylt nahe am Grab von Rudolf Augstein lebende Autorin hat ihr Buch „Keitumer Gespräche“ genannt. Diese Gespräche werden von Shakespearschen Geistern auf dem Friedhof geführt: Es sind die „Seelen“ von Rudolf Augstein und Fritz J. Raddatz, beide sind dort beerdigt worden: Und des ersteren Seele grämt sich nun, dass die Seele des letzteren vor ihr das „Geheimnis“ (um den wahren Vater von Jakob Augstein) erfahren hat. Sieben Jahre nach Rudolf Augsteins Tod erst hat sein falscher Sohn in einer Zeitung „in einem Nebensatz“ erwähnt, dass Martin Walser sein leiblicher Vater sei. Seine Mutter Maria Carlsson erklärte dann in der Bildzeitung: „Die Beteiligten haben bisher den Mund gehalten.“ Wer diese Beteiligten sind, verriet sie nicht, nur dass auch ihr Sohn Jakob kein Beteiligter sei, weil sie ihn erst nach Rudolf Augsteins Tod „informiert“ habe.

Gisela Stelly erinnert sich, dass Maria plötzlich vor ihr und Rudolf Augstein stand – erregt: „Er, der Vater ihrer beiden Kinder habe moralisch keine andere Wahl als sie, die Mutter seiner beiden Kinder [Franziska und Jakob] zu heiraten, hieß die Botschaft, mit der sie zu seinem Ferienort Madeira aufgebrochen war.“

Inzwischen hat ihr Sohn bereits Rudolf Augsteins Anwesen bei Keitum mit Baggern beräumt, schreibt Gisela Stelly, die nun befürchtet, dass er das auch – politisch-ideologisch – mit dem „Spiegel“ macht.

FJR schreibt in seinem Tagebuch: Nach einem „TV-Duell“ mit einem „Spiegel“-Redakteur erzählte der ihm, „wie schrecklich es im „Spiegel“ zugehe, wie ein ewig betrunkener Augstein z.B. den neu eingestellten Stefan Aust der Mannschaft besoffen lallend als ‚vermutlich mein unehelicher Sohn‘ vorstellte.“ Hatte er da schon Aust mit Jakob Augstein verwechselt?

Der Mediävist Peter Wapnewski besucht FJR in seiner Hamburger Wohnung und fragt ihn: „Wer erbt das alles?“ FJR schreibt: „Regelrecht GEERBT soll nur noch von Gerd [seinem Freund und Geliebten] werden.“ Seine gesammelten Kunstwerke bekommt das Kunst- und Gewerbemuseum: „der Museumsmann war entzückt.“

Anfang 1999 notierte FJR: „Gestern den ganzen Tag Testament neu abgefaßt. Beerdigung bis ins Detail, welche Musik, festgelegt.“

Auf einer Party der ehemaligen Verlegerin Antje Landshoff im Allgäu: „Am Ende des Abends – endlich – Zusammenstoß mit dem verdreckten und verschwitzten Harry Rowohlt, der Witze auf Kosten von FJR macht. Darauf FJR ein „sehr unverblümtes: ‚Von Beruf Erbe, mein Lieber Herr Rowohlt Junior – SEHR kann mir das nicht imponieren – eine eigene Leistung würde ich da schon vorziehen…‘“

Umgekehrt schreibt der „Zeit“-Kolumnist Harry Rowohlt, nachdem ein Buch von ihm ins Dänische übersetzt wurde, dass auf der Frankfurter Buchmesse „nicht mal beim ‚Zeit‘-Stand das Buch ausliegt, unter der Rubrik ‚Bücher von Zeit-Autoren statt dessen Raddatz, Raddatz, Raddatz. Wenn ich Noten lesen könnte, käme ich mir vor wie Salieri.“ Ist er etwa neidisch auf Fritz Joachim Raddatz? „In allgemeiner Erinnerung gilt Salieri heutzutage als großer Gegenspieler und Neider Wolfgang Amadeus Mozarts,“ heißt es auf Wikipedia.

Nach einer Party der „Hamburger Gesellschaft“ berichtete die Morgenpost über FJR: „ich sei bis fünf Uhr morgens geblieben – ich war um 22 Uhr gegangen.“

.

Westdeutsches Einzelbauern-Denkmal

.

FJR: „Unruhestifter. Erinnerungen“, Berlin 2003

.

Für seinen „Erinnerungs“-Band „Unruhestifter“ übernahm FJR etliche Abschnitte aus seinen noch unveröffentlichten „Tagebüchern“. Den Krieg überlebte er in Berlin, sein Elternhaus wurde halb zerbombt, über das Frühjahr 1946 schreibt er: „Tomaten baue ich im Garten an. Jeder Fußbreit Boden ist in Berlin in Gartenland umgewandelt worden.“ Über die Arbeit im Verlag „Volk und Welt“ heißt es dann, dass die DDR-Gesellschaft „einen anderen Arbeitsbegriff hat als jede kapitalistische. Nicht nur existierte das Wort ‚Job‘ nicht – es existierte auch der Begriff nicht.“ Christa Wolf zitierend – stattdessen: „Arbeit als soziale Kategorie, als Mittel, die Einzelnen mit der Gesellschaft zu verbinden.“ Im Westen verstand Raddatz bei Rowohlt mit seinen „Abende und Gästen“ langsam, dass „all die Dönhoffs und Liebermanns und Gaus’ens nicht zum ‚privaten‘ Herrn Raddatz gekommen“ sind, dass er „wieder die falsche Idee, Figur und Firma könnten identisch sein,“ hatte.

FJR erinnert daran: 1998 hielt Martin Walser dem Leutnant der deutschen Wehrmacht Augstein in einem Interview entgegen: „Ich wäre nicht Leutnant geworden, und wenn der Krieg 1000 Jahre gedauert hätte. Du, Rudolf, so wie du bist, wärst in den 1000 Jahren General geworden.“ Bei Augsteins Verhaftung wegen Landesverrat 1962 protestierte die „Gruppe 47“ mit einer Resolution, in die FJR den „anstößig-umstrittenen Satz von der ‚Pflicht zum Landesverrat‘ eingebaut“ haben will. „Augstein lebte zu der Zeit in jenem von Lady Jane ausgepolsterten Liebesnest; die damals noch mit ihm verheiratete Katharina Augstein hat mir höchst lebendig die peinliche Situation geschildert, als die Herren [von der Polizei] nächtens in seiner von Max Schmeling gekauften Villa am Hamburger Maienweg auftauchten und sie Auskunft geben mußte, wo und mit wem ihr Mann zu finden sei; nämlich mit seiner späteren dritten Frau Maria Carlsson.“

Nach der „Spiegel-Affäre“ wurde „aus dem politischen Seismographen des Landes ein mehr zänkischer als witziger Neureich mit Cadillac. ‚Es ist das Geld, das mich verdorben hat‘, offenbarte er mir einmal in seinem Privatflugzeug.“ Spätestens 1968 sei Augstein „eingemeindet und akzeptiert worden, weil er aus einem politischen Magazin eine Illustrierte gemacht hat.“

(Augsteins Verlagsdirektor Hans-Detlev Becker sprach einmal von dem „Quatsch, der zwischen die Anzeigen muß“.)

Der stellvertretende Spiegel-Chefredakteur berichtete FJR später über die „inzwischen unselige Rolle Augsteins im Spiegel, wo man froh ist, wenn er nicht erscheint, weil er die Sitzungen mit übelsten Kasino-Macho-Witzen ‚belästigt‘. Er gestattete seinen, wie er sie nannte, ‚Presse-Bengeln‘, all das zu höhnen, bloßzustellen und zu denunzieren, was an ihm selber zu schildern gewesen wäre: die zu luxuriöse Inneneinrichtung der Wohnung eines Schriftstellers; die Luxusautos eines Millionärs, die Besitzungen eines konkurrierenden Verlegers an den Plätzen der Schönen und Reichen dieser Welt.“ Es blieb jedoch in „Verschwiegenheit gehüĺlt, dass Augstein durchaus einer Favoritin schon mal einen Maserati schenkte; dass er von teuren Dekorateuren ausgestattete Residenzen auf Sylt, in St.Tropez oder an der Elbchaussee besaß, wo in seinen jüngeren Jahren Partys gefeiert wurden, bei denen man den Kaviar mit Suppenkellen aus Fässern schöpfte…Er hat überall ein Haus, wo Springer zwei hat.“ (**)

Zum Datum „Dezember 1957“ fällt FJR ein, wie sehr er als Cheflektor im Verlag „Volk und Welt“ vor seiner Republikflucht 1958 gelitten hat – unter der DDR-Kulturpolitik. „Selbst ein so kaputter Bonze wie Johannes R. Becher [damals Präsident des DDR-Kulturbunds], der sich mit dem in Westberlin zugelassenen Zweitwagen die Strichjungen vom Savignyplatz und das Morphium holte, hat ja gelitten – Nachlass-Gedichte und Notizen beweisen das…Im November 1958 meldete sich die Stasi bei mir im Verlag an…Ich kann das alles nicht mehr – dies ist nicht die Welt, für die ich leben und arbeiten wollte…“ FJR zitiert den sowjetischen Dichter Majakowski, „der schrieb kurz vor seinem Tod: ‚Ein Geschlecht animalischer Zwerge ist aufgekommen, das vom unaufhaltsamen Wunsch nach Komfort und persönlichem Wohlergehen erfüllt ist‘.“ Von Westberlin aus schrieb er einem Verlagskollegen: „Glaubwürdigkeit, Recht auf Opfer, auf Hingabe – das hat eure Partei verspielt.“

Er meint sich zu erinnern, dass im Westen, als er dort ankam, die National-Hymne „Capri-Fischer“ hieß, „die erste Strophe wurde gerne leicht verändert gesungen: ‚Wenn bei Capri die Rote Flotte im Meer versinkt‘.“

Mary Tucholsky schrieb er 1971, dass gerade sie doch wissen müsse, „dass all das Getue mit den Hilton-Hotels und dem Champagner eine Spielart ist, sogar eine Mimikry; so, wie meine extreme Schnelligkeit doch nichts anderes ist als nahezu eine Rattenangewohnheit.“ Sie schrieb dem gerade 40 gewordenen zurück, dass er eine Art „Manneskrise“ habe, „nun heißt es ‚erwachsen‘ sein.“

.

Westdeutsches Schäfer-Denkmal

.

Als der berühmte Tänzer Rudolf Nurejew 1993 starb, erinnerte FJR sich, dass er ihn 30 Jahre zuvor in einer Amsterdamer Schwulenbar kennen gelernt hatte. Auf die Frage, wo er her sei, hatte Nurejew geantwortet: aus Russland. FJR glaubte ihm nicht, ging jedoch mit ihm ins Hotel „Amsterdam“, wo Nurejew eine „Luxus-Suite vollgestopft mit Orchideenkörben“ hatte und ihm „teuersten Campagner“ anbot. Sie hatten dann „Sex pur“ und angeblich dämmerte es FJR erst am Morgen, mit wem er es zu tun hatte, als Nurejew ihn beim Abschied zu einer Ballettvorstellung ins Theater , wo er „Giselle“ tanzte, einlud. Nurejew war damals mindestens so berühmt wie Elvis Presley, aber im Gegensatz zu dem populären US-Sänger ein Liebling des internationalen Jet-Sets. Immer wieder berichteten die Zeitungen über das wilde Sex- und Tanz-Leben des „Russen“.

Die westdeutschen Gazetten „hofberichterstatteten“ jedoch laut FJR zu der Zeit besonders gerne, „dass ein Herr Onassis die Damen auf seiner Yacht bevorzugt mit Cocktails bewirtete, wenn sie auf Barhockern Platz genommen hatten, die mit der Vorhaut von Walpenissen bezogen waren.“

FJR wurde im Westen zunächst Lektor im Kindler-Verlag, gab dann aber nebenbei noch die Werke von Tucholsky im Rowohlt-Verlag heraus, wo er als nächstes eingestellt wurde – von Heinrich Maria Ledig-Rowohlt. Dessen „ledige Mutter war eine ‚Frau Ledig‘; von Ernst Rowohlt, Hauptmann der Wehrmacht in Griechenland und 1942 an der Kaukasusfront, wurde er als Sohn erst 1945 ‚anerkannt‘, als es um alliierte Verlagslizenzen ging und die Legende von der Emigration des Vaters zernebelte. Bis dahin war er Herr Ledig.“

Als Ernst Rowohlt einmal Mary Tucholsky in Rottach besuchte, hatte er einen etwa 14jährigen Knaben bei sich – „Sohn Harry, Ledigs Halbbruder. Ernst Rowohlt bot FJR an, Sekretär bei ihm zu werden. Das lehnte FJR aber ab. Rowohlt wurde darüber derart wütend, dass er sein Gebiss in in die Weißach spie. Jung-Harry musste in den eisigen Bach springen und das Gebiss herausfischen.“ FJR wurde dann „Ledigs Mann…Rowohlt war für mich die DDR-Jahre hindurch eine unerreichbare Oase gewesen.“

Über die ersten Treffen der „Gruppe 47“ weiß FJR zu berichten: „Anfangs waren Verleger nicht gebeten. Das oft reproduzierte Photo, auf dem Ernst Rowohlt 1951 in Niendorf als Spende der Firma Osram eine Kiste Glühbirnen übergibt, ist nach der Tagung aufgenommen.“

.

Nordfriesisches Fischerfrau-Denkmal „Stine“

.

Wenig später erinnert sich FJR an Augstein, der 2002 auf dem selben Friedhof, in Keitum, beerdigt wurde, wo er, FJR, sich „bereits vor Jahrzehnten“ ein Grab reserviert hatte – „welch makabre Pointe unserer Beziehung“. Bei der Trauerfeier für Augstein in der Hamburger Hauptkirche meldete sich ungebeten dessen Tochter Franziska zu Wort. „Sie brachte sein Leben auf einen Nenner: ein Mann ohne Moral, aber mit Maßstäben, sei er gewesen.“ Diese „Formel“ ist laut FJR von „abgründiger Dialektik – was sind Maßstäbe ohne Moral? Woher bezieht da einer seine Maßstäbe?“

1995 besuchte FJR das „Staatsbegräbnis“ für den „Zeit“-Verleger Gerd Bucerius. Die Sargträger trugen einen Degen. „Wie viele Milliarden da wohl versammelt waren?“ fragte FJR sich. „Er hat Die Zeit gemacht,“ hieß es in den Reden – „gemacht haben Die Zeit die Schreiber und Redakteure, denen er, als einziger namhafter deutscher Verleger, jegliche Altersversorgung verweigert hat; bei einem Privatvermögen von 1,5 Milliarden D-Mark.“ Zudem hat er auch so manche „Leiche im Keller“. Den Nachruf der „Zeit“-Chefredakteurin Gräfin Dönhoff findet FJR desungeachtet „geradezu perfide gleichgültig“, dass Bucerius ihrer Meinung nach „Juden versteckt“ habe, bestreitet er mit Nichtwissen.

Er nennt die ostpreußische Gräfin „Lady Macbeth“, und Augstein „fast eine Lear-Gestalt“, Gisela Stelly-Augstein schreibt ein Macbethsches Esodrama auf Sylt… Dieser Hamburger, ein zumeist aus WK-Zwo-Offizieren herausgemendelter Nachkriegs-Geldadel, sieht seine Intrigen anscheinend in Shakespeares Werken wiedergespiegelt. Wenn es in London regnet, spannen die Hamburger ihren Schirm auf, sagt man ja auch. Was FJR betrifft, er meint: „Nie je habe ich mich an Berühmtheiten ‚rangemacht‘“ – es war eher umgekehrt, was er mit einigen Prominenz-Beispielen belegen kann. Dazu zitiert er die Rede von Rowohlt-Chef Michael Naumann zu seinem 60. Geburtstag, die damit beginnt, dass FJR nie „zum falschen Frieden verleitet oder korrumpiert“ worden sei. Der Schriftsteller Uwe Johnson, mit dem er befreundet war, hatte ihn allerdings 1978 brieflich der „undelikaten Gerüchtemacherei“ und der „unmanierlichen Klatschsucht“ bezichtigt. Desungeachtet schrieb FJR 1984 als Zeit-Feuilletonchef den Nachruf auf Johnson. Der „stern“-Reporter Tilman Jens, Sohn des Schriftstellers Walter Jens, „denunzierte“ daraufhin FJRs Nachrufs als den eines „Indiscretins“, brach dann aber selbst, noch indiskreter, in das Londoner Haus des toten Dichters ein, entwendete seine Unterlagen und publizierte sie, woraufhin die „stern“-Chefredaktion ihm fristlos kündigte.

.

Lamarck-Denkmal

.

Über seine „Erinnerungen“ schreibt FJR in den „Unruhestifter. Erinnerungen“: „Wiewohl das ganze Buch Elemente der Entblößung in sich birgt, scheint es mir auf schwer erklärbare Weise indiskret, mich mit meinen eigenen Büchern zu beschäftigen.“ Er tut es aber dann doch – besteht dabei jedoch, mit Verweis auf Jean-Jacques Rousseau, auf die „so einleuchtende Unterscheidung zwischen Eigenliebe und Selbstliebe.“

Der Literaturwissenschaftler Hans Mayer, der 1963 in den Westen ging, habilitierte FJR an der Universität Hannover mit dem Thema DDR-Literatur. „Hans Mayer lebte noch, als Christa Wolf die Geschichte von einem Schriftstellertreffen erzählte, bei dem Walter Ulbricht im neuen Staatsratsgebäude von den anwesenden Autoren einen ‚sozialistischen Faust‘ forderte und sich den Zwischenruf von Anna Seghers zuzog: „Aber was machen wir denn beim Faust mit Mephisto?‘ Ulbrichts Antwort hätte der anekdotenvernarrte Hans Mayer erfinden können: ‚Nun Genossin Anna, die Frage Mephisto werden wir auch noch lösen‘.“

Als Mary Tucholsky im Sterben liegt, erinnert FJR sich an „Ernst Rowohlts eifersüchtige Frau Maria, die ihm im Garten bei Mary Tucholsky in die Glatze biss, weil sie zwischen den beiden ‚etwas‘ befürchtete. Oder der wahnsinnige Ernst Busch, der mit seiner grässlichen dritten (?) Frau den ganzen Tag im Garten sich zankte, Westgeld laut zählte und abends mit voller Brust ‚Bürgerliche Wohltätigkeit‘ sang, die Haushälterin ‚durfte‘ auf einem Schemel – ‚Irene, du darfst reinkommen, aber verhalt dich ruhig‘ – dabeisitzen, während Mary Tucholsky und ich in den schönen alten Sesseln lagen, die ich nun besitze.“

1991 in Paris „Max-Ernst-Empfang von [Kulturminister] Jack Lang, wo sich bei Champagner und (einigen) schönen Bildern ‚tout Paris‘ traf – in dem ich schwamm wie ein Fisch im Wasser.“

Als es ihm schlecht geht, „spielt“ FJR „Thomas Mann, mit allerlei Zeremoniositäten und spinösen Ritualen, auch mit der eisernen Disziplin (jeden Morgen schwimmen gehen) – aber heraus kommt nur Mist. Da entstand immerhin ein Werk, das wohl dauern wird. Hier bei mir/von mir entstehen Mückenschisse.“

Er liest anscheinend am Liebsten Autobiographien von interessanten Autoren, interviewt ständig welche und schreibt auch laufend Biographien über berühmte Autoren. Am Schluß hat er noch Pläne für drei weitere, aber keine Energie mehr. Bei Cocteau und Kleist streicht er die Stellen an, „in denen ich mich charakterisiert finde. Bei Cocteau z.B. seinen Seufzer, wie bekannt er und wie unbekannt sein Werk sei.“

Auf Sylt liest FJR die „Verdruss- und Sinnlosigkeitstheorie“ von Fernando Pessoa – „keine ‚gute‘ Lektüre für mich“, er zitiert ihn dennoch mit einer längeren Passage, sie endet mit den Worten: „Der Herbst…die vorweggenommene Erschöpfung aller Gebärden, die vorweggenommene Enttäuschung aller Träume.“

.

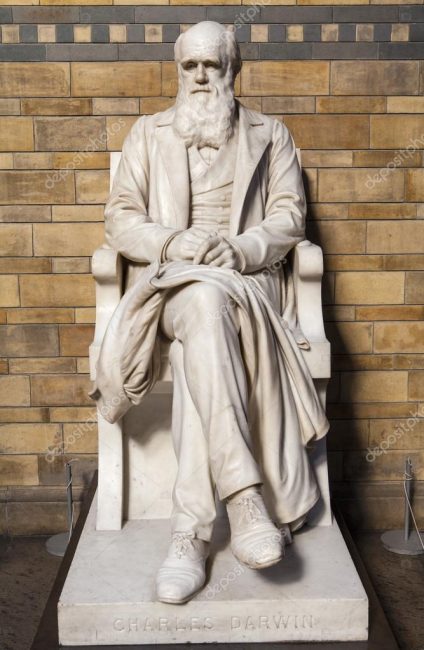

Darwin-Denkmal

.

FJR: Tagebücher Band 2 – 2002-2012, Reinbek 2014

.

Im März 2002 bemängelt FJR Rudolf Augsteins „hingeschluderten Nachruf auf die Dönhoff“. Im April die „Verlogenheit“ der „Zeit“, die ihre Redakteurin Petra Kipphoff mit einem Gala-Dinner im Vierjahreszeiten verabschiedete, aber ihn nicht auf die „Wunsch-Gästeliste“ setzte. Andererseits begrüßte ihn Leon de Winter als Preisträger nach der Verleihung des „Welt“-Literaturpreises und schleppte ihn mit – „dies sei der schönste Teil des Abends für ihn – an den Tisch, an den ich nicht gehörte, reserviert für die ‚feinen Leute‘.“

Dass sich nach dem Tod von Rudolf Augstein hinter den ganzen Hamburger Shakespeare-Dramen ein „Balzac-Roman abspielt“, wissen laut dem frankophilen FJR „die wenigsten“: „So bekommen die Kinder NICHT – wie Günter Gaus meinte, den ich im Zug von Berlin [wo FJR u.a. mit „Madame Springer“ speiste] nach Hamburg traf – jeder 25 Millionen, sondern ein Trinkgeld (ich bekäme allerdings gern so ein Trinkgeld) von je 500.000 Euro. Dazu GEMEINSAM die Häuser auf Sylt und in Saint-Tropez. Gemeinsam heißt, dass es um die nur Zank und Streit geben kann. Und gemeinsam den auf 24 Prozent gesenkten Anteil am SPIEGEL. In dem Falle heißt gemeinsam, sie dürfen diese Anteile frühestens 30 Jahre nach dem Tod von Papa veräußern (da sind sie selber ca. 60), und dann auch nur EINSTIMMIG – vier dann alte Menschen müssen sich also einig sein, was erfahrungsgemäß keine ZWEI sind. Der böse alte Giftzwerg noch im Tode.“

Am Ostersonntag 2003 „besucht“ FJR das Grab von Rudolf Augstein in Keitum, „unweit dem meinen: Es ist kein Grab, sondern eine schlecht geharkte Sandstelle, als hätte man eine Katze verscharrt. Vor dem Stein mit seinem Namen eine verpißte Primel…Da sind nun alle diese Söhne, Halbsöhne, Töchter, Halbtöchter, Witwen, geschiedene Damen, die in ihrem von ihm bezahlten Villen wohnen. Die Jahrzehntelang die von ihm gekauften Nerze und Dior-Roben trugen, Limousinen und Cabriolets fuhren resp. noch fahren, die er ihnen bezahlte. Und keiner/keine von all denen fühlt sich bemüßigt, fühlt sich ‚aufgerufen‘…Absurd, wenn ich mir vorstelle, wie ich das Grab Tucholskys pflege, auch das Grab von Mary Tucholsky in Rottach – es ist die schiere Ungehörigkeit, was sich die Familie da leistet.“

Wenig später vermißt er den lebenden Augstein, aber auch all die anderen in Keitum/Kampen, [Werner] Höfer z.B.: „Weg, alles weg – ich kenne hier außer meinem Masseur und der Wirtin von ‚Fisch-Fiete‘ überhaupt niemanden mehr, schlurfe als komischer Alter, halb respektiert und halb belächelt, durchs Dorf.“

Anfang Mai notiert er: „‘Die Welt ist keinem dankbar, der sich zum eigenen Schaden entblößt‘. So Alfred Kerr in seiner nachgelassenen Erzählung ‚Der Dichter und die Meerschweinchen‘.“

Im September muß FJR jedoch „zugeben: Es ist ein behagliches Leben geworden mit Hammelkeule oder Entenbraten und Bordeaux. NOCH sogar bezahlten Rechnungen; aber DAS, was ich immer unter Leben verstand, nämlich produzieren, der Welt etwas hinzufügen, das scheint vorbei. Übrig geblieben ist ein alter Nörgler, der voller Abscheu den eigenen Körper mit seinen widerlichen Flecken besieht.“

Zunächst benörgelt er eine Eloge des Literarturarchivs Marbach über Joseph Breitbach, in der behauptet wird, dass er dem „Schriftsteller Raddatz viele Türen in Paris geöffnet habe, aber als wir uns kannten, WAR ich gar kein Schriftsteller, sondern Rowohlt-Chef, dem er keine Türen zu gar nix öfnen mußte und konnte.“ Und dann wird in der Lobrede Breitbachs „Reichtum“ bewundert, aber nicht gesagt, woher Breitbach es hatte: geerbt nämlich von seinem „Lover Schlumberger (damals einer der Reichen Europas) – was ja keine Schande ist.“ Außerdem war es FJR, „der ihm die LETZTE Tür öffnete, recte: die Rede an seinem Grab in München hielt: kein Wort davon. Doch derlei wird gedruckt, rezipiert…“

.

Mitschurin-Denkmal

.

Nachdem FJR in München einen „elegant-verlogenen Abend“ mit dem Kommunisten Eric Hobsbawm moderiert hat, von dem der Hanser-Verlag gerade ein Buch veröffentlichte, sitzt FJR noch mit Habermas, Enzensberger, Michael Krüger und der „mich siezenden Franziska Augstein“ zusammen: „Enzensberger, mit Habermas eigentlich verfeindet“, ist nun mit diesem „vereint im schlecht verhohlenden Hohn auf die Dame Unseld [geb. Ulla Berkewicz, die gerade den Suhrkamp-Verlag quasi geerbt hatte], was sich zum einen öffentlich ja nicht gehört, zum anderen keinen von beiden auch nur erwägen läßt, den Verlag zu wechseln…Enzenberger verriet sein Lebensgesetz: ‚Beißen ohne Anteilnahme‘.“ Während FJR mit Franziska Augstein höflich konversierte, mußte er an ein kürzliches „Telefonat mit Gisela Augstein denken: dass ALLE Augstein-Kinder, miteinander verfeindet, nun in erbitterten Geld-Fehden liegen und sie, die geschiedene Gisela, zwar ‚unumstößliche‘ Verträge habe (die offenbar IHR Geld betreffen), aber in Unsicherheit lebe, wer diese Verträge denn erfüllen werde: die ominöse (noch gar nicht errichtete) Stiftung, die Erben (= Kinder), der SPIEGEL. Der Verleger Michael Krüger meinte zu FJR über Hobsbawm: „Leider etwas dumm, der Gute – und das Buch leider schlecht. Ach, was man so alles verlegt…“

Dann „großes Fest“ bei Gisela Augstein, „der ganze Abend ein Lemurentanz“. Zwar wird er gelobt und umarmt, findet aber alles fad, besonders unangenehm wird es, als der „kleine, aber wichtige und wichtigtuerische Spiegel-Chef Aust“ hinzutritt – und sich alle ihm sofort zuwenden. „Floh um 23 Uhr nach Ayurweda-Häppchen bei der Androhung, nun gebe es Musik und Tanz.“

„Nach einer Aufnahme für / bei SPIEGEL-TV“, während der er in einem Nebensatz den Namen Augstein erwähnte, sagte ihm der Redakteur, dass er den nicht nennen dürfe, der Nebensatz wurde dann „auch prompt in der Sendung rausgeschnitten“.

Im März 2004 ist FJR mit dem „abermaligen Ordnen“ seines Archivs beschäftigt – „eine ungesunde Tätigkeit, weil im Vordergrund die (unbeantwortbare) Frage steht: Ist es nicht unglaubliche Selbstüberschätzung, das alles aufzuheben? Schluchzbriefe von betrügerischen Lovern…“ Er kann mit niemandem darüber reden: „Selbst Kersten, immerhin Nachlaßverwalter und ERBE meines Urheberrechts, zeigte, wenn auch wohlerzogen/ verhüllt, neulich beim Abendessen ein ‚Bitte lassen Sie mich mit derlei in Ruhe. Ich weiß es auch nicht – als ich ihn z.B. fragte, ob er nicht eine Idee habe, was ich mit den ca. 200 Widmungsexemplaren fast der gesamten europäischen Moderne (USA incl.) machen solle.

Ende März 2004 besucht er in Berlin einen „(etwas übertriebenen) Empfang für die neue Zeitschrift ‚Cicero‘.“ Über den Schweizer Verleger, „den schwerreichen Ringier“, urteilt er: Zwar Besitzer einer „fabel-umwobenen Sammlung“, aber „ungeistig-kultiviert, wenn es das gibt“: die Namen Aragon und Benn sagen ihm nichts.

Anschließend widmet FJR sich auf Sylt wieder seinem Archiv: „Parallel las ich den Briefband Bucerius-Dönhoff, in dem ich als der ‚schneidende Intellektuelle‘ vorkomme, ‚scharf wie ein Laser‘, schreibt Bucerius einmal. War ich das?“ Trotz seines Lobs: „Ein Herr war das nicht – und sie, in gewisser Weise, auch keine Dame: Sie ließ sich ja wie ein gehobenes Dienstmädchen aushalten,“ feilschte „wie eine Tippse“ um „geringste ‚Gehaltserhöhungen‘ und nahm enorme Geldgeschenke mit unterwürfigem Dank an (statt wie eine ‚Gräfin‘ derlei zurückzuweisen)“. Zumal sie „sehr wohl ein festes (SEHR hohes) Gehalt bezog…Augstein, der beider Abwehr seiner Person gespürt haben muß, benahm sich wie ein Reeperbahn-Rolex-Zuhälter und wollte der Dönhoff partout einen Porsche (in Schleifen vors Haus gestellt!) schenken, was sie, diesmal dann doch, ablehnte.“

(Als FJR später eine Rudolf-Augstein-Biographie rezensierte und dabei diese Geschichte erzählte, antwortete ihm 2004 in der „Welt“ eine empörte Anna Augstein mit einem langen Verteidigung ihres aller Ehren werten Mannes. Die Augstein-Witwe, Vorstandsvorsitzende der Augstein-Stiftung, schrieb: „Der Porsche für Gräfin Dönhoff – nix Reeperbahn-Niveau – hatte durchaus eine amüsante Vorgeschichte und wurde, wenn auch zurückgegeben, von ihr mit Schmunzeln zur Kenntnis genommen. Wo ist Ihre Menschenkenntnis?“)

FJR hatte andere Probleme als sich mit solchen Witweneinwänden auseinanderzusetzen, am 13 Juni 2004 heißt es: „Nun habe ich alles bis zur Lächerlichkeit ‚vorbereitet‘, Grab gekauft, Testament gemacht, Schenkung wie Transport der Unterlagen ins Schiller-Museum Marbach festgelegt – und bin INNERLICH trotzdem nicht vorbereitet…Niemand bringt einem das Sterben bei…Ich genieße das 1. Mal in meinem Leben Sylt NICHT.“

(2006 veröffentlichte er jedoch eine Eloge „Mein Sylt“, 2010 auch noch „Nizza – mon amour“, und 2015 erschien einen Tag nach seinem Tod ein Band mit Hamburg/Reinbeker Erinnerungen „Jahre mit Ledig“. „Das ist mein letztes Buch,“ sagte er noch.)

.

Mongolisches Nomaden-Denkmal

.

Im August 2004 führte FJR erst einmal am Telefon zum wiederholten Male „ein sinnloses Gespräch“ mit Walter Kempowski: „Wenn ich doch lernte, dass niemand an niemandem interessiert ist.“ Dann erinnert er sich, dass Rudolf Augstein doch zum „Zuhälter-Niveau“ neigte: „Gab es z.B. eine ‚Versöhnung‘ mit der schönen Maria, geschieden zwar und geknebelt durch zig Geld-Verträge, gab es also eine der eher zahlreichen ‚Wiederannäherungen‘, dann sah das so aus“: Man bestellte Logenplätze für eine Theaterpremiere…Dann mußte der Chauffeur so lange um das Theater kreisen, bis der Cadillac genau vor dem Haupteingang des Theaters halten konnte und das holde Paar zum Staunen der Menschheit diesem Zuhälterauto gemeinsam entstieg.“ Nach Ende der Premiere noch mal das selbe Theater.

Ein Telefongespräch mit Ute Grass, die operiert worden war, erinnert FJR an eine „Konrad-Henkel-Geschichte: Als der zu Hause gepflegt werden mußte und seine Frau Gabriele Henkel nicht wußte, was sie machen sollte, besorgte FJR ihr eine Ärztin, die den Schwerkranken wochenlang pflegte. FJR bekam zum Dank „6 Flaschen deutschen Sekt“. Gerade ist Gabriele Henkel über ein Kapitel über sie – „DIE MONDÄNE“ – in seinen „Memoiren“ verärgert, was er ja verstehen kann, aber dass sie „aller Welt erzählt, ihr Mann Konrad habe sie stets vor ‚diesem Raddatz‘ gewarnt…“ Dabei besprach Konrad Henkel mit FJR sogar „die jährliche Summe, die er ihr ausgesetzt habe für den Tag X…“

„Ich bin das alles so leid.“ Aber die „Dönhoff-Stories“ findet er interessant, wenn auch auf „traurige Weise (‚Wenn ich die Wahrheit über den 20 Juli auspacken würde‘ – also genau meinen Soupcon bestätigend) als auch was ihre Satrapen betrifft. Es muß ZU schön sein zu erben – UND deswegen Anwälte zu beschäftigen. So sieht es in Hamburg an der Elbchaussee aus…“

Eine Woche später notiert er: „Nun sitze ich in Antje Landshoffs schön gelegenem Hofgut-Missen-Haus – großartige Bibliothek, aber kein Wasserglas im Zimmer, mehrere Bäder, aber kein Klopapier…“

Über einen Artikel von Manfred Bissinger über Rudolf Augstein, in dem der Hamburger Journalist meint, „er habe nicht nur den SPIEGEL ‚zu einem Leuchtturm hochgeschrieben‘, sondern er habe ‚bis zuletzt‘ ganz großartige Artikel geschrieben. Kein Wort wahr.“

Ähnlich äußerte sich Harry Rowohlt 1992 in seiner „Zeit“-Kolumne „Pooh’s Corner“, nachdem sein Halbbruder Heinrich Maria Ledig-Rowohlt gestorben war: „Im ‚Spiegel steht ein lauter Nachruf auf ihn von Siegfried Unseld. ‚Wir wurden‘, schreibt Unseld, ‚Freunde‘. Hier irrt Unseld.“

FJR erinnert sich an so manchen Anruf des „Trunkenbold“ Augstein, der sich bei ihm z.B. primanerhaft erkundigte, „ob ich meinte, er könne ‚mit meiner jetzigen Dame‘ zu einem Abendessen bei Gabriele Henkel zusagen, da er doch ‚mit der nicht verheiratet‘ sei.“

Über seinen Freund, den reichen Maler Paul Wunderlich, der im Sommer 2007 nach Eberswalde fährt, „um dort ein Paul-Wunderlich-Haus zu eröffnen; sicherlich schön und durch einen Erbfall gewiß mit schönen Objekten bestückt – aber Eberswalde ist nicht NY oder Paris und ein bißchen weiter weg als das Hamburger Museum, in dem meine Ausstellung stattfand, die ich extra mit SEINEM FJR-Porträt am Eingang geschmückt hatte.“

Am 14.Oktober: Anruf von Eva Rühmkorf, die ihm von Peter Rühmkorfs Elend erzählt. „Als ich unverblümt nach Pinkeln-Können mit der künstlichen Blase und nach seinem Pimmel fragte (‚Du weißt ja, wie wichtig das Ding für uns Männer ist‘), erzählte sie, sie habe wegen genau dieser seiner Angst einen Handspiegel gekauft, den vor seinen Schwanz gelegt – den Schwanz, mit dem er sie 1000fach betrog – und gesagt: ‚Nu sieh doch mal, alles prima und sehr appetitlich‘.“

Am darauffolgenden Tag „leicht rätselhaftes Fest bei Gisela Augstein, noch immer eine schöne Frau: Es ging um das Thema ‚Slow Food‘, was offenbar jetzt ‚in‘ ist: Reiche Leute belehren sich gegenseitig, welcher Fisch, welcher Kohlkopf und welches Steak am besten (= teuersten) ist. Mit dabei der „ZEIT-Chefredakteur, der Spiegel-Kulturchef, Peter Zadek und Inge Feltrinelli plus ca. 20 andere Gäste auf Blech-Klappstühlen und sahen sich an, wie man Nudeln macht.“

FJR zieht sich mehr und mehr zurück. Ostermontag notiert er: „Ich ‚empfange‘ nicht – und klage, dass keiner sich meldet.“

.

Norddeutsches Schweinehirten-Denkmal

.

Am 26. April erfuhr er von Gisela, Augsteins 4. Frau und Mutter seines Sohnes Julian, dass Rudolf Augstein in den letzten drei Lebensjahren bereits dement gewesen wäre. Sie habe ihn mit ihrem Lebensgefährten, einem Herzarzt, aus dem Leber-Koma geholt und ihn dann entsprechend gepflegt. „Die Dame, die der Demenzkranke im Halb-Lull dann noch heiratete – also seine 5. Ehefrau und jetzige Witwe – sei nicht anwesend gewesen. Noch während er lebte, habe der ‚Erbstreit‘ begonnen; der Sohn, dessen ‚Sohnhaftigkeit‘ Augstein nicht ganz sicher war – ‚Aber Maria hat es mir schwarz auf weiß bewiesen, dass er von mir ist‘; wie das nun wieder? Schwarz auf weiß? Per Hausmitteilung? DNA wäre überzeugender gewesen…begannen fürchterliche Kräche wegen des Testaments, wegen des inzwischen berühmten 1%, das den Erb-Kindern am SPIEGEL-Mehrheitseigentum fehlt. Der krank Geschwächte wand sich unter dem Vorwurf, seine Kinder ans Hungertuch zu bringen, meinte nur einmal, ‚beiseite‘, wie man das auf der Bühne nennt: ‚Vielleicht bist du ja gar nicht mein Sohn‘ – denn inzwischen wußte quasi ganz Hamburg, auch ICH (nämlich wörtlich von der ‚Schwarz-auf-weiß-Maria informiert), dass Martin Walser der wahre Vater sei — woraufhin der ‚wahre Jakob‘ den sterbenden Vater anschrie, wenn er sich dafür nicht entschuldige, setze er nie mehr einen Fuß über die Schwelle des Hauses.

‚Das hätte er mal besser wahr gemacht‘, meinte Gisela, der Nicht-Sohn-Sohn setzte aber doch seinen Fuß, man kämpfte erbittert, jeder gegen jeden, Schwester Franziska gegen ‚Bruder‘ Jakob, der gegen seine Mutter Maria, alle gemeinsam resp. zusammen gegen Gisela und die wieder alle gegen die Witwe in spe. Gisela: ‚Rudolf hat bis zuletzt eben doch geglaubt, dass der Sohn sein Sohn sei – wie hätte er ihn sonst zum Sprecher der Erbengemeinschaft bestimmt?‘“

Das Museum für Kunst und Gewerbe will FJRs gesammelten Kunstwerke nun doch nicht: „Also verkaufe ich Stück für Stück – und den riesigen Marmor AUCH.“

„Ja, ja, ich habe mich sehr verwöhnt, kein Aschenbecher in meinem Haus und keine Lampe, der / die nicht signiert ist…“

Einige Tage später ist Gisela Augstein („mit ihrem Arzt-Gefährten“) bei FJR zum Abendessen, „noch immer schön, intelligent, nicht bösartig – und nach wie vor offensichtlich mental an Augstein gekettet. ‚Ich bin nicht weggegangen, ich habe mich nur scheiden lassen‘, antwortet sie mit weiblicher Logik.“

Am 19 Februar 2012 zu der „Christian-Kracht-Affäre (die Schlacht tobt bis ins TV weiter…): Ausgerechnet Jakob Augstein, der diesen Namen ja nur wie eine Tarnkappe trägt, greift einen ‚Spiegel‘-Kollegen in einer Online-Kolumne an – als Literaturkenner, gar -kritiker ist der junge Mann eigentlich bislang nicht hervorgetreten.“

Am 15.Juli schreibt FJR: „Jakob Augstein, der kein Augstein ist, wollte vor gar nicht langer Zeit eine Kulturzeitschrift ins Leben rufen, deren Nullnummer er seinem Freund vorstellte. Der Plan zerschlug sich, der Freund kritisierte die Zeitschrift heftig. Jakob sagte zu dem Zerknirschten: ‚Du hast bestimmt recht mit allem, aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern.‘ Und daraufhin zu Fest [dem FAZ-Herausgeber]: ‚Ja, das ist eben der gewisse Unterschied‘. Und Fest: Was das denn sei, dieser gewisse Unterschied. Antwort: ‚20 Millionen auf dem Konto‘. (Kann es wirklich sein, dass er so reich ist?)“

Am 15.Oktober 2012 fragte sich FJR: „WIESO kaufe ich mir in Stress-Situationen meines Lebens stets – Mäntel? Als ich bei Rowohlt rausflog, kaufte ich mir einen (scheußlichen) weißen Flockenmantel bei einem schwulen Herrenausstatter; als das ‚Engagement‘ bei Augstein endete, kaufte ich mir einen Kamelhaar-Mantel; als ich bei der ZEIT rausflog, kaufte ich mir einen Cashmere-Mantel; gestern kaufte ich mir einen frotteegefütterten seidenen Morgenmantel, weil ich überübermorgen zu einem Professor gehe, der mir eine notwendige Prostata-Operation erklären und empfehlen will.“

Am 7.Dezember 2012 kündet er das „Ende des Tagebuchs“ an – „auch, weil ich – zwar noch lebend – ja mehr und mehr zum Laffen werde.“ Im letzten Satz seiner „Erinnerungen“ faßt er zusammen, was aus ihm wurde: „Ein Weltenschlürfer des ungestillten Durstes. Torero und Stier zugleich.“ Der 2. Band seiner „Tagebücher“ endet mit: „Die Welt schweigt. Oder stirbt“ und „Finis Tagebuch“. Im Jahr darauf, 2015, begeht FJR in Pfäffikon Selbstmord.

.

Westfriesisches Kuh-Denkmal

.

Kuckuckskinder

.

Die Publizistin Simone Schmollack veröffentlichte 2008 eine Serie von Interviews: „Kuckuckskinder, Kuckuckseltern“ betitelt. Es geht dabei um Väter, die nicht wissen, dass ihr Samen an der Geburt ihres Kindes nicht beteiligt war (ihre Gene, wie man heute auch sagt), denen jedoch Zweifel ob ihrer Vaterschaft zusetzen und die deswegen auf einen „Gentest“ bestehen, der ihnen ihren Verdacht bestätigt, jedenfalls bei den Fällen, die Simone Schmollack in ihr Buch aufgenommen hat. Zu Wort kommen darin drei betroffene Väter, vier Mütter, drei Kinder und zwei Experten. Also alle Seiten quasi. Der Titel „Kuckuckskinder“ ist irreführend, weil Kuckucke weder ihren richtigen Vater noch ihre richtige Mutter kennen, allerhöchstens ihre Pflegeeltern. Bei den 10 Fällen der Autorin gibt es jedoch Unkenntnis über die Vaterschaft nur bei den Kindern und den Männern.

Das war ähnlich auch bei Jakob Augstein/Walser so – bis seine Mutter und er die wahre Vaterschaft einige Jahre nach dem Tod des falschen Vaters (Rudolf Augstein) in Zeitungen „enthüllten“. Ein Fall von Erbschleicherei? Simone Schmollack arbeitete kurze Zeit für Jakob Augstein als stellvertretende Chefredakteurin bei seiner Wochenzeitung „Freitag“, um Erbschleicherei geht es bei ihren „Kuckuckskindern, Kuckuckseltern“ jedoch nicht, höchstens, dass einige der Mütter das „Geheimnis“ um den wahren Vater ihrer Tochter bzw. ihres Sohnes zu wahren versuchen, um nicht plötzlich als geringverdienende Alleinerzieherin da zu stehen, falls der Mann sich scheiden läßt, wenn er von ihrem „Geheimnis“ weiß bzw. wenn der Gentest für ihn negativ ausfällt. In der Mehrzahl der Fälle von Simone Schmollack handelt es sich, so weit man das beurteilen kann, um relativ schlicht gestrickte Familien (die alles richtig machen wollen), einige leben zudem in einem Dorf, in dem ihnen das „Gerede“ der Leute zusetzt. Sie alle eint, dass sie am naturwissenschaftlichen Denken orientiert davon ausgehen, dass der Mann an der Zeugung mit einem winzigen „Spermium“ beteiligt ist, im Fachjargon: dass er seine „egoistischen Gene“ (mit eben diesem Spermium) weitergibt – vererbt.

Schon männliche Spatzen, Barsche und Löwen sollen ein starkes Interesse daran haben, wenn man den Naturwissenschaftlern der Anglosphäre glauben will, dass der Nachwuchs, den die Weibchen zur Welt bringen, auch wirklich von ihnen stammt – also dass deren Eier mit ihrem Spermium befruchtet wurden und nicht mit dem von einem fremden Männchen, weswegen sie gegebenenfalls sogar den Nachwuchs „ihrer“ Weibchen, der von einem anderen Männchen „abstammt“, töten.

All das sind westliche Hochkulturprobleme und -sichtweisen, in vielen „primitiven Völkern“ finden Männer wie Frauen es dagegen oft geradezu lächerlich, wenn Missionare und/oder Ethnologen behaupten, dass die Männer an der Zeugung von Kindern beteiligt sind. Die sogenannten Primitiven gehen eher davon aus, dass das Ejakulat, der Samen, bloß ein Sahnehäubchen auf dem im Bauch der Frau sich entwickelnden Kind ist. Für die westlichen Naturwissenschaftler ist damit glasklar, dass sie dümmer als die Spatzen, Barsche und Löwen sind, die angeblich sehr wohl wissen, dass ihre spermiumummantelten Gene mehr als nur ein Sahnehäubchen in der Gebärmutter sind.

.

Westdeutsches Denkmal für das Pferd „Donnerhall“

.

In einem Vortrag anläßlich der Verleihung des Sigmund-Freud-Kulturpreises führte die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun dazu aus, dass „anthropologische Forschungen immer wieder nachweisen, dass ein Verständnis, das Verwandtschaft mit Blutsverwandtschaft gleichsetzt, ein Spezifikum westlichen Denkens ist.“ Ihre Rede wurde 2014 in der Zeitschrift „Psyche“ veröffentlicht, dort heißt es, dass die „westliche Patrilinearität“ mit der Durchsetzung von „Schrift und Geld“ entstand: „Diese Techniken schufen den ‚Vater‘, der das Gesetz, staatliche Macht und ökonomische Potenz inkarnierte. Die Potenz dieses Vaters leitet sich nicht von den männlichen Genitalien ab, sondern verlieh diesen erst ihre Bedeutung…Es ist die Tinte, die das Blut und die Blutslinie hervorgebracht hat.“

Im Römischen Recht galten uneheliche Kinder als filius nullius (‚niemands Sohn‘). „Der adoptierte Sohn dagegen stand dem Vater verwandtschaftlich näher als sein leibliches Kind. Die Patrilinearität hatte von Anfang an mit Blutslinien wenig im Sinn.“ Christina von Braun zufolge geht die Mehrheit der Menschen auf der Welt nicht davon aus, dass sich Verwandtschaft durch Blutsbande konstituiert, d.h.: „Während in der westlichen Vorstellungswelt Konzeption und Geburt über die Verwandtschaftsverhältnisse bestimmen, spielen genitale Substanzen für die meisten Kulturen gar keine oder nur eine nachgeordnete Rolle.“ Nachdem die Biologie den biologischen Vaternachweis erbringen konnte, wurde klar, „dass die Patrilinearität von ganz anderen Interessen geleitet ist. [Die Kulturwissenschaftlerin] Bettina Bock v. Wülfingen hat dargestellt, wie sich im späten 19. Jahrhundert das Vokabular der biologischen Forschung immer mehr dem der Ökonomie anzupassen begann. Begriffe wie Erbe, Vererbung oder Anlage definierten einerseits Nachlässe und Depots in den Banken, wanderten ab 1850 aber auch aus dem juristisch-wirtschaftlichen in den biologischen Diskurs hinüber“ (so wie damals auch die zentralen Darwinschen Natur-Begriffe aus dem wirtschaftsliberalen Denken stammten).

Christina von Braun zitiert den Zoologen Rudolf Leuckart, der 1853 im „Handwörterbuch der Physiologie“ zum Stichwort „Zeugung“ schreibt, dass sich das „Material“, das aus dem neues Leben erwächst, einem elterlichen „Überschuss“ verdankt, der in neuem Leben „angelegt“ werden kann: „Es ist gewissermaßen Capital, das…für andere Zwecke bestimmt wird. Je günstiger sich…die Bilanz zwischen den Einnahmen und Ausgaben gestaltet,…desto schneller wird das zurückgelegte Capital in bestimmter Zeit anwachsen.“ Christina von Braun merkt dazu an: „Wohlgemerkt: Hier ist nicht von Zinsen, sondern von Kindern die Rede.“ Mit „Samenspenden“ und „Samenbanken“, die den Samen von Männern kaufen und gewinnbringend weiterverkaufen, ist dieses zoologische Denken keine „Analogie“ mehr. Als 1968 ein leiblicher Vater (der Samenspender) und der Vater, der das Kind bestellt und bezahlt hatte, wegen der Zahlung von Alimenten vor Gericht zogen, entschied der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten: „Ein Kind, das durch heterologe Insemination gezeugt wurde, hat keinen ‚natürlichen Vater‘ im üblichen Sinne.“ Der anonyme Spender kann nicht als ‚natürlicher Vater‘ zur Verantwortung gezogen werden. Da es diesen nicht gibt, „kann nur der juristische Vater in Betracht gezogen werden.“ Mit der Samenspende sind laut Christina von Braun „Geld und Samen zu austauschbaren Begriffen geworden.“

(Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass das lateinische Wort für Wort Zeugen/Erzeugen – „generieren“ – immer öfter auch umgangssprachlich gebraucht wird – ein Beispiel aus dem Internet: „Das Oktoberfest generiert in zwei Wochen eine Milliarde Euro Umsatz“. Zudem ist immer öfter von „Evolution“ die Rede, wenn menschliche „Geschichte“ gemeint ist. Die Biologie ist über die Atlantikbrücke hinweg zur Leitwissenschaft geworden. Die westdeutsche Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein Volhard hat beizeiten erkannt, dass auch „die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“ und die FAZ schreibt: „Der Butterpreis ist ein Maß für die Evolutionsstufe der Gesellschaft“. Der russische Zoologe Theodosius Dobzhansky würde dagegen einwänden: „Nichts in der Evolution ergibt einen Sinn außer im Licht der Biologie.“)

„Für den Handel mit Gebrauchtwagen gibt es mehr Regeln als für den mit Samen,“ meinte die Wirtschaftswissenschaftlerin Deborah Spar in der „New York Times“ 2011), was für Christina von Braun heißt, „dass die genealogische Kette sich schon längst verabschiedet hat…Durch die Reproduktionsmedizin wird Blutsverwandtschaft performativ hergestellt: Erst gab es eine geistige Genealogie, dann schuf diese ihre eigene Biologie.“ Aus der Tierzucht wanderte sie zu den Staatstheoretikern und Philosophen, die von der „alleinigen Zeugungsfähigkeit des männlichen Geschlechts“ über-zeugt waren. Christina von Braun zitiert dazu Oswald Spengler, der in seinem Bestseller „Der Untergang des Abendlandes“ (1918) postulierte: „Der Mann macht Geschichte, das Weib ist Geschichte.“

Während die Samenbanken nur „Material“ von den besten Männern anbieten, nimmt man als Leihmütter, die mit einer Eizellspende ein Kind austragen, meistens Frauen aus Entwicklungsländern, die das für wenig Geld tun. Als solch eine Frau „das Kind nach der Geburt nicht hergeben wollte (es war auch genetisch ihr Kind) entschied der Oberste Gerichtshof von Kalifornien: Die Frau, ‚die die Zeugung des Kindes arrangiert‘, also bezahlt hat, sei die ‚wahre Mutter‘.“ Für die Psychoanalytikerin Sylvie Faure-Pragier, die Christina von Braun zitiert, leitet sich die Identität eines erwünschten Kindes – „egal, ob dieses [z.B. von Homosexuellen] adoptiert wird oder mithilfe der Reproduktionsmedizin zur Welt kommt – vom Begehren der Eltern ab und nicht von der Verwendung der Keimzellen.“ Ein Kind kann heute nicht nur mehrere Väter haben, sondern auch „drei verschiedene Mütter (die genetische Mutter, die Leihmutter und die soziale Mutter).“

.

Holländisches Texelschaf-Denkmal

.

In den Hochkulturen des Westens geht es ums „Erben“, um „Erbschaft“, weil in den meisten Fallen noch die Männer etwas zum Vererben an sich gerafft haben. Und nur Kinder, deren Vaterschaft klar ist, kommen als Erben in Frage – keine Bastarde (Kuckuckskinder). Nun weiß man jedoch mindestens seit Freud, dass sich gerade die Söhne oder Töchter von Vätern, die etwas zu vererben haben (also nicht arm sind, um das Mindeste zu sagen) zu mehr oder weniger verwöhnt mißratenenen Gören entwickeln. Kinder, denen nichts geschenkt, d.h. denen der Wohlstand nicht in die Wiege gelegt wurde, sind dagegen tatkräftiger und eher in der Lage, ein Erbe zu mehren – so sie von irgendwelchen Reichen adoptiert werden – und zwar meist genau zu dem Zweck.

Aber das sind alles Probleme westlicher Hochkulturen – die sich in einen Gegensatz zum sogenannten „Wilden Denken“ stellen. In Wirklichkeit lassen sich diese meist kleinen Völker jedoch nicht so leicht von den naturwissenschaftlichen Weltbildern verwirren, weil sich die Vaterschaft bei ihnen auf der Ebene gar nicht stellt: Der wirkliche Vater ist der, der sich um ein Kind kümmert. Unterhalb oder über diese soziale Vaterschaft hinaus gibt es keinen männlichen Ein-fluß auf ein Kind. Es gibt jedoch ebenso viele Formen von sozialer Vaterschaft wie es (noch) primitive Völker gibt, Caude Lévi-Strauss hat einige beschrieben:

Die Samo in Burkina Faso z.B. erfanden ein Äquivalent zur Insemination mit Spender: Jedes heiratsfähige Mädchen, das einem Ehemann versprochen ist, muss vorher einen Geliebten haben, der sie befruchtet. Das daraus entstehende Kind gilt dann als das Erstgeborene der legitimen Verbindung. Quasi umgekehrt gibt es afrikanische Völker, bei denen der Vater, wenn die Mutter seiner Kinder ihn verlässt, auch ein Vaterschaftsrecht auf ihre zukünftigen Kinder hat. Bei den Nuer im Sudan sind die unfruchtbaren Frauen den Männern gleichgestellt. Als „väterlicher Onkel“ erhalten sie daher einen Anteil am Vieh, das bei der Heirat ihrer Nichten als Brautpreis gezahlt wird. Diesen Teil verwenden sie dafür, eine Gattin zu kaufen, „die ihnen dank der entlohnten Diensten eines Mannes, oft eines Fremden, Kinder schenken wird“. Bei den Yoruba aus Nigeria können auch reiche Frauen Gattinnen erwerben, um sie dazu zu drängen, mit einem Mann zu schlafen. Die gezeugten Kinder beanspruchen sie – als rechtmäßige Gatten. Falls ihre „wirklichen Erzeuger“ sie behalten wollen, „müssen sie reichlich dafür zahlen“. Diese Beispiele entnahm ich der neuen Claude-Lévi-Strauss-Biographie von Emmanuelle Loyer. Der Ethnologe erwähnte seinerzeit noch das Levirat der alten Hebräer, das es ihnen erlaubte und zuweilen sogar vorschrieb, dass der jüngere Bruder im Namen seines verstorbenen älteren Bruders Kinder mit dessen Witwe zeugt: „Hier haben wir ein Äquivalent der Insemination post mortem.“ Die kennen wir auch heute. So suchte sich z. B. die US-Sängerin Madonna in einer italienischen Samenbank das Erbgut eines Mannes aus, der bereits gestorben war.

„Das Geheimnis des Adels ist die Zoologie,“ stellte Marx fest. Gemeint war damit – im Übergang von der Naturtheologie zur Naturwissenschaft – die wegen Mitgift und Erbschaft tabuisierte Verpaarung außerhalb der Art, womit in dem Fall das „blaue Blut“ gemeint war, die Blutlinie, die Gene – Blue Genes. Die Nazis prägten noch das Wort „Blutschande“, Donald Trump spricht von „Good Genes“.

Es ist ein millionenfach wiederholter Lehrsatz in der bürgerlichen Zoologie, dass das männliche Tier seine Gene partout weitergeben, vererben will. Für Besitz-Menschen geht es bei diesen biologistischen Projektionen um das zu Vererbende. Gene gleich Erbe (minus Erbschaftssteuer). Auch ohne FJRs Bücher erfuhr man dazu im Frühjahr: Die vierte Frau des Hamburger „Spiegel“-Gründers Rudolf Augstein, Stelly Augstein, wirft im Hamburger „stern‘“ dem Berliner „Freitag“-Besitzer Jakob Augstein vor, sich seinen Teil des „Spiegel“- Erbes quasi erschlichen zu haben, indem er und seine Mutter Maria (der dritten Ehefrau von Rudolf Augstein) ihm, dem Vermögensvererber, verheimlicht hätten, dass seine Gene nicht in Jakob Augsteins biologischen Körper stecken, also Rudolf Augstein nicht sein Vater ist.

Da sind noch drei echte Augstein-Kinder aus den anderen Ehen. Schon auf der Trauerfeier für den Spiegelherausgeber in der Hamburger „Hauptkirche“ Michel „stürmte“ laut Stelly Augstein seine Tochter „Franziska Augstein die Kanzel, um ihre Ansprüche anzumelden.“ Ihre Mutter, Maria Carlsson, ist auch die Mutter von Jakob Augstein.

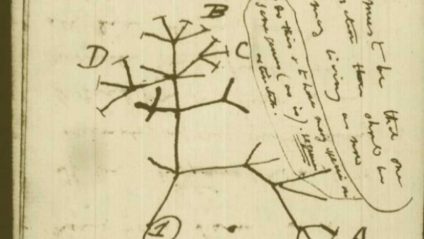

Solche geschichtlich überwölbten Geschichtchen arten früher oder später immer in Ahnenforschung – Evolution – aus. Lange Zeit ging man davon aus, dass Darwin am Rand eines Briefes eine flüchtige Skizze von einem „Stammbaum“ der Arten hinterließ, Die sich biologisch neu erfindenden Nazis forderten dann jedem zwecks „Ariernachweis“ eine Stammbaumforschung ab. Zwei Berliner Kulturwissenschaftler gehen jedoch inzwischen davon aus, dass die skizzierte Entwicklung der Arten eher einem verzweigten „Korallenstock“ ähnelt, wobei es jedoch zu einem Erbschaftsstreit kam, darüber, wem von beiden das mit dem Korallenstock zuerst eingefallen war. Ihr Prioritätenstreit wurde aber relativ schnell beigelegt. Es ging eigentlich auch um Nichts, ein „Missverständnis“, wie man so sagt.

.

Darwins Evolutionsskizze

.

Frau Stelly-Augstein spricht im „stern“ von einem „Schurkenstück“ – indem „Jahrzehnte bewußt verschwiegen wurde, dass Jakob Augstein nicht der leibliche Sohn von Rudolf Augstein ist. Mit desaströsen Folgen für Rudolfs Familie und sein Blatt, den ‚Spiegel‘.“ Bei den „Schurken“ handele es sich um Jakobs Mutter Maria und Martin Walser, seinen echten Vater.

Der schon debilisierte Spiegelgründer hatte Jakob Augstein zuletzt sogar als „Sprecher der Erben“ bestimmt. „Hätte er das getan, wenn er gewußt hätte, dass er gar nicht sein Vater war?“ fragt Stelly Augstein – nur noch rhetorisch. Der „stern“-Interviewer faßt ihr Ansinnen,eine biologische Affäre daraus zu machen, gelangweilt so zusammen: Also „für Sie ist das nicht korrekt gelaufen?“

Ihr Samen-Gen-Strang interessiert ihn an der Sylter Highlife-Story anscheinend nicht. Stelly Augstein war selbst 20 Jahre mit Rudolf Augstein verheiratet und hat ein Kind, dessen Vater er ist. Das hätten Gen-Tests ergeben. Sie hat über das „Schurkenstück“ kürzlich ein ganzes Buch veröffentlicht. Die auf der Prominenteninsel Sylt nahe am Grab von Rudolf Augstein lebende Autorin hat es „Keitumer Gespräche“ genannt.

„Wer etwas auf sich hält, heiratet in Keitum“ schreibt das „Abendblatt“. Ähnliches gilt für das Sich-beerdigen-lassen. „Die Zeit“ weiß über deren Lebzeiten: „Stars, Dichter, Politiker: Sie alle kommen in die Bücherstube nach Keitum“, dem „Fashiondorf“, wo jetzt auch Stelly Augsteins Enthüllungsbuch ausliegt. Sie wirbt zudem dafür mit einem Werbeclip in Hamburger und Sylter Kinos.

Dem „stern“ verriet sie daraus: Jahre nach der Scheidung von Rudolf Augstein habe Jakobs Mutter vor Gericht mit ihm um das Besuchsrecht für den vermeintlichen Sohn gestritten. „Hätte er das getan in dem Wissen, dass Jakob gar nicht sein Sohn ist?“ fragt sie – im Einklang mit den modernsten biologischen Grundsätzen, nach denen auch für den Geldadel gilt, das sein Geheimnis die Zoologie ist.

(Man kann sich das vielleicht mit zwei Geschichten aus dem Ostberliner Tierpark Friedrichsfelde klar machen: Anfangs quartierte man dort die Löwen im Schloß Friedrichsfelde ein. Zuletzt hatte Cecilie Herzogin zu Mecklenburg-Schwerin den Preußenprinz Louis Ferdinand darin zur Welt gebracht. 1955 sprang die schwangere Löwin „Sonja“ aus dem Fenster des 1. Stocks nach draußen – als ein Tierarzt sie untersuchen wollte. Dabei brach sie sich ein Bein. „Ihr Pfleger, Willy Freimuth, wachte damals Tag und Nacht bei seinem eingegipsten Liebling, bis dieser über die Krise hinweg war,“ schreibt der Parkgründer Heinrich Dathe in seiner Aufsatzsammlung „Im Tierpark belauscht“ (1969). „Sonja“ brachte dann vier gesunde Jungen im Schloß zur Welt. Der Vater ist bekannt, aber in Vergessenheit geraten. Zudem sei daran erinnert: Nachdem die Französische Revolution den König beseitigt hatte, forderte die Nationalversammlung, dass auch der Löwe nicht mehr länger der „König der Tiere” sein dürfe. Dem kamen die Wissenschaftler nach, in dem man ihn bei den Säugetieren als „Raubtierartigen“ noch unterhalb der Halbaffen einordnete. Der Revolutionshistoriker Jules Michelet ging noch weiter: Er träumte davon, die Pariser Löwen wie die Sklaven zu befreien – und ihnen die neue, wahre Naturgeschichte vorzutragen.)

Gisela Stelly-Augstein (Wikipedia nennt sie Gisela Stelly) führt die materialistische Spur der genetischen Abstammungslinie zur Steuerung oder (Rück)eroberung von Kapitalertragsflüssen und sogar der Meinungsmacherei eines Nachrichtenmagazins ins Feld. Sie befürchtet, dass Jakob Augstein das einstige journalistische Flagschiff „Der Spiegel“ mit seiner illegitimen Personalpolitik in Springersches Fahrwasser bringt.

Die Eltern seines Vaters Martin Walser waren laut Wikipedia Bahnhofskneipenbetreiber. Aus seiner ersten Ehe ging ebenfalls eine Tochter namens Franziska hervor. 1996 unterschrieb die Schauspielerin eine „Frankfurter Erklärung zur Rechtschreibreform“. Während die Augstein-Tochter Franziska regelmäßig Artikel in der Süddeutschen Zeitung schreibt. Aus Martin Walsers zweiter Ehe stammt sein leiblicher Sohn Jakob Augstein, der heute laut Auskunft einer „Freitag“-Redakteurin gerne wie sein gesetzlicher Vater Rudolf Augstein einen „Privatjet“ benutzt, wenn er z.B. nach Hamburg muß (um Erbschaftsangelegenheiten zu regeln?). Sein echter Vater ist inzwischen Schwiegervater des einst im Westen berühmten DDR-Dichters Sascha Anderson geworden, der Walsers zweite Tochter (von vieren) Alissa geheiratet hat. Die Genealogie geht jetzt gesamtdeutsch weiter – verlagert sie sich gar von Sylt nach Hiddensee? Erich Loest meinte nach der Wende: „Die Stasi war mein Eckermann.“ Walser könnte sagen: Die Stasi ist nun mein Schwiegersohn.

.

Süddeutsches Drei-Gänse-Denkmal

.

Anmerkungen

(*) Über Gisela Stelly-Augsteins ersten Schlüsselroman „Goldmacher“ schrieb Mathias Matussek im „Spiegel“: „Ein starker Roman“. Hier einige weitere saustarke Schlüsselromane:

– Fritz J. Raddatz hat eigentlich nur Schlüsselromane, mindestens Schlüssellochromane geschrieben, der „Spiegel“ nennt ihn einen „Literatur-Streckenwärter“. Diese Funktion übt nun Jörg Magenau aus, allerdings ohne Schlüssel bzw. Schlüssellöcher, eher sachlich oder wie sagt man.

– Martin Walser schrieb gleich mehrere „Schlüsselromane“: „Tod eines Kritikers“ (über Marcel Reich-Ranicki), „Finks Krieg“ (über Alexander Gauland) und „Brief an Lord Liszt“ (über Siegfried Unseld laut Wikipedia).

– Auch die Unseldwitwe Ulla Berkewicz hat einen Schlüsselroman veröffentlicht: „Überlebnis“ (über den Tod von Siegfried Unseld). Mit der „Zeit“ sprach sie über ihre Auseinandersetzung mit dem Unseld-Sohn Joachim um die Chef-Nachfolge bei Suhrkamp und über eine Flut von Prozessen um den Verlag: „unzählige Klagen“, „die Kämpfe mit Hans Barlach, dem Minderheitsgesellschafter“ – das „hat den Verlag viel viel Geld gekostet“. Ihr nächster Roman wird gewiß kein „Schlüsselroman“ sein, verspricht sie. Die „Welt“ bezeichnet nebenbeibemerkt den Unseldschen Vater-Sohn-Konflikt als „Urtrauma aller Suhrkamp-Verwicklungen“.

– Es gibt auch noch einen schlickigen Schlüsselroman über die Unseld-Witwe – von Norbert Gstrein: „Die ganze Wahrheit“.

– Walser hat zusammen mit seinem Sohn Jakob Augstein keinen Schlüsselroman, sondern ein „Gesprächbuch“ veröffentlicht: „Das Leben wortwörtlich“. Gisela Stelly-Augsteins Friedhof-Gesprächsbuch bezeichnet die „Zeit“ jedoch als einen „Schlüsselroman – sowie auch als „einen ziemlich komplexen Abstammungskrimi“

– Die Sinologin Thekla Chabbi hat an Walsers jüngstem Roman „Ein sterbender Mann“ dem Autor zufolge „schöpferisch mitgearbeitet“, zudem selbst einen veröffentlicht: „Das Geständnis“. Schlüsselromankenner behaupten, es handelt sich bei den beiden Büchern um einen „Doppelschlüsselroman“.

– Dann gibt es da noch Susanne Klingenstein, die unverschlüsselt ein Buch mit dem Titel „Wege mit Walser“ schrieb.

– Und einen regelrechten „Schlüsselroman“ veröffentlichte Martina Zöllner über Walser: „Bleibtreu“.

– Außerdem einen Schlüsselbericht in der „Welt“ von Corinne Pulver, die sowohl eine „Affäre“ mit Siegfried Unseld als auch mit Martin Walser hatte. „Ich war die Schattenfrau“ hieß ihr Bericht, in dem irgendwo natürlich auch der Engländer „Shakespeare“ erwähnt wird. Sie hat eine Tochter namens Ninon mit Siegfried Unseld, deren Taufpate war Martin Walser. Unseld sah Ninon 1977 in Genf, bei „Champagner“ sagte er zu „seiner Tochter: Ich habe Dich nicht gewollt, aber den Wunsch Deiner Mutter respektiert. Sie war der Zeit voraus.“ Er meint wahrscheinlich, dass damals noch niemand mit oder von ihm ein Kind wollte. Tochter Ninon hat inzwischen selbst zwei Töchter, sie war zur Beerdigung von Unseld eingeladen, wie ihre Mutter sagt.

– Hellmuth Karasek schrieb einen Schlüsselroman mit dem Titel „Das Magazin“ – über den „Spiegel“ und Rudolf Augstein.

– Über die Burdas veröffentlichte der Reporter Gerhard Eisenkolb einen Schlüsselroman: „Der Senator“. Während Martin Walsers Medien-Familienroman „Ohne einander“ kein Schlüsselroman über die Burdas sein soll. Die Veröffentlichung eines wirklichen Schlüsselromans über den Senator Franz II. Burda von ihm selbst geschrieben – mit dem Titel „Mit Doktorhut und Druckerschwärze“, konnte von seiner Familie gerade noch verhindert werden – angeblich gegen Zahlung einer sechsstelligen Abstandssumme an den Seewald-Verlag.

– Günter Wallraff schrieb einen Schlüsselroman über Axel Cäsar Springer und dessen „Bild“-Zeitung, hernach hatte er einen langen Streit mit Hermann Gremliza über dessen Ghostwriter-Anteil an diesem Bestseller.

– Hermann Schreiber schrieb einen Schlüsselroman über den „stern-Gründer“ – mit dem Titel „Henri Nannen: Drei Leben“.

– Und Rainald Goetz schrieb einen Schlüsselroman über den Bertelsmann-Konzern und seinen Chef Thomas Middelhoff – mit dem Titel „Johann Holtrop“. Middelhoff, der im Gefängnis landete, nachdem er, dem „manager-magazin“ zufolge, „wie ein Fürst“ über die Konzerne Bertelsmann und Arcandor (Karstadt) geherrscht hatte, schrieb danach ebenfalls einen „Schlüsselroman“ in eigener Sache – mit dem Titel „A115 – Der Sturz“, er bezeichnet sich darin als einen „deutschen Wirtschaftsführer“ und zitiert dazu Franz Kafkas „Der Prozeß“.

.

Europa-und-der-Stier (Zeus)-Denkmal auf Kreta (von Agios Nikolaos)

.

(**) Um die Personage der westdeutschen Kapitalmedien zu komplettieren, sei noch hinzugefügt:

– Axel Cäsar Springer (geb. 1912). Er heiratete 1933 eine Martha, ließ sich jedoch bald wieder von der „Halbjüdin“ scheiden und heiratete 1939 eine Erna, die 1941 ein Kind mit ihm bekam: Axel Junior, der 1980 Selbstmord beging. Axel Senior heiratete 1953 die Tochter eines SS-Generals, Rosemarie, und 1962 eine Helga (Rosemarie und Helga waren davor mit seinem Nachbarn verheiratet gewesen). Helga bekam mit ihm einen Sohn namens Raymund Nicolaus. 1978 heiratete er dessen Kindermädchen Friede. Er besaß einen Privatjet, Hubschrauber, ein Haus auf Sylt (in Kampen) und bei Gstaad (das ihm jedoch abgefackelt wurde). Seine 5. und letzte Frau Friede, seine Witwe also, meinte in einem Interview: Sie brauche das alles nicht. Axel Springer hielt sich als gelegentlicher Schizo für den „Messias“ und ließ von einem Astrologen den Zeitpunkt der Wiedervereinigung ermitteln,den er – vergeblich – Chruschtschow antrug. Danach wurden seine Zeitungen immer mehr zu antikommunistischen Kampfblättern, weswegen er laut Wikipedia zu den „umstrittensten Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte gehört“. Er ist Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes und trotz seiner antisemitischen Propaganda in seinen ersten Zeitungen ein „Bewahrer Jerusalems“ geworden. Angeblich baute er jeder seiner Geliebten einen Turm.

In seinem Kreuzberger Verlags-Hochhaus gibt es im obersten Stock, in der Offizierskantine, einen Springer-Altar mit seinem Photo, links und rechts stehen zwei Kerzenleuchter und einige Reliquien: eine Artillerie-Kartusche, ein Bergkristall in einem mit Samt ausgeschlagenen Karton, eine kleine Bronzeplastik und einige Objekte, die ich nicht identifizieren konnte. Ebensowenig eine der Verlags-Sprecherinnen, weil, so sagte sie mir, keiner so recht dafür verantwortlich wäre und jede Abteilung im Haus, wenn sie ein mit dem Verlagsgründer zusammenhängendes Objekt irgendwo fände, es „dort oben“ einfach ablege. Irgend jemand muß sich dort aber doch regelmäßig um den Altar kümmern, denn täglich werden die Schnittblumen erneuert und die neuesten Ausgaben der von ihm einst gegründeten Zeitungen quasi vor ihm auf dem Altar ausgebreitet.

Zu der Artillerie-Kartusche fiel mir noch der „reichste Mann Westberlins“ Karsten Klingbeil ein, der Springers Zeitungen in der Frontstadt auslieferte. Er war mit Axel Springer befreundet. Bevor Klingbeil „Baulöwe“ wurde, besaß er den „größten Zeitungs-Großhandel“. Ab 1943 wurde er jedoch erst einmal Geschützführer einer 7,5 Zentimeter Panzerabwehrkanone im Balkan (ein Photo von seiner Kanone hing 1990 noch in seinem Bildhauer-Atelier (Klingbeil war in hohem Alter Kitsch-Bildhauer geworden). Weil Springer vor seinem Verlagshochhaus in Westberlin eine Reihe Poller in Kanonenform aufstellen ließ, vermutet man, dass er im Krieg ebenfalls Artillerist gewesen war. Sein Biograf, der ehemalige „stern“-Chefredakteur Michael Jürgs, wurde vom „Spiegel“ gefragt: „Wie hat Springer denn im Zweiten Weltkrieg gelebt?“ Antwort: „Er hat brav das gemacht, was jeder anständige Journalist macht – ein Volontariat und geschrieben. Sonst hat er sich erfolgreich davor gedrückt, eingezogen zu werden, durch Atteste, die besagten, er sei schwer krank. Und er hat die Damen erobert.“ Wozu dann aber die Artillerie-Kartusche auf seinem Altar und die Kanonen-Pollerreihe vor seinem Verlag?

.

.

Axel Springers wichtigster Mann im Verlag wurde der Chefredakteur seiner Bild-Zeitung Peter Boehnisch (geb.1927). Dessen Mutter war laut Wikipedia eine jüdische Russin aus Odessa, er selbst wurde Fallschirmjäger bei der Wehrmacht. Bei Springer erfand er „Bravo“, wurde daneben PR-Berater bei Daimler-Benz (propagierte freie Fahrt für freie Autofahrer und agitierte gegen den öffentlichen Personennahverkehr). Die Mercedes-Honorare versteuerte er nicht, weswegen er als Sprecher von Kanzler Kohl zurücktreten mußte und bei Burda anfing, dann wieder bei Springer. Er war drei Mal verheiratet und lebte u.a. auf Sylt, wo er mit Freunden gerne ein Hotel-Restaurant gegenüber dem einstigen Reitdach-Rathaus in Kampen besuchte. Dieses wurde übrigens mit Mitteln aus dem EU-Fonds für strukturschwache Regionen errichtet und nennt sich heute „Kaamp-Hüs“. In Boehnischs Stammrestaurant bediente die Kunsthistorikerin Sabine V., der er eine schwere Enttäuschung bereitete: Er hatte mit seinen jungen Freunden von der Buhne 16 kommend dort anständig gegessen und gezecht und verlangte gegen Morgen die Rechnung, über 900 DM. Sabine V. freute sich schon auf das Trinkgeld. Boehnisch warf einen Blick auf die Rechnung, nickte, zückte seinen goldenen Montblanc und unterschrieb sie. Sabine V. nahm die signierte Rechnung entgegen und ging zu ihrem Chef hinter der Theke. Der warf ebenfalls einen Blick darauf und zerriß sie dann mißgestimmt. Peter Boehnisch meinte, als Sylt-Promi müsse er seine Zechen nicht zahlen. Außerdem besaß er das Bundesverdienstkreuz wegen seiner „großen Verdienste um die Freiheit der Medien“.

Harry Rowohlt schrieb 1992 in seiner „Zeit“-Kolumne: „Als kleiner Gruß aus der Heimat Lektüre der ‚Bild‘-Zeitung. Peter Boehnisch fordert den sofortigen Rücktritt von [Brandenburgs Ministerpräsident] Manfred Stolpe. Das ist sein gutes Recht. Man weiß zwar noch nichts, aber ein bißchen hetzen kann man ja schon mal. Was mich wundert, ist, dass es Sudel-Pepe überhaupt noch gibt. Wenn auch nicht mehr lange. Ich beschließe nämlich, hier und heute ein Kopfgeld auf ihn auszusetzen, und zwar, der Bedeutung dieses Mannes angemessen, in Höhe von 35 Öschis beziehungsweise 5 Mark.“

Der Springer-Verlag wird jetzt vom ehemaligen FAZ-Musikkritiker Mathias Döpfner (geb. 1963) geleitet, hinter dem die Springerwitwe Friede als Hauptaktionärin steht. Er ist „einer der mächtigsten Medienfiguren in Europa, wurde als Jugendlicher gehänselt,“ schreibt die Süddeutsche Zeitung, mit der er über seine „Freundschaft mit Friede Springer“ sprach. Sie hat Axel Springers Haus auf Sylt (in Kampen) verkauft und lebt wie Mathias Döpfner bei Potsdam. Döpfner ließ etliche „68er“ und „tazler“ in seine „Welt“ holen, aber das postfaschistische Redaktionsklima hat sich anscheinend dadurch nicht geändert: Eine pakistanische Jungjournalistin, die ein Stipendium bei der „Welt“ bekommen hatte, klagte anschließend bei der Le Monde Diplomatique, dass sie nie erwartet hätte, wie autoritär und dumpf-patriachalisch die Konferenzen und Umgangsformen dort seien – viel, viel schlimmer als in ihrer pakistanischen Zeitung, die von zwei Frauen geleitet wird. Die Redakteure müssen unterschreiben, dass sie stets und fest an der Seite der Amerikaner stehen. Mit beiden Beinen quasi auf der „Atlantik-Brücke“ – so nennt man auch den neuen Berliner Hauptbahnhof, der auf der einen Seite zum „Europa-Platz“ rausführt und auf der anderen zum „Washington-Platz“.

– Ein ähnliches Kaliber wie die e.e. Verlagsgründer war der Suhrkamp-Verlagsbesitzer Siegfried Unseld (geb. 1924), der 1951 als Lektor im Verlag anfing. Er besuchte dazu zunächst ein Sommerseminar beim Harvard-Kriegsverbrecher Henry Kissinger. Der Verlagsgründer Peter Suhrkamp (geb. 1891) war erst Lehrer an der Odenwaldschule, und dann im 1. Weltkrieg Stoßtruppführer (Ritterkreuzträger). Er war 3 mal verheiratet, 1920 wurde ihm sein Sohn Klaus Peter geboren, 1923 wurde die Ehe mit Caroline geschieden, ihr gemeinsamer Sohn anscheinend gleich mit. 1936 arisierte (erwarb) Peter Suhrkamp (günstig) einen Teil des S.Fischer Verlags, der 1942 auf Drängen der Nazis in Suhrkamp-Verlag umbenannt wurden. Weil er sich gerne und oft auf Sylt aufhielt, sprach man dort bald von „Suhrkampen“, im Nachbarort Westerland war nebenbeibemerkt der Küstriner Festungskommandant Heinz Reinefarth bis 1964 Bürgermeister. Peter Suhrkamps dritte Frau Annemarie besaß in Kampen ein Haus aus ihrer ersten Ehe, dieses wurde 1953 an Axel Springer verkauft, um mit dem Geld Proust-Rechte zu erwerben. Bevor Suhrkamp sich von seiner 3.Frau scheiden lassen konnte, starb er 1959, seine Asche wurde auf dem Friedhof in Keitum beigesetzt.

Unseld, der das Bundesverdienstkreuz bekam, heiratete 1951 eine Hildegard, sie bekamen ein Kind namens Joachim. Aus einer Affäre mit Corinna Pulver, einer Schwester von Lilo Pulver, ging 1959 außerdem noch eine Tochter namens Ninon hervor. 1985 ließ Unseld sich von Hildegard scheiden, und liierte sich mit der Suhrkamp-Autorin Ulla Berkewicz. Nachdem Unseld 2002 gestorben war, wurde sie Vorsitzende der Geschäftsführung des Verlags, den sie von Frankfurt in die neue Hauptstadt Berlin verlegte, wo dafür gerade ein prunkvolles Haus errichtet wird. Sie und Unseld besaßen bzw. besitzen ein Haus in Kampen, wo sich auch der Krupp-Bevollmächtigte Berthold Beitz niederließ. Unseld hatte zunächst seinen Sohn, den Odenwaldschüler und Kafka-Experten Joachim, als gleichberechtigten Partner in die Verlagsleitung genommen, nach einem Streit mit seinem Vater schied dieser jedoch mit 20% der Anteile aus dem Verlag wieder aus und übernahm die Frankfurter Verlagsanstalt, nebenbei ist er noch in vielen Frankfurter Gremien und Vereinen tätig. Seine Anteile verkaufte er u.a. an die „Siegfried und Ulla Unseld Familienstiftung“.