Selten haben zwei mal 30 Minuten öffentlich-rechtliche Sendezeit über Subkultur so viel Aufregung in die Welt der Beteiligten gebracht wie die NDR-Dokumentation “Hamburger Schule – Über den Kiez in die Charts” von Natascha Geier letzte Woche.

Den Empörungsreigen eröffnete mit Bernd Begemann einer der frühen Hauptprotagonisten der Szene, der sich verwundert und verletzt zeigte über seine geringe Präsenz in der NDR-Geschichte und persönliche Ressentiments gegen sich vermutete. Parallel dazu waren Kerstin & Sandra [jetzt von der Band Doctorella, früher Parole Trixi (Sandra) – aber vor allem im Journalismus als Spex-Sprachrohr der Hamburger Schule (Kerstin) in diesem Kontext wichtig] ebenfalls nicht erfreut.

Hier entzündete sich in der Folge eine spannende Abzweigung der Diskussion, denn während bei Begemann ein “Mann schießt gegen Frau”-Vorwurf im Raum stand, den beispielsweise Christiane Rösinger (u.a. Lassie Singers & Britta) gerade wegen der zum Teil sicher übers Ziel hinaus schießenden Formulierungen von Begemann erhob, war das Thema auf der Grether-Seite vielmehr, inwieweit ein in der Dokumentation propagiertes “die Hamburger Schule war ein Jungsclub, Frauen nur Anhängsel” den kulturellen Beitrag der damals eben doch wirkenden Frauen in der Retrospektive verkleinere.

Oder aus der anderen Perspektive, ob gerade die Grether’sche Sichtweise nun dieser feministischen Anklage in der Dokumentation – also die Kritik daran, dass die Hamburger Schule sicherlich keine Geschlechterparität aufwies – nun in den Rücken fiel.

Spannend! Die Kollegen der deutschen Musikjournaille wollten sich ebenfalls nicht lumpen lassen und von Linus Volkmann (Ex-Intro, Nun-Kaput) über Maik Brüggemeyer (Rolling Stone) bis in die alte Spex-Riege hinein wurde sich eifrig beteiligt.

Am liebsten würde ich das Folgende dem Diskursrock der Hamburger Schule angemessen als kleines gelbes Reklam-Büchlein veröffentlichen, aber Print liest ja keiner mehr.

Hier nun eine Oral History von HAMBURGER SCHULE GATE aus den verschiedenen Facebook-Diskussionssträngen exzerpiert, zum Teil gekürzt, auf die zentralen Charaktere verengt. Im Versuch, dennoch den Kontext des Kommentars so gut wie möglich beizubehalten – die Original-Quellen finden sich als Kürzel hinter dem Zitat & am Ende des Textes mit Link in den “Fußnoten”. ‘

(Sollte jemand sein Zitat nicht hier lesen wollen, kurz melden!)

Es ist ein sehr langer long read, aber angesichts der Beteiligten doch faszinierend, direkt, oft hitzig, manchmal witzig und zum Teil sogar informativ!

Inhalt:

Kapitel 1: Wo ist Begemann, wo ist Distelmeyer?

Kapitel 2: Die Frauen in der Hamburger Schule

Kapitel 3: Der Begemann-Backlash

Kapitel 4: Begemann legt nach oder: ‘Die Missverständnisse werden missverstanden’ und Goldene Zitronen: ist das Kunst oder kann das weg?

Kapitel 5: “Hamburger Schule”, wer hat’s erfunden?

& wer gehört dazu?

Kapitel 6: Pop-Literatur, allein das Wort schon!

Kapitel 7: Ein Diskurs über den Diskursrockdiskurs

Beteiligte Musikszene: Bernd Begemann, , Bernadette Hengst (Die Braut haut ins Auge), Christiane Rösinger (Lassie Singers / Britta), Carsten Friedrichs (Superpunk / Liga der gewöhnlichen Gentlemen) Sandra Grether (Parole Trixi), Rebecca “Nixe” Walsh (Mobylettes, Huah), Jens Friebe, Ekki Maas (Erdmöbel), Klaus Gaffkus (Throw That Beat / Katze), Knarf Rellöm (u.a. Huah), Tim Renner (früher Universal / später Motor – Label), Hans Nieswandt

Beteiligte Autoren/Journalisten: Linus Volkmann, Oliver Maria Schmitt, Wolfgang Zechner, Christoph Twickel, Judith Liere, Kerstin Grether, Rebecca Spilker, Benjamin Moldenhauer, Albert Koch, Jochen Overbeck, Torsten Groß, Thomas Gsella, Sarah Khan

Kapitel 1: Wo ist Begemann, wo ist Distelmeyer?

Bernd Begemann: Natascha Geiers sogenannte „Doku“ zur Hamburger Schule ist ignorantes Ego-Gewixe. Sie kennt die Musik nicht, hat sie größtenteils nicht gehört, ist sich ihrer Existenz teilweise nicht einmal bewusst. Sie hat nicht genug Neugier in sich, um die fiebrigen Auseinandersetzungen, volatilen Allianzen und ehrgeizigen Entwürfe zu erforschen, die unsere Stadt Anfang der 90er elektrisierten. Sie lässt die Hamburger Schule zum großen Teil erzählen von Personen, die niemals jemals irgend jemand für Hamburger Schule gehalten hat, die bis vor kurzem auf gar keinen Fall so bezeichnet werden wollten. Sie macht Personen zu „Gesichtern“ der Hamburger Schule, die in Berlin lebten. Aber sie kennt Daniel Richter, wow, ein Weltstar. Wenn sie mit leuchtenden Augen reminisziert, wie Die Cordhose und Die Trainingsjacke nach Marburg kamen, sind wir endgültig bei RTL2 Lifestyle-Blödsinn. Es gab aber großartige Musik, es gab Erfindungen, es gab Ideen, die heute noch leuchten. Und, ja, es gab eine dunkle Seite der damaligen Szene : Gemeinheiten, Verrat, Seifenoper-Verwicklungen. Natascha Geier hat nicht die journalistischen Mittel, um diese Geschichte zu erzählen. Nicht die Kapazitäten, um zu schildern, wie diese Erfahrungen und dieser Sound zusammenhängen. Sie hat jedes Recht der Welt, ihre persönliche Erfahrung der 90er Jahre aufzuarbeiten und dafür mit jedem zu sprechen, mit dem sie sprechen will. Solch einen von persönlicher Agenda triefenden IchIchIch-Vlog aber „Hamburger Schule“ zu nennen ist eine Frechheit, Etikettenschwindel, es ist infam. (A)

Oliver Maria Schmitt: Ich gebe dir in allem recht, aber sie hat in 2 x 30 Min alles mit der im ÖR-Doku-Fernsehen gebotenen Oberflächlichkeit berichtet. Was hättest du anders gemacht? (A)

Wolfgang Zechner: Kommen alle zu Wort? Nein. Wird alles ausgeleuchtet? Nein. Aber das ist auch unmöglich. Es ist nun mal (öffentlich-rechtlicher) Journalismus mit einer sehr begrenzten Zeitvorgabe, der sich an ein uninformiertes Mainstream-Publikum wendet. Es ist die ARD und nicht die komplette Spexsammlung der Jahrgänge 89 bis 94. (C)

Christoph Twickel: Ich war ja zur Jahrtausendwende Chefredakteur von Szene Hamburg. Was glaubt ihr, was ich mit den Verlagsheinis für Debatten hatte: “Tocotronic, Blumfeld, kennt doch keiner! Macht doch mal was über die Cranberries oder MMW!” Irgendwann haben sie mir dann eine Umfrage unter die Nase gehalten, dass nur 10 Prozent der Hamburger Befragten mal was von den Tocos gehört haben. (H)

Maik Brüggemeyer: Diese Hamburger-Schule-Doku gleicht einer Doku über die Folkszene von Greenwich Village, bei der am Ende “Eve of Destruction” von Barry McGuire läuft.

Dass Bernd Begemann nicht drin ist, ist auch irre. Und aus der Ferne habe ich “Rezession, Baby” als interessanten Kommentar auf die Szene empfunden. Natürlich fehlt immer irgendwas, und wenn am Ende, wie die Doku nahelegt, nur Max Giesinger und Stuckrad davon übrig bleiben, ist es vielleicht auch alles egal. (E)

Carsten Friedrichs: Ich find’s auch gemein, dass Du in der Doku nicht vorkommst. Du warst ja der erste Star der Szene und hast alle, meinem Empfinden nach, immer sehr unterstützt, ermutigt und inspiriert. Außerdem habe ich deine schlagfertigen Anmerkungen und deine mit Sicherheit abweichenden Meinungen vermisst. Die hätten dem Film Würze gegeben. (A)

Bernadette Hengst: Lieber Bernd, ich finde es auch echt schade, daß du nicht in dem Film vorkommst, aber wie du mir bei einem gemeinsamen Interview vor zwei Jahren (etwas mansplaining mäßig) mal sagtest: Mach dich nicht zum Opfer. Das brauchst du nicht, und du hast genug Fans, die auf deiner Seite stehen und dich in dem Film vermissen. Es wird einen nächsten Film oder Artikel geben, in dem die Geschichte der Hamburger Schule anders erzählt wird… Das ist kein Grund, die Filmemacherin Natascha Geier so persönlich zu beleidigen. Sie hat ihre Gründe und auch das Recht, diesen Film so zu machen, wie sie es möchte. Und um dich an deine eigenen Worte zu erinnern: Gemäßigt ist das neue Radikal! Übrigens ein sehr guter Song, den ich am Dienstag in meiner Radiosendung gespielt habe. (ohne daß ich den Film vorher gesehen hatte) Love & respect, Bernadette (A)

Hans Nieswandt: Unabhängig davon, wie leer oder gehaltvoll man die Doku nun finden mag: dass Bernd aus dem Bild retuschiert ist, ist schon sehr auffällig und merkwürdig. Das Schweigen über ihn hat schon was ohrenbetäubendes und man fragt sich, was wohl der Grund für dieses Schweigen ist. Dass es nun mal ein subjektives Bild ist, er musikalisch irgendwie nicht passt, es also quasi Geschmackssache ist, erscheint mir als Argument ein bisschen schwach. So eng ist der Rahmen ja nun nicht gesteckt, wenn darin auch Platz für WPP in Italien oder sogar Christian Kracht und Benjamin von Stuckrad-Barre ist. Aber ausgerechnet Bernd ist irgendwie zu wenig Teil der Klasse? Selbst wenn man das so sieht, sollte man es doch irgendwie thematisieren und dafür eventuell ein bisschen nicht-musikalische Dissonanz im Film riskieren. Vielleicht stand er ja – und das hätte dann ja auch kommentiert werden können – nicht für ein Gespräch zur Verfügung, wie möglicherweise auch Jochen Distelmeyer, der aber zumindest als relevanter Protagonist der Szene eingeführt wird – diese Ehre wird Bernd ja nicht mal zu Teil, als er in einem Ausschnitt aus seiner eigenen Sendung zu sehen ist, mit Tocotronic in seiner Küche. Als wenn er nur irgendein anonymer Schaubuden-Moderator wäre. Oder der Elefant im Raum. (Einwurf von dritter Seite: Das mag ja alles sein. Aber es rechtfertigt doch nicht diese überzogene Tirade voller persönlicher Beleidigungen. – Hans Nieswandt: Ja klar, natürlich. Und die rechtfertige ich auch nicht.) (A)

Bernd Begemann: reduziert zum Grüßaugust von Tocotronic…

Christoph Twickel: Also ich hätte im Nachhinein meinen Platz gerne Bernd überlassen, weil eigentlich sollte ich in der Doku ja den Bogen zu Gentrifizierung etc. schlagen. Ich glaube darüber haben Natascha Geier und ich auch gesprochen, aber wie es im Schnittraum manchmal so ist: Du brauchst Anekdoten und Nacherzählungen, die die Story voranbringen und beschreiben, was zu sehen ist. Aber ich muss ich hier eine Lanze für die Autorin brechen – so viele Politik und Diskurs, so viel Protagonist*innen in eine ARD-Doku reinzubringen, das musst du erstmal hinkriegen. Wohin die Reise eigentlich gehen sollte, sagt ja der Untertitel “Vom Kiez in die Charts”, was wirklich gegen alles geht, was damals der Spirit war. (A)

Christiane Rösinger: Ich verstehe deinen Gram aber die Regisseurin anzugehen ist so (Hamburger) old school… und die ganzen Diskussionen auf Facebook sind so entlarvend und enthalten alles was ich an der Männnermusikszene immer gehasst habe. (…) Die Musikszene, der ich 30 Jahre angehörte, und die zum Großteil aus Männerbands besteht und diese dämliche Musikspezialisten-Besserwisser- Diskussion auf sämtlichen Facebook Kanälen. (A)

Christiane Rösinger: ich denke auch gerne an die Zeit zurück und hab viel über unsere Hamburg begeisterung gesprochen und dass es trotz Männerlastigkeit auch viel Unterstützung von Jochen und Rocko gab (A)

Bernd Begemann: Wieso blendest du aus, dass ich begeistert auf euren Konzerten war, bevor ihr etwas raus hattet? Dass ich allen von euch vorschwärmte? Dass ich stundenlang mit Almut telefoniert habe? Dass ihr auf euren ersten beiden Alben Zeilen von mir benutzt habt, was ich SUPER fand, denn genau so sollte das gehen? Dass ich Almut zum Geburtstag extra ein Lied geschrieben habe? Was ihr doof fandet weil ihr durch und durch misanthropisch seid was cool ist? Dass ich mehrere eurer Lieder live coverte? Ich war definitiv nie der Gegner. Was dich schließlich an Hamburg abstieß, war eine Starrheit, eine Dogmatik…dieselben Dinge, die für mich unerträglich waren… wenn dir da zuwenig Frauen waren, wo waren sie stattdessen? (A)

Christiane Rösinger: nein, das blende ich nicht aus – Du warst überhaupt der erste andere Musiker, der gesagt hat, dass er uns gut fand, als wir in Berlin noch als Schlagerfotzen bezeichnet wurden. Danach waren wir halt mehr bei Rocco und mit Jochen und so weiter zusammen und es war auch eine gute Zeit. Aber was ich denn gemäß halt glaube ich auch in der Doku gesagt hab wir fanden das total toll in Hamburg und lauter zu schicken Jungs und alle waren begeistert und trotzdem hat uns glaube ich von der späteren Hamburger Schule niemand richtig ernst genommen, obwohl es eben auch Unterstützung gab. Und jetzt, lieber Bernd, möchte ich nichts mehr zu dem Thema sagen. Ich hab ja nur damit angefangen, weil ich die Regisseurin verteidigen wollte, und das will ich immer noch . Es ist schade, dass du nicht dabei bist und das hast du auch nicht verdient. (A)

Kerstin Grether: Deshalb bin ich (bei allem Respekt vor Christianes Erfahrungen, und natürlich auch vor ihrem aktuellen, starken Tatort-Move) so ein bisschen genervt, wenn sie so tut, als wäre sie nie ernst genommen worden, in diesen intellektuellen Musikkreisen. Ist ernstgenommen werden von einer ambitionierten Musikjournalistin weniger Wert, als wenn es ein Typ gewesen wäre? Davon abgesehen, auch wenn es mir keiner glaubt, waren es halt leider auch Sandra und ich, die sowohl Christiane als auch Bernadette (und Elena Lange) mit den Ideen des neuen, damals aufkommenden Feminismus der dritten Welle bekannt gemacht haben. Das würden sie auch sicher nie bestreiten. Sie dachten ja zu Beginn noch, Feminismus, das wäre die zweite Welle. Dass es überall in Europa / und USA einen coolen neuen Feminismus gab, hat sich ja nicht so schnell nach Deutschland rumgesprochen. (F)

Judith Liere: Ich mag Bernd Begemann UND Tocotronic UND Lassie Singers, darf man das? Offenbar nicht.

Ich kann verstehen, dass Bernd sich zu wenig gewertschätzt fühlt und dass ihn das umtreibt. Aber es war halt auch nur eine harmlose, subjektive, nostalgische Fernsehdoku, ich fand’s unterhaltsam, aber ich hab ja auch keinen Prof Dr Dr Dr in Musikklugscheißerei wie andere hier. (A)

Christiane Rösinger: Ich kann Bernd verstehen auch wenn seine Reaktion nicht besonders cool ist. Und ich kritisiere, dass hier die Regisseurin fertig gemacht mit Worten, die ihr für einen männlichen Regisseur niemals wählen würdet. Das ist toxisch. Und das fiese ist ja, dass man einer Regisseurin gleich die ganze Fähigkeit und Kompetenz abspricht. Das ist halt schon sehr typisch.

Bei aller Kritik an den alten Weggefährten, die halt auch zu weißen alten Männern geworden sind, habe ich auch gesagt, dass Jochen uns immer unterstützt hat, schon am Anfang mit Lassie Singers und dann später, als uns mit Britta auf Tour eingeladen hat und ich sage es ihr gerne noch mal (A)

Knarf Rellöm: Zur Diskussion über die Hamburger Schule: Das wurde zwar schon gesagt, aber noch nicht von jedem. Zu Bernd Begemann: Gemäßigt ist das neue radikal.

Christiane Rösinger: So Leute, jetzt mal abschließend: ich kann mich nicht mit 10.000 verrückten Rammstein Fans und der Hamburger Schule befassen. Drum in aller Kürze: ich wollte Bernd nicht diffamieren und auch sonst keinen der Herren. Ich kann Bernd gut verstehen, dass er sich ausgegrenzt fühlt und dass das wehtut. Das kennen wir Frauen in der Musikszene leider leider allzu gut. Ich finde aber schon die Herren der Hamburger Schule könnten mal ein bisschen reflektieren, dass sie ein arger Männerverein waren. Das hat uns ja auch am Anfang gefallen. Wir fanden euch fast alle süß. Es ist nicht alles schwarz oder weiß Jochen, Rocko und auch Bernd haben uns unterstützt und trotzdem wurden wir nie wirklich anerkannt. Wir haben uns auch eher als Schule für Erwachsenenbildung aus Berlin gesehen, nicht als Hamburger Schule. Wir hatten eine tolle Zeit. Aber dieses Männermusikspezialistentum ist mir immer mehr auf die Nerven gegangen. Ich kann euch alle nicht mehr reden hören. Rocko ist der einzige, dessen Interviews ich noch lesen kann. (G)

Kerstin Grether: Und was ich auch nicht leiden kann: ist dieses Wort vom „Männermusikspezialistentum“; das schließt ja die Möglichkeit, dass Frauen auch Musikspezialistinnen sind, schon im Wort aus. Das nervt mich einfach, Musik has always saved my life, und Musikspezialistin sein, auch. Und ich will nicht hören: da seid ihr aber ja auch die Einzigen gewesen. Gerade so als wäre es ein totales Privileg, sich leidenschaftlich mit Musik zu beschäftigen. Und seit wann macht man Frauen dafür fertig, dass sie sich zeitlich betrachtet vor anderen Frauen irgendwo ein Fachgebiet erschlossen und eine Position erkämpft haben? (F)

Kapitel 2: Die Frauen in der Hamburger Schule

Sandra/Kerstin Grether: Oh, jetzt weinen welche über “die Ausgrenzung weiblicher Akteure in der Hamburger Schule” (anlässlich der heute erscheinenden NDR Doku von Natascha Geier) und lästern so ein bisschen selbstgerecht im Opfermodus über die wortführenden männlichen Musiker von damals. Dabei erwähnen sie nur ganz am Rande, dass es zu einem großen Teil auch intellektuelle, schreibende Frauen (bzw. Mädchen ) waren, die über Jahre hinweg die wesentlichen Ideen des Diskursrock mitgetragen, miterfunden, mitdefiniert und auch mit ihrer Persönlichkeit mitgefüllt haben.

Denn wer es jetzt immer noch nicht weiß ;): Hamburger Schule war ja nicht nur Hamburg-St. Pauli und ein cooler Kiez, es war ein Gesamtdiskurs! Und Teil dieses Gesamtdiskurs waren auch Journalistinnen (was zwar erwähnt wird, aber gesprochen wird dann doch nur mit den männlichen Journalisten, Schriftstellern und Künstlern).

Weil das wissen wir doch alle, dass Kunst nicht nur stattfinden, sondern auch von kongenialen Medien aufgefangen und in ihrer Komplexität zurückgespielt werden muss!

Und diese Frauen bzw. Mädchen (namentlich Jutta Koether, Kerstin Grether, Sandra Grether und auch Clara Drechsler und Barbara Kirchner) sind auch heutzutage noch viel zu künstlerisch, zu wild und zu strahlend und natürlich auch leider nicht selten viel zu doppelbegabt, und manchmal auch im Doppelpack, so dass sie die Nerven von etwas so Einfachem, von zu viel facettenreichem Diskurs Gestresstem, wie einer NDR Doku scheinbar einfach überstrapazieren würden, nicht wahr, Natascha Geier? Aber das, was zu viel ist, das war auch Hamburger Schule. War “Lieber zu viel als zu wenig” (ZickZack Platten)-Motto. Und das hat dem herrschenden Establishment in der verblödeten, immerzu rechtsorientierten Kohl-Ära, eben auch den Spiegel vorgehalten.

Aber wenn männliche Journalisten so ne Subkultur-Bewegung mitaufstellen (wie natürlich Alfred Hilsberg und Diedrich Diederichsen bei der NDW, Anfang der 80er ), dann werden sie für immer in jedem noch so popeligen Beitrag gefeatured und zwar zurecht! Weil so geht halt Musikgeschichtsschreibung.

ABER WENN FEMALE* JOURNALISTINNEN MAL EINE SZENE mitDEFINIEREN, DANN DARF DAS HALT EINFACH SO NICHT GEWESEN SEIN! Dann wird das einmal kurz angedeutet, um es alibimäßig abzuhaken, damit dann wieder Christoph Twickel und Christian Kracht die Szene schreiberisch definieren und daraus hervor gingen. Wenn es doch, wie Schorsch und Dirk im Interview sagen, so viele tolle und interessante Journalistinnen, Regisseurinnen, Bildende Künstlerinnen, Textarbeiterinnen usw. gab, wieso fällt es dann Journalistinnen auch heutzutage noch so schwer, Frauen aus mehr als einem Genre zu interviewen? Also okay, nach 30 Jahren Hamburger Schule schaffen sie es jetzt mal, Die Braut haut ins Auge UND Lassie Singers in einem Beitrag auszuhalten, hallelujah. Und das soll jetzt schon der tolle Feminismus sein? Zugegeben; die Stellen über die Braut haut ins Auge sind wundervoll! Immerhin.

Und dann sind es auch noch die damals eher nicht künstlerisch oder diskursiv agierenden Frauen, die das scheinbar auch heute noch nicht abkönnen, dass Frauen bzw. Mädchen stark waren und stark sind: Zu schön war es, das Klischee zu bedienen, dass es kaum Frauen gab, die in der Hamburger Schule wortführend waren. WTF!

Und übrigens IST DAS SEXISMUS: auch wenn er von Frauen transportiert wird (Stichwort Misogynie): die Frauen, die eine Szene nachweislich mitgeprägt haben aus der Geschichte dieser Szene zu streichen. (Und ab 1997 Sandra auch als Musikerin, aber dass man die erste Diskurs-Rock-Riot Grrrl Band Parole Trixi auch noch aus der Geschichte der Hamburger Schule ausklammert, obwohl sie doch mitten in der Szene, auf dem Höhepunkt entstanden ist; da hätten wir nie was anderes erwartet. Wissen wir doch wie tiefliegend der Sexismus ist, in der Generation der Boomer, der wir, ein Glück, nicht angehören).

Und Hamburger Schule, das war natürlich auch nicht der ewige Student mit Papa-Kohle, der mal Journalist werden will, während wir die Sache mit der Gegenwart in der Gegenwart des sexistischen, nationalistischen, rassistischen und anti-intellektuellen Deutschlands schon mal klargemacht haben, der und die erst noch studieren mussten, um Journalisten zu WERDEN, um schlechte Kopien der Originale aus der Spex zu werden und zu überschreiben. Weil sie nicht wissen, was es bedeutet, Teil der Szene zu sein.

Und wisst ihr was das Lustigste an allem ist: diese Szene hat immer so zusammengehalten, war immer so solidarisch untereinander, (und ja, auch viele der Männerbands waren schon damals durchaus belesener was feministische Theorie betrifft, als so manche Zaungästinnen von heute ). Bei Leuten, die im betrunkenen Zustand Uni nachspielen, darf man die Ausführlichkeit der Wortbeiträge nicht überbewerten, inhaltlich kam da viel Glanz und Wärme rüber. Und ja, wie gesagt, auch Feminismus! Wir lassen uns nicht im Namen des Feminismus, den wir als Pop-Feministinnen und Pop-Linke selber mitgeprägt haben, unsichtbar machen.

Denn wie schon die Fehlfarben wussten und Diedrich Diederichsen richtig zu interpretieren verstand: Geschichte wird gemacht!

P.S. Und apropos: und das ständige Gestichele gegen Blumfeld nervt gratis dazu. (D)

Grether: Aber nicht interviewt. Und warum?

Dass die Geschichte GANZ OHNE SPEX geschrieben wird, haben wir nicht behauptet.

Das würde ja auch gar nicht gehen, irgendwo muss der Scheiß ja stattgefunden haben. Und in der Rezeption ist es doch jetzt schon komplett so: die Männer haben gelabert und den Diskurs bestimmt. Auch wenn es so tolle Bands wie Lassie Singers und Die Braut gab, sagen ja auch die, dass die Männer halt tonangebend waren. In einem Wort: uns missfällt einfach dieses gesamte NARRATIV. (D)

Grether: Ich verstehe, dass es alles nicht ganz so negativ war, wie wir es zuerst wahrgenommen haben. Aber “sehr präsent?” Der Name von Kersty wird nicht einmal ausgesprochen, nur kurz der Blumfeld-Artikel aus der Spex gezeigt und auch noch kritisiert, dass er eher von Männern als von Frauen handelt. Aber okay, das mit den “echten Meinungsmacherinnen” ist gut beobachtet. Und die beiden netten Erwähnungen der “Journalistinnen und Textarbeiterinnen” und überhaupt, dass es doch auch viele Künstlerinnen aller Genres in der HS gab, stammen ja von Dirk und Schorsch. Und nicht von der Journalistin. Okay, sie hat diesem Gedanken einen kleinen Raum eingeräumt. ja, nix anderes haben wir gesagt, dass sie diesem Gedanken einen kleinen Raum eingeräumt hat. Sie hat es immerhin nicht ganz unerwähnt gelassen. Seid ihr jetzt zufrieden? Früher nannte man das mal: Positionen marginalisieren. Wäre ja auch schön gewesen, wenn z.B. aus einem dieser meinungsstarken Artikel zitiert worden wäre. Whatever. Naja, Zick Zack und Alfred Hilsberg werden in der ganzen Doku überhaupt nicht erwähnt, vielleicht wäre, höflich formuliert, es auch fair gewesen, noch andere Labels als Lado ins Zentrum zu stellen. Und: das durchgehende, subtile Dissing von Blumfeld und ihren großartigen Songtexten (durch z.B. Christiane Rösinger) ist auch ein bisschen zwiespältig. (D)

Rebecca Spilker: Ich finde, das, was ihr hier kritisiert, das, wo ihr euch nicht gesehen und gehört fühlt, ist eine Nebenspur. Auf der seid ihr sehr emotional unterwegs. Die Doku setzt sich doch auf eine Art und Weise mit den geäußerten Wahrnehmungen der Interviewten auseinander, die man erst einmal ernst- und hinnehmen muss, ohne ihren Beitrag oder ihre Rolle in den damaligen Zusammenhängen abwerten zu müssen. Die Autorin hat eher ein persönliches Memoir hergestellt denn eine präzise Analyse der verschiedenen Rollen aus- und innerhalb der Hamburger Nächte dieser Zeit. Darum kommen nicht alle, die sich aus heutiger Sicht als Beteiligte wahrnehmen, in der Doku vor, wird nicht jeder Aspekt komplett ausgeleuchtet. Das mit dem “Gesamtdiskurs” haben wir alle geschnallt. Er wird auch in der Doku thematisiert. Zum einen unterstellt ihr “weinen” und “selbstgerechtes Lästern” von “welchen” (wer ist denn gemeint? Frauen oder Männer? Ich finde das ungenau). Zum anderen jammert ihr selbst über ein Nicht-Gesehen-Werden als Entdeckerinnen und Bedeutungsgeberinnen der “Bewegung” in intellektueller und linguistischer Hinsicht. Was soll denn das Ergebnis eurer Ausführungen sein? Alles Quatsch, Mädels? Hättet ihr mal mehr “Komplexität zurückgespielt” wie die “Doppelbegabten” aus Köln, dann würdet ihr heute auch nichts monieren? Das Klischee, dass “es keine Frauen in der HH Schule gab” wird doch hier gar nicht nicht “bedient”. Lediglich, dass es so wenige gab, wird hinterfragt und beschrieben. Die Protagonist:innen sprechen einfach offen über Eindrücke und Erfahrungen. Und dann, nachdem ihr eure Rollen im Spexschreiben über die erwähnten Bands erschöpfend ausgeführt habt und seine Auswirkungen auf ihre künstlerische Arbeit, setzt ihr euer “Mitfdefinieren” geradezu gleich, mit der Arbeit und der Qual im künstlerischen Prozess der Musiker:innen. Klar, alles benötigt und bedingt sich gegenseitig, aber, sorry, hier kommt irgendwie beleidigte Leberwurstigkeit rüber. Ihr werdet doch in der Doku erwähnt, das, was ihr hier anreisst schon auch thematisiert. Hättet ihr gerne mehr Raum gehabt? Interviews geben wollen? Habt ihr das Gefühl, die Falschen kamen zu Wort? Fast könnte man den Eindruck haben …Okay, geschenkt. Diese Feelings darf man haben. Aber: Die Filme hat Natascha eben so gemacht, wie SIE es für relevant hielt. Noch einmal: Es ist eher ein relativ kurzes Memoir als eine Jonathan Hayoun-Dokumentation. Da entstehen IMMER erzählerische und argumentative Lücken. Das kann man nicht mögen, Natascha nun aber, wie ihr, zu unterstellen, die Doku sei “einfacher, simpler Plemplem” ist schon arg abwertend. Ist sie es in euren Augen nur, weil ihr und eure Band von damals kaum bis gar nicht vorkommen? Dächtet ihr anders über den Zweiteiler, wenn ihr selbst stärker im Fokus stündet? Eure Text hier legt das schon irgendwie nahe, nix für ungut … (D)

Grether: Es ist völlig in Ordnung, dass du hier die Schönheiten und Feinheiten der Doku hervorhebst. Vielleicht braucht es einfach noch mehr Dokus. (…) Wir lassen uns doch seit 25 Jahren aus dieser Hamburger Schule Geschichte rausstreichen, damit es bloß nicht beleidigt oder gekränkt wirkt. Jetzt haben wir es halt mal gesagt, thanks for understanding. Und ja, wirklich gute journalistische und im Moment ihres Erscheinens einflussreiche Beiträge haben einen genauso hohen Wert wie Musikmachen. Und wir sagen das als Musikerinnen UND Autorinnen: haben also die Wahl. Und wenn du hier schon von Qual sprichst: wir würden uns beide IMMER eher fürs Musikmachen als fürs Schreiben entscheiden, wenn`s um die Frage des “Feel good” geht. Schreiben und gelesen werden und die “In die Fresse”-Resonanz war für uns immer das quälendere. Und das ist aber sowieso eine Frage, die jedes Individuum für sich klärt, und die Du hier nicht für alle klären kannst. Und hey, klar wären wir gerne interviewt worden, aber das war nicht der Grund für den Post. (D)

Rebecca Spilker: Da widerspreche ich euch gar nicht, wobei die Bedeutung dieser beiden Herren vielleicht auch mal blasser wird, angesichts einer neuen Generation von weiblichen Edelfedern und Denkerinnen. Aber ihr macht etwas an einer Doku, die, glaubt es mir, eine hochintelligente Feministin gemacht hat fest, was an anderer Stelle besser anzuleinen wäre. Das, und das Unterbringen von euren PRIVATEN Verdiensten hat mich wirklich, wirklich gestört. Es tut der Sache nicht gut. Macht sie kleiner. (D)

Bernadette Hengst: Liebe Sandra und Kersty, ich verstehe eure Enttäuschung darüber daß ihr nicht Teil des Films seid. ich wertschätze euch als wichtige (Vor)Denkerinnen und Mitgestalterinnen dieser Zeit sehr. Und da hättet ihr als Journalistinnen genauso gefragt werden müssen wie z.B. Christoph Twickel. Warum Parole Trixi und andere Musikerinnen nicht auftauchen, hat aber eher damit zu tun, daß der Film sich mit dem Anfang der 90er beschäftigt und daß die Filmemacherin sich auf drei Musikerinnen fokussieren wollte: Nixe, Christiane und mich (die Braut). Die Doku hätte gut zwei Stunden sein können, das war aber wohl vom NDR nicht gewollt. Ich hoffe daß es bald mehr Filme gibt, die u.a. die Geschichte aus HH mehr aus einer auch weiblichen Perspektive beleuchten. Love & respect Bernadette (D)

Grether: Liebe Berna, wir sind wirklich super froh über diese netten Worte, weil, ehrlich, wenn mir, Sandra, irgendwas an unserem Post selber etwas unangenehm war, dann NUR weil ich / wir uns so freuen, dass die Braut so schön und angemessen gewürdigt wird – und das ist von Herzen das Beste, was passieren kann bei so einer Doku. Und glaub mir, mir geht das Herz auf, wenn ich überall ENDLICH eure tollen Bandfotos sehe in diesen Beiträgen zur Doku, wo sie hingehören. Es war deshalb echt ne Überwindung, diesen Post trotzdem zu schreiben, aber es geht darin ja, wie du schon sagst, um unsere Rollen als Journalistinnen, nicht als Musikerinnen. Die Sache mit der Parole Trixi Platte ist mir dabei relativ egal, es ist auch völlig ok, angesichts der Tatsache, dass das Album ja erst 2002 erschien, ich wollte es nur im Post nicht ganz unerwähnt lassen. Aber was Kersty für die Hamburger Schule getan hat, ist ziemlich einzigartig, und ich als Schwester musste sie jetzt auch mal ein bisschen beschützen und das hier vorantreiben. Sie selber hätte es sonst schon wieder nicht so wirklich gesagt. Also Danke für deinen Respekt und deine Worte, auch von Kersty, bin jetzt echt beruhigt und kann schlafen . (D)

Rebecca Spilker: Hier reden viele mit, ich ja auch, obwohl ich einfach nur seit 1983 in Hamburg ausgehe. Obwohl, gerade dieses Ausgehen hat vor Augen geführt, wie sehr wir alle (“Jungs” wie “Mädchen”) immer noch Rollenzuschreibungen der Eltern- und Großelterngerneration wegarbeiten. Es gab im Nachtleben die systematische Ausgrenzung von Frauen. Auch noch in den 90ern. Diesen Frauen sprecht ihr in Teilen ihr Wahrnehmungsrecht ab, mit eurem Text und bringt eure Rolle, die ja eine spezielle ist, ins Spiel. Und ihr fallt etlichen Schwestern in den Rücken aus einer persönlichen Emotion heraus. Es war gern gesehen, wenn man den Herren Großkünstlern zuarbeitete (Promo, Background, Grafik, Merch und eben auch Artikel schreiben, zuhören), aber “Wortführerin” sein, und sei es auch nur für 30 Minuten- das war eher selten, zumindest in diesen Kreisen. Das vielgehörte Argument, man hätte ja selbst z.B. Musik oder andere Kunst machen können, dann hätte die Sache eh anders ausgesehen, greift nicht, weil sich unter den männlichen Ausgrenzern massenhaft Laberstudenten und Tunichtgute befanden, die einfach NUR DA waren, in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit. Wie Knarf es in der Doku beschreibt (“man drehte ihnen, den Frauen, den Rücken zu”) war es. Ich habe es erlebt. Ihr habt für die Spex geschrieben, dadurch wart ihr “drin”. Wenn man über sie schrieb oder selbst im Fernsehen war, so war es ein paar Mal bei mir, hatte man die volle Aufmerksamkeit, wurde auf Fame abgeklopft. Und auch auf Nützlichkeit. Sonst blieben (viele, natürlich nicht alle, klar) die Herren gerne unter sich, im Kokshinterzimmer. Man muß aber auch die eigene Rolle bespiegeln. Auf einer Skala von 1 bis 10 – wie tussig war ich? Wie bewundernd, wie bedürftig nach Wahrnehmung, auch in sexueller Hinsicht? Wie sehr redete ich, auf der Suche nach Aufmerksamkeit, nach dem jeweiligen Mund? Wie intensiv setzte ich ausschließlich Körper statt Brain ein? Mich nervt einfach das der Anerkennung Hinterherhecheln. Ich empfinde euren Text so. Jeder kennt euch, jeder weiß, was euer Anteil am Pop-Diskurs der letzten 30 Jahre ist. Punkt. Lehnt euch zurück und genießt es. Die Auseinandersetzung mit weiblichen Rollen nimmt ja aktuell Fahrt auf, vielleicht sinnvoller Weise aber an anderer Stelle. Dieses ewige Rückwärtseinfordern und Schnute ziehen, ja, das macht die Sache klein, es ist eher zickig statt aggressiv (was passender wäre …). Und wenn dann mal jemand, in diesem Fall Natascha, die Möglichkeit nutzt, in den Öffis etwas zu beschreiben und genau diese Ausgrenzung nicht auszusparen, bringt ihr euch und eure Rolle ins Spiel. Keiner von den Typen täte das. Höchstens in einem diskreten Telefongespräch. Man kann die Doku nicht mögen, man kann sie sich anderes wünschen, aber (ich möchte den Begriff “Frauensolidarität” nicht überstrapazieren) es ist hier doch immerhin ein Beitrag zur Aufarbeitung und Reflexion geleistet worden. Und ihr kommt sogar darin vor. (D)

Kerstin Grether: Der NDR-Beitrag lässt es so aussehen, als hätten die Spex und ich nur über Männerbands berichtet. Indem die Erzählstimme der Doku das behauptet, nivelliert man die echt krassen Anstrengungen, die es mich /uns seinerzeit gekostet hat, die musikalischen Beiträge von Frauen in der Spex zu hypen. Plötzlich stört sich die Gesellschaft nicht mehr daran, dass eine Journalistin über Frauenbands schrieb, sondern dass sie über Männerbands schrieb. Als wäre ausgerechnet ich eine Komplizin der misogynen Verhältnisse gewesen, und nicht: eine Kämpferin dagegen, die den Pop-Feminismus für Deutschland miterfunden hat. Und da frage ich mich schon: warum hat sie aus all den vielen Informationen, die sie zu mir hätte sagen können, eine so verdrehte gesendet. Welchem Zweck dient dieses Narrativ – oder ist es einfach nur Uninformiertheit, dem Stress geschuldete Ignoranz gegenüber dem Werk einer Kollegin? Es wird gerade wieder so ein „Schwarzweiß“-Denken en vogue: aber „Gut“ und „Böse“ sind gefährliche Konstruktionen, die sich dann ja jederzeit mit anderen Inhalten füllen lassen. Also in anderen Worten: Sündenbockpolitik. Ohne mich. (F)

Christiane Rösinger: Wenn ich eine Kritik an der Dokumentation äußern würde, wäre es, dass die eingeladenen Frauen halt nur über die Männerbande in Hamburg reden. Und das es ist nicht so sehr um ihre Musik geht. Und dass die Herren ausgiebig zu Wort kommen und auch ihr ganzes musikalisches Werk gewürdigt wird. Aber es regt mich halt nicht wirklich auf. Es ist eine Dokumentation fertig kein Anspruch auf Vollkommenheit und die Hamburger Nostalgie wird zu langsam peinlich. (G)

Rebecca “Nixe” Walsh: Ich finde, das ist eine inspirierende Diskussion mit guten Argumenten auf allen Seiten. Aber besonders spricht mich der Gedanke Ella Grethers an, dass das Narrativ, Frauen hätten damals keine Rolle gespielt oder gar spielen dürfen, den Frauen, die es eben doch taten, ihre Bedeutung abspricht und sie aus der Geschichtsschreibung nachträglich herausradiert. Das stört auch mich schon seit geraumer Zeit, und ich wünschte, ich hätte die geistige Präsenz gehabt, es bei meinem Interview so präzise zu formulieren wie Ella hier. (…) Es war für mich ganz normal. Musik zu machen. Auch mit Jungs. Und für die Jungs war es auch normal. (Oder sogar manchmal ein besonderes Anliegen). Das finde ich ja auch so perfide, es heutzutage so darzustellen, als hätten wir von Gleichberechtigung erst letztes Jahr gehört. Übrigens auch ungerecht den Jungs gegenüber. (D)

Kerstin Grether: Die Gesellschaft in den 1990er Jahren war immer noch sehr sexistisch, das wird heutzutage auch keine*r mehr ernsthaft bestreiten. Das Problem innerhalb der Musikszene waren im Kern wirklich nicht männliche Musiker, die viel geredet haben, zumal auch viel Schlaues dabei war, sondern z.B. das gesamte Verwertungssystem. Die Entscheider*innen im Musikgeschäft. Die Radio-Stationen, die Booker, die Plattenfirmen, die Indie-Labels, das Publikum, das den Jungs an den Lippen hing und den Frauen „Ausziehen“ zurief (Wie Bernadette so eindrücklich in der Doku erzählt. Immerhin hat die Doku von Natascha Geier eine neue Sichtbarkeit für z.B. die Geschichte von Bernadette La Hengst und Mobylettes / Nixe gebracht). (…) Die Abwertung von Feminismus in allen Formen und Formaten. Ein Albtraum. „Wir sind politisch und sexuell andersdenkend“ war da echt eine coole Ansage von Blumfeld an diesen Zeitgeist, und später auch „Die Sache mit der Team Dresch-Platte“ von Tocotronic. Und überhaupt: Images von Jungs, die auch ein bisschen wie Mädchen aussahen. (…) Also natürlich haben die Männer in dieser Szene, wie überall, die schrecklichen Erfahrungen, die wir alle dauernd machten, gar nicht fassen können. Aber dazu hat auch ein Klima beigetragen, das Feminismus nicht möglich gemacht hat, so dass jede Gewalterfahrung von Frauen nivelliert wird. Man hatte dann wirklich das Gefühl, es gibt zwei verschiedene Welten; die der Männer und die der Frauen, und das, obwohl wir doch in derselben lebten. Das heißt aber nicht, dass es in dieser doch recht solidarischen Szene nicht doch noch selbstverständlich gewesen wäre, dass auch weibliche Musiker von den männlichen Support erhielten. Eigentlich war es so, dass Jungs und Mädchen im selben Klassenzimmer sitzen, und sie helfen sich auch noch untereinander, aber dann beschließen gefühlt höhere Mächte wie etwa Schulleiter*innen, Rektorate usw. dass jetzt aber nur die Jungs weiterkommen. Die Öffentlichkeit darf sich an diesem Punkt auf keinen Fall rausnehmen, und es auf die Musiker blamen. Man darf ja nicht vergessen, dass die männlichen Musiker auch oft “Outsider” waren; (F)

Kapitel 3: Der Begemann-Backlash

Linus Volkmann: Für mein damaliges Fanzine führte ich in den 90ern oft Interviews mit deutschsprachigen Acts aus Hamburg. Quasi alle sträubten sich dabei gegen das Etikett “Hamburger Schule”. Die Gespräche wurden immer zäh, wenn es darum ging. Das sei man nicht, man sei was ganz eigenes und der Begriff überhaupt nur eine stumpfe, werbliche Zuschreibung des Außen.

Nun erschien in der ARD-Mediathek eine Doku zu jener Hamburger Schule und auf einmal scheint das Problem umgekehrt zu sein: Man werde nicht genug für die eigene Beteiligung an dem amorphen Gebilde der Hamburger Schule in diesem Film gewürdigt!

Wenn das nicht irgendwie ein Treppenwitz ist, weiß ich es auch nicht.

Ich kann die Doku jedenfalls empfehlen. Sie ist kurzweilig und bemüht sich augenscheinlich, dem damaligen Männerüberhang auf der Bühne etwas entgegenzusetzen. Vollständigkeit auf zweimal 35 Minuten zu erwarten, erscheint mir komplett vermessen.

Meine Empfehlung: Wer sich einen anderen Blickwinkel auf das damalige Phänomen wünscht, kann doch einfach selbst was drehen, statt die Filmemacherin persönlich zu diskreditieren. ( C)

Judith Liere: Es ist aber auch einfach keine Wissenschaft mit objektiven Wahrheiten. Die Doku ist schon allein durch die Ich-Perspektive der Autorin subjektiv. Es gibt nicht die eine Wahrheit über die Hamburger Schule. Und dass der Blick von vielen Frauen darauf ein anderer sein könnte als der vieler Männer, kann man vielleicht auch mal stehen lassen. Bernd wurde ja auch nicht unterschlagen. Nur nicht so erwähnt/erzählt, wie ihn andere und er selbst gerne gesehen hätten. (A)

Christiane Rösinger: Bei einem männlichen Journalisten hätten die Herren sich nicht so im Ton vergriffen. ( C)

Albert Koch: Ich fand die Diskussion in „meiner“ Bubble zuerst ganz amüsant. Vor allem, weil sich manche Kommentierende gar nicht erst die Mühe gemacht haben, ihre Beleidigteleberwurstigkeit wegen ich bin zu kurz gekommen/ich war doch auch so wichtig/ich wurde nicht interviewt zu verbergen. Als dann die Regisseurin persönlich angegangen wurde, fand ich es dann nicht mehr so lustig. Die Diskussionskultur „bei uns“ ist genauso verwahrlost wie bei denen, die wir für unsere Gegner halten. ( C)

Wolfgang Zechner: Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, woher diese unverhältnismäßige Wut kommt und kann sie mir wirklich nur mit gekränkten Egos erklären. Bis auf die seltsamen (falschen?) Songtitel-Einblendungen gibt es wenig aussetzen. Und ein bisschen kenne ich mich bei dem Thema auch aus, behaupte ich mal frech. Es kommen sehr viele Protagonist:innnen und Zeitzeug:innen zu Wort. Kommen alle zu Wort? Nein. Wird alles ausgeleuchtet? Nein. Aber das ist auch unmöglich. Es ist nun mal (öffentlich-rechtlicher) Journalismus mit einer sehr begrenzten Zeitvorgabe, der sich an ein uninformiertes Mainstream-Publikum wendet. Es ist die ARD und nicht die komplette Spexsammlung der Jahrgänge 89 bis 94. Für Leute die mehr wissen wollen, gibt es genug (subkulturelle) Literatur zum Thema. Hängt mich höher, aber ich fand den ersten Teil durchaus gelungen. ( C)

Bernd Begemann: Mein lieber Linus Volkmann

Stell dir vor, jemand macht eine Doku über Intro. Niemand redet mit dir, niemand schreibt dich an. Über Umwege erfährst du, dass die Macher der Doku dich von einer Podiumsdiskussion entfernen ließen, für die du eigentlich schon eingeladen warst. Du schaust die Doku und realisierst, dass die Geschichte der Zeitschrift Intro vor allem von Leuten erzählt wird, die niemals einen Fuß in die Redaktion gesetzt haben.

Zum einen.

Zum anderen habe ich nie die Bezeichnung Hamburger Schule von mir gewiesen. Weil ich kein Idiot bin und weiß, dass es gut ist, wenn es einen Oberbegriff gibt für das, was du tust.

Im Gegenteil versuche ich bis heute zu artikulieren, was uns verbunden hat.

Außerdem : „wenn du dich verars*ht fühlst, dreh doch deine eigene Doku“ ist leider kein gangbarer Weg für mich. ( C)

Linus Volkmann: Ich glaube, kaum etwas interessiert mich mehr, als den Bernd Begemann Take auf die Hamburger Schule. Also wie sich der Nukleus dereinst in Bad Salzuflen um dich herum verdichtete. Aber auch wie in Hamburg selbst der Bruch kam mit “Deutsche Hymne ohne Refrain” und warum du nie bei einem der drei relevanten Hamburger Schule Labels (Lado, WSFA, Buback) erscheinen konntest. Von “Mit Jochen Distelmeyer im Autokino” ganz zu schweigen.

Die Doku da jetzt war für all das offensichtlich viel zu klein. Aber zu deiner neuen Platte lade ich dich gern zu einem Podcast ein, wo wir ausführlich über all das sprechen.

Wie (geil) wäre es?! ( C)

Maik Brüggemeyer: Die Argumentation, dass man einfach selbst etwas drehen kann, wenn einem die Doku nicht gefällt, würde natürlich auch bedeuten, dass man einfach seine eigene Kritik des Films schreibt, statt die Kritiken anderer zu kritisieren. Aber Diskurs ist das nicht. ( C)

Myriam Brüger: wenn es um die Diskurshoheit gehen würde müsste in Hamburg wirklich jeder sein eigenen Film machen. So bekloppt war das und ist es scheinbar immer noch. ( C)

Maik Brüggemeyer: Sam Mendes dreht ja gerade vier Beatles-Filme. Jeweils einen aus der Sicht von John, Paul, George und Ringo. Vielleicht hat er danach Lust auf Kristof, Frank, Bernadette, Knarf, Myriam, Bernd, Dirk, Tilman, … ( C)

Kerstin Grether: Es wird immer so sein: bei vielstimmigen Subkulturszenen werden sich immer diejenigen beschweren, die unsichtbar

gemacht wurden. Und natürlich hat das auch immer etwas Lächerliches. Aber auch zutiefst Menschliches. Und wenn man über eine so vielstimmige Szene berichtet, hätte man zumindest das vorher wissen können. Es ist immer wichtig, die eigene Macht als Journalistin zu reflektieren. Man hätte diese umstrittene Doku dann auch als persönliches Memoir benennen müssen, wenn es so gemeint war. Dann schreibt man halt nicht „Die Hamburger Schule“ obendrüber. (F)

Linus Volkmann: Von einem Doku-Titel wie “Einer von vielen möglichen Blicken auf die Hamburger Schule” hätte ich aus marketingstrategischen Gründen dann doch abgeraten ( C)

Kapitel 4: Begemann legt nach oder: Die Missverständnisse werden missverstanden und Goldene Zitronen: ist das Kunst oder kann das weg?

Bernd Begemann: Es gab wohl Missverständnisse bezüglich meines Unmutes wegen der neuen „Hamburger Schule“ Doku auf N3 TV. Einige wollen daraus ein „Mann vs. Frau“-Ding machen. Ich glaube, da liegen sie komplett falsch. Das hier ist eher ein „Macht vs. Ohnmacht“-Ding. Die Regisseurin dieser Doku, diese Person namens Natascha Geier, hat nämlich Macht.

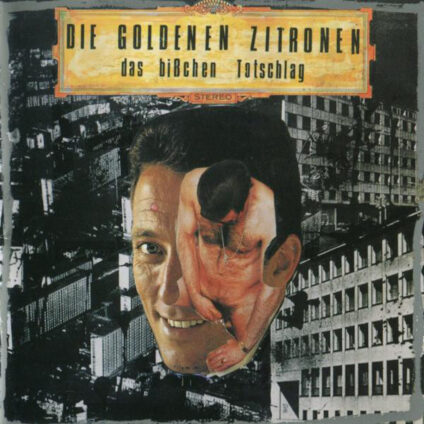

Sie hat die MACHT, mich aus einer Podiumsdiskussion im Vorfeld hinterrücks und heimlich wieder auszuladen, zu der ich eigentlich schon eingeladen gewesen war (22.4.24 Lichtmess HH). Sie hat die MACHT, mich als Chronistin aus einer Geschichte zu entfernen, die ohne mich so nicht passiert wäre. Sie hat die MACHT, ihren Expartner Tilman Rossmy und seine fu*king wichtige Band „Die Regierung“ komplett aus der Geschichte zu entfernen. Sie hat die MACHT, einen Ausnahmekünstler wie Jochen Diestelmeyer in Abwesenheit wie einen Trottel dastehen zu lassen. Stattdessen bekommen wir…DIE GOLDENEN ZITRONEN? Und ihren verdammten Covermaler? Die niemand jemals als Hamburger Schule identifiziert hat? Die sehr spät zur Party kamen und vor allem linksradikales Dogma beitrugen? K-Gruppen Mief, in dem Gesinnung und Parolen auf einmal das Wichtigste wurden und Gnade dem, der nicht mitzog? Es war unter anderem diese Dogmatik, die unsere Szene spaltete, implodieren ließ. Eine Szene, die bis dahin von Neugier und experimentellem Ausdruck befeuert wurde („singen, was noch nie gesagt wurde“). Die Rolle der Goldenen Zitronen nicht kritisch zu hinterfragen ist nach meinem Empfinden ein ärgerliches journalistisches Versäumnis, eines von vielen. Aber das ist natürlich nicht euer Problem. Die beiden Teile schauen sich süffig weg, quirliges TV. Es ist nur mir, dem Involvierten, dem Zeitzeugen, dem sich immer noch der Magen umdreht. (B)

Jens Friebe: Dass du (Begemann) und Tilmann (Rossmy) nicht (edit: bzw. unzureichend) vorkommt, ist extrem schwach. Für mich und ich glaube die meisten, die ein bisschen weiter weg waren vom Geschehen, gehörten die Zitronen auf jeden Fall auch in den Zusammenhang. die Konflikte darzustellen, wäre interessant gewesen. Sehr schade, dass es nicht passiert ist. (B)

Bernd Begemann: Tilmans Reaktion ist IMMER souveräner. Allerdings bekommt er Dinge auch oft nur sehr spät mit. (B)

Kerstin Grether: Man kann auch mehrere Erfahrungen machen: als Mädchen hatte ich das Gefühl ohnmächtig zu sein, in der deutschen Gesellschaft, aber als Autorin und Musikspezialistin hatte ich Meinungsmacht. Ich habe versucht sie nicht zu missbrauchen. Ich konnte oft selbst nicht glauben, wie sehr die Leute auf die Spex gehört haben. Fragt mal Bernd Begemann, was mein damaliger Verriss seines Nachfolge-Albums zu „Rezession, Baby“ ihn gekostet hat. Das tut mir heute noch leid. Er hat ja Recht, plötzlich waren da dogmatische Tendenzen, und plötzlich war es nicht mehr cool, Bernd gut zu finden. (F)

Linus Volkmann: “Sie lässt die Hamburger Schule zum großen Teil erzählen von Personen, die niemals jemals irgend jemand für Hamburger Schule gehalten hat” … Bruder, ich habe die Doku auch gesehen und diese Aussage ist einfach falsch. (Bege Insta)

Wolfgang Zechner: Die Goldenen Zitronen waren natürlich ein wichtiger Teil der sogenannten Hamburger Schule. “Das bisschen Totschlag” ist eines der vier, fünf besten Alben des “Genres”. (Drüben) Auf dem Hügel bin ich bereit zu sterben. Und wo bitte wurde Jochen Distelmeyer als Trottel dargestellt? Nur weil Christine Rösinger (?) sinngemäß meinte, Teile seiner Texte bestanden aus Zitaten? Das stimmt erstens und spricht zweitens für Jochen und nicht gegen ihn. Zu den persönlichen Freundschaften will ich mich nicht äußern, weil ich die beteiligten Personen nicht persönlich kenne. (B)

Bernd Begemann: die Zitronen haben Agitprop zurück gebracht. Danke dafür. Das muss reichen. (B)

Jens Friebe: finde nicht, dass bei den Zitronen die eindeutige Positionierung auf Kosten der Ästhetik ging. Selbst ihre tagesaktuellste Platte „das bisschen totschlag“, hat über den konkreten Anlass ihren Reiz behalten, weil das ganze musikalisch und textlich formal interessant vermittelt wurde. Verspieltheit und Leichtigkeit sind dann schon wieder konkrete Kriterien, über deren Gültigkeit man streiten kann. (B)

Wolfgang Zechner: Ich darf in diesem Zusammenhang den Begriff Diskurspopdiskurs in die Welt schicken. (B)

Ekki Maas: Jetzt weiß ich! Die planen eine neue Fraktus-serie und die Lügendoku ist der Pilot. (B)

Klaus Gaffkus: Wow! Ich habe die Missverständnisse total missverstanden! (B)

Kapitel 5: “Hamburger Schule”, wer hat’s erfunden?

& wer gehört dazu?

Jochen Overbeck: Meine Säulenheiligen waren damals Tilman Rossmy und Fink, fand schon schade, dass die wie auch Bernd keinen Platz gefunden haben. Aber wenn man irgendeine Form der Vollständigkeit versucht hätte, wäre man schnell bei so einer Art vorgelesenem Wikipedia-Artikel gewesen.( C)

Jens Friebe: ich glaub, die schublade war nicht das problem – zumindest nicht bernds. nur, was wie drin war und was nicht. (A)

Torsten Groß: Künstler:innen finden solche Labels ja nie besonders toll und wollen sich entsprechend abgrenzen. Ihr gutes Recht! Dennoch ist die Wortschöpfung von Thomas Groß historisch und ziemlich zutreffend, wie ich finde. Letztlich wissen alle sofort mehr oder weniger, was gemeint ist. ( C)

Torsten Groß: Echt? Du wirst es wissen. Irgendwie wird das immer Thomas zugeschlagen. Oder Hans Nieswandt. Danke! ( C)

Hans Nieswandt: wenn Wikipedia sagt, dass ich den Begriff 1991 in der Spex erstmals benutzt habe, ein Jahr vor Thomas, wird’s schon stimmen, denn Wikipedia irrt sich bekanntlich nie…bei Backes/Fuhlbrügge abgeschrieben war es sicherlich auch nicht, von der Interpretation lese ich hier zum ersten Mal. Bei Spex war es uns ja sehr wichtig, Wortschöpfungen selbst zu prägen, siehe auch die weltberühmten „Elefantenhosen“ von Sebastian Zabel . Und so rasend originell und tiefschürfend ist „Hamburger Schule“ als ironischer Gruß Richtung „Frankfurter Schule“ ja nun auch nicht, das war eigentlich sehr naheliegend und typischer Spex-Humor. ( C)

Rebecca “Nixe” Walsh:

Neben all den Diskussionen um den Zweiteiler “Die Hamburger Schule – Musikszene zwischen Pop und Politik” von Natascha Geier, die interessant und wichtig sind – jedoch an anderer Stelle zur Genüge stattfinden – möchte ich hier öffentlich und to whom it may concern (namentlich King Rocko Schamoni und Jens Jordan) feststellen:

1. Dass ich NICHT die Erfinderin des Pudel Clubs bin!

2. Und das auch niemals behaupten würde, noch je behauptet habe!

3. Vielmehr sprach ich im Interview über diverse Sachverhalte, die zur Entstehung dieses Clubs führten, wie den Partykeller Lincolnstrasse und die Boutique Pudel; und dann, als eines der vielen Salzkörnchen in der Suppe, auch über meinen Jour Fixe.

4. Diese umfassenden und möglicherweise ineloquenten Ausführungen fielen dann dem Schnitt zum Opfer, und übrig blieb nur der impertinente, infernalische und anmaßende Eindruck, ich hielte mich für die Erfinderin des coolsten Clubs der Stadt.

Das ist falsch.

Mir ist das peinlich.

Mach das weg.

Ekki Maas: So macht Fernsehen dumm und es klittert die geschichte in kleine doofe Klischeehappen. Aber das etikett Hamburger Schule war leider sogar zu Lebzeiten eins, das auch viel Ungemach über die Musiker brachte, die sich trauten deutsch zu singen. (E)

Maik Brüggemeyer: Aber ohne dieses Label, ohne das Ausrufen eines Trends, wäre deutschsprachige Musik doch viel weniger beachtet worden, oder? Dann hätte man euch eben mit Nena oder Hubert Kah verglichen (E)

Ekki Maas: Auf jeden fall. aber da das Label immer mit sehr ideologischen Regeln einher ging, wollte niemand so gern dazugerechnet werden. nicht mal die Regelerfinder. Dass sich jetzt jemand bemüßigt fühlt, noch eine deutlich einfachere dumme Suppe draus zu kochen, kann ich mir vorstellen. Dein ‘Greenwich Village’-Vergleich stimmt haargenau. (E)

Maik Brüggemeyer: Ich fürchte auch, dass Leute, die in der Mediathek nach einer Doku über die Hamburger Schule suchen, das in 90% der Fälle aus Nostalgie tun und nicht, weil sie eine vor einem Vierteljahrhundert erloschene Szene entdecken wollen und sich danach die Kolossale Jugend-Box kaufen. Ich hätte halt generell gehofft, dass man das “Vermächtnis” einer subkulturellen Bewegung nicht (nur) im Mainstream sucht, sondern eher darauf schaut, wie Ästhetiken und Themen der Hamburger Schule von nachfolgenden Künstler:innen jenseits der Charts weitergeführt werden, wie Bands wie Kolossale Jugend, Blumfeld, Sterne, Tocotronic, Begemann etc. die deutsche Songsprache verändert haben und auch das Reden und Schreiben über Musik ein anderes geworden ist, wie Musik und Texte über Musik miteinander kommunizierten usw. Und das waren eben nicht die Texte der sog. Popliteratur. Naja. (E)

Thomas Gsella: Weiß zufällig jemand, ob ich Hamburger Schule bin oder war?

—

Kapitel 6: Pop-Literatur, allein das Wort schon!

Sarah Khan (Autorin des Buches “Go Go Girl”): In meinem 1999 bei Rowohlt erschienenen Roman Gogo Girl ging es um die Hamburger Schule aus Sicht einer jungen Frau/Studentin die mit einer Band namens Hirn auf Tournee durch Deutschland geht. Die Perspektive ist die einer Frau, die die T-Shirts bei den Konzerten verkauft, die den Einlass macht, die die emotionale Versorgung der jungen Genies sicher stellt, Benzingeld leiht, Liebesdramolette liefert. Und am Ende nach Berlin zieht. Als die NDR-Doku, die ich mir heute angesehen habe, dann aber ausgerechnet diesen Sylt-Schnösel Kracht als eine literarische Folge ausgerechnet der Hamburger Schule präsentierte, war sie spätestens nicht mehr ernst zu nehmen. Sorry, das war einfach komplett daneben und faul und auch pure Männer fixierte Geschichtsschreibung.

Ich habe meinen ersten Roman geschrieben nachdem ich als „Beiwagerl“ mit Mastino auf Tour war, das war von meinen damaligen Freund, der bei der Kolossalen Jugend Bassist war, das Nachfolge-Projekt. Das war einfach so eine krass entmythologisierende Erfahrung zum Thema Sex, Drugs, Rocknroll, das musste ich unbedingt aufschreiben. Auch als Abgrenzung um meinen eigenen Weg zu finden.

Und es tauchten auch ganz viele aus dem damaligen Milieu kurz mal im Roman auf, aber eben nicht als Helden, sondern als Leute, an denen man sich abarbeitet. Die Grethers, die spezifische Bedeutung der Spex und der ganze Diskursraum, der eben von vielen Frauen gemanagt und ausgearbeitet wurde, fehlen in der Doku total. (D)

Grether: Hey Sarah, ich weiß noch wie damals dein toller Roman Gogo Girl bei mir, Kersty, im Supermarkt (in Berlin) plötzlich im Zeitschriftenregal stand und ich dachte, wow, eine von uns hat es in den Mainstream geschafft. Wie naiv man damals dachte und wie toll und wichtig, dass es dieses Buch gab, mit dem du dich ja auch ganz schön angreifbar gemacht hast. Es wäre so viel geiler gewesen, Sarah Khan wäre in diesem Beitrag gewesen als Christian Kracht. Das mit Christian Kracht ist sogar so daneben, dass ich froh bin, es kurzfristig verdrängt zu haben, um weiter posten zu können . Danke auch für deinen Respekt für unsere Arbeit und vor allem für das Benennen dieses “Diskursraum, der eben von vielen Frauen gemanagt und ausgearbeitet wurde”: genau! (D)

Rebecca Spilker: Kracht war voll drin, im “Diskurs”. “Faserland” kam 1995 raus und die “Tempo”-Clique saugte ja auch am Euter dieser Zeit/dieser Orte. Aber was weiß ich. Kann auch Quatsch sein natürlich… (D)

Grether: Kracht war anti-links und hat gegen den Pudels-Club rumgeschnöselt, als wäre das so eine Kloake armer studentischer Hänger. Und war Teil der Literatengruppe, die das im konsvervativen, anti-politisch-korrekten Feuilleton Buch “Tristesse Royal” veröffentlicht hat, in dem auch Autoren (Joachim Bessing) dabei waren; die man mittlerweile zum äußerst rechten Rand (vielleicht sogar gleich zur Neonazi Szene, da will ich mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster hängen; mir reicht es auch schon, wenn er extrem rechts ist) zählen könnte. Und sie haben also dieses Buch veröffentlicht, in dem sie dezidiert den Pudels Club und die Hamburger Schule aufs Übelste herabwürdigten. Vom Pudels Gehänge und von den ekligen Toiletten, auf die die eklige linke “Bagage” halt geht, war so ungefähr, den Wortlaut kann ich nicht ganz aus der Erinnerung zitieren; die Rede. Und diese neoliberale ehemalige oder whatever “Tempo Clique”, die uns den ganzen Backlash neoliberaler Ideen besorgt hat, z.B. den Girlie-Hype, der die Entpolitisierung von Diskursen und vor allem von weiblichem Selbstempowerment vorantrieb, eingebracht hat: Diese Autoren haben ganz lang im Feuilleton den Ton angegeben. Und Hamburger Schule war der Gegenentwurf dazu. Dann gingen die halt auch in unsere Clubs. Ja, die Clubs waren halt cool, dann sind die halt da hingegangen. Das heißt noch lange nicht, dass deren Romane aus der Hamburger Schule hervorgegangen sind. Das nehmen sie im nachhinein wahrscheinlich auch gerne noch mit, sie wollen vielleicht auch universell sein, warum bauch immer. Ist ja auch egal. Kann ja auch sein, dass Kracht ein netter Typ ist, auch das ist mir egal, bei seiner Weltanschauung. Jedenfalls haben diese Tristesse Royalen (und leider war Benjamin da auch dabei) keine lyrisch herausfordernde, witzige und emanzipationsdrängende und progressive Romane aus dem Kern der Hamburger Schule herausgeschrieben – und würden das auch nie behaupten. Warum wollt ihr es ihnen soo gerne geben und uns sooo ungerne? Also Sarah Khan-Heiser mit “Gogo Girl” und Kersty mit “Zuckerbabys”. Myriam, du verstehst aber, warum Sarah das mit Kracht hier erwähnt hat? Weil der von euch so affirmierte NDR Beitrag eben auch die Popliteratur, die aus der Hamburger Schule hervorging, nur bei den Männern verordnet. Darf man das noch kritisieren? Nicht mal wenn die Bücher bei Suhrkamp erschienen sind, wie Kerstys “Zuckerbabys” und Sarah hat da später auch Bücher veröffentlicht, interessiert es Natascha Geier. Oder euch. Schlecht recherchiert auf jeden Fall ihre Doku, und über mögliche andere Gründe, z.B. toxischer weiblicher Neid (der ja auch im Patriarchat so gut gedeiht) können wir nur spekulieren. Aber wir wollen nichts unterstellen. Ihr und sie haben natürlich nur die besten und fairsten Gründe, sich nicht weitergehend für die Ideen und die Existenz von Schriftstellerinnen und Autorinnen zu interessieren. (D)

Rebecca Spilker: Danke, daß ihr das hier nochmal so schön für und zusammengefasst habt. LOL. Wussten wir alles noch nicht, grunz. Mit Bessing verkaufte ich einst zerpulvertes PEZ aus dem Spender, der im Pudel hing als Koks an Werber. Die hingen da eben auch ab. Sie zogen sich den Dreck durch die Nase. Die Liste der Menschen ist lang. Bin auch kein Fan von ihm, aber auch er war DABEI und tröpfelte sich selbst in die nächtlichen Welten. Kracht auch manchmal. UND, das jetzt speziell für euch – STUCKI. Er wird ja in der Doku in einem Atemzug mit Kracht erwähnt. Er schrieb, genau wie ihr, über alles, was ihm aus der Szene vor den Füller kam. Nur eben für andere Periodika, hüstel. Seinen Anmaßungsroman vom letzten Jahr habt ihr ja ziemlich abgefeiert, oder? Ich fand den gar nicht mal so gut. Aus Gründen, die ich in der KONKRET darlegte. Seine Buddies von vor einigen Jahren hatten keinen guten Einfluss auf ihn. Apropos rechts: Elena Lange ist auch entglitten. Streichen wir die jetzt aus dem Kontext? Och, büdde …Ey, mögt es oder nicht – ich hab gerade so einen Schreibdruck…ich schick die Sachen glaub ich direkt mal an Suhrkamp. (D)

Grether: Wenn ihr die Szene so in Erinnerung behalten wollt, dass auch der koksende Bessing seinen Anteil hatte, dann Ahoi Hamburger Schule. Ich freue mich schon auf die gesammelten Koksklotagebücher aus dem Pudels Club von Rebecca Spilker und Joachim Bessing im Ullstein Verlag. Untertitel: Mein Hirn gehört mir. (D)

Rebecca Spilker: Läuft bei euch! (D)

—

Kapitel 7: Ein Diskurs über den Diskursrockdiskurs

Benjamin Moldenhauer: Seit dieser wirklich sagenhaft eitlen Debatte darüber, wer mit welchen Sätzen in dieser Hamburger-Schule-Doku aufgetreten ist und wer HERAUSGESCHNITTEN wurde, muss ich immer sehr lachen, wenn ich die Musik höre. Da seht ihr, was ihr angerichtet habt.

Grether: In einer Gesellschaft, die so etwas wie das Schaffen einer gegenkulturellen Szene nicht mehr als etwas Erstrebenswertes erkennt, die jede und jeden nur noch als Privatunternehmer:in in eigener Sache wahrnehmen kann; kann jemand, der wirklich viel Einsatz für etwas so Kollektives wie Hamburger Schule gebracht hat ( wie z.B. Bernd Begemann ) dann plötzlich eben nur noch als “eitel” wahrgenommen werden. Man könnte sich, auch wenn man als Journalist_in unterwegs ist, durchaus die Frage stellen: warum und zu welchem Zweck werden z.B. Blumfeld in mehreren Beiträgen regelrecht verhöhnt. In Aussagen, die nah am Ressentiment sind. Das ist dann “Eitelkeit”, die sich gegen andere richtet. Der Stolz auf das eigene Schaffen, das man anderen mitzugeben hat, ist hingegen etwas Positives, bei der ein Mensch seine Selbstliebe und die Würde seines Werkes zum Ausdruck bringt. Werkschaffung geht auch nicht ohne Schmerz…”Eitelkeit “als Hauptvorwurf und Totschlagargument ist eher langweilig, führt eigentlich nirgendwo hin, wo es spannend ist.Wo es weitergehen kann. Und ist sogar, wenn man es im gegenwärtigen Klima gegen Musiker_innenaktivisten einer Künstlerboheme richtet (die in ihrer ausseruniversitären Uneinnehmbarkeit heutzutage kaum noch möglich wäre), tendenziell sogar reaktionär. Klar ist Narzissmus scheisse, aber ja auch nicht mit Eitelkeit gleichzusetzen. Eitelkeit ist jedenfalls kein interessanter Einwand, “Selbstgerechtigkeit” als Vorwurf wäre schon spannender.

Maik Brüggemeyer: Sich über eine Doku, die sich mit dem sog. Diskursrock beschäftigt, nicht austauschen zu können, scheint mir auch keine Lösung. Einige Leute haben sich sicher im Ton vergriffen, was nicht hilft, und, ja, das ist sicher dem Medium geschuldet, in dem man sich nicht in die Augen schauen kann und Zwischentöne nicht gehört werden. (E)

Grether: Wenn das nur ein persönliches Memoir war, was okay ist, dann darf man sich aber trotzdem über das zugrunde liegende Narrativ ärgern. Immer gleich zu unterstellen, Leute sind halt beleidigte Leberwürste, wenn sie einen Diskurs über Sichtbarkeit führen, ist einfach unterkomplex, sorry! (D)

Tim Renner: Freunde, wenn ihr Euch weiter so aufregt, gibt es rückwirkend für alle Hausverbot im Subito, Luxor und Kir! (A)

Blumfeld:

Merkst du was ich merke

Wie sich Mystery und Hysteria und History verstärken?

Falls das nicht Liebe ist, wird es die Bombe

Beziehungsweise Kiste sein

—

Quellen:

Ich drücke es mal mit sehr simplen Worten aus:

Geiles Entertainment!

(Corinna / Jahrgang 1970 / aus Hamburg / ehemaliger Stammgast im Kir)