Afropoesie ist ein schwieriges Unterfangen, da zerrissen zwischen Exil/ Hochkultur/ Fremdsprachen auf der einen Seite und einem Denken und Fühlen in Worten, für die es gar keine Schriften gibt, und also auch keine Leser; – zerrissen zwischen den Identitätskonstrukten von Blackness/ Négritüde/ Tigritude, deren Anliegen die Stärkung eines Selbstbewusstseins ist, das von den Weißen programmatisch unterdrückt wird, und den Traditionsverwüstungen unter Wellblech, zerrissen zwischen Orpheusgaben und leichtsinnigen Maximen, zwischen Ahnenverehrung und dem »Blut der Jugend«, zwischen Tamtam und Skypen.

Haben Sie gewusst, dass sich die erste Kolonie des europäischen Avantgardismus 1920 in Kairo befand, und dass sich Filippo Marinetti bei den ägyptischen Propagandisten seiner Ideen damit bedankte, dass er sie nicht mit in die Liste der »Weltfuturisten« aufnahm?

Ein böses Omen für die postkoloniale Literatur aus den späteren Kasperlstaaten.

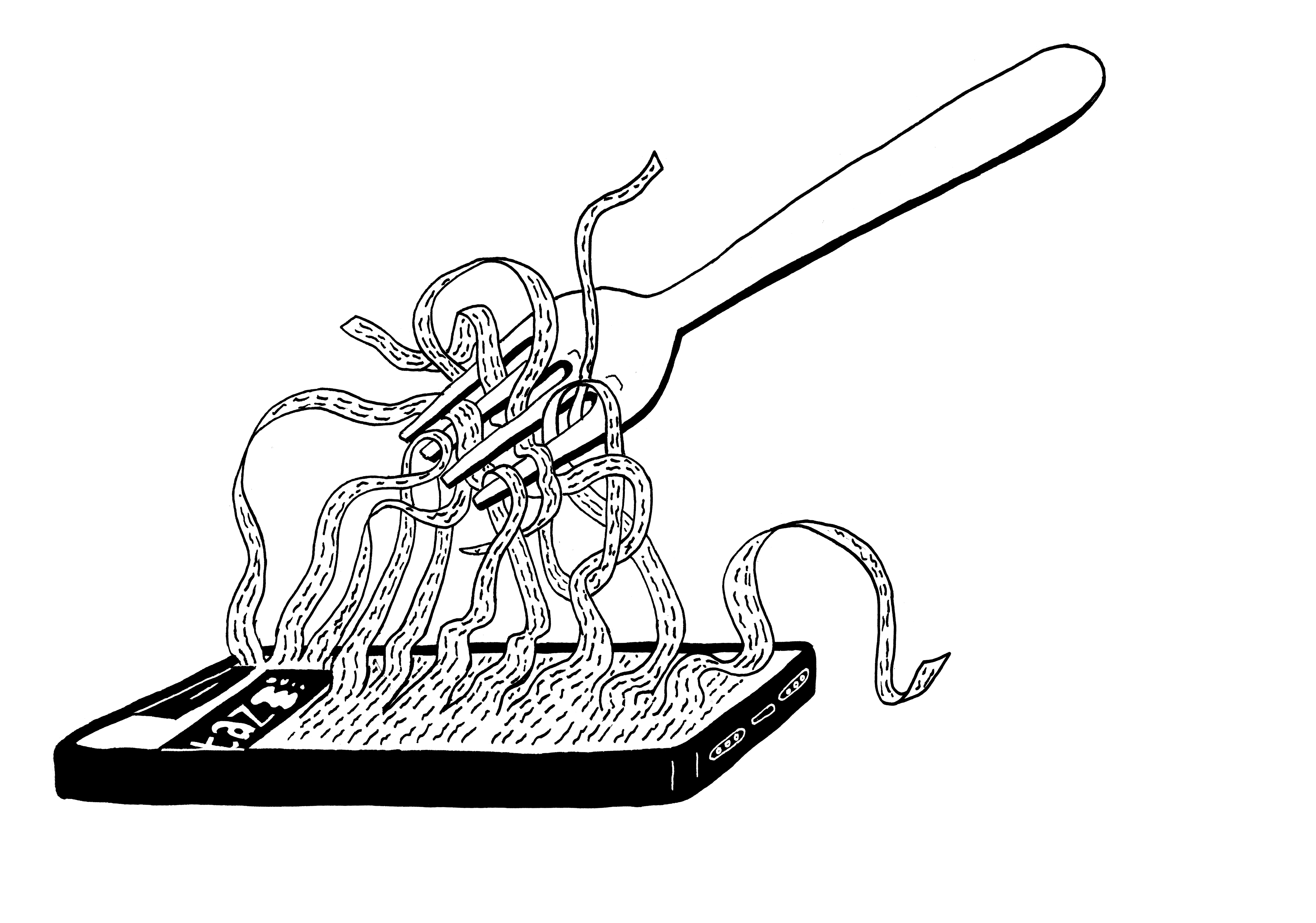

Sollen Afrikaner das Gedicht überhaupt aus der Vermischung mit anderen Kunstformen wie Tanz, Malerei, Karikatur befreien, wo die Volksdichtung doch nie als eine von anderen Sparten der Kultur abgetrennte Sphäre bestand?

Afrikanische Lyrik scheint aus lauter Konstruktionsfehlern zu bestehen. Sie muss die Angst vor dem Verstummen überwinden, muss den Raubeliten des Kontinents die Stirn bieten, um die Schrift erst einmal als eine die Welt ordnende Kraft zu behaupten; zugleich möchte sie sich jenem Wort entziehen, das in Afrika die Formen von Kosmologien, Predigten und Lovesongs angenommen hat – der Senegalese Amadou Lamine Sall appelliert heute an die jungen Dichter seines Landes, die Nationalsprachen zu benutzen anstatt sich zwanghaft auf Französisch auszudrücken; – und schließlich muss es afrikanische Lyrik auch noch mit dem arabischer Paternalismus aufzunehmen, der davon ausgeht, dass die afrikanischen Muslime zu wahren Muslimen gemacht werden müssten.

Kann angesichts dieser vertrackten Lage von der fiebrigen Begeisterung für das Gedicht mehr übrig bleiben als der Sonnenstich eines Schimpansen?

Es gibt in dieser Anthologie Verse, von denen man sich wünscht, sie würden morgen Anwendung im chinesischen Erziehungsdrill finden: »Das Leben ist kein Panzerfahrzeug/ das auf die Parzellen des Glücks schiesst«. Es gibt unfreiwillige Komik: Kinder »schnarchen mit geschlossenen Fäusten«. Hochkomik gar: »Durch Axt und Feuer entblösst/ stehst du nun nackt da/ wie ein Ameisenhaufen auf dem Marktplatz«.

Auf Seite 578 schlägt »das vollkommene Können« der Zeit »wie ein Bohrer ins Gehirn«. – Lässt sich in die weiche Hirnmasse überhaupt etwas anderes »einschlagen« als Gedankenleere? Drei Seiten weiter tanzt die Säge des Metzgers durch den Bauch einer hustenden Kuh. Es gibt «gähnende« und »schwarze Löcher«. Wörter, die »vernarrt« sind »in den Widerhall der Welt«.

Auf dieser literarischen Reise besuchen wir ein Johannesburg, »wo der Tod im Dunklen droht wie ein Klinge im Fleisch«. Auch dieses Bild darf man als misslungen bezeichnen, da die Klinge im Fleisch eben nicht droht, sondern schmerzt.

Wir lesen unter dem Versprechen Klartext zu reden, dass Kinder »auf der Flucht vor dem Feuer im Nirgendwo ertrinken«.

Und was soll in einem Poem mit dem Titel Kritzelnde Hacke anderes stehen, als dass die Scheue eine Bibliothek ist und entsprechend wertvoll?

Noch ein Wort zur Qualität der Übersetzungen. Da sind einmal die unlösbaren Probleme mit dem grammatikalischen Geschlecht. Aus dem englischen »Ignorance/ father of unknowing« wird in der deutschen Fassung die unglückliche »Ignoranz/ Vater der Unwissenheit«.

Anderes geriet zu steril. Eine französische Wendung für den simplen Dorfbach – »un fleuve villageois« – wird mit »ein dörfischer Fluss« wiedergegeben. Den Vers »A love song, that reaches from wave to find the wind« übersetzt man mit: »ein Liebeslied, das aus den Wellen reicht, um den Wind zu finden«. Das hätte auch eine Maschine ohne menschliches Zutun zuwege gebracht. Mit Sprachgefühl könnte die Stelle zum Beispiel lauten: »ein Liebeslied, das aus den Wellen ragt, um nach dem Wind zu greifen«.

Zu danken ist dem Herausgeber und seinen sieben Übersetzern jedenfalls, dass die Dichtungen konsequent zweisprachig wiedergeben werden, auch wenn dabei die typografische Fonts unvorteilhaft im Schriftbild variiert.

© Wolfgang Koch 2015

Al Imfeld (Hg.): Afrika im Gedicht, 586 Poeme auf 815 Seiten, zweisprachig abgedruckt, Offizin Verlag, Zürich 2015, ISBN 978-3-906276-03-8, EUR 60,-

Fotos: Autor und Marie Obermayr