Vielleicht geht es euch wie mir. Ich habe Philosophie studiert und muss mir, wenn ich in Deutschland bin, häufig anhören, was ich damit anfangen kann: „Philosophie? Welchen Job bekommt man denn damit?“ Gleiches gilt sicherlich für viele weitere Studiengänge, von Germanistik bis Soziologie.

Nun ist diese Frage leider insofern berechtigt, da es durchaus nicht leicht ist, in Deutschland als Geisteswissenschaftlerin außerhalb der Schule — für die man jedoch Lehramt studieren muss — einen Job zu finden, zumal einen, der gut bezahlt und intellektuell anspruchsvoll ist.

Woran liegt das?

Wenn man in Deutschland wie ich groß geworden ist, denkt man in der Tat, dass es sinnvoll ist, dass Geisteswissenschaftlerinnen Probleme haben, einen Job zu finden, da die kapitalistischen Unternehmen keinen Bedarf an Geisteswissenschaftlerinnen haben.

Stattdessen benötigen diese Firmen Juristinnen, BWLerinnen oder Ingenieurinnen. Diese Denkweise ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in einigen anderen, speziell zentraleuropäischen Ländern weitverbreitet.

Nachdem ich jedoch mehrere Jahre in den USA gelebt habe, scheint mir dieses System bizarr wie wohl den meisten Bewohnerinnen angloamerikanischer Länder von Australien bis Kanada. Obwohl die USA ein sicherlich noch kapitalistischeres Land sind als Deutschland, wählen Studierende eine Vielzahl an Fächern an der Uni, häufig ohne oder nur mit einer kleinen Spezialisierung („major“).

Ich selbst habe an der Uni unterrichtet und hatte in meinen Kursen, sei es kritisches Denken oder angewandte Ethik, Studierende mit allen möglichen Hintergründen, von Informatik über englische Literatur, Gartenbau, Ingenieurwesen bis zu Business Studies.

Geht eine Germanistin zu PWC

Wenn amerikanische Studierende ihr Studium abschließen, nicht selten nur mit einem Bachelorabschluss, gehen auch sie häufig in Berufe des Dienstleistungssektors (knowledge-work), d. h. Bürojobs bei Banken, Agenturen, Finanzdienstleistern, Stiftungen oder Behörden.

Jedoch, um das in Deutschland zu tun, wird nicht selten ein Studiengang in BWL, Jura oder einem Fach vorausgesetzt, das nominell der Berufsbezeichnung gleicht: Zum Beispiel, um in der Buchhaltung zu arbeiten, sollte man Buchhaltung („accounting“) studiert haben.

Warum ist der deutsche Arbeitsmarkt so über-spezialisiert? Eine Theologin, die als Buchhalterin anfängt, eine Germanistin, die im Management arbeitet? In Deutschland häufig noch undenkbar.

Aber nicht nur das. Selbst wenn man in Deutschland als Geisteswissenschaftlerin einen „geisteswissenschaftlichen“ Beruf ausüben möchte, sei es für eine Stiftung, im Journalismus oder Verlag, hat man am besten (noch zusätzlich) Stiftungswesen, Journalismus oder Verlagswesen studiert.

Woher kommt dieser Spezialisierungswahn?

Eine Erklärung hierfür mag sein, dass deutsche Unternehmen—deren Interessen wir gerade im Deutschen allzu gerne mit dem verwechseln, was gut für das gemeinschaftliche Wirtschaften ist—eine Machtposition erlangt haben, die es ihnen ermöglicht, uns genau aufzuzwingen, was sie möchten — den maximal angepassten Arbeiter. Das mag Teil der Erklärung sein, aber es scheint unwahrscheinlich, dass Unternehmen dieselbe Machtposition in den kapitalistischeren angloamerikanischen Ländern nicht zu besitzen scheinen.

Nominalismus ad absurdum?

Auch mag es sein, dass Deutsche einem bizarren Nominalismus verfallen sind, nach dem jedes Berufsbild x eine Ausbildung x oder ein Studium x voraussetzt. Vor ein paar Jahren war ich selbst auf dem Jobmarkt in Deutschland. Dabei war mir eine Ausschreibung für eine „Informationswissenschaftlerin“ aufgefallen.

Nach einem klärenden Telefongespräch mit der ausschreibenden Behörde kam Folgendes zutage: Eine „Informationswissenschaftlerin“ ist angeblich jemand, der Informationen systematisiert, ordnet, gliedert, sich in neue Informationen hineinarbeitet und mit diesen operiert. Dafür geeignet sei am besten jemand, der „Informationswissenschaften“ studiert hat.

Natürlich ist das eine absurde Formulierung. Bei der Stelle handelt es sich um eine administrative knowledge-work Stelle wie jede andere. Bei jedem Beruf, nicht nur im knowledge-work, wird mit Informationen gearbeitet, werden diese benutzt und systematisiert etc.

Der Punkt ist, dass je nach Anspruch der Informationen, mit denen gearbeitet wird, jede Person diese Tätigkeit ausführen kann, wenn sie ausreichend generelle Denkfähigkeiten im Studium oder davor mitgenommen hat. Die Idee von der „Informationswissenschaftlerin“ ist ein Extrem der deutschen Obsession mit Begriffsnominalismus, aber gleiches gilt für viele andere knowledge-work Berufe.

Von Zünften zum dualen System zum heutigen Studienwesen

Genealogisch mag es weitere Erklärungen für diese deutsche Eigenart geben. Allen voran das duale System mit seinem möglichen Ursprung im mittelalterlichen Zunftwesen. Diese Spezialisierung kann man einerseits als Qualitätsabsicherung der Handwerkskunst sehen. Andererseits dient sie auch als Absicherung der Pfründe gewisser Berufsstände und jener Personen, die der Zunft beigetreten sind; damals wie heute. Rechtfertigungen sind diese genealogischen Erklärungen allesamt nicht.

Lektionen aus dem US-System

Wie uns das anglo-amerikanische System zeigt, sind viele administrative knowledge-work Berufe von jeder Person ausführbar, die studiert hat (und vermutlich in vielen Fällen noch nicht mal das müsste, was natürlich nicht gegen den gesellschaftlichen und persönlichen Wert des Studiums spricht).

Nicht nur lernt man das meiste relevante Wissen für einen Beruf ohnehin „on the job“; die Fähigkeiten, die einen zu diesem Lernen befähigen als auch jene, die einen generell zu knowledge-work prädestinieren, sind nun mal häufig jene, die man an der Uni erwirbt bzw. sich selbst aneignet, um mit der komplexen „Informations“-Materie umzugehen, die Studienfächer stellen.

Wie uns das angloamerikanische System zudem zeigt, mögen eben geisteswissenschaftliche Studiengänge aufgrund ihres Inhaltes Vorteile bieten, die Studiengänge wie BWL nicht besitzen. Das ergibt Sinn, denn die meisten Felder in BWL, wie auch Jura, sind keine Wissenschaften im weiten Sinn des Wortes, sondern Verwaltungsstudiengänge: Buchhaltung oder Rechnungswesen sind keine Wissenschaften, weder im natur-, noch im sozial-, noch im geisteswissenschaftlichen Sinn.

Jedoch profitiert gerade knowledge-work von einer wissenschaftlichen Ausbildung und den Problemlösungs-, Wissensorganisations- und Denkfähigkeiten (z. B. Logik, kritisches, kausales oder angewandt mathematisches Denken), die mit einem (geistes-)wissenschaftlichen Studium daherkommen. Gemäß dieser Logik verdienen viele Geisteswissenschaftlerinnen (insbesondere Philosophinnen) in den USA Gehälter, die mit denen von BWL-Absolventinnen mithalten können.

Spezialisierung nicht mal gut aus Firmenperspektive?

Das heißt, die nominale Spezialisierung, die wir in Deutschland sehen, ist nicht nur nicht nötig, sie scheint nicht einmal wünschenswert zu sein, selbst aus der Perspektive von Unternehmen.

Denn, wenn wir die Perspektive des Advocatus Diaboli annehmen und aus kapitalistischer Sicht argumentieren und die USA mit Deutschland vergleichen, so sind die USA sicherlich das erfolgreichere Land. Nun ist klar, dass dieses Argument sehr generell ist, aber da die Gegenseite kein Besseres hat, können wir es prima facie genüsslich akzeptieren.

Ich bin kein Freund des angloamerikanischen Jobmarktes oder Bildungssystems per se. Im Gegenteil. Aber in Bezug auf Spezialisierung im Vergleich zu pluralistischer Generalisierung haben die angloamerikanischen Länder es richtig gemacht.

***

Aus individueller und gesellschaftlicher Sicht ist direkt klar, dass ein pluralistisches Studien- und Berufssystem besser ist als das deutsche. Studienjahre sind immens prägend. Wir können Studierende BWL pauken lassen, mit einem marginalen Mehrwert an Wissen „dank“ Überspezialisierung, oder anstelle dessen reich gebildete Menschen mit guten Denkfähigkeiten ausbilden, was das Ziel jeder Gesellschaft sein sollte.

Die Wahl, wie fast immer, liegt bei uns.

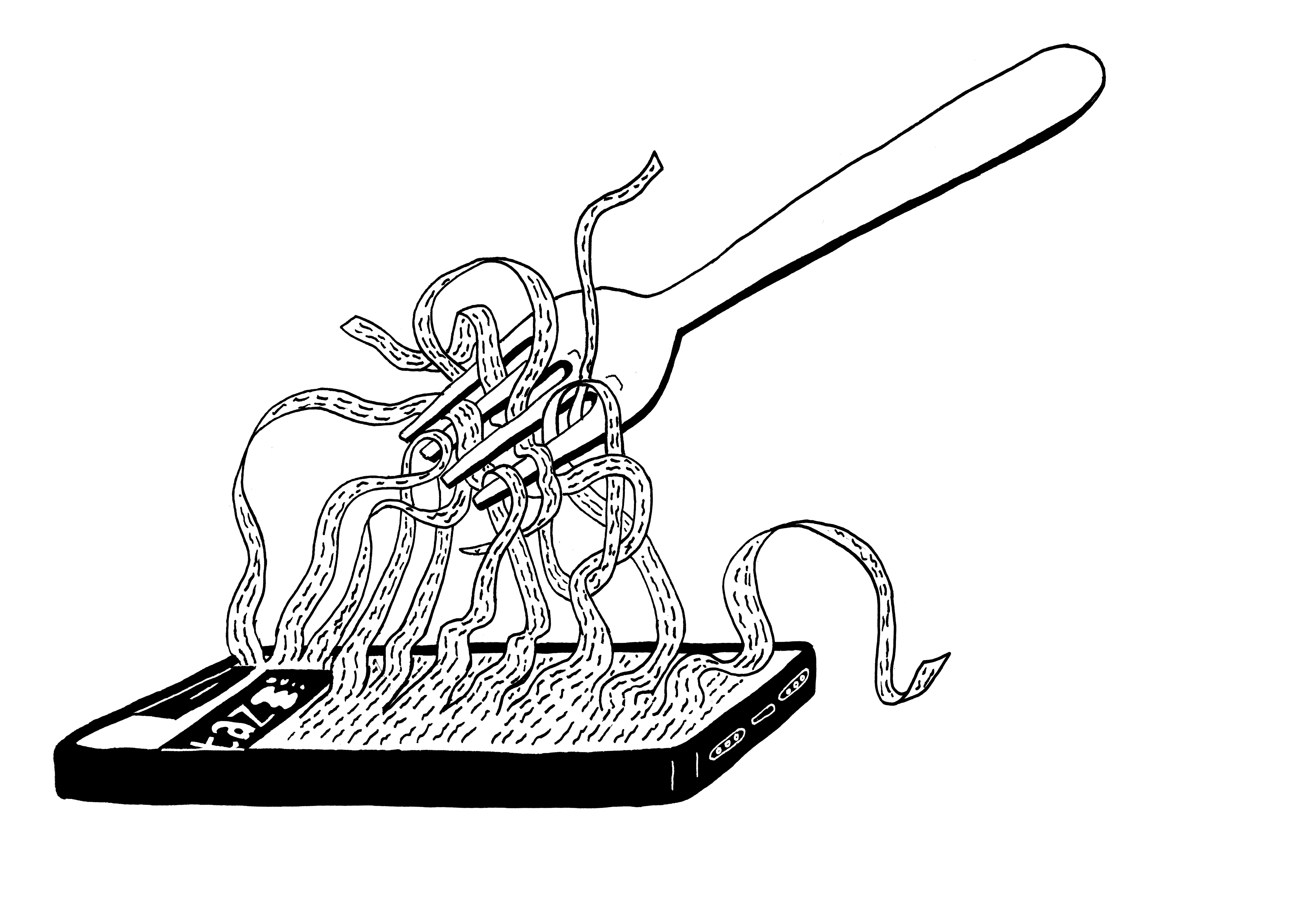

© 2024 Alexander Jeuk für den Text. Das Beitragsbild wurde durch KI erstellt (s. Bildunterschrift).