Es ist ein Samstagnachmittag im November und die Sonne scheint über Bihać. Der Himmel ist wolkenfrei, aber es ist trotzdem kalt. Am Vormittag haben wir den unteren Teil des Gemeindefriedhofs neu eröffnet. 15 Gräber von geflüchteten Menschen, die ihr Leben auf dem Weg in die EU verloren, haben jetzt dank Asim und Pero von SOS Balkanroute Steintafeln mit eingravierten Namen. Zumindest die Namen, die bekannt sind.

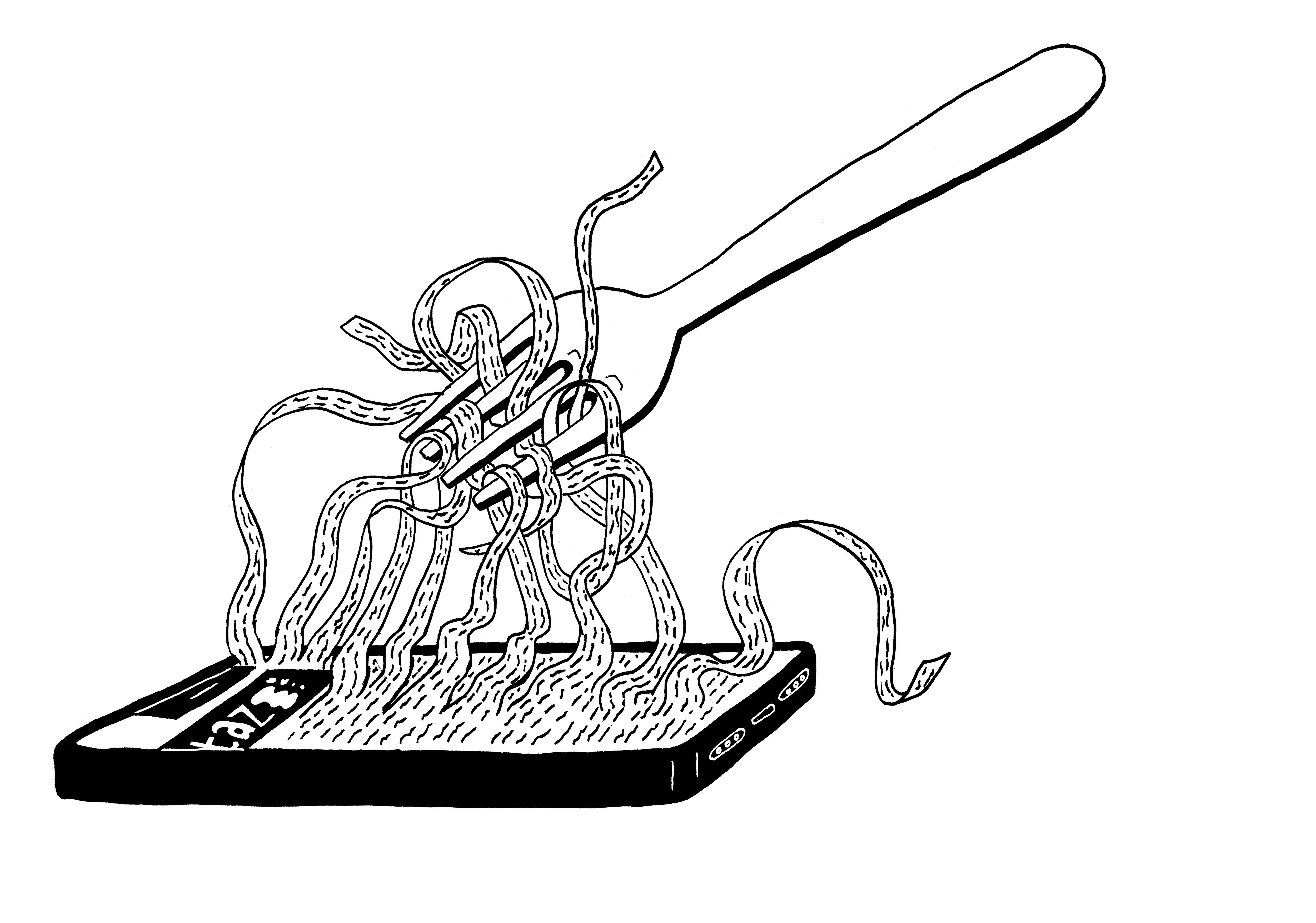

Ich habe mich vor der Eröffnung des Friedhofs viel mit der Symbolik des Gedenkens an verstorbene Geflüchtete beschäftigt. Und ich glaube das Wichtigste, das ich dabei gelernt habe, ist dass wir uns gegen unsere Kompensations-Kultur stellen müssen. Es ist leicht, den Tod von Menschen zu bedauern und damit die Sache abzurunden, einen Strich drunter zu machen. Sich nach einer Tragödie, für die man Mitschuld trägt, doch noch im Nachhinein richtig zu verhalten und sich dafür auf die Schulter zu klopfen. Und dann? Einfach so weiterzumachen wie vorher. Man hat es ja bedauert. Die EU wischt sich seit über 10 Jahren theatralisch die Tränen aus dem Augenwinkel, während sie mit der anderen Hand den Stacheldraht an ihren Grenzen immer enger zurrt.

Die Organisation SOS Balkanroute ist nicht hier, um zu kompensieren. Wir fahren jetzt zu ihrem Lagerhäuschen in Bihać, um Essenspakete, Jacken, Rucksäcke und Schuhe zu packen. Mit zwei vollen Kofferräumen fahren wir Richtung Camp Lipa1.

Etwa fünf Jungs aus Afghanistan warten am Rand der Straße. Kurz denke ich, hoffentlich saßen sie jetzt nicht so lange in der Kälte. Und dann fällt mir auf, dass das Camp wahrscheinlich weder wärmer noch gemütlicher ist als dieser Feldweg.

Wir halten an, Asim öffnet den Kofferraum des SOS-Balkanroute-Mobils und alle Jungs stürzen sich gleichzeitig auf die Kisten darin. Sie zerren Rucksäcke raus, Schuhe und Jacken, vergleichen sie und reichen alles weiter, was nicht passt.

Ich bin perplex, wie schnell die Stimmung in der Gruppe von müde und eher lethargisch zu hektisch, konzentriert und leicht angespannt gewechselt ist.

„Das ist halt der Kampf, ge“, sagt Pero, der neben mir steht. „Der Existenz-Kampf.“

Asim bleibt komplett entspannt. Er hilft den Jungs beim Aufteilen, während mehrere Arme an ihm vorbei in seinen Kofferraum greifen und versuchen, die restlichen Kartons herauszuziehen.

Einer der Jungs strahlt uns immer an, wenn er zu uns schaut.

„Thank you, thank you“, sagt er immer wieder.

„When do you leave?“, fragt ihn Pero.

„Today, night, we go to Croatia“, antwortet er, immer noch strahlend.

„How many times you tried?“, fragt ihn Pero.

„Five.“, sagt er, jetzt nicht mehr ganz so strahlend.

„When police find you, they hit you… like this.“, erzählt er uns und tritt vor uns in die Luft, um uns zu zeigen, wie die kroatische Polizei sie die letzten Male behandelt hat.

„We go another time.“

„Good luck“, wünschen wir ihm.

Am nächsten Tag fahren wir weiter von Bihać nach Sarajevo. Die Hauptstadt Bosniens ist für viele Menschen, die über die Balkanroute fliehen ein Zwischenstopp vor der Grenzstadt Bihać und dem Camp Lipa.

Wir sind am Nachmittag zu Peros Bekannten Azra nach Hause eingeladen. Sie verteilt seit Jahren Sachspenden an Menschen, die über Bosnien in die EU fliehen.

Auf dem Weg in den Vorort Sarajevos sehen wir aus dem Taxifenster graue Plattenbauten teils mit hunderten Einschusslöchern in der Fassade.

„Damit ihr Bescheid wisst und nicht irritiert seid gleich, Azra ist sehr gläubig und trägt auch Niqab“, lässt uns Pero noch wissen, bevor wir anhalten.

Azra empfängt uns vor ihrem Haus, begrüßt Pero auf bosnisch und gibt uns allen die Hand, nur Finn nicht, wofür sie sich überschwänglich entschuldigt. Finn ist von der langen Entschuldigung verwirrter als vom fehlenden Handschlag.

In Azras Hauseingang stapeln sich die Kartons mit Schuhen, Kleidung, Schlafsäcken, Taschenlampen und Thermoskannen. Wir fragen sie, wie die Leute sie überhaupt finden hier in diesem Wohnviertel und sie sagt, es spricht sich rum, dass sie hilft. Jeden Tag kommen Menschen zu ihr, nehmen ein paar Schuhe und eine dicke Jacke mit und lassen dafür oft ihre Lebensgeschichte bei Azra.

Sie bittet uns in ihr Wohnzimmer.

Wie wir da auf ihrer Eck-Couch sitzen, muss ein wirklich schräges Bild abgeben. Nebeneinander aufgereiht, wir alle in Hoodies und Turnschuhen, Pola mit ihrer Rüschentasche, Pero im Adidas-Jogger und Azra mit ihrem langen Kleid und dem schwarzen Gesichtsschleier.

Azras Mutter stellt eine große Schale mit ganzen Äpfeln, einen Teller und ein Messer vor uns auf den Tisch neben den Kaffee und die Kekse. Während wir sprechen, schnitzen wir Stücke aus den Äpfeln und reichen sie uns gegenseitig.

Früher war sie mal ein richtiger Hippie, erzählt uns Azra. Für sie und ihre jüngere Schwester gab es nichts außer Musik und Plattenläden. Dann kam der Jugoslawien-Krieg. Pero deutet an, dass Azra sich damals selbst zum Kämpfen gegen die angreifenden serbischen Truppen gemeldet hat. Der Krieg hat sie verändert, sie ist sehr gläubig geworden. Sie ist die einzige Frau in ihrer Familie, die ihr Gesicht bedeckt. Ihre Schwester ist ein Hippie geblieben, scherzt sie. Die betreibt einige Häuserblocks entfernt einen sozialen Second Hand Laden.

Wir erzählen Azra von der Friedhofseröffnung in Bihać am Wochenende. Pero übersetzt simultan. Finn öffnet seinen Laptop und setzt sich neben Azra, um ihr die Bilder des Fotografen zu zeigen. Er klickt langsam durch die Fotos. Das letzte, das erscheint, ist ein schwarz-weiß Bild von der Gedenktafel, die Pero und Asim haben anfertigen lassen.

„In Erinnerung an alle Geflüchteten und Migrant*innen, deren Träume mit ihnen auf der Suche nach einem besseren Leben starben.“

Zu sich selbst murmelnd liest sie die Eingravierung auf bosnisch und beginnt dabei leise zu weinen. Weil sie nicht will, dass wir sie dabei sehen, steht sie auf und holt sich ein Glas Wasser. Sie räuspert sich und entschuldigt sich. Für eine Minute kämpfe ich selbst mit den Tränen, schaue zu den anderen und sehe, dass es ihnen genauso geht.

An Orten wie in Azras Wohnzimmer ist komischerweise mein inzwischen eigentlich tief verinnerlichter Weltschmerz weit entfernt von meiner Sicht auf die Realität. Schon klar, die EU wird weiter Tränen wischen und Stacheldraht ausrollen. Menschen werden weiter an Grenzen sterben, weil sie den falschen Pass haben. Aber in all dem gibt es auch immer eine Gleichzeitigkeit. Eine zweite Erzählung, in der Azra und Pero und Asim vorkommen und Löcher in den Zaun schneiden.

1 Randnotiz: Vor etwa zwei Jahren nannte Pero den Gefängnistrakt des Camps Lipa mal das „österreichische Guantanamo“. Das International Center for Migration Policy Development (ICMPD) und andere Big Player in der europäischen Migrations- und Externalisierungspolitik fanden das nicht so lustig. Auf SLAPP-Klagen gegen SOS Balkanroute folgten medialer Wirbel, Freispruch und letztendlich die Ablehnung der Nutzung des Gefängnisses seitens der bosnischen Regierung. Für das ICMPD also ein Schuss in den Ofen.

Auf dem Hinweg von Wien nach Bosnien ist Pero im Auto noch im Zoom-Call mit der Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich.

„Leute, jetzt haben wir sie so weit, dass sie das Gefängnis abreißen“, erzählt er uns strahlend.

Von Löchern im Zaun zu Komplett-Abriss – Weiter geht’s! Schaut’s ned weg!