Moderieren ist ein Handwerk, das merkt man auf der Buchmesse an jeder Ecke, manche können es und manche können es nicht. Ich habe riesigen Respekt vor allen Leuten, die gut moderieren können, es ist keine leichte Aufgabe, man muss inhaltlich schlaue Fragen stellen, man darf die interviewten Personen nicht verwirren, man muss den Faden in der Hand behalten und die Uhr im Blick, man muss darauf achten, dass alle Befragten ungefähr gleich viel zu Wort kommen und man muss die richtigen Nachfragen stellen, nicht zu viel und nicht zu wenig, und wenn die interviewten Personen nicht auf die Fragen antworten, darf man weder sich noch sie lächerlich machen, es ist nicht einfach.

Ganz gut moderiert hat zum Beispiel Markus Brock, als er Karen Köhler interviewt hat mit ihrem Roman „Miroloi“. Ich war auf das Buch aufmerksam geworden, weil es in der „Welt“ verrissen wurde, und zwar auf – meine Meinung – irre peinliche Art. Es sei eine „Simulation von Feminismus“, schrieb ein Autor, von dem man allerdings noch nie etwas Brauchbares über Feminismus gelesen hat. Das Buch sei schlecht, aber niemand traue sich, es zu sagen, weil man ja heute nichts mehr sagen dürfe und so weiter. Zack, bestellt, und ich habe es zwar noch nicht komplett gelesen, aber angefangen und finde es bisher sehr gut.

Im Gespräch mit Markus Brock erzählt Karen Köhler, wie sie die Figuren des Romans entworfen hat, sie malte die Bewohner_innen des Dorfes und pinnte sie an eine Wand („wie ein Profiler“) und entwickelte daraus eine Geschichte über eine Frau, die als Findelkind und Außenseiterin auf einer Insel aufwächst und die patriarchalen Regeln bricht, unter anderem, indem sie lesen lernt. Ich finde Buchvorstellungen immer am gelungensten, wenn man sowohl etwas über den Inhalt des Textes als auch über seine Entstehungsgeschichte erfährt; ehrlich gesagt habe ich eine mir selbst schon fast pervers vorkommende Neugier bezüglich der Schreibgewohnheiten anderer Autor_innen. (Zwei sehr interessante Bücher dazu sind die beiden „Musenküsse“-Bücher von Mason Currey bzw. Currey und Arno Frank, das erste heißt „Für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche“ und das zweite „Am kreativsten bin ich, wenn ich bügle“ und die Titel sind etwas klischeemäßig, aber die Geschichten darin oft sehr gut.)

John Irving schreibe von einem Buch immer zuerst den letzten Satz, erzählt Markus Brock, und Karen Köhler erzählt, dass sie diesen Tipp so ähnlich bekommen hat, also irgendwann beim Schreiben schon mal das Ende zu schreiben, dann habe sie eine Art Anker, das fand sie dann aber nicht so hilfreich. Sie erzählt, dass sie beim Schreiben einen sehr festen Rhythmus hat, sie isst und trinkt immer dasselbe und zieht immer dasselbe an, schaltet auf eine Art Autopilot, um sich nicht mit diesen Sachen beschäftigen zu müssen. (Verstehe das sehr gut; habe, als ich an meinen beiden Büchern gearbeitet habe, mich immer in Phasen von mehreren Wochen fast nur von Pizza, dann Bagels, dann Smoothies, dann Edamame ernährt, immer so lange, bis ich das alles jeweils nicht mehr sehen konnte – keine Empfehlung.)

Je berühmter die Autor_innen, die interviewt werden, umso unausgewogener wird leider oft die Mischung von Informationen zu Werk, Entstehungsgeschichte und schreibender Person, jedenfalls scheint es mir so. Bei der Literaturgala am Samstagabend jedenfalls wäre es schön gewesen, wenn die beiden Moderator_innen mit Margaret Atwood nicht nur so ein bisschen geplaudert hätten. Eigentlich war der Abend ganz gut geplant. Die Autor_innen, die eingeladen waren, waren Elif Shafak, Colson Whitehead, Maja Lunde, Ken Follett und eben Margaret Atwood, die Übersetzungen der Texte wurden von Nina Petri und Bela B gelesen, die Moderation von Thomas Böhm: gut, die von Bärbel Schäfer: unangenehm.

Komisch, wenn vorbereitete Dinge so schief gehen. „In einer Zeit der Vorurteile, der Emotionen, des Populismus, sind Bücher ein Ort des Nachdenkens“, sagte Bärbel Schäfer zur Begrüßung, „und ich glaube, wir brauchen wieder mehr Vernunft und weniger von diesem emotionalen Aufpushen – oder?“ Der Applaus kam sehr verzögert für so viel Floskeln, und der Aufruf war auch irgendwie nicht ganz durchgezogen: „Be yourself, don’t be German, be emotional“ forderte sie das Publikum auf (die Veranstaltung war halb deutsch, halb englisch), und: „leuchten Sie mit Ihren Handys, küssen und umarmen Sie Ihren Nachbarn… na gut, das vielleicht besser nicht“ – alles irgendwie beschämend.

Elif Shafak erzählte über ihren Roman „Unerhörte Stimmen“, die Geschichte von Leila, eine trans Frau und Sexarbeiterin, die ermordet wurde und sich fragt, wie das passieren konnte; sie erzählt, dass ihr Schreiben davon geprägt ist, dass sie denen eine Stimme geben will, die nicht sprechen können; sie spricht darüber, dass Solidarität wichtiger wird, wenn Demokratien zerbrechen, sie spricht von anonym bestatteten Menschen, deren Geschichten sie erzählen will, es ist alles so wahr und wichtig, was sie sagt, und am Ende setzt sich Bärbel Schäfer mit dem nächsten Autor aufs Sofa und sagt, dass die Seite vom Sofa, auf der sie nun sitzt, und auf der vorher Shafak saß, sehr warm ist. Warum??

Als Margaret Atwood auf die Bühne kommt, sind die geplanten zwei Stunden schon rum, dem Applaus nach zu urteilen freut sich das Publikum am meisten auf sie, aber sie wird am oberflächlichsten abgehandelt, es ist sehr schade. Atwood hat mit „Die Zeuginnen“ eine Fortsetzung zum „Report der Magd“ geschrieben, über 30 Jahre später, in einer Zeit, in der die totalitäre Dystopie, die sie in den 80ern beschrieben hatte, überhaupt nicht so undenkbar wirkt wie vielleicht noch damals. In ihrer Danksagung schreibt Atwood: „Bevor die Worte tatsächlich zu Papier gebracht wurden, wurde Die Zeuginnen teilweise in den Köpfen der Leserinnen und Leser seines Vorgängers geschrieben, des Reports der Magd. Immer wieder fragten sie, was nach dessen Ende passiert sei. Fünfunddreißig Jahre sind eine lange Zeit, um über Antworten nachzudenken, und die Antworten haben sich mit der Gesellschaft gewandelt: aus Möglichkeiten wurden Aktualitäten.“

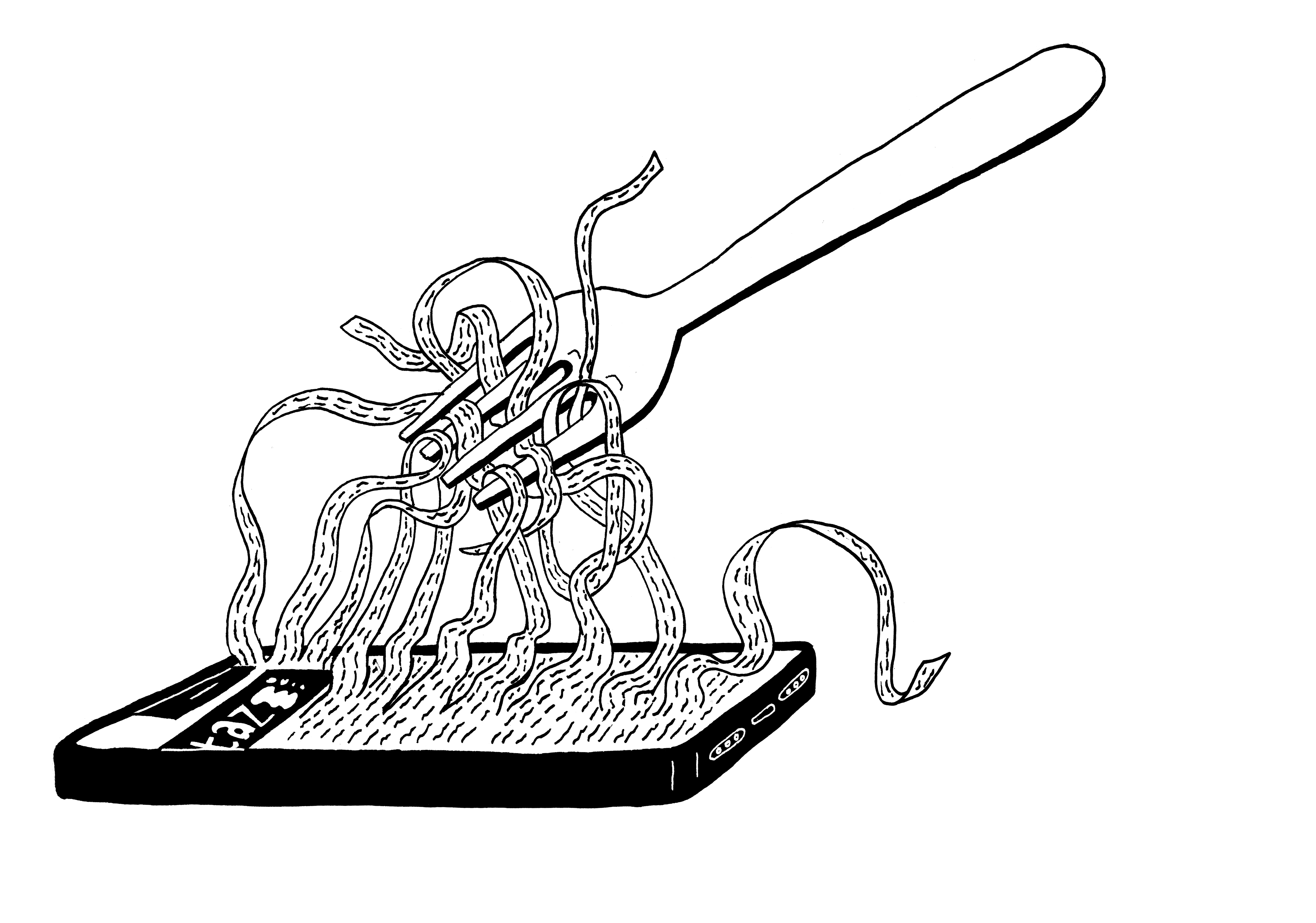

Zum Schluss noch ein Tipp. Wer das neue Buch jetzt lesen will und das erste schon zu lange her ist, oder wer nur das zweite komplett lesen will: Renée Nault hat aus „Der Report der Magd“ eine Graphic Novel gemacht, die auch gerade erschienen ist.