Am dritten Tag erkenne ich Outfits wieder. Das gestreifte Hemd mit Fliege, den floral bestickten Mantel, die Kelly Bag aus Krokodilleder – sie gehören zu Menschen, die schon mehrere Tage auf der Messe sind, die hier zu tun haben, an Ständen und auf Bühnen erwartet werden. „Die Buchmesse ist big business, halb New York ist in Frankfurt und trinkt in der Bar im Frankfurter Hof“, habe ich mir notiert. Weil solche, nach der BRD 1992 klingenden Sätze, tatsachlich fallen.

Ich vergleiche die Herbst-Winter-Kollektion in den Verlagsregalen mit der an den umherschweifenden Körpern. Die langen Fußwege auf dem Messegelände eigenen sich für die Suche nach Merkmalen einer literaturbetriebsspezifischen Mode. Interessante Korrespondenzen zwischen Mode und Buchcovern entdecke ich zum Beispiel bei Klett Cotta. Das Cover von „Liebesheirat“ von Monica Ali sieht aus wie eine Tapete aus den 70ern, solche Prints gab es letztes Jahr auf Hosen und Kleidern. Immer wieder sehe ich Buchcover, die an Plakate für experimentellen Film oder Berliner Partys erinnern. Oder wirklich genau so aussehen.

Finden Grafik-Design-Trends immer schon so deutlich in allen bespielten Medien ihren Ausdruck oder ist das neu? Sah ein Buch in den 60ern auch schon aus wie ein Theaterplakat? „Nein, das war nicht so. Als Ebooks aufkamen, standen wir hier und dachten, das sei das Ende. War es dann ja doch nicht. Aber die Covergestaltung ist seitdem viel wichtiger geworden. Sogar die Reihe „Diogenes lesen“ verabschiedet sich jetzt von ihrem typischen Design.“, sagt mir Anna Jung von Voland&Quist. Das dort erschienene „Flecken“ von Christian Meyer sieht aus wie eine sorgsam kuratierte Inneneinrichtung mit einigen Memphis-Group-Stücken. Ich behaupte all dessentwegen jetzt mal, dass die Buchcovergestaltung der textilen Mode etwa zwei Jahre hinterher ist, was aber ihrer zeitgemässen und frischen Erscheinung keinen Abbruch tut, ganz im Gegenteil.

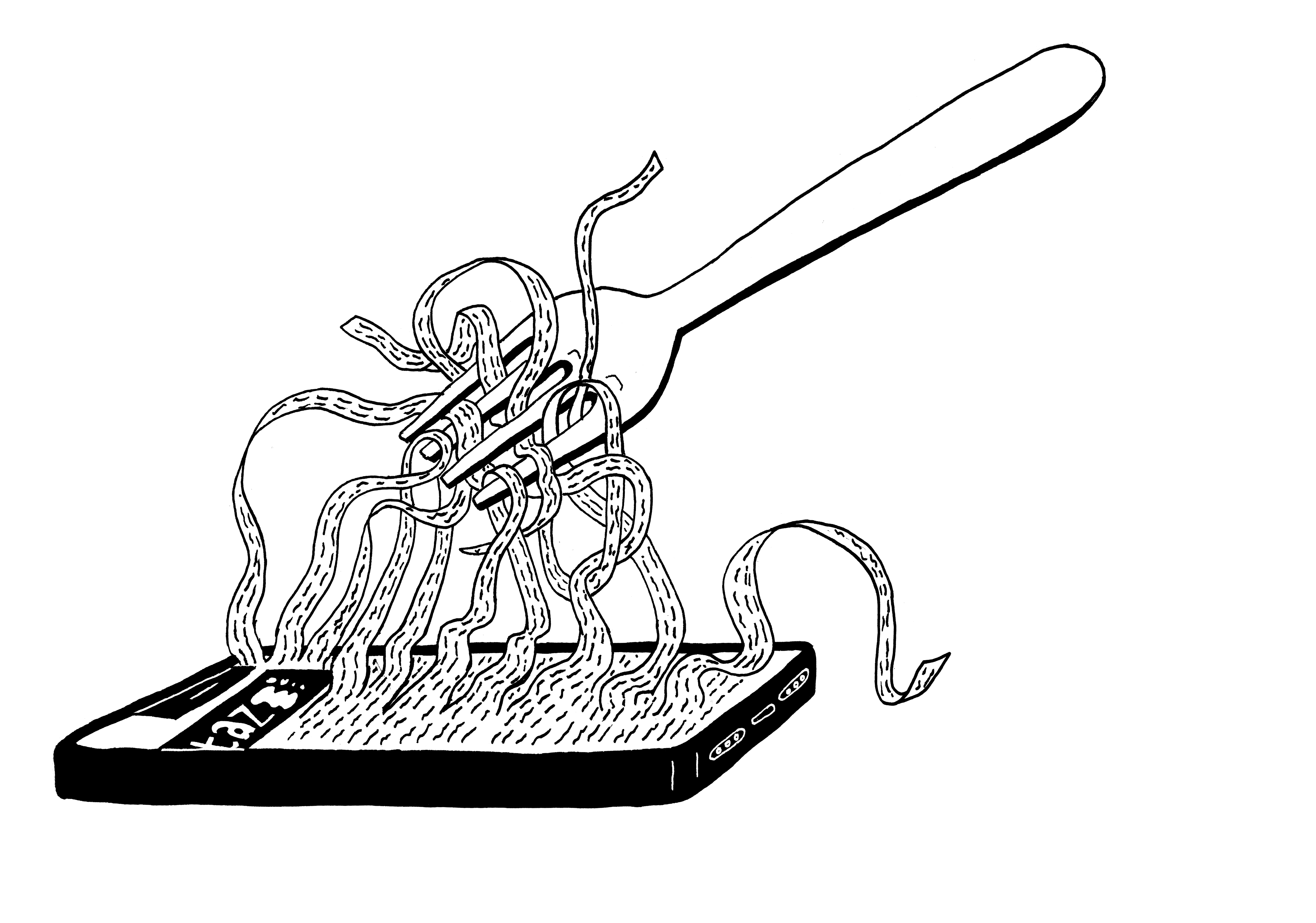

Die fürsorgliche Hand des Verlags vs. self-publishing

Ich hänge mich an eine Frau mit vollem Terminkalender. Sie empfindet Mitgefühl mit Verlagsmitarbeitenden, weil die „alle 30 Minuten dasselbe erzählen müssen“. Während am Freitag, dem ersten Publikumstag, Menschenmassen vorbeiziehen, werden wir über Verlagsprogramme vom Frühjahr 2023 informiert. Die junge Frau sichtet Romane für Literaturveranstaltungen; es gilt, Buchpremieren und Diskussionen für das eigene Haus zu gewinnen – gegen die Konkurrenz anderer Veranstaltungsorte. Manchmal führt das zu Deals wie: Du bekommst die hochrelevante Romanautorin, dafür nimmst du bitte auch noch XY mit ins Programm auf. Das ist sie, die fürsorgliche Hand des Verlags, an deren Stelle im self-publishing nur ein Post-it klebt, auf dem „kümmer dich halt selber drum, ist bestimmt einfach“ steht.

Danach besuche ich die taz. Judith Holofernes, seit drei Jahren glücklich ohne Management und Plattenfirma, erzählt dort von ihrem Ausstieg aus der Rock ’n’ Roll-Mühle und deren Wachstumszwängen. Ständig wurde immer nur sie nach der Vereinbarkeit von Musikerinnenleben und Mutterschaft gefragt – „mein Mann, mit Kind auf dem Arm, nicht.“ Das Gespräch mit Peter Unfried bleibt hier abrufbar.

„Die Buchmesse war nicht die Hölle, sie roch nur ein bißchen so.“, schrieb Jakob Arjouni vor über zehn Jahren in „Bruder Kemal“. In dem Buch schützt Privatdetektiv Kayankaya einen Autor auf der Messe. Es fiel mir wegen der bedrückenden Situation um Kim de l’Horizon wieder ein. Durch Kayankayas Augen habe ich ein Erstverständnis von rassistischer Mikroaggression im Lebensalltag gewonnen. Durch Kims Worte werde ich vielleicht lernen, Gefühle zu haben, die „wir nicht zu empfinden lernen.“

Ach liebes Nachtragebuch, ich hab dir noch so viel zu erzählen

Vorvorgestern (!) unterhielt ich mich über jüngste Berichte über die anscheinend sinkende Lesekompetenz von Grundschüler*innen. Weil das die Grundschule zur Sorgenschmiede der Verlagsbranche macht, sprachen wir über gute Ideen für Kinder mit besonderen Förderungsbedürfnissen. Bei Beltz sehe ich mir dann vorgestern (erneut einfach nur!) an, wie eine der gelobten Ideen aussieht. Die Bücher mit dem „super lesbar“ Sticker bieten „altersgerechte Leseabenteuer“ an, lasse ich mir erklären: Durch kurze Leseetappen, vertrauten Wortschatz und lesefreundliche Schrift soll den jungen Menschen zu einem Erfolgsgefühl verholfen werden. Manche Jugendbücher erscheinen so zweimal, als längere und kürzere Version. Das Autovervollständigenmodul meines Gehirns zeigt mir eine Gruppe Jugendlicher auf dem Schulhof, die – jede*r nach den eigenen Fähigkeiten – die selbe Geschichte gelesen haben und darüber sprechen können. Niemand ist ausgeschlossen.

Mich treibt aber weiter um, ob wir es hier wirklich mit einem Generationsproblem zu tun haben. Grundsätzlich nein: „Du klingst wie Platon et aliae ff., ständig befürchtest du den Zerfall der Zivilisation“. Und dann biege ich, weil mein Gehirn sich allein so entschieden hat ohne mir Gründe mitzuteilen, gestern morgen (…ja, genau, immer noch nicht heute) plötzlich vom Weg zur Buchmesse links ab, zu einer ganz normalen Buchhandlung. Und was sehe ich dort? Einen Aussteller mit der Reihe „minute books“ von Diogenes. Ein kleinformatiges Buch mit kurzen Texten. Für Erwachsene.

Achtung, Werbetext: „In einer Zeit voller Eindrücke und Möglichkeiten, in der man manchmal nicht mehr weiß, wo man hingucken soll, kommt etwas Ablenkung für den Geist ganz gelegen.“ AHA! Auch du, Erwachsener!

Natürlich habe ich mir eins gekauft (alles Gute zum 70. Geburtstag, Diogenes! Hau die 5 Euro schön auf den Kopf!) und erkundigt, wie lange es die Serie schon gibt. Die Buchhändlerin glaubt, es dürften so drei Jahre sein. Ich hoffe, dass auch Erwachsene genug Angebote an alters- und interessengerechten Geschichten haben, die sie lesen können. Egal ob Stress oder Legasthenie oder Deutsch als Fremdsprache oder jeder andere Grund der Welt ursächlich ist, Barrieren müssen weg, im Rock ’n’ Roll wie am Bücherregal.