Die Comicmacher Jack Kirby und Joe Simon von Timely Publications (später Marvel) erfanden 1941 die Superheldenfigur Captain America, um mit ihr für den Kriegseintritt der USA zu werben. Eine andere Form der Propaganda hatte der Psychologe William Moulton Marston im Sinn, als er im gleichen Jahr gemeinsam mit seiner Frau Elizabeth Holloway Marston für den Comicverlag DC die Figur Wonder Woman erschuf. Marston verstand sich selbst als Feminist und sprach sich für die Unterwerfung des Mannes in einem kommenden Matriarchat aus. (Obgleich er sich in seinem Beziehungs- und Familienleben als eher toxischer Charakter zeigte.) Wonder Woman sollte einen neuen Frauentyp repräsentieren – mutig, selbstbewusst und stark – welcher einmal, wie er selbst formulierte, „die Welt beherrschen sollte“. Die Superheldin, eigentlich eine Amazonenprinzessin von der Insel Themyscira, lebt inkognito als Diana Prince in den USA und unterstützt ihren Love Interest – den Soldaten Steven Trevor – im Kampf gegen Nazideutschland. Anfänglich steht ihr Einsatz für Frauenrechte im Vordergrund, ihre Hauptgegner sind Machos und Antifeministen wie der misogyne Psychopath Dr. Psycho. Nach Marstons frühem Tod und dem Herausdrängen seiner Frau aus der Redaktion durch die Verlagsleitung wird der explizit feministische Anspruch der Comicserie immer mehr verwässert, bis erst in den frühen 70er Jahren die zweite Welle der Frauenbewegung Wonder Woman als Vorzeigefrau wiederentdeckte und für ihre Sache propagandistisch einspannte.

Tom King, ein ehemaliger auf Operationen zur Terrorabwehr spezialisierter CIA-Agent und seit etwas mehr als zehn Jahren als Comicszenarist aktiv, und der aus Barcelona stammende Illustrator Daniel Sampere zeichnen seit Ende des Jahres 2023 für eine ziemlich interessante Neuinterpretation des Super Women-Mythos verantwortlich. Bei DC, dem Hausverlag der Serie, sind bislang 19 comicbooks erschienen und viele weitere werden dort wohl noch folgen, beim für die deutschsprachigen Ausgaben zuständigen DC-Lizenznehmer Panini erscheinen in größeren Abständen Sammelbände, die dann jeweils 7-8 Hefte umfassen.

Das Grundmotiv der aktuellen Serie erscheint zunächst einmal gar nicht originell und ist im Superheld*innenkosmos auch schon oft so oder ähnlich erzählt worden: Die Heldin legt sich mit niemand geringerem als dem Staat selbst und seinen obersten Repräsentanten an, wird so zum Outlaw und zur Staatsfeindin Nummer Eins, gegen die schließlich sogar das Militär herangezogen werden muss. Diese Neuinszenierung von Vigilant*in vs. der Staat fällt aber so eminent politisch aus, dass sich ein genauerer Blick auf die in den Heften verhandelten Einzelheiten durchaus lohnt. Zwar hat Autor Tom King mehrmals betont, dass er nicht beabsichtigt, die neue Wonder Woman-Serie zum politischen Sprachrohr zu machen, das die aktuellen gesellschaftlichen Konfliktlinien und Problemlagen widerspiegeln würde. Aber ein Blick auf den bereits weit entwickelten Plot erlaubt es, diese Aussage nicht allzu ernst zu nehmen.

Denn erstens wird die Story mit einem Generalangriff auf den Grundwertekanon der US-amerikanischen Demokratie eröffnet, wie er einem gegenwärtiger und realer gar nicht mehr erscheinen kann: Nach einem regelrechten Gemetzel in einer Bar mit mutmaßlicher Beteiligung einer Amazone, dem dutzende Männer [!] zum Opfer fallen, handelt die Einwanderungsbehörde – flankiert von einer medialen Hetzkampagne – mit der unverzüglichen Ausweisung aller in den USA lebenden Amazonen. Verweigerung und Widerstand wird mit äußerster Gewalt begegnet. Existenzen werden zerstört, Familien auseinandergerissen, sodass sich Wonder Woman schließlich genötigt sieht einzuschreiten und sich für die Rechte ihres Volkes in der amerikanischen Wahlheimat einzusetzen.

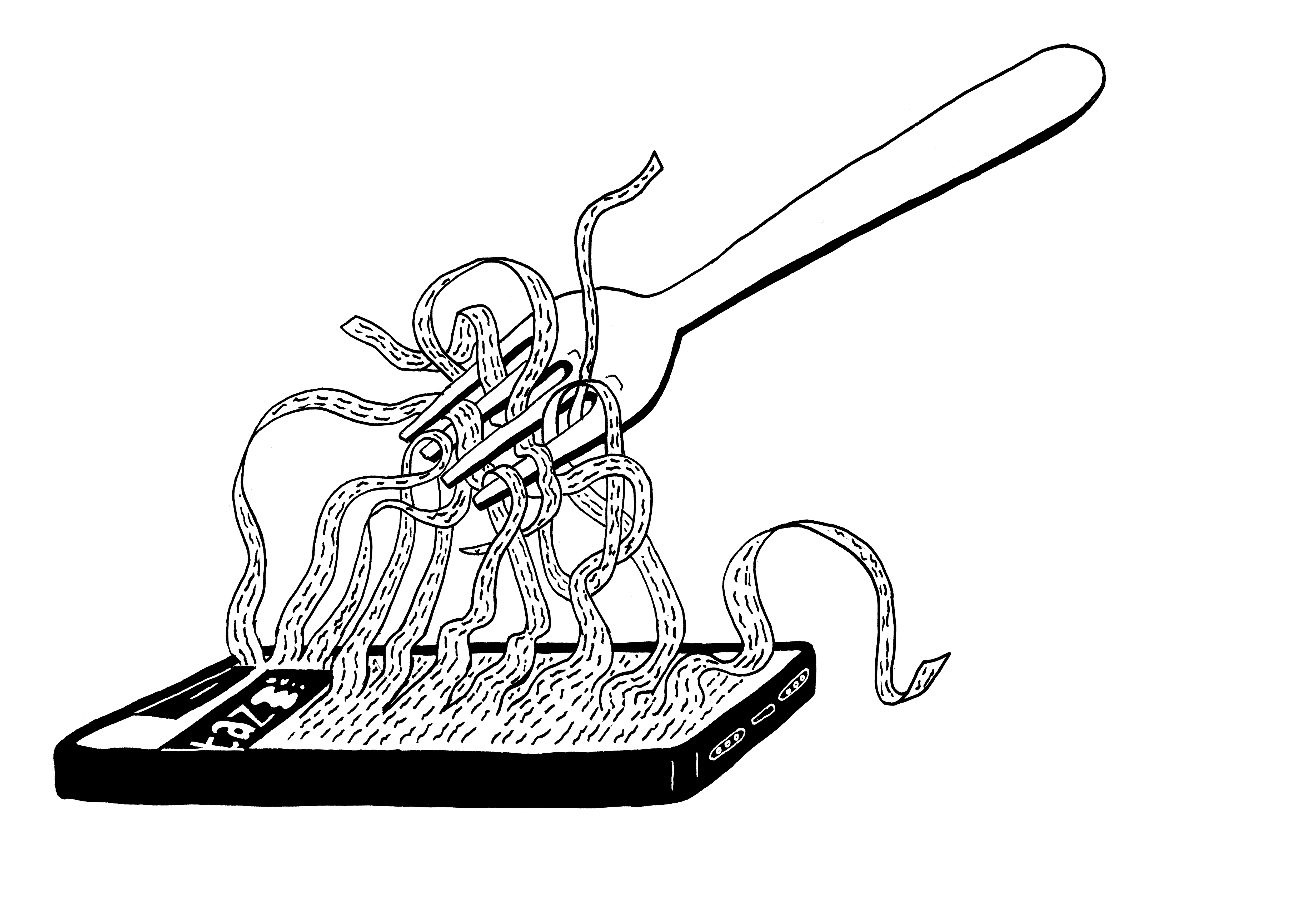

Zweitens etabliert King geschickt den Gegensatz zwischen Wahrheit und Lüge in der Geschichte. Interessanterweise war Marston, der Wonder Woman-Schöpfer, zugleich der Erfinder einer frühen Form des Lügendetektors, der im wesentlichen auf der Messung von Blutdruckwerten und seinen Abweichungen basierte. Das „magische Lasso“, mit dem Wonder Woman ihre Gegner fesselt und dazu zwingt, die Wahrheit zu sprechen, ist von Marstons Erfindung zweifellos inspiriert. In der aktuellen Serie bekommt es die Amazone mit einem finsterem Gegenspieler – ein selbsternannter König von Amerika bzw. „Der Souverän“ – zu tun, der über ein Lasso mit ähnlichen Fähigkeiten verfügt, aber unter umgekehrten Vorzeichen. Es überwältigt denjenigen, der damit in Berührung kommt mit Lügen und Trugbildern. Die Auseinandersetzung zwischen Heldin und Schurken läuft hier also auf ein Kräftemessen hinaus, das nicht zufällig an den gegenwärtigen Gesellschaftskonflikt erinnert zwischen jenen, die weiterhin auf die Geltung von Fakten insistieren, und denen, den die Stimmigkeit einer Aussage mit den eigenen Affekten wichtiger erscheint als deren Wahrheitsgehalt.

Wonder Woman: Vorsicht, diese Frau verfügt nicht nur über Superkräfte und ein „magisches Lasso“

Darüber hinaus symbolisiert drittens eben jenes Lasso das Prinzip der Fesselung im Spannungsfeld von Dominanz und (Selbst-)Unterwerfung. Schon (und vor allem) in den frühen Wonder Women-Ausgaben unter Federführung Marstons war das Thema der Fesselung und Knebelung omnipräsent und hatte eine ambivalente Note: Einerseits neutralisiert die Heldin so ihre Gegner*innen wirkungsvoll, andererseits verliert sie in Ketten gelegt oder in Schnüren eingezwängt selbst ihre Superkräfte und kann sich nicht mehr ohne weiteres befreien. Das ständige Anketten, Fesseln, Schnüren und Knebeln der Superheldin wurde in den ersten Jahren des Comics von Marston so obsessiv betrieben, dass – obwohl das Motiv der angeketteten Frau aus dem Bilderkanon der frühen Frauenrechtsbewegung stammte – nicht nur reaktionäre Sittenwächter, sondern auch manch progressive Feministin daran Anstoß nahm.

Dass der aktuelle Autor King die kniende Amazone von ihrem Gegenspieler an einen Pfahl binden lässt, erinnert freilich nicht nur an die Frühgeschichte der Serie und ihre sexuellen Konnotationen, sondern ist in einer Zeit, in der weltweit die Angriffe auf das körperliche Selbstbestimmungsrecht von Mädchen und Frauen zunehmen, hochaktuell. In Trugbildern sieht sich Diana als treusorgende Ehe- und Hausfrau, die die Launen ihres selbstherrlichen und ständig nörgelnden Ehemannes Steven Trevor bereitwillig und geduldig erträgt, sich hübsch zurecht macht, das Essen zubereitet und das Haus in Ordnung hält. Dennoch gelingt es ihr, den Schimären zu trotzen und sich dem maskulinistischen, antifeministischen Herrschaftsanspruch des „Souveräns“ zu widersetzen. Dazu passt, dass die von Daniel Sampere gezeichnete Wonder Woman weit entfernt zu sein scheint von den eher zierlichen Pin-up-Variationen mancher Vorgänger des Comiczeichners, so breite Schultern und einen so massiven Bizeps hatte die Amazone wohl noch nie.