Mit der aktuellen Ausgabe der Neuen Rundschau, dem Literaturmagazin des S. Fischer Verlags, wirft die Herausgeberin Charlotte Gneuß die Frage auf: „Diktatur und Utopie – Wie erzählen wir die DDR?“. Das WIR im Heft besteht neben Autor:innen wie Ingo Schulze, Dirk Oschmann, Ines Geipel, Angelika Nguyen und weiteren auch aus Ilko-Sascha Kowalczuk. Es erscheint mittlerweile wie ein Naturgesetz des westdeutschen Feuilleton-Diskurses, dass überall dort, wo DDR und Diktatur steht, Ilko-Sascha Kowalczuk vertreten ist. Doch in seinem Text „Uwe Johnsons Kinder“ wird weder erzählt, noch wird das Erzählen über die DDR ästhetisch, poetologisch oder politisch reflektiert. Was er sagt, ist im Grunde die immergleiche Mär von „SED-Diktatur“, „Lügen der DDR“, einer „große[n] ostdeutschen Mehrheit“, die von „Aufklärung“ nichts hören und die westdeutsche „Freiheit“ nicht verstehen will. Verstanden, dass die DDR schlecht und die BRD gut ist, habe nach Kowalczuk nur eine „Minderheit, […] für die Freiheit das wichtigste Merkmal von Staat und Gesellschaft war.“ Freilich zählt er sich selbst zu dieser revolutionären Minderheit, während die anderen Millionen, als „DDR-Insassen“ eines „DDR-Gefängnis“ beschrieben werden. Über das WIE und die Verfasstheit des WIR im Erzählen über die DDR, erfährt man in diesem Text nichts. Auch nichts über den, wie es im Heft von einleitend heißt, „Zustand und […] [die] Möglichkeiten des Erzählens über die DDR.“ Die Frage der Herausgeberin, „[w]ie konstituiert und entwickelt sich der kulturelle Gedächtnisraum der DDR?“, wird in Kowalczuks Text jedoch ganz praktisch und selbstreferentiell beantwortet: Die DDR ist so, wie allein das Ich des Autors sie erinnert. Was der Text hier tut, ist eine Totalisierung von kollektiver – und das heißt notwendig ambivalenter, widersprüchlicher und pluraler – Erinnerung. Er streicht abweichende Meinungen aus dem „kulturellen Gedächtnisraum“ heraus und universalisiert eine partikulare Position. Diese Art des Totalisierens eines Ich-Erzählens kommt einer maskulinen Universalisierung gleich.

In einer lebhaften, jetzt endlich auch mal kontrovers geführten Debatte, wie sie das aktuelle Heft der Neuen Rundschau abbildet, ist es nun eigentlich nicht angebracht, diese Debatte anhand einer singulären Position oder Person zu führen. Vielmehr profitiert der Diskurs über das politische wie künstlerische Erbe der DDR gegenwärtig davon, das ästhetische und politische Motive entlang von Material und weniger anhand einzelner Biographien geführt werden. Orte, die dem Erzählen aus und im Material Raum geben – wie es die Neue Rundschau mit dieser Ausgabe tut – tragen zu einer Öffnung des festgefahrenen Diskurses bei. Immer mehr Stimmen kommen hinzu und die Diskussion wird pluraler und damit vor allem eines: widersprüchlicher, ambivalenter.

Umso erstaunlicher ist es, dass es Kowalczuk immer wieder gelingt, all diese Pluralitäten zu negieren, und seine persönliche Perspektive in Talkshows, Büchern und auf Social Media als die Allgemeine darzustellen.

Wie also lässt sich schreiben und sprechen über einen Text, dessen Ton und Form sich fast ausschließlich aus persönlicher Meinung, Versatzstücken der eigenen Biographie, der Herabwürdigung anderer Autor:innen und einem politischen Schematismus von böse/DDR vs. gut/BRD zusammensetzt? Wie mit einem Text ins Gespräch kommen, der seine Argumente kaum bis gar nicht am und im literarischen Material selbst orientiert, aber vorgibt, im Namen der Literatur zu sprechen? Wenngleich seine Gegenstände es sind, ist es Kowalczuks Argumentationsweise nicht: historisch-materialistisch. Statt die politische Ästhetik seines Materials tastend zu analysieren, poltert Kowalczuk meinungsstark drauf los.

(Nicht zu verschweigen ist an dieser Stelle: wir sind erschöpft und gelangweilt ob dieses Moralin gewürzten Sermons, welcher seit beinahe 35 Jahren denselben Sound hat. Es ist mehr als ermüdend, Texte von Männern zu lesen, die sich derart überheblich und arrogant über kluge und – im Gegensatz zu ihrem gekränkten Knurren – argumentierende Frauen äußern.)

Mit der beachtlichen Häufung des Pronomens „Ich“, sowie dem wiederholten, beispielhaften heranziehen der eigenen Biographie, qualifiziert sich Kowalczuk eigentlich in aufdringlichster Weise selbst dafür, den gegenwärtigen Diskurs anhand seiner Person zu besprechen – so, wie er es mit Sandra Hüller, Jenny Erpenbeck, Katja Hoyer und vielen weiteren tut. Jenen Frauen spricht er ab, eine valide Meinung zur DDR vertreten zu können, weil sie jeweils die falsche Biographie haben: mal sind zu jung, zu parteitreu, zu privilegiert, mal zu gebildet, mal zu „prominent“ oder mal „nur“ Schriftstellerin und aus seiner Sicht damit keine „Expertin, die sich intensiv mit diesem Gegenstand befasst hätte.“

Diese Form des personalisierten Kommentars scheint also Kowalczuk Kerngebiet. Gerade erst hat er mit seinem selbstbetitelten „Anti-Oschmannbuch“, was dann doch unter dem Titel „Freiheitsschock“ erschienen ist, die Debatte wieder einmal auf personalisierte Positionen zu verengen versucht. Im Weiteren wollen wir dann aber doch auch mal fragen, ob eine Diskussion entlang eines „Ichs“ und der kausallogischen Zurückführung jedweder Argumente auf die eigene Biographie, zielführend sein kann.

In der Neuen Rundschau probiert sich Kowalzcuk an Literatur, um dabei letztlich doch nicht über Literatur zu sprechen. Uwe Johnson wird breit zitiert mit seinem Essay „Versuch eine Mentalität zu erklären“, wobei Johnsons Prosa selbst ausgespart bleibt. Über das WIE von Johnsons Erzählen über die DDR, erfährt man nix bei Kowalzcuk. Stattdessen benutzt er Johnson, um seine eigene Biographie zu legitimieren. Mareike Gronich und David Begrich haben in ihrem Beitrag „Der Streit um die ostdeutsche Identität – Selbstvergewisserung zur Selbstwirksamkeit?“, der in der Dezember 2024 Ausgabe der „Blätter für deutsche und internationale Politik“ erschien, ausführlich auf die lückenhafte Johnson Lektüre Kowalczuks hingewiesen. Laut Gronich und Begrich zeichnet sich Kowalzcuks Zugriff auf Johnson vor allem durch das aus, was er nicht über Johnsons Text sagt. Er benutzt dasjenige von Johnsons Prosa ausschnitthaft, um seine These zu stärken, nach der die Menschen in Ostdeutschland Demokratie nicht zu schätzen wissen qua ihrer Diktatur bedingten Mentalität.

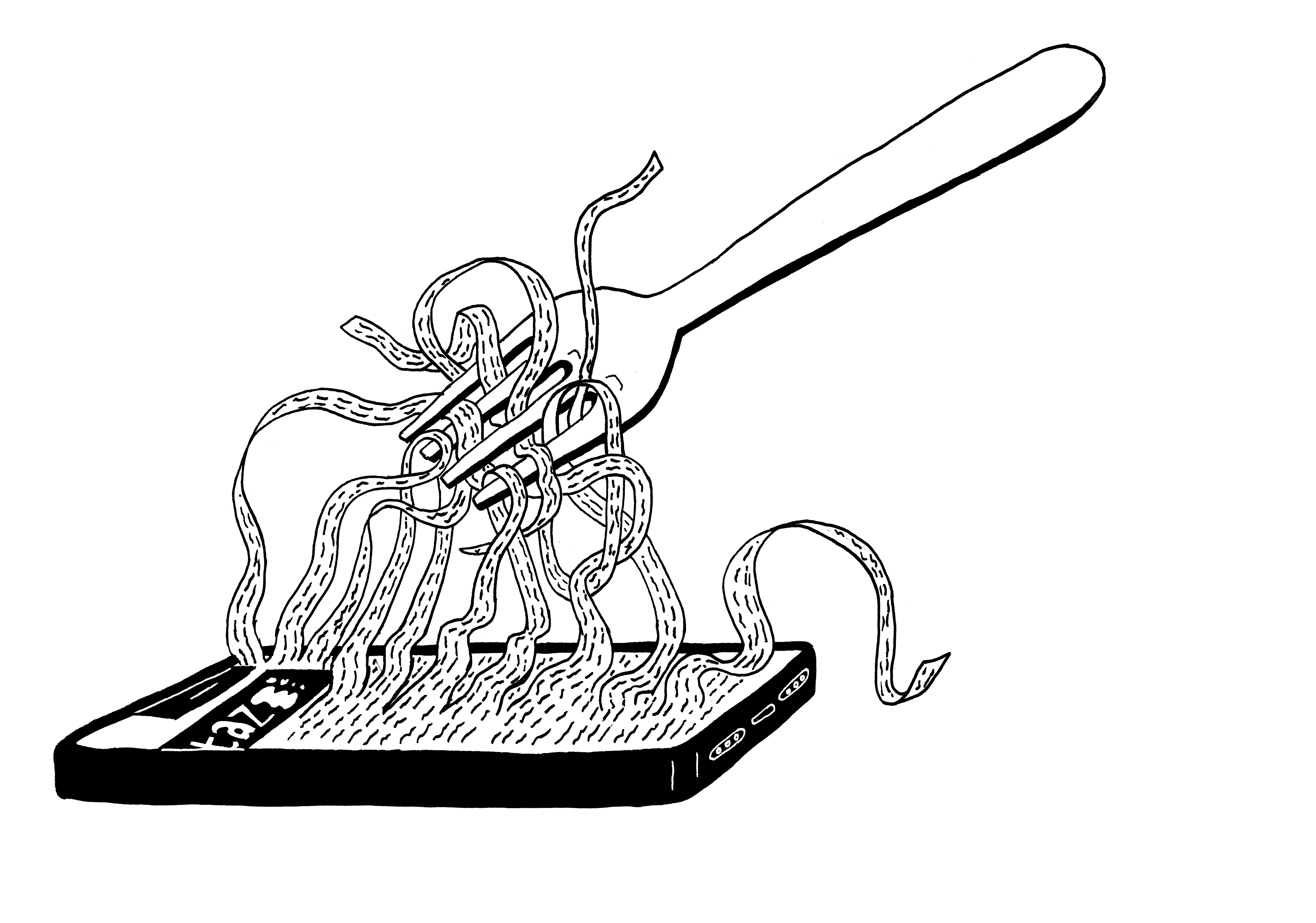

Wie sich Kowalzcuk versucht, Johnson dienstbar zu machen, versucht er dies in „Freiheitsschock“ auch mit Thomas Brasch. Doch der Versuch, den Dichter und Dramatiker zu einem neuen Biermann verkommen zu lassen, scheitert. Wie wenige Schriftsteller:innen verweigerte sich eben nicht nur die Person Thomas Brasch, sondern vor allem sein Werk davor, es in binäre Lager oder homogene Thesen herunterzubrechen. Eines lässt sich jedoch ohne Frage als formales und inhaltliches Paradigma von Braschs Schreiben festhalten: Widersprüche, das Ausloten von Ambivalenzen und eine Kartographierung des Zweifels, der Träume und der Hoffnungen. Seine Texte beschreiben das Eine mittels des Anderen. Ein solches Schreiben und Denken in Widersprüchen geht Kowalzcuk jedoch völlig ab. Auch scheint er sich zu keinem Moment für Braschs Literatur zu interessieren. So überschreibt er sein ganzes Kapitel in „Freiheitsschock“ mit einer runtergebrochenen Paraphrase eines Brasch Gedichtes, erwähnt das Gedicht und Brasch als Autor aber nur ein einziges Mal. Was er hier tut, ist paradigmatisch für Kowalzcuks Umgang mit Literatur: er skalpiert Fetzen eines literarischen Textes oder Werkes, löscht und missachtet den ästhetischen Kontext und setzt den entnommenen Fetzen in sein ideologischen Kernparadigma ein: Antisozialismus.

Was bei Kowalzcuk „Ankommen, wo man nicht hinwollte“ heißt, geht bei Brasch eigentlich so:

„Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber

wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber

die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber

die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber

wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber

wo ich sterbe, da will ich nicht hin:

Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.“

Statt das „aber“, das nicht zufällig hier bei Brasch als Enjambement genau zwischen den Zeilen steht, als literarischen Ausdruck eines unversöhnlichen Widerspruchs anzuerkennen, macht Kowalzcuk dann im Folgenden kurzerhand aus Thomas Brasch einen Dissidenten:

„Einige der berühmtesten DDR-Menschen, die die kommunistische Diktatur verließen oder verlassen mussten bzw. rausflogen, wie Wolf Biermann, weigerten sich zunächst überhaupt, anzukommen. Es gab berühmte Dissidenten, die damit angaben, jahrelang keinen bundesdeutschen Ausweis angenommen zu haben und ihren (ungültigen) DDR-Ausweis behalten zu haben. Thomas Brasch dankte noch fünf Jahre nach seiner Ausreise in München bei einer Preisverleihung der DDR, ohne die er heute nicht diesen Preis erhielte – ein Skandal ersten Ranges damals. Für Brasch war das kein Ausrutscher, immer wieder hatte er sich so geäußert, wie jemand im Wartesaal.“

Auch hier wird wieder etwas weggelassen und zudem noch falsch wiedergeben: Brasch dankt in der zitierten Rede zur Verleihung des Bayerischen Filmpreises 1981 nicht „der DDR“, sondern der „Filmhochschule der DDR für seine Ausbildung“. Das mag ein kleiner, jedoch entscheidender Unterschied sein um zu verstehen, wie Kowalzcuk Differenzierungen auslöscht und nach Verallgemeinerungen sucht. Die Auslassung besteht hier u.a. darin, dass er auch nicht sagt, dass Brasch nicht nur der Filmhochschule der DDR, sondern auch der „Jury des Bayerischen Filmpreises für die Auszeichnung“ dankt. Weggelassen wird auch, dass der Skandal eben nicht nur darin bestand, dass Brasch Franz Josef Strauß und die im Saal anwesenden konservative Kultur-Bourgeoisie Bayerns mit seinem DDR-Dank provozierte, sondern gleichermaßen sagte, dass das Annehmen des Preises bei seinem Freunden in der DDR für Zündstoff gesorgt hatte.

Kowalzcuk schließt dann, nachdem er das Gedicht Braschs zitiert, es aber inhaltlich unbeachtete lässt, folgendes Fazit an:

„Eines liegt auch auf der Hand: Wer vor oder nach 1989 in den Westen ging, aus welchen Gründen auch immer – und es gab keine niederen –, zählte zur mobilen, sich bewegenden, leistungsorientierten, am individuellen Fortkommen interessierten Gesellschaftsgruppe. Es waren diejenigen, die einen gegebenen Zustand nicht als unveränderlich hinnehmen wollten, die sich bewegen und verändern wollten, wenn schon nicht die Verhältnisse, so doch sich selbst. Es waren die kreativen, diejenigen, die Energie und Kraft haben, Ich zu sagen und Ich zu leben. Mit anderen Worten: Diese Millionen fehlten, als es darum ging, vom Wir zum Ich zu kommen, vom Kollektivismus zur individuellen Verantwortungsübernahme. Natürlich waren auch viele Bewegliche und Kreative geblieben, aber sie konnten nicht die millionenschweren Lücken kompensieren. Der Osten ist intellektuell durch diesen Weggang der Millionen so viel ärmer geworden, so viel homogener und so viel unbeweglicher, dass es unmöglich war, dies politisch, kulturell und intellektuell in einer Generation aufzuholen.“

Hier wird kurzerhand aus Braschs sehnsüchtiger und melancholischer Sprache eines pluralen, widersprüchlichem WIR eine Sprache binarisierender ICH-Sager gemacht. Jenes Binäre kommt in Begriffen daher, die es einem angesichts der repressiven Kälte und neoliberalen Zurichtung des BRD-Kapitalismus kalt den Rücken runter laufen lassen („leistungsorientiert“, „individuelles Fortkommen“, „Ich-Sager“…).

Mal abgesehen davon, dass es im Text „Uwe Johnsons Kinder“ nach Kowalzcuk nur einige wenige waren, die die DDR verließen und in „Freiheitsschock“ von Millionen aus der DDR Flüchtenden gesprochen wird, ist seine normative Beschreibung der Leute interessant: die einen werden als „kreativ“, „mobil“, „leistungsorientiert“, „sich bewegend“ und mit „Energie“ und „Kraft“ ausgestattet beschrieben, während die anderen – natürlich die in der DDR Bleibenden – als passiv, dumm, unbeweglich und der „Diktatur“ unterwürfig dargestellt werden. Er verallgemeinert und simplifiziert das gesamte gesellschaftliche Tableau, in welchem sich die Menschen zwischen den 1950er-1990er Jahren im Osten bewegten.

Apropos Diktatur: Neben Stasi und SED zählt dieser Begriff zu Kowalzcuks Lieblingswörtern. Die Begriffsnutzung ist das vielleicht beste Beispiel für Kowalzcuks Praxis der ideologischen Auslassung. Denn was er immer weglässt, ist das Proletariat. Statt aber die DDR in ihrer Selbstbeschreibung als Diktatur des Proletariats ernst zu nehmen – ob dies geglückt ist oder nicht –, streicht Kowalzcuk die Arbeiter:innen aus dem Staat. Noch schlimmer wiegt vielleicht, dass er mit seiner inflationären, undifferenzierten Nutzung des Diktatur-Begriff diejenige Diktatur der Nazis verharmlost, die die DDR sicher auch nicht geschafft hat, den Deutschen auszutreiben. Dennoch hat sie es, im Gegensatz zur BRD, zumindest versucht.

Thomas Brasch hätte auf Kowalzcuk privatistische, neoliberale und durch und durch westdeutsche Leistungsideologie wohl folgendes geantwortet:

„Er ist der Widerspruch der Künstler im Zeitalter des Geldes schlechthin, und er ist nur scheinbar zu lösen: mit dem Rückzug in eine privatisierende Kunstproduktion oder mit der Übernahme der Ideologie der Macht. Beides sind keine wirklichen Lösungen, denn sie gehen dem Widerspruch aus dem Weg und die Widersprüche sind die Hoffnungen. […] Meine Arbeit wird weiterhin darauf gerichtet sein, den Widerspruch auszuhalten und zu verschärfen.“ (Rede zur Verleihung des Bayerischen Filmpreises)

Ziel der jüngsten Auslassung Kowalzcuk in der Neuen Rundschau ist Jenny Erpenbeck. Selbstredend stehen auch hier nicht Erpenbecks formal-ästhetische oder narrative Motive im Mittelpunkt, sondern die Biographie ihrer Eltern und damit zwangsläufig auch ihre eigene. Eines der herausstechenden Motive von Erpenbecks preisgekröntem Roman „Kairos“, welches das Buch leider zu einer beinahe einmaligen Leseerfahrung macht, ist die Tatsache, dass „Kairos“ von Realität und Alltag in der DDR erzählt ohne dabei die Stasi, eine Diktaturerfahrung usw. zum Leitmotiv zu machen. Erpenbeck beschreibt eine toxische Liebesbeziehung, die sich im Strudel des Treuhandterrors verliert. Die Beziehung einer jungen Frau mit einem älteren Mann stellt einen generationalen Konflikt sowie verschiedene Zugänge zur neuen Welt, die da unweigerlich 1990 kommt, dar. „Kairos“ ist letztlich eine vollkommen unaufgeregte Geschichte, die ihre nicht zu verschweigende Sprengkraft zum einen im historischen Moment des Kollapses der DDR sowie dem kolonialen Gebärden des Westens, aber vor allem durch den Zeitpunkt der Veröffentlichung findet. Weil Erpenbeck „Hoyer und Oschmann großartig“ fände, ist für Kolwazcuk schon klar, das Erpenbeck auf der falschen Seite steht. Für ihn gibt es nur zwei Lager und er ist derjenige, der sie einteilt; der bestimmt, wer über die DDR sprechen darf und wer nicht. Und wer es wie Erpenbeck wagt, trotzdem zu sprechen, der wird von ihm diskreditiert: Erpenbeck bediene „antifreiheitliche Gefühle“, die „historisch haltlos, politisch irrelevant“ seien und verbreite „vitalisierte Diktaturbilder“.

Kolwazcuks wütende Herablassung über Erpenbeck ist damit aber letztlich nur ein Hinweis auf ihre literarische und politische Treffsicherheit. Mit operativer Genauigkeit sendet Erpenbeck mit ihrem Roman Impulse in die gegenwärtige Debatte zum Narrativ DDR. Jene Beschreibung des Alltages, die meist im Subjektiven der Protagonist:innen bleiben, sind es scheinbar, die Kowalczuks Zorn entfachen. Im Gegensatz zu ihm macht Erpenbeck aus individuellen Erfahrungen der Figuren aber keine falschen Universalisierungen. Dass so viele Menschen sich dennoch in ihren Geschichten wiederfinden, zeugt vielleicht genau davon, dass es dem Roman gelingt, anhand individueller Leben etwas Universelles im Erfahren der DDR aufzuzeigen, ohne dabei jedoch die Pluralität, die Ambivalenzen und Widersprüche der jeweiligen Erfahrungen zu streichen. Erpenbeck macht in ihrem Roman etwas, was der Methode des Historikers Kowalczuk entgegensteht: Die Lebensgeschichten ihrer Protagonist:innen werden eben nicht absolut für eine ganze Gesellschaft gesetzt, wie die Ich-Erfahrung Kowalczuks. Erpenbecks Geschichte reiht sich ein in ein vielschichtiges Mosaik aus Narrativen, aus denen sich die Geschichte und damit letztlich die politische Gegenwart zusammensetzt.

Neben Erpenbeck hat die Schauspielerin Sandra Hüller Kowalczuks Zorn erregt. Hüller, die am Ende der DDR ca. 12 Jahre alt war, ist laut Kowalczuk aufgrund ihres Alters nicht qualifiziert genug, über die DDR zusprechen. Abgesehen davon, dass die Betrachtung einer Gesellschaft durchaus an Tiefe gewinnen könnte, würde daraus eine generationenübergreifende Diskussion werden, ist auch dies wieder ein Beispiel für eine maskuline Herabwürdigung.

Es lässt sich fragen, was das Verwerfliche daran ist, wenn ein Roman oder eine Schauspielerin davon erzählt, dass in der DDR wie überall auf der Welt geliebt, gegessen, gebadet, gesonnt, getrunken, gehasst usw. wurde!? Zu sagen, dass es in der DDR ausschließlich diktatorisch, repressiv, autoritär war, ist ein Hohn gegenüber all denjenigen Menschen, die gern in der DDR lebten (was übrigens nicht bedeutete, dass sie das völlig kritiklos taten) und für die die sogenannte Wiedervereinigung nicht Freiheit, sondern Verlust von Arbeit, antifeministische BRD-Gesetze, Rückschritt und zerstörte Träume bedeuteten.

Kowalczuk setzt dieser Alltäglichkeit, in der die Mauer nach seiner Interpretation nicht auftaucht oder zumindest nicht nach seinem Gusto diskutiert wird, gegen die eigene Erinnerung und stellt fest: „Und doch erinnere ich mich offenbar anders, denn die Mauer war täglicher Gesprächsgegenstand, […] auch der Ort der meinen Alltag wie kaum etwas Anderes bestimmt […]“.

Letztlich liegt hier Kowalczuks allzu offensichtliches Problem: es gibt Menschen, die sich anders erinnern als er, deren Alltag sich anders strukturierte. Mit dieser erstreckenden Negation von gesellschaftlicher Erinnerung, bei der im gleichen Schritt die eigene Erinnerung als Totalität gesetzt wird, ist Kowalczuk nicht alleine. Die Schriftstellerin Anne Rabe erklärte jüngst in der Taz: „Und dazu passt wieder die Geschichte vom Mauerbau, der viele Leute angeblich nicht tangiert hat. Das ist eine Selbstlüge.“ Rabe habe es sich, im Gegensatz zu Katja Hoyer mit der sie in der Taz im „Streitgespräch über den Osten“ ist, zur Aufgabe gemacht, „die Selbstlügen der Älteren infrage[zustellen].“ Was Kowalczuk und Rabe hier sagen ist letztlich ganz banal: deine Realität und deine Erinnerungen sind falsch, Dein Leben eine Lüge.

Bei all den Worten zur Freiheit, die der liberale Kapitalismus dann wohl gebracht haben muss, können Kowalczuk und auch Rabe eben darin, dass sie die eigene Erinnerung als Absolut setzen, jene Momente, die die Welt vor Totalität und Faschismus retten sollten, nicht einlösen. Mit der absoluten Tilgung jener Ambivalenz, jedes Widerspruches einhergehend mit der aggressiven Personalisierung der Debatte, trappeln sie sich letztlich auf der eigenen Krawatte herum. Und damit muss Kowalczuks Versuch, seine Meinung mit Prosa von Johnson oder Brasch zu begründen, zwangsläufig scheitern, da er mit der Brechstange versucht, Eindeutigkeit abzuleiten, wo es keine gibt. Die Extremismustheorie, die Kowalzcuk durch seine kaum zu ertragende Gleichsetzung von AFD und BSW und der Partei Die Linke propagiert, macht das noch einmal anders offensichtlich. Ein „Antirassismus“, dessen Methode es ist, plurale und widersprüchliche Erfahrungen in der gleichförmigen, grauen Soße des Liberalismus zu ertränken, muss scheitern. Totalitarismus mit der Monopolisierung der Erinnerung zu bekämpfen, ist auch auf den ersten Blick keine Dialektik. Es ist ideologische Verklärung.

Nach seiner Ausreise in die BRD kehrt Thomas Brasch 1981 noch einmal für eine Konferenz von Schriftsteller:innen in die DDR zurück und resümiert:

„Ich habe keinen Krieg erlebt. Ich habe einen Frieden erlebt, und dieser Frieden war schrecklich. Dieser Frieden war kein Zustand, in dem Leute in eine produktive Auseinandersetzung miteinander gekommen sind, in dem sie Produktivität und Kreativität – die Kennzeichen der menschlichen Rasse – ausprobieren konnten, die sozialen, psychologischen und politischen Widersprüche frei austragen konnten, sondern ich habe den Zustand der Lähmung erlebt, und diese Lähmung verdient für mich nicht die Bezeichnung Frieden.“

Am Ende ist Kowalczuk in seiner selbstgewählten Rolle als großer Mahner, als oppositioneller Stachel, vor allem ein Opportunist, dem die Zügel der selbst gesponnen Narration langsam durch die Finger rutschen.