ich vermisse sie halt schon oder die ostdeutsche fassung bewahren – Ein Theaterabend

Wir wollen eine Trennung erzählen. Eine schwierige. Vom Theater der fallenden Systeme, vom Theater- Lebenslauf, vom Theater-immer-Rolle-spielen.

Anna Stiede steht auf einer westdeutschen Bühne und versucht, das Ungeklärte zu sortieren. Sie durchläuft Phasen der Trauer, spricht über Liebe, Arbeit, Abschied. Sie ist Tochter und Enkelin, Geliebte und Verlassene zugleich. Doch wurde sie verlassen oder hat sie verlassen, weil sie sonst nie losgelassen worden wäre? Wie lebt man weiter mit einem Vergangenen, das nicht vorbei ist? Und wohin mit den Erinnerungen und dem ganzen Krempel, der noch übrig ist? Es gibt Trennungen, die kein Ende finden. Man zieht aus, aber der Geruch bleibt. Man redet nicht mehr, aber denkt noch in derselben Sprache. Die, die nicht mehr da ist, ist die DDR. Vielleicht ist das so mit dem Osten. Vielleicht ist es keine Nostalgie, sondern etwas Unabgeschlossenes – ein Prozess, der nie wirklich beginnen durfte, weil zu viele damit beschäftigt waren, ihn zu beenden. Man sagt, es ist doch langsam gut, aber Zeit heilt nicht alle Wunden. Es wurde kein Platz gelassen für die Trauer. Man ist darüber gebrettert, man hat alles mit Beton zugegossen und Gewerbegebiete in die Landschaft gepflanzt. Die Trauer hat man darunter eingeschlossen. Sie konnte nicht fließen. Es heißt was sich liebt, das kriegt sich auch. Es stimmt nicht.

Als Grundlage für den Text haben wir mit Zeitzeuginnen gesprochen, die in Ostdeutschland geboren wurden und nun im Rhein-Main-Gebiet leben. In unserem Fragenkatalog tauchte oft der Begriff Mythos auf. Die Befragten, hielten beispielsweise den Mythos Ostfrau für Quatsch. Wie kann es ein Mythos sein, wenn es sie gegeben hat und sie als lebende Beweise vor einem stehen. Wären sie ein Mythos, dann wäre ihre Arbeit verschwunden, ihr Leben unsichtbar erzählt. So wie nach 1990 der Umbruch die ostdeutsche Frauen in einer doppelten Unsichtbarkeit traf. Viele von ihnen hatten ihr Leben lang gearbeitet, Vollzeit, nicht immer aus freien Stücken, weil Erwerbstätigkeit nicht das Ideal, sondern für das System notwendig war. Als die Betriebe schlossen oder verkauft wurden, verloren viele nicht nur ihre Arbeit, sondern auch den gesellschaftlichen Ort, an dem sie außerhalb des häuslichen Umfelds existieren und wirken konnten. Der Westen sprach plötzlich von Zuverdienerinnen, als hätten diese Frauen nicht ganze Branchen getragen. Gleichzeitig wuchs der Druck, die familiären Brüche abzufangen: Arbeitslosigkeit der Partner, Unsicherheit der Kinder, das eigene Gefühl des Abgewertetwerdens. Die Sorgearbeit, die sie leisteten, wurde zum stillen Fundament der Transformation des vereinigten Staates, aber niemand erzählte davon. Sie wurden gebraucht, aber nicht gesehen. Sie wurden in die Rolle gedrängt, unter der auch schon die westdeutschen Frauen litten. Ihre Biografien rutschten durch jedes Raster – weder als Opfer noch als Heldinnen, weder in den offiziellen Erinnerungen noch in den neuen Wirtschaftsgeschichten. Zwischen dem Verlust der Arbeit und der Überlastung im Privaten verschwand eine Generation fast lautlos aus dem Bild, während sie doch alles zusammenhielten, damit andere weitergehen konnten.

Im vorherrschenden Narrativ werden Tatsachen zu Erzählungen und kleinen Anekdoten, die von talking heads in Dokumentationen nach dem Format wisst ihr noch damals preis gegeben werden, wie kleine Witze darüber, dass es einmal anders gewesen ist. Materialisiert stehen da als Beweise die Gebäude, die Texte, die Menschen. Es gibt sie jenseits von Identität. Sie sind kein Gefühl, sie sind faktisch noch da. Handelt es sich bei einem Mythos immer um eine Projektion von Außen, mit dem Blick der Gegenwart? Eine Erzählung derer, die sich durchgesetzt haben? Ein Mythos hat immer etwas verfälschendes. Etwas wird erzählt und wird vom weitergeben und weitergeben immer größer. Das hat viel Schönes, aber auch viel Projektionsfläche. Ihm lastet etwas möglicherweise Falsches an. Die Position von der aus berichtet und weitergeben wird, ist entscheidend. Ist es Zuschreibung oder ein Erinnern? Ist es ein gehört oder ein erlebt haben? Ja, eine mögliche Unwahrheit liegt dem Mythos inne. So gut / so schlecht kann es gar nicht gewesen sein, sonst wäre es nicht zu Ende gegangen / hätte anders geendet / wäre gar nicht geendet.

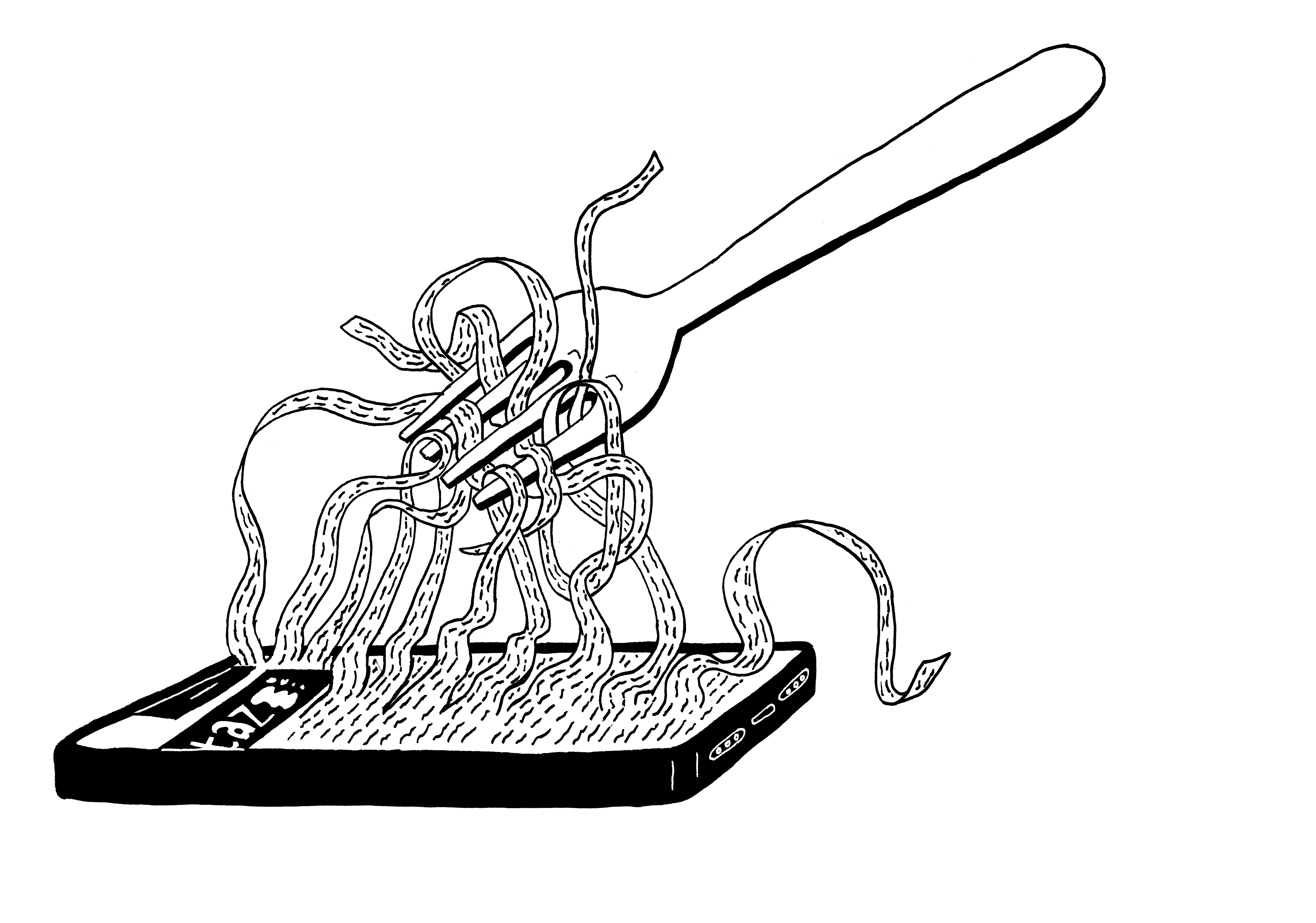

Wir spielen im Land, das sich gern als Meister der Erinnerungskultur inszeniert. Dort, wo man den stillen Opfern gedenkt, oder denen, die man zu Opfern macht, weil es die Staatsräson verlangt – aber den Blick vermeidet, sobald es nach vorn gehen müsste, dahin, wo Verantwortung übernommen werden müsste. Der Gedenkpathos ist leise, kontrolliert, senkt den Blick nach unten. Auf keinen Fall auf das, was weh tut und was noch zu verhandeln wäre. Denn es würde bedeuten, Fehler einzugestehen: Entscheidungen, die zugunsten des Kapitals getroffen wurden und Ungleichheiten, die sich seit 1990 in Biografien, Löhne, Vermögen und Wahlstatistiken eingraviert haben. Eine Suppe, die es auszulöffeln gilt – nur dass die Schuld dafür bequem denjenigen zugeschoben wird, die in ihr schwimmen. An all die Versäumnisse müsste erinnert werden, wirklich erinnert. Doch das hieße, erneut eine Systemfrage zu stellen. Und die Systemfrage wird derzeit von den Falschen gestellt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Erzählung der Einheit von Anfang an ohne jene erzählt wurde, um die es hätte gehen sollen. Ein Symbol dafür zeigte sich wieder in diesem Jahr: das offizielle Foto der Bundesregierung zum Tag der Deutschen Einheit. Es sollte die Vielfalt des Landes abbilden – und doch stand keine ostdeutsche Person darauf. Ein Bild, das unbeabsichtigt ehrlich war. Ein Land feiert sich selbst, aber vergisst jene, deren Erfahrungen es angeblich erinnern möchte.

Die, die Plattenviertel hassten, bauen jetzt Blöcke von Eigentumswohnungen aus Glas. Da wo ein Palast stand, hat man mit Steuergeldern ein Haus für Raubkunst gebaut. Wenn man sich die Zahlen für Altersarmut anschaut, ist Deutschland noch ein geteiltes Land. Hätte man das mit der Wiedervereinigung ernst gemeint, hätte man beide Hymnen miteinander vermischt oder noch besser sich konsequent dafür entschieden einfach eine Schweigeminute einzulegen.

Wir wollten genauer hinschauen, auf die Zwischenräume, auf die kleinen Brüche im großen Narrativ. Im Kleinen Trauerarbeit wagen, denn dort, wo sich die Erzählung auflöst, beginnt das Erinnern. Ein Erinnern ohne Mythos.

Am 21. und 22. November im Mousonturm Frankfurt am Main wurde in „ich vermisse sie halt schon oder die ostdeutsche fassung bewahren“ diese Trauer öffentlich.

Eine Arbeit von Elisa Künast (Regie + Text), Anna Stiede (Performance), Lena Reichl (Bühne + Kostüm), Florian Illing (Sounddesign) und Hannah Siecksmeier (Dramaturgie + Text).

Hannah Siecksmeier