„die kommunisten, die krankheiten, die welt,

die habe ich mir nicht ausgesucht“

die habe ich mir nicht ausgesucht“

„Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?

lenin.

Ihre Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit?

die tunten.

[…]

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann am meisten?

sex.

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

klugkeit.“

Lenin, Tunten, Sex und kluge Frauen – diese Antworten aus dem „fragebogen proust 890525“ stehen für Schernikaus Literatur wie für sein Leben. Auch seine enge Freundin und Genossin, die Autorin Gisela Elsner, hatte „[a]uf die Frage, was ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte sei, […] 1984 im FAZ-Magazin schlicht mit ‚Lenin‘ geantwortet.“ Ebenso bei den Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit waren sich beide einig: „[a]ll die Frauen, die nicht bereit sind, sich mit Gegebenheiten abzufinden, nur weil sie gegeben sind.“

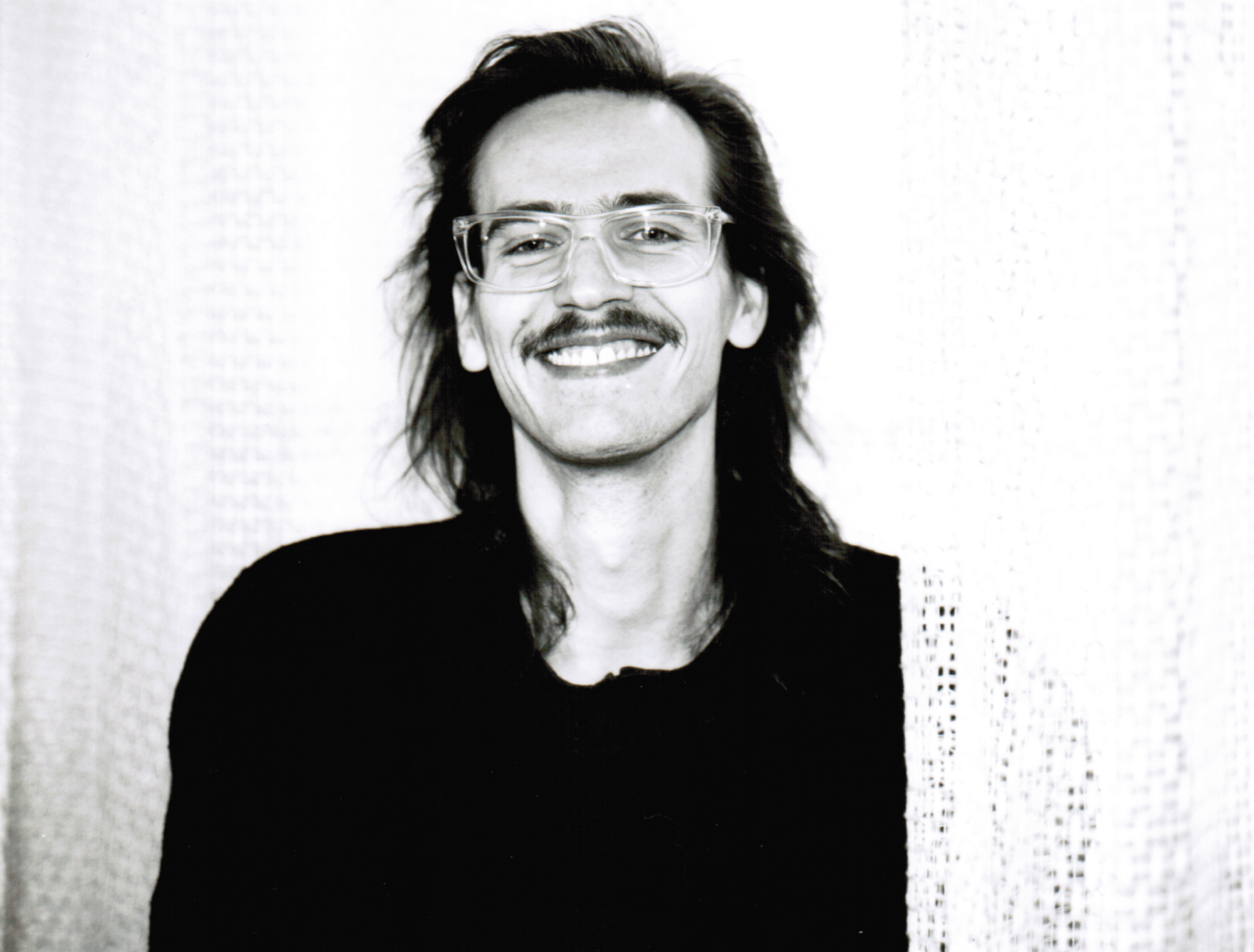

Ronald M. Schernikau wäre am 11. Juli 65 Jahre alt geworden. „Der letzte Kommunist“ starb 1991 an AIDS, „die letzte Kommunistin“ Gisela Elsner beendete am 13. Mai 1992 ihr Leben.

Unsere Geburtstagswünsche an Ronald M. Schernikau sind eine Erinnerung an eben dies: Sich nicht mit dem Gegebenen abfinden. Weitermachen. Weiterficken. Dazu rief Schernikau in einem Text über HIV 1984 auf: „Fickt weiter!“

Schernikaus Aufruf zum Weiterficken ist nicht nur Hedonismus im egoistischen Sinne. Ebenso ist er als eine eng an die materiellen Umstände gekoppelte Weltgewandtheit zu verstehen. Weitermachen heißt in diesem Sinne nicht „nur“ Weiterficken, sondern Welt-Machen:

„wer auf der welt bleiben will, muß eben diese nehmen. wer sich um die welt kümmern will, kann eben an politik nicht vorbei; wer an politik nicht vorbeikommt, kommt an kommunisten nicht vorbei; wer an kommunisten nicht vorbeikommt, muß eben diese nehmen (dies als ein allererstes beispiel). wir haben keine wahl. die kommunisten, die krankheiten, die welt, die hab ich mir nicht ausgesucht. […] mal ganz im klartext: wer jetzt aufhört zu ficken, sollte aufhörn zu rauchen trinken essen arbeiten autofahrn […]. der sollte anfangen, endlich an sich zu denken; also an hunger und krieg, oder nur an den schlaf in der nacht, ein gesicht, etwas offenes. und während er damit anfängt, sollte er ruhig weiter ficken.“

Ronald M. Schernikaus Mutter Ellen ging, obwohl sie als alleinerziehende Frau das Leben in der DDR schätzte, 1966 mit ihm in die BRD, in eine Kleinstadt in der Nähe Hannovers. Er wird mit 16 Jahren DKP-Mitglied, übernimmt eine Delegation und tritt nach seinem Umzug nach West-Berlin für kurze Zeit der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins bei. Ein begonnenes Germanistik-, Philosophie- und Psychologiestudium an der FU Berlin bricht er ab, schreibt stattdessen, macht Politik und Tunten-Kabaretts.

Sein erstes Buch Kleinstadtnovelle entsteht bereits während seines Abiturs Ende der 1970er Jahre. Die späten 1970er Jahre in der BRD sind für das Bürgertum, zwischen RAF und NATO-Doppelbeschluss von Zukunftsängsten und Unsicherheiten geprägt. Philipp Sarasin fasst in 1977 treffend zusammen, dass

„1977 [] das Jahr war, in dem die Sex Pistols verkündeten, es gäbe keine Zukunft mehr […]“ und „[a]m 5. Januar 1970 hatte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel seine Leserinnen und Leser mit der Titelgeschichte ‚Die Siebziger. Planlos in die Zukunft?‘ begrüßt.“

Schernikau beginnt entgegen der gesellschaftlichen Stimmung der Partikularitäten, große Erzählungen universeller Utopien zu schreiben. Und das tat er, mal in der BRD und der DDR, wenngleich letztere sein Sehnsuchtsort blieb. Schernikaus Zukunft beginnt genau hier; aber auf der anderen Seite der Mauer. Als im Mai 1986 das Kulturabkommen zwischen DDR und BRD verabschiedet wurde, konnte er endlich – er hatte sich Jahre zuvor erfolglos beworben, ein Austausch ohne Staatsbürgerschaft war bis dato aber nicht erlaubt – für das Studium am Institut für Literatur Johannes R. Becher nach Leipzig (DDR) ziehen:

„der zug nach leipzig kam aus binz. die leute im abteil lasen westbücher. ich bin’s!, wollte ich immer rufen: ein ddr-bürger, der einen westberliner spielt der einen ddr-bürger spielt.“

Doch nicht nur Schernikau selbst war sich zuweilen hier und dort fremd: Als in der DDR geborener Westdeutscher, der sehnlichst in der DDR studieren und leben wollte, galt er auf beiden Seiten als Sonderling. Während im Westen nicht verstanden wird, warum er ein Land, das sich für seinen Zugang zu Weltliteratur, zu Pop- und Konsumkultur rühmt, verließ, schüttelte der Osten über Schernikaus Faszination für den Glitzer des Westschlagers und die marktförmige Literatur der BRD den Kopf. Für Schernikau war es eine „schlichte Tatsache“, dass die DDR bessere Künstler:innen hervorbringe und „bessere Literatur“ ermögliche.

Sein zweites Buch, DIE TAGE IN L. darüber, daß die ddr und die brd sich niemals verständigen können, geschweige mittels ihrer literatur, veröffentlichte er 1989 als Abschlussarbeit am Leipziger Literaturinstitut im Konkret Literatur Verlag. Ein „Essay“, so Dietmar Dath, „der, von seinen Gegenständen abgesehen, einschüchternd zeigt, wie viele Beobachtungen und Gedanken man haben, verwerfen, überwinden und in zündende Sätze verwandeln muss, um sich die Welt essayistisch aneignen zu können.“

Es mag zunächst als ein Widerspruch erscheinen, doch für Schernikau gehört das Ficken, die schwule Tunte, der Kommunist, der Schlagerfan, der Lyriker, der Sonettliebhaber, der Geschichtenerzähler zusammen. So zählen zu seinen literarischen Gefährten neben Gisela Elsner, Elfriede Jelinek, Irmtraud Morgner, Ulrich Berkes, Erika Runge oder Peter Hacks auch Kabaretts, Schlager, Demonstrationen, Lenin, Pop, Kitsch und Mode.

Wie Schernikaus BRD-DDR- und sein Kapitalismus-Sozialismus-Verhältnis von Widersprüchen gekennzeichnet war, so war es auch seine Person.

Er lässt sich, wie auch Thomas Brasch, nicht darauf beschränken, ein DDR-Autor zu sein. Und dennoch macht der Ort des Schreibens einen Unterschied. Den Widerspruch seiner Person und Literatur verschärft dies nur.

Wenngleich er beispielsweise Elfriede Jelineks und Gisela Elsners Werk verehrte, grenzte er sich literarisch auch ab: Für ihn arbeiteten beide Schriftstellerinnen „aus einer totalen Negation heraus. Die Welt, die sie beschreiben, ist absolut negativ, und sie arbeiten im Grunde aus dem Antrieb von Hass heraus. Sie wollen das, was sie beschreiben, zerstören. Das war in der DDR-Literatur immer anders“. Er setzt dagegen:

„Das Einzige, das mich intressiert bei der Arbeit, ist: Etwas loben können. Ich hasse Negation.“

Schernikaus Literatur ist in diesem Sinne von einer eigentümlichen Affirmation durchzogen. Dennoch kommt keiner seiner heiteren Texte ohne Ernsthaftigkeit und keiner seiner noch so strengen Texte ohne Heiterkeit aus. Es bestimmt die Identität seiner Figuren, Hildegard Knef hörend Marx zu zitieren oder beim Lackieren der Nägel die russische Revolution zu analysieren. Sie erzählen das Ungleichzeitige gleichzeitig und das Gleichzeitige ungleichzeitig. Seine Texte schaffen einen (ästhetischen) Raum für das Nichtidentische; für das Dazwischen. Darin – im Raum des Dazwischen produktiver Widersprüche – beanspruchen sie nicht weniger als Welt-Machen.

„was tun?“ fragt der Erzähler in Teil II „Fabrikant der Insel“ der LEGENDE.

Schernikau erwidert:

„das tun. interessant ist die welt, wenn wir etwas mit ihr machen können. wünschen wir uns also sachen von der welt und kucken die welt dann an.“

Mit der LEGENDE stirbt Schernikau 1991. Das Prinzip des Welt-Machens seines Buches übernahm er für sich:

„Ich habe die welt getan. nun soll die welt für mich tun.“

In diesem Sinne lauten die Glückwünsche an Ronald M. Schernikau:

Was tun? Welt-Machen! Weiter Ficken!

Katalog:

- Dath, Dietmar, „Matthias Frings ‚Der letzte Kommunist‘: Feier der Weltzugewandtheit“, in: FAZ, 12.3.2009.

- Helen Thein/Helmut Peitsch: Lieben, was es nicht gibt. Literatur, Pop und Politik bei Ronald M. Schernikau. Berlin 2017.

- Matthias Reichelt: „Affekthandlung im spießigen Interieur. Gisela Elsner ‚Die Unberührbare‘ neu erschienen“, in: Analyse & Kritik – Zeitung für linke Debatte und Praxis, Nr. 512, Hamburg 2006.

- Philipp Sarasin, 1977, Berlin 2021.

- Ronald M. Schernikau: „Das Konkrete ist natürlich böh. Gespräch mit Thomas Blume“, in: konkret 3/1990.

- Ronald M. Schernikau: „fragebogen proust 890525“, zit. nach: Keck, Thomas, „‚Ich bin umgezogen‘. Ronald M. Schernikau vom 5. März bis 30. Dezember 1989“, in: Peitsch/Thein, Lieben, was es nicht gibt.

- Ronald M. Schernikau, „Fickt weiter“ [1984], in: ders.: Königin im Dreck. Texte zur Zeit. Berlin 2018.

- Schernikau, Ronald M., DIE TAGE IN L. darüber, daß die ddr und brd sich niemals verständigen können, geschweige mittels ihrer literatur, Hamburg 1989.

- Ronald M. Schernikau: LEGENDE, hg. von Lucas Mielke/Helen Thein/Thomas Keck, Berlin 2019.

- Thomas Keck, „‚Ich bin umgezogen‘. Ronald M. Schernikau vom 5. März bis 30. Dezember 1989“, in: Peitsch/Thein, Lieben, was es nicht gibt.

- http://www.schernikau.net/*/