Postsozialistischer Realismus

Nach gut 380 Seiten passiert etwas. Hervorgehoben in Klammern und Kursivdruck wird unvermittelt ein löblich niedrigschwelliger Rechenschaftsbericht abgelegt. Ein Ich könne sich hinsichtlich des Folgenden Kapitels nicht voll und ganz, sondern „nur eingeschränkt für die Wahrhaftigkeit verbürgen.“ Es erzähle sonst freilich, was es „mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört habe“, so auch im folgenden „Bericht“. Das Vorhaben sei immerhin, „nach bestem Wissen und Gewissen Zeugnis geben“. Es wolle also „weiterhin berichten, was ich vermag“ und – dann also doch – „wofür ich mich verbürgen kann“. Das werde der Leser „erkennen und anerkennen müssen“ (384).

Wir fügen uns, wir müssen. Was erkennen wir? Glücklicherweise etwas mehr als die folgende Kalendergeschichte über Beate Ulbricht, die ohne den Vorsatz wohl kaum aus dem Lauf der Erzählung herausgefallen wäre. Man hat sich bis hierhin bereits zu sehr an schnell ein- und ebenso schnell ausgeschriebene Nebenfiguren gewöhnt und die Lust an der auf dem Silbertablett servierten Schlüsselromantik ist auch schon verloren.

Heins Narrenschiff ist der Staat DDR, entstanden aus einer von außen auf Trümmer und ins Machtvakuum gesetzten politischen Idee. Den Kurs dieses Narrenschiffs verfolgen wir mit denen, die irgendwo zwischen einem obskuren ‚man‘ der Macht und einem von diesem eher nachteilig bedachten ‚Volk‘ stehen: „Sie waren sehr unterschiedlich, doch da sie alle in leitenden und verantwortungsvollen Positionen tätig waren, gab es Gemeinsamkeiten und handelte es sich auch nur um ähnliche Probleme und alltägliche Katastrophen, die sie in Atem hielten.“ (221) Die Ähnlichkeiten und Alltäglichkeiten dieser eigenartigen Klasse der klassenlosen Gesellschaft stecken den Rahmen ab, der nur selten überschritten wird. Die Gesellschaft dieses Gesellschaftsromans ist eine konzeptionell recht beschränkte: Es ist die Gesellschaft der Funktionäre, ihrer gehobenen Dienststellen, Behausungen, Salons und Restaurants.

Gleich uns Leser*innen, die sie dabei begleiten, sind sie aufs Erkennen und Anerkennen der historischen Ereignisse verpflichtet, ohne so recht Einfluss nehmen zu können. Es sind einige bekannte Zäsuren: 1949, 1953, 1956, 1961, 1965, 1968, 1971, 1989/90. Wer diesen Einschnitten ratlos gegenübersteht, bekommt kurze Informationsblöcke im Stil von GeoEpoche zugeliefert. Die Gewichtung der historischen Aufmerksamkeit mag in der Aufzählung bereits erkenntlich werden. Nach rund 550 der 750 Seiten befinden wir uns um 1970, rund 100 Seiten später sind wir auch schon ins Jahr 1988 gesprintet. Zwar wird eine Vielzahl der Kapitel, ganz im Sinne der Verbürgerei, mit mehr oder weniger exakt datierenden Halbsätzen eingeleitet. Sie können allerdings nicht kaschieren, dass die Chronik gewisse Lücken aufweist.

Sie nachzuweisen würde freilich bedeuten, über ein Buch zu schreiben, dass man vielleicht gerne gelesen hätte, aber nicht gelesen hat. Soll man nicht und spricht also über das Gelesene: Am Ende ist der historische Normbruch ‚DDR‘ getilgt, wobei das Ende von Beginn an feststeht und die Zäsuren nur der iterativen Illustration dieser literarisch etwas faden Pfadabhängigkeit dienen. Es drängt sich die Frage auf, wozu sich einer die Mühe macht, das auf 750 Seiten auszuwälzern, wo doch heute angeblich kein Mensch mehr dicke Wälzer lesen mag.

Ums Historische geht es hier nur in zweiter Instanz. Unsere Handvoll Funktionärsfiguren handeln weniger in, als mehr auf der Geschichte. Sie funktionieren dabei nicht sonderlich gut. Ihr Handeln ist auf maßloser Inkompetenz gebaut oder muss dieser wenigstens allenthalben begegnen. Vielfach wird uns über die Jahre und Ereignisse indifferent von den sympathischeren, weil tendenziell oder voll und ganz dissidentischen Figuren unmissverständlich gemacht: „den Weg dieses Staates, unsere Politik, bestimmen leider ein paar Leute, von denen einige nicht mal acht Schuljahre abgeschlossen haben.“ (196)

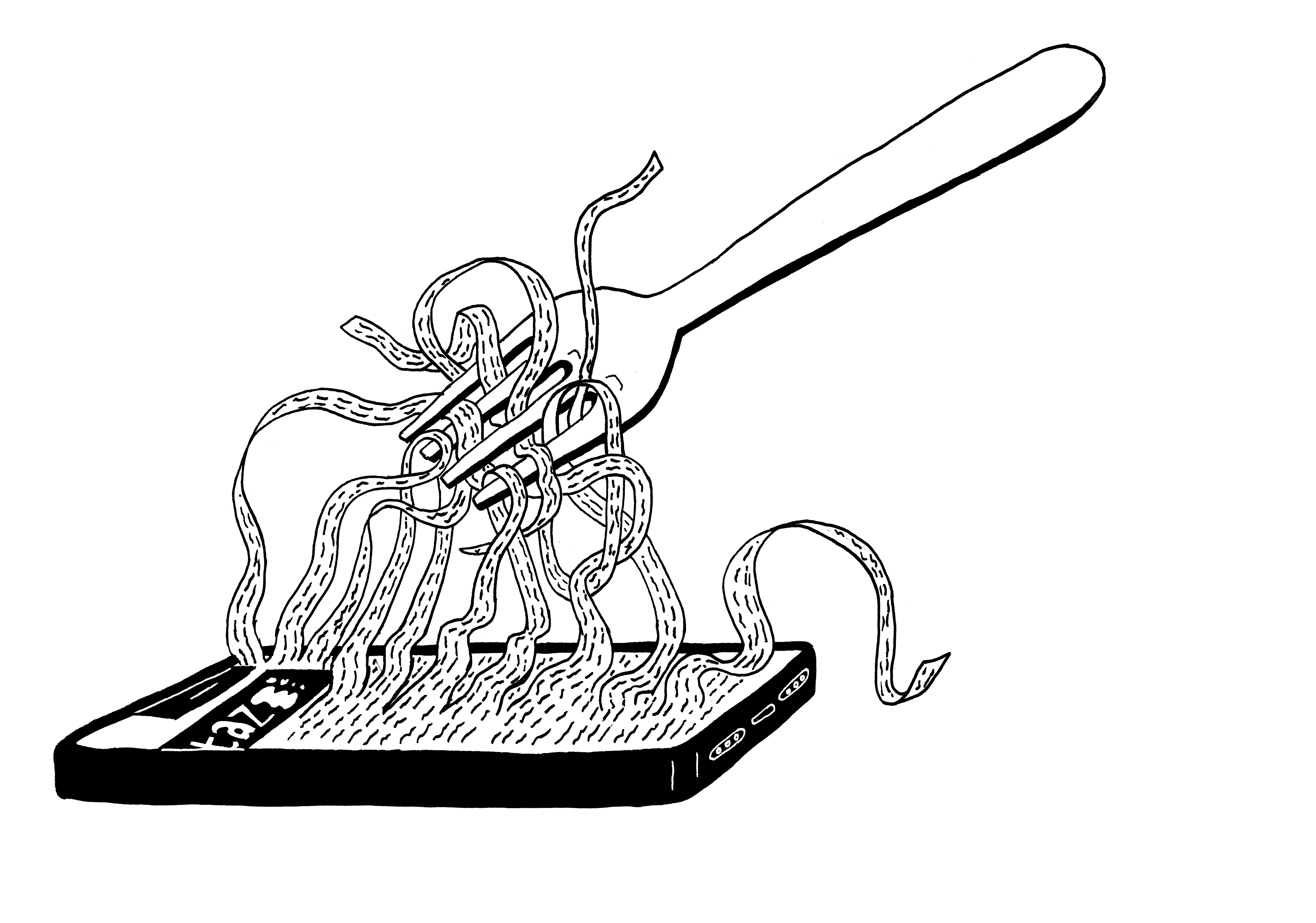

Es geht bei diesem Skandalon natürlich weniger um die dialektische Interdependenz von Basis und Überbau oder inhaltlich wie darstellungsästhetisch ähnlich komplizierte Fragen. Es geht mehr darum, wie deshalb die unsichtbare Hand des Marktes mit gerechtem Zorn unter die Narren fährt. Denn deren Inkompetenz betrifft maßgeblich den Kernbereich sozialistischer Änderungsbestrebungen. Als Mantra müssen wir erkennen und anerkennen, es sei „Voluntarismus, nichts andere [sic]“, staatlich ins Ökonomische einzugreifen, denn „es gibt Marktgesetze, die man nicht ungestraft umgehen kann.“ (196). Geradezu obsessiv gerät das Anliegen, das ideologische Ende im Anfang (Stalinismus) mit dem wirtschaftlichen (Planwirtschaft) wasserdicht zu verpacken. Wo diese Obsession von einer als kritischem Wirtschaftsfachgeist aufgebauten Hauptfigur in ermüdender Wiederholung mit der Intuition klassischer politischer Ökonomie legitimiert wird, möchten wir aufjaulen, warum wir uns das alles – ganz klassisch ökonomisch betrachtet – eigentlich unentgeltlich antun.

Vielleicht wegen der Hoffnung, etwas zu erfahren über diese historische Singularität des bearbeiteten Sujets. Doch leider: Kultur- und Mentalitätsgeschichte, neue Perspektiven auf bekannte oder die Erzählung unbekannter Zusammenhänge bleiben außen vor. Noch das interesselose Wohlgefallen an Stilistischem, an bloß formal und stilistisch kühner Gedanken Ebbe und Flut, an Atmosphäre hat es schwer. Die Figuren sind wenig mehr als Flüstertüten des Zeitgeists, die ihre Sätze in den White Cube ‚DDR‘ schleudern. Wie in einem mittelmäßigen Tatort oder einer guten Soap sind sie versehen mit wenigen Merkmalen, die rekurrent aufgerufen werden, um die mal länger Abwesenden ebenso wie die lang Anwesenden mangels sonstigen Signalements voneinander scheiden zu können. Eine Entwicklung ist ihnen, die allenfalls werden, was sie schon immer waren, verwehrt und so verharren sie im Larvenstadium der Charaktermaske, werden immerhin mal breiter, mal schmaler, stets aber älter. Sie sprechen Leitartikel und sind so gnädig, uns etwas längere Ausführungen oder komplexere Zusammenhänge noch einmal kurz und bündig in mundgerechte Happen zu verwursten. „Das bedeutet, das Prager Experiment wird nach deiner Meinung scheitern? Der sogenannte Prager Frühling endet in einem eiskalten Winter?“ (538). Kein Grund, vor Scham gleich in sogenannten Italics zu sprechen.

Zeitgeschehen wird in diesem Schema recht gnadenlos teichoskopisch wegerzählt – und so ist auch der ganze Roman in diesem Sinn Mauerschau: in Abwesenheit tatsächlicher Ereignisse. Präziser als dass sich etwa „ab neunzehnhundertachtundachtzig die politische Stimmung im Land änderte“ (686) wird es selten. Noch Fragen? „Nein“, denn „der Anfang vom Ende war viel früher“ (667), heißt es auf der Zielgeraden des Textes noch einmal angenehm vereindeutigend für den Fall, man hat das bis dahin überlesen. Das von Leser*innen- wie Autorenseite Ersehnte ereilt die Figuren mit klassisch-ökonomischer und klassisch-dramaturgischer Notwendigkeit irgendwie tragisch, aber auch ein bisschen verdient.

Auf dem Narrenschiff bleibt nichts mehrdeutig, nichts verfremdet, nichts uneigentlich – von über den Leisten gebrochener Krankheitsmetaphorik schweigen wir galant –, nicht einmal der Titel bleibt von skrupelloser Schulmeisterei verschont. Derart ließe sich das Ganze vom Blatt weg ins kultige Histainment verfilmen und ein öffentlich-rechtlicher Mehrteiler mit der bewährten Schnellen Eingreiftruppe Kostümfilm (Leitung: Albrecht Schuch) steht zu befürchten. Serialität ist im Abhaken und -hetzen der immergleichen historischen Stationen unter immergleicher Kommentierung festgeschrieben.

Viele auch erzählerisch spannende Details bleiben auf der Strecke, werden höchstens angedeutet, viele Möglichkeiten zur Verunsicherung und ebenso viele Nebenfiguren, die Interesse wecken. Regelrechtes Mitleid kommt etwa auf mit Heiner Wosnesenski, der wohl nur eingeführt wird, um nach Legitimation des melodramatischen Kapiteltitels „Ein Stacheldraht durchs Herz“ – richtig geraten, was da erzählt wird – direkt wieder abgeführt zu werden. Regelrecht problematisch wird das Ganze bei Nebenfiguren wie Jonathan Schwarz, einem von den Nazis ermordeten Juden und ersten Mann bzw. Vater zweier Figuren, der ebenso instrumentell gesetzt zu sein scheint, um seiner Hinterbliebenen die Fixierung auf Schuhkauf zu motivieren. Er wird zur trägen Trägerschicht des Abziehbilds von den treusorgenden, aber konsum- und liebesbedürftigen Frauen in diesem Roman degradiert. Das ist leider Programm: „Ohne dass sie darüber sprachen, war es für beide eine abgemachte Sache, dass sie zusammenziehen, heiraten und Kinder haben würden.“ (511). Hätten sie mal drüber gesprochen, hätte man sich mit lästig komplizierten Dingen wie der Rolle der Frau im realexistierenden Sozialismus auseinandersetzen müssen.

All dies fällt dem Schematismus zum Opfer, der bis auf die zugrundeliegende Handlungskonzeption durchschlägt. Was passt durch die Flüstertüte? Vorgekautes, das zur Sicherheit so lange aufgewärmt wird, bis Redundanz die Isotopie überformt, aus Nebenfiguren Staffage wird, Ambivalenzen in schlicht Widersprüchliches umkippen, Linear-Chronologisches von Zyklisch-Waltendem abgelöst ist – bis also alles, was derlei Gesellschaftsromane lesenswert macht, aus den letzten Fasern der Textur ausgebürstet ist.

„Jaja, hölzern wollen sie es, fade, farblos und sehr, sehr einfältig, aber politisch und pädagogisch korrekt“ (360), tönt der im Roman für den Nachweis von Narretei auch in Kunstfragen Zuständige. Versucht Heins Narrenschiff etwa letztlich das Husarenstück subversiver Affirmation, indem uns Schematismus, Traditionalismus, Holzschnitttypisierung und dergleichen mehr, kurzum: grassierender Mangel an formaler und inhaltlicher ästhetischer Innovation zugunsten pädagogisierter Monosemie am eigenen Textleib vorgeführt werden? Müssen wir erkennen und anerkennen, dass ein in tümelnde Phrasen gehämmertes Geschichtsbild nichts zur erkenntnisstiftenden Widerspiegelung gesellschaftlicher Verhältnisse beiträgt? Ist das am Ende, mit schalkhaftem Zwinkern zwischen den Zeilen – postsozialistischer Realismus? Natürlich nicht. Anderswo wird das Midcult genannt.

Homer – Tolstoi – Hein

Eine knappe Blaue Stunde lang wird Heins Roman, flankiert von Verleger und soziologischem Mastermind in Sachen Ostdeutschland vorgestellt. Der Autor legt gegen Ende hin Zeugnis oder wenigstens ein Peter-Handke-Reenactment ab: „Ich habe eigentlich mit diesem Roman eine Pflicht erfüllt, die man als Romancier hat. Denn anders als die Historiker glauben […]: Seit Homer bis zu Dostojewski und Tolstoi und bis in unser Jahrhundert sind für die Geschichte und Geschichtsschreibung allein die Romanciers zuständig.“ Nach hunderte Seiten langem Lamento über Kompetenzanmaßungen mag man hoffen, dessen Urheber gäbe sich ab mit Nebensachen wie historiografischer Methodenkritik und geschichtswissenschaftlichen Grundbegriffen. Doch wir lassen alle Hoffnung fahren: Inkompetenz ist wie Ideologie ist wie Mundgeruch – haben immer die Anderen. Was der Mann mit seinen Ausführungen sagen will, wissen er und wir nicht so genau. Was wir vermuten können: Ihnen liegt ein Selbstverständnis zugrunde, wie es allein einem Vertreter der Gruppe 47, dem Doppelclown Kehlmann-Zeh oder einem beliebigen DDR-sozialisierten Schriftsteller zukommt.

Hein will mit Literatur gesellschaftlich wirken, was an sich ja gar nicht falsch ist. Nur will er damit eine vage insinuierte Geschichtsfälschung abwenden, und da wird es falsch oder wenigstens unbehaglich. Hier drängt sich nicht nur auf, wie Komplexes im Eigennutz zurechtgestutzt wird, sondern auch die übliche Argumentation, dass einem diffusen Anderen unter veränderten Vorzeichen zugesprochen wird, was man selbst versucht. In diesem Fall schwingt unverkennbar die Angst mit, man könne zu nachsichtig mit dem Gegenstand DDR umgehen, zu sehr aus dem linken Auge darauf schielen, aus anderer Erinnerungen Perspektive gar. Wir vermuten, dass die letzten 35 Jahre Auseinandersetzung mit dem Gegenstand damit nicht recht zulässig zusammengefasst sind und fühlen uns bestärkt, blicken wir in den Klappentext. Der vermerkt apodiktisch, die DDR sei „nach vierzig Jahren nahezu spurlos“ verschwunden. Manche sagen so, manche sagen so, wir sagen: Man muss schon alle verfügbaren Augen zukneifen, um sich angesichts derartig geknickter Blicke noch auf das Narrenschiff begeben zu wollen.

Hein schreibt nicht etwa eine Perspektive auf das mannigfaltige Vergangene auf. Er schreibt Geschichte auf. Und zwar die Geschichte. Oder zumindest das, was er dafür hält. Das sind seine Erinnerungen und sonst wohl nichts, sofern es diese nicht bestätigt. Zur Norm erklärtes Subjektives wird objektiviert und legitimiert die Fiktion als wahrhafftig Bericht von einem höchst eigenartig Experimentum, höchstselbst geschaut. Wem das nicht genügt, bekommt im Blaue-Stunde-Gespräch noch einmal Thomas Brasch vor Publikum bekömmlich zubereitet, um diese Setzung schmackhaft zu machen. Wer dann noch immer zweifelt, darf sich hochkulturell im Goethe-Motto des Romans versichern lassen: „Hartnäckig wird die Welt es leugnen: Du schreib es treulich in dein Protokoll.“ Drunter macht man’s nicht und ein Hein ist eben kein Heine.

Wir fragen nicht, ob der Mann Egon Krenz als Haupt einer weltweiten Verschwörung mächtiger altstalinistischer Dunkelmänner wähnt und ihm heimlich böse Briefe schreibt. Wir können allerdings fragen, warum Hein im Literarischen betreibt, was Ilko-Sascha Kowalczuk im Sachbuch vermag: Eine Ich-Erzählung in der dritten Person zu verfassen, die sich von allen Skrupeln dieser Schreibweise entledigt, die Heins Kolleg:innen dereinst geplagt haben. Beide versuchen die Verallgemeinerung einer partikularen Weltanschauung zur Gesamtheit der wirklichen Welt, die über ihren totalitarismustheoretischen Fetisch die gesellschaftliche Totalität aus dem Blick verliert, sie auf Einzelaspekte hin entdifferenziert und diese noch dazu trivialisiert.

Ihre Texte erzählen mithin die ideologischen Maßstäbe der eigenen Entstehungsbedingungen eher den diejenigen ihrer Gegenstände. Die verbürgte Wahrhaftigkeit des Narrenschiffs beläuft sich auf die Illustration des Diktaturgedächtnisses, wie der Historiker Martin Sabrow den prägenden erinnerungskulturellen Diskurs über die DDR seit 1990 benannt hat. Es legt seinen Fokus stets auf die große (Partei-)Politgeschichte und deren Unterdrückungsapparat, gewürzt mit ein wenig ökonomischen und sozialen Betrachtungen. Was bei Hein aufgeschrieben wird, ruft das immer schon Gewusste auch über die Grenzen des Textes hinaus ab und bestätigt es zugleich.

Der Roman selbst ahnt welche Funktion das erfüllt, freilich mit dem Ziel, das ihm ganz Andere einer stalinistischen Semiosphäre greifbar zu machen: „Wir haben unsere Identität mit Hilfe von Feindbildern entwickelt. In der Frühzeit schlossen sich Menschen zu Dorfgemeinschaften zusammen, gemeinsam gegen die anderen. Dann entstanden Stämme, auch sie als Schutz- und Trutzgemeinschaft gegen die Fremden. Es entstanden Nationen, dann Staaten, und sie fanden sich zusammen, um sich von den Fremden, den anderen abzugrenzen, sich vor ihnen zu schützen oder auch gegen sie vorzugehen. Der Fremde und das Fremde, sie waren notwendig, um sich selbst zu finden.“ (446) Man brauch nicht Kultursemiotik studiert haben um einen kulturellen Mechanismus ganz trefflich zusammengefasst zu finden. Der geht so: Es braucht das Andere, Fremde gar nicht konkret, es reicht die diffuse Vorstellung davon zur kulturellen Selbstkonstitution und Selbstreinigung. Schulbeispiel: Hier die alten Griechen – da die alten ‚Barbaren‘, die eben alles sind, was die Griechen angeblich nicht sind.

Hinter dem Eisernen Vorhang beginnt noch heute die Barbarei. Das ist umso erleichternder, sind doch viele sonstige große Erzählungen Europas fraglich geworden. Heins Chronistenfunktion beläuft sich darauf, ein verbliebenes anerkanntes grand récit zu dokumentieren. Das geht so: Im Wettstreit der Systeme gab es einen verdienten Verlierer und die Heutige ist die beste aller möglichen Welten, weil damit der größte Feind des naturgemäß guten und stärkeren Gewinners passé ist. Es ist eine Erzählung vom Ende des Fremden her und auf sein Ende hin, unter Versammlung einiger Gründe, soweit man sie nach eigenen Maßstäben denken kann. Denn diese Erzählung vom Sozialismus erfolgt gerade nicht nach dessen Selbstbild, Maßstäben und Funktionslogiken, sondern entlang von Projektionen eigener Parameter der Welteinteilung bürgerlich-demokratischer und also, überwiegend synonym gebraucht, kapitalistischer Weltanschauung.

Die neigt zur Selbstbestätigung mehr denn zur Selbsterkenntnis oder -hinterfragung. Sie neigt zur entsprechenden Modellierung dieses Fremden: Hier die Dissidenten, ein bisschen wie wir, dort die Sozialisten also Kommunisten also Stalinisten, ganz und gar nicht wie wir. In diesem Modell des Fremden führen tatsächlich alle Wege des Marxismus nach Moskau, und dass es kein richtiges Leben im falschen gibt, gilt nur außerhalb Sibiriens als Entschuldigung.

So weit in die Fremde ausgelagert, wird das Eigene exorzierbar. Sei es Sehnsucht nach Revision der Oder-Neiße-Grenze, unbearbeitete NS-Verstrickung, autoritär-konservative Kleinbürgerlichkeit alter Männer, Seilschafterei und Nepotismus, verfolgte Homosexualität, Staatsgewalt und Amtswillkür, Mangel an Expertise in Leitungsfunktionen, Wohnungsnot, schlechte Renten oder Machtstreben zum Eigennutz als einzige Handlungsmotivation – all dieses Bekannte haben eigentlich die anderen. Es liegt ihnen alles irgendwie in der ideologischen DNA. Die historisch endgültige Niederlage beweist das unwiderlegbar, und kommt es bei uns vor, muss es daran liegen, dass ihre klammen Finger noch aus dem kühlen Grabe der Weltgeschichte heraus in unsere Verhältnisse reingrabbeln.

Was nach den eigenen Maßstäben nicht denkbar ist, bleibt außen vor. Dazu gehört die Genese dieser Probleme unter den spezifischen Bedingungen des Staatssozialismus ebenso wie mögliche Nebenwege, Selbstbilder und Argumentationen eines reformsozialistischen Lagers, das marginal angedeutet und weggeschrieben wird, im Roman noch nicht einmal hinsichtlich der Alexanderplatzdemonstration Erwähnung findet. Alles das ist etwas kompliziert darzustellen, wenn überhaupt zu denken, wenn man an mehr als Defizitbeschreibung und Othering interessiert ist. Leichter ist es, alles mit Selbst-Verständlichem irgendwo zwischen Opportunismus, Machiavellismus und Staatsterrorismus zu begründen.

Das Selbstbild der kapitalistischen Grundordnung ist auf diese Art negativer Ostalgie angewiesen, die alles auffängt, was im Eigenen nicht sein darf oder wenigstens unangenehm ist, und zugleich das erklärungsbedürftig Fremde so angenehm und nützlich handhabbar macht. Kulturen brauchen Fremd- und mithin Feindbilder, um sich ihrer selbst zu vergewissern, sich nicht zu verlieren, sich selbst erträglich und alternativlos zu machen. Die im Selbstverständnis bürgerliche Gesellschaft braucht diese Art ‚DDR‘ wie sie den ‚Ostdeutschen‘ braucht, den ‚kriminellen Migranten‘ wie den ‚Linksextremen‘ und den ‚Arbeitsverweigerer‘. Sie bilden ihre stille Reserve diachroner und synchroner Sündenböcke, wie der Renaissance-Humanismus seine Narren brauchte.

Das Narrenschiff und mit ihm zahlreiche Texte, die seine Erzählung teilen, erfüllen eine kulturformative, eine identitätsstiftende Funktion, indem sie groß angelegte, zugleich Komplexität reduzierende Sinnstiftungen qua Fremdbild anbieten. Sie machen zugleich die Wucherungen der Vergangenheit wie die der Gegenwart übersichtlich: Wenn das alles so poplig und pfadabhängig zum Scheitern verurteilt war, gibt es auch keine Verantwortung für einen weiterhin problematischen Stand der deutschen Einheit zu übernehmen. Der Markt regelt und das enthebt nicht nur ein bisschen von allem heutigen Handlungsbedarf auch in weiteren Krisen der Zeit, sondern reduziert auch die Optionen und eventuellen Leidensdruck für die Zukunft.

Mit einem gesagt, der über 700 Seiten des Romans zum Checker der Verhältnisse qualifiziert worden ist: „Kalter Krieg, das ist seit Jahrtausenden von Jahren der Normalfall unter den Völkern, das ist lediglich ein verschärfter Wettbewerb um Einflusszonen, die üblichen Machtspiele, nicht mehr, also der ganz übliche Kampf zwischen den Wirtschaftsmächten und Staaten, ein Kampf, der schon bei den frühesten Völkerstämmen einsetzte und üblich war.“ (707). Na dann! Ein Narr, wer meint, da eingreifen zu können oder zu müssen.

Und so legen wir also getrost die Hände in den Schoß. Der Markt ist, er war, er wird sein. Es ist gut so. Wir Leser*innen sind schließlich verpflichtet, nicht nur zu erkennen, sondern anzuerkennen.

Alles hat ein Ende

Was einmal subversive Ästhetik des Widerstands gewesen sein mag, auch wenn sie das entsprechende künstlerische Register nicht erreicht hat, ist in heutigen Kontexten Ästhetik der Identität, identitätsbildend und identisch mit einigen Regeln der kulturellen Poetik einer im Selbstverständnis bürgerlichen Gesellschaft. Sie ist auf diese Art der Modellierung eines indifferenten Staatsstalinismus angewiesen, um sich selbst nicht zu verlieren, zurück- wie vorausblickend. Alles hat glücklicherweise ein Ende – möge diese Art der einseitigen Großerzählung an das wohlverdiente ihre kommen. Schön wäre es, käme der in den geisteswissenschaftlichen Bereichen nicht zuletzt der internationalen Auseinandersetzung mit der DDR begonnene Paradigmenwechsel gelegentlich in der hiesigen Literatur an.

Bis dahin wird Bewährtes akklamiert. Walter Benjamin sagt Über den Begriff der Geschichte, dass die „Tradition der Unterdrückten“ uns darüber belehre, „daß der ‚Ausnahmezustand‘, in dem wir leben, die Regel ist.“ Hein geht so weit mit, hat aber wohl die Anführungszeichen überlesen. Sein Engel der Geschichte ist eine flügellahme Jahresendfigur. Ronald M. Schernikau sagt fünfzig Jahre später auf dem außerordentlichen, letzten Schriftstellerkongress der DDR, man werde sich von nun an mit den ganz uninteressanten Fragen auseinanderzusetzen haben. Die plagen uns noch heute. Zum Beispiel: „Wie kommt die Scheiße in die Köpfe?“ Genau so.

(Christoph Hein: Das Narrenschiff, Suhrkamp, Berlin 2025)

———————————————————————————–

Tim Preuß schreibt akademische und andere Texte, meist über linke Literatur- und Kulturgeschichte.

———————————————————————————–