Vor ziemlich genau 10 Jahren hat Apple den iPhone AppStore eröffnet. Und damit eine Plattform geschaffen, die definiert, gestaltet und vor allem bestimmt hat, wie Smartphones bis heute funktionieren. Nämlich mit so genannten „Apps“, die hinter bunten Icons meist sehr singuläre Aufgaben erfüllen. Welchen Preis sie haben, welche Monetarisierungskonzepte dahinter stecken und welche Aufgaben man damit erledigen kann – all das ist im Kontext des Apple AppStore entstanden, erst später dann auch für Android im Google PlayStore.

Die Apps für Smartphones haben jenseits der gelb-weißen Desktop-Computer eine ganz neue Zugänglichkeit für digitale Inhalte geschaffen. Und auch international betrachtet haben sie das, was man damals „Digital Divide“ genannt hat, peu à peu verbessert. Der Digital Divide ist der Spalt zwischen jenen Menschen, die Zugang zu Technik und Internet haben und jenen, denen die Mittel dazu fehlen. Mehr Menschen konnten und können seit dem Aufkommen der Smartphone-Plattformen einfacher an der digitalen Welt teilnehmen. Das ist gut.

Doch es hat sich zwischen all den bunten Instagram-Stories, den Facebook-Kettenbriefen und Snapchat-Ohren ein Digital Divide 2.0 eingeschlichen. Der hat nichts mehr zu tun mit Mangel an Ressourcen. Im Gegenteil: Das Luxusgut iPhone und iPad wird mit dem neuen Divide zu einer teuer gekaufte Einschränkung der kreativen Teilhabe. Ein Spalt entsteht zwischen Konsumenten und Autoren, zwischen dem digitalen Remix und dem digitalen Originalwerk.

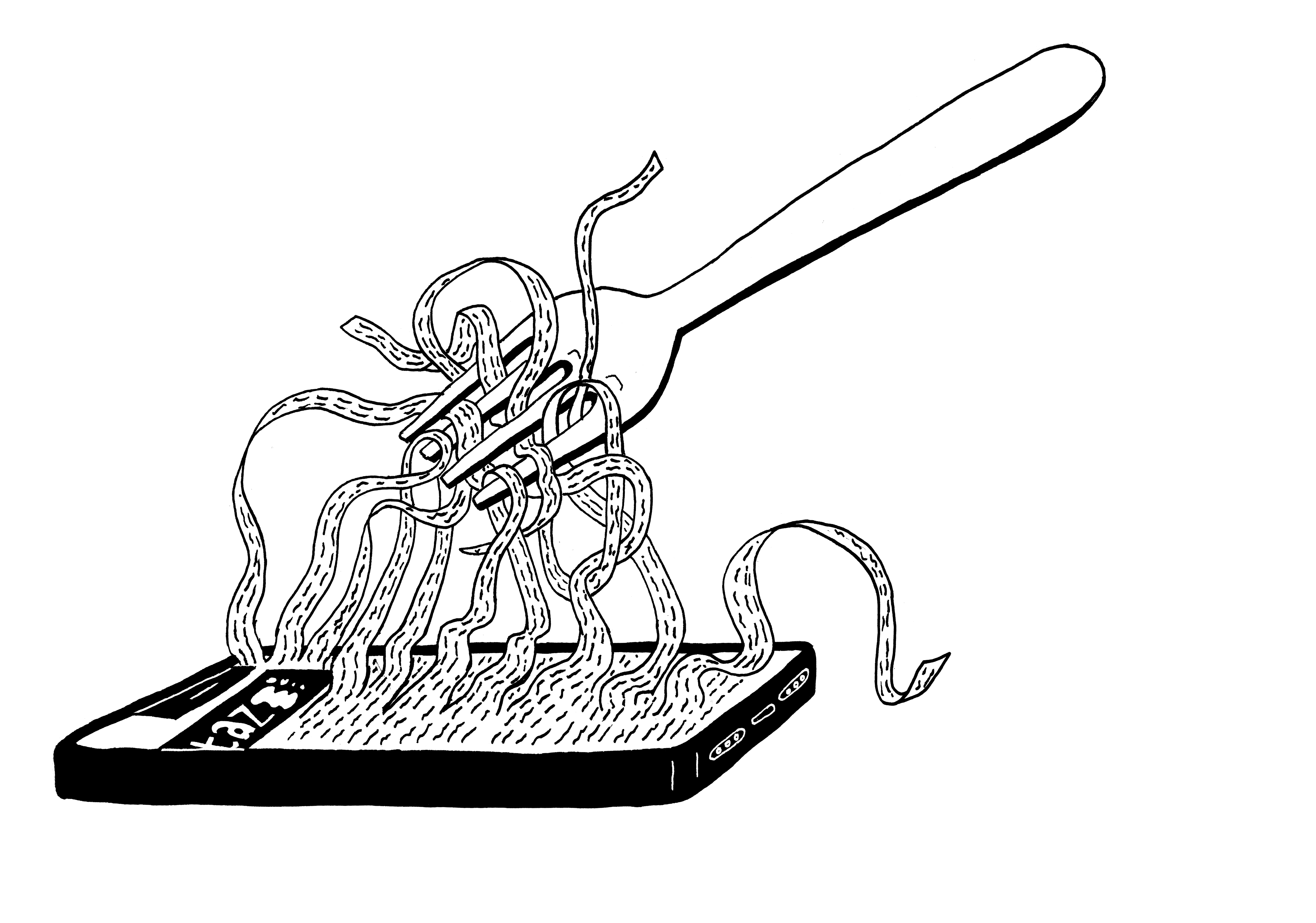

Denn im Sinne der Plattformökonomie von Apple, Google und Facebook ist nur der ausufernde Konsum von – nennen wir es optimistisch: Kulturgütern. Fotos, Videos und in die kleine Aufmerksamkeitsspanne passende Artikel, Timelines und Klickstrecken (bei deren Punkt 7 ich erstaunt sein werde). Die Plattformökonomie kann auch und vor allem dann Werbung zeigen und Daten erheben, wenn ein lustiges und extrem belangloses Katzenvideo viral geht. Die Vier (Amazon, Facebook, Apple, Google) verdienen dann gut, wenn es viele Konsumenten und eine hohe Rezeption gibt. Die Miniaturisierung der Geräte minimiert gleichermaßen die Fähigkeit, Eigenes zu erschaffen.

Computer-Veteranen können nur müde lächeln

Konsumenten können in ihren mobilen Plattformen nicht unbegrenzt kreativ werden, wie es vor 10 Jahren mit einem Aldi-Desktoprechner noch möglich war. Programmieren ist auf einem iPhone nicht möglich. Das Produzieren von Videos und Musik ist limitiert auf das Kombinieren von Vorhandenem. Die Kulturgüter, die auf mobilen Geräten produziert werden, sind nicht mehr als unoriginäre Remixe, ein ständiges Wiederholen und Wiederkauen von generischen Modulen, die die eigentlichen kreativen Macher der Apps auf einer nicht mobilen Plattform erschaffen haben.

Egal ob eine handvoll ewig gleicher Vintage-Filter aus Instagram, VSCO oder Snapseed. Oder das Poltern von zu oft gehörten 808-Drums aus einer mobilen Sampler-App. Fokussiert sich ein Kreativschaffender auf einfache Plattform-Apps, wird ein ästhetischer Kosmos vorgegeben und eng eingegrenzt.

Wer seinen kreativen Output auf eine mobile Plattform beschränkt, kann sich nur schwer aus einer Ästhetik mit Snapchat-Hasenohren und überbelichteten Vintage-Fotos befreien. Er steht weit hinter denen, die Zugang zu professionellen Autorensystem haben. Die Entscheidung für das iPhone als Vehikel eines Kreativprozesses ist eine Entscheidung gegen eine absolute Freiheit. Der Digital Divide 2.0 entsteht als Abgrenzung zu denen, die Zugang zu einem vollwertigen Autorensystem haben, auf einem darunter liegenden vollwertigen System.

Und den gibt es nicht nur zwischen Hasenohren-Selfies und zweifelhaften Hip-Hop-Remixen, sondern auch im traditionell technologische Bereiche. Mit einem iPhone kann man kein Auto konstruieren und erst recht keinen echten Roboter programmieren. Es gibt nicht einmal einen vollständigen Compiler für ein simples C-Programm. Es ist ein fast schon unverschämter Anachronismus, dass Apple mit großem Tamtam Siri Shortcuts in iOS 12 einführt. Computer-Veteranen können nur müde lächeln. Die Modularität und das Aneinanderreihen von Kommandos kennt die Welt von POSIX und Shells seit mehr als 30 Jahren. Braucht es 10 Jahre AppStore, um endlich Interoperabilität zwischen zwei Katzenfoto-Apps herzustellen?

Noch kann ein Smartphone nicht alles

Zudem ist Apple Gatekeeper, Zensierender und Monopolist des AppStores. Was Apple nicht möchte, findet auf iOS nicht statt. Die Funktionen, die Apple den App-Entwicklern nicht in den Programmierschnittstellen bereitstellt, können auch nicht in den Apps verwendet werden — die Grenzen dieser so genannten Sandbox sind gemessen an den Freiheitsgraden eines traditionellen Betriebssystems wie Linux, Windows oder macOS eng und stark einschränkend.

Wer seinen Kindern ein iPad statt einen vollen Rechner ins Kinderzimmer stellt, definiert knallhart: Der Sohn darf keine Programme schreiben (genauer: kompilieren). Die Tochter darf keine komplexen CAD-Modelle entwerfen. Stattdessen werden in Spielen bunte Roboter durch Hindernisparcours „programmiert“ und riesige Welten in Minecraft entworfen. Das nächste bessere Roboterspiel oder ein Spiel noch erfolgreicher als Minecraft kann auf einem iPad nicht entwickelt werden. Keine Frage: einen pädagogischen Wert kann das kleine Experimentieren allemal haben. Vielleicht ist der auf dem iPhone geschriebene Roboterparcours ganz nett oder der in Shapr3D auf dem iPad gebastelte Eiffelturm findet tatsächlich den Weg auf einen 3D-Drucker.

Eine Teilhabe an der Autorenschaft mit allen Freiheitsgraden hat man auf mobilen Plattformen aber nicht.

Die Technik ist momentan noch nicht so weit, dass ein Smartphone alles kann. Entwickler aus aller Welt arbeiten hart daran, das zu ändern. Programme ziehen in die Cloud und ins Web, neue Bedienkonzepte werden für die mobile Nutzung gefunden. Shapr3D, Onshape und Eclipse Che, meinetwegen auch die mobilen Office Apps von Microsoft, sind einige gute Beispiele. Bis diese aber stabil sind und ihre Vollcomputer-Vorbilder überholt haben werden noch Jahre vergehen. Bis dahin existiert eine klare Spaltung der kreativen Teilhabe zwischen denen, die Zugang zu einem traditionellen Computer haben und denen, die mobil arbeiten. Diesen Spalt können und dürfen wir nicht schönreden, wegdiskutieren und wegwischen.

Genau deswegen ist es so fatal, wenn unter DIgitalisierung im Bildungsbereich einfach nur der Kauf von immer mehr und immer neueren Mobilgeräten vestanden wird. Das kreative Potential von SchülerInnen, die Neugier, wie die Dinge denn eigentlich funktionieren, die Chance, ein den eigenen Interessen und Bedürfnissen entsprechendes digitales Artefakt erstellen zu lernen, werden durch diese Geräte kanalisiert, eingehegt, letztlich erstickt.

Ein gutes Ende kann die Digitalisierung für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft nur nehmen, wenn jedeR gleichberechtigt aktiv Inhalte erstellen und verteilen kann. Hierzu trägt das mobile Geraffel auf den zweiten Blick erstaunlich wenig bei…