Der Bundesverband der Musikindustrie hat letzte Woche vermeldet: Der Umsatz mit gestreamter Musik übertrifft zum ersten Mal den der althergebrachten CD.

Dass dies erst jetzt passiert ist, liegt nicht an der Innovationskraft der Branche. Denn die hat in den Intenet-Jahren keinerlei Innovation hervorgebracht und die Streaming-Digitalisierung komplett verschlafen. Ehemalige Startups wie Spotify und Deezer konnten lässig rechts überholen, große Digitalkonzerne wie Apple und Amazon konnten aus dem Stand große Marktanteile gewinnen. Jetzt lassen sich die Labels und Verwertungsgesellschaften von den Spotifies und YouTubes dieser Welt vor sich hertreiben — mit einer Dumping-Entlohnung, die im Promillebereich von dem liegt, was man früher mit dem Verkauf einer silbernen CD noch verdienen konnte. Darum sollte man die Pressemeldung so lesen: CD-Verkäufe sind so rückläufig, dass die CD-Umsätze unter den Centbruchteilen liegen, die Spotify den Labels und Künstlern für Streams bezahlt. Das belegen auch die absoluten Zahlen.

Heute hören 60 Millionen zahlende Spotify-Abonnenten auf der ganzen Welt ihre Musik wild durchmischt, algorithmisch empfohlen und mal mehr, mal weniger netzneutral über den allgegenwärtigen Streaming-Äther. Und diese neue Kultur der Rezeption beeinflusst die Produktion neuer Musik sehr. Es entstehen direkte Auswirkungen darauf, wie Alben und Singles produziert, gemastert und finanziert werden. Und diese Auswirkungen sind für die Kunst nicht gut, sondern ein schlechter kommerzieller Kompromiss. Und sie sind für die Musikschaffenden nicht gut, denn es ist zu wenig Geld im System um so Alben zu produzieren, wie das vor Jahrzehnten noch möglich war.

Spotify hat die Musik verändert

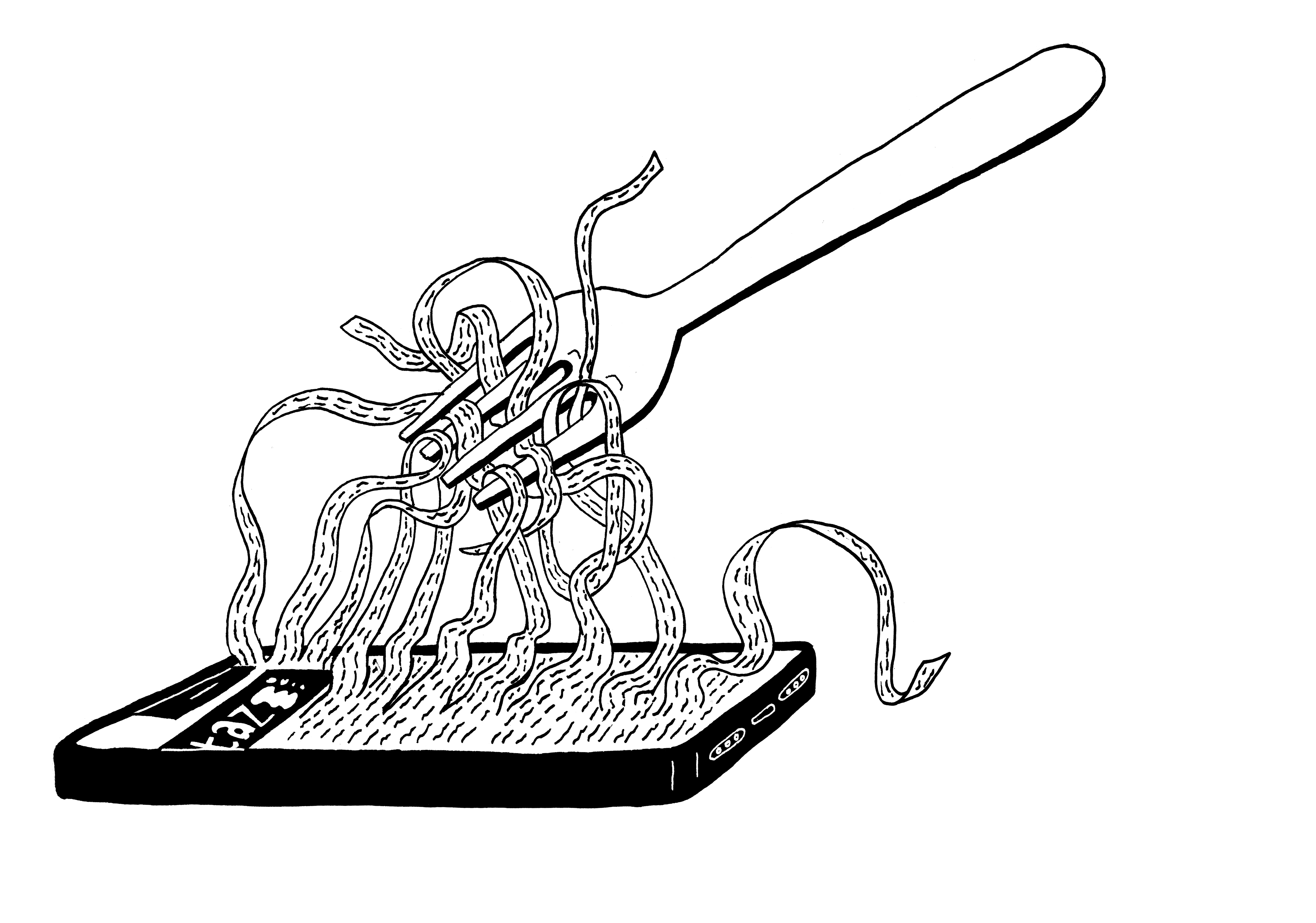

Moderne Alben werden von vorne nach hinten immer schlechter. Vom Killer zum Filler. Denn nichts tut auf dem Streaming-Marktplatz mehr weh, als das schnelle Reinhören und Wegklicken eines potenziellen Fans, der für den ersten Eindruck wahllos den ersten Track antippt. Aus dieser Not heraus sortieren Labels und Künstler die Alben komplett um. Das Intro wandert nach hinten, die besten Songs müssen an den Anfang. Und die besten Songs sind die, die liefern was erwartet wird und weder progressiv noch innovativ sind. Die komplette Dramaturgie, der künstlerische Spannungsbogen eines Albums wird zerpflückt, getrieben von den erhofften geldbringenden „Streams“.

Sollte man das Glück haben, dass der Song auf einer kuratierten Playlist landet, darf man keinesfalls neben der Konkurrenz untergehen. Zudem muss es selbst auf den schlechtesten Lautsprechern gut klingen. Und ja, selbst Lautsprecher in einem aktuellen iPhone sind gemessen an den Hifi-Burgen des letzten Jahrtausends schlecht. Wie löst man das? So, wie es die Werbung in TV und Radio schon jahrzehntelang auf nervtötende Weise vormacht. Maximale Kompression, minimale Dynamik, ein Frequenzgang optimiert für die schlimmsten Blärr-Lautsprecher. Der Audio-Master wird dank „everything louder than everything else“ zur schon sprichwörtlichen Würstchen-Form. Der Musik, dem Effekt beim Hören, der Qualität der Dynamik tut das alles andere als gut.

Jeder Cent zählt: Die schwierige Monetarisierung der Streams

Früher war eine Albumveröffentlichung auf Platte ein Kraftakt, die Initialkosten waren groß. Die Digitalisierung spart dem Produzenten nun tausende Euros an Kosten für Vinyl und CD. Das ist gut.

Schlecht ist, dass man nun jeden Mist in den Äther blasen kann, den man produziert. Viel gibt viel. Ein schlechter Track, der ein paar Mal gehört wird, ist besser als kein Track, der nicht gehört wird. So toll der Long Tail sein mag, so sehr er die Vielfältigkeit der Musik fördert — er sorgt auch dafür, dass es erhebliche Mengen an Bullshit auf Spotify gibt. Und das selbst von etablierten Künstlern. Nicht jeder Special-Mix, nicht jeder Track-Kommentar ist eine Bereicherung für das Portfolio.

Und gibt es eine Lösung, eine Möglichkeit zurück zu dem Album als Qualitätsprodukt zu kommen? Vermutlich nicht in der Streaming-Welt und ihrem Monetarisierungskonzept, das mit den abstrusen neun Euro nochwas pro Hörer-Monat auskommen muss. Diese sind zudem für die Hörerin und den Hörer freiwillig. Auch ohne zu bezahlen kann man bei Spotify alles mit ein bisschen Werbung abgreifen. Selbst wenn der Künstler es will, ein faires und flexibles Bezahlmodell findet bei Spotify nicht statt. Das läuft höchstens parallel und unabhängig auf Plattformen wie Patreon oder Indiegogo.

Die alte Musikindustrie hat komplett verpennt, sich eine digitale Strategie zurechtzulegen, sich Ziele für das neue Streaming zu geben, sich für „ihre“ Künstler einzusetzen — zum wiederholten Mal. Napster, und später das legale iTunes, hatten schon einmal die alten Fugen ins Wanken gebracht. Nichts gelernt – mit dem Streaming geht die absolute Fremdbestimmung weiter.

Was früher eine CD im edlen Schuber war, wird heute an der Spotify-Wühlkiste verramscht. Dass jetzt in der Pressemitteilung hartnäckig für Upload-Filter argumentiert wird, ist ein erbärmlicher letzter Strohhalm und kann das Versagen der letzten Jahrzehnte niemals wettmachen.

In einem ersten Schritt muss es schlicht und ergreifend mehr Geld im Pool geben, der die Künstler und Labels bezahlt. Oder eine Alternative zum Monopol von Spotify und Apple Music. Vielleicht das Abomodell von Patreon? Oder die Underground-Plattform bandcamp? Denn wenn man wieder auf einem Level ist, wo man nicht wie ein Rattenfänger um unbedarfte Hörer flöten muss, kann der Künstler von morgen sich wieder auf das Wichtigste konzentrieren: Gute Musik machen.