_____

25. Februar 2023, 18.54 Uhr, Weiterleben

Die Gesichter dreier Frauen ziehen sich in Großaufnahmen über die Leinwand. Studien von Gesichtern, Augen, Händen. Die Gesichter wirken erschöpft, fast leblos, leer die Augen, Augen, die scheinbar schon vor langer Zeit verlernt haben, wie Lebensfreude aussieht.

Schlafmangel bezeugen diese Gesichter – und Schmerz. Körperlicher Schmerz, vor allem aber: seelischer Schmerz. Wir sind Helin Çeliks dokumentarischer Arbeit ANQA. Çelik versucht hier eine Annäherung an drei Frauen in Jordanien, die allesamt Opfer von Gewaltakten gegen ihre Person wurden. Überfälle, Verhaftungen, Vergewaltigung.

ANQA ist vielleicht am ehesten eine Art visueller Studie über Trauma, die Super-Nahaufnahmen der Frauen sind hier Konzept. Als Konzept ist das in der Tat spannend und liefert phasenweise gleichermaßen berückende wie nahezu traurig-poetische Bilder, trägt jedoch nicht über die satten 91 Minuten Laufzeit.

Die stärksten Momente entwickelt diese Arbeit dort, wo Filmemacherin Helin Çelik die Protagonistinnen ins Sprechen bewegt. Ihre Worte geben eine Ahnung von den Verbrechen, die ihnen angetan wurden – und was diese in ihnen angerichtet haben. Zugleich lassen uns ihre Worte spüren, das diese Frauen trotz allem nicht gebrochen sind, das die sich den Versuchen, sie zu vernichten, Tag für Tag widersetzen. Selbst wenn ihnen die Albträume den Schlaf rauben.

_____

24. Februar 2023, 23.54 Uhr, I feel love

Donna Summers Weg zur Ikone der Musikgeschichte begann im alten Westdeutschland. Hier spielte sie in der deutschen Fassung des Musicals „Hair“ in München, hier sang sie Schlager, hier traf sie Giorgio Moroder, hier entstand „Love to Love You“, ihr erster Welthit. Deutschland ist eine der vielen Facetten in Leben und Karriere von LaDonna Adrian Gaines, auch bekannt als Donna Summer, Tochter einer Lehrerin und eines Fleischers aus Boston, Massachusetts.

LOVE TO LOVE YOU, DONNA SUMMER erzählt uns über das außergewöhnliche Leben der Donna Summer. Eine Musikdoku aus den USA – präsentiert als Weltpremiere in der Reihe Berlinale Special. Damit sind mehrere Punkte erfüllt, die filmkünstlerisch Schlimmes erwarten lassen.

Berlinale Special ist weniger eine „Sektion“, mehr eine Halde für alles, was der Berlinale zwar Roter-Teppich- oder Schlagzeilen-Material liefern soll, aber aus filmischen und/oder filmwirtschaftlichen Erwägungen in den kompetitiv und künstlerisch orientierten Sektionen nichts verloren hat.

Auf Musikdokus, zumindest jene, die in der Berlinale landen (meist in der weder künstlerisch relevanten noch schlagzeilenversprechenden Panorama-Sektion), trifft dies verstärkt zu, denn dieses Genre leidet seit Langem unter einer – freundlich formuliert – einfallslosen Formensprache, die fast nie über das chronologische Aneinanderklatschen von Zeitzeugen-Aussagen und Archivmaterial diverser Formen hinausfindet. Für dokumentarische Arbeiten aus den USA gilt dies insbesondere. Nun also die „Queen of Disco“ – kann das gut gehen?

Die Vorzeichen sind nicht schlecht, jedenfalls versuchen sich mit Roger Ross Williams und Brooklyn Sudano ein Oscar-Preisträger und eine der Töchter von Donna Summer gemeinsam an diesem Projekt. Und in der Tat gelingt ihnen trotz 105 Minuten Laufzeit ein erstaunlich kurzweiliger und informativer Trip durch Donna Summers Leben und Schaffen.

Mit der Chronologie nehmen sie es nicht ganz so streng, ihre Struktur orientiert sich eher an Stichworten und was sich hinter ihnen verbirgt. Wie kam es beispielsweise zum titelgebenden Song „Love to Love You“? Was löste er aus? Und was für Konsequenzen hatte er für Donna Summer? Im Verlauf des Films puzzelt sich so ein durchaus komplexes Porträt der Frau, Mutter, Arbeiterin, Künstlerin und Überlebenden von Missbrauch, Donna Summer zusammen. Eine Frau, warum wird schnell klar, die in ihrer Zeit prägend wurde und deren Schaffen bis heute nachwirkt.

In ihrer visuellen Inszenierung verzichten Roger Ross Williams und Brooklyn Sudano erfrischenderweise auf sprechende Köpfe. Sie montieren nahezu komplett aus Archivaufnahmen in Ton wie in Bewegtbild. Dass diese Arbeit scheinbar uneingeschränkten Zugang zum privaten Archiv Donna Summers hatte, erweist sich dabei als zusätzlicher Glücksfall. Auch, weil Donna Summer selber eine begeisterte und humorvolle Filmemacherin war. Womit es viele ihrer eigenen Bewegtbilder, zumeist entstanden in familiärer Umgebung, in LOVE TO LOVE YOU schaffen.

LOVE TO LOVE YOU entwickelt sich zu einer äußerst soliden, vor allem aber liebevollen Auseinandersetzung mit einer Frau, die vielen als Ikone gilt. Die sich jedoch, das wird in dieser Arbeit sehr deutlich, trotz großer künstlerischer Begabung und gigantischer Erfolge in einer absolut männerdominierten Welt vor allem mit härtester Arbeit durchsetzen musste. Und die dafür einen immensen Preis zu zahlen hatte. She worked hard(er) for the money.

PS: Und natürlich stachelt die Arbeit auch dazu an, sich mit dem musikalischen Oeuvre von Donna Summer (ein weiteres Mal) vertraut zu machen.

_____

24. Februar 2023, 16.57 Uhr, Bad Orange Man

Aufstieg und Fall des Donald T. – erzählt nicht mit dokumentarischen Mitteln, sondern mit einem 70-minütigen Bildersturm: Das Filmemacher:innen-Kollektiv SodaJerk kompiliert, reinterpretiert, neu codiert und überschreibt (die Memes lassen grüßen) den Output mehrerer Jahrzehnte der Bewegtbildproduktionsmaschine Hollywood und entwickelt daraus – in Form von einer Bilderschnipsel-Montage – eine Erzählung über die Trump-Jahre. Angesiedelt in einem amerikanischen Vorort-Idyll, wie es eben nur in Hollywood-Filmen existieren kann.

HELLO DANKNESS ist schnell, unterhaltsam – und macht keinen Hehl aus den politischen Positionen seiner Filmemacher:innen. Für viele Amerikaner:innen nicht nur links der Mitte war die Präsidentschaft Trumps ein traumatisches Erlebnis. Wenn man HELLO DANKNESS als Versuch liest, dieses Trauma mit visuellen Mitteln nachvollziehbar zu machen, dann funktioniert dieser filmische Essay ordentlich. Doch ansonsten lässt einen diese vor allem wahnsinnige Fleißarbeit leider seltsam ratlos zurück. Schade.

____

24. Februar 2023, 13.02 Uhr, Feinde

Mehran Tamadons MY WORST ENEMY in den Encounters ist – wie sein Schwesterfilm WHERE GOD IS NOT im Forum (s. weiter unten) – interessant im Scheitern. Tamadon versucht in dieser dokumentarischen Arbeit, die ebenfalls mittels Reenactments auf eine Auseinandersetzung mit dem Folterapparat des iranischen Regimes und dessen Mechaniken abzielt, die Position eines Gefolterten einzunehmen und ein „Verhör“ durch das Regime zu durchleben.

Auch diesmal bittet er andere Exil-Iraner:innen, die Reenactments mitzugestalten, basierend auf ihren individuellen Erfahrungen. Sie sollen sich in die Position der Folterknechte begeben und Tamadon „verhören“.

So grenzwertig die Idee klingt, so schnell entgleist auch dieses vordergründige Setting und Tamadon steht irgendwann mitten im Winter halb nackt und nass vom Bespritzwerden mit kaltem Wasser auf einem Pariser Friedhof.

Der Filmemacher bricht diese Situation nicht ab. Er und seine Protagonistin, die exilierte Schauspielerin und Filmemacherin Zar Amir Ebrahimi (die bei den Filmfestspielen von Cannes 2022 für ihre Arbeit in HOLY SPIDER als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde), steigen scheinbar immer tiefer hinab in diese groteske Versuchsanordnung. Doch wo verlässt hier die Performance das Reenactment und beginnt die Reproduktion von Grausamkeit?

Genau das scheint Tamadons Ziel zu sein, denn hinter den performativen Akten schimmern die wirklichen Verheerungen hervor, die der Terror des Regimes in den Individuen dauerhaft angerichtet hat. Aber welchen individuellen Preis zahlen die Protagonist:innen in MY WORST ENEMY (und WHERE GOD IS NOT) dafür, dass sie Tamadon erlauben, ihre Traumata auszugraben? Und ist es das wert?

Die film-ethischen Probleme von MY WORST ENEMY treten offen zutage. Mehran Tamadon versteckt sie nicht, macht sie transparent, doch dazu eine Position zu finden, überlässt er uns. Ein herausfordernder, schmerzhafter Film.

____

23. Februar 2023, 23.46 Uhr, Angst

Türklingel des Grauens: Erstaunlich überzeugend legt Graeme Arnfield in HOME INVASION dar, wie das Narrativ von Drinnen vs. Draußen in die Welt kam und mit ihm die gefühlte Bedrohung durch das Draußen, von der wir glaubten, uns mit Technik erwehren zu können, – nur um in einem noch bedrohlicheren Albtraum aufzuwachen.

Nebenbei ist Arnfields faszinierend verstörender filmischer Essay der wahrscheinlich erste Film der Welt, der komplett durch das runde Kamera-Auge von Amazons „Ring“-Überwachungsklingel erzählt wird.

____

23. Februar 2023, 18.34 Uhr, Toxischer Heimatfilm

DRIFTER von Hannes Hirsch erzählt über einen jungen Schwulen aus der Provinz, der in Berlin erst die Liebe und bald auch sich selber verliert. Versuch einer Auseinandersetzung in acht Stichworten mit einem Film, bei dem man sich nicht nur fragt, warum derartige Filme im Jahr 2023 noch auf die Awareness-behauptende Berlinale eingeladen werden.

1. Penis

Es beginnt mit einem steifen Penis. Frontalaufnahme. Die Szene weitet sich, hier findet ein Blowjob statt. Moritz und Jonas. Jonas richtet Moritz auf, hält ihn am Hals auf Armlänge von sich entfernt: „Schön, dass Du nach Berlin gezogen bist.“, sagt Jonas. Dieser Satz wird sich binnen weniger Minuten Laufzeit von DRIFTER als Lüge erweisen: Moritz, 22, eventuell Student, Klarinettenspieler, schwul, der Liebe wegen nach Berlin gezogen, jetzt Single.

Da haben wir ihn also, einen weiteren schwulen Jungen aus der heteronormativen Provinz, der nun in Berlin hockt. Seine Mutter sagt, er könne sich noch etwas Zeit lassen, sich finden. Als Filmstoff ist das, gelinde gesagt, altbacken. Vor der Folie eines von Gentrifizierung geplagten Berlins dessen (nicht nur queere) Bewohner:innen auch und gerade durch Menschen verdrängt werden, deren Eltern einen größeren Geldbeutel haben, wirkt das befremdlich bis aus der Zeit gefallen.

2. Clubkid

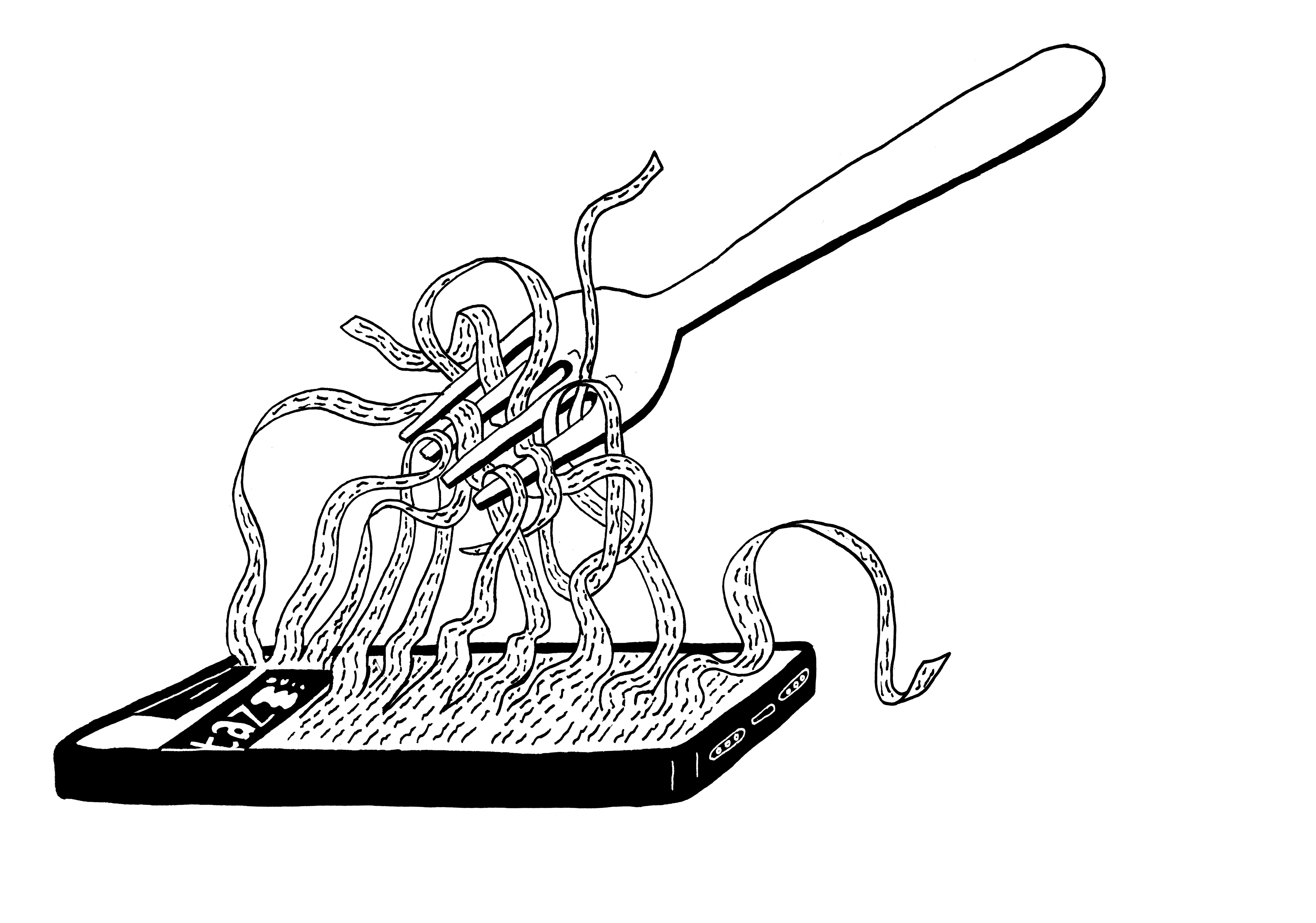

Moritz findet den Weg in die Club-Szene. Dass er damit auch sofort von Suchtmitteln umgeben ist, will das Drehbuch so. Zu Beginn lehnt er alle Angebote noch brav ab, bald zieht er sich selber die Lines vom Smartphone-Display … bitte hier weiterlesen

____

23. Februar 2023, 15.02 Uhr, Bewegung

Ostseestrand ist unstet, der Wind bläst aus allen Himmelsrichtungen, treibt den Sand hin und her. Die See tut ihr Übiges. Volker Koepps GEHEN UND BLEIBEN ist ähnlich. Ein Film bei dem man nie weiß wo man als nächstes landet, stetige Bewegung.

Bewegung durch Uwe Johnsons Leben, sein Schreiben und nicht zuletzt die Geschichte(n) Mecklenburgs vor und nach ’45. Dabei ganz im hier und jetzt, vor der Folie einer Pandemie und eines neuen Krieges. Eine ungemein kontemplative und nicht zuletzt informative Arbeit.

____

22. Februar 2023, 23.52 Uhr, Family Time

MUMMOLA hat 114 Minuten Lauflänge und schafft etwas sehr seltenes: Zu keinem Moment überkommt einen der Reflex, zwischendurch auf die Uhr zu schauen. Man bleibt einfach dran.

Es ist eine Geschichte – oder vielmehr sehr viele kleine Geschichten in einer größeren Erzählung – über mehrere Generationen einer Familie rund um Weihnachten und danach. Großeltern, die Töchter, die Enkel. Die Erzählweise folgt nicht üblichen Mustern, sonder wählt eine seltene aber sehr effektive Form: Die Handlung entwickelt sich in ungeschnittenen Sequenzen von jeweils mehreren Minuten Dauer.

Auffällig ist ein weitere formaler Aspekt: Die Kamera bewegt sich fast nie. Kein Schuss/Gegenschuss, keine aufwändigen Fahrten oder Handkameraarbeiten. Nichts. Die Kamera bleibt statisch, bleibt an ihrem Platz.

Diese visuelle Form erinnert ans Theater, den alten Guckkasten, wo Figuren ins Blickfeld gehen wieder abgehen, an die Rampe treten und wieder im Hintergrund verschwinden. Nur das wir es hier eben nicht mit einer aufgebrezelten Theaterbühne zu tun haben, sondern mit dem engen Wohnraum eines Holzhauses in der finnischen Pampa mitten im Winter. Die Dramen des Alltäglichen, die sich abspielen, stehen Theaterstoffen indes in nichts nach.

Es ist eine erstaunlich fesselnde Methode, die Filmemacherin Tia Kouvo hier anwendet. Woher und von wem die nächste Bewegung kommt, was sie auslöst, wo es endet – jede Sequenz ist ein neues Rätsel. Wir folgen begierig, werden hineingezogen in eine Erzählung über eine Familie, die im Kern dysfunktional geworden ist – quer durch die Generationen. Wo Sprachlosigkeiten nur mühsam überspielt werden können, wo Erinnerungen, die zwar tränenfrei und fast mit einem zarten Lächeln geteilt werden, im Grunde zum heulen sind.

Das alles ist hier mitunter sehr bitter, ja. Aber niemals bleiern schwer. Lakonie und leiser Humor zeichnen diesen Film, neben seiner faszinierenden Formensprache, besonders aus. Man will nicht, dass es aufhört und ist empört, wenn nach 114 Minuten plötzlich alles schon zu ende sein soll. MUMMOLA, was für ein Geschenk von einem Film!

_____

22. Februar 2023, 18.34 Uhr, Indizien

KNOCHEN UND NAMEN ist ein weiteres Indiz, dass die interessanteren Filme in Deutschland inzwischen wohl außerhalb des Fördersystems entstehen. Vielleicht hätte es die 104 Minuten Laufzeit nicht unbedingt gebraucht und die ein oder andere Kürzung ein gutes Ergebnis weiter gestärkt.

Trotzdem bleibt der angenehme Eindruck eines frischen, sehr heutigen und zugleich auf tolle Weise verschrobenen Films, der noch dazu selbstbewusst in seiner kinoaffinen Form steht.

_____

22. Februar 2023, 14.42 Uhr, Penisfragen und Traumata

Die Form ist hier ausdrücklich fürs Streaming gebaut, schnell, poppig, laut, stylish. Fürs Kino weniger, aber das ist nicht schlimm. Die Message ist genauso ausdrücklich – unapologetisch: KOKOMO CITY porträtiert schwarze Transfrauen in der Sexarbeit überall in den heutigen USA.

Wir lauschen ihren Erzählungen über ihre Profession und alles was dieser Job mit sich bringt: Beauty-Tipps, Selbstmarketing, ihre Prenisgrößen („You won’t make money with a small dick.“) – und ständige Lebensgefahr.

Die Bedrohungen für schwarze Transfrauen, sie bestehen zunächst im konkreten Gegenüber – ihren Kunden. Gewalt, allen voran die Bedrohung durch Schusswaffen kann mit jedem neuen „Trade“ kommen und oft tödlich enden. Die Bedrohung ist aber genauso auch unkonkret, verschleiert, ephemer und doch unmissverständlich da: Die Wunden und Traumata, die in die schwarzen Communitys geschlagen wurden durch den Rassismus der Weißen. Traumata, die sich über Generationen fortpflanzten, die ein Eigenleben entwickelten, Verhaltensmuster und (Geschlechter-)Normen ausprägten, – die in den Communitys gegen die Communitys wirken.

Erst Orgasmus, dann Lebensgefahr

Normen, in die queere Kinder nicht hineinpassen, Transkids schon gar nicht. Ausgestoßen von ihren Familien. Verachtet als Sexarbeiter von ihren Kunden für das, was sie sind, was sie symbolisieren, was sie spiegeln. Die Lebensgefahr, sie ist nach dem Orgasmus am größten.

Filmemacher:in D. Smith stellt uns in KOKOMO CITY unglaublich reflektierte Frauen vor, deren Schatz an Lebenserfahrung größer ist als es ihnen eigentlich selber lieb wäre. Sie sind stark, weil sie sich Schwächen nicht erlauben können, sonst sind sie tot. Sie sind schön, weil sie das Geld brauchen, um zu überleben in einem Amerika, das menschlichen Wert nicht nur nach Hautfarbe und Geschlecht, sondern auch nach Einkommen bemisst.

Sie sind aber auch: müde. Müde von einem Kampf – zuallererst mit den Geschlechtern zwischen und in denen sie ihre eigene Identität finden mussten und immer noch müssen. Dann von einem Job, der ihnen alles abverlangt. Und schließlich von Gesellschaften, deren Mitglieder sie genauso sehr begehren, wie sie sich verachten.

KOKOMO CITY setzt diesen Frauen kein Denkmal, ausdrücklich nicht. Dieser Film ist eher eine große Bühne, ein Sprachrohr, um jene Stimmen laut zu machen und zu verstärken, die zu den multiplen Krisen in den US-amerikanischen Gesellschaften (und, deren Lösungen) wesentlich mehr beitragen könnten als Politik, Medien, Forschung und Kirchen. Doch all diese Entitäten sind zu sehr damit beschäftigt, schwarze Transfrauen zu pathologisieren und zu verachten, als ihnen zuzuhören. So gesehen ist KOKOMO CITY auch eine unmissverständliche Anklage. Und dabei verdammt gut aussehend.

___

21. Februar 2023, 15.17 Uhr, Unsere Körper

„Hoffentlich bekomme ich keinen Krebs da drin.“ – in dieser kleinen lakonischen Bemerkung von Filmemacherin Claire Simon bevor sie den Komplex einer Pariser Gynäkologischen Klinik betritt, spiegelt sich ein Gedanke der wohl alle beschleicht, wenn sie ein Krankenhaus besuchen ohne selbst Patient:in zu sein: Bitte genauso heil wieder rauskommen wie man reingegangen ist.

Und noch etwas beunruhigt an diesen Orten: Krankenhäuser sind immer irgendwie unpersönlich. Für den Betrieb Krankenhaus, für die Behandlungsmaschine sind die einzelnen Menschen so etwas wie der Sprit, der sie am Laufen hält. Menschen werden zu Namen, Namen zu Akten, Akten beinhalten Befunde, Diagnosen, Behandlungen, Prognosen, – aber diese Akten verraten nichts über den Menschen, dessen Namen auf den Akten stehen.

Was Claire Simon in ihrer dokumentarischen Arbeit NOTRE CORPS versucht ist, die Subjekte hinter den Akten sichtbar zu machen. Die Motive, die Claire Simon aufnimmt, sind dabei oft ähnlich: Meistens beobachtet sie Menschen in einer Besprechungssituation im Praxiszimmer. Dabei legt sich eine Art Rhythmus frei zwischen den Momenten, in denen die Ärtzt:innen im Bild sind, und mal die Patient:innen. Beide Seiten des Tisches kommen zu Wort, ihre Sprechakte könnten unterschiedlicher nicht sein und doch geht es darum, sich dem Gegenüber verständlich zu machen und sei es mit Stift und Papier. Klappt das?

Konzentrieren auf Menschen

Beschwerden, Diagnosen, Befunde, Behandlungspläne – was ist das eigentlich für eine Situation, dieses Arztgespräch? Für die eine Seite des Tisches ist es der ganz normale Arbeitsalltag, ein Job, ein anstrengender Job, – die Gesichter der Ärzte sprechen Bände. Für die andere Seite geht es mitunter um alles, – auch hier geben die Gesichter über weit mehr Auskunft als die gesprochenen Worte

Die Kamera registriert dieses Geschehen, ist eine stille Beobachterin, mehr ausdrücklich nicht. Claire Simon gibts uns Ruhe und Raum, um uns auf die Menschen zu konzentrieren. Sie wahrzunehmen in ihrem Sein in dieser Ausnahmesituation. Sie macht die Menschen sichtbar an einem Ort, der dazu neigt, Menschen unsichtbar zu machen in der Masse.

Krankenhaus, kein Safe Space

Wenn die Kamera nicht in einem Praxiszimmer steht, ist sie unterwegs. Sie beobachtet die Gänge des altehrwürdigen Gebäudes, welches die Klinik beherbergt und das genauso gut auch das Set eines Harry-Potter-Films sein könnte. Sie schaut Laboranten dabei zu, wie sie Spermien in Eizellen stecken, wohnt Geburten bei, lauscht einer Tumorkonferenz, beobachtet die Arbeit eines begeisterten Arztes mit seiner endoskopischen OP-Apparatur, während er ein Gewächs aus einer Gebärmutter schneidet – wir sehen es auf dem großen Monitor im OP-Saal. Einmal geht die Kamera vor die Tore der Klinik und besucht dort eine Demonstration. Frauen prangern sexualisierte Übergriffe von Ärzten an und fordern neue Behandlungsstandards ein. Krankenhäuser – für Frauen sind sie kein Safe Space.

Abbrüche von Teenagerschwangerschaften, künstliche Befruchtungen, Schwangerenbetreuung, Geburten, Transitionen, Endometriosen, Brustkrebs, das Alter – in der gynäkologischen Klinik steht das ganze Spektrum der Erkrankungen und Bedürfnisse des (weiblichen) Körpers auf dem Programm. NOTRE CORPS ist eine unerbittliche Vermessung der körperlichen Zumutungen des Frauseins von der Eizelle bis zum Tod – und damit auch ein gleichermaßen feministischer wie furioser Film gegen eine medizinische Welt, die bis heute vor allem vom Mann her denkt, forscht und behandelt.

___

21. Februar 2023, 00.23 Uhr, Streben nach Glück

Warten auf eine Aufenthaltserlaubnis bedeutet Leben auf dem Abstellgleis, keine Arbeit, kein Umziehen, nur die Träume können fliegen, bis zu den Sternen. Realität geht trotzdem weiter: Beste Freundin, Singen, Tanzen, Aktivismus, Bingo spielen fürs Geld, Erwachsen werden. Die Tage sind heiß in Loredo, Texas, doch im Fluss baden geht nicht, denn es ist der Grenzfluss zu Mexiko. Abkühlung verschaffen Anwesen mit Pools, in die sie nachts einsteigen. Hoffentlich kommt keine Polizei, sonst droht die Abschiebung: Silvia und Estefanía, beste Freundinnen.

Zwei junge Frauen in einem Grenzort an der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Ihre Mütter sind mit ihnen illegal eingewandert, als sie noch klein bzw. in Silvias Fall noch im Mutterbauch waren, nun stehen sie auf der Schwelle zum Erwachsensein. Silvia hat das Glück, gebürtige Amerikanerin zu sein, doch Estefania hat immer noch keinen legalen Status. Sie sind die Protagonistinnen in und die Regisseurinnen von HUMMINGBIRDS. Für 77 Minuten erlauben sie uns, an ihren Leben teilzuhaben. Leben im erzwungenen Stillstand, Estefanias Antrag auf Legalisierung ist gestellt, doch die US-Bürokratie arbeitet langsam und unberechenbar. Sie nehmen uns mit in ihren Alltag, ihre Gedanken, ihre Träume.

Pursuit of Happiness

Ein Alltag im Leerlauf und doch auch voll von Dingen. Estefanias Abtreibung hat sie in den Aktivismus gebracht, genauso wie die Realität ständiger Verhaftungen und Abschiebungen durch die gewalttätige Migrationspolizei ICE. Dazwischen: Herumdriften, Fast Food, Musik. Estefania ist eine talentierte Musikerin und Sängerin, doch auf Tour gehen kann sie nicht – ohne Papiere. Silvia kann schreiben, starke, lebensnahe, krasse Lyrik ist ihre Sache. Estefania entwickelt den Soundtrack zu ihren Zeilen.

Ihr schwuler Freund schleppt sie in einen queeren Club, „Pursuit of Happiness“ ist ihr Song. Was auch sonst? Nachts toben sie zu dritt mit einem Einkaufswagen durch die leeren Straßen und fordern „Accept your local gays!“.

Die Mütter, die sie in dieses Land brachten in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, sie sind in dieser dokumentarischen Arbeit seltsam abwesend. Estefanias Mutter kommt immerhin kurz vor, bei Silvia erfahren wir nur per Telefon, dass die Frau Probleme mit einem übergriffigen Mann hat, der den Unterhalt für seine Tochter nicht zahlt. Silvias Vater. Derlei Sorgen haben Estefania und ihre Mutter nicht: Estefanias Vater liegt in einem Grab in Loredo. Silvia und Estefania verschönern das Grab mit etwas Grün. Natürlich machen sie ein Selfie dabei.

Keine Kompromisse

Selfies, Insta, Fotos – das Leben durchs Smartphone oder den Fotoapparat festzuhalten, so gut es nur geht, scheint ihre Maxime. Obwohl sie die Kehrseite dessen sehr klar benennen: Was die Technik aufs Bild bannt, vergisst der Kopf. Doch vergessen wollen sie ausdrücklich nicht. Sie wollen bleiben, wollen bestehen, nicht vergessen sein. Hier und jetzt, und darüber hinaus.

Dieser Film, diese irgendwie auch verdammt intime und zugleich extrem bildstarke Doku in so jungen Jahren, ist kein Denkmal, es ist eine klare und deutliche Ansage an die Welt, dass hier zwei junge Frauen keine Kompromisse machen werden, wenn es um ihren Platz im Leben und in der US-amerikanischen Gesellschaft geht. HUMMINGBIRDS ist ein Schatz von einem dokumentarischen Film.

___

20. Februar 2023, 19.23 Uhr, Machwerk

Erst die Queen, dann Golda Meir, Helen Mirren strikes again. Der Unterschied zwischen THE QUEEN und GOLDA ist, dass Mirren bei THE QUEEN mit Stephen Frears einen Regisseur hatte, der zwischen all dem royalen Camp wichtige Zwischentöne und darstellerische Nuancen zu destillieren wusste. In Guy Nattivs GOLDA, diesem befremdlich unterhaltsamen, weil irgendwie wolig-gruseligem Film, gibt es keine Nuancen mehr. Eine zur Unkenntlichkeit maskierte Mirren ist angehalten, sich mit dem dickest möglichen Besteck durch diese Farce arbeiten, die rund um den Jom-Kippur-Krieg angesiedelt ist und bis zur wortwörtlich allerletzten Kippe auf Golda Meirs Totenbett andauert.

Guy Nattivs Erzählung ist schwarz-weiß, die Aufstellung wird schnell klar: Dort die blutrünstigen Araber, hier die armen Israelis um ihre schwerkranke Golda Meir, die keine Ahnung von Krieg hat – und am Spielfeldrand die unzuverlässigen Amis, die keinen Bock auf Stress mit den Sowjets haben. Verkürzung, Verknappung, Überhöhung sind gern gewählte Mittel bei der Konstruktion einer filmischen Erzählung über historische Ereignisse. Die guten Erzähler wissen, wo ihre künstlerische Freiheit endet. Guy Nattiv und sein Drehbuchautor Nicholas Martin sind davon weit entfernt, gute Erzähler zu sein. Ihr Film ist ein Geschenk für das neue rechtsradikale Regime von Benjamin Netanyahu. Mensch spürt Golda Meir förmlich im Grab rotieren.

___

19. Februar 2023, 15.45 Uhr, Zeitkapsel

Wir sehen bewegte Bilder – im Wortsinne. Bilder, aufgenommen wenige Jahre nach der Jahrhundertwende, damals, als die Bilder gerade erst laufen lernten. Die bewegten Bilder stammen aus dem Archiv des Eye Filmmuseums Amsterdam. Sie dokumentieren eine Niederlande am Beginn der industriellen Revolution. Aus kleinen Weihern werden Dörfer werden Städte. Erste Maschinen helfen, der widerspenstigen See mühsam Land abzutrotzen. Handwerk weicht Fabrik aus Bauern werden Arbeiter, Pferdefuhrwerke machen Platz für die Eisenbahn, die Tram, das Auto. Energie durch Verbrennung fossiler Brennstoffe als Trigger für einen beinahe evolutionären Schub. DEAREST FIONA.

Die Filme vor den 1920ern besitzen eine faszinierende materielle Vielfalt. Selten kann man heutzutage noch die filmtechnische Entwicklung jener Zeit so komprimiert auf der Leinwand erkunden: Wortwörtliches Bewegtbild geht langsam in Film über, Schwarzweiss und Sepia wechseln sich mit ersten Experimenten der Handkolorierung von Film ab. Mit den Möglichkeiten verändern sich die Motive, wird das Gezeigte wenn man so will waghalsiger: Beschauliche Dorfaufnahmen oder Porträts prägen die frühesten Aufnahmen. Allmählich stürzt sich die Kamera ins Getümmel, fährt Eisenbahn, beobachtet Kundgebungen, guckt in Hochöfen, dokumentiert Feuersbrünste und Sturmfluten.

Was alle Bilder eint, sie haben noch keinen Ton. Filmemacherin Fiona Tan entwickelt daher eine eigene Tonspur. Soundcollagen fühlen dem Geschehen in den Bildern nach, sie untermalen, manchmal überhöhen sie das Treiben. Und sie stellt den Bildern auf der Tonspur eine weitere, durchaus intime Erzählung entgegen: Ein Sprecher liest aus den Briefen, die ihr Vater Ende der 1980er an sie schrieb. Er, ein Ministerialbeamter und offenbar im geologischen Dienst des Wirtschaftsministeriums in Australien, mit familiären Wurzeln in der früheren niederländischen Kolonie Indonesien, sie seine Tochter, die nun in Amsterdam studiert.

Seine Nachrichten scheinen alltäglich, es geht um Urlaub, die Arbeit, um kranke Familienmitglieder, um Haustiere, das Wetter – und die Weltlage. Eifrig kommentiert er in den vorgelesenen Briefen, was aktuell in der Welt los ist, ob australische Innenpolitik oder der Fall der Berliner Mauer, er hat zu allem eine Meinung. Manchmal lässt sich aus seinen Worten erahnen, dass es zur damaligen Zeit auch der Filmemacherin selber nicht immer gut ging. Ihre Antworten auf seine Briefe hören wir nicht.

Auf den ersten und auch den zweiten Blick haben die Bilder auf der Leinwand und die Briefe des Vaters nichts miteinander zu tun. Die Verbindungen zwischen beiden Welten entstehen eher in unserem Kopf. Wir sind der Resonanzraum in DEAREST FIONA. Wir, das sind die Menschen des Anthropozäns. Unsere Vorfahren haben sich das Land angeeignet wie die Menschen in den Bildern und wie Fiona Tans Vater im geologischen Dienst für einen Staat, der Rohstoffexporte zum Überleben braucht.

In den Bildern sehen wir die Kinderstube des Anthropozäns, auf der Tonspur hören wir von einer Periode dieses Zeitalters, in der der „Treibhauseffekt“ schon bekannt, aber zugleich die Menschheit zu sehr mit sich selber beschäftigt war, um ernsthaft etwas gegen das zu tun, was wir heute Klimakrise nennen. Fiona Tan lässt in DEAREST FIONA zwei Zeitkapseln kollidieren, die uns erkenntnisreich Auskunft davon geben, wann wir begannen, unser eigenes Grab zu schaufeln und wann wir nichts taten, um dieses Grab wieder zuzuschütten. Heute sitzen wir in diesem Grab und sehen diesen faszinierenden Film.

DEAREST FIONA, Fiona Tan, NL 2023, Forum

___

18. Februar 2023, 17.00 Uhr, Geschwister

Drei Geschwister, nach anderthalb Jahren sehen sie sich wieder. Eric, der Bruder, besucht seine Schwestern in ihrem Heimatort. Während sich die jüngere Schwester Maggi begeistert zeigt, wird schnell klar, dass zwischen Eric und seiner älteren Schwester Rachel etwas entschieden kaputt zu sein scheint.

Ihr frostiger Empfang sinkt in seiner Temperatur weiter als er eröffnet, nur eine Stippvisite geplant zu haben. „Thank you for giving us breadcrumbs of you time.“ Und ob er wirklich wegen ihnen gekommen ist, darf auch bezweifelt werden, versucht er doch ruckzuck seine alte Pokerrunde wieder zu versammeln. Ein Element von Spielsucht steckt ganz offenkundig in diesem schlacksigen noch jungen Normalo, denn als er das erste Pokermatch verliert, verlängert er seinen Aufenthalt sofort um einen weiteren Tag und für eine Revanche. Mehr Zeit für seine Geschwister – die reagieren jedoch arg unterschiedlich darauf, ihn entgegen seiner Ansage er würde in der Früh wieder abfliegen, nun wieder vor sich zu sehen. Es wird nicht die letzte Verlängerung bleiben. THE ADULTS.

Für den offensichtlichen Konflikt zwischen Racheln und Eric bedeutet seine fortgesetzte Anwesenheit nichts Gutes. Doch was hier eigentlich los ist, woher Rachels Unmut über Eric rührt, legt sich nur langsam frei. Manchmal fühlt sich Rachels Verhalten fies und bitchy an – fies, um fies zu sein. Wie Geschwister manchmal sind. Toxische Liebe.

Schneller lernen wir, dass die drei Geschwister Trauernde sind, immer noch und weiterhin, obwohl der Tod der Mutter doch schon ein paar Jahre entfernt liegt. Rachel hat das Elternhaus geerbt und lebt nun darin, die Zimmer ihrer Geschwister, Erics Zimmer zumal, wirken immer noch so als ob ihr Teenager-Selbst gerade mal kurz vor die Tür gegangen wären. Hier ist etwas unvermittelt stehen geblieben. Nicht nur räumlich.

Fantasie

Aber wo Dinge unvermittelt stehenbleiben, wo sich Emotionen aufstauen, entsteht unweigerlich Druck. Dieser Druck wird irgendwann ein Ventil finden. THE ADULTS ist so gesehen auch eine Art Versuchsaufbau über aufgestaute Gefühle und was daraus folgt. Nein, das große Drama bleibt hier aus. Obwohl im Vorspann ein großes Hollywood-Studio mit seinem Signet einfährt, von Hollywoods mikrowelliertem Emotionen-Fastfood ist dieser Film erfrischend weit weg.

Filmemacher Dustin Guy Defa wählt leise Lakonie, sanften Humor, emotionale Intelligenz und Authetizität als seine Mittel. Dieser Film ist in all seiner Tiefe auch verdammt zärtlich und phasenweise schlicht irre komisch. Es gibt einen, man kann es kaum anders formulieren, sehr süßen Drehbucheinfall in diesem Film, der alles zusammenhält, der die Konflikte zu überbrücken versucht – und zugleich wie ein Reagens wirkt: Imitation.

Häufig brechen die drei Figuren in Imitationen von kuriosen Comic- oder Filmcharakteren aus – so wie sie es als Kinder taten. Ausflüge in Fantasiewelten damals. Heute ist es eher der Wunsch, anzuknüpfen an etwas das vergangen ist und der Versuch, wieder einen Zugang zueinander zu finden – oder zumindest das betretene Schweigen zu überbrücken. Doch manchmal sind Konflikte zu groß, um sie noch zu maskieren. „Not loving you was never an option.“ – der Weg zu diesen Zeilen, er ist hart für diese Drei. THE ADULTS ist ein Geschenk von Erzählkino.

___

18. Februar 2023, 16.05 Uhr, Aufklärung

Mensch kann diesen Film als gescheitertes Experiment betrachten: Dokumentarfilmer Mehran Tamadon lädt drei sehr unterschiedliche Menschen ein, ihre Erfahrungen im Gefängnis zu teilen. Wobei eher schon sollen sie ihre Erlebnisse reinszenieren, versuchen, selbst kleinste Details aus ihrer Erinnerung nachzustellen.

Was Homa Kalhori, Taghi Rahmani und Mazyar Ebrahimi, die Protagonisten in JAII KEH KHODA NIST (Where God Is Not), verbindet, sie alle waren politische Gefangene in iranischen Gefängnissen. Nicht irgendwelchen Knästen, sondern in gefürchteten und berüchtigten Foltergefängnissen wie Evin oder Ghezel Hesar. Ihre „Verbrechen“ wären nirgendwoanders auf der Welt ein Verbrechen als in der iranischen Diktatur.

Wie also „spielt“ man Folter nach? Geht das überhaupt? Und bis zu welchem Punkt? Sollte das Grauen tatsächlich reinszeniert werden und noch dazu mit und durch die Opfer? Mehran Tamadon und seine Protagonisten kämpfen sichtlich mit diesen Fragen. Kann man ein Folterbett aus dem Gerümpel einer Lagerhalle „basteln“ – man kann, wenn einer der Protagonisten gelernter Schweißer ist. Wie groß muss ein Bretterverschlag sein, damit er ausdrücklich genauso klein wie eine Zelle im Evin Gefängnis ist – eine Zelle für 30 Frauen. Und wie viele Schritte passen in eine Isolationszelle – drei, und wenn man gut ist, berührt man beim Auf- und Ablaufen der Zelle irgendwann die Mauern nicht mehr.

Antrieb

Was ist das Ziel eines derartigen Unterfangens? Was will Mehran Tamadon als Filmemacher damit erreichen? Wo beginnt Tortureploitation und endet Aufklärung? Wie weit darf ein Filmemacher gehen, um aus seinen Protagonisten herauszuholen, was er will? Mehran Tamadon, das wird irgendwann deutlich, hat ein Ziel: Er will die Täter erreichen, er will ihnen spiegeln, was sie den Menschen angetan haben (und bis heute tun). Er selbst ist über dieses Ziel unsicher, seine Protagonisten stellen es teilweise rundweg infrage. Zugleich wissen sie, dass das Regime diesen Film selbstverständlich sehen wird – „auch die sind unser Publikum“.

Sie arbeiten alle miteinander an dieser Dokumentation. Einigen sich darauf, auch in besonders schmerzhaften Momenten weiter zu drehen und hinterher zu entscheiden, ob sie stark genug sind, das Gefilmte am Ende auch zu zeigen – sie zeigen es. Ihr Antrieb, das Grauen im Iran, das bis heute dort an der Tagesordnung ist und aktuell auch den Verhafteten der jüngsten Protestbewegung angetan wird, sichtbar zu machen, scheint unzerstörbar. So sehr die Folterknechte, deren Namen sie kennen und offenen benennen, auch versucht haben, sie zu brechen.

Geht man von Mehran Tamadons Ziel aus, den Tätern mit JAII KEH KHODA NIST einen Spiegel vorzuhalten und in ihnen etwas auszulösen, was Reue ähnelt, muss man diesen Film wohl als gescheitert betrachten. Gleichwohl: Uns einzuschärfen, was für ein abscheuliches und widerwärtiges Regime im Iran Menschen quält, darin ist die Gruppe um Mehran Tamadon enorm erfolgreich.

JAII KEH KHODA NIST, Mehran Tamadon, FRA/CH 2023, Forum

___

17. Februar 2023, 14.20 Uhr, Dichotomien

Filme wie dieser werden heutzutage kaum mehr gemacht und mensch muss sagen: Leider! Erfrischend überfordernd in seiner Theorielastigkeit, unmissverständlich in ihrer feministischen Haltung und formal enorm vielschichtig: Yvonne Rainers THE MAN WHO ENIED WOMEN – zu sehen im ForumExpanded und als Europapremiere der digital restaurierten Fassung. Eine echte Entdeckung. Im März 2023 bringt das Kino Arsenal übrigens eine Retrospektive der Arbeiten von Yvonne Rainer.

___

16. Februar 2023, 22.55 Uhr, Scripted

Ist es noch eine überambitionierte Doku über eine arme nordmexikanische Bauernfamilie? Oder schon eine in visuellem Kitsch ertränkte Scripted-Reality-Farce? Man weiß es nicht und verlässt Tatiana Huezos EL ECO aus der Sektion Encounters unangenehm ratlos.

___

16. Februar 2023, 18.30 Uhr, Zuversicht?

Vor drei Jahren an diesem Tag war die Berlinale noch vier Tage entfernt, der Jahrgang 2020 begann spät damals. Ein neues Leitungsteam schickte sich an, den Kosslick-Mief auszulüften und der filmkünstlerisch ins Abseits des Weltkinos geratenen größten Kulturveranstaltung der Bundesrepublik neues Profil zu verleihen. Niemand konnte wirklich ahnen, das es die vorerst letzte Berlinale im „klassischen“ Format sein würde.

Dann kam ein Virus und verwandelte in seiner Folge das dezidierte Kinofestival namens Berlinale erst in ein extended Screening-Event samt späterer Freiluftkino-Festivität und im Jahr darauf in eine medizinische Hochsicherheitsveranstaltung bei halber Kapazität. Vergangenheit.

|

| Noch in Betrieb: der rote Vorhang des Kino Arsenal am Potsdamer Platz. 2025 ist hier Schluss. | (c) Bild: filmanzeiger |

2023, der Virus hat sich in der Menschheit so sehr häuslich eingerichtet, dass sich nur die Wenigsten noch daran stören und das Festival versucht, wieder zu alter/neuer Form zurückzufinden. Doch die letzten Jahre haben Spuren hinterlassen: Das filmische Aufgebot ist mit unter 300 Filmen 2023 bedeutend überschaubarer als in früheren Jahrgängen. Damit erfüllt sich zwar ein Wunsch vieler professioneller Berlinale-Beobachter (auch dieses Blogs), die die gelegentlich geradezu wahl- und sinnlos erscheinende Filmauswahl quer durch alle Sektionen beklagten. Ob aber die geringere Quantität in mehr Qualität münden wird, bleibt abzuwarten.

Todesstreifen

Das sinnbildliche Herz des Festivalbetriebs, das Gewerbegebiet Potsdamer Platz mit seinen vier großen Filmabspielorten Cinestar, CinemaxX, Kino Arsenal und Berlinale Palast hängt derweil an der Lebenserhaltung.

Das Cinestar wird aktuell abgerissen – ohne Neubau. Das Kino Arsenal hat im November 2022 verkündet, 2025 seine abgenutzte bunkerartige Heimat im sog. „Filmhaus“ an der Potsdamer Straße für ein ehemaliges Krematorium in der Weddinger Peripherie einzutauschen. Das CinemaxX wird (mal wieder) saniert und verliert einen Gutteil seiner Plätze. Und der Berlinale-Palast, ein Musicalhaus dessen bessere Tage vorbei sind, ist nur dank der Berlinale noch voll.

Es war seit der ersten Sekunde eine irrige Idee zu glauben, mit der Verpflanzung des Filmfestivals an den Potsdamer Platz um die Jahrtausendwende, würde dieser Retortenstadtteil einen besonderen Schub erhalten und fortan vor Leben strotzen. Heute wissen wir, wie widerständig sich Kinokultur gegen die Ausnutzung durch Investoren(-interessen) erweisen kann.

Gemeinsam mit ihren Zuschauer:innen schienen die Kinos an diesem Ort einen stillschweigenden Pakt geschmiedet zu haben: Wir zeigen Filme, aber nur wenn ihr nach dem Abspann schnell wieder aus dieser Mondlandschaft und in die S-Bahn flüchtet. Fahrt zurück in die die Stadt, verweilt nicht an diesem Unort. Dieser Pakt war erfolgreich. Für die Kinos vielleicht sogar zu erfolgreich, denn das Cinestar ist nun so mausetot wie der Potsdamer Platz.

Die leere Mitte

Der neue Potsdamer Platz war von Beginn an eine Totgeburt, erbaut auf dem Todesstreifen der Berliner Mauer – und der „arischen Trümmerwüste des Dritten Reichs“, wie es Hito Steyerl in ihrer dokumentarischen Arbeit DIE LEERE MITTE (D, 1998) auf die Tonspur spricht. Aus heutiger, klimakrisen-sensiblerer Perspektive möchte man anfügen, erbaut durch einen Konzern, dessen Produkte die Klimakrise kräftig mit befeuern – Daimler.

Vielleicht wäre es klug, den Potsdamer Platz wieder abzureißen und jener Gruppe Punks in Hito Steyerls DIE LEERE MITTE (wiederaufgeführt im 2022er Forum-Sonderprogramm „Fiktionsbescheinigungen“) genauer zuzuhören. Die Punks, die 1990 diesen Ort besetzten (und schließlich geräumt wurden, damit Daimler ein freies Baufeld hat), träumten von einem großen Park an diesem Ort und einem Platz des Friedens, umgrenzt von einem Haus des Antiimperialismus und einem Haus des Flüchtlings. Ein Platz „wo man einfach hingehen kann, wo einen keiner vertreibt“. Welch schöne Utopie.

Die Berlinale, dies kann als ausgemacht gelten, wird in den kommenden Jahren Stück für Stück in die Stadt zurückkehren. Großartige Kinos warten darauf – wieder – als Festivalheimat dienen zu können, anstatt nur Sidekick für „Berlinale goes Kiez“ zu spielen. Die Hackeschen Höfe (die haben noch echte 35mm-Projektoren und benutzen diese auch – looking at you, Retrospektive), die Cinema Paris, das Babylon Mitte, die Kant Kinos, das Odeon, der Filmpalast (heute Astor Filmlounge) oder auch das Kino in der Kulturbrauerei. Kinotechnisch steht es um das Festival keineswegs schlecht.

Aber.

Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth (B’90/Grüne) bemühte sich im Vorfeld der Festivalausgabe 2023 den hohen Stellenwert der Berlinale zu unterstreichen: Die Berlinale sei ein Publikumsfestival wie kein zweites, sie sei ein politisches Filmfestival wie nirgendwo sonst auf der Welt. „Berlin ist Champions League“, ließ sie sich gar in einer Berliner Boulevardzeitung zitieren. Fussball-Referenzen, auf dieses Niveau ist die Debatte um das Festival also gesunken. Wobei, Dieter Kosslick hatte die Latte so tief gelegt, da kann nichts mehr sinken.

Ruinierter Ruf

Roths Aussagen sind, freundlich formuliert, ein reichlich abgenutztes Branding. Ehrlicherweise, es sind Bullshit-Phrasen. Bitter und deprimierend für eine Kulturveranstaltung des Bundes mit einer über 10 Millionen Euro starken Finanzierung aus dem Etat der Kulturstaatsministerin.

Ob Carlo Chatrian nach 2024 den Job des erst mit ihm neu geschaffenen künstlerischen Direktors fortsetzen will und wird, steht in den Sternen. Es wäre schön, wenn er noch ein paar Jahre mehr Gelegenheit hätte, an Programm und filmkünstlerischem Profil des Festivals zu schrauben. Die ersten Ansätze waren vielversprechend, wenn auch erst zaghaft. Geduld ist gefragt, der von Kosslick ruinierte Ruf der Berlinale lässt sich nicht über Nacht wiederherstellen. Und schon gar nicht mitten in einer Pandemie.

Mariëtte Rissenbeek, Geschäftsführerin des Festivals und erste Frau an der Spitze der Berlinale, muss nicht unbedingt weitermachen, sie hat das Rentenalter erreicht und kann sich hoch anrechnen lassen, dass sie das Festival selbst mitten in der Pandemie irgendwie am Leben erhielt, während unzählige Filmfestivals weltweit komplett ausfielen. Gleichwohl: Schaut man sich die Sponsorenliste des Festivals an, fällt auch wie dünn es dort inzwischen zugeht. Die Berlinale kann auf Sponsoren ausdrücklich nicht verzichten, deren Beiträge sind zu wichtig für den Etat einer Veranstaltung dieser Größe. Und sie verschaffen mehr Beinfreiheit im Umgang mit dem schrecklich langweiligen filmindustriell-filmpolitischen Komplex in Deutschland, dessen Kind übrigens auch Rissenbeek ist.

Mehr Abstand zu diesem filmkünstlerisch weitgehend toxischem Gebilde aus Deutscher Film und deutscher Filmförderung kann für die Berlinale nur von Gewinn sein. Ein Gebilde, welches selbst beim nicht gerade für seine Liebe zu vielschichtigen und anspruchsvollen Filmen bekanntem deutschen Kinopublikum keine Aufmerksamkeit mehr findet. Und wie auch immer die von Claudia Roth angekündigte Novelle der deutschen Filmförderung aussehen wird, von der einstigen Ton-Steine-Scherben-Managerin ist keine Revolution zu erwarten. Höchstens nur mehr von dem was Filmkunst aus Deutschland kaputt macht – in neuen Schleuchen. Die Berlinale ist gut beraten, diesen Mist kaputt zu machen, oder wenigstens zu ignorieren, und den Blick in die Welt zu richten. Dort warten die spannenderen Geschichten und Kinobilder. Happy Berlinale, everybody.

___