Lesbos: 35°C im Schatten, die Hitze staut sich zwischen den Olivenhängen. Beißender Geruch von Fäkalien und Müll. Auf den ersten Blick ist hier alles nur grau: die staubige Asphaltstraße, die Mauern, die hohen Stacheldrahtzäune. An der Betonwand, unter dem verblassten Zone 30 Kilometer-Schild steht in blauer Schrift in krickligen Druckbuchstaben der Satz „They killed our dreams“ – wir stehen hier direkt vor den Eingangstoren von Moria, Europas größtem Flüchtlingscamp.

Auf dem Weg an den Ort, der auch als „Hölle auf Erden“ bezeichnet wird, erzählt uns der Taxifahrer Aris, die Geschichte seiner Insel seit 2015. Die Flut an Booten, an Flüchtlingsbooten, die seine Insel ansteuern, reißt seit 2015 nicht ab. „Jetzt sind es immer weniger, die ankommen, aber dafür bleiben sie länger hier“. Was er über die Menschen denke, die in seinem Land Zuflucht finden: „Meine Frau hat früher in Moria gearbeitet, aber ihr müsst verstehen, es auch nicht leicht für uns. Es kommen immer weniger Touristen auf unsere Insel und so leiden am Ende beide Seiten – die Geflüchteten und wir Griechen“.

Die Stimmung der Einheimischen ist gespalten, während viele mit anpacken oder die Geflüchteten zumindest tolerieren, gibt es auch die, die einen tiefen Hass verspüren. Rechtsextreme Aufmärsche in Mytilene, aber auch vor der Toren Morias sind keine Seltenheit. Die Migrant*innen werden beschimpft, angespuckt und bedroht. Mehr noch: zudem sind sie tagtäglich auch Polizeigewalt und Willkür ausgesetzt.

Rechtsextreme Aufmärsche vor der Toren Morias sind keine Seltenheit

Hinter den grauen Mauern von Moria leben mehr als 16.000 Menschen, an einem Ort, der für 3.000 Menschen ausgelegt war. Doch Europa handelt nach dem Prinzip „Aus den Augen aus dem Sinn“. Unser Taxifahrer Aris hat recht: es kommen zwar immer weniger Menschen an. Das liegt vor allem daran, dass die griechische Küstenwache Boote sabotiert und illegale Push-Backs durchführt, auch unter den Augen der FRONTEX. Gleichzeitig bleiben die Neuankömmlinge immer länger, nicht weil sie wollen, sondern weil sie gezwungen sind, zu bleiben, für Monate und sogar Jahre.

Die Taxifahrt aus der griechischen Hafenstadt Mytilene nach Moria fühlt sich an wie eine Zeitreise. Während Touristen am Strand an Cocktails nippen, haben die Menschen in Moria an nur wenigen Stunden täglich fließendes Wasser. Die Öfen und Hütten sind aus Lehm und Zweigen errichtet. Der „Jungle“ – wie er unter den Flüchtlingen genannt wird – liegt an einem Hang. Hier reiht sich Hütte an Zelt. Schier endlos wirken die einfachen Behausungen. Wie viele Menschen wirklich hier leben ist unklar, aber fest steht, jede*r Einzelne*r hier leidet unter dem Wegschauen Europas.

Wir treffen Yousef. Seine Familie lädt uns zum Tee ein und wir setzten uns auf Decken im Staub. Die Familie lebt in einem der vielen Zelte im Olivenhain, gemeinsam mit ihren Nachbar*innen bauen sie Tomaten an, doch es ist trocken und Wasser sehr knapp. Seine kleine Schwester bringt ein Tablett mit drei Tassen und setzt sich verschüchtert zu uns. Ibrahim ist erst vier Jahre alt „Hello my friend“ sagt er und krabbelt auf meinen Schoß. Yousef erzählt uns, dass er und seine Familie seit sechs Monaten im Camp sind. Er ist der einzige in der Familie, der Englisch spricht und so liegt die Verantwortung für den Rest seiner Familie auf den Schultern des 16-jährigen Afghanen.

Ohne Schule keine Sprachkenntnisse, ohne die keine Arbeit

Er erzählt von der Gewalt im Camp. Erst vor wenigen Tagen starb bei einer Messerstecherei ein Geflüchteter. Nachts gibt es keine medizinische Versorgung und der Krankenwagen braucht sehr lange, wenn er überhaupt kommt. Als wir nach seiner Mutter fragen, erklärt er uns, dass sie unterwegs ist, um Essen zu organisieren. Die Menschen müssen über Stunden hinweg in einer Schlange anstehen, nur um ein wenig Brot und Wasser zu bekommen.

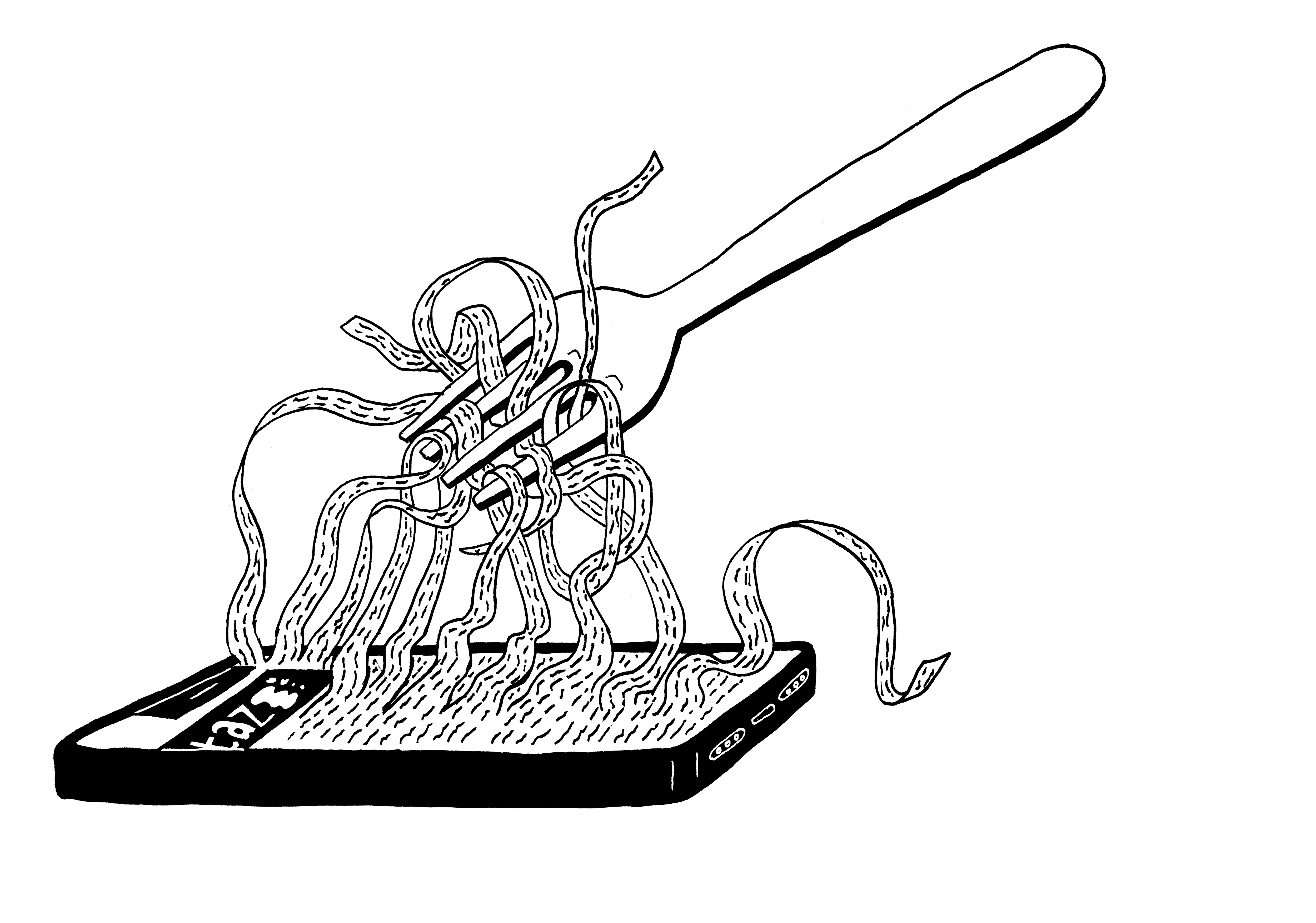

Dann verschwindet Youssef kurz im Zelt und kehrt anschließend mit einer schwarzen Mappe zurück. Stolz zeigt er uns die Zeugnisse und Zertifikate seines Vaters. In seinem Heimatland hat der als medizinischer Techniker in einem Labor der WHO gearbeitet. Aber jetzt sei es fast unmöglich in Griechenland einen Job zu finden. Die Schulen seien geschlossen – Corona-Lockdown – und: ohne Schule keine Sprachkenntnisse, ohne die keine Arbeit.

Yousefs Familie hatte großes Glück, denn sie haben vor zwei Tagen ihre Papiere bekommen. Viele andere fallen durch die Raster der europäischen Asyllotterie und werden abgeschoben oder in die Illegalität gedrängt. Und trotzdem liegt vor der Familie noch ein steiniger Weg, denn vorerst können sie die Insel nicht verlassen. Die bürokratischen Hürden sind hoch, aber Yousef ist Optimist und glaubt fest daran, dass seine Familie einen sicheren Zufluchtsort finden wird. Wir verabschieden uns und gehen weiter.

Normalerweise dürfen die Menschen das Camp verlassen, um Medikamente zu kaufen oder Essen zu besorgen. Doch die Regierung hat die Ausgangssperre zum fünften Mal verlängert, sodass die Geflüchteten im Camp ausharren müssen. Die Menschen sind frustriert und erschöpft, immer wieder kommt es zu Protesten, doch in Brüssel diskutiert man Konjunkturpakte und die deutsche Ratspräsidentschaft. Das Leid der Geflüchteten passt nicht ins Bild und so harren die Menschen weiterhin auf der griechischen Insel aus. Perspektivlos.

Von Romy Bornscheuer, Europeans For Humanity

[…] Während das Leben der Einheimischen auf Lesbos in normalen Bahnen läuft, Restaurants und Läden offen haben, müssen Flüchtlinge einen weiteren Monat in Europas größtem Flüchtlingscamp Moria ausharren. Und das obwohl es keinen einzigen bestätigten Fall des Coronavirus im Camp gibt, ganz im Gegensatz zum Rest der Insel. Was bedeutet der Lockdown für die Menschen hinter den Toren des Camps? […]