Die Gassen und Brücken füllen sich wieder. Mit Menschen von außerhalb. So nähert sich das Virus. Erneut.

Doch in Venedig wird gelebt, bis das Leben zu Ende ist. Zu oft schon bedeutete hier Untergang Wiedergeburt.

Doch in Venedig wird gelebt, bis das Leben zu Ende ist. Zu oft schon bedeutete hier Untergang Wiedergeburt.

Was für ein Kontrast: Im Schwabenland, zu dem mental auch mein westösterreichisches Geburtsbundesland Vorarlberg und die Deutschschweiz gehören, ist das Leben zu Ende, bevor es begonnen hat. Dafür dauert es dort länger, also das, was in diesen Gegenden so viele fürs Leben halten. In Wirklichkeit ist es zu oft ein Dahinsiechen in Sparsamkeit, vielfach wortkarg und arm in Taten.

Großzügigkeit gilt als Verschwendung, gar als Protzerei. „Ghörig“ muss man sein, ordentlich angepasst an das vermeintlich „Normale“, das aber bestenfalls das Übliche ist. „Anständig“ halt. Doch einladen lässt man sich, klar, da bezahlt ja der andere. Dass es viel teurer ist, wenn man selbst nichts gibt, auch nichts von sich hergibt, diese Rechnung machen so viele nicht auf. Historisch ist all dies bestens begründbar, der Überlebenskampf ohne rege Reben und Handelsströme, unwirtlicher Regen, Schnee ohne Verwertungsgewinn. Doch nunmehr wirkt dieser finanzielle und emotionale Geiz auch erstickend für viele Menschen, die südlich des Alpenhautkamms ihr Auslangen finden (müssen). Eine vielfache Wahrnehmung: Die da oben verhungern gefühllos in ihrem Reichtum, und wir da unten unterhalb von Südtirol werden erdrosselt von den Wirtschaftsmotoren und der Weltmeisterlogistik der Germanen-Nachfolger.

Warum haben die Römer nicht auch die Lebenskultur des Südens bis an ihren Limes bei Heidenheim nördlich von Ulm gebracht? Das wäre ein Aufstieg gewesen, nicht nur aus der 2. Liga des nunmehr entvölkerten, aber weiterhin profitablen Kickergewerbes.

Vielleicht ist es ein Segen. Die Südländer wären ansonsten schon längst untergegangen. Ohne deutsch-alemannisches Wesen. (Dazu eine Doppelklammer: ((Das ist ironisch gemeint)) Und ein Rufzeichen dazu!)

Im Ernst: Ohne diese Präzision, diese Verlässlichkeit, dieses unablässige Streben nach Perfektion, das nie Erfüllung finden kann und doch im Ergebnis so erfolgreich ist, wäre die Europäische Union noch viel fragiler als sie ohnehin ist. Das zu Recht bewunderte Funktionieren der deutschen Staatsmaschinerie und der unstoppbaren Wirtschaftslokomotive sorgt dafür, dass „Der englische Patient“ nur Filmstoff bleibt und nicht zur Wirklichkeit der europaweiten Gegenwart wird.

Eine Phantasie: Wie stünde es um die Pandemie-Lage, wenn die deutsche Regierung (und einige in Nachbarländern) so reagiert hätten wie der Ignorant in Londons Downing Street? Wenn die Nachgeborenen der Teutonen die Strände so stupide bevölkerten wie die Nachfahren der normannischen Eroberer die Küsten ihrer Insel, auf der „Europa“ für etwas Fremdes gehalten wird? Es wäre ein kontinentaler Brexit-Horror, ein desaströses Davonlaufen vor Verantwortung und der Realität der gegenwärtigen Globalisierung.

Doch trotz ihrer so beeindruckenden Leistungen (oder deswegen?) beharren in Deutschland und in angrenzenden Regionen so viele Bewohner auf ihrer Unzufriedenheit. Wie zur Reha geht es ab und zu wochenweise nach Italien, eine Selbsteinlieferung zur Befriedigung unterdrückter Sehnsüchte nach Lockerheit, Lebensfreude, auch Liebe, jedenfalls in Form von sozialer Anerkennung.

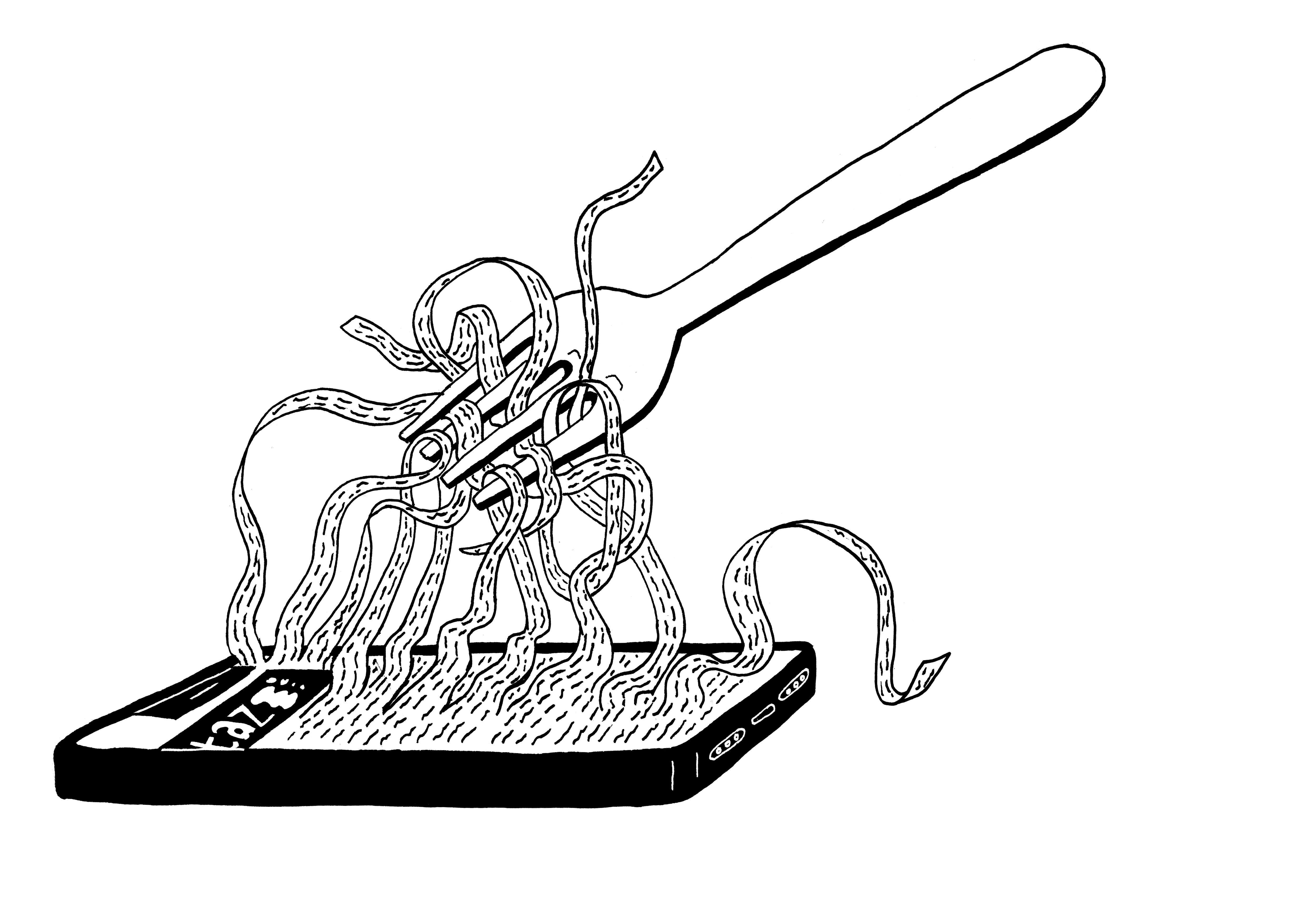

„Die schönste Zeit des Jahres“ wird das dann genannt: Urlaub. Von sich selbst ist das schwierig, doch ein Versuch ist es immer wieder wert. Das Touristendasein bleibt aber immer unerfüllt. Ein Anfixen in der Wiederholungsschleife. Die Gast-Geber verabreichen die Droge. Auch deshalb ist das Geschäft mit dem fremden Besucher klassischerweise so profitabel.

Und was wäre Urlaub ohne Maloche? Reisen ohne Arbeit? Auch Pensionisten haben ja etwas geleistet, können sich über vergangene Tätigkeiten definieren. Ich arbeite, also bin ich. Der Johannes Calvin in uns, streng, unbarmherzig, aber leistungsstark.

In den 1950ern zockelten die Post-Kriegs-Busse mit den Wirtschaftswunderproduzenten bis zur Fähre nach Capri, später schaukelten sich die Aggressionen der Autofahrer in den Wohlstandsstaus auf, bis Corona zumindest bis Verona (ein peinliches, banales Wortspiel, ich weiß, doch die „Strada del Sole“ des Ost-Austrobarden Rainhard Fendrich wäre noch peinlicher und außerdem falsch. Diese Autobahn verläuft von Mailand nach Rom, und welcher Ostösterreicher verirrt sich schon dorthin?).

Doch kaum vor Ort, kurz nach der Ankunft in der schönsten Zeit, beginnt die Mäkelei: Wie können die nur, warum funktioniert das alles nicht, wie kann man nur so ineffizient sein? Und überall wird man über den Tisch gezogen. Ich kenne diese Einstellung bis zur Genüge. Gerade bei mir selbst.

Nach zwei Wochen in Venedig bitte ich jedoch den Hotelmanager Jacopo, mich zu zwicken. Er hat mir im „Savoia & Jolanda“ eine Wunderkammer mit Weitblick geöffnet. Er soll mich zwicken, um aus diesem Traum aufzuwachen, der mir derzeit ermöglicht wird. Der ewige vorarlbergisch-germanische Besserwisser in mir ist entschlafen. Ich kann genießen. Einfach so. Zumindest zeitweise.

Gestern Abend schlenderte ich wieder durch diese noch entrückte Lagunenstadt. Entrückt? Na ja. Ich war im und beim „Vino Vero“, das auf Männer in meinem Alter und mit meiner Einstellung gleichermaßen anziehend und abstoßend wirkt. So viele junge, lebendige Menschen einerseits. Schnösel und Schnöselinnen andererseits. Erben, Spekulantenboys, Schöne, oder einfach Lebenslustige? Was arbeiten die? Letztlich irgendwie verdächtig. Sicher keine Nordländer wie ich.

Frederico an der Bar ist ein Profi. Und auch noch herzlich. Er weiß um seine Wirkung.

Frederico an der Bar ist ein Profi. Und auch noch herzlich. Er weiß um seine Wirkung. Ein „Vino Vero“ gibt es nun auch in Lissabon. Welche Stadt ist der bessere Ort zum Leben? „Keine Frage“, meint Frederico, der im Piemont aufwuchs und nun Erfahrungen sammelt, als Sommelier, als Herumziehender, als Zukunftsmensch. „Venedig! Es ist der Klang der Stadt. Keine Autos und Du hörst am frühesten Morgen schon die Vögel.“ Um ein Uhr treffe ich auf die Eigentümer der Bar. Zuvor standen sie in ihrer Crowd am Kanal . Mara und Matteo haben die Weinbar mit den bislang besten Cicchetti in Venedig (sogar mit Schwarzbrot) vor sieben Jahren eröffnet. Abseits und doch zentral. Corona? Kein Thema. Immer voll. Das Virus trifft vor allem die, die den Geschmack nicht treffen. Mara führt daneben auch noch einen feinen Verlag. Jetzt schwierig. Reisebücher. Eines schenkt sie mir. Neufundland, animierende Architektur. Nix wie hin. Aber wann?

Ein „Vino Vero“ gibt es nun auch in Lissabon. Welche Stadt ist der bessere Ort zum Leben? „Keine Frage“, meint Frederico, der im Piemont aufwuchs und nun Erfahrungen sammelt, als Sommelier, als Herumziehender, als Zukunftsmensch. „Venedig! Es ist der Klang der Stadt. Keine Autos und Du hörst am frühesten Morgen schon die Vögel.“ Um ein Uhr treffe ich auf die Eigentümer der Bar. Zuvor standen sie in ihrer Crowd am Kanal . Mara und Matteo haben die Weinbar mit den bislang besten Cicchetti in Venedig (sogar mit Schwarzbrot) vor sieben Jahren eröffnet. Abseits und doch zentral. Corona? Kein Thema. Immer voll. Das Virus trifft vor allem die, die den Geschmack nicht treffen. Mara führt daneben auch noch einen feinen Verlag. Jetzt schwierig. Reisebücher. Eines schenkt sie mir. Neufundland, animierende Architektur. Nix wie hin. Aber wann?

Auf dem Weg zurück zum Hotel mit diesem suchtverstärkenden Blick beginnt es zu regnen. Auf dem Trampelpfad von der Rialto-Brücke zum Markusplatz hat Tristesse die Macht übernommen. Bis Corona mit Abzockerläden, jetzt mit Ausverkaufsschildern. Minus 20 Prozent, minus 50, minus 70 auf Ramsch. Doch der bleibt, was er ist, und endlich auch liegen. Geschäftsaufgaben auf Schritt und Tritt, ein gescheitertes Business-Modell. Solche Pleiten können beflügeln, solange die insolventen Inhaber nicht abdriften, zu Matteo Salvini oder gleich zum faschistischen Original. Bald werden wir es wissen. Die reichen Nordländer, also wir, können das noch verhindern. Nicht durch neuerlichen Massentouristenexport, sondern mit echten EU-Finanzhilfen, 170 Milliarden Euro allein für Italien. Mit Auflagen und Kontrollen, aber großteils ohne Rückzahlungsverpflichtung. Wer das nicht versteht, wird nach dem gesundheitsgefährlichen Corona-Virus politisch die Pest und auch eine ökonomische Cholera durchleiden müssen. Blede Gschicht. Nicht Pest oder Cholera. Beides.

Geschäftsaufgaben auf Schritt und Tritt, ein gescheitertes Business-Modell. Solche Pleiten können beflügeln, solange die insolventen Inhaber nicht abdriften, zu Matteo Salvini oder gleich zum faschistischen Original. Bald werden wir es wissen. Die reichen Nordländer, also wir, können das noch verhindern. Nicht durch neuerlichen Massentouristenexport, sondern mit echten EU-Finanzhilfen, 170 Milliarden Euro allein für Italien. Mit Auflagen und Kontrollen, aber großteils ohne Rückzahlungsverpflichtung. Wer das nicht versteht, wird nach dem gesundheitsgefährlichen Corona-Virus politisch die Pest und auch eine ökonomische Cholera durchleiden müssen. Blede Gschicht. Nicht Pest oder Cholera. Beides.

Aus meinem Hausmeisterzimmer (bin ja nach wie vor ohne Dienstauftrag – siehe Blog 3), hole ich einen Schirm und will noch einen Absacker. Es ist zwei Uhr morgens. Vögel zwitschern noch keine, auch kein Schnarchen dringt bis auf den Platz vor der Chiesa di San Zaccaria. Besser diese Stille als das dumpfe Klopfen von kleinen Rädern in den Spalten zwischen den verrutschten Pflastersteinen am Vorabend. Da wurde wieder ein Corona-Sarg zum Kirchenportal geschoben.

Längst ist es finster. Ums Eck scheppert aber ein Rollladen. Nix wie hin. Jetzt.

Er gehört zur Bar „Bacaro Risorto“.

Zum Frühstück um elf bin ich da Stammgast. Na ja, seit zwei Wochen halt. Doch hinter der Theke erkennt mich Tomaso, der irgendwie den Laden schupft und dann doch wieder nicht. Undurchschaubare Gschicht. Er lässt sich erweichen, der Rollladen geht noch einmal hoch.

Tomaso trägt den lässigsten Mundschutz von Venedig. Bisweilen auch über die Nase. Vor Tagen durfte ich ihn schon einmal fotografieren. Ihm gefiel das. „Stronzo“, sagt er nun, allerdings nicht wirklich böse. Eher sanft. Kann man so lieb „Arschloch“ sagen, dass es wie „liebes Arschloch“ klingt? „Stronzo, ich halte es nicht mehr aus. Jeden Tag sind hier nur Venezianer. Jeden Tag erzählen sie mir von 1000 Jahren Geschichte, es ist so schlimm wie in Rom.“ Tomaso stammt aus Bologna.

„Stronzo“, sagt er nun, allerdings nicht wirklich böse. Eher sanft. Kann man so lieb „Arschloch“ sagen, dass es wie „liebes Arschloch“ klingt? „Stronzo, ich halte es nicht mehr aus. Jeden Tag sind hier nur Venezianer. Jeden Tag erzählen sie mir von 1000 Jahren Geschichte, es ist so schlimm wie in Rom.“ Tomaso stammt aus Bologna.

„Ich rede so spät nur mit Dir, weil Du kein Venezianer bist.“ Keine 1000 Jahre Geschichte? Jedenfalls spreche ich nicht darüber. Das liegt nicht nur an meinem unzureichenden Italienisch. „Du kommst im letzten Augenblick. Noch einen Macchiato, wie immer?“

Nein, einen Negroni bitte. Na dann. Noch bevor er gemixt ist, füllt sich das Lokal. Alles Venezianer. Tomaso zieht die Augenbrauen so hoch, dass ihm der Mundschutz völlig entgleitet. Er lacht. Da kommt schon wieder jemand vorbei. „Darf ich bei Dir aufs Klo gehen?“ „Nein. verpiss Dich“, sagt Tomaso und umarmt den Fragenden. Beide lachen. Der Umarmte stellt sich vor: Francesco. Ich frage nach: „Frederico?“. „Nein, Francesco, wie der Papst.“ Als ich lache, findet er das gar nicht so lustig. „Es stimmt doch“, meint Francesco und erzählt mir seine Lebensgeschichte. Wie so viele hat Corona ihn arbeitslos gemacht. Wie so wenige hat er aber bereits wieder einen Job gefunden, drüben am Lido, im Beach Club. „Das ist nichts Unanständiges. Echt gutes Essen.“ Stylisch ist auch er. Mit geöffneten Knöpfen am Hosenladen. 1990er Jahre? Offenbar zeitlos.

Der Umarmte stellt sich vor: Francesco. Ich frage nach: „Frederico?“. „Nein, Francesco, wie der Papst.“ Als ich lache, findet er das gar nicht so lustig. „Es stimmt doch“, meint Francesco und erzählt mir seine Lebensgeschichte. Wie so viele hat Corona ihn arbeitslos gemacht. Wie so wenige hat er aber bereits wieder einen Job gefunden, drüben am Lido, im Beach Club. „Das ist nichts Unanständiges. Echt gutes Essen.“ Stylisch ist auch er. Mit geöffneten Knöpfen am Hosenladen. 1990er Jahre? Offenbar zeitlos.

„Tomaso ist für mich besser als ein echter Freund. Ich sehe ihn jeden Tag.“ „Fuck off“, antwortet Tomaso. Auf Englisch. „Wenn jemand hier etwas auf Englisch sagt, dann kommt es von Herzen.“ Jetzt lachen wir alle.

„Wir leben in einem Eck des Paradieses“, sagt Francesco. Das meint er so ernst wie den Verweis auf seine Namensgleichheit mit dem Papst. Ich denke, er hat recht. Die Frage bleibt: Wo gibt es sonst noch solche Ecken?

Vielleicht Lissabon? Aus Venedig muss ich nun abreisen.  Doch den Platz in diesem Paradies möchte ich so schnell nicht verlieren. Jacopo sichert mir ein Zimmer in seinem Hotel zu. Jederzeit, nur der Preis wird sich ändern. Doch die Aussicht, die Aussicht, die wird bleiben. Verspricht er.

Doch den Platz in diesem Paradies möchte ich so schnell nicht verlieren. Jacopo sichert mir ein Zimmer in seinem Hotel zu. Jederzeit, nur der Preis wird sich ändern. Doch die Aussicht, die Aussicht, die wird bleiben. Verspricht er.

So wird aus der Erinnerung an meine Hausmeistertage in der Wunderkammer eine Zukunftsperspektive: Ciao. Bis bald. Versprochen.

Ciao. Bis bald. Versprochen.