Wer sich mit rechten Neonationalen ins Bett legt, wacht mit einem Ibiza-Kater auf. Das wäre die Lektion, die europaweit verstanden werden sollte. Doch gilt das auch für Österreich?

Der gelernte Zahntechniker Heinz-Christian Strache ist in all seiner machistischen Skrupellosigkeit, seiner Geltungssucht und in seinem Größenwahn auch eine zutiefst tragische Figur. Ohne Vater aufgewachsen, suchte er stets Familienanschluss. Mit ihm rächt sich ein weiteres Mal, dass in Österreich die Rolle der Verantwortungsträger und ihrer unzähligen Mitläufer von 1933 bis 1945 so lange ungenügend aufgearbeitet worden ist. Strache konnte so soziale Anerkennung, die vielleicht wichtigste Währung, ungeniert im rechtsradikalen Milieu einsammeln. Sieben Jahre lang war er mit der Tochter des Gründers der österreichischen Nationaldemokratischen Partei, Norbert Burger, liiert. „HC“, wie ihn seine Anhänger nennen, schwärmte auch lange nach dem Beziehungsende von seinem „Vaterersatz“. Bei schlagenden Burschenschaftern fühlte sich der junge, sportbesessene Mann ohne Abitur heimisch. All das hinderte keineswegs seine politische Karriere in der Alpenrepublik, die sich in vielen gesellschaftlichen Kreisen ungebrochen als trotziges Bollwerk versteht – stets gegen die Türken, selbstredend gegen das Muslimische und zusehends gegen das Fremde überhaupt.

Österreich ist eine Nation wider Willen, von den Siegermächten nach dem Ersten Weltkrieg geformt und seit dem Untergang des Habsburgerreiches vaterlos. Der Anschluss an Deutschland 1938 spiegelt sich in der Biographie des nun so plötzlich gefallenen, anschlusssuchenden bisherigen FPÖ-Parteiführers.

H.-C. Strache und seine FPÖ verkörpern zugleich die österreichische Verlorenheit im Nachgang zur Hyperglobalisierung. Das Alpenland befindet sich zwar geographisch im Zentrum Europas, doch in so vielen Köpfen dominiert weiterhin das Wunschbild von der „Insel der Seligen“, einer „glücklichen Insel“, wie sie Papst Paul VI. einst bezeichnete. Neutral, wohlhabend und sozial.

Die weit verbreitete Skepsis gegenüber der Europäischen Union speist sich aus dem unseligen Zeitpunkt des EU-Beitritts. Als Österreich 1995 Mitglied der Europäischen Gemeinschaft wurde, entwickelte sich der Binnenmarkt gerade mit voller Kraft, Zollschranken fielen, nationale Platzhirsche wurden von internationalen Handelsketten verdrängt. Die umfassende EU-Erweiterung ab 2004 verschärfte das ökonomische und politische Klima, in dem H.-C. Strache und seine Getreuen immer neue Gipfel erklommen. Was die Volkswirtschaft insgesamt reicher machte, steigerte auch die Ungleichheit.

Verhaltensökonomen wie der gebürtige Österreicher Ernst Fehr von der Universität Zürich können eindrucksvoll belegen, dass Menschen vielfach das Leben in einer Gesellschaft ablehnen, in der sie auf einer zehnteiligen Skala ein Einkommen von sieben erreichen können, alle anderen aber acht. Stattdessen geben sie einer Welt den Vorzug, in der sie den Wert vier erreichen, die Nachbarn aber nur drei. Absolut gesehen weniger, aber relativ mehr – für solch eine Einstellung gilt Österreich, zumindest der Osten des Landes, als Paradebeispiel. „Wien ist die Welthauptstadt des Neides und der Niedertracht“, formuliert es der Allroundkünstler André Heller.

Eine Öxit-Bewegung, mithin ein österreichischer Brexit, erhielt nur deshalb nicht mehr Rückenwind, weil die damalige Regierung bei den neuen EU-Mitgliedsstaaten auf einer siebenjährigen Übergangsfrist für Arbeitsbewilligungen bestand – wie Rotgrün in Deutschland.Die Implosion weiter Teile der ehemals verstaatlichten Industriebetriebe war noch nicht verarbeitet, als auch die Kungelei und Preisabsprachen in der viel beschworenen österreichischen Sozialpartnerschaft an die Grenzen gültiger EU-Regulierungen stieß. Immer wieder kam von den Wettbewerbshütern aus Brüssel der sanktionsbewehrte Zwischenruf: so nicht.

Damit konnten sich Konservative und Sozialdemokraten, ÖVP und SPÖ, in der bis dahin geltenden österreichischen Realverfassung immer weniger auf besondere Geschenke für ihre jeweilige Klientel einigen. Folgerichtig schrumpfte ihre Wählerbasis, klassische Regierungswechsel sind ohne Berücksichtigung der FPÖ seit Jahrzehnten nicht mehr möglich. Die demokratiepolitisch erzwungene Zwangsehe von Rot und Schwarz verlief allerdings so harmonisch wie es bei einer Fusion des BVB Dortmund mit Schalke 04 oder zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli der Fall wäre.

Ausgerechnet die historisch deutschnational ausgerichteten Freiheitlichen boten den Konkurrenzverängstigten und realen Verlierern eine Heimat. Die noch immer auf Großdeutschland fixierten Burschenschafter wurden Rot-weiß-rot eingefärbt und in zentrale Machtpositionen gehievt, als H.-C. Strache zum Vizekanzler aufstieg.

Die unwiderlegten Vorwürfe seiner Nähe zu Rechtsradikalen prallten an ihm ab wie die Farbkugeln der Paintballspiele, an denen er in seiner Jugend teilgenommen hatte. „H.C. Strache ist für mich ein Nazi“, konnte ungestraft gesagt werden. Er klagte vieles, das nicht. Warum auch?

Noch immer ist die Lebenslüge Österreichs in so vielen Wählerhirnen tief verwurzelt, die Behauptung nämlich, die Alpenrepublik sei von Adolf Hitler zwangsweise annektiert worden, habe dann aber 1945 den Krieg verloren. Realitätsverweigerung bleibt so ein selbstverständlicher Wesenszug von Millionen Österreichern, und: Wir wern kan Richter brauchen.

Strache fehlt, was auch so vielen seiner Landsleute abgeht: ein grundsätzliches Verständnis von Demokratie und Rechtsstaat. Man hat es sich eben gerichtet, pflegt Beziehungen und nimmt die Institutionen mehr als Hülsen denn als solide Pfeiler wahr. Auch die Pressefreiheit wird in einem Land, in dem die jeweils regierenden Parteien massiv Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen und wenige Zeitungszaren den Markt beherrschen, nur bedingt geschätzt. Zu oft fehlt Journalisten die Unabhängigkeit und Zeit für umfassende Recherchen.

Mit diesem Selbstverständnis agierte H.-C. Strache zeit seines politischen Lebens. Er kopierte den von ihm lange bewunderten Verführer Jörg Haider – in Personalunion mit dem legendären Altkanzler Bruno Kreisky, der mit Vorliebe auf Mallorca urlaubte. Mit sicherem Machtinstinkt hatte der Sozialist 1970 sechs ehemalige Nationalsozialisten in die Regierung berufen und zeigte sich stets väterlich. Strache zog nicht nur durch die Diskotheken wie einst Haider, er gab auch den Kümmerer. Wer junge Wähler fragte, warum sie den „HC“ so gut finden, bekam nicht selten zur Antwort: „Als ich 16 Jahre alt wurde, hat der mir selbst geschrieben.“ In Österreich beginnt da bereits das Wahlalter. Bezüge zu Kreisky wiederum beleben ältere Wählerinnen und Wähler und lassen Strache selbst schwelgen. Schon vom SPIEGEL intern mit dem Ibiza-Video konfrontiert, postete er nur wenige Stunden vor dessen Veröffentlichung auf Facebook ein Bild von sich und einem Gemälde von Friedensreich Hundertwasser, daneben ein fast identes Motiv Kreiskys aus dessen Amtszimmer. Strache sah sich auf Augenhöhe: „Ein wundervolles Bild hängt als Leihgabe in meinem Büro im Bundeskanzleramt. Es ist das Schwesternbild (sic), welches bei Bundeskanzler Bruno Kreisky im Büro hing.“

Und das soll jetzt alles vorbei sein? Diese so attraktive Melange aus Haider und Kreisky, aus bequemer Verleugnung und hoffähig gewordenem Ressentiment?

Zielsicher eröffnete H.-C. Strache seine Rücktrittsrede mit dem Satz: “Das Gerücht lag schon länger in der Luft, dass über das Ausland wahlbeeinflussendes Dirty campaigning oder geheimdienstlich gesteuerte Aktionen zu befürchten sind.“

Damit traf er viele Österreicher ins Herz. Ausland und geheime Mächte, jawohl. Und immer Opfer.

Gerade „die Deitschn“ reizen besonders, erst recht, wenn Medien mit imageschädigenden Enthüllungen die vermeintliche Alpenidylle ins internationale Rampenlicht rücken. Im sogenannten Fremdenverkehr werden die Urlauber zwar umhegt, doch gleichzeitig hinterrücks gemeuchelt. Die Abhängigkeit des eigenen Wohlstands vom ausländischen Gast schmerzt.

Deutschland zählt nicht nur zehn Mal mehr Einwohner und glänzt als Exportweltmeister. Neben der schieren Größe und dem volkswirtschaftlichen Reichtum, der den österreichischen Nachbarn insbesondere beim Ankauf von Zweitwohnungen und Ferienvillen in die Augen sticht, ist es die zumeist präzisere Ausdrucksweise, die reflexartig das Bild des übermächtigen und arroganten Deutschen heraufbeschwört. Das deutsche Wirtschaftswunder fand in Österreich seine Werkbank, wer auf Basis eigener Leistung den großen Aufstieg schaffen wollte, wanderte aus. Jahrzehntelang blieb die Alpenrepublik in den meisten Bereichen dem Mittelmaß verhaftet.

Bei Aufnahmeprüfungen für die Universitäten dominierten deutsche Bewerber in geradezu erdrückender Weise. Nur mit enormer gesetzgeberischer Kreativität konnte der „teutonische Ansturm“ EU-konform eingedämmt werden. Das schürte jedoch die Ablehnung weiter und fütterte den allgegenwärtigen, doch nur so selten eingestandenen Minderwertigkeitskomplex. Verdrängung statt realistischer Einschätzung, beschönigen statt reformieren, auch dies pflastert den österreichischen Weg durch die Zeiten. Sigmund Freud entwickelte seine Psychoanalyse nicht ohne Grund in der Wiener Berggasse auf dem so reichhaltigen Nährboden der österreichischen Seele.

„Jetzt erst recht“ lautet nun der FPÖ-Kampfruf, der auch schon den ehemaligen UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim 1986 in dessen Bundespräsidentenwahlkampf als ÖVP-Kandidat gegen Angriffe aus dem Ausland immunisierte. Dieser Abwehrreflex könnte erneut greifen. Die ersten Umfragen nach dem Strache-Gau verorten die FPÖ immer noch bei 18 Prozent Wählerzustimmung, lediglich fünf Prozent haben der Rechtsaußenpartei bislang den Rücken gekehrt. Auf Facebook verlor Strache zwar binnen Stunden 112.000 Likes, doch dann registrierte er wieder Zuwachs. Am Donnerstag hielten ihm schon wieder 799.456 Nutzer die Treue.

Verschwörungstheorien spielen dabei eine zentrale Rolle, sie sind in Österreich verblüffend gesellschaftsfähig, ebenfalls eine Folge von Geschichtsvergessenheit und mangelnder Genauigkeit. Die Wählermehrheit kann Strache nicht blenden, viele sehen sich nur in ihren Einschätzungen bestätigt. 71 Prozent waren über die Videos nicht einmal überrascht. Doch viel zu viele wollen es eben nicht so genau wissen.

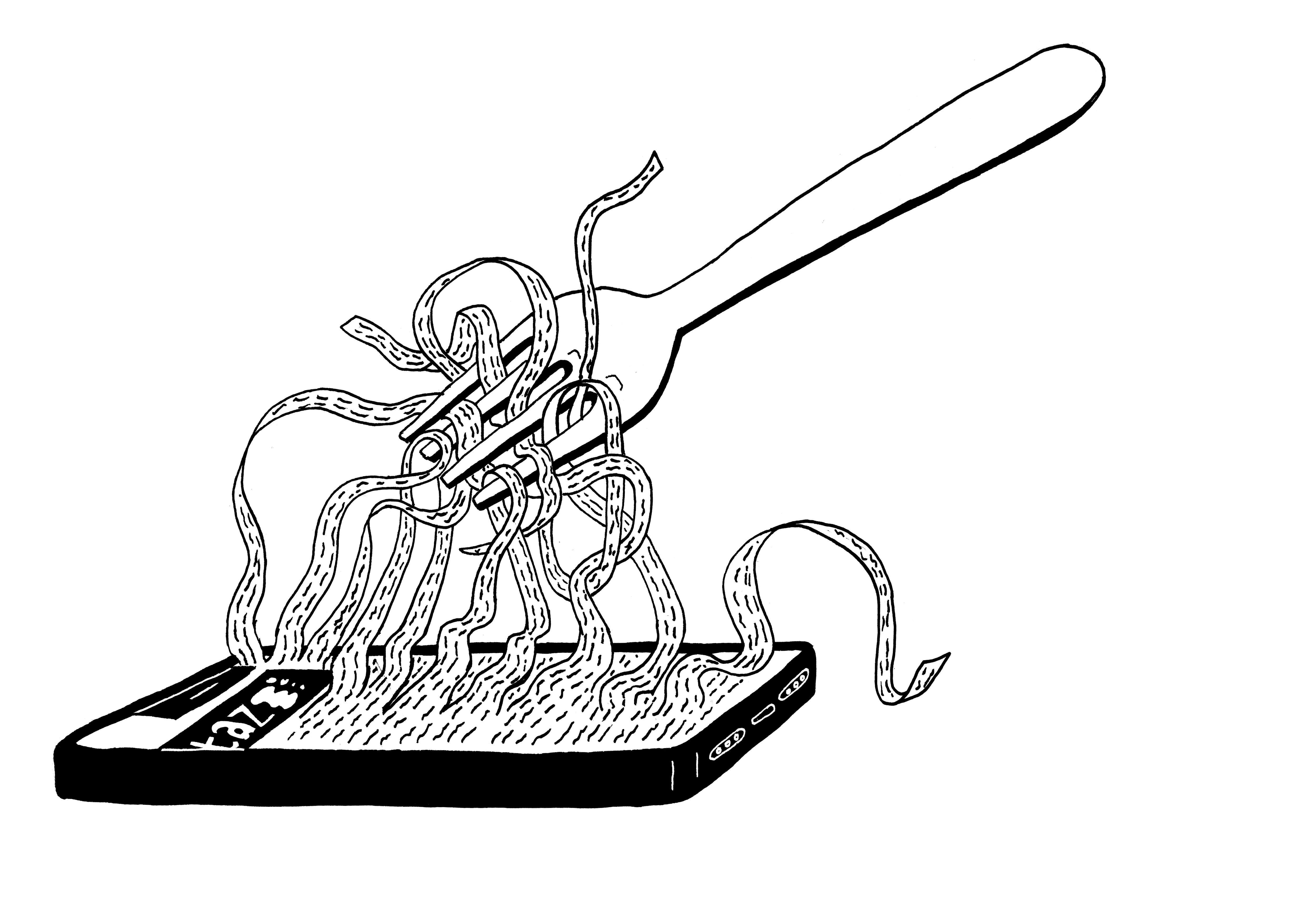

Der bisherige FPÖ-Chef wäre womöglich noch im Amt, hätte er nicht einen Kardinalfehler begangen: Er spekulierte in seinem Ibiza-Wahn sogar über die Machtergreifung in der „Kronenzeitung“, dem Massenblatt, das im vergangenen Jahrzehnt zwar ein Viertel seiner Leserreichweite einbüßte, aber noch immer bei 28 Prozent hält. Die „Krone“, das weiß in Österreich jedes Kind, ist sakrosankt. Beim Spagat zwischen der offenen Sympathie für neonationale Positionen und der verbalen Attacke auf seine Zeitung schlüpfte der Herausgeber in die so populäre Opferrolle und bezog binnen Stunden Partei: „FPÖ am Ende!“, titelte er. Das würde jedoch alle Erwartungen übertreffen.

Denn als gelernter Österreicher bin ich kein Optimist, der sich Sorgen macht, sondern ein Pessimist, der noch Hoffnung hat. Vor allem auf den Ibiza-Effekt außerhalb Österreichs. Die Wahlen werden in den kommenden Tagen Klarheit schaffen.