Etwa zehn Tage später kam der Bescheid: Nun muss Mariam nicht mehr warten, auf ihr eigenes Zimmer, in einer richtigen Wohnung, mit einem Klo und einer Küche nur für sie und ihre Mutter. Na, vielleicht ein bisschen noch, es gibt Papierkram zu erledigen. Aber was sind ein paar Wochen nach über acht Jahren im Flüchtlingslager.

Der Brief kam nicht vom Sozialamt, das Mutter und Tochter eine Wohnung hätte zubilligen können. Nein, gleich vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: ein Abschiebungsverbot für Algerien. Das bedeutet, dass die beiden automatisch eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten, für sie ist das der Lottogewinn: Arbeitserlaubnis, Wohnung und bei Bedarf soziale Leistungen vom Staat.

Ob diese Entwicklung etwas mit der sonntaz-Reportage zu tun hat? Es wäre vermessen, das als Tatsache zu sehen. Aber: Während der wochenlangen Recherche habe ich die verantwortlichen Mitarbeiter im mecklenburgischen Innenministerium mehrmals um Gespräche gebeten.

Zurück kamen nichtssagende E-Mails. Zwei Tage nach Erscheinen der Geschichte ruft der Ministeriumssprecher an – auf meinem Handy. Das sei aber wirklich traurig mit Mariam. Er sagt, da müsse was passieren, aber schnellstens, er werde sich kümmern.

Diese scheinheilige Haltung kann einen sehr wütend machen. Auch mich hat sie wütend gemacht. Die zuständigen Politiker und Beamte wissen meist von dem Missstand, ignorieren ihn, bis er ihnen schwarz auf weiß aus der Zeitung entgegenschreit – und dann tun sie überrascht?

Es mag naiv sein, sich darüber aufzuregen. Trotzdem. Der Druck der Öffentlichkeit wächst, und dennoch folgt nur ein kleiner kosmetischer Eingriff. Die beiden Betroffenen bekommen, was ihnen zusteht, die Zeitung vermeldet es. Ende gut?

Ältere und erfahrenere Kollegen winken ab, so läuft es doch immer, sagen sie. Ich als Berufsanfängerin frage mich: Was genau bewirken Journalisten eigentlich? Verändern sie ein Einzelschicksal? Ja, vielleicht. Manchmal. Aber was ist mit dem Rest? Wie viele andere Flüchtlingskinder in Deutschland leben so wie Mariam – attestiert krank, und dennoch jahrelang im Flüchtlingsheim untergebracht? Aus den Behörden heißt es bis heute, solche Zahlen würden nicht erfasst. Vielleicht stimmt das. Vielleicht nicht.

Was genau ist überhaupt meine Rolle, wenn ich nicht nur am Schreibtisch recherchiere, sondern mehrere Tage vor Ort bin, den Protagonisten sehr nahe komme? Wie wahre ich Distanz, trotz aller Empathie? Ein Journalist muss immer kritisch bleiben, allen Seiten gegenüber, er darf nicht alles glauben, was erzählt wird. Bei einem Mädchen wie Mariam fällt das schwer.

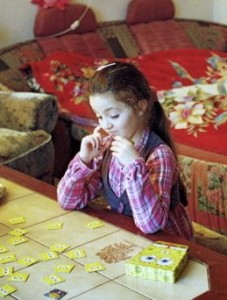

Wie jedes Kind wurde sie bei der Geburt in ein Leben geworfen, für das sie nichts kann. Aber wie jedes Kind ist sie direkt, sie sagt, wenn sie keinen Bock hat auf blöde Fragen. Sie sieht sich nicht als Opfer. Und wenn sie redet, ist sie knallehrlich. Natürlich wächst da mit jeder Stunde der Beschützerinstinkt, es ist ja auch eine Sauerei, wenn Gesetze nicht befolgt werden und Kinder darunter leiden.

Und heute? Wir telefonieren regelmäßig, aber immer seltener. Dass ich noch nicht, wie versprochen, wieder nach Parchim gefahren bin, nagt an mir. Aber es gibt neue Themen, neue Geschichten. Wie wird es in ein paar Jahren sein, wenn ich, wie andere Kollegen, einen ganzen Rattenschwanz an ehemaligen Protagonisten hinter mir herziehe?

Vor einigen Tagen hat Mariam ein Paket in ihre Grundschule bekommen. Eine taz-Leserin hatte Hello-Kitty-Sachen reingelegt, in Rosa natürlich. Was Mariam Blal mag: Rosa. Was sie sich wünscht: Alles in Hello Kitty. So stand es vor einigen Wochen in der sonntaz. Ja, Geschichten können ein Leben verändern, im Kleinen, und manchmal im Großen. Das System dahinter verändern sie nicht, genauso wenig das Leben aller anderen Flüchtlingskinder.

Emilia Smechowski ist taz-Volontärin

@Dieter Cohnen

Jetzt machen Sie wohl eine Nicknamejagd?

Sie machen sich ja lächerlich.

Ich bekennne mich aber auch gegen diesen Multikultiwahn der etablierten Parteien

Deutschland schafft sich sowieso ab.