Unter dieser Überschrift berichten Lehrlinge über ihre Ausbildung bei Siemens im Internet.

Die faz und die taz berichten heute:

Nach positiven Analystenkommentaren führten gestern die Papiere von Siemens mit weitem Abstand die DAX-Gewinnerliste an. Die Aktien des Münchener Technologiekonzerns kletterten um viereinhalb Prozent auf 84,65 Euro. Händlern zufolge empfahlen die Analysten der Investmentbank Merrill Lynch die Siemens-Anteilsscheine. (dpa)

Das windows online-magazin schreibt:

Wie wir bereits mehrfach berichteten, ermitteln derzeit Wettbewerbshüter in aller Welt gegen einige Hersteller von Panels für Flüssigkristall-Displays (LCD). Die Behörden vermuten Preisabsprachen und die Bildung eines internationalen Kartells, mit dem die Preise künstlich hoch gehalten werden sollen.

Das Maß der Augenempfindlichkeit Neulich ging ich in das Institut für Lichttechnik der TU, weil ich dort Näheres über die Entwicklung der elektrischen Beleuchtung von den Glühbirnen bis zur Leuchtdiode zu erfahren hoffte. Der dortige Oberingenieur bot mir eine Tasse Kaffee an – und begann… Als ich nach zwei Stunden wieder ins Freie trat, fühlte ich mich so frisch – wie nach einer kühlen abendlichen Dusche an einem langen heißen Tag. Es war ein optimistisch-technischer und strahlungsphysikalisch untermauerter Vortrag gewesen. Und das auch noch konkret von Osram ausgehend und dort entwicklungsgeschichtlich auch aufhörend: bei dem von Siemens und Osram gegründeten Tochterunternehmen in Regensburg, wo LEDs produziert und wo zum ersten Mal auch wieder seit Jahrzehnten in einem deutschen Werk der Elektroindustrie eine nennenswerte Zahl Patente angemeldet wird.

Der Vortrag des Oberingenieurs war durchaus als konservativ zu bezeichnen, was war also das Erfrischende daran?- Wenn man mal von der Person des Vortragenden absah, er war stellvertretender Leiter des Instituts für Lichttechnik und vor seiner Tür stand großes ein Siemens-Denkmal… Es war gerade die – auch noch für mich, dem Laien – besonders schlicht gehaltene Art, die aus einem soliden Grundvertrauen in den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt zu resultieren schien. Während mich die Glühbirne jahrelang nur unter dem Aspekt einer Verschwörung des Elektrokartells gegenüber dem Sozialismus (Narva) und der Lebensdauer von Lampen interessiert hatte.

Bis in die verzweigtesten Hinweise hatten wir uns dabei – in unserer Vereinigung unabhängiger Glühbirnenforscher – verstiegen, um zuletzt bei Parmenides und der Geopolitik der Erdölkonzerne sowie bei den Eurasiern zu landen. Jedenfalls, die Luft war immer dünner geworden – so wie bei der Evakuierung der Glühbirnen selbst.

Allerdings kam auch der Oberingenieur kurz auf das Elektrokartell zu sprechen: Es gibt ja bloß noch drei Konzerne – General Electric, Siemens und Philips, und dann noch die Japaner. Und sie haben nach 89 auch den Osten unter sich nahezu aufgeteilt. Aber in der Lichttechnik hat man es, anders als in der Strahlenphysik, zu der die Lichttechnik ja gehört, nur mit Strahlen im sichtbaren Bereich zu tun: alles wird grundsätzlich von der Augenempfindlichkeit aus bewertet (in Lumen).

Für diesen Bereich gibt es Formeln, Verteilungskurven des Lichtsprektrums und – im angewandten Bereich – enorme Anstrengungen, das außerhalb des Sichtbaren quasi nutzlos verpulverte Licht (seine ultravioletten und infraroten Anteile), im Glaskolben auf die Lichtquelle zu ihrer erneuten Speisung wiederspiegeln zu lassen oder sie mit Leuchtstoffen ins Sichtbare – d.h. zu unserer Erhellung bzw. zur Erhellung der nächsten Umgebung – zu verschieben. Das aber ändert sich mit dem Übergang von den Elektroden (die sich immer abnützen) zu den Elektronen (die zwischen Halbleiterplatten Photonen freisetzen – weswegen die Leuchtdioden tendentiell ewig halten). Jetzt gibt es schon 3-4 Watt starke LEDs, die wegen der darin erzeugten Wärme aber wieder eine begrenzte Lebensdauer haben. Jedenfalls, es findet hier bei den Lichtquellen ein ähnlich technischer, wirtschaftlicher und epistemologischer Bruch statt wie seinerzeit bei der Ersetzung der Röhren durch Transistoren. Und natürlich lassen sich diese kleinen noch lichtschwachen Leuchtdioden zu „Clustern“ bündeln – zu beliebig großen und dementsprechend hellen Leuchtkörpern.

In Japan haben sie bereits die Glühbirnen in den Verkehrsampeln ersetzt. Solche gibt es probeweise auch von Siemens schon in einigen Städten. Zum Schluß fragte ich den Oberingenieur, ob die LEDs sich zu den Glühbirnen, die zu 93% Wärme erzeugen, ähnlich wie diese zu den Glühwürmchen verhalten, welche genau umgekehrt 93% der Energie in Licht umwandeln. Nein, wurde mir geantwortet, das sind ganz unterschiedliche Verfahren – bei den LEDs und den Glühbirnen besteht die Energie aus Elektrizität, beim Glühwürmchen aus einer Chemolumineszenz zwischen zwei chemischen Stoffen, organische Moleküle in diesem Fall, bei deren Vermischung eine Photonen-Emission auftritt. Es ist nicht einfach, diese beiden Stoffe – Luziferin und Luziferase genannt – industriell herzustellen. Ihr Licht ist deswegen gegenüber der elektrischen Beleuchtung nicht konkurrenzfähig.

Diese letzte Erklärung stellte unsere alte, kritisch-paranoide These vom lebenslangen Kampf – das Gute (Elektrisch Helle) gegen das Böse (Luziferisch-Dunkle) – quasi auf ein betriebswirtschaftlich-naturwissenschaftliches Fundament. Vielleicht war es das: Ich war gründlich mit harten Fakten niedergerungen, in meiner dialektischen Weltsicht jedoch letztlich bestätigt worden. Bei nachlassendem Augenlicht übrigens.

Lichtpoesie

„Der Glaszylinder, in dem die Flamme eingeschlossen war, präludierte den Glasmantel der Glühlampe; der Dochtmechanismus den Lichtschalter; die Flamme, die durch die erhöhte Sauerstoffzufuhr so sehr in ihrer Lichtintensität gesteigert war, den Glühfaden“, schreibt Wolfgang Schivelbusch über die Geburt des elektrischen Lichts aus den Gasbeleuchtungskörpern. Das geschah vor über 120 Jahren und ist vor allem zwei Männern, den Erfindern Göbel und Edison, zu verdanken.

„Hier ist etwas Vollkommenes!“ jubelte noch 1926 Artur Fürst in seinem Buch über die uterusförmige Glühlampe. Wladimir Ilitsch Lenin brachte sie zur gleichen Zeit sogar auf die Idee: „Elektrifizierung plus Sowjetmacht gleich Kommunismus“. 1940 resümierte Oskar Maria Graf: „Die Glühbirne hat das Leben des einzelnen Menschen mehr verändert als etwa…die Gründung des deutschen Reiches durch Bismarck“. Dabei wandelt die Glühlampe nur 5% der Energie in Licht um (der Rest ist unerwünschte Wärme). Beim Glühwürmchen ist es genau andersherum! Das hat den Lichttechnikern natürlich keine Ruhe gelassen.

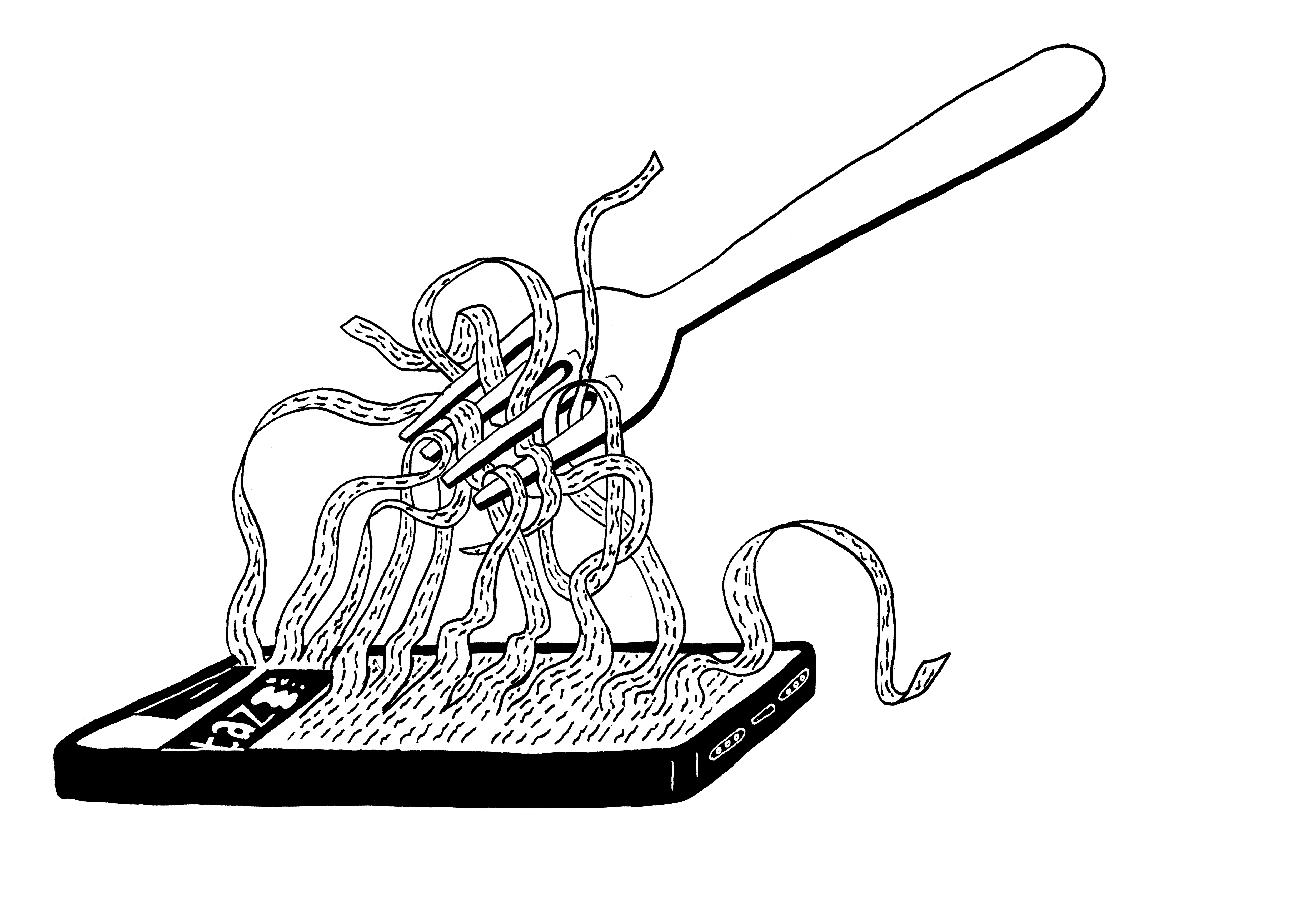

Mit den Halogen-Metalldampflampen beispielsweise ist es ihnen inzwischen gelungen, einen Wirkungsgrad bis zu 45% zu erzielen. Und mit der Weiterentwicklung der kleinen Leuchtdiode (LED) lassen sie nun die ganze Glühlampentechnologie auf eine ähnliche Weise hinter sich wie seinerzeit bei der Ersetzung der Radioröhre durch den Transistor. Bei diesem Übergang von den Elektroden (die sich immer abnützen) zu den Elektronen (die zwischen Halbleiterschichten Photonen freisetzen) ist gleichzeitig das Problem der Lebensdauer fast obsolet geworden.“Tut uns leid, Mister Edison!“ lautete bereits Ende der Achtzigerjahre der optimistische Werbespruch für die „Energiesparlampe“ – eine umgebogene Leuchtstoffröhre mit Glühlampenfassung, mit der die gute alte Glühbirne quasi auf den „Misthaufen der Geschichte“ befördert werden sollte.

Das war aber allzu voreilig, denn sie ist erst jetzt langsam rückläufig – und das auch nur in Westeuropa, wo in den privaten Haushalten die Stromkosten für Licht inzwischen nur etwa 8% ausmachen und also diesbezüglich kaum noch etwas eingespart werden kann. Im Osten wurde dagegen nach dem Zusammenbruch des Sozialismus die Glühlampe zu einem überaus begehrten Diebesobjekt – so bekommt man z.B. in einigen rumänischen Hotels zusammen mit dem Zimmerschlüssel auch eine Glühlampe ausgehändigt, die man anderntags wieder an der Rezeption abgeben muß. Und in Moskau rief Anfang der Neunzigerjahre der dortige Großbetrieb Elektrosawod seine Kunden dazu auf, ihre durchgebrannten Glühlampen ans Werk zurückzuschicken: aus Materialmangel wollte man einige Teile davon recyceln. Im großen Stil war so etwas bereits in den Dreißigerjahren in einem sibirischen Arbeitslager praktiziert worden.

Ebenfalls um Material zu schonen, aktuell jedoch wegen der vielen umständlich auszuwechselnden Beleuchtungskörper im Palast der Republik, „Erichs Lampenladen“ im Volksmund genannt, wurden ab 1981 vom Ostberliner Kombinat Narva Glühlampen hergestellt, die aufgrund einer veränderten Wendel-Geometrie 2500 Stunden statt der bis dahin weltweit üblichen 1000 Stunden hielten, allerdings auf Kosten der Lichtausbeute. Als die Narva-Mitarbeiter diese „Langlebensdauerglühlampen“ auf der Hannover-Messe präsentierten, meinten ihre Osram-Kollegen: „Ihr wollt euch wohl alle arbeitslos machen.“ „Im Gegenteil!“ erwiderte der Leiter der Narva-Entwicklungsabteilung.

Wenig später ließ ein Westberliner Erfinder namens Binninger ebenfalls eine „Langlebensdauerglühlampe“ patentieren, die sogar 150.000 Stunden hielt. Sie war besonders geeignet für Einsätze, bei denen hohe Wechselkosten entstehen – in Ampelanlagen z.B., wo Siemens allein in Berlin jährlich mehrere Millionen DM für das Auswechseln kassierte – und vielleicht immer noch kassiert. Kürzlich wurden sogar schon Autoscheinwerfer auf Basis von so genannten Power-LEDs, die man dabei zu Clustern bündelt, von der Industrie vorgestellt. Deutschland ist gerade dabei, Japan, das bisher führend in der LED-Entwicklung war, den Rang abzulaufen, was sich in den vielen diesbezüglichen Patentanmeldungen niederschlägt.

Die Entwicklung der Lichttechnik bewegt sich stets zwischen den drei Polen „Ethik, Energie und Ästhetik“. Hierzu befragte ich den Oberingenieur Felix Serick von der TU Berlin – Fachgebiet Lichttechnik, und den Diplomingenieur Alfred Wacker vom Geschäftsbereich Hochdruckentladungslampen bei Osram in München, der übrigens nach wie vor „ein Faible für Glühlampen“ hat, weil sie „genial einfach“ konstruiert sind, ebenso ihr Betrieb und weil das Stromnetz für sie erfunden wurde.

In der Lichttechnik beschäftigt man sich nur mit den Strahlen im sichtbaren Bereich, d.h. alles wird laut Felix Serick „grundsätzlich von der Augenempfindlichkeit aus bewertet“.Am Pol Ästhetik geht es dabei u.a. um die „Farbqualität“, wobei die Glühlampe (mit einem Farbwiedergabeindex von 100) nach wie vor besser abschneidet als Entladungslampen, die immer „Löcher im Farbspektrum“ aufweisen, wie Alfred Wacker sagt. Ähnliches gilt auch für Leuchtstoffröhren: Wenn man z.B. die Glühlampe über dem Eßtisch durch eine Energiesparlampe ersetzt, sieht plötzlich der Brotaufstrich längst nicht mehr so appetitlich aus.

Vorbild für die Lichttechniker ist stets das „kontinuierliche Spektrum der Sonne“, die tagsüber mit 6000 Kelvin abstrahlt und abends auf 1800 absinkt. „Wir müßten uns vielleicht auch mit adaptiven Lichtquellen beschäftigen, die gegen Abend matt werden,“ gibt Herr Wacker deswegen zu bedenken. Bei der Glühlampe kann man das bereits mit einem Dimmer erreichen. Auf kompensatorische Weise tun das die Leuchtstoffröhrenkäufer, indem sie z.B. in Norwegen welche mit warmem Licht bevorzugen und in Sizilien solche mit kälterem Licht.

Am Pol „Energie“ schneiden dagegen die Entladungslampen besser als die Glühlampen ab, weil sie einen bis zu 8 mal höheren Wirkungsgrad haben. Letztere konnten jedoch bei ihren Halogen-Varianten aufholen, indem es gelang, durch Mehrfachbeschichtung des Glaskolbens die nutzlose Infrarotabstrahlung wieder zurück auf die Wendel zu spiegeln. Mit diesem „Wärme-Recycling“ wird die Lichtausbeute um 30% gesteigert.

Am Pol „Ethik“ haben wir es u.a. mit dem Widerspruch zwischen Betriebs- und Volkswirtschaft zu tun, der durch die Kartellisierung der Elektroindustrie in der Vergangenheit noch verschärft wurde. Erst am 13. September 1989 löste sich das internationale Elektrokartell IEA angeblich auf, wie mir die Liquidatoren 1991 brieflich aus Pully bei Lausanne mitteilten. Der Begriff des Kartells stammt aus dem Duellwesen – bei der Lampenproduktion drehte sich der Kampf vorwiegend um die „Lebensdauer“, um Dumpingpreise und um „producing and non-producing countries“ sowie um Patentprioritäten.

So haben z.B. die Ägypter das Edison-Patent nie anerkannt – mit der Begründung, daß sie schon 2000 Jahre vor Christus eine Art Glühlampe erfunden hätten, wie Edison selbst in seinem Buch „Meine 40jährige Prozessiererei“ schrieb. In Summa kann man vielleicht sagen, dass ein Fortschritt auf dem einen Pol immer auch einen Rückschritt auf einem anderen bedeutet. Oder umgekehrt: So hat z.B. die „Energiekrise“ in den Siebzigerjahren sofort die Entwicklung neuer Lichtquellen forciert. Die Elektrokonzerne, es gibt nur etwa ein halbes Dutzend weltweit, müssen dazwischen sozusagen einen ständigen Eiertanz vollführen.

Aus Berlin, der einstigen „Stadt des Lichts“, wird dabei demnächst die letzte Allgebrauchslampenfertigung ins Elsaß verlegt. Das Werk bleibt zwar erhalten – man wird sich hier aber zukünftig auf „anspruchsvollere Lampen“ (konkret auf Plasma-Lichtquellen – vor allem Hochdrucklampen) konzentrieren. Das Problem ist bei allen elektrischen Lichtquellen das gleiche – mit den Worten von Felix Serick: „Die natürliche Wiedergabe von Körperfarben, wie sie mit Hilfe des kontinuierlichen Sonnenspektrums erfolgt, erfordert eine annähernd gleichmäßige spektrale Ausfüllung des gesamten sichtbaren Wellenlängenbereichs von 380…780 Nannometern (nm). Die Augenempfindlichkeit erreicht ihr Maximum bei 555 nm (gelb-grün) und fällt annähernd symmetrisch um dieses Spektrum soweit ab, dass sie bereits bei 473 nm (blau) bzw. 652 nm (rot) die 10%-Grenze – bezogen auf den Maximalwert – unterschreitet. Eine gleichmäßige Füllung des gesamten sichtbaren Bereichs (verbunden mit exzellenter Farbwiedergabe) steht also (immer) im Gegensatz zu hohen Lampenwirkungsgraden“ – bisher jedenfalls noch.

Lichtquellenforschung

Parmenides stellte sich die wissenschaftlichen Begriffe als ein Geschenk der Göttin Dike vor – in Form von Lichtstrahlen. Noch lange danach begriff man das Wissen und später die „Aufklärung“ als Licht, das in die finsteren Schädel der Zeitgenossen geworfen wird. So daß es dann im Sozialismus nur noch ein kleiner Schritt war bis zur Leninschen Formel: „Kommunismus gleich Elektrifizierung des ganzen Landes plus Sowjets“. Wobei die Elektrifizierung auf dem Edison-System basierte, d.h. auf dem von Thomas Alfa Edison entwickelten Stromerzeugungs- und Leitungssystem, das bis zur Glühbirne geht, die von Heinrich Göbel erfunden wurde.

OES ist im Besitz der Anwaltskanzlei Attias & Levy in Gibraltar. Auf ihrer Internetseite bewerben die Anwälte offen ihren Service, kleine Offshore-Firmen zu gründen und diskret zu verwalten. „Man benutzt solche Briefkastenfirmen, um Zahlungsströme und die Herkunft von Geld zu verschleiern“, bestätigt ein international tätiger Anwalt für Steueroptimierung der taz. Mittelsmann zwischen OES und Siemens war ein Brite, Inhaber einer Kleinfirma namens Regency Ressources.

Damit weist der Fall OES deutliche Parallelen zu anderen Firmenkonstruktionen auf, die Siemens nach aktuellen Ermittlungen benutzt hat, um Geld auf schwarze Konten zu transferieren. Ein im aktuellen Spiegel zitierter vertraulicher Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG listet eine Reihe von selbstständigen Mittelsmännern und Minifirmen auf, die Siemens für „Beratungsleistungen“ bezahlt hat. So etwa die zypriotisch Firma IBF Business Services Ltd., die 29,4 Millionen Euro bekam. Betrieben wurde die Firma, wie auch OES, von einem honorigen örtlichen Dienstleister.

Noch ein Nachtrag zur „unsterblichen Glühbirne“ – von Dieter Binninger, aus dem Jahr 1993 – da gabe es nämlich noch einmal, ein letztes Mal, einen Versuch, sie ins Spiel zu bringen:

Wolfgang Bogen hilft Erfindern, es gibt anscheinend auch gute Rechte: Der einstige Zehlendorfer Vorzeigeunternehmer mit der „Diesel-Medaille“ besaß selber mehrere Weltpatente – zur Verbesserung von Tonabnahmen, dazu einige edle Firmen. Die Digitaltechnik machte aus ihm quasi über Nacht wieder einen lokalen Bastler. Er wurde dann vorübergehend Vorsitzender des Erfinderverbandes und später Abgeordneter bei den „Republikanern“.

Als der Weddinger Erfinder Dieter Binninger seine unsterbliche Glühbirne, die „Langlebensdauerglühlampe“, patentieren lassen wollte, was ihm aufgrund etlicher Osram-Einwände mißlang, half Erfinderberater Bogen mit Patentamtswissen und Formuliergeschick aus. Dafür gehörte ihm dann das Patent (DE 3001 755 C2) zur Hälfte mit.

Nachdem Binninger vor zwei Jahren mit dem Flugzeug abgestürzt war, geriet seine Glühbirnenerfindung langsam in Vergessenheit: Zwar testet die Bewag sie munter weiter (sie brennen dort ununterbrochen seit 1981), aber Binningers kleine Kreuzberger Lampenfabrik, mit dem einzigen Arbeiter, Herrn Weinstock aus Warschau, stand quasi still. Nun sucht Patenterbin Frau Binninger Käufer für die Maschinen (die Fabriketagenmiete wurde verdreifacht), auch das Restlager mit unsterblichen Binninger-Birnen will sie auflösen.

Um den Maschinenverkauf kümmert sich eventuell Narva-Priamos-Betriebsrat Diehle, der sowieso für den Narva-Maschinenverkauf zuständig ist. Daneben vielleicht auch die Ex-Merkur-Geschäftsführerin und trinkfeste Treuhand-Managerin Bruns. Die Birnen nimmt hoffentlich das Designerbüro Stiletto, das etliche teure Lampenobjekte, darunter auch ein düsentriebsches Helferlein, im Angebot hat und dafür die Birnen (eine kostet 4 Mark) schon seit längerem verwendet.

Das ist in etwa der Stand der Dinge. Erwähnt sei noch, daß Binningers chinesische Büropartnerin, Miß Zhu, mit der sich interessante Ost-West-Licht-Kooperationen angebahnt hatten, wegen Eifersüchteleien und Intrigen eines Kollegen in ihrem Pekinger Hauptquartier, im Außenhandelsministerium, nicht mehr nach Deutschland darf und dieser Kontakt deswegen jetzt auch langsam abstirbt.

Nun kommt aber plötzlich Wolfgang Bogen wieder an: Diesmal ist es sein Patent (was ihm keiner übelnimmt, im Gegenteil!). Die Idee, die er damit öffentlich verknüpft, ist auch nicht seine: Auf der Grundlage eines Monopolvertrags zwischen Senat und Siemens, der den Steuerzahler zig Millionen kostet, wechseln 140 orangene Siemens-Mitarbeiter tagaus, tagein die kurzlebigen Osram-Birnen in sämtlichen Ampelanlagen der Stadt aus (sie halten maximal 1200 Stunden). Mit – nunmehr Bogens – „Langlebensdauerglühlampen“, die 140.000 Stunden brennen, wäre das alles sehr viel billiger, freilich würden auch wieder ein paar Leute mehr arbeitslos. Da der Senat aber sparen und deswegen alle Industrie- Knebelverträge aus goldenen Westberlinzeiten überprüfen muß, kam Bogens Vorschlag zumindest in der Springer-Presse gut an. Sie fotografierten ihn sogar, mit seiner Birne in der linken und einem „Long Life Modul“ in der rechten Hand vor einer Ampel, exakt genauso, wie sie sieben Jahre zuvor Dieter Binninger immer vor seiner Kudamm-Mengenlehre-Uhr stehend abgebildet hatten.

Dazu diesmal aber noch ein sehr schönes Statement von Siemens-Direktor Peter Schwerg, das dem wackeren republikanischen Kämpfer gegen großdeutsche Elektrokonzerne zu denken geben müßte: „Wenn die Berliner Ampeltechnik weiter federführend sein soll, muß die Reinrassigkeit erhalten bleiben!“ – Ein son of a bitch am point of sale, dieser Schwerg.