Moby-Dick-Dekoration im Schaufenster des Buchladens „Büchertisch“ am preußischen „Generalszug“ – Gneisenaustraße 7a

Moby Dick zu Weihnachten

Stefan: „Moby Dick – ist das nicht „Amerikka“: der Leviathan oder Behemoth… Den ein fanatischer Verrückter wie Osama bin Laden zur Strecke bringen wollte?“ „Aber nein,“ antwortete seine kleine Schwester Anna und lachte: „So hieß doch der kleine dicke Junge aus der Adalbertstraße, mit dem bin ich im Kinderladen gewesen.“

Man sieht, die Moby-Dick-Rezeption ist noch weit davon entfernt, sich auf einen Nenner bringen zu lassen. In einer solchen Situation hilft es, sich wieder auf den Urtext – den Roman von Herman Melville- zu besinnen. Dort heißt der Verrückte „Kapitän Ahab“. Und so hieß dann auch eine kleine Caféhaus-Kette in Kalifornien, weil deren Besitzer meinte, wie Gregory Peck auszusehen. Sein zunächst expandierendes Unternehmen wurde aber von Käptn Ahabs Gegenspieler auf dem Walfängerschiff, dem vernünftigen Steuermann Starbuck, d.h. von der „Starbucks Coffee Company“, in den Konkurs getrieben.

Inzwischen beweisen weltweit Millionen zufriedene Starbucks-Kunden täglich, dass die Jagd auf den weißen Wal weiter geht – auf vernünftige Weise. Und dass Melville ein großartiger US-Autor ist. Der Berliner Büchertisch in der Gneisenaustrasse 7a hat derzeit sein Schaufenster mit allen deutschen Ausgaben des Romans Moby Dick seit 1927 und aus Ost- und Westdeutschland dekoriert. Zwischendrin hat man etwas verschämt einen opulenten Bildband von Walschützern aufgestellt.

„So lange wie es KZs für Wale gibt, wird es auch welche für Menschen geben,“ hatte der Pariser Anthropologe Claude Lévi-Strauss einst orakelt. Seitdem gibt es mehr Wal- und Delphinschützer auf der Welt als Wale und Delphine. Insbesondere die Schwertwale und die Delphine werden heute weniger gejagt und getötet als „artgerechten“ Intelligenz- und Kommunikations-Tests unterworfen. Im Endeffekt kam dabei bereits heraus, dass für sie – ebenso wie für die höheren Affen – eigentlich längst die Menschenrechte gelten müßten.

Auf der Internetseite der Universität Weimar findet sich der Eintrag: „Heute gilt die Geschichte der Jagd nach dem weißen Wal nicht nur als herausragender Beitrag zur Weltliteratur, sondern als Zeugnis einer geradezu seismographischen kulturellen Selbstbeobachtung des 19. Jhds., die auch an unsere Gegenwart noch entscheidende Fragen stellt.“ Genannt werden:

„Fragen der Geopolitik und Globalisierung, der Versicherung und Technik, der kulturellen Identität und ihrer transnationalen Auflösung, des Kolonialismus und Imperialismus, der Territorialisierung und Deterritorialisierung; Fragen nach den Gegensätzen von Staat und Wirtschaft, von Land und Meer, von Universalismus und Partikularismus, von Macht und Norm, von Geld und Moral.“

An der Uni Weimar traf sich seit 2006 jährlich eine zwölfköpfige Gruppe von Kulturwissenschaftlern – mit dem Ziel, „jedes der 135 Kapitel von ‚Moby Dick‘ samt der Paratexte zu kommentieren. Das Projekt eines ‚historisch-spekulativen‘ Gesamtkommentars fragt dabei nach den Gründen für die enorme Bedeutung von ‚Moby Dick‘ für die Selbstbeschreibungen unserer Kultur und nach den Ambiguitäten und der Zerrissenheit des Symbols in Form eines weißen Wals, den es in allen sieben Weltmeeren zu jagen gilt.“

Heraus kam dabei jetzt eine Ausgabe der Vierteljahreszeitschrift des Fischer-Verlags „Neue Rundschau“, in der das Weimarer Autorenkollektiv jede Menge neue Fakten um die Fiktion „Moby Dick“ anhäufte.

Zuvor hatten vier aus der Arbeitsgruppe in der „Bauhaus-Universität“ bereits den Aufsatz „Die Hyäne“ von Alfred Brehm literaturwissenschaftlich wiedergekäut. Schon Nietzsche hatte das Wiederkäuen empfohlen – und dabei konkret an Literatur gedacht: „um dergestalt das Lesen als Kunst zu üben, tut eins vor allem not, was heutzutage gerade am besten verlernt worden ist – und darum hat es noch Zeit bis zur »Lesbarkeit« meiner Schriften –, zu dem man beinahe Kuh und jedenfalls nicht »moderner Mensch« sein muß: das Wiederkäuen.“ Die im Kreuzberger Verlag Diaphanes erschienene Weimarer Textsammlung über Alfred Brehms Hyänen-Aufsatz, illustriert mit Photos von Afrikanern mit angeleinten Hyänen, hat den Titel: „Die Hyäne. Lesarten eines politischen Tiers“.

Während der gemeinnützige Buchladen „Büchertisch“ in seiner Berliner Edition inzwischen ein Buch mit Kochrezepten veröffentlichte, „Kreuzberg kocht“, in dem gleichzeitig die zu den Rezepten gehörenden (kochenden) Kollektive und politischen Initiativen des Bezirks vorgestellt werden. Ein weiteres „Kochbuch“ stammt aus dem Bauhaus – von einer Anonyma, die dort einst für die Kommunisten agitierte und ihre subversive Tätigkeit mit Küchenarbeit tarnte: „Die rote Köchin. Geschichte und Kochrezepte einer spartakistischen Zelle im Bauhaus Weimar“, erschienen im Ventil-Verlag. Erwähnt sei schließlich noch die Geschichte einer Partisanin, die ihre subversive Tätigkeit als Wander-Imkerin tarnte: „Jelka. Aus dem Leben einer Kärtner Partisanin“, im Verlag Drava.

———————————————————————————————————————

To old to die young: der Ostpunk

Das Wir-Gefühl im Pogoland

Der Anarchodichter Bert Papenfuß sprach in seiner und Mareile Felliens Kulturspelunke „Rumbalotte continua“ von „Saufen, Kotzen, Vögeln“ – als die drei Essentials der ostdeutschen Punkbewegung. Ein viertes wäre ihre fortdauernde künstlerische Existenz über die DDR hinaus:

in Form der Fanzines „Floppy Myriapoda“, „Drecksack“, „Gegner“ und „Konnektör“;

als Interviews in mehr als ein halbes Dutzend Büchern von Frank Willmann über die Punkfußballfans vor allem des Ostberliner Vereins „1. FC Union“;

als groß- und kleinflächige Malereien in regelmäßigen Ausstellungen der „Staatsgalerie“ von Henryk Gericke;

und als Bandformationen – wie „Herbst in Peking“ und „Tarwater“, die zusammen mit einigen Punkdichtern und unter der Regie der norwegischen Anarchistin Tone Avenstroup am 30.11. im AckerStadtPalast ein Aktionstheaterstück aufführen – mit dem Titel: „Nein“!

Die Verherrlichung der DDR-Punkmusik scheint ansonsten in das Ressort des „Fritz“-Wellenleiters Ronald Galenza zu fallen, der ebenfalls bereits ein halbes Dutzend Bücher darüber veröffentlichte. Beginnend mit einem Wälzer über die halbnomadische Punkgruppe „Feeling B“ und deren 2000 gestorbenen Gründer Aljoscha Rompe. Dieser war bereits 1987 zu einer Legende geworden – durch einen Film über die ostdeutsche Rockmusikzene: „Flüstern und Schreien“. Der Regisseur Dieter Schumann hatte darin die Frage „Rufen wir mit dem Film zur Revolution auf?“ mit „Ja!“ beantwortet. Sein Koregisseur Jochen Wisotzki schwärmt noch heute von der ruhelosen Renitenz des Punksängers Rompe, nach dessen Biografie der Punkdichter und IM aller anderen Punkdichter des Prenzlauer Bergs Sascha Anderson sich angeblich immer gesehnt hat.

Während des Kriegsrechts in Polen tourte „Feeling B“ mit einem ausgebauten Kleinbus durchs Land. Beim Mauerfall machten sie von sich reden, indem sie vor laufenden Westkameras den SED/PDS-Vorsitzenden Gregor Gysi bestürmten, die Mauer wieder dicht zu machen – sonst sei alles zu spät. Und Recht hatten sie! Auch mit der Band Feeling B war es danach aus: Die Musiker Flake und Paul Landers gründeten 1993 die Gruppe Rammstein mit, die weltweit Erfolg hatte. Aljoscha wurde über diese Verluste immer stiller – bis er schließlich eines Nachts in seinem Wohnwagen im Prenzlauer Berg erstickte. Die taz titelte: „Ein Kämpferherz hat aufgehört zu schlagen!“

Das hätte man zuvor auch von dem Punkdichter Mathias Baader Holst sagen können, der 1990 unter eine Straßenbahn geriet und starb. Regelmäßig erinnern uns nun schriftlich und mündlich die Dichter Peter Wawerzinek und Susann Immekeppel an ihn. Letztere hat das auch im soeben erschienenen Buch des Punk-Biographen Frank Willmann wieder getan. Es heißt „Leck mich am Leben. Punk im Osten.“ Davor hatte Willmann ein einfühlsames Porträt des Sängers von „Schleimkeim“ – Otze Ehrlich – veröffentlicht: „Satan, kannst du mir noch mal verzeihen.“ Bei Amazon heißt es dazu: „Schleimkeim waren eine der einflussreichsten Bands der ehemaligen DDR und dies weit über Punk-Kreise hinaus. Die Biographie ihres Sängers liest sich abenteuerlicher als jeder Roman. Sie spiegelt die ganze innere Zerrissenheit eines unangepassten Charakters in einem autoritären Staat wider.“ In eine ähnliche Kerbe haute 2006 der Dokumentarfilm „OstPunk! Too much Future“ von Michael Boehlke und Carsten Fiebeler; einer der Protagonisten des Films ist heute Türsteher des Berghain.

Zu all diesen kreativen DDR-Punks – tot oder lebendig – gehörte auch die Ostberliner Punk-Modeszene. Über sie gab es 2009 eine Ausstellung im Kunstgewerbemuseum „In Grenzen Frei“ und dazu einen anrührenden Dokumentarfilm: „Ein Traum in Erdbeerfolie“. Die darin gezeigten Kleider – aus Duschvorhängen, Abdeckplaste oder Windeln – erwarb das Deutsche Historische Museum.

Die im Kunstgewerbemuseum gezeigten Photos – u.a. von Tina Bara, Sibylle Bergemann, Roger Melis und Helga Paris – findet man jetzt in der großen Ausstellung der Berlinischen Galerie über die „Künstlerische Fotografie in der DDR. Geschlossene Gesellschaft“ wieder. Bis vor kurzem zeigt daneben die „Staatsgalerie“ Fotografien von 1980 bis 1984: „East End. Punk in der DDR“. Dort wurde dann auch das Buch „Leck mich am Leben. Punk im Osten“ vorgestellt.

Trotz all dieser liebevollen Erinnerungen und musealisierten Paraphernalia der einst in der DDR nur widerwillig tolerierten Punks fand Bert Papenfuß, es sei nun an der Zeit, in die Offensive zu gehen – und zwar mit einer „Anti-Lesebühne“ in der Kneipe Rumbalotte: „Traute statt Flaute“ (jeden 2. und 4. Dienstag im Monat).

————————————————————————————————————–

Projekt „Referendum: Für die rechtsgültige Erlaubnis zur Zeugung gemeinsamen Nachwuchses von Menschen und Primaten zur Errichtung einer Fortpflanzungsgemeinschaft“ von Reiner Maria Matysik (http://reinermatysik.de/text/eigenes/moskau-berlin/) – vorgestellt auf der NGBK-Ausstellung „Tier-Werden, Mensch-Werden“. Diese Forpflanzungsgemeinschaft wurde zuletzt in der Sowjetunion angestrebt – zu wissenschaftlichen Zwecken. Seit Mitte der Siebzigerjahre weiß man, das nichts dabei rausgekommen wäre. Mensch und Menschenaffen haben sich zu sehr auseinandergelebt – ähnlich wie der afrikanische und der asiatische Elefant, auch sie können sich nicht mehr paaren. Demnächst wird eine Novellierung des Tierschutzgesetzes in der BRD verabschiedet, die das Gegenteil von Matysik will: die Sodomie verbieten. In der BZ outete sich bereits ein Sodomist, der natürlich gegen das Gesetz ist. Er paart sich jedoch nicht mit einem Menschenaffen, sondern mit einem deutschen Schäferhund – aber nur, wenn der das auch will.

„Kein Wir-Gefühl im Pongoland“

Pongoland – so heißt die im Zuge des Blühende-Landschaften-Versprechens in Leipzig ab 1998 errichtete „weltweit einzigartige Menschenaffenanlage“. Und mit dem „Wir-Gefühl“ der dort zum Wohle der Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie inhaftierten Schimpansen ist die dort vorherrschende These gemeint, dass diese Hominiden bloß einen schwachen Begriff von Altruismus und Empathie haben.

Sie helfen einander nur auf Bitten hin und das auch nur kurzzeitig, gleichsam unwillig – so ungefähr. Der Leipziger Institutsleiter Michael Tomasello stellte bereits 1999 die These auf: „Wir können die Intentionen anderer lesen, beherrschen also Mindreading, die Affen können es nicht.“ Was es dann also zu beweisen galt. Das magere Ergebnis der Leipziger Schimpansenforscher wurde u.a. vom Londoner Professor für Evolutionäre Anthropologie Volker Sommer, der zuletzt ein Buch über die Kultur wild lebender Affen in Nigeria „Schimpansenland“ veröffentlichte, kritisiert, wobei er den o.e. Satz äußerte: „Kein Wir-Gefühl im Pongoland“.

Immerhin bewirkte die Leipziger Bewußtseins-Theorie, dass nahezu weltweit die Primatenforscher anfingen, altruistisches Verhalten zu studieren – sei es im Freiland, im Zoo oder in ihren Laboratorien. Die Leipziger haben quasi alles in einem, wobei ihre Freilandforschung unter wild lebenden Schimpansen im Taï Nationalpark an der Elfenbeinküste stattfindet. Zuletzt kamen von dort so bedeutende Ergebnisse wie: „Leipziger Primatenforscher bestätigen die These: Wer Beute teilt, hat öfter Sex,“ (http://www.l-iz.de/). Was den „Spiegel“ flugs zu dem gewagten Evo-Devo-Rückschluß verleitete: „Käufliche Liebe auch bei Schimpansen“.

Im Pongoland selbst fand zuletzt ein groß angelegter Intelligenztest mit Bananen statt, an der „23 Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans“ beteiligt waren. Die Testergebnisse wurden mit den Ergebnissen ähnlicher (Belohnungs-)Tests an „106 Schimpansen in einer afrikanischen Freiluftstation verglichen“, die von Esther Herrmann in zwei Affen-„Auffangstationen in Uganda und der Republik Kongo“ durchgeführt wurden. Heraus kam dabei: Die meßbare Intelligenz ist individuell unterschiedlich. Für den Leipziger Teamleiter Josep Call folgt daraus: „die geistigen Fähigkeiten der Tiere künftig unter einer erweiterten Perspektive zu studieren,“ (http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/1891845/).

Zurück zur menschlichen Fähigkeit, die „Intentionen anderer“ zu verstehen, was der Tempelaffenforscher Volker Sommer auch den Menschenaffen zugesteht. Dazu muß man sich aber erst einmal als Jemand begreifen. Die Kinderpsychologen Charlotte und Karl Bühler prägten in den Zwanzigerjahren bei ihrer Untersuchung, wann und wie dies bei Kindern geschieht, den Begriff des „Schimpansenalters“. Dieser wurde zusammen mit den Schimpansenstudien von Wolfgang Köhler auf Teneriffa, nach dem das Leipziger Max-Planck-Institut benannt wurde, von den Psychiatern Wygotski und Lurija in Rußland aufgegriffen und in Frankreich vom Psychoanalytiker Jacques Lacan. Für Letzteren ist das „Schimpansenalter“ mit dem „Spiegelstadium“ identisch. Es bezeichnet einen Entwicklungsschritt – dahingehend, dass das Kind sich im Spiegel erkennt, wobei sich ihm ein „Gefühl des Verstehens“ und eine „erleuchtete Intuition“ einstellt, die dem Schimpansen verwehrt bleibt.

Inzwischen haben jedoch Primatenforscher längst festgestellt, dass gerade Schimpansen sich ebenfalls im Spiegel erkennen. Sie erleben – in Gefangenschaft bei der Benutzung von Handspiegeln – sogar ständig „erleuchtete Intuitionen“. Jüngst wurde das Sachbuch „Affengesellschaft“ der Leipziger Primatenforscherin Julia Fischer viel gelobt. Es ist eine Art Zusammenfassung der Forschung im Pongoland – ihr Verlag (Suhrkamp) schreibt: „Julia Fischer geht den vielfältigen Formen des Zusammenlebens von Affen nach, untersucht die Ursprünge und Grenzen ihrer Intelligenz und fragt, ob sie so etwas wie eine Sprache besitzen. Durch die Verbindung von Labor- und Feldforschung gelingt es ihr, erstaunliche Gemeinsamkeiten im Sozialverhalten von Mensch und Affe, aber auch die Unterschiede aufzuzeigen, die uns von unseren nächsten Verwandten trennen.“

Das Buch hat jedoch wie alle Publikationen aus Pongoland ein Manko: Es fehlt ihnen an „erleuchteten Intuitionen“. Sie sind allzu sehr vom wissenschaftlichen Brainstream des US-EvoDevo durchdrungen – und meinen, mit Bananen kann man alles erreichen. Dass dies gerade in der Heldenstadt Leipzig geschieht, ist mehr als ein DDR-Witz.

Im Ostberliner Tierpark beobachtete ich einmal einige Erstklässler, die hingebungsvoll einen alten Schimpansen beobachteten, der gerade genüßlich eine Banane aß. Vor allem interessierten sie sich jedoch für die Banane, wie ich dann erstaunt feststellte. Schließlich wurde dem Schimpansen ihr Interesse zuwider: Langsam schlenderte er auf die Schüler zu – und zerdrückte ruckzuck die Banane vor ihrem Gesicht an der Glasscheibe, von wo aus sie langsam nach unten in das Sägemehl rutschte. Eins der Kinder fing daraufhin an zu weinen, dadurch wurden auch die anderen Kinder auf die zerquetschte Banane im Dreck aufmerksam und im Nu machte die ganze Klasse ein trauriges Gesicht. Der Lehrer befahl ihnen, weiter zum nächsten Käfig zu gehen. Eine Affenpflegerin erklärte mir später, daß die Südfruchtverschwendung der Menschenaffen ein wirkliches Problem in den Zoos der DDR sei. Der alte Affe wollte die Banane jedoch den Schülern eher anbieten als sie in den Dreck treten, behauptete sie. Damals waren anscheinend selbst die Schimpansen noch altruistischer als die heutigen – auf dem Territorium der DDR zu leben gezwungenen.

————————————————————————————————————-

Die Mieterinitiative Kotti & Co: „Wir sind Nachbarn aus Kreuzberg, die sich zusammengefunden haben um für ihr Recht auf Stadt zu kämpfen…Seit Ende Mai 2012 sind wir Nachbarinnen und Nachbarn und UnterstützerInnen rund um die Uhr in unserem Protest-Gecekondu am Kottbusser Tor präsent. Wir haben unglaublich viel Solidarität, Zuspruch und Unterstützung erfahren, weil alle wissen, dass unser Protest für bezahlbare Mieten alle etwas angeht – dass es hier nicht nur um Mieten, sondern um die Stadt von Morgen geht. Die hohen Mieten treffen als erstes die Nachbarn mit geringen Einkommen – mittlerweile jedoch auch Teile der Mittelschicht. Selbst viele, die unsere Sorgen nicht direkt teilen müssen, kommen zu uns ans Kottbusser Tor, ans Kotti, trinken einen Tee mit uns, kleben Plakate, übernehmen eine Schicht, kommen auf die Demonstrationen und Veranstaltungen, backen Kuchen oder spenden Geld. Kurz: die Beteiligung am Protest war und ist überwältigend und das Co von Kotti wird immer größer- Mittlerweile auch über die Landesgrenzen hinaus.

Sozialschwäche

Das Wort „sozial Schwache“ verdankt sich einer Bedeutungsverdrehung wie zuvor das Wortpaar Arbeitnehmer-Arbeitgeber. Sozial schwach sind die sogenannten Arbeitgeber/Unternehmer/Manager, insofern sie für ihre gesellschaftliche Teilhabe leichten Herzens jeden Preis zahlen können, was den Armen unmöglich ist, die ihre ökonomische Schwäche deswegen mit „sozialer Stärke“ zu kompensieren suchen. In der Presse hört sich das so an: „Sozial schwache Familien sind grundsätzlich kinderreicher als Familien von Intellektuellen.“

Vor allem an der Mittelschicht bemerkt man derzeit, dass sie sozial schwach wird. Man spricht dabei von „Brasilifizierung“ und einem gesellschaftlichen Entsolidarisierungsprozeß, der sich öffentlich in wachsender Ausländerablehnung zeigt, und betriebsintern in der Zunahme von Mobbing. Das wird neuerdings sogar an den Unis gelehrt – bis in den Neodarwinismus der Naturwissenschaften und der Isolation eines „Erfolgs-Gens“ im Labor. So berichtete die Studentin Jana z.B. aus einem BWL-Seminar der Elite-Universität „Viadrina“ in Frankfurt/Slubice „Neulich sagte der Professor zu uns‘,Wenn ich andern Gutes tue, tu ich mir selbst nichts Gutes…‘ Und alle haben das brav mitgeschrieben!“

Sie waren zuvor mit blödsinnig-verschulten Bachelor- und Master-Studiengängen gefügig gemacht worden – und hofften bloß noch, endlich eines dieser albernen schwarzen Hütchen mit Bommel tragen zu dürfen, den sie dann vor lauter Freude kollektiv in die Luft werfen. So werden äußerst sozialschwache „Eliten“ herangezogen.

An Versuchen, die Armen und Verarmten, die Unterschichtsangehörigen, Hartz IVler und Zuverdiener, anders als „Sozial Schwache“ zu bezeichnen, hat es nicht gefehlt. Aber auch das Wort „Bildungsferne Schichten“ führt in die (soziologische) Irre, denn die so Genannten können sich schlicht die meisten Kulturangebote nicht leisten. Es bleibt dabei: „Das war aber eben etwas unsozial,“ wie eine Frau in der U-Bahn zu ihrer Freundin sagte, als diese dem krank aussehenden Motz-Verkäufer weder ein Heft abkaufte noch ihm ein bißchen Kleingeld gab, sondern bloß unwillig den Kopf schüttelte. Sie antwortete: „Es gibt eben Tage, wo ich sozial schwächel. Na und?!“

Das umgekehrte Syndrom läuft auf hypersozial tun hinaus: Auf dem Bahnhof Hackescher Markt begrüßte mich ein Treuhand-Manager, der inzwischen einen gutbezahlten Job in Potsdam hatte und auch dort wohnt. „Ich weiß gar nicht, was Sie gegen die erhöhten Fahrpreise der BVG haben,“ meinte er, obwohl ich nichts Diesbezügliches gesagt hatte. Vielleicht machte er mich für die Kritik an der neoliberalen Verkehrspolitik in den Zeitungen, die auch meine Texte veröffentlichen, mitverantwortlich? Er erklärte mir: „Mein Wagen ist gerade in Reparatur und ich bin heute aunahmsweise mal mit der S- und U-Bahn in die Stadt gefahren. Das war ja soo interessant. Diese ganzen Leute! Dafür hätte ich gut und gerne auch 10 Euro bezahlt.“ Das war in Wirklichkeit äußerst sozial schwach gedacht. Diese Schwäche hat im übrigen bereits eine Hamburger Lehrerin der Bankierstochter und späteren Treuhandchefin Birgit Breuel in der zehnten Klasse vorgeworfen, wie der Spiegel 1991 herausfand.

Von sozial schwächeln redeten auch die ehrenamtlichen „Tafel“-Mitarbeiter im Westen, wenn sie die Mitarbeiter der ostdeutschen „Tafeln“, die „ihre Armen“ ebenfalls mit Essen versorgen, meinten, da diese das nur so lange machen würden – bis ihre ABM-Stelle auslaufe. So charakterisiert man daneben aber auch und vor allem die mit der Staatsverschlankung einhergehenden Gründungen von „Freien Trägern“ für soziale Einrichtungen, denen primär daran gelegen ist, sich erst einmal selbst zu „tragen“. Ähnliches gilt auch für die privatisierten Sozialwohnungs-Baugesellschaften – sie wurden und werden zunehmend asozialer: Kein Tag, an dem nicht irgend ein Teil ihrer Mieter über horrende Mehrkosten klagt, die plötzlich fällig werden.

Im „Gutefrage.Net“ wird behauptet, sozial Schwache, das sei ein politischer Begriff, „finanziell Schwache“ wäre richtiger. Ob die „finanziell Starken“ dafür „sozial schwächer“ als die „finanziell Schwachen“ sind, die jetzt noch als die „sozial Schwachen“ gelten, blieb in diesem Internetforum ungeklärt. Die „finanziell Schwachen“ sind es auch in politischer Hinsicht, da sie dem „Staat, dem kältesten aller kalten Ungeheuer“ laut Nietzsche, nicht nur nichts einbringen, sondern u.U. sogar noch was kosten. Der Umgang mit ihnen in den neoliberal durchseuchten Ämtern und Behörden wird deswegen zunehmend „sozial schwächer“. „Die Konflikte häufen sich,“ wie es in der Presse heißt. In der Weddinger Badstraße, die bereits im deutschen „Monopoly“-Spiel als Einkaufsstraße der Ärmsten fungiert, fragte ich einen der vielen dort bettelnden Roma, ob er nicht in den Flaniermeilen der Reichen, auf dem Kurfürstendamm oder in der Friedrichstraße, mehr Erfolg haben würde. „Da gibt einem doch niemand was. Völlig aussichtslos!“ antwortete er.

Das erinnerte mich an eine Bemerkung des „Anti-Nazi-Activist“ Oskar Huth, der während der Nazizeit 60 in Berlin versteckte Juden mit Lebensmitteln versorgte. In seinem „Überlebenslauf“ schrieb er: „Wer wirklich Leute versteckte, das waren die Proletarier untereinander. Die Ärmsten halfen den Armen. Und die Leute, die wirklich Möglichkeiten hatten – da war nichts, gar nichts.“

Ähnlich drückte sich die Witwe Schickedanz aus, eine der reichsten Frauen Deutschlands, als man sie nach der Entstehung ihres Vermögens fragte: „Wir habbit nich vom Ausjebe, sondern vom Behalte!“ Richtiger wäre gewesen zu erwähnen, dass ihr Vater Gustav Schickedanz sein „Quelle“-Vermögen großenteils durch „Arisierung“ jüdischen Vermögens erwarb.So äußerte z.B. Oskar Rosenfelder, bis 1934 Besitzer der Vereinigten Papierwerke Heroldsberg mit der eingeführten Marke „Tempo“: „Gustav Schickedanz [konnte] die Aktienmajorität völlig unentgeltlich in seinen Besitz bringen, ja darüber hinaus sogar einen erheblichen, seinerzeit sogenannten Arisierungsgewinn erzielen.“ Der „Nazi-Activist“ Schickedanz wurde deswegen Ende 1945 erst einmal mit Berufsverbot belegt und als Hilfsarbeiter zwangsverpflichtet. Er hatte sich vor allem deswegen in der NSDAP engagiert, weil ihn deren „Darwinismus“, der in Eugenik und Euthanasie gipfelte, ansprach.

Darwin hatte in seiner Evolutionstheorie den Populationsbegriff und die Idee der Konkurrenz als treibende Kraft der Evolution von Thomas Malthus übernommen. Der Nationalökonom Malthus hatte berechnet, dass die Bevölkerungszahl exponentiell steige, die Nahrungsmittelproduktion in derselben Zeit aber nur linear. Die erheblichen sozialen Probleme seiner Zeit betrachtete Malthus in erster Linie als Folgen einer zu großen Bevölkerung. Er empfahl, die Armenhilfe einzuschränken, sie sei wider den „Naturgesetzen“ der Ökonomie. Denn direkte Hilfe würde seiner Meinung nach die Armen nur ermutigen, noch mehr Nachkommen zu zeugen – und so neue Armut schaffen. „Damit leitete er einen Wandel in der britischen Armenpolitik ein: weg von Almosen, hin zu Zuchthäusern“ – so das „manager-magazin“, das es im übrigen offen läßt, ob dies nun gut oder schlecht war.

————————————————————————————————————–

Albrecht Dürer: „Der Zeichner der Perspektive/Der Zeichner des liegenden Weibes“

Abstraktions-Vorgänge

In einer Diskussion der Akademie der Wissenschaften in Potsdam über Gemeinsamkeiten zwischen Kunst und Wissenschaft intervenierte eine Physikerin mit dem „Satz der Identität in der Logik – A gleich A“: „Da raus zu kommen“, das sei doch „die wirkliche Aufgabe der Kunst.“ Sie wollte damit sagen, dass Kunst und Wissenschaft ihre Erkenntnisse auf verschiedenen Wegen erreichen – einem der der sinnlichen Intuition nahekommt, und einem, der ihr ferner liegt. Diese Unterscheidung traf bereits Claude Lévi-Strauss in seinem Buch „Das wilde Denken“ – in bezug auf eine indianische „Wissenschaft des Konkreten“ und „unserer Wissenschaft des Abstrakten“.

Für letztere gilt inzwischen als gesichert, dass die Entstehung und Entwicklung der modernen Naturwissenschaft historisch der Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise zuzuordnen ist. Die moderne Naturwissenschaft bildet die intellektuelle Vorbedingung zur Schaffung der modernen Technik, vornehmlich der Produktionsapparatur. Für den Erkenntnistheoretiker Alfred Sohn-Rethel finden sich die „Vorstadien“ des Frühkapitalismus (im 16. und 17.) schon in der Renaissance: „Gestalten wie Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer scheinen geradezu auf der Schwelle beider Zeitalter zu stehen. Auf der einen Seite sind sie noch Handwerker und Künstler, die die Natur sinnlich studieren und sinnlich darstellen durch das Geschick ihrer Hände in der Handhabung ihrer Werkzeuge und Materialien; auf der anderen Seite sind die selben Männer konstruktive Ingenieure, die für ihre Aufgaben Lösungen in abstrakten Begriffen und im unsinnlichen Medium der Mathematik suchen. Die Verbindung von Mathematik und Experiment ist hier jedoch noch tastend und wenig wirksam…“

Lévi-Strauss sieht den Gegensatz zwischen einer „wilden“ (konkreten) und einer modernen (abstrakten) „Wissenschaft“ personifiziert im Bastler (Bricolleur) und im Ingenieur. Albrecht Dürer verkörperte noch beides, wollte jedoch die absolute Trennung von Hand- und Kopfarbeitern nicht mitmachen, deswegen verfaßte er für seine Handwerks-Lehrlinge zwei Lehrbücher, in denen er das praktische Wissen und die Mathematik zusammenführte. Sie machen sein eigentliches Genie aus. Aber Dürer scheiterte damit nach zwei Seiten hin: 1. waren seinen Lehrlingen und Gesellen die Berechnungen zu kompliziert, und 2. lobten zwar die italienischen Kollegen von Dürer, Festungsbauer vielfach, seine zwei „Vermessungslehren“ über alle Maßen, mitnichten verrieten sie aber deren Inhalt an die Arbeiter und Handwerker, denn sie wurden fortan für dieses Wissen bezahlt. Weniger genial ist sein Tagebuch, es besteht fast nur aus Ein- und Ausgaben-Verzeichnissen.

In der Renaissance-Kunst selbst bahnte sich damals die Verbindung bzw. der Übergang zur Mathematik an – mit der Zentralperspektive. Dürer hat sie in seinem Holzstich „Der Zeichner der Perspektive/Der Zeichner des liegenden Weibes“ mitsamt den dazugehörigen Arbeitsgeräten zur perspektivischen Aufrasterung (Verpixelung) des Frauenkörpers thematisiert – und in seinem Buch „Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt“ (1525) als Illustration beigefügt.

300 Jahre später wird die künstlerische Zentralperspektive zur Herrschaftsabsicherung in die Stadtplanung überführt – in Form von „Sichtachsen“, die man durch die Pariser Innenstadt schlägt, was dann nach ihrem Planer „Haussmannisierung“ genannt wird, man nennt diese Erleichterung für reguläre Truppen beim Niederschlagen von städtischen Aufständen auch die „Artillerieperspektive“ – ein Begriff aus den Vierzigerjahren, der von Straßenplanungsbehörden noch heute verwendet wird, wenn auch immer öfter kritisch. Schon bei der Entdeckung der Zentralperspektive durch die Renaissancemaler ging es um die Artillerie: um Ballistik und Festungsbauten, die wegen der sich verbessernden Durchschlagskraft der Waffen ständig ausgebaut und verstärkt werden (mußten), was den italienischen Künstlern/Architekten/Ingenieuren/Mathematikern Ruhm und Reichtum auf Dauer einbrachte. Der venezianische Mathematiker Nicolo Tartaglia (1499 -1557) wird als „Vater“ der Ballistik bezeichnet.

In den Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts kritisierte der russisch-orthodoxe Priester Pawel Florenski die Zentralperspektive, die er zugunsten der Ikonenmalerei verwarf, weil jene „eine Maschine zur Vernichtung der Wirklichkeit“ sei.

Das könnte auch auf die Politik des Zentralkommittes (der Bolschewiki) gemünzt sein. Dafür spricht, dass Florenski, der als Häftling auf den Solowski-Inseln Algen erforschte – bis er 1937 erschossen wurde, gegen deren (post)monarchistische Zentralperspektive ein „synarchisches Feld“ setzte. Grund für seine „Liquidierung“ war sein 1922 veröffentlichtes Hauptwerk „Imaginäre Größen in der Geometrie“, in dem insbesondere das Schlußkapitel beanstandet wurde, weil er darin Dantes „Göttliche Komödie“ mit Hilfe der Relativitätstheorie interpretiert hatte.

Der Ästhetikprofessor Bazon Brock führte kürzlich auf einer Veranstaltung in der Kreuzberger „Denkerei“ Evolution und Mathematik bis hin zur Quantenphysik evolutionär zusammen: „Der Urknall war physikalisch-chemisch – naturgesetzlich. Erst die Bakterien gehen raus aus Physik und Mathematik – sie emanzipieren sich quasi von den Naturgesetzen. Der Mensch geht dann aber wieder rein – und weitet sie aus: auf eine künstliche Natur. Das beginnt mit Pythagoras [bei dem die Geometrie noch mit der Mystik verbunden war]…Und endet mit 1 Punkt = 1 Pixel. Aber mit der Quantenphysik ändert sich wieder alles.“

Wassili Grossman schrieb 1944 in seinem Kriegstagebuch: „Viele Panzersoldaten kommen aus der Kavallerie. Aber zweitens sind sie auch Artilleristen und drittens müssen sie etwas von Fahrzeugen verstehen. Von der Kavallerie haben sie die Tapferkeit, von der Artillerie die technische Kultur.“

Der Schriftsteller Isaac Babel wunderte sich in seinen 1926 veröffentlichten Erzählungen über die kosakische Reiterarmee von Budjonny, die er auf ihrem Polenfeldzug begleitet hatte, dass deren Angehörige die meiste Zeit des Tages mit der Pflege ihrer Pferdebeziehung beschäftigt waren. Dabei rettet sich der nomadische Krieger in die „revolutionäre Kavallerie“. Die Kosaken waren kein Volksstamm und auch keine Kaste, sondern freie Kriegergemeinschaften in der Funktion von Grenztruppen des russischen Reiches.

Die selbe Pferd-Krieger-Beziehung finden wir in den Ethnographien der amerikanischen Indianer. Nur dass diese zur selben Zeit quasi ausgerottet wurden. Tolstoi, der 1851 als Offizier bei den Kosaken an der Grenze zu Tschetschenien einquartiert war, hat über ihren Kriegerstolz in „Hadschi Murat“ berichtet. Weil er ihre Kämpfe als zivilisierter russischer Adliger zutiefst ablehnte, verließ ihn seine kosakische Geliebte. Bei den partisanischen Kosaken des Bürgerkriegs verändert sich nach ihrer Eingliederung und Einreihung in die Rote Armee noch einmal ihr „ganzer Eros des Krieges“, wie Deleuze/Guattari das nennen: „Der auf das Tier orientierte Eros des Reiters (über den Isaak Babel sich nicht genug verwundern konnte) wird dabei durch einen „homosexuellen Gruppeneros“ ersetzt. D.h. durch die „Kameradschaft“, die unter Unterworfenen stattfindet – durch Staat, Militärthierarchie und Gehorsam vollständig der Selbstbestimmung beraubte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben insbesondere die weißrussischen Schriftsteller Ales Adamowicz und Wassil Bykau sich jahrzehntelang nur mit dem Partisanenkampf und seiner Moral beschäftigt, weil, so sagte Bykau, die Soldaten nur Rädchen in einer Maschine sind, wohingegen die Partisanen noch eigene Entscheidungen treffen können. Kürzlich hatte im Kino der Hackeschen Höfe ein Film Premiere, der auf Bykaus Partisanenstudie „Im Nebel“ basierte. Der Regisseur Sergej Loznitsa meinte anschließend: Es geht um einen weissrussischen Bauern, der von den Deutschen verhaftet und wieder freigelassen in die Ausweglosigkeit des Krieges gerät, aber er bleibt unbeirrt. Er wollte damit zeigen: „Solche Menschen gibt es heute nicht mehr. Sie sind ausgestorben.“

Ebenso wie inzwischen auch viele der „primitiven“ Kriegergesellschaften, die jede Hierarchisierung und Klassenteilung der Gesellschaft ablehnen, das Eigentum so gering wie möglich halten und auf einen „ursprünglichen Individualismus“ bestehen. Einige sterben derzeit aus, indem man den „Kriegern“ vertraglich ermöglicht, ihr Land zu privatisieren.

————————————————————————————————————

Der Autor – eingezwängt zwischen zwei „Health-Officers“ aus Papua-Neuguinea, die sich auf Einladung der UNESCO zur medizinischen Weiterbildung in Manila befanden: Sie gewährleisten die medizinische Versorgung und Gesundheitsprävention in schwer erreichbaren Gegenden, in einem lebten auch ihre Eltern als Subsistenzbauern. Ihr Rang war etwas unterhalb von ausgebildeten Krankenschwestern angesiedelt, man könnte sie als “Barfuß-Krankenpfleger” bezeichnen, eingebunden jedoch in ein englisches Gesundheitssystem, das kostenlos war. Einer der beiden “Health-Officer”, er war etwas devoter als der andere, bezeichnete die “Heiler” und “Zauberdoktoren”, die Geld für ihre Behandlung nahmen, als seine “Hauptgegner”, die er bekämpfte, indem er sie als “Betrüger” entlarvte. Während der andere, der souveräner wirkte, bei dem “Hauptproblem” in seiner Region – die Bisse einer bestimmten Giftschlange – sogar die “Heiler” um Unterstützung bat, die in solchen Fällen die Bißstelle mit Lehm und bestimmten Pflanzensäften beschmierten und dazu Zaubersprüche murmelten: “Das hilft fast immer – und ich spare mein teures Serum,” erklärte er. Die beiden Health-Officer nahmen also zwischen dem „wilden“ und dem „rationalen“ Denken unterschiedliche Positionen ein. Wir diskutierten dann jedoch etwas anderes: Die Anthropologie behauptet immer wieder eine Kenntnis des Zusammenhangs zwischen Geschlechtsverkehr, Zeugung, Schwangerschaft und Geburt. Das reicht ihnen zufolge weit über die westlichen Gesellschaften hinaus und betrifft eigentlich alle menschlichen Gemeinschaften, ja sogar die vieler Tiere: Wenn z.B. männliche Löwen und Schimpansen als Rudelführer alle nicht von ihnen abstammenden Jungen töten, damit sie schneller – mit ihren Genen versehene – neue Nachkommen zeugen können. Den Gipfel schoß in dieser dumpfdarwinistischen Hinsicht einmal der Tierfilmer Heinz Sielmann ab, als er in seinem Beitrag über das Leben in einem Tümpel, über den ein Mückenschwarm tanzte, raunte: „Sie haben nur ein Interesse – sich zu vermehren.“

Dem gegenüber stehen die ethnologischen Feldforschungen – beginnend mit denen von Bronislaw Malinowski bei den Trobriandern, deren Inseln zu Papua-Neuguinea gehören: Trotz guter anatomischer Kenntnisse leugnen die Trobriander den Zusammenhang von Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft, dennoch werden unverheiratete Frauen, obwohl sie viel Geschlechtsverkehr haben (können), fast immer erst nach ihrer Heirat schwanger. Erst dann ist ein Vater da, „der das Kind in den Arm nehmen kann“, wie sie sagen. Der Vater ist bei den Trobriandern also keine biologische, sondern eine rein soziale Kategorie. Malinowski: „Da die Zeugungsfunktion des Geschlechtsakts unbekannt ist, weil die Samenflüssigkeit als harmlos gilt, ja als wohltuende Ingredienz, gibt es keinen Grund, ihr Eindringen zu verhindern“ – deswegen kennen die Trobriander auch keine Verhütungsmittel. Dieses „Wissen“ gilt bei ihnen nicht nur für die Menschen, sondern auch für ihre Hausschweine, deren weibliche Tiere, da alle männlichen kastriert werden, sich von männlichen Wildschweinen im nahen Urwald decken lassen, was die Trobriander jedoch heftig bestreiten, zumal sie Wildschweinfleisch verabscheuen und nur das Fleisch von ihren Hausschweinen essen.

Auch etliche andere „primitive“ Völker – bis hin zu vielen „unaufgeklärten“ Teenagern im Westen sehen keinen Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft. Die genverbreitungsversessenen Anthropologen würden dem entgegenhalten: „Sie wissen das nicht, aber sie tun so – als ob“. Aus schierem Antidarwinismus bin ich dem gegenüber – wie die Trobriander – der Meinung, dass der „Vater“ ein rein soziologischer Begriff ist, mit der Zeugung haben die Männer nichts zu tun, die Vaterschaft kann man sich höchstens erarbeiten, sie kostet auch eine Menge – an Zeit und Geld und Nerven. Und eigentlich ist sie sozial sinnvoll nur bei den Bauern und den Unternehmern, die sich als Väter anstrengen müssen, um einen einigermaßen „fitten“ Hof- bzw. Betriebsnachfolger heranzuziehen. Heutzutage, da es hier wie dort nur noch „Manager“ gibt, ist die Vaterschaft bloß noch eine Art „Bürgerschaftliches Engagement“ – wie übrigens die Mutterschaft auch bald. Die beiden Health-Officer aus Papua-Neuguinea, die beide verheiratet waren und Kinder hatten, vertraten, natürlich möchte man fast sagen, die dem entgegengesetzte, die herrschende – angloamerikanisch-biologische – Theorie.

Der Autor auf einem Friedhof in Metro-Manila, wo während des katholischen Feiertags „Allerheiligen“ drei Tage lang der Teufel los ist auf den philipinischen Friedhöfen, weil man dort dann den Seelen seiner Angehörigen am Nächsten ist. Sie erwarten auch, dass man sich an diesen Tagen an ihren Gräbern aufhält – grillt, Guitarre spielt, Fernsehen kuckt, trinkt, lacht, Familienneuigkeiten austauscht usw. Ich warte dort gerade auf den Pizza-Service – und bezweifelte stark, dass deren Bote die drei Gräber mit den gelben Blumen inmitten von etwa 100.000 Menschen auf einem Areal so groß wie der Tiergarten finden würde. Er fand uns aber doch. Dorothee Wenner filmte ihn, als er mit seinem Moped bei „unseren“ Gräbern ankam – für ihre NDR-Reportage „Allerheiligen in Manila“.

Die Friedhofsverwaltungen auf den Philipinen überspannen ihre Gelände vor Allerheiligen kreuz und quer mit elektrischen Leitungen. Wer im Ausland arbeitet oder krank ist und deswegen nicht zu den Gräbern seiner Angehörigen an diesen drei Tagen kommen kann, der ruft bei der Friedhofsverwaltung an und bucht eine Glühbirne, die zu Allerheiligen über das Grab des ihm wichtigen Angehörigen aufgehängt und angeknipst wird. Der Preis richtet sich nach der Wattstärke der Birne. Die Seelen der verstorbenen Philipinos wissen es angeblich zu schätzen, wenn man sich für eine (teure) 100-Wattbirne entscheidet. Sie verstehen das so, dass der Betreffende, der dafür gezahlt hat, ihnen besonders gewogen ist – und das erfüllt sie mit großer Freude. Ob das wirklich so ist, vermag ich nicht zu sagen, obwohl ich es als Glühbirnenforscher eigentlich wissen müßte und mich vor Ort zusammen mit Dorothee auch wirklich bemüht habe, es heraus zu finden. Aber die Seelen der Philipinos und Philipinas sind nicht einfach zu verstehen, noch viel weniger die der toten.

Neue Dorfprosa

Die Dorfsoziologen haben sich vor allem auf bäuerliche Gemeinschaften konzentriert bzw. darauf, wie diese sich langsam von innen und außen asozial zersetzten. Marx hat das am Beispiel der russischen „Obschtschina“ herausgearbeitet. Vor ihm taten das bereits die „hellen Haufen“ im Großen deutschen Bauernkrieg: Eine ihrer Forderungen lautete, alles privatisierte Land wieder in die Allmenden zurückzuführen. In den russischen Volksaufständen und Revolutionen ist das noch jedes Mal geschehen, dass massenhaft Land wiedervergesellschaftet wurde

Der Marxist Alfred Sohn-Rethel schreibt: „Der entscheidende Bruch in der Tradition der archaischen Gesellschaften tritt ein durch die Eisengewinnung und die sich entwickelnde Eisenbearbeitung. Die Verwendung von Eisengerät in der Bodenbearbeitung bringt eine wirtschaftliche Umwälzung in der Agrarproduktion hervor. Sie kann jetzt erfolgreicher als Einzelwirtschaft betrieben werden als in der umständlichen und aufwendigen Art der vorhergehenden kollektiven Aluvialwirtschaft. Mit dem Übergang zur Eisentechnik entsteht die Ökonomie der kleinen Bauernwirtschaften und der unabhängigen Handwerksbetriebe, die beide – nach Marx berühmter Fußnote – ‚die ökonomische Grundlage der klassischen Gemeinwesen in ihrer besten Zeit bilden, nachdem sich das ursprünglich orientalische Gemeinwesen aufgelöst und bevor sich die Sklaverei der Produktion ernsthaft bemächtigt hat.“

Die Missionare und nach ihnen und bis heute gegen sie – die Ethnologen haben sich die letzten Steinzeit-Kulturen vorgenommen, die noch nicht zu Einzelbauern oder Industrieproletariern heruntergekommen sind – wobei ihnen die „Traurigen Tropen“ – so der Titel einer Amazonasindianer-Studie von Claude Lévi-Strauss (1955) – als Leitmotiv dient. Dabei schwingt stets noch der „Edle Wilde“ von Rousseau mit. Das geht bis hin zu Daniel Everett, der als Missionar zu den Pirahas, einem kleinen Amazonas-Stamm kam und sich dort in den Achtzigerjahren zum Ethnologen dieses seiner Meinung nach weltweit „glücklichsten Volkes“ wandelte.

In die entgegengesetzte – hochzivilisierte – Richtung mußten sich zwei junge Frauen wandeln, die als Kind mit ihren Eltern, die Ethnologen bzw. Missionare waren, in Steinzeit-Gemeinschaften aufwuchsen: Zum Einen Catherina Rust, Autorin des Buches „Das Mädchen vom Amazonas: Meine Kindheit bei den Aparai-Wajana-Indianern“ (2011). Und zum Anderen Sabine Kügler, Autorin der Bestseller „Dschungelkind“ (2006), „Ruf des Dschungels“ (2007) und „Jägerin und Gejagte“ (2009). In diesem, ihrem vorerst letzten Buch, schildert sie ihre vergeblichen Versuche, sich im Westen zu integrieren. Aufgewachsen in einer fast totalen Dorf-Gemeinschaft scheiterte sie hier immer wieder am konkurrenten Individualismus.

2011 hat auch noch ihre Mutter, Doris Kügler, die 35 Jahre als Krankenschwester und Ehefrau eines christlichen Missionars in einem Dorf der Fayu lebte, ihre Erlebnisse veröffentlicht: „Dschungeljahre: Mein Leben bei den Ureinwohnern West-Papuas.“

Ihr Verlag schreibt: „Eindrücklich beschreibt Doris Kügler, was eine Mutter empfindet, die ihre Kinder inmitten eines ehemals kannibalischen Volksstammes im Dschungel großzieht. Und was es bedeutet, unter Steinzeit-Bedingungen zu leben. Fesselnd schildert sie auch, wie es den Küglers gelang, den kriegerischen Fayu Begriffe wie Vergebung, Gnade und Liebe zu vermitteln.“

Daneben brachten sie denen aber auch bei, den personengebundenen Gabentausch und damit die Verpflichtung zur Reziprokation zu überwinden zugunsten eines Warentauschs, der durch das Postulat der Äquivalenz gekennzeichnet ist. Das Missionarsehepaar lehrte ihnen also den Wert des Geldes, das Wertgesetz, wobei sie ihnen Mathematik und damit abstraktes Denken beibrachten – und die Fayu-Stämme gleichzeitig mit Eisenwerkzeug ausrüstete. Die kriegerischen Fayu hatten sich in ihren Vendettas schon fast ausgerottet, deswegen nahmen sie die Befriedungsangebote und -versuche der Küglers gerne an – schlimmer konnte es nicht werden. Angeblich spielten die Fayukinder schon lange nicht mehr, sondern hockten nur noch ängstlich unter Bäumen und spähten in den Wald, von wo auch sie jeden Moment weitere tödliche Angriffe (Pfeile) erwarteten.

Anders das Ethnologenpaar Rust, das sich hütete, derart in das Stammesleben der Aparai-Wajana einzugreifen. So wie auch der Nachfolger auf dem Lehrstuhl von Lévi-Strauss, Philippe Descola, während seiner Feldforschung bei den Jívaro-Indianern, die 2011 unter dem Titel „Leben und Sterben in Amazonien“ auf Deutsch erschien. Im Gegenteil werfen diese Ethnologen den Missionaren genau solche leichtfertigen Eingriffe vor. Es sind gewissermaßen Konkurrenten an den letzten Seelen-Fronten. Catherina Rust wuchs im Bewußtsein auf, dass diese (speziell die evangelisch-fundamentalistischen) Christen ganz besonders von Übel sind. Da es jedoch keine Beobachtung des Sozialen gibt, die diese nicht zugleich auch beeinflußt, verändern eben auch die zurückhaltensten Ethnologen als langjährige Gäste bei steinzeitlichen Stämmen deren Lebensweise, mindestens dass sie deren Seelenleben mit ihrer permanent neugierigen Anwesenheit bereichern.

———————————————————————————————————————-

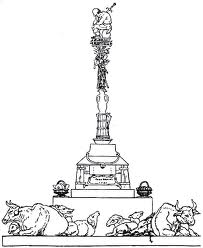

Albrecht Dürer: Entwurf für ein Bauernkriegsdenkmal. Dürers o.e. Lehrbücher gerieten über seine „betenden Hände“ und dem „Hasen“ etc. in Vergessenheit, ebenso, dass er um ein Haar gehängt wurde – als die adlige Reaktion über die „Bauernhaufen“ siegte und Rache für die Revolution nahm. Deutschland sähe heute anders aus, besser, wenn es umgekehrt gekommen wäre, meinte noch der Freiherr von Stein. Ähnlich urteilte dann auch Friedrich Engels. Gelobt seien beide – und erst recht Albrecht Dürer. Was für ein seltsamer Renaissance-Mensch! So recht nach Walter Benjamins Geschmack: während für Karl Marx die Revolutionen noch „Lokomotiven“ waren „um den langsamen Zug der Geschichte zu beschleunigen“, gab Walter Benjamin zu bedenken: „Vielleicht sind sie der Griff des in diesem Zug reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse“.

Dürer hat mit seinen zwei Lehrbüchern die Notbremse ziehen wollen, aber der Zug der Geschichte war nicht mehr aufzuhalten. Inzwischen müssen wir die letzten edlen Wilden schon unter Artenschutz stellen. In seinem Versteck vor dem Wüten der Reaktion hatte Dürer seltsame Träume und entwarf ein Bauernkriegsdenkmal: Ein von hinten erdolchter Bauer auf einer Säule (ähnlich der Siegessäule), zu Füßen der Säule kauern jedoch Rinder, Kühe und Schafe und trauern um den Bauern, dessen Tod tatsächlich zu der Zeit besiegelt wurde: indem man die von ihm noch verkörperte Einheit zwischen Theorie und Praxis zerriss – zentralperspektivisch. Dürer hat auch das gemalt: Wie man einem weiblichen Akt damit zu Leibe rückt. Und dann noch einmal mit einem seiner drei Meisterstiche: „Melencolia I“. Da haben wir auch schon den Benjaminschen Engel der Geschichte. „Die geometrischen Figuren und der Zirkel in der Hand der engelhaften Gestalt sind ein Symbol für die Geometrie und die Mathematik,“ heißt es auf Wikipedia. Vor ihr auf dem Boden liegen einige wie ausrangiert wirkende Werkzeuge – eine zerschlissene Säge, ein alter Hobel, eine Handvoll Nägel.

——————————————————————————————————————————–

Nach der Arbeiter- nun wieder die Bauernfrage

Dass die Pastoren mit und ohne Bart zu den Engagierten in der DDR-„Umweltbewegung“ gehörten, das lehrt die eingewestete Geschichte, neu ist jedoch, dass jetzt allenthalben die Evangelen von der Kanzel herab gegen die „industrielle Landwirtschaft“ anpredigen. Das hat in den protestantischen Gauen Westdeutschlands bereits solche Ausmaße angenommen, dass der niedersächsische Bauernverband meint, gegen diese Öko-Agitatoren endlich vorgehen zu müssen. Der Verband nennt sich „Landvolk“ und erinnert damit bereits an die norddeutsche „Landvolkbewegung“, die Ende der Zwanzigerjahre gegen die Berliner Bauernpolitik protestierte und dabei u.a. Finanzämter in die Luft sprengte. Man kann dort also auch anders. Erst mal beließ es die Landvolk-Führung jedoch bei einem Rundbrief an ihre Mitglieder, in denen sie vor den als schwarze Schafe getarnten Wölfen in den dörflichen Herden warnten, die „ungerechtfertigte und überzogene Kritik“ an den hart arbeitenden – d.h. rationalisierenden und expandierenden – Landwirten ihres Sprengels üben. Diese sollte man flugs mit Namen und Datum versehen dem Verband melden, damit dessen Führung diese priesterlichen Verfehlungen im nächsten Frühjahr deren Führer – dem Landesbischof – in Form einer sachlich fundierten Beschwerde vortragen könne.

Der „Aufruf“ des Großbauernverbandes „zur Denunziation von Pastoren“ wurde sogleich von dessen Konkurrenz , die Arbeitsgemeinschaft (klein)bäuerliche Landwirtschaft“, als Pressemitteilung verbreitet. Woraufhin die Grünen im niedersächsischen Landtag ebenfalls von einem „unerhörten“ Denunziationsaufruf sprachen. Der Referent für Kirche und Landwirtschaft in der Evangelischen Landeskirche teilte danach der Presse schon mal mit, dass dieser landvölkische Einschüchterungsversuch an der lutherisch gefestigten Burg Gottes abprallen werde wie nix Gutes: „Unsere Pastoren sind frei, nach bestem Wissen und Gewissen zu urteilen,“ versicherte er ihnen. Und das scheint auch zu stimmen, in Bremen z.B. kann selbst ein anarchistischer Pfarrer, der reihenweise seine verspießerte Herde in einem proletarischen Reihenhaus-Neubaubauviertel aufs Areligiöseste vor den Kopf stößt, nur von der Gemeinde selbst – also von unten – abgesetzt werden. Diese geschah zuletzt in den Siebzigerjahren – organisiert ausgerechnet von einer Gruppe in der Gemeinde sozial beschäftigter M/Ler, die sich dabei von Lenins Kampf gegen den ukrainischen Anarchoführer Nestor Machno leiten ließ. Kein Witz!

Diesmal kriegt die Kirche es jedoch nicht mit einer Handvoll Post-68er zu tun, sondern mit einem ganzen „Landvolk“-Verband, hinter dem etwa 60.000 Agrarbetriebe stehen, die auch weiterhin auf eine „Steigerung der Arbeitsproduktivität von jährlich über 6 %“ hoffen. Auf der anderen Seite sind es itzo jedoch mehr als bloß ein Pastor – sondern anscheinend so gut wie alle Pastoren. Diese sind auch keine antireligiös eifernden Anarchisten mehr, sondern kreuzbrave Ökos mit Obstgarten und allem drum und dran, die partout die letzten Reste der Schöpfung Gottes außerhalb des Menschenwerks in ihre Fürbitte mit einschließen wollen. Dazu muß die Vielfalt („Bio-Diversity“ auf gutdeutsch) aber erst mal erhalten bleiben – und zwar möglichst „artgerecht“. Die evangelischen Pastoren (die katholischen sind da eher päpstlich-populistisch), haben in ihrem Schöpfungserhaltungswillen jedoch ein Handicap: Da ihr Engagement vor allem mit Worten geschieht, brauchen sie mindestens einen (menschlichen) Zuhörer, den sie in der Kirche „ansprechen“ können und der noch nicht Demenz (Altersmilde gestimmt) ist. Das wird jedoch schwierig, wenn dieser „Andere“ ein Bauer ist, der sich gerade wie verrückt zu einem hightechgestützten Agrarmanager mausert, um noch weit mehr als 120 Menschen (Städter, die keine Ahnung haben!) mit seinen Produkten zu ernähren (1960 waren es noch 10), wobei sich damals in einem Dorf noch 10 Bauern diesen (kleinen Konsumenten-)Kuchen teilten, während dort heute nur noch höchstens einer wie blöd ackert.

Und das ist nämlich er – der Bauer, der sich nun während des Erntedank-Gottesdienstes ausgerechnet von „seinem“ Pastor sagen lassen mußte: Laß es sein. Es ist alles eitel! Und vor allem sind die von dir auf den Super-Markt geworfenen Lebensmittel alle vergiftet, außerdem schmecken sie Scheiße, nach Nichts! Bei seiner Verbandssitzung im Januar 2013 in Uelzen kamen die Sorgen der niedersächsischen Bauern zur Sprache: die Tierschutzpläne, der „Landfraß“ und das Sterben der Dörfer, „demographische Entwicklung“ vom Verband auch genannt. Man war sich einig: Die Grünen wollen die Bauern zwingen „ökologischen Landbau zu betreiben, aber über 80% der Landwirte lehnen das ab. Den „Landvolk“-Klagen hielt der niedersächsische FDP-Politiker Rainer Fabel entgegen: Nie habe die Landwirtschaft bessere Perspektiven gehabt. Nahrungsmittelproduktion, Energiewende, Tourismus – wohin man blicke, Entwicklungsmöglichkeiten im Ländlichen Raum. „Fabelhafte Aussichten“. Sein Optimismus wurde nicht von allen Anwesenden geteilt, zwar liegt diese „unternehmerische Perspektive“ den Bauern näher als die ökologische, in Niedersachsen gilt aber nach wie vor: „Hast du eine Kuh, wählst du CDU.“ Der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) meinte dazu: „Das war hier immer so. Der Uelzener geht nicht unter die Kuh.“

Die AbL gehört mit zu den Organisationen und Initiativen, die während der Grünen Woche in Berlin bundesweit zu einer Protestdemonstration gegen die industrielle Landwirtschaft aufgerufen haben. In einer Presseerklärung heißt es:

„…über 35 Trägerorganisationen und 70 weitere Unterstützer rufen zur dritten „Wir haben es satt“-Demonstration auf. Sie fordern die Bundesregierung auf, endlich einen agrarpolitischen Umbruch einzuläuten. Zu der Demonstration anlässlich des „Global Forum for Food and Agriculture“ während der Grünen Woche werden über 50 Traktoren und Imkerfahrzeuge und 15 000 Menschen erwartet.“ Mit dem Wissenssoziologen Bruno Latour gesprochen: „Es gibt keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische.“

Die letzten Bauern mausern sich desungeachtet zu Agrarmanagern – um „Bauern“ bleiben zu können – und nicht in die Fabrik abgetrieben zu werden, zumal diese ebenso wie die bäuerliche Landwirtschaft langsam verschwindet – und damit auch der Arbeiter selbst. Von den in den USA geschaffenen 15 Millionen neuen Arbeitsplätzen vornehmlich im Dienstleistungsbereich wurden fast 60% von Frauen eingenommen. Und die Deindustrialisierung hält unvermindert an, ebenso wie die Rationalisierung/Computerisierung. Parallel wird Der Doofe Rest der „arbeiterlichen Gesellschaft“ (Wolfgang Engler), der immer rassistischer auf erfolgreiche Zuwanderer reagiert, bereits selbst rassistisch als „Proll“ abgetan und gleichzeitig seine Basis, die „Prollwohnviertel“ und -kneipen, weggentrifiziert (siehe das dazu 1997 im Basisdruck-Verlag erschienene Buch „Prols und Contras“ und zuletzt die englische Studie: „Prolls – Die Dämonisierung der Arbeiterklasse“ im Verlag André Thiele).

Der 1900 im Tal der Ahnungsvollen, in Weimar, gestorbene Philosoph Nietzsche gestand: „Ich interessiere mich nicht für die Arbeiterfrage, weil der Arbeiter selbst nur ein Zwischenakt ist.“ Die Arbeiter seien – im Gegensatz zum Bauern alten Schlages – nur „Schrauben einer Maschine“ und würden „als Lückenbüßer der menschlichen Erfindungskunst vernutzt.“ Ebenso lehnte Nietzsche die Gewerkschaftspolitik ab: „Pfui, zu glauben, daß durch höhere Zahlung das Wesentliche des Elends, ich meine, ihre unpersönliche Verknechtung, gehoben werden könnte!“ Zumal, wenn es wie heute weitaus mehr „außertariflich Beschäftigte“ (900 Millionen weltweit, die von ihrem „Job“ nicht leben können) und „Unbeschäftigte“ (207 Millionen weltweit) gibt – als nach Tarif entlohnte. In seinem letzten Buch über die verschwundene Arbeitswelt „Die Ostdeutschen als Avantgarde“ fragte sich Wolfgang Engler: „Kann man den erzwungenen Ausstieg aus der Arbeitsgesellschaft so gestalten, dass er nicht nur lebbar ist, sondern anziehend wird, zur inneren Alternative der Arbeitsgesellschaft avanciert?“ Vor ihm hatte bereits der französische Marxist André Gorz diese Frage bejaht.

Wenn der Arbeiter nur ein „Zwischenakt“ war – ähnlich einem „Zwischenhoch“ (1), dann fand der anscheinend zwischen bäuerlicher Landwirtschaft und postindustrieller neuer Sinnsuche statt. Dafür sprechen schon die vielen neuen erfolgreichen Zeitschriften, die alle so ähnlich wie „Landlust“ heißen.

Im Moment, da, nach Revolution und Bürgerkrieg, im Zuge der Kollektivierung 1932 in den asiatischen Sowjetrepubliken aus analphabetischen Hirtennomaden alphabetisierte Kolchos-Mitglieder werden und ihre Frauen entschleiert in der Öffentlichkeit auftreten, hat der Psychologe Alexander Lurija in Usbekistan und Kirgisien etliche der Männer und Frauen interviewt und ihre Abstraktionsfähigkeit getestet – wobei er feststellte, dass ein großer Teil von ihnen z.B. konkrete Gebrauchsgegenstände nicht Ordnungsbegriffen wie Baum, Werkzeug etc..zuordnen konnte, was Lurija zufolge eine Frage der Schulbildung war. Allerdings zeigte sich, „dass diejenigen Versuchspersonen, die unbeeinflusst von der wissenschaftlich-technischen Zivilisation waren, auf optische Täuschungen [auf dem Papier] in einem weit geringerem Maße hereinfielen als diejenigen, die sich bereits mit dem Modernisierungsschub auseinandersetzten,“ wie Alexander Métraux im Vorwort zu Lurijas „Expeditionsbericht“ schreibt. Etwa zur selben Zeit veröffentlichte die Wiener Historikerin Fannina W. Halle im Anschluß an ihre große Studie über die Emanzipation „der russischen Frau“ ein Buch über die „Frauen des Osten“, in dem es um die Entwicklung des politischen Bewußtseins bei den Frauen in den islamischen Sowjetrepubliken ging.

Achtzig Jahre später interviewte ich mehrere erneut nomadisch gewordene mongolische Viehzüchterinnen in der Wüste Gobi. 1989 warnen dort alle Kolchosen aufgelöst worden. Jeder Mongole bekam 100 Stück Vieh – egal, ob er als Friseur, Fahrer oder Buchhalter gearbeitet hatte. Viele dieser „Ich-AGs“ gaben bald auf – besonders nach den zwei harten Wintern 1999 und 2000, da Millionen Tiere verhungerten. Etwa zur selben Zeit schlossen sich die Viehzüchter u.a. in der Gobi, die nicht aufgeben wollten, zu Kollektiven – „Communities“ – zusammen. Über 80 Viehzüchter-Kooperativen gibt es inzwischen allein in der Südgobi – mit einer eigenen kleinen Zeitung: dem „Community Info“. Alles Eigentum muß sich bei den Nomaden selber tragen. Da ist Schriftliches eher hinderlich. Deswegen, so versicherte mir eine Gruppe von Frauen, sei das Handy ein wahrer Segen für das Land, während das Internet die Mongolen eher kalt lasse. Früher war es für jeden Viehzüchter Pflicht, ein Radio zu besitzen, und zu Hochzeiten schenkte man gerne Zeitungs-Abonnements. Heute steht an fast jeder Jurte ein kleines chinesisches Solarpanel, mit dem u.a. ein Fernseher betrieben wird. Die Vorsitzende einer Viehzüchter-Genossenschaft berichtete: „Nach 1990 war jede Familie auf sich selbst gestellt, und sie wanderte so gut wie gar nicht. Das konnte nur durch die Communities gelöst werden. Das sind Kollektive wie im Sozialismus, aber diesmal bestimmen wir selbst, was zu tun ist.

Etwas 2000 Viehzüchter haben sich bisher hier zusammengeschlossen. Schon im ersten Jahr 1999 haben wir das Positive daran gemerkt. Nach sieben Jahren können wir nun sagen, dass es richtig war. Wir haben uns kundig gemacht, wie die negative Entwicklung zustande kam. Außerdem haben wir jetzt bessere Möglichkeiten, unsere Produkte zu vermarkten. Wir bekommen bessere Preise für Kaschmirwolle und Leder, die Schafwolle verarbeiten wir selbst. Die Wilderei hat völlig aufgehört und keine Familie sammelt mehr Feuerholz. Wir wissen heute, wie die Natur zu verbessern ist. Außerdem waren wir drei Mal im Ausland, haben viel gesehen und sind auf neue Ideen gekommen. Und wir sind international geworden, so arbeitet z.B. eine Frau in der ‚World Alliance of Mobile Indigenous People‘ mit.“

Eine Viehzüchterin ergänzte: „Es gibt auch große Veränderungen im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Die Frauen waren vorher immer nur zu Hause mit Kindern, haben wenig untereinander geredet. Und die Männer waren nicht gut genug ausgebildet, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, sie haben viel gegessen und getrunken. Bereits das erste Meeting mit deutschen Beratern, auf dem die Idee des Zusammenschließens begründet wurde, hat uns die Augen geöffnet. Seitdem hat es viele Veränderungen in unserem Leben gegeben. Ich bin selbst ein Beispiel dafür: Obwohl eine einfache Viehzüchterin habe ich mich in den letzten Jahren sehr verändert und mein Leben verbessert. Wir sind 35 Familien, 144 Menschen und haben 7000 Tiere. 1999 ging es nur sechs Familien gut, der Rest war arm. Wir hatten keinen Zugang zu Informationen und waren zerstreut.“

Eine andere Viehzüchterin erinnert sich: „Den Anfang haben fünf Frauen gemacht – sie sind raus aus den Gers [das mongolische Wort für Jurten]. Dann kamen mehr dazu. Wir haben Einfluß auf die Männer genommen. Und mit ganz kleinen Sachen angefangen, uns gegenseitig zu helfen. Das war ein langsamer Prozeß. Wir haben z.B. Zäune gemeinsam repariert, die Weiden von Tierkadavern gesäubert, mit Behörden verhandelt, Kurse im Gemüseanbau für uns organisiert…Dann haben wir im Bag-Center für Geld gearbeitet und den Armen dafür Vieh gekauft. Unser Fähigkeit zu kooperieren hat sich immer mehr verbessert.. Gleichzeitig mußten wir die Balance zwischen Familie und Kollektiv finden.“

Ein älterer Viehzüchter wirft zuletzt ein: „Die Frauen haben die Ideen, die Männer setzen sie um.“

Anmerkung:

(1) Ein Sonntagsdienstler auf der meteorologischen Station der FU in Dahlem verriet mir einmal telefonisch seine „Zwischenhoch“-Findung: „Das ist wahrscheinlich vom Typ des Meteorologen abhängig. Ich zum Beispiel bin optimistischer als meine Kollegen und verwende deswegen öfter diesen Begriff, wenn zwischen einem und dem anderen Tief eine gewisse Lücke klafft.“

—————————————————————————————————————-

A. Dürer: Der verlorene Sohn bei den Schweinen

Das Schweinesystem

„Präsident sollte nur jemand werden, der auch Schweine versteht!“ (Harry S. Truman)

Der westdeutsche Ökologe und Tierfilmer Horst Stern erinnerte sich in einem Interview 1997: „Ich hatte in einem meiner Filme mal gesagt: So sind sie, die Ethologen. Die Südsee ist ihnen nicht tief genug, kein Urwald ist ihnen dicht genug und gefährlich genug. Aber in einen Saustall, da bringt sie niemand hinein.“ Trotz einer Schwemme von „Tierstudien“ und „Human-Animal-Studies“ gilt dies auch heute noch – für Schweine. Immerhin ersetzen gelegentlich engagierte Tierschützer die verbeamteten Tierforscher – in den Schweineställen, indem sie nächtens dort einbrechen und die traurigen Lebensbedingungen für die Tiere dokumentieren. Hier und da wird auch schon mal gegen eine im Bau befindliche Riesenmastanlage demonstriert oder diese sogar in Brand gesteckt.

In unserer mit 8.000 Schweinen noch relativ kleinen Anlage der LPG „Florian Geyer“, Saarmund, wo ich zuletzt arbeitete, war es laut, heiß und stank, regelmäßig mußte der Tierarzt irgendeinem Tier Antibiotika spritzen und ebenso regelmäßig rückte der Desinfektor an, jeden Morgen musste man ein oder zwei tote Tiere rauskarren und eigentlich waren alle froh, als eine winzige Dorfinitiative, angeführt von der Gemeindeschwester, eine Demonstration mit etwa 20 Leuten vor dem Tor organisierte – woraufhin die Kreisverwaltung in Potsdam die sofortige Schließung der Schweinemast anordnete: und 15 Leute ihren Arbeitsplatz verloren. Damals, im Februar 1990 konnte sich noch niemand vorstellen, dass sie vielleicht nie wieder eine neue Anstellung finden würden.

2006 fand im Schloß Neuhardenberg eine Ausstellung über Schweine statt, in der es u.a. auch um eine ebenfalls nach der Wende abgewickelte Mastanlage ging, in der 800 Beschäftigte 146.000 Tiere jährlich „fett machten“. Dort – im uckermärkischen Haßleben -plante seit 2004 ein holländischer Investor eine neue Anlage – für 67.000 Schweine. Er, Harry van Gennip, betrieb bereits seit 1994 eine für 65.000 Schweine ausgelegte Anlage im altmärkischen Sandbeiendorf. Einer seiner Berater,Helmut Rehhahn, war früher SPD-Landwirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt und noch früher Leiter einer Bullenprüfstation in der DDR. „10 000 Mastschweine. Alles andere ist Spielerei,“ erklärte er 2007 dem Spiegel. „‚Haßleben wird noch moderner. Haßleben,‘ sagt er, ‚das kommt. Das kriegen wir hin‘.“ Um den Bau dieser Fleischfabrik – für inzwischen „nur“ noch 37.000 Schweine – wird jedoch noch immer vor Ort gestritten. Auf der einen Seite der Investor mit einer „Pro-Schwein-Haßleben“-Bürgerinitiative, auf der anderen Seite eine „Kontra-Industrieschwein-Haßleben“-Bürgerinitiative und der Deutsche Tierschutzbund. Die Bild-Zeitung spricht von einem „Schweinekrieg“.

Der findet nicht nur in Haßleben statt, denn in Ostdeutschland errichteten und errichten viele Investoren riesige Schweinemastanlagen. Einer verriet dem „Freitag“ freimütig, warum: „Zu Hause in Holland wirst du als Schweinezüchter ständig wie ein Krimineller behandelt. Das ist in Ostdeutschland anders. Hier kannst du noch Unternehmer sein. Umweltkosten spielen keine Rolle.“

Diese Großprojekte für Tierzucht-, -Mast und -Schlachtung stoßen jedoch auf immer mehr Widerstand. Auch im Altmark-Dorf Cobbel gibt es eine Bürgerinitiative gegen eine dort von Harry van Gennip geplante Schweinemastanlage (auf einem ehemaligen sowjetischen Flugplatz). Er „hat vor, hier etwa 97.000 Ferkel zu züchten,“ erfuhr der Freitag-Reporter bei der Bürgermeisterin von Cobbel, „also werden wir dann täglich Dutzende von Transportern mit Tierfutter, Ferkeln und Schweinen durch unser Dorf fahren sehen. Wer bezahlt den Schaden? Eine solche Mast belastet die Umwelt, das heißt, in einem wertvollen Naturschutzgebiet wird Wald mit Ammoniak verseucht, der Grundwasserspiegel sinken und der Boden sauer.“

Ähnlich argumentieren auch die Tierschützer in Haßleben. In einer Stellungnahme des für die Genehmigung der dortigen Schweinemastanlage zuständige Ministeriums in Potsdam hieß es zuletzt – am 18.4.2012: „Der Investor will dem Antrag zufolge die Anzahl der Schweinemastplätze von 35.200 auf 4.400 reduzieren. Ursprünglich handelte es sich um 67.000 Tierstellplätze. Das für das Genehmigungsverfahren zuständige Landesamt muss nunmehr die geänderten Antragsunterlagen erneut prüfen. Dabei wird es insbesondere um die Auswirkungen auf Natur und Umwelt gehen.“

Im Mai 2012 hatte das Bundeskabinet eine Novellierung des Tierschutzgesetzes beschlossen, das nun neben dem Wildtier-Verbot für Zirkusunternehmen, weil diese sie nicht „artgerecht“ halten können, auch einige Restriktionen bei der Massentierhaltung beinhaltet: z.B. den „Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration zum 1. Januar 2017“, wie „agrarheute“ schreibt. Außerdem muß der Tierhalter seine Schweine fürderhin „angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen“ , dazu gehört eine „Förderung des Erkundungsverhaltens der Schweine, die jederzeit Zugang zu veränderbarem Beschäftigungsmaterial haben müssen, das von ihnen untersucht und bewegt werden kann,“ wie das niedersächsische Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die neue Verpflichtung für die Züchter und Mäster erklärt, ihre Schweine nicht nur „verhaltensgerecht“ aufzuziehen, sondern auch noch für ihre „Unterhaltung“ zu sorgen. Nicht nur emsländische Schweinebauern klagen, dass es noch kein brauchbares „Spielzeug für Schweine“ auf dem Markt gibt. Einige behelfen sich einstweilen mit Holzscheite, die sie an Ketten in die Ställe hängen – als eine Art Kauknochen.

Der Kurator der Ausstellung „Arme Schweine“, Thomas Macho, Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität, siedelte die Problemlage erst einmal im Grundsätzlichen an: „Jene Tiere, die seit Jahrtausenden mit den Menschen lebten und arbeiteten – nämlich die Haustiere – wurden aus allen konkreten Lebens- und Arbeitskontexten der Moderne verdrängt. Die Rinder wurden durch Traktoren ersetzt, durch Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Maschinen, die Ziegen und Schafe durch die Produktion synthetischer Bekleidung. Die Kavallerie wurde gegen Panzerdivisionen ausgetauscht; und zunehmend wurden die ehemals militärisch idealisierten Pferde zu Zugtieren degradiert, die allenfalls jene Gulaschkanonen schleppen durften, in denen sie bei Bedarf gekocht und an die Soldaten verfüttert werden konnten. Die Kutschen wichen den Eisenbahnen und Automobilen, die Lasttiere den Kränen und Baggern, die Brieftauben den Computern und Telefonen. Wollten wir die Grundtendenz des Modernisierungsprozesses in gebotener Knappheit erfassen, so müßten wir sie als progressive Eliminierung der Haustiere durch Maschinen beschreiben. Diese gesellschaftliche Verdrängung der Haustiere reduzierte die Tiere schlagartig auf eine einzige Funktion, die noch kein Wild- oder Haustier jemals zuvor in vergleichbarer Größenordnung erfüllen mußte: auf die Funktion des Massenschlachtviehs.“

Die Schweine, die zu den am frühesten domestizierten Tieren zählen, waren schon immer Schlachtvieh. Sie lebten jedoch länger und es wurde alles – einschließlich der Innereien – verwendet. Heute sind Schweine in einem Alter von etwa einem halben Jahr und einem Gewicht von rund 110 Kilo schlachtreif. Und es wird sowohl in der Schweine- als auch in der Tierfutter-Forschung ununterbrochen versucht, die Fleischproduktion noch effektiver zu machen. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2008 genau 26.380.900 Schweine in Deutschland gehalten, die meisten davon, etwas über 8 Millionen, in Niedersachsen. 66.400 Betriebe züchteten Schweine. Derzeit gibt es wieder mal eine preisdrückende Überproduktion, die bisher jedoch stets eine vorübergehende war: „Schweinezyklus“ genannt.

An der Mosel bat ich einmal einen Bauern, mir seine neue Mastanlage zu zeigen, er willigte nach langem Zögern ein, öffnete die Tür, machte das Licht an, 4000 Tiere sprange nach und nach auf und schrien, wir gingen den Gang entlang und traten am Ende durch eine andere Tür wieder ins Freie. Nachdem der Bauer das Licht ausgemacht hatte, beruhigten sich die Tiere langsam wieder. „So, sagte er, das kurze Vergnügen hat mich jetzt rund 120 DM gekostet – diese Verzögerung ihrer Gewichtszunahme, dadurch dass wir die Schweine aufgestört haben.“

In der Schweiz, wo man vor einigen Jahren das weitestgehende Tierschutzgesetz verabschiedete und gerade eine Kommission an einem analogen – d.h. auf individuelles Leben zielendes – Pflanzenschutzgesetz arbeitet, macht sich u.a. der „Zürcher Tierschutz“ dafür stark, deutsches Schweinefleisch zu boykottieren: „Die Schweiz importiert jährlich 10 Millionen kg Schweinefleisch aus Deutschland und Italien. Dort werden Mastschweine und Muttersauen eingepfercht gehalten und Ferkel ohne Betäubung kastriert, was äusserst schmerzhaft ist. All dies ist zu Recht in der Schweiz verboten. Die Tatsache, dass Grossverteiler, Gastromärkte, Caterer und Fleischverarbeiter nach wie vor Schweinefleisch aus tierquälerischer Haltung importieren und verkaufen, widerspiegelt unserer Ansicht nach einen bedenklich tiefen ethischen Standard.“

Diesen haben die deutschen Tierschützer unterdes auch in den Schlachthöfen ausgemacht. 2011 wurden in 5100 zugelassenen Betrieben fast 60 Millionen Schweine geschlachtet. 750 Schweine pro Stunde und Betrieb: In Schlachthöfen wird im Sekundentakt gearbeitet. „Darunter leidet der Tierschutz“, wie das Handelsblatt am 21.6.2012 schrieb: „Die Tiere werden automatisch betäubt, zum fachgerechten Töten per ‚Entblutestich‘ sind dann etwa fünf Sekunden Zeit. 12,5 Prozent der Tiere seien jedoch nicht richtig betäubt. Die Grünen fordern härtere Regeln, die Branche wehrt sich.“

Die letzten Aporien des Schweinesystems kommen von österreichischen und taiwanesischen Wissenschaftlern: 1. In Ötztal hat ein zweiwöchiger Tierversuch begonnen, bei dem 29 Schweine lebendig unter einer Lawine begraben werden. Diese Lawine wird simuliert, um durch die toten Schweine mehr Aufschlüsse über die Todesumstände von Lawinenopfern gewinnen zu können. 2. Taiwanesische Forscher haben drei fluoreszierende Schweine gezüchtet, die im Dunkeln grün leuchten. Dafür sei in den Zellkern eines Schweineembryos ein fluoreszierendes Protein injiziert worden, das aus Quallen gewonnen worden sei, erklärte Wu Shinn Chih von der Nationalen Universität Taiwans. Damit sei ein „wichtiger Fortschritt“ bei der Stammzellforschung gelungen, weil Schweine Tiere seien, die dem Menschen besonders nahe sind.

————————————————————————————————————

„Der Vater des heutigen Schloßbesitzers war clever, er wandelte die südliche Hälfte des Schlosses in ein Golfhotel und den hinteren Teil des Schloßparks zu einem Golfplatz um, wovon der Sohn heute gut leben kann, zumal sich Golfplätze nahezu umstandslos in Bauland umwidmen lassen, falls sie sich einmal nicht mehr rechnen sollten.“

Die Besserleger

Ein Bekannter, der früher bei der DDR-Marine war und dann bei einer Versicherung gearbeitet hat, verdient jetzt sein Geld als Golfballtaucher. Nach der Wende wurden in Hauptstadteuphorie und Unternehmensgründungsfieber rund um Berlin 81 Golfplätze projektiert, und beim Potsdamer Umweltministerium zur Genehmigung eingereicht, wie ein ehemaliger leitender Mitarbeiter, Dr. Friedrich von Bismarck, sich erinnert. Genehmigt wurden dann 12. Zu den erfolgreichen Golfplatz-Antragstellern gehörte ein Verwandter von ihm: der Ururenkel des Reichskanzlers, Fürst Ferdinand von Bismarck. Er ist Mitgesellschafter des Golf- und Countryclubs am Seddinsee. Das Clubgelände wurde mit einem Villen- Neubauviertel verbunden, das man „Klein-Dahlem“ nennt, weil es bereits sehr viele reiche Dahlemer aus der Stadt dorthin „ins Grüne“ zog, wo sie sich nun direkt an der Golfanlage ein neues Haus bauen lassen, für das ein renommierter Düsseldorfer Wachdienst fürderhin Rund-um-die-Uhr-Betreuung garantiert. „Die größten Steuerzahler Berlins sind schon hier“, frohlockte bereits nach einem Jahr Geschäftsführer Nicolai A. Siddig – einer der Gesellschafter, neben der bayrischen Hypo-Bank-Tochter Hyporeal. Rechtsanwalt Siddig hält außerdem Anteile am Fernsehturm auf dem Alexanderplatz, dessen Kuppel an schönen Tagen wie ein riesiger Golfball glänzt. Der Fürst wiederum hat eine Quelle im Sachsenwald, die mit Golfmotiven wirbt.

Die Anlage am Seddinsee umfaßt 230 Hektar und bestand einst aus 164 Grundstücken, die die Investoren mühsam „auf dem Verhandlungswege“ erwerben mußten. Das Land war zuletzt von einer LPG bewirtschaftet worden, die Spargel und Obst anbaute. Ein ehemaliger LPG-Vorsitzender, der jetzt Bürgermeister des Ortes ist, setzte sich sehr für den Golfplatzbau ein. Seiner Gemeinde wurde dafür von den Betreibern der Bau einer Kita und einer Schule mit einer Million Mark „gesponsert“, außerdem stellten sie seinen Sohn, einen gelernten Melker, als Greenkeeper ein. Die Genehmigung für die Golfanlage wurde in den diversen Ämtern und Behörden äußerst kontrovers diskutiert. 1993 entschied das Kabinett schließlich positiv. Golfen sei, ähnlich wie Tennis, ein Volkssport geworden, wurde behauptet.

Ich hatte 1985 noch ein schlechtes Gewissen, einer Einladung auf den ersten deutschen „Volksgolfplatz“ – nahe der oberhessischen Kleinstadt Schotten – zu folgen. Er war von einem Polsterer namens Schlapp gegründet worden, zusammen mit seinem „nie auf Feierabend schielenden“ Platzwart Herrn Turke. Am Anfang bestand die Anlage nur aus steinigen Äckern und Hangweiden: Man spielte ums Viereck und über die Diagonale. Auf die Weise kam man irgendwann zwar auch auf die international üblichen 18 Löcher, aber wegen des rauhen Vogelsberg-Greens erlaubte der Vereinsvorsitzende Schlapp bald das „Besserlegen“: eine neue Regel! Viele Golfspieler der ersten Stunde gewöhnten sich mit der Zeit das Besserlegen derart an, daß diese Regel auf dem Volksgolfplatz quasi bis heute gültig ist – wo das Green längst einwandfrei gestaltet wurde.

Ähnliches galt auch für den innerstädtischen „Volxgolfplatz“ auf dem Gelände des Ulbricht-Stadions in Berlin, dieser mußte dann jedoch dem Neubau des Geheimdienstes (BND) weichen. Die „3-Loch-Driving-Ranch“ wurde seltsamerweise ebenfalls von einem Polsterer, Clemens Bayer, gegründet. Gegenüber vom Potsdamer Platz, wo sich bis zum Mauerfall mehrere merkwürdige „Schäferhundabrichte“ halten konnten, eröffnete dann für einige Jahre die Berliner Firma „Golf Global“ eine „Driving Ranch“. Der Tagesspiegel, der inzwischen mit einer „Golfbeilage“ erscheint, erinnerte bei seiner Schließung 2009 durch den Grundstückseigentümer, die halbprivatisierte Bahn AG, daran, dass der Übungsplatz „vor allem wegen seiner grandiosen Kulisse sehr beliebt war.“

Ähnliches behaupten die Spieler auf dem „Minigolfplatz“ am Landwehrkanal in Kreuzberg auch von ihrer Anlage, die mit einem Biergarten verbunden ist. Für sie gilt jedoch nicht, was die Zeitschrift „Capital“ in einer „Exklusivumfrage“ ermittelte: Zwei Drittel aller EU-Geschäfte ab 154 Millionen Mark Auftragswert laufen über Golfplätze, das heißt, werden beim Golfspiel eingelocht, wobei das golfbedingte Umsatzplus branchenspezifisch differiert: von 28 Prozent (bei Chemie, Computer, Pharma) bis zirka drei Prozent (bei Banken, Versicherungen, Maschinenbau). Um solche „Global Player“ heranzukommen führten die Betreiber des Motzener Clubs (u.a. der Baukonzern Philipp Holzmann) sogar schon Politiker und Industrielle per Sonderluxuszug an ihr Golf- und Wohnobjekt am See heran. Ihre zwischen Eigentumswohnungen dort heißen „VIP-Lounge“ und „18. Loch“. Den Motzener Heimatverein sponserten sie großzügig, die Dorfchronistin Hilde Waßmuth meinte sogar: „Unser ganzer Ort profitiert von den Herren im Club“.

———————————————————————————————————-

Kuh mit Bauer/Bauer mit Kuh

Leitbild Kuh

„Alle guten Dinge haben etwas Lässiges und liegen wie Kühe auf der Wiese,“ meinte der die Kunst des Wiederkäuens predigende Philosoph Nietzsche. „Lässig“ – das ist eine Haltung. Uns wurde sie nach dem verlorenen Krieg von den Amis beigebracht. Damals hielt man in Westberlin in den Hinterhofremisen und Schrebergärten einige tausend Kühe, mitunter sogar im 1.Stock. Nach dem Rückzug der Amis als Besatzungsmacht wurde aus lässig „cool“. Heute leben in ganz Berlin rund 550 Rinder, etwa die Hälfte davon Kühe. Das reicht nicht, um wieder lässig zu werden, denn cool ist keine Haltung mehr, sondern bloß noch eine vage Geschmacksäußerung, eine schnelle Zustimmung.

Once upon a time in America hatte „cool“ die Bedeutung von ängstlich und zurückhaltend, aber in den Dreißigerjahren drehten die US-Schwarzen das Wort um: Cool sein war fortan aufregend und interessant. Erst ab dieser Zeit besaßen die Schwarzen – nebenbei bemerkt – überhaupt Geld. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Wort durch die (schwarzen) Jazzmusiker weiter popularisiert: Cool war nun modisch up to date und schwer angesagt. Chaucer, Shakespeare und Tennyson hatten das Wort „cool“ benutzt im Sinne von „nicht durch Leidenschaften und Emotionen erhitzt“. Diese Bedeutung galt auch weiterhin – im schwarzen Kontext: Cool down, man – heißt: Krieg dich wieder ein. Taking it cool, play it cool – bedeutet: etwas leicht – easy – nehmen, also relaxed. Dass „cool“ heute weltweit vor allem von Jugendlichen verwendet wird, ist ebenfalls den – ins Entertainmentbusiness abgedrängten – US-Schwarzen zu verdanken. Sich den Weißen in der Stadt unterlegen fühlend und diskriminiert, zudem wehrlos, kultivierten sie eine Haltung, einen Auftritt, den wir in Deutschland nach 1945 mit den Amis generell identifizierten: lässig (was im Altdeutschen noch „träge/unfleißig“ meinte) – jetzt bedeutete es so viel wie „scharf/geil“.