Die Zoobühne in Berlin

Der Filmesel „Balthazar“

In der ersten Ausgabe der wissenschaftlichen Zeitschrift „Tierstudien“ macht sich der Dramaturg Maximilian Haas Gedanken darüber, was das Lachen des Publikums über Tiere auf einer Theaterbühne bedeutet. Er hatte 2011 in Amsterdam zusammen mit dem belgischen Performancekünstler David Weber-Krebs das Stück „Balthazar“ aufgeführt, in dem ein Esel namens Balthazar neben fünf Schauspielern die Hauptrolle spielt. Inspiriert wurde das Projekt von Robert Bressons berühmten Film „Au hasard Balthazar“ (1966), in dem es um das traurige Leben und den einsamen Tod eines Esels geht – eine „schicksalhafte Abwärtsspirale“ laut Maximilian Haas.

Erst bei der Premiere stellte sich heraus, dass sie eine Komödie inszeniert hatten – mit dem völlig untheatralischen Esel. In dem Lachen des Publikums über das Tier lag „gleichermaßen eine Quelle der Lust wie ein Gewaltpotential.“

Theaterschwäne

In Paris hatte Anfang des Jahres das Tanztheaterstück „Cygne“ der Gruppe „Le Guetteur“ Premiere, in dem neun Schwäne, die nach dem Schlüpfen auf den Regisseur Luc Petton geprägt wurden, mitspielten. Danach trat das Ensemble in Düsseldorf auf, wo es die Tierschützer auf den Plan rief.

Schwan auf Bühnennest

In Richard Wagners Oper „Lohengrin“ in der Inszenierung von Frank Hilbrich am Theater Freiburg stand ein lebender Schwan auf der Bühne. In einer Vorstellung flog er davon – und landete im Orchestergraben. Bei dem Schwan handelte es sich um eine Gans, die danach nicht mehr eingesetzt wurde. Es ging dem Regisseur in der Szene um eine „Metapher der Mystik und Hoffnung“, wobei der Schwan/Ganter die „spektakuläre Möglichkeit“ bot, dies darzustellen.

Ein Hengst auf der Volksbühne

Tierschützer klagten, dem Hengst in der Inszenierung „Stadt der Frauen“ (nach dem gleichnamigen Fellini-Film) seien Drogen verabreicht worden, damit ihm sein Gemächt möglichst groß und dekorativ zwischen den Beinen hängt. Im Naturzustand würde ein Pferd nie so aussehen. Die Volksbühne wies das als Quatsch zurück.

Wahr ist jedoch: In der Volksbühne läßt der Intendant Frank Castorp schon lange Tiere mitspielen – allerdings in einer Mischung aus quasi natürlichen Verhalten und andressiertem. Angeliefert werden sie von Bernd Wilhelm, der alle möglichen Tiere auf seinem Hof hält. Die meisten landeten nach einer „Leidensgeschichte“ bei ihm, und sie müssen nicht auftreten, wenn sie nicht wollen. Herr Wilhelm lehnt Aufträge, bei denen sie „schwierige Sachen“ machen sollen, ab. Einmal buchte die Volksbühne seinen Hengst, damit der auf der Bühne mit herabhängendem Gemächt von den Schauspielerinnen bewundert, auf und ab gehe. Als das nicht klappte, schlug Wilhelm vor, ihm einen Plastikpenis umzubinden. Das fand Chefdramaturg Lilienthal jedoch zu unnaturalistisch, er schlug stattdessen eine „leichte Narkose“ vor (dabei hängt das Gemächt unwillkürlich herunter). Bernd Wilhelm fand diese Forderung unannehmbar und lehnte ab. Weniger Probleme gab es mit seinem Esel Max- während dessen wochenlanges Engagement am Gorki-Theater. Wilhelms Ziegen tritt regelmäßig bei „Porgy und Bess“ auf, wenn das US-Musical in Berlin gastiert, daneben aber auch in Castorps „Weber“-Inszenierung. Alle ihre Einsätze werden von Tierschützern vor und hinter der Bühne kritisch verfolgt.

Wolf auf Bühne

In Düsseldorf wurde ein Gastspiel der französischen Choreografin Coraline Lamaison mit lebenden Wölfen nach heftigen Protesten von Tierschützern abgesagt. In dem Stück „Narcisses“ im Tanzhaus NRW sollten zwei Tiere mitwirken. Der Tanzhaus-Intendant Bertram Müller entschied sich nach „gründlicher Prüfung aller rechtlichen, künstlerischen und ethischen Argumente“ gegen den geplanten fünfminütigen Auftritt der dressierten Wölfe. „Auch das Düsseldorfer Veterinäramt habe deutlich gemacht, dass es keine Genehmigung erteilen werde, sagte Müller. Der Tierschutz in Deutschland habe strengere Regeln als in Frankreich, wo Lamaison mit ihren dressierten Wölfen bereits mehrmals aufgetreten ist.“ (Die Welt)

Coyote mit Künstler in Galerie

„Die Aktion von Joseph Beuys ,,Coyote; I like America and America likes me„ fand im Mai 1974 in der New Yorker Galerie René Block statt und dauerte vier Tage. Schon Beuys` Ankunft in Amerika war Teil der Inszenierung: vom New Yorker Flughafen wurde er – komplett in Filz gewickelt – von einem Krankenwagen zur Galerie gefahren. In einem separaten Raum erwartete ihn ,,Little John„, ein waschechter amerikanischer Kojote. Beuys verbrachte drei Tage und drei Nächte mit dem Tier, er ordnete Filzbahnen, stapelte täglich die neueste Ausgabe des Wall Street Journal, war ausgerüstet mit Handschuhen, Spazierstock, und einer Triangel, gelegentlich zerrissen Turbinengeräusche die Stille. Innerhalb dieser 72 Stunden nahm Beuys Kontakt zum Kojoten auf. Anfangs verunsichert und aggressiv, gewöhnte sich das Tier bald an den Künstler, es schlief auf den Filzbahnen, die es zuvor attackiert hatte. Beuys legte sich auf das Strohlager des Präriewolfes. Die Beziehung zwischen Mensch und Tier wurde immer inniger. Schließlich hieß es Abschied nehmen. Beuys drückte ,,Little John„ zärtlich an sich und verstreute das Stroh im Raum. Die Prozedur des ,,Krankentransportes„ wiederholte sich, so dass Beuys nichts von New York gesehen hatte als eben diesen Raum mit dem Kojoten. Er erläuterte später, er habe sich ganz auf den Kojoten konzentrieren, sich isolieren und nichts von Amerika sehen wollen als das Tier. Über den Präriewolf äußerte er, dieses den Weißen verhasste Tier könne auch wie ein Engel angesehen werden.“ (Tamara Tolnai)

Fräulein Brehm Performance mit ausgestopften Tieren

Worum geht es in diesem Projekt?

Die reizende Protagonistin Fräulein Brehm hat sich das Kostüm der Wissenschaft übergestreift und zeigt als Naturbotschafterin sondergleichen ein lebhaftes und doch fundiertes Theatertreiben zu Erstaunlichkeiten über heimische, Tierarten.

Ihr nächstes Stück soll von Fräuleins König der Tiere, Lumbricus terrestris, dem wilden Regenwurm handeln, der ist maßgeblich für die Gestaltung der Erdoberfläche verantwortlich, ein unterirdischer Kreator der Extraklasse.

In ihren bisherigen Stücken ging es um Wolf, Bär, Luchs und Wildkatze, nun sollen diese Pelzträger ihren Beitrag dazu leisten, die Aufmerksamkeit von Homo sapiens auf die Arten zu lenken, die wir nicht für Kuscheltiere halten, die für unser aller Wohlergehen jedoch ausschlaggebend sind, Regenwurm, Ameise und Wildbiene. Den Anfang macht der Wolf, mit den wirklich exklusiven Dankeschöns für den Regenwurm.

In einer mitreißenden Multimediaaufführung wird Fräulein Brehm von ihren Beobachtungen, Erkenntnissen und Begegnungen in freier Wildregenwurmbahn erzählen.

Fräulein Brehms Tierleben verflechtet handfeste Wissenschaft, praktische Feldforschung und tiefe Einblicke in tierische Zusammenhänge zu einem theatralischen Ganzen. Jedes der Theaterstücke wird mit neuesten Forschungsergebnissen versehen und laufend aktualisiert. Die Schauspielerin und Regisseurin Barbara Geiger wird das Manuskript aus ihren intensiven Recherchen heraus entwickeln. Dafür stattet sie den Tieren selbst so einige Besuche ab, durchstöbert wissensdürstend die naturhistorischen Archive und Bibliotheken, lauscht den Erfahrungsberichten der Feldbiologen, und es hält sich ihre eigene Regenwurmfamilie um daraus bühnenreifen Schlüsse zu ziehen. Aus all den Erkenntnissen wird sie ein Wissenspaket schnüren, das die Muskelprotze von bisher unbekannter Seite zeigt.

Bei Fräulein Brehms Tierleben darf angefasst, geschnuppert, geschmeckt und begriffen werden!

Im neuen Stück treten zum ersten Mal richtige, lebendige Regenwürmer auf, Lumbricus terrestris, live onstage!

Die Vorstellung wird zu einer sinnlichen Reise, zum erlebnisreichen Abenteuer durch die faszinierende Naturgeschichte.

Im Zusammenklang von Theater und Biologie wird Fräulein Brehms Tierleben auf leichtfüßige Art und Weise ein Bewusstsein für unsere Umwelt schaffen. Das Fräulein pflanzt mit der Wahrhaftigkeit ihrer Schilderungen und dem Verständnis für biologische Zusammenhänge den Keim für ein ökologisches Weiterdenken. Alles das unter dem wachsamen Auge der Wissenschaftler, die alle Programme begleiten.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe?

Die großen Ziele sind, jedes Jahr drei Tierarten auf die Bühne zu bringen bis alle zehn Bände Brehms Thierleben geschafft sind – uff und Gloria!

Das nächste Ziel ist, das Verfassen von Lumbricus terrstris – Der Regenwurm zu stemmen, dafür brauchen wir Eure Unterstützung, denn es muß viel geforscht und begriffen werden, bevor wir den Erdwurm auf die Bühne bringen können!

Jede Tierart soll dran kommen, es gibt keine Lieblingstiere beim Fräulein, alle sind fräuleinmalig! Nachdem 2012 Bär, Luchs, Wolf und Wildkatze den Anfang machten, wird 2013 das Trio Infernale: Regenwurm, Ameise und Wildbiene das Fräuleinrepertoire erweitern.

2014 sollen Rauchschwalbe, Schwarzstorch und Rotmilan folgen. Fräulein und ihr Team gehen in die Luft. Und nicht nur das, wir schauen auch genau nach, was, wo und wie Heimat ist. Wo sind Zugvögel zuhause? Wo ist der Mensch daheim? Da geht es ganz klar auch um Evolution und philosophische Fragen. Und wie immer geht das alles nur mit engem Kontakt zu Feldforschern vor Ort. Gut so! Das wird spannend.

Das nächste Tier, um das es gehen wird, ist also Lumbricus Terrestris – Der Regenwurm. Der Regenwurm und seine Kollegen haben maßgeblich zur Gestaltung des Erdreichs beigetragen und wenn wir nicht aufpassen, ist das mit der Erdoberfläche nicht mehr weit her, denn die wird gerade so richtig weggefressen z.B. von industrieller Landwirtschaft. Und wenn Erde erst einmal weg ist, kommt sie auch nicht so schnell wieder, dann gibt es nur noch blanke Felsen oder Wüste! Und was machen wir dann?

Keine Erde, kein Regenwurm, keine Kartoffeln auf dem Teller,… so einfach ist das – gut, so einfach ist das nicht. Aber bitte schön, wer mehr wissen will, kann entweder 2000 Seiten Weltagrarbericht lesen – autsch! – oder ab März 2013 eine Vorstellung von Fräulein Brehms Tierleben Lumbricus Terrestris – Der Regenwurm besuchen.

Nach dem Regenwurm steht als Vertreterin der Wildbienen Die Große Erdhummel – Bombus magnus auf der Fräuleinliste, weil sie wunderschön, geradezu umwerfend barock ist, jeder Balkon, jeder Garten mit vielen Blühpflanzen von ihr kostenlos besucht wird und sie auf der Liste gefährdeter Tierarten steht.

Und weil sie als Wildbiene keine Lobby hat, hält das Fräulein ihr die Fahne hoch.

Dann kommt die Rote Waldameise dran und dann und dann und dann!

Ja, das ist nur der Anfang. Immerhin stehen insgesamt zehn Bände von Brehms Thierleben auf dem Programm.

Im Februar 2013 wird von Barbara Geiger ein Runder Tisch einberufen, zu dem Experten aus den Bereichen Biologie, Agrarökonomie und Umweltschutz geladen sind. Und sie kommen, um Ihr Wissen mit dem Fräulein zu teilen: Benedikt Haerlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Michael Spielmann von der Deutsche Umwelthilfe, Sepp Braun, Biobauer aus Freising und viele mehr. Moderiert wird das Gespräch von Barbara Geiger, Initiatorin des Fräulein-Projekts. Hier sollen die Visionen der Fachleute auf den Tisch kommen, geschützt und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um daraus die Essenzen für praktische Lösungen und theatralische Verwerkungen zu ersinnen.

aus: http://www.startnext.de/fraeulein-brehms-tierleben

Schimpanse im Tarzan-Film

In dem Buch „Ich, Cheeta“ von James Lever (2008) geht es um das Leben dieses Filmaffen. Im Zusammenhang mit einer Erwähnung von Jane Goodall erinnert Cheeta/Lever in dieser „Autobiographie“ an eine Hilfsorganisation, die gegen den Mißbrauch von (wilden) Tieren in (Hollywood-) Filmen kämpft: „Vergeßt nicht diese Website: www.noreelapes.irgendwas.“ (Seite 170).

Diese Internetseite postete am 6.12. 2005:

Incredible SHORT Film on Hollywood’s Use of Great Apes in „Entertainment“: No Reel Apes Campaign

This is a great use of technology to provide a glimpse into the use of Great Apes in „entertainment.“ For those who laugh at parading chimps, etc., perhaps you owe it to the truth to at least look into this issue. It’s always amazed me anyway how humans laugh when seeing chimpanzees dressed up, etc. Seems we’d have more sympathy to a very close relative. (Note: those from Kansas or other „creationists“ don’t bother emailing me. I’ve studied biology, anatomy, physiology, chemistry, and physical, cultural anthropology. There’s no doubt that we are VERY closely related to chimpanzees. Don’t be an idiot and deny this. Just take a look at them! If you don’t see shocking similarities, then you’re an idiot. Period.)

More information on this issue can be found through the Chimpanzee Collaboratory at:

www.chimpcollaboratory.org

Read on and visit the movie link. From another group:

With Peter Jackson’s remake of King Kong hitting theaters this month, check

out our spoof of the movie and Hollywood’s use of great apes in

entertainment [www.chimpcollaboratory.org/kk.htm]

It’s part of the No Reel Apes campaign to end the use of great apes in

entertainment. King Kong used no real apes, but most people don’t know the

trauma and mistreatment young chimpanzees and other great apes suffer in

other productions, or that many spend the next 50 or more years in

deplorable conditions.

That’s why animal advocates (Dr. Jane Goodall, the Doris Day Animal

Foundation, The Humane Society of the United States, etc.) and Hollywood

professionals (Pamela Anderson, Daryl Hannah, etc.) are challenging the

Motion Picture Association of America to make great movies without great

apes. Below is a list of others joining our challenge.

Please forward this email on to your friends, colleagues and family, and

visit the No Reel Apes web page at www.noreelapes.org.

Thanks!

Dr. Jane Goodall

Doris Day Animal Foundation

The Humane Society of the United States

Dian Fossey Gorilla Fund

The Center for Captive Chimpanzee Care

Chimpanzee and Human Communication Institute

American Zoo and Aquarium Association

Animal Legal Defense Fund

The Arcus Foundation

Animal Welfare Institute

Born Free USA

Great Ape Project

Lord Stratford, House of Lords

Richard Wrangham, Ph.D., Professor of Biological Anthropology (Harvard

University)

Peter Singer, Ira W. DeCamp Professor of Bioethics (Princeton University)

Daryl Hannah, Actor and activist

Pamela Anderson, Actor

Ed Begley, Jr., Actor

Wendie Malick, Actor and activist

Amy Smart, Actor and activist

Frances Fisher, Actor

Patrick McDonnell, „Mutts“ Comic strip

Tippi Hedren, Actor, President/Founder (The Roar Foundation)

Tony Gardner, Alterian Studios

Debbie Levin

Patie Maloney

Virginia McKenna, Actor, conservationist, campaigner

Rachel Hunter, Actor and model

Bill Jemas, 360ep – Entertainment Property Management

Sarah Baeckler

Coordinator

Chimpanzee Collaboratory

c/o Suite 100

227 Massachusetts Ave NE

Washington, DC 20002

www.chimpcollaboratory.org

sarah@chimpcollaboratory.org

Auf der Website von „chimpcollaboratory“ heißt es:

The Chimpanzee Collaboratory is a collaborative project of attorneys, scientists and public policy experts working to make significant and measurable progress in protecting the lives and establishing the legal rights of chimpanzees.

Please click here to learn more about how great ape „actors“ are treated

and how you can help.

„The trainers physically abuse the chimpanzees for various reasons, but often for no reason at all.“

Der Animal Legal Defense Fund meldete am 16. Dezember 2005:

Next week marks the release of Peter Jackson’s remake of the movie classic „King Kong.“ The Oscar-winning director used no real apes in the production, showing that cutting-edge filmmaking doesn’t involve cruelty to animals.

The Animal Legal Defense Fund and its partners in the Chimpanzee Collaboratory – including Dr. Jane Goodall and the Doris Day Animal Foundation – are working with humane organizations and Hollywood professionals like Pamela Anderson and Daryl Hannah to challenge the Motion Picture Association of America (MPAA) to make great movies without great apes.

ALDF signed on to an open letter sent to MPAA President Dan Glickman on December 5, urging him to call for an end to the use of great apes in movies and entertainment.

Check out this flash film spoof on Hollywood’s use of great apes, part of the “No Reel Apes” campaign to end the use of great apes in entertainment.

Most people don’t know the trauma and mistreatment young chimpanzees and other great apes suffer in the name of entertainment. Apes used in film and television are taken from their mothers when they are just babies, and the developmental damage they suffer is long lasting. By the age of eight, when chimpanzees become stronger and more independent, industry trainers struggle to dominate these natural behaviors, and apes become of no use and are “retired.” Most spend the rest of their lives—50 or more years—in pathetic roadside zoos and other substandard facilities.

What You Can Do

Send a polite letter to MPAA President Dan Glickman asking for an end to the use of great apes in Hollywood. As a leader in the entertainment community, he has the power to help our closest living relatives. Remind him that baby apes are taken from their mothers at an early age, forced to endure brutal training methods, and then often end up in horrible conditions at substandard facilities.

Contact Dan Glickman at:

15503 Ventura Blvd

Encino, CA 91436

818-995-6600

dglickman@mpaa.org

Gorilla mit Grzimek im Fernsehen auf Briefmarke

Einige berühmt gewordene „Tierdarsteller“ haben es in Hollywood bereits zu eigenen Trainern, Psychologen, Entertainern, Diätberatern und Managern gebracht, wobei es daneben auch immer mehr Tierfarmen gibt, die sich auf die Ausbildung seltener oder als besonders intelligent geltender Tiere für Film und Fernsehen spezialisiert haben. Mit einiger Verzögerung gibt es so etwas inzwischen auch in Deutschland. Den Tiertrainern gesellten sich die Vermittlungsagenturen zu.

Den Anfang machte die Borsig-Sekretärin Rosemarie Fieting, indem sie sich 1987 im Märkischen Viertel mit einer Künstleragentur für Look-Alikes und Tiere selbständig machte. Diese war dann die erste mit einer Lizenz der Bundesanstalt für Arbeit. Schon als Fünfjährige sah Rosemarie Fieting Liz Taylor ähnlich, so daß sie oft Liz genannt wurde: „Doppelgängerauftritte waren damals noch neu. Ich habe mir langsam einen Bestand aufgebaut: Mit einem Elvis allein kann man das nicht machen.“ Heute hat sie rund 35 Elvis- Interpreten in ihrer Kartei. Mit unterschiedlichen Tanz- und Gesangsqualitäten. Und dann bestitzt sie mehrere Pudel: „Ohne Mann könnte ich leben, aber nicht ohne Tiere!“ Im Prinzip kann „die Fieting“ inzwischen jeden und alles besorgen: Prinz Charles, Gorbatschow, Humphrey Bogart, Otto, oder eine Giraffe, die jemandem im zweiten Stockwerk durchs Fenster mit einem Blumenstrauß zum Geburtstag gratuliert. Einen Elefanten, der die Leute mit Schaum rasiert: „Das haben sie einem Bürgermeister mal zum Jubiläum geschenkt.“Aber auch einen Mann, der aussieht „wie eine Dogge“.

Manche Aufträge erfordern Erfindergeist: Einmal wurden zum Beispiel zwei Goldfische verlangt, die miteinander reden sollten. Frau Fieting nahm ihre eigenen und trennte sie mit einer Glasscheibe im Becken. Sofort schwammen sie von beiden Seiten gegen die Scheibe, wobei sie ihre Mäuler auf- und zumachten: „Es sah einer Unterhaltung täuschend ähnlich.“ Mitunter rufen auch komische Leute an, die wollen beispielsweise eine Doppelgängerin von ihrer Frau: „So was kann man doch nicht in der Kartei haben. Aus New York kam gerade ein Fax: Die wollten einen ,präzisen BMW-Fahrer‘ für einen Dreh in Polen. Was heißt nun ,präzise‘?“ Eine Firma in Los Angeles verlangte neulich auf die Schnelle einen „Hitler“, meldete sich dann aber nicht wieder. Frau Fieting hat Hitler gleich dreimal im Angebot, aber dafür nur einen Papst. Ihre „Pamela Anderson“, mit der sie gerade auf „Baywatch“-Discotournee ging und die laut Bild dieselben Hobbys wie die echte hat, ist gerade furchtbar verzweifelt, weil sich in Hollywood plötzlich alle Frauen ihre Brüste vergrößern lassen und sie das eigentlich nicht will. Rosemarie Fieting bestärkt sie darin: „Deine Stärke sind die Haare und der Mund, du wirst dir doch nicht deinen schönen Busen aufschneiden lassen, habe ich zu ihr gesagt.“

Die Fietingschen Simulations- Künstler beschränken sich nicht darauf, nur ihr Vorbild zu sein, sie wollen auch von allen anderen als solche behandelt werden: „Anstrengend! Meine ,Queen‘ ging so weit, daß sie einem Bürgermeister nicht die Hand geben wollte: ,Das steht nicht im Protokoll‘, hat sie gesagt. Von den ,Marilyns‘ hat sich eine sogar mal umgebracht – und zwar genauso wie die Monroe.“ Der Erfolg ihrer und ähnlicher Agentur deutet auf ein soziales Phänomen hin – das ist die zunehmende Verbreitung von Doppelgängern, die keineswegs bloß eine Sache gesteigerter Nachfrage ist. Sie scheint mit dem vom englischen Botaniker Rupert Sheldrake medientheoretisch begriffenen „morphogenetischen Feld“ erklärbar zu sein: Immaterielle Strukturen, die bei Lebewesen und sogar bei Kristallen qua Resonanz formbildend wirken. Danach würden die Stars und Prominenten über die Medien in ihrem jeweiligen kulturellen Epizentrum die größte „Wirkung auf Distanz“ erzielen – das heißt, die größte Anzahl von Lookalikes via Massenmedium erzeugen. Und damit wiederum ließen sich – über ihre geographische Verteilung – quasi Zonen medialer Beeinflussung ausmachen, die im „Globalen Dorf“ zwar weit reichen können, aber nicht beliebig sind. Es gibt zum Beispiel vier „Queens“, drei kommen aus London, wo die Königsfamilie anscheinend noch eine starke Vorbildfunktion besitzt.

Rosemarie Fieting hat ferner dreimal „Lady Di“ im Angebot: zwei kommen ebenfalls aus England, eine aus dem englischen Sektor Berlins. „Sie sagt immer: ,Ick bin aus Brighton!'“ Ihre „Marlene Dietrich“ kommt aus Berlin und „George Bush“ aus Amerika, „Linda Evans“ stammt aus Frankfurt- Bockenheim, und ihr äußerst gelungenes Otto-Double – natürlich aus Ostfriesland. Er ist dort Kinovorführer. Bei der steigenden Zahl ihrer Tieraufträge hat Frau Fieting erst einmal mit den „schwierigen“ Besitzern zu tun, die oft besondere Bedingungen stellen. Bei einer Katze, die für 200 Euro im Prenzlauer Berg in einem FU-Lehrfilm mitspielen sollte, waren das zum Beispiel „keine Scheinwerfer, keine Zugluft, keine Straßenszenen“. Alle paar Tage kommt inzwischen jemand mit seinem Tier zu ihr in die Agentur: eine alte Frau mit ihrem Wellensittich, der angeblich „perfekt spricht“, eine Punkerin mit einer weißen Ratte, die „überdurchschnittlich intelligent“ ist oder alleinstehende Männer, deren Hund oder Katze „besonders photogen“ ist bzw. „auch schwierigste Aufgaben bzw. Szenen meistert“.

Nicht selten handelt es sich bei diesen Tierbesitzern um halbe Menschenfeinde, die dafür um so besser mit Tieren umgehen können, zu denen sie eine bisweilen an Sodomie, aber auch an Verhaltensforschung grenzende Beziehung entwickelt haben. Ähnliches gilt für manchen Besitzer von Kakteen oder Bambus, nur dass diese nicht zu Rosemarie Fieting in die Künstleragentur kommen. Dafür hat sie es immer öfter mit Leuten zu tun, die so „medienbewußt“ sind, dass sie ihre Tiere bewußt für den Einsatz in Medien trainieren. Einige leben bereits von solchen Auftritten – drei seien genannt:

Einmal das in Hoppegarten lebende Ehepaar Ralf und Manuela Grabo. In ihrer ausgebauten Scheune und mehreren Volieren im Garten halten sie vier Hühner, drei Greifvögel, einen Kolkraben und zwei Pferde. In zwei Terrarienim Haus leben fünf Riesenschlangen und in einem Aquarium etliche Fische. Ralf Grabo war früher Jockey und arbeitete dann im Tierpark (Abt. Raubtierhaus), Manuela Grabo hat, als gelernte Tischlerin, früher nie was mit Tieren zu tun gehabt. Sie fand jedoch Schlangen „schon immer schön, mein Liebling aber ist der Uhu“. Dieser sowie die anderen Greifvögel wurden zu DDR-Zeiten aus Nachzuchten erworben, teilweise über befreundete Falkner. Über den Heimtierpark Thale fanden die Grabos 1995 ihren Kolkraben „Kolja“, der schon seinen Namen sowie „Hollo“ sagt, außerdem kann er bellen und gackern. Ihre Nebelkrähe spielte in einem neudeutschen Film, der im Knast Rummelsburg gedreht wurde, mit sowie in einem phantastischen US-Film – auf einem See in der Sächsischen Schweiz, wo sie auf dem Rand eines im Wasser schwimmenden großen Schuhs entlangzugehen hatte: „Die tat das, als hätte sie nie etwas anderes gelernt.“ Auch die Zumutung, mit einem fremden Hund zusammen einen überfahrenen Hasen an der Landstraße zu verspeisen, absolvierte sie mit Bravour: „In die Kamera fliegen mußte sie dann auch noch, und dann hatte die Filmproduktion auch noch nicht mal Geld dafür.“

Die ledige Honorarfrage: „Das sind Aufwandsentschädigungen, die nicht einmal den Unterhalt der Tiere decken.“ Eines der Graboschen Hühner spielte – für ein Trinkgeld – in einem Kinderfilm mit: auf einem schwankenden Oderkahn. „Auch das hat gut geklappt, mit der Zeit werden wir ja sowieso alle, wie soll ich sagen: professioneller.“ Neulich brauchte RTL eine Schlange, die sich kurz um einen beleuchteten Globus windet: Grabos Boa schaffte es, ohne daß Styropor-Stückchen als Stützen auf die Kugel geklebt werden mußten. Bei einer anderen Dreharbeit traf Ralf Grabo auf den amerikanischen Vogeltrainer, der einst mit Hitchcocks „Vögeln“ (1 und 2) gearbeitet hatte – er bat ihn sofort um ein Autogramm: „So jemand ist für mich natürlich interessanter als irgendso ein Star.“ Mit Greifvögeln darf man laut des nun auch im Osten geltenden Bundestierschutzgesetzes nur beschränkt kommerziell auftreten. Grabos Bussard trat neulich in einem Stück von Johann Kresnik auf: Er saß auf dem ausgestreckten Arm einer schwangeren Schauspielerin. Obwohl der Bussard kaum Probleme mit dieser Rolle hatte, durfte er dann nicht mit auf ein Gastspiel der Volksbühne nach Belgrad: „Die Behörden wollten es nicht genehmigen. Serbien gehöre nicht zur EU und so weiter.“ Wegen solcher oder ähnlicher Restriktionen nehmen die Filmproduktionen meist gleich einen Falkner vor Ort in Anspruch oder hier einen Vogel der Adlerwarte im Teutoburger Wald.

Und dann haben die Grabos auch noch zunehmend mit politisch korrekten Jungjournalisten zu kämpfen, die – wie tip-TV jüngst – immer wieder gerne Reportagen über falschverstandene Tierliebe beim Halten seltener Tiere in urgemütlichen 3-Zimmer-Wohnungen senden: „Solche Tiere gehören in den Urwald!“ Manuela Grabo meint: „Eigentlich haben wir einen ganz schweren Stand in dieser Gesellschaft, wir sind eine Randgruppe. Und wie die Behörden mit uns umgehen, das grenzt mitunter schon an Schikane.“ Mit einigen Schlangen veranstaltet sie regelmäßig „Patientenabende“ in Reha-Kliniken: „Das hat sich so aufgebaut“, wobei sie kein „Zirkusspektakel“ veranstaltet, sondern primär „Aufklärung“ leistet. Auch ihre Schlangen kommen nicht aus dem Urwald, sondern aus der DDR. Eine wirkte neulich in einer TV-Dokumentation über verbotenen Tierhandel mit, wo sie auf dem Schwanebecker Zollhof in einer Voliere eine beschlagnahmte Python zu mimen hatte, die sich auf einem Ast zusammenringelt und noch ganz benommen ist von der ganzen. Schmuggeltour: Es klappte auf Anhieb.

Die Berliner Volksbühne ist inzwischen bekannt dafür, dass sie in ihren Stücken oft und gerne Tiere einsetzt: Hunde, Pferde und ganze Ziegenherden. Die meisten Tiere engagieren sie von (und mit) Bernd Wilhelm. Bis vor kurzem lebte er in einem Kleingewerbegebiet in Spandau. Der gelernte Tierpfleger arbeitete früher in den Tierversuchslabors der FU. Nach einer Infektion wurde er Frührentner. „Schon immer“ hatte er sich privat Tiere gehalten – die überdies gerne irgendwelche „Dummheiten“ machten. Mit den Jahren entstand daraus eine ebenso eigenwillige wie freundliche Dressurmethode, die sich heute auszahlt, insofern Herr Wilhelm mit seinen Tieren nicht nur von der Volksbühne, sondern auch von Film- und Fernsehproduktionen „gebucht“ wird: „Die Tiere arbeiten für ihren Lebensunterhalt.“ Daneben tritt er – mit seinen Eseln, Ponys und Ziegen etwa – auch bei Laubenpieperfesten auf und unternimmt Kutscherfahrten mit spastischen Kindern. Außerdem hält er für Problempferde eine „orthopädische Hufbehandlung“ parat. Alles im erlaubten „Rahmen des 300-Euro- Zugewinns“. Die meisten seiner Tiere landeten nach einer „Leidensgeschichte“ bei ihm, und sie müssen nicht auftreten, wenn sie nicht wollen.

Die Perserkatze „Missy“ zum Beispiel „wurde schlecht behandelt“: Jetzt liegt sie die meiste Zeit hinterm Ofen in einem Pappkarton. Benno, der kurzbeinige schwarze Hund, gehörte einer Fixerin, die jetzt in einem Haus der Treberhilfe wohnt: „Aus ihm könnte noch mal was werden.“ „Fuchsy“ wurde angefahren am Straßenrand gefunden. Der Kapuzineraffe „Kingkong“ „arbeitet zwar nicht gerne, ist aber dafür nie böse“. Er mag am liebsten Limonade und Gummibärchen und liegt abends neben der für Kunststücke zu alt gewordenen Schäferhündin Sandra. Alle Tiere, auch die Waschbären, der Nasenbär, die Zwergschweine und die Hühner verstehen sich untereinander: „Das müssen sie auch, sonst geht das gar nicht.“ Herr Wilhelm lehnt Aufträge, bei denen sie „schwierige Sachen“ machen sollen, ab.

„Die größte Schwierigkeit sind aber die Schauspieler, die sich erst an die Tiere gewöhnen müssen“. Insbesondere galt das einmal – für einen ORB-Moderator – bei Wilhelms zwei Riesenschlangen. Sein Hahn spielte jüngst im Videoclip der Lassie Singers mit: Er mußte auf einer Haltestange in der U-Bahn sitzen. Dabei schiß er der Sängerin auf den Kopf. Einige Kinder, die in der Schrebergartensiedlung wohnen, helfen Bernd Wilhelm gelegentlich beim Füttern und Ausmisten – die Friseuse Manuela schon seit 12 Jahren. Zu Hause hat sie jetzt selbst drei Hunde, Katzen und Fische. Während ich Bernd Wilhelm interviewte, erlaubte „Kingkong“ mir, auf der Couch Platz zu nehmen. Als Manuela kam, bestand er jedoch darauf, daß ich ihren Stammplatz räumte. Bernd Wilhelm hat inzwischen einen Bauernhof außerhalb der Stadt gepachtet, wo seine Tiere mehr „Freiraum“ haben.

Auf dem Land, bei Oranienburg, lebt auch die Hundetrainerin Sabine Berg, allerdings in einem kleinen Reihenhaus mit einem winzigen Garten. Sie hält derzeit neun Hunde. Trotzdem sieht dort innen wie außen alles blitzblank aus, überall stehen Topfpflanzen und Nippes und selbst auf den Plüschsesseln findet sich kein einziges Hundehaar. Sabine Berg kann sich inzwischen eine Putzfrau leisten, außerdem hat sie aber ihre Tiere auch so gut erzogen, dass sie sich vertragen und nichts kaputt oder schmutzig machen: „In so einer Wohngemeinschaft, wie wir sie hier haben, muß jeder Rücksicht auf den anderen nehmen und sich halbwegs anständig betragen!“ Sabine Bergs letzte Neuanschaffung war ein großer grauer Mischlingshund, den sie sich in einem polnischen Tierasyl beschaffte und erst einmal entwurmte und aufpäppelte. Gleich bei seiner ersten kleinen Rolle erwies er sich als ein „wahres Naturtalent“: Er mußte in einem TV-Krimi neben einem Mann über einen Acker gehen, dieser wurd dann erschossen und der Hund mußte die ganze Zeit traurig neben der Leiche ausharren, die er ab und zu beschnüffelte und anstupste, so als könne er es nicht fassen.“Das hat der so gut gemacht, das ich glaube, aus dem wird noch mal w as.“

Ein interessantes Filmtier-Problem tut sich gerade in Namibia auf. Dort halten eine Reihe von Leute sich neuerdings Wolfshunde. Weil es sich dabei um Kreuzungen zwischen Hunden und Wölfen handeln soll, wird das als nicht ganz ungefährlich angesehen. Nun gibt es aber in Namibia gar keine wild lebenden Wölfe und deswegen gingen einige Forscher dort der Frage nach: Wo dann die Wolfshunde herkommen? Ihre vorläufige Antwort lautet, dass mehrere ausländische Filmteams Außenaufnahmen in Namibia drehten, wobei sie einige mitgebrachte Wölfe frei ließen, um sie zu filmen. Diese Tiere seien nach Drehschluß im Land geblieben und hätten sich dort mit verwilderten Hunden gepaart.

Elefant im Dokumentarfilm

Der Elefant Topsy hatte einen Pfleger im New Yorker Zoo angefallen und sollte erschossen werden. Thomas A. Edison erfuhr davon und bot an, ihn mit Stromstößen zu töten. Das wurde dem Glühbirnenerfinder auch genehmigt, außerdem durfte er die Ermordung des Elefanten mittels Elektrizität filmen – und die Aufnahmen hernach zu Werbezwecken für sein Beleuchtungssystem verwenden.

Nilpferde in ihrer natürlichen Umwelt am Bahnhof Zoo

Der Wurm in den Tränen von Nilpferden

Der 1922 in Stettin geborene ARD-Tierfilmer Horst Stern („Sterns Stunde“) kaufte sich einmal zwei Kolkraben. Hinterher – 1973 – gab er selbstkritisch zu bedenken: „Ich konnte dabei nicht wirklich wissenschaftliche Zwecke für mich in Anspruch nehmen, vielmehr nur meine tiernärrische Neugier auf diese sagenhaften klugen Vögel. Wie ich denn überhaupt sagen muß, dass nicht selten passionierte Tierfreunde, insbesondere Tierfotografen, mehr Schaden in der Tierwelt anrichten als dass ihre Beobachtungen und Bilder ihr nützen.“

1945 kassierten die Engländer das Schiff „Seeteufel“ des Unterwasserfilmpioniers Hans Hass, weil dieser an „Kriegsmittelforschung“ beteiligt war. 1959 stürzte der Sohn des Frankfurter Zoodirektors beim Tiere filmen und zählen in Afrika mit seinem zebragestreiften Flugzeug ab. Sein Vater, der Veterinär Bernhard Grzimek moderierte jahrzehntelang die TV-„Kultsendung ‚Ein Platz für Tiere'“. Im Osten tat es ihm der Berliner Zoologe Heinrich Dathe mit seiner beliebten Sendung „Tierparkteletreff“ nach. In Frankreich entwickelten sich zur gleichen Zeit die TV-Sendungen des Unterwasserfilmers Jacques Cousteau, der mit seiner Yacht „Calypso“ anfangs auch noch für den Geheimdienst tätig war, zu „Straßenfegern“. Seitdem hat sich die Zahl der Tierphotographen und -filmer vertausendfacht. Der berühmteste ist noch immer der dafür inzwischen geadelte BBC-„Wildlife“-Moderator David Attenborough. Auf die Frage eines Interviewers, welche Entdeckungen in der Natur ihn wirklich überrascht hätten, antwortete er: „Wenn man mit der Natur zu tun hat, kann man an jedem einzelnen Wochentag einer Überraschung begegnen. Es gibt deren tausende, zum Beispiel, einen Wurm, der nur in den Tränen von Nilpferden lebt.“

Der 68er-Regisseur Jean-Luc Godard hat sich von Attenborough inspirieren lassen – und will demnächst ebenfalls einen Tierfilm (Arbeitstitel: „Abschied von der Sprache“) drehen. Der Zeit-Filmredakteurin Katja Nikodemus gestand er, dass er weder Internet noch Mobilfunk habe und selten fern sehe: „Nur manchmal Tierfilme auf BBC, in denen Menschen Monate damit verbringen, um einem Käfer oder einer Haselmaus nachzustellen.“ „Was ist Ihr nächstes Filmprojekt?“ „Die Geschichte eines Paares, das sich sehr gut versteht. Und das sich besser versteht, sobald es einen Hund hat.“ „Im Drehbuch sind ja bereits Photos…Und da ist auch ein Hund…“ „Das ist unser Hund.“ „Verstehen auch Sie und Ihre Frau sich besser, seit Sie den Hund haben?“ „Nun, er tut uns gut.“ „Weil sie manchmal über den Hund miteinander kommunizieren?“ „Sehr oft sogar. Sehen Sie, ich brauche wirklich kein Mobiltelefon.“

Die Frankfurter Rundschau fragte kürzlich David Attenborough, ob seine Arbeits-„Methoden“ denen seines Bruders Richard ähneln würden, der ein Spielfilmregisseur ist. Der Tierfilmer, der alle Biotope dieser Welt außer der Wüste Gobi kennt, antwortete, sie seien „vollkommen verschieden. Er erfindet Geschichten, während ich Geschichten filme.“ Meistens läßt David Attenborough jedoch filmen – und beamt sich dann hinterher als Erklärer in den Film rein. 2011 sprach der „Mirror“ von einem „Attenborough-Skandal“: Er hatte in einem Interview 2009 zugegeben, die im Zoo gefilmte Geburt eines Eisbären in eine Sendung eingebaut zu haben, die diese Tiere in der arktischen Wildnis zeigte. Attenborough verteidigte nicht nur seinen „Fake“, sondern gab gleich noch einige weitere zu. Die Tierfilme produzierenden Firmenchefs sprangen ihm bei: Seine „Methode“ entspreche den „Redaktionsanforderungen, sie sei „Standard“ bei der Produktion von „Natural History Programmes“.

Ähnliches galt auch für den ARD -Tierfilmer Heinz Sielmann („Expeditionen ins Tierreich“). Er begann professionell Tiere zu filmen als Soldat für die Wehrmacht auf Kreta, wo er 1945 gefangen genommen und mitsamt seinem Material nach England verschifft wurde. Dort, bei der BBC, entstanden dann auch seine ersten größeren Filme, die bereits Rekordzuschauerzahlen erreichten, später machte er beim NDR weiter – und wurde anscheinend steinreich dabei.

Der Tiergedichtsautor Wiglaf Droste mochte Sielmann nicht. Ich nahm Sielmann insbesondere seinen dumpfdarwinistischen Kommentar zu einem gefilmten Mückenschwarm übel, der im Abendlicht über einem Teich tanzte: „Sie haben nur ein Interesse – sich zu vermehren!“ raunte Sielmann dazu aus dem Off. Quatsch, so ein „Interesse“ gibt es nicht, schon gar nicht bei Mücken, die viel lieber „ohne Folgen“ vögeln würden. Und sowieso: Haben sie etwa ein Verständnis vom Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und Fortpflanzung? Sehr sachlich wird Sielmann in einem biographischen Aufsatz der Tierfilmerhistoriker Jan Clemens und Arnulf Köhncke behandelt: „Auf Kreta im Sturm und im Regen“. Darin wird u.a. der erste „Tiertonfilm“ von Sielmann erwähnt, den er an der Ostsee drehte: „Vögel über Haff und Wiesen“. Er wurde 1938 auf der Jahrestagung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft in Königsberg uraufgeführt. Im Tagungsbericht hieß es: „Der Film ist das Erstlingswerk eines noch sehr jungen Autors, der in Arbeitsdienstuniform zu seinen Bildern vorträgt. Er erntete reichlichen Beifall.“ 1939 wurde Sielmann Funklehrer der Wehrmacht in Posen, wo man dann auch den Königsberger Professor Konrad Lorenz als Mediziner hinversetzte, ebenso Joseph Beuys, der dort Funk-Schüler von Sielmann wurde. 1943 durfte Sielmann dann auf Kreta die Dreharbeiten des dort plötzlich gestorbenen Tierfilmers Horst Siewert fortsetzen – bis die Engländer die Insel einnahmen. In Marcel Beyers Roman „Kaltenburg“, geht es um die Beziehungen zwischen Lorenz, Beuys, Dathe und Sielmann, die real und filmisch auf der Vogelwarte Rossitten hinter Königsberg ihren Ausgang nahmen.

Dieses ornithologische Institut, das seit 1944 Rybatschi heißt, wird noch heute – obwohl in Litauen gelegen – von russischen Wissenschaftlern verwaltet. Ein Großteil seiner Finanzen kommt von der „Heinz Sielmann Stiftung“, die das Vermögen des 2006 gestorbenen TV-Tierfilmers, der aus Königsberg stammt, in tierschützerische Taten umsetzt. Dazu gehört ferner eine „Darwin Forschungsstation“ auf den Galapagos-Inseln, mehrere Vogelschutz- und -pflegestationen in Deutschland und Italien sowie die Stiftungszentrale auf dem Gut Herbigshausen bei Duderstadt. In Berlin haben sich die Naturschützer im „Haus der Stiftungen“ am Check-Point-Charly eingemietet. 2005 hieß es dort auf einer Pressekonferenz, die Sielmann-Stiftung habe den 3.422 Hektar großen sowjetischen Militärübungsplatz „Döberitzer Heide“ bei Staaken erworben, wo seitdem Wisente, Wildpferde, -ziegen und -schafe im unübersichtlichen Gelände grasen. Dann kamen noch 1.055 Hektar Seenlandschaft bei Groß Schauen – inklusive der dort lebenden seltenen Fischotter, Rohrdommel und Trauerseeschwalbe – dazu, sowie 2.742 Hektar Braunkohlefolgelandschaft um Wanninchen bei Luckau, ferner 900 Hektar ehemaliges Grenzgebiet im Eichsfeld und 13 Hektar Stauseelandschaft im Glockengraben bei Teistungen. Auf diesen von den Kommunisten bis 1990 industriell bzw. militärisch genutzten „Ödflächen“ entstehen nun die vom Kapitalismus versprochenen blühenden Landschaften.

So wendet sich das einstige Paradies der Werktätigen zu einem „Naturparadies“, wie der N.D. diese „Projekte“ nennt. Endlich hat ein Tierfilmer auch mal mehr Nutzen für die Natur gebracht, als der Schaden, den seine Beobachtungen und Bilder ausmachen. 2012 nun gab die Stiftung bekannt, dass sie auch noch das 12.000 Hektar große Übungsgelände der Roten Armee in der Kyritz-Ruppiner Heide – „Bombodrom“ genannt, übernähme. Naturschützer und Anwohner hatten jahrelang gegen dessen militärische Nutzung protestiert. „Hier entsteht jetzt eine einzigartige Heide-Naturlandschaft“, erklärte dazu der Geschäftsführer der Stiftung Michael Spielmann vor Ort. „Ein mit Munition hochgradig verseuchtes Gelände soll für die Natur bewahrt werden,“ notierte sich der N.D – und erinnerte zum Einen daran, dass das Areal einst „streckenweise Tag und Nacht unter Dauerbeschuss lag, teilweise wurden heute geächtete Streubomben abgeschossen“ und zum Anderen, dass „nach dem Abzug der Russen die Bundeswehr das Gelände übernehmen wollte, sie scheiterte aber am Widerstand der Bürger.“

Ende gut, alles gut also: Schon seien „seltene Vögel wie Wiedehopf, Steinschmätzer und Bachpieper gesichtet worden, ein Wolf tappt von Zeit zu Zeit in die Fotofalle,“ erzählte der Projektleiter der Sielmann-Stiftung Lothar Lankow. Um das Gelände zu säubern, „muss pro Quadratmeter mit etwa einem Euro Kosten gerechnet werden. Bei vollständiger Räumung von Minen und Munition wären das bis zu 595 Millionen Euro.“ Es gehört nach wie vor der „Bundesanstalt für Immobilienaufgaben“. Um das Areal kümmern sich vier Revierleiter, fünf Waldarbeiter und ein Feuerwerker, deren Arbeitsplätze nun die Sielmann-Stiftung mit 320.000 Euro jährlich finanziert, zudem will sie einen Teil des Waldes „ökologisch umbauen“ und Wildtierarten dort ansiedeln.

Etwa zur gleichen Zeit, da dieses neueste „Projekt“ der Sielmann-Stiftung in Brandenburg verhandelt wurde, gab der französische Wissenssoziologe Bruno Latour in einer Rede vor der Berliner „Unseld-Stiftung“ zu bedenken: „Ökologie ist nicht die Wissenschaft von der Natur, sondern das Nachdenken darüber, wie man an erträglichen Orten zusammenleben kann. Ökologie wird nur dann gelingen, wenn sie nicht in einem Wiedereintritt in die Natur – diesem Sammelsurium eng definierter Begriffe – besteht, sondern wenn sie aus ihr herausgelangt.“ Wie – das müßte mal jemand filmen.

Beliebt: Hai im Film

Unterwasserfilme

Bei der Europremiere des 45 Minuten langen Unterwasserfilms „Sharks 3D“ im Imax am Potsdamer Platz wurden die Zuschauerreihen mit verlosten Karten aufgefüllt. Der anschließende Applaus fiel dennoch mäßig aus: „Zu wenig action!“, bemängelten viele. Da ist der Kinobesitzer „Discovery Channel“ selbst schuld, denn sein Programm ist ansonsten voll mit blutrünstigen Haifilmen, in denen die Kameramänner ständig neue Haischutzvorrichtungen testen. „Sharks 3D“ wurde dagegen ohne Taucherkäfige gedreht; er will „das schlechte Image dieser Tiger der Meere korrigieren“, wie die Filmemacher Jean-Jacques Mantello und Jean-Michel Cousteau, Sohn des Unterwasserfilmers Jacques Cousteau, vorab erklärten. Mit dem 3D-Verfahren präsentierten sie uns diese Fische nun erstmalig zum Greifen nahe: Ich musste ein paarmal sogar den Kopf einziehen, um einer Makrele auszuweichen. Die Haie wurden in ruhigen Einstellungen und von ihrer besten Seite gezeigt, denn die Regisseure gingen davon aus: „Es gehört zu unserer Natur, nur das zu schützen, was wir mögen.“ Der Mitproduzent aus der UN-Umweltschutzbehörde erklärte dazu: „They are not man-eaters. Sharks are there to do their job: cleaning up the ocean!“

Das haben wir vor allem dem „Calypso“-Team von Jacques-Yves Cousteau zu verdanken. Sein Sohn Jean-Michel Cousteau präsentierte nun als Präsident der „Ocean Futures Society“ den Film „Sharks 3D“. In Berlin läuft parallel dazu eine Hai-Komödie über seinen Vater: „Die Tiefseetaucher“ von Wes Anderson, die man sich ebenfalls ansehen sollte. Inhaltlich geht es, wenn man so sagen kann, um das ständige Filmen und Gefilmtwerden, damit man weiter im Geschäft bleibt – und weiter mit der hier „Belafonte“ genannten „Calypso“ über die Meere schippern kann, wobei man auch schon mal die Konkurrenz piratisiert und selbst böse piratisiert wird; zu allem Überfluss meutern irgendwann auch noch die Praktikanten an Deck. Über und unter Wasser nichts als Haie, wobei sich egoistische Leidenschaften gegen alle ökologische Moral stemmen: Auf die Frage, welchem „wissenschaftlichen Zweck“ denn seine „Jagd auf den Jaguarhai“, der seinen besten Freund tötete, diene, antwortet Captain Ahab/Nemo/Bligh/Cousteau/Zissou (gespielt von Bill Murray): „Rache!“

Noch eindeutiger um die ökonomische Verwertung von Fischen kreist „Darwins Albtraum“ von Hubert Sauper und Nick Flynn. Darin geht es um den Nilbarsch im Victoriasee, dessen Filetstücke in die EU exportiert werden, während den Einheimischen nur Kopf und Schwanz bleiben. „Bevor der Barsch im Victoriasee ausgesetzt wurde, gab es hier viele Fischarten. Er fraß sie alle auf. Aber ökonomisch ist das gut“, so beurteilt ein Fischexporteur diese postkoloniale Öko-Katastrophe.

Wer danach noch näher an den Victoriabarsch ranwill, dem sei die Lebensmittelabteilung von KaDeWe und La Fayette sowie das „Nordsee“-Restaurant in Mitte empfohlen. Lebende Haie gibt es schräg gegenüber im „Sea Life Center“ des Aqua-Doms zu sehen, halb lebende in der Disco „Shark-Club“ an der Friedrichstraße. Die kleinen Clownfische aus „Findet Nemo“ schwimmen im Seewasseraquarium der Kantine des Arbeitsgerichts am Lützowplatz sowie auch in mehreren Aquarien der beiden Zoos. Dort leben auch etliche Seeschildkröten. Die von innen leuchtenden Meerestiere aus dem Film „Die Tiefseetaucher“ kann man real, aber nicht legal in einigen Neuköllner Tierhandlungen erwerben: Es sind Zebrafischchen aus dem Labor der taiwanesischen Firma Taikong Corp., denen man das Gen einer Qualle, die fluoreszierendes Protein synthetisiert, auf das Genom pfropfte. Ihre Einfuhr in die EU-Länder ist noch verboten, weswegen es dieses erste transgene Haustier vorerst nur als Bückware gibt – ab 39 Euro. Man kann aber jetzt schon die These wagen: Der Aquariumsboom und die Unterwasserfilmnachfrage scheinen sich gegenseitig hochzuschaukeln.

Krake im Fernsehen

P.S.: Noch kann man nicht entrüstet sagen: „Das ist doch Fernsehen“, so wie man früher sagte: „Das ist doch Theater“ – denn es gibt laut Baudrillard kein referentielles Universum mehr. Noch ist Glaubwürdigkeit also bloß ein Spezialeffekt. Aber es gibt eine Ausnahme: Das ist das Tierfernsehen, d.h. Tierfilme. Die Tiere leben in einem anderen Universum – ohne Repräsentanz und Souveränität (noch). Abgesehen von „Knuth-TV“ erfreuen sich in Berlin vor allem die gefilmten Kraken großer Beliebtheit. Seltsam!

Den Anfang machten der Prager Philosoph Vilem Flusser und der französische Zoosystemiker Louis Bec mit ihrem Buch „Vampyrotheutis infernalis“ – ein maximal fußballgroßes Weichtier, das in 1000 bis 4000 Meter Tiefe lebt – also in ewiger Dunkelheit. Weswegen es neben seinen zwei Augen, die lidbewehrt und mit unseren nahezu identisch sind, auch noch zwei Leuchtorgane, ebenfalls mit Lidern, hat. Darüberhinaus zwei dünne, aber sehr lange Spiralfühler und zwei ohrenartige Flossen. Der kleine achtarmige Tintenfisch hat zwar keine Tinte zum Verspritzen, dafür kann er sich jedoch bei Gefahr mit seinen Häuten zwischen den Fangarmen komplett ummanteln – und ist dann bloß noch eine stachelbewehrte rostrote Kugel mit hellen Flecken, die in der „abyssalen“ (abgründigen) „Sphäre“ im sogenannten Meeresschnee dahintreibt.

Vampyrotheutis infernalis und wir werden uns nie begegnen, denn er implodiert in unserem himmlischen Universum und wir werden in seinem höllischen erdrückt. Er bzw. seine Art ist 250 Millionen Jahre alt und wurde erstmalig 1903 mit einem Vertikalnetz während der deutschen Valdivia-Expedition gefangen – d.h. tot hochgeholt. Der Zeichner des Expeditionsleiters Karl Chun kommentierte damals den Fang: „Man meint, unser Herrgott hat alle Dummheiten, die er gemacht hat, in die Tiefsee verTintenfische live – im Fernsehen, im Naturkundemuseum und im Aquarium: bannt.“

Vilem Flusser starb 2000, vorher hielt er in Berlin noch einen Vortrag über diesen primitiven Cephalopoden. Dazu wurde ein TV-Film gezeigt über eine eine japanischen Biologin, die sich täglich tauchend einem in Flachwasser frei lebenden Kraken näherte, um ihn zu füttern. Dafür wurde sie jedesmal von ihm, der fast so groß war wie sie, mit seinen Tentakeln liebevoll umarmt. Nach dem Vortrag ging man noch in ein koreanisches Restaurant am Kurfürstendamm. Wegen der Berlinale saß u.a. eine hochgeschminkte Schauspielerin mit am Tisch, die die ganze Zeit kleine lebende Kraken in süßsaurer Sauce aß. Obwohl die Weichtiere sich dabei in Todesangst an ihre Zunge und Lippen klammerten, war anschließend die Schminke der Koreanerin nicht ein bißchen verschmiert. Die Drumherumsitzenden waren davon sehr beeindruckt.

Der Veranstaltung folgte 2007 ein langer Abend mit einer italienischen Forscherin und einem TV-Filmausschnitt in der Universität der Künste, der den Kopffüßern gewidmet war, wobei auch das Buch „Der Krake“, gestreift wurde, das für den Autor Roger Caillois ein „Versuch über die Logik des Imaginativen“ war: Für Europäer sind die Riesenkraken furchterregend und gefährlich, für die Japaner dagegen trinkfreudig und sexbesessen. Vilem Flusser hat demgegenüber das Weltbild des kleinen Vampyrotheutis infernalis imaginiert. Beides braucht Wissen (genauer gesagt: Malakologie), aber man muß darüber hinausgehen. Für Louis Bec sind sie, die biologischen Wissenschaften, Versuche, eine „transversale Kommunikation zwischen den Arten“ herzustellen.

Ende 2007 kam dies durch den Kulturwissenschaftler Peter Berz noch einmal im Naturkundemuseum zur Sprache und zum Bild. Für Heidegger war – im Gegensatz zu uns „weltbildenden Menschen“ – das Tier noch „weltarm“. Aber man kann sich gewissermaßen gedanklich zusammentun, um auch ein „Dasein“ des letzteren zu halluzinieren – auf der Basis von Cephalopoden-Wissen und ausgehend u.a. von der Topologie: Vampyrotheutis infernalis ist weich und sackartig, kann sich umstülpen und ist tendenziell spiralisiert (eine „libidinöse Höhle“), wir dagegen sind hart, haben ein Skelett, sind segmentiert und zweiseitig symmetrisch (ein Charakterpanzer?). Und während wir uns aktiv um unsere Nahrung bemühen müssen, treibt diese dem Kraken entgegen. Er muß bloß seine Tentakeln spreizen – wie ein aufgespannter Regenschirm mit dem Schlund in der Mitte. Gibt es schärfere Gegensätze als die zwischen ihm und uns?

Flusser konstruiert für den Kraken eine spiralförmige Existenzweise, ja einen ganzen Neospiralismus. Dieser ist dann aber gar nicht mehr weit vom menschlichen entfernt – wie ihn z.B. der Rote Baron mit seinen sich immer höher schraubenden Flügen ohne Sauerstoff unternahm, wobei seine Notizen zunehmend unlesbarer wurden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem „Richthofen-Syndrom“. Darüberhinaus haben beide – Mensch und Vampyrotheutis infernalis – noch dies gemeinsam: „Sie sind Sackgassen der Evolution“ laut Flusser. „Er hat zudem ein Wesen ausgewählt, bei dem es nicht ausgeschlossen ist, daß es über das verfügt, was unsere Philosophen die Fähigkeit zur Weltanschauung nennen, denn sein tierisches Volumen und jener Teil, der die neuronischen Verknüpfungen beinhaltet, ist groß genug,“ schreibt Abraham Moles in einer Rezension der „Philosophiefiktion von Vilem Flusser“.

Die letzte Veranstaltung über den kleinen Tiefseekraken fand am 24. September statt – ebenfalls im Naturkundemuseum. In dessen Tier-„Filmwelten-Reihe“ las Hans Zischler Passagen aus Flussers „Vampyrotheutis infernalis“ vor und der Kustos für Weichtiere präsentierte zusammen mit dem Kustos für Heuschrecken den japanischen TV-Film „Der Vampir aus der Tiefsee“, nachdem sie zuvor das letzte noch existierende in Alkohol eingelegte und inzwischen stark verschrumpelte, kaum tennisballgroße Exemplar der Valdivia-Expedition herumgezeigt hatten. Der Film verdankt sich einem US-Meeresbiologen, der ein ferngelenktes U-Boot bauen ließ, das er mit Scheinwerfern, Kameras und einer Fangvorrichtung ausrüstete. Damit beobachtete er einen Vampyrotheutis infernalis in großer Tiefe vor der Küste Kaliforniens, einen zweiten fing er ein. Durch das Glas einer speziellen Druckkammer sah man anschließend sein langsames Sterben, das zuletzt gnädig weggeblendet wurde.

Gleich am nächsten Tag ging ich in das Zoo-Aquarium, um mir in der dortigen „Welt im Glase“ einen noch halbwegs lebenden Kraken anzukucken. Aber entweder war auch er schon gestorben oder er hatte sich in einer Höhle verkrochen. Ich konnte ihn jedenfalls nirgendwo entdecken. Auch im „Sea Life Aquarium“ dann hatte ich kein Glück: Im Sommer 2007 sorgte dort noch eine Sonderausstellung „Oktopus – Tinte, Tarnung und Tentakel“ für Besucherrekorde, wobei „ein kluger Krake“ sich zu einem regelrechten „Star“ entwickelte: Er hatte nach einem mehrtägigen Training gelernt, mit seinen Fangarmen den Schraubverschluß von Flaschen zu öffnen, in denen sich Nahrung für ihn befand. Nun war er aber nicht mehr da. Dafür lagen in der Nähe des „Sea Life Aquariums“ vor der dortigen „DDR-Ausstellung“ einige Exemplare der thüringischen Zeitung „Freies Wort“ herum – mit der Schlagzeile: „Der Krake Stasi streckt immer noch seine Tentakel aus“. Das ging mir jedoch zu sehr ins Imaginäre – Metaphorische gar. Außerdem war es ein alter Hut: Immer wieder hat man die Intelligenz- bzw. Geheimdienste mit Kraken in Verbindung gebracht. Umgekehrt hatten 1992 auch einmal zwei Neurobilogen, Graziano Fiorito und Pietro Scotto, die mit in der Bucht von Neapel gefangene Kraken Intelligenztests anstellten, für Schlagzeilen gesorgt, indem sie behaupteten, dass das Gehirn dieser Weichtiere ähnlich „hochdifferenziert wie das von Menschen (Geheimagenten, Octopussys?) sei. Obwohl ganz anders aufgebaut, besitze es ebenfalls die Fähigkeit des „Beobachtungslernens“. Der Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau hatte zuvor basierend auf eigenen Beobachtungen gemeint: „Wenn ein Taucher die Augen eines großen Kraken auf sich gerichtet sieht, empfindet er eine Art Respekt, so als begegne er einem sehr klugen, sehr alten Tier.“

Der Soziologe und Résistancekämpfer Roger Caillois schrieb in seinem bereits erwähnten Buch: „Der Krake scheint aufrecht zu gehen wie ein Mensch. Sein kapuzenförmiger Kopf und die riesigen Augen erinnern an die als sadistisch verschrienen, in Kutten gehüllten Folterer einer geheimnisumwitterten Inquisition. Der Krake, dieses Hirntier, um nicht zu sagen, dieser Intellektuelle, beobachtet immerzu, während er agiert. Diese Besonderheit, die offenbar sein innerstes Wesen zum Ausdruck bringt, läßt sich sogar bei Hokusais wollüstigen Kraken feststellen: Er beugt sich über den Körper der nackten Perlentaucherin, die er in Ekstase versetzt, und läßt sie nicht aus den Augen, als verschaffe es ihm zusätzlichen Genuß, ihre Lust zu beobachten.“

Ich ging nach Hause und beschloß, fortan keine Calamaris mehr zu essen. Mehr konnte ich für die Cephalopoden erst einmal nicht tun.

In der FAZ fand ich später noch einen Artikel von Julia Voss, in dem es um eine Kritik an der „scheußlichen“ Affen-Gehirnforschung der Universität Bremen“ geht. „Das ist der Unterschied zu früher,“ schreibt die Biologiehistorikerin, „der Konflikt ist nicht mehr der zwischen Herz und Verstand – es steht heute Forschung gegen Forschung“. Das spektakulärste Beispiel dafür lieferte ihr zuletzt ein Oktopus: „Wegen seiner dicken Nervenfasern ist er ein klassischer Modellorganismus der Neurobiologen; doch was man sich als vermeintlich einfachen Organismus ins Labor holte, entpuppte sich als intelligentes Lebewesen. Der Oktopus verblüffte die Wissenschaft mit der Fähigkeit, zu beobachten, wie Futter in Marmeladengläsern deponiert wurde. Er sah zu, griff das Glas, schraubte es auf und aß die Garnele“. Da stand also laut Julia Voss „Forschung gegen Forschung“.

Inzwischen schaffte sich das AquaDom einen neuen Oktopus an. Er scheint sich auch schon gut eingelebt zu haben. Mitte Oktober klaute er dem Aquariumspfleger die Taschenlampe. Dazu heißt es in einer Presseerklärung: “ So schnell konnte Martin Hansel, Chefaquarist im AquaDom und Sea Life Berlin gar nicht gucken, als sich plötzlich acht Arme gierig an seine Taschenlampe klammerten. Kein Ziehen und Zerren half, der kleine Krake stülpte sich gleich ganz über das für ihn sehr faszinierende Leuchtmittel und ließ es einfach nicht mehr los. „Unser Oktopus hat sich anscheinend von all den schönen Lichtinstallationen in unserer Stadt inspirieren lassen und gleich mal an seiner eigenen Beckendeko gearbietet“, schmunzelt Martin Hansel und fügt hinzu: „Für Oktopoden sind die gebündelten Lichtstrahlen einer Taschenlampe in keinster Weise gefährlich, deshalb gönnen wir ihm seine Eroberung gerne noch ein bisschen. Denn: Die außergewöhnlichen Tiere brauchen Beschäftigung, damit sie nicht verkümmern.“

So ähnlich sieht das auch der Direktor des Basler Zoos, in dem man neuerdings ebenfalls einen Kraken bestaunen kann, der mit seinen 8 Fangarmen Dosen und Gläser öffnet. Radio Regenbogen berichtete: „Zur Fütterungszeit kann der Oktopus beim Öffnen eines Joghurtglases mit fest sitzendem Plastikdeckel oder einer Konservendose mit Schraubverschluss beobachtet werden. Darin sind Muscheln, Garnelen oder Fische. Das Öffnen der Dosen dient laut einem Sprecher des Zoos als Denksport und soll verhindern, dass sich der zu den intelligentesten Tieren zählende Meeresbewohner langweilt.“ Außerdem ist der kluge Krake eine willkommene Attraktion für den Basler Zoo,freut sich der Direktor.

Weniger erfreut war man dagegen über die Klugheit eines Kraken-Weibchens im Santa Monica Pier Aquarium in Kalifornien, wie apa meldete: „Der Oktopus hatte über Nacht ein Ventil seines Beckens geöffnet und die Einrichtung mit hunderten Litern Salzwasser überschwemmt. Auch die Büros standen unter Wasser, als die Mitarbeiter morgens zur Arbeit erschienen. Als Täterin machten sie rasch ein Oktopus-Weibchen aus, das bereits als neugierig und gesellig galt. Tiere kamen bei der Überschwemmung nicht zu Schaden, wie Aquariums-Sprecher Randi Parent sagte. Allerdings hätten die Wassermassen möglicherweise den neuen Fußboden beschädigt.“

In einem taz-Artikel ging es dann wieder um Krakenforschung auf der alten Subjekt-Objekt-Einwegschiene: „Das größte Auge, das Forscher bislang untersucht haben, gehört einem sogenannten Koloss-Kalmar aus der Tiefsee. Mit 27 Zentimetern Durchmesser ist es deutlich größer als ein Bundesliga-Fußball. „Es ist ein wirklich phänomenales Auge“, berichtete der neuseeländische Kalmar-Experte Steve O’Shea am Mittwoch in Wellington. Es handele sich um das „einzig intakte Auge“ eines Riesen-Kalmars, das je gefunden wurde. O’Sheas Team untersucht am Nationalmuseum Te Papa in Wellington derzeit den Koloss-Kalmar (Mesonychoteuthis hamiltoni), der Fischern im Februar 2007 in der Antarktis ins Netz gegangen war. Der 495 Kilogramm schwere und zehn Meter lange Kopffüßer ist einer der größten je gefangenen Kalmare. Die Fischer auf der Jagd nach Seehechten hatten das Tier zufällig gefangen. Als der riesige Tintenfisch an Bord gehievt wurde, soll das Tier noch gelebt haben. Dabei wurde jedoch das zweite Auge zerstört. Bisher war das Tier eingefroren, seit Montag wird es in einem Chemikalienbad vorsichtig konserviert. Der überaus seltene Fang zieht gleichermaßen die Aufmerksamkeit zahlreicher Forscher und Kamerateams auf sich.

Einige angloamerikanische Verhaltensforscher haben am lebenden Objekt Neues entdeckt – wie Focus berichtete: „Männchen der australischen Riesensepia kommen auf raffinierte Weise bei den Weibchen zum Erfolg. Wie britische und US-Biologen beobachteten, erschleichen sie sich Paarungen, indem sie sich als Weibchen tarnen. Gemeinhin weisen die Tintenfisch-Damen 70 Prozent aller Annäherungsversuche ab. Zudem haben sie meist einen festen Partner, der den Großteil ihrer Eier befruchtet und Rivalen verjagt. Einzelgängerische Männchen färben ihre Haut blitzschnell „weiblich“ und nehmen die Armhaltung Eier legender Weibchen an. Auf diese Art täuschen sie den Wächter, der die sich anschleichenden vermeintlichen Weibchen toleriert. In der Hälfte der Fälle kam es zum Geschlechtsverkehr, aber auch einige Männchen versuchten, sich mit ihren getarnten Geschlechtsgenossen zu paaren.

Weitere Neuigkeiten und Geschichten über Kraken finden sich auf der Webpage des „Octopus News Magazine“ – z.B. diese:

„Two South Wales families who discovered a stranded octopus on a South Wales beach almost certainly saved the creature’s life. Gary Phillips, his wife and daughters were walking at Rest Bay, Porthcawl, with their friends when they came upon the octopus on dry sand. It looked lifeless, but recovered after being put into a rock pool. Experts say that the octopus would not have survived for more than two hours had it not been rescued. Gary, a 30-year-old quantity surveyor was walking with his wife Rebecca, and twin sons, Neurin, and Iestyn, 18 months, and their friends Steve and Louise McCarthy and their twin daughters, Megan and Grace, four. Gary said: „My wife found the octopus and called us over. At first we thought it was dead but we gave it a little prod and found that it was breathing and moving. We took it to shallow water and then put it in a rock pool. It gradually recovered and then swam off gracefully. „It was the first time I had seen a live octopus outside an aquarium. „It’s nice to know that we may have saved its life. Gary did some research after finding the octopus and discovered that it was a Curled Octopus (Eledone Cirrhosa). Octopus expert Andrew Grimmer, from the Blue Reef Aquarium, in Tynemouth, Tyneside, said: „Curled octopus are not uncommon here but they are usually found in lobster pots by fishermen. It is unusual for them to be out of water and very unusual for them to be found on dry sand. It would have survived only a couple of hours. Mr Grimmer said it is currently the breeding season for octopuses, and he suspected that the creature was female and was weak after laying her eggs. It was possible that in its weakened state the octopus had been washed up onto the dry sand.“

Goethe meinte einmal: „Es gibt nichts Schöneres im Leben als morgens eine Lerche zu hören – und abends eine zu essen“. So ähnlich ist es auch mit den Kraken: Die einen sind stolz, einen gerettet zu haben, und die anderen, ihn geschmackvoll zubereiten zu können, woraus sie dann eventuell ein Rezept machen, das sie ins Internet stellen, damit andere das nachmachen können.

Wolfsfilmer

P.P..S.: Mehr und mehr müssen auch die noch wilden Tiere in Filmen regelrecht mitspielen. Wenn z.B. Fernsehteams von ihren Sendern im Winter in den Wald geschickt werden – um in einem bayrischen, polnischen oder kanadischen Wald zu filmen, wie es gerade den Bären, Hirschen, Wölfen, Dachsen etc. dort so geht, dann fällt ihnen dabei unweigerlich das Wort „Überlebenskampf“ ein, manchmal noch mit dem Zusat „hart“ bzw „erbarmungslos“. Es ist kalt, die Füße sind vom hohen Schnee naß geworden, das Essen ist ungenießbar, das Equipment spinnt, der Kameramann kann vor lauter klammen Fingern nicht mehr richtig drehen, der Kameraassistent steht mit seinen Eisfüßen mehr im Weg als das er hilft und dann sind die ganzen Viecher, auf die sie es abgesehen haben, auch noch so verdammt schwierig zu erwischen. Entweder halten sie sich an unmöglichen Orten auf oder das Licht stimmt nicht…Aber die Redaktionen daheim – im Warmen – drängen unbarmherzig. Das Budget ist bereits „robust überzogen“ (O-Ton Buchhaltung) und dann muß zu allem Überfluß auch noch ein Teil des Tons wiederholt werden…Alles in allem steckt das Filmteam genau in dem „harten Überlebenskampf“, den es in der unbarmherzigen Natur vor sich filmt. Subjekt und Objekt sind nahezu identisch geworden.

Auch wenn die TV-Teams bei ihrer Arbeit auf einen ganzen Tross von (lokalen) Helfern zurückgreifen können – angefangen von der Cateringfirma bis zur Autovermietung und den Wildhütern der Nationalparkverwaltung als Guides sowie den besten für sie reservierten Hotelzimmern in der Nähe ihrer Drehorte. Dafür sind die Objekte der Begierde ihrer Redaktionen – die Tieres des Waldes – Kummer gewohnt, d.h. sie sind überaus erfahren im harten Überlebenskampf – sie verhalten sich dort schon fast instinktmäßig richtig – also „optimal“. Obwohl man off the record natürlich zugeben muß, dass die Tiere im Nationalpark schon lange ganzjährig geschont sind, d.h. nicht gejagt werden dürfen und dazu noch im Winter zugefüttert bekommen, so dass sie immer mehr ihre Scheu verloren haben. Die Füchse kann man schon fast streicheln und die Wildschweine sind so dreist, dass man sich inzwischen umgekehrt – vor ihnen – in acht nehmen muß. Aber auch das gehört ja streng genommen noch zur Unbarmherzigkeit der Natur! Für die Fernsehteams – als Frontschweine ihrer Medienkonzerne – bedeutet das eine zusätzliche Tortur, denn ihre Dreharbeiten laufen dabei immer mehr auf eine Fakeproduktion hinaus – insofern z.B. die Hirsche teilweise über eine Waldlichtung regelrecht gescheucht werden mußten, um kurz vor Sonnenuntergang noch schnell ein paar Bilder von einem flüchtenden Rudel zu bekommen. Diese werden dann später mit drei über verschneite Äcker laufende Wölfe gegengeschnitten.

Die Wölfe hatte die Firma „Action Animals“ angeliefert, für 600 Dollar – pro Stück und Tag. Es handelte sich dabei um besonders filmerfahrene Tiere, die eine regelrechte Ausbildung in der Schweiz genossen hatten. Aber dazu kam dann noch ihre Anlieferung per Flugzeug sowie die Spesen ihrer drei Trainer, ihrer zwei Pfleger und ihres Masseurs. Letzterer war nebenbei und vor Ort auch immer noch für die PR der Firma „Action Animals“ von Gerry Therrien in Vancouver zuständig, weswegen laufend irgendwelche Radio- und Lokalzeitungs-Fritzen an den Drehorten aufkreuzten, wo die drei Wölfe vor der Kamera liefen oder schliefen. Kurzum: Trotz oder gerade wegen der ganzen unbarmherzigen Natur wurde der Dreh zusehends unnatürlicher – und für Außenstehende absurder. Besonders die Wildhüter der Nationalparkverwaltung schienen das ganze mehr und mehr für ein Schwindelunternehmen à la „Borat“ zu halten. Sie standen aber auch als eine Art Doppelagenten den Fernsehleuten gegenüber: Einerseits wurden sie dafür bezahlt, dass sie das Filmteam und die Wolfscrew mit deren Wölfen zu den gewünschten Drehorten führten – und sogar die eine oder andere Tierart aufstöberten bzw. vor die Kamera trieben.

Andererseits waren sie aber auch deren Kontrolleure im Auftrag der Parkverwaltung, d.h. sie hatten darauf zu achten, dass das Filmteam nicht einem der 96 Parkverordnungen zuwiderhandelte, dass die Tiere des Waldes nicht „unnötig beunruhigt wurden“, usw. gleichzeitig waren sie aber auch dafür verantwortlich, dass es dem Filmteam an nichts mangelte und sie den besten Eindruck vom Nationalpark mit nach Hause nahmen. U.a. stellten sie immer wieder ihre leistungsstarken Funkgeräte zur Verfügung, die auch noch da funktionierten, wo die Handys der Filmer wieder mal in ein Funkloch geraten waren – z.B. als es galt, den angemieteten Hubschrauber für die Aufnahmen von oben zum Standort zu lotsen. Am Ende kam dabei ein 22minütiger Film über „Die Tiere des Waldes im Winter“ heraus, der dann lieblos zwischen Weihnachten und Neujahr von einigen Dritten Programmen ausgestrahlt wurde. Die Wildhüter, denen der Sender als Dank eine Kopie geschickt hatte, fassten sich an den Kopf, als sie den Film sahen – ob dieser grotesken Diskrepanz zwischen Aufwand und Wirkung.

Ein interessantes Filmtier-Problem tut sich gerade in Namibia auf. Dort halten eine Reihe von Leute sich neuerdings Wolfshunde. Weil es sich dabei um Kreuzungen zwischen Hunden und Wölfen handeln soll, wird das als nicht ganz ungefährlich angesehen. Nun gibt es aber in Namibia gar keine wild lebenden Wölfe und deswegen gingen einige Forscher dort der Frage nach: Wo dann die Wolfshunde herkommen? Ihre vorläufige Antwort lautet, dass mehrere ausländische Filmteams Außenaufnahmen in Namibia drehten, wobei sie einige mitgebrachte Wölfe frei ließen, um sie zu filmen. Diese Tiere seien nach Drehschluß im Land geblieben und hätten sich dort mit verwilderten Hunden gepaart. Eine kühne Abstammungsthese.

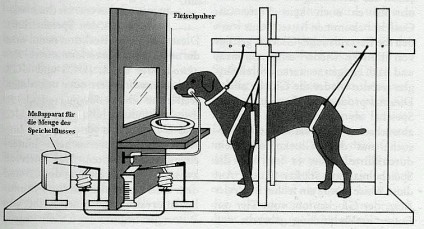

Hund in Pawlows Labor

Tierliebe

„Das Wohl der Tiere hat für die Bundesregierung hohe Priorität“ (Ilse Aigner, Landwirtschaftsministerin)

Kaum wurde bei der letzten Novellierung des Tierschutzgesetzes im Frühjahr den Zirkusunternehmen das Halten und Abrichten von Wildtieren verboten, weil sie diese nicht annähernd „artgerecht“ halten können, steht schon wieder eine Novellierung dieses Gesetzes an: Mit dem selben Begriff „artgerecht“ soll nun der sexuelle Mißbrauch von Tieren explizit unter Strafe gestellt werden. „Damit der Staat mehr Möglichkeiten hat,“ wie eine Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes erklärte. Implizit war diese „Praxis“ auch schon im alten Tierschutzgesetz bei Strafe verboten, indem es dort heißt, dass Tieren keine „vermeidbaren Leiden“ zugefügt werden dürfen.

Die Tierschützer als Initiatoren der neuen Novelle behaupten jedoch, dass inzwischen gewissermaßen Gefahr im Verzuge sei – dass es nämlich in Deutschland bereits „Kreise organisierter Zoophilie“ gäbe und die Eröffnung von „Tierbordellen“ sozusagen kurz bevorstünde. 2011 hatte ich in einem Reportageband des Stern über Orang Utans auf Borneo gelesen, dass man dort kahlrasierte Weibchen in Bordellen halten würde. Weder die eine noch die andere Geschichte möchte ich glauben.

Wahr ist indes, dass mindestens im Internet sodomistische Pornos stark nachgefragt werden. Meist sind es arme Brasilianerinnen, die sich da in den Videoclips mit allen möglichen Tieren bis hin zu Fischen „befriedigen“. Zudem gibt es eine ganze Reihe deutschsprachiger Internetforen für Zoophile – ohne anrüchiges Bildmaterial. Und kürzlich wagte einer bereits ein „Coming-Out“ – in der BZ, der er gestand, er liebe seinen Schäferhund, auch sexuell, aber nur, wenn der es auch wolle. Auch in der taz sprach der Vorsitzende des Vereins Zeta (Zoophiles Engagement für Toleranz und Aufklärung) kürzlich über seine Beziehung zu seinem Hund.

Die „Konjunktur“ der Zoophilie, wie der Sexualverkehr mit Tieren auch heißt, darf überraschen: Seit dem US-Kinsey-Report in den Sechzigerjahren, in dem festgestellt wurde: „Das ländliche Pendant zur urbanen Masturbation“ sei „die Sodomie“, war man davon ausgegangen, daß diese mit der Verstädterung und Industrialisierung sowie mit der durch die „Pille“ ausgelösten „sexuellen Befreiung“ langsam aussterben würde. Die Sodomie war sozusagen dem Mangel an zum Geschlechtsverkehr bereiten Frauen in Männergesellschaften geschuldet. Für diese These sprachen die wenigen in den letzten Jahrzehnten noch bekannt gewordenen Fälle, die meistens Randgruppen betrafen: Angetrunkene Soldaten, die im Manöver über eine Schafherde herfielen; ein arbeitsloser Hühnerficker, der sich hernach mit dem Argument verteidigte: sein Glied wäre so klein, dass ihm der Geschlechtsverkehr mit Frauen ganz unmöglich sei; Pitbullbesitzer, deren Freundinnen es unter Alkoholeinfluß mit ihren Hunden trieben usw.

Dagegen steht eine Stockholmer Studie aus dem Jahr 2004, die nahelegt, dass in Schweden, wo sämtliche die Gleichheit der Geschlechter verletzende Sexualbeziehungen unter Strafe gestellt wurden, all jene, die trotzdem und weiterhin solche „ungleichen“ suchen, anscheinend auf die Sodomie ausgewichen sind. In Schweden werden jährlich 200-300 Tiere sexuell mißbraucht – Tendenz steigend. Die taz berichtete bisher 150 mal über diese Praxis. In ihrem Feuilleton 1986 machte sie in diesem Zusammenhang eine „Neubesetzung des ‚Hündischen'“ aus, dessen Impuls von den Künstlern ausgehe: In Paris führten zwei hessische Künstler eine Performance vor, in der Eva Braun von Hitler als Schäferhund gevögelt wurde. In Frankfurt stellte der Maler Johannes Beck eine großformatige Bildserie „Schäferhunde und Mösen“ aus . Auch auf der Kölner Kunstmesse hieß des Thema bei den „Heftigen“ „Frau mit Hund“, mit „Schäferhund“ genauer gesagt. Dazu gehörte ein ausgestopfter Schäferhund, die Vorstellung einer neuen Avantgarde-Zeitschrift namens ‚Doggy‘ (hrsg. v. Gregor Pott) und Hundebilder in allen Stilen.

Der ‚Stern‘ zog nach – und veröffentlichte ein Photo von Dera Winger („Staatsanwälte küßt man nicht“) – „in ungewohnter Pose“: wie sie auf einem Schäferhund liegt und ihm den Hals ableckt. Ähnlich zeigte sich dann auch die damals an einem neuen Image arbeitende Sängerin Nena, als sie sich in der Zeitschrift „Tempo“ statt mit ihrem blonden Jüngling mit einem Schäferhund ablichten ließ, der ihr hingebungsvoll den Hals leckte. Das taz-Feuilleton fragte sich damals: „Wird an deutschen Schäferhunden dereinst die Welt gesunden? Und befinden wir uns dann immer noch in der Hegelschen Herr-Hund-Dialektik? Mit der zweiten deutschen Manager- Generation rückte die Domina bereits zum ‚Zeitgeist‘-Thema auf. Tagsüber den ‚Herr‘ (F. J. Raddatz) spielen, abends den Hund rauslassen?“

Die Berliner Zeitung erinnerte nun daran, dass in den Niederlanden 2008 ein Friese, der „dutzendfach ein Pony vergewaltigt hatte“, vor Gericht freigesprochen wurde, weil dieses „Vergehen“ damals nicht strafbar war. Der Tierschützer Henk ten Napel hatte anschließend gemeint: „Angesichts dessen ist es kein Wunder, dass die Niederlande die zweifelhafte Ehre haben, der größte Produzent von Tierpornos zu sein.“ Auf der anderen Seite arbeitet die Schweiz inzwischen bereits an Individualrechten für Tiere. Und die Tier-Verhaltensforschung legt schon lange nahe, die Menschenrechte mindestens für die „Höheren Affen“ zur Geltung zu bringen.

2009 kam es im Kreuzberger Kunstverein NGBK im Rahmen der Ausstellung „Tier-Werden/Mensch-Werden“ zu einem öffentlichen „Referendum – für die rechtsgültige Erlaubnis zur Zeugung gemeinsamen Nachwuchses von Menschen und Primaten zur Errichtung einer Fortpflanzungsgemeinschaft“… Kurz gesagt: Die Tierliebe ist ein kompliziertes Rechtsgut. Sie in Form der Zoophilie unter Strafe zu stellen – angesichts der zunehmend tierquälerischen Massentierhaltung und -tötung – rückt diesen Gesetzesentwurf in die Nähe jener neoliberalen Parlamentsaktivitäten, die nichts kosten und keine sozialen Verwerfungen mehr angehen, sondern ausschließlich der Bekämpfung nicht-normaler Muster der Lebensführung (Alkohol, Nikotin, Fast Food, Unterschichtfernsehen, Glühbirnen, Kopftuch) dienen.

„Referendum für die rechtsgültige Erlaubnis zur Zeugung…“

Bereits 1927 versuchten der spätere »Held der Sowjetunion« Otto Julewitsch Schmidt und sein Institutsleiter Ilja Iwanowitsch Iwanow auf der von ihnen gegründeten Affenforschungsstation in Suchumi/Abchasien, Menschen mit Affen zu kreuzen – ohne rechtsgültige Erlaubnis. Damit wollten sie antikreationistisch gestimmt die nahe Verwandtschaft von Menschenaffen und Menschen beweisen. Der Versuch mißlang: Zwar gab es etliche experimentierfreudige Frauen, aber nur einen männlichen Schimpansen namens „Tarzan“ und der starb, bevor es zum Äußersten kam. Erst seit 1972 weiß man, daß es nicht funktioniert hätte: Menschen und Menschenaffen haben sich bereits ähnlich wie afrikanische und asiatische Elefanten zu sehr auseinandergelebt.

Vor einigen Jahren kam eine Autorin in der ZDF-Kultursendung »Aspekte« noch einmal auf die Affen-Menschen-Experimente des Doyen der sowjetischen Psychoanalyse Otto Julewitsch Schmidt in Suchumi zurück. Ebenso wie dann auch die Bild-Zeitung war dabei wieder die Rede davon, daß dies geschah, weil Stalin »Untermenschen« bzw. »Arbeitssklaven« züchten wollte.

Zu einem anderen Resultat gelangten dann auch zwei Biologiehistorikerinnen, Julia Voss und Margarete Vöhringer, in einem Aufsatz über das Moskauer »Darwin-Museum«. Voss und Vöhringer zufolge ging es bei den Affenzüchtungsexperimenten in Suchumi um zweckfreie Forschung: »Es scheint, als hätten die Aufklärer in Rußland die Engführung des Vergleichs von Affe und Mensch im Sinn [gehabt]. Nur, zu welchem Zweck? Während es den reaktionären deutschen »Darwinisten« um die nahe Verwandtschaft von »Primitiven und Primaten« gegangen war, die sie z.B. gerne fotografisch durch Gegenüberstellungen von »Negerkindern und Gorillababys« demonstrierten, ging es im revolutionären Rußland in den zwanziger Jahren laut Voss und Vöhringer »um die Schließung des ‚Missing Link‘ zwischen Mensch und Tier«.

Affenversuche im Labor, heimlich photographiert

Im Gegensatz zu René Descartes, der die Tiere als gefühllose „Maschinen“ begriff, hat Michel de Montaigne, die Kluft zwischen Mensch und Tier zu überbrücken versucht. In seinem Essay „Die Tiere entdecken einander ihre Gedanken, so gut als Menschen“ schrieb er 1580: „Wir müssen nur auf die Gleichheit, die zwischen uns und ihnen ist, Achtung geben. Wir verstehen mittelmäßig, was die Tiere haben wollen; und fast eben so gut verstehen auch uns die Tiere. Sie schmeicheln, sie drohen, sie ersuchen uns: und dieses tun wir auch gegen sie. Übrigens sehen wir sehr deutlich, dass unter ihnen ein vollkommenes Verständnis ist; und dass nicht nur diejenigen, die von einerlei Art sind, sondern auch Tiere von verschiedenen Arten, einander verstehen.

„Die unterschiedlichen Tiere, sowohl die zahmen als die wilden, bringen unterschiedene Töne hervor, nachdem entweder Furcht, oder Schmerz, oder Freude in ihnen wirken.“ Lucretius.

Aus einem gewissen Bellen des Hundes erkennt das Pferd, dass er zornig ist; vor einer andern Stimme von ihm entsetzt es sich nicht. Selbst bei denjenigen Tieren, die keine Stimme haben, können wir aus den gegenseitigen Dienstbezeigungen leichtlich schließen, dass sie durch irgend ein anderes Mittel ein Verständnis mit einander unterhalten müssen. Ihre Bewegungen reden.

„Nicht viel anders, als wie das Unvermögen der Zunge die Kinder ihre Zuflucht zu den Gebärden zu nehmen zwingt.“ Lucretius

Warum geht dieses alles nicht eben sowohl an, als dass unsere Stummen mit einander disputieren, Schlüsse machen, und Geschichte durch Zeichen erzählen? Ich habe unterschiedliche gesehen, die hierinnen so geschickt und fertig waren, dass sie sich in der Tat vollkommen verständlich erklären konnten. Die Verliebten zürnen, versöhnen sich wieder, bitten, danken einander, bestellen einander, und sagen einander alles mit den Augen.

„Das Stillschweigen selbst hat seine Sprache. Es kann bitten, und sich verständlich machen.“ Aminta del Tasso. Atto II nel Choro