Die Künstlerinnen Eva-Maria Schön und Christiane Seiffert. Erstere mit einer bei Narva hergestellten Langlebensdauerglühbirne von Binninger in der Brusttasche.

Mosaik im Foyer des Narva-Verwaltungsgebäudes, es zeigt den deutschen Erfinder der Glühbirne Heinrich Göbel.

„Energiesparlampen strahlen nicht nur Licht, sondern auch Elektrosmog ab,“ titelte die SZ. „Wo immer möglich sollte man eine Belastung mit Strahlung vermeiden. Die meisten Energiesparlampen aber erzeugen […] Elektrosmog.“

Solche Hochfrequenzstrahlungs-Quellen gibt es sowieso schon zu viel: Fernseh- und Radiokanäle, Mobilfunktnetze, Radar, das Internet, um nur einige Quellen zu nennen, deren Strahlungen permanent durch unsere Biosubstanz gehen.

In der Görlitzer Straße wohnt eine Imkerin, die sich vier Bienenstöcke auf das Dach ihres Mietshauses gestellt hat. Gleich nachdem man drei Häuser weiter einen sogenannten „Handymast“ auf das Dach des letzten Hauses in der Straße installiert hatte, starben ihr zwei Bienenvölker. Der Imkerverein riet ihr, die zwei anderen Völker sicherheitshalber runter in den Hof zu stellen, was sie auch tat.

Es gibt eine dicke Broschüre des Kreuzberger Stadtteilausschußes über „Elektrosmog“ – mit Erläuterungen zu den wichtigsten Strahlungsquellen und Gutachten von irgendwelchen australischen Forschern. Im „Umweltportal“ des Berliner Senats heißt es:

„Das Wort ‚Elektrosmog‘ hat sich im deutschen Sprachraum als Sammelbezeichnung für alle technisch erzeugten elektrischen und magnetischen Feldern durchgesetzt. Der Begriff ‚Smog‘ setzt sich aus den englischen Wörtern smoke (Rauch) und fog (Nebel) zusammen und steht für eine unerwünschte Verschmutzung der Atmosphäre mit Luftschadstoffen.

Im Gegensatz zu diesen Schadstoffen wird die elektromagnetische Strahlung zumindest teilweise absichtlich erzeugt, dient sie doch beim Mobil- und Rundfunk als Transportmittel zur Informationsübertragung. Der Begriff ‚Elektrosmog‘ ist deshalb etwas irreführend, im Alltag hat er sich jedoch als populäre Bezeichnung etabliert.

Um die Menschen in der Nachbarschaft von Mobilfunkbasisstationen vor Gesundheitsschäden zu bewahren, sind in der Verordnung über elektromagnetische Felder (EMF) Grenzwerte festgelegt. Diese beruhen auf den Empfehlungen der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierenden Strahlen.“

In Berlin will man die ganze Stadt unter einen WLAN-Schirm bringen, das würde die vielen privaten Strahlungsquellen, die WLAN-Router, überflüssig machen. Was so ein einziger kleiner Router der Biosubstanz antun kann, zeigen die folgenden zwei Photos. Es handelt sich dabei um die Topfpflanzen im taz-Konferenzraum in der Rudi-Dutschke-Straße 23-25. Die große Yucca rechts lehnt an einen Kabelmast. In diesen stellte die EDV-Abteilung auf Brusthöfe einen plastikblauen WLAN-Router – um in dem Raum das Internet empfangen zu können. Einige Monate nach Inbetriebnahme vertrockneten der eigentlich sehr robusten Palmlilie alle Blätter in unmittelbarer Nähe. Es sieht jetzt aus, als würden sie geradezu vor dieser tödlichen Strahlungsquelle zurückweichen:

Auch die Glühbirnenforschung geht weiter. Martin Smith schickte mir zwei Texte aus der Horch und Guck. So lautet der Name der Zeitschrift zur kritischen Aufarbeitung der SED-Diktatur, die vom Bürgerkomitees „15. Januar” e.V., Berlin herausgegeben wird, das wiederum aus der Bürgerbewegung der DDR hervorging, nun ist die Robert-Havemann-Gesellschaft presserechtlich dafür verantwortlich. Die zwei Texte – von Olaf Klenke und Sandrine Kott – befassen sich mit dem vom Westen nach der Wende abgewickelten Berliner Glühlampenwerk NARVA. Ich erlaube mir, ihre beiden Aufsätze hier ohne Einwilligung nachzudrucken – wie man das früher genannt hätte:

Arbeiterprotest im Berliner Glühlampenwerk „Rosa Luxemburg“

Einleitung

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit dem Arbeiterprotest in einem Berliner Glühlampenwerk zu Zeiten der DDR. Eigentlich sollte nur der Fall einer Arbeitsniederlegung am Ende der 80er Jahre geschildert werden. Die Frage, warum es zu DDR-Zeiten so selten zu solchen Konflikten kam, führte dann zu diesem einen größeren Zeitraum untersuchenden Beitrag.

Bei dem Streik handelte es sich um die Arbeiterniederlegung in einer Abteilung des VEB NARVA „Rosa Luxemburg“ Berliner Glühlampenwerk, dem Stammbe trieb des gleichnamigen Kombinates. Das Kombinat NARVA fertigte nahezu 100 Prozent aller Glühbirnen in der DDR und war einer der größten Lichtquellenpro duzenten der Welt. Der Stammbetrieb konnte auf eine lange Werksgeschichte zurückblicken, die Anfang des 20. Jahrhunderts begann. Vormals gehörte der Betrieb zur Firma OSRAM.1

Streiks waren in der späten DDR ein seltenes „Vorkommnis“, wie die SED solche nicht systemkonformen Konflikte bezeichnete. Wie Renate Hürtgen gezeigt hat, verlor der Streik als Form des kollektiven Protestes über den Zeitraum der Existenz der DDR mehr und mehr an Bedeutung. In den 1980er Jahren wurden vom FDGB nur noch einige wenige Arbeitsniederlegungen pro Jahr registriert.2

Diese Entwicklung war keineswegs ein Zeichen dafür, dass die Identifikation der Arbeiter mit der DDR als „ihrem“ Staat zunahm, auch wenn dies die Staats- und Parteiführung so interpretieren mochte. Einer Stellungnahme des Präsidiums der IG-Metall der DDR zum westdeutschen Metallerstreik 1978 zufolge hatten die Arbeiter in der DDR solche Kämpfe nicht nötig: „Uns, den Metallern der sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik, sind Streik und Aussperrung wesensfremd.“3

Tatsächlich nahm seit Mitte der 1970er Jahre die Entfremdung zwischen der Arbeiterklasse und dem SED-Regime immer mehr zu. Wenn die SED am 1. Mai zur „Kampfdemonstration der Arbeiterklasse“ aufrief, marschierten im BGW nicht die Industriearbeiter auf, sondern die Angestellten.4 Dass es in der DDR bis 1989 nicht zu einer Zunahme der sozialen Auseinandersetzungen kam, etwa wie im Nachbarstaat Polen in Form einer Streikbewegung, war in den traumatischen Erfahrungen der Niederschlagung des Arbeiteraufstandes vom Juni 1953 und dem Ereignis des Mauerbaus 1961 begründet. Das galt auch für das Berliner Glühlampenwerk (BGW).

Narva-Arbeiterin

Arbeiteraufstand 1953 und Mauerbau 1961

Die Belegschaft des BGW „Rosa Luxemburg“, vormals Osram, war tief in den Aufstand von 1953 verwickelt gewesen. Nach Berichten von Augenzeugen und der Volks polizei gehörten größere Teile der Arbeiterinnen und Arbeiter des BGW zu denen, die dem Aufruf der Bauarbeiter der Stalinallee vom 16. Juni folgten und sich am Vormittag des 17. Juni am Strausberger Platz versammelten.5 Über die Beteiligung existieren verschiedene Angaben. Einer Zusammenstellung des Zentralvorstandes der IG Metall ist zu entnehmen, dass am 17. Juni 1953 alle der gut 3000 Beschäftigten des BGW die Arbeit niederlegten.6 Eine Statistik der Volkspolizei weist dagegen eine Streikbeteiligung von „nur“ zwei Dritteln der Belegschaft aus. Möglicherweise ist damit der Anteil der Beschäftigten gemeint, der den Betrieb am 17. Juni verließ, denn nach einem Bericht des Berliner Bezirksvorstandes der IGM verblieb ein Teil der Beschäftigten (1000 Mann) im Betrieb. Aber auch diese arbeiteten nicht.7

Die sowjetischen Panzer schlugen den Aufstand nieder, und in den nächsten Wochen und Monaten wurden alle noch bestehenden kollektiven Zusammenhänge einer eigenständigen Arbeiterbewegung in der DDR beseitigt. Am BGW, in dem es am 18. Juni immer noch zu Unruhe gekommen war,8 ging diese Entwicklung nicht vorbei. Zumindest im Umfeld der Beschäftigten war ein Toter zu beklagen9, und das BGW gehörte zu den Schwer punktbetrieben, in denen die SED in den folgenden Monaten den „Kampf zur Entlarvung der Provokateure“ führte.10 Die Erfahrung, dass jegliches Aufbegehren gegen das SED-Regime durch die Panzer des „großen Bruders“ Sowjetunion niedergewalzt werden würde, fraß sich im Bewusstsein der Arbeiter fest. Der euphorischen Aufbruch von unten machte der Resignation Platz.

Die SED verband mit dem 17. Juni 1953 nicht weniger eine negative Erfahrung. In den Folgejahren kam es zu einigen sozialen Verbesserungen.11 Das BGW gehörte 1957 zu den ersten Berliner Betrieben, die die 45-Stunden-Arbeitswoche einführten. Als Großbetrieb besaß das BGW zudem eine umfangreiche soziale Infrastruktur (Essensversorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Poliklinik, Kinderkrippen etc.) – auch weil dort mehrheitlich Frauen arbeiteten.12

Frühstückspause im Sozialraum einer Narva-Brigade

Der Mauerbau ist das zweite entscheidende Ereignis, das dazu beitrug, die Lage im BGW wie in den anderen Betrieben der DDR mit der Zeit zu „normalisieren“. Mit der Grenzschließung am 13. August 1961 wurde den Arbeitern der letzte individuelle Ausweg verbaut, bei zu großer Unzufriedenheit mit der Lage „rüber zu machen“. Die überwältigende Mehrheit der DDR-Bevölkerung lehnte den Mauerbau ab.13 Das BGW befand sich aufgrund seiner Lage unmittelbar an der Grenze zu Westberlin in einer ganz besonderen Situation. Der Mauerbau wurde für die Beschäftigten zu einem anschaulichen Ereignis. Einige Viaduktgewölbe des nahegelegenen, aufgrund der Grenz schließung stillgelegten U-Bahnhofs Warschauer Brücke (jetzt: Warschauer Straße) wurden in den folgenden Jahren vom BGW als Lagerhalle genutzt.14 Größere Widerstandaktionen im Zusammenhang mit dem Mauerbau sind aus dem BGW nicht bekannt geworden.15 Die Polizei registrierte allerdings am Tag nach der Grenzschließung in einem Lagerkeller des BGW vorsätzliche Brandstiftung.16 Eine solche isolierte Aktion war in gewisser Weise typisch für die Resignation und das Gefühl der Perspektivlosigkeit, die in der Arbeiterschaft eingekehrt waren und mit der Abriegelung verstärkt wurden. Mit dem Stopp der Fluchtbewegung Richtung Westdeutschland bzw. Westberlin veränderte die SED das Kräfteverhältnis zwischen sich und der Arbeiterklasse zu ihren Gunsten – wenngleich, wie sich langfristig zeigte, nicht im beabsichtigten Ausmaß. Aber so, wie der Mauerbau der Arbeiterklasse Selbstbewusstsein raubte, stärkte er das der SED. Für das BGW bemerkte rückblickend ein ehemaliger Beschäftigter, dass „für das Jahr 1962 zum Teil unrealistische Steigerungen in der Warenproduktion gegenüber dem Jahr 1961 vorgegeben“17 wurden. DDR-weit gelang es der SED im Jahr nach dem Mauerbau, eine reale Lohnkürzung durchzusetzen.18

Von der relativen Stabilität der 60er zur Krise der 80er Jahre

Der Mauerbau schrieb die deutsche Teilung auf Jahrzehnte fest. Dennoch werden die 60er und frühen 70er Jahren in den verschiedenen Autobiographien meist positiv gewertet. Dass liegt nicht nur daran, dass sie fast ausschließlich von Angehörigen der Intelligenz verfasst wurden, die lange Zeit dem System eng verbunden waren. Das Gefühl, dass es trotz der ungeliebten politischen Verhältnisse zumindest wirtschaftlich und sozial aufwärts ging, scheint allgemein verbreitet gewesen zu sein.19 Die Fluktuationsrate ging im BGW von 38 Prozent im Jahr 1960 auf 16 Prozent im Jahre 1968 zurück.20 Zu dieser Zeit wurde dort der Begriff „Zweites Zuhause“ geprägt.

Ganz anders entwickelte sich die Situation seit den späten 1970er Jahren, als die wirtschaftlichen Probleme zunahmen. NARVA gehörte 1977 zu den Kombinaten, in denen die Einführung einer neuen Lohnform, der sogenannten Grundlöhne, mit einigen Konflikten verbunden war und sich über ein Jahr hinzog.21 Westlichen Medien zufolge fand in dem Berliner NARVA-Werk in diesem Jahr sogar eine Arbeitsniederlegung statt. Arbeiterinnen forderten, dass „ein Teil ihres Lohns in Devisen auszuzahlen sei – schließlich produzierten sie Exportprodukte.“22

Nach den Erinnerungen von Horst Liewald, damals wissenschaftlicher Mitarbeiter des BGW, war in jenen Jahren noch „die Welt im BGW relativ heil, obwohl sich in der DDR wiederum Krisenerscheinungen andeuteten. Der wirtschaftliche Fortschritt begann zwischen 1977 und 1979 zu stagnieren.“23Die Ethnologin Deanna Poos, die 2002/2003 über 40 Beschäftigte des BGW im Rahmen ihrer Untersuchung der Kultur und des Alltages in der DDR interviewte, kommt zu dem Schluß, dass sich damals ein Stimmungswechsel vollzog und dass „die gute Stimmung, die lange beim BGW beherrscht hat, sich im letzten Jahrzehnt der DDR geändert hätte. Als Materialien knapper geworden sind, gab es schneller Reibereien am Arbeitsplatz. Leute, die nur in dieser Zeit bei NARVA gearbeitet haben, sind weniger begeistert von dem Arbeitsplatz als die, die 20 oder 30 Jahre lang dort tätig waren. Sie haben weniger Freundschaften, die über die Jahre fest geblieben sind als die, die früher den Betrieb aufgebaut haben.“24

So wie in der gesamten DDR hatte sich auch im BGW im Laufe der 80er Jahre die wirtschaftliche Situation verschlechtert. Die Erfüllung der staatlichen Plankennzahlen gestaltete sich schwieriger, und die fehlende Modernisierung einzelner Produktionsbereiche schlug sich zunehmend in Produktionsunterbrechungen nieder. Diese Krise wurde vor allem auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen. Im BGW nahmen die Überstunden seit 1983 deutlich zu, so dass 1987 89 Prozent aller Produktionsarbeiter davon betroffen waren.25 1987 war zugleich das Jahr, in dem es im BGW größere Probleme gab, das 13. Monatsgehalt der DDR, die sogenannte „Jahresendprämie“, in der Höhe des Vorjahres zu sichern.26 Und genau in diesem Jahr kam es nach den Erinnerungen einer ehemaligen BGW-Beschäftigten an einer modernen Fließreihe des Betriebes zu einer Arbeitsniederlegung.

Bevor dieser Streikfall behandelt wird, noch eine Bemerkung zu den Machtverhältnissen im DDR-Betrieb: Entgegen der Staatsdoktrin des „Arbeiterstaates“ waren in der DDR die Arbeiter politisch entrechtet. Das war eine wesentliche Voraussetzung der Stabilität der SED-Herrschaft. Allerdings gab es in der DDR einen Tatbestand, der die Stellung der Arbeiter im System stärkte: den Arbeitskräftemangel. Die permanente Nachfrage nach Arbeitskräften versetzte die Arbeiter ökonomisch in eine vergleichsweise starke Position, die der Stellung der Arbeiter im Westen zu Zeiten der Vollbeschäftigung ähnelte.

Die Folgen des Arbeitskräftemangels wurden auch im BGW deutlich. Das Werk gehörte zu den Betrieben, in denen allein für das Erscheinen zu Sonderschichten „Handgeld“ gezahlt wurde.27 Eine Beschäftigten erinnert sich: „Ohne das hätten die erst gar nicht ankommen brauchen“.28 Auch im Produktionsprozess selbst besaß eine Glühlampenfertigerin erhebliche Freiheiten. Der Frei raum fand allerdings dort ein Ende, wo die Partei- und Staatsführung verunglimpft wurde.29 Zudem konnten die Arbeiterinnen und Arbeiter die Normen keinesfalls beliebig manipulieren, wie auch der folgende Konflikt zeigt.

Ein Streikfall im BGW

Dass es das BGW war, in dem in der zweiten Hälfte der 80er Jahre zu einer der wenigen Arbeitsniederlegung in der DDR kam, war nicht ganz zufällig. Ein Grund dürfte die Zusammensetzung der Arbeitskräfte gewesen sein, die vom BGW für die Glühlampenfertigung angeworben wur den. Die folgenden Schilderungen beruhen, soweit nicht anders vermerkt, auf dem Gespräch mit einer ehemaligen Glühlampenfertigerin (Katja L.), die an der Arbeitsniederlegung maßgeblich beteiligt war.30 Es gab unter den Beschäftigten, so erinnert sie sich, einerseits einen hohen Anteil ehemaliger Strafgefangener. Andererseits sammelten sich an diesem Arbeitsplatz auch politisch unbequeme Leute, etwa Antragsteller auf Ausreise aus der DDR. Zu dieser letzten Personengruppe gehörte auch Katja L. Nachdem sie sich politisch mißliebig verhalten hatte, wurde ihr an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK, wo sie in der Bibliothek arbeitete, ein Wechsel des Arbeitsplatzes nahe gelegt, andernfalls würde eine Kündigung folgen.

Daraufhin beschloss Katja L., sich einen Arbeitsplatz in der Produktion zu suchen. Sie wußte bereits damals, dass sie irgendwann einmal Soziologie studieren würde, und war der Ansicht, dass sie dafür einen Betrieb von innen kennen lernen müsse. Den Arbeitsplatz im BGW fand sie leicht, da dort wie in zahlreichen anderen Berliner Betrieben ein permanenter Arbeitskräftemangel bestand, insbesondere bei den Arbeitsplätzen am Fließband. Nach ihren Erinnerungen wurde sie im Jahr 1987 (vielleicht auch bereits 1986) bei NARVA eingestellt – insgesamt blieb sie anderthalb Jahre dort und wechselte später in die EDV-Abteilung.

Im BGW arbeitete Katja L. zunächst in der Nachtschicht an einer Fließbandreihe für Glühbirnen. Sie verdiente 50 Mark in einer Nachtschicht, pro Monat mehr als das Doppelte ihres vorherigen Verdienstes. Die Arbeitsbedingungen waren allerdings sehr schlecht. Es wurde bei permanenter Hitze von 50 Grad Celsius gearbeitet, im Winter bei kalter Zugluft. Auch Horst Liewald, damals wissenschaftlicher Mitarbeiter, beurteilt die Arbeitsverhältnisse am Fließband ähnlich: „Mit Fug und Recht kann festgestellt werden, dass der Arbeitsalltag in einer taktgebundenen Produktion mit kurzen Taktzeiten wie z.B. im Berliner Glühlampenwerk äußerst hart war.“31

Im Arbeitsbereich von Katja L. herrschten nach ihrer Erinnerung Frustration und eine hohe Fluktuation. Zur damaligen Zeit war sie der Ansicht, dass es für die DDR nur zwei Entwicklungswege geben würde: Öffnung nach sowjetischem Vorbild oder stärkere Repression. Da sie ebenso wenig wie Millionen andere DDR-Bürger damit gerechnet hatte, dass in den nächsten Jahren die Grenze geöffnet werden würde, versuchte sie, sich im System „einzurichten“.

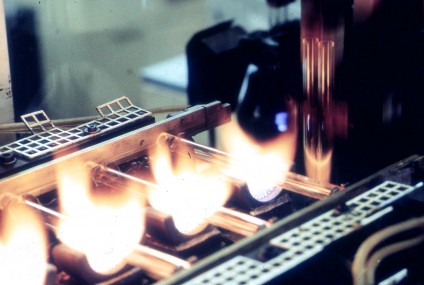

Katja L. arbeitete an einer neu installierten westlichen Anlage. Anfang der 80er Jahre wurden vom BGW fünf moderne Maschinenfließreihen der Firma Toshiba importiert. Mit diesen gelang es, die Produktion von Allgebrauchslampen zu verdoppeln. An den neuen Anlagen arbeiten etwa 300 der insgesamt 5000 Beschäftigten des BGW.32 Im Unterschied zu den anderen Anlagen war diese Fließreihe halbautomatisch. Die Leitung und Kontrolle der Fertigung sowie die Überwachung von Fehlern und Qualitätsmängeln erfolgten rechnergestützt.

Wirtschaftlich gesehen gestaltete sich der Einsatz der neuen Technik positiv. Für die Beschäftigten war damit allerdings kein sozialer Fortschritt verbunden. An den Rahmenbedingungen wie den Raumtemperaturen ändert sich nichts. Doch anders als zuvor wurde der Produktionsprozess nun nicht mehr teilweise durch Handarbeitsprozesse unterbrochen, sondern das Ar beitstempo vollständig von der Maschine bestimmt, wie sich Katja L. erinnert. Diese Verschlechterung der Arbeitssitu ation wird auch aus der Perspektive des Managements bestätigt. Horst Liewald beschreibt die „positive“ Wirkung der neuen Anlagen rückblickend so: „Die für die Kontrolle [der Produktion] benötigten Informationen wurden größtenteils automatisch während des Pro duktionsprozesses gewonnen und rechentechnisch verarbeitet. Die Ergebnisse waren für weitere Leistungsentscheidungen, insbesondere des Meisters, und zur Leistungsstimu lierung im Wettbewerb zwischen den Maschinen gruppen nutzbar.“33

Schreibtisch im Büro des Betriebsrats.

Der erste und letzte Betriebsratsvorsitzende von Narva – Michael Müller (hier zusammen mit der Umweltsenatorin Künast)

Der neue Charakter der Technik ändert nichts daran, dass es im Betrieb – wie Katja L. sagt – weiterhin einen totalen „Top-Down“-Prozess gab: Alle Anweisungen gingen von oben, von der Pro duk tions leitung, nach unten. Unmittelbar am Arbeitsplatz entschied der Meister, ob bei auftretenden Produktions pro blemen die Fließreihe abgeschaltet und neujustiert oder die Fließreihe im laufenden Betrieb nachjustiert wurde.

Dieser Konstellation wohnte ein gehöriges Konfliktpotential inne, aus dem schließlich auch die Arbeitsnieder legung erwuchs. Denn die japanische Fließreihe war zwar deutlich produktiver als die alten DDR-Anlagen, aber von Toshiba wegen ihrer Störanfälligkeit ausrangiert worden. Dieser Mangel zeigte sich auch im BGW. Störungen, d.h. Ausfälle oder Abweichungen von Toleranzwerten, stellten ein permanentes Problem im Arbeitsalltag dar.

Die Einrichter hätten sich manchmal gewünscht, dass die Fließreihe abgestellt wird.34Aber auf der Betriebsleitung lastete der Druck, die ehrgeizigen Produktionsziele zu erfüllen, die von der Staats- und Parteispitze aufgestellt wurden. Deshalb sprach sich der Meister, um Produk tionsausfall zu vermeiden, meist dagegen aus – nicht selten mit der Folge, dass die Fließreihe bald vollständig ausfiel und damit noch größerer Schaden entstand.

Am Arbeitplatz gab es eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Während Frauen vor allem am Fließband standen, waren die Installateure (Einrichter) bis auf eine Ausnahme Männer.

Diese Konflikte zwischen Einrichtern und Glühlampenfertigerinnen auf der einen und dem Meister auf der anderen Seite wurde mit der Einführung einer neuen Lohnform, der sogenannten Produktivlöhne, noch einmal verschärft. Nach der Erinnerung von Katja L. geschah das 1987. Ein Hauptunterschied zur vorherigen Lohnform bestand darin, dass ein Teil des Lohnes in Abhängigkeit von der „produktiven Maschinenlaufzeit“ und der Produkt qualität gezahlt wurde. Der Lohn für Stillstandzeiten, also „nichtproduktive Stunden“, betrug teilweise fast nur die Hälfte dessen.35 Darüber hinaus war die Lohnhöhe auch abhängig davon, wie der Meister das Verhalten des einzelnen Beschäftigten einschätzte. Katja L. zufolge waren das „vielleicht 2 Prozent des Lohns“. Für die Beurteilung gab es keine klaren Kriterien.

Die neuen Produktivlöhne verschärften einen alten Widerspruch im Arbeitsprozess. Die Entlohnung sollte stärker „leistungsorientiert“ erfolgen, aber die Entscheidung, ob das Fließband bei Leistungsmängeln nach- oder neujustiert wurde, oblag nach wie vor dem Meister und nicht den Beschäftigten bzw. Einrichtern. Die Nichtbehe bung von Mängeln schlug sich letztlich auf dem Gehaltzettel nieder. Hier nahm der Streik seinen Ausgang. Als einmal wieder „Müll produziert“ wurde, tauchte unter den acht Kolleginnen und Kollegen an der Fließreihe, an der Katja L. arbeitete, der Gedanke auf, die Arbeit niederzulegen. Der Meister hatte nach ihrer Erinnerung wiederum ein Abschalten abgelehnt.

Sie kann sich nicht mehr genau erinnern, wie es zum illegalen Streik kam, aber „irgendwie wurde das Fließband gestoppt“. Zwei Forderungen, so Katja L., hatte die Gruppe:

- Sie wollte mit der Produktionsleitung reden, die dem Meister übergeordnet war und die die Beschäftigten sonst nie zu Gesicht bekamen.

- Sie forderte, es müsse, wenn nach Leistung bezahlt wird, für die Arbeiter auch Möglichkeiten geben, den Produktionsprozeß zu beeinflussen.

Nach Meinung von Katja L. ging es bei der Arbeitsniederlegung also vor allem darum, wie die Arbeiter ihre Interessen artikulieren konnten. Sie selbst hatte, so erinnert sie sich, die anderen darin bestärkt, die Arbeit niederzulegen und die Interessen der Gruppe zum Ausdruck gebracht. Dies sei das erste und einzige Mal gewesen, dass sie von den anderen Kollegen akzeptiert wurde. Im Gegensatz zu ihnen legte sie nicht so großen Wert auf den Verdienst, da sie zuvor wesentlich weniger verdient hatte („und damit ausgekommen war“) und andere Motive für die Arbeit im BGW besaß. Für die meisten Kollegen ging dagegen zunächst darum, dass das Geld stimmt.

Die Reaktion des Meisters bestand darin zu drohen: „Sie sollen wieder zu arbeiten anfangen sonst, …“, (an die genaue(n) Drohung(en) kann sie sich nicht erinnern). Er versuchte auch, den Vorfall zu vertuschen und zu verhindern, dass etwas davon nach oben dringt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter blieben aber bei ihrer Haltung. Nachdem sie zu Beginn der Frühschicht die Arbeit niedergelegt hatten, kam es um die Mittagsstunde oder am frühen Nachmittag zu einem Treffen mit der Produktionsleitung, das etwa eine Stunde dauerte. Damit hatte die Gruppe eine ihrer Forderungen durchgesetzt. Von den sonstigen Ergebnissen ist Katja L. noch bekannt, dass es zu einer Neujustierung kam, da das Band bereits stand – ein zweiter Erfolg.

Schonplatz im Pförtnerhäuschen

Innerhalb des Betriebs erlangte nach Katja L.’s Erinnerung der Vorfall eine gewisse Bekanntheit.36 Zumindest habe es noch eine weitere Fließreihe gegeben, die gedroht hatte, die Arbeit niederzulegen oder es tatsächlich getan hat. In der Fließreihe selbst „hat sich danach die Sache verlaufen“. Insgesamt sei es schwierig gewesen, in der Produktionshalle die Belegschaft als ganze hinter sich zu bekommen, auch weil die vielen vietnamesischen Arbeitskräfte einen gesonderten Bereich darstellten. Von nachfolgenden Auseinandersetzungen zwischen Meisterbereich und Produktionsleitung hatte Katja L. nichts gehört.

An eine nachfolgende Disziplinierung kann sie sich nicht erinnern; sie habe auch keine Angst vor Sanktionen gehabt. Aber die 2% des Lohns, die verhaltensabhängig gezahlt wurden, bekam sie anschließend nicht mehr, und ihr wurde eine Prämie als „Qualitätsarbeiterin“ verweigert.

Die „Wende“ im BGW

Von den Revolutionsereignissen zwei Jahre später blieb das BGW nicht unberührt. Die politische Veränderung, die der Flüchtlingsstrom des Sommers 1989 auslöste, reichte im Glühlampenwerk – wie auch in anderen Betrieben – bis in die breite Mitgliedschaft der SED hinein. Der Ingenieur Matthias Pfau beschrieb die damalige Stimmung so: „Unsere Pausen in der Kantine wurden länger und länger, die Diskussionen deutlicher und heftiger. Alle hatten das Gefühl, hier passiert jetzt was. Das ging ja so schnell. Erst die Flüchtlinge über Ungarn, dann über Prag. Ganze Familien, die in den Botschaften saßen. Auch bei Narva fehlten plötzlich Leute, die täglichen Mitteilungen der Betriebsleitung klangen sehr nach Durchhalten. Es war Endzeitstimmung im Bauch, ohne dass man im Kopf schon begriffen hatte, was da passierte.“37

Das Glühlampenwerk gehörte zu den wenigen Betriebe, in denen parallel zu den wachsenden Straßendemon strationen im Herbst 1989 Streiks stattfanden. „Am 18. Oktober kam es in der Frühschicht im Bereich Halogenlampe des VEB Narva in Berlin zu einer kurzfristigen Arbeitsniederlegung, bei der es aber herbeigeeilten Betriebsfunktionären gelang, die Arbeiter wieder zur Aufnahme ihrer Arbeit zu bewegen.“38 Am 10. November, dem Tag nach der Maueröffnung, war das Glühlampenwerk, das nur einige Hundert Meter von der Grenze entfernt lag, so gut wie leer.39 Im Dezember 1989 wurde im BGW ein „Gesellschaftlicher Rat“ gebildet, der „Beratungs- und Kontrollorgan“ der betrieblichen Leitungen sein soll.40 Allerdings scheint dieser, wie auch die alte Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL), noch weitgehend von alten Kräften besetzt worden zu sein. Der Vorsitzende des Rates war SED-PDS-Mitglied und Meister. Die alte BGL drohte der Belegschaft im Falle einer anscheinend beabsichtigten Neuwahl mit einer Streichung der Urlaubsreisen.41 Bereits in dieser Zeit dreht sich die Diskussion außer um politische Fragen auch um die Sicherung der Zukunft des Werkes.

Die ersten Monate des neuen Jahres verliefen im Werk nicht weniger turbulent. Angesichts der Diskreditierung der Staatsgewerkschaft FDGB entstand eine Initiative zur Gründung eines Betriebsrates, der im „Zug der Wirtschaftsreformen“ und damit verbundener „Strukturveränderungen“ eine Interessenvertretung aller Werktätigen sein sollte. Ziel war es, „sich gegen alle Maßnahmen der betrieblichen/staatlichen Leitung“ zu wehren, „die gegen die Rechte und die Ehre jedes Werktätigen gerichtet sind.“42

Wie so viele Betriebe war das BGW nach der Währungsunion der plötzlichen Konfrontation mit den freien Märkten nicht gewachsen. Das Interesse westlicher Investoren beschränkte sich auf die japanischen Anlagen, die zu erwerben OSRAM letztlich auch gelang.43 Bevor die Mas senentlassungen einsetzten, begann OSRAM auch mit der Abwerbung von Arbeitskräften. Bei vormals 5.000 Beschäftigten blieben von den nach einem Treuhandkonzept von 1992 zugesicherten 1.080 Arbeitsplätzen 1993 nur 250 übrig.44

Wie im Jahr 1953 wich auch 1989/90 die Euphorie des Aufbruchs bald Enttäuschung und Ernüchterung. Trotz vieler nicht eingelöster Versprechen gab es diesmal jedoch einen zentralen Unterschied: die Erfahrung, dass die Gesellschaft verändert werden kann. Matthias Pfaus formulierte es so: „Das haben wir doch voraus: Was gottgegeben schien, zerbrach in Wochen. Manchmal kommt mir der Gedanke, vielleicht erlebe ich noch ´ne Wende…“.45

In der Wende wurde der wissenschaftliche Mitarbeiter Horst Liewald Pressesprecher des Kombinats, 2004 veröffentlichte er eine „Betriebsgeschichte von NARVA – Berliner Glühlampenwerk: Das BGW“. Auf dem Photo erklärt er einigen Westberliner Künstlern gerade die Allgebrauchslampenfertigung im BGW.

(Olaf Klenke, geb. 1974, Politikwissenschaftler an der FU Berlin, zur Zeit Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung des DGB und Promotion zum Thema „Das Mikroelektronikprogramm in der DDR“.)

Anmerkungen:

1 Siehe dazu die DDR-Betriebsgeschichte: „Arbeiter machen Geschichte. Geschichte des VEB NARVA „Rosa Luxemburg“ Berliner Glühlampenwerk, Berlin 1980.

2 Vgl. Renate Hürtgen: Der Streik in der DDR. Wie viel Widerstand gab es in den DDR-Betrieben? In: Horch und Guck. Heft 43 (3/2003) und dies.: „Keiner hatte Ahnung von Demokratie, im Betrieb sowieso nicht“. Vom kollektiven Widerstand zur Eingabe oder Warum die Belegschaften 1989 am Anfang eines Neubeginns standen. In: Gehrke, B./dies. (Hrsg.): Der betriebliche Aufbruch im Herbst 1989. Berlin 2001.

3 SAPMO-BArch, DY 46/5702, Zentralvorstand IG Metall, Bericht des Präsidiums an die 4. Tagung des Zentralvorstandes der Industriegewerkschaft Metall am 29. März 1978, Berlin den 19.3.1978, Bl. 37.

4 Nach einem Gespräch mit Horst Liewald am 17.3.05.

5 Vgl. Volker Koop: Der Aufstand vom 17. Juni 1953, Berlin 2003, S.36 und „17. Juni 1953 – Arbeiteraufstand oder Konterrevolution?“, Kapitel V. 1, Die Ereignisse, unter: www.geocities.com/revolutiontimes/ddr10.htm (Zugriff: 23.3.05).

6 Wolfgang Eckelmann u.a. (Hrsg.): FDGB intern. Innenansichten einer Massenorganisation der SED. Berlin 1990, S.155.

7 Vgl. Jürgen Hofmann und Annette Neumann (Hrsg.): Die Klasse in Aufruhr. Der 17. Juni 1953 in Berliner Betrieben, Berlin 2003, S.39/40 und 84.

8 Vgl. Hofmann/Neumann, S. 43.

9 Hans-Joachim Rybarz: Kein normaler Lehrtag. In: Unterdrückte Hoffnung. Erinnerung an den 17. Juni 1953,www.berlin.de/imperia/md/content/bapankow/pdf-dateien/21.pdf (Zugriff: 23.3.05).

10 Vgl. Hofmann/Neumann, S. 118/119.

11 Thomas Flemming, Kein Tag der deutschen Einheit. 17. Juni 1953, Berlin 2003, S. 130f.

12 Vgl. Horst Liewald, Das BGW. Zur Betriebsgeschichte von NARVA – Berliner Glühlampemwerk. Berlin 2004, S. 72f.

13 Kowalcuk, Ilko-Sascha: Das bewegte Jahrzehnt. Geschichte der DDR von 1949 bis 1961, S.153-154.

14 Heide Schlebeck: Disco hinter Klinkermauern. U-Bahn-Bögen an der Warschauer Straße bekommen ein neues Innenleben. In: Berliner Zeitung, 04.09.96, S.30.

15 Zumindest gehörte das BGW nicht zu den Betrieben, in denen der FDGB im III. Quartal 1961 Arbeitsniederlegungen registrierte, vgl. Gehrke/Hürtgen, Dokument 1, und Eckelmann u.a., S.53-64, 182-193.

16 Stab PdVP Berlin – Journal der Handlung (14.8.1961), www.chronik-der-mauer.de/index.php/textpopup/318367/(Zugriff: 23.3.03).

17 Vgl. Liewald, S. 81f.

18 Zwischen Mauerbau und August 1962 sank das Realeinkommen in der DDR um 2,5%, vgl. André Steiner: Die DDR-Wirtschaftsreform der sechziger Jahre. Konflikt zwischen Effizienz- und Machtkalkül. Berlin 1999, S. 281.

19 Das dürfte trotz der Tatsache gelten, dass die Mehrzahl der gedruckten Erinnerungen von Mitarbeitern der mittleren und unteren Leitungsebene stammt. Für das BGW vgl. das Buch von Horst Liewald.

20 Nach Renate Schwärzel: Der Einfluß der Entwicklung der Fluktuationsrate auf die Steigerung der Arbeitsproduktivität und der Effektivität der Produktion im VEB Berliner Glühlampenwerk von 1958 bis 1968. In: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 3. Berlin 1980, S.181-187; zitiert aus: Holle Grünert: Beschäftigungssystem und Arbeitsmarkt in der DDR, Opladen 1997, S.79.

21 SAPMO BArch DY 30/2939, Information über einen Erfahrungsaustausch zur leistungsorientierten Lohnpolitik im Bereich des Ministeriums für Elektrotechnik und Elektronik, S.2 [fol. 532] (Mai 1977).

22 Nach Axel Bust-Bartels: Herrschaft und Widerstand in den DDR-Betrieben. Leistungsentlohnung, Arbeitsbedingungen, innerbetriebliche Konflikte und technologische Entwicklung. Frankfurt/Main 1980, S.134.

23 Vgl. Liewald, S. 110.

24 Deanna Poos: Ethnologin auf Spurensuche. In: Kulturstral. Das Stralauer Web Magazin, Nr.13, Mai 2003,www.kultstral.de/leben/archiv/13_leben.html (Zugriff: 23.3.05).

25 Vgl. Lutz Kirschner: Gewerkschaftsarbeit im sozialistischen Industriebetrieb. Berlin (Ost) 1990, S. 19-20.

26 SAPMO BArch DY 46/ 4472 (alt 7304) Bezirksvorstand Berlin des FDGB / IG Metall, 11. März 1987, Informationsbericht über den Inhalt und Verlauf der gewerkschaftlichen Mitgliederversammlungen im Monat Februar 1987, S.12.

27 SAPMO BArch DY 34/27019, FDGB, Information über die Inanspruchnahme des Lohnfonds und des Durchschnittslohnes per 30.9. 1987 im Bereich der Industrieministerien und über Maßnahmen zur Festigung der Lohndisziplin, S.6.

28 So Katja L. im Gespräch, vgl. Endnote 31.

29 Vgl. Liewald, S. 75.

30 Die Gesprächsnotiz vom 21.12.2004 befindet sich im Bestand des Autors. Der wirkliche Name wurde durch das Pseudonym Katja L. ersetzt.

31 Vgl. Liewald, S.243.

32 Vgl. ebenda S. 195/196.

33 Vgl. ebenda, S.138.

34 Katja L. benutzte dafür das Wort „Installateure“.

35 Dazu auch Olaf Klenke: Zwischen Rationalisierung und sozialem Konflikt. Das Mikroelektronik-Programm und die „dritte industrielle Revolution in der DDR (1977-1989) (noch unveröffentlicht), dort: Kapitel. 7.4. Die Produktivlöhne.

36 Horst Liewald als wissenschaftlicher Mitarbeiter erfuhr allerdings davon nichts, vgl. Endnote 3.

37 Aus: Burga Kalinowski, Sie störten die Raubvögel nicht. Sommer ´89 bei NARVA in Berlin. In: Freitag 09.07.2004, www.freitag.de/2004/29/04290501.php (Zugriff: 23.3.05).

38 Bernd Gehrke: Demokratiebewegung und Betriebe in der „Wende“ 1989. Plädoyer für eine längst fälligen Perspektivwechsel. In: ders./ Hürtgen, Renate (Hrsg.), S. 252.

39 Vgl. Kalinowski, a.a.O..

40 „Gesellschaftlicher Rat wurde gebildet“ VEB Berliner Glühlampenwerk (Dezember 1989), DDR 1989/90 Dokumente unter: www.ddr89.de/ddr89/betriebe/BGW1.html (Zugriff: 23.3.05).

41 Ebenda und Gehrke/Hürtgen, S. 203.

42 Betriebsrat – Übergangsgewerkschaft? VEB Berliner Glühlampenwerk (Februar 1990), DDR 1989/90 Dokumente unter: www.ddr89.de/ddr89/betriebe/BGW1.html (Zugriff: 23.3.05).

43 Vgl. Liewald, S.189-197.

44 Vgl. Liewald, S. 203, 215.

45 Aus: Kalinowski, a.a.O.

Von den Gesten und dem Gedanken der Gabe

Dieser Artikel erwuchs aus Neugier und Erstaunen. Bei der Lektüre der archivalischen Überlieferung einiger Berliner Firmen Transformatorenwerk Karl Liebknecht (TRO), Berliner Glühlampenwerk (BGW, seit 1972 NARVA), Elektroapparatwerk, Backwarenkombinat (Bako), Bergmann Borsig, Werk für Fernsehelektronik und Funkwerk Köpenick1 – fiel mir auf, dass vielen Argumentationen die Idee der Gabe zu Grund lag. Auch wenn der Begriff der Gabe selbst kaum vorkommt, wird doch der Bedeutungskreis des Gebens und Schenkens sehr häufig angesprochen: Regelmäßig wird an die Selbstlosigkeit von Personen appelliert, an ihre Bereitschaft zu Hingabe und Aufopferung. Diese Haltung wird rhetorisch mit der Freiwilligkeit im Geben und Spenden verknüpft. Der Klassiker der anthropologischen Forschung zu diesem Thema, Marcel Mauss, charakterisierte die Gabe als ein »fait social total«2. Entgegen dem spontanen Eindruck des Beobachters, Gaben seien ganz und gar individuelle und freiwillige Handlungen, zeigte er, dass sie tatsächlich verschiedenen sozialen, ökonomischen und politischen Zwängen unterliegen. Ich betrachte die von Mauss analysierte Spannung zwischen selbstloser Großzügigkeit und Verpflichtung, zwischen Freiwilligkeit und Zwang des Gebens als einen lohnenden heuristischen Zugang mit Blick auf die DDR. Aussagekräftig ist vor dem Hintergrund der Plan- und Mangelwirtschaft der DDR insbesondere auch die von Mauss herausgearbeitete ökonomische Dimension der Gabe, welche in der Anthropologie vielfach im Sinne eines »Gegen-Markts« oder auch als eine Verlagerung des Marktes beschrieben und diskutiert wurde.

In dieser Perspektive unternimmt der Beitrag den Versuch, die »Rhetorik der Gabe« zu analysieren. Hierfür werden die Protagonisten des Austausches, die Güter, welche ausgetauscht wurden wie auch die Rituale, die diesen Austausch inszenierten, näher betrachtet.

Die reichhaltigen Fotosammlungen der Betriebe liefern unzählige Bilder der verschiedenen Zeremonien, in denen der Tausch von Gaben vollzogen wurde. Daneben bieten schriftliche Quellen wie insbesondere Brigadetagebücher, aber auch verschiedene Dokumente des FDGB, der SED oder der Betriebsleitungen Zugang zu dem konkreten Ablauf und Hintergrund solcher Zeremonien. Allerdings unterliegt die Aussagekraft dieser Quellen den Begrenzungen der offiziellen Sprache und sie stammen außerdem zumeist aus den ersten zwanzig Jahren des Regimes. Deshalb handelt es sich hier um eine erste Skizze. Die Gabe soll hier als ein Diskurs analysiert werden, nach dessen Wirkung auf die Gesellschaft zu fragen sein wird. Der Gabentausch erscheint wie ein Prisma, in dem Grundzüge der sozialen und ökonomischen Interaktion sowie der institutionellen und informellen Formen von Herrschaft in der DDR deutlich werden.3Drei Typen der Gabe sind dabei zu unterscheiden: Die »sozialistische« oder »offizielle Gabe«, die »paternalistische« Gabe im Kontext der Betriebe sowie die »informelle« Gabe zwischen Individuen mit enger persönlicher Bindung.

Die sozialistische Gabe

Folgt man den 1958 formulierten Ulbrichtschen Gesetzen der »sozialistischen Moral«, ist der »Geist des Schenkens« ein integraler Teil des sozialistischen Projekts, das Ausbeutung ablehnt und Freundschaft sowie Gleichheit ins Zentrum seiner erklärten Ziele stellt. Ulbrichts »10 Gebote« beginnen mit der »internationalen Solidarität der Arbeiterklasse« (1. Gebot), umfassen weiterhin, »beim Aufbau des Sozialismus im Geiste der gegenseitigen Hilfe und der kameradschaftlichen Zusammenarbeit (zu) handeln, das Kollektiv (zu) achten und seine Kritik (zu) beherzigen« (5. Gebot), und schließlich die »Solidarität mit den um ihre nationale Befreiung kämpfenden und den ihre nationale Unabhängigkeit verteidigenden Völkern« (10. Gebot). In der Lebensrealität am Arbeitsplatz wurde dieses Loblied auf Solidarität und gegenseitige Hilfe als Kern des sozialistischen Ethos in permanente Aufrufe zu altruistischer Großzügigkeit, in anderen Worten: zur Gabe, umgesetzt.

Die Brigadetagebücher liefern vielfältige Beispiele: So spendeten 1962 alle Mitglieder der Brigade »Erich Mühsam« 10 Mark für Solidaritätsmarken.4 1968 kamen die Frauen der Kaderbrigade »Jenny Marx« des Funkwerks Köpenick, sämtlich Mitglieder der SED, überein, ein halbes Prozent ihres Einkommens für Solidaritätsaktionen zu spenden.5Hoch angesehen war in der sozialistischen Ethik persönliche Aktivität. Dazu gehörte die Organisation der so genannten Soli-Basare, auf denen die unterschiedlichsten Objekte für den Zweck der internationalen Solidarität verkauft wurden. In den meisten Fällen war der Empfänger näher bestimmt. So organisierten am 6. Juli 1960 die Arbeiter der Brigade »Käthe Kollwitz« eine Spende für die Kinder Afrikas. Die Funktionärinnen der Brigade »Jenny Marx« spendeten regelmäßig Blut für die Opfer des Vietnamkriegs.6 In den siebziger Jahren war das vietnamesische Volk, dessen Mut und Opferbereitschaft hervorgehoben wurde, häufigster Empfänger solcher Gaben. Bilder, die in die Brigadetagebücher eingefügt wurden, spielen auf Schmerz und Heldentum an – eine Verbindung, die seltsam an das Opferbild Christi erinnert. Überhaupt ist die besondere Präsenz christlicher Bilder und christlichen Vokabulars auffällig, mit denen diese Form des Gebens gerechtfertigt und motiviert wurde. Der Rückgriff auf das religiöse Bedeutungsfeld beförderte das typische manichäische Weltbild der SED: Eine böse »imperialistische« Welt wurde dem guten »sozialistischen« Lager gegenübergestellt. Diese Gaben erfüllten somit eine pädagogische und legitimierende Funktion: Indem man gibt, ergreift man Partei und schlägt sich zugleich auf die Seite der »Erwählten«.

NARVA-Werbung

Die internationale Solidarität war nicht die einzige Manifestation der »sozialistischen Gabe«, vielmehr erscheint gegenseitige Hilfe im Rahmen von Fürsorgebeziehungen als ihre häufigste Form. Diese Beziehungen sollten sichtbare Beweise für die vielfältigen Formen von Solidarität liefern, die die sozialistische Gesellschaft strukturierten, und damit den Erfolg des sozialistischen Experiments unter Beweis stellen. Die Industriearbeiter standen »natürlich« im Zentrum dieser Praktiken, galten sie doch als die authentischen Erbauer des Sozialismus. Zur Staatsgründung im Oktober 1949 überreichten die Arbeiter des Berliner Glühlampenwerkes (BGW) dem neuen Präsidenten und ehemaligen Zimmerer Wilhelm Pieck die zehnmillionste Glühlampe.7 Die Fotos zeigen Gruppen strahlender Arbeiter, welche dem Präsidenten stolz die Frucht ihrer Arbeit überreichen. Zwei Jahre später erhielt Pieck zu seinem 75. Geburtstag eine Lampe, die in die Mitte eines Blumentopfes »gepflanzt« war. Mehrere Aufnahmen dokumentieren das Geschenk und seine symbolische Botschaft: Die Arbeiter schenken der Nation, die vom lächelnden und väterlichen Bild Piecks8 verkörpert wird, die Frucht ihrer Mühen: das Licht.

Die Hilfe, die Betriebe den Dörfern zukommen ließen, kann in diesem Rahmen als Illustration der Solidarität zwischen Stadt und Land und damit eines essentiellen Dogmas der sozialistischen Ideologie verstanden werden. Sie wurde durch Patenschafts- oder Freundschaftsverträge formalisiert. Nach den vorliegenden Quellen zu urteilen, waren solcherart »Solidaritätsaktionen« in drei Phasen besonders intensiv: in den Jahren des Aufbaus, in den Jahren der beginnenden Kollektivierung der Landwirtschaft (Anfang der fünfziger Jahre) und in ihrer letzten Phase (Anfang der sechziger Jahre). So fuhren die Arbeiter der TRO 1949 zum ersten Mal in zwei Dörfer, wo sie beschädigte Maschinen und Material reparierten. Dabei arbeiteten sie eng mit den Maschinen-Ausleih-Stationen (MAS, ab 1952 Maschinen-Traktoren-Stationen, MTS) zusammen, die in ländlichen Gebieten einen Stützpunkt der Arbeiterklasse darstellten. Anfang der 50er Jahre halfen sie bei der Ernte.9 Mitte der fünfziger Jahre unterzeichnete die Direktion des Werks für Fernsehelektronik (WFE) einen Patenschaftsvertrag mit einer LPG. Sie schickte als Ausdruck der »gegenseitigen sozialistischen Hilfe« Arbeiter zum Ernteeinsatz und lieferte Materialien. Der Freundschaftsvertrag mit der LPG »Philip Müller« umfasste 125 von der FDJ organisierte »Arbeitseinheiten«. Der Betrieb stellte außerdem Arbeitskräfte für die Buchhaltung, Maschinen und Transportmittel bereit.10 Die Jugendbrigade »Karl Liebknecht« verbrachte im Winter 1960 eine Woche im Dorf Letschin, um Gebäude zu reparieren. Im August 1960 verlud die Funktionärsbrigade »Clara Zetkin« der Rationalisierungsabteilung des Elektroapparatewerks (EAW) Heu, reparierte Scheunen und half bei der Ernte.11

Durch derartige Patenschafts-Arrangements wurden die Betriebe mit verschiedenen Sektoren der Gesellschaft der DDR verknüpft. So war z.B. jeder Betrieb mit mindestens einer lokalen Schule verbunden. Ähnlich wie bei den Patenschaften mit den LPGs, manifestierte sich die »Großzügigkeit« der Betriebe auf zwei Ebenen: Die Schulen durften die betriebseigenen Ferienanlagen nutzen oder die Betriebe halfen bei nötigen Reparaturen. Die Betriebsangehörigen beteiligten sich auch an Elternabenden bzw. an Elternbeiräten. So sollte die »Mission« und Vorreiterrolle der Arbeiterklasse sichtbar gemacht werden.

Wie auch das »Geschenk auf Distanz« im Rahmen der internationalen Solidarität, diente die sozialistische »Solidarität« zuförderst einem ideologischen Ziel. Die »Gaben« der VEBs an die Dörfer, LPGs und Schulen sollten die Präsenz der Arbeiterklasse als herrschende Klasse repräsentieren und zugleich verwirklichen. »Großzügigkeit« drückte hier Führungsanspruch aus. Den Schulen und Dörfern wurde somit von den Arbeitern »Sozialismus geschenkt«. Diese Praktiken, hervorgebracht durch die sozialistische Rhetorik, lassen die Gabe gemäß dem Anthropologen Maurice Godelier als »verborgene Seite der geträumten Umkehrung der Machtbeziehungen, Interessen, Manipulationen und Unterwerfung, die die Marktbeziehungen und die Profitsucht mit sich bringen, erscheinen… indem sie ein Ideal, das uneigennützige Geschenk, in der Phantasie als Ort der Solidarität und grenzenlosen Großzügigkeit schaffen.«12

So gesehen scheint die Geste des Gebens den Sozialismus in ein Utopia zu verwandeln. Natürlich steht auf der anderen Seite dieser Praktiken die Gegen-Gabe, die den Graben zwischen der Realität und »Utopia« unterstreicht.

Im Bereich der internationalen Solidarität springt ins Auge, dass öffentliche Zurschaustellungen von »Großzügigkeit« gegenüber dem sowjetischen Bruder ganz fehlten, trotz der Bekundungen »unverbrüchlicher Freundschaft«. Die Quellen belegen zwar Fälle von Gabentausch zwischen den beiden Ländern, aber nur von Seiten der UdSSR an die DDR. Dies betrifft vor allem die schon stereotyp wirkenden Reiseberichte ostdeutscher Arbeiter, in denen stets die herzliche Gastfreundschaft, der sie begegneten, hervorgehoben wird. Dies wirkt, als müsse die symbolische wie die reale Schuld, in der man beim »Großen Bruder« stand, ständig wiederholt und vergrößert werden, um damit implizit die enormen ökonomischen Lasten, die die UdSSR der DDR aufbürdeten, zu rechtfertigen. Analog zur Gabe nach Mauss kann man dies so interpretieren, dass der Bezug auf das Thema der Gabe eine Gegengabe in Form auswuchernd einseitiger ökonomischer Beziehungen rechtfertigte. 13

Allerdings werden im Bereich der sozialistischen »Solidarität« innerhalb des Landes die Konsequenzen der Gabe am deutlichsten. Wie beschrieben, stellten die aufs Land gesandten Arbeiter den »Vortrupp« der Partei dar und hatten ausdrücklich die Aufgabe, die Bauern von der Richtigkeit des Sozialismus zu überzeugen. Im Vertrag mit der LPG »Vorwärts zum Sozialismus«, erklärte die Direktion des WFE ihre Absicht, der LPG die Vorsitzenden ihrer Betriebsparteiorganisation, der FDJ und des Frauenverbandes zur Verfügung zu stellen. Der LPG »Einheit und gerechter Frieden« versprach sie die Dienste des Betriebschores und -orchesters.14

Die meisten Berichte verdeutlichen, dass die ideologische Offensive aus den Städten auf Ablehnung stieß. So marschierten die Arbeiter des TRO, die mit ihrem Orchester und ihrer Fußballmannschaft nach Tribnitz gekommen waren, um 1954 »die Ernte zu feiern« (und vor allem, um die Kollektivierung der Landwirtschaft zu propagieren) allein durch die Straßen.15 Arbeiter, die im Rahmen von Patenverträgen aufs Land fuhren, fanden zumeist nur primitive Unterkünfte sowie mangelhafte Verpflegung und selten Dankbarkeit vor. Beispielsweise resümierten die Kader der Brigade »Clara Zetkin« im November 1960 mit Bitterkeit, dass die Bauern ihre Hilfe als selbstverständlich betrachteten.16 Ähnliche Berichte finden sich immer wieder. Die Undankbarkeit dokumentiert den Wunsch, den »Verpflichtungen des Empfangens«17 zu entgehen.

Die Gegengabe wurde in Verträgen der Firmen mit den Genossenschaften festgelegt. So schloss die Direktion des WFE 1954 Verträge mit den LPGs, in denen ideologische und materielle Unterstützung im »Austausch« mit der monatlichen Veranstaltung eines Bauernmarktes im Betrieb zugesagt wird. Laut Vertragstext sollten diese die Beziehungen zwischen Arbeitern und Bauern vertiefen.18 Tatsächlich sicherte sich der Betrieb damit die Vesorgung für die Betriebskantine: vertragsgemäß mussten Kartoffeln und Gemüse auf Wunsch direkt beim Personal derselben abgeliefert werden. Die Frage des Preises wird in den Verträgen nicht erwähnt – offenbar handelte es sich um verpflichtende »Gegengaben«. 1959 legte der Vertrag dann allerdings fest, dass die LPG nach Erfüllung ihres »Abgabesolls« Eier, Hühner, Gemüse und Fleisch zum Aufkaufpreis an die Arbeiter verkaufen durfte.

Bei den Praktiken des Schenkens und Gabentausches in der DDR ging es also offenbar nicht so sehr um Solidarität, sondern um die Inszenierung eines Austausches, der die tatsächlichen Konflikte zwischen Stadt und Land wie auch zwischen der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten maskierte. Dass der Empfänger der Gabe nicht unbedingt profitierte, verschwieg die Rhetorik des Schenkens und Gebens. Sie verkleidete damit ungleiche Transaktionen, in denen sich Machtbeziehungen manifestierten, die nicht zu der Gleichheits- und Gerechtigkeitsideologie des Regimes passten. Dennoch ging es um mehr als einfach Beschönigung der harten wirtschaftlichen Fakten; die Rhetorik der Gabe zeugt von der Schwierigkeit, den reinen wirtschaftlichen Austausch zu akzeptieren, ohne ihm eine politische und soziale Bedeutungzu geben. Das beweisen die symbolischen Geschenke. So erhielten die Arbeiter des BGW, die 1949 in ihrem Patendorf Hohenzieritz Schweißarbeiten ausführten, im Austausch dafür einen großen Korb mit Brot, Butter, Eiern und Würstchen. Fotos dokumentieren die Aufschrift: »Dem edlen Liebeswerke sei unser Dank geweiht. Denn Liebe gibt uns Stärke in dieser schweren Zeit«. Wie auch beim Blumentopf mit Lampe für Wilhelm Pieck – die Gabe hatte vor allem symbolischen Wert und diente zwei Zielen: Sie schuf (politischen) Sinn und etablierte soziale Beziehungen. Sie wirkte dabei – neben dem praktischen Nutzen – als Einschreibung des politischen Diskurses in die soziale Praxis. Diese zwei Dimensionen werden in der Analyse des Gabentausches innerhalb der Betriebe besonders deutlich.

Die paternalistische Gabe und die Betriebsgemeinschaft

Innerhalb der Betriebe wurden das Schenken und der Gabentausch zu besonderen Ereignissen wie z.B. zu Weihnachten, zu den Feiern zur Übergabe von Auszeichnungen an Aktivisten oder vorbildliche Brigaden und insbesondere zum Frauentag am 8. März inszeniert. Die Feiern folgten dabei einem festen Muster. So organisierte 1954 die Betriebsleitung von Bergmann-Borsig eine Aktivistenfeier, zu der die Haupthalle des Kulturhauses mit Fahnen geschmückt wurde, Reden gehalten wurden und Betriebschor und -orchester sowie eine Kabarettgruppe der Humboldt-Universität den kulturellen Rahmen boten. Ein großes Essen und ein Ball schlossen das Fest ab. Ähnlich gibt das Betriebstagebuch der Brigade »Erich Mühsam« für den 8. März 1960 die Abfolge der Frauentagsfeier detailliert wieder: ein »Stehbankett löste die Begeisterung der Anwesenden aus, denn viele leckere Dinge warteten darauf verzehrt zu werden. Mit einem gemütlichen Beisammen und Tanz klang die Feierstunde aus.«19 . Die Beschreibungen vermitteln den Eindruck von Fülle und Überfluss. Insbesondere während der 1960er Jahre wurde der 8. März offenbar eine Gelegenheit für zunehmend üppige Feiern. So nahmen an der Frauentagsfeier des TRO 1966 ca. 1.500 Personen in der blumengeschmückten Halle teil. Eine Aufführung mit Solisten der Staatsoper, die Verleihung von Auszeichnungen, ein Buffet und ein Ball mit Orchester und professionellen Tänzern bildeten das Programm. 1965 ließ sich der Betrieb die Frauentagsfeier 25.000 Mark kosten. Auch die Weihnachtsfeiern für die Kinder der Betriebsangehörigen waren aufwändig: Ein kostenloser Besuch im Friedrichstadtpalast mit den Eltern und Geschenke wurden geboten.20

Letztere stellten in den 50er Jahren noch die Lehrlingen her, während in den sechziger Jahren Spielzeug gekauft wurde.

Das Überreichen von Geschenken spielte eine besondere Rolle. Zum Frauentag 1960 erhielten alle Frauen der Brigade »Anne Frank« der BGW einen Schal und 50 Gramm Kaffee, während die Frauen der Brigade »Lunik III« 1961 einen chinesischen Schal und drei Taschentücher bekamen.21 1951 erhielten acht Aktivisten bei Bergmann Borsig eine Uhr oder ein Fahrrad plus Geldprämie, im gleichen Jahr bekam eine Aktivistin des Glühlampenwerks eine Bluse und Bettlaken.22 Solche »nützlichen« Geschenke blieben auch über die von unmittelbarer materieller Not bestimmten Anfangsjahre der DDR hinaus typisch23.

Die gesamte Zeremonie drückt dabei Konformität mit dem Regime aus, insofern dient der sozialistische Betrieb – wie so oft – als seine Matrix. Politische Reden leiten das Feierprogramm ein und geben damit die Bedeutung des Festes vor; es folgt das Kulturprogramm, das bis in die sechziger Jahre selbst als ein Mittel der Propaganda angesehen wurde.24 Essen und Ball sind der Höhepunkt der Gabe an die Arbeiter und spiegeln damit die paternalistische Dimension des Regimes, was von den Geschenken noch unterstützt wird. Auch ihre Nützlichkeit verweist auf die übliche Praxis des Regimes, zusätzliche Produktion als »Geschenk« an die Menschen zu präsentieren, wie dies am deutlichsten mit der Stoff-Neuentwicklung Präsent 20, das die Textilarbeiter zum 20. Jahrestag der DDR »auf den Gabentisch der Republik« legten, geschah.25

So inszenierte die rituelle Gabe bzw. das Geschenk innerhalb der Betriebe die Fürsorgediktatur.26 Daneben hatte es aber noch eine betriebsinterne Funktion.

Diese Praxis des Schenkens und Feierns wurde nicht von den sozialistischen Betrieben erfunden, sondern folgte der Tradition des 19. Jahrhunderts. Die Betriebsdirektoren in der DDR nutzten das paternalistische Modell, gemäß dem Vorbild von Staat und Partei, um die Betriebsangehörigen in Ermangelung zusätzlicher finanzieller Anreize zu motivieren. Obwohl die Feiern und Geschenke unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe aus zentral verteilten Gewerkschaftsmitteln finanziert wurden, funktionierte die Inszenierung der paternalistischen Geste. Nicht zufällig waren insbesondere Kinder und Frauen ihre Adressaten, und die Quellen belegen, dass speziell letztere sie Wert schätzten. So äußerten sich die Frauen der Brigade »Rosa Luxemburg« 1968 schwer enttäuscht darüber, dass sie nur zwanzig Blumen zum Frauentag erhalten hätten, und andernorts wurde gefordert, die Frauentagsfeier ganz abzusetzen, wenn nicht alle Frauen eingeladen würden.27 Zweifellos sollte die »paternalistische Gabe« ein engeres soziales Band schaffen, als der einfache Arbeitsvertrag dies vermochte, aber es ging um mehr. Betrachtet man die Eigenschaften der überreichten Geschenke – Uhren und Fahrräder etwa – so implizieren sie zugleich ein bestimmtes Verhalten, in diesem Falle Pünktlichkeit und Anwesenheit. Im Sinne der »Gegengabe« gaben die Frauen am 8. März oft direkt nach dem Überreichen der Geschenke das feierliche Versprechen, den Plan zu erfüllen oder überzuerfüllen. Fotos in den Brigadetagebüchern zeigen, dass die Übergabe der Geschenke stets in der Gemeinschaft des Kollektivs stattfand. Dabei ist es bezeichnenderweise oft schwer zu sagen, ob ein Vertreter von Partei, Gewerkschaft oder Betriebsleitung das Geschenk bzw. die Auszeichnung überreicht. Tatsächlich modifizierte diese »Triarchie« die traditionelle paternalistische Bindung an den »Chef« zu einer horizontalen Beziehung, die sich in der Geste des Schenkens ausdrückt.

Innerhalb der Betriebe schuf vor allem der Austausch von Arbeitskräften und anderen Dienstleistungen die »Betriebsgemeinschaft«. Dies war die Bedeutung der viel gepriesenen Einsatzbereitschaft im Austausch zwischen den Brigaden. So bat am 8. August 1960 die Brigade »Käthe Kollwitz« die Brigade »Lunik III« um Hilfe, weil ein Mitarbeiter Urlaub hatte, um seine Wohnung zu reparieren und dankte anschließend für die »Bereitschaft, sozialistische Hilfe zu leisten.« Am 5. November 1963 dankte die Brigade B. Schulz den Kollegen der Brigade »Erich Mühsam«, die sich in den vorausgegangenen Wochen »selbstlos zur Verfügung gestellt« und sogar Schichtarbeit geleistet hatten.28 Der Dank bezeugt Bereitschaft, die Gabe zu erwidern. Gabe und Gegengabe konsolidieren so die Betriebsgemeinschaft.

Sozialistische Hilfe reichte dabei weiter als der einfache Austausch zwischen Brigaden. Insbesondere in den ersten zwanzig Jahren des Regimes sind Aufrufe an die Betriebsangehörigen zu Arbeitseinsätzen für Bauarbeiten bzw. Renovierungen der Werksgebäude oder betriebseigenen Sozialeinrichtungen häufig. Außerdem gab es Geschenke und Arbeitseinsätze auch von den Mitgliedern der betriebseigenen Freizeitclubs. Der Töpferklub von NARVA beispielsweise schenkte stellvertretend für den Betrieb seine Produkte einem anderen VEB oder auch internationalen Gästen. So gelangte ein Stück Emaillearbeit des Klubs auch in das Museum des Panzerkreuzers Aurora in Leningrad. Die Philatelisten des gleichen Kombinats stellten ihre Sammlungen in Glasvitrinen aus, damit sich die Beschäftigten anhand der Briefmarken bilden und in Gedanken zu fernen Ländern »reisen« konnten. Solche »freiwillige« Mitwirkung war Teil der Verträge zwischen den Freizeitklubs und Betriebsleitungen. Der Fotoklub von NARVA etwa wurde in den achtziger Jahren aufgelöst, weil er entsprechende Verpflichtungen nicht erfüllt hatte.29

Damit ist die Frage nach der tatsächlichen Freiwilligkeit derartiger Dienste gestellt. Tatsächlich geht es bei einem signifikant großen Teil der Fälle vor den Konfliktkommissionen in den fünfziger und sechziger Jahren um die Bezahlung solcher Einsätze. In den siebziger und achtziger Jahren wurde der »Geist des Gebens« noch stärker von einer zunehmend ökonomisch berechnenden Haltung abgelöst.30 Dennoch hatte die lange Präsenz eines Diskurses der Betonung von Selbstlosigkeit und Uneigennützigkeit Wirkungen auf die Bevölkerung, die letztlich auch in der Nostalgie zum Ausdruck kommen. Allerdings wurzelt dieses Gefühl in der verbreiteten Praxis des Schenkens in kleineren Kreisen.

Vom Schenken und Geben in der privaten Welt

Unter Arbeitskollegen gehörte der Austausch von Geschenken zum Alltag. Dies verweist auf die Bedeutung eines kleinmaschigen sozialen Netzes in der DDR. Die unterschiedlichen Arten der Geschenke verdeutlichen die verschiedenen Funktionen, die die Gruppe hatte. In den Arbeitsbrigaden fanden die offiziellen Formen des Schenkens und Gaben-Überreichens ihre Fortsetzung auf niedrigster Ebene. Das Geschenk an den oder die Einzelne(n) korrespondierte dabei mit den Zielen des Regimes, insofern es Zusammenhalt durch Solidarität ausdrückte. Die Geschenke wurden von dem Geld der Brigade gekauft, das aus regelmäßigen Einzahlungen der Mitglieder bestand, zu denen Prämiengelder hinzukamen. So hatte beispielsweise die Brigade »Käthe Kollwitz« 75 Mark Prämie für das gut geführte Brigadetagebuch erhalten. Aus diesen Geldern konnten auch Geschenke an Außenstehende finanziert werden. In einer Gesellschaft, die Altershierarchien betonte, waren dabei Vertreter der älteren Generation, wenn sie auch noch wichtige Positionen in der Betriebshierarchie einnahmen, häufige Adressaten solcher Gaben. So sandten etwa im Oktober 1968 die Mitglieder der Jugendbrigade »Rosa Luxemburg« Blumen und ein Geschenk an ihre Vorgesetzte zu deren zwanzigjährigem Betriebsjubiläum.31 Wie oft in solchen Fällen, war auch hier mit dem Respekt vor der Älteren und Höhergestellten zugleich Treue zur Staatspartei, der solche Leitungspersonen selbstverständlich angehörten, impliziert. Ähnliche Bedeutung trugen die Blumengeschenke, die Aktivisten von ihrer jeweiligen Brigade erhielten.

Die Geschenke der Männer an die Frauen zum 8. März hatten einen anderen, spontaneren Charakter, obwohl sie mit dem Ritual des Regimes zum Frauentag korrelierten. Parallel zu den offiziellen Betriebsfeiern schenkten die männlichen Kollegen »ihren Frauen« zumeist Blumen oder von Hand hergestellte Objekte, die oft unter großer Geheimhaltung besorgt bzw. hergestellt worden waren. Außerdem war der 8. März Anlass zu bemerkenswerten Umkehrungen der herrschenden Geschlechterrollen. So war es üblich, dass an diesem Tag die Männer den Frühstückstisch für die Frauen deckten.32Es kam auch vor, dass sie die Maschinen am Arbeitsplatz der Frauen reinigten oder sogar für die Frauen mitarbeiteten, damit diese während der offiziellen Frauentagsfeier nicht mit der Planerfüllung zurückblieben.33 Damit stand die Arbeit, in der Terminologie des Regimes »die Integration der Frauen in das Arbeitsgeschehen«, im Zentrum dieses »Gebens«, das zugleich, den traditionellen Geschlechterbeziehungen in der DDR entsprechend, die Abhängigkeit der Frau unterstrich.

Obgleich ebenfalls eingeschrieben in das allgemeine Muster der »sozialistischen Gabe«, hatte der »Gabentausch« zwischen Brigaden und den Kindern ihrer Patenklassen weniger formalen Charakter. So organisierten die Frauen der Brigade »Leo Arons« des BGW die Weihnachtsfeier für ihre Patenklasse und kauften Geschenke. Dies trug wesentlich zu den freundschaftlichen Beziehungen, die sich zu den Schülerinnen und Schülern entwickelten, bei.34

Auch innerhalb der Brigade sollte das Schenken vor allem emotionale Nähe und Gemeinschaftsgefühl erzeugen und festigen. So brachten Einzelne Kuchen und Kaffee mit zur Arbeit, um sie mit der Brigade zu teilen. Umgekehrt betonten Geschenke der Brigade an den Einzelnen deren Integration. Besuche bei kranken Kollegen mit Übergabe eines Geschenks spielten in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle. In ihrem Brigadetagebuch verwies 1963 die Brigade »Erich Mühsam« in der Auflistung ihrer »guten Taten« stolz auf vier Hausbesuche bei kranken Kollegen, die jeweils einen Blumenstrauß erhalten hatten.35 Als die Brigade »Käthe Kollwitz« schwer zu kämpfen hatte mit einer Serie von Pannen auf Grund defekter Maschinen, beschloss man, alle kranken Brigademitglieder mit einem Blumenstrauß zu besuchen. Durch so bezeugte Loyalität zu den einzelnen Mitgliedern hoffte man offenbar, intensivere Verbundenheit der Einzelnen mit der Gruppe und ihren Aufgaben zu mobilisieren.

In der Brigade, wie auch sonst, sind die Geschenke jedoch vor allem Transaktionen, auch, wenn man den materiellen Wert außer Acht lässt. Die Unterstützung einzelner galt gegen deren Bereitschaft, die eigene Leistung um des Kollektivs willen zu geben und dabei auch auf individuelle Anerkennung zu verzichten.

Dies illustriert folgendes Beispiel: Eine Studentin, die während ihrer Semesterferien regelmäßig beim BGW arbeitete, erklärte, dass sie dies auf Grund der geringen Bezahlung nicht länger tun würde. Im Brigadejournal findet sich hierzu folgende Bemerkung: »Hilde, ist das deine Anhängigkeit an deine Brigade?«36: Erwartet wurde, dass sie auf eine höhere Verdienstmöglichkeit um der Gruppe willen verzichtet. Eine ganze Reihe von Studien zu den siebziger und achtziger Jahren in der DDR zeigt genau solches Verhalten, insbesondere von Frauen, deren Arbeitslohn oft nur die sekundäre Quelle des Familieneinkommens war. Kollegialität und allgemein die Qualität der sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz waren wichtiger als die Bezahlung.37 Dies scheint den Erfolg eines Gesellschaftsmodells, das auf selbstlose Opfer setzte, zu zeigen. Tatsächlich spielte die Gruppe in beruflichen Beziehungen jedoch so eine große Rolle, weil sie das informale Netzwerk bildete, in dem diverse Dienstleistungen ausgetauscht werden konnten. Dies war insbesondere für die Frauen wichtig, die oft der Doppelbelastung von Arbeit in Betrieb und Haushalt ausgesetzt waren. Für sie hing von der Atmosphäre in der Brigade ab, wie viel Flexibilität bei der Kinderbetreuung und Zeit für z.T. in gegenseitiger Absprache erledigte Einkäufe bestand. Auf bemerkenswerte Art erscheinen somit Gabe und Geschenk, die in der Rhetorik des politischen Systems so bedeutsam waren, als wichtige Faktoren seiner Legitimation und relativen Stabilität im Alltag.

Die Untersuchung der Rolle von Gabe und Gegengabe zeigt, wie wichtig sowohl die Praktiken der »sozialistischen Gabe« als auch des informalen Gabentausches waren. Darin erweist sich einmal mehr die Mischung aus Gegensatz und gegenseitiger Abhängigkeit von offizieller politischer »Realität« einerseits und informaler Gesellschaft auf der anderen Seite – eine Verbindung, die die Alltagsgeschichtsschreibung wiederholt nachgewiesen hat. Stärker als andere Beispiele zeigt dabei diese Kategorie der sozialen Praktiken Parallelen zwischen dem, was »oben« formuliert wird, und dem, was »unten« gesagt und getan wird. »Sozialistische Hilfe« existierte in Form der verschiedenen Hilfestellungen zwischen und innerhalb von Brigaden. Der Aufruf zu Solidarität spiegelt sich im Alltag in der Sorge für Schwache und Kranke. Diese Parallelen zwischen dem offiziellen Diskurs und den informalen Praktiken können auf verschiedenen Ebenen erklärt werden. In erster Linie stellte die »Gabe« eine funktionierende Alternative zu den Mängeln des ökonomischen Systems dar. Indem das Regime rhetorisch das Register das Schenkens und Gebens nutzte, ließ es weithin akzeptierte Traditionen des Paternalismus und des Christentums anklingen und appellierte damit ganz allgemein an »natürliche und gute« menschliche Neigungen.

Der »Gabentausch« symbolisiert und schafft zugleich ein soziales Band, eine Machtbeziehung und eine konkrete Transaktion. Er ist ein »Diskurs in Aktion«. Allerdings bedeutet die große Präsenz der Rhetorik und der Praktiken des Schenkens in der sozialistischen Gesellschaft nicht unbedingt, dass die Geste und die soziale Bindung, die sie impliziert, unbedingt akzeptiert werden. Die verschiedenen Formen von »Undankbarkeit« oder Ablehnung verweisen auf Dissonanz, Konflikt und Unzufriedenheit. Am deutlichsten wird dies mit Blick auf Flüchtlinge und Ausreisende.38 Das typische Argumentationsmuster, sie hätten »undankbar« gehandelt, da sie z.B. die kostenlose Ausbildung u.ä. Leistungen in der DDR in Anspruch genommen und dennoch das Land verlassen hätten, zeigt: Das Leben in der DDR wurde als Geschenk oder Gabe an die in ihr Geborenen konzipiert. Wer die »Gegengabe« des Ertragens einer Diktatur nicht erbringen wollte, konnte diese »Gabe« nur unter hohen Kosten und Risiken zurückweisen. So absurd die Argumentation scheint, sie war verbreitet bis in Tageszeitungen und Alltagsdebatten. Wie unsere Untersuchung gezeigt hat, betraf sie das Regime im Kern.

Sandrine Kott, geb. 1960 in Paris, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Genf, Arbeitsgebiete: Sozial- und Kulturgeschichte Frankreichs und Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert. Deutsche Fassung von Elena Demke.

* Dieser Artikel ist eine überarbeite Fassung des 7ten Kapitels meines Buchs Le communisme au quotidien. Les entreprises d’Etat dans la société est-allemande, Paris, Berlin, 2001.

1 Die Akten dieser Betriebe befinden sich im Landesarchiv Berlin, (demnächst LAB) unter den folgenden Signaturen TRO: Rep 411, BGW und Narva Rep 409, Elektroapparatwerk Rep 401, Bako Rep751, Bergmann Borsig Rep 432, Werk für Fernsehelektronik Rep 404, Funkwerk Köpenick Rep 405.

2 Marcel MAUSS, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, in : Marcel MAUSS, Sociologie et anthropologie, Paris 1999, S. 145-279. Zuerst in L’année sociologique, 1923-1924.

3 Siehe hierzu insbesondere Richard BESSEL, Ralph JESSEN (Hg.), Die Grenzen der Diktatur. Staat und Gesellschaft in der DDR, Göttingen 1996, S. 199-223, insbesondere die Einleitung von Ralph Jessen. LINDENBERGER Thomas (Hg.), Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur. Studien zur Gesellschaftsgeschichte der DDR, Weimar u.a. 1999, insbesondere die Einführung von Thomas Lindenberger, S.14-43, schliesslich KOTT Sandrine, L’exercice du pouvoir en RDA une histoire sociale de la domination politique, in: Francia, 30/3, 2003, S. 97-114.

4 LAB Rep 409/1 213.

5 LAB Rep 405 7296 Band 1.

6 LAB Rep 405 7296 und 7264.

7 Arbeiter machen Geschichte. Geschichte des VEB Narva « Rosa Luxemburg » Berliner Glühlampenwerk, Berlin 1978, S. 109.

8 Hierzu GLAEßNER Gert Joachim, Selbstinszenierung von Partei und Staat, in: VORSTEHER Dieter (Hg.), Parteiauftrag : ein neues Deutschland. Bilder Rituale und Symbole der frühen DDR. Buch zur Ausstellung des Deutschen Historischen Museums vom 13. Dezember 1996 bis 11 März 1997, Berlin, DHM, 1996, S. 20-39, hier S. 32.

9 LAB Rep 411 429.

10 LAB Rep 404 500.

11 LAB Rep 411 1339, Band 7 und LAB Rep 401/5 61.

12 GODELIER Maurice, L’énigme du don, Paris Fayard, S. 293.

13 Mauss, op.cit, S. 212 ff.

14 LAB Rep 404 500.

15 LAB Rep 411 429.

16 LAB Rep 401/05 61.

17 Mauss op. cit., S. 210-211.

18 LAB Rep 404 500, siehe den Vertrag zwischen die WFE und die LPG Philipp Müller.

19 LAB Rep 409/1 213.

20 LAB Rep 411 1420, 359, 608.

21 LAB Rep 409/1 212 und 215.

22 LAB Rep 432 374.

23 Siehe dazu WOLNY Katrin, »Dinge die den Alltag schöner machten: Geschenke« in MERKEL Ina, MÜHLBERG Felix (Hg), Wunderwirtschaft. DDR Konsumkultur in den 60er Jahren, Köln, Böhlau Verlag 1996, S. 156-159.

24 Hierzu KOTT Sandrine, Zur Geschichte des kulturellen Lebens in DDR-Betrieben. Konzepte und Praxis der betrieblichen Kulturarbeit, in: Archiv für Sozialgeschichte, 1999, 39, S. 167-197.

25 GÜNTHER Cordula, Präsent20- Der Stoff aus dem die Träume sind, in: MERKEL Ina, MÜHLBERG Felix (Hg.), Wunderwirtschaft. DDR Konsumkultur in den 60er Jahren, Köln 1996, S. 144-151, hier S. 144.

26 Dazu JARAUSCH, Konrad H., Realer Sozialismus als Fürsorgediktatur. Zur begrifflichen Einordnung der DDR, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 20/1998, S. 33-46.

27 LAB Rep 409/1 212 und 214.

28 LAB Rep 409/1 214 und 213.

29 LAB Rep 409 103 und 108.

30 Siehe insbesondere dazu HÜRTGEN Renate, Zwischen Disziplinierung und Partizipation. Vertrauensleute des FDGB im DDR-Betrieb, Köln 2005, insbesondere S. 129-138.

31 LAB Rep 409/1 214 und 212.

32 Siehe Beispiele davon in LAB Rep 411 1339.

33 Beispiele in den Brigadetagebüchern der Brigaden Lunik III, Leon Arons, Erich Mühsam, Anne Frank des BGW. LAB Rep 409/01 215, 223, 213, 212.

34 LAB Rep 409/1 222.

35 LAB Rep 409/1 213.

36 LAB Rep 409/1 214.

37 Insbesondere, wenn auch für eine später Zeit BERTRAM Barbara, FISCHER Evelyne, KASEK Leonard., LOCKER Beate, SPITZKY Norbert, THIELE Gisela, ULRICH Gisela, Lebensweise und Leistung junger Frauen, Forschungsbericht (Projekt des zentralen Forschungsplanes 1989-1990), ZIJ, Leipzig 1989, S. 41-43.

38 Ich danke Elena Demke für den Hinweis.