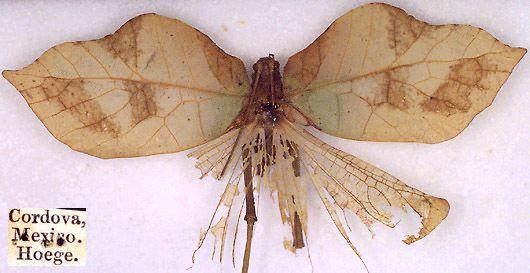

Anommatoptera hoegei, Gespenstschrecke, Fundort: Cordoba, Mexiko 1898. Wikipedia: „Die Gespenstschrecken oder Phasmiden (Phasmatodea, Syn. Phasmida) sind eine Ordnung pflanzenfressender Insekten. Bereits in der im Jahre 1758 erschienenen 10. Auflage von Carl von Linnés „Systema Naturae“ wurden die ersten drei Arten zunächst unter dem Gattungsnamen Gryllus beschrieben. Zurzeit (Stand Anfang 2012) sind rund 3.030 Arten bekannt. Insbesondere seit Ende des 20. Jahrhunderts werden jährlich wieder mehrere Dutzend Arten entdeckt. Fast alle Vertreter leben in tropischen und subtropischen Gebieten, vor allem in der orientalischen Region. Charakteristisch für die Gespenstschrecken ist ihre im Vergleich zu allen anderen Insektenordnungen überdurchschnittliche Größe und die oft bizarre, an Pflanzenteile erinnernde Körperform.

Den Namen Gespenstschrecken, vom wissenschaftlichen Namen Phasmatodea (griechisch: Phasma = Gespenst) abgeleitet, erhielten diese Insekten aufgrund ihres Aussehens. Je nach Körperform und Größe werden bestimmte Arten auch „Stabschrecken“, „Wandelnde Blätter“ oder „Wandelnde Äste“ genannt, wobei nur die Wandelnden Blätter eine taxonomische Einheit bilden, nämlich die Phyllioidea. Vielfach werden die Gespenstschrecken in der deutschen Sprache auch „Stabheuschrecken“ oder „Gespenstheuschrecken“ genannt, obwohl als Heuschrecken üblicherweise nur Vertreter der Langfühlerschrecken (Ensifera) und der Kurzfühlerschrecken (Caelifera) verstanden werden. Letztendlich gehören Gespenstschrecken nicht einmal im wörtlichen Sinn zu den Schrecken (= Springer), da sie nicht springen können und zur Fortbewegung meist nur langsam laufen oder klettern. Die wissenschaftliche Bezeichnung der Ordnung lautet Phasmatodea und geht auf Jacobson und Bianchi 1902 zurück. Bis heute findet man besonders im englischen Sprachraum und im Amateurbereich die Bezeichnung Phasmida Leach, 1815, welche aber als falsche Ableitung des oben erwähnten Wortes Phasma gilt und in Phasmatodea korrigiert werden musste. Außerdem ist auch der 1915 von Crampton erstmals verwendete Name Cheleutoptera ein Synonym zu Phasmatodea.

Gespenstschrecken können extrem lange und dünne (Stabschrecken), blattartig verbreiterte (Wandelnde Blätter) oder anders geformte Körper haben. Mit ihrem Habitus ahmen sie fast immer Pflanzenteile, wie Rinde, Zweige, Äste oder Blätter in ihrer Umgebung nach (Phytomimese). Durch diese Tarnung sind sie insbesondere für ihre Fressfeinde nur schwer zu entdecken. Die Beine sind im Gegensatz zu denen der Heuschrecken nicht zu Sprungbeinen umgebildet, werden aber häufig in die Tarnung einbezogen. Der Körper ist oft mit Dornen, Stacheln oder Tuberkeln bedeckt. Die Grundfarbe von Gespenstschrecken ist meist braun oder grün, wobei neben allen Übergängen auch weiße, gelbe, rote, blaue und schwarze Körperzeichnungen auftreten können.“

Bei den ersten Weltumseglungen der Europäer wurden die von ihnen entdeckten neuen Länder und Inseln weniger vermessen als erst einmal benamt. Egal, wie die Eingeborenen ihr Land, ihre Berge und Flüsse nannten, sie bekamen neue – europäische – Namen. Diese wechselten, je nachdem welcher Weltumseler gerade das betreffende Land oder die Insel für seinen König oder Geldgeber beanspruchte. Am Idiotischsten verfuhren natürlich die Deutschen mit ihren Südsee-Kolonien (mit ihren „Schutzgebieten“ – schon allein für diesen Namen hätte man sie zum Teufel jagen müssen!): Dort wurde jeder Berg nach Kaiser Wilhelm oder Reichskanzler Bismarck benamt, Neu-England wurde in „Neu-Pommern“ umbenannt, winzige Orte Herbertshöhe und auch noch der kleinste Bach wurde in Siegfried oder Hagen umgetauft, ein größerer Fluß in „Kaiserin-Augusta-Fluß“. Das Benamen war schon die halbe Inbesitznahme. Robert Louis Stevenson, der auf Samoa lebte, hat detailliert – und sehr unparteiisch – die achtjährigen Aufstände der Eingeborenen gegen die unverschämte deutsche Besatzung beschrieben: in „Eine Fußnote zur Geschichte“ (1892 zuerst veröffentlicht, auf Deutsch zuletzt 2001)

Der Benamungswahn hatte historische Vorbilder: Magellan nannte z.B. einen kleinen Fluß in der zunächst von ihm „Todos los Santos“ benamten und später nach ihm benannten „Magellan-Straße“, wegen seines Fischreichtums „Sardinenfluß“ und weil die Indianer an der Südspitze des Kontinents wegen der Kälte nachts Lagerfeuer unterhielten, nannte er diese Insel „Feuerland“ (terra de fuego – auf spanisch, er war zwar Portugiese, segelte aber unter spanischer Flagge). Als sein Schiff endlich die erste philipinische Insel erreichte, wurde ihm von den Eingeborenen ein kleines Landungsboot geklaut. Magellan ließ daraufhin einige ihrer Hütten niederbrennen und nannte die Insel „Ladronen“ – Diebesinsel. Weil die Spanier dann jahrhundertelang die Philipinen als Kolonie besaßen, hat sich diese Magellans Inselbenamung bis heute erhalten.

Der französische Geograph und Marineoffizier Jean-Francois de Lapérouse begab sich 1785 mit zwei Schiffen und vielen Wissenschaftlern an Bord im Auftrag Ludwigs XVI. auf Weltreise, 1788 zerschellten beide Schiffe an den Klippen der Salomon-Insel Vanikoro. Niemand überlebte. Ziel war es gewesen, „die weißen Stellen aus[zu]füllen, die Kapitän Cook auf der Landkarte gelassen hat“. Und dies geschah vor allem durch Vermessung und Benamung. Die große Gruppe der Gelehrten, Botaniker, Ethnologen, Geologen…, kam so gut wie nie an Land: Auf den über 10.000 Kilometern zwischen Macao und Kamtschatka bekamen sie „ganze 10 Tage Zeit zu einem Landgang,“ schreibt Klaus Fischer im Nachwort zu Lapérouse‘ Reisetagebuch.

Ähnliches hatte zuvor der Naturforscher Georg Wilhelm Steller erfahren, als er an der 2. russischen Kamtschatka-Expedition von 1733 bis 1743 teilnahm, die vom dänischen Kapitän Vitus Bering geleitet wurde. Dessen Schiff und die auf ihm reisenden Wissenschaftler sollte u.a. die Passage zwischen Alaska und Sibirien erkunden, die später Bering-Strasse genannt wurde. Die Expedition strandete anschließend auf einer Insel, wo Bering starb. Sie wurde dann ebenfalls auf seinen Namen getauft. Als die Überlebenden mit einem dort zusammengezimmerten kleinen Boot endlich Kamtschatka erreichten, das Endziel der Expedition, blieb Steller dort und erforschte drei weitere Jahre die Halbinsel sowie die Kultur der Kamtschadalen. Er starb während der Rückreise auf dem Landweg nach St. Petersburg in Tjumen, wo er an seinem Werk „Flora Irkutiensis“ arbeitete. Es umfaßte 1500 Pflanzenarten.

Von Alaska, das 1841 russischer Besitz wurde, hatten die Forscher im Dienst der russischen Akademie der Wissenschaften nur eine vorgelagerte Insel erkunden können – und das auch nur einen halben Tag lang. Steller schimpfte in seinem Bericht „Von Sibirien nach Amerika. Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering“, der 1793 von Peter Simon Pallas veröffentlicht wurde, dass die „zehn Stunden“, die er in Alaska botanisieren durfte (und dabei immerhin noch 160 Pflanzen sammelte) zehn Jahre Vorbereitung gebraucht hatten – mit insgesamt 3000 Beteiligten. Sofern sie zu den unterworfenen sibirischen Völkern zählten – nicht immer freiwillig. Heute gibt es ironischerweise Tourismusagenturen, die „Alaska auf den Spuren von Georg Steller“ anbieten.

.

Ein Jahr vor dem Unglück der französischen Expedition vor Vanikoro war einer der Wissenschaftler vorzeitig – in Kamtschatka – von Bord gegangen: Lapérouse‘ Dolmetscher, der Schriftsteller Jean Baptiste Barthélemy de Lesseps. Er hatte daraufhin die bis dahin verfaßten Tagebücher von Lapérouse auf dem Landweg nach Paris gebracht. Über die Weiterfahrt der beiden Schiffe – von Kamtschatka bis zur australischen „Botany Bay“ – existieren ebenfalls noch Berichte. Vielleicht wurden sie dort von Lapérouse hinterlegt. Ich habe darüber jedoch nirgendwo einen Hinweis gefunden, alle seine hinterlassenen Tagebücher zusammen wurden auf Deutsch 1987 in der DDR veröffentlicht – unter dem Titel, den sie dann auch von einem westdeutschen Verlag bekamen: „Zu den Klippen von Vanikoro“.

Es geht hier um Benamungen. Nahe den Falkland-Inseln suchte Lapérouse die von dem französischen Seefahrer De la Roche benamte Insel „Grande de la Roche“ – die es jedoch nicht gibt, hier wurde also sogar ein nichtexistierendes „Land“ benamt. Lapérouse vermutet in seinem Bericht, dass es sich dabei um eine Ansammlung von Seegras handelte, über die eine Reihe von Sturmvögel flogen, was auf Land hindeutete. In diesem Zusammenhang kommt er auf die diesbezüglichen Probleme von Praktikern und Theoretikern zu sprechen: Die Tagebücher der „älteren Seefahrer“ sind oft so wirr, „dass man ihren Inhalt gleichsam erraten muß“; während die Aufzeichnungen der Geographen vor „Unkenntnis der Hydrographie“ strotzen. „So kommt es, dass sich oft in die Seekarten eingezeichnete Inseln, wenn man gründlicher nachforscht, wie Phantome in Luft auflösen“. Das galt dann auch für das von spanischen Seefahrern entdeckte „St.-Lazarus-Archipel“ vor der ostsibirischen Küste. Im übrigen neigten die Spanier laut Lapérouse dazu, „ihre Entdeckungen im Stillen Ozean zu nahe an die [d.h. ihre] amerikanische Küste zu legen“. Hierbei war ihr Verteidigungswunsch der Vater des Gedankens, der über die Kartographie triumphierte. (Auch auf meiner UDSSR-Karte ist Sibirien viel größer als im westdeutschen Schulatlas, ich halte erstere für „wahrer“. Russland war wohl die einzige Nation, die noch bis ins 19. Jahrhundert ihre Grenzen nicht kannte, wohingegen die Seefahrernation Englang schon ein paar Jahrhunderte zuvor jeden Eichbaum auf der Insel numeriert und registriert hatte.)

Die „Juan-Fernández-Insel, die größte des gleichnamigen, zu Chile gehörenden Archipels, ließ Lapérouse links liegen. Sie heißt heute „Isla Robinson Crusoe“. Auf der „Osterinsel“ ging er jedoch an Land. Die heute in Europa noch so genannte, ebenfalls zu Chile gehörende „Osterinsel“, wurde vom Niederländer Jakob Roggeveen so benamt, weil er sie am Ostersonntag 1722 „entdeckte“, sie heißt heute „Isla de Pascua“ und „Rapa Nui“ – dieser Name stammt von den Bewohnern, jener von den Spaniern, denen Chile bis 1828 gehörte.

Über eine der hawaiischen Inseln schrieb der von der Aufklärung beeinflußte Lapérouse: „Obwohl die Franzosen in jüngster Zeit als erste auf der Insel Mowee [die Hawaii-Insel Maui] an Land gingen, sah ich doch davon ab, sie im Namen des Königs in Besitz zu nehmen. Die Gepflogenheiten der Europäer sind in dieser Hinsicht mehr als abgeschmackt. Unsere Intellektuellen stöhnen, wenn sie hören, dass Landsleute von ihnen, deren einziger Vorzug darin besteht, dass sie über Kanonen und Bajonette verfügen, 60.000 Indianern ihre Willen aufzwingen und sich um deren heiligste Rechte keinen Deut scheren.“ Lapérouse ist jedoch insofern noch „old-fashioned“ als er gesteht, „dass ich mir im Umang mit halbwilden Naturmenschen von Furcht mehr verspreche als von Güte. Güte wird von Primitiven meist mißverstanden.“

Als seine Schiffe in einer Bucht von Alaska ankern, taufte er diese „Franzosenhafen“, in einer Flutwelle ertranken dort 22 seiner Männer. Lapérouse errichtete auf einer Insel in der Bucht ein „kleines Denkmal“ für sie, die Insel nannte er „Insel des Grabmals“. Die Bucht heißt heute „Lituya Bay“. Über die Indianer, die die Bucht wahrscheinlich von Anfang an „Lituya“ nannten, schrieb er: „Sie bewohnen diesen Landstrich nur, um ihn zu entvölkern. Sie leben in beständigem Krieg mit allen Tieren“ – Pflanzen verschmähen sie.

Lapérouse benamte die von ihm „entdeckten“ Inseln im übrigen gerne nach einflußreichen Franzosen, die er verehrte: So eine bei Guam, die er nach dem Finanzminister „Necker-Insel“ nannte; eine Bucht an der ostsibirischen Küste nach dem Gouverneur der Insel „Ile-de-France“ (Mauritius): „Ternai-Bucht“; eine andere benamte er dort nach einem französischen Seehelden: „Suffren-Bucht“. Auch sein Vorgesetzter bekam dort eine Bucht: „Admiral-d’Estaing-Bucht“. Bei Sachalin benannte er eine Bucht nach dem Marineminister „De-Castries-Bucht“, eine Insel dort nach seinem Schiffsingenieur „Monneron-Insel“ und die Südspitze Sachalins bekam von ihm den Namen eines französischen Seehelden: „Kap Crillon“. Der Kapitän seines zweiten Schiffes, Paul Antoine Fleuriot de Langle, der von Eingeborenen auf Samoa getötet worden war, bekam ebenfalls eine Bucht auf Sachalin, die fortan seinen Namen trug.

Der französische Marineoffizier und Forschungsreisende Jean-Francois Marie de Surville nannte die Salomon-Inseln der Falschheit ihrer Bewohner wegen, die „Arsakiden“ (eine parthische Dynastie, die sich in Morden und Palastrevolutionen aufrieb). Bei Samoa gibt es zwei Inseln, die von holländischen Seefahrern benamt wurden: die Verräter-Insel und die Erholungs-Insel. Auf dieser wurde Roggeveens Mannschaft von Eingeborenen mit Steinen angegriffen, auf jener die des Kapitäns Schouten. Zu der Inselgruppe gehört jedoch auch noch eine von Pedro Fernandez de Quiros so genannte „Insel der schönen Nation“. Der spanische Seefahrer Mauvelle nannte eine der Tonga-Inseln „Amargura“ (Bitterkeit), weil er dort keinen Proviant bekam. Die dortige Vavau-Inselgruppe benamte Mauvelle nach dem Vizekönig von Neu-Spanien „Majorca-Inseln“.

In der Nähe von Macao korrigierte Lapérouse die von Admiral Byron falsch angegebene Position der „Bachi-Insel“, die der Weltumsegler Guillaume Dampier im 17. Jhd. „entdeckt“ und nach einem dort zubereiteten Getränk benamt hatte (Hans Sachs hatte bereits 1554 über eine gleichnamige Insel ein Trunklied verfaßt).

(Als alles benamt wurde, auch am bestirnten Himmel über uns, machte man sich auch noch an die systematische Benamung aller Teile des menschlichen Körpers, neuerdings gerne auch der Teile seines Gehirns, wobei neu beschriebene Dysfunktionen ebenfalls nach ihrem Erstentdecker benannt werden: das Tourette- und Charles-Bonnet-Syndrom, die Parkinson-Krankheit z.B.. Mit Robotern will man darüberhinaus jetzt auch noch den gesamten Meeresboden vermessen, karthographieren und mit unzähligen Namen versehen. „Selbst die Tiefsee ist im 21. Jahrhundert nicht mehr sicher,“ schreibt die Geologin Dagmar Röhrlich in ihrem Buch „Tiefsee“, dem sie ein Motto des US-Unterwasserarchäologen Robert D. Ballard vorangestellt hat: „Zu einer Zeit, in der die meisten von uns denken, dass der Weltraum unsere letzte Grenze ist, sollten wir daran erinnern, dass auf der Erde auch noch sdehr viele unerledigte Geschäfte auf uns warten.“ Mit diesen „Geschäften“ meint Ballard die Tiefsee. Vieles ist dort unten bereits benamt: So lotete die englische Tiefseeexpedition „Challenger“ 1875 bei Guam eine Tiefe von mehr als acht Kilometern aus, woraufhin die Wissenschaftler an Bord sie nach dem Navigations-Unteroffizier Swire benannten, später wurde sie jedoch in „Challenger Deep“ umbenannt.)

All Labelling Is Lethal! Die von den neuzeitlichen, um die Welt mitsegelnden Naturforschern zuerst entdeckten Tiere und Pflanzen bekamen von ihnen quasi internationale Vor- und Zunamen – indem sie in das Linnésche System eingeordnet wurden. Die europäischen Erstentdecker gaben ihrer Beute dabei gerne die Namen ihrer Frau, ihrer Freundin, ihres Kapitäns, ihres Mäzens, ihres Professors oder verwendeten gleich ihren eigenen Namen. Das Benamen war schon die halbe Festanstellung als Biologe.Und als solcher benamte man die Tiere und Pflanzen nach seinen Kollegen und Vorgesetzten.

.

Für den Jenaer Naturforscher Ernst Haeckel, der sich sein „Material“ an der italienischen Küste von Jugendlichen heraufholen ließ, es auf Fischmärkten kaufte und sich von einem Fischer herumfahren ließ, wobei er mit feinem Kescher Mikroorganismen fing, gab es zunächst ein Schwanken, ob er Künstler oder Wissenschaftler werden sollte (was dann durch seine Verlobung mit Anna Sethe entschieden wurde: Er mußte Geld verdienen und „Philister“ werden, wie er sagte), und so wählte er die Forschung, dabei konzentrierte er sich auf Radiolarien (Strahlentierchen), von denen er 1860 allein im Hafen von Messina 101 neue Arten entdeckte. Seiner Verlobten schrieb er: Damit dürfe er hoffen, „auch einen tüchtigen Stein zu dem wunderherrlichen Prachtbau der modernen Naturwissenschaft zu liefern.“ Zum Zeichnen benutzte Haeckel eine „Camera lucida“, weil mit ihr „die Formen alle genau mathematisch bestimmt sind, und also auch mit mathematischer Treue wiedergegeben werden müssen.“ Die meist durchbrochen runden Kalkpanzer der Radiolarien sind jedoch nicht mathematisch genau aufgebaut. Um sie zu beschreiben, studierte er sie unter dem Mikroskop, wo er sie „zu Tode guckte“. Die von der englischen Tiefseeexpedition mit der „Challenger“ (1872 – 1876) gefischten Radiolarien sollte Haeckel dann auch noch bearbeiten, er benannte dabei über 3500 Arten, sein Bericht umfaßt drei Bände, sie erschienen 1888 in London.

Aber die „Challenger-Expedition“ fischte nicht nur im Trüben und im gänzlich Dunklen unter dem Schiff, sondern „sammelte“ auch alles an Land, was sie kriegen konnte: Auf den Kerguelen-Inseln z.B., zwischen Afrika, Australien und der Antarktis im Indischen Ozean gelegen (heute zu Frankreich gehörend), die James Cook 1776 in „Inseln der Trostlosigkeit“ umbenannt hatte, „hielt man sich an der Tierwelt gütlich,“ wie Dagmar Röhrlich in ihrem Buch über einige Tiefsee-Expeditionen schreibt. „Für die Tiere war das Ankern der ‚Challenger‘ ein Desaster. Anders als die auf der Marion-Insel [die Teil der ‚Prinz-Edward-Inseln‘ sind und heute zu Südafrika gehören] hatte sie das Pech, dass die Besatzung bis Anfang Februar wüten durfte. Gleich am ersten Tag frönten die Männer in mehreren Gruppen dem sinnlosen Abschlachten: Die Königspinguine ’sehen aus wie russische Wachtposten auf der Krim, weil sie mit ihren gerade abgestrecktgen Flügeln so steif und unbeweglich wie Soldaten dastehen. Sie sind absolut harmlos und schauen hilflos aus, wenn sie getötet werden,‘ bemerkte Schiffssteward Joe Matkin in einem Brief an seinen Bruder. Die Seeleoparden, deren Falle nichts wert war, tötete man zum Vergnügen. Auch [der mitgereiste Naturforscher] Henry Nottidge Moseley beschrieb ausführlich die Schlachtszenen, erzählte, dass viele See-Elefanten nur verwundet wurden und die verletzten Tiere Schutz in ihrer Herde suchten. Der Biologe fand es erstaunlich, welch ‚enorme Menge Blut‘ in einem See-Elefanten stecke, dass es das Wasser in einer ganzen Bucht rot färbe.“

Dem schwedischen Systematiker Linné ging es um eine „Ordnung der Natur“. Der Westberliner Soziologe Wolf Lepenies schrieb über Linnés „oeconomia naturae“ (in: „Das Ende der Naturgeschichte“ – Über den „Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts“): Linné habe darin “eine Ständeordnung der Pflanzenwelt vorgestellt, innerhalb derer die Moose die Ärmsten bilden, die Gräser als Bauern, die Kräuter als Adel und die Bäume als Fürsten anzusehen sind. Weiterhin werden von Linné die Botaniker ebenso wie das ‘Heer der Creaturen’ nach militärischen Prinzipien gegliedert. Im Heer der Botaniker sieht Linné sich selbst als General, Jussieu ist Generalmajor, Haller und Gesner müssen jeder mit dem Rang eines Obersten zufrieden sein. Für Siegesbeck gar bleibt nur die Position eines Feldwebels – ein sublimer Racheakt Linnés, der sich bei Haller über die Kritik Siegesbecks an seinem System beschwert hatte.”

Übrigens ist auch der Begriff “Evolution” noch “militärtechnischer Natur”. In der Enzyklopädie werden darunter “die verschiedenen Bewegungen” gefaßt, “die man die Truppen ausführen läßt, um sie zu formieren oder in die Schlacht zu führen”. In den Linnéschen Typen sah der Offiziersliterat und Käferforscher Ernst Jünger einen zu seiner Erhärtung in die Natur projizierten Glauben an die Unantastbarkeit der absoluten Monarchie. So ähnlich sah es 1790 auch schon die Kommune von Paris, die den “Jardin du Roi” kurzerhand in einen Kartoffelacker umzuwandeln trachtete (in Berlin wurde 1945 auf Weisung der Alliierten tatsächlich der Botanische Garten umgepflügt). Die französischen Wissenschaftler hatten diese Gefahr seinerzeit noch mit einer Selbst-Revolutionierung abwehren können: Zum einen gaben sie ihrer Institution eine demokratische Verfassung (alle Professoren sollten in Rechten und Pflichten gleich sein und aus ihrer Mitte einen Direktor wählen), zum anderen benannten sie den Garten in “Museé d’Histoire” um. Zwei Jahre später stimmte der Konvent ihren Vorschlägen zu. Ähnliches passierte mit der königlichen Menagerie: hier stellte die Nationalversammlung allerdings die Bedingung, dass der Löwe fortan nicht mehr als “König der Tiere” gelten durfte. Dem kam man sogleich wissenschaftlich nach. Der Revolutionshistoriker Michelet ging in seiner republikanischen Gesinnung weiter: Er träumte davon, die gefangen gehaltenen Löwen und Tiger wie die Sklaven zu befreien – und ihnen die wahre Naturgeschichte vorzutragen.

Die Ordnung zeigte schon vor der Revolution Risse: Im Jardin des plantes gab es mit der Institutionalisierung der Funktion eines Professors, der dozierte, und eines “demonstrateurs”, eine Hierarchie der Wissenden, die ihre Konflikte bisweilen offen austrugen: Während z.B. der Professor Bourdelin seine Vorlesung mit den Worten beendete: “…Wie Ihnen der Herr Demonstrateur durch seine Experimente sogleich beweisen wird”, begann der Demonstrateur Rouelle, er wurde später Mitbegründer der Chemie in Frankreich, mit den Worten: “… Alles, was der Herr Professor gesagt hat, ist absurd und falsch, wie ich Ihnen sogleich beweisen werde.”

.

Inzwischen wird die „Naturgeschichte“ photographiert und mehr oder weniger heimlich gefilmt oder gentechnisch zusammengepuzzelt – statt ununterbrochen mit Leichen und Leichenteilen vervollständigt zu werden. Mit der Folge, dass das Sammeln von Tieren und Pflanzen und ihre Einordnung in das Linnésche System (der Natur) nicht mehr die vornehmste Aufgabe der Naturforscher ist (von denen die amerikanischen in der überwiegenden Mehrzahl auch zugleich Unternehmer bzw. Firmenteilhaber sind). Der „Input“ an Sammelobjekten bei den Naturkundemuseen hat sich mit der Quasi-Vergeistigung der Kolonisierung immer mehr verringert, dafür nimmt jedoch der Umfang an Daten immer mehr zu.

.

Ich fragte den Botaniker im Berliner Botanischen Garten Dr. Zepernick, ob bei den Benamungen überhaupt noch das System des Ahnherrn der modernen Botanik, Linné, zur Anwendung komme?

“Ja und nein”, wurde mir geantwortet, “es ist mit der Zeit modifiziert worden. Linné hatte die immer länger werdenden Bezeichnungen verkürzt – auf den Namen der Gattung und der Art, und darunter folgte dann die Beschreibung der Pflanze, bis heute auf Lateinisch. Das Ganze hat er dann in einem System angeordnet. Nicht nur die Pflanzen, auch die Tiere, bis zum Menschen, homo sapiens. Übrigens hat er ihn schon den Schimpansen zugeordnet – lange vor Darwin. Pflanzensysteme gab es auch schon vorher. Linné hat ein sogenanntes Sexualsystem verwendet, d.h. er hat die Gestalt der Blüten zur Klassifizierung benutzt. Er hat bereits gewußt, dass das ein künstliches System ist. Linné ging davon aus, dass alle Lebewesen unveränderlich sind, d.h. es gibt so viele Arten wie Gott geschaffen hat. Inzwischen wissen wir, dass das nicht so ist, dass die Lebewesen veränderlich sind, dass es eine Evolution gibt. Das hat zwei Konsequenzen für das Linnésche System: wenn wir jetzt im Laufe unserer Forschungen feststellen, dass wir die Gattungen teilen müssen, d.h. wenn wir bei einigen Pflanzen Eigenschaften finden, die sie einer anderen Gattung zugehörig werden lassen, oder dass wir Gattungen zusammenlegen müssen – z.B. Azaleen und Rhododendron – beim Vergleichen ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen … Es kommt also immer wieder zu Veränderungen in der Zuordnung und damit zu Umbenamungen. Die natürlichen Verwandtschaften waren damals noch nicht erforscht. Linné hat nachgeguckt, wieviel Staubblätter hat eine Pflanze?, und wieviele Blütenblätter?, sind sie verwachsen? usw.. Im gleichen Verwandtschaftskreis kann es aber z.B. Pflanzen mit verwachsenen und mit freien Blütenblättern geben.

Das Linnésche System ist also insofern künstlich, als damit etwas in Schachteln gepackt wird – nach, ich möchte mal sagen, zufälligen Merkmalen. Die zwar gut sichtbar sind, sofern die Pflanzen gerade blühen, die aber keine natürlichen Verwandtschaften darstellen, und das wollen wir heute haben. Das hat auch schon bald nach Linné angefangen. Zum Beispiel hat Adalbert von Chamisso, der hier eine Zeitlang Aufseher über das Herbarium war, für die Berliner Schulen ein Buch über die nützlichen und schädlichen Gewächse herausgegeben. Chamisso hat darin bereits davon gesprochen, dass er die natürlichen Verwandtschaftsverhältnisse der Pflanzen verwenden möchte, die aber seien noch kaum bekannt, deswegen verwende er das Linnésche System, aber an den Stellen, wo er weiß, wie die Pflanzen zusammenhängen, da nehme er die natürliche Verwandtschaftsordnung. Inzwischen ist das immer weiter erforscht worden. Man arbeitet da z.B. mit dem Raster-Elektronen-Mikroskop, mit dem sich neue Merkmale im Bereich der Oberflächenstruktur erschließen lassen. Es werden also immer mehr Gestalt-Merkmale hinzugenommen – das geht bis in die Zellen und die Anzahl der Chromosomen hinein. In unserem Museumsführer ist z.B. eine Illustration aus einer Monographie über die Kakteegattung Pereskia abgebildet. Das ist ein Kaktus, der normale Blätter hat, woran man dann schon sehen kann, daß es Gott sei Dank so etwas noch gibt, und wovon man schon lange ausging: dass die Kakteen sich aus normalen Pflanzen entwickelt haben. Die Pereskia wäre also ein Zwischenglied zwischen Kaktus und Baum. Ähnlich vielleicht wie die Archäoperyx das missing link zwischen Reptil und Vogel war. Wir haben keine lückenlosen Stammbäume, das muß man gleich dazu sagen. Am Anfang der Samenpflanzen, da ist das noch recht offen. Mit Hilfe der Fossilfunde konnten nur einige Lücken geschlossen werden. Es bleiben noch eine Menge, um die Samenpflanzen an Moose, Farne usw. anschließen zu können. Sie haben sich daraus entwickelt, aber wie genau läßt sich nicht belegen.”

(Neuere Forschungen von Genetikern, die die komplizierten Wechselwirkungen zwischen elektromagnetischen Biophoton-Feldern und Nukleinsäuren bei der Protein-Synthese untersucht haben, lassen die Annahme zu, dass “die Reproduktion einer Art nur ‘schlagartig’ in einen neuen qualitativen Zustand übergehen könne – also nicht über unzählige Zwischenstadien von einer Form in die nächste, sondern ‘sofort‘: Der Vogel würde tatsächlich fertig aus dem Reptilienei schlüpfen”. Das schreibt der Biologe Christian Blöss.)

.

Der Münchner Biologe Josef Reichholf kommt in seinem Pflanzenbuch „Das Rätsel der grünen Rose“ (2011), im Kapitel über den Erlenbaum ebenfalls kurz auf die Linnésche Benamung der Natur zu sprechen. Die Erle hat in jedem europäischen Land einen anderen Namen: „Ein Chaos also,“ schreibt Reichholf, „ein unnötiges, denn der Ursprung des Wortes ‚Erle‘ liegt an der Wurel der indogermanischen Sprachen. ‚Im Althochdeutschen hieß der Baum ‚erila‘ oder ‚elira‘; ein interessanter ‚Dreher“ von ‚l‘ und ‚r‘, der andeutet, wie sich das römisch-lateinische ‚alnus‘ zu Eller und Erle wandelte. Mit der Festlegung auf die lateinische Bezeichnung ergab sich für alle Sprachen Klarheit, welche Gattung von Bäumen damit gemeint war. Der schwedische Botaniker Carl von Linné nutzte solche klaren Vorgaben für sein neues, einfaches und leicht nachvollziehbares System der Natur (Systema Naturae). Darin teilte er allen Arten von Pflanzen und Tieren, die er kannte und als Arten zu erkennen glaubte, zwei Namen zu: einen für die Gattung, hier ‚Alnus‘ für die Erle, entsprechend dem Familiennamen der Menschen, und incana als Artname für die Grauerle, glutinosa für die Schwarzerle…, gerade so, wie dem vereinenden Familiennamen der individuelle Vorname des betreffenden Menschen gegeben wird.“

.

Kürzlich las ich die Geschichte einer Berliner Landschaftsplanerin und Kleingärtnerin – Jutta Blume: „Ruf der Pflanzen“ (erschienen im Berliner Vergangenheitsverlag 2014). Es geht darin um eine Kritik des auf einer floralen Zweigeschlechtlichkeit beruhenden Linnéschen Pflanzenwelt-„Systems“. Eine schwarze Plantagen-Sklavin in der Karibik, die von einer älteren Schicksalsgenossin einige Kräuterkenntnisse erworben und auf einer vergeblichen Flucht eine autonome Urwald-Siedlung entlaufener Sklaven kennengelernt hat, wird von einem schwedischen Botaniker, ein allerdevotester Schüler Linnés, gekauft und muß ihm assistieren – beim Botanisieren, Beschreiben, Zeichnen und Trocknen der Pflanzen. Sie lernt lesen und schreiben, hilft ihm beim Aufbau eines Botanischen Gartens, der dann nach ihren Plänen Gestalt annimmt und landet schließlich in Irland bei einer weißen englischen Algenforscherin, die um Anerkennung ihrer Arbeit durch die Linnean Society kämpft.

Während dieser ganzen Zeit arbeitet die ehemalige Sklavin neben ihren geringer werdenden täglichen Pflichten an einer Kritik am Ungenügen des Linnéschen Systems. Zu Beginn ihrer Überlegungen entwirft sie sogar eine komplette Alternative dazu, basierend auf vier „Elemente“ – Erde, Wasser, Luft, Wald; der Beziehung der einzelnen Pflanzen zu bestimmten Göttern und auf ihrer Verwendbarkeit als Medizin. Diesen großen Plan läßt sie jedoch schon bald – in Irland – fallen. Sie hätte den umgekehrten Weg wie vor ihr die Botanikerin Maria Sybilla Merian gehen können – sich auf ihre Art botanisierend von der Karibik nach Westeuropa denkend.

Aber ihre Autorin, Blume, läßt irgendwann den Plan einer „anderen Botanik“, einer „sozialistischen Biologie“ (Mitschurin-Lyssenko), einer „romantischen Wissenschaft“ (A. Lurija), einer Systematisierung des „Wilden Denkens“ als einer „Wissenschaft des Konkreten“ (Lévi-Strauss) fallen – und macht ihrer Heldin stattdessen ein „Mischlingskind“ das dann als Dienstmädchen nach London geht und sich für „Politik“ zu interessieren beginnt – für die Gleichberechtigung von Negern und Frauen.

Hier gerät die Tochter in die Nähe der bemerkenswerten Feministin Mary Wollstonecraft, die bei der Geburt ihrer Tochter Mary Shelley stirbt. Während der Französischen Revolution landet sie in Paris – und dort 1793 in einer Todeszelle. Neben ihr wartet die radikale Feministin Olympe de Gouges ebenfalls auf die Guillotine.

Spätestens ab da wird aus dem Anti-Linnéschen Botanikentwurf vollends ein Briefroman zwischen Mutter und Tochter. Während letztere sich überhaupt nicht für Pflanzen interessiert und immer wieder ihrer Mutter vorhält, sie hätte statt an einem Botanik-Werk zu arbeiten schon längst einen – erfolgreichen – Bericht über ihre Sklavenzeit – schreiben sollen (jetzt machen es alle), gibt die Mutter zu:

„30 Jahre lang habe ich an einer Theorie der Pflanzen gearbeitet, die nicht auf der Zweigeschlechtlichkeit gründet, aber ich, eine Frau und Sklavin, wurde dafür verlacht. Und sie haben recht, dieser Versuch war ganz und gar unvernünftig, war der eitle Wunsch, mich an ihrer Philosophie zu messen, und ihnen nach ihren Regeln etwas entgegenzusetzen.“

Immerhin kündigt die Heldin zuletzt noch ein bescheidenes Werk an, in dem sie „die Widersprüche [der westlichen] Wissenschaft auflisten“ wird. Dazu heißt es in ihrer „Vorbemerkung einer befreiten Sklavin, die den Irrtümern der Naturgeschichte aufgesessen ist“: „Die absolutistische männliche Herrschaft, die die Naturphilosophen bei den Pflanzen begonnen haben, führen sie geradewegs fort bis zu den Menschen und niemand gebietet diesem Treiben Einhalt.“ Die (gescheiterte) Weltpolitik der Tochter soll also in der Botanik-Kritik ihrer Mutter quasi aufgehoben werden.

(Vielleicht so ähnlich wie es ein kanadischer Indianer einmal gegenüber einem europäischen Ethnologen als Zoologie-Kritik formulierte – am Beispiel von Huftieren:

„Unsere Vorfahren haben die Tiere geheiratet, sie haben ihre Lebensweise kennengelernt, und sie haben diese Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Weißen schreiben alles in ein Buch, um es nicht zu vergessen.“

Der brasilianische Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro sagt es so: Im Westen ist ein „Subjekt“ – der herrschenden „naturalistischen Auffassung“ gemäß – „ein ungenügend analysiertes Objekt, während in der animistischen Kosmologie der amerikanischen Ureinwohner das Gegenteil der Fall ist: ein Objekt ist ein unvollständig interpretiertes Subjekt.“ Nun kommt der Pariser Wissenssoziologe Bruno Latour und sagt: „Die objektive Kuh gibt es nicht!“)

.

Noch einmal zum romantischen Botaniker Adelbert von Chamisso: Er veröffentlichte 1824 auch eine wissenschaftliche Abhandlung über Wale, nachdem er zusammen mit einem weiteren Naturforscher und einem Maler an der russischen „Rurik-Expedition“ teilgenommen hatte, die von 1815 bis 1818 die Nordwestpassage – den Seeweg nördlich des amerikanischen Kontinents zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean – erkunden sollte. Ihre Leitung hatte Otto von Kotzebue. In seinem lateinischen Text über den Wal schlägt sich Chamissos Humanismus und seine Modernität dergestalt nieder, dass er das Wissen der Eingeborenen nicht mehr ignoriert, sondern übersetzt, d.h. in die westliche Wissenschaft einführt: die lokalen Walnamen und -kenntnisse werden dabei ins Internationale transponiert.

Die in Norwegen lehrende Literaturwissenschaftlerin Marie-Theres Federhofer schreibt – in: „siberian-studies.org/publications“: „Camissos einzige naturwissenschaftliche Studie über Wirbeltiersystematik – ist methodologisch eine originelle Leistung. Er verwendet darin die Kenntnisse einer Urbevölkerungsgruppe, und es gelingt ihm, dieses Wissen in die Ordnung eines europäischen Wissenschaftsverständnisses hinein- und weiter-zuvermitteln. Bereits im Titel seiner Schrift (Cetaceorum maris Kamtschatici imagines ab Aleutis e Ligno Fictas) weist Chamisso darauf hin, dass er sich hier des Wissens von Aleuten, also von Einheimischen bedient. Diese besuchte er während seiner Weltreise zweimal, in den Sommern 1816 und 1817. Chamissos Wissen über Wale ist mithin das Resultat von Übersetzungsprozessen: Das visuelle Wissen (Modelle) und das mündlich überlieferte Wissen der Aleuten werden in eine europäische Form der Wissenspräsentation übersetzt, sie werden verschriftlicht und einem europäischen Denkstil, der zoologischen Systematik, angepasst… Im historischen Rückblick berührt es schmerzlich, dass sich Chamisso ausgerechnet zu einem Zeitpunkt ernsthaft mit den Kenntnissen der Aleuten auseinandersetzte, als diese brutal von russischen Pelzhändlern unterdrückt und versklavt wurden.“

.

Einer der großen, auf Insekten und Vögel gewissermaßen spezialisierte Sammler war der Engländer Alfred Russell Wallace, der aber auch Orang-Utans nicht verschonte. Er hatte seine Kunden vor allem in England. Bevor er den „Malayischen Archipel“ absammelte, durchstreifte er zusammen mit dem englischen Käferexperten Henry Walter Bates Amazonien.

(„Abenteuer am Amazonas und am Rio Negro“ und „Der Malayische Archipel.

Die Heimath des Orang-Utan und des Paradiesvogels. Reiseerlebnisse und Studien über Land und Leute.“ heißen die beiden Berichte von Wallace, den ersten hat der Evolutionsbiologe am Berliner Naturkundemuseum Matthias Glaubrecht neu herausgegeben, der zweite erschien in dem Berliner „Verlag der Pioniere“. Der Bericht von Bates erschien in der Anderen Bibliothek unter dem Titel: „Am Amazonas : Leben der Tiere, Sitten und Gebräuche der Bewohner, Schilderung der Natur unter dem Äquator und Abenteuer während eines elfjährigen Aufenthalts“.)

Bates blieb elf Jahre in Amazonien, sein Bericht erschien 1863, in der „Vorrede“ dazu heißt es: Wallace und er unternahmen die Reise, um „für uns selbst eine Sammlung anzulegen. Die Duplikate wollten wir nach London senden, um dadurch unsere Kosten zu decken.“ Außerdem wollten die beiden, „Tatsachen sammeln für die Lösung des Problems über den Ursprung der Arten.“ Bates nannte in seinem Bericht fast alle Pflanzen und Tiere mit ihrem indianischen und ihrem lateinischen Namen. Die Indianer Amazoniens gaben selbst den Stromschnellen Namen, die Bates getreulich übersetzte. Bei mancher Entdeckung/Benamung mußte er später feststellen, dass ein anderer sie bereits „entdeckt“ hatte: So erwähnt er u.a. eine Landschnecke (Anastoma), die bereits dem „Botaniker Dr. Gardener“ quasi gehörte.

Wallace kehrte schon nach vier Jahren vom Amazonasgebiet zurück und veröffentlichte seinen Expeditionsbericht. Im Gegensatz zu ihm gelang es Bates später, seine 14.712 gesammelten Tiere 1859 heil nach London zu transportieren. Von diesen Objekten waren „nicht weniger als 8000 für die Wissenschaft neu“. Die sterblichen Reste der Säugetiere wurden von Dr. Gray benannt, die Vögel von Dr. Sclater, die Zoophyten (wirbellose Tiere, die einer Pflanze ähneln) von Dr. Bowerbank und die Reptilien und Fische benamte Dr. Günther. Viele Objekte bekam das Britische Museum, aus seiner Insektensammlung gelangten „einige große Gruppen in Privathände“. Der Schriftsteller Alex Shoumatoff schreibt in seinem Nachwort: Auch 125 Jahre nach Erscheinen von Bates‘ Bericht sei dessen Werk „immer noch das Buch zum Thema“. Auch wenn dieses oder jenes inzwischen korrigiert werden mußte: So z.B. Bates‘ Bemerkungen „über die extreme Fruchtbarkeit des Bodens. In Wirklichkeit sind die Böden Amazoniens meist tropische Böden, eher dünn und arm.“

1855 schickte Wallace aus dem Malaiischen Archipel einen Aufsatz an Bates, der sich noch in Amazonien aufhielt: „On the Law Which Has Regulated the Introduction of New Species“. Dieser erinnerte ihn sogleich in seinem Antwortbrief daran: „Die Theorie wurde auch von mir entwickelt, aber ich gebe zu, dass ich sie nicht mit solcher Kraft und Vollständigkeit zu entfalten vermocht hätte.“

.

Wie diese beiden Sammler, die alles Lebendige, auf das sie stießen, erschossen, abbalgten, aufspießten oder ausrupften, sammelten damals zigtausende Europäer in allen Winkeln der Erde Tiere und Pflanzen, Steine und die Dinge des alltäglichen Gebrauchs der letzten authentischen Eingeborenen. Zudem gaben sie noch jede Menge Eingeborene Glasperlen und Spiegel, damit sie ihnen alle möglichen Tiere und Pflanzen besorgten. Jedes Schiff mit Kurs auf Europa hatte Kisten und Käfige mit interesssanten Dingen aus den Tropen, aber auch von den Küsten der Nordmeere, an Bord. Nicht selten waren auch lebende Angehörige von „Naturvölkern“ dabei, die man nach Europa verschleppte, um sie dort herumzuzeigen. Erst den herrschenden Klassen, dann aber auch dem „Volk“ in sogenannten „Völkerschauen“.

Der holländische Autor Frank Westermann erwähnt in seinem Buch “El Negro” eine nach Europa verschleppte Afrikanerin, die so genannte “Hottentotten-Venus” – Saartjie Sara Baartmann, die mehrere Sprachen sprach, zuerst lebend auf Völkerschauen in Europa ausgestellt wurde und dann, nachdem sie in Paris gestorben war, der Wissenschaft diente. Kein geringerer als der Begründer der Rassenanatomie George Cuvier, der eine Skala vom “geistig schwerfälligen Neger” bis zum “innovativen” weißen Europäer aufstellte, erwarb ihre Leiche – nicht zuletzt wegen ihres sensationell ausladenden Hinterteils und ihrer an den Beinen herunterhängenden Schamlippen. Letztere präsentierte er während eines Vortrags stolz in Spiritus konserviert: “Ich habe die Ehre,” so schloß Cuvier seine Rede, “der Akademie der Wissenschaften die Genitalien dieser Frau anzubieten”. 2002 wurden Saras Überreste – Skelett, Geschlechtsteile und Gehirn – in Südafrika beigesetzt.

Nachdem Kamerun und Togo 1884 deutsches „Schutzgebiet“ geworden war, organisierte der Herzog von Mecklenburg eine Expedition nach dort, die reiche „Beute“ (auch „Ausbeute“ oder „Ernte“ von ihm genannt) erbrachte. Der Ethnologe Hans Fischer hat geschildert, wie das im Falle der „Hamburger Südsee-Expedition“ 1909 aussah: Die Teilnehmer gingen immer dann an Land, wenn die „Eingeborenen“ nicht in ihren Dörfern waren – ungeniert betraten sie deren Hütten und nahmen sich, was ihnen wertvoll erschien. Dafür hinterließen sie die üblichen europäischen „Gegengeschenke“ (Tabak, Eisennägel, kleine Spiegel…).

.

Das Neanderthal-Museum in Mettmann bei Düsseldorf

.

Der größte Teil der „Beute“ wurde im Hafen der damaligen Welthauptstadt London angelandet. Die Kulturwissenschaftlerin Julia Voss schreibt in ihrer 2007 veröffentlichten Studie „Darwins Bilder – Ansichten der Evolutionstheorie 1837 – 1874„: In den Lagerräumen der zoologischen Institutionen drohte sich diese Flut zerstörerisch auszuwirken. „Das Wachstum geriet hier außer Kontrolle…Da Großbritannien zur größten Kolonialmacht aufgestiegen war, besaß London nun die größte Sammlung an Tierpräparaten…Ununterbrochen trafen im Hafen neue ein, aus konservatorischen und transporttechnischen Gründen meist in Stücken. Die Massen an Tierhäuten, Fellen, Skeletten, Schädeln, eingelegten Organen, getrockneten Bälgen, Käfern, Insekten, Schnecken, Muscheln, Fischen“ waren von den Wissenschaftlern nicht mehr zu bewältigen. In den Kellern des „British Museums“ vergammelte ein Teil, ein anderer wurde von Motten und Würmern zerfressen oder zerfiel.

1898 startete eine von der Frankfurter Senckenberg-Stiftung organisierte Tiefsee-Expedition mit dem Dampfer Valdivia. Sie wurde von dem Zoologen Carl Chun geleitet. Neben umfangreichen Tiefenlotungen unter Leitung des Ozeanographen Gerhard Schott war das Sammeln von biologischen Proben das Hauptziel der Unternehmung. Die Ausbeute war so riesig, dass die Herausgabe des wissenschaftlichen Berichts in 24 Bänden erst 1940 abgeschlossen wurde. Im Berliner Naturkundemuseum ist der für Crustacea zuständige Wissenschaftler noch heute damit beschäftigt, die von der Valdivia-Expedition heimgebrachten Flohkrebse zu bearbeiten.

Anderes hat man noch gar nicht angefaßt. 2009 stieß die Künstlerin Hanna Zeckau im Berliner Naturkundemuseum auf einen dort noch nie geöffneten Koffer mit 18.000 Schmetterlingen aus dem kolumbianischen Hochland. Der Koffer gehörte dem Forschungsreisenden Arnold Schultze, der in den 20er- und 30er-Jahren Lateinamerika durchreiste – und dessen gesamte Sammlungen und Forschungserträge 1939 mit dem Frachter versenkt wurden, der ihn nach Deutschland bringen sollte. Schultze selbst wurde auf Madeira interniert und nach seinem Tod 1948 vollkommen von der Welt vergessen. Und mit ihm der Schmetterlingskoffer, der auf anderem Weg vorausgereist war. Die Künstlerin tat sich mit dem Schriftsteller Hans Zischler zusammen und gab mit ihm 2010 ein Buch über die Sammlung heraus: „Der Schmetterlingskoffer“ betitelt.

Der Naturaliensammler Alfred Russell Wallace war ebenfalls ein engagierter Schmetterlingssammler und seine gesamte Ausbeute vom Amazonas und Rio Negro war auch mit einem Frachter nach einem Brand an Bord untergegangen: „eine der größten wissenschaftlichen Sammlungen seiner Zeit, zahllose unbekannte Tier- und Pflanzenarten aus entlegenen Regionen des Regenwaldes samt seinen Aufzeichnungen,“ schreibt der Evolutionsbiologe am Berliner Naturkundemuseum Matthias Glaubrecht in seiner Wallace-Biographie „Am Ende des Archipels“ (2013).

Wallace war nicht nur ein geschäftstüchtiger Jäger, er machte sich auch – wie sein Berliner Biograph – Gedanken über Biogeographie und die Entwicklung der Arten, während er in Amazonien und auf den verschiedenen Inseln des Malayischen Archipels auf Unterarten und Variationen der von ihm geschossenen oder gefangenen Tiere stößt. Wie kamen sie zustande – entwickelte sich durch räumliche Trennung irgendwann eine neue Art? Solche Fragen stellte sich Bates in Amazonien ebenfalls.

Dem „Artenrätsel“, wie Glaubrecht es nennt, war auch Charles Darwin auf den Galapagos-Inseln nachgegangen, wo er sich auf seiner Weltreise 1835 vier Wochen aufgehalten hatte. Dort waren ihm die Galapagos-Finken aufgefallen, die auf den Inseln unterschiedliche Schnabelformen ausgebildet hatten – je nachdem womit sie sich ernährten. Auch die vier Spottdrosselarten auf den Galapago-Inseln unterschieden sich von der, die auf dem südamerikanischen Festland lebte.

.

1885 hatte sich Wallace in seine Hütte auf der Molukkeninsel Tenate gesetzt und eine Theorie der Entwicklung der Arten zu Papier gebracht. Dieses sogenannte „Tenate-Manuskript“ hatte er Darwin geschickt. Was der damit machte und wie andere damit umgingen bzw. Darwin rieten, wie damit umzugehen war, hat der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht nun in seiner umfangreichen Wallace-Biographie „Am Ende des Archipels“, die einem Detektivroman ähnelt, herauszubekommen versucht. Sein Verdacht ist, dass mit Darwins 1859 veröffentlichten Hauptwerk „Über die Entstehung der Arten“ Wallace‘ Anteil daran gewissermaßen unterschlagen wurde, obwohl sie ein Jahr zuvor noch beide ihre Thesen öffentlich zur Diskussion gestellt hatten – und die Londoner Linné-Gesellschaft dieses Ereignis 50 Jahre später zum Anlaß nahm, um alljährlich eine „Darwin-Wallace-Medaille“ zu vergeben – die erste bekam 1908 sinnigerweise Alfred Russel Wallace selbst – vielleicht zur Entschädigung. Darwin hatte ihm in den Siebzigerjahren bereits zu einer Regierungspension verholfen, nachdem Wallace sich mit Aktien verspekuliert hatte und zu verarmen drohte. Wenn es denn eine üble Trickserei sowie vernichtete oder umdatierte Briefe um die „Darwinsche Theorie“ gab, um Wallace aus der doppelten Urheberschaft an der „Evolutionstheorie“ auszuschalten, und mit Wallace genaugenommen auch Bates, dann hat Wallace dies Darwin auf alle Fälle niemals übel genommen.Alex Shoumatoff schreibt im Nachwort zu Bates Amazonien-Bericht: „Wallace war unabhängig von Darwin zu der Theorie gelangt – dennoch sprach er immer vom Darwinismus und war hinsichtlich seines eigenen Anteils am Ruhm gänzlich unbekümmert -, aber er hatte das Gefühl, dass es viele Dinge gab, die diese Theorie nicht erklärte.“ 2009 meinte ein Biologiehistoriker am Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte sogar: „Sie erklärt so gut wie gar nichts.“

Darwin und Wallace korrespondierten über die Kontinente hinweg miteinander – höchstwahrscheinlich auch über Paradiesvögel sowie über den im Malayischen Archipel lebenden und ebenfalls prächtigen Argusfasan. Bei beiden Vögeln unterscheiden sich die Männchen stark von den Weibchen. In seiner 1871 veröffentlichten Arbeit „Die Abstammung des Menschen und die sexuelle Selektion“ dienen sie Darwin als Paradebeispiel dafür, dass die Männchen in Schönheitskonkurrenz zueinander stehen und die Weibchen den Imposantesten wählen – „den mit den besten Genen“: „Survival of the Prettiest“ – unter dieser Überschrift fand 2013 eine Konferenz des Berliner Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte statt. Dieses „Survival“ über die sexuelle Selektion war für Darwin neben der natürlichen Selektion bei der Entwicklung der Arten wesentlich. Der FU-Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus hat davon ausgehend in seinem Buch „Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin“ (2011) eine neue – schreckliche – Soziobiologie entworfen, indem er einen Bogen vom Rad schlagenden Pfau zu dem zu dem seinen Körper bunt bemalenden Neandertaler und darüberhinaus bis zu uns heute schlug. In der Zeitung „Die Welt“ hieß es dazu: „Menninghaus erwähnt den Trojanischen Krieg, wenn es darum geht, dass Tiere in blutigen Kämpfen um Weibchen konkurrieren, die dann ihre Wahl treffen.“ Mit Konrad Lorenz könnte Menninghaus auch sagen: Ich vermenschliche die Tiere nicht, ich vertierliche den Menschen. Aber ob so oder so, eine neue Erkenntnis hat der Gründungsdirektor des neuen Frankfurter Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik dadurch nicht gewonnen. Ebensowenig wie das einst bereits mit dem selben Gedankengut gespeiste „Institut für Humanethologie“ von Irenäus Eibl-Eibesfeldt, das die Max-Planck-Gesellschaft jetzt endlich schließend will.

.

Auf dem Weg von Brasilien nach London ging das Schiff mit den ganzen von Wallace gesammelten Tierkadavern, Fischen in Gläsern, getrockneten Pflanzen und seinen schriftlichen Notizen unter. Wallace konnte zwar gerettet werden, aber er verfiel danach in London in Depressionen – bis er sich zum Malayischen Archipel aufmachte und aufs Neue anfing zu sammeln. Vor allem jagte er dort Paradiesvögel, die gerade auf Damenhüten in Europa groß in Mode waren – und deswegen hohe Gewinne versprachen. Wallace war auf den Inseln ständig hinter ihnen her, zeitweilig beschäftigte er auch noch Jäger dafür. Obwohl die Federn der männlichen Paradiesvögel heute schon lange aus der Mode sind, gelten diese Tiere noch immer als „bedrohte Art“.

Wallace sah das damals mit den Paradiesvögeln so: „Auf der einen Seite erscheint es traurig, dass so außerordentlich schöne Geschöpfe ihr Leben ausleben und ihre Reize entfalten nur in diesen wilden, ungastlichen Gegenden, welche für Jahrhunderte zu hoffnungsloser Barbarei verurteilt sind; während es auf der anderen Seite, wenn zivilisierte Menschen jemals diese fernen Länder erreichen und moralisches, intellektelles und physisches Licht in die Schlupfwinkel dieser Urwälder tragen, sicher ist, dass sie die in schönem Gleichgewicht stehenden Beziehungen der organischen Schöpfung zur unorganischen stören werden, sodass diese Lebensformen, deren wunderbarer Bau und deren Schönheit der Mensch allein imstande ist, zu schätzen und sich ihrer zu erfreuen, verschwinden und schließlich aussterben.“

Desungeachtet schätzte er die holländische Kolonialverwaltung, die mit großer Strenge die Molukker zu regelmäßiger Arbeit auf ihren Plantagen zwangen. Er verteidigte „selbst die Zerstörung der Muskatnuss – und der Gewürznelkenbäume auf vielen Inseln, um ihren Anbau auf eine oder zwei zu beschränken“ – auf denen die Holländer „das Monopol leicht aufrecht erhalten“ können. Dieses Monopol besaß zuletzt nebenbeibemerkt die Suharto-Familie – bis zu ihrem Sturz. Wie Darwin lobte auch Wallace die segensreiche Wirkung der sklavenhaltenden Plantagenbesitzer und fürchterlich autoritären Missionare in den Kolonien, die den beiden auf ihren Expeditionen Unterkunft, Verpflegung und Unterhaltung boten. (Bates war da zurückhaltender.)

Es gibt in Wallace‘ Bericht über seine Sammeltätigkeit auf den Inseln der Malayischen Archipels ein langes Kapitel, das sich ausschließlich mit den Paradiesvögeln befaßt. Viele seiner Reisen dort zu den Inseln wurden, wie er schreibt, „zu dem speziellen Zweck unternommen, um Exemplare von Paradiesvögeln zu bekommen“…Und da er, soweit ihm bekannt, „der einzige Engländer“ war, „der diese wundervollen Vögel in ihren Heimatwäldern gesehen und viele derselben erhalten hat,“ deswegen verfaßte er ein Extra-Kapitel über die Paradiesvögel, die von den malaiischen Händlern „Göttervögel“ genannt werden. Die anderen Kapitel wurden von dem Geobiologen Wallace zumeist nach Inseln benannt.

Anhand einer Reihe erlegter Paradiesvogel-Exemplare der Art „Paradisea apoda“ beschreibt Wallace die Stadien der Herausbildung der für die Hutmode so wichtigen Schwanzfedern, bei denen zuletzt die roten Seitenfedern erscheinen – um sodann daraus zu folgern: „Die aufeinanderfolgenden Stadien in der Farbe und dem Gefieder beim Paradiesvogel sind sehr interessant, weil sie in schlagender Weise mit der Theorie übereinstimmen, dass sie durch einfache Tätigkeit der Abänderung und durch die kumulative Wirkung der Auswahl durch die Weibchen, welche den mehr als gewöhnlich gezierten männlichen Vögeln den Vorzug geben, hervorgerufen sind.“ Das ist sowohl dummes Zeug als auch wahrscheinlich aus der Korrespondenz mit Darwin gefolgert – deduziert, um damit anhand von fünf Bälgern darzulegen, wie die sexuellen Vorlieben der Weibchen sich evolutionär auf die Entwicklung der männlichen Schwanzfedern (auf ihre Prächtigkeit) auswirken, was sich dann an der Wachstumsabfolge der Federn ablesen läßt.

Wallace hat nie dieses „Vorzug geben“ durch die Weibchen beobachtet, wie er überhaupt keine Tiere beobachtet hat, es ging ihm immer nur um Aufkaufen von erlegten oder gefangenen Tieren und/oder um Aufspüren, Zielen, Erlegen und Zerlegen derselben. Das macht im übrigen seine beiden über 1000 Seiten umfassenden Expeditionsberichte so tödlich langweilig.

.

Noch öder ist allerdings der 2015 veröffentlichte Bericht „Im Reich der Inseln“ des australischen Evo-Devologen (Entwicklungsbiologen) Tim Flannerty, der die Inselwelt Melanesiens (quasi vor der „Haustür Australiens“, wie der Evolutionsbiologe am Berliner Naturkundemuseum Matthias Glaubrecht in einer Rezension des Buches schreibt) nach noch nicht ausgestorbenen und nur bisher übersehenen Säugetieren durchkämmte. Er fand – wenig überraschend – einige neue Ratten-, Fledermaus- und Flughunde-Arten. Wie Wallace, der zuvor ebenfalls auf einigen dieser Inseln gewildert hatte, ging es Flannerty darum, diese Tiere zu fangen bzw. zu schießen und anschließend auseinander zu nehmen – um die Wissenschaft wieder ein Stück voran zu bringen, indem er dadurch dem Linnéschen System ein paar neue Namen hinzufügte. Keine Beobachtung, keine Erforschung ihrer Umwelten und Lebensweisen, nur schlecht erzähltes Abhaken einer Insel und ihrer wenigen Säugetierarten nach der anderen…

(Der großartige Insektenforscher Jean-Henri Fabre sah einst, wie seine Kinder mit einigen Käfern spielten. Sie rissen ihnen die Fühler und Beine aus usw.. Erst wollte er entsetzt einschreiten, aber dann fragte er sich, ob er nicht in seiner Wissenschaft das selbe mache wie seine Kinder im Spiel – und mußte das bejahen.)

.

Zu der von Wallace erwähnten Paradiesvogel-Art „Paradisea apoda“ sei noch erwähnt, dass ihre Benamung durch Linné erfolgte: „apoda“ heißt fußlos. Der große schwedische Benamer hatte nur fußlose Exemplare dieser Art zu sehen bekommen – wenn er überhaupt eins gesehen hat, wahrscheinlich hat er nur den Bericht des Kaufmanns und Entdeckers Jan van Linschoten gelesen, der das Tier 1598 „Paradiesvogel“ nannte – und dazu laut Wallace schrieb, „dass niemand diese Vögel lebend gesehen hat, denn sie leben in der Luft, wenden sich stets gegen die Sonne und lassen sich vor ihrem Tod nie auf die Erde nieder; sie haben weder Füße noch Flügel, wie man an den Vögeln, die nach Indien und manchmal auch nach Holland gebracht wurden, sehen kann“.

Die Fußlosigkeit rührt in Wahrheit daher, dass die Eingeborenen, wie Wallace schreibt (ohne sie deswegen umbenennen zu wollen), bei den gefangenen oder geschossenen Vögeln „Flügel und Füße amputieren, dann balgen sie den Körper bis zum Schnabel hinauf ab und nehmen das Gehirn heraus. Darauf wird ein starker Stock hindurch gestoßen, der aus dem Mund heraus kommt. Dieser wird mit einigen Blättern umwickelt, das Ganze in eine Palmen-Blütenscheide gelegt und in der rauchigen Hütte getrocknet. Bei dieser Behandlung schrumpft der Kopf, welcher in Wirklichkeit groß ist, auf fast nichts zusammen, der Körper wird sehr verändert und verkürzt und das wallende Gefieder kommt am meisten zur Geltung.“ Und einzig darum geht es dem Endverbraucher in Europa ja auch.

Wallace hat eine Liste von allen Paradiesvögeln aufgestellt, sie umfaßt 18 Arten, von denen er jedoch nur fünf erwerben konnte, eine von ihm „auf der Insel Batchian selbst entdeckte“, der Standartenflügler, hat der englische Zoologe George Robert Gray nach ihm benannt: „Semioptera wallacei“.Später bearbeitete Gray auch die Säugetiersammlung von Bates.

Am Schluß seines Kapitels über Paradiesvögel kommt Wallace noch kurz auf das Selten-Werden dieser Vögel infolge des europäischen Bedarfs zu sprechen: Während seines fünfjährigen Aufenthalts auf Celebes, den Molukken und Neuguinea war er „nie imstande gewesen, Bälge von nur der Hälfte der Arten zu kaufen, welche der Südseeerforscher René Primevére Lesson 40 Jahre früher während einiger Wochen in denselben Gegenden erhielt“. Wallace führt das auf die „holländischen Händler“ zurück, die den Sultan von Tidore veranlaßten, nach diesem „wundervollen Naturprodukt Paradiesvögel“ zu suchen, „deren exquisite Schönheit in Form und Farbe darauf angelegt ist, die Bewunderung und das Staunen der zivilisiertesten und geistig am weitesten vorgeschrittenen Menschen zu erregen und dem Naturforscher unerschöpfliches Material für sein Studium, dem Philosophen für seine Spekulationen zu gewähren.“. Die Steuereintreiber des Sultans hatten auf ihren „Expeditionen“ zu den Eingeborenen-Dörfern den „Befehl, alle seltenen Arten Paradiesvögel zu sammeln“ – für die sie wenig oder nichts zahlten, „da es genügend ist, wenn sie sagen, dass es für den Sultan sei“, der sie dann an die holländischen Händler verkaufte.

.

Hoege mit zwei einheimischen Paradiesvogelforschern im Rang von „Health-Officers“. Wenn sie ihre Zentrale in Port Moresby besuchen und ihnen dort ein „Australier“ auf dem Gehweg entgegenkommt, wechseln sie noch immer die Straßenseite, wie sie erzählten. Übrigens haben auch die deutschen Kolonialoffiziere in „Deutsch-Neuguinea“ immer wieder das „Sammeln“ und den Handel mit Paradiesvogelfedern herausgestellt, wenn es galt, eine Ausfuhr-Liste für die deutschen „Schutzgebiete“ in der Südsee zu erstellen. Für die Beschaffung der Federn dieses Vogels galt Ähnliches wie für das „Sammeln“ bzw. „Eintauschen“ von Ethnografica. Nur dass die letzteren meist in Volkskunde-Museen landeten. Allein in den Berliner staatlichen Sammlungen befinden sich 500.000 ethnologische Objekte und etwa 1000 Schädel bzw. Knochen von Eingeborenen aus den deutschen Kolonien. Die Ausstellung „Der Tanz der Ahnen“ im Martin Gropius-Bau 2015 zeigte „ihre“ besten Stücke aus Deutsch-Neuguinea. Und zwar aus den Dörfern am Fluss Sepik, die mehrmals von deutschen Wissenschaftlern in Begleitung von bewaffneten Gendarmen heimgesucht wurden. „Besonders fein und zivilisiert gingen die forschenden Eindringlinge nicht vor dabei,“ schreibt der Tagesspiegel in einer Besprechung der Ausstellung. Es gibt dazu einen großen und schweren Katalog, den der Ethnologe und Fachreferent für „Ozeanien-Australien“ im Berliner Ethnologischen Museum, Markus Schindlbeck, herausgab: „Unterwegs in der Südsee. Adolf Roesicke und seine Fahrten auf dem Sepik in Neu-Guinea“ Er enthält neben einer ausführlichen Einleitung von Schindlbeck das Expeditions-Tagebuch und viele Photos des Ethnologen Adolf Roesicke.

.

In dem Bericht über seine vierjährige Expedition durch Amazonien schreibt Wallace über die Jagd auf den „prächtigen Gallo“, womit wahrscheinlich der brasilianische Fasan (Phafianus brafilienfis) gemeint ist: „Diese Vögel werden an gewissen Stellen, wo die männlichen sich zum Spielen versammeln, mit Schlingen gefangen. Diese Stellen findet man auf Felsen und den Wurzeln der Bäume, die davon ganz glatt und abgenutzt aussehen. Zwei oder drei Hähne treffen sich und führen eine Art Tanz auf und stolzieren und hüpfen auf und ab. Die Weibchen und Jungen sieht man nie an diesen Stellen, sodass man sicher ist, nur ausgewachsene, schön gefiederte Männchen zu fangen. Ich kenne keinen anderen Vogel, welcher diese sonderbare Gewohnheit hat.“

Wallace hat auch das wahrscheinlich nicht selbst beobachtet, sondern von seinen einheimischen Jägern erzählt bekommen, als er sie über ihre Fangtechniken ausfragte. Und mit Darwin hatte er auch noch nicht über dessen Theorie der sexuellen Zuchtwahl korrespondiert, sonst hätte er diesen „Tanz“ der Männchen sicher als einen frühgriechischen Konkurrenzkampf – wer ist der Stärkste und damit Schönste? – dechiffriert, obwohl die Weibchen ja dem Tanzplatz fernbleiben, ihre Wahl des Sexualpartners also davon unbeeindruckt bleibt, wenn sie überhaupt „wählen“. Ja, es muß noch viel getan werden, um alle „Geheimnisse der Natur“ zu entschleiern.

.

In einer Studie über Kaninchen meinte der Verhaltensforscher Heini Hediger 1984: „Es hat sich gezeigt, dass das Jagen im Grunde wenig Gelegenheit zum Beobachten bietet… Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.” Das gilt auch für Wallace.

Gegen die von Darwin postulierte sexuelle Zuchtwahl wandte der Basler Biologe Adolf Portmann ein, dass „vor allem die Beobachtung keinerlei einwandfreie Beweise für eine Wahl seitens der Weibchen“ erbrachte. Darwin hatte, wie auch viele andere Biologen, anscheinend „zu rasch verallgemeinert“, wobei er „begreiflicherweise besonders beeindruckt war von Vögeln mit starkem Sexualdimorphismus“ (d.h. bei denen man deutliche Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen erkennen kann).

„Doch gerade mit den imposantesten Beispielen dieser Art, dem Pfau und dem Argusfasan, hatte er Pech: hier gibt es keinerlei Wahl durch die Weibchen,“ schreibt der Zürcher Tierpsychologe Heini Hediger. Ähnlich sieht es bei den Paradiesvögeln, Webervögeln und Seidenstaren aus, die mitunter „ganz für sich allein balzen“.

Die Kampfläufer dagegen, die Hediger ebenfalls erwähnt, balzen zwar in Gruppen, aber zum Einen sind die „spektakulären Kämpfe“ der Männchen „harmlose Spiegelfechtereien“ und zum Anderen nehmen die Weibchen keinerlei Notiz davon: „Nicht einmal hinschauen tun sie.“ Ihr Erforscher, G. Dennler de la Tour, beobachtete zudem, dass es ganz antidarwinistisch der im Duell unterlegene Kampfläufer ist, der, sobald er sich erholt hat, zu den Weibchen geht und sie nacheinander begattet, während die Sieger davonfliegen. Die hier zitierten Autoren konnten bereits auf genaue und längere Beobachtungen von Verhaltensforschern bei den Paradiesvögeln und dem Argusfasan zurückgreifen.

Hinzugefügt sei noch eine längerfristige Beobachtung von Fischforschern: Männliche Atlantik-Kärpflinge kämpfen intensiv miteinander; am Ende des Kampfes wird das unterlegene Tier verjagt. Dass aber nicht immer der Sieger alles bekommt, zeigt sich gerade bei dieser zu den lebendgebärenden Zahnkarpfen zählende Art: Wie die Biologen David Bierbach und Martin Plath von der Goethe-Universität Frankfurt jüngst zeigen konnten, wählen Weibchen, wenn sie den Kampf beobachtet haben, eher das Verlierermännchen aus. Sie erklären dieses Verhalten damit, dass Männchen nach einem gerade gewonnen Kampf die Weibchen stärker sexuell bedrängen. „Dieses Verhalten ist für sie stressig bis gefährlich: Sie wurden heftig bedrängt, vom Fressen abgehalten und ihr Genitaltrakt wurde häufiger als gewöhnlich beim Sex verletzt…Bei den Kärpflingen werden die vom Weibchen abgelegten Eier nicht wie bei vielen anderen Fischen vom Männchen im Gewässer befruchtet. Vielmehr geschieht die Befruchtung im Körper des Weibchens, das lebende Junge zur Welt bringt.“ Das Frankfurter Team hatte zuvor laut „Spiegel“ bereits berichtet, „dass homosexuelles Verhalten von männlichen Kärpflingen die Weibchen anzieht. Ihnen sei es in dem Fall egal, welche geschlechtlichen Vorlieben ein Männchen habe, Hauptsache es habe Sex und zeige damit Aktivität an. Dieser ist offensichtlich weit attraktiver als ein siegreicher Kampf.“

.

Über seine eingefangenen Schmetterlinge führte Wallace Buch. Im Expeditionsbericht „Der Malayische Archipel“ heißt es an einer Stelle über die Zahl der gefangenen Nachtfalter: „Am 16.Dez. (1855) 158, am 17. 82, am 31. 200, am 1.1. 185„. Dazwischen jeden Tag im Durchschnitt 10. An Tagschmetterlingen fängt er insgesamt 13.000. Auf dieser Expedition ist er jedoch besonders motiviert, viele Käfer zu finden, denn der Londoner Versicherungsmakler Saunders, ein Insektenkundler, dem Schmetterlinge zu sammeln inzwischen zu gewöhnlich geworden ist, will so viele indonesische Käfer wie möglich haben – und verspricht Wallace, dafür 1 Schilling pro Stück zu zahlen.

Vor allem belieferte Wallace jedoch Naturkundemuseen. Diese Endlagerstätten für die Flora und Fauna weltweit haben inzwischen angefangen, sich zu „relaunchen“. Dabei werden die bisher dort zusammengekommenen Abermillionen Exponate noch einmal reduziert: zu bloßem Dekomaterial von nun multimedial aufbereiteten Evolutions-Geschichten.

.

Zweifel an der Qualifikation des Biologielehrers.

.

Hier Zweifel, ob man „unsere Kinder“ (noch) einem Großwildjäger anvertrauen darf, dort Zweifel, ob das Erbeuten von Tieren, Pflanzen und Ethnographica wirklich dem Fortschritt dient, oder wieder nur dem europäischen Hegemoniestreben bzw. dem Gewinnstreben von „Sammlern“, die sich als Wissenschaftler ausgeben. Dies kommt an drei Stellen in dem Roman "Das Paradies des Doktor Caspari" zur Sprache. Dabei handelt es sich um einen Schmetterlingsforscher, der eine als ausgestorben geltende endemische Art auf einer zu Indien gehörenden Insel sucht, findet und an Ort und Stelle vermehrt. Verfasst hat diesen Roman (2015 bei Zsolnay verlegt) die Wiener Schmetterlingsforscherin Andrea Grill, die ihre Doktorarbeit über eine endemische Art auf Sardinien schrieb. Zum Einen erwähnt sie in ihrem Roman „zwei tschechische Wissenschaftler, die vor ein paar Jahren in ein indisches Gefängnis gerieten." Ihnen wurde vorgeworfen, in einem Nationalpark bei Darjeeling ohne Genehmigung Käfer, Schmetterlinge und Raupen gesammelt zu haben. Als man sie bis zur Gerichtsverhandlung frei ließ, setzte sich der eine nach Tschechien ab, der andere mußte jedoch so lange einsitzen, bis er gegen Kaution frei kam. Zum Anderen ist es ein Warnrundbrief des Präsidenten der Europäischen Schmetterlingsgesellschaft, in dem er allen Schmetterlingsforschern (Lepidopterologen) seiner Gesellschaft rät, die Frage der Sammelgenehmigung im Ausland „nicht auf die leichte Schulter zu nehmen“. Denn vor wenigen Tagen erst seien in Thailand vier europäische Wissenschaftler verhaftet worden, die in einem Nationalpark Insekten sammelten. Sie gaben an, dazu eine Genehmigung von dem im Park stationierten Militärs bekommen zu haben. Dem Gesetz nach können jedoch nur die „Nationalpark-Autoritäten“ so etwas genehmigen. Momentan würden die vier auf ihre Verhandlung warten, ihre Pässe hätte man einbehalten. Der Präsident fügte hinzu: Zu den vier Angeklagten gehört auch „Hans Czerweny", er ist einer der wichtigsten Experten für Bärenspinner weltweit und Verfasser des sechsbändigen Werkes 'Motten von Thailand'. Die in der Expedition gesammelten Daten [Schmetterlinge!] sollten die Grundlage für eine Revision von Band 6, Arctiidae [Bärenspinner-Motten] bilden.“ Schließlich bekommt auch die Hauptfigur des Romans von Dr. Grill Ärger mit der Justiz. Es reist extra ein Beamter aus Bombay zu ihm auf die Insel. „Die indische Natur sei kein Selbstbedienungsladen, no supermarket,“ sagt er streng zu Dr. Caspari. Es geht dabei um ein zurückliegendes Sammeldelikt: Caspari hatte auf einer Exkursion in der Umgebung Bombays 22 Schmetterlinge gesammelt, die er daheim seinem Kollegen Christof geben wollte. Der Zöllner hatte die „Proben“ entdeckt – ihn dann zwar durchgewunken, aber den „Fund“ nach oben gemeldet. Ein Gericht verurteilte Caspari daraufhin zu einer Geldbuße von 50.000 Euro bzw. zwei Jahre Gefängnis.

.

Im Berliner Naturkundemuseum gibt es einen präparierten Schwarm von Fischen. An ihrer Vitrine, die im Bereich „Präparation“ steht, wird dazu erklärt: „Bei einem Fischschwarm fertigt man nur einen Abguß an, der mehrmals abgeformt wird, woraus dann Silikonpositive gemacht werden, die man sich hinbiegen kann.“ Die meisten Fische kann man auch lebend kaum voneinander unterscheiden. Mimiklos verkörpern sie zunächst ähnlich den Silikon-Exponaten „Typen“.

Der Chefpräparator des Naturkundemuseums Detlev Matzke erklärte uns zu den Fischpräparaten: „Wir haben einen eigenen Präparator, der sich mit Fischabgüssen beschäftigt. Das hier sind alles Abgüsse. Man kann einen Fisch auch mit Haut und Schuppen präparieren. In beiden Fällen ist es so, daß sich die Farbe, die der Fisch hat, nicht erhalten läßt, die geht in jedem Fall verloren, er muß also hinterher bemalt werden. Da streiten sich die Geister: der eine möchte unbedingt das Original haben, dem ist es ganz wichtig, daß es der Originalfisch ist, der andere möchte lieber einen Abguß vom Fisch haben, weil die Struktur beim Vertrocknen nicht wegfällt. Beim originalen Fisch liegt ja ohnehin eine Schleimschicht drüber, die sich sowieso verliert. Wenn ich also den Originalfisch nehme und dessen Schuppen bemale, dann sehe ich hinterher auch bloß die Farbe und nicht mehr die Schuppen. Wir haben uns hier im Museum entschieden, mit Abgüssen zu arbeiten. Der Museumsbesucher kann das kaum unterscheiden – da kommt immer als erstes die Frage “Ist das Ding echt?” und wenn dann gesagt wird “Nein, das ist ein Abguß”, dann ist es nicht mehr interessant. Das Original hat bei vielen eine ganz andere Bedeutung noch.

Es gibt eine Technologie, die sich noch nicht so ganz durchgesetzt hat und die auch sehr kompliziert ist, die nennt sich Dermoplastik ohne Haut. Bei borstigen, sehr kurzhaarigen Tieren geht das sehr gut, bei einem Stachelschwein z.B. Da wird das fertig präparierte Tier mit einer Paraffinschicht umhüllt, dann trenn ich das Tier durch, und dann habe ich die Haut mit den Haarwurzeln in der Paraffinschicht drinne. Diese Schicht kann ich dann wegätzen. Dann bleiben nur noch die Haarwurzeln in dieser Kappe gehalten. Da rein läßt sich jetzt ein Kunststoff eingießen und dann füg ich das Ding wieder zusammen. Anschließend steht es als Kunststofftier da mit den Originalhaaren. Den Kunststoff kann ich einfärben. Ich habe also überhaupt kein Problem mehr, daß das Tier später mal reißt, es kann auch nicht mehr schrumpfen. Es ist ein Stück Plastik mit Originalhaaren.

Bei den Fischen ist das ähnlich. Es geht dabei ja nicht darum, zu zeigen, daß ist jetzt der Karpfen Kuno aus dem und dem Teich, sondern darum, eine bestimmte Form zu zeigen, die typisch sein muß für den Karpfen. Wir wollen ja in der Museumspädagogik ganz andere Sachen mit rüberbringen: Wir wollen darauf aufmerksam machen, welche Körperform hat er, wird er schnell schwimmen oder langsam, ist es ein Friedfisch oder hat er kräftige Zähne…Das kann man über ein naturgetreues Modell viel besser machen als mit einer Originalpräparation eines Fisches, wo ich immer aufpasssen muß, daß die Luftfeuchtigkeit nicht zu sehr abfällt im Winter und ich hinterher Risse habe und das Ding auseinanderfällt.“

Neben den Trockenpräparaten gibt es im Naturkundemuseum auch noch eine „nasse“ Fischsammlung, deren Grundstock einst Dr. Marcus Elieser Bloch im 18.Jahrhundert zusammentrug, „Millionen Fische, Reptilien, Krebs- und Spinnentiere, seit Humboldts Zeiten in aller Welt gesammelt, konserviert in 80 Tonnen reinem Ethanol, verteilt auf knapp 260.000 Gläser,“ schrieb die Berliner Morgenpost.

Die taz berichtete: „Peter Bartsch ist der Kurator der Fischsammlung. Jedes Jahr erhält er mehr als 400 Anfragen von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, die für ihre Forschungen die Alkoholsammlung nutzen wollen. ‚Da geht es um Verwandtschaftsstudien oder Evolutionsforschung‘, sagt Bartsch. Die Forscher brächten etwa eine Fischart mit und verglichen sie mit Exemplaren aus der Sammlung. ‚Am Aufbau des Skeletts oder der Schuppenanzahl kann man dann überprüfen, welche Verwandtschaftsverhältnisse bestehen.‘

Dabei ist es durchaus erlaubt, die Fische aus ihren Gläsern zu befreien und sogar Gewebeproben zu entnehmen. ‚Wir sind da eigentlich restriktiv, aber für DNA-Untersuchungen reichen ja kleinste Stücke, das lässt sich schon machen‚, meint Bartsch. Schließlich sei die Sammlung auch zu Forschungszwecken gedacht. ‚Gerade bei seltenen oder geschützten Arten kann man nicht einfach jedes Mal einen neuen Fisch fangen‚… Großen Zuwachs erhielt die Sammlung zur Kolonialzeit, als Forschungsexpeditionen immer neue Fischarten vor allem aus den Tropen brachten. ‚Dem späteren Museumsdirektor August Brauer, der als Wissenschaftler auf der Valdivia mit dabei war, verdanken wir bis dahin unbekannte Tiefseefische‚, berichtet Bartsch. ‚Die fing er Ende des 19. Jahrhunderts auf einer Reise im Atlantischen und Indischen Ozean.‚ Doch auch heute kämen bis zu 200 Exemplare pro Jahr hinzu. ‚Natürlich hätten wir gerne eine vollständige Sammlung, aber die Artenvielfalt ist einfach zu gewaltig.‚ Besonders stolz ist man im Museum auf die Gläser, die mit einem roten Punkt versehen sind. Bei den darin eingelegten Fische handelt es sich um sogenanntes Typusmaterial, also den anerkannten Prototypen einer Art. ‚Insgesamt haben wir in unseren wissenschaftlichen Sammlungen zehntausende dieser Typusexemplare von ausgestorbenen und noch lebenden Tieren‚, sagt Generaldirektor Leinfelder. ‚Damit sind wir ganz vorne in der Welt‚.“

.

Die praktisch mit Fischen Umgehenden können die Arbeit der Fischbestimmer nicht immer gutheißen. So meinte z.B. der Aquariumspfleger Werner Marwedel, als wir vor einem seiner Becken im Bremerhavener Zoo standen: „Das Fuchsgesicht hier, der sieht eher aus wie ein Dachs und ist auch so gestreift. Eine irreführende Bezeichnung also. Genauso wie bei jenem Drückerfisch, dessen lateinische Bezeichnung besagt, dass es sich um einen ’schwarzen‘ handelt, bloß, der ist überhaupt nicht schwarz, eher blau-violett. Die Wissenschaftler, die ihn benamten, haben ihn wahrscheinlich als Spiritusleiche vor sich gehabt, und da war er schwarz. Oft hat man auch Männchen und Weibchen verschiedenen Arten zugeschlagen, weil sie so unterschiedlich gefärbt waren. Manchmal müssen heute noch Umbenennungen vorgenommen werden.“

2014 bekamen die etwa 50.000 Fische des Berliner Naturkundemuseums einen eigenen Saal: Gut ausgeleuchtet stehen da nun alle ihre Gläser auf hohen Metallregalen und mittendrin befindet sich der aus Brandschutzgründen fiktive Arbeitsplatz eines Fischforschers. Als Besucher kann man bloß außen herum gehen und beeindruckt sein über die vielen Fische – in so einer modernen Museums-Inszenierung. In der Aufsatzsammlung „Wissenschaft im Museum“ (2014) der Wissenschaftshistorikerinnen Margarete Vöhringer und Anke te Heesen kritisierte letztere diesen neuen „Raum voller Gläser“, in dem „nicht das einzelne Objekt hervorgehoben und mit einer Erklärung versehen“ wird, sondern „ihr Erscheinen als Menge im Vordergrund“ steht. In den Naturkundemuseen wird die „Natur mithilfe toter Gegenstände dargestellt, ihre Präsentationen aber sollen das Leben selbst symbolisieren.“ Aus der Warte des naturkundlichen Objekts stellt der Raum mit den Fischgläsern ein „Unterforderung“ dar. Von der Warte allein des Atmosphärischen her stellt er jedoch eine Überforderung dar, „denn was sollen wir auswählen, was besonders intensiv betrachten, woran uns orientieren?“ fragt Anke te Heesen. Hier wurde ihr zufolge mit großer Geste leichtfertig der Museumsauftrag Vermittlung von Wissen zugunsten einer künstlerischen Rauminstallation fallen gelassen, das Feuilleton lobte dann auch prompt den Verzicht auf „die sonst übliche Museumspädagogik“.

Ich hätte z.B. gerne gewußt, ob z.B. auch der die malayische Flora und Fauna sammelnde Alfred Russel Wallace das Berliner Naturkundemuseum mit Fischen von dort beliefert hat. Er schrieb im November 1850 über ein kleines brasilianisches Dorf am Fluß, dass es dort keine guten Wege in den Wald gab, „dagegen fand ich es leichter, mir Fische zu verschaffen, und war zufrieden, meine Sammlung durch Zeichnungen zu bereichern. [u.a. von dem heute beliebten Süßwasser-Aquariumsfisch Scalar.] Mehrere der kleinen Arten setzte ich in Spiritus.“ Über den „elektrischen Aal“ bemerkte er: „Man findet ihn hier in allen Flüssen, er wird mit dem Haken oder in Reusen gefangen, ist aber, obgleich essbar, doch nicht besonders geschätzt.“

Anders bei Ernst Jünger, der vor dem Krieg in Steglitz wohnte und den dortigen Botanischen Garten als “guten Platz für einen Botaniker” bezeichnete, bei ihm fand ich den Hinweis: “Schön ist es, die Dinge zu benennen, und schöner noch, wenn man die Namen vergißt.” Jünger ging es weniger um “entzaubern” – durch “synthetisieren”, als vielmehr um “synoptisches Erfassen” der Naturvorgänge. Über den elektrischen Fisch (Zitteraal) bemerkte er: “Das ist kein Kuriosum mehr, sondern eher ein à part gesprochenes Zauberwort, das ungeheure Ausblicke erschließt. Nach solchem Muster könnte die Fauna eines fremden Planeten gebildet sein.”

Nachdem ich mir den Fisch-Saal im Naturkundemuseum angesehen und die Metallregale hinter Glas drei mal umrundet hatte, verfluchte ich diese ganze verdammte Naturforscherbande, die mehrere Jahrhunderte lang alles, was da in der weiten Welt kreuchte und fleuchte und blühte getötet und in die europäischen Museen geschleppt hat – diese Millionen Fische, die sterben mußten, nur um uns jetzt in ihren 260.000 Gläsern dumpf mit ihrer bloßen Masse ästhetisch zu imponieren. Diese verfluchte Benamungssucht im Streben nach Wichtigkeit und Weltherrschaft. Der Schneckenspezialist Stephen Jay Gould erinnerte darn: Für den Philosophen Francis Bacon und viele spätere Autoren „war die Wissenschaft männlich und aktiv, weil sie der passiven weiblichen Natur ihre Kenntnisse entlockt (oder fast raubt)“.

.

Bei Charles Darwin heißt es in seinem Bericht über die Weltumseglung mit der „Beagle“ an einer Stelle: „Ich blieb 10 Wochen in Maldonado [am Rio de la Plata], in welcher Zeit eine nahezu vollständige Sammlung der Säugetiere, Vögel und Reptilien zusammengeschossen wurde“ [von ihm]. In Australien fügte er hinzu: „Wo nur immer der Europäer seinen Fuß hingesetzt hat, scheint der Tod den Eingeborenen zu verfolgen.“ Über die Fauna auf dem fünften Kontingent schrieb er: „Es mag vielleicht noch lange dauern, ehe diese Tiere vollständig ausgerottet sind, aber ihr Schicksal ist bestimmt.“

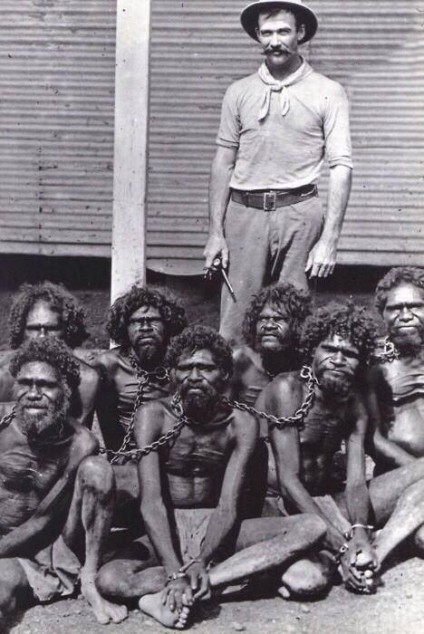

(Die NZZ berichtete im Juli 2015, dass man bis in die Zwanzigerjahre noch in manchen Teilen Australiens einen Aborigine töten konnte, ohne juristisch belangt zu werden. Sie galten nicht als Menschen, sondern als tierähnliche Wesen, die sowieso aussterben würden. Aber man hatte Mitleid mit ihren Mischlingskindern, die aus Verbindungen mit Weißen hervorgegangen waren. Sie wurden mit Süßigkeiten und Netzen weggefangen – und in Internaten zu Christen erzogen, um anschließend als Hausmädchen oder Feldknechte auf den Farmen zu dienen. Es waren an die 100.000. Der Entschuldigung der australischen Regierung vor ein paar Jahren für die an den Aborigines begangenen Greueltaten wird seitdem als „Sorry-Day“ gedacht.)

.

.

Alexander von Humboldt ebenso wie Wallace sowie Bates und auch Darwin wußten manchmal nicht, wo sie im tropischen Regenwald mit dem Vermessen bzw. Bestimmen anfangen sollten – sie wurden anfänglich schier irrsinnig an der Vielfalt, wie sie schrieben. Von ihren und anderen Reiseberichten ausgehend setzte sich dann in Europa das Bild von einem „unendlichen Naturreichtum“ in den tropischen Wäldern fest. Das Gegenteil ist jedoch der Fall.