Schwanengesänge

.

Nach den pausenlosen Horronachrichten über Flüchtlinge, Pegida und Putin, kam in der Redaktion der taz-Hamburg plötzlich eine Meldung von dpa rein: „Alsterschwan fliegt gegen Brückengeländer – Notoperation. Bericht folgt um 16 Uhr“. Dazu die Telefonnummern der Polizei und des Hamburger „Schwanenvaters“ Olaf Nieß, der den Pechvogel quasi gerettet hatte, denn kurz darauf konnte „citynewsTV schon berichten: „Schwerverletzter Alsterschwan gerettet“. Die nächste reinkommende Nachricht lautete: „Zugstrecke bei Lohr am Main wegen verletzten Schwan auf Gleisen gesperrt“. Interessant! Aber als dann noch eine weitere Meldung von dpa kam: „In Mölln hat ein Schwan im Sturzflug einen Streifenwagen gestoppt – und ist nicht mehr weggeflogen…“ Und noch eine Meldung – diesmal aus der Oberpfalz: „Schwan blockiert Autobahn und legt Verkehr lahm. Ein ‚Schwanenflüsterer‘ mußte ran…“

Da fragte die Chefin vom Dienst in die Redaktionsrunde: „Was ist bloß mit den Schwänen los.“ Ein Kollege gab ihr daraufhin eine positive Meldung – mit der Bemerkung: Is auch eben reingekommen: „1500 Singschwäne rasten derzeit im Nationalpark.“ Ein anderer Kollege vermutete, dass sie einfach bei dpa dem Redakteur für Schwanengesänge einen Tag lang freie Bahn gelassen hätten. Das mochte stimmen, denn es dauerte nicht lange – und dpa tickerte: „Biologe: Früher Zug der Zwergschwäne deutet auf harten Winter hin.“

Aber halt mal: Stimmte das überhaupt? Die Meldung basierte auf eine „Beobachtung in St. Peter-Ording“: Dort waren gerade zwei Zwergschwäne zwischengelandet – „zehn Tage früher als im Vorjahr“. Warum sollten die zwei nicht einfach schon mal vorausgeflogen sein? Zwei sibirische Zwergschwäne machen doch noch keinen Winter. Und stammte die Beobachtung von einem der fast zweihundert „Bird-Watcher“ auf der Eider-Halbinsel? Oder von dem „Biologen“ ( der namentlich genannt wurde: Dominic Cimiotti)? Möglich auch, dass sich da irgendein „Verantwortlicher“ laufend irgendwelche komischen Schwan-Nachrichten ausdachte. Man erwog, den für die Aviafauna zuständigen dpa-Redakteur zu interviewen, wenn nicht gar der Nachrichtenfälschung zu überführen. Die politisch denkende Chefin vom Dienst tat jedoch etwas anderes: Sie sammelte alle bis dahin eingegangenen Schwan-Meldungen ein und schickte sie dem Schwanforscher in der Berliner taz-Zentrale: Mochte der sich doch einen Kopp darüber machen!

Und das tat der dann auch (obwohl er sich gerade in Basel befand) – und zwar viel zu ausführlich, denn er hatte gerade in seiner (Lyrik-) „Reihe Kleiner Brehm“ ein ganzes, wenn auch dünnes Buch über Schwäne veröffentlicht. Aber niemand hatte ihn bisher darauf angesprochen!

In Basel nun vermutete dieser verschmähte Schwanforscher zunächst: Die Nachrichtenflut über Schwäne, das ist kein Schwan- sondern ein Medienereignis, wenn nicht gar eine Medienverschwörung. Eine Gleichschaltung, die das Volk zur Beruhigung mit „Fakten, Fakten, Fakten“ über unsere nächsten nicht-menschlichen Nachbarn quasi zuscheißen (informieren) will. Dafür sprach z.B. eine Meldung aus Vorpommern, wonach „Schwaneltern“ zwei Graugänschen groß zogen. Klang das nicht verdächtig nach Vorbildpropaganda zu passender Zeit. Der „stern“ veröffentlichte etwa zur gleichen Zeit eine Reportage über „Den Aggro-Schwan von Amsterdam“, vor dem viele Bürger Angst hätten.

Die Schwäne leben mitten unter uns. Es sind Parkvögel geworden, über die man jedoch nur wenig weiß, weil man mit „halbdomestizierten Tieren“ keine steile Forscher-Karriere machen kann. Besser sind seltene und richtig wild lebende. In vielen Städten gibt es dennoch inzwischen schwangeschulte Feuerwehrmänner und spezielle Schwankliniken, in Berlin sogar eine Reha-Abteilung mit Swimmingpool im Tierheim. Im besonders schwanfreundlichen England ist der Höckerschwan als erste Art „wildlebend erloschen“, d.h. es gibt ihn dort nur noch in Menschennähe. Alle englischen Schwäne gehören seit 1145 dem Königshaus, nur die Queen darf Schwäne essen. Die freie Stadt Hamburg maßte sich 1164 das selbe an, indem sie alle „Alsterschwäne“ offiziell in Schutz, d.h. Besitz, nahm.

In Basel ließ sich am darauffolgenden Tag die Medienverschwörung des „Schwanforschers“ allerdings nicht länger aufrecht erhalten – oder sie war umfangreicher als gedacht, denn auch TV-Zürich meldete plötzlich: „Auf der Hardbrücke lösten zwei verirrte Schwäne einen Polizeieinsatz aus.“ Sie waren einfach dort sitzen geblieben und hatten sich die vorbeifahrenden Autos angekuckt – wie Filmaufnahmen zeigten.

Und in Olten löste laut „blick online“ ein schwarzer Schwan eine öffentliche Debatte aus: Wohin damit? Man will diesen australischen Vogel dort nicht haben, weil er sich mit den weißen schweizerischen verpaaren und Mischlinge produzieren könnte. Wo man die schwarzen in einigen Schweizer Seen duldet, werden ihre Flügel beschnitten, damit sie am Standort und für sich bleiben müssen. Die Schweiz ist bekannt für ihre Rigorosität, mit der sie „invasive Arten“ abwehrt, bekämpft. Für deutsche Biologen wie den Münchner Josef Reichholf ist dies Ausdruck von „konservativ-anthroponationalistischem Denken“.

Beim Schwan ist das jedoch besonders gemein, denn bei ihm haben es die Natur- und Kulturgeschichte fertig gebracht, dass er ein „Kunstvogel“ wurde, ohne gezähmt und gezüchtet worden zu sein.

In Landsberg an der Warthe (heute: Gorzow Wielkopolski) gibt es einen Stadtpark, den Gottfried Benn, der dort 1944 drei Monate lang stationiert war, als durchaus „herkömmlich“ eingerichtet bezeichnete, „doch ungeheuer auffallend, das ‚Schwanenmotiv‘, Schwäne –, das ist stilisiert! Widersinnig!, den Schwanenkopf so hoch über den Wasserspiegel zu legen auf einen Hals wie glasgeblasen! Keine Kausalität darin, reines Ausdrucksarrangement. Ebenso die Weisen, in die Fluten hangend, Unstillbares, Schwermut, Bionegatives in die Ackerbürgerstadt verlagernd, – unmittelbar, wie jeder nachfühlt, auf Ausdruck gearbeitet.“ Die Schwäne sind Teil des künstlichen Intérieurs geworden. Sie fügen sich darin ein. „Es gibt Tiere, die gegen die Natur arbeiten,“ wie der Kulturwissenschaftler Peter Berz schlußfolgert.

(Die Bennsche Parkvogel-Wahrnehmung war ihm zufolge von der Schrift des Psychiaters Wilhelm Lange-Eichbaum über „Genie – Irrsinn und Ruhm“ beeinflußt, Benn fand darin seinen Begriff „Bionegatives“.)

.

„Take part in our „Bird-Talks“ and discussions about nature strategies“, hieß es am 4. Oktober 2015 im „Institut für Alles Mögliche/Abteilung für Alles Andere“ (HH, Ackerstr. 18, Berlin-Mitte) , eingeladen hatte die ornithologisch inspirierte Künstlerin Maria Leena Räihälä. Ist das auch eine „Natur-Strategie“ – wenn Schwäne „gegen die Natur arbeiten“? Frug ich mich. Im Hof des „Instituts“ dann hörte man die Schreie von Singschwänen über Lautsprecher.

.

Die finnische Künstlerin, die sich auch „Morgenvogel“ nennt, schrieb zuvor: „Cygnus cygnus ist die wissenschaftliche Bezeichnung für den Singschwan. Der Morgenvogel begegnet ihm regelmäßig auf seinen Reisen nach Finnland. Und sieht man ihn nicht, so hört man doch, wenn dieser große weiße Wasservogel den Gesang, der ihm den Namen gibt, kräftigst über die weiten Seenflächen ertönen lässt (gerne auch mitten in der Nacht). Zur Mitte des 20. Jahrhunderts war der Singschwan in Finnland fast ausgerottet. Zwar stand er seit 1934 unter Naturschutz, wurde aber im Hunger des Kriegs oft schlicht aufgegessen. Erst mit den 1950er Jahren wurde die Lage besser (nicht zuletzt dank der Bemühungen des Tierarztes und Schriftstellers Yrjö Kokko), und inzwischen gilt die Population als stabil. Es wäre auch zu schade gewesen um einen Vogel, der sich als heiliger Vogel auf alten Höhlenmalereien findet, den schon das finnische Nationalepos Kalevala erwähnt und dessen Gesang den Komponisten Jean Sibelius inspiriert hat. Seit 1981 ist der Singschwan der finnische Nationalvogel.

Aber die offenen finnischen Seenflächen, die im Sommer den Lebensraum von Cygnus cygnus bilden, frieren im Winter bald zu. Und was macht er dann? – Der Morgenvogel war überrascht, erst vor kurzem zu erfahren, dass der Singschwan ganz in der Nähe überwintert – in Brandenburg. Gerade Ende Oktober kommt er hier an, und das ist uns Anlass, ihm ein Fest, ja einen Feiertag zu widmen.

Dazu heißt es auf der Internetseite „reiseland-brandenburg.de:

„Es klingt wie ein Konzert, wenn die leisen und melancholischen, teils kräftig trompetenden Rufe der Singschwäne im Naturpark Westhavelland in der Winterlandschaft ertönen. Das Westhavelland ist ein beliebter Rastplatz für die Tiere. Ein paar Hundert Tiere rasten seit Ende Oktober in den Havelauen. Aber auch im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe tummeln zurzeit sich viele Singschwäne.“

.

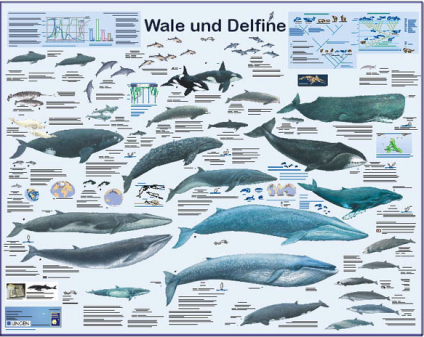

Ein Lehrplakat (Photo: kinderpostershop.de)

.

Walgesänge

Für Wale und Delphine haben die Fangverbote zwar die Belastung dieser Meeressäuger durch Fischer und Walfänger verringert, dafür hat aber die akustische Schmerzzufuhr – durch Schiffsmotoren, Luftpulser von Erdölkonzernen und das Einrammen von Pfählen für Windkraftanlagen – zugenommen. Und diese Lärmquellen können für die Tiere tödlich sein, behaupten Walforscher und Walschützer, zumal wenn das Hörorgan im Bereich der erzeugten Frequenzen besonders empfindlich ist. Die amerikanische Fischereibehörde verlangt erst einmal genauere Forschungsergebnisse, bevor sie Lärmschutzmaßnahmen im Meer anordnet. In Julia Whittys Buch „Riff“ fand ich den Hinweis, dass Delphine beim Schlafen die Ohren verschließen, ihre Augen hingegen offen lassen (bei uns ist es bekanntlich umgekehrt). Auch ihr Atmen ist anders als unser: “Es unterliegt ihrer bewußten Kontrolle”. Delphin- und Wal-Schützer zitieren gerne den Ethnologen Claude Levi-Strauss: “So lange wie es Kzs für Wale gibt, wird es auch welche für Menschen geben.”

Jetzt kommt – mindestens für eine Walart – die Gefahr von woanders: Biologen der University of Utah (das scheint mir allerdings ein Oxymoron zu sein, insofern in dieser Hochschule der Mormonen in Salt Lake City kein Darwinismus gelehrt werden darf, weil diese Evolutionstheorie die christliche Theorie (Theologie) negiert, dass Gott sich die Welt und alles Getier darin mitsamt dem Menschen, den er nach seinem Bilde kreierte, in sieben Tagen schuf.) Die Utah-Biologen haben diesen Widerspruch einfach umkurvt, indem sie 1. Eine Walart erforschen und 2. da sie in der Wüste (Salt Lake) leben, diese Meeressäuger vom Bildschirm aus erforschen – indem sie Luftbilder vom Meer vor der argentinischen Küste „auswerten“.

Dabei haben sie kürzlich zweifelsfrei festgestellt, dass die Dominikanermöwen im südlichen Atlantik sich zunehmend aus Südkaper-Walweibchen und ihren Jungen Fleischstückchen rausreißen, wenn diese auftauchen. In den 1970er-Jahren hatten lediglich 2% der Wale Narben von Mövenattacken, in den 2000er-Jahren hatten fast alle Wale solche Narben. Die Biologen aus Utah haben am Bildschirm außerdem festgestellt: „Bis in die 1990er-Jahre waren Bißspuren an Müttern und Kälbern ähnlich häufig. Doch seit der Jahrtausendwende setzen die Möwen den Jungtieren sehr viel stärker zu,“ schreibt die Südddeutsche Zeitung, die dazu einen entsprechenden Artikel der Utah-Biologen in dem bei den hiesigen Intelligenzblättern beliebten Fachmagazin „Plos One“ kurzerhand „auswertete“, was ich hier „ausgewertet“ habe. Die Forscher der Universität in Salt Lake City, wo übrigens die meisten NSA-Mitarbeiter rekrutiert werden, befürchten, dass diese Attacken dazu führen, dass immer mehr Glattwale stranden. Zwischen 2003 und 2014 starben auf diese Weise an der Küste 600 Südkaper. „Weshalb die Möwenangriffe so zugenommen haben, ist noch rätselhaft.“

Zurück zu Herman Melvilles Roman „Moby Dick“, der 1851 in London und New York erschien. Er ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam: Erst einmal haben die Walfänger noch vor den ersten Weltumseglern die meisten Inseln sowohl im Süden als auch im Norden entdeckt – ohne darüber allerdings Aufzeichnungen zu hinterlassen, Schon gar nicht irgendwelche Reiseberichte. Und die nähere Erforschung der Walfische, wie diese Meeressäuger bis heute genannt werden, war auch nicht ihr Anliegen, sie jagten und töteten sie. Die Tschukschen, Aleuten und Inuit im Norden bereits seit 7000 Jahren – zu ihrer Ernährung. Beim kommerziellen Walfang, ab etwa dem späten 16. Jahrhundert, ging es vor allem um den Tran: das schon an Bord durch Erhitzung des Fettgewebes gewonnene „Fischöl“, das als Brenn- und Leuchtstoff und dann auch als Grundstoff der Industrie begehrt war. Bevor die Wale und Delphine alle ausgerottet waren, stellte ein Land nach dem anderen den Walfang ein, außer Japan, die Faröer-Inseln, Grönland und Island – erstere angeblich nur zu wissenschaftlichen Zwecken letztere für den Eigenbedarf. Wale bekommen nur ein Junges, und das höchstens alle drei Jahre, dafür können einige Arten bis zu 90 Jahre alt werden.

Aber nicht nur die Wale litten unter der zunehmenden Zahl von Walfangschiffen, deren Tötungstechniken zudem immer effektiver wurden. Die gewerblichen Walfänger aus dem Westen, ebenso wie viele Weltumsegler und Entdecker, die im Auftrag von Kapitalgebern oder absolutistischen Staaten fuhren, gingen mit den Eingeborenen, den sogenannten Primitiven, die sie auf abgelegenen Inseln oder in Küstenorten trafen, wo sie Proviant faßten, nicht gerade höflich um, darüberhinaus brachten sie ihnen – ebenso wie auch die Mannschaften der Expeditionsschiffe – allerhand Krankheiten, u.a. Syphilis.

Der 1819 geborene Melville heuerte mit 22 in der amerikanischen Walfängerstadt Nantucket auf seinem ersten Walfangschiff an, von dem er auf einer polynesische Insel desertierte. Dort nahmen ihn die Eingeborenen fest. Ihm gelang jedoch nach einiger Zeit die Flucht auf ein australisches Walfangschiff. Wegen Beteiligung an einer Meuterei auf diesem kam er ins Gefängnis, aus dem ihm ebenfalls die Flucht gelang. Danach heuerte er wieder auf einem Walfangschiff aus Nantucket an, das er 1843 auf Hawaii verließ. Vier Jahre später schrieb er einen kleinen Roman „Omoo“ – über seinen Aufenthalt auf Tahiti. 1860 unternahm er auf dem Klipper „Meteor“ unter dem Kommando seines Bruders Tom eine Weltreise, die er jedoch schon bald abbrach. Mit einem Dampfer kehrte er wieder nach Hause zurück, wo er fortan nur noch schriftstellerisch tätig war.

Sein Roman „Moby Dick“ basiert auf einem nur in wenigen Exemplaren bekannten Bericht eines Steuermanns des Walfangschiffes „Essex“, das von einem Pottwal gerammt wurde und unterging. Melvilles Schwiegervater war es 1850 gelungen, ein Exemplar davon in Nantucket zu erwerben. Schon im Jahr darauf schrieb Melville seinem Londoner Verleger: „Im kommenden Spätherbst sollte ich mit einem neuen Werk fertig sein…ein Abenteuerroman, der auf gewissen wilden Legenden aus den Pottwalfanggebieten im Süden gründet, ausgeschmückt mit den eigenen persönlichen Erfahrungen des Autors aus seiner mehr als zweijährigen Zeit als Harpunier…Ich wüßte nicht, dass das behandelte Thema jemals von einem Romancier, ja überhaupt von irgendeinem Schriftsteller in angemessener Weise bearbeitet worden wäre.“

In seinem Buch verarbeitete er nautische Kenntnisse, die bis dahin vorliegenden Forschungsergebnisse über Wale, ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten, sowie die Sprache und die Mythen der Walfänger. Zu Lebzeiten verkaufte sich sein Buch schlecht, „heute gilt die Geschichte der Jagd nach dem weißen Wal [jedoch] nicht nur als herausragender Beitrag zur Weltliteratur, sondern als Zeugnis einer geradezu seismographischen kulturellen Selbstbeobachtung, die auch an unsere Gegenwart noch entscheidende Fragen stellt: Fragen der Geopolitik und Globalisierung, der Versicherung und Technik, der kulturellen Identität und ihrer transnationalen Auflösung, des Kolonialismus und Imperialismus, der Territorialisierung und Deterritorialisierung; Fragen nach den Gegensätzen von Staat und Wirtschaft, von Land und Meer, von Universalismus und Partikularismus, von Macht und Norm, von Geld und Moral,“ schreibt ein Autorenkollektiv der Weimarer Universität, das sich seit 2006 mit Melvilles Roman beschäftigt und seit 2012 in jeder Ausgabe der Literaturzeitschrift „Neue Rundschau“ eines der 123 Kapitel ausführlich kommentiert – bis zum Jahr 2024.

Einer der Autoren, Markus Krajewski, erzählte der FAZ, worum es ihnen dabei geht: „Zunächst und vor allem besteht das Ziel darin, einen Kniefall vor Herman Melville zu machen. Und klar geht es auch darum, die eigene Begeisterung von einem Roman zu vermitteln, den man vermutlich noch aus Kindertagen als eine Abenteuergeschichte kennt und nun mit wissenschaftlich geschulten Augen wiederliest, nicht ohne sie sich gehörig zu reiben, die Augen, ob des Humors, der Poesie, der großartigen Beschreibung eines buchstäblich untergegangenen Handwerks, und ob der unerreichten Sprachkunst des Verfassers.“

Anders als die Weimarer Literaturwissenschaftler hat sich der englische Autor Philip Hoare mit Melvilles Roman auseinandergesetzt. In seinem 2013 auf Deutsch erschienenen Buch „Leviathan oder Der Wal“ hat er sich durch die Faktenwelt des Romans treiben lassen und an ihr entlang Spezifika der Gattung sowie die Geschichte des Walfangs, Fangtechniken, Aufstieg und Untergang der Walfängerei erkundet, wie die FAZ schrieb. Sein Interesse daran wurde auch zunächst nicht durch die Lektüre von „Moby Dick“ geweckt, sondern bei einem Aufenthalt in dem einst für den Walfang wichtigen Ort Provincetown an der Spitze von Cape Cod. Zuletzt erlebte er noch als Taucher vor den Azoren eine Schule von Pottwalen aus nächster Nähe.

Die Mannschaften auf den Walfangschiffen waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen hartgesottener Männern, die oft nicht freiwillig an Bord kamen. Man nahm auch gerne Männer aus den kleinen Völkern im Norden, die noch zu ihrem Nahrungserwerb Wale gejagt hatten, welche sie vollständig verwerteten – selbst die Knochen: Sie dienten ihnen zur Herstellung von Geräten und Schmuck sowie zum Zeltbau. Heute ist der Walfang von der Internationalen Walfangkommission verboten, aber absurderweise zugleich quotiert. Jüngst wurde z.B. die Quote von Grönland erhöht: Die Inuit dürfen nun jährlich 178 Zwergwale, 19 Finnwale, 10 Buckelwale und zwei Grönlandwale töten. Dazu heißt es in einer Meldung im Internet: „Grönland beansprucht offiziell 799 Tonnen Walfleisch für die Selbstversorgung seiner Ureinwohner. Doch eine wissenschaftliche Befragung zum Konsumverhalten der grönländischen Inuit von 2012 zeigt deutlich, dass der wahre Bedarf weit geringer ist: Der Studie zufolge konsumieren die Inuit auf Grönland etwa 533 Tonnen ‚Wal‘ pro Jahr. ‚Diese Zahl liegt nicht nur um ein Drittel niedriger als die bei der IWC beantragten Mengen – darin enthalten sind auch die 4.000 Kleinwale und Delphine, die jährlich in Grönland erlegt werden und die mindestens 150 Tonnen Fleisch und Speck liefern‘, berichtet die Präsidentin von OceanCare. ‚Der wahre Bedarf an Großwalen liegt also deutlich niedriger als die von Grönland zusammen mit Dänemark eingeforderte und bewilligte Quote‘.“ In Dänemark, ebenso wie in Norwegen, ißt man bis heute gerne Walfleisch, zudem ist Grönland immer noch eine halbe dänische Kolonie.

Die Tschukschen-Halbinsel im äußersten Nordosten Sibiriens verlor mit der Auslösung der Sowjetunion die dort stationierten großen Walfangschiffe, was die Bewohner auf ihre selbstgebauten Boote und Harpunen zurückwarf. Einem der ihren, dem Schriftsteller Jurij Rytcheu, verdanken wir ein Buch darüber, was das Immer-seltener-werden und schließliche Verschwinden der großen Meeressäuger für seine Leute, Tschukschen und Inuit, bedeutet, deren Urmutter Nau einst mit Reu, dem Wal, Menschenkinder und Waljunge zeugte. „Wenn die Wale fortziehen“ heißt sein 1995 darüber erschienener Roman, daneben veröffentlichte Rytcheu auch die Biographie eines Walfängers, sie erschien 2004 auf Deutsch unter dem Titel: „Der letzte Schamane“. Dabei handelt es sich um seinen Großvater Mletkin aus der Siedlung Uelen – an der Spitze der Tschukschen-Halbinsel vis à vis von Alaska. Mletkin sprach mehrere Sprachen und arbeitete wie andere Tschukschen auch auf amerikanischen Walfangschiffen. In Alaska lernte er den Kurator eines Museums für Naturgeschichte kennen, der sich auf einer Sammelexpedition für die Weltausstellung in Chicago 1893 befand. „Der Anthropologe malte vor Mletkin ein zukünftiges Weltdorf aus…und er versprach ihm viel Geld, einfach dafür, dass er vor den Besuchern auf einer grünen Wiese saß,“ heißt es in Rytcheus Buch. Mletkin willigte ein, mit zu kommen. In Chicago mußte er jedoch eine alte zerschlissene „Schamanenkleidung“ tragen – „und vor allem rohes Fleisch essen“. Einmal begrüßte ihn der US-Präsident, Mletkin grüßte höflich zurück. „‚Sie sprechen Englisch?‘ fragte der Präsident und schaute dabei fragend in die Runde. ‚Wie das? Mir wurde gesagt, Sie sind ein Wilder!'“ Auch die Chicagoer Presse bezweifelte, dass es sich bei dem Schamanen und einen „reinrassigen Tschukschen“ handele – er sei bereits zu sehr „von der Zivilisation verdorben“. Man sprach sogar von „Fälschung“. Mletkin mußte lachen, als er das las, aber langsam machte ihn das alles doch traurig: Die Journalisten, die ihn interviewten, interessierten sich nur für den „Frauentausch“ der Tschukschen und die Besucher warfen ihm „wie einem Tier Münzen zu“. Der Anthropologe versuchte ihn aufzuheitern: „Du hast großen Erfolg…Du bist die Sensation der Ausstellung. Wir sind stolz auf Dich….Das Publikum ist zum größten Teil wild und ungebildet. Du musst ihnen verzeihen.“ Nach einigen „Schamanenvorstellungen“ stieg Mletkins Ruhm noch, aber gleichzeitig konnte er nun manchmal kaum noch seine Wut zurückhalten. „Am schlimmsten waren die Kinder“: Sie bewarfen ihn mit Süßigkeiten und schrien „Nimm! Nimm!“. Mletkin wäre am Liebsten mit seinem Messer, mit dem er das gekochte Fleisch schnitt, auf sie losgegangen. Als die Weltausstellung zu Ende ging, war Mletkin heilfroh. Er nahm sein Geld, kaufte sich einen Anzug und einen Lederkoffer und fuhr nach San Francisco, wo er sich in eine Afroamerikanerin, der Schwester seines verstorbenen Freundes, verliebte. Bei ihr blieb er einige Jahre. Mit einer anderen Expedition fuhr er danach zurück in seinen Heimatort Uelen, wo er dem Enkel Jurij Rytcheu seine Erlebnisse erzählte. Dieser kam dann über eine Quote für die kleinen Völker des Nordens und des Ostens, mit dem ihnen der Zugang zu den sowjetischen Universitäten ermöglicht wurde, an die Leningrader Universität, wo er die Werke der russischen Klassiker, u.a. Puschkin, in die tschukschische Sprache übersetzte. 1953 erschien sein erster Roman: „Menschen von unserem Gestade“. Mich hat vor allem sein 2005 auf Deutsch erschienenes Buch „Unna“ gerührt, es handelt von einer Tschukschin, die alle Chancen, die die Sowjetunion ihr bot, annimmt und es bis zu einer wichtigen Funktionärin bringt, dabei jedoch zwischen alle Gegensätze gerät und vereinsamt dem Alkohol verfällt.

Die Tschukschen und Inuit am Arktischen Meer auf der nördlichen Seite Sibiriens erzählen, dass sie aus einer Verbindung von einer Frau und einem Wal hervorgegangen sind. Der Schriftsteller Jurij Rytcheu berichtete davon in seinem 1995 erschienenen Roman „Wenn die Wale fortziehen“, in dem er verdeutlichte, was das Immer-seltener-werden und schließliche Verschwinden der großen Meeressäuger für seine Leute, die Tschukschen und Inuit, hieß.

Über die Wale dort veröffentlichte 1824 der spätere Kustos am Berliner Botanischen Garten, Adelbert von Chamisso, eine wissenschaftliche Abhandlung, nachdem er zusammen mit einem weiteren Naturforscher und einem Maler an der russischen „Rurik-Expedition“ teilgenommen hatte, die von 1815 bis 1818 die Nordwestpassage – den Seeweg nördlich des amerikanischen Kontinents zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean – erkunden sollte. Ihre Leitung hatte Otto von Kotzebue. Der Sohn eines damals berühmten Dramatikers hatte 1803 als 16jähriger bereits an der russischen Weltumseglung des Kapitäns Adam Johann von Krusenstern teilgenommen, die vergeblich versucht hatte, Japan für den Freihandel zu öffnen. Sowohl Krusenstern als auch Kotzebue veröffentlichten danach Reiseberichte. Vor allem hatten es ihnen die Südsee-Insulaner – auf Hawaii und den Marshallinseln – angetan. Die Französische Revolution zeigte darin dergestalt Wirkung, dass sie meinten, dort den Rousseauschen „Edlen Wilden“ leibhaftig kennengelernt zu haben.

Otto von Koetzebues Reisebericht bekam auf Deutsch den Titel „Zu Eisbergen und Palmenstränden“ (2004). In den nördlichen Meeren blieb er nur kurz, über die Südseeinseln heißt es bei ihm: „wir schwelgten im Genuss dieser paradiesischen Natur“. Krusenstern schreibt in seinem Buch „Reise um die Welt in den Jahren 1803-1806“: Die Bewohner der Sandwich- Inseln (Hawaii) und der Washington-Inseln (Nukahiwa) werden von keinen andern an körperlicher Schönheit übertroffen.“ Es sei dies dort jedoch „kein Vorzug, den die Natur nur den Vornehmen gewährt, sie ist hier ohne Ausnahme einem jeden verliehen. Die mehr gleiche Vertheilung des Eigenthums mag wohl den Grund dazu legen. Der noch wenig aufgeklärte Nukahiwer erkennt in der Person seines Königs noch nicht den Despoten, für den allein er seine besten Kräfte aufopfern muß…Die geringe Autorität lässt ihm mehr Freiheit zur Arbeit und gewährt ihm den freien Besitz des Landes, so dass ein jeder mit sehr geringen Einschränkungen daran Theil haben kann.“

Auch Adelbert von Chamissos Bericht „Reise um die Welt“, zuletzt 1985 veröffentlicht, zeugt von dieser Sichtweise. Vom Botaniker Wilfried Probst erschien 2014 eine Biographie, in der der Autor auch die heutige Situation aller Inseln und Orte, die Adelbert von Chamisso einst besucht hatte, recherchierte. In seinem Text über den Wal schlägt sich Chamissos Humanismus und seine Modernität dergestalt nieder, dass er das Wissen der Eingeborenen, auf den Aleuten z.B., nicht mehr ignoriert, sondern übersetzt, d.h. in die westliche Wissenschaft einführt: die lokalen Walnamen und -kenntnisse werden dabei ins Internationale transponiert.

Den Walen nützte das damals jedoch nichts, sie wurden mit immer raffinierterer Technik und von immer mehr Walfangflotten verfolgt. Erst die Förderung und Verbreitung des Erdöls ersetzte den Waltran als Lampenöl. Und dieses wurde dann von der elektrischen Beleuchtung abgelöst, kurz: von Atomstrom.

.

.

Jagdsaison.

Die Jagd hat begonnen, in Berlin wurden in der vergangenen Saison allein 1000 Wildschweine geschossen – von insgesamt 6000, die angeblich in der Stadt leben. In Brandenburg töteten die Jäger „rein statistisch gesehen täglich jeweils 195 Wildschweine und Rehe“, wie RBB meldete. Die Presse stellte ansonsten das Waidwerk heuer eher ins Allgemeine. Inzwischen haben die Naturschützer eine stabile Konkurrenz zu den Jägern geschaffen, indem sie hier Wölfe ansiedelten, die ganzjährig geschützt und von „Wolfmanagement-Plänen“ flankiert werden. Bei den Wölfen, so argumentieren sie, handelt es sich um eine Art „Gesundheitspolizei“, sie schützen mithin die Natur. Hinzu kommt die von den Grünen geplante „Agrarwende“, die die „Jäger um die Vorherrschaft im deutschen Wald fürchten“ läßt, wie Die Welt schreibt. Das hat bei etlichen dazu geführt, dass sie sich selbst nun allen Ernstes zu „Umweltschützern“ deklarieren.

Darüberhinaus haben die jagdlichen Recherchen der Intelligenzpresse ergeben: Es gibt unter den deutschen Jägern einen Generationenwechsel und mit diesem immer mehr Frauen in den Jagdgesellschaften. „Nie war die Jagd weiblicher, nie war sie jünger,“ jubelt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Der ehemalige Jagd-Redakteur der FAZ, Eckhard Fuhr, der jetzt für die „Welt-Gruppe“ blogt, machte kürzlich seinen Frieden mit der Jagdkonkurrenz – in einem Buch über die „Rückkehr der Wölfe“, die er begrüßt. Er kommt dabei noch einmal auf sein Lieblingsthema „Frauen und Wölfe“ zurück: „Früher mußte man, um als richtiger Mann zu gelten, einen Wolf erlegt oder wenigstens eine Gams gewildert haben…Ganz anders bei den Frauen. Sie erlegen den Wolf nicht, Sie lassen sich von ihm küssen.“ Zum Beweis führt Fuhr eine Reihe mehr oder weniger berühmter Frauen an, die über dieses einschneidende Erlebnis ein Buch veröffentlichten. „Der Wolfskuss, so Fuhr, „ist der Stern, der ihnen auf dem Weg zur Selbstfindung leuchtet.“ Aber sie waren nur die Pioniere – inzwischen kann man sogar sagen: „Die Frau scheint zu lernen, den Wolf als Ressource weiblichen Selbstbewußtseins zu nutzen.“

Dies gilt nicht nur für die Frauen, die den Wolf an sich heranließen, und auch nicht für die auf Distanz bleibenden weiblichen Wolfsforscher und -schützer, die er interviewte, sondern auch für jene wachsende Zahl von Frauen, die sich auf die andere Seite schlägt – und in Konkurrenz zum Wolf tritt, indem sie sich eine mehrjährige teure Jägerausbildung leistet: das „grüne Abitur, das laut FAS „angeblich schwerer als die Hochschulreife“ ist und etwa 12.000 Euro kostet. Dass diese „Investition“ für Frauen immer attraktiver wird, auch garderobenmäßig, hat nicht zuletzt mit der Ökonomie zu tun: Bis zur Finanzkrise leisteten sich Großkonzerne wie Siemens, Thyssen-Krupp und die dann „untergegangene“ Landesbank West LB eigene Jagden – bis hin nach Afrika. Dieser Luxus wurde bzw. wird gerade abgeschafft. In anderen Worten: „Es ist“ laut FAS „Bewegung im Markt, das eröffnet Chancen für Einsteiger…Und die werden heute schon früh herangeführt. Die Jagdschule Emsland z.B. verhilft bereits Jugendlichen zum Jagdschein.“

Was da geschult wird, nennt der Biologe und Jäger Roman Wüst „Urinstinkt“. In der Süddeutschen Zeitung führte er dazu aus, dass das Erschießen von Tieren eine ganz „ursprüngliche Leidenschaft“ und „Grenzerfahrung“ ist, die Jagd jedoch immer „nur so gut wie der Mensch“ sei, „der hinter dem Gewehr steht“. In Afrika könne durch die Großwildjagd sogar „Artenschutz betrieben“ werden. Im übrigen jage man nicht, „um zu töten, sondern umgekehrt tötet, um gejagt zu haben.“ Ähnlich kann der Autor Luzius Theler nach dem tödlichen Schuß auf eine Gams in der Neuen Zürcher Zeitung sagen: „Ich bin glücklich, ich habe gejagt.“ Für ihn hat die Jagd wenig mit Naturschutz zu tun: „Das ist eine Mär, die von wohlmeinenden Verbandsleuten und deren Kommunikationsberatern in die Welt gesetzt wurde. Jagd, das ist eine Leidenschaft, eine Sucht gar, die uns beglückt, die uns beherrscht und die uns quält. Und ähnlich wie bei den Verlockungen einer ‚femme fatale‘ können wir nicht davon lassen.“

„Die Leidenschaft des Jägers“, das hat, wenn der Betreffende selbst davon redet, immer etwas von einem Geständnis, einer Beichte. So auch in dem gleichnamigen Buch von Paul Parin – ein leidenschaftlicher Jäger und Angler, der bereits als 13jähriger bei seinem ersten tödlichen Schuß auf ein Haselhuhn einen Orgasmus bekam: „Seither gehören für mich Jagd und Sex zusammen“. Dieser Doppelschuß, wenn man so sagen darf, machte ihn zu einem „Mann: glücklich und gierig“. Der linke Psychoanalytiker Parin weiß, ein „aufgeklärter Mensch jagt nicht“ und auch ein „Jude jagt nicht“ – das sind „gleichermaßen Gesetze abendländischer Ethik. Ich muss mich zu den Ausnahmen zählen.“ Aber er hat von sich selber und vielen anderen erfahren: „Wenn mein Vater nicht seine Jagd gehabt hätte, wären wir Kinder in der strengen und sterilen Familienatmosphäre erstickt.“ Deswegen kann er rückblickend eher genuß- als reuevoll z.B. seine Jagd auf eine Gazelle in der Sahara und das Forellenfischen in Alaska – als Sucht – beschreiben. In einem Nachwort rühmt Christa Wolf Paul Parins „Lebenskunst“.

Nun gibt es aber noch eine erregendere Tätigkeit als die des Jägers: das ist die des Wilderers, „der gleichzeitig Jäger und Gejagter ist“, wie der Sozialforscher Norbert Schindler in seiner wunderbaren Studie über das Salzburger Land: „Wilderer im Zeitalter der Französischen Revolution“ hervorhebt.

Und es gibt die Jagdunfälle: Nicht nur dass sich, wie in diesem Jahr wieder geschehen, Jäger gegenseitig erschießen, es passiert gelegentlich auch, dass eine angeschossene Wildsau oder ein wütender Hirsch einen Jäger tötet. Grundsätzlich gilt jedoch wohl: Tiere sind nicht in der Lage, sich zu einem (Sklaven-) Aufstand gegen die Menschen zusammen zu tun. Eine Revolution ist mit Tieren nicht zu machen, weswegen der Harvard-Neurologe Marc Hauser ihnen in seinem Buch „Wild Minds“ mangelnde Moral attestiert: „Kein Tier hat je eine Koalition mit Verbündeten gebildet, um das System aus den Angeln zu heben.“

Der deutsche Jäger Eckard Fuhr empfindet die hier eingewanderten und heimisch gewordenen Wölfe zwar als eine Bereicherung, aber mit einzelnen „Problemwölfen“ würde er dennoch kurzen Prozeß machen. Es darf nicht so weit kommen, dass sie die „Spielregeln“ bestimmen: „Von allen denkbaren Begründungen für die Wolfsjagd wäre das immerhin diejenige, die am meisten einleuchtet.“ Was aber, wenn die Wölfe so unbelehrbar wie die Jäger sind? Oder noch unbelehrbarer, weil die Jagd für sie keine Freiheit sondern Notwendigkeit ist?

Der Zürcher Zoodirektor und Tierpsychologe Heini Hediger war übrigens der Meinung, dass die Jäger wenig zum Wissen über die Tiere, die sie jagen, beitragen. In einem Text über Kaninchen schrieb er: „Das Freileben dieser interessanten Nager ist erst in den letzten Jahren erforscht worden. Auch hier hat es sich gezeigt, dass das Jagen im Grunde wenig Gelegenheit zum Beobachten bietet, die Kaninchenjagd schon gar keine. Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.“

Das gilt nicht nur für Kaninchen, sondern erst recht für Wölfe. In der Mongolei, wo es nicht schon, sondern noch viele gibt (selbst die vor den Jurten angebundenen Pferde muß man Nachts bewachen), ist die Wolfsjagd ein beliebter Sport der Neureichen. Ein Viehzüchter in der Wüste Gobi meinte jedoch: „Meistens haben sie nicht genug Beobachtungsgeduld für einen Wolf – und begnügen sich deswegen mit dem Abschuß von Tieren, die nicht gejagt werden dürfen.“

Was hat den Regisseur Jean-Jacques Annaud nur geritten, in der äußersten Mongolei eine reaktionäre Wolfschnulze aus China zu verfilmen? Sein mit schönen Bildern nicht geizendes Machwerk heißt „Der letzte Wolf 3D“ und basiert auf dem von idiotischen Lehrsätzen nur so strotzenden Buch „Wolf Totem“ (auf Deutsch: „Der Zorn der Wölfe“) von Jiang Rong.

In meinem Buch „WPP“ (Wölfe/Partisanen/Prostituierte) heißt es dazu: Die chinesischen Kulturfunktionäre – und beobachter sprechen von einem Marktwunder, weil sie sich nicht erklären können, wie ein solch langatmiger Roman in wenigen Monaten über 500.000 Mal verkauft werden konnte: Er handelt ausschließlich von einem Tier, beinhaltet keine Sex- oder Liebesszenen und wurde zudem noch von einem bisher völlig unbekannten Autor geschrieben.

Die Rede ist von Jiang Rong und seinem Buch „Wolf Totem“, in dem es um die Philosophie und Moral des „Wölfisch-Werdens“ geht. Sein Literatur- und Kunstverlag Yangtse inszenierte als Werbemaßnahme für das Buch einen heftigen Streit unter Kritikern, TV-Prominenten und erfolgreichen Geschäftsleuten – über den Hauptgedanken des Autors: „Für die heutigen Chinesen ist es notwendig, vom Geist des Wolfes zu lernen!“

Inzwischen findet man im Google unter den chinesischen Wörtern „Wolf Totem“ und „Jiang Rong“ 90.000 Eintragungen, was es bisher noch nie gab. Die Hauptfigur des Romans ist Chen Zhen, ein junger Mann, der während der Kulturrevolution (1966-76) Peking verlassen hatte und sich im Autonomen Gebiet der Inneren Mongolei niederließ. Dort wurde er mit dem ihm bis dahin fremden „Ethos der Steppe“ konfrontiert.

So etwas Ähnliches gab es schon einmal – jedoch unter anderem Vorzeichen: Bei dem von 1986 bis zur Niederschlagung der Demokratiebewegung zum Kulturminister ernannten Schriftsteller Wang Meng, den man 1958 als Rechtsabweichler zur Umerziehung aufs Land geschickt hatte, wobei er 16 Jahre im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang verbrachte – das ihm dabei zur zweiten Heimat wurde. Die uigurischen Bauern hatten ihn nicht nur sehr freundlich aufgenommen, insbesondere Abdul Rahman und seine Frau in der Kommune Bayandai, bei denen Wang Meng und seine Familie wohnte, sondern auch während der Kulturrevolution vor allen Demütigungen geschützt. Mehr noch: Die dortigen Kader verschafften ihm sogar eine Anstellung als Redakteur und Übersetzer in der uigurischen Vereinigung der Kulturschaffenden. Der Schriftsteller revanchierte sich später mit mehreren schönen Erzählungen über das menschenfreundliche Leben in der uigurischen Steppe.

Der Autor Jiang Rong nun bzw. sein Held Chen Zhen findet in der mongolischen Steppe etwas ganz anderes heraus: dass die Wölfe dort in einer seltsamen Verbindung zu den Menschen stehen. Nur wenn man diese verstehe, meint er, komme man auch der geheimnisvollen Region und ihren nomadischen Bewohnern auf die Spur. Die Steppe ist schon seit Urzeiten die Heimat der Wölfe, Chen bemüht sich um eine genaue Kenntnis ihres Lebensraumes, in dem man sie zuletzt fast ausrottete.

„Im Buch gibt es Dutzende dramatischer Geschichten die von der Überlebensfähigkeit, Treue und Opferfähigkeit der Wölfe zeugen,“ schreibt die „China Daily“. Der Autor habe sich daneben gründlich mit der alten Nomadenkultur und ihrem Wolfs-Totemkult beschäftigt. Die mongolischen Viehzüchter sehen im Wolf einen Adoptivsohn von Tengri, dem Himmel – der höchsten Macht im Kosmos. Die Tiere verkörpern für sie alle Fähigkeiten, die man für den harten Überlebenskampf in der Steppe brauche – auch der Mensch. In ihrer Gewitzheit, ihrem Mut und ihrer Geduld sind sie unschlagbar, ebenso aber auch in ihrer Aggressivität, Unbarmherzigkeit und Widerstandsfähigkeit. Gleichzeitig verletzten sie jedoch niemals die Spielregeln, d.h. sie töten nur, wenn sie hungrig sind, und zerstören nicht das natürliche Gleichgewicht in der Steppe, dazu sind sie jeder Zeit bereit, sich für ihr Rudel zu opfern.

Wie Chen Zhen an einer Stelle sagt, „rufen sie Furcht, aber auch Respekt bei ihren Gegnern hervor“. Viele Leser sind vor allem angetan von der traurigen Eloge auf das verschwundene einfache Leben in der Steppe und ihren edlen Bewohnern, den Wölfen, die seit unvordenklichen Zeiten schon die Mongolen spirituell beeinflusst haben.

Laut Chen glauben die nomadisierenden Viehzüchter, dass das Raubtier notwendig ist, um das „Ökosystem der Steppe auszubalanzieren“. Den Viehzüchter Bilige läßt der Autor sagen: „Tengri schickte uns den Wolf, der dafür sorgt, dass die Grasflächen nicht überweidet werden“. Aber keiner, der sich an den (chinesischen) Ausrottungsaktionen gegen den Schädling Wolf beteiligte, habe auch nur geahnt, wie richtig diese „Warnung“ war, schreibt die China Daily, „denn als der Wolf verschwand, war die Verwüstung dieses Lebensraumes fast besiegelt“.

Immer wieder weist der Autor auf die parallelen Schicksale der Wolfsrudel und der mongolischen Viehzüchter hin – „den Nachkommen Dschingis Khans, ihres einstigen militärischen Führers, dessen Herrschaftsbereich bis heute an Größe von niemandem übertroffen wurde“.

Diese Botschaft hören die von den Chinesen heute in eine geradezu verschwindende Minderheit gedrängten Mongolen wohl. Tengger, der Sänger der Musikgruppe „Canglang Yuedu“ (Wolf Band), bedankte sich öffentlich für die chinesische Wolfseloge: Das Buch habe mit seiner leise trauernden Klage tief verschüttete Erinnerungen wachgerufen.

Jiang Rongs Recherchen und Geschichten haben aber auch viele junge Chinesen begeistert: So meint z.B. der Computerspezialist Fu Jun, „wie der Autor die Wölfe beschreibt, aber auch die mongolischen Nomaden, das hat mich sehr berührt. Es sind harte Burschen, die bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Einige ihrer positiven Eigenschaften sind es wert, von uns übernommen zu werden, z.B. durch unsere Fußball-Mannschaften, damit sie ihre Gegner besiegen – statt besiegt zu werden.“

Jiang Rong meint, dass es die kleinbäuerliche chinesische Landwirtschaft war, die aus den Chinesen das gemacht habe, was er ein Schafs-Temperament nennt: „Sie sind unterwürfig, demütig und passiv, dazu verdammt, geschlagen und eingeschüchtert zu werden. Dem gegenüber haben die Mongolen der Steppe Selbstbewußtsein und großen Mut – so wie der Wolf!“

Dem Autor gerät seine Nomaden-Romantik immer wieder zu einer faden Wolfs-Predigt. Wahr ist daran jedoch, dass die Spezifik und Dauer der chinesischen Reisbauernkultur eine fast schon eingefleischte Kollektivität hervorgebracht hat. Die prosperierende Handels- und Industriegesellschaft verlangt nun aber eher individuelles Denken und Handeln von jedem – so wie es die nomadischen Viehzüchter scheinbar vorgelebt haben.

Für den Literaturkritiker Zhang Qianyi aus Hongkong ist das eine „allzu simple „Geschichtsauffassung“. In der chinesischen Geschäftswelt, „wo sich heutzutage die heftigste Jagdleidenschaft austobt,“ wie die China Daily schreibt, stieß sie jedoch auf große Resonanz. Hier ist man der Meinung, dass der Wolf, so wie einst schon die mongolischen Viehzüchter von ihm lernten, nun auch Vorbild für den modernen Geschäftsmann sein sollte – mindestens im Hinblick auf seine Jagdtechniken: „Aus dem Buch von Jiang Rong erfahren wir, dass die Wölfe ausgezeichnete militärische Führer sind,“ sagt z.B. Zhang Ruimin, Geschäftsführer der Haier-Group, einer in Shandong ansässigen Elektrofirma, „sie gehen nie unvorbereitet in einen Kampf und sie wissen, wie man sich anschleicht, einen Hinterhalt legt, belagert und jemanden abfängt. Und stets wählen sie den richtigen Zeitpunkt zum Angriff. Sie warten geduldig und vergeuden keine Kraft. Erst wenn ihre Beute in die Enge getrieben ist, schlagen sie zu – überraschend und ohne große Verluste. Aber ihre am meisten zu lobende Eigenschaft ist, das sie immer und in jedem Fall als Team kämpfen.“

Seit der Veröffentlichung von „Wolf Totem“ im April 2004 sind in China bereits vier Ratgeberbücher erschienen, in denen es darum geht, wie man mit Hilfe von Wolfsstrategien beim Geschäftsmachen erfolgreich ist. Unterdes hat der Autor Jiang Rong der Pekinger „Youth Daily“ in seinem bisher einzigen Interview gestanden, dass er in Wirklichkeit Jiang Mao heißt, er ist 58 Jahre alt und Wirtschaftsprofessor an der Pekinger Universität. Während der Kulturrevolution – ab 1967, lebte er elf Jahre in der mongolischen Steppe. Und sein Romanheld, Chen Zhen, das sei er selbst. 25 Jahre lang habe er für das Buch recherchiert, das er dann in sechs Jahren niederschrieb. Der Kritiker Meng Fanhua meinte begeistert, es sei eine gute „Fiktion“ und gleichzeitig eine „großartige anthropologische Monographie“.

Andere, wie der Kolumnist Zhang Ruixi, bemängeln darin jedoch den Hang des Autors zum Pädagogisieren: „Das Buch wirkt stellenweise nicht wie eine Erzählung, sondern wie eine didaktisch aufbereitete Theorie“.

Solche mehren sich nun auch hier – in Deutschland, allerdings in kritischer Absicht. Erwähnt sei das Buch „Raubtier-Kapitalismus – Globalisierung, psychosoziale Destabilisierung und territoriale Konflikte“ von Peter Jüngst, und ferner „Hirten & Wölfe“ – wie Geld- und Machteliten sich die Welt aneignen“ von Hans Jürgen Krysmanski. Man kann aus diesen zeitlichen Unterschieden in der Wolfstheoriebildung Chinas und Deutschlands nur den Cioranschen Schluß ziehen: „Die Stunde des Verbrechens schlägt nicht für alle Völker gleichzeitig – daraus erklärt sich die Kontinuität der Geschichte.“

.

Noch eine Nachricht, gesendet von einer Brüssler Agentur, die Klatsch und Tratsch aus europäischen Massenmedien verbreitet:

Das vierzehntägige deutsche Jagdmagazin Pirsch sei neu ausgerichtet worden (»revamped«, ein Wort, in dem also ein beachtenswerter »Vamp« steckt), um für mehr Frauen, für jüngere und modernere Menschen, attraktiv zu sein. Dazu wurde der Inhalt verbessert (»revised«). Der Schwerpunkt werde jetzt auf die Frage gelegt: Wie lässt sich ein Ausgleich zwischen Tradition und modernem Leben finden? Die erste Ausgabe versuche sich an einer Balance zwischen Jagd, Job und Familie. Das Wort »Balance« kam mehrmals vor in diesem kleinen Text, ich nehme an, darum geht es nun auf der Pirsch.

.

Kolonialdenkmal vor einem Bremer Gymnasium

.

Taz-Intern:

– Weiß jemand, wer diese erbarmungswürdige Kreatur jeden Tag da draußen zum Rumheulen anbindet?

– +1

– Dahinter steckt eine anrührende Geschichte:

Im Seniorenheim nebenan wohnt eine alte Frau, sie wohnt dort seit zwei Monaten und durfte ihren Hund nicht mitnehmen, weil die Stationspflegerin eine Hundehaarallergie hat.

Die alte Frau – Heidrun W. – bekommt nun jeden Tag Besuch von ihrem Enkel, der den Hund mitbringt. Beim ersten Mal hat er ihn in einem Rucksack – keinem taz-Rucksack – hineingeschmuggelt, die Pflegerin sah ihn zwar nicht, spürte ihn aber, weil die Anwesenheit des Hundes, als er schon längst wieder weg war, noch bei der Mittagessensausgabe um 11.30 Uhr einen derartigen Niesreiz verursachte, daß es nur so sein konnte: Der Hund war da. Nun kommt der Enkel trotzdem jeden Tag zu Besuch und bindet den Hund draußen an, damit Frauchen ihn wenigstens hören kann.

– Ist das wahr? Mein Herz bricht mir. Können Enkel und Großmutter nicht rauskommen und gemeinsam im taz-Café essen? Mit Hund?

– Schnief, schnüff, schnüffel!

– Das muss sofort ins Blatt. Hausbesuch?

– Das will ich lesen!

– Ja, ja, ja. + 1. Mindestens.

– Wenns stimmt, dann unbedingt ins Blatt. Statt Hausbesuch – Gartenbesuch beim Hund.

– Äh, ich muß die Geschichte auch erst noch checken.

– Ok. Das klingt vernünftig. Wenn es sich in Wahrheit um einen Hundehalter handelt, der es liebt, wenn sein Tier leidet, dann ist die Geschichte nicht ganz so groß…oder nur sehr klein…oder einfach nicht vorhanden.

– Ich gebe zu bedenken, dass selbst eine taz-doppelseite an dieser kleinen tiertragödie nichts ändert.

– Doch. Doch, doch. Man stelle sich vor: Eine taz-Patenschaft für das kläffende Tier – und eine weitere Patenschaft für dessen Frauchen. Von hier aus werden Patenschaften in alle Welt weiter vermittelt, für Haustiere und für alte Frauen (die ja ein besonders besonders diskriminierter Teil der Bevölkerung ist, wie wir alle wissen…) Soll heißen: Von diesem Tier könnte die ökologische, soziale, diskriminierungsfreie Weltrevolution ausgehen. Das ist übrigens nur teilironisch gemeint.

– um 12:26 schrieb Felix: Äh, ich muß die Geschichte auch erst noch checken.

Feigling!- Das mit dem Hund und der Oma hat er sich doch ausgedacht, oder?!

.

Mark Rowlands und Brenin (Photo zu seinem Buch "Der Philosoph

und dund der Wolf")

.

.

Mark Rowlands und Brenin (Photo zu seinem Buch "Der Philosoph

und dund der Wolf")

.

.

Metamorphosen .

Der englische Künstler Genesis P. Orridge, Gründer der Musikgruppe „Throbbing Gristle“, stellt in seinen „Pandrogeny“-Ausstellungen – Photos von Operationen aus. Sie zeigen, wie er sich mit Hilfe der Chirurgie und Pharmazie sukzessive in eine Frau verwandelt und seine Ehefrau Jackie Breyer in einen Mann. Dabei geht es ihnen darum, Kunst und Leben zusammen zu führen, konkret: um eine „Dematerialisierung der Identität“.

Daran wird auch anderswo gearbeitet – z. B. in dem Berliner Ausstellungsprojekt der NGBK: „Tier-Werden, Mensch-Werden, in dem es um Auflösungs- und Werdensprozesse animalischer und menschlicher Identitäten“ ging. Bei den nicht-menschlichen Wesen geschieht dies mitunter wie von selbst.

Beispielsweise bei der englischen Fortingall Eibe in Pertshire. Sie gilt mit ihren etwa 5000 Jahren als der älteste noch lebende Baum. Im Gegensatz zu vielen anderen Bäumen sind Eiben eingeschlechtlich. Die in Pertshire ist männlichen Geschlechts, d.h. sie entwickelt ausschließlich Pollen. In ihrer Krone hat jedoch ein Zweig das Geschlecht gewechselt, er ist jetzt weiblich. Der „Guardian“ schreibt: Der ganze Baum ist jetzt in sexueller Hinsicht „doppeldeutig“.

Auch die nordamerikanischen Marmorkrebse sind zweigeschlechtlich. Sie gelten als eine „invasive Art“, die inzwischen auf drei Kontinenten gefürchtet ist, wegen der ökonomischen und ökologischen Schäden, die sie anrichtet (u.a. überträgt der in Flüssen und Seen lebende Marmorkrebs die „Krebspest“, an der alle Krebsarten sterben, nur er nicht). Seine sich ausbreitenden Populationen bestanden irgendwann ausschließlich aus weiblichen Tieren, die sich ungeschlechtlich fortpflanzten. Dies wurde jedoch erst 1990 in einer deutschen Aquaristikhandlung entdeckt. Inzwischen haben auch die Gentechniklabore die Marmorkrebse – als „Modellorganismus“ – entdeckt, sie sind ideal für Versuche, da alle genetisch identisch sind: Klone ihrer Mütter.

Es gibt daneben Dematerialisierungen der Identität, die ganz unmateriell – als „interspecies communication“ – vor sich gehen: In der Jagdsaison (die gerade wieder begonnen hat) kommt es immer wieder vor, dass Wildsauen von ihren Jungen getrennt werden, mitunter dadurch, dass sie erschossen werden. In beiden Fällen irren ihre Jungen durch die Wälder und Felder. Inzwischen ist es schon mehrmals vorgekommen, dass eins von einer Kuhherde aufgenommen und mit Milch versorgt wurde. Ein Wildschweinjunges, namens „Freddy“, das bei Göttingen von einer Gallowayherde großgezogen wurde, lernte von ihnen zu muhen. In diesem Herbst haben schon wieder zwei Wildschweine Asyl bei einer Rinderherde gefunden, sie werden vom den betroffenen Landwirten gefüttert. Das Beispiel „Freddy“ zeigt, wie recht der Biologe Adolf Portmann einst mit seiner Bemerkung hatte, dass jeder soziale Verband auch einschränkend auf die Fähigkeiten seiner Mitglieder wirkt: In der Wildschweinrotte seiner Mutter hätte der Kleine nie muhen gelernt.

Portmanns Bemerkung bezog sich auf den englischen Spatzen „Clarence“, der von einer Musikerin und Hobbyornithologin namens Clare Kipps aufgezogen worden war und zwölf Jahre bei ihr lebte. In dieser Zeit lernte er, von der Autorin am Klavier begleitet, singen. Sie veröffentlichte 1953 ein Buch über „Clarence“, zu dessen deutscher Ausgabe Adolf Portmann ein Nachwort beisteuerte. Für den Basler Biologen ist der Spatz ein Beispiel dafür, „wie wenig ‚frei‘ die normale Entwicklung in einer Gruppe ist, wie viele Möglichkeiten eine gegebene Sozialwelt erstickt…Der Gesang des trefflichen Clarence mahnt an schwere Probleme alles sozialen Lebens.“ In anderen Worten: Unter Spatzen hätte er nie singen gelernt. Er wäre sozusagen blöd geblieben.

Auf youtube findet man dutzendweise weitere Beispiele von „interspecies communication“, wenn auch keine, die sich über 12 Jahre erstreckte. Die feministische US-Biologin Donna Haraway hat dazu ein ganzes Manifest veröffentlicht, einlösen will sie diese Kommunikation mit ihrer Hündin Cayenne – ebenfalls in einem Zeitraum von etwa 12 Jahren. Die englische Historikerin und leidenschaftliche Falknerin wurde fast irre, als sie in ihrem über fünf Jahre langen Zusammenleben mit ihrem Habicht „Mabel“ wunschgetrieben dahin kam, „ein Habicht zu werden“.

In ihrem Buch „H wie Habicht“ schreibt sie: „In meinem Unglück hatte ich den Habicht aber nur in einen Spiegel meiner selbst verwandelt…Irgendetwas lief schief. Sehr schief.“ Sie erinnert sich an den Anthropologen Rane Willerslev, der das sibirische Volk der Jukagiren erforschte. Dabei erfuhr er, dass „eine solche Verwandlung bei den jukagirischen Jägern als sehr gefährlich gilt, weil man dadurch den Kontakt zur ‚Identität der eigenen Spezies verlieren und eine unbemerkte Metamorphose durchlaufen‘ könne.“

.

Deutscher Esel 1916

.

Haubenzwang

.

Claude Lévi-Strauss bereiste u.a. Rawalpindi und Peshawar, in seinem 1955 veröffentlichtem Buch „Traurige Tropen“ kam er auf den mohammedanischen Glauben dort und weltweit zu sprechen: „Der gesamte Islam scheint eine Methode zu sein, im Kopf der Gläubigen unüberwindliche Konflikte zu schaffen, aus denen man sie dann dadurch rettet, daß man ihnen Lösungen von sehr großer (jedoch zu großer) Einfachheit anbietet. Mit der einen Hand stößt man sie an den Rand des Abgrunds, mit der anderen hält man sie zurück. Macht ihr euch Sorgen um die Tugend eurer Gattinnen oder Töchter, wenn ihr auf Reisen seid? Nichts einfacher als das: werft ihnen einen Schleier über und sperrt sie ein. Auf diese Weise gelangt man zum modernen ‚Burkha‘. Aber damit hat sich die Grenze der Besorgnis lediglich verschoben, denn um euch zu entehren, reicht es nun schon aus, wenn einer eure Frau nur leicht berührt, und so quält ihr euch noch viel mehr.“

Auch hierzulande arbeitet man noch mit der „Burkha“ – und zwar in der Falknerei, die von den Arabern entwickelt wurde und mit ihr die „Burkha“, das arabische Wort für Haube. Gemeint sind damit erst einmal die beim Abrichten von Jagdfalken eingesetzten kleinen Hauben, die dem Raubvogel, der mit einer Fußfessel an den Falkner gebunden ist und auf seiner behandschuhten Faust sitzt, die Angst nehmen soll. Er kann damit nichts sehen und hören und das soll ihn angeblich beruhigen, ihm den „Stress auf Veranstaltungen“ z.B. ersparen, wie der Falkner Reinhardt Eggert sagt. Manche Abrichter sind jedoch skeptisch, z.B. die Historikerin Helen Macdonald, als ihr Habichtweibchen sich gegen das Aufsetzen der Haube wehrt, die der berühmte amerikanische Falkner Doug Pineo fertigte: „Sie ist notwendig. Das sage ich mir selbst, aber mir gefällt der Gedanke nicht…Ich will sie nicht verhauben, und das weiß sie.“

Lassen wir mal das Habichtwissen weg, die Frage ist doch, ob sich islamisch verheiratete Frauen ebenfalls unter einer Burkha beruhigen – vorausgesetzt die arabischen Falkner haben recht, dass die übergestülpte und festgebundene Haube den Raubvögel tatsächlich die Angst nimmt.

Für mich würde das Gegenteil zutreffen. Ich denke dabei an Kinderspiele, bei denen einem ein Sack über den Kopf gestülpt wird. An den hier und da noch gültigen Väter-Spruch: „Unter die Haube bringen“. Und in einigen Landstrichen an den weiblichen Drang, unter die Haube zu kommen. Bei vielen Volkstrachten sind die Hauben von verheirateten und unverheirateten Frauen unterschieden. Ich denke an die muslimischen Frauen im Burkha, die in ihren Büchern erwähnen, dass sie von ihrer Tochter beim einzigen Gang außer Haus – Samstags ins Frauenbad – an der Hand geführt werden mußten, weil sie die Unebenheiten des Pflasters nicht sehen konnten. An die von Falknern entworfenen Hauben, die man den vermeintlich islamistischen Häftlingen in Abu Ghraib überstülpte, um ihre Ängste zu vervielfältigen…

Vielleicht tickt der Mensch eben doch anders als ein Raubvogel, wenn man ihm den Kopf „verhaubt“? Und ist eine Ganzkörper-Burkha nicht noch schlimmer? Es gab in Algerien einmal eine öffentliche „Entschleierung“ auf einem großen Marktplatz in der Hauptstadt, organisiert von den französischen Kolonialherren. Und noch heute kämpft man in Frankreich gerne für die Entschleierung muslimischer Frauen im öffentlichen Dienst. In Deutschland wird seit 1985 eine „Kopftuchdebatte“ geführt, neuerdings verbieten hier einige Schulen die Burkha.

2008 veröffentlichten die Kulturwissenschaftlerinnen Christina von Braun und Bettina Mathes eine Studie mit dem Titel „Verschleierte Wirklichkeit – Die Frau, der Islam und der Westen“, in dem sie Argumente für die orientalische Verschleierung und gegen die Entkleidung der okzidentalischen Frauen sammelten, wobei es ihnen um die Selbstbestimmung aller Frauen ging. Auf der Webseite der Humboldt-Universität schrieben sie dazu: „Die westliche Gesellschaft hat eine rasante Entkleidung des weiblichen Körpers erlebt, die zum Zeichen von Freiheit, Emanzipation, Fortschrittlichkeit deklariert wird, obwohl ein nackter Busen mit diesen Werten nichts zu tun hat. Leider haben sich einige Frauen diese Interpretation angeeignet und reproduzieren sie. Emanzipation geht mit Bildung, mit gleichen Gehältern für gleiche Arbeit, Zugang zu beruflichen und wissenschaftlichen Stellen einher. Wir haben versucht darzustellen, wie stark diese Entblößung des weiblichen Körpers mit der Entwicklung fototechnischer Geräte zusammenhängt, die diese Art von Entkleidung im öffentlichen Raum einfordern, weil am weiblichen Körper ein bestimmter Fortschrittsgedanke exemplifiziert wird. Heute wird hinter der verschleierten Frau der Schläfer‘ erkannt. Daher das Bedürfnis, sie zu entschleiern. Paradoxerweise wird also eben jene Unsichtbarkeit von ihr gefordert, die den Schläfer charakterisiert und so gefährlich erscheinen lässt“.

In einem am Frauentag 2010 veröffentlichten iranischen „Manifest“ hieß es: „Vor dreißig Jahren, am 8. März 1979, boten wir freiheitsliebenden Frauen und Männer im Iran den Reaktionären die Stirn, die gerade die Macht ergriffen hatten, mit Rufen wie ‚Nein zur Kopftuchpflicht!‘ Heute, nach drei Jahrzehnten schmerzhafter und blutiger Erfahrung mit Geschlechterapartheid, Geschlechtersklaverei und der ununterbrochenen Unterdrückung von Frauen hinter uns, verkünden wir gemeinsam mit der jungen und fortschrittlichen Generation von Heute noch deutlicher und entschlossener, dass die islamische Republik als frauenfeindlicher Staat, als Regime der Geschlechterapartheid, gestürzt werden muss.“

Kurz darauf fand in Teheran eine Demonstration für die Iranerin Sakineh Ashtiani statt, die wegen Ehebruch und Beihilfe zur Ermordung ihres Ehemanns zum Tod durch Steinigung verurteilt worden war (das geschah jetzt in Afghanistan tatsächlich). Und im revoltierenden Kairo stellte die 20jährige Bloggerin Alia El-Mahdy Nackphotos von sich ins Netz, die sie als „Schreie gegen eine Gesellschaft von Gewalt, Rassismus, Sexismus, sexueller Belästigung und Heuchelei“ bezeichnete. Ihre Photos bewirkten über Ägypten hinaus einen kleinen Aufstand unter muslimischen Männern.

Etwa gleichzeitig wurde in den USA ein „feministisches Manifest für das 21.Jahrhundert“ veröffentlicht, das sich u.a. gegen Ehe und Familie als Orte der Unterordnung der Frau unter die kapitalistische Verwertungslogik richtete. Es endete mit dem Eingeständnis: „Wir werden nicht ohne Kampf gewinnen.“

Aus Solidarität mit den kämpfenden Frauen in islamischen Ländern nahmen 2011 viele Teilnehmerinnen am Berliner „Slutwalk“ verschleiert teil – allerdings ohne ihr Seh- und Hörvermögen dabei einzuschränken und zudem barbusig.

Einige Pressemeldungen über Falken: Saudi-Arabien baut in der Wüste Gobi eine Autobahn, die Mongolei bezahlt sie mit Falken. Ein Falke kostet im Durchschnitt 30.000 Euro. Die deutsche Tierärztin Margit Müller (40) leitet in Abu Dhabi das Falcon Hospital und hat nach eigenen Angaben inzwischen 130.000 Falken operiert. Es ist das größte Falkenhospital der Welt. Hier werden Greifvögel aus dem gesamten arabischen Raum medizinisch betreut und aufgepäppelt. Nach einer Operation bekommen sie Wachteln aus Frankreich. Die Zuchttiere stammen vor allem aus Deutschland und Österreich. Seit 2002 ist es verboten, Jagdfalken aus der freien Wildbahn zu fangen und zu halten. Das gilt anscheinend nicht für die Mongolei.

Auf „schamanische-krafttiere.de“ findet sich der tiefsinnige Gedanken: „Wenn der Falke über Ihrem Leben kreist, dann möchte er sie dazu auffordern, Gelegenheiten beim Schopf zu packen und rasch zu handeln. Die Fähigkeit des Falken, impulsiv, schnell und klug zu handeln, wird nun auch Ihnen zu Teil. Mit seiner Hilfe erlangen Sie schnell den Überblick über eine Situation und erkennen sofort Fremdenergien. So gelingt es Ihnen, in Ihrem Revier Ordnung zu halten und Probleme durch seinen Weitblick schneller und besser zu lösen. Wie auch der Falke auf seiner Warte sitzt und das Geschehen von dort aus in aller Ruhe beobachtet, um dann im richtigen Moment zuzuschlagen oder einzugreifen, so liegt auch die Krafttiermedizin des Falken darin, die nötige Geduld und Ausdauer zu entwickeln, um Dinge und Vorhaben zu vollenden.“

Das Berliner Stadtportal informiert: “ In Berlin gibt es lediglich ca. vier Wanderfalken-Paare, eines davon ist am Alexanderplatz ansässig. Die Wanderfalken fühlen sich am Turm des Rathauses sehr wohl und brüten in diesem Jahr auch hier. Das Berliner Rathaus und die Marienkirche gegenüber bieten durch ihre extra geschaffenen Nisthilfen einen optimalen Brutplatz für Wanderfalken. Die Nisthilfen sind gebaute Kästen, die oben an den Türmen des Rathauses und der Kirche befestigt und mit einem Substrat – einem feinen Kies – gefüllt sind. Während der Restaurierung des Rathausturmes wählten die Architekten eine falsche Kiessorte aus – und prompt wurde an anderer Stelle gebrütet, bis die Falkenbetreuer Paul Sömmer und André Laubner den Fehler korrigieren konnten und den unter Naturschutz stehenden Tieren wieder einen angemessenen Horst verschafften. Bei der Balz des Wanderfalken spielt dieses Substrat eine bedeutende Rolle. Denn das Männchen der Wanderfalken scharrt eine Mulde in das Substrat, um dem Weibchen zu zeigen, dass er für die späteren Jungen ein ‚Zuhause‘ bauen kann.“

Der Bayrische Rundfunk weiß: „Der Falke ist der Vogel der Krieger. Seit Jahrtausenden ist der pfeilschnelle Falke ein beliebter Jagdvogel. Im Alten Ägypten galt er als heiliges Tier, in der Arabischen Welt ist der Greifvogel bis heute ein kostspieliges Prestige-Objekt.“

Das Wissensmagazin „scinexx.de“ meldet unterdes: „Viele Vögel sind nicht das, was sie zu sein scheinen. So ist der Falke kein Greifvogel, sondern ein Papagei (nach dem neuen Stammbaum zählt er also nicht mehr zu den Greifvögeln sondern zu den Papageienvögeln) und der Flamingo gehört zu den Tauben. Das enthüllen die Ergebnisse eines internationalen Großprojekts, in dem Forscher mit Hilfe von 48 Vogelgenomen erstmals den kompletten Stammbaum der Vögel rekonstruiert haben. Ihre unter anderem in „Science“ veröffentlichten Ergebnisse zeigen auch, wann die Vogel-Vorfahren ihre Zähne verloren und dass das Aussterben der Dinosaurier zur einer Explosion der Vogelevolution führte.“

.

.

Vogelverrückte

.

Das neue Buch „Ornithomania“ von Bernd Brunner handelt von herausragenden Vogelliebhabern, für die ihr Interesse an Vögeln mehr war als nur ein Hobby, die manchmal ihr Vermögen dafür hingaben oder daran irre wurden. Das Buch „ist ein wahres Sammelsurium faszinierender (Lebens-)Geschichten,“ schreibt der Galiani-Verlag. Die Sammlung seines Berliner Autor beginnt mit Friedrich II. von Hohenstaufen, dem „ersten großen Ornithologen“, der sich vornehmlich für Falken und die Jagd mit ihnen interessierte und darüber auch publizierte.Obwohl nicht im Personenregister erwähnt würdigt Brunner darin u.a. auch die leidenschaftliche Falknerin und Habicht-Trainerin Helen Macdonald.

Bernd Brunner hat natürlich nicht alle Vogelvernarrten erwischt. Um einige ist es schade: Erwähnt sei Goethes Eckermann, der zu Hause Dutzende von Vögel besaß und sehr viel Vogelwissen besaß. Einmal notierte er, nachdem Goethe auf ihrem obligatorischen Osterspaziergang stehen geblieben war und bemerkt hatte, ‚Hör mal, Eckermann, eine Singdrossel‘: „Es war ein Rotkehlchen…So einer großer Dichter und keine Ahnung von Vögel.“ Eckermann hatte oft Federn an seinen Kleidern, die ihm nicht nur Goethe gelegentlich ablas. Als er starb, verarmte Eckermann zusehens, gleichzeitig besaß er immer mehr Vögel. Die Leute brachten kranke und verletzte Vögel zu ihm. Wenn er aus dem Haus ging, sagten die Weimarer: „Eckermann ist in der Mauser.“ Aber niemand zupfte ihm mehr die Federn vom Rock.

Erwähnt sei ferner die finnische Ethnologin und Vogelbeobachterin Ulla-Lena Lundberg. In ihrem Buch „Sibirien: Selbstporträt mit Flügeln“, das von einer ornithologischen Expedition in die einstige GULAG-Region um Magadan handelt, schreibt sie: „Es regt die Phantasie an, gerade Arten zu studieren, die nicht sonderlich erfolgreich sind; jedenfalls wenn man sie an ihrer Zahl mißt.“ An anderer Stelle schreibt sie: „Von Vogelbeobachtern heißt es, sie seien Menschen, die von anderen Menschen enttäuscht wurden. Darin liegt etwas Wahres, und ich will nicht leugnen, dass ein Teil des Entzückens, mit anderen Vogelguckern gemeinsam draußen unterwegs zu sein, in der unausgesprochenen Überzeugung liegt, die Vögel verdienten das größere Interesse.“

Rosa Luxemburg, die lieber Naturforscherin als Sozialrevolutionärin gewesen wäre, kam in dem Moment zum Vogelstudium, als sie nicht mehr „draußen unterwegs“ sein durfte: Das war in Breslau, wo man sie bei Beginn des 1. Weltkriegs wegen ihrer wehrkraftzersetzenden Reden in „Schutzhaft“ genommen hatte. Von ihrem Zellenfenster aus beobachtete sie Blaumeisen, über deren Verhalten sie ihrer Freundin Sophie Liebknecht in „Briefen“ berichtete. Sie wurden nach ihrer und Karl Liebknechts Ermordung veröffentlicht.

Ähnlich wie ihre Blaumeisenforschung kam auch das „Schwalbenbuch von Ernst Toller zustande, der wegen seiner Teilnahme an der Münchner Räterepublik im Festungsgefängnis Niederschönenfeld einsaß. Der erste Satz seines Buches lautet: „In meiner Zelle nisteten im Jahre 1922 zwei Schwalben.“

Auch auf der Gegenseite, bei den Kerkermeistern und Soldaten, gab und gibt es Vogelliebhaber. Z.B. den in Auschwitz beschäftigten SS-Offizier Günther Niethammer. Der Schriftsteller Arno Surminski veröffentlichte darüber 2008 einen Roman: „Die Vogelwelt von Auschwitz“. Sein Ornithologe heißt darin Grote, er hat einen polnischen Assistenten, den KZ-Häftling Marek. In Birkenau beobachten sie einen Kampf zwischen Krähen und Graugänsen, erstere waren in der Überzahl, aber letztere konnten sich halten, indem sie eine „Wagenburg“ bildeten. Als Marek Grote bittet, eine Gans abzuschießen – nicht, um sie wie die anderen Vögel zuvor zu präparieren, sondern um sie zu essen, antwortet dieser: „Zugvögel dürfen nicht geschossen werden“. Wenig später erschießt ein Wachmann aus Versehen, wie er sagt, doch eine Gans. Grote erwirkt daraufhin „beim Kommandanten eine Verschärfung des Verbots, auf Vögel zu schießen.“ Nach dem Krieg wurde Grote – ebenso wie der wirkliche SS-Ornithologe – in Polen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Proteste von Ornithologen aus England und den Niederlanden bewirken jedoch, dass seine Haftstrafe auf drei Jahre herabgesetzt wird. 1949 wurde er an die Bundesrepublik ausgeliefert, wo man ihn 1968 zum Präsidenten der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft wählte, daneben war er Herausgeber des Journals für Ornithologie.

Zuletzt, 2009, veröffentlichte ein amerikanischer Biologe Jonathan Trouern-Trend, der als Soldat im Irak stationiert war, ein kleines Büchlein über seine dortige ornithologische Nebenbeschäftigung: „Birding Babylon“ heißt das dünne Büchlein. Wir werden darin weniger in das irakische Vogelleben als in das „New Great Game“ versetzt. Als sein Truppenteil durch die südlichen Marschen des Landes fuhr, notierte er: „Das Vogelbeobachten war großartig. Seit ich 1990 in Indonesien war, habe ich nicht mehr so viele Vögel an einem einzigen Tag gesehen. Wasser- und Küstenvögel waren auf den Tümpeln, Landvögel flogen vorüber oder hockten auf den Zäunen. Ich zählte 26 Arten, deutlich mehr, als ich zuvor in Kuwait gesehen hatte.“

Ungeachtet der Unvollständigkeit des Brunnerschen „Sammelsuriums“ von etwa 100 Vogelliebhabern, hat es die Ornithologica-Sammlung bereichert. Während die vielen meist angloamerikanischen Arbeiten zur „History of Bird-Watching“ diachronisch angelegt sind, entschied Brunner sich für eine synchronische Archivierung bemerkenswerter Bird-Watcher.

.

Zwei Bird-Watcher unterhalten einen ganzen Saal mit Vogelgeschichten

.

Vermehrtes Lebenswissen

.

Der holländische Ethologe Nikolaas Tinbergen erforschte lange Zeit Stichlinge. Er stellte mit diesen kleinen einheimischen Fischen, bei denen sich das Männchen um die Brut kümmert, Experimente an: Die Stichlingsmännchen bekommen zur Paarungszeit einen roten Bauch – und sie greifen dann jeden und alles an, was ebenfalls einen roten Fleck hat: Es genügt schon, wenn ein roter Lastwagen an einem Fenster vorbeifährt, an dem das Aquarium mit dem Stichling steht, damit dieser eine Drohposition einnimmt zur Verteidigung seines Reviers.

„Jahrzehnte lang galten Tinbergens Laborergebnisse als unumstößliche Belege für die Instinkttheorie. Inzwischen hat sich durch Freilandbeobachtungen gezeigt, dass das Verhalten der Stichlinge viel variabler ist als damals angenommen“, heißt es heute in einem Onlinetext für den Biologieunterricht an Schulen.

Die Verhaltensforscher haben ihre Beobachtungen nicht selten zu schnell verallgemeinert – und sie als artspezifisches Verhalten hingestellt. Und unterhalb der Arten kann man nur noch die Tiere zählen, wie Michel Foucault konstatierte. Deswegen setzte der Verhaltenforscher Josef Reichholf wieder neu an: „Tiere, auch solche in freier Wildbahn, müssen zu Individuen mit besonderen Eigenheiten werden. Zu lange wurden sie lediglich als Vertreter ihrer Art betrachtet, sogar von Verhaltensforschern. Das machte sie austauschbar und normierte sie zum ‚arttypischen Verhalten‘, aus dem die ‚artgerechte Haltung‘ abgeleitet wurde. Das ist falsch.“

Falsch geworden: Die Vogelforschung, die mit dem Einfangen, Beschreiben und Benamen begann, hatte laut Wolf Lepenies (in: „Das Ende der Naturgeschichte“) mit Buffons 1836 veröffentlichter „Naturgeschichte der Vögel“ gezeigt, dass ihre „Vielzahl und die Vielfalt der Unterschiede“ es mittlerweile „unmöglich“ machte, „weiterhin nur Individuen zu beschreiben“. Bei Buffon hieß es an einer Stelle: „Das vierfüßige Tier wird gezwungen, sich den Gesetzen des Klimas, in welchem es geboren wurde, zu unterwerfen; der Vogel entzieht sich ihm und wird unabhängig von demselben durch die Fähigkeit, in kurzer Zeit sehr große Räume durchfliegen zu können; auf ihn hat nur die Jahreszeit Einfluß.“ Lepenies schreibt: „Ist es schon schwer genug, die vollständige Geschichte auch nur eines Zugvogels zu beschreiben, so vergrößert sich diese Schwierigkeit noch, wenn man vorhat, die allgemeine Geschichte aller‘ darzustellen. Die Zusammenfassung zu Arten wird daher unvermeidlich.“

Aber nun stehen wir wieder am anderen Ende: vor Individuen. Selbst der Fruchtfliege (Drosophila) gestehen die Biologen heute einen „freien Willen“ zu. In Berlin haben die Juristen übrigens gerade – im Lutherjahr! – einen Doktorarbeit über den „freien Willen“ mit einem Preis bedacht.

Mit einer kühnen Fusion von amerikanischer Gentechnik und russischer Symbioseforschung haben Biologinnen derweil bei ihrer Tiefseeforschung etwas ganz anderes „entdeckt“. Eine neue Sequenziertechnik in den Labors hat es ermöglicht, ganze Lebensgemeinschaften und ihre miteinander verbundenen Stoffwechselprozesse quasi auf einmal zu analysieren, d.h. alle Genome in den Proben – vom Meeresboden, aus dem Wasser oder der Luft. Was man entdeckte, nannte man „Holobionten“ – und dachte dabei u.a. an den Mensch und seine Milliarden Bakterien, Pilze, Protisten in, an ihm und um ihn herum, ohne die er nicht lebensfähig ist, so dass man von einem „Individuum“ nicht mehr reden will. „Im biologischen Sinne gibt es kein Einzelwesen,“ wie der Biologe Bernhard Kegel es in seinem Buch „Die Herrscher der Welt“ (2015) sagt. Einige US-Forscher sprechen bereits von einer wissenschaftlichen Revolution, die „das klassische Konzept einer insularen Individualität transformiert in eines, in dem interaktive Beziehungen zwischen Arten die Grenzen eines Organismus verschwimmen lassen und das Konzept einer essenziellen Identität auflösen.“ Mit dem „Holobionten“ macht im übrigen auch der Begriff der „Umwelt“ keinen Sinn mehr insofern er ineins fällt mit dem Individuum. Anders gesagt – mit den Worten von Evelyn Csabai, die seit 20 Jahren zusammen mit ihrer Schwester Julia „Passagierbefragungen“ in Tegel durchführt: „Am Flughafen habe ich das Gefühl, die Welt rückt mir auf die Pelle und ich sitze mittendrin.“

.

Fünf Teilnehmer einer ornithologischen Expedition zu einem Reiherhorst

.

Bildungslücken füllen

.

Im Fach Biologie findet man zum Einen die spezialisierten Fachbücher – über „Zellbiologie“ oder „Enzyme“ z.B., ferner die dicken Werke zur Geschichte der Biologie, beginnend meist mit dem „ersten Naturforscher“ Aristoteles, dann die ganzen Machwerke der „Darwin-Industrie“ und schließlich mehr oder weniger sachkundige Monographien, die vom Auseinanderdriften des „Lebenswissens“ zeugen. Grob gesagt entwickelte und entwickelt und verfeinert sich am einen Pol die Genetik und Biochemie, am anderen die Verhaltensbeobachtung und Tierpsychologie. Erstere produzieren „harte Fakten“, letztere bloße „Anekdoten“.

Fünf Biologen machen Picknick an einem See. Plötzlich erhebt sich vor ihnen ein Schwan und fliegt laut Flügel schlagend übers Wasser davon. Er beschreibt eine Kurve und landet daraufhin wieder in der Mitte des Sees. Die Männer fangen an zu diskutieren, wie der Schwan das gemacht hat und warum. Der Erste, ein Physiologe, beschreibt die starken Flügelmuskeln, ihre besondere Verankerung am Skelett und das Nervensystem des Schwans. Er flog auf, weil Impulse von der Retina ins Gehirn und von dort weiter über die motorischen Nerven an die Flügelmuskeln geleitet wurden. Der Zweite, ein Biochemiker, verweist darauf, dass die Muskeln des Schwans u. a. aus den Proteinen Aktin und Myosin bestehen. Der Schwan kann aufgrund der Beschaffenheit dieser Faserproteine fliegen, die unter Verbrauch von Energie (aus ATP – Adenosintriphosphat, der universellen Form verfügbarer Energie in den Zellen) eine Gleitbewegung vollführen und so den Muskel kontrahieren lassen. Der Dritte, ein Entwicklungsbiologe, beschreibt die ontogenetischen Prozesse, die zunächst ein befruchtetes Ei zur Teilung veranlassen und dann zur rechten Zeit für die Ausbildung von Nervensystem und Muskulatur sorgen. Der Vierte, ein Verhaltensforscher, zeigt auf einen im See schwimmenden Mann: er hat vielleicht unabsichtlich den in Ufernähe gründelnden Schwan verscheucht, weil er ihm zu nahe gekommen war. Schwäne sind wegen ihrer kurzen, weit hinten am Körper angesetzten Beine an Land sehr schwerfällig – und verlassen deswegen das Wasser nur ungerne, wo sie mit ihrem langen Hals die Pflanzen vom Grund abfressen. Der Fünfte, ein Evolutionsbiologe, erklärt die Prozesse der natürlichen Selektion, die sicher stellen, dass nur jene Schwanvorfahren eine Chance hatten, zu überleben und sich fortzupflanzen, die sowohl imstande waren, eine mögliche Gefahr rechtzeitig zu erkennen, als auch schnell genug, sich in die Luft zu erheben.

Fünf Biologen, fünf verschiedene Arten von Erklärung. Der Physiker Steven Rose spricht dabei von einem „epistemologischen Pluralismus“ – den wir aushalten müssen. Der Wissenschaftssoziologe Bruno Latour fragt sich hingegen: „Wann können wir endlich aufhören, die nicht-menschlichen Wesen zu objektivieren, indem wir sie ganz einfach verweltlichen und laizistisch betrachten?“

Besonders viele Laien widmen sich der „Vogelwelt“. Die Ornithologie, so sie sich nicht auf das Studium in Gefangenschaft gehaltener und/oder getöteter Vögel beschränkt, ist wie keine andere Forschung auf „Citizen-Scientists“ angewiesen, also auf möglichst viele Vogelbeobachter, denn was der berühmte amerikanische Rabenforscher Bernd Heinrich über seine Forschungsobjekte sagt, gilt für alle Vögel: „Wilden Raben kann man nicht folgen. Bumms sind die weg, in zehn Sekunden sind die abgehauen.“

Seine Bücher über sie, die er im Wald mit riesigen Mengen Fleisch anlockte, handeln dann auch mehr von seinen Mühen und Entbehrungen (vor allem im Winter) als von den Raben. Im Gegensatz zu seinem Buch „Ein Forscher und seine Eule“. Mit diesem Tier lebte er lange Zeit zusammen. So wie auch der englische Militärhistoriker Martin Windrow, der seinen Eulenbericht „Mein Leben mit Mumble“ nannte oder die Habicht-Abrichterin Helen Macdonald mit ihrem Buch „H wie Habicht“. Diese Bücher sind ähnlich anrührend wie die Geschichten des Leiters der Sektion Ornithologie der Zoologischen Staatssammlung in München Josef Reichholf, über seine Erlebnisse mit Dohlen sowie mit der Rabenkrähe Tommy und dem Kolkraben Mao: „Rabenschwarze Intelligenz“ (2009). Wohingegen Reichholfs neuestes Buch „Ornis“ eher, wie im Untertitel bereits angedeutet, „Das Leben der Vögel“ fast bis zur Restlosigkeit biologisch behandelt. Herausgekommen ist dabei eine Art Nachschlagewerk, jedoch nicht nach Vögeln oder ihren Habitaten geordnet, sondern nach ihren Körperfunktionen.

Das Wissenschaftsportal „spektrum.de“ lobte: „Anatomie, Stoffwechsel und Energiehaushalt der Vögel nehmen in dem Buch viel Raum ein. Auf der Grundlage dieser Abschnitte erörtert der Autor zahlreiche Phänomene aus der Welt der Vögel. Was dabei herauskommt, ist immer wieder verblüffend. ‚Ornis‘ überzeugt als aufschlussreiches und originelles Buch über die Vögel und ihre vielfältigen Beziehungen zur Umwelt, zumal es ganz ohne Fachjargon auskommt.“ Das selbe konservative Wissenschaftsportal kritisierte an dem von mir besonders geschätzten Reichholf-Buch über seine Rabenvögel: „Eine Reihe von Begründungen basieren auf einzelnen, persönlichen Erlebnissen, niederbayerischen Anekdoten aus den 1950er und 1960er Jahren des vorherigen Jahrhunderts, und sind damit wissenschaftlich nicht sonderlich robust.“

Das hatte auch schon der Pionier der Verhaltensforschung (vor allem an Dohlen und Gänsen), Konrad Lorenz, zu hören bekommen. So hieß es z.B. in einer Sendung des Bayrischen Rundfunks über seine Forschung: „Seine Beobachtungen sind zwar akribisch, aber häufig nur an einzelnen Tieren gewonnen. Dergleichen gilt heute als nahezu wertlos, weil sich solche Beobachtungen statistischen Berechnungsverfahren entziehen.“

Für mich gilt jedoch das umgekehrte: Ich erachte statistische Berechnungsverfahren inzwischen als „nahezu wertlos“ (für mich). Der Gänsehirnforscher und Nachfolger von Konrad Lorenz als Leiter der Forschungsstation im oberösterreichischen Grünau, Kurt Kotrschal, hat das Anekdotische jedoch inzwischen so gut wie überwunden: „Auch in unserem Metier haben neben der vorurteilsfreien Beobachtung längst quantitative Methoden und das Experiment ihren festen Platz.“

Wegen letzterem überfielen unlängst österreichische Tierschützer seine Forschungsstation. Kotrschal hatte 25 Graugänsen zwei Jahre lang Sonden implantiert, die ihren Herzschlag registrieren sollten. Bei der juristischen Klärung, ob der Gänseforscher oder die Gänseschützer ein Verbrechen begangen hatten, ergab jedoch die Abwägung des Tatbestands Tierquälerei versus Hausfriedensbruch, dass das Verfahren eingestellt wurde.

Die Vogelforschung, die mit dem Einfangen, Beschreiben und Benamen begann, hatte laut Wolf Lepenies (in: „Das Ende der Naturgeschichte“) mit Buffons 1836 veröffentlichter „Naturgeschichte der Vögel“ gezeigt, dass ihre „Vielzahl und die Vielfalt der Unterschiede“ es mittlerweile „unmöglich“ machte, „weiterhin nur Individuen zu beschreiben“. Bei Buffon hieß es an einer Stelle: „Das vierfüßige Tier wird gezwungen, sich den Gesetzen des Klimas, in welchem es geboren wurde, zu unterwerfen; der Vogel entzieht sich ihm und wird unabhängig von demselben durch die Fähigkeit, in kurzer Zeit sehr große Räume durchfliegen zu können; auf ihn hat nur die Jahreszeit Einfluß.“ Lepenies schreibt: „Ist es schon schwer genug, die vollständige Geschichte auch nur eines Zugvogels zu beschreiben, so vergrößert sich diese Schwierigkeit noch, wenn man vorhat, die allgemeine Geschichte aller‘ darzustellen. Die Zusammenfassung zu Arten wird daher unvermeidlich.“