Die Zeitschrift „Der kleine Tierfreund“ wurde von Michael Grzimek herausgegeben, dem 1959 beim Zählen von Wildtierherden in der Serengeti mit dem Flugzeug tödlich verunglückten Sohn des Frankfurter Zoodirektors Bernhard Grzimek. Einmal konnte man im „Kleinen Tierfreund“ eine Reise in die Serengeti gewinnen. Dazu mußte man die Namen von 20 verrätselten Tieren herausfinden, dann einen Aufsatz über sie schreiben und ein Bild von ihnen malen. Am Schwierigsten war für mich darin die Wasseramsel, die auf dem Grund von Bächen läuft, um dort nach Nahrung zu suchen. Seit ich sie enträtselt habe, ist sie jedoch mein Favorit unter den Vögeln. Statt der Reise in die Serengeti gewann ich dann nur ein Photobuch von Moholy-Nagy über drei Tiere, darunter ein Vogel, die wegen einer Flugzeughavarie mitsamt ihren Transportkisten über dem Donau-Delta abgeworfen werden – und sich daraufhin in der sumpfigen „Wildnis“ gemeinsam durchschlagen.

A. Monotheistische Überwachungsinstanzen

„Wenn Gott tot ist, dann ist alles erlaubt.“ (Dostojewski) Eine etwas simple – „unterkomplexe“ – US-Theorie besagt, dass die zu ersten Gemeinschaften gewordenen Menschengruppen – „Urhorden“ – nicht mehr dem sozialen Verhalten ihrer Mitglieder vertrauten und sich deswegen eine „übernatürliche Überwachungsinstanz“ schufen: Gottheiten, die feinste Lebensregungen der Menschen registrierten und sie noch nach ihrem Tod dafür gegebenenfalls bestraften. Daraus kreierte oder generierte schließlich der ägyptische König Echnaton einen (Sonnen-)Gott – den sogenannten Monotheismus, den die Juden dann abstraktifizierten und die Christen (mit Jesus) später quasi refamiliarisierten. (1)

.

Während heute ein Teil des noch späteren Islam darauf dringt, dass die der monomanen Instanz zugeschriebenen Gesetze (eines „gottgefälliges Lebens“) alle menschengemachten Gesetze des Zusammenlebens ersetzen müssen, bringt hierzulande der hugenottische Innenminister Thomas de Maiziere den um sich greifenden Atheismus, dem während des gottlosen Kommunismus in Ostdeutschland fast die gesamte Bevölkerung anheimfiel, mit der „Fremdenfeindlichkeit“ in Zusammenhang, weswegen er sich mit einigen Grünenpolitikern einig ist, dass dagegen nur „mehr Christlichkeit“ helfe.

.

Das scheint mir überhaupt die Alternative zu sein: Entweder Ausbau des staatlichen Überwachungsstaates oder Kontrolle durch Gott und Kirche. Für kurze Zeit schien es so, dass Gott sich mit dem Protestantismus in das Innerste jedes Gutgläubigen versenken und darin Moral und überhaupt anständiges Verhalten erzwingen würde – über die Treibriemen Bibel, Pastorenhaushalte und Ziegenhainer Kirchenzuchtordnung. Der protestantische Philosoph Kant fand, das funktioniere auch, denn nur noch zwei Dinge würden ihn mit besonderer Ehrfurcht erfüllen: „Das moralische Gesetz in mir und der bestirnte Himmel über mir.“ Da oben irgendwo war der Schöpfergott, unsichtbar, aber sein moralisches Gesetz wirkte fühlbar bis tief in Kant und Konsorten hinein. Indem diese enorme „Kraft“ langsam nachläßt in den ebenso aufgeklärten wie industrialisierten Ländern, in denen mehr und mehr Bürger vom Glauben abfallen, mindestens keine Kirchensteuer mehr zahlen, und auch nicht mehr behaupten „Mein Gewissen heißt Adolf Hitler“, muß dieses Wirkwunder durch Wissenschaft und Technik ersetzt werden. Dazu dient heute das ganze Hightech-Zeug der Konzerne der USA und ihrer Heloten… (Das erzkatholische Polen nimmt dabei eine gewisse Zwitterstellung ein: Dort ist neuerdings von der totalen staatlichen Überwachung nur noch das „Beichtgeheimnis“ ausgenommen.)

.

Auch wenn der „Chaos Computer Club“ (CCC) dies partout nicht wahrhaben will – und ständig dagegen klagt, weil die „Informationstechnik“ nur zu unserem Besten sein soll: zum Informieren der Bürger und Vernetzen ihrer moralisch gerechtfertigten Aktivitäten. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: „Beim obersten Gericht in Karlsruhe gehen manche Club-Mitglieder längst ein und aus, um Stellungnahmen für die Verfassunghüter abzugeben.“

.

.

.

.

Anders die alten – nach wie vor „Gottesfürchtigen“ (Haredim in Israel genannt): Ihre sittenstrengen Rabbiner bildeten kein CCC sondern ein KKK: „Komitee für Kommunikations-Kalamitäten“. Die Sittenwächter des KKK sollen sich in den frommen Wohnvierteln Jerusalems vor den Handy-Läden postieren und dafür sorgen, dass nur Mobiltelefone verkauft werden, die „streng koscher“ sind, d.h. ohne Internet-Zugang und Kamera. Dabei geht es nicht darum, zu verhindern dass die eigenen oder fremden Geheimdienste und sonstigen staatlichen Kontrollbehörden über diese elektronischen Zusatzfunktionen der Handys die gutgläubigen Besitzer überwachen könnten, sondern um das Gegenteil: Um eine drohende Dekonditionierung ihrer Gottesfürchtigkeit durch die zum großen Teil unmoralischen Verführungen, die im Netz zirkulieren. Viele „Haredim“ verfahren bereits zweigleisig – indem sie ein Handy zum Vorzeigen und eins zum Surfen haben. Das zeugt bereits von einer „Doppelmoral“, die bekanntlich besonders unmoralisch ist. Wären sie Christen würde ihnen dafür im Jenseits gemäß Dantes „Göttlicher Komödie“ der achte und neunte Kreis der Hölle blühen, wo die Boshaften, Betrüger und Verräter furchtbare Vergeltung finden, denn ihre „Sünden“ zählen zu den schlimmsten.

.

Als Ersten Kreis der Hölle bezeichnete bekanntlich der orthodox-christliche Dissident Solschenizyn seine Haft in einem kleinen Arbeitslager für privilegierte Wissenschaftler, wo seine dreiköpfige Arbeitsgruppe an einem abhörsicheren Telefon arbeitete – für Stalin. (Alle drei schrieben später ein Buch darüber.) Solschenizyn bezeichnete seinen „Kreis“ deswegen nur als „ersten“, weil dort die lebenden Toten laut Wikipedia bloß mit „ewiger Sehnsucht gepeinigt werden“. In diesem Fall vielleicht, weil sie die Freiheit vermissten, draußen ein abhörsicheres Telefon für den Sowjetbürger – gegen alle staatliche Überwachung – zu konstruieren.

.

.

.

.

Anders stellt sich jetzt das Problem von Moral und Überwachung dem Wissenssoziologen Bruno Latour. In seinem Aufsatz „Die Natur ruft (an)“ schreibt er: „Kant zufolge müssen wir erst noch lernen, nicht allzu sensibel auf den Anruf der Natur zu reagieren, weil wir nur so in die Lage kommen, die Stimme der Moral zu vernehmen, die in keinerlei Verbindung mit jener der Natur steht und uns über letztere zu erheben vermag. Die Moral beruht darauf, dass wir die von der Natur ausgehenden Aufforderungen nicht oder nicht mehr vernehmen…Dass wir für den Ruf der Natur taub werden, ist für Kant eine Bedingung der Moral; für Michel Serres und James Lovelock ist diese Taubheit dagegen gerade ein Zeichen von Immoralität. Dass diese Unempfindlichkeit zum Kern moralischer Sensibilität werden konnte, ist für sie der große Skandal der Moderne.“

.

Der Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler hat sich in jungen Jahren statt um die Moralbildung und Taubheit des Menschen um dessen Schamhaare bekümmert, die für ihn ein Relikt des Animalischen waren – in der Renaissance pflegte man sie abzurasieren. Allerdings fehlt dieses Relikt des Animalischen beim Tier. Über diesen Anti-Kantschen Fakt wunderte er sich in einem frühen Aufsatz, der jetzt zusammen mit vielen anderen aus dem Nachlaß in einem Sammelband mit dem bezeichnenden Titel „Baggersee“ veröffentlicht wurde, inklusive eines Photos von diesem, seinem einstigen Badeort.

.

.

.

.

Buno Latour ist sich in bezug auf die Taubheit sicher, „dass sich die Stille keiner dem Tier wesentlichen Unfähigkeit verdankt – vielmehr ist das Schweigen gerade die Antwort der Tiere auf die Art und Weise, wie wir sie behandeln.“ Wenn wir anders mit ihnen umgehen – und sie nicht in „die Natur“ (in Naturparks und Reservate) wegsperren, sondern ihre Begegnung suchen, eine „interspecies communication“, wie Latours „Mitforscherin“, die Biologin Donna Haraway, das nennt, dann läßt sich vielleicht ein vormoderner Zustand wieder erreichen, der nicht mehr vom Schweigen einerseits und von Taubheit andererseits geprägt ist. Wenn man dem Münchner Ökologen Josef Reichholf folgt, dann haben die in die Stadt eingewanderten Wildtiere hierzu bereits den ersten Schritt getan, während wir mit „Natur-“ bzw. „Nationalparks“ und elektronisierter „Massentierhaltung“ sie immer weiter von uns fernhalten. Übrigens läuft in den Schutzzonen schon bald jedes „Wildtier“ mit einem Minisender am oder im Körper herum, und die „Haus-“ und „Nutztiere“ sowieso.

.

Bei der langjährigen Auseinandersetzung um den Nationalpark Wattenmeer meinte ein friesischer Bauer gegenüber dem „Spiegel“: „Die Grünen sind schlimmer als die Gutsherren einst.“ Dem gegenüber schrieb der Ethnologe Werner Krauss – in seinem Bericht „Die goldene Ringelgansfeder“, dass sich „der Kampf [für die Ringelgänse] gelohnt“ habe. Heute werde das verbliebene Kulturland vom renaturalisierten Land durch eine weiß-rote Schranke abgetrennt: „In dieser Schranke steckt die ganze Vermittlungsarbeit“. Die Bauern bekommen „verbilligte Karten“ für sie.

.

Aus aktuellem Anlaß füge ich hinzu: „Das glücklichste Volk der Welt“, die im Regenwald am Amazonas lebenden Piraha (siehe: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2014/04/10/ursprunge-des-europaischen-denkens/) haben nun auch „eine Straßenschranke errichtet,“ wie „Die Zeit“ meldete, deren Reporter selbst davon betroffen war – d.h. von der mobilen Zollkontrolle dieses kleinen Volkes, bestehend aus „jungen Männern mit Pfeil und Bogen und verwaschener Fußballkleidung“. Neben Wegegeld fordern sie, die permanent im transzendentalen Präsenz leben, die Rückkehr ihres Ethnologen Daniel Everett, der sie als „glücklichstes Volk der Welt“ berühmt machte, dem es dann jedoch von der brasilianischen Regierung verboten wurde, jemals wieder ihr Gebiet zu betreten. Die brasilianische Regierung geht davon aus, laut ihrer Verfassung, dass das Glück jedes Brasilianers, auch der letzten, verborgen im Regenwald noch „unberührt“ lebenden Indigenen, in der „Zivilisation“ liegt. „Ordnung und Fortschritt“ steht auf ihrer Staatsfahne.

.

Der Wissenssoziologe Latour gibt gegenüber den Ökologen zu bedenken: „Ökologie wird nur dann gelingen, wenn sie nicht in einem Wiedereintritt in die Natur – diesem Sammelsurium eng definierter Begriffe – besteht, sondern wenn sie aus ihr herausgelangt.“ Und gegenüber den Menschenrechtlern meinte er: Irgendwann werde man es „genauso seltsam finden, dass die Tiere und Pflanzen kein Stimmrecht haben – wie nach der Französischen Revolution, dass bis dahin die Menschenrechte nicht auch für Frauen und Schwarze galten.“

.

.

.

Anmerkung

.

(1) In den autobiographischen Aufzeichnungen seiner Lebensphilosophie „Notizen eines hässlichen Entleins“ (Nostrum-Verlag 2015) vermutet der sowjetische Philologe, Weltkriegsteilnehmer, Lagerhäftling und Dissident Grigorij Pomeranz (1918 – 2013), dass die Diaspora-Juden (mit Moses vorneweg?) Echnatons Monotheismus gewissermaßen retteten – vor seinem eigenen Volk, das den von ihm verfügten Kult nach seinem Tod sogleich abschaffte. „Es heißt, der Polytheismus habe die Urgesellschaft widergespiegelt und der Monotheismus die orientalische Despotie.“ (Der wir mit „political correctness“ nicht entkommen – sonst hätte man nicht ausgerechnet die Odenwaldschule wegen sexueller Verfehlungen geschlossen, die römische Kirche aber wegen viel schlimmerer Vergehen – in Irland und in Regensburg z.B. – unangetastet gelassen.)

.

Über die griechischen Götter schreibt Pomeranz an einer Stelle: „Sie waren menschlicher und die Menschen waren göttlicher“. Mit Emmanuel Levinas bezeichnete er allerdings die „Neigung der griechischen Philosophie zur Totalität, als Hang zu einer falschen Ganzheit und zu einem logisch aufgebauten System, das sich auf ein Prinzip gründete.“ Er sah in der „Totalität des philosophischen Gedankens eine der Quellen des Totalitarismus.“

.

Das Christentum ist für Pomeranz, gleich ob patriachal-familiarisierter Monotheismus, vor allem „ein ‚ökumenischer‘, ein kosmopolitischer Glaube…Der Glaube ist die Aufdeckung der unsichtbaren und unverkörperten Dinge. Darunter auch der ökumenischen Bruderschaft.“ Und das Leben darüberhinaus? „Das gewaltige Leben eines Durchschnittsmenschen…“

.

Gegen den Katholizismus wandte er ein: „Auf ihre Weise Recht haben die Juden und die Protestanten, die die fragwürdige menschliche Heiligkeit überhaupt nicht anerkennen.“

.

.

.

.

Über den Stalinschen Terror schreibt Pomeranz, „er drehte sich wie ein ewiger Motor, speiste sich selbst mit einer Lawine von Denunziationen und Geständnissen, die unter der Folter erzwungen wurden.“

.

Als er die Aufklärerin des Mordes an Kirow, Olga Girgorjewna Schatunowskaja, fragte, warum sie nicht ihre Erinnerungen aufschreibe, antwortete sie: „Ich habe mein Leben der falschen Sache gewidmet, und ich möchte mich nicht daran erinnern.“

.

Über seine Kriegszeit schreibt Pomeranz: „Die Deutschen bringen uns bei, Krieg zu führen, und wir gewöhnen es ihnen ab.“ Allmählich entstand für ihn an der Front sogar ein Raum der Freiheit: „Diese Art der Freiheit hängt häufig mit einem äußerlich erniedrigten und nicht stellenplanmäßigen Zwischenzustand zusammen…Alle an der Front waren gut Freund.“

.

Er las Schopenhauer, Buber, Meister Eckhart, Mandelstam natürlich und Florenski, sowie Konfuzius, Tagore, Krishnamurti…

.

.

.

„Der Krieg befreite einen von jeglicher Angst. Wir hatten uns daran gewöhnt, dass uns, den Helden, alles erlaubt war…Verlieren die Menschen die Angst vor dem Tod, verlieren sie erstaunlich leicht auch ihr Gewissen.“ Über die Plünderungen, das Anzünden der Häuser (damit die rückwärtigen Truppen nicht so viel Beute machen konnten) und die Vergewaltigungen, die beim Einmarsch in Ostpreußen begannen, heißt es: „Jedes Mal, wenn ich das ‚Alles-ist-erlaubt‘ in der Wirklichkeit sah, wich ich jäh zurück…Ist das Gewissen nicht auch eine Art Furcht und Gottesfurcht. Und ist der Mensch nicht ein Scheusal ohne diese Furcht?“

.

Immer wieder kommt er in seinen Erinnerungen auf den Kriegskorrespondenten Wassili Grossman („Leben und Schicksal“), sowie mit „aufrichtigem Respekt“ auf den Lagerhäftling Schalamow und die Dissidenten General Grigorenko und den Atomphysiker Sacharow zurück.

.

(Nicht nur, wenn Gott tot ist, auch wenn keine Zukunft mehr existiert, ist alles erlaubt, das schrieb nicht Pomeranz, sondern die Hamburger Schriftstellerin Karen Duve in ihrem neuen Roman „Macht“. Pomeranz empfand zuletzt ähnlich: „Die gesamte Weltzivilisation befindet sich in der Krise (die im Westen getarnt, im Osten offen ist), unsere lokale Krise ist mit der Weltkrise verflochten.“)

.

Über das Reaktorunglück in Tschernobyl urteilte er: „Vieles kam von der russischen Sorglosigkeit, die ich im Krieg so liebte.“

.

Immer wieder trieb ihn der Sinn abwärts: „Die Betteltasche und das Gefängnis sollte man nicht ausschlagen. Sowohl im Gefängnis als auch im Lager gab es ein Leben.“ Dort war im übrigen „alles erlaubt und alles verboten“. Die Anfänge des sowjetischen Strafsystems waren noch relativ harmlos. Pomeranz erinnert daran: 1922 hatten die inhaftierten Anarchisten darum gebeten, sie zu beurlauben, um an der Beerdigung von Kropotkin teilnehmen zu können. Das wurde ihnen auch – auf „Ehrenwort“ – genehmigt, anschließend kehrten sie alle in den Knast zurück. Pomeranz war eine zeitlang in der „Lubjanka“ mit Wolodja Gerschuni in einer Zelle zusammen.

.

.

.

.

Über ihn – Vladimir Lvovitsch Gerschuni – notierte ich mir vor einigen Jahren:

.

„Gesegnet, wer die Welt besucht/in ihres Schicksals großer Stunde“ (Fjodor Tjutschew)

.

„Krieg und Frieden“ dauerte fort – nur hatte der Ruhm sein Revier gewechselt, schrieb Ossip Mandelstam. Spätestens 1905 wechselte er, der Ruhm, von den Generälen des Zarengefolges zum Z.K. der Sozialrevolutionäre. Mandelstam verkehrte als Schüler bei den Sinanis, die ein Landhaus in Finnland besaßen: „Einzeln kommen sie, in englischen Mänteln und Melonen, aus dem Dunkel des Sommerhauses…Als ich die Küche durchquerte, bemerkte ich den großen, geschorenen Kopf Gerschunis“.

.

Der Mitbegründer der S.R., Grigori Andrejevitsch Gerschuni, starb 1908. Sein Neffe, Vladimir Lvovitsch Gerschuni, wurde 1930 geboren. Nach dem Krieg wird er Mitglied einer antistalinistischen Gruppe – und 1949 zum ersten Mal verurteilt: zu zehn Jahren Arbeitslager. In Ekibastuz trifft er Alexander Solchenizyn. Dieser schreibt über ihn: Nachdem ein Lagerwächter die „Konterrevolutionäre“ aufgefordert hatte, sich auf den Boden zu legen, „sah man Wolodja Gerschuni aufspringen, fast ein Knabe noch, den man im ersten Studienjahr gepflückt hatte, keine Namensgleichheit, sondern der leibhaftige Neffe des anderen Gerschuni: ‚Ich verbiete ihnen, uns als Konterrevolutionäre zu bezeichnen! Diese Zeit ist vorbei. Heute sind wir erneut Re-vo-lu-tio-nä-re geworden! Nur eben gegen die Sowjetmacht!'“

.

1955, nach Stalins Tod, wird Gerschuni amnestiert. Er hilft Solschenizyn bei der Abfassung des „Archipel GULag“ (ebenso wie auch Schalamow). Im Samisdat erscheinen Artikel und Gedichte von Gerschuni. 1969 wird er wegen Besitz von KGB-Dokumenten erneut verhaftet, nach Verurteilung jedoch für unzurechnungsfähig erklärt und in die psychiatrischen Anstalt von Orel gesperrt. Nach internationalen Protesten entläßt man ihn dort im Oktober 1974. Drei Jahre später wird Gerschuni Mitarbeiter der branchenübergreifenden Arbeiteropposition SMOT und Redakteur ihrer illegalen Zeitschrift „Poiski“. 1978 umfaßte SMOT etwa zehn Gruppen mit 150 bis 200 Mitgliedern – im Gegensatz zur polnischen Solidarnosc, aber ähnlich wie in den Anfängen des tschechoslowakischen KOR „auf die nicht selbst ausgesuchte Rolle reduziert, durch gegenseitige Hilfe die minimalen innerorganisatorischen Strukturen aufrechtzuerhalten, Streiks und Ereignisse zu dokumentieren, in die weitertreibend und bestimmend einzugreifen SMOT nicht in der Lage ist“, so charakterisierte Klaus Bittermann die SMOT-Tätigkeit 1985: in seinem Vorwort zu einem im selben Jahr aus dem Französischen übersetzten Buch mit Texten der „russischen Gewerkschaftsopposition SMOT: ‚Das unterirdische Feuer'“ (vgl. dazu auch Karl Schlögels Doktorarbeit „Arbeiterproteste in der Sowjetunion 1953 – 1983: Der renitente Held“).

.

Gerschuni wird im Rahmen der Moskauer Säuberungen im Vorfeld der dortigen olympischen Spiele erneut inhaftiert, jedoch anschließend wieder freigelassen. 1982 geht der KGB gegen SMOT vor, Gerschuni wird wieder verhaftet – und kommt 1983 noch einmal in eine psychiatrische Spezialanstalt.

.

.

.

In einem Text aus dem Jahre 1979 schreibt er: „Ich nehme an, daß sich Fälle ereignet haben, wo die Gewerkschaften ihre Mitglieder bei Arbeitskonflikten verteidigt haben, aber jeder Arbeiter bei uns weiß, wie sehr diese Aspekte der Gewerkschaftspraxis – wenn es diese je gegeben hat – dem Wesen ‚der Schule des Kommunismus‘ widersprechen. Ich habe mehr als 20 Jahre in der Fabrik und auf Baustellen gearbeitet und erinnere mich an kein Beispiel dieser Art, obwohl ich mich stets für das Gewerkschaftsleben interessiert habe, insbesondere zur Zeit Chruschtschows, als es so schien, als ob seine mageren Reformprogramme sich auch auf die Gewerkschaften erstrecken könnten. Aber man ist nie über die Abschaffung der arbeiterfeindlichen stalinistischen Gesetze der Vorkriegszeit hinausgegangen, und bis heute sind die Gewerkschaften die Stütze der Parteibürokratie und des Staates geblieben… Ich habe (deswegen) die Gründung der SMOT begrüßt und bin Mitglied geworden. Leider ist meine Teilnahme bis jetzt im wesentlichen symbolisch geblieben, da heute nahezu jegliche Tätigkeit von SMOT verboten ist und sich auf den Kampf ums Überleben beschränkt. Dieser Kampf ist notwendig geworden durch die Repression und die Verhaftungen, mit denen die Wächter des Systems die ersten Keime einer freien Gewerkschaftsbewegung in der UDSSR zu zerstören suchen.“

.

In den späten Achtziger Jahren folgte zunächst eine Phase der relativen Duldung der SMOT. Ironischerweise wurde sie dann jedoch im Zuge von Gorbatschows „Perestroika“ zusammen mit einigen anderen Oppositionsgruppen zerschlagen. 1993 starb Vladimir Lvovitsch Gerschuni. Die Moskauer Gruppe „Memorial“ bewahrt einen Teil seines Nachlasses auf. In der Zeitschrift „Gegner“ veröffentlichten wir 2001 ein Gedicht – ins Deutsche übersetzt – von ihm.

.

Zurück zu Pomeranz, der in den Sechzigerjahren eine Kontroverse mit Solschenizyn hatte, auf die er in seinen „Notizen eines hässlichen Entleins“ mehrmals zurückommt: Während Solschenizyn die „Intelligenzija“ ablehnte, konnte Pomeranz seiner Idee vom „russischen Volk“ nichts Positives abgewinnen. Zudem begriff er eine Geschichte mit realen Personen in Solschenizyns „Ersten Kreis der Hölle“ als gemein ausgedacht.

.

.

.

Für Russland behauptete Pomeranz eine tiefe Kluft zwischen der Intelligenzija und dem Volk, nur in der Tschechoslowakei existiere sie nicht. Die meisten Texte von Pomeranz erschienen im Samisdat, einige im Ausland. Er wollte mit seinen Schriften nicht überzeugen, sondern „anstecken“. „Das Druckverbot galt für mich von 1976 bis 1987 einschließlich.“ Nach 1990 durfte er auch ausreisen. Sogar die Bundeswehr lud ihn einmal ein. „Mit 70 begann ich wieder, mich ins Leben durchzuschlagen.“ Aber auch vorher verlor er so gut wie nie seine „Lebensfreude“: Im Rubljowskij Wald (wo sein erster Essay entstand), am Wochenende auf der Datsche, im Sommer in Koktebel…“Im Lager vertiefte ich mich in die weißen Nächte.“

.

Seine zweite Frau brachte ihn „erst mit vierzig“ dazu, in der Natur genauer hinzuschauen, sich z.B. für den „Naturkalender“ zu interessieren. Er zitiert P’ang Yün: „Wie erstaunlich dies ist! Wie übernatürlich und wunderbar dies ist!/ Ich schleppe Wasser, ich bringe Brennholz.“ Im westlichen Ausland merkte er: „Es ist schwieriger, sich von der marktwirtschaftlichen als von der staatlichen Gemeinheit abzuschotten.“ Inmitten all der Kunstwerke in Florenz geriet er „in den Zustand einer leichten Ekstase“ (als hätte er nicht Tee, sondern starken Teesud getrunken). Sein „Zustand“ war das (sowjetische) Gegenstück zum „Stendhal-Syndrom“ – Ohnmachtsanfälle angesichts der ganzen Renaissancekunst in Italien, worunter vor allem amerikanische Touristen leiden.

.

Bei Ravenna auf einem Kongreß traf er den Philosophen Hans-Georg Gadamer. Sie unterhielten sich über Heigegger, nach der Rückkehr kaufte er sich in Moskau einige Bücher von Gadamer und setzte so das Gespräch mit ihm fort. (Bei der Trauerfeier für Gadamer in Heidelberg 2002 meinte der Universitäts-Rektor in seiner Vorrede: Die schlimmsten Folgen von 68 seien noch immer nicht beseitigt. Und der Ministerpräsident Teufel fügte im Beisein des Festredners Jacques Derrida hinzu: Die Postmoderne würde bloß die Jugend verderben. Das aber nur nebenbei, damit es nicht ganz unter den Tisch fällt.)

.

.

Im Zusammenhang mit dem „Antisemitismus“ begreift Pomeranz die (jüdische) „Assimilation“ zwar nicht nur als schmerzlich, sondern auch als fruchtbar, aber er wünscht keinen Zerfall seines „inneren jüdisch-russischen Reiches“. In den späten Achtzigerjahren bemerkt er: „Der Raum für die Seele wird auch zu einer kommerziellen Dienstleistung…Und wenn man nicht nach der Lüge lebt? Dann werden Sie allmählich zu einem Ausgestoßenen. Man kann nur als Hausmeister arbeiten.“

.

Pomeranz war 18 Jahre lang Bibliograph in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften – „doch die Lebensfreude ging mir nicht verloren…Man sagt, Dumme hätten Glück.“ Das Glück hat tatsächlich „etwas vom Erfolg, vom dummen Dusel…’Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen’…Auf die Frage ‚Welche Moral brauchen wir?‘ antwortete ich: eine persönliche. Die jedes Mal im Herzen ausgetragen wird. Die sich aus keinen Regeln ergibt…Alle Revolutionäre waren Logiker. Dadurch unterscheiden sie sich übrigens von Rebellen und Dichtern.“ (Pomeranz war zwei Mal mit Dichterinnen verheiratet, in seinen Erinnerungen zitierte er viele Gedichte von ihnen.)

.

Anfang 1968 spürte er: „in Tschechien kochte alles.“ Er wollte nicht weiter mit Solschenizyn streiten, zudem hatte ihn dessen „Archipel GULag“ geradezu begeistert, und er kürzte daraufhin seinen Text „Der Mann ohne Eigenschaftswort“ (The Man Without Adjectives). Aber dann kam im August der Einmarsch der Roten Armee in Prag.

.

1985 war die bleierne Zeit derart, dass er Je. W. Sawadskaja beipflichtete: „Man muß entweder leben oder Zeitungen lesen.“ Damals bemerkte er die sich andeutenden Veränderungen zunächst nicht: „Radio hörte ich nicht und den Fernseher schaltete ich ein, um Ballett zu sehen.“ (Ich nehme an, dass Pomeranz damit meint, dass er nur die Tode der obersten Parteiführer zur Kenntnis nahm, denn dann wurde im Fernsehen jedesmal das Schwanenballett gezeigt.

.

.

.

.

B. Natur und Moral

.

Ökologie nennt man die Wissenschaft vom Haushalt (dem „oikos“). Der Ökologe Josef Reichholf kritisiert daran, dass diese einen anzustrebenden statischen Idealzustand impliziert, in dem Ein- und Ausgaben ausgewogen (balanciert) sind. Dabei ist alles darin im Fluß, man muß nur lange genug beobachten (Öko-System-Daten sammeln). Aber: „Ist der Öko-System-Begriff überhaupt hilfreich? Wo beginnt und endet ein Öko-System?“ fragt er. „Das Leitbild vom ‚Haus der Natur‘ ließ sich mit so selbsterklärenden Bildern wie Nischen (ökologische Nische), Ebenen, Betriebskosten und Stabilität füllen. Fast alle zentralen Begriff der wissenschaftlichen Ökologie beziehen sich auf mehr oder weniger festgefügte Verhältnisse, die damit der Vorstellung Vorschub leisten, dass sie auch so sein müssen…Parallel dazu wurde die Ökologie immer stärker von einer fakten- und wissensbasierten Forschung zu einer Arbeit an Computermodellen reduziert.“ Damit zusammen hängt laut Reichholf eine unselige Anglifizierung dieses Faches und seiner Begriffe. Überhaupt kann er sich mehr und mehr für die deutschen Biologen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts begeistern: Was und wie die alles schon erforscht haben! (0)

.

Während die Naturschützer heute die Spaltung von Natur und Mensch (Kultur – würde Bruno Latour sagen) vorangetrieben haben, im Verein mit der „wissenschaftlichen Ökologie, die in ihren neuen Modellen den Menschen als Störfaktor einführte und den Spezialzweig der Störungsökologie einführte.“ Reichholf hat sich selbst eine Weile daran beteiligt. Oft wird dieser Forschung „ein künstliches Korsett aus Zahlen und Meßgrößen übergestülpt. Denn alles, was sich in Formeln und Maßzahlen ausdrücken läßt, erweckt den Anschein von größerer Wissenschaftlichkeit…Aber wir jungen Ökologen störten uns nicht daran, denn die Modelle und die ihnen zugrunde liegende Mathematik werteten die Ökologie auf. Sie hatte damit Eingang gefunden in den gehobenen Kreis der quantitativen Naturwissenschaften.“ Sein dem am Wenigsten unterworfenes Buch – über Rabenvögel veröffentlichte Reichholf erst 2009, es löste heftige Kontroversen aus, schreibt er.

.

.

.

.

.

.

Bei seinen Forschungen in den Stauseen des Nationalparks am oberen Inn hatte Reichholf sich auf Wasservögel spezialisiert, u.a. auf Schwäne. Aber auch die dankten es ihm nicht: Um sie auseinander zu halten, mußte er sie beringen und dazu diese Nestflüchter erst einmal einfangen: Sie schissen ihn dabei jedesmal voll, aber noch schlimmer war, dass sie ihn im Gegensatz zu anderen Naturbeobachtern fortan mieden: „Sie drehten ab, sobald sie mich sahen. Ich war ihr Intimfeind geworden.“

.

Das selbe war bereits Konrad Lorenz beim Beringen seiner Dohlen passiert, weswegen er sich jedesmal verkleidete und eine Maske aufsetzte, wenn er sich ihren Nestern auf dem Dach des elterlichen Hauses näherte: „In einem gruseligen Teufelskostüm mit Hörnern, Schweif und Klauen kletterte der Herr Professor von Schornstein zu Schornstein, zur Verwunderung der Passanten drunten, die so entgeistert gafften, dass ich fürchten mußte, ‘ins Narrenhaus eingeliefert zu werden’,” schrieb er.

.

Bei den vom amerikanischen Rabenforscher Bernd Heinrich in Volieren gehaltenen Kolkraben reichten verschiedene Kopfbedeckungen: Seine „rote Mütze“ – die „gute“ – setzte er auf, wenn er sie fütterte; eine schwarze – „böse“, die er über die Augen zog, und vor der sie sich fürchteten, trug er dagegen, wenn er sie mit dem Netz fangen mußte, um sie zu wiegen: „Es ist wichtig, dass ich deutlich signalisiere, ob ich Gutes im Sinn habe.“ Auf Deutsch erschienen von ihm bisher zwei Bücher: „Die Seele der Raben“ („Ravens in Winter“ -1989) und „Die Weisheit der Raben“ (Mind of the Raven“ – 1999)

.

Der US-Rabenforscher John Marzluff führte mit einigen Studenten auf dem Campus seiner Universität, wo Krähen lebten, diesbezügliche Experimente durch: Diejenigen, die Im Nest Junge beringt hatten, wurden noch lange danach von den Krähen wütend verfolgt, während eine Studentin, die sie lange gefüttert hatte, als „Freundin“ angesehen wurde. Marzluff ging es dabei um die ausgezeichnete Gesichts-Gedächtnis-Leistung der Rabenvögel.Von ihm und dem Zeichner Tony Angell seien die Bücher „In the Company of Crows and Raven“ (2005) und „Gifts of the Crow“ (2012) erwähnt.

.

Ich beobachtete: An der Eidermündung in Schleswig-Holstein eine brütende Seeschwalben-Kolonie auf dem Beton des Stauwehrs. Sie brüteten keinen Meter von den ihnen dabei zuschauenden Touristen entfernt. Ihre Nester bestanden aus schnell zusammengeklaubtem Unrat, den die Flut angespült hatte. Attackiert wurden von ihnen nur die Vogelschutzwarte, wenn sie sich dort inmitten der Nationalparktouristen sehen ließen. Sie beringen jedes Jahr ihre Jungen, was die Vögel als Angriff auffassen. Nicht nur Rabenvögel haben gute Augen und ein gutes Personen-Gedächtnis.

.

.

Die wissenschaftliche ökologische Freilandforschung wird jetzt mehr und mehr von privaten Studien abgelöst, „im universitären Bereich abwertend Amateurforschung genannt,“ schreibt Reichholf. „Auch dass Modellrechnungen an Globalszenarien und der damit verbundene Megakongress-Tourismus immense Mengen Energie umsetzen, wirft Fragen nach der Moral [der Wissenschaft] auf.“ (Reichholf begleitete einst den Umweltminister Klaus Töpfer auf mehrere internationale Klima- und Umweltkonferenzen.)

.

Aber jetzt, mit 70 und nachdem er wie wir alle einen „schweren ökologischen Fußabdruck hinterlassen“ hat, reift in ihm die (postprotestantische) Erkenntnis: „Die Menschen brauchen schlechtes Gewissen.“ Er selbst fühlt sich mit seiner „Lebensweise“ schuldig, tröstet sich aber damit: „Vielleicht geht sie ja rechtzeitig vorüber, die Zeit des Menschen, bevor allzu viel Natur vernichtet ist. Dann erholt sie sich wieder. Leider haben wir, habe ich nichts mehr davon.“

.

Ähnliches hat auch die Tierbefreierin und Schriftstellerin Karen Duve kürzlich in ihrem Endzeit-Essay „Warum die Sache schiefgeht“ geäußert: Am Schluß ihrer pessimistischen Weltbetrachtung schöpft sie nur noch daraus Hoffnung, dass nach dem Untergang der Menschheit eine andere Spezies hochkommt: „Großäugige, intelligente Weidetiere. Es kann doch eigentlich nur besser werden.“ Der Kuhforscher Robert W. Hegner hatte schon vor dem „Welterfolg“ des Neoliberalismus die Wiederkäuer an die Spitze der evolutionären Säugetier-Entwicklung platziert, weil ihr Verdauungssystem weiter als das menschliche Gehirn spezialisiert sei.

.

.

Reichholf ist trotz seiner Öko-Ideologiekritik nicht frei von Ideologismen – mit seinem darwinistischen Utilitarismus, in dem stets nach dem „Nutzen“ gefragt wird. Selbst die Kooperation von Individuen wird als Mutualismus begriffen, d.h. sie geschieht zum „Nutzen“ der Beteiligten. Der Rabenforscher John Marzluff spricht sogar von einer „mutualistischen Ko-Evolution“ – zwischen Raben und Menschen.

.

Der Zoologe Bernd Heinrich schreibt über die Rufe eines Raben nach seinen „Kumpanen“, wenn er ein größeres totes Tier entdeckt hat: „Für mich ist es ein elegantes System des Teilens, das die Evolution da entwickelt hat, denn es ist nicht abhängig vom so oft unzuverlässign Altruismus eines einzelnen.“ In „Die Weisheit der Raben“ schreibt er: „Sowohl Sender [Nestjunge] als auch Empfänger [Elternpaar] haben Nutzen von der Kommunikation. Aber Kosten und Nutzen der Beteiligten können schwanken, und die Evolution verfolgt bei allen Beteiligten das Ziel, die Kosten zu minimieren.“ Aus einer banalen Bemerkung schließt er auf eine „Formel“ für die ganze Naturgeschichte – mit dem BWL-Begriff „Kosten“ auch noch. Der „Nutzen“ wird heute gerne in Energiemengen gemessen: Input-Output, dazwischen befindet sich eine Black Box: Sei es Pflanze oder Tier oder alles zusammen in einem „Öko-System“.Bernd Heinrichs halbe Studie über Hummeln besteht aus Energiemessungen.

.

Und Reichholf ist von klein auf an aufs Zählen fixiert, wie er in seinem vorläufigen Résümee eines unermüdlichen Erforschers der Naturgeschichte „Mein Leben für die Natur. Auf den Spuren von Evolution und Ökologie“ (2015) erwähnt.“Saß ich am Fernrohr, betätigten meine Finger ganz automatisch die Zähluhren…Es wurde mir nie langweilig, obgleich ich mit den Zahlen noch nichts anfangen konnte.“ In Tansania schaffte er später „mit einer Zähluhr in jeder Hand nach einiger Übung ein gleichzeitiges Zählen dreier verschiedener Arten, eine davon im Kopf.“ Das schafft „Tatsachen“, ebenso wie seine Photographiererei.

.

.

„Tatsache ist“ aber auch, schreibt Doris Lessing in einem ihrer hervorragenden Bücher über einige Londoner Katzen, „dass jeder aufmerksame, sorgsame Katzenbesitzer mehr über Katzen weiß als die Leute, die sie beruflich studieren. Ernsthafte Informationen über das Verhalten von Katzen und anderen Tieren findet man oft in Zeitschriften, die ‚Cat News‘ oder ‚Pussy Pals‘ heißen, und kein Wissenschaftler würde im Traum daran denken, sie zu lesen.“

.

Doris Lessings Katzen-Texte stehen in einer interessanten Tradition engagierter englischer Tierliebhaberinnen – aus der heraus solche phantastischen Bücher wie Clare Kipps „Clarence der Wunderspatz“ (1956) und Gwendolen „Len“ Howards „Birds as Individuals“ („Alle Vögel meines Gartens“ – 1954) entstanden. Die beiden waren musikalisch ausgebildete Hobbyornithologinnen, ihre Bücher wurden vom Biologen Julian Huxley bevorwortet; für die deutsche Ausgabe von „Clarence der Wunderspatz“ schrieb der Basler Biologe Adolf Portmann ein Nachwort.

.

Was Huxley in Len Howards „Tatsachenberichte“ schrieb, gilt erst recht für die Spatzenbiographie von Clare Kipps: „Howards Buchtitel – ‚Birds as Individuals‘ – weist auf einen der Hauptpunkte in dem Buch hin, dem die Verfasserin ihr Interesse zugewandt hat.“ – Und das über Jahre und Generationen, wobei es u.a. um Blaumeisen und Amseln ging, die von ihr gefüttert und umhegt wurden, und vornehmlich in ihrem Garten lebten, wozu auch das Innere des Hauses gehörte. „Nur wenn die Vögel zutraulich werden und keine Angst mehr haben, kann ein Beobachter hoffen, einen Blick in das Geheimnis ihres Lebens zu tun,“ meint Julian Huxley, der selbst Reiher und (arktische) Tauchvögel erforschte.

.

Egomanische Dichter sind dazu selten geeignet. Beispielsweise Peter Handke in: „Gestern unterwegs, Aufzeichnungen November 1987 bis Juli 1990“ (2005)

Der Autor ist in diesen anderthalb Jahren durch die halbe Welt gereist, mit Bus, Zug und Flugzeug, nirgends hielt er sich lange auf, gelegentlich unternahm er kleine Spaziergänge. Seine Aufzeichnungen bestehen aus kurzen Beobachtungen, Aphorismen und Notizen für weitere Buchprojekte. Die österreichische Zeitschrift „Profil“ nennt Handke in ihrer Rezension von „Gestern unterwegs“ (dem 4. in diesem Stil geschriebenen Buch des Autors), einen „Dichter, Feldforscher und Wandervogel“. Eigentlich sind alle drei Bezeichnungen zu hoch gegriffen, vor allem der „Feldforscher“. Im Folgenden seine Bemerkungen über Spatzen, für die er ein besonderes Interesse entwickelte:

„Gestern, als es noch nicht regnete, bei trockenem Asphalt, landete neben einem liegenden Platanenblatt ein Spatz, und das Blatt flog davon kurz auf; als ein anderer Spatz landete, rollte von ihm ein Steinchen hin auf das Blatt.,“ am Busbahnhof von Ljubljana, Slowenien 20.Nov. 1987.

„In-der-Welt-Sein (angesichts, ja angesichts, der abgefallenen Blätter jetzt im Morgenlicht von Zadar, mit Alten und Kindern als Passanten, mit Spatzenschreien.““

„Dubrovnik, Morgendämmerung, Spatzen raschelnd in der Palme.“

„Die Spatzen fliegen unter dem Wind (sie fliegen gerade im Tiefflug über den nassen Boden, lauter schrillend als der Sturm, diesen durchdringend.“ 6.Dez.1987

„Heute, noch in Bitola, gegen Mittag, beim Busbahnhof, dachte ich: ‚Wo bleiben die Spatzen?‘ Und im nächsten Moment landete mir schon einer vor den Füßen, und einen Moment später war der ganze Vorplatz spatzenvoll.“

Im Busbuffet von Florina, Griechenland: „draußen die Spatzen in einem Straßenbusch, der von ihnen, den Unsichtbaren, ruckelte.“

In Dodona: „Spatzen, kleine Fliegen in Stromlinienform.“

In Ioannina: „Die Spatzen und die Farne (die Spatzen hervorschwirrend aus den welken Winterfarnfeldern.“

„Olympia, Morgen, Spatzen.“

Die Startschwelle des Stadions von Olympia, „der etwa 20 Meter langen, aus hellem Marmor, und auf dieser langen Linie saß ein einzelner Spatz, und ein Flugzeug flog hoch darüber – gut, dass die Spatzen sich zu den Trümmerfeldern gesellen.“

In Arkadien: „Eisenhaufen neben den Gleisen, die Schrauben darin wie verrußte Zigarren, samt Spatzen…“

Mykene: „Graues Bruchland, das sich regt und regt und regt: von den grauen Spatzen.“

Gizeh, Ägypten: „die Spatzen auf den Pyramidenblöcken.“

Kairo: „im dicken Stadtstraßenstaub, wie einst auf den ländlichen Feldwegen der beginnende warme Sommerregen; die Beheimatung wieder durch die Allgegenwart der Spatzen.“

„Und in der Dämmerung dann auf dem Platz das wilde Geschrill der sich sammelnden Spatzen in den spärlichen Bäumen…“

An der Bahnlinie Clamart, Frankreich: „Die Stimme aus dem Dornbusch spricht von überallher, aus den Spatzenlauten..“

Tokio, Japan: „Der Schall der ersten japanischen Spatzen vor dem Fenster.“

„Oben auf dem Kastell das Trillern der Spatzen.“ Lissabon, 18.März 1988

„Die Spatzen am Meer als fliegende Fische.“

„Im Finstern des Vormorgens jetzt das Schrillen der ersten Spatzen.“

„Indem du wieder im Dunkeln die Spatzen belauschst, heute am Sonntag kaum übertönt durch die Autos.“

Leòn, Kastilien, 2.April 1988: „Spatz auf dem Zebrastreifen.“

„Spatzen in der Trauerweide, von der Weide das Wort ‚Trauer‘ wegschilpend.“

Arles, Frankreich: „Die Spatzen, wo sind sie heute? Und da sind sie auch schon. Und da waren sie auch schon.“

St. Antonin-sur-Bayon: „Die Spatzen sind mir lieb.“

Salzburg, 3.Mai 1988: „…wenn ein Spatz an mein Fenster kommt, dann schlüpfe ich in seine Existenz und picke im Kies herum.“

Gemona, Friaul: „Mann und Frau sind einander fremder als Mann (oder Frau) und Spatz – sie können sich vielleicht nur über den Dritten, den Spatzen, zeitweise näherkommen?“

Paris, Frankreich: „Auf wie schwachen Beinen wir stehen! – Ja, wie die Spatzen.“

Inverness, Schottland, 6.Jan. 1989: „…gestern Abend das Tausendgeschrei der seltsam großen Spatzen…die Erinnerung an den Sadat-Platz in Kairo vor genau einem Jahr, dort die Spatzen ebenso schreiend in den Bäumen.“

Birmingham, England, 18.Jan. 1989: „Abend, und auch hier die Völkerschaften der dunklen Spatzen mit den hellen Bäuchen, allerwärts auf den Simsen, wie in Inverness.“

Manchester: „Und das Schwarz der dichtgedrängten Spatzen auf den Haussimsen vom Vorabend wiederholt sich jetzt am Morgen an den Schuhreihen in der Auslage eines Schuhgeschäfts…“

Canterbury, England: „Im kahlen, weitverzeigten Vorknospenkirschbaum die Spatzen in Kirschrindenfarben…“

Dover, England: „Mein Stigmagefühl wäre etwa das einer Spatzenform in den Handflächen.“

Tours, Frankreich, 28.Jan. 1989: „In jeder Stadt unterwegs bisher zumindest ein Spatzenbaum; in dem sich die Spatzen am Abend versammeln zum Schlafen, noch bis lang in die Nacht schreiend; der Baum bezeichnet durch Spatzenkotteppiche zu seinen Füßen.“

Frankreich: „Auch in Ille-sur-T`èt die Spatzen nachts in dem einen Baum: sie schwirren wie aus dem Schlaf, wie im Schlaf von Platane zu Platane; …mitternachtlang das Rascheln und Schilpen der Spatzen, neugeborenenhaft, dazu das Geknatter der kleinen Schnäbel, ein Endlosgeknatter und -geschnäbel…“

Cerdagne, Pyrenäen: „…der Schneetag; und ein Spatz pickt vor mir auf dem Weg herum nach den da auftreffenden Flocken, eher Körnern.“

„Als der Sturm wieder einsetzt, wirbelt ein Spatz auf dem Weg auf der Stelle wie ein Blatt.“

Clamart, Frankreich 9.Juli 1989: „Der verwundete Spatz auf dem leeren Parkplatz, berührbar, todgeweiht, dahockend, ‚der Schatten seiner selbst‘: Bewahr wenigstens seine Form (jenes ‚Verschreibt!‘ = schreibt auf!, in den KZs).“

Gemona, Friaul, 18.Oktober 1989: „Ein liebliches Geräusch: das von badenden Spatzen in einer Wasserlache.“

26.Oktober 1989: „Gerumpel der Spatzen in einer welkenden Lärche.“

Soria, Spanien, 20 Dez.1989: „Verb für die Spatzen in den Winterbäumen: sie ‚knospen‘.“

Die Fassade von Santo Domingo: „Sie schubst mich, gibt mir einen Ruck, wie die Spatzen von Soria…“

„Immer wieder: Immer wieder denke ich bei aufschwaermenden Spatzen an Sternbilder (im Bus nach Salamanca).“

Auf der morgenleeren Rambla de Catalunya von Port Bou, „wo nichts unterwegs war als die Spatzen und ein Hund.“

Paris, 7.Juni 1990: „Und wieder erschienen die Spatzen als die Vögel des rechten Moments.“

Chaville bei Paris, 16.Juli 1990: „Am frühen Abend, niemand mehr da als er, betrat er erstmals sein Haus: Prachtvolle Leere. Lesen! Die lila Hortensien im Garten…Das Einfliegen der Spatzen.“

.

Die wissenschaftlichen Arbeiten der männiglichen Vogelforscher unterscheiden sich z.T. empörend von den Langzeitstudien dieser drei englischen Amateurinnen. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass der „Tierschutz“ in England „erfunden“ wurde – 1822. In England wurde aber auch etwa zur gleichen Zeit der „Utilitarismus“ – das Nützlichkeitsdenken – „erfunden“ – von Jeremy Bentham, den Darwin dann für seine Evolutionstheorie übernahm, dazu noch von Herbert Spencer die Vorstellung vom Überleben des Tüchtigsten und von Thomas Malthus den Populationsbegriff, verbunden mit der Idee der Konkurrenz als treibende Kraft der Artenentwicklung. Die drei Theoretiker gelten als Vordenker eines umfassenden Liberalismus, d.h. der definitiven Liberalisierung der Arbeits-, Boden- und Geldmärkte, verbunden mit der Zerstörung der Allmende (Common) und der Atomisierung aller Dorfgemeinschaften, was etwa um 1860 zum Abschluß kam.

.

Ebenso wie Bernd Heinrich ist auch Josef Reichholf bei seiner ornithologischen Forschung der Betriebswirtschafts-Jargon nicht fremd: „Im amazonischen Regenwald ist die Produktion hoch, die Produktivität aber (sehr) gering. Mit letzterem ist die Vermehrungsrate gemeint: der „erzeugte Überschuss“. Der Nachwuchs ist für ihn „die eigentliche ‚Währung der Evolution‘.“ Ihre Anzahl ergibt zusammen mit der Zeit „die Leistung“. In Brasilien begeisterte ihn „verständlicherweise“ die Kolibribeobachtung sehr, weil diese Winzlinge als Vögel „sehr leistungsfähig waren“. Über die Fischjagd der Reiher, die aus Warten und Lauern besteht, bemerkt er: „Das kostet sie kaum mehr als die Aufrechterhaltung des Grundumsatzes an Energie.“ Während die Tauchvögel viel Energie bei der Jagd auf Fische einsetzen: „In der Bilanz muß sich dieser Einsatz lohnen, d.h. mehr bringen, als der Kraftaufwand zur Unterwasserjagd an Energie kostet.“ An anderer Stelle heißt es: „Das Angebot nimmt Einfluß auf die Nachfrage. Diese Gegebenheit ist uns aus der Wirtschaft vertraut. In der Natur verhält es sich nicht anders.“ Das klingt fast nach der Einschätzung der Heidelberger Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard, “dass die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“. Derlei naive Begriffs-Übertragungen von (Un-)Kultur auf Natur und umgekehrt sind tief verankert. Und sie haben System, wie der Semiotiker Roland Barthes in seinen „Mythen des Alltags“ (1957) bemerkte: „Die Bourgeoisie verewigt sich und ihre Produktionsverhältnisse, indem sie permanent Geschichte in Mythos verwandelt: Der Mythos leugnet nicht die Dinge, seine Funktion besteht im Gegenteil darin, von ihnen zu sprechen. Er reinigt sie nur einfach, er macht sie unschuldig, er gründet sie als Natur und Ewigkeit, er gibt ihnen eine Klarheit, die nicht die der Erklärung ist, sondern die der Feststellung.”

.

Nach Erscheinen des Buches über “Die Entstehung der Arten” merkte Karl Marx an: “Es ist merkwürdig, wie Darwin unter Bestien und Pflanzen seine englische Gesellschaft mit ihrer Teilung der Arbeit, Konkurrenz, Aufschluß neuer Märkte, ,Erfindungen’ und Malthusschen ,Kampf ums Dasein’ wiederkennt. Es ist Hobbes ,bellum omnium contra omnes’, wo die bürgerliche Gesellschaft als ,geistiges Tierreich’, während bei Darwin das Tierreich als bürgerliche Gesellschaft figuriert.”

.

Der Soziologe Marcel Mauss schrieb in seiner berühmten Studie „Die Gabe“ (1923/24): “Erst unsere Gesellschaften haben, vor relativ kurzer Zeit, den Menschen zu einem ‘ökonomischen Tier’ gemacht…Es ist noch nicht lange her, seit er eine Maschine geworden ist – und gar eine Rechenmaschine.”

.

.

Der “Primitive” rechnet dagegen nicht. Marcel Mauss konnte sich auf den Sozialanthropologen Bronislaw Malinowski berufen, dessen dreijährige “Feldforschung” bei den Trobriandern in der Südsee, die in mehreren Büchern ihren Niederschlag fand, zu den Pioniertaten der Ethnologie zählt. In “Korallengärten und ihre Magie” (1935) versucht Malinowski das dem Gabentausch (im Gegensatz zum Warentausch) innewohnende Denken zu charakterisieren:

.

Auf den Trobriand-Inseln gibt es fünf Dörfer, die neben Gartenbau, den alle betreiben, noch fischen gehen. Dazu gehört auch eine kleine Perlmuschel, ‘lapi’ von den Eingeborenen genannt, die traditionell als wichtigste eßbare Muschel gilt. „Wenn man eine Muschel öffnete und dabei eine große, wohlgerundete Perle fand, warf man sie meist den Kindern zum Spielen zu. Unter europäischem Einfluß ist nun ein neuer Erwerbszweig aufgeblüht; dank der klugen Gesetzgebung von Papua-Neuguinea ist es europäischen Händlern nämlich untersagt, die Perlenfischerei selbst auszuüben oder zu organisieren; erlaubt ist lediglich, den Eingeborenen Perlen abzukaufen.“ Das hat sich für die fünf Gemeinden als eine „große Einkommensquelle“ erwiesen. Aber es hat ihre Insel-Gesellschaften nicht durcheinander gebracht: „Obgleich nämlich die Perlenfischerei Aussicht auf unermeßlichen Reichtum eröffnet und die gesamte Verteilung der Macht in Frage stellt, wird sie doch nur in den fünf Gemeinden betrieben, in denen man schon immer nach ‘lapi’-Muscheln tauchte.“

.

Zudem haben die Trobriander nur geringen Bedarf an europäischen Waren, seien es Schmuck, Eisenwaren oder anderes. Immer wieder bieten europäische Händler deswegen Neues an, ja versuchen sogar in Europa bestimmte Dinge für sie aus Südsee-Materialien herzustellen. Eigentlich haben die Trobriander nur Interesse an Tabak, und das auch nur in kleinen Mengen. Umgekehrt zeigen sie „für die kindische Sucht der Europäer nach Perlen Verachtung. Für die Trobriander in den erwähnten fünf Gemeinden kommt der Gartenbau (für den Eigenbedarf) zuerst, dann der Fischfang (zu Tauschzwecken) „und zuletzt die Perlfischerei“. Ein Händler schimpfte gegenüber Malinowski über sie: Wenn die Gärten in voller Freife stehen „schwimmen diese gottsverdammten Nigger nicht, auch wenn du sie mit kaloma (Schmuckmuscheln) und Tabak vollstopfst.“ Wenn auf Grund einer Übereinkunft mit einer Gartenbaugemeinde ein großer Fischzug unternommen werden muß, „kann rein gar nichts diese Hornochsen dazu bringen, sich ordentlich um die ‘lapi’-Muscheln zu kümmern.“

.

.

Jacques Derrida spricht im Zusammenhang der Gabenanalysen von Malinowski und Mauss von einer „Anökonomie“. Denn Malinowski meinte, „im Hinblick auf die trobriandische Wirtschaft von Währung, Geld oder Tauschmittel zu reden, ist ebenso unrichtig wie die Anwendung der Begriffe Kapital und Zins oder die Vorstellung, es gäbe bei ihnen in Handwerk und Arbeit eine der unseren vergleichbare Spezialisierung“ (Arbeitsteilung). Er hat ausgerechnet: „Gemessen ins Yamskörben, dem Standardmaß, oder in Tabakstangen, dem heutigen Äquivalent, kann ein Fischer nach meiner Schätzung mit einem Durchschnittsertrag beim Perltauchen täglich etwa zehn- bis zwanzigmal mehr verdienen als mit einem erfolgreichen Fischfang. Aber darauf achtet er nicht.“

.

Bereits mehr als hundert Jahre zuvor hatte der russische Weltumsegler Adam Johann von Krusenstern über eine andere Gruppe von Südseeinsel-Bewohnern in seinem Buch „Reise um die Welt in den Jahren 1803-1806“ geurteilt: Die Bewohner der Sandwich- Inseln (Hawaii) und der Washington-Inseln (Nukahiwa) werden von keinen andern an körperlicher Schönheit übertroffen.“ (Reichholf behauptet dies von den Massai). Krusenstern bemerkte aber darüberhinaus auch noch: Ihre Schönheit sei im Gegensatz zu den Europäern „kein Vorzug, den die Natur nur den Vornehmen gewährt, sie ist hier ohne Ausnahme einem jeden verliehen. Die mehr gleiche Vertheilung des Eigenthums mag wohl den Grund dazu legen. Der noch wenig aufgeklärte Nukahiwer erkennt in der Person seines Königs noch nicht den Despoten, für den allein er seine besten Kräfte aufopfern muß…Die geringe Autorität lässt ihm mehr Freiheit zur Arbeit und gewährt ihm den freien Besitz des Landes, so dass ein jeder mit sehr geringen Einschränkungen daran Theil haben kann.“

.

Schon wenig später machten die Europäer jedoch den letzten Inseln der Anökonomie den Garaus: Erst mit Betrug und Zwangsarbeit und dann mit Niedriglohnarbeit. So dass die Forschung vor einigen Jahrzehnten bereits gezwungen war, von der Ethnologie zur Ethologie überzuwechseln.

.

(„Über Tiere habe ich immer mehr gewußt als über meine engsten menschlichen Freunde,“ schrieb der Mitbegründer der Ethologie Konrad Lorenz. Ähnlich meinte Doris Lessing, dass sie immer mehr über ihre gestorbenen Katzen als über ihre verstorbenen Freunde und Verwandte getrauert habe.)

.

.

Mit diesem „Shift“ war es – wie noch bei Krusenstern und vielen anderen Forschern nach ihm – allerdings nicht mehr möglich, bereits nach 10 Stunden in Alaska, so wie der Naturforscher Georg Wilhelm Steller einst, Wesentliches zu entdecken; oder wie Charles Darwin, nach vier Wochen auf den Galapagos-Inseln. Die amerikanische Primatenforscherin Shirley Strum brauchte Jahrzehnte mit einem geduldeten Aufenthalt unter Pavianen in Kenia, um sie einigermaßen zu verstehen.

Auf einem Pavian-Kongreß in Brasilien berichtete sie, dass in ihren Horden schier permanent versucht werde, das soziale Zusammenleben erträglich zu gestalten. Und weil die Paviane dazu weitaus weniger Hilfsmittel haben als wir (Statussymbole, Sprache, Kleidung, Werkzeug etc.), deswegen seisen sie quasi Sozial-Profis im Vergleich zu uns Menschen und machen das “wirklich nett” – nicht zuletzt deswegen, “weil im Unterschied zu den Menschen keiner von ihnen über die Fähigkeit verfügt, die wichtigsten Lebensgrundlagen zu kontrollieren. Jeder Pavian hatte sein eigenes Futter, sein eigenes Wasser, seinen eigenen Platz im Schatten und sorgte selbst für die Abdeckung seiner grundlegenden Lebensbedürfnisse. Aggression konnte zwar als Druckmittel eingesetzt werden, stellte jedoch einen gefesselten Tiger dar. Grooming, Einander-Nahesein, gesellschaftlicher guter Wille und Kooperation waren die einzigen Vermögenswerte, die man gegenüber einem anderen Pavian als Tausch- und Druckmittel einsetzen konnte. All das waren Aspekte der ‘Nettigkeit’…Was ich entdeckt hatte, war ein revolutionäres neues Bild der Pavian-Gesellschaft.”

.

.

.

Wenn man die Anökonomie verläßt, fängt man an, die Natur zu berechnen. Nach Abwicklung der deutschen Hochseefischerflotte schrieb der ehemalige Bremerhavener Matrose Jens Rösemann, um seine jahrzehntelange Tätigkeit „aufzuarbeiten“, einen Brief an seinen Enkel Armin: „Vielleicht meinst Du, dass wir Tierquälerei betrieben hätten. So dachte ich zuerst auch. Vor allem hatte ich etwas Angst, wenn ich vor einem Kabeljau von über einem Meter stand, der mit dem Schwanz schlug und sein großes Maul aufsperrte. Aber so ist das in der Natur, einer frißt den anderen. Und wir lebten nun davon, dass wir Fische fingen. Später sah jeder von uns nicht mehr das einzelne Tier, das da an Deck lag. Es war Geld! Davon lebten wir und unsere jungen Familien daheim.“ Fast logisch geht hier die darwinistische Weltsicht in eine kapitalistische über – und beide legitimieren sich gegenseitig. Die „Logik“ wird überhaupt gerne in Naturvorgängen „entdeckt“.

.

Die Fischer sind im übrigen die einzigen Lebensmittelproduzenten, die nicht säen, aber ernten, deswegen hießen z.B. die Fischrestaurants in der DDR „Gastmahl des Meeres“. Bezeichnenderweise erholten sich die „Bestände“ der Speisefische in den Meeren nur während der zwei Weltkriege halbwegs, weil die Fischer und ihre Schiffe anderweitig eingesetzt wurden.

.

.

.

Zur Naivität, mit der Reichholf und Heinrich BWL-Begriffe in die Verhaltensforschung integrieren, gehört ihre weitgehende Ignoranz gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen: Während Heinrich abgesehen vom Treiben der Holzfirma in den Wäldern von Maine sich für keine Nachrichten mehr interessiert, weil er sowieso nichts daran ändern kann, wie er sagt, übersah Reichholf während seines Aufenthaltes in Eritrea schlicht den Beginn des Krieges mit Äthiopien: „In unserer Unbekümmertheit als Ornithologen hatten wir so gut wie nichts mitbekommen von den sich zuspitzenden politischen Ereignissen.“

.

Man muß jedoch auch erwähnen, dass er in seinem Buch immer mal wieder an Darwins politökonomisch fundiertem Theoriegebäude kratzt, hackt. Und dass er sich nicht scheut, immer mal wieder „steile Thesen“ aufzustellen. (1)

.

Die Art von Biologiewissen, die er in seinen demnächst 30 Büchern erfolgreich entwickelt hat, nähert sich trotz aller Populations-Schätzungen und -Statistiken gleichzeitig den wunderbaren Tier-Erzählungen der ersten Verhaltensforscher Konrad Lorenz und Oskar Heinroth an, die, wie Reichholf auch, auf Wasservögel spezialisiert waren. „Das bloße Bestimmen, das allzu leicht in eine Jagd nach Raritäten übergeht, war es nicht, was mich an den Wasservögeln fesselte, (2) Zudem ist er wie sie ein leicht misanthropischer Konservativer, der jedoch – ebenfalls wie sie – mit seinen fundierten Theorien immer wieder alte Natur-Ansichten und -Aspekte „revolutioniert“.

.

.

.

Nur schade, dass ihn dabei die Sozialwissenschaften kalt lassen, dabei steckt in der Natur mehr Kultur als man heute noch glaublich findet. Reichholf sieht das (natürlich möchte man fast sagen) genau andersherum: „Es steckt doch weit mehr Biologie in den Menschen, als Human- und Geisteswissenschaftler bereit sind zu akzeptieren.“ Er kommt, wie man so sagt, aus der bayrischen „Jagdwissenschaft“, was sich heute in Deutschland durchgängig „Wildtierforschung“ nennt. Nach Engagement im Naturschutz und Promotion (über Wasserschmetterlinge) folgte er seinem Vorvorgänger Hans Krieg (3) auf die Lebensstelle eines Sektionsleiters Ornithologie der Zoologischen Staatssammlung München, eine der größten Sammlungen weltweit. Zuvor unternahm er, wie vor ihm Hans Krieg, eine erste Forschungsreise nach Brasilien – in den Regenwald. Später beteiligte er sich an ornithologischen Exkursionen und Expeditionen nach Äthiopien, Italien, in die Serengeti, nach Indien, Südostasien und auf einige mehr oder weniger exotische Inseln.

.

.

.

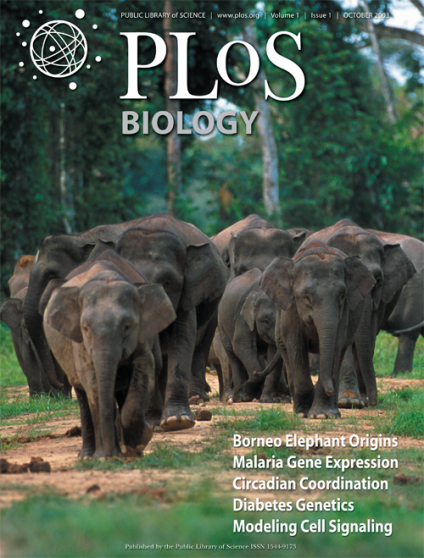

Von diesen Reisen erzählt er in seinem o.e. Buch, und was für Gedanken und Fragen ihm dabei kamen – z.B.: Warum befindet sich „die Wiege der Menschheit“ ausgerechnet in der Serengeti (die Bernhard Grzimek einst „rettete“), d.h. warum gingen bzw. liefen die „Vormenschen“ von der dortigen Savanne aus – aufrecht – in die übrige Welt hinaus? Und was hat das mit den dort lebenden Pferden (Zebras) und ihrem seltsamen schwarz-weiß gestreiften Fell zu tun – und wie das wiederum mit der dort ebenfalls „heimischen“ Tsetsefliege zusammenhängt, die der Frankfurter Zoodirektor Grzimek den „bedeutendsten Naturschützer Afrikas“ nannte… (4) So denkt sich das alles bei Reichholf fort und zusammen. Auch bei ihm daheim, wo er den Anhängern eines ideologisierten „Ökologismus“ vorwirft, den Faktor „Zeit“ bei ihren Einschätzungen von Entwicklung zu gering zu schätzen. So erklärt er sich den Rückgang der Schmetterlinge, deren Raupen von Kohlblättern leben, damit, dass ihm „aus der Distanz von Jahrzehnten die große Umstellung aufgefallen ist, die seit den Siebzigerjahren stattgefunden hat. Weithin. Aber regional unterschiedlich. Aus vielen, aus den meisten der früheren Gemüsegärten wurden in Stadt und Land Blumengärten.“ Wenn nicht bloß saubere Rasenflächen. Seit einigen Jahren ist daneben das Anlegen von Gartenteichen beliebt. Es gibt ganze Zeitschriften, die immer neue Garten-Tipps und -Ideen liefern.

.

In Brasilien notierte Reichholf sich: „Die große Zerstörung der Tropenwälder setzte ein mit der Umstellung der Weide- auf Stallviehhaltung in Europa. Sie ist auf den Import von Futtermitteln aus Übersee angewiesen.“ Er nennt das „Öko-Kolonialismus“. Er bekam dort, in Mato Grosso, Zahnschmerzen, das verschaffte ihm einen intellektuellen Zugang zu den schlechten Zähnen der Indios und vor allem der Mischlinge, sowie auch zu den Erde fressenden Papageien dort, was sich beides auf einen extremen Kalzium-Mangel in der Region zurückführen läßt.

.

Auch die Südsee-Insulaner, deren schöne Zähne von den ersten europäischen Weltreisenden bewundert wurden, haben heute sehr schlechte Zähne. Dies liegt jedoch an ihren amerikanisierten Eßgewohnheiten (Fast-Food und Snickers). Auf Tahiti, das zu Frankreich gehört, kaufen die dort stationierten Fremdenlegionäre ihren einheimischen Freundinnen als erstes ein Gebiß, das sie allerdings mitnehmen, wenn sie ihren Heimaturlaub antreten. Diese nicht-chemische Zahnverfalls-Erklärung erwähnt jedoch nicht Josef Reichholf, sondern der Schriftsteller Paul Theroux in seinem Reisebericht: „Die glücklichen Inseln Ozeaniens“ (1998).

.

Erwähnt sei aber auch noch, was Reichholf in seinem Serengeti-Kapitel nur streift: Die kenianischen Nationalparks wurden von Richard Leakey verwaltet, der vor allem mit der Bewaffnung seiner Parkwächter im Kampf gegen Wilderer beschäftigt war. Er war zugleich Direktor des Nationalmuseums von Kenia und oberster Hüter aller archäologischen Stätten des Landes. 2007 initiierte er das „Turkana Basin Institute“, das Forschungsprojekte unterstützt und der lokalen Bevölkerung am Turkana-See die in dieser Region entdeckten vorzeitlichen Funde näherbringt. Diese Funde hatten seine Eltern – die Paläoonthologen Mary und Louis Leakey ausgegraben und dort gräbt immer noch Richard Leakeys Frau, Meave, zusammen mit ihrer Tochter. Sie fanden 1994 die bisher älteste Australopithecusart und 1999 einen 3,5 Millionen Jahre alten Schädel, den sie „Kenyanthropus platyops“ nannten (zu Deutsch: „Keniamensch mit flachem Gesicht“, auf Englisch: „Flat Faced Man“).

.

Louis Leakey beteiligte sich an der Publizierung dieser vorerst letzten Entdeckung seiner Familie. In den Sechzigerjahren finanzierte er zehn Jahre lang die drei Nicht-Akademikerinnen Jane Goodall, Dian Fossey und Birute Galdikas, damit sie Menschenaffenforschung auf eine neue – interaktive – Weise betrieben. Durch deren Arbeit und ihre Publizität entstand daraus später eine ganze feministische Affenforschung. Von der u.a. die Akteur-Netzwerk-Theorie des Wissenssoziologen Bruno Latour beflügelt wurde.

.

.

.

Es finden sich in Reichholfs neuem Buch durchaus Anklänge an den Wissenssoziologen Latour, den er aber wahrscheinlich nicht kennt, jedenfalls nicht nennt, obwohl der 2009 in Reichholfs Münchner Wirkungsstätte einen „Kulturpreis“ der Universitätsgesellschaft bekam, weil diese ihn „zu den einflußreichsten und gleichzeitig populärsten Vertretern der Wissenschaftsforschung (Science Studies)“ zählte. Eine seltsam amerikanische Begründung – übers „Ranking“. Der so Ausgepreiste stellte daraufhin sein „Kompositionistisches Manifest“ in München vor. Es beinhalte nichts „Konstruiertes“, sei leicht zu „kompostieren“ und nicht „allzu weit vom ‚Kompromiß‘ entfernt“. Als erstes richtete sich sein „Kompositionismus“ gegen die „Kritik“, denn „was nützt es, Löcher in die Einbildung zu schlagen, wenn nichts Wahreres dahinter enthüllt wird?“ Als zweites plädierte er für einen „Multinaturalismus“ – statt „die Natur“, die in einem Gegensatz zu „der Gesellschaft“ und „der Wissenschaft“ steht. Alle drei müßten wir überwinden oder jedenfalls nicht einfach als gegeben voraussetzen.

.

Latour fühlt sich dem „16.Jahrhundert näher als der Moderne“ – der Zeit vor dem „epistemologischen Bruch“, den Hobbes und Locke mit der Trennung von Objekt und Subjekt, Fakt und Fetisch vollzogen. Den heutigen „Reduktionisten“, namentlich in der Biologie, wirft er ihr „materialistisches Weltbild“ vor, das stets auf der „widersprüchlichen Vorstellung einer Handlung ohne Handlungsinstanz“ hinauslaufe. Wobei er jedoch einräumt, dass dieser Reduktionismus in den Laboratorien eine „enorm wichtige Handhabe biete, um praktische Effekte zu produzieren“. So sieht das auch der Virologe und Erforscher etlicher Rabenvögel: Lawrence Kilham, der davon jedoch nichts wissen will.

.

„Kompositionisten“ können sich laut Latour „allerdings auf solch einen Trick nicht verlassen. Die Kontinuität aller Handelnden in Raum und Zeit ist ihnen nicht gegeben wie den Naturalisten: Sie müssen sie langsam und fortschreitend komponieren. Und zwar aus diskontinuierlichen Teilen.“ Dazu gehört auch noch seine Einschätzung – eingedenk „Kopenhagen, Klimaerwärmung, Genmais und Virenepidemien“, dass die Experimente der „Naturalisten“ längst den Laboratorien entwachsen sind und alle betreffen – jeden von uns: „Mitforscher“ von ihm genannt. Auf sie setzt auch Reichholf: „Ornis“, „Bird-Watcher“ oder auch „Birder“ von ihm genannt. (5) Dabei kritisiert er immer wieder die Naturschützer, dass sie in den von ihnen durchgesetzten deutschen Nationalparks die Naturbeobachter und -forscher aussperren, die Jäger und Angler dagegen zulassen.

.

(Die Umweltschutzorganisationen ähneln mit ihren praktisch-politischen Kompromissen den Radfahrerverbänden, die scheinbar den Stärkeren – den Autofahrern – Radwege abtrotzen, in Wahrheit jedoch dazu beitragen, dass sich die Radler gegen die Schwächeren – die Fußgänger – durchsetzen, für diese sind sie inzwischen gefährlicher als Autos. Man muß aber ja vielleicht nicht so weit gehen wie der reaktionäre Westberliner Bauunternehmer Karsten Klingbeil, der am Wannsee wohnend meinte: “Wir sind früher mit unseren Mädchen im Kanu immer ins Schilf gefahren. Kein Mensch hat uns da entdeckt. Aber heute ist das streng verboten. Dafür haben die Grünen mit ihrem Röhrichtschutzgesetz gesorgt. Wo sollen die jungen Leute jetzt hin? Das ist eine verlorene Generation.“)

.

.

.

.

Kurzum: „Aus Fakten wurden Belange“ (Latour). Wir müssen uns also nun alle kümmern, kämpfen. Seine „politische Ökologie“ ist jedoch das Gegenteil von einer (grünen) „Öko-Politik“. (6) Dazu gehört die Einsicht, „Kritik, Natur, Fortschritt, das sind drei der Zutaten des Modernismus, die kompostiert werden müssen“. Aber etwas bleibt – wie er am Schluß seines „Münchner Manifests“, gestand, und das hätte sein neues noch mit dem alten Manifest (von Marx und Engels aus dem Jahr 1847) gemein: „Der Hunger nach der Gemeinsamen Welt ist das, was vom Kommunismus im Kompositionismus steckt, mit diesem kleinen aber wichtigen Unterschied, dass sie langsam komponiert werden muß, anstatt als gegeben betrachtet und allen auferlegt zu werden.“

.

Latour gab sich in München optimistisch: Es scheint als sei die Menschheit „wieder in Bewegung, aus einer Utopie vertrieben, der Utopie der Ökonomie, und nun auf der Suche einer anderen, der Utopie der Ökologie“.

.

.

.

Zurück zu Reichholf, dem das meiste nicht fremd sein sollte. Der jedoch abseits eines solchen „French Discourse“ eher an „Nature Narratives“ – an Naturgeschichten – interessiert ist. Zu den besten „Nature Narratives in American Literature“ gehört laut Wikipedia das 1968 von Edward Abbey veröffentlichte Buch „Desert Solitaire“. Es war Abbeys erstes Non-Fiction-Buch und handelte von seinem einjährigen Aufenthalt in den Canyons von Utah 1956-57. Der Schriftsteller und Anarchist arbeitete in verschiedenen Nationalparks und begründete die Umweltschutz-Organisation „Earth First“, deren Aktivisten immer mal wieder des „Öko-Terrorismus“ verdächtigt wurden. Dies gilt noch mehr für ihren Ableger, die 1977 gegründete „Earth Liberation Front“ (ELF), die vom FBI schon bald als „einheimische Terroristengruppe Nummer 1“ klassifiziert wurde.

.

Die Organisation „Earth First“ gab kürzlich einen zweiten „Direct Action Manual“ heraus, ein Handbuch für Sabotageaktionen von Umweltschützern. (7) Berühmt wurde in dieser Hinsicht der „UNA-Bomber“ Theodore Kaczynski – ein Mathematiker (seine Doktorarbeit schrieb er über Grenzfunktionen), den Wikipedia als „naturorientierten Anarchisten“ und „Neo-Ludditen“ bezeichnet. Er lebte zurückgezogen im Wald von Montana und verschickte von dort 16 Briefbomben an Informatiker und Computerhändler, wobei etliche schwer verletzt wurden und einige starben. Nachdem er damit den Abdruck seines ökologischen Manifests „Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft“ in der New York Times erzwungen hatte, konnte er anhand seines Denk- und Schreibstils identifiziert und 1996 verhaftet werden. Er bekam eine lebenslange Gefängnisstrafe.

.

Der Leipziger Künstler Lutz Dammbeck drehte 2004 einen Film über ihn und seine Gegner: „Das Netz“, außerdem veröffentlichte er Kaczynskis Manifest auf Deutsch. Sein Film besteht vor allem aus Interviews mit Beteiligten an der Entwicklung von Internet-Technologien und den entsprechenden Sozialtheorien. Deren Voraussetzung war die inzwischen nahezu weltweit durchgesetzte und empirisch fruchtbar gewordene Überzeugung, dass die Gesetze komplexer Systeme unabhängig von dem Stoff, aus dem sie gemacht sind – also auf Tiere, Computer und Volkswirtschaften – gleichermaßen zutreffen. Dass der UNA-Bomber einigen dieser Denker und Macher Briefbomben geschickt hatte, wurde als „Maschinenstürmerei“ bezeichnet.

.

.

.

Diesen Begriff (in bezug auf einen Zentralcomputer allerdings noch) hatte 1953 der Schriftsteller Kurt Vonnegut mit seinem Buch „Das höllische System“ wieder eingeführt. In dem Aufstands-Szenario, das er darin entwarf, indem er die Militärforschung des „Fathers of Cyborg“ Norbert Wiener und des Mathematikers John von Neumann weiter dachte – geht es um die Folgen der Elektronisierung von Hand- und Kopfarbeit, d.h. um die aus dem Produktionsprozeß entlassenen Massen, die überflüssig geworden sind und nur noch die Wahl haben zwischen 1-Dollarjobs in Kommunen und Militärdienst im Ausland, wobei sich beides nicht groß unterscheidet. Dagegen revoltieren sie irgendwann, ihr Aufstand wird jedoch niedergeschlagen. Norbert Wiener beschwerte sich laut der Biologiehistorikerin Lillly Kay brieflich beim Autor über seine reaktionäre Rolle darin. Vonnegut antwortete ihm: „Das Buch stellt eine Anklage gegen die Wissenschaft dar, so wie sie heute betrieben wird.“ Es endet damit, dass die Rädelsführer hingerichtet werden, darunter der Überläufer John von Neumann, er verspricht: „Dies ist nicht das Ende, wissen Sie.“

.

Noch während der Attentatsserie von Kaczynski beantwortete der anarchistische Schriftsteller Thomas Pynchon 1984 in der „New York Times Book Review“, die alte Frage „Is it O.K. to Be a Luddit“? Er spielte damit ebenso wie Vonnegut und Kaczynski auf die englischen Maschinenstürmer um 1800 an, die man „Ludditen“- nach ihrem( fiktiven) Anführer Ned Ludd – nannte, wobei Pynchon jedoch an eine mögliche Zerstörung der heutigen Hightech-Netzwerke dachte. Sein Text endete mit dem Satz: „Wenn die Kurven der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Robotern und der Molekularbiologie konvergieren… Jungejunge! Es wird unglaublich und nicht vorherzusagen sein, und selbst die höchsten Tiere wird es, so wollen wir demütig hoffen, die Beine wegschlagen. Es ist bestimmt etwas, worauf sich alle guten Ludditen freuen dürfen, wenn Gott will, dass wir so lange leben“. (8)

.

.

.

Theodore Kaczynski und ebenso Edward Abbey waren zunächst Henry David Thoreau theoretisch wie praktisch in die Waldeinsamkeit gefolgt. Dieser hatte dort in einer selbstgebauten kleinen Hütte zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage verbracht und darüber 1854 seinen „Klassiker aller Alternativen“: „Walden oder das Leben in den Wäldern“ (von Maine) veröffentlicht. Er beschrieb darin laut Wikipedia sein einfaches Leben am See und dessen Natur, aber er integrierte auch Themen wie Wirtschaft und Gesellschaft.“ Zentral ist für Thoreau der Begriff „Reliance“ (Autarkie, Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten). Beeinflußt hat ihn in dieser Hinsicht der Dichter Ralph Waldo Emerson, der 1841 einen Essay mit dem Titel „Self-Reliance“ veröffentlicht hatte – über „the nature of the aboriginal self“. Seine „Self-Reliance“ läßt sich mit Selbständigkeit übersetzen, wobei sie dann politisch als Konzentration auf die ländliche Entwicklung und deren Abkoppelung vom internationalen Handel begriffen wird.

.

.

.

.

In diesem Horizont denkt auch Edward Abbey, wenn er z.B. schreibt: „Wachstum um des Wachstums willen ist die Ideologie der Krebszelle.“ (9) Einer seiner unmittelbaren Vorläufer war der Forstwissenschaftler, Wildbiologe, Jäger und Ökologe Aldo Leopold, dessen 1949 veröffentlichter Bericht über sein Renaturierungsprojekt am Wisconsin River „Sand County Almanac“ ebenfalls zu den „Landmarks of the Conservation Movement“ zählt.

.

.

.

.

Auf ihn sowie auf Abbey und Thoreau beruft sich der Rabenforscher Bernd Heinrich in seinem 1994 veröffentlichten Bericht „Ein Jahr in den Wäldern von Maine“. Auch der Zoologe aus Maine lebte zurückgezogen in einer selbstgebauten Hütte – um dort das Zusammenleben von Kolkraben zu studieren. Der Uniprofessor, Langstreckenläufer und Jäger Bernd Heinrich ist aktives Mitglied der „Wilderness Society“, die sich seit 1935 auf jenes Viertel der US-Landfläche konzentriert, das allen Amerikanern gehört, d.h. auf Nationalparks, Bundesforsten, Wildreservate und die Regionen, die das U.S. Bureau of Land Management verwaltet. (Reichholf ist im „World Wide Fund For Nature“ – WWF – aktiv.)

.

Zu Heinrichs Studenten, die ihm ein paar Wochen bei seiner Rabenforschung im Wald halfen, zählte auch einer, der ein T-Shirt von „Earth First“ trug. Da in einem der Wälder von Maine zuvor gerade eine „Earst First“-Sabotageaktion stattgefunden hatte: Es wurden Maschinen sabotiert und Nägel in Bäume geschlagen, um diese vor dem Gefälltwerden zu schützen (der Konzern „Timberlands“ wollte 42.000 Festmeter Holz fällen lassen), befürchtete Bernd Heinrich, dass man ihn dieser Tat verdächtigen würde, zumal er ebenfalls einige Nägel in Bäume geschlagen hatte, allerdings nur vorübergehend, um über sie an die Rabennester in den Baumkronen heranzukommen.

.

Er wurde den Raben immer ähnlicher, schreibt er in seinem o.e. „Nature Narrative“ (10), das jedoch „Wirtschaft und Gesellschaft“ außen vor läßt, dafür aber überflüssigerweise ein paar Exkurse in Astronomie und Physik bietet.

.

.

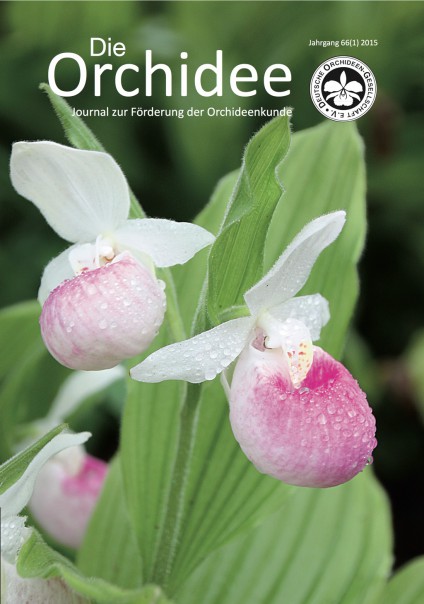

Das Coverphoto zeigt bestimmt einen „Garten“ in Westdeutschland. Josef Reichholf fragt sich in seinem Buch „Mein Leben für die Natur“, warum in der ökologisch so versauten DDR mit ihren vergifteten Flüssen und der vergifteten Luft im „mitteldeutschen Chemie-Dreieck“ trotzdem noch jede Menge Fischadler, Biber, Kolkraben und andere Tiere lebten, die in der BRD längst verschwunden waren – trotz aller Umweltschutzgesetze, Filter- und Kläranlagen, Naturschutzgebiete und zig Millionen DM teuren Renaturierungen dort. Diese Frage wirft Reichholf auch in Interviews und bei sonstigen Gelegenheiten auf. Ich habe jedoch nicht den Eindruck, dass er sie bündig – und sei es mit einer „steilen These“ – beantwortet.

Wenn man hingegen einen Ostler, irgendeinen, fragt, wie das möglich war, kommt sofort die Antwort: „Kein Geld!“ Gemeint ist damit, dass nicht alles – flächendeckend – „kultiviert“ werden konnte. Es handelte sich dabei nicht um eine bürgerliche Gesellschaft, sondern um einen „Arbeiter- und Bauern[d.h.Landarbeiter]staat“, was bedeutete, dass man mit ihnen nicht wie mit den Arbeitern [Arbeitnehmern] und Bauern [Selbstausbeuter] im Westen umgehen konnte. „Wir tun so, als ob wir arbeiten – und die tun so, als ob sie uns bezahlen.“ Andersherum, mit den Worten des DDR-Dramatikers Heiner Müller über den Westen gesagt: „Wer Arbeitslosigkeit hat, braucht keine Stasi!“ In der ostdeutschen Betriebsräte-Initiative wurde klar: Die DDR ist nicht an zu viel Unfreiheit, sondern im Gegenteil, an zu viel Freiheit – im Produktionsbereich nämlich – zugrunde gegangen. Und bekanntlich waren die Produktionsbetriebe so etwas wie „Lebensmittelpunkte“ für die Werktätigen, und das waren wegen der „Arbeitspflicht“ quasi alle, trotzdem mangelte es – scheinbar paradox – in der DDR an allen Ecken und Ende an Arbeitskräften. Die Hamburger Bankierstochter Birgit Breuel sah das als Treuhandchefin natürlich am Ende ganz anders, indem sie von einer in den DDR-Betrieben bloß „versteckten Arbeitslosigkeit“ sprach (um die von ihr verfügten Massenentlassungen – „Großflugtage“ von den Treuhandmanagern genannt – zu begründen). Der Besitzer des oben abgebildeten Gartens mit Teich hat jedenfalls keine Kosten und Mühen gescheut, um etwas ganz ganz Tolles zu kreieren bzw. zu generieren, wie man heute sagt, da man mehr und mehr von „Evolution“ statt von „Geschichte“ spricht.

.

.

Anmerkungen:

(0) Das trifft sich mit seinem ökologisch-politischen Credo: „Hauptzweck ist das Persönliche, das Erleben von Natur…Erfolgreicher Naturschutz braucht nicht mehr Ökologie oder sonstige Wissenschaft, sondern viel mehr Emotion.“ Aber auch diese wurde inzwischen in die kapitalistischen „Scheuer des Nutzens“ eingefahren. Indem „die Natur heilt“: Waldspaziergänge machen gesund, Moore und Sümpfe helfen gegen den modernen Streß. Japanische Forscher haben neuerdings sogar quantitativ bestimmt, wie lange wir in der Natur verweilen müssen, um uns besser zu fühlen. Eine von ihnen 2009 in 24 Wäldern durchgeführte Studie mit dem Titel ‘Die physiologische Wirkung von Shinrin-yoku’ [Waldbaden] lieferte eine überzeugende Auflistung der Vorteile des Waldaufenthalts: ‘Senkung der Cortisol-Werte, der Pulsfrequenz, des Blutdrucks sowie der Sympathikus-Aktivität, während die Aktivität unseres parasympathischen Systems zunimmt.’ Schon nach 20 Minuten im Wald begannen die Probanden sich merklich zu entspannen.” Für ihre Hunde galt im Wald jedoch das Gegenteil. Für andere Wälder als japanische gilt das jedoch nicht. So schrieb der aus Sibirien stammende Dichter Jewgeni Jewtuschenko in seiner Biographie “Der Wolfspaß”, dass seine städtischen Freunde aus Westrussland, wenn sie mit ihm einen sibirischen Wald betraten, plötzlich ganz ängstlich wurden – und überall Gefahren vermuteten. Auch für den Waldforscher Cord Riechelmann war der Lakandonische Regenwald in Mexiko “zu voll”.

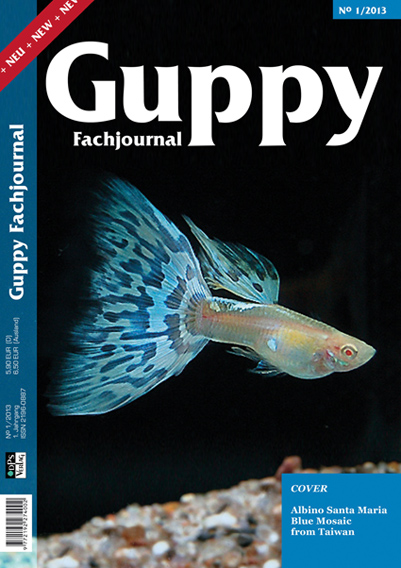

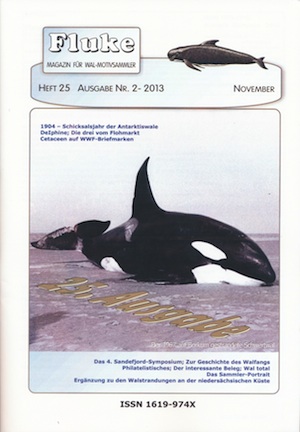

Hierzulande gibt es inzwischen ganze Zeitschriften, die sich der heilenden Wirkung von Aufenthalten und Aktivitäten im Wald und auf der Heide widmen. Die Übergänge von den biologischen Fachzeitschrift zu (Öko-) Lifestyle-Magazinen sind mit dem Neoliberalismus in Fluß geraten.

.

.

.

.

Noch eine Bemerkung zur Ökologie und zum „Oikos“: In den frühen Fünfzigerjahren erforschten japanische Biologen, Kinji Imanishi, Junichiro Itani, Masao Kawai und Denzaburo Miyadi, acht Jahre lange japanische Rotgesichtsmakaken. Dabei studierten sie 20 Horden, die von ihnen „oikas“ (Höfe) genannt wurden, sie hatten unterschiedlich strenge Regeln und Zusammenhalte – „subhumane Traditionen“ – entwickelt. „Das Bild vom Leben der Makaken, das Imanishi und seine Mitarbeiter gezeichnet haben, ist hochinteressant. Es entspricht in mehr als einem Punkt dem, was wir über das Leben der Naturvölker wissen“, schreibt der Biologe Rémy Chauvin in seinem Buch über „Staat und Gesellschaft im Tierreich“ (1964). Auf einigen japanischen Inseln hat man schon immer mit Affen zusammen gelebt, zudem „macht die japanische Kultur kein Aufhebens um den Unterschied zwischen Menschen und Tieren und ist damit bis zu einem gewissen Grad vor den Verlockungen des Anthropomorphismus geschützt … Wir sind davon überzeugt, daß dies zu vielen wichtigen Entdeckungen geführt hat“, wie Itani meinte. Leider ignorierte man ihre Forschungsarbeiten im Westen lange Zeit nahezu komplett. Das gilt auch für die künstlerische Darstellung der Natur dort. Über die Krähen von Hiroshige und Hokusai meint Esther Woolfson: Sie zeigen, dass man diese Vögel auch ganz anders als bei uns sehen kann.

.

.

.

(1) Diese z.B.: „Jeder Organismus braucht für seine Existenz Ungleichgewicht.“ – Eine Zuspitzung seiner Kritik an ökologischen Betrachtungsweisen, die die Zeit einfrieren. Der Konfliktforscher Herfried Münkler würde das Ungleichgewicht als „asymmetrische Kriegsführung“ bezeichnen – ausgehend von einer gedachten „symmetrischen Kriegsführung“. Dafür standen einst die Ritter, von wo sich das „ritterliche Verhalten“ herleitet, das so mancher Birder noch oder schon auch in der Vogelwelt wahrzunehmen meint. Die Cowboy- und Indianer-Filme haben die moralische Seite der Ritterlichkeit in Form des Duells geradezu vorexerziert – bis in die untersten Klassen hinein. Auge in Auge sich mit gleichen Waffen gegenüber stehen – und das wo möglich noch vor Zeugen bzw. Kameras. Der Filmregisseur Alexander Kluge meint: „Früher standen sich die Menschen näher, ihre Schußwaffen trugen nicht so weit.“

.