Der Satz – von Luther – lautete ursprünglich: „Der Bauer ist witzig geworden“ – das meinte: gewitzt und aufmüpfig. Was sich schon bald zu einem Bürgerkrieg ausweitete, der nach Rosa Luxemburg nichts anderes als ein Klassenkampf ist. Und dieser „Krieg“ wurde von der unterdrückten Klasse der Bauern verloren. Der Leipziger Maler Werner Tübke gestaltete das Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen. Sein Monumentalgemälde entstand zur Erinnerung an den blutig niedergeschlagenen „großen deutschen Bauernkrieg“ (1524-26). Wenn die Bauern damals (wie 100 Jahre zuvor die böhmischen und mährischen Bauern sowie auch die Handwerker in den „Hussitenkriegen“) gegen Adel und Kirche gesiegt hätten, sähe Deutschland anders – besser – aus, meinten noch der Freiherr von Stein und Friedrich Engels, für die der „Bauernkrieg“ das wichtigste Ereignis in der deutschen Geschichte war. Das Photo zeigt einen Ausschnitt aus Tübkes Bauernkriegspanorama.

.

Als freie Mitarbeiter der LPG „Florian Geyer“, Saarmund, war es für uns natürlich Ehrensache, einer Einladung des Bauernkriegs-Panorama-Kollektivs in Band Frankenhausen 1990 Folge zu leisten. Neben der Vorführung eines erst jüngst fertiggestellten Defa-Dokumentarfilms („Theatrum mundi“) über die Entstehung des Tübkeschen Monumental-Gemäldes stand noch eine Pressekonferenz mit dem Meister selbst auf dem Programm. Werner Tübke hatte ein Jahr nach der 450-Jahrfeier des Bauernkriegs, 1976, mit dem Malen im Rundbau angefangen und sechs Jahre ununterbrochen daran gearbeitet, zusammen mit einigen Assistenten. Von seiner Pressekonferenz erhofften wir außerdem Näheres über die sowjetische Arbeiterinnen-Brigade zu erfahren, die ihm seinerzeit die Leinwand (14 Meter breit und 123 Meter lang) hergestellt hatte – und zwar „nahtlos“!

.

Zuvörderst verlas der Generaldirektor des Panoramas jedoch eine längere Erklärung, in der eine Statuten- und eine Namensänderung des von durchschnittlich 800 Touristen täglich besuchten „Objekts auf dem Schlachtberg“ angekündigt wurde. Solche Überarbeitungen („Umpositionierungen“ oft auch genannt) sind jetzt in der DDR nicht eben selten. Hier bedeuteten sie eine eindeutige und von uns leise, aber von einem Göttinger Historiker laut bedauerte Akzentverschiebung: das Wort „Bauernkrieg“ wurde nämlich aus dem Namen gestrichen. Falsche Ideologie weg, wahrer Kunstgenuß her: Das Panorama-Gebäude soll unter Hinzuziehung weiterer Gemälde des Meisters – aus dem Keller der Nationalgalerie und aus dem bald einem Luftschloß weichenden Palast der Republik – sukzessive zu einem reinen Tübke-Museum umgestaltet werden. Da wir den Maler schätzen, darf ich hier vielleicht kurz sagen, warum diese gleichsam verbale Abkopplung des Realen durch seine Hauptwerk-Verwalter zu bedauern ist.

.

Auf der Pressekonferenz gefielen uns im übrigen auch die mündlichen Äußerungen des „Mammutschinken-Malers“ (ZDF). Dem Superintendenten der Evangelischen Kirche in Frankenhausen, der ihn fragte, warum die Kreuzigung Christi im Vergleich etwa zum Turmbau zu Babel daneben so unverhältnismäßig klein geraten sei, antwortete Tübke schlicht: sie hätte ihm sonst den ganzen Rhythmus (der Horizontalen) versaut. Eine der anwesenden Mitarbeiterinnen am „Theatrum mundi“-Film berichtete von ihrer – bisher noch zu wenig beachteten – „Entdeckung“: der Umwandlung (Umbiegung?) der zumeist linear gedachten Geschichte in ein anfang- und endloses Rundgemälde. Nietzsches „ewige Wiederkehr“ als Panorama? Der Gedanke hatte etwas für sich. Er könnte sich vielleicht auch auf die Bearbeitung des Stoffes durch den Künstler selbst beziehen, der gut und gerne schon einmal – in seinem früheren Leben etwa – zum engeren Kreis von, sagen wir: Lucas Cranach d.Ä. gehört haben könnte. Dafür spricht, daß er sich auf dem Bauernkriegs-Panorama gleich mehrmals selbst porträtiert hat, einmal auch seine dritte Ehefrau – hoch zu Roß.

.

.

In seinem Buch über den „Circulus vitiosus deus“ schreibt Pierre Klossowski: „Die Bildung des Verstandes auf dem Gebiet der tierischen Biologie erfordert eine explorative Progression, für die das Gehirn ein Instrument bildet: bei Nietzsche gibt es eine Tendenz zur Befreiung der Exploration gegenüber dem Instrument, da letzteres das Erforschte seinen begrenzten funktionellen Grenzen unterordnet. Daher strebt Nietzsche nach einer Dezentralisierung (also nach Ubiquität). Und daher auch die Ablehnung eines ‚Denksystems‘.“

.

Wir fragten Werner Tübke aber nur, quasi im Auftrag unseres zu der Zeit schon fast gescheiterten LPG- Vorsitzenden, nach der Anwesenheit Florian Geyers auf dem Bauernkriegs-Gemälde: „Er ist leider nicht mit drauf, ich musste auswählen“.

.

Der Vorsitzende der „LPG Florian Geyer“ Kärgel, der bereits mehrmals seinen Urlaub im Kyffhäuser-Gebirge verbrachte, hatte uns vor der Abfahrt das wunderbare Thomas Müntzer-Buch von Gerhard Brendler geliehen und gemeinsam hatten wir darin auf einer Reproduktion eines Tübkeschen Schlacht-Details den laut Zimmermann „schönsten Helden dieses Kampfes“ gesucht. Zimmermanns Geschichte des Bauernkrieges hatte ich einige Jahre zuvor schon vom „Speckenmüller“, einem Bauern im oberhessischen Vogelsberg und Sprecher der dortigen Bewegung gegen den „Wasserraub“ der Stadt Frankfurt, geliehen bekommen (und, wie mir grad zu meiner Schande einfällt, nie wieder zurückgegeben).

.

.

Die Ende der siebziger Jahre entstandene Regional-Bewegung war z.T. von einer Kneipe namens „Bundschuh“ (einer umgebauten Zehntscheune) ausgegangen. Und dort hing später als kleine Reproduktion (aus einer westdeutschen Kunstzeitschrift) auch das Bauernkriegs-Panorama von Tübke an der Wand – natürlich wieder linearisiert, genauer gesagt: plan gemacht. Mich faszinierte darauf insbesondere der große blaue Fisch (Jahre zuvor hatte ich auf einer Fahrt nach Portugal, aus Anlaß der sogenannten „Nelkenrevolution“ dort, an der Atlantikküste ein arges Versagens-Erlebnis gehabt, das mit einem kleinen blauen Fisch zusammenhing, der in einem von der Ebbe zurückgelassenen Wasserloch schwamm).

.

Tübkes Fisch war über das Titelblatt einer Schrift des Astrometeorologen Leonhardus Reynmann aus dem Jahre 1523 in das Panorama gekommen. Der Autor sagte darin anhand von Interpretationen einer ungewöhnlichen Planeten- Konjunktion den baldigen Weltuntergang voraus: „Es gibt eine ausgedehnte Literatur in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, die in pro und contra dies künftige Ereignis (eine neue Sintflut) diskutiert. Besorgte Hausväter greifen zu Vorsichtsmaßnahmen – der Bürgermeister zu Wittenberg soll sich auf dem Dachboden seines Hauses eingerichtet haben, und auch ein Faß Bier mit heraufschaffen lassen …“ (so H.D. Kittsteiner, der sich dabei auf K.M. Kobers „theatrum mundi, Anmerkungen zu Werner Tübkes 1:10- Fassung ‚Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ beruft).

.

.

Mir fällt dazu ein Aktivist aus der Anfangszeit der sogenannten 68er- Studentenbewegung ein, der damals – im starken Glauben, die Kämpfe würden zunehmen und die Versorgungslage dadurch prekär werden – überall in den Wäldern der Umgebung Bremens Rotwein-Depots anlegte. Als das Gegenteil eintrat, wurde dieser bewunderungswürdige Mensch in die Psychiatrische Anstalt eingeliefert, wo er vor einiger Zeit Selbstmord beging.

.

Auch zu Tübkes bzw. Müntzers „Regenbogen“ fiele mir noch eine Geschichte (aus dem sogenannten „Deutschen Herbst“, 1977/78 und dem darauffolgenden „Tunix-Kongreß“) ein, aber ich will es genug sein lassen, schon um nicht in die Nähe peinigender Pathetik – etwa der des Blochschen Müntzer-Entwurfs – zu geraten.

.

Auch die im Herbst 1989 mit einem Staatsakt eingeweihte „Apologie einer sozialistischen Erbetheorie“ in Frankenhausen wurde – jedenfalls im Ort und seiner Umgebung – als durchaus peinigend empfunden, zumindest die Kosten dafür (fast 40 Millionen Mark). Der als „abgebrochene Säule“ bezeichnete Rundbau auf dem Berg, dessen Betrieb ein 64köpfiges Kollektiv aufrechterhält, wird unten in Frankenhausen respektlos „Faultier-Ranch“ bzw. „Elefanten-Klo“ genannt.

.

Hierzu sollte man vielleicht wissen, dass es in der mittelhessischen Einkaufsmetropole Gießen eine – inzwischen leider pleite gegangene – linke Stadtzeitung gab, die „E-Klo“ hieß, in Anlehnung an eine im Volksmund „Elefanten-Klo“ genannte Fußgängerbrücke, die, völlig überdimensioniert, bei ihrer Errichtung in den sechziger Jahren den ganzen Stolz der (sozialdemokratischen) Stadtväter darstellte.

.

.

Stolz ist man auch oben auf dem Frankenhäuser Schlachtberg: „Sehen und erleben Sie das größte Denkmal der Welt!“ heißt es z.B. schon auf dem Titelblatt eines Prospekts.

.

Quasi zu Füßen des Panoramas befindet sich eine LPG namens „Thomas Müntzer“ (Tier- und Pflanzenproduktion). Und auf dem Rückweg nach Berlin entdeckten wir in einem kleinen Ort des Bezirks Halle ein LPG-Kulturhaus mit dem Namen „Florian Geyer“; in Wittenberg hat man ihn mit einer kleinen Tafel am Schloß geehrt. Ich erwähne dies nur aus einem gewissen Hang zur Ründe heraus – was aber ja im Kontext einer Panorama-Besprechung sicher nicht unbillig ist …

.

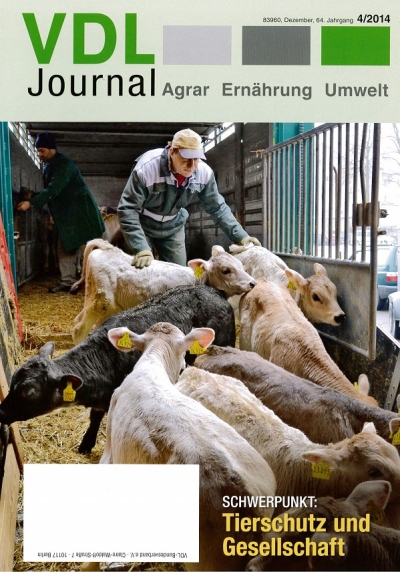

Kommt noch hinzu, dass das Objekt sozusagen den krönenden Abschluß der – wie immer auch hinterfragwürdigen – kollektiven Anstrengung der DDR zur „Aufarbeitung des Bauernkriegs“ bildet, und – fast zeitgleich mit seiner Eröffnung – die Bauern dieses Landes anfingen, sich für ihre Interessen auf der Straßen „zusammenzurotten“. Über kurz oder lang mag die eine oder andere ihrer Versammlungen gar auf die Seminar-Räume des Museums reflektieren. Warum durch „Umpositionierung“ den Weg dahin erschweren, wo es doch neben einer „Vergangenheitsbewältigung“ auch und gerade darum geht, „das Erbe lebendig zu erhalten“? Besteht nicht eines der großen Probleme der DDR- Landwirte momentan und ausgerechnet aus einem (wachsenden) „Schlachtberg“ – nach Jahrzehnten, in denen sie nie genug produzieren konnten …? Was nicht bewältigt ist, kehrt ewig wieder – mehr wollte ich eigentlich nicht sagen.

.

Ergänzend sei jetzt – nach dem Millenniumswechsel – aber noch hinzugefügt: Die LPG „Thomas Müntzer“ gibt es nicht mehr, auch die LPG „Florian Geyer“ nahebei und das Kalibergwerk „Thomas Müntzer“ in Bischofferode sind mittlerweile verschwunden. Sogar die vielen, erst nach der Wende dort in der ganzen Umgebung aufgetauchten China-Restaurants sind schon wieder weg. Dafür stößt man nun zwischen Harz, Kyffhäuser-Gebirge und Magdeburger Börde überall auf griechische Landgaststätten. Ist das nicht merkwürdig? Und mangels Konkurrenz wird deren Küche auch gut angenommen – von den busweise aus ganz Deutschland anreisenden Bauernkriegs-Panorama-Besuchern. Das „größte Gemälde der Welt“ entfaltet eine immer größer werdende Anziehungskraft!

.

.

Der Schweizer Historiker Peter Blickle meint am Schluß seines Buches über den Bauernkrieg, daß damit der Aufstand von 1525 nun zu den „Daten“ gehört, über die man sich in Deutschland seiner Identität versichert. „Und das wird auch so bleiben, solange Frankenhausen seine Ausstrahlung behält, und sie wächst von Besuch zu Besuch. Selbst die wildesten Bilderstürmer haben Frankenhausen nicht in die Debatte um den Palast der Republik in Berlin mit einbezogen. Das liegt vermutlich weniger daran, daß in Frankenhausen nicht Asbest am Bau verwendet wurde, sondern ‚Utopien‘, die ‚jede Bedingung eines Auftrags unterlaufen'“. Zwar sei uns die ebenfalls gescheiterte bürgerliche Revolution von 1848 viel näher, aber „als Kunstwerk kann es die Paulskirche in Frankfurt mit dem Schlachtberg in Frankenhausen nicht aufnehmen. So setzt die Kunst listig und subversiv ihre Maßstäbe für eine historische Gerechtigkeit“. Das Kolossalgemälde überlistete sogar seinen Meister (Tübke) selbst, indem es nicht ihn und sein Gesamtwerk museal krönt, sondern trotz „Umpositionierung“ weiterhin des Bauernkriegs von 1525 gedenkt.

.

Darüber haben sich auch die Gemüter des gemeinen Volkes zu Füßen des sündhaft teuren Denkmals beruhigt, denn ohne es würden einfach nicht so viel Touristen mehr nach Frankenhausen kommen. „Das ist ja richtig glamourus,“ murmelte die amerikanische Historikerin Anjana Shrivastava nach dem Besuch des Bauernkriegsdenkmals – fast überrumpelt. Von außen sieht man das dem Rundbau auf dem Schlachtberg nämlich nicht an. Hier gilt noch: mehr Sein als Schein.

.

.

.

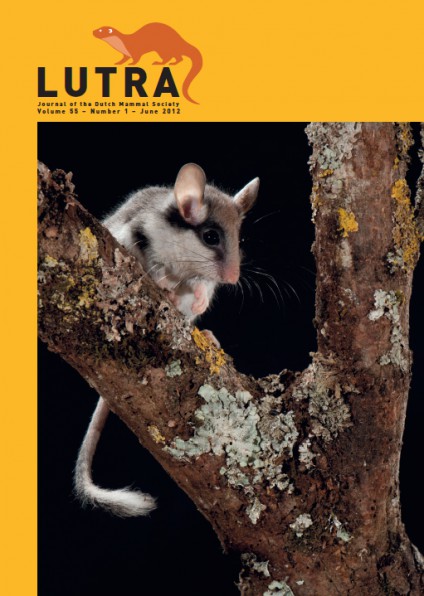

„Das Tier ist witzig geworden“, damit ist nicht nur gemeint, dass heute vom Bauern nicht mehr viel zu erwarten ist, sondern dass man erst bei einer Konzentration auf das individuelle Tier merkt, wieviel „Witz“ es hat – u.a. ebenfalls bei den Versuchen, seine Unfreiheit zu überwinden.

.

Freilebende Orang-Utans gebrauchen nur wenige Werkzeuge (Termiten graben sie z.B. mit den Händen aus), in Gefangenschaft entwickeln sie sich dagegen zu wahren Ausbrecherkönigen. Der „National Geographic“-Autor Eugene Linden hat in seiner Anekdotensammlung „Tierisch Klug“ (2001), die wesentlich auf Berichten von Zootierpflegern beruht, etliche Geschichten darüber veröffentlicht. „In der Zoowelt sind die Orang-Utans für ihre Fluchtversuche berühmt,“ schreibt er. Dem im Zoo von Omaha, Nebraska, lebenden männlichen Orang-Utan „Fu Manchu“ gelang mit seiner Familie gleich mehrmals die Flucht aus ihrem Freigehege und ihrem Käfig. Sie wollten jedoch nur auf die Bäume draußen klettern bzw. sich auf dem Dach des Affenhauses sonnen – und ließen sich jedesmal wieder in ihre Unterkunft zurücklocken. Die Wärter waren lange Zeit ratlos. Schließlich kamen sie dahinter, dass „Fu Manchu“ im unbeobachteten Moment in den Graben des Freigeheges schlich, dort eine Tür, die zum Heizungskeller führte, leicht aus den Angeln hob und öffnete. Am Ende eines Ganges tat er das selbe mit einer zweiten Tür, die ins Freie führte. „Dann fingerte er ein Stück Draht aus einer seiner Backen und machte sich am Schnappriegel des Schlosses zu schaffen“ – so lange, bis er es geöffnet hatte. Anfang 2013 brach die Orang-Utan-Dame „Sirih“ im Frankfurter Zoo erneut aus dem neuen Affenhaus aus – ihr Gehege wird seitdem ständig überwacht. Demnächst will man sie in einen anderen Zoo abschieben.

.

Wenn sie einmal nach draußen gelangt sind, fürchten sich die Orang-Utans vor der ungewohnten Umgebung. „Auf einer gewissen Eben wissen die meisten gefangenen Tiere, dass der Zoo der Ort ist, in dem sie leben.“Von zwei Mitarbeitern am Projekt „Think Tank“ zur Erforschung der geistigen Fähigkeiten von Orang-Utans im Nationalzoo in Washington erfuhr Eugene Linden von einer Orang-Utan-Gruppe, die mehrere grüne Tonnen, die von ihren Wärtern beim Saubermachen ihres Freigeheges vergessen worden waren, übereinander stapelte und darüber rauskletterte. Eines der Weibchen fand man bei den Verkaufsständen wieder, wo sie ein Brathähnchen aß und Orangensaft trank, beides aus einer Kühlbox, die sie einem Zoobesucher abgenommen hatte. Ein anderer Besucher, der Zeuge ihres Ausbruchs gewesen war, sagte, dass er deswegen nicht die Wärter alarmiert hätte, weil er dachte, die Orang-Utans dürften das, denn sie wären schon den ganzen Vormittag aus ihrem Freigehege raus – und wieder reingegangen. Einer der „Think Tank“-Mitarbeiter meinte zu Eugene Linden: „Wenn man einem Schimpansen einen Schraubenzieher gebe, werde dieser versuchen, das Werkzeug für alles zu benutzen, außer für den ihm eigentlich zugedachten Zweck. Gäbe man ihn einem Gorilla, so werde dieser zunächst entsetzt zurückschrecken – ‚O mein Gott, das Ding wird mich verletzen‘ – dann versuchen, ihn zu essen, und ihn schließlich vergessen. Gäbe man den Schraubenzieher aber einem Orang-Utan, werde der ihn zunächst einmal verstecken und ihn dann, wenn man sich entfernt habe, dazu benutzen, seinen Käfig auseinander zu bauen.“ Linden fügte hinzu: „Und so sind die Tierpfleger und die Orang-Utans in dem Menschenaffenäquivalent eines endlosen Rüstungswettlaufs gefangen, in dessen Verlauf die Zooplaner sich immer wieder Gehege ausdenken, die natürlich wirken und dennoch die Tiere sicher gefangen halten sollen, während die Orang-Utans jede Schwachstelle, die den Planern und Erbauern entgangen sein könnte, auszunützen versuchen.“

.

Der Berliner Arbeitskreis für Human-Animal-Studies hat gerade ein neues Buch veröffentlicht: „Das Handeln der Tiere“. Die Autoren loten darin deren Widerstandspotential aus. Im Vorwort erwähnen die Herausgeber bereits einige Anekdoten über Tiere, die sich etwas einfallen ließen, z.B. die von einer Schimpansin, die eine Zeichensprache lernte und diese nutzte, um damit Bitten an eine Wissenschaftlerin zu richten, oder die über eine Kuh, „die aus einem Schlachthof ausbrach und sich ihren Weg durch eine Großstadt bahnte“. Die Herausgeber fügen jedoch hinzu: „Die Geschichten über die freiheitsliebenden und gewitzt handelnden Tiere scheinen die Ausnahme zu bilden, die die Regel bestätigen, wonach ‚das Tier‘ das Gegenbild ‚des Menschen‘ darstellt.“ Wenn man jedoch sensibilisiert genug ist, erlebt man mit Tieren, selbst mit Goldhamstern und Balkonkaninchen, laufend solche „Ausnahmesituationen“, die freilich nicht so spektakulär sind, aber dennoch oder erst recht sogar das „Gegenbild ‚des Menschen“ nach und nach zersetzen, indem sie sich als die interessanteren „Menschen“ erweisen. Sind nicht eigentlich alle Biologen, mindestens die Verhaltensforscher, Menschenfeinde, denen der Schutz „ihrer“ Tiere oder Tierart das Wichtigste ist? Als Aushilfstierpfleger im Bremer Zoo hatte ich den Eindruck: Je engagierter und besser ein Tierpfleger war, desto unbefriedigender fand er den Umgang mit Menschen.

.

.

Gegenbeispiele

.

Angesichts der zunehmenden Aggressionen, die sich nationalistisch artikulieren, suchen die Aufklärer vermehrt nach Gegenbeispielen. Hier lebt ein Dorf „harmonisch“ mit einer größeren Gruppe Flüchtlingen zusammen, dort hat ein Ehepaar eine kenianische Kleinfamilie aufgenommen…Mit der mehr oder weniger verzweifelten Suche nach einem friedlichem Miteinander von Menschen verschiedener Nationen oder Religionen geraten den Wissenschaftlern und Journalisten noch ganz andere Inseln der Seligkeit in den Blick, wobei sich ihnen langsam der Unterschied zwischen Soziotop und Biotop verwischt.

.

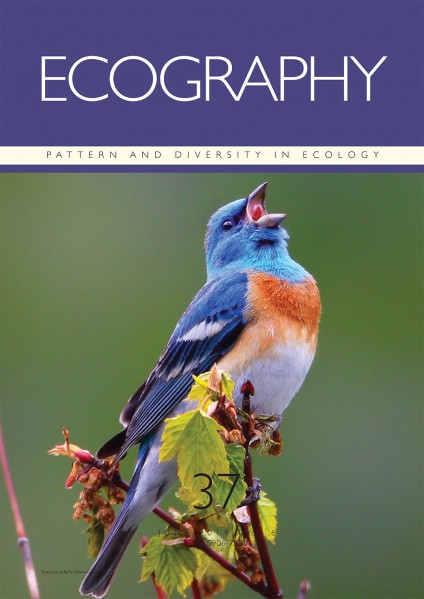

So fanden z.B. Biologen aus Indien und Norwegen bei Bombay ein Dorf, in dessen Umland mehr als ein Dutzend Leoparden leben – und das sollen sie auch weiterhin. Manchmal reißen die Raubtiere einen Hund, eine Hauskatze oder eine Ziege. Sie werden von den Dörflern aber auch gefüttert, indem sie dem Gott der großen Katzen, Waghoba, ein Fleischopfer auf den Schrein legen. Für getötete Ziegen zahlt der Staat ihnen eine Entschädigung. Das Forschungsteam hat dieses seltsame fast konfliktfreie Zusammenleben über Jahre erforscht – und darüber eine schöne Broschüre veröffentlicht: die „Waghoba Tales“. Das Dorf hat Beispielcharakter, denn die anderswo eingefangenen und in unbesiedelten Gebieten oder Schutzparks freigelassenen Leoparden waren bisher alle wieder – nur noch aggressiver – in ihre ursprüngliche Reviere zurückgekehrt. Eine solche „interspecies tolerance“ eröffnet die Möglichkeit einer „interspecies communication“, die es auch zwischen Tieren unterschiedlicher Arten gibt.

.

.

Hierzulande begann dies spektakulär ebenfalls mit einem „Einzelfall“: mit der Geschichte des jungen Wildschweins Freddy, das sich bei Göttingen auf einer Weide einer Kuhherde angeschlossen hatte, von einer Kuh gesäugt wurde und sich ansonsten wie alle dort von Gras ernährte. Die Illustrierte „stern“ berichtete wenig später, dass „Freddy“ schon muhen kann, und der Spiegel, dass er auf „Friederike“ umgetauft wurde.

.

Egal, das Muhen brachte ihr und uns einen Erkenntnisfortschritt: Es beweist, wie recht der Biologe Adolf Portmann einst mit seiner Bemerkung hatte, dass jeder soziale Verband auch einschränkend auf die Fähigkeiten seiner Mitglieder wirkt: In der Wildschweinrotte seiner Mutter hätte der Kleine nie muhen gelernt.

.

.

Portmanns Bemerkung bezog sich auf den englischen Spatzen “Clarence”, der von einer Musikerin und Hobbyornithologin namens Clare Kipps aufgezogen wurde und zwölf Jahre bei ihr lebte. In dieser Zeit lernte er, von der Autorin am Klavier begleitet, singen. Sie veröffentlichte 1953 ein Buch über “Clarence”, zu dessen deutscher Ausgabe Adolf Portmann ein Nachwort beisteuerte. Für den Basler Biologen ist der Spatz ein Beispiel dafür, “wie wenig ‘frei’ die normale Entwicklung in einer Gruppe ist, wie viele Möglichkeiten eine gegebene Sozialwelt erstickt…Der Gesang des trefflichen Clarence mahnt an schwere Probleme alles sozialen Lebens.” In anderen Worten: Unter Spatzen hätte er nie singen gelernt. Er wäre sozusagen blöd geblieben.

.

Auf youtube findet man dutzendweise weitere Beispiele von “interspecies communication”, wenn auch keine, die sich über 12 Jahre erstreckte. Die feministische US-Biologin Donna Haraway hat dazu ein ganzes Manifest veröffentlicht, einlösen will sie diese Kommunikation mit ihrer Hündin Cayenne – ebenfalls in einem Zeitraum von etwa 12 Jahren.

.

.

.

.

.

Friederikes Beispiel machte schnell Schule: Schon bald kam ein weiteres Wildschwein im Landkreis Göttingen bei einer Kuhherde unter, ein Frischling, den der Bauer Johann taufte. Der Presse erzählte er: Die Kühe hätten sich um Johann gekümmert, als sei er ihr eigenes Kalb. Das kleine Wildschwein wurde sauber geleckt und durfte sich ankuscheln. Die Boulevardblätter sprachen daraufhin von einer „ungewöhnlichen Willkommenskultur auf der Weide“ für einen Gast mit „Migrationshintergrund“. Aus Schleswig-Holstein kam die Nachricht, dass dort ebenfalls ein Wildschwein bei einer Rinderherde ein neues „Zuhause“ gefunden hätte, es werde „Banana“ genannt. Die Süddeutsche Zeitung titelte: „‚Muhltikuhlti‘: Das rätselhafte Phänomen der Tieradoption greift um sich.“ Damit meinte der Autor nicht nur die von Kühen. Inzwischen hatten sich auch Adoptionen zwischen anderen Arten herumgesprochen: Im Wladiwostoker Zoo war ein Amurtiger ein freundschaftliches Verhältnis zu einem Ziegenbock eingegangen, den er eigentlich fressen sollte. Und in Kenia adoptierte eine Löwin immer wieder junge Antilopen, die jedoch früher oder später von ihren Artgenossen gefressen wurden… „Insgesamt sind mehr als 120 Säugetier- und 150 Vogelarten bekannt, die entfernten Arten mindestens so nahe kommen wie einst das junge Nilpferd ,Mzee‘ der 130 Jahre alten Schildkröte ,Owen‘ im Zoo von Mombasa“ – deren Freundschaft 2005 alle Tierschützer überrascht und für internationale Schlagzeilen gesorgt hatte.

.

Im Internet findet man unter dem Stichwort „Tierfreundschaften“ inzwischen über 100.000 Einträge. 47 Geschichten über ungewöhnliche Tierfreundschaften versammelte die National Geographic -Autorin Jennifer Holland in ihrem Buch „Ungleiche Freunde“. Weil es so erfolgreich war, folgte ein weiteres zum selben Thema: „Unbändige Liebe“. Der Süddeutschen Zeitung erklärte sie: „Die Zeiten sind hart genug, die Leute lechzen danach, etwas zu lesen, was sie aufbaut.“ Und das besteht aus „Geschichten von Affen, die junge Katzen bemuttern und von einem Hamster, der auf einer zusammengerollten Schlange kauert“ usw.. Sicher ist – merkt die wissenschaftlich geschulte SZ an: „Die Tiere verhalten sich auf eine Weise, dass man, wären sie menschlich, sagen würde, sie empfinden Freundschaft füreinander.“

.

.

Einige Beispiele, die mit Photos dokumentiert und von der Online-Journalistin Laura Hafner erwähnt werden:

.

– Die Katze Libby und der Hund Cashew lebten viele Jahre unter Akzeptanz, aber ohne jegliche Berührung, zusammen. Als der Hund Cashew mit 12 Jahren anfing sein Augenlicht zu verlieren, fing die Katze an, sich um ihn zu „kümmern“. Als Cashew schließlich vollständig erblindete, wich Libby nicht mehr von seiner Seite. Sie begleitete ihn zum Fressen und führte ihn herum. Die Katze ist zum Blindenführer für den Hund geworden. Mit 15 Jahren starb der Hund, Libby suchte jeden Tag vergeblich, miauend die Plätze auf, an denen sie mit ihrem Freund Zeit verbrachte. Libby konnte sich für keinen anderen Hund mehr begeistern.

.

– In einem Safari Reservat in Amerika wurden ein Elefant und ein Labradorhund, nach der Rettung vor Elfenbeinjägern, zu besten Freunden und weichen sich bis heute nicht mehr von der Seite.

.

– Die Giraffe Bea und der Strauß Wilma sind unzertrennlich. Die Bekanntschaft erfolgte in einem Vergnügungspark in den USA. Die unzertrennlichen Freundinnen leben in einem Gehege zusammen.

.

– In einem anderen Tierpark leben zwei Tiger und ein Braunbär seit über drei Jahren freundschaftlich zusammen, was sich darin zeigt, dass sie ständig miteinander schmusen.

.

.

Wie mißt man „Freundschaft“ – z.B. bei gefangen gehaltenen gleichgeschlechtlichen Dohlen. Das war das Problem, vor dem die Bielefelder Verhaltensforscherin Anke Adrian 2014 bei ihrer Doktorarbeit stand, wobei sie zu dem Ergebnis kam, dass wenigstens die von ihr beobachteten Dohlen unfähig zur Freundschaft waren. (Siehe: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2016/01/03/aus-der-natur-herauskommen/)

.

.

Die ebenfalls im Internet zu findende Masterarbeit der Hamburger Biologin Sandra Katarzyna Lekarczyk befaßte sich 2014 mit einem ähnlichen Beziehungs-Problem bei heterosexuellen Kolkrabenpaaren, die sie in verschiedenen deutschen und österreichischen Zoos beobachtete. In der Zusammenfassung ihrer Forschungsarbeit heißt es:

.

Die bisherigen Studien hätten den Fokus auf Beziehungen zwischen Mitgliedern sozialer Gruppen gelegt, während die Qualität der Bindungen von in Paaren lebenden Arten nicht untersucht wurde. „Die vorliegende Studie soll diese Wissenslücke schließen, indem die Qualität der Paarbindung in einer dauerhaft monogam lebenden Rabenvogelart, dem Kolkraben (Corvus corax), untersucht wird.“ Während hier die „Qualität“ einer Beziehung definiert und in meß- und zählbare Merkmale gewissermaßen „verifiziert“ wurde, war es bei Anke Adrian die „Freundschaft“

.

In der Zusammenfassung von Sandra Katarzyna Lekarczyk heißt es weiter: „Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Kolkraben in ihrer Kommunikation Gesten benutzen, die möglicherweise dazu dienen, eine bereits bestehende Paarbindung zu testen und/oder zu stärken. Auf diesem Fund basierend befasste sich die zweite Forschungsfrage damit, ob die Qualität der Paarbindung den kommunikativen Austausch innerhalb von Rabenpaaren beeinflusst. In Bezug auf die erste Forschungsfrage ermöglichten Unterschiede in den Frequenzen und Dauern spezifischer sozialer Interaktionen die Einteilung der Rabenpaare in harmonische oder unharmonische Einheiten. Diese zwei Gruppen wurden daraufhin in Bezug auf die Nutzung kommunikativer Signale verglichen. Nichtsdestotrotz konnte in der vorliegenden Studie kein signifikanter Effekt von der Qualität der Paarbindung auf den kommunikativen Austausch festgestellt werden. Eine Ausnahme stellten zwei von 24 untersuchten Signaltypen dar, wo ein signifikanter Effekt der Parabindungsqualität auf die Dauer pro Auftreten eines Signals bzw. auf den kommunikativen Erfolg gefunden wurde. Da die Nutzung von Gesten bei Raben noch nie zuvor im Detail untersucht worden ist, liefert die vorliegende Studie als erste systematische Informationen zur Beziehung zwischen der Stärke der Paarbindung und der gestischen Kommunikation.

.

Beide Verhaltensforscherinnen haben sich, so scheint es mir, von ihren Professoren und ihrer zukünftigen Profession zu sehr wissenschaftlich kujonieren lassen…Aber „wenns der Wahrheitsfindung dient…“ wie Fritz Teufel einmal als Angeklagter sagte, als er vor Gericht aufstehen mußte.

.

.

Nicht nur mit der „Qualität der Paarbindung“, auch mit der „gestischen Kommunikation“ bei Vögeln ist es so eine Sache: 2007 implantierte der Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle im oberösterreichischen Grünau, Kurt Kotrschal 25 Graugänsen zwei Jahre lang Sonden, die ihren Herzschlag registrierten. Dabei kam heraus, dass dieser schon dann extrem in die Höhe schnellte, wenn die Tiere „soziale Kontakte zwischen ihren Artgenossen“ nur beobachteten. Kotrschal folgerte daraus: „Gänse sind sozial viel komplexer organisiert als bisher angenommen“ – und somit dem Mensch „verdammt ähnlich“.

.

Einige österreichische Tierschützer waren über sein Implantations-Experiment derart erbost, dass sie das Institut kurzzeitig besetzten. Sie wurden danach angeklagt. Bei der juristischen Klärung vorab, ob der Gänseforscher oder die Gänseschützer ein Verbrechen begangen hatten, ergab jedoch die Abwägung der Tatbestände Tierquälerei versus Hausfriedensbruch, dass das Verfahren gegen sie eingestellt wurde.

.

Die Messung der Erregungszustände bei den Gänsen im scheinbaren Ruhezustand bewirkte einen Erkenntnisfortschritt. Der Gänse-, Dohlen- und Kolkrabenforscher Konrad Lorenz hatte noch 1949 in seinem Buch „Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen“ angenommen, dass die zehn Graugänse, mit denen er fast täglich in die Donau-Auen ging, einfach nur „wunderbar faul“ waren, was ihn zu der grundsätzlichen Bemerkung über sein Fach, die Verhaltensforschung, veranlaßte: „Will man Wildgänse kennenlernen, muß man mit ihnen leben, und will man mit ihnen leben, muß man sich ihrem Lebenstempo anpassen. Ein Mensch, der nicht [so wie ich] von Natur aus mit einer gottgewollten Faulheit ausgestattet ist, kann das gar nicht.“

.

.

Die Lorenzsche „Faulheit“, wiewohl zu vorschnell von ihm auf das Verhalten von Gänse übertragen, wünscht man trotzdem vielen seiner Nachfolger, besonders unter den Rabenvögel-Forschern, die dazu jede Menge High-Tech auffahren und sogar ihr Leben (auf allzu hohen und schwankenden Bäumen) riskieren, um an (robuste) „Daten“ zu kommen.

.

Der kurzzeitige US-Pavianforscher Robert Sapolsky veröffentlichte 2001 seine Forschungsergebnisse unter dem Titel „Mein Leben als Pavian“. Er beobachtete die Tiere jedoch kaum, er saß vielmehr abseits von ihnen in der Savanne – lauernd, um einzelne Männchen per Fernschuß zu betäuben und ihnen Blut abzunehmen, das dann auf Testosteron untersucht wurde; diese „objektiven“ Werte verglich er dann mit dem Rang des betreffenden Männchens, so wie er diesen oberflächlich einschätzte.

Anders die Pavianforscherin Barbara Smuts: Sie schrieb über „ihre“ Tiere (in „Sex and Friendship in Baboons“ – 1985): „Zu Beginn meiner Forschungsarbeit waren die Paviane und ich in keiner Weise einer Meinung.“ Sie mußte zuvörderst die Paviankommunikation wenigstens annähernd beherrschen: „Erst durch ein gegenseitiges Kennenlernen konnten sowohl Paviane als auch Mensch ihrer Arbeit nachgehen.“ Dabei interessierte die Forscherin jedoch nicht mehr die Frage ihres Doktorvaters: „Sind Paviane soziale Wesen?“, sondern sie fragte sich selbst: „Ist dieses menschliche Wesen sozial?“ Als sie das schließlich im Hinblick auf „ihre“ 123köpfige Affenhorde einigermaßen positiv beantworten konnte – und ihre Forschung dementsprechend voranschritt, kam sie zu dem Schluß, dass die nicht-sprachliche Kommunikation, bei der sich die Beteiligten über Blicke und Gesten „eng austauschen“, der sprachlichen Verständigung in puncto Ehrlichkeit und Wahrheit überlegen ist.

.

Demnach scheint in der Kommunikation/beim Kontakt eine auf die Beteiligten unmittelbar bezogene Reziprozität der Gesten und Laute gegenüber dem Austausch von Äquivalenten, auf die unsere Warensprache abhebt, stabilere Kollektive/Gemeinschaften zu schaffen. Kann man sagen: der Affe favorisiert soziale Erfindungen, der moderne Mensch dagegen technische? Schon der Kieler Meeresbiologe Adolf Remane begann sein 1960 veröffentlichtes Buch über den Stand der Soziobiologie mit dem Eingeständnis, dass „das soziale Zusammenleben den Menschen große Schwierigkeiten bereitet“. Dies war schon dem „ersten Naturwissenschaftler“ Aristoteles aufgefallen. Als Beweis hatte er u. a. die vielen „Reisegruppen“ erwähnt, in der man sich wegen jeder Kleinigkeit streitet.

.

.

Karens Tierleben

.

Bei der Tierliebhaberin Karen Duve hatte ich den Eindruck, das ihr das „soziale Zusammenleben mit Menschen“ mindestens lästig ist. Etwa so wie der finnischen Ethnologin und Vogelbeobachterin Ulla-Lena Lundberg. In ihrem Buch „Sibirien: Selbstporträt mit Flügeln“ (2003) schreibt sie: „Seit den Tagen Darwins ist es in Mode, bei der Interpretation tierischen Verhaltens Nützlichkeitsaspekte zu beachten. Weil das fragliche Tier sich so und so verhält und bis heute überlebt hat, muß sein Verhalten für seine Art die zweckdienlichste sein. Von daher regt es die Phantasie so an, gerade Arten zu studieren, die nicht sonderlich erfolgreich sind; jedenfalls wenn man sie an ihrer Zahl mißt.“ Für Ulla-Lena Lundberg kommt aber noch etwas hinzu: „Von Vogelbeobachtern heißt es, sie seien Menschen, die von anderen Menschen enttäuscht wurden. Darin liegt etwas Wahres, und ich will nicht leugnen, dass ein Teil des Entzückens, mit anderen Vogelguckern gemeinsam draußen unterwegs zu sein, in der unausgesprochenen Überzeugung liegt, die Vögel verdienten das größere Interesse.“

.

Das erste, was ich von Karen Duve las war der Roman „Taxi“. Sie hatte zuvor die Studien aller feministischen Affenforscherinnen – von den „Trimates“ Goodall, Fosey, Galdikas bis zu der „Troika“ Haraway, Strum, Fedigan – gelesen und war dann in Hamburg Taxifahrerin geworden. In allen ihren Fahrgästen erkannte sie dann Schimpansen-, Bonobo-, Gorilla- oder Orang-Utan-Verhalten. Zuletzt konnte sie jedoch in ihrem Roman nicht auf einen echten Schimpansen als Fahrgast verzichten, mit dem sie dann auch prompt einen (fiktiven) Unfall erlitt.

.

Auch das nächste Buch, das ich von Karen Duve wahrnahm, basierte auf Erfahrung: Es handelte davon, wie ihr über die Beschäftigung mit dem Elend der industriellen Nutztierhaltung jeder „Hackbraten zu Quälfleisch“ wurde. Sie ging dabei so weit, dass sie nächtens an einer Tierbefreiungsaktion teilnahm, wobei sie ein kahles Huhn aus einem vorgeblichen Biohof rettete, um ihm auf ihrem Hof in Brandenburg ein schöneres Leben zu bieten. Sie unterzog sich daneben einem Selbstversuch – indem sie sich jeweils einige Monate lang biologisch, vegetarisch, vegan und frutarisch ernährte (für die Frutarier ist sogar das Ausreißen einer noch lebenden Mohrrübe Mord). Ihr Buch „Anständig Essen“ wurde in vielen Zeitungen besprochen, meist zusammen mit einem Photo, dass die Autorin mit ihrem geretteten Huhn „Rudi“ zeigte. Nach einer Lesungstour meldeten sich zig Tier- und Naturschutz-Organisationen bei ihr.

.

.

Karen Duves „Lexikon der berühmten Tiere“ erwarb ich als Nachschlagewerk. Das nächste, was ich von ihr las, war ein Endzeit-Essay „Warum die Sache schiefgeht“, der im vergangenen Jahr erschien. Da ich ebenfalls von der Vergeblichkeit aller Bemühungen zur wesentlichen Verbesserung der Zustände ausgehe und mich außerdem für das Leben und Sterben von Kühen interessiere, gefiel mir an ihrer pessimistischen Weltsicht, dass sie zuletzt nur noch daraus Hoffnung schöpfte, dass nach dem Untergang der Menschheit eine andere Spezies hochkomme: „Großäugige, intelligente Weidetiere. Es kann doch eigentlich nur besser werden.“

.

Zuvor hatte ich bei dem amerikanischen Kuhforscher Robert W. Hegner Ähnliches gelesen: Er hatte die Wiederkäuer schon vor dem Siegeszug des Neoliberalismus an die Spitze der evolutionären Säugetier-Entwicklung gesetzt, weil deren Verdauungssystem weiter als das menschliche Gehirn spezialisiert sei.

.

Im Antiquariat fand ich schließlich noch einen Band mit Erzählungen aus ihrer Hamburger Sinnfindungs-Zeit: „Keine Ahnung“, darin ein Gespräch mit einem Hund. Bereits als Teenager hatte sie sich einen Hund – aus dem Tierheim – angeschafft. Mit dem war sie dann bis nach Göttingen geflüchtet, weil sie den Berufswunsch, den die Eltern ihr einpflanzen wollten, nicht erfüllte.

.

Als wir uns trafen, fragte ich sie als erstes, ob sie noch heute Tiere besitze. „Fast hundert,“ sagte sie daraufhin, „wenn man die Goldfische im Teich mitzählt.“ Allerdings habe sie keine Hühner mehr, auch Rudi sei inzwischen gestorben. Im Boden hätten sich Hühner-Tuberkulose-Keime befunden, deswegen könnte sie sich auch keine neuen anschaffen.

.

.

Ihren weiteren Tiergeschichten entnahm ich, dass sie aus ihrem Hof schon fast ein Tierasyl gemacht hat, nicht einmal vor Großvieheinheiten (GV) schreckt sie zurück, deren Haltung und ärztliche Versorgung u.U. ein Vermögen kostet: „Zum Glück sind die Tierärzte im Osten nicht ganz so teuer,“ meinte sie. Immerhin leistete sie sich für einen ihrer zwei alten Bulldoggen eine Computertomographie, wobei festgestellt wurde, dass der Hund eine Wasserblase im Gehirn hat: „Der ist praktisch debil, Pflegestufe 2 würde ich sagen.“ Bulldoggen seien sowieso „Qualzüchtungen: bis zur Absurdität auf Kindchenschema gezüchtet.“ Sie seien dafür aber auch sehr lieb und die herausgezüchtete Augenstellung nach vorne, wie bei Menschen, ermögliche ihnen eine gewisse Klugheit beim emotionalen Begreifen. Als Beispiel erzählte sie jedoch keine Geschichte von ihren zwei Hunden, sondern von einer Bulldogge, die richtig surfen konnte, gesehen hatte sie das in einem Videoclip. An Hundeliteratur erwähnte sie die Bücher von Eberhard Trumler und Horst Stern. Beide waren davon überzeugt, Hunde gehören nach draußen: „Selbst ein Zwinger sei besser als eine Wohnung.“ Das fand Karen Duve nicht: „Man muß sich doch artenübergreifend entgegenkommen.“

.

Sie argumentierte hier wie die Berliner Schriftstellerin Katharina Rutschky in ihrem Buch „Der Stadthund“, während die beiden erwähnten Hundeforscher ähnlich dachten wie die amerikanische Ethnologin Elizabeth Marshall Thomas, die ihre Hunde laufen ließ und ihnen bloß unauffällig – wissenschaftlich – folgte. Dabei kam sie zwangsläufig zu dem Schluß: „Wie wir alle wissen sind Menschen für Hunde bloß ein hundeähnlicher, schwacher Ersatz“. Demgegenüber schrieb Katharina Rutschky: „Wer sagt denn eigentlich, dass der Hund sich auf einer Party langweilt, und nicht vielmehr evolutioniert? Hunde auf dem Lande, ja schon solche mit eigenem Haus und großem Garten können wenig am Prozeß der Zivilisation mitwirken, weil sie dort, entgegen ihrer Neigung, als Naturwesen gehalten werden und darüber leicht vertrotteln.“ Der Biologe Cord Riechelmann hält umgekehrt die Haushunde mit Familienanschluß für „völlig verblödet“.

.

Karen Duve hat trotz einer Katzenallergie auch noch zwei Kater, die sie mit dem Hof übernahm. Sie waren meist draußen, aber nun – im Alter – wissen sie das Haus mehr und mehr zu schätzen. Im Stall stehen außerdem zwei Pferde: „Turina“, ein kleines Pferd, das jeden Tag geritten werden muß, und Apollo, über den ich nichts Näheres weiß. Von ihrem kleinen Maulesel, den sie auch noch hat, weiß ich nicht einmal den Namen. Vor einiger Zeit erwarb Karen Duve auf Rügen noch ein drittes Pferd – mit Stoffwechselstörung: Djego. Es hatte sich auf der Weide mit einer alten Kuh angefreundet, die sie gleich mit kaufte: „Ich habe sie vorm Schlachter gerettet.“ Die Kuh ist alt und muß nicht mehr gemolken werden, macht aber trotzdem viel Arbeit, weil Djego sich von ihr ab- und den anderen Pferden zugewendet hat, so dass sie sich nun einsam fühlt und deswegen immer mit in die Pferdeboxen will.

.

.

Karen Duve hatte vor einiger Zeit eine Talkshow gesehen, in der jemand erzählte, dass er seinem Hund eine neue Niere gespendet habe, was einen anderen Studiogast furchtbar aufgeregt hatte: „Er hat sich so geärgert, weil der Mensch für ihn eine Sonderstellung hat. Religiöse Menschen wollen Tiere nicht auf Augenhöhe haben.“

.

Von da aus kam sie auf ihren demnächst erscheinenden Roman „Macht“ zu sprechen. Es gibt darin wieder eine Selbsterfahrung: Sie begleitete die „Animal Angels“ in die spanische Exklave Melilla in Marokko, wo zum mohammedanischen Opferfest jedes Jahr 2000 Schafe geschächtet werden. Die Veganer gehen dort hin, um kleine Verbesserungen des brutalen Rituals zu erreichen: „Sie sind sehr pragmatisch“. U.a. gehen sie an den Strand und zünden Kerzen an: „Ich fand das peinlich und blieb weg, überhaupt bin ich kein konsequenter Vegetarier. Das blutige Opferfest geht ja auf Abraham zurück, dem der monotheistische Gott befahl, ihm statt Menschen Schafe zu schlachten.“

.

Mir fielen dazu die Friesen ein, die bei der Schließung eines neuen Deichs ein Schaf in die letzte Lücke versenkten. Ein heidnischer Brauch, während Fürst Pückler es beim Anlegen seines berühmtem Parks wissenschaftlich begründete, dass frisch getötete Schafe den Wurzelballen der verpflanzten Bäume beigegeben wurden. Man kann Schafe aus den unterschiedlichsten Gründen töten. Karen Duve hat aber keine Schafe: „Da verwechselt du mich mit Hilal Sezgin:“ Eine konsequente Tierschützerin und Schriftstellerin, die auf ihrem Hof in der Lüneburger Heide eine ganze Schafherde hat. Leider erfährt man in ihren Büchern nur wenig über diese Tiere.

.

Karen Duve kam noch einmal auf das marokkanische Opferfest und die Veganer zu sprechen, die sie etwas distanziert bewundert: „Der Leiter von den ‚Animal Angels‘ litt derart mit den Tieren, dass es ihm immer schlechter ging. Das Reinversetzen ins Tier können die nicht wählen, im Gegensatz zu mir. Sie fahren aber jedes Jahr dort hin: Einer muß dabei sein, um hinzuschauen. Viele Veganer, die auch Tiere haben, betreiben schon fast Selbstausbeutung. Sie bewegen sich ethisch und moralisch auf einem anderen Niveau – sind mitfühlender, auch Menschen gegenüber.“ Da Karen Duve wegen einer Honorarverhandlung das Interview abbrechen mußte, meinte sie zum Schluß nur noch – lächelnd: „Wenn ich die Tiere alle los wäre, würde ich mit meinen Einnahmen hinkommen.“

.

.

Das macht Sinn

.

Bei den Rabenforschern las ich mehrmals: Dieser oder jener Vogel agierte logisch, bewies Logik. Was (vor allem im Amerikanischen und Amerikanisierten) ein anderes Wort für besonders sinnvolles Verhalten ist. „Die klassische Logik versteht sich selbst als Wissenschaft von den Gesetzen des menschlichen Denkens, die vom Logiker nicht konstruiert, sondern im menschlichen Denkvermögen angelegt sind“, schreibt der marxistische Erkenntnistheoretiker Rudolf Müller (in: „Geld und Geist“ 1977). Die Logik ist, mindestens seit Aristoteles, das Prinzip der Identität (A gleich A). Sie war zunächst wesentlich „Ontologik“, insofern das Sein durch sie begriffen wurde. Für Kant gehörte diese Abstraktion zum Apriori unserer Wahrnehmung. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz hat – als Inhaber des Königsberger Kant-Lehrstuhls ab 1941 – versucht, die Apriori-Begriffe des Philosophen der Französischen Revolution darwinistisch-biologisch aus der Entwicklung und Struktur unseres Erkenntnisapparates, d. h. aus der natur- bzw. stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen, abzuleiten – um den Kantschen Dualismus von Natur und Vernunft zu überwinden. Die Gesetze der reinen Mathematik sind für Kant wie die der Geometrie von jeder Erfahrung unabhängig, apriorisch, denknotwendig und besitzen daher für ihn eine absolute Geltung. „Dies kritisiert Lorenz als Verabsolutierung einer Abstraktion,“ wie der Philosoph Wolfgang Thorwald in einem Aufsatz über Konrad Lorenz schreibt.

.

Bei den (Tier-)Psychologen hat es gleichfalls nicht an entwicklungsgeschichtlichen Erklärungen für das „logische Denken“ gefehlt, es wurde jedoch nicht als „gesellschaftliche Praxis“, sondern „subjektiv“ gefaßt. Folgt man dem „Neukantianer“ Wilhelm Windelband war die „Apriorität“ aber „bei Kant kein psychologisches, sondern ein rein erkenntnistheoretisches Merkmal: es bedeutet nicht ein zeitliches Vorhergehen vor der Erfahrung, sondern eine sachlich über alle Erfahrung hinausgehende und durch keine Erfahrung begründbare Allgemeinheit und Notwendigkeit der Geltung von Vernunftprinzipien.“ Und diese müssen wir anerkennen – und können sie auch erkennen, d.h. „der Mensch“, obwohl es nur für den westlichen – griechischen – Menschen (in einer entfalteten warenproduzierenden Gesellschaft) gilt. – Parmenides, Galilei, Newton, Einstein. Die Zahlen sind die Substanz der Logik und das Brot der Logiker.

.

Deswegen wurde der Graupapagei „Alex“, dem die US-Philosophin Irene Maxine Pepperberg das Zählen beigebracht hatte, auch sogleich als „Papageien-Einstein“ bezeichnet. Die Mitarbeiterin im „Arbeitskreis Human Animal Studies – Chimaira“ Katharina Dornenzweig merkt dazu im neuen Reader „Das Handeln der Tiere“ an, dass Irene Pepperberg nach dem Tod von Alex mit anderen Papageien weiter arbeitete, die sich als ebenso „kompetent“ erwiesen, „was schwerlich zu dem Wunderkindnarrativ paßt“.

.

.

.

Nun zu den fünf, sechs, sieben Sinnen. Man weiß, wenn einer ausfällt – das „Augenlicht“ z.B., dass dann ein anderer – das Hörorgan z.B. – die Wahrnehmungsbeeinträchtigung bis zu einem gewissen Grad kompensiert. Ein schönes Beispiel dafür ist eine südamerikanische Geierart, deren Revier die Regenwälder sind, über die sie kreisen. Wegen des dichten Blätterdachs können sie jedoch keinen Kadaver sehen. Geier sind ansonsten berühmt für ihre Sehfähigkeit – mit der ihnen in der Savanna, in der Steppe oder im Gebirge kaum ein Aas entgeht. Die Regenwald-Geier riechen dagegen jedes Stück Fleisch, das auf dem Waldboden liegt, während sie hoch in der Luft über den Bäumen kreisen. Der englische Tierfilmer David Attenborough machte für eine BBC-Dokumentation im Urwald den Test mit einem.

.

.

Ähnlich gute Augen wie die Geier haben im übrigen auch die Raben und Aaskrähen. Mangels toter Tiere, die stinkend in der Gegend herumliegen, hat man sich hierzulande entschlossen, auch die Aaskrähen – aber nur als Artbegriff (Corvus corone) – abzuschaffen, indem man daraus zwei Arten machte: die Nebelkrähe (Corvus corone cornix) und die Rabenkrähe (Corvus corone corone). Diese (schwarzen) leben mehr im Westen Europas und jene (grau-schwarzen) im Osten, aber „quer durch Deutschland läuft eine Grenzlinie [ungefähr entlang der Elbe, 15 bis 150 Kilometer breit], auf der sich Nebelkrähen und Rabenkrähen paaren. Trotz der Vermischung ihres Erbguts erhält sich das unterschiedliche Aussehen beider Vögel. Ursache scheint eine Art Selbstliebe zu sein,“ schreibt der Spiegel und beruft sich dabei auf eine Studie von Forschern um Jochen Wolf von der Universität Uppsala. Die Charlottenburger Veterinärmedizinerin und Rabenkrähenhalterin Almut Malone meinte kürzlich, dass die Nebelkrähen, die im Winter in Berlin leben, aus dem Osten kommen, während die hier lebenden nach Westen abwandern, im Frühjahr fliegen beide Populationen wieder zurück. Die Saatkrähen, die früher zu tausenden im Winter ihr Quartier in Berlin bezogen, kamen ebenfalls aus dem „Ostblock“. Wohin die vielen in Berlin lebenden Dohlen verschwunden sind, weiß man nicht. In manchen Städten an der Küste gibt es sie noch in nennenswerter Zahl – und es werden sogar immer mehr. Ähnliches gilt dort auch für die Rabenkrähen. In vielen Städten überlegt man sich schon „humane“ Maßnahmen zu ihrer Vertreibung.

.

In Berlin gibt es mindestens vier Frauen und einen Mann, die in Volieren u.a. Rabenkrähen aufziehen bzw. gesundpflegen, um sie, wenn möglich, nach einiger Zeit wieder frei zu lassen, die Tiere dürfen deswegen nicht zahm werden. Rabenvögel werden besonders schnell zahm. Im „Rabenforum“ gibt es immer wieder Hilferufe, selbst von rabenerfahrenen Leuten, die „den Zeitpunkt der Abnabelung verpaßten“:

„Damals hatte ich versucht sie bei uns am Tierheim fliegen zu lassen, sie war da in einem wenig frequentierten Raum, da hab ich dann die Tür aufgelassen… aber sie kam dann immer einfach woanders rein und ärgerte die Hunde… Also viel zu gefährlich. Jetzt lebt sie bei uns Zuhause… in Küche und Büro (wobei das Büro keines mehr ist, sondern zum Elsternzimmer umfunktioniert wurde). Wenn ich sie mit raus nehme hat sie keinerlei Interesse wegzufliegen. Sie läuft mit hinterher wie ein Hund oder ärgert unsere Hunde oder unsere Katze. Ich bin mir sicher, dass sie draußen so keine Überlebenschance hätte.

Wie seht ihr das? Gibt es noch eine Möglichkeit zur Auswilderung? Gäbe es einen Platz bei anderen Elstern, wo man es probieren könnte? Hätte das überhaupt Chancen? Sollte ich versuchen eine andere Elster aufzunehmen?“

.

In Spandau hält eine Rabenkrähenfreundin zwei beige-weiße Nebelkrähen. Sie können nicht in die Freiheit entlassen werden, weil sie derart auffällig sofort zur Beute von Greifvögeln werden würden.

.

.

Vögel können nicht gut riechen…“Nur die Kiwis, mit Abstrichen auch die Tauben, Enten und Greifvögel, verfügen über ein gewisses Riechvermögen,“ heißt es auf „herz-fuer-tiere.de“. Daneben ist auch ihr Geschmacksinn nicht besonders ausgeprägt. Dafür haben sie einen „feinen Hörsinn“ (tiere-online.de) – und erkennen z.B. ihre Jungen u.a. an ihren Lautäußerungen. Sie füttern aber auch schon Mal ein fremdes Junges, wenn es auf einem Ast sitzt und jämmerlich schreit. Man kann ein Junges, wenn es z.B. aus dem Nest gefallen ist, ruhig nehmen und wieder reinsetzen, weil die Eltern dies am Nestling nicht riechen (im Gegensatz zu den menschengeruchs-empfindlichen Kaninchen und Rehen beispielsweise). Auch umsetzen kann man ein Vogeljunges zur Not (wenn z.B. seine Eltern getötet wurden), d.h. man kann es einfach zu einem anderen Paar ins Nest legen. Wenn der Altersunterschied zu deren Jungen nicht allzu groß ist, füttern sie es mit. Ein Grünfinken-Nestling läßt sich z.B. laut der Vogelkundlerin Almut Malone in einem Spatzen-Nest unterbringen, ein kleiner Spatz jedoch nicht im Nest von Grünfinken, weil deren Jungen (wie auch die von Rabenvögeln) alle rote Rachen haben, Spatzen-Jungen aber nicht. Und deswegen werden sie nicht mitgefüttert.

.

Auch als Zoologe kann man ein (zu erforschendes) Sinnesorgan durch ein anderes kompensieren. Dies tat der Entdecker der Bienensprache Karl von Frisch. 1932 hatte er sich die Frage gestellt, ob Fische erkennen können, woher der Schall kommt, denn ihnen sind die anatomischen Voraussetzungen dafür nicht, wie bei uns, gegeben: Sie können die Schallrichtung nicht erkennen. Das hatte von Frisch auch erwartet, aber es führte ihn auf ein anderes Gebiet: Er hatte eine Ellritze gefangen und mit der Nadel einen bestimmten Nerv durchtrennt. Als er sie wieder ins Wasser [des Sees vor seinem Haus] entließ, flüchtete der ganze Schwarm und versteckte sich. Es stellte sich heraus, dass bei Verletzung der Haut einer Ellritze ein „Schreckstoff“ ins Wasser gelangt, der für die anderen eine alarmierende Wirkung hat, sobald sie ihn riechen. Als Ergebnis vieler Versuche, auch mit anderen Fischen, stand für von Frisch daraufhin fest, „dass ein Schreckstoff ganz allgemein bei Karpfenfischen vorkommt, zu denen fast ¾ unserer Süßwasserfische gehören.“ Er berichtete darüber zuletzt in seinen „Erinnerungen eines Biologen“ (1973).

.

.

Neuerdings wollen australische Biologen festgestellt haben, dass einige Korallenfische, u.a. Mönchsfische, diesen „Schreckstoff“ auch ausstoßen können, wenn sie sich von anderen Raubfischen nur bedroht fühlen. Da die Wissenschaftler anders als von Frisch „Altruismus“ ausschließen, gehen sie davon aus, dass der Schreckstoff weitere Raubfische anlocken soll, so dass diese erst einmal untereinander kämpfen. Angeblich kann sich die Überlebenschance des Mönchsfischs dabei „von fast null auf ca. 40 Prozent“ erhöhen.

.

.

Ich hatte zu Hause in meinem Kaltwasseraquarium einen Flußkrebs namens Fritz, den ich mit Leberwurst fütterte: Wenn ich einen kleinen Klumpen zusammen mit einem Kiesel zum Beschweren etwa 40 Zentimeter entfernt von ihm ins Becken warf, dauerte es nur ein paar Sekunden, bis er den Braten roch und eiligst auf ihn zuschoß.

.

Amseln hören besonders gut – z.B. das leise Kratzen der Borsten von Regenwürmern an den Wänden ihrer unterirdischen Gänge. Mit dem Anlegen von immer mehr Rasenflächen wurde die Stadt für den einst scheuen Waldvogel immer attraktiver, weil er darauf die Regenwürmer besser hören konnte als auf Langgraswiesen. Mit dem massenhaften Einsatz der Rasenmäher wurden die Amseln immer schneller und intelligenter, wie einige Forscher in den Achtzigerjahren meinten herausgefunden zu haben. Zwar gilt: je kürzer der Rasen desto schneller kann die Amsel den Wurm orten, aber dieser wurde „on the other hand“ auch immer gewitzter – im Maße die Mode des Kurzrasens fortschritt. Amseln und Regenwürmer liefern sich im Zuge der Gartentechnikentwicklung quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

.

Die gustatorische Wahrnehmung, das Schmecken, ist besonders bei Rindern entwickelt. Sie haben 25.000 Geschmacksknospen auf der Zunge und im Schlund (wir Menschen nur etwa 8000). „Wenn wir uns in das Tier hineinversetzen wollen,“ sagt der Schweizer Kuhexperte Martin Ott über das Wiederkäuen ( (in: „Kühe verstehen“, 2011), dann merken wir, „dass dieses ‚Würgen‘ eigentlich gar kein Würgen ist, sondern dasselbe wie eine Schluckbewegung – einfach in die umgekehrte Richtung. Die Kuh schluckt quasi rückwärts mit einem Wohlgefühl und Zufriedenheitsgefühl ihren Bissen aus dem Magen in den Mund zurück, und hier wird dieser Bissen, der anfangs einfach einmal verschlungen wurde, in einer ganz intensiven Weise wiedergekäut. Bei diesem Vorgang, der durch eine immense Speichelbildung [etwa 120 Liter täglich] begleitet ist, wird die Kuh nun wirklich zur Feinschmeckerin“ – und das kann sie auch noch unzählige Male wiederholen. „Bei Menschen haben wir diese Gründlichkeit an einem anderen Ort. Im geschulten Denken! Die Kuh denkt die Nahrung quasi hin und her, meditiert sie durch.“ Von da aus gesehen ist es also gar nicht so falsch, was der US-Kuhforscher Robert W. Hegner sagte: dass ihr Verdauungssystem weiter als das menschliche Gehirn spezialisiert ist und die Kuh uns deswegen in gewisser Weise überlegen sei.

.

.

.

Dem Wiener Psychologen Siegmund Exner gelang es, die Augenlinse eines Käfers als Linse für eine Kamera zu verwenden und damit ein Photo zu machen: Voilà, so sieht ein Käfer die Welt! Nein, so geht es nicht: das Sehen mit den Augen eines Tieres.

.

Mindestens ebenso viel experimentiert wie Exner hat der amerikanische Zoologe Donald R. Griffin (der daneben auch viele gute Tierbücher schrieb), um dem Orientierungssinn der Fledermäuse, der ihnen Nachts die Wahrnehmung mit den Augen ersetzen muß, auf die Spur zu kommen. Schon im 18. Jahrhundert hatte Lazzaro Spallanzani entdeckt, daß Fledermäuse in absoluter Dunkelheit zwar ohne Augenlicht fliegen konnten, aber mit verschlossenen Ohren die Orientierung verloren. „Den Grund für diesen unerwarteten Befund fand er jedoch nicht heraus, da er seine Versuchstiere nicht rufen hörte. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gelang es Donald Griffin mit Hilfe eines neuentwickelten Ultraschallmikrofons, die Rufe von Fledermäusen hörbar zu machen,“ heißt es auf „fledermauskunde.de“. Mit ihren fein entwickelten Ohren fangen sie dann das Echo auf und ziehen daraus ihre Schlüsse (Flugrichtungen). Griffins Buch darüber, das ihn berühmt machte, heißt auf Deutsch: „Vom Echo zum Radar. Mit Schallwellen sehen“ (1959). Einige Nachtfalterarten haben sich auf das schnelle „Entschlüsseln“ der für uns unhörbaren Rufe von Fledermäusen, ihre Freßfeinde, konzentriert – und sind dabei relativ erfolgreich gewesen. Auch hier findet in gewisser Weise ein Kopf-an-Kopf-Rennen statt – im Dunkeln und in der Luft.

.

.

Bei den zumeist tagaktiven Vögeln ist der Sehsinn wie erwähnt besonders geschärft, zudem machen „UV-empfindliche Zapfen und Öltröpfchen in der Retina sie zu wahren Meistern des Farbensehens,“ heißt es auf „farbimpulse.de“. Die für uns schwarzen Kolkraben und Rabenkrähen sehen deswegen füreinander aufgrund ihrer UV-Licht-Wahrnehmung farbig schillernd aus.

.

Bei den nachtaktiven Eulen sorgen laut „eulenwelt.de“ ihre extrem lichtempfindlichen und riesengroßen Augen für eine Art Restlichtaufklärung. Aber „das wahrlich starke Sinnesorgan der Eule ist das Gehör,“ fügt „swr.de“ hinzu. „Wenn die Dunkelheit eintritt und damit für sie die Jagdzeit nach Mäusen beginnt, muss sich die Eule auf ihre hochsensiblen Ohren verlassen. Denn bei absoluter Finsternis sehen auch Eulenaugen zu wenig. So nimmt die Schleiereule beispielsweise mit Hilfe ihres großen Gesichtsschleiers kleinste Geräusche auf. Der Schleier funktioniert ähnlich wie ein Parabolspiegel, er bündelt und verstärkt die akustischen Signale. Der Gehörgang der Schleiereule befindet sich dabei unter einer Hautfalte zwischen innerem und äußerem Schleier.“ Bei anderen Vögeln ist er unter Federn verborgen.

.

Hunde haben im Vergleich zu uns ein eingeschränktes Farbsehen, dafür können sie besser hören. Ihre maximale Empfindlichkeit liegt bei 8000 Hz, unsere dagegen im Bereich zwischen 2000 und 4000 Hz. Vor allem ist jedoch das Riechorgan des Hundes sehr viel empfindlicher als das des Menschen. Messungen haben laut Wikipedia „ein im Vergleich zum Menschen etwa eine Million Mal besseres Riechvermögen ergeben. Da ihre Nase (ähnlich wie beim Sehen) rechts und links differenzieren kann, können Hunde zudem ‚Stereo‘ riechen.“ Auch wenn mir das übertrieben scheint, Jip, der Hund von Dr.Dolittle konnte wirklich gut riechen. Einmal lag er auf dem Deck eines Hochseeschiffes und witterte, wo der verlorene Onkel wohl sein könnte (es war da ein Onkel verloren gegangen). Er stellte sich hin, zog die Luft ein und analysierte. Dabei murmelte er:

»Teer, spanische Zwiebeln, Petroleum, nasse Regenmäntel, zerquetschte Lorbeerblätter, brennender Gummi, Spitzengardinen, die gewaschen werden – nein, ich irre mich, Spitzengardinen, die zum Trocknen aufgehängt worden sind, und Füchse – zu Hunderten – junge Füchse – und – Ziegelsteine«, flüsterte er ganz leise, »alte gelbe Ziegel, die vor Alter in einer Gartenmauer zerbröckeln; der süße Geruch von jungen Kühen, die in einem Gebirgsbach stehen; das Bleidach eines Taubenschlages – oder vielleicht eines Kornbodens – mit daraufliegender Mittagssonne, schwarze Glacéhandschuhe in einer Schreibtischschublade aus Walnußholz; eine staubige Straße mit Trögen unter Platanen zum Pferdetränken; kleine Pilze, die durch verfaultes Laub hindurchbrechen; und – und – und –« „Das ist nicht gemacht – das ist gefühlt,“ fügte Kurt Tucholsky in seiner Rezension des Buches „Dr.Dolittle und seine Tiere“ 1925 hinzu.

.

.

Der Arzt und Schriftsteller Michail Bulgakow schrieb 1925 eine Erzählung mit dem Titel „Hundeherz“, die von einen Moskauer Straßenhund namens Bello handelt. Erst einmal mußte der Hund laut Bulgakow die kyrillischen Schriftzeichen zu entziffern lernen, bevor er „street-wise“ wurde: „Lesen lernen hat überhaupt keinen Zweck, wenn Fleisch auch so einen Kilometer weit zu riechen ist“, heißt es da zunächst, und erinnert daran, dass für den Hund nicht das Sehfeld, sondern das Duftfeld seinen „Mikrokosmos“ gründet, und er deswegen vielleicht laut Kenneth Shapiro die „Räumlichkeit der Zeitlichkeit vorzieht“, aber, so Bulgakow weiter, „wenn Sie in Moskau leben und ein bißchen Grips im Kopf haben, lernen Sie wohl oder übel lesen, obendrein ohne Lehrgang. Unter den 40.000 Moskauer Hunden wird es kaum einen Idioten geben, der nicht das Wort Fleisch buchstabieren kann.

.

Bello hatte nach Farben lesen gelernt. Als er gerade vier Monate alt war, wurden in ganz Moskau grüne und blaue Schilder mit der Aufschrift MVKG ausgehängt, das bedeutete Fleischhandel. Um es noch einmal zu sagen, das ganze Lesenlernen hat keinen Sinn, denn Fleisch riecht man sowieso. Einmal kam es zu einem Mißverständnis, denn Bello, dessen Geruchssinn von dem Benzinqualm eines Motors geschwächt war, orientierte sich nach der giftig-blauen Farbe und lief statt in eine Fleischerei in den Elektroladen der Gebrüder Golubisner in der Mjasnizkaja-Straße. Bei diesen Brüdern bekam er Isolierdraht zu spüren, und der zieht noch mehr durch als eine Kutscherpeitsche. Dieser denkwürdige Moment darf als der Beginn von Bellos Ausbildung gelten. Wieder draußen auf dem Gehsteig überlegte er, dass ‚blau‘ nicht immer ‚Fleisch‘ bedeutet. Heulend vor Schmerz prägte er sich ein, dass bei allen Fleischläden links als erstes ein goldener oder rötlicher Krakel steht. Weiterhin lief es besser. Den Buchstaben N lernte er bei dem ‚Fischladen‘ Ecke Mochowaja-Straße“ (weil er sich dort den letzten Buchstaben zuerst einprägte).“

.

Die US-Ethnologin Elizabeth Marshall Thomas erforschte u.a. den außerordentlichen „Orientierungssinns“ ihres Hundes „Misha“, ein Husky, der ein „Stadtstreuner“ war und das bei ihr auch bleiben durfte. Seine Navigationskünste waren nicht angeboren, schreibt sie (in: „Das geheime Leben der Hunde – 1993), denn seine „Husky-Frau Maria“ verirrte sich jedesmal auf ihren Streifzügen.Wahrscheinlich sind viele „herrenlose Hunde“ (und Katzen) solche, die nur einen mangelhaften Orientierungssinn besitzen – und deswegen nicht wieder „nach Hause“ fanden.

.

.

Der Orientierungssinn scheint kein Organ zu haben, deswegen vermutet man immer noch alles Mögliche (z.B. bei der rätselhaften Orientierungsfähigkeit der Zugvögel oder Brieftauben, die uns nebenbeibemerkt immer mehr verloren geht – aufgrund von GPS und dem fatalen kapitalistischen Hang, es überall auf der Welt gleich aussehen zu lassen. Dem kommt unser Abstraktionszwang entgegen, der zwar schnelles Identifizieren von Gegenständen oder Situationen erlaubt, dem dies aber nur auf Kosten des genauen Hinsehens gelingt (für Leute, die ihren Sehsinn besonders entwickelt haben, Künstler und andere Spezialisten, gilt dies allerdings nur bedingt).

.

.

Die US-Psychologin Alexandra Horowitz hat aus den vielen haltlosen Interpretationen von tierischem Verhalten den langweilig-wissenschaftlichen Schluß gezogen (in ihrem Buch: „Was denkt der Hund? Wie er die Welt wahrnimmt und uns“ – 2012), uns bloß davor zu warnen, „Tieren keine besonderen Fähigkeiten zuzuschreiben, solange sich ihr Verhalten durch einfachere Mechanismen erklären läßt“. Tiertrainer sollten deswegen bei Hunden keinen „sechsten Sinn“ vermuten, sondern ihre heimlichen „Hinweise [für das Tier] unterdrücken“, wenn sie ihm z.B. etwas beibringen oder ihn auf etwas Beigebrachtes hin testen wollen.

.

Der englische Botaniker Rupert Sheldrake hat sein Forscherleben dem morphogenetischen Feld und der morphischen Resonanz gewidmet, danach ist nicht das Gehirn ein Speicherorgan, es gibt dafür ein immaterielles Feld, das man heute vielleicht auch als „Cloud“ bezeichnen könnte, auf das wir gewissermaßen „Zugriff“ haben. Es ist eine Medientheorie, denn Sheldrake stellt sich das „Eintunen“ auf das morphogenetische [formbildende] Feld wie eine Feineinstellung auf den Sender eines Radios oder Fernsehens vor. Ende der Neunzigerjahre begann er ein Forschungsprojekt via Internet. Es ist noch nicht abgeschlossen. Sheldrake geht es dabei um eine Untersuchung dessen, was man gemeinhin die übersinnlichen Fähigkeiten von Tieren nennt (die z.B. lange vor den Menschen ein Erdbeben „spüren“), und speziell um das Einfühlungsvermögen von Hunden ihren Besitzern gegenüber, mit dem sie diese u.U. „trösten und heilen“ können. In seinen bisher gesammelten 120 Berichten über ein derartiges Verhalten von Hunden, so schreibt er in seinem Buch „Der siebte Sinn der Tiere“(2003), gehe es immer wieder darum, wie einfühlsam sie auf einen Menschen, der traurig oder krank ist, reagieren. Einige werden bereits gezielt als „Therapiehunde“, in Pflegeheimen z. B. , eingesetzt. Ihre Stärke ist dabei der „Siebte Sinn“. Einer fehlt also noch.

.

Vorher will ich aber noch erwähnen, dass es für Sheldrake originellerweise die Logik selbst, die zur Evolution fähig ist: Zunächst gab es nur so etwas wie „atomare Gewohnheiten“, aus denen z. B. „mechanische Gesetze geworden“ sind, diese können sich – ebenso wie die Tier- und Pflanzen-Arten – verändern. Die Evolutionstheorie ist demnach also auch für die Naturgesetze gültig, deswegen gibt

es sie eigentlich gar nicht: nur „zeitweilige Gewohnheiten der Natur“, schreibt er in seinem letzten Buch „Der Wissenschaftswahn“ (2012). Er macht darin mit der „Logik“ das selbe, was Darwin mit dem „Kapitalismus“ und Engels und Stalin mit der „Dialektik“ taten: Sie projizierten deren Entstehung in die Natur. „Die Natur“ – in die alle spucken.

.

.

Wer nicht hören will, muß fühlen, sagt man im Deutschen. Oder auch: „Haut heißt Haut, weil man drauf haut!“ Gemeint ist die taktile Wahrnehmung mit der Haut – das Fühlen. In Berlin ordnete ein Gericht kürzlich die Kastration einer männlichen Nacktkatze („Canadian-Spinx“) an, nachdem ein Tierarzt in seinem Gutachten laut der Bild-Zeitung ausgeführt hatte, die fehlende Schnurrbarthaare (Vibrissen) seien für Katzen Einschränkungen, wie wenn einem Mensch der Geruchssinn fehle. Zum einen dienten die Tasthaare der Orientierung in der Dunkelheit und bei engen Durchgängen. Zum anderen der Kommunikation: „Es ist die Verlängerung der Gesichtsmimik, damit drücken Katzen ihre Stimmung aus.“ Aber der Kater Willi habe „keine funktionsfähigen Vibrissen“. Ihr Fehlen werde vererbt. „Dieser Rasse fehlt ein Sinnesorgan“, sagte der Tierarzt, „und das Fehlen eines Sinnesorgans bewerte ich als Schaden.“

.

.

Die Bienen haben zum Fühlen „Antennen“. Mit diesen, ihren zwei „Fühlern“, können sie auch über geringe Entfernungen „luftgetragenen Schall wahrnehmen“, wie ebenso mit den Härchen an ihren Beinen. Der Würzburger Bienenforscher Martin Lindauer spricht dabei von einem „Vibrationssinn“, mit dem sie u.a. auch die Summtöne anderer Bienen empfangen. Auch ihr Geruchssinn befindet sich auf den Fühlern, was man dadurch herausfand, dass man sie einfach abschnitt. In ihrer Welt spielen Düfte die Rolle einer Sprache. Honigbienen können z.B. auch Wasser „riechen“. Karl von Frisch sprach von „Duftparolen“ und „Duftworten“, mit denen einige soziale Insekten auch ohne Tanz andere zu einer ergiebigen Blütentracht führen – „nicht von den Blumen übertragen, sondern von den Bienen selbst erzeugt“. Auch die Hummelmännchen legen „Duftstraßen“ an, damit die Weibchen zu ihnen finden, während bei den in den Tropen lebenden stachellosen Bienen die Weibchen Duftmarkierungen zu besonders ergiebigen Blütentrachten legen und die anderen Sammelbienen dann auch noch dorthin lotsen (statt ihnen tanzend den Weg zu weisen).

.

Den Berliner Science-Fiction-Autor Dietmar Dath hat die Duft-Kommunikation der Bienen untereinander und mit ihren Trachtpflanzen darauf gebracht, dass sich in seinem Roman „Die Abschaffung der Arten“ (2008) alle neuen Lebewesen, die inzwischen „aus der Evolution das schlechthin Willentliche“ machen, über „Pherinfone“ verständigen: ein Wort, „zusammengesetzt aus Pheromon und Infone, Daten zum Riechen“.

.

Daneben verlassen die Honigbienen sich in ihrem dunklen Stock auch noch auf den Tastsinn. Und draußen auf ihre großen Facettenaugen, deren Sehbereich im Vergleich zu unserem nach der Seite des kurzwelligen Lichts hin verschoben ist – so dass Rot für sie Schwarz ist, dafür sehen sie noch Ultraviolett. Ihr Geschmackssinn befindet sich ebenfalls auf den Fühlern, sowie „an Härchen im Bereich des Mundes und an den Beinenden“, wie Insektenforscher der Universität Toulouse herausfanden. Ob etwas genießbar ist, entscheiden die Bienen mit Rezeptoren an ihren Vorderbeinen. Kein Tier und keine Pflanze kommt ohne einen „Schweresinn“ aus, bei den Bienen kommt noch ein „magnetischer Sinn“ hinzu, mit dem sie das magnetische Feld der Erde wahrnehmen, um sich bei ihren Flügen zu orientieren. So viele Sinne bei so einem kleinen Insekt – und dann befinden sich die meisten auch noch in und auf seinen Fühlern, wenn man den Bienenforschern glauben darf.

.

.

Säugetiere und Vögel fühlen eher mit dem ganzen Körper – und viele können gar nicht genug Körperkontakt mit anderen fühlen. Der berühmte Londoner Spatz „Clarence“ schlief z.B. Nachts mit im Bett seiner Besitzerin Clare Kipps. Er war so eifersüchtig, dass er eine Freundin von ihr zwang, auf der Couch zu übernachten. Unser Spatz, den wir zu Hause hatten, Benjamin, schlief am Liebsten in der Halsbeuge meines Vaters. Das Streichel- und Schmusebedürfnis der Katzen kennt fast jeder. Am weitesten haben es diesbezüglich die Bonobos gebracht, die das „Groomen“, Schmusen und Vögeln an die Stelle von Aggressionen praktizieren.

.

Für die japanischen Primatenforscher um Takayoshi Kano, deren Forschungsstation sich seit 1974 im kongolesischen „Wamba-Wald“ befindet, haben die von ihnen dort beobachteten Bonobos den (mit ihnen nahe verwandten) Schimpansen genau entgegengesetzte Konfliktlösungen entwickelt: während bei diesen das Soziale mit mehr oder weniger männlicher Gewalt zusammengehalten wird, geschieht das bei den von Weibchen dominierten Bonobo-Gruppen über sexuelle Handlungen. Laut Kano besteht bei ihnen „die Funktion des Kopulations-Verhaltens in erster Linie zweifellos darin, das friedliche Nebeneinander von Männchen und Weibchen zu ermöglichen, und nicht darin, Nachkommen zu zeugen“. Zumal ein Großteil des Sexualverhaltens, vor allem bei den Weibchen, aus homosexuellen Praktiken besteht. Die männlichen Bonobos bleiben bis weit ins Erwachsenenalter eng an ihre Mutter gebunden, die weiblichen bauen enge Beziehungen untereinander auf. Den Forschern erklärt sich damit, warum ihre Sozialverbände viel enger und stabiler sind als bei den Schimpansen; dementsprechend raffinierter und wandelbarer sind die gruppeninternen Strukturen der Bonobos: „In ihrer Persönlichkeit gibt es eine so große Variationsbreite, dass man keine einfache graphische Darstellung von den Beziehungen zwischen Herrschenden und Untergebenen zeichnen kann. Sie beweisen, dass Einzelwesen zusammenleben können, ohne dass es Konkurrenz und eine Rangordnung geben muß“, meint Kano (in: „The Last Ape“ – 1992). Dies gilt auch nach außen hin: statt auf Fremde aggressiv zu reagieren bieten sie denen gerne Futter an – sogar eher als Mitglieder ihrer eigenen Gruppe, wie zwei US-Wissenschaftler, Jinghzi Tan und Brian Hare, beobachteten. Der Primatenforscher Frans de Waal bezeichnete diese „maternale Kultur“ der Bonobos, von denen es noch etwa 15.000 gibt, bereits als „unsere letzte Rettung“. Die Bonobos haben auf diese Weise zur feministischen Theoriebildung beigetragen: „ihre Botschaft ist bei uns angekommen“, schrieb die Zeitschrift „Emma“.

.

.

.

.

Vom Großriecher zum Großrechner/Zahlenschmecker

.

In einem Ort nahe Oranienburg wurde im vergangenen Jahr ein Mann von einigen Dörflern verprügelt. Er und sein Bruder waren Anfang der Achtzigerjahre in den Westen gekommen und hatten in einem Hamburger Hotel Koch gelernt. Mit der Wende waren sie zurück nach Ostberlin gezogen und hatten in Treptow ein Restaurant eröffnet. 2010 erwarben sie in dem Dorf bei Oranienburg einen Restgutshof mit einigen Hektar Wiesen, die sie mit Schafen beweideten. Wegen diesen, aber auch, weil man sie im Ort für arrogante Wessis hielt, wurden sie bald von den Dörflern angefeindet. Nach einem Dorffest kam es zu der erwähnten Prügelei, wobei einer der Brüder am Kopf verletzt wurde und seinen Geruchssinn verlor, so dass er nicht mehr als Koch arbeiten konnte. Der andere Bruder erzählte mir daraufhin: „Das ist alles nicht so schlimm, er schult sich jetzt um auf Buchhaltung, das können wir auch gut gebrauchen. Sowieso läßt er sich nicht unterkriegen – und hat die Schafherde sogar noch vergrößert.“ Von einigen Stammgästen ihres Restaurants erfuhr ich, dass sie ihn „Großriecher“ genannt hatten, weil er viel feinere Gerüche als sie wahrnehmen konnte. Nach seiner Umschulung nannten sie ihn „Zahlenschmecker“.

.

Zu den Großriechern (Makrosmatikern) zählen vor allem Schweine, Hirsche und Hunde, zu den Zahlenschmeckern einige Mathematiker und viele Autisten. Die Großriecher können nur Konkretes wahrnehmen, die Zahlenseher nur Abstraktes. Der englische Neuropsychologe Oliver Sacks berichtete 1985 von einem Mann, der eine Kopfverletzung erlitt, „die seine olfaktorischen Nervenstränge schwer in Mitleidenschaft zog, so dass er jeglichen Geruchssinn verlor“. Er grämte sich sehr über den Verlust, und dass seitdem alles „fade“ schmeckte, aber nach einigen Monaten nahm er erst das Aroma seines Morgenkaffees wieder wahr, und dann auch das seines Pfeifentabaks. „Er glaubte, er könne wirklich wieder riechen“. Dem war aber nicht so: Er konnte die Gerüche nur halluzinieren. Dies war bei dem Ostberliner auch ein bißchen so, aber um wieder als Koch arbeiten zu können, reichten solche „unbewußten Geruchsassoziationen“ nicht aus.

.

Oliver Sacks erwähnt einen weiteren „Fall“, bei dem das Gegenteil eintrat: Einen Kollegen und Freund, der als Medizinstudent viele Psychodrogen einnahm und eines Nachts träumte, er wäre „ein Hund in einer Welt voller unvorstellbar starker und bedeutsamer Gerüche. Beim Aufwachsen stellte er fest, dass sein Traum Wirklichkeit geworden war. Vor der Intensität der Gerüche verblaßten alle anderen Wahrnehmungen“. Fortan identifizierte er seine Freunde und Patienten am Geruch, „jeder von ihnen hatte seine eigene olfaktorische Physiognomie, „ein Duft-Gesicht, das weit plastischer und einprägsamer, weit assoziationsreicher war als sein wirkliches Gesicht“. Wie ein Hund konnte er ihre Gefühle – Angst, Zufriedenheit, sexuelle Erregung – riechen. Auch Läden und Straßen erkannte er am Geruch. „Nichts war mehr für ihn wirklich vorhanden, bevor er es nicht gerochen und befühlt hatte.“ Das Entscheidende war jedoch, dass er, der zuvor eher intellektuell orientiert war und zu Reflexionen und Abstraktionen neigte, sich plötzlich in einer Welt befand, „die aus ungeheuer konkreten Einzelheiten bestand, deren Unmittelbarkeit und unmittelbare Bedeutsamkeit überwältigend war“. Diese Welt war zudem viel farbiger.

.

.

.

Als sein „Zustand“ nach drei Wochen plötzlich zu Ende war, fand er sich zu seinem Bedauern, aber auch zu seiner Erleichterung „in seiner alten, blassen Welt der beschränkten Sinneserfahrung, der Nicht-Konkretheit und Abstraktion wieder“ – und begriff, dass wir mit unserer Zivilisierung und der damit einhergehenden Reduzierung auf visuelles Erfassen (der Sozialphilosoph Ulrich Sonnemann spricht von einer „Okulartyrannis“) etwas Wesentliches verloren haben: „das ‚Primitive'“. Der Ethnologe Claude Lévi-Strauss nannte es „eine Wissenschaft des Konkreten“, wohingegen er unsere als eine „Wissenschaft des Abstrakten“ bezeichnete. Diese beruht wesentlich auf der Logik und auf Zahlen. Inzwischen sind so gut wie alle Gegenstände – Anziehsachen, Geschirr, Möbel, Häuser, Straßen, Fahrräder, Waffen mit denen wir uns umgeben – mathematisch produzierte, zunehmend betrifft das auch Nutzpflanzen und -tiere sowie zu immer mehr Teilen auch uns selbst.

.

Konrad Lorenz postulierte, dass die Mathematik mit Abstraktionen arbeite, die den realen Inhalten und Gegebenheiten „grundsätzlich nur annäherungsweise“ angemessen seien. Zwei Einheiten seien sich nur deshalb absolut gleich, weil es „genaugenommen“ beide Male dieselbe Einheit „nämlich die Eins“ ist, die mit sich gleichgesetzt werde. So sei die „reine mathematische Gleichung letztlich eine Tautologie“, und die reine Mathematik wie die Kantischen apriorischen Denkformen inhaltsleere Verabsolutierungen: „Leer sind sie tatsächlich absolut, aber absolut leer.“ In der Mathematik „besitze Gültigkeit immer nur der leere Satz. Die Eins, auf einen realen Gegenstand angewandt, findet im ganzen Universum nicht mehr ihresgleichen.“ Wohl seien zwei und zwei vier, „niemals aber sind zwei Äpfel, Hammel oder Atome plus zwei weiteren gleich vier anderen, weil es keine gleichen Äpfel, Hammel oder Atome gibt“.

.

Dies ist der Grund, warum „primitive Völker“ nicht rechnen können: Selbst wenn sie es lernen wollen, kommen sie nicht über die Zahl vier hinaus. Denn es gibt nichts in ihrer Welt, das sich so gleicht wie bei uns zwei Nägel, zwei Teller oder zwei Kugelschreiber z.B.. Der Unterschied im Denken hat darin seinen Grund, dass sie höchstens einen Gaben- oder Geschenketausch praktizieren und wir mit der Durchsetzung des Geldverkehrs den Warentausch: Ersterer ist gekennzeichnet durch die Verpflichtung zur Erwiderung (Reziprokation) der empfangenen Gabe, der Warentausch aber darüberhinaus durch das Postulat der Äquivalenz (Gleichwertigkeit) der getauschten Dinge. Der Erforscher des Gabentauschs, Marcel Mauss schrieb 1923/24 in seiner berühmten Studie „Die Gabe“: „Erst unsere Gesellschaften haben, vor relativ kurzer Zeit, den Menschen zu einem ‚ökonomischen Tier‘ gemacht…Es ist noch nicht lange her, seit er eine Maschine geworden ist – und gar eine Rechenmaschine.“

.

.

Diese „Ökonomie“ hat laut Adorno und Horkheimer zur Folge: Das Mannigfaltige wird quantitativ unter eine abstrakte Größe gestellt und vereinheitlicht, um es handhabbar zu machen. Das symbolisch Benannte wird formalisiert; in der Formel wird es berechenbar und damit einem Nützlichkeitsaspekt unterzogen, verfügbar und manipulierbar gemacht. Das Schema der Berechenbarkeit wird zum System der Welterklärung. Alles, was sich dem instrumentellen Denken entzieht, wird des Primitivismus verdächtigt. Der moderne Positivismus verbannt es in die Sphäre des Unobjektiven, des Scheins. Aber diese Logik ist eine Logik des Subjekts, die unter dem Zeichen der Herrschaft, der Naturbeherrschung, auf die Dinge wirkt. Diese Herrschaft tritt dem Einzelnen nunmehr als Vernunft gegenüber, die die objektive Weltsicht organisiert.

.

Die berühmten Mathematiker nun, aber auch die anonymen Autisten, von denen es immer mehr gibt, sind sozusagen auf den Kern dieser „Weltsicht“ reduziert: auf das Äquivalenzprinzip, d.h. auf die abstrakten Zahlen, die man ironischerweise „natürliche Zahlen“ nennt. Wie sich das am und im Einzelnen äußert, hat der sowjetische Psychologe Alexander Lurija am Beispiel eines „Gedächtniskünstlers“ aufgezeichnet, der alle Zahlen, die man ihm nannte, behielt und wiedergeben konnte, wobei er sie in seinem Gedächtnis als konkrete Gegenstände behandelte, die Geschmack, Farbe und Töne besaßen. Er „sah“ sie wie Objekte in einer Landschaft.

.

Ähnliches vermutete dann auch Lurijas „Schüler“ im Westen, Oliver Sacks, bei einem amerikanischen Zwillingspaar, die in einer Anstalt lebten und als retardiert galten. Sie hatten jedoch ein „ungeheuerliches Zahlengedächtnis – lässig wiederholten sie drei-, dreißig- oder dreihundertstellige Zahlen“. Schüttete man eine Schachtel mit Streichhölzern aus, „riefen beide gleichzeitig ‚hundertelf'“. Auf Nachfrage erklärten sie: „Wir haben sie nicht gezählt, wir haben die Hundertelf gesehen.“ Eine derartige Fähigkeit haben auch andere „Einfallspinsel“ – wie das „Zahlenwunder“ Zacharias Dase z.B., der bei einem Glas ausgeschütteter Erbsen sofort ihre Zahl „sah“.

.

.