Wale

.

Der Münchner „Darwinist“ Josef Reichholf kommt in seinem neuen Buch „Evolution – eine kurze Geschichte von Mensch und Natur“ (2016) auf die „Evolution der Wale“ zu sprechen, die vor „rund 50 Millionen Jahre einsetzte.“ Die Funde versteinerter Skelette von Übergangsformen, die noch vierfüßig waren, zeigen laut Reichholf zum Einen, dass die fernen Vorfahren der Wale tatsächlich Vierfüßer gewesen waren, „fleischfressende Ur-Huftiere“ (ihre nächsten Verwandten sind die Flusspferde) und zum Anderen, dass sie zwischen Wasser und Land wechselten. Wobei der Reichtum an Nahrung im Meer sie „immer weiter ins Wasser lockte“. Dabei erfuhr der Körper nach und nach einen Umbau, „aus Händen wurden Flossen“ heißt es dazu auf „meeresakrobaten.de“. Konrad Lorenz hatte sich als Professor auf dem Königsberger Kant-Lehrstuhl im Bemühen um eine „evolutionäre Erkenntnistheorie“ noch um das Gegenteil – in evolutionärer Hinsicht vorangegangene – bekümmert: Wie aus Flossen Hände wurden.

.

Der Berliner Schriftsteller Thomas Kapielski läßt in seinem Volumenroman „Je doller dosto jewski“ (2014) einen „Forstmann“ am Stammtisch seiner Bamberger Kneipe über Evolution und Wale räsonieren:

.

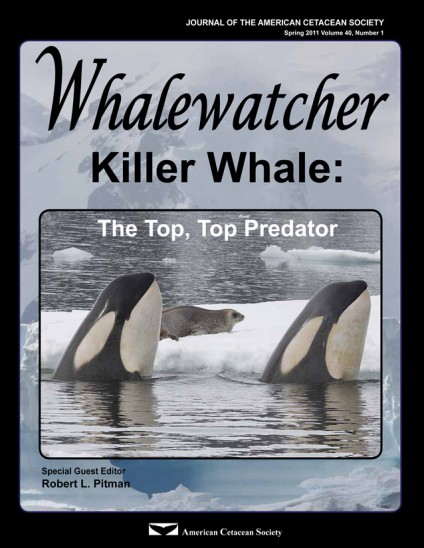

„Der Wald, die Kiefern, der Borkenkäfer, Fuchs und Dattel, sogar die Kommunisten – alle sind Darwinisten…Der Walfisch zum Beispiel. Den wollen sie alle retten. Gut. Aber, horch zu. Mit aufgerissenem Maul fegt so ein Dickwanst durchs Meer und frisst ganze Völker Kleingetier und Krabben weg! Darum kommt naturgemäß der Japaner her und frißt sein Sushi mit Walfleisch obendrauf. Da braucht sich keiner beklagen! Der Darwin hat es vorhergesagt.“

„So gesehen…“ bestätigte daraufhin einer seiner Stammtischbrüder. „Artenschutz ist freilich Ehrensache!“ ergänzte der Forstmann.

.

In der Erzählung der Görlitzer Schriftstellerin Roswitha Haring „Stadt Tier Raum“ (2013) heißt es über Wale:

.

„Wale werden mit einer Harpune getötet, und das Ganze sieht wie Raketenabwehr aus. Das Meerwasser färbt sich hellrot. Die riesige Schwanzflosse ragt, mit einem Seil umwickelt, steuerbord aus dem Wasser. Das größte auf der Erde vorkommende Säugetier wird an Land geschleppt, wo ein Dutzend Arbeiter darauf wartet, es mit einer Art Hockeyschläger mit geschliffener Klinge zu zerlegen. Walfleisch ist dunkel-, kirschrot. Die Männer machen eine ernste Miene bei ihrem Tun, sie schneiden einen Körper auf, der fünfzehn Mal größer ist als ihrer, und fürchten sich nicht. Tiere töten ist eine gute Sache. Man kann etwas lernen vielleicht, zum einen töten, dann aushalten, sich gut fühlen, etwas erreichen, aus und vorbei.“

.

.

Das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund gibt bekannt: „Im Chor der Katharinenhalle stehen Besucher unter einem 15 Meter langen Skeletts eines Finnwals, welches 1825 vor Hiddensee geborgen wurde. Auch das dort ausgestellte Skelett eines Entenwals strandete 1993 vor Hiddensee.

Unter den zahlreichen – historischen und aktuellen – Sichtungen und Walfunden in der Ostsee, die bislang vom Deutschen Meeresmuseum dokumentiert und gesammelt wurden, befinden sich auch immer wieder Delfine. So auch die Skelette von zwei Weißschnauzendelfinen, die aus den 90er Jahren stammen. Das im Meeresmuseum in der Delfinvitrine ausgestellte Exemplar wurde 1975 in den Boddengewässern vor Neuendorf auf der Insel Hiddensee entdeckt. Es war ein 2,70 Meter großes, ca. 200 Kilogramm schweres, weibliches Tier. Der Kadaver musste wegen des hohen Verwesungsgrades noch vor Ort skelettiert werden. Nur wenige Tage zuvor wurde vermutlich derselbe Delfin im Strelasund gesehen, wo er mehrmals aus dem Wasser sprang. Die Museumspräparatoren haben das Tier für die Schauvitrine nachgebildet, in der auch das Original-Skelett gezeigt wird. Im Vergleich dazu „schwimmt“ daneben ein Gewöhnlicher Delfin und das Schnittpräparat eines Schweinswals gibt Einblicke ins Innere der Meeressäuger.“

.

Im Übersee-Museum Bremen ist noch bis zum 22.Mai die Ausstellung „Faszination Wale – Mensch. Wal. Pazifik“ zu sehen. „Die Riesen der Meere und ihre Beziehung zum Menschen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Publikumsmagneten sind das begehbare, originalgroße Modell eines Blauwalherzens und das Skelett eines in der Nordsee gestrandeten Pottwals. Neben der Größe und Vielfalt der Wale zeigt die Schau das Tier als begehrte Quelle für Nahrung und Rohstoffe, aber auch für Mythen und Weltanschauungen unterschiedlicher Kulturen im Pazifikraum. Die Geschichte des Walfangs, die heutigen Bemühungen um den Schutz der Wale, aber auch die Gefahren, denen diese Tiere ausgesetzt sind, sowie die noch recht junge wissenschaftliche Erforschung der Wale sind weitere Themen der Ausstellung.“

.

„Seit mehr als zehn Jahren studiert die seit 12 Jahren auf den Lofoten lebende Bioakustikerin und Verhaltensforscherin Heike Vester aus Rohrbronn (bei Stuttgart) die Kommunikation und das Verhalten der Wale, die in den norwegischen Vestfjord kommen. „Wale sind eine besondere Herausforderung, auch weil man noch nicht viel über sie weiß. Und dann ist da natürlich das Meer“, schwärmte Heike Vester, laut Stuttgarter Zeitung.

„Ein 250 PS starker Motor bringt die zierliche Frau und ihr Schlauchboot hinaus auf den Vestfjord. Hat sie eine Gruppe Wale gefunden, bleibt sie meist zwischen zehn und 16 Stunden auf dem Wasser. ‚Ich möchte ihr natürliches Verhalten dokumentieren. Deswegen muss ich erst einmal mehrere Stunden warten, bis sie aufhören, zu mir zu kommen‘, sagt sie, die dann unendlich viele Fotos macht. Da jeder Wal verschiedene Merkmale hat, kann sie Kataloge zu den verschiedenen Arten anlegen. ‚Bei den Orcas habe ich inzwischen 700 Einzeltiere erfasst.‘

Zudem hängt sie ihr Hydrophon ins Wasser, um die Gespräche der Meeressäuger aufzunehmen. Am Computer werden diese dann ausgewertet. ‚Bei den Grindwalen habe ich bereits 100 verschiedene Lauttypen identifiziert. Ich weiß genau, wie sie sich fühlen, ob sie gerade spielen oder auf der Jagd sind. Sie haben eine sehr komplexe Kommunikation‘, sagt Heike Vester, die zwischendurch in ein Tauchgebiet auf Papua-Neuguinea reist, in dem Grindwale ihren Nachwuchs bekommen. Und dann ist da noch der Walschutz, für den sie sich engagiert. Beliebt macht sie sich damit nicht. ‚Mein Boot ist schon vier Mal von Walfängern sabotiert worden‘, berichtet Vester. Norwegen ist eines der wenigen Länder, in denen die Jagd noch erlaubt ist. ‚Leider erwischt es oft trächtige Weibchen. Verwendet werden dann meist nur etwa zehn Prozent des Wals‘, berichtet die Vegetarierin.

Ein noch größeres Problem seien die seismischen Unterwasseruntersuchungen der Ölindustrie. Durch den Lärm unter Wasser sterben viele Wale – sofort oder nach tagelangen Qualen. ‚Und es gibt leider keine Regeln für die Luftdruckkanonen.‘ Mit ihrer Forschung, ihrem Verein Ocean Sounds und der Zusammenarbeit mit der Organisation Greenpeace will sie ihren Teil zum Schutz der Tiere beitragen. Reich wird Heike Vester mit ihrer Arbeit als unabhängige Forscherin nicht. ‚Aber sobald ich bei den Walen bin, weiß ich wieder, warum ich das alles mache‘.“

Am 18. Oktober 2016 um 19 Uhr 15 hält Heike Vester vor der Gesellschaft für Naturforschende Freunde im Institut für Biologie der FU Berlin (Seminarraum 1) eine Vortrag über „Sozialverhalten und Kommunikation bei Orcas und Grindwalen in Norwegen“.

.

In Weimar beschäftigt sich ein Autorenkollektiv der dortigen Universität seit 2006 mit Herman Melvilles 1851 veröffentlichten Roman über die Jagd auf einen weißen Wal: „Moby Dick“ und kommentiert seit 2012 in jeder Ausgabe der Literaturzeitschrift „Neue Rundschau“ drei der 123 Kapitel; die letzten drei sind 2024 dran.

.

Aber schon jetzt rücken mir die Wale immer näher. Das fiel mir allerdings erst auf, als ich das Buch „Mein Cape Cod“ (2015) von Holger Teschke las. Bis dahin kannte ich von diesem Autor nur das Buch „Heringe“ in der Reihe „Naturkunden“, sein Vater war zur See gefahren und der 1958 auf Rügen geborene Autor heuerte 1978 auf einem Heringskutter an. Daher seine Heringskompetenz.

.

Aber dann arbeitete er im und für das Theater, u.a. für das „Berliner Ensemble“. Damit gelang ihm der Sprung nach Amerika – an die Ostküste, wo er fortan Theater lehrte und Stücke inszenierte. Mit seiner amerikanischen Freundin, eine Germanistin mit dem Schwerpunkt „DDR-Literatur“, besaß der „Rügen-Lyriker“, wie er sich selbst einmal nannte, auf Cape Cod eine Datscha. Als ich das Buch erwarb, dachte ich, darin mehr über den Hering und vielleicht auch noch über den Kabeljau zu erfahren (der auf Englisch „Cod“ heißt). Am Chatham Fish Pier steht laut Teschke ein „Fisherman’s Denkmal“ (so wie es in Husum ein großes Denkmal für eine Fischerfrau gibt). In Chatham haben Fischerfrauen um das Denkmal herum blaue Hortensien gepflanzt, und dazu das „hoffnungsvolle Motto: ‚In Cod we trust!’“

.

Teschkes „Cape Cod“ erwies sich jedoch fast als eine Werbemaßnahme für die Halbinsel in Massachusetts, das einst Indianergebiet war, und dann Landeplatz der „Pilgerväter“, denen Zigmillionen Weiße folgten. Sein Buch handelt vorwiegend von Walen in Vergangenheit und Gegenwart, denn auf Cape Cod sowie auf der benachbarten Insel Nantucket entstand Anfang des 18. Jahrhunderts das amerikanische Zentrum des Wahlfangs an der Ostküste, Holger Teschke und seine Freundin wurden dort jetzt zu „Whale-Watchern“.

.

.

„Der 1819 geborene Herman Melville heuerte mit 22 in der amerikanischen Walfängerstadt Nantucket auf seinem ersten Walfangschiff an, von dem er auf einer polynesische Insel desertierte. Dort nahmen ihn die Eingeborenen fest. Ihm gelang jedoch nach einiger Zeit die Flucht auf ein australisches Walfangschiff. Wegen Beteiligung an einer Meuterei auf diesem kam er ins Gefängnis, aus dem ihm ebenfalls die Flucht gelang. Danach heuerte er wieder auf einem Walfangschiff aus Nantucket an, das er 1843 auf Hawaii verließ. Vier Jahre später schrieb er einen kleinen Roman „Omoo“ – über seinen Aufenthalt auf Tahiti. 1860 unternahm er auf dem Klipper „Meteor“ unter dem Kommando seines Bruders Tom eine Weltreise, die er jedoch schon bald abbrach. Mit einem Dampfer kehrte er wieder nach Hause zurück, wo er fortan nur noch schriftstellerisch tätig war.

.

Sein Roman „Moby Dick“ basiert auf einem nur in wenigen Exemplaren bekannten Bericht eines Steuermanns des Walfangschiffes „Essex“, das von einem Pottwal gerammt wurde und unterging. Melvilles Schwiegervater war es 1850 gelungen, ein Exemplar davon in Nantucket zu erwerben.“

.

Das erwähnte ich bereits im blog-eintrag „Tiergeschichten“. Wie dort auch schon jene anrührende Geschichte des Münchner Ökologen Josef Reichholf über eine kurze Begegnung mit einem Wal steht. In seinem Buch „Ein Leben für die Natur“ (2015) erwähnt er sie als ein Beispiel für sich wiederherstellendes „Urvertrauen“ durch Jagdverbote. Dabei handelte es sich um ein Grauwal-Weibchen, das im Golf von Kalifornien an die Seite seines „Whale-Watcher“-Schlauchbootes kam, damit er ihm die lästigen Seepocken vom Kopf entferne. Diese Begegnung und darauf die offensichtliche Freude des Grauwal-Weibchens über die Behandlung war für ihn so beeindruckend, dass er das Photographieren vergaß.

.

Holger Teschke berichtet in seinem Buch „Mein Cape Cod“, dass aus den letzten Walfängern unterdes Walschützer geworden sind, die vom wachsenden Wal-Tourismus lebten. „Mit der Walbeobachtung werden inzwischen Millionen verdient.“ Die beiden fuhren in „Provincetown“ wiederholt mit einem der „Whale-Watcher“-Boote der „Dolphin Fleet“ raus,; bei einer Tour war eine Walforscherin mit an Bord. Ihre Passion begann 1986, als sie mithalf, einige gestrandete Grindwale zu retten.

.

Die Wissenschaftler arbeiten in einem „Rescue Program“, „seit 1984 haben sie über 200 Wale, Delphine, Seehunde und Schildkröten aus herumtreibenden Fischernetzen befreit.“ Eines ihrer Boote heißt „Ibis“, benannt nach der ersten Buckelwalkuh, „die 1984 hier im Hafen aus einem Fischernetz befreit worden ist.“

.

Daneben gibt es hunderte ehrenamtliche Helfer. Die Sichtung eines verunglückten Wals spricht sich heute übers Internet „in Sekundenschnelle“ herum, manche dieser Helfer, die behaupten, sie stünden in „spirituellem Kontakt“ mit dem Wal und wüßten was zu tun sei, werden auch lästig. Aber das seien noch die „Harmlosen“, manche „ziehen selbst mit Booten los und versuchen es mit Messern und Sägen“…Diese „Walflüsterer“ haben auch schon mal die Wissenschaftler verklagt, weil diese mit einer neuen „Spezialharpune“ vorgehen – beim Befreien des Wals vom Fischernetz. Ihrer aller Gegner sind jedoch die Luxusyachten der Reichen, mit denen diese „wie die Irren über den Atlantik jagen“ – und dabei immer wieder Wale verletzen, sich aber gleichzeitig für einen „Freund der Meere“ halten.

.

.

Das galt auch einmal für den Präsidenten der World Underwater Federation und Fernsehstar Jacques-Yves Cousteau, als er mit seiner Forschungs-Yacht „Calypso“ in der Nähe des Äquators kreuzte – und auf eine Gruppe von Pottwalen stieß. „Sein“ Filmregisseur Louis Malle beobachtete sie von der „Unterwasser-Beobachtungswarte“ des Schiffes aus. Als einige wegtauchten und nahe der „Calypso“ wieder hoch kamen, fuhr das Schiff mit 10 Knoten über die Flanke eines der Tiere. Als Cousteau die Kopfhörer des „Unterwasser-Ortungsgerätes“ aufsetzte, verständigten sich die Wale nicht mehr nur „in dem gedämpften Ton einer Pikkoloflöte“, er hörte auch das „nervöse, klagende Schreien des verletzten Wals,“ wie er in „Das lebende Meer“ (1963) schrieb. Die „Calypso“ folgte den 37 Potwalen gemächlich weiter, da kehrte plötzlich eines der spielerischen Jungen um und schwamm unter den schwarzen Bauch der „Calpyso“: Dabei wurde „sein Körper durch die Schrauben aufgeschnitten“ und das Meer färbte sich rot von seinem Blut. Das Rudel geriet in Aufregung, schließlich tauchten alle unter und verschwanden. Einer aus Cousteaus Schiffsmannschaft schoß eine Harpune in das blutende Tier, bekam es aber nicht ans Schiff, ein anderer tötete es schließlich mit einem Gewehrschuß ins Gehirn. Dann versuchten sie das Tier mit der Winde an Bord zu hieven, schafften es aber nur ein Stück übers Wasser, unten drunter versammelten sich immer mehr Haie, vom Blut angelockt.

.

Cousteau ließ den Haikäfig klar machen – zwei seiner Taucher sollten darin deren „Gastmahl des Meeres“ filmen. Wie die Rabenvögel an einem toten Tierkörper warteten die Haie jedoch erst einmal mißtrauisch ab. Schließlich stieg Cousteau mit Louis Malle in den Haikäfig. Dieser filmte dann durch die offene Tür des Haikäfigs das Schauspiel. „Vom Deck aus hatten unsere Männer beobachtet, wie die Haie den Wal verschlangen, und ein wilder Haß auf Haie packte sie, wie er für Seeleute geradezu typisch ist. Als wir mit der Filmerei fertig waren, rannten sie herum und ergriffen alles, womit sie einen Hai strafen konnten – Hebebäume, Feueräxte, Fischhaken und Thunfischangeln. Dann stiegen sie auf die Tauchplattform hinunter, um auf die Haie einzuhauen, sie aufzuschlitzen und aufzuhacken. Sie zogen die um sich schlagenden Haie am laufenden Band auf Deck und gaben ihnen den Rest. Delmas brüllte: ‚Tod den Blauhaien!‘ und zog einen großen Blauhai an Bord…Viele Haie kämpften stundenlang an Deck und ließen eine erstaunliche Vitalität erkennen.“

.

Seltsamerweise hatte kurz zuvor auch der norwegische Forschungsreisende Thor Heyerdahl, der mit fünf Freunden auf einem Floß über den Pazifik getrieben war, in seinem Bericht darüber – „Kon-Tiki“ (1949) – fast die selbe Szene geschildert, nur ohne einen verletzten Wal: Auf ihrer 101 Tage dauernden Fahrt hatten sie regelmäßig kleinere Fische für sich geangelt, aber eines Tages gerieten sie in eine Art Rausch und zogen einen großen Hai nach dem anderen an Bord, nur um ihn zu töten. Etwa ein Dutzend, mit denen sie gar nichts anfangen konnten.

.

Und so wie die Schiffshalter (Fische, die sich an Haien festsaugen) während des Massakers auf der Yacht „Calypso“ ihre Haie verstört verließen und sich am Rumpf des mit Haigeruch imprägnierten Schiffes festsaugten, wechselten auch die Lotsenfische (die stets bei einem Hai mitschwimmen) während des Massakers durch Thor Heyerdahls Mannschaft von den Haien ans Floß „Kon-Tiki“: „Mit so kindlichem Vertrauen drängten sich die schnurrigen kleinen Fische unter unsere schützenden Fittiche, dass wir wie der Hai geradezu väterliche Gefühle für sie hegten. Sie wurden ‚Kon-Tikis‘ maritime Haustiere. Es war tabu an Bord, Hand an einen Lotsenfisch zu legen,“ schrieb Thor Heyerdahl. – Und bringt damit sein Schwanken zwischen empathischer Sentimentalität und besinnungsloser Tötungslust auf engstem Raum zum Ausdruck.

.

.

In Holger Teschkes Roman „Mein Cape Cod“ kommen ebenfalls Haie vor, u.a. die gefürchteten weißen, die man gelegentlich in Küstennähe vor Cape Cod sichtet. Durchgängig geht es ihm jedoch um Wale und die Geschichte des Walfangs unter besonderer Berücksichtigung der diesbezüglichen touristischen Highlights von Cape Cod und Umgebung.

.

.

Über den Atlantischen Nordkaper, einen Glattwal, der sich in den Gewässern um Cape Cod nur selten zeigt, schreibt er: „Er galt unter den Walfängern als der „’Richtige‘, weil er langsamer als andere Wale schwamm und nach dem Harpunieren nicht im Meer versank.“

.

In dem gerade angelaufenen Dokumentarfilm von Ulrike Ottinger: „Chamissos Schatten“, der fast zwölf Stunden lang ist und sich mit der Gegend um die Beringstrasse (Tschukotka, Wrangel-Insel, Kamtschatka, Alaska, Aleuten und Bering-Insel) befaßt, zeigt die Regisseurin, wie eine Gruppe von Tschukschen und Eskimos mit vier kleinen Alubooten und Yamaha-Außenbordmotoren in einer Bucht der Tshukotka auf Walfang gehen. Zwar schafften sie es mit vielen Schüssen, das etwa sechs Meter lange Tier zu erlegen, aber dann gelang es ihnen nicht zu verhindern, dass seine Leiche im Meer versank.

.

Die Tschukschen-Halbinsel im äußersten Nordosten Sibiriens verlor mit der Auflösung der Sowjetunion die dort stationierten großen Walfangschiffe, was die Bewohner zunächst auf selbstgebaute Boote und Harpunen zurückwarf. Nur mit dem zuvor verpönten Wissen der Alten gelang es ihnen, wieder einigermaßen zur Selbstversorgung in der Lage zu sein.

.

Einem der ihren, dem Schriftsteller Jurij Rytcheu, verdanken wir ein Buch darüber, was das Immer-seltener-werden und schließliche Verschwinden der großen Meeressäuger (vor dem allgemeinen Jagdverbot) für seine Leute, Tschukschen und Inuit, bedeutete, deren Urmutter Nau einst mit Reu, dem Wal, Menschenkinder und Waljunge zeugte. „Wenn die Wale fortziehen“ heißt sein 1995 darüber erschienener Roman, daneben veröffentlichte Rytcheu auch die Biographie eines Walfängers, sie erschien 2004 auf Deutsch unter dem Titel: „Der letzte Schamane“. Dabei handelte es sich um seinen Großvater Mletkin aus der Siedlung Uelen – an der Spitze der Tschukschen-Halbinsel vis à vis von Alaska. Mletkin sprach mehrere Sprachen und arbeitete, wie andere Tschukschen auch, auf amerikanischen Walfangschiffen. In Alaska lernte er den Kurator eines Museums für Naturgeschichte kennen, der sich auf einer Sammelexpedition für die Weltausstellung in Chicago 1893 befand. „Der Anthropologe malte vor Mletkin ein zukünftiges Weltdorf aus…und er versprach ihm viel Geld, einfach dafür, dass er vor den Besuchern auf einer grünen Wiese saß,“ heißt es in Rytcheus Buch. Mletkin willigte ein, mit zu kommen. In Chicago mußte er jedoch eine alte zerschlissene „Schamanenkleidung“ tragen – „und vor allem rohes Fleisch essen“. Einmal begrüßte ihn der US-Präsident, Mletkin grüßte höflich zurück. „‚Sie sprechen Englisch?‘ fragte der Präsident und schaute dabei fragend in die Runde. ‚Wie das? Mir wurde gesagt, Sie sind ein Wilder!’“ Auch die Chicagoer Presse bezweifelte, dass es sich bei dem Schamanen und einen „reinrassigen Tschukschen“ handele – er sei bereits zu sehr „von der Zivilisation verdorben“. Man sprach sogar von „Fälschung“.

.

Mletkin mußte lachen, als er das las, aber langsam machte ihn das alles doch traurig: Die Journalisten, die ihn interviewten, interessierten sich nur für den „Frauentausch“ der Tschukschen und die Besucher warfen ihm „wie einem Tier Münzen zu“. Der Anthropologe versuchte ihn aufzuheitern: „Du hast großen Erfolg…Du bist die Sensation der Ausstellung. Wir sind stolz auf Dich….Das Publikum ist zum größten Teil wild und ungebildet. Du musst ihnen verzeihen.“ Nach einigen „Schamanenvorstellungen“ stieg Mletkins Ruhm noch, aber gleichzeitig konnte er nun manchmal kaum noch seine Wut zurückhalten. „Am schlimmsten waren die Kinder“: Sie bewarfen ihn mit Süßigkeiten und schrien „Nimm! Nimm!“. Mletkin wäre am Liebsten mit seinem Messer, mit dem er das gekochte Fleisch schnitt, auf sie losgegangen.

.

Als die Weltausstellung zu Ende ging, war Mletkin heilfroh. Er nahm sein Geld, kaufte sich einen Anzug und einen Lederkoffer und fuhr nach San Francisco, wo er sich in eine Afroamerikanerin, der Schwester seines verstorbenen Freundes, verliebte. Bei ihr blieb er einige Jahre. Mit einer anderen Expedition fuhr er danach zurück in seinen Heimatort Uelen, wo er dem Enkel Jurij Rytcheu seine Erlebnisse erzählte. Dieser kam dann über eine Quote für die kleinen Völker des Nordens und des Ostens, mit dem ihnen der Zugang zu den sowjetischen Universitäten ermöglicht wurde, an die Leningrader Universität, wo er die Werke der russischen Klassiker, u.a. Puschkin, in die tschukschische Sprache übersetzte. 1953 erschien sein erster Roman: „Menschen von unserem Gestade“. Mich hat vor allem sein 2005 auf Deutsch erschienenes Buch „Unna“ gerührt, es handelt von einer Tschukschin, die alle Chancen, die die Sowjetunion ihr bot, annimmt und es bis zu einer wichtigen Funktionärin bringt, dabei jedoch zwischen alle Gegensätze gerät und sich vereinsamt dem Alkohol ergibt.

.

.

Über die Wale dort hatte der spätere Kustos am Berliner Botanischen Garten, Adelbert von Chamisso, 1824 eine wissenschaftliche Abhandlung veröffentlicht, nachdem er zusammen mit einem weiteren Naturforscher und einem Maler an der russischen „Rurik-Expedition“ teilgenommen hatte, die von 1815 bis 1818 die Nordwestpassage – den Seeweg nördlich des amerikanischen Kontinents zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean – erkunden sollte.

.

In seinem Text über Wale schlägt sich Chamissos Humanismus und seine Modernität dergestalt nieder, dass er das Wissen der Eingeborenen, auf den Aleuten z.B., nicht mehr ignoriert, sondern wertschätzt und übersetzt, d.h. in die westliche Wissenschaft einführt: die lokalen Walnamen und -kenntnisse werden dabei ins Internationale transponiert.

.

Dazu schreibt die in Norwegen lehrende Literaturwissenschaftlerin Marie-Theres Federhofer – in den „siberian-studies“: „Chamisso verwendet darin die Kenntnisse einer Urbevölkerungsgruppe, und es gelingt ihm, dieses Wissen in die Ordnung eines europäischen Wissenschaftsverständnisses hinein- und weiter-zuvermitteln. Bereits im Titel seiner Schrift (Cetaceorum maris Kamtschatici imagines ab Aleutis e Ligno Fictas) weist Chamisso darauf hin, dass er sich hier des Wissens von Aleuten, also von Einheimischen bedient. Diese besuchte er während seiner Weltreise zweimal, in den Sommern 1816 und 1817. Chamissos Wissen über Wale ist mithin das Resultat von Übersetzungsprozessen: Das mündlich überlieferte Wissen der Aleuten wird in eine europäische Form der Wissenspräsentation übersetzt, sie werden verschriftlicht und einem europäischen Denkstil, der zoologischen Systematik, angepasst…Im historischen Rückblick berührt es schmerzlich, dass sich Chamisso ausgerechnet zu einem Zeitpunkt ernsthaft mit den Kenntnissen der Aleuten auseinandersetzte, als diese brutal von russischen Pelzhändlern unterdrückt und versklavt wurden.“ Und gleichzeitig die Wale durch europäische und amerikanische Walfänger fast ausgerottet wurden. Sie bejagten die Wale im Ochotskischen Meer und in der Bering-See so exzessiv, dass die von diesen Tieren lebende und alle Teile verwertende Bevölkerung Kamtschatkas (Itelmenen, Korjaken, Ewenen, Aleuten) Hunger litt. Die großen dort lebenden Seekühe, die man nach dem Naturforscher Georg Wilhelm Steller benannte, wurden gleich nach ihrer „Entdeckung“ ausgerottet. Auch Steller starb vor Erschöpfung – 1746 in Sibirien, auf dem Rückweg von Kamtschatka über Irkutsk nach Moskau. Der in St. Petersburg lehrende Naturforscher und Leiter mehrerer Expeditionen durch Russland Peter Simon Pallas veröffentlichte 1793 Stellers Schrift „Reise von Kamtschatka nach Amerika mit dem Commandeur-Capitän Bering“ in St.Petersburg. In Jakutsk hatte Steller zuvor, 1737, bereits selbst eine „Beschreibung von dem Lande Kamtschatka“ veröffentlicht.

.

Ähnlich wie Steller erging es dem Naturforscher Johann Georg Gmelin, der ebenfalls an der von Vitus Bering geleiteten „2. Kamtschatka-Expedition“ teilnahm. „Mit über 3000 direkt und indirekt beteiligten Personen war die Zweite Kamtschatkaexpedition eines der größten Expeditionsvorhaben der Geschichte,“ heißt es auf Wikipedia. Gmelin war an dem Teil der Expedition beteiligt, der auf dem Landweg bis nach Jakutien und der Tschukschen-Halbinsel kam. Mit der zehnjährigen Expedition legte er die Grundlage für das Werk „Flora sibirica sive Historia plantarum sibiriae“. „Band 3 und 4 wurden posthum von seinem Neffen herausgegeben. Gmelin war 1755 im Alter von nur 45 Jahren gestorben, möglicherweise an den Nachwirkungen seiner anstrengenden Sibirienreise. Gmelins botanische Exponate aus Kamtschatka bilden heute die Kamtschatka-Sammlung des Herbarium Tubingense (TUB) der Universität Tübingen.“

.

Als Hintergrund für die „2. Kamtschatka-Expedition“ erwähnt Wikipedia: „Zar Peter war im Laufe seines Lebens mehrmals mit Gottfried Wilhelm Leipzig (1646–1716) zusammengetroffen und war von diesem bei ihrem letzten Treffen in Bad Pyrmont 1716 mit der Frage konfrontiert worden, ob es eine Landverbindung zwischen der nordöstlichen Spitze Asiens und Nordamerika gebe. Diese Frage besaß unter anderem vor dem Hintergrund der Diskussion über den Ursprung der Menschheit beträchtliche Relevanz. Wollte man den Glauben an den gemeinsamen Ursprung aller Menschen nicht aufgeben, so stellte sich für den Fall, dass Asien und Nordamerika nicht miteinander verbunden waren, die Frage, auf welchem Weg der Mensch in die Neue Welt gelangt war.“

.

Zurück zu Gmelins vierbändige „Flora Sibirica“: Dazu zeigt der im Exil lebende österreichische Künstler Lukas Pusch eine Serie von Pflanzenbildern in Wien (in der Agentur für zeitgenössische Kunst). Die Kulturvermittlerin Paula Böttcher schreibt: „Die Studien von Gmelin zu dieser ersten botanischen Erfassung Sibiriens entstanden auf der 2. Kamtschatka-Expedition, bei der Gmelin zu Fuß von St. Petersburg bis Kamtschatka und zurück marschierte. Die ersten Arbeiten zu Lukas Puschs Zyklus ‚Flora Sibirica‘ entstanden bei seinen zahlreichen Reisen und Aufenthalten in Sibirien. Lukas Pusch ist aber kein Botaniker. Ihm geht es bei seinen expressiven Bildern um keine wissenschaftliche Erfassung der Pflanzenwelt. Lukas Puschs ‚Flora Sibirica‘ versteht sich als Malerei und zugleich als Geste über die Malerei hinaus. Sie verweist auf Jahrhunderte eines regen Austausches und einer produktiven Zusammenarbeit zwischen Ost und West. Sie ist ein Statement gegen einen neuen Kalten Krieg. Sie erinnert verschüttete und vergessene Traditionen, in denen Sibirien nicht nur für Gulag und Unterdrückung, sondern auch für Freiheit, Entdeckung und Abenteuer stand. Damals, als Sibirien als ein anderes Amerika galt.“

.

Ich darf in diesem Zusammenhang vielleicht daran erinnern, dass ich die Berichte meiner Sibirienreisen 2004 unter dem Titel „Neurosibirsk“ im Verlag Peter Engstler/Rhön veröffentlichte.

.

.

An der amerikanischen Ostküste bringt es die Verwandlung der Urenkel portugiesischer Walfänger in „umweltbewußte Walbeobachter“ laut Holger Teschke mit sich, dass sie auf ihren Schiffen von immer mehr Walinteressierten umgeben sind, die sich, sobald der erste Wal gesichtet wird, in Kinder verwandeln: „Sie drängeln, schubsen, schreien, gestikulieren und Rufe des Entzückens ausstoßen…Und wenn dann der Blas aufsteigt und der gewaltige Rücken plötzlich die Wasseroberfläche durchbricht, sich rundet und die Fluke steil in den Himmel aufragt, dann brandet manchmal sogar Applaus auf, als hätte der Wal gerade eines besonders gelungene Vorstellung abgeliefert…Als erfahrener Wal-Beobachter lächelt man nachsichtig über solche Ausbrüche – man war ja schließlich selbst einmal so,“ schreibt Holger Teschke. „Einmal haben wir erlebt, wie eine ganze Schule Buckelwale Heringe jagte, indem sie den Schwarm in einen Vorhang von Luftblasen einschloss. Das Wasser schien zu kochen, als die Wale es durchpflügten, und die Basstölpel schossen wie weisse Pfeile aus dem Himmel, um an dem großen Gelage teilzuhaben.“

.

Aber nicht nur an der amerikanischen Ostküste fuhren Holger Teschke und seine Freundin zum Walbeobachten raus aufs Meer: „Seit 1995 haben Karen und ich Wale auf allen Weltmeeren beobachtet,“ schreibt er und zitiert aus dem 2013 erschienenen Sachbuch „Leviathan: Auf der Suche nach dem mythischen Tier der Tiefe“ von Philip Hoare: „Das Erscheinen des Leviathans wird noch erstaunlicher dadurch, dass es so selbstverständlich geschieht.“

.

Auf den Azoren-Inseln waren die beiden anscheinend noch nicht. Dort beobachtete der englische Autor Philip Hoare nicht nur die Pottwale, sondern tauchte auch in eine ganze Walschule. Immer wieder fuhr er zu ihnen raus: „Nach und nach stimmte ich mich auf ihren Zyklus und die Rhythmen des Meeres ein und entwickelte ein Gespür dafür, wann mit ihrem Auftauchen zu rechnen war und wann sie wieder verschwanden.“ Abschließend heißt es: „Der Jungwal kam an meine Seite. Minuten wurden Stunden, als wir lautlos zusammen schwammen, Auge an Auge, Flosse an Flosse. Seine Bewegungen spiegelten meine. Schwarzes Neopren und grauer Blubber parallel. Magerer Mensch und mächtiger Wal. Ich hatte keine Angst mehr.“ Der letzte Satz bezieht sich auf den Anfang seines Buches, wo er sagt, dass er als Kind Angst vor Wasser hatte, so sehr, dass er nie schwimmen lernte.

.

Bei seinen Recherchen über die Geschichte des Walfangs erfuhr er: „Walfang war wie Krieg, ‚eine richtige Schlacht‘, in den Augen eines Walfängers.“ Auf einer der Azoreninseln sagt ein alter Walfänger, der jetzt ein Restaurant betreibt, das voller Walfang-Erinnerungsstücke ist: „Die Leute weinen wegen der Wale, aber sie weinen nicht wegen Irak.“

.

Hoare ist der Meinung: „Durch das Seil an der Harpune war der Mensch mit dem Wal verbunden…Das Zeitalter des Walfangs brachte den Menschen in nahen Kontakt mit diesen Tieren, näher als jemals zuvor oder danach. Der Wal bedeutete Geld, Nahrung, Auskommen, Handel.“

.

.

Ähnlich äußerte sich ein ehemaliger Hochseefischer aus Bremerhaven, den der „Arbeitskreis Geschichte der deutschen Hochseefischerei“, der mit der einstigen Hochseefischerei verbundene Erinnerungen sammelt, um einen Beitrag gebeten hatte. Der einstige Matrose Jens Rösemann tat dies in Form eines Briefes an seinen Enkel Armin: „Vielleicht meinst Du, dass wir Tierquälerei betrieben hätten. So dachte ich zuerst auch. Vor allem hatte ich etwas Angst, wenn ich vor einem Kabeljau von über einem Meter stand, der mit dem Schwanz schlug und sein großes Maul aufsperrte. Aber so ist das in der Natur, einer frißt den anderen. Und wir lebten nun davon, dass wir Fische fingen. Später sah jeder von uns nicht mehr das einzelne Tier, das da an Deck lag. Es war Geld! Davon lebten wir und unsere jungen Familien daheim.“

.

Fast logisch geht hier die darwinistische Weltsicht in eine kapitalistische über – und beide legitimieren sich gegenseitig. Die Fischer sind die einzigen Lebensmittelproduzenten, die nicht säen, aber ernten, deswegen hießen z.B. die Fischrestaurants in der DDR „Gastmahl des Meeres“. Es ist bezeichnend, dass sich die Bestände der Speisefische in den Meeren nur während der zwei Weltkriege halbwegs erholen konnten, weil die Fischer und ihre Schiffe großteils zur Menschenjagd eingesetzt waren.

.

Dass der Walfang die Waljäger in einen „nahen Kontakt“ mit dem Tier, das Geld war, brachte, darf man füglich bezweifeln. Nicht nur der Zürcher Zoodirektor und Tierpsychologe Heini Hediger meinte, dass die Jäger wenig zum Wissen über die Tiere, die sie jagen, beitragen. In einem Text über Kaninchen schrieb er: „Das Freileben dieser interessanten Nager ist erst in den letzten Jahren erforscht worden. Auch hier hat es sich gezeigt, dass das Jagen im Grunde wenig Gelegenheit zum Beobachten bietet, die Kaninchenjagd schon gar keine. Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.“

.

Philip Hoares Walinteresse war während seiner diesbezüglichen Recherchen zunächst im Walmuseum von New Bedford geweckt und dann auf Cape Cod“ vertieft worden, wo er dann von Provincetown aus auch erstmalig zum Wale-Beobachten mit aufs Meer fuhr. Fünf Jahre später war seine Rolle dort auf dem Schiff bereits eine andere: „Heute gehöre ich mit zum Whale-Watch-Team, bin nicht mehr nur Beobachter.“ Als Teamer sichtete er dann einen Buckelwal, der ein Stück Netz mit sich herumschleppt. Die Biologin an Bord informierte daraufhin das „Befreiungsteam des Center“ und schon bald „sauste die ‚Ibis‘ aus dem Hafen von Provincetown und fragt uns per Funk nach genaueren Angaben.“ Nachdem sie den Wal gefunden hatten, befreiten sie ihn „von 90 Meter Stellnetz“.

.

Was Hoare von Cape Cod und den umliegenden Inseln bzw. Wal-Orten ausführlichst berichtet, kannte ich schon fast alles – aus dem Buch von Teschke, dort sogar besser erzählt. Zudem angereichert mit Erinnerungen an seine Rügener Heringsfischerzeit:

.

„Als ich im Sommer 2010 mit den Fischern an der MacMillan Wharf über Fisch- und Dieselpreise sprach und über die Schwierigkeit, ihre Kinder ebenfalls für die Fischerei zu begeistern, hörte ich haargenau die selben Sorgen, die ihre Kollegen 3000 Seemeilen entfernt in den Häfen von Nord- und Ostsee umtrieben.“

.

.

In Falmouth besuchte Teschke mit seiner Freundin das „Marine Biological Laboratory“ und die „Woods Hole Oceanographic Institution“, in dem die wunderbare Umweltschützerin Rachel Karson einst arbeitete. Als sie die aus der Tiefe des Atlantiks raufgeholten Meerestiere sah, wusste sie: „Das war meine Welt. Sie sollte es für die nächsten 30 Jahre bleiben.“ Ab 1949 war sie Chefredakteurin aller Publikationen der Fischereibehörde. Bekannt wurde sie dann mit ihren Büchern über das Meer und die Meerestiere, in denen jedoch, soweit ich das überblicke, keine Wale und Delphine vorkommen.

.

Ihr 1962 veröffentlichtes Buch „Stummer Frühling“ – über die Auswirkungen der chemischen Schädlingsbekämpfung machte sie weltweit berühmt – und berüchtigt: „Die Chemiegiganten DuPont, Dow Chemical und Monsanto investierten über ihre Lobby-Organisationen eine Viertelmillion Dollar in eine Pressekampagne, mit der Rachel Karson als kommunistische Sympathisantin denunziert wurde,“ schreibt Holger Teschke. Aber das half in der Ära Kennedy nicht mehr: „1963 beschloss der amerikanische Kongreß den ‚Clean Air Act‘, dem später der ‚Clear Water Act‘ und der ‚Endangered Species Act‘ folgen sollten. Gleichermaßen verehrt und verhasst starb Rachel Karson 1964.“

.

Heute forscht am Woods Hole Oceanographic Institute u.a. ein Dr. Peter Tyack über die Bedeutung von Waltönen, er meint, dass zwei Wale zusätzlich zur Laserstrahl-Echoortung möglicherweise weite Streifen Ozean zwischen sich erkunden, wenn sie „miteinander sprechen“, wie die Walforscherin an der kanadischen Westküste Alexandra Morton das nennt.

.

Teschkes Buch „Mein Cape Cod“ endet damit, dass der Autor sich an einen Satz aus Henry David Thoreaus „Cape Cod“ erinnert: „’Ein Mann kann hier stehen und ganz Amerika hinter sich lassen‘. ‚Und was ist mit der Frau?‘ fragt Karen, während wir über die Brücke rollen.“

.

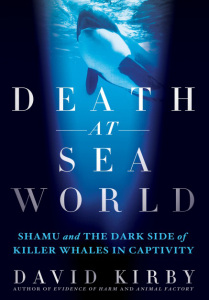

Philip Hoares erzählt in seinem üppig illustrierten Wal-Buch, dass seine Eltern mit ihm und seiner Schwester einmal den „Windsor Safari Park“ besuchten, wo es dressierte Schwertwale zu sehen gab (auch Orcas oder Killerwale genannt). „Hier im Becken in Windsor,“ hieß es in einer Broschüre des Safari Parks, würden die Akteure „sehr viel länger leben als im Meer, zur Freude und Unterhaltung ihrer Besucher.“ Über einen der Wale, Ramus, „der den Anweisungen seines Trainers wie ein Hund gehorchte,“ weiß Hoare zu berichten, dass er 1970 vor der Westküste Nordamerikas gefangen und in einem Spezialkasten nach London geflogen wurde. Von da aus in den Safaripark, wo ihm im Delphin-Trainingsbecken schon bald die ersten Kunststücke begebracht wurden. 1976 wurde er an die Seaworld in San Diego verkauft, also wieder an die Westküste der USA zurückgeflogen. Dort bekam er einen neuen Namen „Winston“. 1986 starb er an Herzversagen – „er war einer von über 200 Schwertwalen, die im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts in der Gefangenschaft ihr Leben ließen.“ Das kindliche Interesse an Walen wurde vom Autor bald jedoch erst einmal von anderen Interessen verdrängt.

.

Sein Buch über Wale nun ist so aufgebaut, dass er Wissen, Geschichten und Mythen über sie zusammengetragen und es quasi mit Kapiteln aus Melvilles „Moby Dick“ strukturiert hat.

.

Im Zusammenhang einer Aufzählung der Walarten, die in den nährstoffreichen Gewässern um Cape Cod vorherrschend sind, schreibt er: „Nach dem Blauwal ist der Finnwal (Balaenoptera physalus) das lauteste Tier, und da Schall sich im Wasser weiter und schneller ausbreitet, kann ein vor der amerikanischen Ostküste rufender Finnwal von seinen Artgenossen auf der anderen Seite des Atlantiks gehört werden.“ Das halte ich für völlig übertrieben. Walvernarrte und „Walflüsterer“ neigen dazu, diesen „Fischen“ alles zuzutrauen, jede spirituelle, telepathische, aber auch akustische Fähigkeit.

.

.

Was sagt der angesehene Evolutionsforscher Matthias Glaubrecht als angehender 26jähriger Biologe dazu – in seiner ersten Aufsatzsammlung „Wenn’s dem Wal zu heiß wird“ (1988)?

.

Im Wesentlichen ging es Glaubrecht dort in seiner „Wal-Trilogie“ um das „Musizieren“ von Buckelwalen vor den Bermudas. Deren niederfrequente Laute wurden 1957 mit Unterwasser-Mikrophonen von einem Segelboot aus aufgezeichnet und sodann von dem amerikanischen Zoologen-Eherpaar, Katherine und Roger Payne, ausgewertet. Die dabei entstandenen Aufnahmen gingen laut Matthias Glaubrecht „um die Welt – und wurden sogar – zusammen mit anderen irdischen Tönen – als Grußbotschaft für Außerirdische in einer Raumsonde durchs All geschickt.“

.

Dabei handelte es sich 1977 um die Weltraumsonde „Voyager 1“, die sich inzwischen über 20 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt hat. Sie enthält neben diesem „Walgesang“ (einer von 163) auch noch Musik von Beethoven (den ersten Satz der 5. Sinfonie), von Chuck Berry („Johnny B. Goode“) sowie von der bulgarischen Sängerin Walja Balkanska das Volkslied „Izlel e Delju Haydutin“ aus dem Rhodopengebirge. Dieses Lied gibt es auch auf der Platte „Voyager Golden Record“, über die Suche nach ihr in den Rhodopen, wo fast alle Frauen singen (können) und das auch tun, gibt es ferner einen Dokumentarfilm von Kornel Miglus.

.

Die Wale denken sich regelmäßig neue Lieder aus, so faßt Matthias Glaubrecht die diesbezüglichen Forschungsergebnisse zusammen. „Isolierte Populationen erfinden demnach offenbar ihre eigenen Hits, während jeweils im Atlantik und im Pazifik getrennt die neuesten Songs ausgetauscht werden.“

.

Das erinnerte mich an die russischen Dörfer an der Ostsee: Wenn früher von dort aus Leute zum Markt in den nächsten größeren Ort gingen und kein neues Lied mit zurück ins Dorf brachten, konnten sie gleich wieder umkehren. Der Schweizer „Weltwoche“-Korrespondent Christoph Neidhardt legt in seinem Buch „Ostsee“ (2007) die Vorstellung nahe, daß es sich dabei um ein Meer der Gesänge handelt. So spricht er z.B. von der „singenden Revolution der Esten“, die in ihrer Hauptstadt im übrigen das größte „Gesangs-Stadion“ der Welt errichteten. Aber auch im lettischen Riga wurde bei der Konstituierung der dortigen Volksfront „immer wieder gesungen“. Zusammen hätten die beiden Völker „die Fronten der im Kalten Krieg erstarrten Ostseewelt“ regelrecht „zersungen“ – was dort aber quasi Tradition habe. Zu Zeiten der Hanse konnten „fahrende Spielleute und Ratsmusiker in jeder Stadt an der Ostsee arbeiten“. Vor allem die baltischen Städte „zogen viele wandernde Musiker an“. Gesungen wurde an der Ostsee bereits lange vor der Christianisierung: „Auf den Dörfern wurde mit Drehleiern, Strohfideln, Trummscheiten und Sackpfeifen musiziert.“ Elias Lönnrot in Karelien und Friedrich Reinhold Kreutzwald im Baltikum sammelten bereits Mitte des 19. Jahrhunderts dörfliche Liedtexte…“1990 rappten die jungen Rigaer für Lettland“. Die Esten sagen rückblickend, sie seien während der Sowjetzeit in ihr „Liedgut emigriert“. Heute touren „ihre Chöre um die ganze Welt“.

.

Die Frage, warum singen die Wale, vor allem während der Paarungszeit und in ihren Fortpflanzungsgebieten, beantwortet Glaubrecht so: „Wer da der kreativste Liedermacher ist, hat eventuell die besten Aussichten auf die Gunst eines Weibchens.“ Dieser „intellectual guess“ erinnert mich allzu sehr an das bunte Treiben von Rockstars und ihrer weiblichen Fans. Südafrikanische Mediziner wollen herausgefunden haben, dass das Getrommel der Männer bei den weiblichen Tänzerinnen den Eisprung auslöst. Bei den Walen ist es „rätselhaft“, warum sie ihr Gesangsrepertoire ändern – dazu Glaubrecht: „Vielleicht, so könnte man vermuten, haben auch die Buckelwale ganz einfach irgendwann einmal einen ‚Ohrwurm‘ satt und komponieren kurzerhand einen neuen Song.“

.

In seinem nächsten Aufsatzband „Duett für Frosch und Vogel“ (1990) kam Matthias Glaubrecht noch einmal auf die Walgesänge – den „Liederstreit im Meer“ – zurück, wobei der Evolutionsbiologe dazu erneut die Darwinsche Theorie der sexuellen Selektion ins Feld führte: „Vermutlich konkurrieren die Walmännchen untereinander um die Gunst der Weibchen, indem sie sich mit ständig neuen Stilelementen quasi als musikalische ‚Trendsetter‘ hervorzutun versuchen.“ Mindestens bei den gesangsfreudigen Buckelwalen „scheinen mithin die Weibchen indirekt das ‚kulturelle Leben‘ im Meer anzuspornen.“ (2005 tauchte dieser Gedanke dann noch einmal in seiner Aufsatzsammlung „Seitensprünge der Evolution. Machos und andere Mysterien der Biologie“ auf.)

.

.

Im 10. Band der Reihe „Kleiner Brehm“ – über „Fische“ (2016) – erwähnte ich die Meeressäuger nur kurz am Rand, aber ebenfalls im Zusammenhang ihres akustischen Weltbilds: „Für Wale und Delphine haben die Fangverbote zwar die Belastung dieser Meeressäuger durch Fischer und Walfänger verringert, dafür hat aber die akustische Schmerzzufuhr – durch Schiffsmotoren, Luftpulser von Erdölkonzernen und das Einrammen von Pfählen für Windkraftanlagen – zugenommen. Und diese Lärmquellen können für die Tiere tödlich sein, behaupten Walforscher und Walschützer, zumal wenn das Hörorgan im Bereich der erzeugten Frequenzen besonders empfindlich ist. Die amerikanische Fischereibehörde verlangt erst einmal genauere Forschungsergebnisse, bevor sie Lärmschutzmaßnahmen im Meer anordnet. In Julia Whittys Mare-Buch „Riff“ (2015) fand ich den Hinweis, dass Delphine beim Schlafen die Ohren verschließen, ihre Augen hingegen offen lassen (bei uns ist es bekanntlich umgekehrt, ebenso dass sie bewußt atmen).“

.

Auf einem Meeresumwelt-Symposium in Hamburg führte die Biologin Karin Lüdemann 2013 aus: Der Baulärm bei der Errichtung von Offshore-Windparks habe „ein großes Verletzungs- und Störungspotenzial für marine Säugetiere, Fische und andere Meeresbewohner. Beim Bau des Windparks Alpha Ventus vor Borkum wurden Schallemissionen von mehr als 170 Dezibel gemessen. Damit wurden die zulässigen Grenzwerte deutlich überschritten.“ Zudem würden, so Lüdemann, bei neuen Windparks die Pfahldurchmesser größer werden, damit würde auch der Lärm bei Rammungen noch größer. In der Ostsee sei der lauteste Ort der stark frequentierte Schiffsweg im Fehmarnbelt mit durchschnittlichen Werten von fast 120 Dezibel, die nahezu ausschließlich aus dem Schiffsverkehr stammen.

.

Die FAZ berichtete kürzlich, dass eine Forschergruppe der Staatsuniversität Oregon im Challengergraben bei den Marianeninseln im westlichen Pazifik, am tiefsten Punkt des Meeres – in 11.000 Metern Tiefe – mit ihren Hydrofonen noch „recht laute Geräusche“ registrierten: Zum Einen „Rufe von Walen“ und zum anderen „Schiffsschrauben“, obwohl die Schiffe elf Kilometer oberhalb der Hydrophone fuhren.“

.

Als im Januar etliche Wale an der Nordseeküste strandeten und starben, machte die taz Hamburg daraus ein „Schwerpunkt-Thema“:

.

„Warum tun sie das bloß? 28 Pottwale sind seit Anfang Januar an den Küsten der Nordsee gefunden worden. Einige von ihnen waren schon tot, die anderen verendeten, erdrückt von ihrem eigenen Gewicht, am Strand.

.

Die zwölf jungen Bullen, die in der ersten Januarhälfte an der holländischen und deutschen Küste angespült wurden, seien allesamt gesund gewesen, teilte das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der Tierärztlichen Hochschule Hannover mit. „Die Tiere waren gut genährt und hatten meist reichlich Tintenfischschnäbel in den Magenkompartimenten und im Darm“, schrieben die Forscher. Die bei den Azoren beheimateten Tiere hätten offensichtlich vor der norwegischen Küste gefressen und seien aufgrund des Strandungsprozesses gestorben.

.

„So viele Pottwale wie dieses Jahr sind jedoch in den vergangen Jahren nicht gestrandet“, sagt die Direktorin des Instituts, Ursula Siebert. Zuletzt habe es so eine Häufung in den 90er-Jahren gegeben.

.

Wie und warum die zehn bis dreizehn Meter langen und tonnenschweren Säugetiere in die teilweise nur 15 Meter tiefe Nordsee geraten sind, ist ein Rätsel. Es wird vermutet, die Tiere hätten sich schlicht verschwommen und nicht mehr aus dem flachen Schelfmeer herausgefunden. „Die Pottwale, die sich per Ultraschall orientieren, werden fehlgeleitet zum Beispiel durch menschengemachten Lärm in den Meeren“, sagt Harald Benke, Direktor des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund.

.

Gerade die Nordsee ist in lautes Meer: Sie ist eines der am stärksten befahrenen Seegebiete der Welt; hier wird nach Öl gesucht, hier werden die Sockel von Windkraftanlagen in die Erde gerammt und Waffensysteme ausprobiert. „Das stört die Orientierung und die Kommunikation der Wale, die über Hunderte Kilometer noch die Rufe und Gesänge ihresgleichen hören“, sagt der Walforscher Benke.

.

Wie sich die „Lärmverschmutzung“ auf die Tiere auswirkt, untersucht das Institut für Wildtierforschung zusammen mit Forschern der Universität Århus und der Schiffsakustik-Firma DW-Ship-Consult aus Schwentinetal bei Kiel am Beispiel der Schweinswale. Die Forscher ermitteln mit Langzeitmessungen, wie laut es in der Nord- und Ostsee ist; sie testen das Gehör gefangener Schweinswale und verfolgen mit Peilsendern ihre Aktivitäten.

.

„Schon durch die ersten Besenderungen konnten wir sehen, dass die Schweinswale eine deutliche Reaktion auf einigen Bootslärm zeigen und ihr Verhalten ändern“, sagt der verantwortliche Wissenschaftler Jonas Teilmann. Frühere Untersuchungen des Hormon- und Immunsystems der Tiere hätten bereits gezeigt, dass die kleinen Wale in Nord- und Ostsee deutlich häufiger krank seien als ihre Artgenossen in weniger belasteten arktischen Gewässern.

.

Als eine wichtige Ursache für Strandungen gilt das aktive Sonar, mit dem Kriegsschiffe feindliche U-Boote orten, indem sie sehr laute Schallwellen aussenden. Im Frühjahr 2000 strandeten auf den Bahamas 17 Wale und Delfine, kurz nachdem die US-Marine dort ein Sonar eingesetzt hatte. Ein Untersuchungsbericht der Amerikaner räumt ein, dass das Sonar die plausibelste Erklärung für die Strandung sei.

.

Die Tiere hätten ein akustisches Trauma erlitten, das zur Strandung führt. Die untersuchten Wale hatten Blutungen im Gehör oder im Gehirn. Als Lärmquelle komme nur das Sonar infrage. Dabei habe sich eine Kombination von Faktoren als fatal erwiesen: Es seien über längere Zeit mehrere Sonare eingesetzt worden. Eine starke Oberflächenströmung habe die Zerstreuung der Schallwellen verhindert und die Wale seien in einer Wasserschlucht geschwommen, aus der sie schlecht hätten flüchten können.

.

Eine Studie der East Carolina University weist allerdings darauf hin, dass Wal-Strandungen kein neues Phänomen seien. In den vergangenen 200 Jahren seien im Mittelmeer mehr als 230 tief tauchende Schnabelwale gestrandet. Zwar seien es in den vergangenen 20 Jahren immer mehr geworden, nur einer von zwölf Fällen habe jedoch eindeutig der Kriegsmarine zugeordnet werden können.

.

Die an der deutschen Küsten gestrandeten Pottwale werden jetzt von der Wissenschaft verarbeitet: Die Skelette dreier Wale werden im Meeresmuseum Stralsund präpariert. Das Reinigen und Entfetten wird mehrere Monate dauern. Danach bleibt ein Skelett im Museum, eines geht an die Uni Rostock und eines an die Tierärztliche Hochschule Hannover.“

.

Die Berliner Zeitung meldete am 13.3. und 15.3.: „Bei der Analyse des Mageninhalts von 13 der 28 an der Nordseeküste verendeten Pottwalen haben Kieler Meeresforscher 110 490 Tintenfisch-Schnäbel entdeckt. Das sind die unverdaulichen Ober- und Unterkiefer von Kalmaren, der Lieblingsspeise der Pottwale. Allein im Magen eines der Tiere fanden die Wissenschaftler 21.000 Tintenfische, dazu noch viele Knochen von Fischen wie Seeteufel und Kabeljau.

.

Das sagte Meeresbiologe Uwe Piatkowski vom Kieler Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung der Deutschen Presse-Agentur. Er glaubt, dass die heftigen Stürme im Nordostatlantik im Januar die Tiere in die Nordsee verleitet haben.

.

«Diese Stürme haben Wassermassen nach Süden getrieben und damit unter Umständen auch die Beute der Tiere – die Kalmare», sagte Piatkowski. Denen schwammen die Tiere Anfang des Jahres offenbar hinterher. In den flachen Gewässern der Nordsee gerieten sie dann in die ernste und letztlich tödliche Lage.

.

„Denn wenn es flacher wird als 50 Meter, haben die Pottwale Probleme mit ihrem Sonarsystem.“ In der Folge drangen sie immer weiter in die südliche Nordsee vor und strandeten im Wattenmeer.

.

Seit Anfang des Jahres waren nach Angaben der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer rund 30 Jungwale in der südlichen Nordsee verendet, darunter alleine 13 an der schleswig-holsteinischen Küste. Aber auch in Niedersachsen, den Niederlanden, in Großbritannien und in Frankreich verendeten Pottwale“.“

.

Die Überschrift für diesen Artikel in der Berliner Zeitung lautete: „Pottwale folgten offenbar ihrer Beute“. Man könnte aber auch vermuten: „Ihre Beutetiere lockten die Pottwale in den Tod“, denn sie werden ja wohl wissen, dass ihre Rettung vor den Walen vor allem darin besteht, sich ins flache Wasser zu flüchten.

.

Ebenso wie im Wattenmeer strandete am 14.3. an der Küste von Bali ein 16 Meter langer Pottwal. Laut Berliner Zeitung „verbreitete sich die Nachricht über soziale Medien schnell und innerhalb weniger Stunden fanden sich zahlreiche Schaulustige am Strand von Klungklung im Osten der Insel ein. Die Behörden konnten den Kadaver zunächst nicht bergen. Ob der Pottwal tot angespült wurde oder im seichten Wasser verendete, ist unklar. Pottwale sind gefährdet. Die Jagd auf sie ist seit mehr als 30 Jahren verboten.

.

Der englische Schriftsteller Philip Hoare schreibt in seinem Walbuch, dass der einst viele Walfänger und -verarbeiter reich machende Wal heute – an den Strand gespült – ein teures Entsorgungsproblem darstellt: „Kleine Wale wegzuschaffen kostet zwischen 6000 und 8000 Pfund, große bis zu 20.000 Pfund.“ Infolge der Meeresverschmutzung sind tote Wale mitunter sogar Giftmüll, dessen Entsorgung noch teurer ist.

.

Im aktuellen Zeit-Magazin (14/2016) berichtet Roland Schulz mehrere Seiten lang über den andalusischen Entsorger von gestrandeten Walen Renaud de Stephanis. Der Meereskundler seziert die Kadaver erst einmal, bevor die Entsorgungs-Bürokratie tätig wird. Ihn wundert es nicht mehr, dass er immer mal wieder im Magen der Tiere Plastikabfälle findet. Bei einem Pottwal fand er jedoch ein „komplettes Plastik-Gewächshaus“: „Das Tier war mit vollem Magen verhungert.“ Für Renaud de Stephanis waren die Plastikabfälle im Meer bereits während seines Studiums Thema gewesen, immer wieder finden Forscher auch in den Mägen von Seevögeln, Schildkröten und Robben Plastikteile. „Jahr für Jahr gelangen acht Millionen Tonnen Plastik ins Meer.“

.

.

Nachdem 1984 ein 20 Meter langer und 40 Tonnen schwerer Finnwal zwischen Pellworm und der Hamburger Hallig im flachen Wattenmeer gestrandet war, befragte Matthias Glaubrecht für seine „Wal-Trilogie“ den Bremerhavener Tierpräparator Günter Behrmann über die Gründe für das Stranden, das einige Wissenschaftler für eine Form von „kollektivem Selbstmord“ halten:

.

Behrmann fand jedoch bei seinen anatomischen Untersuchungen heraus, dass es wohl an einer Störung ihrer „Echo-Orientierung“ lag. „Die Sonarlaute der Wale entstehen im Rachenraum…,“ schreibt Glaubrecht. „Die in den Luftsäcken im oberen Bereich des Gaumens befindlichen Membranen werden durch die hin- und herbewegte Atemluft aus der Lunge zum Schwingen gebracht und erzeugen die Klicklaute, mit deren Hilfe sich die Wale orientieren. Während des Tauchens können sie so im Wasser laufend Töne erzeugen, ohne Luft holen zu müssen. Und damit wäre das Walstranden erklärt: Über die Atemwege in die Luftsäcke aufgenommene Krankheitskeime könnten das Orientierungsvermögen erheblich beeinträchtigen. Entzündet sich nur ein Luftsack, was bei den gestrandeten Walen häufiger festgestellt wurde als eine beidseitige Erkrankung, könnten die Tiere aufgrund mangelnden Navigationsvermögens in seichtes Wasser geraten und stranden. Wenn es sich dabei um ein erkranktes Leittier handelt, könnte ein Herdentrieb eine ganze Gruppe stranden lassen. Schließlich ‚funkt‘ immer das Leittier zur Orientierung, um sich überlagernde Sonarlaute zu vermeiden.“

.

Das Wissen über Wale wuchs. Die taz-Berlin wußte fern der Küste 2015 bereits: „Wale können auf zweierlei Weise Atemluft ausblasen. Einmal durch die Blasloch genannten Atemlöcher auf der Kopfoberseite und zum Anderen durch den Mund. Wie wir müssen sie beim Tauchen die Luft anhalten, damit sie lange genug unter Wasser bleiben können und tief genug kommen, um Nahrung zu finden. Einige Arten können bis zu zwei Stunden tauchen, dazu speichern sie in ihrem Blut und ihren Muskeln Sauerstoff.

.

Ist ihre Luft verbraucht, tauchen sie auf und stoßen diese durch ihre Atemlöcher aus – was wie eine Fontäne aussieht. Seeleute berichten, dass manche Wale sich einen Spaß daraus machen, die Fontäne so auszustoßen, dass die Schiffsmannschaft nass wird. Außerdem stinkt ihre ausgeblasener Atem unangenehm und das Herauspusten ist laut.

.

Die andere Möglichkeit, Luft auszustoßen, besteht darin, dass sie Luft aus dem Mund blasen. Der „Kurier“ zeigte auf seiner Internetseite ein Video, auf dem Beluga-Wale unter Wasser Ringe blasen. Dazu formen sie ihren Mund – ähnlich wie Tabakraucher, die Ringe ausstoßen – zu einem Kussmund.

.

„Spektrum.de“ erwähnt Buckelwale, die „Blasenjagden“ auf Fische veranstalten. Sie treiben zu mehreren einen Schwarm nach oben, „dann produzieren sie regelrechte Blasenvorhänge, indem sie Luft ins Wasser ablassen, um die Beute weiter zu konzentrieren, bevor sie schließlich mit weit geöffnetem Maul senkrecht aufsteigen, um ganze Schwärme auf einmal zu verschlingen“. Die Autoren teilen allerdings nicht mit, ob die Wale ihre „Blasenvorhänge“ mit den Atemlöchern bilden oder mit dem Maul oder mit beidem.

.

Der in arktischen Gewässern lebende Grönlandwal besitzt wie alle Bartenwale zwei Blaslöcher, mit denen er zwei Fontänen bis zu vier Meter hoch blasen kann. Der Blauwal sogar bis zu zehn Meter. Zwar blasen die Wale ihre Atemluft schon aus, bevor ihr Blasloch aus dem Wasser herausragt, sodass Wasser mit hochspritzt, aber ihre Fontäne besteht zum Teil auch aus Schleim, der in den Atemwegen sitzt und mit ausgestoßen wird.

.

Der Meereszoologe und Walforscher Boris Culik vom Institut für Meereswissenschaften der Universität Kiel erwähnt ferner, dass eine gehörige Portion Wasser auch der Atemluft selbst entspringt: Im Körper des Wals hat die Luft eine Temperatur von 37 Grad. Sie ist mit Feuchtigkeit gesättigt. Kommt sie beim Ausatmen aus dem Nasenloch herausgeschossen, dehnt sich die Luft aus und kühlt ab.

.

Dabei kondensiert der Wasserdampf augenblicklich zu kleinen Wassertröpfchen. Der feine Nebelstrahl unterscheidet sich von Walart zu Walart. Der Pottwal zum Beispiel atmet nicht senkrecht nach oben aus, sondern 45 Grad zur Seite. Walfänger und geübte Beobachter können die Meeressäuger schon von weitem an der Höhe und der Form ihrer Fontäne identifizieren.

.

Zu den geübtesten Beobachtern zählen die von der Waljagd lebenden Ureinwohner Kamtschatkas, Alaskas und der Aleuten, während die Naturforscher im Westen lange Zeit nur fragmentarische Kenntnisse von Walen besaßen…“

.

Im letzten Teil seiner „Wal-Trilogie“ befaßte sich Matthias Glaubrecht 1988 mit der Forschung über das Tauchvermögen und die Fettschicht der Wale und Delphine:

.

Experimente der US-Marine mit einem Delphin ergaben, dass Wale beim Tiefseetauchen „offensichtlich wesentlich höhere Stickstoffmengen als der Mensch vertragen“. Der US-Walforscher Sam Ridgeway und sein Kollege John Kanwisher fanden heraus, dass die dicke Fettschicht (Blubber), die die Tiere vor Unterkühlung schützt, gleichzeitig zu einem „Wärmestau“ bei ihnen führen kann, weil sie ununterbrochen schwimmen, was zu einem „beschleunigten Stoffwechsel“ führt. Nach Ansicht der Forscher „bleibt die Temperatur nur deshalb konstant, weil das zirkulierende Blut die wärmeisolierende Speckschicht umgeht. Das Blut fließt – vor allem in den Flossen – nahe der Oberfläche, wo wesentlich mehr Wärme nach außen abgegeben werden kann. So schafft diese unterschiedliche Durchblutung den nötigen Temperaturausgleich.“ Dennoch blieb umgekehrt das Problem, dass z.B. kleine Schweinswale in kalten Gewässern ihre Eigenwärme gar nicht behalten können – obgleich sie genau dort leben. Die Forscher fanden heraus, „dass der Grundumsatz der Tiere zwei- bis dreimal höher liegt als bei gleichgroßen Landsäugern“: Die kleinen Meeressäuger müssen also dreimal so viel Nahrung fressen und dreimal häufiger atmen als andere Säuger: „Dies ist der Preis für das Leben im Meer.“ Bei den großen Walen stellte man eine geringe Stoffwechselaktivität fest: „Diese niedrige Rate und die Fähigkeit, Nahrungsdepots in Form von Fettpolstern anzulegen,“ befähigt z.B. die Bartenwale „während ihrer Wanderungen um den Globus bis zu sechs Monate ausschließlich von ‚Eingemachtem‘ leben, um ihre Jungen in warmen tropischen Gewässern zur Welt zu bringen…Bestes Beispiel dafür sind die sanften Grauwale oder die singenden Buckelwale.“

.

.

Alexandra Morton ist eine Walforscherin, die tatsächlich – mittels Hydrophone – auf die Lautäußerungen der Wale hört und sich Gedanken darüber macht – und das schon seit fast drei Jahrzehnten, wobei es ihr nicht um deren mögliche Liedschöpfungen geht, sondern um ein Verstehen ihres Lebens. Ihr Buch „Listening to Whales“ (2002 – auf Deutsch „Die Sinfonie der Wale“) ist dem Neurophysiologen John C. Lilly gewidmet, der sich über ein Computer-Programm mit den „hochintelligenten“ Delphinen verständigen wollte Auf den Walsonderseiten der taz-Hamburg kam ich kurz darauf zu sprechen:

.

„Nach den meist vergeblichen Versuchen von Professor Lilly, die Delphin-Sprache zu entschlüsseln, er schrieb drei Bücher über diese Kleinwale, wich die Euphorie bei der „interspecies communication“ mit Meeressäugern einem gewissen Pragmatismus. Der amerikanische Tierbuchautor Eugene Linden, er hatte erst Schimpansen studiert, die die amerikanische Taubstummensprache (ASL) lernten und dann US-Soldaten, die in Vietnam ihre Vorgesetzten erschossen, interviewte 2001 für sein Buch „Tierisch klug“ eine Delphintrainerin: Sie arbeitete zwar mit der für Militärhunde entwickelten Methode der „operanten Konditionierung“, kannte jedoch deren Grenze: „So ist es beispielsweise erheblich einfacher“, sagte sie, „mit einem Delphin zu arbeiten, wenn man davon ausgeht, dass er ein intelligentes Wesen ist.“

.

Ein polnischer Delphintrainer meinte hingegen, man darf sie auf keinen Fall unterschätzen. Die Assistentin des Cetologen Gregory Bateson und Kollegin von Lilly, Margaret Howe, ließ zur Lösung dieses Problems einst die oberen Zimmer des halben Unterwasser-Labors „Dolphin House“ an der kalifornischen Küste mit Nasa- und Navy-Geldern wasserdicht machen und etwas über Kniehöhe auffüllen, damit sie mit dem Delphin „Peter“, dem sie Englisch beibringen wollte, Tag und Nacht üben konnte. Der Spiegel berichtete darüber – etwas schlüpfrig allerdings; abschließend heißt es: „Das Projekt fand ein bizarres Ende, als LSD ins Spiel kam“.

.

Alexandra Morton, deren Vorbild Jane Goodall ist, begann als Assistentin von Lilly, wobei sie seine 1280 Tonbänder mit Tönen von Delphinen abhörte und katalogisierte, und dann wissenschaftlich in einigen Ozeanarien an der Westküste arbeitete, wo sie sich auf Orcas (Schwertwale) konzentrierte. Lilly hatte sie gewarnt, die Tiere nicht zu „zoologisieren“! Seit 1984 besitzt sie eine eigene „Walforschungsstation“ an der kanadischen Westküste, nördlich von Vancouver. Nicht lange, bevor sie sich dort ansiedelte, „schossen die Leute noch Orcas zum Vergnügen ab. Man hielt sie für Raubtiere, Wölfe der Tiefe…Die Regierung versuchte ihre Population mit Maschinengewehren zu reduzieren.“

.

„Die Schwertwale von British Columbia sind in vier Gemeinden organisiert: nördliche Ortstreue, südliche Ortstreue, Nichtansässige und Offshore-Orcas.“ Mit „Gemeinde“ ist eine „Fortpflanzungs-Population“ gemeint. Alexandra Morton „arbeitet“ überwiegend mit den nördlichen Ortstreuen. „Innerhalb dieser Gemeinde gibt es 16 Pods (Schulen), die grundlegende soziale Einheit eines Orca – eine Gruppe von 5 bis 20 Walen, die ihr ganzes Leben lang zusammen reisen.“ Die Ortstreuen ernähren sich von Fischen, die Nichtansässigen von Meeressäugetieren (Robben und Seelöwen z.B.). „Während ortreue Wale sich normalerweise quer durch den Archipel [nördlich von Vancouver] schlängelten, wurde uns allmählich klar, dass Nichtansässige gewöhnlich denselben Weg zurück nahmen.“ Die Ortstreuen verteidigen ihr „Heimatterritorium“ ebensowenig wie ihre Nahrungsressourcen. „Das Verhalten zwischen ortstreuen und nichtansässigen Orcas ähnelt dem unterschiedlicher menschlicher Stämme.“ Letztere sind laut Lance Berrett-Lennard mit den Orcas aus dem Atlantischen Ozean genetisch näher verwandt als mit den ortstreuen Orcas, mit denen sie sich dieselben pazifischen Gewässer teilen. Für beide gilt: „Mehr als um Paarung, mehr als um Nahrung und mehr als um das heimatliche Territorium dreht sich die Welt eines Schwertwals um die Familie.“

.

Im Ozeanarium konnte Alexandra Morton die Tiere erstmalig gleichzeitig hören und sehen. „Die Kakophonie aus Pfeif- und Summtönen ließ sich leicht aufzeichnen.“ Aber ihr taten die in dumpfe Betonbecken eingesperrten Tiere zunehmend leid und sie fühlte sich als „Komplizin“ der Show-Besitzer. Zudem „starben in den ersten Jahren viele der eingefangenen Tiere, weil niemand auch nur die leiseste Ahnung von ihrer Biologie hatte.“ Nachdem die Pazifikküste für den Walfang gesperrt worden war, importierte man Wale aus Island (fortpflanzungsfähige Orcas kosten über eine Million Dollar). Immerhin gaben sich die Pfleger und Trainer große Mühe. Sie achteten u.a. darauf, dass die Tiere bei Fehlern während der Vorführungen „ihr Gesicht wahren konnten…Es muß jedoch ein wenig ärgerlich gewesen sein, zu erfahren, dass die Schwertwale ihre besten Kunststücke für sich selbst aufhoben.“

.

Nachdem Alexandra Morton die ersten Vorträge über die Kommunikation von Walen gehalten hatte, wurde sie von Sam Ridgeway, über dessen Walforschung auch Matthias Glaubrecht im 3.Teil seiner „Wal-Triologie“ berichtet hatte, eingeladen, an einem „informellen Diskussionsforum“ im Naval Ocean Systems Center von San Diego teilzunehmen. Wenig später wurde sie seine Assistentin. Ridgeway erforschte unter anderem – für die US Marine, ob und wenn ja wie Delphine mit Schall töten können. Zwar fand Alexandra Morton das „faszinierend“, aber sie wollte Schwertwale in Freiheit erforschen.

.

Deswegen ließ sie sich bei Ridgeway beurlauben, kaufte sich ein Schlauchboot mit Außenbordmotor und eine Landkarte von British Columbia. Ein wesentlicher Teil ihres Berichts „Mein Leben mit den Riesen der Meere“ besteht aus der Schilderung ihrer Entwicklung von der naiven Schwertwalbeobachterin zu einer professionellen, wobei sie einige schöne unerklärliche Erlebnisse hatte: „erstaunliche Zufälle“. Außerdem bekam sie langsam „das Gefühl, dass es richtig war, eine nomadische Lebensweise [auf einem Schiff] anzunehmen, um ein nomadisches Lebewesen zu erforschen.“ Einmal beobachtete sie einen Wal, der sie beobachtete.

.

„Allmählich trainierte ich meine Augen darauf, die winzigen Unterschiede zu entdecken, die jeden Wal charakterisieren…Es gefiel mir, dass sie mir entwischen konnten…Ich lernte nicht nur etwas über Wale,, ich erhielt auch eine Grundausbildung in der elementarsten Fähigkeit eines Feldforscher: ein spartanisches Leben zu führen.“ Und sie lernte zuzuhören – nämlich den Leuten, die ihr Walerlebnisse erzählten, und außerdem, wie wichtig es für ihre Forschung war, dass der eine oder andere Wal ihr langsam „vertraute“ – was Zeit brauchte. So hatte ihr Freund und späterer Ehemann Robin „in acht Jahren Filmarbeit insgesamt dreieinhalb Minuten Schwertwale unter Wasser zusammenbekommen.“

.

.

Inzwischen kämpft Alexandra Morton vor allem gegen die wachsende Zahl von Fischzuchtanlagen zwischen den Inseln und in den Buchten der Gewässer, wo sie mit ihrem Schiff kreuzt, die zu einer Gefahr für alle dort lebenden Meerestiere geworden sind. „Diese Fischfarmen waren überall um uns herum aus dem Nichts aufgetaucht.“ Ihre Aufklärung darüber und ihre Aktivitäten gegen ihre Ausbreitung findet man nun auf dem blog „alexandramorton“. Als sie in den Neunzigerjahren damit anfing, sorgten sich ihre Freunde, dass sie diesen „Kampf verlieren könnte. Kollegen erzählten mir, meine Bestürzung über die Zerstörung des Archipels koste mich meine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit.“

.

Mitte 2015 strengte ihre Aktionsgruppe (namentlich zählt Alexandra Morton nur Frauen auf, dazu gehören auch einige Vertreterinnen von Indianergemeinden aus der Region) einen Prozeß gegen die Fischfarmindustrie an, den sie gewannen. Anfänglich dachte sie noch, man müßte bloß die verantwortlichen Regierungsstellen darüber informieren, was vor Ort passiert; sie schrieb „Brief um Brief, mehr als zehntausend Seiten“, und hoffte, das würde reichen. Man hielt sie deswegen für naiv – und tatsächlich passierte nichts: „Ich schätze, ich hatte mein ganzes Leben lang Tiere beobachtet und der menschlichen Rasse nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt.“ In diesem Fall: den Behörden, die die Ansiedlung von Fischfarmen an der 25.000 Kilometer langen Salzwasserküste British Columbias nämlich förderten, weil sie Arbeitsplätze schufen. „Die Zukunft der Fischerei-Industrie lag für die staatlichen Fischereiexperten und Politiker nicht mehr im kommerziellen Fang, sondern in der Zucht,“ wobei sie alle Umweltschäden billigend in Kauf nahmen, die von ihren bezahlten Wissenschaftlern erst einmal lang und breit bestritten bzw. verharmlost wurden.

.

Die Fischfarmer schützten schon bald ihre Lachse mit „akustischen Lärmbelästigern“ vor Räubern. Sie werden „Robben-Schreck“ genannt, vertreiben aber auch die Wale. Sie sind z.T. so ausgelegt, dass sie Schmerz verursachen; wenn man sie aufdreht, werden die Robben taub davon. „Innerhalb von wenigen Monaten hatten Fischzüchter vier akustische Lärmbelästiger installiert, die ununterbrochen 194-Dezibel-Schreie durch den ganzen Broughto-Archipel schickten.“ Dann strichen sie ihre Netze auch noch mit einem hochgiftigen Schutzanstrich an, damit sich keine Organismen daran festsetzten, außerdem verschmutzten die Lachs-Exkremente und die mit Medikamenten, u.a. Antibiotika, versetzten Futterpellets das Meer in weitem Umkreis der mit Netzen eingezäunten „Becken“, was zu einer enormen Vermehrung einer speziellen Algenart führte, die für die Fische tödlich giftig war. Immer mehr atlantische Lachse entkamen ihren Zuchbecken und steckten die freilebenden pazifischen mit Furunkulose an; auch vermehrten sich an den Zuchtlachsen parasitäre Ruderfußkrebse derart, dass sie starben, bald gab es deswegen auch keine wildlebenden in den „großen Lachs-Fanggründen“ der Region mehr.

.

„Als die akustischen Lärmbelästiger 1993 die Wale vertrieben, überlegte ich, ob es nicht auch für mich an der Zeit sei, meine Zelte abzubrechen.“ Aber dann – nach „wallosen Wochen“ – tauchte plötzlich eine große Gruppe von Schwertwalen, mehr als 70 Tiere – eine Population von „Offshores“ – in den Gewässern auf, in denen Alexandra Morton sich mit ihrem Schiff herumtrieb. Sie ließ das Hydrophon ins Wasser: „Ihre Rufe klangen vollkommen fremdartig.“

.

Es waren jedoch auf Jahre hinaus die letzten Wale, die sie sah, weswegen sie anfing, sich zu überlegen, „ob es wichtig war, das Fehlen von Walen zu erforschen.“ Ansonsten konzentrierte sie sich auf die Beobachtung von Weißstreifendelphinen, die aus dem Pazifik in den Archipel geschwommen waren und ihrem Boot gerne nahe kamen (im Gegensatz zu den Schweinswalen und Dall-Hafenschweinswale). Sie photographierte die Delphine mit einem ferngelenkten kleinen Segelboot, das diese als Spielzeug benutzten, wodurch sie „sich selbst in perfekte Portraitposition brachten“. Diese „Neuankömmlinge“ wurden auch von den „nichtansässigen Orcas“ beobachtet – sechs Jahre lang, dann fingen sie an, die Delphine zu jagen und zu fressen. „Die Delphine wiederum lernten, zwischen den fischfressenden Ortstreuen und den (für sie) tödlichen Nichtansässigen zu unterscheiden.“

.

„1996 kamen die Dinge ins Rollen,“ gemeint ist ihr Kampf gegen weitere Fischfarmen. Sie gab den „Beruf des Matrosen“ auf, um sich der Kampagne und dem Schreiben zu widmen, von letzterem konnte sie inzwischen leben, zudem hatte ihre Organisation zum Schutz der Wale wiederholt Spenden bekommen, so dass sie Geld genug für Briefmarken, Telefon usw. hatte. U.a. „rekrutierte die englische ‚Whale and Dolphin Conservation Society’“ sie für ihr „Programm ‚Adoptieren Sie einen Wal“: ein „Spendenprojekt, bei dem man über das Leben eines bestimmten Wals auf dem Laufenden gehalten wird“ – mittels Internet-Mails und gegebenenfalls -Clips. Die englische Organisation wollte „die nördlichen Orcas von British Columbia in ihr Programm aufnehmen“ – dafür kamen sie für die laufenden Kosten des Bootes von Alexandra Morton auf. „Mehrmals im Jahr schrieb ich aktuelle Berichte über Tsitika, Top Notch, Sharky und andere A-Pod-Berühmtheiten.“ Im Gegenzug teilten ihr Kinder aus Spanien und Australien mit, wie sehr sie sich über die Mitteilungen freuen würden.

.

.

1998 kam ein neuer Angriff auf die Lachse – diesmal nicht von den Küsten, sondern aus dem Inland: Der Forstkonzern Interfor hatte einen Fluß mit Herbizide besprüht, anschließend säumten Schubkarrenladungen toter junger Babylachse das Ufer. Es waren noch mehr solche Einsätze geplant. Nach der Abholzung eines Waldes braucht es eine ganze Weile, bis schnellwüchsige Bäume und Büsche und andere Pflanzen an den Wasserläufen sich wieder zu einer zusammenhängenden Flora entwickeln, so dass sie der heranwachsenden Lachsbrut Schatten spendet. „Die Forstkonzerne versuchen die Dinge zu beschleunigen, indem sie alle wegbereitenden Pflanzen mit Herbiziden besprühen und gleichförmige Reihen genetisch veränderter immergrüner Bäume pflanzen.“

.

Ähnlich gehen die Forstkonzerne an der amerikanischen Ostküste, z.B. in Maine, vor. Der dort tätige Rabenforscher Bernd Heinrich schreibt in seinem Buch „Die Weisheit der Raben“ (2002), dass er sich „ziemlich aus dem Fenster gehängt hatte“, als er das Konzept in Frage stellte, „mit dem Herbizidmaßnahmen ‚Forstwirtschaft‘ genannt werden.“ Dabei läßt der Holzkonzern Gifte der „Agent-Orange-Art“ vom Hubschrauber aus versprühen, um nach einem Kahlschlag das Sprießen der Laubbäume zu verhindern und damit das Wachsen seiner Koniferen zu fördern. Um weitere Kahlschläge in den Wäldern (wo auch Bernd Heinrich von einer Hütte aus Kolkraben erforschte) zu verhindern, hatten radikale Umweltschützer einige Bäume „vernagelt“. Bernd Heinrich dämpfte seine aufkommende Angst vor einer Verfolgung durch die Justiz, die in seiner Nachbarschaft nach den Tätern der Baum-Vernagelung fahnden ließ, damit, dass er sich erinnerte, „auch Thoreau war für kurze Zeit im Gefängnis“.

.

Alexandra Morton reichte zusammen mit einer Koalition der „First Nations“ eine Beschwerde ein. Dazu mußten sie sich dann, ebenso wie ihre Gegner, der Forstkonzern und seine Wissenschaftler, dem „Umwelt-Berufungsausschuß“ des Umweltministeriums stellen: „Wir gewannen ein bißchen und wir verloren ein bißchen…Aber nach und nach wurde ich geschickter darin, dem System zuzusetzen.“

.

Als nächstes hatte das Umweltministerium vor, die festen Klärabfälle der Stadt Vancouver auf die Schwemmebenen eines Flusses zu kippen. Da einige der darin lebenden Fische für die Indianer der Gegend „ein wichtiger Teil ihrer Ernährung und ihrer Zeremonien“ sind, informierte Alexandra Morton die Direktorin des Rates des Musgamagw Tsawataineuk Stammes in Alert Bay. Diesem Rat gelang es, dass das Umweltministerium den „Entsorgungsplan“ wegen „Zuviel Widerstand“ fallen ließ.

.

Umgekehrt meint Alexandra Morton: „Mit dem zunehmend tieferen Fußabdruck der Unternehmen auf dem Broughton-Archipel verspürte ich Panik angesichts dieser Macht, die manchmal vollkommen unaufhaltsam erscheint.“

.

Wo Ungerechtigkeiten oder gar Verbrechen vermutet werden, wittern auch die Kriminalroman-Schriftsteller „Stoff“. 2006 berichtete „arte“: „In Kanada schlagen Umweltschützer Alarm : Denn die USA mit ihren Giganten-Städten im trockenen Westen sehen ihre eigenen Frischwasservorräte schrumpfen und der US-Präsident schielt durstig auf die Grossen Seen“ – im Verein mit einer rücksichtslosen Truppe reicher US-Investoren. Sie sehen ihre Wasserentnahme-Pläne durch Aufklärung und Mobilisierung der Öffentlichkeit gefährdet – und schlagen zu.

.

Davon handelt der ein Jahr später veröffentlichte „Quebec-Krimi“ der kanadischen Umweltaktivistin Varda Burstyn: „Blut für Wasser“. Die ganzen kanadisch-amerikanischen Wasser-„Parteien“ (Ökos, Politiker, Unternehmer), die in Burstyns Krimi aneinander geraten, kann ich mir hierzulande allerdings kaum vorstellen, erst recht noch nicht, dass ehrgeizige Investoren ein paar Umweltschützer, die über ihre Pläne in kleinen Öko-Zeitschriften berichten wollen, einfach von „Profis“ umbringen lassen – vom Hubschrauber aus mit Raketen.

.

.

1989 lief der Tanker „Exxon Valdez“ im Prinz William Sound, Alaska, auf Grund, wobei sich sein ausgelaufenes Öl auf 1900 Kilometer Küstenlinie verteilte. Es starben Fische, Seevögel und Robben in Größenordnungen, Alexandra Morton erwähnt außerdem fünf Mitglieder des T1-Pod einer Population nichtansässiger Orcas.

.

2000 waren so viele atlantische Zuchtlachse aus den Netzen ihres Geheges entkommen, dass sie die Bestände des pazifischen Wildlachses gefährdeten – durch Verdrängung und Verpaarung. In jenem Jahr fingen die Fischer 10.256 Zuchtlachse. „Manche ihrer Mägen waren voll mit jungen pazifischen Lachsen, Heringen, Garnelen und anderen Fischen und Krustentieren.“ Bei einigen nahm Alexandra Morton Bakterienabstriche vor: Eine Probe schickte sie an ein privates Labor in Ontario, eine andere an das Labor der Provinzregierung: Dieses konnte keine Bakterien entdecken, jenes fand ein Gewimmel von antibiotika-resistenten Bakterien der Art Serratia in der Probe.

.

„Ich brauchte elf Jahre für die Erkenntnis, dass es sinnlos war, mit der Bürokratie zu verhandeln. Im Jahr 2000 begann ich, die einheimische Regierung zu umgehen und direkt mit der Weltgemeinschaft der Wissenschaftler zu reden.“ Egal, ob es sich um Bakterien, Ruderfußkrebse, Seeläuse. Algen oder Herbizide handelt, es findet sich immer irgendwo jemand, der ein „Experte“ dafür ist.

.

1997 tauchten plötzlich Zigmillionen Pilchards („Sardinen – Verwandte des Herings“) in den Gewässern vor Nord-Vancouver auf, wo seit 1950 kein einziger Pilchard mehr gefangen worden war. 1929 hatte man dort noch 86.000 Tonnen aus dem Meer geholt. Alexandra Morton photographierte einen Buckelwal, namens „Houdini“, für den die Pilchard-Schwärme ein Festmahl waren. Buckelwale waren noch im Gedächtnis der alten Leute, die an den Küsten lebten, Alexandra Morton fragte sich: „was war mit dem Delphinen?“ – Kommen sie vielleicht auch zyklisch wieder? Niemand hatte jemals zuvor etwas von Delphinen mitbekommen. Vielleicht siedelten die Leute noch nicht so lange in der Gegend…Einst lebten dort 10.000 Angehörige der „Kwakwaka’wakw-Nation“, die Autorin erfuhr von einer Anthropologin im Royal Victoria Museum (!), dass dieser Stamm jede Menge Delphin-Kultgegenstände hinterlassen habe. Alexandra Morton folgerte daraus, dass das Auftreten der Delphine im Archipel sich nach dem „zyklischen Auftreten von Pilchards“ richtet. Ähnliches geschah z.B. vor Los Angeles: „Wenn die Tintenfische von dort aus nordwärts zogen, folgten ihnen die Indischen Grindwale. Ihre Platz nahmen Rundkopfdelphine ein und wollten ihn später den Grindwalen nicht mehr überlassen.“

.

Jacques-Yves Cousteau fing eine zeitlang Delphine im Mittelmeer für das Ozeanographische Museum in Monaco, dessen Leiter er später wurde. Aber als sie merkten, dass die Art „delphinus delphis“ die „Gefangenschaft hasst, ließen wir sie im Meer wieder frei.“ Über die „gerissenen Schwertwale“ schreibt Cousteau (in seinem o.e. Buch), dass er einmal im Indischen Ozean auf eine Gruppe von Orcinus orca stieß: „Das größte Männchen war ungefähr sechs Meter lang. Vier kürzere, jüngere Tiere schwammen mit ihm, zweifellos sein Harem.“

.