Als kürzlich von den Volksbühnenkünstlern Guillaume Paoli und Jürgen Kuttner eine „Volksbühnenbewegung“ initiiert wurde, um die drohende Abwicklung der Ost-Volksbühne durch einen West-Spaßmacher mit PR-Wortschatz zu verhindern (zuvor war Ähnliches bei der Staatsoper passiert), kam einigen Leuten die Idee einer „Tierparkbewegung“, die sich gegen die selbe Intention nahezu der gleichen Westler richtet, deren Wirken bzw. Nichtwirken im Tierpark einer schleichenden Abwicklung und kollektiven Demoralisierung resp. Demütigung gleich kommt. U.a. geht es darum, den Tierpark, dessen GmbH-Status die Aktiengesellschaft des Westzoos unlängst wieder kassierte, ihn mithin geschluckt hat, wie früher beim Kultursenat anzusiedeln (die Zoo-AG, der Westberliner Zoo, ist beim Finanzsenat untergebracht), und ferner darum, bei der neuen Koalition im Berliner Senat eine Bestandsgarantie einzufordern.

.

Es geht dabei nicht um die Frage: Gehören die Zoos und Tierparks nicht überhaupt abgeschafft, mindestens transformiert? – Da doch die Biologen so gut wie kein Interesse mehr an ihnen haben und generell die „organismische Biologie“ quasi hinter sich lassen. Die Gelder – Milliarden Dollar – fließen jetzt in die Genetik und in die Neurobiologie. Dieser blog-eintrag versucht einigen Zoodirektoren und Zoologen bis dahin zu folgen. Die Genetiker versprechen nebenbeibemerkt, statt Zoos und Tierparks als Asyl für die letzten einer aussterbenden Tierart, dass sie neue und sogar bessere Tiere herstellen, die sie ersetzen werden. „Mit der Gentechnik beginnt das Zeitalter der wahren Kunst – erst mit ihr sind selbstreproduktive Werke möglich,“ so sagte es der brasilianische Philosoph Vilem Flusser. Der Tierschützer Colin Goldner bemüht sich in seinen Zookritiken seit Jahren, das unwürdige lebenslange Einsperren von Wildtieren als Repräsentanten ihrer Art, nur um gelangweilte Kleinfamilien am Sonntag zu belustigen, anzuprangern. Die Tiere sollen wieder in die Freiheit entlassen und die mit Zigmillionen subventionierten Zoos geschlossen werden. Da jedoch ihre natürlichen Habitate nach und nach verschwinden, ist eher davon auszugehen, dass noch viel mehr Tierparks in den nächsten Jahrzehnten eröffnet werden, um „die letzten ihrer Art“ wenigstens noch eine Weile am Leben zu erhalten.

.

Was sieht man jetzt noch im Tierpark Friedrichsfelde? Vor dem Eingang befindet sich links ein hell erleuchteter „Tierpark-Shop“ mit einem aufrecht stehenden Bären aus Pappe und einem ebensolchen Tiger davor, und rechts ein – 2006 verglastes – Außengehege („Felsenanlage“ genannt) für Bären, in dem ich aber nur einmal einen Bären gesehen habe. Es ist ein Amerikanischer Schwarzbär, las ich. Es hängt dort auch noch eine Ehrentafel für den ersten und letzten Tierparkdirektor Heinrich Dathe (1910 – 1991). Die Photographien wurden bis auf eins im Ostberliner Tierpark aufgenommen.

.

Es gibt noch ein weiteres verglastes Bärengehege („Bärenschlucht“ genannt) im Tierpark – mit einem Brillenbär (siehe Photo unten). Es müssen aber mehrere da drin sein, denn Mitte 2013 berichtete der Verband der Zoologischen Gärten e.V. auf seiner Internetseite, dass die Brillenbärin „Julia“ Nachwuchs bekommen hätte, ein Weibchen, mit dem sie sich bereits draußen sehen lasse. Der Vater kam 1997 im Westberliner Zoo zur Welt, er lebte dann 16 Jahre im Zoo Aschersleben, 2012 kam er im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms in den Ostberliner Tierpark Friedrichsfelde, wo er sich mit der ein Jahr jüngeren „Julia“ verpaarte. Experten der Tierschutzorganisation „Peta“ wollen beobachtet haben, dass die Bären in der Freianlage „nur im Wechsel gezeigt werden“ und dass der Vater bereits „extreme Verhaltensstörungen (Stereotypien) zeigt“. Der Brillenbär auf dem Photo wühlte die ganze Zeit, da ich ihn beobachtete, das Laub vor der „Frontverglasung“ auf – völlig stereotypienfrei, wie mir schien, aber man weiß ja inzwischen: Die Hysterie steht am Anfang jeder Wissenschaft.

.

Zoologen und Zoodirektoren

Die deutschen Pioniere für neue Methoden in der biologischen Forschung wurden fast alle im 19. Jahrhundert oder kurz nach 1900 geboren. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz (geb. 1903) mußte sich erst von seinem späteren Lehrer Oskar Heinroth (geb. 1871) sagen lassen, dass seine intensive Beschäftigung mit allerlei Tieren, im Elternhaus bereits, ernsthafte Wissenschaft sei. Diese Generation Zoologen und oft auch ihre Ehefrauen haben längst ihre „Erinnerungen“ veröffentlicht und sind inzwischen gestorben. Vielen gelang eine erste Karriere im Nationalsozialismus. Anders die nächste Zoologen-Generation, die Zwerge auf den Schultern von Riesen, wenn man so sagen darf, die 1945 noch zu jung für das „letzte Aufgebot“ gewesen waren: Sie sind aber inzwischen als berentete Lehrstuhlinhaber oder Institutsdirektoren ebenfalls im Memoirenalter angekommen. Erwähnt seien die „Erinnerungen“ des Leiters des neurobiologischen Instituts der Freien Universität Berlin, Randolf Menzel (geb. 1940), er gab ihnen den Titel: „Die Intelligenz der Bienen“ (2016), sie wurden von ihm gemeinsam mit dem Schriftsteller Matthias Eckoldt verfaßt. Ferner der Sektionsleiter Ornithologie der Zoologischen Staatssammlung München Josef Reichholf (geb. 1945), er fand für seine Erinnerungen den Titel „Mein Leben für die Natur“ (2015) passend; während der Leiter der Vogelwarte Radolfzell Peter Berthold (geb. 1939) seine: „Mein Leben für die Vögel“ (2016) nannte. Der Ökologe Reichholf schreibt in seiner Autobiographie, dass die Ökologie immer stärker von einer fakten- und wissensbasierten Forschung zu einer Arbeit an Computermodellen reduziert werde. Damit zusammen hänge eine unselige Anglifizierung dieses Faches und seiner Begriffe. Überhaupt könne er sich heute mehr und mehr für die deutschen Biologen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts begeistern: Was und wie die alles schon erforscht haben!

.

Noch radikaler sah das die DDR-Biologin Carmen Rohrbach (geb.1946). Sie arbeitete ab 1977 vom Westen freigekauft als Verhaltensforscherin am Max Planck Institut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen, wo Konrad Lorenz von 1961 bis 1973 Direktor war und das immer mal wieder organisatorisch mit Bertholds Vogelwarte Radolfzell verbunden wurde. Im Auftrag des Instituts erforschte Carmen Rohrbach in den Neunzigerjahren ein Jahr lang das Verhalten der Meerechsen auf einer der Galapagosinseln. Bei der Abreise war sie sich sicher: „In meinem Beruf als Biologin werde ich nicht weiterarbeiten. Zu deutlich ist mir meine fragwürdige Rolle geworden, die ich als Wissenschaftlerin gespielt habe.“ Sie erlebte zwar ein wunderbares Forschungsjahr auf „ihrer“ kleinen unbewohnten Insel, „doch ich habe es auf Kosten der Meerechsen getan, gerade dieser Tiere, die die Friedfertigkeit und das zeitlos paradiesische Leben am vollkommensten verkörpern. Ausgerechnet diese Tiere mußte ich mit meinen Fang- und Messaktionen verstören und belästigen. Da ich nun einmal diese vielen Daten gesammelt habe, werde ich sie auch auswerten und zu einer Arbeit zusammenstellen. Diese Arbeit wird zugleich der Abschluss meiner Tätigkeit als Biologin sein, denn ich kann nicht länger etwas tun, dessen Sinn und Nutzen ich nicht sehe. Und erst recht könnte ich es nicht mehr verantworten, Tiere in Gefangenschaft zu halten und womöglich sogar mit ihnen zu experimentieren…Ich werde nach Deutschland zurückkehren und versuchen, eine Aufgabe zu finden, die mir sinnvoll erscheint.“ Diese selbstgestellte „Aufgabe“ bestand dann darin, dass sie eine Reiseschriftstellerin wurde, die extremtouristische „Destinations“ aufsucht und anschließend darüber Berichte veröffentlicht. Erwähnt seien ihre Bestseller über Feuerland/Patagonien, die Anden,das Himalajagebirge, die Namibwüste/Namibia, den Jemen und die Wüste Gobi/Mongolei. „Unterwegs sein ist mein Leben,“ meint sie. Aber gerade ihrem Reisebuch über die Mongolei, die ich selbst mehrmals bereiste (und dabei die Wüste Gobi als wirklich lebenswerte Region empfand), merkt man an, dass sie sich inzwischen einer neuen Disziplin unterworfen hat: Nämlich jedesmal aufs Neue alle für ein erfolgreiches Reisebuch obligatorischen Aspekte einer Gegend abzuhaken – und sich dabei nicht zu schonen, wobei sie sich erlebnishungrig in einem hippiesken Gefühlsfeminismus gefällt. Auf diese Weise werden ihre Berichte immer mehr zu dem, was man in der DDR „Sekretärinnen-Literatur“ nannte (dazu zählten z.B. die Bücher von Ruth Kraft – u.a. über ihre schöne Zeit als „Rechenmädchen“ in Peenemünde während der Nazizeit).

.

Ostafrikanischer Weißohr-Turako, eine Kuckucksvogelart

……………………………………….

Generationenübergreifend lassen sich etliche der „Alten“ von der Vogelwarte Rossiten an der Kurischen Nehrung und vom nahen Königsberger Institut des Zoologen Otto Koehler herleiten, der 1936 die „Zeitschrift für Tierpsychologie“ gründete. Auch der „Papst der Ornithologie“ Erwin Stresemann (geb. 1889), der am Berliner Naturkundemuseum arbeitete und das „Journal für Ornithologie“ herausgab, gehört sozusagen zu den Riesen unter den deutschen Zoologen. In Königsberg lehrte ab 1940 der berühmteste: Konrad Lorenz, allerdings nicht bei den Zoologen, sondern auf dem Kant-Lehrstuhl, wo er die „synthetischen Urteile a priori“ biologisch auf Mutation und Selektion zurückführte – um dergestalt den Kantschen Dualismus mit der Evolutionstheorie zu überwinden. 1944 geriet er in sowjetische Gefangenschaft. Von dort aus brachte er laut seinem Schüler Irenäus Eibl-Eibesfeldt (geb.1928) einen gezähmten Raben und ein fertig ausgearbeitetes „Russisches Manuskript 1944 – 48“ mit: seine Theorie der vergleichenden Verhaltensforschung: „Die Naturwissenschaft vom Menschen“ auch genannt. Dem KGB mußte er eine Kopie da lassen. Sein Manuskript wurde erst 1992, drei Jahre nach seinem Tod, veröffentlicht.

.

Die Vogelwarte Rossiten – später Ausgangspunkt für die ersten Tierfilme von Heinz Sielmann (geb. 1917) – wurde an der Königsberger Universität vom Ornithologen Johannes Thienemann (geb. 1863) gegründet, weil dort Millionen Zugvögel Rast machten. Von 1926 bis 1936 war der Leiter des Aquariums am Berliner Zoo, der Ornithologe Oskar Heinroth (geb. 1871), daneben auch noch formeller Leiter der Vogelwarte „Sie war die erste ornithologische Forschungsstation der Welt und erlangte durch ihre Pionierarbeit Weltruf,“ heißt es auf Wikipedia. Wahre Heerscharen von Biologen pilgerten seit ihrer Gründung an die Kuhrische Nehrung. Ihre Arbeit wird seit der Evakuierung 1944 durch die Vogelwarte Radolfzell am Bodensee für das „Max-Planck-Institut für Ornithologie“ fortgesetzt. Eine russische Vogelwarte im jetzigen „Rybatschi“ sieht sich indes in der Nachfolge der deutschen Vogelwarte Rossitten vor Ort. Sie wird von der „Heinz Sielmann Stiftung“ finanziell unterstützt. In dieser Stiftung ist der Leiter der Vogelwarte Radolfzell Peter Berthold aktiv.

.

In seiner Autobiographie „Mein Leben für die Vögel“ erwähnt Berthold die „Krähenbeißer“ – „Krajebieter – auf der Kuhrischen Nehrung: So nannte man laut Wikipedia die Fischer dort, weil sie im Herbst während des Vogelzugs mit ihren Netzen Krähen fingen: „Gefesselte zahme oder frisch gefangene Vögel und ausgeworfene Fischabfälle lockten die Krähenzüge an. Das im Sand getarnte Schlagnetz wurde von einer kleinen Reisighütte aus bedient. An einem guten Zugtag konnten mehr als 60 Krähen gefangen werden. Ein Biss in die Schädeldecke ließ sie sofort verenden. Sie wurden eingepökelt und dienten als Winternahrung. Die sogenannten ‚Nehrungstauben‘ wurden auch an große Gaststätten und Hotels verkauft und erschienen als Delikatesse unter ihrem eigenen Namen auf der Speisekarte. Im Königsberger Hotel ‚Continental‘ gab es noch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein Nebelkrähen als Spezialität des Hauses.“

.

Kolkrabe. Der größte unter den Rabenvogel-Arten. In der Voliere am Berg leben zwei Kolkraben. Das 2010 geborene Weibchen wurde noch im selben Jahr vom Tierpark erworben und das etwas größere Männchen 2011. Früher hielt auch der Zoologische Garten in Charlottenburg noch Kolkraben in einer Voliere. Zum Spielen haben die zwei in der Voliere des Tierparks Friedrichsfelde u.a. einen quietschgelben Plastikball. Ich sah sie jedoch noch nie damit spielen.

„Bis zum Mittelalter war der Kolkrabe, im Sagenschatz der Deutschen als Wotansvogel wegen der an ihm beobachteten geistigen Regsamkeit mit Recht hoch eingestuft, in Europa recht häufig. Er nährte sich vor allem von Schlachtabfällen, die auf den Luderplätzen vor jeder Gemeinde zusammengeworfen wurden. Ich sah vor dem Kriege an solchen Plätzen in Griechenland Trupps von 30 und mehr Kolkraben. So wie bei uns durch Einführen von Schlachthöfen und Abdeckereien das Nahrungsangebot nachließ, verminderte sich der Bestand dieses herrlichen Vogels. Das Auslegen von Gifteiern gegen Raubwild tat ein übriges.“ (Heinrich Dathe, „Erlebnisse mit Zootieren“, Berliner Tierpark-Buch Nr. 22, 1978) Der amerikanische Rabenforscher Bernd Heinrich lebte zurückgezogen in einer selbstgebauten Hütte auf einem Berg in Maine – um dort das Zusammenleben von Kolkraben zu studieren. Er meint: „Wilden Raben kann man nicht folgen. Bumms sind die weg, in zehn Sekunden sind die abgehauen.“ Seine Bücher über sie, die er im Wald immer wieder mit riesigen Mengen Fleisch anlockte, das er jedesmal den Berg hochschleppte, handeln dann auch fast ebenso viel von seinen Mühen und Entbehrungen (vor allem im Winter) wie von den Raben. Er entdeckte dabei, dass die Kolkraben aus Vorsicht erst einmal andere von einem Kadaver oder Fleischstück fressen lassen. Sie wittern ständig Unrat und Gefahr. Er zieht jedoch nicht in Erwägung, dass dieses Verhalten eventuell daher kommt, dass die weißen Siedler lange Zeit die Kolkraben mit vergiftetem Fleisch getötet haben. Auf der Müllkippe am Berliner Wannsee, wo besonders viele Kolkraben in den nahen Bäumen nisteten, war dieses übervorsichtige Verhalten jedenfalls nicht beobachtet worden.

An einer Stelle schreibt Bernd Heinrich: „Die Evolution bringt nichts ‚Überflüssiges‘ hervor, weil alles, was sie produziert, seinen Preis hat“…Und: „Der einzige Grund, weshalb die Evolution Beziehungen erhalten würde, ist der, dass sie nützlich sind.“ Abgesehen von seinen fragwürdigen Begriffen aus der warenproduzierenden Gesellschaft bzw. dem darwinistischen Utilitarismus schreibt er an anderer Stelle – über die verschiedenartigen Spechte in „seinem“ Wald: „Trotz all meiner wissenschaftlichen Erklärungsversuche glaube ich, dass sie im Grunde aus schierer Lebensfreude singen, hämmern oder tanzen.“ Auch „seine“ wilden Raben probieren alles neugierig aus und spielen. Nachdem Heinrich eine Schar in Formation fliegender Kanadagänse beobachtet hat, bemerkt er über „seine“ Raben: „Sie jagen und necken einander, bummeln, kreisen, führen Loopings aus, sie krächzen oder kreischen oder geben rasselnde Geräusche von sich. Sie machen alles mögliche, nur in [nützlicher energie-ökonomischer] Formation fliegen tun sie nicht.“

Heinrich zitiert den Biologen Mark Pavelka, der das Verhalten von Raben für die amerikanische Umweltbehörde United States Fish and Wildlife Service untersuchte: „Bei anderen Tieren kann man gewöhnlich 90 Prozent der Geschichten, die man hört, vergessen, weil sie übertrieben sind. Bei Raben ist es umgekehrt. Mag die Geschichte noch so komisch oder seltsam klingen, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es irgendwo Raben gibt, die so etwas tatsächlich getan haben.“ Das liegt daran, fährt Heinrich fort, „dass Raben Individuen sind, und Ameisen z.B. nicht.“

Der Verhaltensforscher Otto Koehler veröffentlichte 1949 einen Aufsatz über das „vorsprachliche Denken“ und das Zählvermögen (bis 7) seines Kolkraben „Jakob“ – in einer Festschrift zum 60.Geburtstag des Ornithologen Erwin Stresemann.

—————————————————-

Über Vögel erfährt man in Peter Bertholds Chronik seines „Lebens für die Vögel“ nur wenig. Dafür jedoch sehr viel über Personalpolitik in der Max-Planck-Gesellschaft. Ständig mußte er darum kämpfen, dass „seine“ Vogelwarte Radolfzell nicht einem anderen Institut zugeordnet oder untergeordnet oder wohlmöglich gänzlich abgewickelt wurde. Auch gegen so manche andere Behörde und sogar gegen den BUND mußte er – vogelschützerisch – vorgehen. Seine Autobiographie enthält ferner einen Nachruf auf seinen frühverstorbenen Studienfreund und Ornithologen-“Kumpan“ Eberhard Gwinner (geb. 1938), der seine Doktorarbeit über gefangen gehaltene Kolkraben schrieb. Anscheinend leistete er sich laut Berthold später einige Fehlentscheidungen bei seiner Karriereplanung. Es gibt nur ein paar Aufsätze von Gwinner über seine Rabenvogelforschung. Dennoch bezeichnet ihn das Zentralorgan der amerikanisierten Darwinisten „Nature“ als „one of the most influential ornithological researchers of the second half of the twentieth century“. Der Tierpsychologe Heini Hediger kritisiert ihn in seinem Buch „Tiere sorgen vor“ (das 1973 von einem Schweizer Versicherungskonzern herausgegeben wurde): „Bei seinen Untersuchungen über den Einfluß des Hungers auf die Versteckaktivität von Kolkraben war Gwinner zu dem unerwarteten Ergebnis“ gekommen, dass 1. hungrige Raben, wenn sie Futter bekommen, intensiver Stücke verstecken als satte, und 2. dass Raben mit Nestjungen besonders gerne fettreiches Fleisch und Insekten verstecken, was doch gerade ihre Jungen benötigen. Gwinner nahm also an, dass der Hunger die Versteckaktivitäten stärkte und dass dies ein besonders „zweckmäßiges Verhalten“ sei, insofern sie besonders im Winter auf zufällig anfallendes Futter angewiesen seien. Hediger hält das, ausgehend vom Verhalten der Rabenvögel (Eichelhäher und Tannenhäher), die in Zeiten des Überflusses große Nußvorräte für den Winter anlegen, für überhaupt nicht zweckmäßig – wenn Kolkraben in der Not anfangen zu sparen, und fragt sich, ob es nicht möglich sei, „dass bei diesen gescheiten Übervögeln das ursprünglich zweckmäßige Vorsorgeverhalten irgendwie ins Unzweckmäßige übergeschnappt ist im Sinne vielleicht eines Konflikts zwischen Instinkt und Intellekt?“

.

In einem anderen Buch („Tiere verstehen“ – 1980) kommt Hediger noch einmal auf Kolkraben zu sprechen, weil man herausbekommen hat, dass sie ein Fremdgeräusch als Eigenname (Ausruf- oder Anrufname) durch individuelles Lernen übernehmen können. Dazu zitiert Hediger den Königsberger Zoologen Otto Koehler: „Eberhard Gwinners Kolkrabenmännchen bellte wie der Hund, sein Weibchen ahmte Truthahnkollern nach. War er entflohen, bellte sie; als man sie in eine entfernte, ihm bekannte Voliere versetzte, hat er von der Ecke seines Behältnisses, die auf ihre Voliere Ausblick hatte, nach ihr gekollert. Statt der persönlichen Note des erstangeborenen Rufs wird hier der persönlich erworbene Fremdlaut sozusagen zum Eigennamen, mit dem man einander anredet.“ Dem Begriff „Eigennamen“ hat Hediger in seinem e.e. Buch ein ganzes Kapitel gewidmet, darin sammelt er weitere Belege dafür, dass die Tiere sich beim Namen rufen. Hediger war ein Schüler des Basler Biologen Adolf Portmann (1) . Als Zürcher Zoodirektor ließ er sich, wenn er auf Reisen war, vom Pavianforscher Hans Kummer (1) vertreten. Diese Biographeme verdanke ich dem heutigen Zürcher Zoodirektor Alex Rübel (1955), den man vielleicht als Schüler von Hediger bezeichnen könnte. 2009 veröffentlichte er eine Biographie über ihn: „Heini Hediger 1908 – 1992“.

.

1990 hatte Hediger selbst eine Autobiographie veröffentlicht: „Ein Leben mit Tieren im Zoo und in aller Welt“. An einer Stelle beklagt er sich darin, dass der Zoovorstand ihm mit 65 kündigte und nicht, wie er gehofft hatte, mit 70 in Pension schickte: „Vielleicht lag diesem Entschluß die Überlegung zugrunde, dass es bei der Universität [wo er weiter lehren konnte] auf eventuell präsenile Erscheinungen bei Dozenten nicht so sehr ankomme, dass jedoch im Zoo ein derartiges Risiko auszuschließen sei. Zudem hatten verschiedene Mitglieder des Zoovorstands offensichtlich genug von Zoodirektor Hediger, der immer mit neuen Wünschen hinsichtlich der Ergänzung des Personalbestandes, der Beschleunigung von Sanierungs- und Erweiterungsbauten usw. auftrat. Hediger war ein unbequemer Mann, zugegeben, aber ich hatte nicht in erster Linie Menschen zu dienen, sondern die Interessen der Tiere zu vertreten und der Tiergartenbiologie in der Praxis zur Anerkennung zu verhelfen,“ schreibt er.

.

Sibirische Tiger in einem der Außengehege des Alfred-Brehm-Hauses. Man beachte die chinesischen Götterbäume, die sich in vielen Zoos ausbreiten – anderswo zählen sie zu den invasiven Schädlingspflanzen.

.

3 von 5 Sibirischen Tigern in einem anderen Außengehege des Alfred-Brehm-Hauses.

.

Sumatra-Tiger in einem der kleinen Außengehege des Alfred-Brehm-Hauses

……………………………………………

Zu Peter Bertholds Karriere als Wissenschaftler gehörten auch Vorlesungen an der Universität Konstanz, wo um 1970 „die Studenten fast alles“ durften – was er immer noch beklagt. Ähnlich negativ über die damaligen „68er“-Zustände an den Unis äußert sich auch der FU-Bienenforscher Randolf Menzel (geb. 1940) in seiner Arbeitsbiographie. So viel wird in ihren Autobiographien klar: Für Vögel bzw. Bienen bringen die beiden mehr Verständnis auf als für antiautoritäre Studenten, Klassenkampf und Revolution. Berthold schreibt: „Ich lebte wochenlang Tag und Nacht meist mutterseelenallein in der Natur, umgeben von tausenden von Vögeln. Dabei begann ich, mich in diese Geschöpfe hineinzudenken wie nie zuvor, fühlte mich selbst oft fast wie ein Vogel und erfuhr auf alle Fälle meine bislang stärkste Prägung auf die Gefiederten.“ – Davon bemerkt man jedoch nur wenig in seinem Buch. Im letzten Kapitel „Ausblick“ erinnert er daran, schon 1990 im „Ausblick“ seines damaligen Buches „Vogelzug“ von der Gefährdung vieler Zugvogelarten gesprochen zu haben. Heute, 25 Jahre später, „ist unsere Vogelwelt so verarmt, dass man bei uns ein breit gefächertes Grasmückenprogramm, wie wir [Eberhard Gwinner und er] es 1968 begonnen haben, gar nicht mehr starten könnte.“ Das Kapitel hat die Überschrift „Immer mehr globale Forschung, aber immer weniger Vögel“.

Das selbe ließe sich auch über die globale Bienenforschung und die lokalen Bienen sagen. Je mehr sich das Wissen über Bienen erweitert, desto schlechter geht es komischerweise den Bienen. Jedenfalls den Hochleistungsbienen in der westlichen Welt. Zu den heute bekanntesten Bienenforschern zählt der Würzburger Soziobiologe Jürgen Tautz (geb. 1949), er ist Leiter der „Honeybee Online Studies“ (HOBOS). Dabei wird ein Bienenvolk mit Kameras und Sensoren von allen Seiten überwacht, was „endlose Datenströme“ über die Bienen, das Wetter und die Vegetation liefert. Die Daten werden ausgewertet – u.a. im Hinblick auf Langzeittrends im „komplexen Gefüge zwischen dem Superorganismus Bien und dessen Umwelt,“ wie Jürgen Tautz in seinem neuen Buch „Die Erforschung der Bienenwelt – neue Daten, neues Wissen“ (2015) schreibt.

Ähnlich „online“ forscht auch Randolf Menzel, in: „Die Intelligenz der Bienen“ berichtet er, wie sie in seinem Institut erst die Bienen kennzeichneten, dann mit Sendern ausstatteten (die wie kleine Funkmasten auf ihren Rücken aufragten), dann ein fahrbares Radargerät anschafften, um ihre Flüge zu verfolgen, und sich schließlich mit noch mehr Geräten „Einblicke ins Bienengehirn“ verschafften. Aber irgendwann ging es nicht weiter. Deswegen schlossen sich die Bienenforscher um Randolf Menzel der Arbeitsgruppe von Martin Göpfert in Göttingen an, „die über Apparaturen verfügte, mit denen man in jene Dimensionen von einem Millionstel Millimeter vordringen konnte.“

Danach bauten sie sich selbst ein Hightech-Gerät. Die Pressestelle der FU meldete: „Biologen und Informatiker haben einen Bienenroboter entwickelt, der ihnen bei der Entschlüsselung der komplexen Bienensprache hilft. Die ‚RoboBee‘ war im Bienenstock bereits erfolgreich: Bienen folgen ihren Signalen und fliegen an den beschriebenen Ort…Neben neuen Informationen zur Sprache der Bienen gewinnen die Wissenschaftler dabei vor allem grundlegende Erkenntnise zur Hirnforschung. So kommen sie zum Beispiel dem Rätsel auf die Spur, wie ein winziges Bienenhirn seine weitläufige Umwelt verarbeitet.“

Etwa zur gleichen Zeit gaben einige Wissenschaftler an der Harvard-Universität bekannt, dass sie zusammen mit dem Monsantokonzern „Hightech-Drohnen“ entwickelt hätten – sogenannte „Mobees“. Sie sollen als Arbeitsbienenersatz bei der Bestäubung von Nutzpflanzen eingesetzt werden, wenn das „Bienensterben“ anhalte. (Gleichzeitig arbeitet man in Kalifornien an der Entwicklung von Ernte- bzw. Pflückrobotern, um die zunehmend streikfreudigeren mexikanischen Saisonarbeiter zu ersetzen. Das aber nur nebenbei.)

Für den Bienenforscher Jürgen Tautz entstehen auf diese Weise jedenfalls langsam aber sicher „gläserne Bienenvölker“, die die „Bienenpersönlichkeit in all ihren Facetten enthüllen.“

.

Löwin im Westzoo, photographiert von Susanne Memarnia mit Handy. Die Löwen des Tierparks, so hörte ich, wurden an den Eberswalder Zoo „abgegeben“. Nach der Französischen Revolution verlangte die Nationalversammlung von den Verwaltern der königlichen Menagerie, dass der Löwe fortan nicht mehr als „König der Tiere“ gelten dürfe. Der Revolutionshistoriker Michelet träumte zur selben Zeit republikanisch gesinnt davon, die dort gefangen gehaltenen Löwen und Tiger wie die Sklaven zu befreien – und ihnen die wahre Naturgeschichte vorzutragen. Nach der Russischen Revolution träumten sowjetische Dichter Ähnliches. In Kornej Tschukowkijs Poem „Das Krokodil“ heißt es: „Wir zerbrechen unsere Gewehre/Wir vergraben unsere Kugeln/Und ihr feilt euch/Die Krallen und Hörner ab!“ In der Berliner Zeitschrift „Tierstudien“ (7/2015) erwähnt die Slawistin Dagmar Burkhart weitere. Ich muß sagen, dass ich selbst das (poetische) Abfeilen der Krallen und Hörner niemandem zumuten möchte, bei den Kleinkatzen versuche ich stattdessen jedenfalls, ihnen das schmerzhafte Festkrallen durch ehrliches Aua-Schreien abzugewöhnen – und es funktioniert. Bei den Geparden ist das übrigens nicht nötig. Und von einem Bauern, Matthias Stührwoldt aus Holstein, ist es ähnlich: Er will jetzt seine „enthornten“ Kühe durch solche mit Hörnern ersetzen – und hat deswegen den Stall umgebaut und, weil er deswegen seine Herde reduzieren mußte, einige Hektar Pachtwiesen zurückgegeben.

Im Tierpark quartierte man anfangs die Löwen im Schloß Friedrichsfelde ein. Ist das nicht eine wunderbare sozialistische Volte? 1955 sprang jedoch die Löwin „Sonja“ aus dem Fenster des 1. Stocks in den Garten – als ein Tierarzt sie behandeln wollte. Dabei brach sie sich ein Bein. „Ihr Pfleger, Willy Freimuth, wachte damals Tag und Nacht bei seinem eingegipsten Liebling, bis dieser über die Krise hinweg war,“ erinnerte sich Heinrich Dathe in seiner Aufsatzsammlung „Im Tierpark belauscht“ (1969, Berliner Tierpark-Buch Nr.8).

……………………………………….

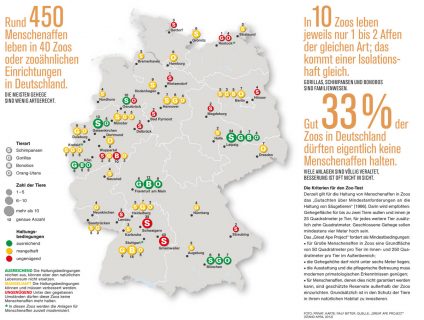

In der Weimarer Republik fehlte es den Zoos in Deutschland zunächst an Geld, mehrere mußten schließen, aber ab 1933 ging es wieder aufwärts, überdies wurden etwa 10 neue geschaffen, gleich mehrere im Ruhrgebiet (!), besonders üppig bedachten die Nazis den neuen – „im Stil der völkischen ‚Heimatschutzarchitektur‘ errichteten“ – Nürnberger Zoo, die Presse bezeichnete ihn nach der Eröffnung 1939 als „schönsten Tiergarten Deutschlands“. In mehreren Zoos wurde besonderen Wert auf die Sammlung deutscher Tiere gelegt, im Berliner Zoo wurden als Hinweis auf diese Tiere kleine Hakenkreuze an ihre Gehege angebracht. „Die fortdauernde Propaganda der Nazis sorgte dafür, dass der sonntägliche Familienausflug in den Zoo zum unverzichtbaren Teil der deutschen Alltagskultur wurde,“ heißt es weiter in Colin Goldners Bericht über „Die deutschen Tiergärten zwischen 1933 und 1945 (in den „Tierstudien“ 7/2015 zum Thema „Zoo“). Der Psychologe und Tierrechtler Colin Goldner hat mehrere zookritische Bücher herausgegeben. Für sein Buch „Lebenslänglich hinter Gittern – die Wahrheit über Gorilla, Orang-Utan & Co in deutschen Zoos“ hat er die Lebensumstände aller hier im Land gehaltenen Menschenaffen studiert. Er hält fast alle Käfige und Gehege der etwa 450 deutschen Menschenaffen für mangelhaft. Überdies würden die Zoos die Menschenaffen „geradewegs in den Wahnsinn“ treiben, insofern sie deren menschenähnliche Bedürfnisse auf ein Minimum reduzieren und sie mit Psychopharmaka traktieren.

.

.

Die Giordano-Bruno-Stiftung stellte Goldners Buch 2014 auf einer Pressekonferenz vor, auf der u.a. die Politologin Laura Zimprich zu Wort kam. Sie berichtete über ihre Mitarbeit als Tierschützerin an der Erstellung des staatlichen „Säugetiergutachtens“. Die Zoodirektoren wehrten sich in diesem Expertengremium am vehementesten gegen eine Erweiterung der Gehege für Menschenaffen über die bisherigen 50 Quadratmeter im Haus und 50 Quadratmeter davor im Freien – für eine Orang-Utan-Familie z.B.. Den Zoos geht es laut Laura Zimprich in erster Linie um zahlendes Publikum, denen sie eher mit der „Disneylandisierung“ ihrer Einrichtungen entgegenkommen wollen. Überdies würden viele Direktoren noch wie Lutz Heck denken, der den Berliner Zoo von 1932 bis 1945 leitete, und einer Besucherin einmal erklärte: „Wir bieten unseren Tieren lebenslängliche Versorgung, einen Arzt, wenn sie krank sind, freie Wohnung, Schutz gegen böse Feinde, kurzum, lebenslängliche Pension und Versicherung. Wie viele Menschen haben eine so gesicherte Zukunft vor Augen?“

.

In seinem Aufsatz über „Nazi-Zoos“ hat Goldner sich auf die Zoodirektoren-Dynastie der Hecks konzentriert. Nebenbei erwähnt er noch, dass auch die „Verwaltungsräte der deutschen Großzoos spätestens seit 1937 ausnahmslos der NSDAP und/oder sonstigen Gliederungen des NS-Staates angehörten.“ Bei den Hecks verfolgte schon der Vater Ludwig Heck (geb. 1860) und dann auch seine Söhne Lutz (geb. 1892) und Heinz (geb. 1894) die Idee eines „Deutschen Zoos“. Nach dem Krieg wurden die Hecks aus dem Verband Deutscher Zoodirektoren (VDZ) ausgeschlossen – mit der Begründung, dass sie sich aktiv in den Dienst der Nazi-Ideologie gestellt hätten, „die Söhne als Mitglieder der NSDAP und Fördermitglieder der SS,“ zudem hatten sie, ebenso wie ihr Vater, enge Beziehungen zu den höchsten Naziführern geknüpft. In einem Jubiläumsband des Münchner Tierparks Hellabrunn, wo Heinz Heck von 1927 bis 1969 Direktor war, steht das Gegenteil: „Heinz Heck war der einzige deutsche Zoodirektor, der bis zuletzt nicht Mitglied der NSDAP wurde.“ Colin Goldner schreibt: „Eine wirkliche Aufarbeitung der Verstrickung der deutschen Zoos in den Nationalsozialismus wurde bis heute nicht vorgenommen.“

.

Auch wenn es um „artgerechte“ Haltung geht, sind die Zoodirektoren wie erwähnt nicht besonders kritisch, höchstens die Tierpfleger, aber sie äußern sich darüber, wenn überhaupt, nicht öffentlich. Oder kaum. In einem Dokumentarfilm über Menschenaffen: „Nénette“ von Nicolas Philibert geht es um vier Orang-Utans im Pariser Jardin des Plantes, vor allem um „Nénette“ – eine 40jährige Orang-Utan-Frau. Vor ihrem Käfig befinden sich die Kamera, Pfleger und Besucher, von letzteren kommen einige jeden Tag, erzählen ihr Wissen über Nénette, ebenso die Affenpfleger, einer betreute sie 35 Jahre lang. Weil Nénette mit ihrem Sohn Tubo zusammen lebt, bekommt sie die Antibabypille. Geboren wurde sie 1969 auf Borneo, 1972 kam sie in den Jardin des Plantes. Eine Zuschauerin fragt sie: „Willst du mit mir reden?“ Eine Pflegerin meint: “So lange in Gefangenschaft zu sein, ist natürlich schrecklich, wir fühlen uns hier alle schuldig.” Weil einige Besucher sich küssten, machten es irgendwann die Orang-Utans nach. Bei rothaarigen Besucherinnen machen sie Kußgesten zu ihnen hin…

Inzwischen redet die kritische Forschung bereits nicht mehr von „artgerecht“, sondern von „Tierwohl“ (manchmal auch von „Wohlbefinden“), was insofern ein kleiner Fortschritt ist, als damit eine zunehmende Individualisierung der Tiere in der Wahrnehmung stattfindet und damit auch die „tierliche Freude“ in das Zentrum rückt, wie Philipp von Gall aus der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim kürzlich in einem Vortrag im Rahmen der Berliner Ausstellung „Animal Lovers“ ausführte. In Hohenheim erforschen Veterinäre neuerdings z.B. die „Freude“ von Mastschweinen in ihren Ställen. Ein anderer Vortrag, von Sven Wirth – aus der Berliner „Human-Animal-Studies-Gruppe ‚Chimaira'“, thematisierte den Begriff „Agency“, was so viel wie Handlungsmacht und Wirkmacht bedeutet. Wenn Nutztiere ernsten Widerstand „leisten“, z.B. auf oder vor einem Schlachthof, bekommen sie, auch wenn sie zuletzt erschossen werden, einen Namen – aber erst dann. Halbernsten Widerstand zeigen u.a. Hunde ständig – indem sie z.B. bei jedem Baum nicht mehr weiter gehen wollen. Eigentlich hat man als Tierhalter oder Tierpfleger täglich mit „tierlichem Widerstand“ zu tun, den man bricht oder versucht zu verhandeln oder erfreut zur Kenntnis nimmt: Auf „Youtube“ findet man dazu bereits tausende von Videoclips. Sven Wirth meinte abschließend, es gehe sowohl um eine Analyse der Herrschaftsverhältnisse, in denen die Tiere stecken, als auch um ihre „Agency“, die die feministische Biologin Donna Haraway sogar den Labortieren nicht absprechen will.

.

Am Berliner Zoo stand ein Flakturm, deswegen wurde er trotz der von den Nationalsozialisten extrem verschärften Tierschutzgesetze und der großen Anstrengungen seines Direktors Lutz Heck, aus „seinem“ Tiergarten einen deutschen „Tierhag“ zu machen, von den Alliierten in Grund und Boden bombardiert. „Am späten Nachmittag des 1. Mai 45 stürmten Soldaten der Roten Armee den Berliner Reichstag. Am 2. Mai setzte sich der überzeugte Nazi, Lutz Heck (der im Zoo geboren worden war) mit einigen seiner engsten Mitarbeiter ab und ließ den völlig zerstörten Zoo führungslos zurück.“ Die Russen fahndeten nach ihm, weil er Tiere aus den von Deutschen besetzten Teilen der Sowjetunion entführen ließ. Zuvor hatte er mit seinem Bruder, der Direktor des Münchner Tierparks war, verschiedene Rinderrassen auf den ausgestorbenen Auerochsen hin zurückgezüchtet. Da ihnen das nur näherungsweise gelang, nennt man die Nachkommen heute „Heck-Rinder“. Die im Berliner Zoo wurden durch das Bombardement getötet, „Die Zeit“ sprach dabei von einem „Artensterben“. Einige Heck-Rinder müssen jedoch überlebt haben, denn kürzlich ließ ein englischer Bauer einige Tiere seiner „Heckrinder-Herde“ töten, woraufhin die Bild-Zeitung titelte: „Zu aggressiv: Sieben ‚Nazi-Kühe‘ mussten sterben.“

.

Nachdem der „berühmt-berüchtigte Lutz Heck“, wie Hediger ihn nennt, verschwunden war, „übernahm nach hitzigen politischen Debatten schließlich der Zoo-Chauffeur die Führung und ließ sich sein Amt als Leiter der Aufräumarbeiten vom Bürgermeister des Bezirks Tiergarten bestätigen. Ende Juni erschien ein zweiter Leiter auf der Szene, ein Aushilfskellner des Hauptrestaurants, der sich vom Hauptmagistrat die Anweisung hatte geben lassen, sich des Zoos anzunehmen. Natürlich gab es Machtkämpfe zwischen den beiden Leitern, die lautstark ausgetragen wurden, und bald beschwerten sich die Besatzungsmächte beim Magistrat wegen Trunkenheit der beiden Herren, worauf der Magistrat diese ab- und die Biologin Frau Dr. Katharina Heinroth als kommissarische Leiterin einsetzte.“

.

Sie hatte ihre Doktorarbeit über die Gliederfüßerklasse „Springschwänze“ verfaßt und dann mit ihrem Mann Tauben gezüchtet. Vier Wochen zuvor erst war er gestorben. Katharina Heinroth schreibt in ihren „Erinnerungen“: „Sein Lebenswerk war vernichtet. Er wollte nicht weggehen, sondern dableiben. ‚Lieber möchte ich mit allem untergehen,‘ sagte er. Zuletzt wollte er immer wieder geküsst werden, dann sank sein Kopf mit den Worten ‚Ach ist das schön!‘ zur Seite…Er kam nicht mehr zu Bewußtsein, flüsterte aber anscheinend angstvoll: ‚Die Pferde, die Pferde!'“ – Seltsame letzte Worte eines berühmten Vogelforschers, dem es besonders die Enten angetan hatten.

.

Der sowjetische Kriegsberichterstatter Wassili Grossman ging damals etwa zur selben Zeit durch den zerstörten Berliner Zoo. In seinem Kriegstagebuch notierte er: „Hier hat es Kämpfe gegeben. Zerstörte Käfige. Leichen von Affen, tropischen Vögeln und Bären. Die Insel der Paviane, junge Äffchen, die sich mit winzigen Händchen an ihre Mütter klammern. Gespräch mit einem alten Mann, der die Tiere seit 37 Jahren pflegt. Im Käfig ein toter Gorilla. Ich: ‚War er böse?‘ Er: ‚Nein, er hat nur laut gebrüllt. Die Menschen sind böser‘.“

.

.

Während Wassili Grossman dabei vielleicht an die verfluchten Nazis dachte, hatte der Tierpfleger eher plündernde Wilderer im Sinn. „Bei allen Kriegsgreuel war dies das Schrecklichste,“ schreibt Katharina Heinroth, die zuvor zwei Mal von Soldaten vergewaltigt worden war. Über den Gorilla, der dann, wie auch viele andere tote Tiere, im Zoo vergraben wurde, heißt es in ihren „Erinnerungen“: „August Liebetreu, der stadtbekannte Affenwärter, trauerte vor allem um den eben erwachsenen Gorilla Pongo, den er mit zwei Stichen in der Brust tot im Käfig vorfand, zusammen mit zwei erschossenen Schimpansen.“

.

Ihr 26 Jahre älterer Mann, Oskar Heinroth, hatte sich bereits Anfang der Zwanzigerjahre um eine Wiederansiedlung von vernichteten Tierpopulationen bemüht. Über die der Schwäne schrieb er: Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Schwäne, die den preußischen Königen gehört hatten und die sie durch Abnehmen der Hand zeitlebens flugunfähig machen ließen, in Berlin und auf den umliegenden Havelseen nahezu verschwunden,“ man hatte sie und auch ihre Eier „gestohlen“ – und aufgegessen. Die neue Republik wollte nach Krieg und Monarchie den Schwanenbestand wieder auffüllen, 1922 beauftragte die Potsdamer Stadtverwaltung Oskar Heinroth damit. Dieser unternahm daraufhin eine längere Dienstreise und stahl dann in Ostpreußen eine Anzahl bebrüteter und frischer Höckerschwan-Eier am Lucknainer See. Von den daraus geschlüpften Schwänen ließ er jedoch nur noch einer Hälfte „die Hand eines Flügels abnehmen“, dem anderen Teil beließ er die „Flugkraft“. Weil die Schwäne zusätzlich auch noch durch ein neues Gesetz ganzjährig geschützt wurden, gelang Heinroth schließlich die „Neubesiedlung der Potsdamer Gewässer“:

„Wer Sinn für die Schönheit eines Tiers hat, konnte sich dann wieder an Schwänen erfreuen, die zwei vollständige Flügel haben, also nicht so unnütz und stark verstümmelt sind, wie man dies leider fast immer sehen muß. Auch das herrliche Flugbild und der wunderbare Flugklang der dahinziehenden Höckerschwäne wird wieder ein Bestandteil der Volksseele, wie es in alten Zeiten war.“

.

Trauerschwäne. Der aus Australien stammende Trauerschwan (Black Swan) wird dort relativ leidenschaftlich erforscht. Die Zoologen der Universität Melbourne z.B. wollten Genaueres über das Paarungsverhalten von schwarzen Schwänen wissen. Dazu untersuchten sie einige Jahre lang 250 von ihnen gekennzeichnete Vögel, die im Albert Park Lake leben. Im Ergebnis kam dabei heraus: Eins von 20 Paaren trennt sich nach einiger Zeit wieder, unabhängig davon ist ihr Hang zur Untreue groß (etwa 15% aller jungen Schwäne werden unehelich geboren). Wenn einer der Elterntiere stirbt, sucht sich der andere nach etwa einem Monat einen neuen Partner. Dabei haben angeblich die Männchen , deren Federn stark „gekräuselt“ sind, größere Chancen als die eher glatt gefiederten. Das aber nur nebenbei. Um weitere Erkenntnisse über die „Trauerschwäne“ zu gewinnen, bittet das australische Trauerschwan-Forschungsprojekt um die Mitarbeit der Bevölkerung – und spricht dabei von „Citizen Scientists“. Der Wissenssoziologe Bruno Latour hatte zuvor bereits von „Mitforschern“ gesprochen, die wir, spätestens jetzt – in unserer verwissenschaftlichten Welt – alle werden müssen. In den Zoos gehören dazu in erster Linie die Tierpfleger – wozu es sogenannte „Keeper-Talks“ dort gibt (der Begriff wird deswegen auf Englisch verwendet, um den deutschen Zoodirektoren und ihren Beratern verständlich zu bleiben.

Die schwarzen Schwäne führen ein „weitgehend nomadisches Leben“. Damit man ihre Wege und Aufenthalte wenigstens im Bundesstaat Victoria kennt, braucht das australische Projekt („myswan.org.au“) möglichst viele Beobachtungsteilnehmer. Um sie empathisch zu motivieren, werden auf „Facebook“ laufend Neuigkeiten über einen Trauerschwan namens „Dane“ veröffentlicht und wer wissen will, ob es ein Leben nach der Scheidung auch unter den Schwänen gibt, für den haben die Schwanforscher den Facebook-Eintrag „the Albert Park divorcée“ eingerichtet. Im Band Vögel 1 von „Grzimeks Tierleben“ (1968) fand ich die Bemerkung bzw. Beobachtung, dass die schwarzen Schwäne die einzigen unter den sieben Schwanarten sind, bei denen sich Männchen und Weibchen beim Brüten abwechseln, auch seien die Größenunterschiede zwischen ihnen geringer als bei den anderen. Wikipedia fügte nun hinzu: Diese Art habe „außerdem den längsten Hals aller Schwäne“. Bereits in „Brehms Tierleben“ aus dem Jahr 1911 (Band 6 Vögel 1), das noch acht Schwanarten erwähnt (eine ist inzwischen ausgestorben), war man voll des Lobes über den „Trauerschwan“ gewesen: „Schon im Schwimmen ziert er ein Gewässer in hohem Grade, seine eigentliche Pracht aber entfaltet er erst, wenn er in höherer Luft dahinfliegt…In stillen Mondscheinnächten fliegen die Trauerschwäne von einer Lache zur andern und rufen sich dabei beständig gegenseitig zu, zur wahren Freude des Beobachters.“ Im übrigen „hängen“ auch die Trauerschwan-Paare wie alle anderen „mit treuer Liebe aneinander, und eine einmal geschlossene Ehe gilt für das ganze Leben.“ Das war jedoch wie erwähnt zu vorschnell geurteilt bzw. die christliche Paartreuemoral auf die Tiere projiziert. Im Tierpark Friedrichsfelde hingen die beiden Trauerschwäne desungeachtet ständig zusammen, aber seit ein paar Monaten sehe ich nur noch einen. Vielleicht wurde der andere vom selben Fuchs geholt, der auch etliche Flamingos im Tierpark riss. Zu Dathes Zeiten lebte einmal für lange Zeit ein Fuchs im Tierpark, der zum Jagen nach draußen ging. Man sagt, dass Raubtiere und auch Greifvögel nie in ihrem Revier jagen. Der derzeitige Fuchs im Tiergarten beweist, dass das ebenfalls keine Regel ist. Im Gegensatz zu der, dass Jäger ausschließlich in ihrem eigenen Revier wildern.

.

Unzertrennliche (Love Birds): kleine Papageien, die in der afrikanischen Savanne leben und ebenfalls eine starke Paarbindung haben sollen. Der Verband der Zoologischen Gärten teilt auf seiner Internetseite mit: „Die Gattung Agapornis umfasst 9 Arten. Mit Ausnahme des Grünköpfchens (A. swindernianus) werden alle Arten in VdZ-Zoos gezeigt.“ Während der Balz und der Brut füttert das Männchen das Weibchen – wenn auch mitunter fast nur symbolisch. „Dies kann als Gebärde der Paarbekräftigung gedeutet werden,“ schreibt Roger Alfred Stamm vorsichtig geworden in seiner Doktorarbeit „Aspekte des Paarverhaltens von Agapornis personata Reichenow“, die auf „Gefangenschaftsbeobachtungen“ basiert.

………………………………………………………….

Die Dozentin für interdisziplinäre Tierforschung Mieke Roscher und die Umwelthistorikerin Anna-Katharina Wöbse, beide von der Universität Kassel, haben sich mit den zwei Berliner „Zoos im Wiederaufbau und Kalten Krieg 1955 bis 1961“ beschäftigt (in: „Tierstudien“ 7/2015), die ihnen als „Projektionsflächen des Kalten Krieges“ gelten . Im Westberliner Zoo sollte mit dem 1955 errichteten neuen Elefantenhaus „eine andere Verbindung zwischen Tier und Mensch“ ermöglicht werden, „indem die Tiere nur durch einen Graben von den Besuchern getrennt wurden.“ Der zwei Jahre später ins Amt gekommene Direktor Heinz-Georg Klös wollte dann einen ganzen Zoo aus einem Guß „nach eigenen Plänen neu entstehen lassen“ – es dem Tierparkdirektor Heinrich Dathe nachmachend. Zu dem Zeitpunkt war die „Konkurrenz im Osten der Stadt“ bereits bedrohlich geworden. Der Finanzsenator, dem der Zoo unterstand und immer noch untersteht, schimpfte oder klagte 1959: „Die Ostzonalen Behörden haben aus politischen Gründen, d.h. um die Bevölkerung der Zone und Ostberlins vom Besuch des Zoos abzuhalten, unter dem größten materiellen Aufwand in Friedrichsfelde einen Tierpark eingerichtet, der ständig weiter ausgebaut wird.“ Wohl an die Adresse der Bonner (Berlinhilfe-)Regierung und der Westalliierten gerichtet, hieß es: Alle Anzeichen würden darauf hindeuten, „dass die Sowjetregierung keine Kosten scheut, um dieses Unternehmen zu einer Institution hochbedeutsamen Charakters zu machen.“ Der Zoodirektor Klös legte bei der Tierbeschaffung laut den beiden Autorinnen „sein Hauptaugenmerk auf die Publikumsmagneten“, die Auswahl der Tiere wurde aber auch „stets mit Blick auf die Konkurrenz im Osten getroffen.“ So führte Klös vor dem Hauptausschuß des Abgeordnetenhauses 1959 aus, „man solle sich auf die Zucht und Haltung von Affen konzentrieren. Diese seien im Osten aufgrund fehlender Devisen nicht so leicht zu bekommen.“ (Gleich nach der Wende wurden die dann später doch vom Ostberliner Tierpark angeschafften Menschenaffen als erstes in den Westen rüberentführt!) Während im Westzoo Tiere von Unternehmern gespendet und dann auch nach ihnen benannt wurden, bekam der Osttierpark finanzielle Unterstützung durch Betriebsbelegschaften. Hinzu kamen hier freiwillige Aufbaustunden im Rahmen des „Nationalen Aufbauwerks“ – von Direktor Dathe initiiert, dennoch lebten die Tiere im Tierpark noch bis 1960 in provisorischen Unterkünften. Ungeachtet der Tatsache, dass der eine Zoo wiederaufgebaut und der andere neugebaut werden mußte, zeichneten sich beide Einrichtungen „durch einen rasanten Zuwachs ihres Tierbestandes“ aus. Überhaupt boomte der Tierhandel in der Nachkriegszeit, fast alle deutschen Zoos wollten ihre Tierbestände wieder auffüllen.

.

Die DDR-Zoos litten dabei nicht nur an Devisenmangel, sondern mußten bei den Tierhändlern im Westen auch erheblich mehr als die Westzoos zahlen. Der Leiter des Aquariums im Meeresmuseum Stralsund z.B., Karl-Heinz Tschiesche, war deswegen ab 1983 fast schon systematisch von Seeleuten der Handelsflotte mit Korallenfischen versorgt worden, wie er in seinen Erinnerungen „Seepferdchen, Kugelfisch und Krake“ (2005) schreibt. Weil er im Westen für eine Garnele, die 18 DM kostete, bis zu 250 Mark der DDR zahlen mußte, für einen Schmetterlingsfisch gar 1000 Mark, griff er die Idee eines Matrosen auf, sich Fische aus dem Roten Meer, wo die Schiffe stets eine längere Liegezeit hatten, mitbringen zu lassen. Er rüstete daraufhin zwei Schiffe mit je zwölf Aquarien aus. Am Anfang waren die Verluste hoch, weil die Offiziere und Mannschaften keine Erfahrung mit den anspruchsvollen Korallenfischen hatten, aber dann kamen die Ehefrauen der Offiziere, die alle zwei Jahre mit auf Fahrt gehen durften, darauf, sich während der fünfmonatigen Reise, da sie nichts zu tun hatten, der Tiere anzunehmen. Seitdem „war der Gesundheitszustand der Fische bei ihrer Ankunft in Rostock immer ausgezeichnet“. Und Tschiesche sparte zigtausend Mark. Zudem profitierten auch noch die Aquarianer von den Fängen.

.

Angeblich war der „Gesundheitszustand“ der Tiere auch im Ostberliner Tierpark ziemlich gut – und mit 12% Todesfälle im Jahr 1959 sogar im internationalen Maßstab der Zoologischen Gärten, in denen 16 bis 36% der Tiere im Vergleichszeitraum starben, sehr gut. Mitunter versuchte man im Westen diese Erfolge politisch zu boykottieren: Als der Tierpark eine französische Poitou-Eselsstute erwarb, wurde ihr der Transit durch Westdeutschland verboten. Die Stute mußte umständlich nach Antwerpen und von dort per Schiff in die DDR gebracht werden, auf dem sie seekrank wurde, wie Heinrich Dathe in seiner Aufsatzsammlung „Im Tierpark belauscht“ (1969) berichtete. Im Ost-West-Wettbewerb zählten auch die Besucherzahlen. Der Osttierpark und der Westzoo veröffentlichten – quasi zum Systemvergleich – laufend ihre diesbezüglichen Zuwächse, wobei der Ostberliner mit den Jahren immer besser abschnitt. Das änderte sich erst nach der sogenannten Wende, allerdings mit äußerst gemeinen Mitteln von Seiten des Westens, wie in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter auszuführen sein wird. Der neue Direktor von Zoo und Tiergarten, Knieriem, macht gerade seine Vorstellungstour durch die Hauptstadt-Medien, auch die taz will er mit einem Besuch ehren. Im Tierpark mißfällt einigen Beschäftigten, dass er statt eines täglichen Rundgangs nur gelegentlich mit dem Auto die Hauptwege entlangfährt. Niemand wird diesem Veterinär vorwerfen, dass er ein echter Tiernarr ist.

.

Poitou-Esel. Sie sind eine gefährdete Großeselrasse, die nach dem westfranzösischen Gebiet Poitou benannt und vor allem für die Feldarbeit gezüchtet wurde. Die oben von Dathe erwähnte Eselstute wurde von seinem Kölner Kollegen, Dr. Windecker, aus Paris vom Kabarett „Lido“, wo sie allabendlich mit leichtbekleideten Mädchen zusammen aufgetreten war, abgeholt und bis Antwerpen begleitet. Das DDR-Schiff geriet dann im Skagerrak in einen Sturm. Als es der Eselstute immer schlechter ging, funkte der Kapitän nach Rügen: „Erbitte Genehmigung, dem Sturmzentrum ausweichen zu dürfen, seekranker Esel an Bord.“ Rügen funkte zurück: „Verbitten uns alberne Anfragen, haben zur Zeit andere Sorgen.“ Der Kapitän blieb jedoch hartnäckig und es gelang ihm, die Rügener Leistelle zu überzeugen, was dann durch den Umweg dazu führte, dass die Eselstute erst drei Tage später als geplant in Rostock ankam. Aber es ging ihr wieder besser. Im Ostberliner Tierpark gebar sie ab 1963 mit dem Eselhengst „Goliath“ mehrere Fohlen. Die „Reproduktion“ – das ist ja in den Zoos immer das Wichtigste – sie gilt ihnen dort sogar als der Indikator für eine optimale Haltung der Tiere.

……………………………………………..

Zurück zu den Autobiographien. Der Veterinär und spätere Direktor des Zoos in Frankfurt/Main Bernhard Grzimek (geb. 1909) hat seine Autobiographien aufgeteilt – in den einen geht es um seine Erlebnisse und Erfahrungen mit Tieren, in der anderen – „Auf den Mensch gekommen“ (1974) geht es genaugenommen darum, wie er mit List und Tücke all das durchsetzte, was dann als sein „Lebenswerk“ galt, d.h. bei welchen wichtigen Personen und Institutionen er mit allerlei Tricks Erfolg hatte. Alles im Dienste der Tiere! Seine große Neugier, sie alle kennen zu lernen, brachte ihn sogar dazu, einmal eine gemischte Raubtiergruppe als Dompteur in einem Zirkus vorzuführen. Auch als Nazi-Beamter schaffte er sich noch laufend neue Tiere an, um sie privat zu studieren und zu zähmen. Wie selbstverständlich ging er davon aus, dass seine Frau sie zu Hause versorgte. In ihren biographischen Tierbüchern erwähnt sie es gelegentlich – mit leisem, ironisch abgefederten Vorwurf.

.

Das Ehepaar Grzimek hatte seine zwei Rhesusaffen, die es in seinem Eigenheim in Berlin-Johannisthal hielten, rechtzeitig – 1944 – in den Hallenser Zoo evakuiert, die beiden Tiere hatten den Krieg dort auch einigermaßen überstanden, wurden dann aber beim Einmarsch der Russen als Kriegsbeute beschlagnahmt – für den Zoo in Kiew, der ebenfalls wieder aufgebaut werden mußte, nachdem die Deutschen ihn zerstört und geplündert hatten. Schon im Ersten Weltkrieg hatten sie dort die meisten Tiere gestohlen und wahrscheinlich aufgegessen.

.

Gelbbrust-Kapuziner, tagaktive Baumbewohner aus Brasilien, die in größeren Gruppen leben. Im Tierpark haben sie seit 2001 eine große Freianlage am Affenhaus. Seit 2004 beteiligt man sich dort am Erhaltungsprogramm für diese Tiere. Ich halte sie für die aufmerksamsten Tiere gegenüber den Besuchern. Aber mehr als die Menschen interessieren fast alle Tiere die (angeleinten) Hunde.

………………………………………………..

Der Direktor des Berliner Zoos, Lutz Heck, hatte 1944 ebenfalls seine Tiere in bombensichere Zoos untergebracht, die Mehrzahl nach Mülhausen in den dortigen Zoo. Insgesamt wurden 750 Tiere ausquartiert. „Davon kehrte acht Jahre nach dem Krieg lediglich die Giraffenkuh ‚Rieke‘ aus Wien zurück,“ wie Heinz-Georg Klös, Hans Frädrich und Ursula Klös in ihrer „tiergärtnerischen Kulturgeschichte von 1844 bis 1994“ (1994) berichten.

.

Die Grzimeks hatten vor dem Zweiten Weltkrieg u.a. versucht, einen Wolf zu zähmen. Bernhard Grzimek hatte ihn beim Händler bestellt und war dann auf Dienstreise gegangen. Hildegard Grzimek hatte er nur gesagt: Wenn das „Wölfchen“ kommt, nimm es aus dem Kistchen und pack es in den Wäschekorb. Es kam dann aber ein „ausgewachsener Wolf“. In „Mein Leben für die Tiere“ (1964) berichtet Hildegard Grzimek: Die Transportarbeiter wuchteten ihn in seiner Kiste in den Keller bis vor einen offenen Käfig. Als sie die Kiste öffnete, wollte der Wolf nicht rauskommen. Also nahm sie allen Mut zusammen und kroch in seine Kiste: „Er machte keine Miene mich anzugreifen, und da – packte ich ihn kurzentschlossen um den Leib und schleppte ihn mit großer Anstrengung aus der Kiste in den Käfig. Da waren wir nun! Er stand und ich saß flach vor ihm auf dem Käfigboden.“ Vorsichtig rutschte sie rückwärts zur Käfigtür. „Ein Satz, und draußen war ich. Rasch machte ich die Käfigtür zu und hing das große Schloß vor.“ Als ihr Mann nach ein paar Tagen zurückkam, erzählte sie ihm, was geschehen war: „Er verfärbte sich im Gesicht, wurde aschgrau und mußte sich setzen. ‚Das ist ja eine tolle Geschichte,‘ entfuhr es ihm. ‚Das war nicht Mut, das war bodenloser Leichtsinn; noch dazu ganz allein im Keller. Glück hast du gehabt, unvorstellbares Glück.“ Er drehte einfach ihren Vorwurf um.

.

In seinen eigenen Erinnerungen „Tiere, mein Leben“ (1984 – dem Jahr, in dem seine Frau starb) beschreibt Bernhard Grzimek das Geschehene quasi ordnungsgemäß: „Als die Riesenkiste ankam, versammelte sich die ganze Straße um die gewaltige Behausung, die einen stattlichen Löwen einschließen könnte. Es ist sehr still darin. Nachdem wir die Kiste an den Käfig stellen, von vorn mit Fleisch locken und von hinten mit einer Stange stochern, kommt ein ansehnlicher Bursche heraus. Er steht den ausgewachsenen Wölfen im Berliner Zoo an Größe kein bißchen nach, stelle ich mit leisem Unbehagen fest. Als Tierbändiger wollte ich mich eigentlich ja nicht betätigen.“ Das tat er dann aber doch – und aus dem Wolf wurde schließlich ein „liebenswürdiger ‚Hauswolf’“. Später spielte er – „Dschingis“ genannt – eine Rolle in dem dramatischen Film „Tiefland“ , den Leni Riefenstahl in den Dolomiten drehte. Dort starb er durch ein Mißgeschick der Filmleute.

.

Auf andere Weise seltsam ist das Verhältnis von Realgeschichte und Erinnerung in der „Biographie“ von Gudrun Baroness von Uexküll (geb. 1878) über ihren Ehemann, den Biologen Jakob von Uexküll (geb.1864). Sie erwähnt darin ein Duell ihres Mannes in jungen Jahren, das große Bedeutung für ihn gehabt habe. Der Medizinhistoriker Florian Mildenberger las ihr Buch „Jacob von Uexküll – eine Welt und seine Umwelt“ (1964) im Rahmen seiner Forschung über Uexküll. Im „Universitätsgerichtsarchiv der Universität Dorpat“ (heute: Tartu), wo Uexküll einst studiert hatte, suchte er dann jedoch vergeblich nach einem Hinweis auf den Vorfall – und kam zu dem Schluß: „Das Duell hat nie stattgefunden.“ In Uexkülls eigenenen biographischen Aufzeichnungen, ich glaube in „Niegeschaute Welten. Die Umwelten meiner Freunde. Ein Erinnerungsbuch“ (1936), fand ich eine bemerkenswerte Eintragung, vielleicht ist sie ebenfalls unwahr: Auf ihren estländischen Latifundien beschäftigte sein Vater unter vielen anderen auch einen Schäfer, zu dem sich der junge Jakob von Uexküll besonders hingezogen fühlte. Einmal standen sie irgendwo zusammen und unterhielten sich, als jemand dazu kam, den der Schäfer gut kannte, aber nicht erkannte, obwohl er ausgezeichnet sehen konnte. Er entschuldigte sich Jakob gegenüber mit den Worten: „Meine Schafe kann ich alle voneinander unterscheiden, aber bei Menschengesichtern gelingt mir das nicht so gut.“ – Ein Tierpfleger nach meinem Herzen. „Über Tiere habe ich immer mehr gewußt als über meine engsten menschlichen Freunde,“ schrieb aber auch der Mitbegründer der Ethologie Konrad Lorenz. Ähnlich meinte die Schriftstellerin Doris Lessing, dass sie immer mehr über ihre gestorbenen Katzen als über ihre verstorbenen Freunde und Verwandte getrauert habe.

.

Baumstachler, auch Neuweltstachelschweine genannt, gehören zu den Nagetiere.

………………………………………………

Im Westberliner Zoologischen Garten hatten 91 Tiere den Krieg überlebt. Katharina Heinroth (geb. 1897) und die wenigen noch vorhandenen Mitarbeiter machten sich zusammen mit etwa 200 „Trümmerfrauen“ sofort an den Wiederaufbau – bis sie von einem Juristen, der zuvor am „Volksgerichtshof“ tätig gewesen war und 1956 Aufsichtsratsvorsitzender der Zoo AG wurde, abgemahnt und 1957 entlassen wurde. Auch die anderen „Honoratioren“ im Aufsichtsrat „überboten sich mit Schikanen gegen sie,“ wie die Biologiehistoriker Ekkehard Höxtermann und Armin Geus in ihrem Beitrag „Abwicklung im Reich der Tiere“ für ein Symposium über Heinrich Dathe schreiben, der später veröffentlicht wurde (siehe unten).

.

Dem stramm antikommunistischen Aufsichtsrat der Zoo AG mißfiel an der ersten weiblichen Zoodirektorin in Deutschland (daneben gab es noch eine in Bern und in San Diego), nicht zuletzt, dass sie gelegentlich Tiere mit dem Direktor des Ostberliner Tierparks Heinrich Dathe Tiere tauschte und ihm überhaupt freundlich verbunden war. Ihre Entlassung begründete der Aufsichtsrat des Zoos laut Katharina Heinroth damit, „dass sie den weiteren Aufbau des Zoos nicht einer Frau anvertrauen wollten. Falls es schief ginge, müßten sie sich schuldig fühlen, eine Frau ans Ruder gelassen zu haben, einem Mann könnte man dagegen die Schuld zuschieben.“ Zuvor hatten die Aufsichtsräte Katharina Heinroth ein von ihr geplantes zoobiologisches Verhaltensforschungsinstitut, „unverzichtbar für einen wissenschaftlich geleiteten Zoo,“ verweigert. Vorgedacht hatte dieses bereits der Zürcher Zoodirektor und Tierpsychologe Heini Hediger (geb. 1908), verwirklicht wurde dann ein solches Institut ab 1958 von Heinrich Dathe (geb. 1910) – als Teil seines Tierpark-Projekts. Einige haben es ihm übel genommen, dass er sich dort auch noch zum Leiter kürte.

.

Kürzlich erschien aus Anlaß des 125jährigen Bestehens des Verbandes der Zoodirektoren (VDZ) ein üppiger Band: „Gärten für Tiere. Erlebnisse für Menschen“. Er enthält neben Kurzdarstellungen von 62 VDZ-Mitgliedzoos, Porträts von ebenso vielen Verbands-Funktionären und -Mitgliedern, und eine Galerie „Berühmter Tiergärtner“. Den angesehenen Ostberliner Tierparkdirektor Heinrich Dathe sucht man darin vergeblich. Wohl weil er 1. „nationalsozialistisch belastet“ war und 2. einem „kommunistischen Regime“ an prominenter Stelle diente. Ersteres gilt allerdings mindestens auch für die in der „Galerie“ gewürdigten Zoodirektoren Geheimrat Ludwig Heck (Berlin) und seinen Sohn Professor Lutz Heck (Berlin) sowie für Dr. Bernhard Grzimek (Frankfurt/Main), um nur diese drei zu nennen. Wahrscheinlich waren damals fast alle deutschen Biologen, sofern sie nicht Juden waren, überzeugte Anhänger des ersten sich biologisch fundierenden Staates: Es taten sich für sie dadurch Karrieren ohne Ende auf. Die Ignoranz der Funktionäre des Verbandes der Zoodirektoren in bezug auf Heinrich Dathe wird noch unerträglicher, wenn man weiß, dass ihr „offizielles“ Verbandsorgan „Der Zoologische Garten. Zeitschrift für die gesamte Tiergärtnerei“ jahrzehntelang von Heinrich Dathe herausgegeben wurde – zur Vertiefung und Verbreitung zoobiologischer Erfahrungen, Erkenntnisse und Fortschritte in der Tierhaltung.

.

Der estländische Biologe Jakob von Uexküll (geb. 1864), der den Begriff der „Umwelt“ in die biologische Forschung einbrachte und 1925 Leiter des Hamburger Aquariums wurde, aus dem dann sein „Institut für Umweltforschung“ entstand, veröffentlichte bereits 1920 und dann noch einmal 1933 ein wegweisendes Buch mit dem Titel „Staatsbiologie: Anatomie-Physiologie-Pathologie des Staates“. Er entwarf darin das Ideal eines im organischen Sinne „gesunden“ politischen Gebildes. Im gleichen Jahr unterzeichnete er das „Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler“. Thomas Mann urteilte bereits 1921 über ein anderes Buch von ihm: „Ich las in der ‚Theoretischen Biologie‘ von Uexküll. Stellte fest, daß die Beschäftigung mit biologischen Dingen, auch wenn sie neuer, geistfreundlicher, antidarwinistischer Art ist, in politicis konservativ und streng macht. Ähnliches lag bei Goethe vor.“

.

Der Biosemiotiker Andreas Weber meinte 2003 in seinem Buch „Natur als Bedeutung“ über die „Staatsbiologie“ des baltischen Barons: „Auch Jakob von Uexküll ist damit ein Beispiel für die Verzauberungskraft, die von völkischen Idealen auf die holistischen und romantischen Tendenzen der Wissenschaft in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausging.“ Andere Freunde des Umwelt-Begriffs und der Blindenhundschule von Uexküll sprechen von seiner „Verirrung“. Das „Berliner Institut für Faschismus-Forschung und Antifaschistische Aktion“ schreibt: „In seinem Buch ‚Staatsbiologie‘ machte er für die ökonomischen und politischen Krisen des Kaiserreichs und der beginnenden Weimarer Republik ‚Parasiten am Gemeinschaftskörper‘ verantwortlich, und zwar insbesondere ‚Fremdrassige‘, die ‚in einem kranken Staate, der nur noch schwach auf ihre Eingriffe reagiert‘, gut gedeihen könnten. ‚Solange der Betrieb des Staates geregelt weiterging‘ (im alten Kaiserreich), habe der Staat ‚die Möglichkeit (gehabt), den einzelnen Arbeitsfeindlichen durch einen Arbeitswilligen zu ersetzen, der wohl stets vorhanden war. Sobald aber eine größere Zahl Arbeiter aus der Arbeitskette zurücktrat und streikte, stand das betroffene Staatsorgan vor dem Untergang‘. Deshalb forderte er ein staatliches ‚Streikverbot‘.“ (2013 streikten übrigens die Mitarbeiter der beiden „Großstadtzoos“ für „artgerechte Löhne“, sie fühlten sich wie „Scheißeschipper“ behandelt: 1100 Euro netto – das ist zu wenig, sagten sie. Im Leipziger Zoo verdienten ihre Kollegen 1000 Euro mehr im Monat.)

.

Azara-Aguti, ebenfalls Nagetiere – aus Mittel- und Südamerika.

…………………………………………………

Während der Nazizeit forderten Biologen noch ganz anderes als Uexküll zuvor. Dem Bienenforscher Karl von Frisch drohte Berufsverbot: Ernst Bergdolt, ein im „Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund“ organisierter Botaniker am Münchner Institut für Zoologie, wo von Frisch Direktor war, schrieb 1936 in einem Brief an das Reichserziehungsministerium: „Professor von Frisch hat ein unübliches Talent, seine Forschungsergebnisse für propagandistische Zwecke zu missbrauchen, ein Talent, das wir von jüdischen Wissenschaftlern kennen. Dagegen fehlt ihm völlig die Fähigkeit, seine Wissenschaft von einem weiteren Gesichtspunkt zu überschauen oder gar, was doch bei seinem speziellen Arbeitsgebiet, den Bienen, so nahe liegend und leicht wäre, Beziehungen zu finden zu der naturgegebenen Einrichtung eines völkischen Staatswesens.“

1941 wurde Karl von Frisch (geb. 1886), dem man 1973, zusammen mit dem einstigen Nazi-Biologen Konrad Lorenz den Nobelpreis verlieh, als „Mischling zweiten Grades“, „Vierteljude“, eingestuft – und aus seinem Institut entfernt. Als dann aber der Schädling „Nosema apis“, ein „Sporentierchen“, unter den deutschen Bienenvölkern wütete, über dessen Bekämpfung von Frisch schon 1927 publiziert hatte, setzte man ihn nach „Intervention eines hochrangigen Fürsprechers“ als „Sonderbeauftragten“ ein, wie der Anthropologe Hugh Raffles in seiner „Insektopädie“ (2013) schreibt – und das Ernährungsministerium verschob von Frischs „Entfernung aus dem akademischen Milieu ‚bis nach Kriegsende‘.“ (Seine autobiographischen Bücher kann man übrigens z.T. im Internet runterladen.)

.

Bei dem „Fürsprecher“ handelte es sich um den Veterinär Dr. Bernhard Grzimek: Der „Gefolgsmann“ arbeitete seit 1933 als Unterabteilungsleiter erst im Landwirtschaftsministerium und dann in dessen Massenorganisation „Reichsnährstand“, wo er für „Eierüberwachung, Schlachtgeflügel und Bienenhaltung“ zuständig war. Um Unterstützung für Karl von Frisch hatte ihn sein Förderer Otto Koehler, damals Direktor des Zoologischen Instituts und Museums in Königsberg, gebeten. Grzimek schrieb daraufhin laut seiner Biographin Claudia Sewig dem Kultusministerium „mit dem Briefbogen des Ernährungsministeriums“, dass Karl von Frischs Bienenforschung außerordentlich wichtig sei, „um die Honigerträge zu erhöhen und die deutsche Ernährung zu verbessern“.

.

Mit dem Hinweis auf diesen Brief unterstützte Otto Koehler nach dem Krieg wiederum Bernhard Grzimek selbst, als der wegen verschwiegenem NSDAP-Mitgliedsantrag seine Anstellung als Direktor im Frankfurter Zoo verlor. Auch in diesem Fall war das Schreiben hilfreich. 1941 war Karl von Frisch nicht nur weiterbeschäftigt worden, man erweiterte sogar „die Nosema-Aufgabe um den Forschungsauftrag, Bienen zu veranlassen, um einer Rationalisierung der Bestäubung willen, nur ökonomisch wertvolle Pflanzen aufzusuchen. Jahrzehnte zuvor hatte von Frisch bereits mit Duftorientierung experimentiert – indem er Bienen dressierte, auf einen bestimmten Geruch anzusprechen, bevor er sie freiließ, damit sie die entsprechende Blume aufsuchten -, doch es war ihm nicht gelungen, kommerzielles Interesse zu wecken.“ Das änderte sich mit dem sich ausweitenden Krieg und den Autarkiebestrebungen des deutschen Reiches. Raffles schreibt: „Diesmal, wachgerüttelt durch eine sich abzeichnende Misere, nationale Begeisterung und Neuigkeiten über ein breitangelegtes sowjetisches Forschungsprogramm ähnlichen Zuschnitts, drängte sogar die Reichsfachgruppe Imker auf Unterstützung seiner Arbeit.„

.

Arabische Oryx-Antilope, sie sind an eine Umwelt mit wenig Wasser angepaßt. Die Arabische Oryx war 1972 in ihrem Habitat ausgerottet, wurde aber dort wieder angesiedelt. Dank Zuchtprogrammen und Auswilderungen gab es 2011 wieder circa 1000 wildlebende Exemplare auf der Arabischen Halbinsel. Was Wikipedia optimistisch berichtet, sieht man im Tierpark eher pessimistisch, anläßlich der Geburt einer Oryx-Antilope im Mai 2016 heißt es auf seiner Internetseite: „Das lässt hoffen. Und macht wehmütig zur gleichen Zeit. Denn in freier Wildbahn leben nur etwa 1.000 Tiere ihrer Art.“

……………………………………………………….

Das sowjetische Forschungsprogramm hatte nicht zuletzt Karl von Frisch selbst durch seine Schriften befördert, die vom sowjetischen Biologen Jossif Chalifman ins Russische übersetzt worden waren. In seinem „Kleinen Bienenbuch“, das in den Fünfzigerjahren in der DDR erschien, schreibt Chalifman: „Die Methode der Bienendressur verbreitete sich schnell“ in der Sowjetunion. Dies geschieht mittels einer Zuckerlösung, die mit dem Duft der entsprechenden Blüte versehen wird. Damit konnte man die Tiere sogar dazu bringen, „Blüten auch solcher Pflanzenarten zu besuchen und erfolgreich zu bestäuben, auf denen sie nicht einmal süße Nektarnahrung fanden.“ Neben Flieder erwähnt Chalifman Weinreben: „Auf der Krim beobachteten Imker, wie die dressierten Bienen in Massen mit Höschen aus Blütenstaub vom Wein zu den Stöcken zurückkehrten. Niemals hatten Bienen den Wein besucht, und hier besuchten die mit Sirup aus den Blüten der [georgischen] Rebe ‚Tschausch‘ gefütterten Bienen nur diese Sorte. Unfehlbar fanden sie diese unter Dutzenden anderer Sorten heraus. Die Bienen erwiesen sich als fähig, die Weinsorten zu unterscheiden.“

1930 hatte Karl von Frischs Kollege Gustav A. Rösch „Eine bienenkundliche Reise durch Sowjetrussland“ unternommen und dort vor allem Bienenzucht-Versuchsstationen besucht. Damals wurden analog zu den Kolchosen und Sowchosen überall „Kollektivimkereien“ und „Staatsbienenstände“ eingerichtet. Die Honigproduktion sollte damit, nicht zuletzt für den Export, gesteigert werden. Rösch fand die Chancen dafür außerordentlich gut, denn zum Einen wurde das Land noch nicht so wie in Westeuropa von intensiver Landwirtschaft genutzt und zum Anderen gab es für die Bienen große Trachtquellen: Buchweizenfelder, Sonnenblumenfelder und Lindenwälder z.B.. Ausführlich befaßt sich der Autor in seinem Reisebericht mit dem „Rotkleeproblem“ der UDSSR: Es gab dort für die Befruchtung dieser Pflanze seltsamerweise nicht genug Hummeln. Rösch konnte nicht herausfinden, warum, aber im Kaukasus lebte eine Bienenrasse – die mingrelische – mit einer für die Kleeblüten ausreichenden Rüssellänge. Diese nun im übrigen Russland für den Rotklee einzusetzen, darüber forschte insbesondere eine Versuchsstation nahe Moskau, die zu diesem Zweck zunächst 70 „Rotkleebeobachtungsstationen“ über das Land verteilt eingerichtet hatte.

Die Nachkriegsdirektorin des Westberliner Zoos, Katharina Heinroth, hatte bei Otto Koehler in Königsberg promoviert – über das Hörvermögen von Reptilien. Währenddessen lernte sie an ihrer Universität Breslau den Bienenforscher Gustav A. Rösch kennen, mit dem sie nach München zog, wo die beiden heirateten und sie dann ebenfalls über Bienen forschte. 1933 wechselte sie nach Halle, wo sie sich mit Springschwänzen beschäftigte, sich von Rösch scheiden ließ – und den Ornithologen Oskar Heinroth heiratete.

.

Hauskaninchen, domestizierte Wildkaninchen

.

Schafe im Streichelzoo

…………………………………………

Über den erst jüngst wieder im Westen „nationalsozialistisch belasteten“ Zoologen Heinrich Dathe und sein „Lebenswerk“, den Ostberliner Tierpark, fand 2010 ein Kolloquium in seinem vogtländischen Geburtsort Reichenbach statt, dessen Vorträge 2015 als Buch erschienen: „Heinrich Dathe – Zoologe und Tiergärtner aus Leidenschaft“ betitelt. Der 1910 geborene Dathe hatte bereits als Jugendlicher ornithologische Berichte veröffentlicht, wenig später wurde er Mitglied eines Ornithologischen Vereins, nach Gründung der DDR und Auflösung der Vereine leitete er im Kulturbund der DDR die Fachgruppe der Vogelkundler und gab die Zeitschrift „Beiträge zur Vogelkunde“ heraus. Einer Journalistin erzählte er in den Achtzigerjahren: „In den schlimmsten Situationen, wenn ich ganz auf der Nase lag, war da immer irgendwo ein Vogel, der meine Aufmerksamkeit erregte und mich auf andere Gedanken brachte.“ Als Biologiestudent trat er bereits frühzeitig, 1932, der NSDAP bei, 1936 schrieb er seine Doktorarbeit – über den Penis der Meerschweinchen; auch das erste Tier in „seinem“ neuen Ostberliner Tierpark 1955 war dann ein Meerschweinchen – mit Namen „Hansi“ (sein letzter Kontrahent, der Direktor des Zoologischen Gartens in Westberlin, Heinz-Georg Klös, schrieb nebenbeibemerkt seine Veterinär-Doktorarbeit 1953 über den Uterus der Meerschweinchen). Aber schon bald rollten die Tiertransporte an, der erste „große“ kam von Hagenbeck aus Hamburg.

.

Hausmeerschweinschen, domestiziertes Nagetier aus Südamerika

.

Hellbraunes Wieselmeerschweinchen. Die ersten Exemplare des Hellbraunen Wieselmeerschweinchens wurden in der Provinz Cochabamba in Brasilien gefunden. Erst 2004 wurde dem Hellbraunen Meerschweinchen (auch Münstersches genannt) der Artstatus zuerkannt.

.

Kleine Maras, man nennt sie auch kleine Pampashasen – eine Unterart der Meerschweinchen. „In den Zoos ist der Kleine Pampashase gegenüber dem Großen Pampashasen (Dolichotis patagonum) eher selten zu sehen,“ behauptet Wikipedia. Garantiert sind all diese apodiktischen Einträge von Biologiestudenten – als Seminararbeit – angefertigt worden: So jetzt kann niemand mehr über Kleine und Große Maras etwas Nichtobjektivistisches mehr auf Wikipedia verbreiten. Neulich korrigierte eine Freundin einen Eintrag über weibliche Ejakulation: Es gibt sie. Drei Mal mußte sie daraufhin die Rückkorrektur von Biologiestudenten im letzten Semester: Alles Einbildung – wieder löschen, bis sie sich endlich durchsetzen konnte.

.

Große Maras – im Freigehege bei den Vikunjas. „Der Große Pampashase ist nach dem Capybara (Wasserschwein) – dem größten lebenden Nagetier – der größte Vertreter der Meerschweinchen. Der Körperbau der großen Pampashasen wird als hasenähnlich beschrieben, was vor allem an den langen Beinen und den großen Ohren liegt. Bis auf diese beiden Merkmale ähneln sie anderen Meerschweinchen.“ (Wikipedia) Ergänzend heißt es auf „tierdoku.com“: „Die trockene Pampa ist ihr natürlicher Lebensraum. Insbesondere grasige Wiesen mit spärlichem Strauch- und Baumbewuchs werden von den Tieren bevorzugt. Dichte Wälder und andere geschlossene Habitate werden strikt gemieden.“ Wie man auf dem Photo sieht, sind sie mit diesen Umweltvorlieben im Vikunjagehege richtig. Ob sie dort auch die selben Freßfeinde wie in der Pampa haben – Füchse und größere Greifvögel wie Eulen und Adler – kann man noch nicht sagen. Ich nehme aber an, Nachts kommen sie sowieso in ihren Stall.

.

Auf der Vikunjawiese leben auch noch einige Darwinnandus.

………………………………………………….

Nach dem Studium wurde Dathe Assistent im Leipziger Zoo, obwohl er in jungen Jahren die Zoos immer für „Tiergefängnisse“ gehalten hatte. 1939 zog man ihn zum Wehrdienst ein. Wegen einer Schußverletzung kam er ins Lazarett, wo sich eine junge Krankenschwester um ihn kümmerte: Elisabeth Friedrich. 1943 heirateten die beiden, kurz darauf wurden ihre drei Kinder geboren. Elisabeth Dathe veröffentlichte 1966 das Buch „Bäreneltern wider Willen“ und steuerte dann für Heinrich Dathes Buchreihe „Im Tierpark belauscht“ gelegentlich launige Berichte bei. Gegen Kriegsende geriet ihr Mann in britische Gefangenschaft und wurde bis 1947 bei Rimini interniert, wo er baden konnte und einige Mittelmeertiere erforschte (u.a. Seepferdchen), daneben hielt er im Lager zoologische Vorträge, was mit einer Zusatzverpflegung honoriert wurde. Als ehemaliges Mitglied der NSDAP verlor er nach der Rückkehr zunächst – ähnlich wie Bernhard Grzimek – seine Arbeitsstelle (im Leipziger Zoo). Es dauerte zweieinhalb Jahre, während der er als Aushilfspfleger im Zoo und als Vogelstimmenimitator beim Rundfunk arbeitete und gegen Honorar ornithologische Aufsätze verfasste, bis man zu der Überzeugung gelangte, dass er „trotz des frühen Eintritts in die NSDAP und späterer gelegentlicher Stellungnahmen für die Partei die NS-Ideologie kaum verinnerlicht hatte,“ wie der Leipziger Zoologe Lothar Dittrich in seinem Symposions-Beitrag ausführte. Danach durfte Dathe wieder im Leipziger Zoo arbeiten und wurde dort stellvertretender Direktor. Der Biologe Karl Max Schneider (geb. 1887), der 1934 Direktor des Leipziger Zoos geworden war, den er bis 1954 derart „modernisierte“, dass er „Weltgeltung“ erlangte, wurde ähnlich entnazifiziert wie sein Assistent Dathe. Schneider wurde laut den Mitteilungen des Verbandes der Zoologischen Gärten attestiert, „dass er, obwohl Parteimitglied, Distanz zum nationalsozialistischen Regime hielt,“ das erlaubte ihm, seine Position auch nach dem Krieg beizubehalten. Er wurde dann der bekannteste Zoodirektor der DDR, „beliebt bei Groß und Klein“, außerdem als Nationalpreisträger sowie mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber geehrt und konnte als Leiter einer Kommission beim Ministerium für Kultur die Entwicklung der Tiergärten in ganz Ostdeutschland fördern.“ Er bekam dann auch noch eine regelmäßige Tiersendung im Fernsehen. Zu seinem Glück starb er vor der Wende 89. Dathe brachte posthum etliche seiner Zootier-Erlebnisse als Buch heraus.

.

Im Zuge des „Neuen Kurses“ nach dem Aufstand am 17.Juni 1953 kam in der SED die Idee eines Tierparks in der DDR-Hauptstadt Ostberlin auf, wofür man Heinrich Dathe gewann. Der Publizist Knut Holm, der zwei Bücher über Heinrich Dathe veröffentlichte („Glanz und Elend des Prof.Dathe“, 1991, und „Leben und Erbe Prof. Dathes“, 1996), die aber nahezu identisch sind), meint, der Grund für die Gründung des Tierparks war die im Westen durchgeführte „Währungsreform“, danach konnten sich die Ostberliner die neuen DM-Eintrittspreise des Westberliner Zoos nicht mehr leisten, woran auch die dortige Einführung einer „Ostmarkkasse“ wenig änderte. Dathe machte sich dann für das Gelände um den Schloßpark Friedrichsfelde stark: „Das Schloß gefiel mir“. Sowohl den Zoologischen Garten in Charlottenburg als auch den Schloßpark in Friedrichsfelde hatte einst Peter Joseph Lenné gestaltet. Für die Zwecke des Tierparks wurde das 160 Hektar große Areal von der Gartenarchitektin Editha Bendig und ihrem Kollektiv behutsam umgestaltet, später auch noch das im Krieg zerstörte Schloß und renoviert. Ab 1954 „warb Dathe in öffentlichen Veranstaltungen für sein Tierparkprojekt, das beim Lichtenberger Kulturamt angesiedelt war. Rundfunkserien und Fernsehsendungen haben ihn, den Tierpark und seine Tiere fest in der Erinnerung mehrerer Generationen verankert,“ heißt es im Symposiums-Beitrag des Bezirksverordneten von Lichterfelde, Jürgen Hofmann. 1956 gründete Dathe zudem eine „Gemeinschaft der Förderer des Tierparks“ sowie eine „Bärenlotterie“, die bald zu einer der Haupteinnahmequellen wurde. Außerdem beteiligten sich viele Ostberliner ehrenamtlich am Aufbau des Tierparks – mit insgesamt 272.903 Stunden. Daneben stifteten nicht wenige Betriebe Tiere: der VEB Kälte z.B. einen Eisbären, das Ministerium für Staatssicherheit sinnigerweise Stachelschweine, der VEB Malerei und Glaserei fünf Guanakos. Auch viele Zoos im Westen und im Osten schenkten der neuen Einrichtung Tiere. All das gab der Anlage in Friedrichsfelde den Charakter eines (proletarischen) „Volkstierparks“ – und stand im Gegensatz zu dem 1848 von bürgerlichen und adligen Honoratioren auf Aktienbasis gegründeten Zoologischen Garten in Charlottenburg. Der mußte dann auch nach Eröffnung des Tierparks erst einmal erhebliche Einahmeeinbußen hinnehmen – vor allem dadurch dass die Ostberliner fortan „ihren“ Tierpark besuchten. Bereits am Tag der Eröffnung war die antikommunistische Westberliner Kampfpresse dagegen in Stellung gegangen. „Die Welt“ schrieb: „Mit dem heutigen Tag gibt es zwei Zoologische Gärten in Berlin. Das Bestreben, die Ostbewohner von der mit einem Zoobesuch verbundenen Fahrt in die Westsektoren abzuhalten, hat zu diesem Kuriosum geführt…Hier dominieren Konkurrenzabsichten.“ Nur dass die „Ostberliner Bauherren“ es billiger als die im Westen gehabt hätten: „Über 100.000 unbezahlte Arbeitsstunden mußten von ‚freiwilligen“ Aufbauhelfern geleistet werden. 125.000 Ostmark mußten Ostberliner Schulkinder in Klingelfahrten an den Wohnungstüren auftreiben. 3000 private Handwerker führten kostenlose Reparaturen aus, für die ihnen der Baustab nicht einmal das Material zu stellen vermochte. Auch der in den letzten Wochen eingetroffene Tierbestand fiel zu Lasten von Betrieben und Verwaltungen.“ Wenig später hieß es in der „Welt“, dass da „mit Tieren Politik gemacht wird“ und dass man das Schloß Friedrichsfelde abreißen wolle: „Stattdessen werden die Ostberliner in den nächsten Jahren ein HO-Café an gleicher Stelle vorfinden“. Das Gleiche schrieb dann auch der Tagesspiegel.

.