Mendesantilopen (Addax) mit Pfleger im Ostberliner Tierpark. In der Geschichte „Einübung ins Paradies“ schreibt Ingo Schulze: „Was fiel einem denn früher zu Berlin ein? Der Fernsehturm, das Brandenburger Tor mit der Mauer, der Pergamonaltar, der Palast der Republik und der Tierpark. Sobald ich als Kind den Fernseher einschaltete, kam dieser Tierpark-Teletreff mit Prof. Dr. Dr. Dathe und Annemarie Brodhagen. Hinter den beiden wimmelte es nur so von Besuchern. Schwenkte die Kamera auf die Tiere, schien es, als liefen diese frei herum und würden sich im nächsten Moment unter die Menschen mischen. Prof. Dr. Dr. Dathes überbordendes Wissen, seine Fähigkeit, unaufhörlich über Tiere zu sprechen, und dabei Hunderttausende durch seine Erzählung zu fesseln und zum Staunen zu bringen, so dass Annemarie – der Professor durfte unsere schönste und beliebteste Fernsehansagerin einfach nur Annemarie nennen – schließlich nur noch selig erschöpft und demütig hat lächeln können, während sich Prof. Dr. Dr. Dathe doch gerade erst warm geredet hatte und allmählich mit den eigentlich wichtigen Informationen herausrückte. Das prägte mein Bild eines Gelehrten.“

.

.

Elefanten

Die Wissenschaft ist grobschlächtig, das Leben subtil, deswegen brauchen wir die Literatur, meinte Roland Barthes. Und bei der Tierforschung brauchen wir die Erzählungen der Tierpfleger bzw. Wildhüter. Die mit Elefanten beschäftigten Pfleger gelten bei ihren Kollegen als privilegiert und die Elefantenforscher kooperieren schon lange, wenn auch manchmal notgedrungen, mit ihnen. Der Elefantenpfleger des Ostberliner Tierparks Patric Müller wechselte die Seite – von der Hand- zur Kopfarbeit: Er begann ein Biologiestudium – sinnigerweise bei Professor Elefant an der Humboldt-Universität, und forschte dann auch über Elefanten. Frühere Kollegen von ihm im Tierpark, Bodo Förster und seine Frau Lia, engagierten Mahuts und machten sich in Thailand mit einem „Elefantencamp“ selbständig. „Einmal Elefantenmann immer Elefantenmann, meint Patric Müller. Bei ihm begann das so: „Als ich 1986 in Tierpark anfing, ließ Professor Dathe ein neues Elefantenhaus bauen. Es wurde 1989 fertiggestellt, im Vorfeld kamen aber schon die Elefanten: zwei aus dem Moskauer Zoo und vier junge aus Zimbabwe. Dort hatte man die Herden abgeschossen, weil es zu viele geworden waren, die Jungtiere aber behalten, die waren natürlich mehr oder weniger traumatisiert, als man sie an die Zoos verkaufte, aber aus denen sind trotzdem tolle Elefanten geworden. Es ist dabei wichtig zu wissen, erstens dass man eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen muss, um mit denen umgehen zu können, weil Elefanten einem ja schon von ihrer Physis her überlegen sind, Masse mal Beschleunigung. Zweitens haben Elefanten eine Sozialstruktur, die hierarchisch geordnet ist, das heißt, es gibt ein Alphatier und das ist bei ihnen meistens eine Kuh. Elefanten erfordern generell eine individuelle Pflege. Ich will das nicht vermenschlichen, aber für das Vokabular, um Charaktereigenschaften bezeichnen zu können, bleibt mir ja nur das von den Menschen.“ Dieses ergibt sich bei den Elefantenpflegern auch dadurch, dass sie – anders als die Pfleger in anderen „Revieren“ – nach Feierabend immer noch im Tierparklokal zusammenkommen: „Da wurden dann am Biertisch auch alle Probleme angesprochen, die sich um die Elefanten drehten: „Was vorgefallen ist am Tag oder in der letzten Zeit und was zu erwarten ist“ – bei diesem oder jenem Tier.

.

Die Elefantenpfleger im Westen geben dabei gerne zu, dass die mit Elefanten arbeitenden Mahuts in Indien und Burma z.B. über sehr viel mehr Elefantenwissen als sie verfügen, weil die Tiere, mit denen sie tagtäglich arbeiten mit zur Familie gehören. Ihr Elefant begrüßt trompetend ihren Nachwuchs und trauert mit ihnen um Verstorbene. Verwaiste Jungtiere werden gelegentlich von den Frauen gesäugt. Für die Mahuts ist es selbstverständlich, dass es „unter den Elefanten fleißige Arbeiter gibt und solche, die sich drücken; manche haben freundliche Gemüter, und manche sind ständig schlecht gelaunt. Einige von ihnen transportieren Baumstämme, die bis zu zwei Tonnen schwer sind, ohne zu murren, und andere, die genau so stark sind, stellen sich fürchterlich an wegen eines Hölzchens,“ wie es in einem englischen Bericht heißt. Solch anthropomorphe Interpretationen von Verhalten gelten als unwisenschaftlich, „aber“, gibt die Philosophin Mary Midgley zu bedenken, „würden sie sich nicht an diesen alltäglichen Gefühlen orientieren – würden sie nicht beachten, dass ihr Elefant glücklich, verärgert, ängstlich, aufgeregt, müde, gereizt, neugierig oder wütend ist, sie würden nicht nur ihre Arbeit verlieren, sie wären sehr bald tot.“

.

Der Zürcher Elefantenpfleger Ruedi Tanner schreibt in seiner Biographie „Mein Leben mit den Elefanten“ (2000) – über „seine“ kinderlose Elefantenkuh Druk: „Oft will sie sogar uns behüten. Ihr höchstes Glück ist, wenn ein junger Elefant oder ein Elefantenpfleger unter ihrem Bauch sitzt.“ Und „trompeten“ tun Elefanten „aus Angst, Übermut oder Wut.“ Als ein Geräusch, auf das alle Elefanten erwartungsvoll reagieren, aber auch alle anderen Zootiere, erwähnt er das Klingeln mit seinem „Schlüsselbund“. Respekt verschaffen die Pfleger sich hingegen mit einem „simplen Besen“.

.

Ihre Pfleger suchen sich die Elefanten selber aus, wie der Hamburger Elefantenpfleger Karl Kock meinte. So hatten sie im Zoo Hannover z.B. eine besonders vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Elefantenpfleger Ramin entwickelt. Als dieser schwer verletzt im Krankenhaus lag, mußte man ihn täglich in den Zoo bringen, „damit die Elefanten angekettet werden konnten.“ 1968 schickte der Zoodirektor Ruedi Tanner auf einen größeren Elefantentransport: Er sollte zwei kleine Elefanten aus Kalkutta im Flugzeug nach Zürich begleiten. Eines der Tiere regte sich unterwegs derart auf, dass auch kein Valium mehr half. Tanner steckte ihm daraufhin zwei Finger in den Mund, „damit es nuckeln konnte.“ Das beruhigte den kleinen Elefanten zwar, aber Tanner mußte deswegen stundenlang auf einem Blecheimer sitzend ausharren. Eine Zürcher Künstlerin machte aus dieser Szene später ein Wandteppich-Motiv. Der kleine Elefant, Chhukha wenig später genannt, wich seit dem Flug nicht mehr von Tanners Seite: „Die ersten Wochen war es besonders schlimm.“ Dafür konnte er bald auch Nachts in das Elefantenhaus gehen, ohne das die Tiere hochschreckten, was z.B. dem Zoodirektor, der Schlafforschung bei Tieren betrieb, nie gelang.

.

.

Patric Müller erzählte mir, wie sie versuchten, den Elefanten Abwechslung zu bieten, damit sie nicht in ihrem Gehege verblöden: „Beispielsweise wollten wir mit den Elefanten rausgehen, außerhalb der Elefantenanlage. Nichts Besonderes, einfach auf diese Kippe, wo viel Wald war, da sind wir mit dem Elefantenbullen, als er noch jung war, hin. Das wurde eine Zeitlang auch mehr oder weniger inoffiziell geduldet. Wenn der Direktor Dahte Geburtstag hatte, wurde er von einem Elefanten abgeholt. Wir wollten aber auch weiterhin gerne und auch mit anderen Elefanten rausgehen dürfen. Wir wollten einfach die Erfahrungsmöglichkeiten der Elefanten erweitern, ihr Verhaltensrepertoire vergrößern und ihre Langeweile reduzieren. Wenn der Tierpark zu ist, keine Besucher mehr drin sind, dann ist das ja auch eigentlich kein Problem, kein Sicherheitsrisiko. Wir haben viele Dinge gemacht, die nicht mit der Leitung unbedingt direkt abgesprochen waren, die aber für uns durchaus einschätzbar waren. Wir wollten damit vor allem erreichen, war, dass sie weniger schreckhaft reagierten – auf neue Sachen und Situationen.“

.

Der Zürcher Elefantenpfleger Ruedi Tanner berichtet ebenfalls von solchen quasi heimlichen Aktivitäten mit den Elefanten – z.B. „wenn unsere Vorgesetzten eine Sitzung hatten.“ In dieser „unbeaufsichtigten“ Zeit führte er u.a. „seinen“ jungen Elefanten, Thaia, durch den Zoo, an einem Vorderfuß mit dem Seil gesichert. Dabei fiel ihm auf, dass sie vor Flugzeuglärm groß Angst hatte. Weil sie auch noch Narben am Hals hatte, war er davon überzeugt, dass sie zwar in Thailand gefangen worden war, aber eigentlich aus Vietnam stammte: „Die Herde wurde mehrmals bombardiert. Deshalb hatte Thaia Angst vor Düsenflugzeugen. Durch Feuer und Entlaubung des Waldes wurde die Herde derart verängstigt, dass sie floh. Gegen Westen nach Thailand. Mit Futter und guten Worten nahm ich dem Tier die Angst vor den Flugzeugen.“

.

Die Romanistin und Elefantenliebhaberin Christiane Rath erwähnt in ihrem Buch „Die Elefanten zu Köln“ (2008) zwei Arten der Elefantenhaltung. Die im Ostberliner Tierpark und auch in Zürich praktizierte nennt sich „hands on-Haltung“ und die neue in Köln „protected contact“ (pc), dabei bleiben die Pfleger „immer durch Schutzgitter vom Tier getrennt“. Viele Zoomanager hoffen laut Ruedi Tanner, „dass mit dem ‚Geschützten Kontakt‚ die selbstbewußten Elefantenpfleger durch ‚Einheitstierpfleger‘ zu ersetzen seien“ – für die die Arbeit mit Elefanten nur ein „Job“ ist – „mit Ferien und Feierabend“. An anderer Stelle schreibt Tanner: „Zoobullen müssen fast immer wegen ‚Bösartigkeit‘ kurz nach Eintritt der Geschlechtsreife getötet werden.“ In Indien ist es genau umgekehrt – antiödipal: Wenn ein Mahut von einem Elefanten getötet wird, übernimmt sein Sohn diesen und sowohl ihm als auch dem Elefanten bringt man großen Respekt entgegen.

.

P.S.: In Afrika werden angeblich an jedem Tag etwa 100 Elefanten von Wilderern erschossen. Die Wildhüter der Nationalparks müssen ständig mit moderneren Waffen ausgerüstet werden, um den Wilderern gewachsen zu sein. In Sambia gibt es ein Elefantenwaisenheim mit einem Auswilderungsgehege für junge Elefanten, deren Eltern getötet wurden. Die Einrichtung brauchen laufend Spenden. Die letzten frei lebenden Elefanten zu schützen ist bald teurer als sie im Zoo zu unterhalten. Aber jeder Zoo ist auch eine Tierversuchsanstalt.

.

.

Das Faultier „Julius“ im Dortmunder Zoo, das vor einigen Monaten einem noch minderjährigen Zoobesucher auf den Kopf fiel. Beide kamen mit dem Schrecken davon. Die Besucherin auf dem Bild ist die aus Dortmund stammende Leiterin des Goethe-Instituts in Nowosibirsk, Stefanie Peter. Photographiert vom Schamanismusforscher Philipp Goll.

.

Stefanie Peter im Zoo von Nowosibirsk, ebenfalls von Philipp Goll photographiert. Die letzten Nachrichten aus dem Nowosibirsker Zoo:

27. Dez. 2016: Fast ausgestorbene Hundeartige lehrt man sich zu vermehren. Im Dezember bekam der Zoo Nowosibirsk ein Waldhundpaar. Die Tiere gewöhnen sich jetzt aneinander. Zurzeit ist der Zoo Nowosibirsk der einzige Zoo in Russland, der Waldhunde hält, erklärte die Zoosprecherin Jewgenija Piroshkowa.

27. Dez. 2016: Zoo Nowosibirsk wird ein Monument am Schwanensee aufstellen in Form des auf einer Bank sitzenden Rostislaw Schilo. Die Idee, ein Monument eines auf einer Bank sitzenden Rostislaw Schilo zu schaffen, wurde im Wettbewerb der Entwürfe, der im Sommer stattfand, von vielen Nowosibirskern unterstützt. Der Leiter des Nowosibirsker Zoos, Rostislaw Schilo, war am 26. April 2016 im Alter von 75 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Das Denkmal kostet rund 30.000 Euro. An der Ausschreibung hatten sich über 200 Personen beteiligt. Der Entwurf mit der Bank erwies sich als einer der populärsten.

26. Dez. 2016: Zoo begann großangelegte Sanierung der Gehege und des Affenpavillons. Die Sanierung betrifft den Pavillon „Welt der Tropen“, den Winterpavillon für kleine Affen und Pinguine, den Pavillon für wärmeliebende Tiere, die Unterkünfte von Schneeleoparden, Löwen und Tiger, Tayra und Rentiere.

22. Dez. 2016: Nowosibirsker Delphinarium bekam Schaufelnasen-Hammerhai. Einen neuen Bewohner für das Hauptaquarium bekam das Nowosibirsker Zentrum für Ozeanografie und Meeresbiologie „Delfinija“ aus dem Moskauer Aquarium-Komplex „Aqua Logo“. Jetzt fand die neue „Bewohnerin“ ihren Platz im Hauptaquarium mit den Meeresfischen, wo bereits Zebrahai Jascha und seine „Freundin“ Glascha leben. Das Zentrum für Ozeanografie und Meeresbiologie „Delfinija“ ist ein für Sibirien unikales Objekt. Der Bau des Zentrums für Ozeanografie und Meeresbiologie „Delfinija“ begann im Nowosibirsker Zoo auf Initiative von Rostislaw Schilo. Erstmals wurde hinter dem Ural in einer beträchtlichen Entfernung von Meeren und Ozeanen ein großangelegtes Projekt eines hochtechnologischen ganzjährigen stationären ozeanografischen Wissenschafts- und Bildungskomplexes errichtet.

21. Dez. 2016: Online-Übertragung aus dem Nowosibirsker Zoo über eine Million Mal gesehen. Populärster Bewohner des Zoos wurde der junge Eisbär Rostik, der im Dezember 2015 geboren und nach dem ehemaligen Direktor benannt wurde. Die Übertragungen von sechs Webcams im Nowosibirsker Zoo wurden im Jahr 2016 über eine Million Mal angeklickt.

21. Dez. 2016: Zoo kaufte Kleinen Mara und Marco-Polo-Schaf. Der Nowosibirsker Zoo kaufte bei seinen Moskauer Kollegen sechs neue Tiere. Bis 30. Juni 2017 sollen in den Zoo kommen: ein Marco-Polo-Schaf, ein Kleiner Mara, ein Sibirischer Steinbock, zwei Meergänse – eine Weißwangengans und eine Aleuten-Zwergkanadagans, sowie ein Rautenpython. „Die Ware soll gesund sein, ohne äußere physische Mängel“, heißt es in den Vertragsbedingungen. Die Nowosibirsker schlossen den Vertrag über 3.780 Euro mit dem einzigen Lieferanten – dem Moskauer Staatlichen Zoopark.

5. Dez. 2016: Zoo Nowosibirsk bekam seltene Hühner Im Streichelzoo trafen seltene Hühner ein – Paduaner Haubenhühner, ein Hahn und eine Henne.

1. Dez. 2016: Schneeweiße und gehörnte Zicklein wurden im Zoo Nowosibirsk geboren. Ein seltenes Ereignis: es wurden gleich zwei junge Schneeziegen geboren. Gewöhnlich besteht der Nachwuchs bei diesen Tieren aus nicht mehr als einem Zicklein.

1. Dez. 2016: Guereza aus Nowosibirsk zog um nach China. Er lebt jetzt im chinesischen Nanchang. Der Affe ist herangewachsen und bereit zur Gründung einer Familie.

1. Dez. 2016: Ergänzung für den Tierbestand des Nowosibirsker Zoos: ein Waldhund. Der Zoo Nowosibirsk erhielt aus dem französischen Zoo Mulhouse einen zweijährigen Waldhund. Er wartet jetzt auf ein Weibchen aus dem Prager Zoo.

28. Nov. 2016: Eisbär Kai aus dem Nowosibirsker Zoo bekam kein Geschenk zum Geburtstag. Eisbär Kai aus dem Nowosibirsker Zoo hatte seinen 9. Geburtstag, doch die Verwaltung veranstaltete keinen „Personenkult“, erklärte die Leiterin der Abteilung für wissenschaftliche Information des Nowosibirsker Zoos.

25. Nov. 2016: Zwillingsgeburt bei den Kaiserschnurrbarttamarinen im Zoo Nowosibirsk. Die am 25. Oktober geborenen Jungtiere gehen in die Geschichte ein, denn früher hat sich diese Art in den Zoos der Russländischen Föderation nicht vermehrt.

14. Nov. 2016: Zoo Nowosibirsk bekam Gleithörnchen aus Tschechien. Jetzt befindet sich das einjährige weibliche Riesengleithörnchen in Quarantäne.

2. Nov. 2016: Angeschossener Kranich wurde zur Behandlung in den Zoo gebracht. Ein verletzter sibirischer Graukranich wurde in den Nowosibirsker Zoo gebracht. Jäger hatten den Vogel im Wald gefunden. Ihn zu fangen hatte einige Stunden gedauert. Im Zoo wird er gesund gepflegt, den Winter wird er hier verbringen.

1. Nov. 2016: Nowosibirsker Zoo bekam Fischkatze aus den USA. Im Mai 2016 hatte der Zoo Nowosibirsk vier junge Fischkatzen nach Texas geschickt. Die Länder tauschten Tiere aus im Rahmen eines speziellen Arterhaltungs-Programms.

31. Okt. 2016: Unsere Geschichte. 120. Geburtstag des Gründers des Nowosibirsker Zoos. Maxim Swerew lebte fast 100 Jahre, veröffentlichte 145 Bücher in Millionenauflage, begründete eine ganze Richtung in der Wissenschaft, schuf zwei berühmte Zoos und fügte sein ganzes langes Leben niemandem Schaden zu. Maxim Swerew wurde am 29. Oktober 1896 im Altai geboren und starb im Januar 1996 in Alma-Ata. Man kann nicht sagen, dass sein Lebensweg als Forscher und Schriftsteller auf Rosen gebettet war. Er begann ein Studium am Moskauer Polytechnischen Institut, doch der Erste Weltkrieg war im Gange, der junge Mann wurde einberufen an die Offiziersschule in Alexejewskij. Im Rang eines Fähnrichs verließ Swerjew die Schule. Der Schatten der Offiziersvergangenheit folgte ihm durch alle Stalinjahre, obwohl er an Kampfhandlungen nicht teilnahm und mit der Zeit auf die Seite der Roten Armee übertrat. Mitte des Jahres 1933 bildete sich auf der Basis einer agrobiologischen Station die Westsibirische Regionale Technische und Landwirtschaftliche Station für Kinder. Zu dieser gehörte ein winziger Tiergarten, dessen wissenschaftlicher Leiter Maksim Swerjew wurde – ein Schriftsteller und Wissenschaftler mit passendem Namen [swer = (wildes) Tier]. Am neuen Standort wurde der Zoo wesentlich erweitert. Im Jahr 1935 besaß er 50 Vogelarten, 35 Arten Säugetiere. Die Kinder beobachteten deren Verhalten und Physiologie. Im Jahr 1937 wurde der erste Band Schriften des Nowosibirsker Tiergartens veröffentlicht. Es wurde beschlossen, dem Tiergarten neue Flächen zur Verfügung zu stellen. Und erneut richtete die Geheimpolizei ihre verstärkte Aufmerksamkeit auf die Vergangenheit des ehemaligen Fähnrichs des Zaren. Swerew wurde schon im Januar 1933 verhaftet und zu 10 Jahren Freiheitsentzug verurteilt, doch sein Vorgesetzter, Altaizew, überzeugte die Behörde, dass Swerew der einzige Spezialist ist, der fähig ist, erfolgreich einen Tiergarten zu leiten. Maxim Swerew wurde erlaubt, zu Hause zu wohnen und im Tiergarten zu arbeiten, doch sein Gehalt musste er an den Staat abgeben. Im Jahr 1936 wurde Swerew ganz und gar von der Bestrafung befreit. Doch bald tauchte sein Name wieder auf einer Liste der künftigen Häftlinge auf (die Information sickerte zufällig durch). Maxim Swerew entging neuen Vergeltungsmaßnahmen, indem er aus Nowosibirsk nach Moskau flieht und von dort nach Alma-Ata. Sein weiteres Schicksal ist mit Kasachstan verbunden und der Organisation eines Zoos in Alma-Ata. In Kasachstan ist der Name Maxim Swerew viel besser bekannt als in Nowosibirsk. Seinen Namen trägt dort eine Straße, in der er jahrelang wohnte. [Laut amazon.de erschien im Kinderbuchverlag Berlin 1985 die dritte Auflage von Swerews „Der Wolf aus der Wüste“ und 1986 „Die Schneeleoparden vom Alatau“; „Die Schneeleoparden vom Alatau“ sind laut Katalog der Deutschen Nationalbibliothek 1989 in einer Übersetzung von Dieter Pommerenke in einer ersten Auflage neu erschienen, „Der Wolf aus der Wüste“ erschien 1979 in Hannover bei Schroedel Crüwell sowie in einer Übersetzung von Hans Baumann im Loewes Verlag Bayreuth 1975; 1986 erschien im Verlag „Kasachstan“ Alma-Ata ein Büchlein mit dem Titel „Unerwartete Begegnungen“, von Richard Hartmann aus dem Russischen übersetzt – d. Übers.]

Quelle: Zoopresseschau, Ausgabe 854 vom 15. Januar 2017.

.

Mesopotamischer Dammhirsch im Tierpark Hellbrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2017/Marc Mueller.

.

.

Elefantentransport

To see the elephant“ war früher eine gebräuchliche amerikanische Redewendung, wenn jemand etwas Außergewöhnliches oder Großartiges gesehen hatte. Auch die ersten , die ich hier als kleines Kind im Zirkus und im Zoo sah, haben mich schwer beeindruckt, noch mehr jedoch ein kleiner , den ich als Erwachsener traf. 1966/67 arbeitete ich im Bremer Tierpark des indischen Großtierhändlers George Munro – als Übersetzer und Aushilfstierpfleger. In dieser Zeit wurde einmal die Ankunft eines neuen Elefanten angekündigt. Zum Tierpark gehörte ein Elefantenhaus, in dem bereits vier noch nicht ausgewachsene indische Elefanten standen. Sie hatten auch noch ein Außengehege, nachts wurden sie von einem indischen Elefantenpfleger nebeneinander angekettet.

.

Der neue Elefant kam in einer Kiste auf einem Lastwagen an, um den sich eine Traube Menschen versammelt hatte – Journalisten, Besucher und Pfleger. Ich stand abseits und sah wegen der vielen Leute die Transportkiste nicht. Als man sie auf die Erde setzte und die Kiste öffnete, auch nicht den Elefanten. Da trompetete einer der Elefanten im Elefantenhaus. Der neuangekommene antwortete und lief schnaufend in seine Richtung, zwei Pfleger, die ihn mit dicken Tauen hielten, hinter sich herschleifend. Die Menschenmenge machte erschrocken Platz. Der Elefant war nicht viel größer als eine Dogge, aber sehr viel kompakter und kräftiger. Nachdem er sich im Elefantenhaus mit den vier anderen Elefanten bekannt gemacht hatte, gehörte er schon bald zu ihrer Gruppe, er wurde jedoch, weil er noch so klein war, Nachts nicht angekettet. Die Sparkasse spendete kurz darauf dem Tierpark eine riesige Palme. Sie wurde feierlich im Elefantenhaus aufgestellt. Aber schon in der darauffolgenden Nacht hatte der kleine Elefant sie mit seinem Rüssel zu sich gezerrt und völlig zerfetzt. Das gleiche passierte einige Wochen später mit einer freistehenden Voliere aus Kükendraht, in dem sich etwa 100 Webervögel befanden: Der kleine Elefant zerlegte sie ebenfalls in einer Nacht. Die Vögel flüchteten unter das hohe Dach des Elefantenhauses, es gelang uns nicht, sie wieder einzufangen. In den darauffolgenden Tagen fiel einer nach dem anderen vor Durst und Erschöpfung tot zu Boden. Ich war wütend auf den kleinen Elefanten, denn ich hatte die Voliere gebaut, deswegen stieg ich über die Abtrennung vom Publikumsbereich und haute ihm mit der flachen Hand auf den Hintern. Es hallte im ganzen Elefantenhaus. Der kleine Elefant lief erst zu den anderen großen, die angekettet waren, drehte sich dann aber um und rannte auf mich zu, der ich mich hinter eine Säule stellte, das nützte aber nichts, er verfolgte mich so lange, bis er mit seiner Stirn gegen meinen Hintern stieß. Daraus entwickelten wir in der darauffolgenden Zeit ein Spiel: Erst lief er weg, und ich versuchte ihm mit der Hand auf den Hintern zu hauen und dann lief er hinter mir her, um mich zu rammen.

.

Der Tierparkdirektor verkaufte dann einen der vier großen Elefanten nach Ostberlin – und ich sollte den Transport begleiten, zusammen mit einem der indischen Tierpfleger, Cholaf. Mein Chef machte oft Geschäfte mit dem Osten. Sie liefen über Verrechnungseinheiten – so kostete ein indischer Elefant z.B. zwei sibirische Tiger – in Leipzig gezüchtete. Der Elefant ließ sich willig auf einen LKW verladen und dann in einen auf dem Bremer Güterbahnhof stehenden geräumigen Waggon führen, wo man ihn ankettete. Ich einer Ecke wurde Heu und Stroh gestapelt. Wir gingen von einer etwa achtstündigen Fahrt aus. Erst kurz vor der Abfahrt erfuhr ich von einem Bahnbeamten, dass die Fahrt drei Tage dauern würde: zu spät, ich hatte nur ein paar Schokoriegel zum Essen mit, Cholaf gar nichts. Der Chef drückte mir ein paar hundert Mark in die Hand. Der Güterzug hielt alle paar Kilometer, weil er einen Personenzug vorbei lassen mußte oder umgekoppelt wurde. Einige Waggons hängte man ab, andere wurden angekoppelt. Bei jedem Halt versuchte ich mit einem Eimer erst einmal frisches Wasser für den Elefanten zu besorgen, wobei ich ständig befürchten mußte, unseren Waggon anschließend nicht mehr wieder zu finden – sie wurden ständig umrangiert. Noch schwieriger als das Wasserholen gestaltet sich das Essenbesorgen. Zum Glück gaben uns der Lokführer und sein Assisstent einige ihrer von zu Hause mitgebrachten Butterbrote.

.

Wir schliefen neben dem Elefanten auf Heu und wuschen uns die ganze Zeit nicht. An der DDR-Grenze wechselten die Zugführer. Bevor es weiter ging, besuchten der neue uns erst einmal im Waggon, wo er die stoische Ruhe des Elefanten bewunderten. Dann lud er mich auf seine Lok ein. Beim nächsten Halt stieg ich zu ihm. Mit Cholaf konnte ich mich so gut wie gar nicht unterhalten und zu lesen hatte ich auch nichts mitgenommen. Der Lokomotivführer tauschte seine Zigaretten gegen meine. Er erzählte mir lustige DDR- und Reichsbahn-Geschichten, ich ihm traurige Tiergeschichten aus dem Zoo. Die Fahrt zehrte an meinen Nerven, außerdem stellte ich mir unsere Nahrungsmittelversorgung in der DDR noch schwieriger vor als im Westen, nicht einmal Ostgeld besaß ich. Der Lokomotivführer tauschte mir fünfzig DM zum „Freundschaftskurs“ von 1:1 ein.

.

Beim nächsten Rangierpunkt wurden drei Waggons mit Pferden an unseren Waggon gehängt. Es waren die letzten Arbeitspferde der LPGen, Sie waren durch Traktoren ersetzt worden und nun ebenfalls für den Ostberliner Tierpark bestimmt – für die Raubtiere dort. Der Tierpark in Friedrichsfelde, so erfuhr ich, sei der flächenmäßig größte der Welt und das Raubtierhaus, die Alfred- Brehm-Halle, besonders üppig dimensioniert. Die etwa 60 Pferde, Maultiere und Esel wurden auf ihrer letzten Fahrt von einem alten Mann begleitet, der seine Tiere, die er zuvor überall in der DDR eingesammelt hatte, noch einmal ordentlich verwöhnte: sie bekamen Hafer und Heu so viel sie wollten und standen buchstäblich bis zum Bauch im Stroh. Unsere Waggons sollten am Bahnhof Lichtenberg ankommen, von dort wollte man uns mit Lastwagen abholen.

.

Kurz vor Berlin gerieten wir jedoch bei einem neuerlichen Rangiergeschehen an die falsche Lok und fuhren in Richtung Norden. Erst kurz hinter Oranienburg hielt der Zug und gelang es mir, den Lokomotivführer von der Fehlzusammenstellung seines Zuges zu überzeugen. Beim nächsten Halt wurden Pferde und Elefanten abgekoppelt und wir mußten erneut endlos warten, wieder und wieder wurden wir umrangiert. Dem alten Pferdebegleiter war es egal: „So leben meine Tiere noch eine Weile länger,” meinte er. Schließlich setzte sich der Güterzug aber doch in Richtung Bahnhof Lichtenberg in Bewegung. Ich stieg bei dem bärtigen alten Mann in den Pferde-Waggon. Weil er schon seit Jahren so unterwegs war, hatte er es weitaus gemütlicher als wir in unserem Elefanten-Waggon. Außerdem war es bei den Pferden wärmer und roch besser. Er erzählte vor allem Pferdegeschichten – und bedauerte seine Pferde sehr, die Raubkatzen lehnte er dagegen ab: „Die gehören nicht hierher!” Außerdem hätten sie nicht so ein langes verdienstvolles Arbeitsleben wie die Pferde hinter sich, lägen bloß faul herum und langweilten sich zu Tode. Um sich mit dem Pferdeeinsammler unterhalten zu können, mußte man hinter ihm herlaufen, weil er unentwegt damit beschäftigt war, irgendetwas für seine Tiere zu tun. Dabei redete er die ganze Zeit mit ihnen. Seine drei Waggons hatten elektrisches Licht, während es in unserem völlig dunkel war, so daß wir die Waggontür immer ein bißchen offen ließen, wodurch jedoch die Kälte hereinkam. Außerdem waren Cholaf und der Elefant so gut wie stumm. Manchmal machten sie den Eindruck, als hätte man gemeinerweise zwei völlig unschuldige Inder auf den Weg nach Sibirien geschickt. Ich war mir fast sicher, daß die beiden ihr Schicksal inzwischen bedauerten. Cholaf wurde immer dunkelhäutiger im Gesicht und der Elefant immer blasser, fragend wiegte er seinen Kopf hin und her. Wir verstanden uns, konnten aber nur wenig mehr füreinander tun, als weiter höflich und freundlich zueinander zu sein.

.

In Lichtenberg wurden wir nicht mehr erwartet, als wir endlich Nachts ankamen. Ich mußte umständlich im Bahnhof jemanden bitten, beim Tierpark anzurufen. Aber dann ging alles wie der Blitz. Cholaf und ich wurden ins Gästehaus des Tierparks gebracht, wo wir uns erst einmal waschen und umziehen sollten. Anschließend wartete bereits ein Essen auf uns in einem der Tierpark-Restaurants. Dann zeigte man uns kurz das Gelände. Der Elefant war in der Zwischenzeit bereits in das Elefantenhaus gebracht worden, wo die anderen Tiere ihn aus einiger Entfernung in seiner Einzelbox aufgeregt begrüßten. Nachdem wir uns von ihm verabschiedet hatten, sanken Cholaf und ich todmüde in die frischen Betten des Gästehauses.

.

Als ich am nächsten Morgen den Elefant sozusagen offiziell übergab – im Büro, bot uns die Tierparkleitung an, zwei Tage länger als geplant zu bleiben, damit wir uns erholen konnten. Für den Abend lud uns einer der Elefantenpfleger zu sich nach Hause ein. Er und seine Frau hatten eine kleine Party für uns organisiert – mit noch anderen Tierpflegern. Ich tanzte zu fortgeschrittener Stunden mit einer attraktiven Menschenaffen-Pflegerin auf dem Wohnzimmerteppich.

.

Nach dem Frühstück spazierten Cholaf und ich durch den Zoo und sahen dabei noch einmal nach unserem Elefanten: Er schien mit seinen neuen Mitgefangenen auszukommen und umgekehrt auch. Als wir ihn von der Zuschauerseite aus beobachteten, war gerade der Pfleger mit den Elefanten beschäftigt: auch mit ihm schien sich unser Elefant abzufinden. Wenngleich er noch ein bißchen nervös wirkte. Ansonsten schien er diesen elenden Transport gut überstanden zu haben. Am nächsten Tag mußten wir wieder zurück nach Bremen fahren, diesmal in einem Personenzug.

.

Heute wird bei Elefantentransporten ein Riesenaufwand betrieben – mit Veterinärarzt, Beruhigungsspritzen, Spezialwaggons etc.. Die Elefanten in den europäischen Zoos sind quasi ständig unterwegs. Besonders die männlichen, um die weiblichen in den vielen Zoos zu schwängern, die keinen der als gefährlich geltenden Bullen halten. Überhaupt bemüht man sich hier aus versicherungstechnischen Gründen um immer mehr Distanz zu den Tieren. Die bis heute im Ostberliner Tierpark praktizierte Elefantenhaltung nennt sich „hands on Haltung“, also mit direktem Kontakt, die andere – z.B. in Köln praktizierte heißt „protected contact“ (pc). Dabei bleiben die Pfleger stets durch Schutzgitter vom Tier getrennt. Viele Zoomanager hoffen laut dem berühmten Zürcher Elefantenpfleger Ruedi Tanner, „dass mit dem Geschützten Kontakt die selbstbewußten Elefantenpfleger durch ‚Einheitstierpfleger‘ ersetzt werden“ – für die die Arbeit mit Elefanten nur noch ein „Job“ ist – „mit Ferien und Feierabend“. Für den Schriftsteller John Berger ist der Zoo sowieso bereits Ausdruck der totalen Trennung zwischen Tieren und Menschen, schrieb er 2005 in seinem Aufsatz „Warum sehen wir Tiere an“.

.

In Indien ist der Umgang nicht nur mit Elefanten, mit denen gearbeitet wird, über die Jahrtausende sehr viel selbstverständlicher geworden. Und sowieso geht man dort quasi buddhistischer mit Tieren um. Deswegen fand George Munro, der neben dem Bremer Zoo noch eine Tierstation in Kalkutta besaß, auch nichts dabei, uns Unerfahrene (Cholaf war kein Elefantenpfleger und ich erst recht nicht) auf die Reise zu schicken – ohne Instruktionen und Proviant. Aber wir haben uns auch nichts dabei gedacht.

.

.

Asiatische Elefanten im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016.

.

.

Flamingos

„Flamingos gehören zu den beliebtesten Pfleglingen in Tiergärten,“ teilt der Verband der Zoodirektoren mit. Diese Wasservögel sind wegen ihres rosa- bis purpurroten Gefieders und ihres eigentümlichen Schnabels auch die am Häufigsten photographierten Zootiere. An ihren natürlichen Standorten, in Indien und Florida z.B., finden seit vielen Jahren schon „Pink Flamingo Festivals“ statt, das Lied von Manfred Manns „Earth-Band“ „Pretty Flamingo“ wurde weltweit ein Hit. Auf den heutigen Musikfestivals abseits ihrer Standorte erfreuen sich „Pink Flamingo Rave Outfits“ (mit vielen rosa Puscheln) großer Beliebtheit, und in den USA stellt man sich statt Gartenzwerge leuchtende Flamingos in den Garten, auch in den dortigen Schwulenbars sind sie beliebt. Die FAZ widmete ihrem „Erfinder“ Donald Featherstone 2015 einen Nachruf.

.

In Berlin gibt es etliche Lokale mit Namen „Pink ‚Flamingo“ (u.a. eine Bio-Pizzeria). Hier hat man aber noch keine wild lebenden Flamingos gesichtet, wohl aber in Frankreich, Spanien, auf Sizilien und seltsamerweise in einem Moor bei Münster. Vielleicht sind es Zooflamingos, denen mit quasi heimlich nachgewachsenen Flügeln die Flucht gelang, Flamingos sind nicht besonders kälteempfindlich, obwohl sie aus den warmen und sogar heißen Zonen stammen. „Tatsächlich bevölkern sie eines der rauhesten Habitate der Erde – seichte hypersaline Seen. Nur wenige Lebewesen vermögen die ungünstigen Bedingungen in der Nähe von Salzwüsten zu ertragen. Da Konkurrenten fehlen, können diejenigen, die hier gedeihen, , unglaublich große Populationen aufbauen,“ schreibt der amerikanische Wissenshistoriker Stephen Jay Gould (in: „Das Lächeln des Flamingos“).

.

Im Charlottenburger Zoologischen Garten lebt ein Flamingo, der 68 Jahre alt ist, eines der ältesten Zootiere in Deutschland, er wurde 1948 in Freiheit geboren, dann eingefangen und über Kairo nach Berlin gebracht, wie man erst vor einiger Zeit anhand seines Fußringes herausfand.

.

In dem 1955 eröffneten Tierpark Friedrichsfelde, wo es eine „Flamingo-Bar“ für Sommernachts-Events gibt, wurde 1967 eine Lagune am Kamelgehege für die Flamingos geschaffen, in der sie sich schon bald Schlammkegel bauten, auf denen sie dann auch brüteten. In diesem Jahr schlüpften dort bereits neun Junge, hieß es Anfang August.

.

„So lieblich uns diese Vögel dünken, so gehässig und zänkisch verhalten sie sich gegeneinander,“ schrieb die erste Nachkriegs-Direktorin des Charlottenburger Zoos Katharina Heinroth im Tagesspiegel 1956. Auf einem Youtube-Clip „Zickenkrieg unter den Flamingos“ – über die Brutkolonie im Friedrichsfelder Tierpark – kann man sehen und hören, dass das noch immer der Fall ist. Desungeachtet bleiben sie stets im Schwarm zusammen. Auch ihre Schönheit entfalten sie eigentlich erst im Schwarmflug, der ihnen jedoch in den Zoos verwehrt wird.

.

Die meisten Flamingos leben im flachen Brackwasser, wo sie sich – ebenso wie in den Lagunen von Salzseen – von Kleinkrebsen ernähren, die sie sozusagen auf dem Kopf stehend mit ihrem Schnabel aus dem flachen Wasser seihen. Dazu haben sie eine fleischige Zunge, die wie eine Pumpe das Wasser ansaugt und und durch den gezahnten Schnabel, der wie ein Filter wirkt, zurückdrückt, so dass die Krebschen und Larven hängen bleiben. Das Prinzip ähnelt dem der Wale, die den Krill, ebenfalls Kleinkrebse, mit ihren sogenannten Barten sammeln. Stephen Jay Gould weist ferner daraufhin, dass bei ihnen, anders als bei allen anderen Vögeln (und auch bei uns), der Oberkiefer beweglich ist und der Unterkiefer festgewachsen, was jedoch, da sie mit dem Kopf nach unten „fischen“, auf das selbe rauskommt.

.

Vor 2000 Jahren wären die Flamingos beinahe ausgestorben, weil die römischen Oberschichten eine Vorliebe für frisch zubereitete Flamingozungen entwickelten. Seit fast ebenso langer Zeit beschäftigt diese Zunge und der Schnabel aber auch die Naturforscher. Während der Französischen Revolution kam es darüber zu einem Streit zwischen dem Zoologen Etienne Geoffroy Saint-Hilaire und dem „Biologie“-Begründer Jean Baptiste Lamarck. Es ging den beiden Entwicklungsforschern dabei um die Frage: Folgt die Funktion der Form oder die Form der Funktion? Diese Frage kann man sich auch heute noch stellen, die Darwinisten haben sich für Letzteres entschieden, ebenso einige Bildhauer im 19. Jahrhundert, denen dann die Architekten einige Jahrzehnte lang folgten.

.

Die in Gefangenschaft gehaltenen Flamingos (im Friedrichsfelder Tierpark, wo der Fuchs einige riß – zwar im Freien, aber mit gestutzten Flügeln,) wurden alle nach einiger Zeit weiß – als Folge eines Ernährungsmangels. – Bis der Schweizer Pharmakonzern Hoffmann-La-Roche 1956 eine künstliche Karotin-Variante entwickelte, die dann auch gleich bei den Flamingos im Basler Zoo ausprobiert wurde. 1958 schlüpfte der erste Chile-Flamingo, seit 1963 gibt es dort eine Wissenschaftlerin, die ausschließlich Zooflamingos und spanische Rosaflamingos erforscht. Es gibt wohl sechs verschiedene Flamingo-Arten auf der Welt, alle sind einander ähnlich und vertragen sich, verpaaren sich gelegentlich sogar.

.

Das flammendste Rot haben die Kubaflamingos, von denen eine größere Kolonie im Friedrichsfelder Tierpark lebt. Die Zoopresseschau meldet – aus dem Tierpark von Almaty in Kasachstan: „‚In einem der Naturreservate Kubas gibt es eine Zuchtstation, wo Flamingos gezüchtet werden‘, erklärte die Zootechnikerin, ‚dort hat man sich bereit erklärt, speziell für unseren Zoo eine neue Gruppe aufzuziehen. Doch die ausländischen Kollegen stellten Bedingungen: Für die 20 ‚paradiesischen‘ Vögel sollten wie paradiesische Bedingungen schaffen. Früher gab es hier nur drei Rosaflamingos, die keinen Nachwuchs bekommen konnten, weil sie so wenige waren, außerdem ließen die Haltungsbedingungen Besseres zu wünschen übrig‘.“

.

Eine weitere Zoomeldung kommt aus dem Tierpark von Ishewsk im Ural: Dort werden gerade von Einwohnern Udmurtiens gerettete Rosaflamingos gezeigt.“ Wahrscheinlich hatten die Vögel sich verflogen und drohten nun beim Übernachten in flachen Gewässern im Eis einzufrieren (das droht ihnen mitunter auch in den Freigehegen, mindestens der nordischen Zoos). Flamingos können ausdauernd fliegen. Im März 2016 flog ein Zwergflamingo 2350 Kilometer weit von Madagaskar über den Indischen Ozean nach Südafrika.

.

Es gibt noch eine Besonderheit, die die Flamingos mit den Tauben teilen: Sie füttern ihre Jungen nicht mit zerkauten Kleinstlebewesen (bzw. Pflanzenteilen), sondern mit „Kropfmilch“, das sie im Magen-Darmtrakt herstellen, hinzu kommt ein wenig Blut, so dass ihre „Milch“ rot gefärbt ist.

.

Bei den Flamingos brüten Männchen und Weibchen. Für ein Single-sucht-Single-Event im Hamburger Tierpark Hagenbeck heißt es in der Ankündigung: „Flamingos gelten als ‚feinfühlige Liebesvögel‘, ihr leuchtend rosa Gefieder erhöht den Symbolwert. Klar, dass die Plakate zu den ‚Romantik-Nächten‘ bei Hagenbeck immer ein Flamingopärchen ziert. Es gibt drei Nächte (13., 20. und 27.8.) mit klassischer Musik vor den Tiergehegen, kulinarischen Köstlichkeiten, zum Abschluss ein stimmungsvolles bengalisches Feuerwerk.“ Und die Flamingos können drei Nächte lang nicht schlafen, schreien die ganze Nacht rum und nerven die anderen Tiere.

.

.

Elch im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2017 Marc Mueller.

.

.

Flöhe

„Die Flöhe sind seit langer Zeit Gegenstand der verschiedenartigsten Untersuchungen gewesen: man hat sie vom philologischen und vom satirischen Standpunkte aus beleuchtet, man hat sie wegen ihrer lustigen Sprünge besungen und noch häufiger wegen ihres Blutdurstes verwünscht, man hat sie ‚abgerichtet‚ und so aus ihnen Gewinn zu ziehen gewußt, nur gerade der Zoologe hat ihnen bisher nicht in der gebührenden Weise seine Beachtung geschenkt,“ schrieb der Parasitologe E. O.Taschenberg 1880. Der derzeitige Wissensstand über die hiesigen Flöhe basiert in erster Linie auf den ökologisch-faunistischen Arbeiten von Peus (zuletzt 1972), heißt es auf der Internetseite der Frankfurter Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, „ergänzende Arbeiten erschienen danach hauptsächlich für einzelne Bundesländer. Die jüngste faunistische Übersicht für das gesamte Deutschland datiert mit Kutzscher & Striese auf das Jahr 2003.“

.

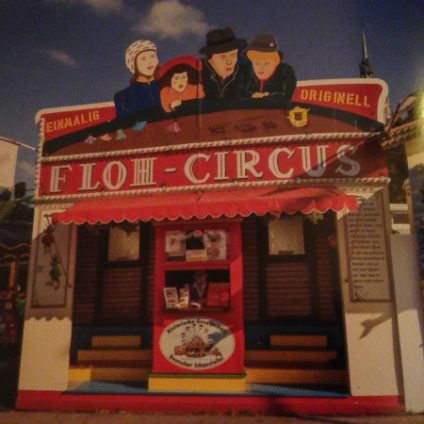

Der jüngste Flohüberfall geschah im Sommer 2016 in einem Celler Pflegeheim, wo die Bewohner rote Punkte auf der Haut bekamen, die juckten. Die Feuerwehr löste Großalarm aus: Sie riegelte den Ort hermetisch ab – bis die medizinische Hochschule Hannover Entwarnung gab: Flohbisse sind zwar unangenehm aber keine Lebensbedrohung. Das Internetforum „heilpraxis“ erklärte dazu: „Der Speichel des Flohs verhindert, dass das Blut gerinnt. Durch diese Sekrete entzünden sich die Stichstellen und jucken. Wird der Floh gestört, hüpft er ein Stück weiter, so dass die Einstiche sich aneinander reihen“ – meistens sind es wie bei den Wanzenstichen drei. Warum immer drei, weiß kein Mensch! Das Berliner Naturkundemuseum gibt bekannt, seine Flohsammlung umfasse 237 Arten. Im Berliner Tieranatomischen Theater und im Wittstocker Museum des Dreißigjährigen Krieges sah ich Pestflöhe unter dem Mikroskop. Lebend sind diese flügellosen Insekten, die man paradoxerweise zu den „Fluginsekten“ zählt, äußerst selten geworden. Selbst die Flohzirkusse sind fast ausgestorben – bis auf einen, der alljährlich auf dem Oktoberfest gastiert, wo sich die Kinder unter den Besuchern oft darüber entrüsten, dass diese winzigen Tierchen so große Kutschen ziehen müssen.

.

.

Gelegentlich bringen Reisende von „Flohmärkten“ im Ausland einige „Siphonaptera“ mit, sie werden hier aber nicht alt. Die Senckenbergischen Naturforscher erwähnen die „sogenannten Sandflöhe“, die in tropischen Ländern die Füße von Warmblütern befallen und dabei die „Tungiasis“ übertragen. Die Berliner Sandflohforscherin Marlene Thielecke setzte sich dieser Gefahr in Madagaskar und Kenia aus, war aber im Gegensatz zu den Einheimischen dank einer Tetanusspritze geschützt: „Als ich den Floh zufällig entdeckte, hatte er sich schon mit seinem ganzen Körper kopfüber in meine Haut gebohrt. Zuerst war er nur ein winziger roter Punkt in der Mitte meiner Fußsohle. Dann ist er Tag für Tag ein bisschen gewachsen, bis er sich als erbsengroße, druckempfindliche Erhebung abzeichnete: der Sandfloh oder in schlau: Tunga penetrans. Er setzt sich wochenlang fest, am liebsten an Ferse und Spann oder unter den Zehennägeln, um dort seine Eier reifen zu lassen. Eigentlich sollte ich ‚sie‚ sagen, denn das machen nur die Flohweibchen.“ Für die Humanmedizinerin ist die Infektion durch den Sandfloh eine „Armutskrankheit: Damit lässt sich kein Geld machen, also investiert auch die Pharmaindustrie nicht in Forschung und Medikamente. Ich wusste: Hier kann man noch vieles herausfinden und bewirken.“

.

Die US-Ökologen J. F. Masello und P. Quillfeldt fanden in Patagonien unter den Parasiten von Felsensittichen, eine extravagante Flohart, die an den Küken in deren Nasenhöhlen und unter der Zunge parasitiert. Mich haben schon mehrmals Hunde- und Katzen-Flöhe gestochen, aber sie ließen schnell wieder von mir ab. Mein „Lebenssaft“ (Schiller) wirkt bei ihnen empfängnisverhütend, wie die Biologin Lisa Signorile nahelegt, wenn sie schreibt: „Unser Blut stillt ihren Hunger, schmälert aber die Fruchtbarkeit und die Zahl der abgelegten Eier.“ (in: „Mißgeschicke der Evolution“ 2012). Sie fand auf einigen Katzen alle drei Arten: Katzen-, Hunde- und Menschenflöhe. „Unsere“ sind mit den Schweineflöhen identisch. Im Wikipedia-Eintrag heißt es, dass „Flöhe zwar Vorlieben für bestimmte Wirtstiere haben, aber nicht ausschließlich auf diese angewiesen sind. Vielmehr scheinen sie eine größere Bindung zu ihren Nestern zu haben als zu ihren Wirten.“ Und die „Nester“ finden sie außerhalb ihrer Wirte (in Polstermöbeln z.B.), was deren Domestikation und Seßhaft-Werdung geschuldet ist: Ihre Wirte laufen ihnen nicht weg. Als diese noch nomadische Viehzüchter waren, mußten die Flöhe in ihrer Kleidung bzw. im Fell ihrer Tiere mitwandern.

.

Für alle gilt, dass sie das Blut von jungen Warmblütern besonders bekömmlich finden, denn sie dringen mit ihrem zu einem Stechrüssel umgewandelten Mund leichter durch deren noch dünne Haut. In einer Hamburger Schule für Körperbehinderte bewiesen sie 2005, dass sie auch zählen können: Über 100 Flohweibchen überfielen wie ausgehungert 110 Schüler dort, die dann von der verzweifelten Schulleitung nach Hause geschickt wurden. Ein Sprecher der Bildungsbehörde versicherte: „Ein Befall in diesem Ausmaß ist sehr ungewöhnlich – zumal im November“. Außerdem wurden zwar jede Menge Flohstiche identifiziert, aber kein einziger Floh gefunden. Man forderte daraufhin die Eltern auf, bei sich zu Hause nach den Tieren zu fahnden. Meist ruft man heute bei Flohalarm den US-Weltkonzern „Rentokil“ – danach traut sich lange Zeit kein Floh mehr in das Gebäude. 1998 demonstrierten die ostdeutschen Kammerjäger in Berlin gegen diese ausländische Konkurrenz, die ihren „Lehrberuf“ entwertete, indem sie straflos ungelernte Ungeziefervernichter einstellte.

.

Einer ihrer „Außendienstmitarbeiter“ erzählte mir, als ich das Gespräch auf Flöhe brachte: „Man kann sie kaum zerdrücken, sie haben einen sehr harten Chitinpanzer, man muß sie mit dem Fingernagel zerknacken. Und erst mal fangen. Sie können in Bruchteilen einer Sekunde losspringen – 30 Zentimeter weit, und das ununterbrochen: tagelang. Ihre Sprünge werden durch die umfunktionierten Flugmuskeln ausgelöst… Aber gegen unsere chemischen Mittel nützt ihnen das alles nichts.“ Auch im Internet erfährt man eher was über das Wie und Womit ihrer Vernichtung, als über das, was sie sonst so treiben. Aber so ist das immer in Deutschland: Wenn man über Parasiten spricht, geht es stets um deren „Bekämpfung“, in Frankreich vermutet man hingegen erst einmal, dass „parasitäre Verhältnisse das System selbst sind,“ wie der Philosoph Michel Serres es ausdrückte. Er scheint ein ähnlich sympathisierendes Verhältnis zu Flöhen zu haben wie ich. Zum einen nannte meine erste Freundin mich „Floh“ und zum anderen besaß ich ein Aquarium und mußte für die Fische laufend Wasserflöhe fangen. Sie hüpften auch unter Wasser und erfreuten mich mit ihrer Munterkeit. Ein Gymnasiast in Ratingen, Lukas Schier, hat unlängst entdeckt, dass sie mit Kaffee noch munterer werden: „Sie hören gar nicht mehr auf, sich zu paaren,“ berichtete er der „Westdeutschen Zeitung“. Die Haustier- und Menschen-Flöhe auch so nicht: „Unter einer halben Stunde ist die Verpaarung nicht fruchtbar,“ meint Lisa Signorile, nicht zuletzt, weil die männlichen Flöhe „die komplexesten Genitalien des gesamten Tierreichs“ haben, und sowieso müssen beide vorher eine anständige „Blutmahlzeit zu sich genommen haben“ – sonst läuft gar nichts.

.

.

Przewalskipferde und Trampeltiere im Tierpark Hellabrunn. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Marc Mueller.

.

.

Gobibär

Man weiß nicht, ob die Absicht der mongolischen Regierung, 2013 zum „Jahr des Gobibären“ zu erklären die internationale Gobibärforschung befördert hat oder ob es umgekehrt war. Fest steht, dass wir heute mehr über den seltenen Gobibär wissen als noch vor einigen Jahren: U.a. dass es nur noch 20 bis 60 Exemplare dieses Tieres gibt, das von den Mongolen Mazaalai genannt wird. Sie leben in drei Gebirgszügen der westlichsten Ausläufer der Wüste Gobi – in der nahezu menschenleeren Umgebung der Oasen Baruun Tooroi und Shar Khulsny Bulag. Wegen der Wasserarmut und der unwirtlichen Landschaft finden selbst die genügsamen Ziegen in diesem Gebiet kaum genügend Nahrung zum Überleben. Eine russische Theorie besagt, dass die Tierart als Relikt aus der Borealzeit zu werten ist. Damals herrschten in der Gobi völlig andere Lebensbedingungen. Es gab große Wälder ähnlich der heutigen großen Taigawälder in Sibirien oder der Nordmongolei und das Klima war wärmer und feuchter.

.

Bei dem Gobibär handelt es sich um eine kleine Form des Braunbären, die heute den zentralasiatischen Isabellbären zugerechnet wird. Diese Bezeichnung bezieht sich auf ihr „isabellfarbenes“ Fell, was auf Isabella von Kastilien zurückgeht. Sie gelobte 1601, dass sie ihr weißes Hemd nicht eher wechseln wolle bis ihr Mann, Albrecht VII. von Habsburg, die Stadt Ostende, die er belagerte, erobert habe. Da die Belagerung drei Jahre, drei Monate und drei Tage dauerte, sah ihr Hemd entsprechend aus.

.

Auf „gobibaer.de“ heißt es, dass die „rotbraunen bis sandfarbenen“ Tiere erstmalig um 1900 von zwei russischen Botanikern entdeckt wurde, in ihrem „Feldtagebuch“ notierten sie: „Heute haben wir in den nördlichen Vorgebirgen des Cagan-Bogdo in einem trockenen und breiten Sajr… endlich einen Gobibären zu sehen bekommen. Er lief ohne Hast den Grund des Tales entlang, dunkelbraun, mit Fetzen von längerem und hellerem Haar, das nach dem Haarwechsel an dem dunkelbraunen Pelz hing. Der Bär beschnupperte etwas, war anscheinend auf der Suche nach Nahrung.“

.

1943 bestätigte ein mongolisch-sowjetisches Forschungsteam ihre Beobachtungen, 1953 gelang es lokalen Wissenschaftlern, ein Jagdverbot für den Gobibären durchzusetzen, 1975 wurde sein Verbreitungsgebiet in einer Größe von 52.000 Quadratkilometern zum Naturschutzgebiet erklärt: „Great Gobi Strictly Protected Area (GGSPA) heute genannt. Dass die kleine Population dennoch weiter abnahm, führen Gobibärforscher auf die Klimaerwärmung zurück, was die dort ohnehin sehr geringen Wasservorkommen weiter verringert. Vertreter der „National Commission for Conservation of Endangered Species“ der Mongolei erwägen eine regelmäßige Zufütterung sowie ihre Züchtung in Gefangenschaft. Der amerikanische Bärenforscher Harry Reynolds, der bereits 2005 zusammen mit kanadischen Biologen ein „Mongolian-American Gobi Bear Project research program“ initiierte, meint jedoch: „Das Wichtigste ist, sie in Ruhe zu lassen. Ihre Lebensweise ist derart prekär, dass die kleinste Störung ihr völliges Aussterben bewirken kann. Sie haben jedoch bewiesen, dass sie sich an extreme Lebensbedingungen anpassen können.“

.

Der ehemalige mongolische Umweltminister Damdin Tsogtbaatar sieht in den Anstrengungen zum Schutz des Gobibären, die ihren Ausdruck u.a. im „Jahr des Gobibären“ finden, ein Beispiel für einen anderen Umgang mit Tierarten, die wir an den Rand des Aussterbens gebracht haben. Das beinhaltet, dass es die Menschen (Jäger) waren, die die Gobibär-Population derart reduzierten. Der Umweltminister erinnerte in diesem Zusammenhang an die wilden Przewalski-Pferde, die in den Sechzigerjahren in der Mongolei ausgerottet wurden. Nur 12 überlebten – in europäischen Zoos, von wo aus ihre Nachkommen in den Neunzigerjahren wieder in der mongolischen Steppe ausgewildert wurden.

.

Beim Gobibär halten sich die direkten Beobachtungen bis heute in Grenzen. Es existieren nur wenige Fotos und seit 2004 ein bißchen Filmmaterial – als es gelang, Aufnahmen mit einer automatischen Kamera zu machen. Die sichersten Nachweise lieferte ein amerikanischer Genetiker in den achtziger Jahren, der durch das Auslegen von Drähten an vorher eingerichteten Futterstellen Haare gewinnen konnte. Leider war es aber auch damals nicht möglich, die Tiere direkt zu beobachten. Genetische Untersuchungen erbrachten jedoch einen Beweis dafür, dass es sich um eine eigene Tierart handelt. Zweifelsfrei konnten 13 verschiedene Individuen identifiziert werden.

.

Über die Lebensweise dieser Tiere ist noch immer so gut wie nichts bekannt. „Man weiß nicht zweifelsfrei, ob die Bären tag- oder nachtaktiv sind, wo sie überwintern, ob sie in Gruppen leben oder Einzelgänger sind. Selbst über die Ernährungsweise herrscht Uneinigkeit. Während russische Zoologen von einem sich überwiegend von Fleisch ernährendem Tier ausgehen, sehen mongolische Forscher den Gobibären als Pflanzenfresser, welcher als Hauptnahrung Bajuun-Wurzeln (dt. Kleiner Rhabarber, lat. Rheum nanum) im Frühjahr, ansonsten Beeren und andere Pflanzen zu sich nimmt.“ Dieser wilde Rhabarber war einst auch ein begehrtes Nahrungsmittel am Hof von Tamerlan in Samarkand.

.

Die Internetseite „gobibaer.de“ wird vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern geführt, dieser finanzierte auch ein „Schutz- und Informationszentrum für den Gobibären in der Mongolei“, das 2012 eröffnet wurde – zusammen mit der Nationalen Universität der Mongolei in Ulaanbaatar und der Schutzgebietsverwaltung des Großgobi-Naturschutzgebietes, Bayuntooroi.

.

„Von diesem Zentrum aus sollen konkrete Schutzmaßnahmen zum Erhalt des höchst bedrohten Gobibären gestartet werden.“ Im Vorfeld hatten die deutschen Gobibärschützer 2008 und 2009 bereits zwei „Expeditionen“ in das Verbreitungsgebiet des Gobibärs unternommen:

.

„Die Expeditionen haben klar gezeigt, dass eine dringende Notwendigkeit besteht, für den Gobibären etwas zu unternehmen. Wir konnten frische Spuren finden, was bedeutet, dass der Bär noch in der Transaltaigobi vorkommt. Wir konnten ferner eine hohe Akzeptanz der örtlichen Bevölkerung und wichtiger Entscheidungsträger in der Mongolei erfahren. Das sind die Voraussetzungen vor Ort, um eine Station aufbauen zu können, die zum Überleben des Gobibären essentielle Voraussetzung sind.“

.

Bei der Konkretisierung des Projekts waren sich die deutschen und mongolischen Gobibärschützer nicht immer einig: „Wir haben in allen Gesprächen deutlich gemacht, dass es sich bei unserem Projekt um den Schutz des Gobibären in seinem Lebensraum handelt. Etwa 30 km von Bayantooroi entfernt hat eine mongolische Initiative einen anderen Weg zum Erhalt des Gobibären eingeschlagen. Es wurde eine Zuchtanlage gebaut, die aus engen Betonkäfigen bestehen und wo es gelingen soll den gefährdeten Gobibären zu züchten. Dazu sollen wilde Bären gefangen werden und hierher verbracht werden. Da nur wenig über die Biologie der Art überhaupt bekannt ist, die Populationen sehr klein sind und deshalb die Auswirkung von Wildfängen kaum vorhersehbar sind, wird dieses Vorhaben von uns strikt abgelehnt.“

.

P.S.: Um weitere Gelder für das Gobibär-Zentrum zu acquirieren, produzierte der bayrische Landesbund für Vogelschutz e.V. einen Film über den Verlauf seiner zwei Expeditionen: „Mazaalai – Auf den Spuren des Gobibären“, man kann ihn als DVD beim Landesbund für Vogelschutz in Bayern bestellen.

P.P.S.: Auf „reisenmitsinnen.de“ ist 2017 von einer 17-tägigen ECO-Volunteer Reise zum Schutzprojekt „Gobibär “ die Rede: „Hören Sie das zufriedene Brummen? Die Gobi-Bären freuen sich darüber, dass Sie Ihnen Futter bereitstellen. Beitreiben Sie zudem Forschung bei weiten Wanderungen.“ Die zu dieser Aufforderung gezeigten Photos von Gobibären zeigen, dass man von diesem scheuen Tier immer bessere Photos machen kann, seine Fluchtdistanz sich folglich erheblich verringert hat in den 17 Jahren seit Beginn des „Projekts zum Schutz der Gobibären“.

.

.

Braunbär „Olga“ im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Ellinor Fischer.

.

Ausgestopfter Bär im Museum von Nowosibirsk. Photo: Stefanie Peter 2015.

.

.

Fliegen

Insektenforscher werden gerne als „Fliegenbeinzähler“ abgetan. 1948 belegte z.B. der Präsident der Lenin-Akademie für landwirtschaftliche Forschung, Trofim Lyssenko, die mit Fruchtfliegen experimentierenden Genetiker der UDSSR mit diesem Schimpfwort – und sorgte dafür, dass sie alle entlassen wurden. Aber man wußte da schon längst: Fliegen haben sechs Beine. Warum sie sich jedoch selbst in großer Gefahr noch die Zeit nehmen, um sich alle paar Schritte mit ihrem hinteren Beinpaar erst ihre zwei Flügel und dann die Beine zu putzen, das wird tatsächlich seit langem von unzähligen Brachycera-Experten erforscht. Auch ihre vorderen zwei Beine putzen sich die Fliegen ständig, was ihnen, verbunden mit den ruckartigen Laufbewegungen, etwas derartig Nervöses gibt, dass die Forschung darunter leidet.

.

Bei dem vorderen Beinpaar gehen einige Entomologen-Schulen, ähnlich wie viele Erforscher von Bienen, davon aus, dass – wenigstens die gemeine Stubenfliege (musca domestica), die zur Familie der „Echten Fliegen“ zählt – dort ihre wesentlichen Sinnesorgane besitzt. Erst wenn diese etwas Interessantes signalisieren, Zuckerwasser z.B., wird der Kopf runter genommen – mit den „leckend-saugenden Mundwerkzeugen“, wie es im Wikipedia-Eintrag heißt, dessen Autor sich im übrigen der obigen Entmologen-Schule angeschlossen hat, wenn er schreibt: „An den Fußendgliedern besitzen sie Chemorezeptoren, mit deren Hilfe sie Zucker schmecken können.“ Und weiter: „Ihre Eier legen sie in faulenden Stoffen und Exkrementen ab, von denen sich die Larven ernähren. Fliegen leben 6 bis 42 Tage, die Weibchen meist etwas länger. Ihre Fluggeschwindigkeit beträgt ca. 2,9 Meter pro Sekunde (rund 10 km/h).“

.

Andere Entomologen, die man zur Schule des Verhaltensbiologen Konrad Lorenz zählen kann, deuten das nervöse Flügel- und Beinputzen als „Übersprungsverhalten“. Dem liegt die Lorenzsche Annahme zweier entgegengesetzter „Instinkte“ zugrunde: Nahrungssuche (Gier, Angriff) und Flucht, wobei die beiden Triebregungen sich blockieren und die „Energie“ auf ein drittes Verhalten (eben das Putzen) überspringt.

.

Eine weitere Gruppe Entomologen erforscht die Füße, mit denen die Fliege auch auf glatten Flächen Halt findet, für diese Wissenschaftler gilt, dass das Putzen der Beine die Haftfähigkeit der Füße erhöht. Andere Forscher sind von den Augen, besonders der Märzfliege, begeistert. Der holländische Biologe Midas Dekkers schreibt: „Sie sehen aus wie ein runder großer schwarzer Po. Göttlich glänzend und aufreißend stramm, ein Lustobjekt für jeden Entomologen…Bei den Männchen berühren sich die Augen in der Mitte des Kopfes. Bei den Weibchen ist ein Spalt dazwischen. Und wie immer zeigt sich auch hier die Güte Gottes im Detail: Nur bei den Männchen ist die Spalte behaart.“

.

Ja, in so einer gewöhnlichen und für gewöhnlich lästigen Fliege steckt unendlich viel Forschung. Die Fliegenfänger, auf denen sie kleben bleibt und sich langsam zu Tode strampelt, sind deswegen zu Recht mit der letzten Novellierung des Tierschutzgesetzes verboten worden. Zuvor hatte der Schriftsteller Robert Musil bereits das grausame Sterben auf dem „Fliegenpapier“, wie sein Text hieß, akribisch geschildert. Der Naturforscher Carl von Linné erwähnte in seinem „Vollständigen Natursystem“ Band 1: „Aus Martinique wird ein Fliegenfänger gebracht, der oben braun und unten blaßfärbig ist. Buffon“ Seiner knappen Bemerkung läßt sich dreierlei entnehmen: 1. Der alte Schwede hat sie wohl dem französischen Naturforscher Buffon zu verdanken; 2. Die Erfindung dieses Fliegenfängers stammt aus der Karibik, wo es bedeutend wärmer als hierzulande ist und es deswegen ganzjährig viel mehr Fliegen gibt. Das Verbot klebriger Fliegenfänger bedeutet natürlich nicht, dass man sich der Tiere nicht mehr erwehren oder sie nicht verfolgen darf. Letzteres kann man sogar als die Hauptbeschäftigung der Fliegenforscher bezeichnen.

.

Zu den hartnäckigsten Entomologen der jüngeren Generation zählt der schwedische Schwebfliegenforscher Fredrik Sjöberg, der ein Buch über seine Jagd auf diese Tiere veröffentlichte: „Die Fliegenfalle“ (2008). Er beschränkte sich dabei auf die Arten, die auf einer Insel vor Stockholm vorkommen. Dazu mußte er sie fangen und dann „zu Tode mikroskopieren“, wie der Naturforscher Ernst Haeckel das genannt hat. Über das Schwebfliegen-Buch von Sjöberg heißt es: „Jeder kennt diesen Moment, in dem man sich fragt: Warum mache ich das eigentlich alles‘ Bei Fredrik Sjöberg war er erreicht, als er sich mit einem Lamm im Arm auf den Straßen Stockholms wiederfand. Das Tier sollte bei einer Theateraufführung mitwirken, der Autor war dafür verantwortlich, dem Regisseur jeden Wunsch zu erfüllen. In diesem Moment brach sich eine lange im Verborgenen gereifte Erkenntnis Bahn: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Im darauffolgenden Jahr ließ er sich auf einer Insel nieder und begann eine lang unterdrückte Passion endlich auszuleben: Fliegen zu fangen und ihr Leben zu studieren.“

.

In seinem neuesten Buch, das 2016 auf Deutsch erschien, fragte er sich jedoch schon im Titel: „Wozu macht man das alles?“ Zwar hatte er auf seiner Insel mehr Schwebfliegen-Arten als erwartet entdeckt, und bei einigen handelte es sich sogar um noch unbenannte und verwandtschaftlich noch nicht eingeordnete, d.h. um neue Fliegen quasi (laut WWF gibt es wahrscheinlich noch zigtausend nicht-entdeckte Arten), aber als Lebenswerk war Sjöberg das anscheinend doch zu wenig. Deswegen ist in seinem neuen Buch nun mehr von den zwei großen Natur-Benamern und -Sortierern – Carl von Linné und Charles Darwin die Rede.

.

Bei den Schwebfliegen geht man von 6000 Arten aus. Ihr Charakteristikum ist, dass sie in der Luft auch bei starkem Wind auf der Stelle fliegen können – dann plötzlich zur Seite oder nach vorne schießen und wieder stehen bleiben. Auch dieses Verhalten hat etwas sehr Nervöses. Sie haben laut Wikipedia eine extrem hohe „Flügelschlagfrequenz – bis zu 300 Hertz“. Die Entomologen erforschen die Schwebfliegen jedoch wie gesagt meistens „ruhiggestellt“, d.h. tot auf ihrem Arbeitstisch.

.

Viele Schwebfliegenarten haben ein hummel-, wespen- oder bienenähnliches Aussehen – „angenommen“ sagen die Insektenforscher und sprechen dabei von „Mimikry“. Als Darwinisten gehen sie stets von der Nützlichkeit aus – und die besteht in diesem Mimikry-Fall darin, dass ein harmloses Tier sich einem wehrhaften aus einer ganz anderen Art in Form, Farbe, Geräusch etc. angleicht. Das ist so einleuchtend, dass Woody Allen darüber seinen besten Film gemacht hat: „Zelig“. Dem gegenüber hat die französische Insektenforscherschule um Roger Caillois versucht, die Mimesis von ihrer darwinistischen Verklammerung mit der “Nützlichkeit” zu lösen – und sie als ästhetische Praxis zu begreifen: So versteht Caillois z.B. die falschen Augen auf den Flügeln von Schmetterlingen und Käfern als “magische Praktiken”, die abschrecken und Furcht erregen sollen – genauso wie die “Masken” der so genannten Primitiven. Und die Mimikry ist für ihn überhaupt ein tierisches Pendant zur menschlichen Mode, die man ebenfalls als eine “Maske” bezeichnen könnte – die jedoch eher anziehend als abschreckend wirken soll. Wobei das Übernehmen einer Mode “auf eine undurchsichtige Ansteckung gründet” und sowohl das Verschwinden-Wollen (in der Masse) als auch den Wunsch, darin aufzufallen, beinhaltet. So oder so stellt die Mimikry jedenfalls einen Überschuß der Natur dar.

.

Die Fliegen bilden mitunter schon für sich genommen einen „Überschuß der Natur“. Wobei der deutsche Naturschutzbund jedoch zu bedenken gibt, „dass wir in der Stadt inzwischen eher zu wenig Fliegen haben, worunter vor allem die Vögel, besonders während der Aufzuchtzeit, leiden.“ Das Verbot des „Fliegenklebers“ kam also beinahe zu spät. Überdies sind Öko-Varianten davon auch weiterhin erlaubt, u.a. die „giftfreie, spiralförmige Leimfalle aus natürlichen Rohstoffen“. Die ökologische Schädlingsbekämpfung hat überhaupt in Deutschland eine gewisse Tradition: Schon der Biologe Ernst May widmete sich 1942 als Leiter des „Entomologischen Instituts der Waffen-SS“ am KZ Dachau, das zur „SS-Forschungs- und Lehrgemeinschaft ‚Ahnenerbe’“ gehörte, den Fragen der Fliegenbekämpfung, an der „der Reichsführer-SS ein ganz besonderes Interesse hat,“ wie er dem SS-Obersturmführer Dr. Rudolf Schütrumpf schrieb, der dem Entomologischen Institut zugeteilt worden war. May wollte laut der Biologiehistorikerin Ute Deichmann (in: „Biologen Unter Hitler“) untersuchen, ob sich die Fliegen durch Infektion mit dem Pilz Empusa „naturgemäß-biologisch“ bekämpfen ließen. „Himmler, der alternativen Methoden zur Schädlingsbekämpfung gegenüber sehr aufgeschlossen war, ließ anfragen, ob nicht auch Schlupfwespen gegen Fliegen gezüchtet werden könnten, und er bat May, der Frage nachzugehen, ob nicht die Vernichtung ‚der Fliegen oder der Fliegenbrut‘ durch irgendeine Kurzwellenbestrahlung möglich sei.“

.

.

Inkaseeschwalben im Zoo Rostock. Photo: Zoo Rostock Kloock.

.

.

Haselmäuse

„Eine kleine Haselmaus huscht leide durch die Nacht, huscht leise durch die Nacht/Niemals ist ein Mensch davon je aufgewacht,“ heißt es im „Haselmauslied“. Und das stimmt auch: Das von Nüssen und Früchten sich ernährende Nagetier aus der Familie der Bilche ist wirklich leise – im Gegensatz zu seinem Vetter, den Siebenschläfer, der, wenn er Nachts ins Haus eindringt, „so viel Lärm macht, dass dieser auch einem erwachsenen Menschen, etwa einem Einbrecher, zugeordnet werden könnte und nicht einem so kleinen Tier,“ wie es auf Wikipedia heißt.

.

Beide sind nachtaktiv und halten Winterschlaf, aber die kleinere Haselmaus wird immer seltener, weil der Siebenschläfer sie angeblich vertreibt, sie wurde deswegen jetzt zum gefährdeten „Tier des Jahres 2017“ erklärt. Bereits 2011 hatte sich bei Zittau ein Kongreß von Haselmausforschern aus 24 Ländern dem beliebten Kleintier gewidmet, dass Alfred Brehm als das „niedlichste, anmutigste und behendeste Geschöpf unter allen europäischen Nagetieren“ bezeichnete, welches sich durch „Reinlichkeit, Nettigkeit und Sanftheit des Wesens“ auszeichnet. Es sei zwar schwer, sie zu fangen, aber „hält man sie einmal in der Hand, ist sie auch schon so gut wie gezähmt.“ Wie wir und z.B. die Blaumeise, deren Nester sie bisweilen nutzt, ist die Haselmaus ein „Nesthocker“, d.h. ihre Nachkommen sind anfänglich nackt und hilflos und werden gesäugt. Wenn sie größer sind, spielen sie draußen im Gebüsch. Schon im Oktober ziehen die Haselmäuse sich für gut ein halbes Jahr in ihre mit Vorräten gefüllten „Winterlöcher“ zurück, wo sie sich zusammenrollen, ihre Körpertemperatur reduzieren und seltener atmen. Beim Zittauer Haselmaus-Kongreß kam im Wesentlichen heraus, dass über die „Schlafmäuse“ noch viel geforscht werden muß, um sie, so die SZ, zu enträtseln.

.

.

Gorilla „Tano“ im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn Weihnachten 2016 Marc Mueller.

.

.

Primatenforschung (1)

Die Affenforschung ist in der Biologie und Anthropologie besonders beliebt. Vor allem die Menschenaffen stehen – darwinistisch gesehen – den Menschen besonders nahe, mit dem Unterschied, dass man straflos alles mit ihnen machen kann, vom Aufbohren ihrer Schädel bis zum mehr oder weniger respektvollen Beobachten ihres Zusammenlebens in Freiheit. So mehrt sich das Wissen über sie. Anders als Hunde wollen die Affen jedoch nichts von uns wissen. Der Paläoanthropologe Louis Leakey, der zusammen mit seiner Frau in der kenianischen „Olduwaischlucht“ nach Knochen des „Frühmenschen“ bzw. „Urprimaten“ grub, aus dem sich einst Menschenaffen und Menschen „entwickelten“, hielt es für sinnvoll, dass man daneben auch die Lebensweise der heutigen Menschenaffen erforscht.

.

Da er die westliche Verhaltensforschung für patriarchalisch verblendet hielt und sowieso Frauen mehr Fähigkeiten zum Verstehen des Sozialen zugestand als Männern, schickte er in den Sechzigerjahren drei junge begeisterte „Affenfrauen“ in den Dschungel – nach zehn Jahren wollte er die ersten Berichte von ihnen haben: die Sekretärin Jane Goodall ging nach Tansania zu den im „Gombe Stream National Park“ lebenden Schimpansen; die Ergotherapeutin Dian Fossey schickte er nach Ruanda zu den Gorillas, die in den Bergen der Virunga-Vulkankette lebten; und die hippieske, von Orang-Utans begeisterte Studentin Birute Galdikas auf die Insel Borneo in das Reservat von Tanjung Puting.

.

Ausgehend vom „National Geographic Magazine“, dessen Herausgeber diese drei „Langzeitprojekte“ finanziell förderten, verfilmte man, z.T. mehrmals, auch die Lebensgeschichten der drei Frauen. Der letzte Dokumentarfilm – über Birute Galdikas Arbeit, „Born to be Wild 3D“ – wurde kürzlich auch einer Gruppe freilebender Orang-Utans vorgeführt. Jane Goodall lebt sporadisch noch heute auf ihrer Station am Gombe-Fluß, daneben hat sie eine internationale Tierschutzorganisation gegründet. Weil die tansanischen Regierungsbeamten kein „junges englisches Mädchen ohne europäische Begleitung“ in den Busch lassen wollten, wurde sie von ihrer Mutter begleitet, die im „Camp“ ein kleines Hospital für die Leute aus den umliegenden Dörfern einrichtete, was Jane Goodall half, von ihnen akzeptiert zu werden. Das Anfüttern der Schimpansen mit Bananen trug dann dazu bei, dass nach einiger Zeit bis zu 45 Tiere ihr Camp aufsuchten, einige regelmäßig. Dazu kam bald auch eine Pavianhorde, die sich zum Bedauern der Schimpansen und Jane Goodalls angewöhnte, „ständig in der Nähe herumzugammeln“. (Während man auf ihrer Station die Paviane weg haben wollte, erforschten ironischerweise die nachfolgenden jungen Affenforscherinnen Paviane, indem sie deren Horden immer näher zu kommen versuchten.) Es dauerte auf Goodalls Station sechs Jahre, bis die 20 Mitarbeiter des Forschungprojekts einen optimalen „Futterplatz“ aus Beton und Stahl für die Schimpansen gebaut hatten. Später kam noch ein zweiter für Touristen hinzu. Dian Fossey setzte sich dagegen schon früh derart rabiat für den Schutz „ihrer“ Gorillas – vor allem vor einheimischen Jägern, die sie Wilderer nannte – ein, dass man sie 1985 in ihrem „Camp Karisoke“ ermordet auffand. Andere Verhaltensforscher und Gorillaschützer führten ihre Arbeit fort. Erst kürzlich kam von dort die Nachricht, dass „drei männliche Gorillas mehrere Fallen zerstört“ hätten – und zwar „äußerst fachmännisch. Die Fallen waren für sie als Erwachsene zwar nicht gefährlich, jedoch war wenige Tage zuvor ein kleiner Gorilla in solch einem ‚Schnappseil‘ zu Tode gekommen, nachdem er sich beim Versuch, daraus zu entkommen, die Schulter gebrochen hatte.“

.

Die dritte Affenforscherin, Birute Galdikas, lebt heute noch im Wald auf ihrer „Auswilderungs-Station“ für in Gefangenschaft gehaltene oder dort geborene Orang-Utans (über 100 in den ersten 23 Jahren ihrer Forschung). Sie hatte immer wieder gegen „Holzfäller“ zu kämpfen, die ihr „Paradies“ mit Kettensägen bedrohten. Inzwischen ist sie mit einem der einheimischen Parkverwalter verheiratet und hat drei Kinder. „Für mich war die Beobachtung und Rettung von Orang-Utans kein Projekt, sondern eine Aufgabe, eine Berufung, ich wollte sie verstehen, nicht um eine akademische Karriere damit zu machen“, schreibt sie. Sie fühlte sich für das Leben und Arbeiten im Regenwald auch deswegen berufen, weil sie in einem Wald (in Litauen) gezeugt wurde und in einem anderen Wald (in Kanada) aufwuchs. „Meine wissenschaftliche Ausbildung und schlichte Verehrung des Waldes im Verein mit der genauen Kenntnis und den Fertigkeiten der Dajak (den mit dem Wald vertrauten Ureinwohnern]), brachte meine Untersuchung der Orang-Utans ein gutes Stück voran.“

.

Die drei Frauen ersetzten zwar für verwaiste Jungtiere die Mutter, die wild lebenden Affen beobachteten sie jedoch nur aus einiger Entfernung, wobei sie nach und nach mit einigen vertraut wurden; deren Biographien sind dann auch ganze Kapitel in ihren Büchern gewidmet. „Affen sind viel zu intelligent, um uns für einen der ihren zu halten. Jane, Dian und wir alle, die wir mit wildlebenden Primaten arbeiten, versuchen uns lediglich als harmlose, bewegliche Teile in die Umwelt der Tiere zu integrieren. Schließlich wollen wir ja ihr natürliches Verhalten beobachten“, meinte ein früherer Mitarbeiter von Dian Fossey. Bei den Orang-Utans war diese „höfliche Distanz“ quasi naturgegeben, da sie „Baumbewohner“ sind, wohingegen Galdikas sich als „erdgebunden“ bezeichnet. Einige von ihr aufgezogene Orang-Utans sind in „close contact“ mit ihrer Station geblieben. Einer versuchte einmal eine ihrer Köchinnen zu vergewaltigen, die anderen einheimischen Mitarbeiter von Beirute Galdikas behandelte er als Dienstboten.

.

Bei ihren ersten Annäherungsversuchen machte Dian Fossey noch Fehler: z. B. trommelte sie auf ihrem Oberschenkel, um das Brusttrommeln der Gorillas zu erwidern, dies hat jedoch eine aggressiv-abweisende Bedeutung. Ebenfalls merkte sie erst nach einer Weile, dass es besser war, sich den Tieren auf allen Vieren zu nähern und nicht aufrecht. Zudem zwang sie sich, selbst bei einem Angriff nicht wegzulaufen, nachdem sich das bei einigen ihrer Studenten als fataler Fehler erwiesen hatte. Nach zehn Monaten hatte sie das Gefühl, eine „unsichtbare Schwelle zwischen sich und den Tieren überschritten“ zu haben: „Peanuts“, ein junges Männchen aus der Gruppe 8 „futterte etwa fünf Meter neben mir, als er plötzlich innehielt, sich umdrehte und mich ansah. Gebannt erwiderte ich seinen Blick. Peanuts beendete diesen unvergesslichen Augenblick mit einem tiefen Seufzer und futterte ruhig weiter.“ Dian Fossey telegrafierte ihrem Förderer Leakey sofort: „Wurde endlich von einem Gorilla akzeptiert.“ Ein Jahr später, 1967, kam sie mit einem männlichen Jungtier ihrer „Gruppe 4“ in näheren Kontakt, das sie „Digit“ nannte und mit dem sie bald sehr vertraut wurde, auch noch, als er zu einem dominanten „Silberrücken“ heranwuchs. Ein Photo von ihm zierte 1972 das Werbeplakat des Touristenverbandes von Ruanda. Als Digit einmal Dian Fosseys Notizbuch nahm und es sorgfältig und vorsichtig studierte, ließ sich nur noch schwer sagen, wer Beobachter war und wer Beobachteter. Anschließend drehte er ihr den Rücken zu, legte sich hin und schlief ein, was ein außerordentlicher Vertrauensbeweis war. Die Szene wurde zum Hauptteil einer Sondersendung der „National Geographic“.

.

Die zunehmende Aufmerksamkeit der Medien führte u.a. dazu, dass 1997, als der Bürgerkrieg in der Republik Kongo eskalierte und die Gegend um den Zoo von Brazzaville in das Zentrum der Kämpfe rückte, die französische Armee einen Hubschrauber losschickte, um eine Gruppe von Gorillas aus der Kampfzone auszufliegen, dazu gehörte auch ein im Zoo gefangen gehaltener Schimpanse namens Grégoire mit zwei jungen Gefährten, um die sich Jane Goodall gekümmert hatte, u.a. mit Spenden von Brigitte Bardot.

.

.

Okapi „Zawadi“ im „Okapiwald“ des Leipziger Zoos. Photo: Zoo Leipzig 2011.

.

.

Primatenforschung (2)

Wenn Menschenaffen nicht reden können, sie aber viel zu sagen haben, dann kann man ihnen vielleicht beibringen, ihre Finger zu benutzen, ungefähr so wie ein Taubstummer, schlug der amerikanische Tierpsychologe Robert Yerkes 1925 vor. Zu den ersten, denen man die „American Sign Language“ (ASL) beibrachte, zählte die Schimpansin Lucy, die im Haus des Psychotherapeuten-Ehepaars Temerlin aufwuchs. Sie hatte einen Sprachlehrer, Roger Fouts, und der hatte eine Assistentin, Sue Savage-Rumbaugh. Kaum hatte Lucy die ersten von schließlich 90 Zeichen gelernt, versuchte sie schon Fouts mit Hilfe der Gebärdensprache zu belügen: Sie hatte auf den Teppich im Wohnzimmer gekackt, als er sie zur Rede stellte, behauptete Lucy, nicht sie, sondern Sue Savage-Rumbaugh wäre es gewesen.

.

Die NZZ berichtete über sie: „Wer zu dieser Zeit das Haus der Temerlins betrat, wurde Zeuge eines ungewöhnlichen Familienlebens. Hatte Lucy Durst, ging sie in die Küche, öffnete den Schrank, nahm einen Teebeutel heraus, kochte Wasser und füllte die Tasse. Dann setzte sie sich aufs Sofa und blätterte in Zeitschriften, am liebsten hatte sie die „National Geographic“ (die umgekehrt die Menschenaffen und ihre Affenforscher berühmt machte sowie auch ihre Beziehungen finanziell förderte). Bald entdeckte Lucy nach dem Tee auch noch härteren Stoff wie Bourbon und Gin.“Wenig später kam eine neue Vorliebe hinzu. „Eines Nachmittags saßen Jane und ich im Wohnzimmer und beobachteten, wie Lucy die Stube verließ“, berichtete Temerlin. „Sie ging in die Küche, öffnete einen Schrank, nahm ein Glas heraus, holte eine Flasche Gin hervor und schenkte sich drei Finger hoch ein. Damit kam sie zurück in die Stube, setzte sich auf die Couch und nippte. Doch mit einem Mal schien ihr ein Gedanke zu kommen. Sie erhob sich wieder, ging zum Besenschrank, holte den Staubsauger hervor, steckte ihn in die Steckdose, schaltete ihn ein und begann, sich mit dem Saugrohr zu befriedigen.“ Dabei blätterte sie im „Playboy“. Ihre beiden Betreuer fanden das nicht nur lustig. Lucy war eigentlich gar kein Affe mehr: „Sie war gestrandet, befand sich irgendwo zwischen den Arten.“ Das zeigte sich, als man schließlich versuchte, sie in Gambia in einem „Chimpanzee Rehabilitation Trust Camp“ auszuwildern, aber sie ängstigte sich zu sehr vor den anderen dort bereits ausgewilderten Schimpansen und das Nahrungsangebot in der neuen Freiheit ekelte sie an. Ihre Babysitterin, die angehende Biologin Janis Carter, die sie auf der Insel im Gambia-River an die Freiheit gewöhnen sollte und dafür einige Monate veranschlagt hatte, brauchte acht Jahre, bis sie es geschafft hatte. Am Ende hatte Lucy sich dort mit der Horde von „Problemaffen“, wie sie selbst einer war, abgefunden. Sie ging noch einmal zu Carter und umarmte sie, woraufhin diese in Tränen ausbrach. Lucy klopfte ihr sanft auf den Rücken, als wollte sie sagen, jetzt ist alles okay. Die übrigen Affen machten kehrt und verschwanden wieder im Wald. Lucy stand auf und folgte ihnen. Ein Jahr später fand man Lucys Leiche. Wahrscheinlich wurde sie von Wilderern getötet, denen sie sich arglos genähert hatte. Die Gründerin des „Chimpanzee Rehabilitation Trust Camps“ meinte rückblickend: „Das ganze Projekt war eine einzige Katastrophe.“ Schimpansen, die in einer normalen US-akademischen Mittelschichts-Familie aufwuchsen, könnten nicht an die Freiheit gewöhnt werden. Sie empfänden sich als Menschen, könnten vielleicht rechnen, ein bißchen Gebärdensprache und mit Messer und Gabel umgehen, aber einem Leben in der Wildnis – und wohlmöglich noch unter Affen – seien sie nicht gewachsen.

.

Ähnlich äußerten sich später auch die Schimpansenforschungs-Autorität Jane Goodall gegenüber Roger Fouts, als der sie fragte, ob er seine nächste Schimpansin, Washoe, der er die Gebärdensprache beigebracht hatte, auswildern solle, weil er keine anständige Unterbringung für sie in den USA fand. Jane Goodall schrieb ihm: sein Vorschlag sei dasselbe, „als würde man ein zehnjähriges amerikanisches Mädchen nackt und hungrig in der Wildnis aussetzen und ihm verkünden, es werde jetzt zu seinen natürlichen Wurzeln zurückkehren“.

.

Fouts arbeitete weiter mit Washoe. Mit fünf Jahren „benutzte sie 132 Zeichen verläßlich und war in der Lage, hunderte weitere zu verstehen“, zudem setzte sie ihre Wörter „zu neuen Kombinationen zusammen“. Z.B. wollte sie einen Zug aus seiner Zigarette, die Fouts gerade rauchte: „Gib mir Rauch, Rauch Washoe, Schnell gib Rauch,“ sagte sie. „Frag höflich“, erwiderte er. „Bitte gib mir diesen heißen Rauch“, antwortete sie. „Es war ein wunderschöner Satz“, dennoch schlug er ihr die Bitte aus. Sie war noch zu jung dafür. Als die das Zeichen für „Blume“ gelernt hatte, benutzte sie es auch für Pfeifentabak und andere interessante Gerüche. Fouts liebte Washoe, er plante ein großes Freigehege für sie und vier weitere Schimpansen, die Washoe inzwischen adoptiert hatte. Ihre internationale Fangemeinschaft „Friends of Washoe“ organisierte eine Spendensammlung, auch die Gemeinde Ellensburg bei Seattle, die stolz darauf war, dass in ihrem Ort jetzt „der klügste Affe der Welt“ lebte, zeigte sich großzügig. 1993 war es so weit: Als Washoe morgens aufwachte, sah sie durch eine Glastür auf eine Graslandschaft mit Klettergerüsten – und mit leuchtenden Augen verlangte sie: „Hinaus, Hinaus!“ Moja und Tatu weigerten sich wochenlang, zurück ins Haus zu gehen. Ihr Lebensraum hieß nun: „Institut für die Kommunikation von Schimpansen und Menschen“ und war ein „Modell, an dem junge Menschen eine nichtinvasive, einfühlsame Form von wissenschaftlicher Forschung kennenlernen können“.

.

Lange hörte man nichts von Washoe, aber dann meldete der „Spiegel“ 2007, dass die 1965 in Westafrika geborene Washoe „in Ellensburg eines natürlichen Todes“ gestorben sei. Auf der Webseite der „Friends of Washoe“ fand ich den Hinweis, dass sie „nach langer Krankheit starb“ (Zigarettenraucherin?). In einem Nachruf schreibt das Gehörlosenforum „my-deaf-com“: „Der einzige lebende Affe zur Zeit, der noch die Gebärdensprache beherrscht, ist die Gorilladame Koko‘. Sie lernte an der Stanford University angeblich mit über 1.000 Zeichen der ASL zu kommunizieren und später annähernd 2.000 englische Wörter zu verstehen.“

.

.

Orang Utan „Matra“ mit Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn München. Das zweite Kind gehört ihrer Mitgefangenen, es wird jedoch von Matra versorgt. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Marc Mueller.

.

.

Primatenforschung (3)