Urban Gardening

„Der Garten, das war das Einzige, was mich vor dem Verrücktwerden bewahrt hat,“ schrieb der tschechische Künstler Ludvik Vaculik über die Zeit nach 1968; ähnlich äußerten sich auch die gärtnenden Schriftsteller Bohumil Hrabal, Vaclav Havel und Pavel Kohut nach dem Einmarsch der Armeen des Warschauer Pakts in Prag.

.

Bei mir ist es noch nicht so schlimm, aber ich nehme den Garten ebenfalls zunehmend ernster. Es handelt sich dabei konkret um zwei kleine Gärten, die der taz-Genossenschaft gehören – einer oben auf dem Dach und einer unten am Café. In einem weiteren Dachgarten der Zeitung stehen zwei Bienenkörbe; sie werden von einem Imker versorgt. Viele taz-Mitarbeiter haben einen Kleingarten – meist gepachtet, mindestens einen Balkon, auf dem sie einige Nutz- und Zier-Pflanzen pflegen, und nicht zu vergessen, die vielen Büropflanzen. In der taz befindet sich auf jeder Etage mindestens eine Topfpflanzenansammlung, sie sind häufiges Gesprächsthema, besonders wenn sie kränkeln, wobei sich das biologische Wissen der Beteiligten langsam vermehrt. Es gibt bereits Firmenleitungen, die alle Büros ihrer Mitarbeiter mit Topfpflanzen ausstatten, diese leasen sie mitunter und lassen sie dann von einer Gartenbaufirma pflegen. Die Mitarbeiter dürfen nichts mit ihnen machen. Bei Ikea können sie sich jedoch „Die Gärten der Welt im Hinterhof“ – für 4 Euro 99 – kaufen und im Supermarkt „Real’“ für wenig Geld „Mein kleiner Bio-Garten“.

.

So fing alles an: Zur 750-Jahrfeier Berlin war 1987 der Volkspark Marzahn als „Gartenschau und Geschenk der Gärtner an die Hauptstadt der DDR“ eröffnet worden, den man 1991 erweiterte und ihn „Erholungspark Marzahn“ umbenannte. 2000 gelang es dort einem Verleiher von chinesischen Filmen aus Reinickendorf im Zusammenhang der Städtepartnerschaft Peking-Berlin einen chinesischen Garten mit einem Teepavillon von chinesischen Gärtnern und Arbeitern einzurichten. In den darauffolgenden Jahren kamen noch ein balinesischer, koreanischer, japanischer und ein arabischer sowie ein christlicher Garten dazu – und der Park wurde in „Gärten der Welt“ umbenannt. Mit der IGA jetzt kamen noch einige weitere Gärten dazu und aus dem balinesischen Garten wurde dank einer Industriespende ein großes Tropen-Gewächshaus, woraufhin die dort zwischen den Pflanzen stehenden Tempel von balinesischen Priestern noch einmal neu eingeweiht wurden.

.

Generell kann man sagen: Die Dörfer verschließen sich der Natur, während die Städte sich ihr öffnen. Der Münchner Biologe Josef Reichholf denkt dabei vor allem an die Tiere, die sich vom Land mehr und mehr in die Stadt wagen. Mit zu den ersten gehörte die mittlerweile allen Städtern vertraute Amsel – einst ein scheuer Waldvogel. Aber auch die vielen Garten- und Begrünungsinitiativen, die in den Städten entstanden und weiterhin entstehen, sind Ausdruck dieser veränderten Einstellung. Speziell in Berlin kam noch hinzu, dass der Staat, d.h. die Grünflächenämter in den Bezirken, sich personell und finanziell mehr und mehr zurückzogen – und stattdessen Fremdfirmen beauftragen, deren schlecht bezahlte Mitarbeiter sich mit schwerem Gerät immer mal wieder überfallartig an der urbanen Flora zu schaffen machen. Nach 1990 hatte es zunächst noch großzügigst „Begrünungsgeld“ gegeben – z.B. 100.000 DM für die gärtnerische Gestaltung eines Hinterhofs an einer Batteriefabrik in Oberschöneweide.

.

Anfänglich habe ich mich über das Wort „Urban Gardening“ geärgert: Schon wieder so ein Angloamerikanismus – warum sagt man nicht Stadtgärtnern? Aber dann verstand ich, dass es wie so vieles aus Amerika kommt, wo die Armen in den deindustrialisierten Städten wie Detroit, Chicago und New York Brachflächen besetzt und mit Gemüse bepflanzt hatten. Manche Afroamerikaner auch ironisch mit Baumwolle. Gleichzeitig bildete sich dort eine „Garden Guerilla“, die sie bei Auseinandersetzungen mit kommunalen und privaten Landbesitzern verteidigte. Bleiben wir also beim Urban Gardening, das im übrigen ideengeschichtlich auf die kalifornische Hippiebewegung zurück geht, die Anfang der Siebzigerjahre erst Landkommunen gründete und dann auch Gärten in der Stadt anlegte. Ihr theoretisches wie praktisches „Zentralorgan“ war der 1968 gegründete „Whole Earth Catalogue“. In Kalifornien experimentieren heute besonders viele Künstler mit „Öko-Kunst“, wie man das dort nennt. In England entstand vor einiger Zeit die Idee des Guerilla-Gardening: das heimliche Ausbringen von Pflanzensamen und Pilzsporen im öffentlichen Raum. In Berlin meinte kürzlich ein Teilnehmer an einem „Stadtforum von unten“ in der Kreuzberger Markthalle 9 – zu dem daneben tagenden, quasi offiziellen „Stadtforum von oben“: „Die Planer machen immer top-down-Gärten, wir müssen bottom-up-Gärten machen, d.h. aus grau – Beton – grün.“ Hierzulande wurde die Urban Gardening Bewegung auch noch von den Anthroposophen inspiriert, die in bezug auf Landwirtschaft und Bodenkunde, auf Gartenbau und Bienenwirtschaft die Klügsten sind, sie denken schon seit den Zwanzigerjahren ganzheitlich, d.h. in ökologischen Zusammenhängen. Ihr Vordenker Rudolf Steiner sah bereits 1923/24 den Rinderwahnsinn und das Bienensterben voraus.

.

Biene mit Empfangsmast auf dem Rücken und Rinder mit Forschungslöchern im Bauch. Je mehr man über diese Nutztiere forscht, desto hinfälliger werden sie.

.

Grillen im Garten, Marienfelde.

.

Das erste Urban Gardening Projekt entstand in Westberlin genaugenommen auf einem DDR-Grundstück – auf einer kleinen Verkehrsinsel, die beim Mauerbau gewissermaßen außen vor gelassen worden war. Mit Erlaubnis der Grenzsoldaten konnten zwei türkische Arbeiter dort 1983 Gemüsegärten anlegen und sich aus Abfallholz sogar zweigeschossige Lauben bauen. Ihre beiden Gärten existieren noch heute. Auch die Kinderbauernhöfe, die etwa zur selben Zeit entstanden, fingen langsam an zu gärtnern.

.

Die wahrscheinlich umfangreichsten Urban Gardening Projekte in der Stadt – das sind die massenhaft von den Anwohnern begrünten Baumscheiben. Es sind unzählige, zwar wird manche liebevolle Bepflanzung irgendwann wieder aufgegeben oder zerstört, aber es kommen immer wieder neue dazu. Die kleinen Einzäunungen werden verbessert und Sitzbänke drumherum gebaut. Anfangs versuchten die Bezirksverwaltungen diese seltsame Bürgerbewegung in Zeiten der Mieterangst noch mit Verfügungen zu stoppen. Aus Treptow hieß es 2010 beispielsweise: „Diese Begrünungsmaßnahmen mitsamt Umzäunung greifen ins öffentliche Stadtbild ein und stellen Gefahren dar.“ Das könne unter keinen Umständen erlaubt werden. In Neukölln ließ man 2015 etwa 60 Baumscheibenbänke entfernen – wegen Lärmbelästigung. Und in Pankow wurde noch kürzlich eine ganze Baumscheiben-Begrünung von Amts wegen entfernt.

.

Baumscheibenbegrünung mit Zaun und kleinem Picknicktisch in Kreuzberg.

.

Wenn man wie ich – in Vorbereitung auf das Thema „Urban Gardening“ – auf der Suche nach allem möglichen Grün in der Stadt ist, werden die Spaziergänge immer länger, gleichzeitig verfeinert sich der Blick. Und irgendwann kann man, oder jedenfalls ich, keine Werbung oder dergleichen mehr sehen, man braucht geradezu lebendes Grün im Blickfeld – und bemerkt bläuliches, gelbliches, gräuliches, bräunliches, silbriges, rötliches Grün, junges Hellgrün, altes Dunkelgrün usw.. Zum Glück stimmt es fast, was die Stadt-Werbung verspricht: „Berlin ist die grünste Stadt Deutschlands.“ Das ist zwar auch übertrieben, aber tatsächlich stößt man hier ständig auf Büsche, Bäume, Blumen, Rasenflächen und kleine Blumenbeete, auf wunderbare Gärten in Hinterhöfen, auf wahre Dschungel zwischen Gewerbehöfen. Vor den Häusern und Geschäften stehen immer mehr Kübel und Töpfe mit Pflanzen, die Fassaden werden berankt, Balkone bepflanzt, Dächer begrünt. An jedem der zigtausend Straßenbegrenzungspfähle, Poller genannt, sammelt sich mit der Zeit Erde und Staub und es sprießen irgendwelche Gräser. Manchmal sogar welche mit üppigen Blüten.In feuchten Sommern wachsen auch in den Ritzen zwischen den Naturpflastersteinen auf den Gehwegen allerlei Pflänzchen.

.

.

Es gibt vertikale Gärten, einer in der Glogauer Strasse in Kreuzberg bedeckt die ganze Fassade. Es gibt sechs „Gartenstädte“, initiiert von der 1902 gegründeten Deutschen Gartenstadt-Gesellschaft – mit „Villen für den kleinen Mann“, wie man damals sagte. Und egal welche Richtung man einschlägt, irgendwann stößt man immer auf einen kleinen oder großen Park sowie auf eine Schrebergarten-Kolonie. Letztere sind für Grünsucher besonders interessant, weil keine Parzelle der anderen im Hinblick auf ihren Bewuchs gleicht, und besonders viele Vögel singen.

.

Viele von ihnen haben es dort auf die Früchte und Beeren abgesehen und die Kleingärtner wissen nicht so recht, wie sie deren Ernteanteil beschränken können (Vogelscheuchen funktionieren nicht und in den Netzen verfangen sich die Jungvögel). Dennoch hängen in nicht wenige Parzellen Futterhäuschen und Brutkästen. Im Winter ziehen sich die Meisen aus dem Häusermeer in diese Gärten zurück. Um der Schneckenplage Herr zu werden, stellen die Kleingärtner Schalen mit Bier auf, das hilft, aber auch deren Freßfeinde, die Igel: Sie trinken gerne davon – werden jedoch anschließend oft betrunken überfahren. Der Maulwurf ist eigentlich ebenfalls ein nützlicher Schadinsektenvertilger, aber weil er dabei u.U. Rasen und Beete ruiniert, versuchen die Gärtner, ihn mit allerlei Mitteln zu vertreiben, töten dürfen sie ihn von Rechts wegen nicht: Er gehört seit 2002 zu den besonders geschützten Arten. Bei den ebenfalls gefürchteten Wühlmäusen ist nur die Bayerische und die Nordische geschützt.

.

.

Wir nähern uns dem moralischen Dilemma allen Gärtnerns: Man möchte eine harmonische Beziehung mit der Natur erreichen – und muß dabei ständig über Leichen gehen. Das geht bis zum Mähroboter, wie er auch hier auf der IGA eingesetzt wird, der die sich auf den Kurzrasen niederlassenden Insekten zerschreddert, wenn sie nicht schnell genug wegspringen oder -fliegen. Auf den Punkt gebracht hat das auf der IGA der Gerätehändler „Gartenpaul“, dessen Stand einem Waffenladen gleicht – sein Motto lautet: „Immer einen Schnitt besser als der Nachbar“.

.

Bio-Rasenmäher.

.

Nicht wenige Kleingärtner setzen auf Technik und ziehen sogar einen Handwerkerkittel bei der Gartenarbeit an.

.

Für den französischen Philosophen Michel Serres sind Pflug und Spaten gleichermaßen „Opfermesser“, mit dem alles kurz und klein geschlagen wird, die ganze chaotische Vielfalt, um hernach auf dem sauber geeggten bzw. geharkten Geviert die Homogenität zu zelebrieren, zu züchten:

„Wenn die Wut des Messers sich gelegt hat, ist alles bearbeitet: zu feinem Staub geeggt. Auf die Elemente zurückgeführt. Analyse oder: Nichts ändert sich, wenn man von der Praxis zur Theorie übergeht. Agrikultur und Kultur haben denselben Ursprung oder dieselbe Grundfläche, ein leeres Feld, das einen Bruch des Gleichgewichts herbeiführt, eine saubere, durch Vertreibung, Vernichtung geschaffene Fläche. Eine Fläche der Reinheit, eine Fläche der Zugehörigkeit…Der Bauer bzw. Gärtner, der Priester, der Philosoph. Drei Ursprünge in drei Personen in einer einzigen Verrichtung im selben Augenblick.“ Für Serres ging es dabei nicht darum, die Erde durch Bearbeitung fruchtbar zu machen: „es ging um Ausmerzen, Unterdrücken, Vertreiben, es ging um Zerstören, das Pflugmesser ist ein Opfermesser“.

.

Bei den Urban Gardening Projekten haben wir es meist mit einer Mischung aus drei Gartentypen zu tun: Nutzgärten, Ziergärten und Wilde Gärten. Letztere dienen primär dem Sammeln von Lebenswissen. Es geht darum, zuzuschauen, wie alles wächst oder eben nicht aus irgendeinem Grund, also das Leben zu studieren – was die Naturwissenschaften leider aufgeben: Sie interessieren sich nur noch für die „Algorithmen des Lebendigen“.

.

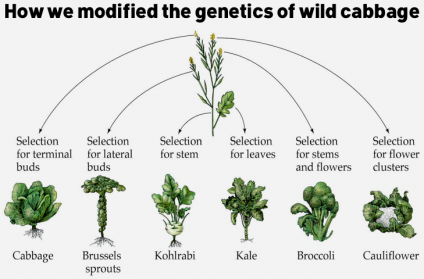

In den ästhetischen (Zier-)Gärten werden die Gewächse vorwiegend nach ihren Farben und Formen, vor allem der Blüten, ausgewählt. Eine solche „Gartenkunst“ gehört der geschichtlichen Herkunft, dem Aufwand und den Investitionen nach zur Hochkultur. Die Natur ist für diese Gartengestalter ein bloßer Materialfundus. Erwähnt sei der wohl bedeutendste und berühmteste Garten Englands – wie die Zeitschrift „Mein schöner Garten“ die Anlage „Sissinghurst“ von Vita Sackville-West nennt. Die Ehefrau eines Diplomaten schrieb mehrere Bücher über ihren Garten – zumeist Nachts, weswegen ihr „Weißer Garten“, den sie auch bei Dunkelheit bewundern konnte, als Krönung der gesamten Anlage gilt: Geometrische Beete mit Weißen Lilien, Kletterrosen, Lupinen, Eseldisteln, Honigblumen und die Blätter der Weidenblättrigen Birne. Wie viele reiche Gartenbesitzer ließ sie gärtnern. Nicht so der in Italien lebende Gärtner und Gartenbuchautor Rudolf Borchardt, dem ein Schweizer Bankier seine Liebhaberei finanzierte, ebenso sein Buch „Der leidenschaftliche Gärtner“. Borchardts Gartenphilosophie stammt aus dem Geist der Lebensreform-Bewegung und die Blume war für ihn das „Zentrum der Poesie“. Zwar schimpft er über die zu seiner Zeit in Deutschland propagierte „völkische Flora“, weil mit dem Kolonialismus Pflanzen aus aller Welt in Europa heimisch gemacht wurden, aber inzwischen haben wir ein etwas anderes Pflanzenproblem: Die Züchter meinen, ihre Kunden wollen immer neue Blumen mit immer üppigeren und knalligeren Blüten, und bei den Beerensträuchern und Obstbäumen immer verrücktere Kreuzungen mit immer größeren Früchten. So wird die Flora langsam denaturiert, verdinglicht ist sie schon lange. Mit der Gentechnik kreierte man erst violett blühende Rosen und Nelken und kürzlich auch noch blau blühende Chrysanthemen: „endlich!“ freute sich die FAZ, da Generationen von Blumenzüchtern dies vergeblich versucht hatten. Ich besuchte 2001 mit einer Staudengärtnerin einige Kleingärten in westpolnischen Kleinstädten: Dort züchteten die Kleingärtner ihre Pflanzen noch vielfach selbst, mit der Folge, dass sie noch etwa so aussahen wie unsere Gartenblumen und Nutzpflanzen in den Fünfzigerjahren. Meine Begleiterin wurde ganz neidisch.

.

Aber auch hierzulande kommt die gediegene Gartenkunst wieder – mindestens für Gutbetuchte: In Berlin wurde die zuletzt der TU angegliederte Königliche Gartenakademie in Dahlem wiederbelebt, diesmal auf privatwirtschaftlicher Basis von zwei in England ausgebildeten Garten-Designerinnen mit einer Beteiligung des Edel-Warenhauses „Manufactum“. Und eine Bonner Floristin folgte ihren Kunden, den Politikern, nach Berlin, weil sie meinte, „die Berliner haben keinen Blumengeschmack.“ Tatsächlich sagt man in der Politik noch viel mit Blumen: So belief sich z.B. der Jahres-Etat des relativ kleinen Auswärtigen Amtes für Blumen 2001 auf etwa 800.000 Mark jährlich, wie mir ein Mitarbeiter dort ausrechnete: „Alle Rednerpulte und Veranstaltungen sowie Büfetts werden mit Pflanzen bzw. Tischgestecken geschmückt. Außerdem bekommen der Minister, die zwei Staatssekretäre und die zwei Staatsminister regelmäßig frisches Grün auf ihre Schreibtische. Das wird über das Protokoll abgerechnet. Diese ganze Blumenpracht versteckt sich hinter unterschiedlichen Haushaltstiteln, etwa bei Restaurantabrechnungen, sodass eine genaue Angabe über die Höhe des AA-Blumenetats leider nicht möglich ist,“ teilte er mir mit.

.

Die Georgierin Olga Kasraschwili läßt sich von ihrem Mann Georgij wie viele andere Besucher der IGA vor einem Blumenbeet knipsen.

.

Auch die Journalistin Jutta Fischer-Geroldsen aus Bielefeld war von den IGA-Blumenbeeten angetan und wurde vor einem gerade blühenden Beet von ihrem in Berlin beim neuen Flughafen Berlin Brandenburg (BER) angestellten Onkel Joachim Fischer photographiert. Eigentlich war sie in die Hauptstadt gefahren, um über die Hintergründe der endlosen BER-Pleite zu recherchieren, weil das sonst niemand tut, wie sie sagte, aber ihr Onkel riet ihr, die Finger davon zu lassen, wenn sie nicht umgebracht werden wolle. Das selbe riet ihr dann ein auf hauptstädtische Korruptionsfälle quasi spezialisierter Journalist, der sich selbst auch nicht an diesen „Fall“ rantreut, und dann auch ein in Berlin lebender bosnischer Unternehmer, dessen Firma Aufträge für den BER ausgeführt hat. Danach gab Frau Fischer-Geroldsen ihr „Projekt“ lieber auf und widmete sich der IGA, über die sie dann ein Feature für den WDR veröffentlichte.

.

Wieder ein anderes Motiv für ihren wiederholten Besuch der IGA hatte Irmgard Schöttler aus der „Rosenstadt“ Sangerhausen, die extra wegen der Rosenpracht anreiste. Es gibt auf der IGA neben einem Rhododendrongarten auch einen Rosengarten mit 275 Sorten. Frau Schöttler fand jedoch den etwas schlichteren Rosengarten im Pankower Bürgergarten „ansprechender“. Sie meint: „Qualität geht vor Quantität“. Dafür fand sie jedoch die Organisation der IGA interessant: „Die Gartenarbeit obliegt Afrikanern, für die Sicherheit sind Russen zuständig und den Service erledigen Italiener und Araber.“

.

Viele Zeitungen haben inzwischen Kolumnistinnen, die regelmäßig über ihren und andere Gärten berichten. Dabei werden sie nicht selten zu anspruchsvollen Pflanzenexperten, die sogar Führungen durch ihren eigenen üppigen Garten anbieten. Er ist ihr symbolisches Kapital. Meine Lieblingskolumnistin ist Paula Almquist in der „Brigitte Woman“, eines ihrer Bücher heißt „Und wer gießt bei dir?“ Ein anderes hat sie dem berühmten Gartenbuch „Das Jahr des Gärtners“ des tschechischen Schriftstellers und Gärtners Karel Capek nachempfunden: Was muß in welchem Monat getan werden und was blüht wann. Über den November schreibt sie: „Wenn die Gartenfrau im Herbst aufatmend Schaufel und Hacke beiseitestellt, beginnt die lustvolle Form der Gärtnerei, die einem keine größeren Anstrengungen abverlangt als das Umblättern der Seiten in den neuen Frühlingskatalogen,“ um rechtzeitig neue Pflanzen zu bestellen.

.

Andere Kolumnistinnen mit ähnlich hohen Gartenansprüchen ironisieren ihre gestalterische Strenge, die sie nicht selten in Widersprüche verwickelt: die Kolumnistin der Berliner Zeitung, Sabine Vogel z.B.. Sie ist sehr gewissenhaft, auch auf ihrer Schrebergartenparzelle, wo sie stellvertretender Wegewart ist. Als „Öko-Spießerin“ lehnt sie zwar benzinmotor- und elektrisch betriebene Rasenmäher ab, wie sie schreibt, aber irgendwann kaufte sie sich doch eine elektrische Heckenschere, wobei sie auf die Männer schimpfte, die so ein Gerät haben, aber keine Zeit. „Männer im Garten sind eben doch nutzlos,“ sie können nicht mal richtig jäten und gießen, meint sie. Keine Garten-Kolumnistin versäumt es, die Männer gelegentlich als unfähige Hilfsgärtner und Reinredner zu kritisieren.

.

Die Frankfurter Gartenbuchautorin Eva Demski zitiert zustimmend Vita Sackville-West: „Der Gärtner muß grausam sein,“ aber dann hatte sie doch Mitleid mit ihren Usambara-Veilchen – holte sie aus dem Müll und pflanzte sie wieder ein, obwohl sie diese Blumen nicht ausstehen kann. Die FAZ nannte Eva Demskis „Gartengeschichten“ eine „Hommage an die schöne, stets gefährdete Ordnung“. Die Herstellung und Erhaltung der Ordnung in ihrem ästhetischen Garten ist ebenso „grausam“ wie die in den Nutzgärten.

.

Ähnlich äußerte sich auch Josepha Meiningen aus Lichtenberg, als sie sich im Birken- und Heide-Hain der IGA von ihrem Sohn Niklas photographieren ließ.

.

Im Gegensatz zu den Ziergärten entstanden die Nutzgärten aus der Ernährungsnot der Armen, sie institutionalisierten sich als Kleingartenkolonien in den zwei Weltkriegen. In ihren Satzungen ist vielfach noch heute festgelegt, dass auf mindestens Ein Drittel der Parzellenflächen Lebensmittel angebaut werden müssen. Aber die Zeiten, in denen z.B. massenhaft Kohl gepflanzt wurde, sind vorbei. Und damit z.B. auch die der vielen Kohlweisslinge, unserer einst häufigsten Schmetterlingsart, die ihre Eier nur auf Kohlpflanzen ablegt. Ähnlich erging es dem Kartoffelkäfer: Kartoffeln werden ebenfalls kaum noch angebaut – sie sind im Supermarkt „billiger zu haben“, wird gesagt. Zu den Kleingartenkolonien, die anfangs sogar noch Aufseher hatten, gehörte auch das Verbot zu politisieren.

.

In der Steglitzer Kolonie „Heimgarten“ kam es deswegen noch 1983 zu einem Konflikt, den der dortige Kleingärtner Gerhard Niederstucke, Pfarrer im Ruhestand, in seiner Koloniechronik erwähnt: Der Sohn des Kolonisten Reiß hatte damals die Parzelle in Abwesenheit seines Vaters zu einem „Friedensgarten“ umfunktioniert und dort Zusammenkünfte so genannter „Friedensfreunde – darunter Ausländer“ organisiert, wie es hieß. Der Vereinsvorsitzende Hartleb wandte sich deswegen an seinen Steglitzer Bezirksverband sowie an die Rechtsabteilung des Landesverbandes der Kleingärtner. Letztere befand, dass solche Meinungsäußerungen auf den Parzellen gestattet sein müssten. Der Chronist Niederstucke bemerkte dazu: die vom Studenten Reiß damals veranlasste Diskussion in der Parzelle 1a sei „eine der vielen tausend kleinen Beiträge dazu gewesen, dass die raketenbestückte Ost-West-Konfrontation nicht tödlich endete.“

.

Dieser einst proletarische Schrebergarten, in dem heute viele sogenannte Ausländer zwar nicht mehr politisieren, aber gärtnern, weist noch eine Besonderheit auf: 1972 beschloß das Bezirksamt dort den Bau eines Berufsbildungs-Oberstufenzentrums – und kündigte 64 Kleingärtnern ihre Parzellen – eine Fläche von fast 40.000 Quadratmetern. Die Verbliebenen teilten danach mit einigen der dabei Vertriebenen ihre Gärten, wobei sie sich jedoch bei mehreren Obstbäumen und Beerensträuchern ein „Mitpflückrecht“ vorbehielten. Seitdem spricht man dort z.B. vom „Helke-Apfel“ und von der „Hartlep-Brombeere“.

.

Bei den wilden Gärten gibt es einmal die, in denen zwar gezüchtete Pflanzen, Bäume und Sträucher wachsen, aber dies dürfen sie darin weitestgehend nach eigenem Gutdünken. Zum anderen gibt es solche wilden Gärten, in denen nur zuvor freilebende Pflanzen wachsen und gedeihen sollen. Auch das ist Kunst, insofern viele Pflanzen es übel nehmen, wenn man sie umpflanzt, u.a. etliche der hiesigen Orchideen, die zwar scheinbar anspruchslos auf Magerwiesen gedeihen, aber einen Bodenwechsel schlecht vertragen, weil sie auf einen bestimmten Pilz angewiesen sind. Und dann werden sie beim Umsetzen auch noch von ihren Partnerinsekten, oft nur einer einzigen Art, getrennt. „Florale Sozialfälle“ könnte man sie mit Eva Demsky nennen, wenn sie im Garten vor sich hinkümmern. Selbst an ihren natürlichen Standorten muß man sich um sie bemühen: Im Biosphärenreservat Rhön hat man extra einen Pfleger für die dort vorkommenden Orchideen angestellt.

.

Foto

Orchis italica (italienisches Knabenkraut), ihre Blüten sehen auch aus wie Knaben. Auf der IGA kann man Orchideen sowohl in den Aussteller-Hallen als auch im balinesischen Garten sehen.

.

Foto

Noch eine seltsame Orchideenart: „Telipogon Diabolicus“ – treffend bezeichnet von einem Forschungsteam um die Botanikerin Marta Kolanowska der Universität Danzig, die diese winzige Orchideenart kürzlich im Kolumbianischen Urwald entdeckte.

.

Der israelische Schriftsteller Meir Shalev schrieb ein schönes Buch über seinen „Wildgarten“. Er macht ihm anscheinend so viel Arbeit wie ein Ziergarten. An einer Stelle heißt es darin: „Die Bedeutung der Schubkarre in meinem Leben und meine Zuneigung zu ihr sind gar nicht zu überschätzen.“ In einem Sachbuch, von Reinhard Witt, wird der „Wildgarten“ als ein „Überlebensraum für unsere Pflanzen und Tiere“ bezeichnet. Der Schriftsteller Helmut Salzinger hatte genau dies im Sinn mit seinem großen Grundstück: Eine Natur-Arche in einem Meer der Verdinglichung. Ringsum befanden sich nur baumlose Weiden und Gräben, als er anfing, überall Sträucher, Büsche und kleine Bäume irgendwo auszugraben, um sie in seinem Garten wieder anzupflanzen: „Alle geklaut!“ wie er in seinem 1992 veröffentlichten Buch „Der Gärtner im Dschungel“ schreibt. Zunächst ging ihm vieles ein, aber anderes blühte geradezu auf. Und schon bald fanden sich die ersten Singvögel in seinem Garten ein – ihnen folgten wenig später die ersten Raub- und Rabenvögel. Helmut Salzinger gab dann eine kleine Zeitschrift namens „Falk“ heraus, in der er sich in „Nature Writing“ versuchte.

.

Es gibt die Geschichte einer Gartenbesitzerin, Len Howard, die sich irgendwann mehr für die Vögel als für die Pflanzen interessierte. Einzelne Tiere wurden ihr dabei sehr vertraut. Vor allem einige Blaumeisen und Amseln, die von ihr gefüttert und umhegt wurden, und vornehmlich in ihrem Garten lebten, wozu aber auch das Innere des Hauses gehörte. Das Vertrauen ging so weit, dass eine Meise aufgeregt an ihr Fenster pickte, damit sie ihr half, eine Elster zu verscheuchen, die es auf ihre Jungen abgesehen hatte. Die Autorin tat das auch. Aus der Sicht von Artenschützern und Ornithologen soll man das zwar nicht tun, aber andererseits möchte man auch nicht das Vertrauen der Tiere in seinem Garten verspielen. Dazu gehören neben den Vögeln Igel, Haselmaus, Eichhörnchen, Kröten und Frösche. Alles mehr oder weniger harmlose Tiere, auch für Gartenbesitzer. Neulich war in der Fachpresse jedoch auch einmal von einem ungewöhnlich aggressiven Grasfrosch die Rede, der Vögel, Rötelmäuse und Menschen angreift, indem er sich aufrichtet, sie lange fixiert und dann mit „schnappendem Maul“ auf sie zuhüpft.

.

Helmut Salzinger schreibt, dass er „den Garten als Versuch betreibt, Lebensraum zu schaffen, Raum für Lebewesen jeder Art.“ Dort soll wachsen, was da wachsen will. Und doch greift er immer wieder ein, und jätet z.B. gerne. Sein Garten verändert sich aber auch von sich aus jedes Jahr, wie er meint. Doch um das richtig wahrzunehmen brauchte er Jahre. Zudem wurde er beim Wachsen und Leben-Lassen noch von seiner Frau übertroffen, für die es schon ein schönes Gartenjahr war, wenn dort zwei Kröten viele Nachkommen bekamen. Für sie wäre es also vor allem wichtig, den Garten so „einzurichten, dass die Vögel, die Raupen und Schnecken satt werden. Der Rest ist für uns,“ übertreibt Helmut Salzinger, der die Nutzpflanzenecke seiner Frau nicht einmal betreten durfte. Dies ist seltsamerweise auch bei vielen sogenannten Naturvölkern in Lateinamerika der Fall: die Männer roden zwar einen Garten für die Frauen, dann ist er jedoch Tabu für sie, weil ihre Nähe die von den Frauen angebauten Pflanzen negativ beeinflussen würde.

.

Dieser Meinung war auch die IGA-Besucherin Marieluise Wittstock aus Dresden, die ein Photo schickte, das ihr Mann, aufnahm. „Zwischen den zwei Pflanzkübeln, das bin ich,“ schrieb sie dazu.

.

Auch in den Berliner Imkervereinen, deren Mitglieder inzwischen einen eigenen Stadthonigvertrieb haben, sind immer mehr Frauen organisiert. Es gibt unter ihnen einige professionelle, für die meisten ist das Imkern jedoch ein Hobby. Vor einigen Jahren wählten bereits die alten Charlottenburger und Wilmersdorfer Imker eine junge Kreuzberger Barbesitzerin, Erika Mayr, zur Vorsitzenden ihres Vereins. Sie schrieb 2012 ein Buch über „Stadtbienen“. Darin erklärte sie, warum es in Berlin besonders viele Imker gibt: Nicht nur stehen hier viele Straßenbäume, bei der Baumauswahl ließ man sich nach dem Krieg auch von einem berühmten Gärtner und Imker aus Potsdam beraten – und der, Karl Foerster, wählte gute Trachtbäume aus, deren Blütezeiten unmittelbar aufeinander folgen: Kastanie, Ahorn, Robinie und Linde… „Deshalb liegen die Erntemengen der Stadtimker auch deutlich über denen der Landimker.“ Außerdem enthalte der Stadthonig weniger Giftstoffe als der Landhonig. Von Mitarbeitern aus den Berliner Grünflächenämtern erfuhr die Autorin, dass sie mittlerweile nur noch wüßten: „Birken verursachen Schmutz und Autos werden von den Blattläusen der Linden ganz klebrig.“ Die in Mitte wohnende Schriftstellerin Nellja Veremej erwähnt in ihrem Buch „Berlin liegt im Osten“ (2015) einige neuere Anpflanzungen: Am Mauerpark und in der Lottumstrasse „exotische Kirschbäume, am Wasserturm im Prenzlauer Berg „duftende Rosen“ und in der Knaackstrasse „edle Gingkobäume“.

.

Ein drei bis fünf Meter hoher Straßenbaum kostet mit Pflege rund 1200 Euro. Eichen, Rosskastanien und Platanen leben oft nicht lange. Sie brauchen viel Wasser. „Dazu kommen Belastungen durch Abgase, weniger Nährstoffe durch kleine natürliche Bodenflächen, weniger Licht, Streusalze und Hunde-Urin,“ schreibt „Die Welt“. „Seit Jahren gibt es einen stetigen Baumverlust in der Stadt,“ der aus Kostengründen nicht mehr durch Neuanpflanzungen ausgeglichen werden kann, stattdessen hofft die Stadt auf Sponsoren und initiierte kleine Crowdfunds, die immerhin so erfolgreich waren, dass die Presse melden konnte: „Neuer Stadtbaum gepflanzt.“

An der Humboldt Universität empfehlen Wissenschaftler, Bäume anzupflanzen, „die dem Klimawandel besser gewachsen sind. Seit 2010 haben sie rund 80 Baumsorten geprüft. In Versuchen versorgten sie einige frisch gepflanzte Bäume optimal, andere aber setzten sie einem moderatem oder akuten Trockenstress aus. Außerdem untersuchten sie die Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge. Die Tests gehören zu einem gemeinsamen Forschungsprojekt von HU und dem „Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Brandenburg-Berlin“. In einem ersten Ergebnis sind unter anderem Kugel-Blumeneschen aus Ungarn, der amerikanische Amberbaum „Worplesdon“, die Kobushi-Magnolie aus Japan und das chinesische Rotholz besonders gut für Neupflanzungen in Berliner Straßen geeignet. Auch die Erlenart „alnus spaethii“ kommt als Alleebaum infrage: Sie hat eine kegelförmige Krone, ledrig dunkelgrüne Blätter und trotzt dem Wetter durch Frosthärte, Hitzetoleranz, Windfestigkeit und hohe Salzverträglichkeit.

.

„Das Problem bei Pflanzen war immer: Du willst Verhaltensforschung betreiben, aber wie soll das gehen, wenn es kein Verhalten zu beobachten gibt?“ – so fasste der englische Biologe Anthony Trewavas die Probleme seiner Wissenschaft zusammen. Doch dann brachte die Filmtechnik des „Zeitraffers“ die botanische Beobachtung voran: 1926 kam damit der Film „Das Blumenwunder“ von Max Reichmann in die Kinos. Die Pflanzenaufnahmen wurden von über 70.000 Zuschauern angesehen.

.

Der philosophische Anthropologe Max Scheler schrieb seiner Frau, er hätte im Kino fast geweint: „Man sieht die Pflanzen atmen, wachsen und sterben. Der natürliche Eindruck, die Pflanze sei unbeseelt, verschwindet vollständig. Man schaut die ganze Dramatik des Lebens – die unerhörten Anstrengungen. Am schönsten waren die Ranken.“ Der andere philosophische Anthropologe Helmuth Plessner war da gegenteiliger Ansicht: „Natürlich macht es Eindruck, wenn man im Film die Bewegungen etwa einer Ranke oder Winde“ sieht. Aber dabei eine Empfindungsfähigkeit zu unterstellen, sei grundsätzlich ein „Verrat am Wesen der Pflanze“. Ähnlich sah das auch der Lebensphilosoph Ludwig Klages. Er sprach von einer „Sachverhaltsfälschung, wenn im zeitverdichtenden Laufbild die Tabakspflanze hastig in die Höhe schießt und Wurzeln schlangenartig auseinandergleiten“.

.

Der Philosoph Theodor Lessing widmete sich dagegen 1928 ausführlich und begeistert dem Film: Er überführte für ihn die „Menschenoptik der Zeitlichkeit“ einer Täuschung und relativierte damit wohltuend die anthropozentrische Weltsicht. Auch für Walter Benjamin war der Pflanzenfilm eine hochwillkommene „Erweiterung des Blicks“, mit dem die gezeigten „Formen den Schleier, den unsere Trägheit über sie geworfen hat, von sich abtun“. Er schrieb mehrmals über die Wirkung der neuen optischen Techniken, in einem Text heißt es: „Ob wir das Wachsen einer Pflanze mit dem Zeitraffer beschleunigen oder ihre Gestalt in vierzigfacher Vergrößerung zeigen – in beiden Fällen zischt an Stellen des Daseins, von denen wir es am wenigsten dachten, ein Geysir neuer Bilderwelten auf.“

.

Aus eher praktischen Erwägungen heraus war der Biosoph Ernst Fuhrmann vom Film begeistert, er würdigte nicht nur ausführlich „Das Blumenwunder“, sondern veröffentlichte auch selbst eine illustrierte Reihe mit Monographien einzelner Pflanzengruppen, „Die Welt der Pflanze“ betitelt, sowie auch einen Bildband: „Die Pflanze als Lebewesen“. Seine Photos, die heute das „Museum of Modern Art“ besitzt, sollten es dem Betrachter ermöglichen, „sich auf das Wesen der Pflanze zu konzentrieren“. Der Schriftsteller Franz Jung sah in Fuhrmanns Arbeiten eine „Bloßlegung der geheimen Fäden, die Mensch, Tier und Pflanze verbinden“. Alfred Döblin rezensierte Fuhrmanns Fotobücher in der „Frankfurter Zeitung“, wobei er erwähnte, auch vom „Blumenwunder“-Film sehr beeindruckt worden zu sein. Danach habe er sich gefragt: „Was soll man jetzt machen? Tiere kann man nicht essen, nun sind auch noch die Pflanzen lebendig, jetzt fürchte ich mich, in ein Kohlblatt zu beißen.“

.

.

Tatsächlich zeigte das Haus der Kulturen der Welt in Berlin 2012 im Rahmen der Ausstellung „Animismus – Revisionen der Moderne“ einen sowjetischen Film, in dem ein Weißkohl zerschreddert wird, während ein anderer Kohlkopf neben ihm, an eine Art Lügendetektor angeschlossen, die heftigsten Reaktionen zeigt. Sie ließen sich als Todesangst deuten. Ironischerweise fand dort im Haus zur selben Zeit ein taz-Kongreß statt, auf dem die Tierrechtsaktivistin Hilal Sezgin bei der Frage „Was soll man jetzt machen?“ auf ihre vegetarische Lebensweise zu sprechen kam, die sie damit begründete, dass Pflanzen „keine Gefühle“ besäßen. Sie stieß mit dieser Meinung bei den Zuhörern auf heftigen Protest. Anscheinend traut man heute den Pflanzen mehr zu als nur ein Nahrungsmittel oder ein ästhetischer Genuß zu sein. Ich will annehmen, dass dies u.a. auch ein Resultat der ganzen Stadtgärtnerei ist. So meldete die Münchner Abendzeitung z.B.: „An einem Strauch in der Schulstrasse in Pfaffenhofen sind am Freitagabend nach Angaben der Polizei mehrere Zweige abgerissen worden. Der Täter ist unbekannt. Die Polizei Weißenhorn bitte um Hinweise.“ Da haben wir in gebotener Kürze den gedankenlosen Umgang mit Pflanzen als Dinge, gleichzeitig aber auch eine gesteigerte Empfindlichkeit der Öffentlichkeit ihnen gegenüber.

.

.

.

Ganz anders sah der Naturfrevel meines Bekannten Bernd aus: Er hatte LSD genommen und schlenderte guter Dinge durch den Tiergarten – über eine ungemähte Wiese, als er plötzlich bemerkte, wieviele Pflanzen er bei jedem Schritt zertrat oder umknickte. Er blieb stehen und rührte sich nicht von der Stelle, mehrere Stunden lang: bis die Wirkung der Droge nachließ – und er sich – wieder fast im Zustand normaler Gleichgültigkeit – traute, weiter zu gehen.

.

2015 besuchte der junge mongolische Schamane Sukhbaatar Tughsbayar Berlin, in einem Interview meinte er: Wenn ich durch Berlin fahre oder gehe, dann sehe ich schon, dass man versucht – und das selbst an Baustellen, die Bäume zu schonen. Das gefällt mir. Im Tiergarten fielen mir meine Ringe auf die Erde, daraufhin hat mein Schutzgeist mir gesagt: „Heb deine Ringe von der Erde auf, sie vergiftet sonst deine Ringe.“ Das habe ich nicht verstanden, da doch alles so schön grün war. Da hat mir mein Schutzgeist erklärt: Diese Pflanzen werden chemisch gedüngt, damit sie schneller wachsen. Die Natur will normalerweise, dass die Pflanzen mit den Insekten zusammenleben. Aber hier waren kaum Insekten. Darum kann die Natur nicht ins Gleichgewicht kommen.“

.

Alfred Döblin hätte sich damals, nachdem er sich den Film „Das Blumenwunder“ angesehen hatte, auch noch aus ganz anderen Gründen fürchten können: Gedreht wurde der mit einem Orchester musikalisch untermalte Stummfilm auf dem Versuchsgelände „Limburger Hof“ der BASF. Der Vorsitzende des Chemiekonzerns, Carl Bosch, war Hobbybotaniker, und seine Firma hatte gerade einen Volldünger – „Nitrophoska“ – auf den Markt gebracht. Der Film war eine Werbemaßnahme, denn der neue Kunstdünger musste bei den Bauern erst noch durchgesetzt werden. Und das wurde er dann auch. Die Biermösl Blosn sangen 1982 über das fast durchgehend kunstgedüngte Bayernland: „Über deinen weiten Fluren liegt Chemie von fruah bis spaat / Und so wachsen deine Rüben, so ernährest du die Sau / Herrgott, bleib dahoam im Himmi, mir hom Nitrophoska blau.“

.

Bei Homer gibt es den Begriff der „lachenden Wiese“. Er ist uns vielleicht nur noch in solchen wie eben erwähnten (LSD-) Momenten zugänglich, wir können uns eine „lachende Wiese“ – pratum ridet – nicht mehr vorstellen. Sie ist über Homer und Aristoteles und dann das latinisierte Griechisch, schließlich das christianisierte Latein, zu uns gelangt – als Paradebeispiel für eine Metapher. Den Poetiken und Rhetoriken des Mittelalters galt ihr Lachen als „uneigentliche Rede“, dahinter verbarg sich die „eigentliche“: eine blühende Wiese – pratum floret. Und heute haben wir es sowieso meist mit mehr oder weniger sauberen Rasenflächen zu tun. Ein Freund von mir lebt z.B. davon, dass er quadratmeterweise „Rollrasen“ verkauft.

.

Inzwischen ist die Technik der Zeitraffer- und der Mikrophotographie sehr viel weiter fortgeschritten, außerdem vergeht heute kaum noch ein Tag, an dem auf einem der vielen Fernsehkanäle nicht ein mit dieser Technik aufgenommener Pflanzenfilm gezeigt wird, daneben auch im Botanischen Garten und auf der Grünen Woche. Unser Staunen wird dadurch langsam geringer. Könnte es aber vielleicht doch sein, dass wir damit – über diesen technischen Umweg – der „lachenden Wiese“ auch in Wirklichkeit wieder näher kommen?

.

Die große Wiese in der Mitte des IGA-Geländes. Der Lamarckismusforscher Peter Berz hat mit Hilfe seines DDR-Pflanzenbestimmungsbuches und einer Lupe auf der Langgraswiese und drumherum einige Pflanzen identifiziert: „Am Wegrand, auf der wilden Wiese bei den Wasserspielen: Wimper Perlgras (Melica celiata), Immergrünender Gamander (Teucrium), Blaunessel (Cocosmia Montbretie), Heidenelke (Dianthius deltoides), Gemeiner Hornklee (Lotus corniculatus). Am Wegrand, überall und überreich: Wilde Möhre, Sterndolde und Wassersumpf-Kresse. Am Aufgang zum Aussichtsturm: Dornige Spinnenpflanze (Cleome spinosa) und Fiederblättriges Schmuckkörbchen.“ Der Baum gehöre da aber nicht hin – auf die Langgraswiese, und sie selbst sei in Wirklichkeit auch weniger hügelig gewesen, fast eben.

.

Es gibt eine Berlinerin namens Anette Muck, die regelmäßig Photos von der Entwicklung ihrer Balkonpflanzen und dem Verhalten von Insekten in ihren „Balkonblog“ im Internet stellt, mit kurzen Erklärungen versehen. Ihr blog „meinbalkon“ ist nur einer von vielen im Internet, auch die Liste von Büchern über Balkonpflanzen ist lang. Anette Muck berichtete zuletzt über die Ernte ihrer zwei Kohlrabis und die Raupen, die sich in deren Blätter reingefressen hatten. Sie war überrascht, wie viel sie geschafft hatten.

.

.

Die Kreuzberger Hobbyimkerin Rita Besser beobachtete vor einiger Zeit eine seltsame Verhaltensänderung bei ihren zwei Bienenvölkern, deren Kästen auf dem Dach standen: Sie wurden immer aggressiver, im Winter ist ihr dann ein Volk eingegangen. Die Ursache dafür sieht sie darin, dass ein Mobilfunk-Sendemast auf dem Dach des Nachbarhauses errichtet wurde. Ihr Mann der eine Ausbildung als Baubiologe macht, beschäftigte sich dann näher damit. Er meint: „Ihre Fühler wirken wie Antennen, das macht die Bienen verrückt. Die Stöcke standen ja nur 10 Meter Fluglinie entfernt von dem Mast – das war zu nahe. Die können von den elektromagnetischen Wellen sterben“.

.

Obwohl die Industrie und ihre Forscher das bestreiten, gibt ihm eine Broschüre des Kreuzberger Stadtteilausschusses mit neuen Forschungsergebnissen über diesen Elektrosmog recht: „Informationen zu Mobilfunk und UMTS“ betitelt. Ein neusseländischer Forscher meint darin: „Die Handys werden innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit die Fallzahl vieler neurologischer Krankheiten sowie der Gehirntumore ansteigen lassen.“ Rita Besser entschärfte das Problem für ihre Bienen, indem sie ihre Völker in den Hinterhof stellte, wo die Strahlung nicht mehr so stark ankam: „Die Feldstärke eines elektromagnetischen Feldes im freien Raum nimmt mit dem Quadrat des Abstands zur Sendeantenne ab,“ heißt es dazu in der Broschüre. „Die Hauswände haben zudem laut Rita Besser eine abschwächende Funktion“.

.

Ich führte vor einiger Zeit unabsichtlich ein Experiment mit einer solchen Strahlenquelle durch, indem ich neben einem kleinen „Router“ (für den Internetempfang) eine große Yuccapalme in den Konferenzsaal der taz stellte: Nach zwei Monaten waren ringsum die Blätter dieser ziemlich robusten Pflanze vertrocknet – innerlich verbrannt. Daraufhin stellte ich eine vergleichsweise zarte Birkenfeige neben den Router: Ihr gelang es nach einigen Monaten, den der Strahlenquelle allzu nahen Ast davon weg zu drehen. Ob das reicht, muß sich noch zeigen.

.

Yuccapalme mit Router auf der Metallsäule.

.

Um gut zu Imkern, auch nur mit wenigen Bienenvölkern, braucht es etliche Jahre. Eines der Völker auf dem Dach der taz wurde kürzlich von einem Wespenschwarm getötet, so dass es in diesem Jahr nur wenig oder gar keinen Honig geben wird. Beim Imkern wie auch bei den Urban Gardening Projekten scheint es im übrigen ein Problem zu sein, dass viele ihr Interesse daran nicht jahrelang durchhalten können, weil sie einer Arbeitsstelle hinterherziehen, zu oft unterwegs sein müssen oder der Langsamkeit des pflanzlichen Gedeihens sonstwie nicht Rechnung tragen können. Nicht wenige Pflanzen brauchen einige Jahre, bis sie das erste Mal richtig tragen, Obstbäume noch viel länger.

.

Wir leben dagegen heute in nachgesellschaftlichen Projektwelten und die Projekte werden, wie die Produktzyklen, immer kürzer – d.h. kurzlebiger, auch die eigenen. Das Urban Gardening könnte eine Art Mode sein oder sich dazu entwickeln. „Man braucht dazu so gut wie nichts, nur den einfachen Übergang vom Männlichen zum Weiblichen, damit der Modus (le mode ) zur Mode (la mode ) wird; das Wort bleibt das gleiche, aber die angesprochene Sache ist nicht mehr die gleiche,“ meint der französische Waldpsychiater Fernand Deligny.

.

Die Zeitschrift „Gartenlust“, die wie die „Landlust“ inzwischen eine Riesenleserschaft hat – und dutzendfach imitiert wird, titelte: „Kleingärtner – das klingt ziemlich piefig. Urban Gardening gibt dem Freizeitgärtnern ein ganz anderes Gewicht.“ Als wir in den Siebzigerjahren auf dem Land anfingen zu gärtnern, war uns solch Distinktionsdenken bei der Bepflanzung von Beeten fremd. Jeder Rat war willkommen. Und unser Zentralorgan war damals das altehrwürdige Informationsblatt der gärtnernden Nonnen der Abtei Fulda. Im übrigen gibt es heute genug Urban Gardening Kritiker, die viele dieser mit politischem Anspruch auftretenden Projekte für zu spießig – zu klein gedacht – halten, wenn sie ihnen nicht sogar vorwerfen, damit der Gentrifizierung Vorschub zu leisten. Andere finden die massenhafte Begrünung der Baumscheiben schrecklich kitschig. Diese sind jedoch mindestens so unterschiedlich bepflanzt oder sonstwie gestaltet wie die Vorgärten der Wohnhäuser in Stadtrand-Bezirken wie Britz, Buckow und Rudow. Dort die Straßen entlang zu gehen ist abwechslungsreicher und ethnologisch anregender als jeder Schaufensterbummel.

.

Charlotte Brenner aus Rudow vor ihrem Vorgarten.

.

In London ist der Spatz aus der Stadt verschwunden, weil die Vorgärten aus Parkplatznot zum Abstellen von Autos umgenutzt wurden, sagen jedenfalls die englischen Spatzenforscher. Hierzulande sind bereits Hamburg und Münster nahezu „spatzenfrei“. Als Faustregel gilt wohl: Je reicher eine Stadt, desto weniger Tiere und Pflanzen. Das „Hamburger Abendblatt“ titelte im Juni „Hamburgs Gärten leiden unter Vogelarmut“. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete im Frühjahr von einer Ausstellung in Landshut, die neue Trends bei den Hausgärten zeigte, ihr Fazit: „Büsche, Gras und Blumen werden durch allerlei Scheußlichkeiten aus Pflastersteinen, Beton und Kies verdrängt.“ In den Achtzigderjahren waren auch mal Gartenteiche mit Wasserpflanzen groß in Mode. Mit Sommerbeginn titelte die selbe Zeitung: „München verfärbt sich von grün zu betongrau“. Schuld daran sei der enorme Zuzug, was ja auch für Berlin gilt, wo wegen der vielen Industrieruinen und –brachen aber immer wieder neue Stadtgärten entstehen.

.

Zu den Urban Gardening Projekten gehören auch die „interkulturellen Gärten“ (den Anfang machte eine Gruppe von jugoslawischen Flüchtlingsfrauen). Erwähnt sei der „bürgernahe interkulturelle Garten“ am Schöneberger Gleisdreieck, von dem es kürzlich im Internet hieß, er habe „Feinde. Zum dritten Mal wurde die mühsame Bepflanzung zerstört. Dabei erkennt der Senat dort die Arbeit als Beitrag zur Integration an.“ Nicht wenige Bepflanzungen ohne Zaun drumherum leiden unter Blumendiebstählen, u.a. auch der Café-Garten der taz. Dennoch hofft man immer auch ein bißchen, der Dieb möge damit glücklich werden, mindestens seine Mutter. Ärgerlich ist vor allem, wenn ein Passant z.B. eine Rosenblüte vom Strauch vor dem Café abpflückt und diese wenige Schritte weiter wegwirft. Am Neuköllner Richardplatz wird mit Schildern in den Schaufenstern über den dortigen Blumendiebstahl geklagt.

.

Urban Gardening Projekte werden inzwischen gefördert, weil und insofern sie sozial integrative Aufgaben zu erfüllen versprechen. Seit 2003 sind über 100 „interkulturelle Gemeinschaftsgärten“ entstanden, ferner „Bürgergärten“, wie der auf der Laskerwiese in Friedrichshain, „Nachbarschaftsgärten“ und „Generationengärten“ , wie z.B. an der Kreuzberger Falckensteinstrasse. Dazu zählen muß man auch die „Unigardening-Projekte“, wie sie sich nennen, die Studenten u.a. auf dem Campus der TU und dem der Kunsthochschule in Weissensee anlegten. Daneben gibt es schon seit fast 100 Jahren für die Berliner Schüler Gartenarbeitsschulen – in vielen Bezirken. Sie sind z.T. riesig. In Marzahn-Hellersdorf ist jetzt einer geplant.

.

Umgekehrt gibt es aber auch Brachland, auf dem einige Generationen lang ein nahezu unberührter Wildwuchs entstand. In Schöneberg hat man das Ganze eingezäunt und zum Wildgarten „Südgelände“ erklärt, mit einem Café und einer Bühne, auf der die Schauspielerin „Fräulein Brehms Tierleben“ kenntnisreich über Regenwürmer aufklärt, dem wohl wichtigsten „Partner“ der Stadtgärtner, die auf möglicherweise kontaminierten Böden oder gar auf Beton und Asphalt siedeln und deswegen Hochbeete – meist aus Holz – bauen. Diese müssen mit Erde gefüllt werden – mit guter Erde, die durch den Magen von Regenwürmern gegangen ist. Die Bodenqualität ist ein Dauerthema in den Gärten, erst recht das Gedeihen eines Komposthaufens.

.

Der samstägliche Kompostkreis in einer Charlottenburger Schrebergartenkolonie; die aufgestelzte braune Hütte im Hintergrund ist ein Taubenschlag.

.

Der Taubenbesitzer Zygmunt Kowalski (rechts), er hat bereits viele Preise mit seinen Tauben gewonnen.

.

Einige seiner Tauben auf einem Dach in der Nähe der Kleingartenkolonie.

.

Um nicht auch noch die letzten Moore abzutorfen und sie als Gartenerde zu verkaufen, hat man ausgehend von einem kalifornischen Modell in Wassmannsdorf am neuen Flughafen BER ein modernes Klärwerk gebaut, das die Abwässer der Stadt mittels einer Klärschlammvererdungsanlage und Bakterien in Humus rückverwandeln soll, d.h. aus Scheiße Rosinen machen kann. Bisher ist das jedoch bloß theoretisch der Fall, denn der Klärschlamm enthält noch zu viele Schwermetalle, Medikamentenrückstände und unliebsame Keime, als dass man die frische Erde z.B. den Bauern anbieten könnte. Sie wird einstweilen noch verbrannt und liefert so dem Klärwerk Elektrizität. Eine EU-Verordnung legt fest: Wenn die Klärschlämme hinsichtlich des Schadstoffgehalts die Vorschriften erfüllen und hinsichtlich der Nährstoffgehalte den Vorgaben der Düngemittelverordnung entsprechen, dürfen sie auf die Äcker gebracht werden, jedoch nicht auf Grünland und Gemüseanbauflächen. Bisher kommen nur etwas 25% der zwei Millionen Tonnen Klärschlammtrockensubstanz, die jährlich in Deutschland anfallen, auf die Äcker. In etwa zehn Jahren will man mit einer neuen Verordnung den Klärwerken das Phosphorrecyling zur Pflicht machen. Daneben sollen unter den Stadthäusern Wurmkompostierungsbehälter gebaut werden. Derzeit sind wir jedoch „von einem ganzheitlichen Denken in Wertstoffkreisläufen noch weit entfernt,“ heißt es.

.

In Deutschland gehen im Durchschnitt pro Jahr und Hektar zehn Tonnen fruchtbarer Boden durch Erosion und Humusabbau verloren. Dem gegenüber steht ein jährlicher natürlicher Bodenzuwachs von nur etwa einer halben Tonne pro Hektar. Weltweit sind es mehr als 24 Milliarden Tonnen, die alljährlich durch Erosion abgetragen werden. Abgesehen davon muß das, was die Pflanze an Nährstoffen aus dem Boden zieht auch irgendwie wieder ersetzt werden – sei es durch chemischen oder organischen Dünger oder durch Komposterde. Die „Deutsche Welle“ berichtete Mitte Juni: „Die Bodenersion wird zur globalen Gefahr“. (*)

.

In „Oya“, eine der Zeitschriften aus der Urban Gardening Bewegung, heißt es: „Der Gang zur Toilette ist ein Akt politischen Handelns“, wozu in einem Bildteil neun alternative Möglichkeiten zur direkten Umwandlung von Fäkalien in Humus oder Kompost vorgestellt werden. Die meisten Urban Gardening Projekte haben keinen Wasseranschluß. Für ihre Pflanzen stellen sie große Wassertanks auf, aber für die Toiletten müssen sie sich etwas einfallen lassen. Es gibt in Berlin Ingenieurgruppen, die daran arbeiten. Man soll „Klug scheißen,“ heißt es. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich werden Trenntoiletten getestet, die aus Urin einen Flüssigdünger mit hohem Phosphorgehalt herstellen sollen.

.

Das ist ein noch unfertiges Bio-Klo, es dient erst einmal noch der Hobbygärtnerin Dorothea Schott als provisorisches Gewächshaus, das bis zum späten Frühjahr mit Plastikfolie eingekleidet wird: „ganz unökologisch,“ wie die Besitzerin zugibt.

.

Die Stadtgärten wollen nicht nur der Bodenerosion, sondern auch der Erosion des Sozialen entgegenwirken. In utopischer Hinsicht hat bereits der Frühsozialist Charles Fourier mit seinem noch vertikal organisierten Genossenschafts- bzw. Kommunemodell „Phalanstères“ die heute eher horizontal vernetzten Stadtgärtner-Kollektive 1808 vorgedacht. In seiner „Theorie der vier Bewegungen und der allgemeinen Bestimmungen“ heißt es: „Eine Serie der Leidenschaften (als Gruppe betrachtet) besteht aus Personen, die sich in jeder Hinsicht voneinander unterscheiden, in Alter, Besitz, Charakter, Verstand etc. Die Mitglieder müssen so gewählt werden, dass sie miteinander kontrastieren und eine Stufenfolge von reich zu arm, gebildet zu unwissend, jung zu alt etc. ergeben. Je größer und abgestufter die Unterschiede sind, um so mehr fühlt sich die Serie zur Arbeit hingezogen, erhöht sich ihr Gewinn, und das erzeugt soziale Harmonie.“

.

Fourier verdeutlicht das am Beispiel der „Birnen-Serie“: „Man wird 600 Personen in Gruppen aufteilen, die sich mit der Kultur von jeweils ein bis zwei Birnensorten beschäftigen. Es wird eine Gruppe von Züchtern der Butterbirne, der Bergamottbirne, der Rousseletten usw. geben. Wenn jeder sich in die Gruppe seiner Lieblingsbirne hat aufnehmen lassen (man kann in verschiedenen Gruppen Mitglied sein), so wird es vielleicht gut 30 Gruppen geben, die sich durch Banner und Zierrat unterscheiden.« Fourier denkt die Leidenschaft in der Arbeit nicht zuletzt von der Birne selbst her: »Handelt es sich um eine Zwitterpflanze wie die Quitte, die weder Birne noch Apfel ist, so stellt man ihre Gruppe zwischen zwei Serien, denen sie als Bindeglied dient. Diese Quittengruppe ist die Vorhut der Birnenserie und die Nachhut der Apfelserie. Unter den Leidenschaften gibt es zwittrige und bizarre Neigungen, ebenso wie man unter den Pflanzen Mischformen findet, die keiner Sorte zugehören. Die genossenschaftliche Ordnung zieht aus allen Wunderlichkeiten ihren Vorteil und weiß alle erdenklichen Leidenschaften zu nützen.“ So weit Fourier.

.

Er verspricht, dass „jede Arbeit zu einem Vergnügen wird, sobald die Beschäftigten in progressive Serien geordnet sind.“ Und dass dann Folgendes passiert: „Wie überall in der genossenschaftlichen Ordnung kommt es zu einem erstaunlichen Resultat: Je weniger man sich um den Gewinn kümmert, um so mehr verdient man.“

.

Für die Philosophin Christine Blättler ist es dabei wesentlich, „dass Fouriers Welt durch und durch erotisch ist. Alles begehrt und ist begehrlich. Alles basiert auf leidenschaftlicher Anziehung und richtet sich auf Lust hin aus. Das wahre Glück besteht nur in der ‚Befriedigung der Leidenschaften‘.“ Und diese erschöpfen sich nicht: „Es gibt hier Begehren in der Überfülle, nicht Bedürfnis aus einem Mangel heraus. Es gibt nur Sonntage. Es kann gar nicht zu viele Birnensorten geben.“

.

Bei den Äpfeln ist das inzwischen „Common sense“. Eine Zeit lang dachte ich, Pomologen, also Apfelforscher, gäbe es nur in der DDR. Ich hatte dort einige kennengelernt, während in der BRD ab den 60er-Jahren cirka fünf Millionen Apfelbäume gefällt wurden – es gab dafür Prämien von der Europäischen Gemeinschaft in Höhe von 50 Pfennig pro Baum. Den Verantwortlichen schwebte ein europäischer „Einheitsapfel“ vor. Mit dem Erstarken der Ökologiebewegung Ende der 70er drehte sich aber der Wind, heute gibt es in Deutschland wieder rund 2.000 Apfelsorten. Wirtschaftlich scheinen sie jedoch ohne große Bedeutung zu sein, denn diese Wissenschaft wird heute an keiner Universität mehr gelehrt. Im Kreuzberger Prinzessinnengarten halten gelegentlich freiberufliche Pomologen Vorträge. Ein ostdeutscher aus Werder erzählte mir, dass er andauernd zu Veranstaltungen irgendwo im deutschsprachigen Raum unterwegs ist.

.

Foto

Auch auf der IGA ist ab August Erntezeit. Auf dem „Weltacker“ schon jetzt.

.

Der Prinzessinnengarten am Moritzplatz nennt sich wegen seiner Beete in transportablen Kisten „nomadischer Garten“. Und tatsächlich sind einige der Pflanzen dort mit ihren Kisten auch gelegentlich unterwegs – zu einer Ausstellung z.B.. Die Gartengründer werden in den U-Bahnhöfen mit dem Spruch „Wir lernen vom Gemüse“. Sie verstehen sich nicht als Gärtner, sondern als Kuratoren (von „curare“ – sich um etwas sorgen). Robert Shaw war Filmemacher und Marco Clausen Historiker. Ersterer lebte zuvor auf Kuba und begeisterte sich dort für die aus der Not geborenen „Stadtgärten“, letzterer arbeitete u.a. in der Gastronomie. 2008 gründeten sie eine gemeinnützige Firma: die „Nomadisch Grün gGmbH“ und pachteten das Gelände eines ehemaligen Flohmarkts. Ihr Ansinnen hefteten sie zunächst mit Zetteln an den Zaun. In einer Anzeige in der Stadtzeitung riefen sie sodann dazu auf, ihnen beim Entmüllen der „6000 Quadratmeter Brachfläche“ zu helfen: „Es kamen über 100 Leute. Ein Dixi-Klo war das einzige, was wir bis dahin hatten.“ „Es kommen immer neue Mitmacher vorbei, tun was, klinken sich in das Projekt ein. Im August 2009 wurden die ersten Beete aufgebaut, dann haben wir angefangen, zu kochen und eigenes Gemüse zu verkaufen.“ Als nächstes kam ein Imker und stellte sechs Bienenstöcke im „Prinzessinnengarten“ auf. Inzwischen sind es vier Imker, die das Projekt nutzen und von denen die anderen profitieren, vor allem die Pflanzen. Es kam die dänische Künstlerin Åsa Sonjasdotter, die mit Kartoffeln arbeitet. Sie initiierte ein nomadisches Kartoffelfeld mit den unterschiedlichsten Sorten, mittels derer sie die Geschichte dieser Kulturpflanze gewissermaßen nachvollziehbar machte. Shaw und Clausen schätzen, dass es mittlerweile etwa 500 Leute sind, die zwischen ‚regelmäßig‘ und ‚auf eine Stunde‘ vorbeikommen. Natürlich passieren bei diesem weitgehend selbstbestimmten Engagement viele Mißverständnissen: Es kommt zum Einpflanzen von hybriden oder von stark mit Insektiziten behandelten Pflanzen oder zum vorzeitigen Abernten ganzer Möhrenbeete. Aber, so meint Shaw, „gemeinschaftlich gemachte Fehler sind gute Fehler. Es gibt Profis, die laufen hier rum und entdecken laufend Fehler – hier Stickstoffmangel, da zu früh Gepflanztes…“

.

Erwartungsgemäß beteiligen sich viel mehr Frauen als Männer an dem Projekt, wobei letztere auch noch lieber reden als mitarbeiten. „Gerade die türkischen Frauen sind sehr an Gartenarbeit interessiert,“ hat Shaw festgestellt. Inzwischen gibt es auf ihrem Gelände eine Nachbarschafts-Akademie – in einem Haus ohne Wände – mit Wänden wäre es nicht genehmigt worden. Ihre Pachtverträge sind – gemessen an Vegetationszyklen – zu kurzfristig. Die Initiatoren sehen ihre Arbeit als „gemeinnützig“ an, denn ihr Stadtgarten diene der „Belebung sozial schwacher Quartiere, der Sicherung der Lebensmittelversorgung, der Förderung von Biodiversität, der CO2-Reduktion, sowie der Verbesserung des Mikroklimas und der Verschönerung der Stadt“. Auf ihrer Internetseite erfährt man zudem, dass das Projekt zusammen mit 13 anderen in einem Wettbewerb „Über Lebenskunst“ von der Kulturstiftung des Bundes und dem Haus der Kulturen der Welt ausgewählt wurde, um den „Prototypen für einen Ein-Quadratmeter großen Acker zu entwickeln, der die urbane Landwirtschaft zu den Menschen nach Hause bringen soll: auf den Balkon, das Fensterbrett, die Hauswand…“ Im übrigen besteht die „Gemeinnützigkeit“ des Prinzessinnengartens darin, dass er den Gedanken an eine öffentliche Nutzung von Brachflächen äußerst anschaulich verbreitet. Ähnliches gilt für die z.T. winzigen Gärten in der Urban-Gardening-Kolonie auf dem riesigen Tempelhofer Feld, wo auch eine Anlaufstelle für Stadtgärten-Interessierte angesiedelt ist: das „Allmende-Kontor“. Das nicht mehr genutzte Flugfeld wurde erst besetzt, dann wurde gegen Bebauungspläne des Senats per Volksentscheid durchgesetzt, dass es quasi von unten genutzt werden durfte – „bespielt“ nennt es der Geschäftsführer der landeseigenen „Grün Berlin GmbH“, die dort nun für „Ordnung“ sorgt und auch die IGA organisiert hat.

.

Das allerdings auch die IGA-Besucher die Beete bespielen (hier im Bereich „Grabgestaltung“) sehen die Parkwächter nicht gerne. „Eine besondere, innovative und im Trend liegende Gestaltungsvariante ist die fließende Grabform, bei der feste Grenzen aufgehoben sind und Gräber ineinander übergehen,“ heißt es auf der Internetseite der IGA. Hier im Bild ist diese Variante jedoch nicht sichtbar.

.

Es gibt Urban Gardening Projekte, in Friedrichshain der „Nachbarschaftsgarten Rosa Rose“ z.B., die bereits mehrmals umziehen mußten. Beim letzten Mal gestalteten die dortigen Gärtner ihre Vertreibung als eine beeindruckende Menschenkette mit Pflanzen, die sich durch den Bezirk schlängelte. Es gibt aber auch einigermaßen gesicherte Stadtgärten, sie entstehen in einer Kooperation von unten und von oben, d.h. mit Künstlern, Gärtnern und Bezirksplanern: der „Chomeniusgarten“ am Neuköllner Richardplatz z.B., der zur 750-Jahrfeier der Stadt 1987 eröffnet wurde.

.

Bei der Planung des Britzer Gartens anläßlich der IGA 1985 konnten sich erstmalig die „Grünen“ unter den Planungsexperten etwas einfallen lassen. U.a. wagten sie es, vier uralte Weidenbäume aus Westdeutschland umzupflanzen – in ein künstliches Feuchtgebiet. Als Beitrag zur IBA 1987 errichtete man in der Bernburger Strasse nahe dem Potsdamer Platz in der Mitte eines Wohnblocks – mit der Nummer 6 – einen Teich mit Schilf, der Teil einer Wasserrecyclings-Anlage war, die nun zu einer Aquakultur (mit Speisefischen) und einer Hydrokultur (mit Nutzpflanzen) ausgebaut wird. Solch ein Aquaponik, wie es auch genannt wird, gibt es bereits in Tempelhof in einer Fabrik und am Holzmarkt. Diese und andere Versuchsanlagen werden von verschiedenen Seiten finanziell gefördert. „Die Welt“ schrieb: „Indoor-Farming erobert jetzt die Großstädte“.

.

Das Urban Gardening hat unter Umständen auch einen technischen Reiz. U.a. in Form von Permakultur-Gärten: Dafür braucht es ein Wasserkreislaufsystem, eine Heizung und ein Gewächshaus. Aber dann hat man mit etwas Glück auch das ganze Jahr über Gemüse und Kräuter zur Verfügung. Einige Bodenkundler propagieren das Gärtnern mit „Terra Preta“ – Schwarze Erde. Sie wird laut Wikipedia mit Holz- und Pflanzenkohle, menschlichen Fäkalien, Dung und Kompost hergestellt sowie mit Tonscherben und gelegentlich auch Knochen und Fischgräten.

.

.

Erwähnt sei ferner eine globale – fast schon ins Religiöse – lappende sozio-ökonomische und ökologische Bewegung, deren Alpha und Omega Milchsäurebakterien sind. Diese werden „EM“ – Effektive Mikroorganismen – genannt und so heißt auch die Bewegung selbst: Es gibt bereits EM-Kaffee, EM-Gemüse, EM-Erdbeeren, EM-Äpfel, Käse aus Milchviehhaltung mit EM, EM-Eier, EM-Fisch, EM-Fleisch, EM-Wurst, EM-Wein – demnächst auch noch EM-Bier und -Limonade. EM ist laut dem etwas ungenau bleibenden „EM Journal“ eine Lösung aus Zuckerrohrmelasse, von und in der „genau definierte“ Milchsäuremikroben, Hefepilze und Photosynthesebakterien leben. In den Handel gelangt diese „braune Flüssigkeit“, die auch als „Mikroben-Cocktail“ bezeichnet wird, in Flaschen oder Kanister mit dem „internationalen Zeichen EM1“. Es ist eine Erfindung des japanischen Gartenbauprofessors Teruo Higa.

Anwenden kann man sein Konzentrat nahezu überall: auf Feldern, in Wäldern, auf Wiesen und Äckern, im Kuhstall, auf den Kühen, auf der Diele, in der Scheune, in der Küche und in Weiterverarbeitungsbetrieben. Alles soll dadurch verbessert werden: die Lebensmittel schmecken intensiver, die Milch wird haltbarer, die Tiere und Pflanzen gesünder. Darüberhinaus gibt es noch viele weitere „EM-Lösungen“: Sie werden regelmäßig auf den Webseiten des „EM Vereins“, der „Gesellschaft zur Förderung regenerativer Mikroorganismen“ und in den „EM-Journalen“ vorgestellt. Ich habe den Mikroben-Cocktail bei den Topfpflanzen in der taz ebenfalls angewendet, allerdings nur halbherzig.

.

Das Gegenteil von dieser praktischen Bewegung ist die eher theoretische „Degrowth-Bewegung“, die im vergangenen Jahr mit einer großen Konferenz in Leipzig von sich reden machte. Es geht dabei, wie der Name sagt, um Argumente, nicht für eine Effektivierung, sondern eine Reduzierung des Wirtschaftswachstums. Zuvor hatte der Soziologe und Mitbegründer der Weltrettungs-Stiftung „Futur Zwei“ Harald Welzer auf dem 18. „Philosophicum“ der Jesuiten in Lech bereits ausgeführt, dass die Ökologiebewegung – inklusive Parteien, Lehrstühle, NGOs, Garteninitiativen, Umweltbundesamt- und -ministerien – seit der berühmten Studie „Die Grenzen des Wachstums“ (1972) eine enorme „Karriere“ gemacht habe. Gleichzeitig werde jedoch jedes Jahr „ein neues Weltrekordjahr im Material- und Energieverbrauch“ angezeigt. Eine ebenso absurde wie katastrophische Entwicklung. Seine Zeitschrift „Futur Zwei“ wird neuerdings von der taz herausgegeben.

.

.

Zurück zum Stadtgrün: Beim Suchen danach, es war mehr ein Spazierengehen und Herumschnüffeln, entwickelte ich einen gewissen Hang zur Vollständigkeit, d.h. ich wollte möglichst alle Grünflächen in Berlin kennen lernen. Das beseelte auch schon viele Autoren von Büchern über Urban Gardening, die eine Art Katalog dieser Gärten erstellten. Es gibt neben der soziologischen inzwischen aber auch noch andere Forschungsbereiche, die sich mit den alten und neuen Gärten befassen und ganz grundsätzlich mit dem Grün in der Stadt. Ich interviewte dazu u.a. den Landesbeauftragten für Naturschutz, den Stadtökologen und Landschaftsplaner an der TU Ingo Kowarik. Von ihm hatte ich zuvor eine umfangreiche Studie über den aus China importierten Götterbaum gelesen, der in Berlin inzwischen der häufigste Baum sein dürfte. Die Gärtner raten, ihn in einem Betonkasten zu ziehen, sonst wird man ihn nicht wieder los, weil er beim oberirdischen Absägen seine unterirdische Triebkraft verstärkt. Linné hatte ihn einst in das Palmenhaus auf der Pfaueninsel gepflanzt, weil der Götterbaum mit seinen gefiederten Blättern durchaus gelegentlich palmenartig wächst. Er ließ sich jedoch hier nicht vermehren – bis Berlin 1945 in Trümmer lag, da legte er los – und wuchert seitdem grandios, man zählt ihn zu den „invasivsten Arten“. In Wien führte man 1856 neben dem Götterbaum den Ailanthus-Spinner ein, Es handelt sich dabei um einen schönen braunen Schmetterling aus China, dessen Raupen ausschließlich von Götterbaumblättern leben. Nach ihrer Verpuppung läßt sich aus ihrem Kokon eine Seide – die sogenannte „Eri-Seide“ – herstellen, die haltbarer und billiger als die übliche sein soll. Das Experiment wurde jedoch irgendwann genauso eingestellt wie in Berlin die Anpflanzung von Maulbeerbäumen, um darauf Seidenraupen zu züchten. Reste der Baumplantagen findet man noch heute in Zehlendorf, Steglitz und Erkner. Damals wurden aus dem Kokon Seidentapeten, Seidentaschen, Seidenjacken und Seidenkleider, seidene Hüte und Schuhe, Schärpen und Ordensbänder hergestellt.

.

Von Professor Kowarik stammt das Wort „Biokulturelle Werte“. Historisch gesehen habe die Ökologie im 19. Jahrhundert die Stadt entdeckt und die Stadtbevölkerung im 20. Jahrhundert das Gärtnern. Zwar bestehe fast die Hälfte der Fläche Berlins aus Wälder, Seen, Friedhöfe und Parkanlagen, trotzdem sei die Stadt damit im Städtevergleich des Umweltatlas unterdurchschnittlich versorgt. Vor allem gäbe es hier keine „Umweltgerechtigkeit“. Er meinte damit glaube ich, dass pro Einwohner zwar 11 Quadratmeter Grün zur Verfügung stehen, in Kreuzberg aber nur drei Quadratmeter. Denkbar wäre mehr Straßengrün, u.a. auf Mittelstreifen, und eine verordnete Dachbegrünung von Neubauten – etwa mit Magerrasen für gefährdete Arten. Überhaupt ginge es darum, das Bauen mit der Natur zu versöhnen. Das erinnert an das Credo des Wissenssoziologen Bruno Latour: „Es gibt keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische.“

.

Ich erzählte Professor Kowarik, dass derzeit aber noch genau das Gegenteil geschieht: Obwohl ganzjährig geschützt, werden alljährlich bei Fassaden-Renovierungen und energetischer Verdämmung in dieser bauwütigen Stadt mit den zinslosen Krediten mutmaßlich tausende von Jungvögel in ihren Mauernestern getötet: lebendig eingemauert. Spatzen, Stare, Mauersegler und Meisen, aber auch Fledermäuse. Derzeit geschieht so etwas in Hellersdorf und in der Kreuzberger Otto-Suhr-Siedlung, in kleinerem Maßstab aber auch in allen anderen Bezirken. Ja, die Eingriffs-Regelung müsste verbindlicher gemacht werden, meinte Professor Kowarik dazu bloß. Ähnliches hatte ich bereits von zwei ehrenamtlichen Vogel- und Fledermausschützern im NABU und im B.U.N.D gehört, die täglich die Bauarbeiten und die Nester vor allem in Hellersdorf photographieren und damit die zuständigen Behörden zum Eingreifen bewegen wollen. Für das Töten eines einzigen Singvogels kann man bereits ins Gefängnis kommen. Ihre aufwändigen Rettungsversuche sind jedoch in den meisten Fällen vergeblich, die Bauarbeiten gehen vor, was sie sehr deprimiert.

.

Dieser Star wollte seine Jungen füttern, deren Nest jedoch gerade von den Bauarbeitern mit Bauschaum verstopft wurde. Die Bauarbeiter erledigten das mit einem Baulift. Anschließend wurde gesagt, sie seien nicht mehr auffindbar und die Firma, von der der Baulift angemietet wurde, kenne man nicht.

.

Abgesehen vom chinesischen Götterbaum ist die urbane Flora und Fauna durchaus fragil: So warnte die BZ unlängst vor einer Insektenplage, wegen des milden Winters, aber bis jetzt geschieht eher das Gegenteil: Es gibt so gut wie keine Insekten mehr. Die Auto- und Motorradfahrer können es bestätigen: Sie finden keine Insektenreste mehr an ihren Scheiben und Helmen. Als kürzlich ein Tagpfauenauge durch den Cafégarten der taz flog, war das schon fast eine kleine Sensation, alles hörte für einen Moment auf zu essen. Ein Gärtner rief mich an und legte mir nahe, unbedingt etwas über das Verschwinden der Schmetterlinge zu veröffentlichen. Außerdem würden die Linden gerade blühen und es gäbe nur noch ganz wenige Bienen und Hummeln, fügte der Gärtner hinzu. Der Weltbienenkongreß, der im Frühjahr in Berlin tagte, hatte diesbezüglich auch bereits Alarm geschlagen.

.

Wo Insekten fehlen, können auch keine Singvögel mehr existieren, selbst die Spatzen werden immer weniger, weil sie, obwohl Körnerfresser, zur Aufzucht ihrer Brut Insekten brauchen. Vom Biologen der Humboldt-Universität Dr. Rolf Schneider erfuhr ich, dass auch die Dohlen verschwinden. Ihre größte Kolonie befindet sich in Köpenick, dort gab es ab 2003 dann auch eine Kooperation der Humboldt-Biologen mit dem NABU, der dort Nistkästen für sie aufhängte. „Die Dohlen bekommen in der Stadt weniger Nachwuchs als auf dem Land. Das Futterangebot ist problematisch: Zwar gibt es genug Kohlehydrate (Brot z.B.), aber sie brauchen für die Aufzucht Eiweiß (Insekten, Würmer etc.). Die Sterberate der in der Stadt geborenen Jungen beläuft sich auf 70 bis 100 Prozent, auf dem Land betrifft es nur 25 Prozent. Die Köpenicker Jungvögel wurden z.T. gemessen und gewogen: Viele erreichten nicht das Ausfliegegewicht, wir fanden Anzeichen von Pilz- und Nierenerkrankungen.“

.

Neben den Dohlen stehen auch die Saatkrähen inzwischen auf der Berliner „Roten Liste der gefährdeten Arten“. Erstere sind Höhlenbrüter, gerne in (Kirch)türmen (sofern nicht vergittert), letztere sind Freibrüter (auf hohen Bäumen). Eine der letzten in Berlin brütenden Saatkrähen-Kolonien – am Tegeler Flugfeld – erforschte der FU-Biologe und ehemalige Vorsitzende des NABU Berlin, Dr. Hans-Jürgen Stork. Das begann, als die 75 Brutpaare dort mit der geplanten Umnutzung der Landebahnen zu einem Gewerbe- und Hochschul-Park ihre Brutbäume verlieren sollten. Die Arbeit der Forschungsgruppe auf dem Flughafen bewirkte, dass sie nicht mehr von der Flughafenfeuerwehr mit Wasser vergrämt werden, sondern dass man sie jetzt sogar füttert. Außerdem fliegen sie nicht mehr zu ihren Schlafbäumen am Tegeler See, sondern bleiben Nachts auf dem Flughafengebäude.

.

Mit Urban Gardening hat dies insofern zu tun, als die Planer der Umnutzung des Flughafens auch so etwas dort haben wollen. Der Stromkonzern Vattenfall betreibt bereits seit einem Jahr ein Urban Gardening Projekt vor seinem Kraftwerk in der Köpenicker Strasse. Als die Planer in Tegel einen Grafiker beauftragten, ein launiges Plakat von der zukünftigen Nutzung des riesigen Geländes zu entwerfen, sollte er auch ein Marihuanafeld einzeichnen. Diese Rauschpflanzen werden sicher auch von dem einen und anderen Stadtgärtner angepflanzt. Obwohl ihr Anbau noch illegal ist (zuletzt wurde ein kleines Feld am Kottbusser Tor von der Polizei vernichtet), steht eine Legalisierung kurz bevor. Schon fand im Mai im Grandhotel Maritim eine internationale Cannabis-Konferenz statt, veranstaltet von Amerikanern, auf der es bereits um Millionengeschäfte damit ging, zunächst im medizinischen Bereich. Der Eintritt kostete 800 Euro. Und erst kürzlich veranstalteten zwei junge Vietnamesen eine große Cannabis-Messe im ehemaligen Funkhaus an der Nalepastrasse.

.

Für Leute, die Marihuanapflanzen auf ihrem Balkon ziehen wollen, gibt es neuerdings die Sorte „Automatik“. Sie wird nicht wie die bisherigen Sorten bis zu drei Meter hoch, sondern nur noch etwa einen, so dass man sie nicht von der Straße aus sehen kann. Zudem sind die Automatik-Pflanzen zu 95% weiblich – und nur diese entwickeln, vor allem in ihren Blüten, die Rauschsubstanz THC. Man hat dazu eine seltene Zwitterpflanze mit anderen besonders THChaltigen gekreuzt. Sie bleibt nicht nur klein, sondern fängt auch nach sechs Wochen, egal in welchem Licht, an zu blühen, ist also ideal für den Kleingärtner.

.

Deren Gartenkolonien muß man allerdings – neben der „organismischen Biologie an den Universitäten – zu den bedrohten Art in Berlin zählen: Fast regelmäßig verschwinden Kleingartenanlagen, weil die Grundstücke privatisiert und bebaut werden. Noch gibt es etwa 70.000 Kleingärtner, aber in drei Jahren läuft für 159 Kolonien die Schutzfrist ab – das sind 86% aller Kleingärten. Zuletzt verkaufte der Bezirk Pankow und die evangelische Kirche eine riesige Kolonie mit 330 Parzellen für etwa 3 Millionen Euro an einen Investor, der auf die Schließung des Flughafens Tegel spekuliert. Noch überfliegt dort alle paar Minuten ein Billigflieger die Gärten. Die größte Schrebergartenkolonie in Berlin hat über 1000 Gärten – fast eine kleine Stadt.

.

Der Bestandsschutz für die z.T. über 100 Jahre alten Schrebergärten in Berlin läßt also auf sich warten, eher werden anscheinend neue Naturschutzgebiete ausgewiesen. Gegenwärtig gibt es 42 Naturschutzgebiete in der Stadt, auf einer Vorschlagsliste stehen 18 weitere Flächen.

.

Irmgard Möller mit ihren Freunden auf ihrer Parzelle in der Kleingartenkolonie „Grüne Aue“ am Priesterweg.

.

Hans-Peter Möwig mit seinem Bruder Detlef (links) auf seiner Parzelle in der Kleingartenkolonie „Saatwinkler Damm“.

.

Gisela Buchholz am Gartenteich auf ihrer Parzelle in der Kleingartenkolonie „Luisengärten“ Belziger Strasse.

.

Das Ehepaar Dormann mit ihrem Nachbarn Dirk Körber (rechts) auf ihrer Parzelle in der Kleingartenkolonie „Rosstrappe“ am Spandauer Damm.

.

Die Stadtgärten erforschende Soziologin der Freien Universität, Elisabeth Meyer-Renschhausen, erinnert in ihrem Buch darüber an ein nach dem Ersten Weltkrieg erlassenes Gesetz zum Schutz des Gartens und meinte: „Vielleicht war dieses Gesetz, die Kleingarten- und Landpachtverordnung der Weimarer Republik, eines der wichtigsten Gesetze der deutschen Novemberrevolution 1918. Es stellt das heute von vielen Bürgergruppen und NGO’s in aller Welt wieder geforderte Recht auf Nahrung mit einem Recht auf freien Zugang zu einem dazu notwendigen Stück Land vor das Recht auf ungezügelte Bau-, Boden- und Investmentspekulationen.“

.

Man könnte mittlerweile sagen: Es gibt hier auf Dauer gesehen ein Kommen und gehen von Stadtgärten. Die Villenbesitzer mit großen Gärten im Grunewald und in Zehlendorf/Wannsee halbieren oder dritteln oft und gerne ihre Grundstücke, um Zeit und Geld zu sparen, und errichten darauf ein oder mehrere Häuser, die sie verkaufen oder vermieten. Der Große und Kleine Tiergarten war, nachdem im letzten Krieg alle Bäume zertrümmert und die Reste zu Brennholz verarbeitet worden waren, erst einmal für den Anbau von Gemüse parzelliert worden. Bei der Wiederaufforstung legte ein englischer Offizier in einer Ecke noch einen „Englischen Garten“ an für den er das ganze „Material“ aus England heranschaffen ließ. Auf der IGA gibt es jetzt einen weiteren „Englischen Garten“, ebenfalls mit einem Restaurant.

.

Der turkmenische und der weissrussische Präsident pflanzen einen Baum und begießen ihn bei strömendem Regen.

.

Der Botanische Garten in Dahlem scheint mit seinen großen Gewächshäusern für die Ewigkeit gemacht. „Habt Ehrfurcht vor den Pflanzen,“ lautete einst die Gründungdevise. Doch die Journalistin Anjana Shrivastava meint, wenn man eine der sogenannten „Tropischen Nächte“ im dortigen Palmenhaus besucht, sieht man wenig von solcher Ehrfurcht, mehr eine Entfaltung von menschlichen Trieben statt pflanzlichen. Die Besucher trinken Caipirinhas und trippeln im Laufe des Abends immer schwankender durch die schmalen Pfade zwischen den Gewächsen – wie z. B. die Seychellen-Palme, die so schön ist, dass sie auf den Marketing- Broschüren für die Tropischen Nächte nie fehlt. Sie ist nicht nur schön, sondern fast ausgestorben, weil ihr Habitus auf der Insel schwindet und ihre Samen, die größten Samen der Pflanzenwelt, zu schwer sind, um von den Seychellen mittels Wind und Wasser woandershin getrieben zu werden. Die Besucher scheinen nicht zu wissen, was für ein Wunder in ihrer Mitte ist.

.

Sie wippen zu der Salsa-Musik, die von leichtbekleideten Sängerinnen geboten wird, und kaum einer kann es vermeiden, gegen die vielen Pflanzen zu stoßen, denn alle Paar Meter steht zwischen den Palmen eine Cocktailbar. Die seltenen Bäume fungieren gewissermaßen als grüne Tapetenkulisse für Eventversessene. Bei den „Sonnenaufgängen im Regenwald“, die der Botanische Garten früher dort organisierte, standen noch die Pflanzen im Mittelpunkt, nur die „Soundcollage“ war Kulisse. So wandelt eine Amüsierpolitik das Gartenpublikum zu Eventhoppern.

.

Ironischerweise besuchen die Feiernden heute einen Garten, in dem auch die Wissenschaftler ein zunehmend peripheres Interesse an lebenden Pflanzen haben, weil sie diese lediglich auf genetischer und molekularer Ebene untersuchen. Dabei gehört es bis heute zur Bestimmung der Gärten, die Studenten der Naturwissenschaften mit lebenden Pflanzen vertraut zu machen. Heute beklagen sich Gartendirektoren, dass viele Studenten nicht einmal mehr den Unterschied zwischen Gerste und Hafer kennen. Noch können Professoren solch mangelndes Wissen in der organismischen Biologie aufwiegen, doch bald experimentieren die Laborbiologen in Gewächshäusern mit bloß noch einer Art und das über Jahrzehnte. Die Humboldt-Universität hat sich dafür gerade auf einem der Dächer ihres „Campus Nord“ ein solches Glashaus gestellt. Das ist die neue wissenschaftliche Monokultur, einst galt die Botanik laut Albrecht von Haller als „Königsweg der Erkenntnis“.

.

Elsbeth Schiller und ihre Schwester Hannelore aus Nürnberg in der IGA-Blumenhalle.

.

Einige Besucher in der IGA-Blumenhalle, die mit einem Reisebus aus Hanau anreisten.

.

Die Botanischen Gärten sind meist den Universitäten angeschlossen – und diese würden sich lieber heute als morgen von ihnen trennen. In Holland wurden bereits mehrere Botanische Gärten geschlossen, in Hamburg verhinderte ein Bürgerprotest die Schließung des Botanischen Gartens, in Saarbrücken wurde er jedoch im vergangenen Jahr aufgegeben und sogleich geplündert, seitdem ist das Saarland das erste Bundesland ohne einen Botanischen Garten für die Bevölkerung. Die Sprecherin der dortigen Universität begründete den Abwicklungsbeschluss so: Für Forschung und Lehre werde der Garten nicht mehr gebraucht; mit seinem Jahresetat von 500.000 Euro könnten drei Professorenstellen finanziert werden.

.

Die Fachgärtner im Berliner Botanischen Garten spüren diese Entwicklung bereits: „Die Wissenschaftler wollen nur in die Pflanze reingucken, für die Pflanze interessieren sie sich nicht,“ sagt der Gewächshausgärtner Thomas Borowka. Er, der zusammen mit den Palmen und dem Palmenhaus als Gesamtpaket für die Tropische Nacht an die veranstaltende Firma mitvermietet wird, zeigt den angeheiterten Besuchern Fotos von Monokulturen wie Soja, die den südamerikanischen Regenwald quadratkilometerweise veröden lassen. Das ist nicht das Lateinamerika von Salsa und Bacardi-Rum. Die stille Botschaft des Gärtners, die er der Gruppe zeigt, will nicht zu dem lauten touristischen Marketing des Abends passen. Die lebende Natur wird zum Beiwerk für distinktiven Lifestyle. Die Freie Universität verfolgt dabei eine Art Doppelstrategie: Sie schwankt zwischen der Abwicklung und der Einnahmen-Steigerung ihres Botanischen Gartens: Auf Kosten des Personals wird gespart und ausgegliedert und gleichzeitig Millionen in multimediale Installationen investiert. Die Gewerkschaft Verdi bereitet derzeit eine Broschüre über diese Misere vor.

.