Katzen

(Das Katzenbild wurde aus aktuellem Anlaß ausgetauscht)

Es gibt rund 200 Millionen Hauskatzen weltweit, ein Viertel davon lebt in den USA, wo der 8.August als „Weltkatzentag“ gilt. Unter den Haustieren scheint es vor allem der Hund zu sein, der sich in die menschliche Parallelwelt gedanklich reinversetzt. Bei der Katze ist es umgekehrt der Mensch, sagt man. Es gibt jedenfalls mehr Bücher über Katzen als über Sozialhilfeempfänger. In Berlin, wo es keinen einzigen herrenlosen Hund, aber 30.000 herrenlose Katzen geben soll, wird sogar alljährlich ein Literaturpreis für den besten Katzenkrimi vergeben, und kürzlich fand in Kalifornien bereits das erste Filmfestival für Katzen-Videos statt. Die englische Schriftstellerin Doris Lessing besaß jahrzehntelang Katzen und veröffentlichte mehrere Bücher über sie. Sie sagt, dass sie inzwischen mehr über eine gestorbene Katze trauert als über einen gestorbenen Bekannten oder Verwandten, In einem ihrer Bücher heißt es: „Jeder aufmerksame, sorgsame Katzenbesitzer weiß mehr über Katzen als die Leute, die sie beruflich studieren. Ernsthafte Informationen über das Verhalten von Katzen und anderen Tieren findet man oft in Zeitschriften, die ‚Geliebte Katze‘ oder ‚Katze und Du“ heißen, und kein Wissenschaftler würde im Traum daran denken, sie zu lesen.“

Sie lesen auch nicht die diversen Katzenforen, in denen zumeist Frauen diskutieren, ob man seinen Freund verlassen soll, weil der ihre Katze nicht akzeptiert – oder diese ihn nicht. Eine Teilnehmerin schrieb: „Wenn ich daran denke, wie viele Jahre ich mit einem ausgemachten Volldeppen zusammen war, den mein Kater Sky von Anfang an nicht mochte, und wie deutlich ich nun gerade an Sky jeden Tag merke, dass ich jetzt den richtigen gefunden habe.“

Eine andere Frau meinte: „Mein damaliger ‚Traummann‘, mit dem ich über fünf Jahre eine Wochenendbeziehung geführt hatte, entpuppte sich nach dem Zusammenziehen als ‚Alptraummann‘. Er kam mit den Katzen absolut nicht klar. Sie durften weder ins Schlafzimmer, noch auf die ‚gute‘ Couch (die übrigens 15 Jahre alt war.) Ausserdem stank ihm das Katzenfutter und am Ende hat er von mir verlangt: entweder ich oder die Katzen. Die Katzen haben natürlich gemerkt, dass er sie nicht leiden konnte und haben protestgepinkelt und die Tapeten und Teppiche zerstört, was sie vorher noch NIE gemacht hatten…Hab dann meine Katzen geschnappt und bin ausgezogen. In meiner neuen Wohnung – ohne diesen Mann – waren dann die Katzen wieder ganz die alten und sichtlich glücklicher.“

Eine dritte Frau schrieb: „Ich hab damals meinen Traumtypen in den Wind geschossen, als ich gemerkt habe, dass ALLE unglücklich waren. Ich – weil ich es ihm nicht recht machen konnte und meine Katzen immer unglücklicher gesehen habe. Er – weil er es mit den Katzen nicht konnte. Und meine Katzen – weil sie gemerkt haben, dass sie bei ihm nicht willkommen waren.“

Die männlichen Wissenschaftler geben zu, dass Katzen schwierig sind: „Was die Forschung an der Katze problematisch macht, ist gleichzeitig das, was viele so an ihr lieben: die Eigensinnigkeit“, meint z.B. der Verhaltensforscher und Katzenexperte Dennis Turner vom Institut für angewandte Ethologie und Tierpsychologie in Hirzel bei Zürich. „Die Erfolgskarriere der Katze ist im Vergleich zum Hund etwas höchst Erstaunliches“, betont er. Hunde sind soziale Rudeltiere – ihr natürliches Verhalten übertragen sie einfach auf uns Menschen. Die Vorfahren der Hauskatze waren dagegen einzelgängerische Eigenbrötler. Mit ihrer enormen Anpassungsfähigkeit haben sie ihr Sozialverhalten an uns Menschen angepasst – „eine faszinierende Fähigkeit, die sich weiter zu erforschen lohnt.“

Die Wissenschaft gibt also nicht auf. Auch an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle im österreichischen Grünau steht die Katze im Mittelpunkt einiger ethologischer Projekte. Eine Studie blickt gezielt auf die Persönlichkeit des Katzenhalters und das daraus resultierende Verhalten der Katze: „Je emotional instabiler der Mensch, desto mehr beansprucht er die Katze als Unterstützer“, berichtet der Leiter Grünauer Forschungsstelle, Kurt Kotrschal. Diese Abhängigkeit weiß die Katze raffiniert für sich zu nutzen: „Die Katzen labiler Menschen waren bei den Untersuchungen die wählerischsten, was das Futter angeht.“ Durch theatralisches Verhalten und jammervolles Miauen versuchen sie ihre Bezugsperson dazu zu bewegen, ihnen etwas Besseres zu geben. „Katzen machen soziale Spielchen, um den Menschen zu kontrollieren, damit er ihnen quasi gehorcht“. Viele Katzenbesitzer können kuriose Geschichten erzählen, die zeigen, wieviel Verstand in diesen Tieren steckt. Sie machen sich nicht nur ihren Menschen durch gezieltes Manipulationsverhalten gefügig, sie begreifen auch viele Zusammenhänge in ihrer Umwelt und können ihre Erfahrungen gezielt für ihre Zwecke nutzen.

Die Phonetikerin an der Universität Lund, Susanne Schötz, erforscht die Lautäußerungen von Katzen. Sie fand heraus: Manche dienen allein der Kommunikation mit dem Menschen. Ausgewachsene herrenlose Katzen miauen eigentlich nicht, ihre Laute sind allein für den Menschen gedacht. Ich kann das bestätigen: Unsere zweijährige und immer noch etwas scheue Katze Luzie fängt gerade an, mit uns zu „reden“ (siehe Photo). Und weil sie merkt, dass wir uns bemühen, darauf einzugehen, werden ihre Laute immer häufiger und differenzierter – von einem drängenden lauten Miau, weil die Balkontür geöffnet oder der Freßnapf aufgefüllt werden soll, bis zu einem fast unadressierten leisen Miau, das nicht mehr als ein „Hallo“ im Vorübergehen sein kann. „Katzen benutzen eine Melodie, deren Klang sie variieren, die der Mensch deutet und dabei überraschend oft richtig liegt, wobei Katzenhalter besser abschneiden als Katzenbeobachter,“ meint Susanne Schötz. Kürzlich erschien auf Deutsch ein Buch über ihre bisherige Forschung im „Ecowin“-Verlag: „Die geheime Sprache der Katzen“

„Derridas Katze“ hieß eine Ausstellung in der Galerie der Berliner NGBK. Der Philosoph hatte in seinem Buch „Das Tier, das ich also bin“ berichtet, wie er nackt aus dem Bad kommt und sieht, wie seine Katze ihn anguckt – vor allem sein Geschlechtsteil, wie er meint. Dem wenig empirieversessenen Jacques Derrida kamen ob dieser etwas „ungebührlichen Situation“ sofort philosophische Gedanken über Scham, Nacktheit und Blicke. Die feministische US-Biologin Donna Haraway kritisierte daran, dass er statt weiter über seine Katze nachzudenken, auf die Tierüberlegungen anderer Philosophen, von Lévinas, Lacan und Heidegger, ausgewichen war, denen er vorwarf, sich nicht nackt dem Blick eines Tieres ausgesetzt zu haben.

Die Katzenbuch-Autorin Elke Heidenreich schrieb 1999 ihrer daheimgebliebenen Katze einen Brief aus dem Urlaub. Darin kam sie u.a. darauf zu sprechen, dass sie, Klara, sich jedesmal, wenn die Briefschreiberin ein Bad nahm, auf den Wannenrand setzte und ihr zusah. Elke Heidenreich war das unangenehm.

„Die Philosophie ist eigentlich dazu da, das einzulösen, was im Blick eines Tieres liegt.,“ schrieb Theodor W. Adorno. Katzen haben viele verschiedene Blicke. Man kann in ihren Augen lesen. Die türkische Filmemacherin Ceyda Torun hat das 2017 mit ihrer Doku „Kedi – Von Katzen und Menschen“ versucht, indem sie sich unter den unzähligen in Istanbul frei lebenden Katzen auf sieben konzentriert hat, die sehr freundliche Menschen, meist Ladenbesitzer, gefunden haben, mit denen sie eine Beziehung eingingen. Ceyda Torun hat das ihrige dazu getan, indem sie mit ihrer Kamera den sieben Katzen quasi auf Augenhöhe begegnete und ihnen auf ihren Streifzügen folgte. Nur ab und zu nahm sie die Stadt von ganz oben aus der Vogelperspektive ins Bild. Das „Philosophische“ lösten die „Bezugspersonen“ der sieben Hauptdarsteller mit ihren Worten über sie ein.

.

Sibirischer Tiger im Ostberliner Tierpark. Photo: Katrin Eissing

.

Falken

Über Falken kann man leicht was Falsches sagen. Sie sind übererforscht und überinterpretiert, aber merkwürdig blaß geblieben. So heißt z.B. das „Journal für Vogelbeobachter“, und vor allem für Singvogelfreude ausgerechnet „Der Falke“.

Die Straße, die von der neuen Kupfermine Oyu Tolgoi in der Gobi zur Hauptstadt führt, wird von Saudi-Arabien gebaut, das dafür von der Mongolei mit Falken „bezahlt“ wird. Der in Baku aufgewachsene Physiker und „Geopoet“ Alexander Ilitschewski erwähnt in seinem Roman „Der Perser“ (2016), eine Brigade von Wildhütern des Nationalparks an der aserbaidschanischen Küste des kaspischen Meeres. Sie bekommen nur selten Gehalt und fangen deswegen Falken, die sie für viel Geld auf dem Falkenmarkt im pakistanischen Quetta verkaufen, oder sie tauschen in Baku Schwäne gegen Lebensmittel. Wegen der immer fanatischer werdenden Hinwendung der müßigen Saudis zur Falkenjagd wurden die Trappen auf der arabischen Halbinsel und in Marokko ausgerottet, deswegen erkaufen sie sich bei der aserbaidschanischen Regierung das Recht, mit ihren Falken im Trappen-Schutzgebiet zu jagen. Sie bringen 100 Falken mit. Das macht für die Dauer ihres Jagdausflugs 2000 Trappen, rechnet „Der Perser“ seiner Wildhütertruppe vor. Heimlich bringen sie daraufhin so viele Zuchttrappen wie sie fangen können auf eine unbewohnte iranische Insel im Kaspischen Meer. Die saudischen Falken können nur noch wenige Trappen im Nationalpark erwischen. Ihre Scheichs beschweren sich bei der aserbaidschanischen Regierung. Diese veranlaßt den Umweltminister, den Nationalpark „Sirvan“ zu schließen – bis die Saudis sich wieder beruhigt haben. Fortan haben die Wildhüter keine Arbeit mehr und zerstreuen sich in alle Himmelsrichtungen.

Auch die anderen Araber am Persischen Golf sind leidenschaftliche Falkenjäger. In Abu Dhabi gibt es eine Luxusklinik mit über 100 Mitarbeitern – nur für Falken. Die Chefärztin ist eine Deutsche und heißt Margit Müller. Alle vier Wochen berichten die deutschen Intelligenzblätter über sie, die das „Falcon Hospital“ laut FAZ „zur führenden Einrichtung auf der Welt ausgebaut hat.“ Gibt es überhaupt noch ein zweites? Dr. Müller sagt, sie würde im Jahr etwa 11.000 Falken behandeln, viele würden nur zu „Check-Ups“ gebracht. Sie seien gemäß der beduinischen Tradition keine Haustiere, sondern „Familienangehörige“ und beim schnellen Aufstieg der Golfstaaten ein „Bindeglied zwischen Moderne und Tradition“. In Berlin nisten zwei Falkenpaare: auf dem Roten Rathaus und auf der Urbanklinik, sie werden geschützt und mit Kameras überwacht.

Die englische Historikerin und Falknerin Helen Macdonald veröffentlichte eine Kulturgeschichte des Falken, danach ein sehr persönliches mit dem Titel „H wie Habicht“ (2015), das von einem Habicht-Weibchen namens „Mabel“ handelte, mit der sie vertraut werden wollte und dann wunschgetrieben dahin kam, „ein Habicht zu werden“. Das ging nicht gut aus: „In meinem Unglück hatte ich den Habicht aber nur in einen Spiegel meiner selbst verwandelt…Irgendetwas lief schief. Sehr schief.“ Sie erinnert sich an den Anthropologen Rane Willerslev, der das sibirische Volk der Jukagiren erforschte. Dabei erfuhr er, dass „eine solche Verwandlung bei den jukagirischen Jägern als sehr gefährlich gilt, weil man dadurch den Kontakt zur ‚Identität der eigenen Spezies verlieren und eine unbemerkte Metamorphose durchlaufen‘ könne“.

In ihrer Falken-Kulturgeschichte holte sie weit aus: die falkenbesessenen Beduinen kommen darin ebenso vor wie der leidenschaftliche Falkenjäger und -forscher Friedrich II., Kaiser des römisch-deutschen Reiches, dessen „bevorzugte Freizeitbeschäftigung“ laut Wikipedia „die Falkenjagd war, zeitweilig standen 50 Falkner in Friedrichs Diensten.“ Er jagte damit u.a. Adler und Kraniche. Über ihn veröffentlichte bereits der Tierfilmer Horst Stern eine Biographie: „Mann aus Apulien“ (1993). Friedrichs berühmtestes Buch heißt: „Über die Kunst mit Vögeln zu jagen“. „Die Zeit“ bezeichnete das 1245 entstandene Werk als „Anleitung zur Falknerei verbunden mit präzisen Verhaltensstudien, die im Grunde erst durch die Arbeiten Konrad Lorenz’ eingeholt worden sind.“

2014 erschien in der Reihe „Naturkunden“ ein Buch des inzwischen verstorbenen englischen Bibliothekars John Alec Baker über „Wanderfalken“. „Die Welt“ spricht von einem „als Ornithologenbericht getarnten Prosagedicht“ und das man über den Autor „wenig mehr erfährt, als dass er versuchte, ein Falke zu werden.“ Im Unterschied zu Helen Macdonald, die sich mit Mabel zu Hause einsperrte, um ein Habicht zu werden, hat John Alec Baker sich einem frei fliegenden Falken genähert, vermutlich auf freiem Feld mit einem guten Fernglas. Im Ergebnis kamen dabei Sätze wie diese heraus: „Der Blick des Wanderfalken von oben auf das Land ist wie der Blick des Seemanns auf die Küste, wenn er in die lange Flussmündung einfährt. Hinter ihm rauscht das Kielwasser, und zu beiden Seiten brechen die Bugwellen des durchschnittenen Horizonts. Wie der Seefahrer lebt der Wanderfalke in einer zerfließenden Welt ohne Halt, einer Welt der Wellen und Wogen, aus versinkenden Flächen von Land und Wasser. Wir Verankerten und Geerdeten können uns diese Freiheit, die das Auge hat, nicht vorstellen.“

Im Grunde geht es John Alec Baker aber wie Helen Macdonald: um Vertrauen gewinnen – „wohin der Falke diesen Winter auch gehen mag, ich werde ihm folgen. Ich werde die Furcht und Freude seines Jagens teilen, und auch die Langeweile. Ich werde ihm folgen, bis meine bedrohliche Menschengestalt das wirbelnde Kaleidoskop, das die Sehgrube seiner glänzenden Augen füllt, nicht mehr in Angst verdunkeln lässt.“ Er setzt also – als „Bird-Stalker“, wie „Die Welt“ ihn nennt – auf den freien Willen und nicht auf Gefangenschaft und Zwang wie die Falkner und Falkenjäger. Trotz großer Ausdauer hat Baker aber das Vertrauen des Falken nicht gewonnen, dafür dann jedoch seine Prosa über ihn: „Baker beobachtet exakt wie Proust und durchdringt die Sprache wie Rilke,“ schreibt ein Rezensent.

Aber wo bleibt der Falke, der echte Falconidae? Ein Falke würde ja schon genügen, d.h. Geschichten (Anekdoten, wie die Biologen abfällig sagen) über einen einzigen Falken, einen mit Namen sozusagen. Man sieht im Fernsehen immer wieder große Mengen von Falken in Passagierflugzeugen, gechartert von den Saudis. Sie werden zu ihrem nächsten Einsatzort (einem weiteren Nationalpark in einem finanzschwachen Landes?) geflogen – ein Jagdausflug, aber nie erfährt man die Namen der dort auf den Sitzen mit einer Haube auf dem Kopf hockenden „blinden“ Passagiere, wahrscheinlich haben sie keine Namen – außer Schimpf- und Koseworte.

1962 veröffentlichte die amerikanische Zoologin Rachel Carson einen Bericht über das Aussterben der Vögel aufgrund des flächendeckenden Einsatzes von DDT zur Ungeziefervernichtung: „Der stumme Frühling“ hieß ihr Buch, das laut Wikipedia „häufig als Ausgangspunkt der Umweltbewegung bezeichnet wird“. Von DDT betroffen waren auch die Raubvögel, in deren Gelegen die Schalen der Eier so dünn wurden, dass sie immer häufiger beim Brüten zerbrachen. Als die Falken aus weiten Teilen der USA verschwunden waren, startete man ein teures Wiederansiedlungsprogramm. Die ersten, auf den hohen Dächern der Hauptquartiere einiger Konzerne nistenden Falken, wurden gefeiert wie Filmstars. „Im Gegensatz zu all ihren Vorläufern erhielten diese Falken Namen,“ schreibt Helen Macdonald. Sie waren „urbane Greifvögel“ geworden; zwei in Baltimore hießen Scarlet und Beauregard, ein Paar auf dem Kodak-Tower in Rochester Mariah und Cabot-Sirocco.

.

Noch ein Tiger im Ostberliner Tierpark. Photo: Katrin Eissing

.

Asexuelle Fortpflanzung

Kabarettisten verwenden gerne Tiervergleiche, um sich über Menschen lustig zu machen. „Wir vermenschlichen nicht die Tiere, sondern vertierlichen die Menschen, könnten sie mit dem Biologen Konrad Lorenz auch sagen, nur das die bei ihm daraus entstandene reaktionäre Soziobiologie bei ihnen witzig gemeint ist. Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker hat zusammen mit den Schriftstellern Martin Stankowski und Dietmar Jacobs ein Buch über „Das Mysterium der Fortpflanzung: ‚Zu dir oder zu mir?’“ veröffentlicht. Darin geht es u.a. um die christliche, muslimische und hinduistische Jungfrauengeburt: Parthogenese von den Biologen genannt, die in der Natur noch öfter als im Monotheismus vorkommt. Die Autoren erwähnen die Blattlaus: „Wenn der nach Fortpflanzung zumute ist, gebären die Lausemädels ohne irgendwelches Zutun eines Lausbuben bis zu zehn Töchter am Tag. Der Lausbub ist völlig außen vor. Keine paart sich mit ihm. Gut, das kann am Aussehen liegen. So eine Blattlaus sieht nicht aus wie Robert Redford. Und wer will sich mit jemandem paaren, der grün ist und lästig. Andererseits: Bei Joschka Fischer hat das auch immer geklappt. Die Blattläuse müssen niemanden anmachen. Trotzdem kriegen sie Kinder – lauter genetische Kopien. In nur wenigen Tagen hat die Blattlaus 100 Kinder hergestellt. Unehelich. Und es bleibt ja nicht bei den Kindern. Denn die werden schnell selbst jungfräuliche Mütter. In nur einer Saison kann ein einziges Blattlausweibchen über 80 Millionen Nachkommen zeugen.“

Eine der ersten Zoologinnen in Deutschland, Paula Hertwig, schrieb 1919 ihre Habilitation über „Abweichende Formen der Parthogenese bei einer Mutation des Fadenwurms Rhabditis Pellio“. Ihre Biographin Gudrun Fischer fragte sich darob: „Forschte sie vielleicht über Jungfernzeugung, weil ihr der preußische Staat mit dem Beamtengesetz Forschung und gleichzeitige Heirat unmöglich machte?“ Die Bremer Meeresforscherin Antje Boetius meinte in einem Interview mit Gudrun Fischer, es sei vielleicht kein Zufall, dass „Wissenschaftlerinnen in der Symbioseforschung besonders stark vertreten sind und dass gerade Frauen den merkwürdigen Lebenszyklus des Osedax (ein auf dem Meeresboden lebender Bartwurm) entdeckt haben, bei dem nur die Weibchen heranwachsen und in ihrem Körper viele winzige Männchen als Samenspender beherbergen.“ Der Osedax-Wurm ist also nur auf dem ersten Blick Ergebnis einer Jungfrauengeburt, ähnlich ist es bei dem Tiefsee-Anglerfisch der Art „Rutenangler“. Bei diesem wunderte sich der Fischforscher Charles Tate Regan lange Zeit, dass er immer nur Weibchen erhielt, die vor Island gefangen wurden, bis er herausfand, dass an den über einen Meter großen Fischen bis zu drei Männchen hingen. Sie waren sechzig Mal kleiner als die Weibchen und mit ihnen fest verwachsen. „Schlund, Magen und Darm waren verkümmert. Aber die brauchten sie auch nicht, weil sie von den Säften der Weibchen miternährt wurden.“ Das gibt es zwar auch bei Menschen, sogar massenhaft, hat aber bei den Männchen bisher nur zur Verkümmerung der Intelligenz geführt.

Hegel hat die Sexualität zwar nicht bei Blattläusen, aber bei Pflanzen für überflüssig gehalten, weil sie sich auch durch Triebe, Ableger usw. fortpflanzen können. Becker und seine Koautoren erwähnen „einige Haiarten“, die sich parthogenetisch fortpflanzen können. Im Karlsruher Vivarium lebte eine Bambushaimutter, Mariechen, die jahrelang Eier ablegte, aus denen dann gesunde Bambushaie schlüpften. Eine Untersuchung ergab: „Die DNS stimmt so stark überein, dass die Beteiligung eines Männchens ausgeschlossen werden kann.“ Eines der Jungtiere verblüffte die Wissenschaftler: „Es hatte männliche Begattungsorgane. Dies gilt bei einem durch Jungfernzeugung entstandenen Tier als unmöglich – laut Lehrmeinung dürfen dabei nur Weibchen rauskommen.“ Das Tier mit den männlichen Begattungsorganen wurde bereits 2001 geboren, es starb leider zwei Wochen nach dem Schlüpfen.

Einige Jahre später stellten Forscher der University of Belfast auch bei Hammerhaien fest, dass die Weibchen sich „zur Not“ ohne Männchen fortpflanzen können. Dazu hieß es: „Die eingeschlechtliche Vermehrung konnte bisher nur bei manchen Insektenarten, Reptilien und Amphibien nachgewiesen werden. Nach den neuesten Erkenntnissen sind somit Säugetiere die einzige Wirbeltier-Gruppe, in der die Jungfernzeugung nicht festgestellt wurde.“ Das ist nicht ganz ohne Witz, weil der Mensch wiederum das einzige Säugetier ist, für das ausgerechnet die Jungfernzeugung eine besondere Bedeutung hat. Und der selbst über die gewöhnliche Jungfernschaft ein heiliges Brimborium macht.

Der „Spiegel“ erklärte zu dem Hammerhai-Nachwuchs: „Bei einer Parthenogenese wird der unbefruchteten Eizelle durch bestimmte Hormone eine Befruchtung vorgespielt, woraufhin diese sich zu teilen beginnt und zu einem Lebewesen heranwächst. Hierbei findet keine Durchmischung des genetischen Materials wie bei einer Befruchtung statt. Mit zweigeschlechtlicher Fortpflanzung kann die Jungfernzeugung also nicht mithalten.“

Auch das Science-Magazin des ORF hob die Wichtigkeit der „Durchmischung“ dabei hervor: „Die Parthenogenese ist eine extreme Form von Inzucht. Bei Bambushaien könnte es allerdings eine geeignete Strategie sein, falls ein Weibchen an einem isolierten Riff lebt. Durch die Jungfernzeugung könnten die Tiere eine Zeitlang überleben, bis dann doch einmal ein Männchen vorbeikommt und die normale Fortpflanzung stattfinden kann.“

Aus diesen Meldungen spricht eine ebenso männlich-heterosexuelle wie dumpf-sozialdarwinistische Sichtweise: Als gäbe es ohne Männchen nur ein trostloses „Überleben“ für die Haiweibchen, denen im übrigen die Männchen bei der Verpaarung jedesmal große Fleischstücke rausbeißen – „ruppig“ nennt der „Spiegel“ das. Die Biologen halten die ungeschlechtliche Fortpflanzung klein, obwohl immer wieder neue Arten entdeckt werden, die sich derart fortpflanzen, so z.B. mehrere Eidechsenarten. Von einer weiß man, dass die Weibchen, bevor sie Eier legen, von einer Geschlechtsgenossin bestiegen – stimuliert – werden müssen. Diese Art praktiziert keine asexuelle, sondern eine homosexuelle Fortpflanzung.

Becker et. al. erwähnen noch die Schnecken. Sie können sich ebenfalls parthogenetisch fortpflanzen, aber es sind Zwitter, d.h. das sich Schnecken gegenseitig befruchten können – und zwar sehr liebevoll. Daraus kommen laut der herrschenden Lehre, der sich die drei Autoren verpflichtet fühlen, Nachkommen mit einer größeren genetischen Vielfalt heraus.

Im Gegensatz zu den meisten hier genannten Arten kommen bei der Parthogenese der Bienen und anderer Hautflügler, d.h. bei deren unbefruchteten Weibchen (den „Arbeiterinnen) nur Männchen raus, die zwar für einen „Insektenstaat“ notwendig sind, um später kurz die Königin zu befruchten, aber in der Regel werden sie von der Königin als alleinige Eilegerin produziert. Es gibt auch noch eine seltene parthogenetische Fortpflanzung, „Amphitokie“ genannt, in der Schmetterlingsfamilie der „Psychidae“, bei der sowohl männliche als auch weibliche Nachkommen entstehen. Und schließlich kennt man noch eine „zyklische Parthogenese“, die nur in bestimmten Generationen – bei Fadenwürmern, Gallwespen und Wasserflöhen z.B. – auftritt und in der ihre Weibchen dotterarme „Subitaneier“ abgeben, die sich schnell entwickeln, und wobei ebenfalls nur weibliche Nachkommen entstehen. Um der antidarwinistischen Ründe willen, sei abschließend noch erwähnt, dass in immer mehr Tanzclubs Hetero-„Sex-Partys“ stattfinden, bei denen gar nichts rauskommt, was aber gewollt ist.

.

Sekretär im Ostberliner Tierpark. Photo: Katrin Eissing

.

Käfer

Zu Ernst Jüngers „Subtile Jagden“: Zuerst erschienen 1967, neu veröffentlicht 2017 mit einem Essay des ehemaligen NVA-Panzerkommandanten und Käferkenners Uwe Tellkamp.

„Als Käfersammler wird ein Sammler von Käfern bezeichnet,“ heißt es auf Wikipedia. Der OffiziersliteratErnst Jünger hatte neben dem Krieg noch eine zweite Passion: das Käfersammeln. Sie führte ihn bis in die fernsten Länder, am Liebsten aber nach Sardinien, wo ein „glückliches Volk“ lebt, „von Wissensdurst kaum geplagt“. Sein Buch besteht aus assoziativen Erzählungen über seine vielen Jagden nach Käfern und dem Wissen über sie. Aber „das Ziel ist vordergründig; die Jagd führt durch den Gegenstand hindurch.“ Und so „hüpft seine Feder mit träumerischer Anmut,“ wie der Spiegel schreibt, „von der Beschreibung einer ’smaragdenen Cerocoma‘ in der Wüste Gohr nahe dem Toten Meer zu Klopstocks ‚Frühlingsfeier‘, von der Nützlichkeit eines Maiwurms im Falle von Hundswut zu der ‚besonderen Perversion‘ eines Ontophagus-Pärchens, das dem Autor auf dem Hochland von Portugiesisch-Angola begegnete.“

Obwohl Jünger Zoologie studierte, verstand er sich dabei nicht als Wissenschaftler, sondern als Amateur (jemand der liebt ohne Gegenliebe zu erwarten). Weil es auf der Welt nur wenige ernsthafte Käferkenner unter den Insektenforschern (Entomologen) gibt, fühlte sich der mit militärischen Orden, Ritterkreuzen und schriftstellerischen Auszeichnungen geradezu überhäufte Schriftsteller als Käfersammler einem „Orden“ zugehörig.

Für den ehemaligen Fremdenlegionär, Stoßtruppführer, Freikorpskämpfer und Stabsoffizier war das „Kriegsspiel“ und das Käfersammeln quasi eins: Nicht nur, weil er im Schützengraben und in der aufgewühlten Erde drumherum mitunter die interessantesten „Stücke“ fand („Es ist ein Vorurteil, daß während der Kriege die Subtile Jagd zu ruhen hat.“), sondern weil beides für ihn eine mit Leidenschaft betriebene „Jagd“ war („Die Jagd als Urform großer Spiele.“): hier auf Menschen, dort auf Insekten. Die Unterschiede zwischen ihnen waren nicht besonders groß, davon gingen viele seiner Zeitgenossen vor und erst recht nach dem Ersten Weltkrieg aus, vorneweg seine Freunde – u.a. der nationalsozialistische Staaatsrechtler Carl Schmitt und der Rektor der Münchner Hochschule, Karl Escherich, die eine biologische Fundierung der Gesellschaft anstrebten. In seiner Rektoratsrede führte der Insektenforscher Escherich dazu 1934 aus: „Das oberste Gesetz des nationalsozialistischen Staates Gemeinnutz geht vor Eigennutz‘ ist hier [im Termitenstaat] bis in die letzte Konsequenz verwirklicht.“ Dieser „Totalstaat reinster Prägung“ sei leider bei den Menschen „bisher noch nicht erreicht“. Aber man arbeite nun staatlicherseits daran.

Für Jünger fand die Insektenwerdung der Deutschen vor allem in der aus dem Militär übernommenen Fabrikorganisation statt, die den Einzelnen zu „höchsten Steigerungen“ zwingt und aus dem Arbeiter – wie er es 1932 in seinem Traktat „Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt“ formulierte – einen „ameisenartigen Typus“ formt. Was dabei noch an Ecken und Kanten übrig bleibt, wird spätestens im Krieg unter Kameraden und gegnerischem Feuer abgeschliffen. Der mehrfach verwundete Jünger machte dabei einen Gegensatz zwischen Bürger und Arbeiter aus: „Der Mensch des 19. Jahrhunderts flaniert, spaziert, promeniert, der Arbeiter dagegen marschiert in ameisenartigen Kolonnen, deren Vorwärtsbewegung nicht mehr dem Belieben, sondern einer automatischen Disziplin unterworfen ist.“

Die Ameisen und Termiten waren für Jünger jedoch weniger lockend als die bunten Käfer, die er jagte, aufspießte und bestimmte. Ihr Verhalten, ihre Vermehrung und ihre Lebensgewohnheiten, interessierten ihn nicht, noch weniger ihre Metamorphosen. Käfer, besonders die seltenen und schwierig zu findenden, waren für ihn so etwas wie Edelsteine, Smaragde – „Kleinode“. Dazu ging es ihm um die Jagd selbst, die er subtil nennt – wohl weil die Objekte klein sind und sich verstecken und er ihren Fang mit einer Lektüre entomologischer Schriften (am Liebsten schwer zu findender „Rarissima“) verband. Der Zürcher Zoodirektor und Tierpsychologe Heini Hediger hat gegenüber der Jagd, ob subtil oder nicht, eingewandt, dass sie wenig zum Wissen über die Tiere beiträgt. „Das Jagen bietet im Grunde wenig Gelegenheit zum Beobachten. Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.“

Das gilt auch für Jüngers Käferjagd, die zumeist darin bestand, dass er an Bäume oder in Hecken klopfte und hoffte, dass einige Tiere herunterfallen würden, oder indem er mit einem Gazenetzetz über Wiesen strich und dann nachschaute, was sich darin gefangen hatte. Der „Reiz“ lag dabei für ihn „im jähen Wechsel von passiver Lässigkeit zu äußerst bestimmten Bewegungen. Der Jäger nimmt dabei etwas vom Wesen seiner Beute an. Dazu kommt die Zentrierung des Objekts, seine Einordnung in ein System von Daten…“ – Was z.T. mit dem Mikroskop und bei Bestimmungszweifeln in der Korrespondenz mit anderen Käferkennern geschieht. Zum Schluß wird das benamte Insekt zu Hause gelagert. In Jüngers Wohnung hingen überall vergrößerte Fotografien von Käfern, gerahmt, unter Glas. Und in Schränken mit Flachschubladen seine gesammelte Beute: 30.000 aufgespießter Käfer „in Reih und Glied und Blöcken – da laufen seine toten Bataillone,“ schreibt Klaus Theweleit im „Buch der Könige“ 1994.

Worum ging es Jünger aber nun dabei? Als ich seine „Subtile Jagden“ das erste Mal las, in den Siebzigerjahren, hatte ich den Eindruck, ich lernte darin sozusagen unaufdringlich etwas über Käfer. Jetzt beim zweiten Lesen fand ich das Buch allzu aufdringlich und über einzelne Käfer darin eigentlich so gut wie nichts (in Uwe Tellkamps Nachwort dafür um so mehr). Die Tiere sind für Jünger ästhetische Gegenstände. Indem er sie in ihren Habitaten aufspürte und fing, ließ er sich, so schreibt er, auf ein „Abenteuer“ ein, dass „Aladins Einstieg in die Schatzhöhle gleicht.“ Dieser wird jedoch weniger beschrieben als beschworen. Und der Schatz, das sollte eine sowohl aufs „Ganze“ zielende als auch in die „Tiefe“ gehende Sicht (u.a. von der Natur) sein. Wie mit seinem militärisch-politischen Wirken wollte er auch mit seinen Käferjagd-Betrachtungen „Dampf hinter den Erscheinungen machen.“ Es ist aber meist Nebel. Walter Benjamin urteilte über seine frühen Schriften: Für Jünger sei der Stahlhelm „die kosmische Innenseite des Himmels“ – und die „Käfer“, möchte man ergänzen, sind für ihn ein Schlüssel zum Universum, dem er seltsamerweise „Harmonie“-Bestrebungen andichtet. Gleichzeitig lehnte er jedoch 1933, als er noch „revolutionärer“ als die NSDAP gestimmt war, seine Wahl in die „Deutsche Akademie“ ab – mit der Begründung: „Die Eigenart meiner Arbeit liegt in ihrem wesentlich soldatischen Charakter, den ich durch akademische Bindungen nicht beeinträchtigen will.“ Noch vor Beginn des Krieges meldete er sich zurück zur Truppe – und wurde Kompaniechef. So viel zu seiner Harmoniesucht. Klaus Theweleit hat sie aufgedröselt – in seinem Hauptwerk „Männerphantasien“.

Die „Tiefe“ der Jüngerschen Gedanken bei den subtilen Jagden, die er immer wieder betont, schlägt sich konkret so nieder: Auf Neuguinea sehen sich ein Vogel und ein Insekt in Farbe und Form sehr ähnlich. Obwohl der eine vielleicht der „Verfolger“ des anderen ist, sind „doch beide auf den gleichen Schlüssel gestimmt…Darin verrät sich der Vorrang der geistigen vor den Blutsverwandtschaften. Das Lesen solcher Bilder setzt freilich, wie das von Partituren, lange Übung voraus. Es zielt auf Einheit, auf die Harmonie der Welt…Hier wirkt der Eros stärker als der Nomos der Welt.“ Meint er mit „Nomos“ die Umwelt, das Milieu, die Ordnung? Egal, beim 1. Lesen dachte ich lange über dieses Vogel- und Insekten-Beispiel nach, beim 2. Lesen ärgerte ich mich dabei über die Aneinanderreihung verblasener Sätze.

Über das fragwürdige Fangen und Aufspießen seltenen Käfer behauptete er: „Die Art hat tiefere Realität als ihre Repräsentanten“ – um daraus sogleich weitgehende Folgerungen für die „Astrologie“ (!) zu ziehen und sich gleichzeitig von den „messenden, quantifizierenden und statistischen Methoden“ der modernen Biologie zu distanzieren, deren Manko jedoch gerade darin besteht, dass sie damit nur Artwissen schafft.

Bei einem Käfer rühmte Jünger sich, das Exemplar einer bisher unbekannten Art „erhascht“ zu haben – bis er herausfand, dass der große Naturordner Linné sie bereits gekannt und benamt hatte. Er schreibt: Immerhin, „mein Eigentum war das Tier geworden…Ich hatte es mit Lust herausgehoben aus der Lichtwelt, in deren Schimmer es verflochten war.“

Das soll „gute naturbetrachtende Prosa“ sein, wie Uwe Tellkamp sie in seinem Nachwort lobt, einst hat sie ihn zu eigenen Naturbetrachtungen motiviert. Dem gegen Jünger erhobenen Vorwurf des sinnlosen Tötens einzelner Käfer hält Tellkamp das massenhafte Töten von Insekten „durch Tonnen von Spritzmitteln“ entgegen. Als er den Leipziger Hobbyentomologen Herr W. traf und sie über Jüngers „Subtile Jagden“ sprachen, konkret: über dessen Roten Plattkäfer, meinte Herr W: „Da macht er viel Gewese drum.“ So selten sei der gar nicht. Ein anderer Käferforscher aus Dresden, Herr T., lud Tellkamp in sein Büro ein, dessen Wände „mit Abbildungen kopulierender Käfer förmlich tapeziert“ waren. „Wer ernsthaftes Interesse an Käfern habe, komme um die Frage, wie sie sich vermehrten, nicht herum,“ meinte er zu Tellkamp.

Jünger streifte diese „Frage“ nur an einer Stelle, wo er dem „Genie“ der Natur unterstellte, stets genügend Nachkommen hervorzubringen: „Wird die Chance der Individuen geringer, so wird eben ihre Anzahl vermehrt.“ Derzeit sehen wir jedoch eher, dass die Chancen vieler Individuen so gering geworden sind, dass ihre ganze Art bedroht ist. Etwa 120 Tier- und Pflanzenarten sterben bereits täglich aus.

Jünger geht es jedoch um etwas ganz anderes: „Im Auge des Falterflügels ist nichts Geringeres verborgen als im Golf von Neapel oder in der Bucht von ‚Rio, von denen wir auch nicht mehr als die Oberfläche sehen. Es fragt sich, was wir herausholen. Das kann nur aus der eigenen Tiefe geschehen.“ Und dafür ist „das detaillierte Wissen eher abträglich. Ein Liebender, ein Dichter, ein wahrer Denker muß zugleich mehr oder weniger mit anderen Augen sehen.“

Seine Frau, die ihn auf vielen Käferfang-Reisen begleitete, sah er dagegen mit eher gewöhnlichen Augen, über sie heißt es – im Plural: „Die Frauen nehmen mehr oder minder teil an unserer Leidenschaft. Freilich genießen sie dabei meist eher durch den Mann als mit ihm, und ihre Teilnahme erlischt, wenn sie sich von ihm trennen oder von ihm getrennt werden. Sie haben ihn auf seiner Fahrt begleitet wie Sancho den Ritter von der Traurigen Gestalt.“

Über seinen Tod schrieb er in der dritten Person Singular: „Einmal geht jeder in die Ewigen Jagdgründe. Es kann keine glücklichere Existenz geben als die des Jägers, das erweist sich schon daran, daß er sein Leben im Jenseits genauso fortzuführen hofft, wie es ihm auf Erden beschieden gewesen ist. Nur die Trophäen wird er zurücklassen.“ Dazu gehört in seinem Haus, das nunmehr ein Museum ist, auch sein durchschossener Stahlhelm aus dem Ersten Weltkrieg und der Helm eines von ihm getöteten Feindes.

.

Schalwild im Ostberliner Tierpark. Photo: Katrin Eissing

.

Tiere im Widerstand

Vortrag – videogestützt gehalten auf dem Weltkongreß der hedonistischen Internationale in Rechlin-Lärz/Mecklenburg:

Der Berliner Arbeitskreis für Human-Animal-Studies Chimaira hat ein Buch veröffentlicht über „Das Handeln der Tiere“. Zentral ist darin der Begriff „Agency“, was so viel wie Handlungsmacht oder Wirkmacht bedeutet. Über ihre konkreten Widerstandshandlungen findet man darin jedoch wenig. „Die Geschichten über die freiheitsliebenden und gewitzt handelnden Tiere scheinen die Ausnahme zu bilden,“ schreiben die Autoren.

Der Kriegstheoretiker Karl von Clausewitz verglich einst die List mit dem Witz: „Wie der Witz eine Taschenspielerei mit Ideen und Vorstellungen ist, so ist die List eine Taschenspielerei mit Handlungen“.

Insofern hier von tierlichem Widerstand die Rede ist, könnte man auch sagen: „Das Tier ist witzig geworden“. Das wir das registrieren und thematisieren liegt zum Einen an unserem sich ständig erweiternden Wissen über Tiere, nicht zuletzt durch das Internet, in das Millionen Leute Texte, Photos oder Clips über die eine oder andere Gewitzheit der ihnen nahe stehenden Tiere, wie Hunde, Gänse, Schafe, Löwen, Krähen und vor allem Hauskatzen, einstellen. Gleichzeitig nahmen im Übergang von den harten zu den weichen Ideologien die Menschen- und dann auch die Tierrechte an Bedeutung zu. Und in der Verhaltensforschung fing man an, das Verhalten einzelner Tiere statt des vermeintlich angeborenen Artverhaltens zu studieren. Zu den Gewitzheiten der Tiere zählt auch ihre Fähigkeit zu lügen, zu betrügen und sich zu tarnen, einer anderen Art anzuverwandeln. Dazu hier ein Beispiel:

Die in langer Ko-Evolution entstandene Ähnlichkeit der Orchidee mit ihrem Insekt, das sie anlockt, ohne Nektar dafür bereit zu stellen. Die Orchideen sind sogenannte Täuschblumen. Die Blüten z.B. der Orchidee „Ophrys insectifera“ (Fliegen-Ragwurz) haben nicht nur die Form und Farben einer potentiellen Partnerin für Grabwespen-Männchen angenommen, sondern strömen auch noch den weiblichen Sexuallockstoff aus. Bei seinen Kopulationsversuchen bekommt das Männchen zwei Pollenpakete auf die Stirn geklebt. „Dolchwespen fallen gerne auf Blüten der mediterranen Orchidee Ophrys speculum (Spiegel-Ragwurz) herein. Teilweise geht die Täuschung so weit, dass Bienenmännchen der Gattung Andrena die entsprechenden Ophrys-Blüten sogar einem Weibchen vorziehen. Verhaltensforscher nennen das eine überoptimale Atrappe,“ schreibt die Biologin des Berliner Botanischen Gartens Birgit Nordt.

Umgekehrt bieten einige südamerikanische Orchideen, die mit „Prachtbienen“ kooperieren, den Bienenmännchen einen Duft an, der nicht ihnen direkt gilt. Sie nehmen ihn laut dem Biologen Karl Weiß „in ansehnlichen Flakons an den Hinterbeinen“ auf und fliegen damit zu ihren „Balzplätzen“, wo sie „Präsentationsflüge“ unternehmen. „Dabei soll ihr farbenprächtiger Panzer zusammen mit dem betörenden Pflanzenduft die Weibchen anlocken.“

Die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari gehen von einer wechselseitigen Beeinflussung aus, die eine Angleichung von Pflanze und Tier hervorgebracht hat. Ein solcher Vorgang – „Werden“ von ihnen genannt – gehört „immer einer anderen Ordnung als der der Abstammung an. Werden kommt durch Bündnisse zustande. Es besteht gewiß nicht darin, etwas nachzuahmen oder sich mit etwas zu identifizieren; es ist auch kein Regredieren-Progredieren mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korrespondieren oder korrespondierende Beziehungen herzustellen; und es bedeutet auch nicht mehr, zu produzieren, eine Abstammung zu produzieren oder durch Abstammung zu produzieren…Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht.“ Affizieren und Affiziert-werden. „Werdet wie die Orchidee und die Wespe!“ raten sie uns.

Als Mensch kann man sich durch den Witz der Tiere möglicherweise auch bedroht fühlen. Eine solche Situation inszenierte Alfred Hitchcocks 1963 mit seinem Film „Die Vögel“. Ein englischer Landarbeiter sieht, dass sich die See- und Landvögel immer aggressiver verhalten. Er vermutet bald, dass hinter ihrer scheinbar zufälligen Schwarmbildung eine Art kollektive Intelligenz steckt – und sieht darin eine zunehmende Gefahr. Er fängt an, seine Hütte zu befestigen. Aus dem Radio erfährt er von ähnlichen Vorgängen im ganzen Land. Nachdem alle Verbindungen zur Außenwelt unterbrochen und die benachbarten Bauern durch Attacken der Vögel umgekommen sind, entwirft der Landarbeiter für sich und seine Familie einen Überlebensplan.

Hitchcock verwendete für seinen Film neben einer Romanvorlage noch zwei Realereignisse – eine aus dem kalifornischen Ort „La Jolla“: Dort war ein größerer Schwarm Spatzen durch den Kamin in ein Haus eingedrungen. Während der Vorbereitungen für den Film kam es in der nahen Küstenstadt Capitola zu einem weiteren Vorfall: Hunderte „Dunkler Sturmtaucher“ (aus der Familie der „Sturmvögel“) flogen gegen Hausdächer, zerbrachen Fenster und durchtrennten Stromleitungen. Im Film wurde darauf bezug genommen – mit einem Dialog zwischen einer Ornithologin und einem Handelsvertreter in einem Restaurant. Erst Jahrzehnte später stellte sich heraus, dass die Tiere beim Fressen ein bestimmtes von Pflanzen produziertes Nervengift aufgenommen hatten – auch eine Form von Widerstand: gegen ihre Freßfeinde.

So wie die Ornithologin in dem Hitchcock-Film davon überzeugt war, dass den Vögeln das geistige Potential fehlt, Angriffe mit destruktiven Beweggründen zu führen, ist sich auch heute noch der Harvard-Neurologe Marc Hauser sicher, Tiere sind generell nicht in der Lage, sich zu einem Aufstand gegen die Menschen zusammenzurotten. Eine Revolution ist mit Tieren nicht zu machen, schreibt er in seinem Buch „Wild Minds“.

Ein kleiner Aufstand gelang vor einigen Jahren einer Brigade von Arbeitselefanten in einem indischen Forstbetrieb: Wenn sie nach Feierabend in den nahen Wald entlassen wurden, fielen sie immer wieder in Plantagen ein. Ihre Mahuts banden ihnen schließlich Kuhglocken um, damit die Bauern rechtzeitig gewarnt wurden und die Elefanten vertreiben konnten. Das funktionierte auch – bis zu jenem Tag, als die Elefanten das akustische Warnsignal ausschalteten und ungestört eine Bananenplantage abernteten. Sie hatten alle ihre Glocken mit Schlamm verstopft.

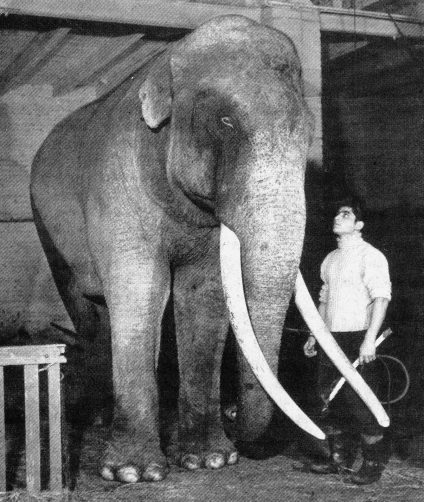

Der Elefantenpfleger im Berliner Tierpark, Patric Müller, erzählte mir: „Bei einer Elefantenkuh, bei der Afrikanerin Dashibo, war es besonders schwierig, Leute einzuarbeiten, die ist sehr aggressiv gegenüber Fremden gewesen. Eigentlich nicht mal aggressiv, sie hat ein Spiel mit denen getrieben, um zu testen, wie weit sie gehen kann. Ich war oft früh morgens alleine da, um den Stall auszumisten und dazu musste man nach hinten in die Ställe, wo der Kot und der Urin lag. Und dann war einem dort der Fluchtweg abgeschnitten. Das hat Dashibo hervorragend wahrgenommen – diese Situation, in der sie zeigen kann: ,Ja, jetzt hab ich dich’. In solchen Situationen kommt es mitunter zu Scheinangriffen, wobei man aber nicht weiß, ob das ein Scheinangriff ist oder ein ernster Angriff. Wenn man sich dabei nicht der Gefahr aussetzen will, dass der Elefant einen irgendwann nicht mehr akzeptiert, dann sollte man einfach stehen bleiben. Wenn man Angst hat, kann man den Job sowieso nicht machen. Es gab Elefantenpfleger, die es bei ihr nie geschafft haben, stand zu halten. Einen Kollegen hat sie mal aus dem Gehege geworfen mit dem Rüssel. Der hat noch großes Glück gehabt, dass er nicht unter ihrem Rüssel gelandet ist. Aber der konnte danach nie mehr allein mit der arbeiten, es mußte immer einer mit dabei sein.Solche Situationen kommen immer wieder vor. Auch alten Elefantenpflegern passieren tragische Unfälle.“

Dass Schimpansen sich gelegentlich zu gefürchteten Kampfgruppen zusammentun, weiß man schon lange. Aber auch einzeln sollte man sie nicht unterschätzen. Es gibt nicht wenige Schimpansenforscher, denen ein eingesperrter Affe irgendwann einen oder mehrere Finger abgebissen hat.

Auf dem zweiten Primatologen-Kongreß 1996 von den amerikanischen Anthropologinnen Shirley C. Strum und Linda M. Fedigan in Teresopolis, Brasilien, organisert, gehörte zu den eingeladenen Feldforschern die Biologin Thelma Rowell. Ihr Beitrag hatte den Titel: „A Few Peculiar Primates“. Es ging darin jedoch nicht um Affen – die Referentin ist eine Schafforscherin, die mit ihrer kleinen Herde in Kanada lebt. „Ich weiß natürlich, dass meine Schafe keine Schimpansen sind,“ sagte sie, „aber ich will damit ausdrücken, dass es sinnvoller ist, den Schafen die Möglichkeit einzuräumen, sich wie Schimpansen zu benehmen, als davon auszugehen, dass sie langweilig sind im Vergleich zu Schimpansen – dann haben die Schafe nämlich keine Chance.“ Zuletzt unternahm Thelma Rowell bei ihrer Schafherde eine Meinungsforschung. Heraus kam dabei – laut einer kanadischen Schäferzeitung: „Sheeps do have opinions“.

Jeder, der Tiere hält, kennt einige ihrer Widerstandsformen und weiß, dass sie sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Alle Tierpfleger, die ja großenteils mit wilden Tieren arbeiten, haben täglich mit dem Widerstand ihrer Zootiere zu kämpfen. Am interessantesten sind diesbezüglich die so friedlichen Orang-Utans – die in Gefangenschaft für ihre Fluchtversuche berühmt sind.

Freilebende Orang-Utans gebrauchen nur wenige Werkzeuge (Termiten graben sie z.B. mit den Händen aus), in Gefangenschaft entwickeln sie sich dagegen zu wahren Ausbrecherkönigen. Dem im Zoo von Omaha, Nebraska, lebenden männlichen Orang-Utan „Fu Manchu“ gelang mit seiner Familie gleich mehrmals die Flucht aus ihrem Freigehege und ihrem Käfig. Sie wollten jedoch nur auf die Bäume draußen klettern bzw. sich auf dem Dach des Affenhauses sonnen – und ließen sich jedesmal wieder in ihre Unterkunft zurücklocken. Die Wärter waren lange Zeit ratlos. Schließlich kamen sie dahinter, dass „Fu Manchu“ im unbeobachteten Moment in den Graben des Freigeheges schlich, dort eine Tür, die zum Heizungskeller führte, leicht aus den Angeln hob und öffnete. Am Ende eines Ganges tat er das selbe mit einer zweiten Tür, die ins Freie führte. „Dann fingerte er ein Stück Draht aus einer seiner Backen und machte sich am Schnappriegel des Schlosses zu schaffen“ – so lange, bis er es geöffnet hatte. Anfang 2013 brach die Orang-Utan-Dame „Sirih“ im Frankfurter Zoo erneut aus dem neuen Affenhaus aus – ihr Gehege wird seitdem ständig überwacht. Demnächst will man sie in einen anderen Zoo abschieben.

Wenn sie einmal nach draußen gelangt sind, fürchten sich die Orang-Utans meist vor der ungewohnten Umgebung. Die Mitarbeiter am Projekt „Think Tank“ zur Erforschung der geistigen Fähigkeiten von Orang-Utans im Nationalzoo in Washington erzählten von einer Orang-Utan-Gruppe, die mehrere grüne Tonnen, die von ihren Wärtern beim Saubermachen ihres Freigeheges vergessen worden waren, übereinander stapelte und darüber rauskletterte. Eines der Weibchen fand man bei den Verkaufsständen wieder, wo sie ein Brathähnchen aß und Orangensaft trank, beides aus einer Kühlbox, die sie einem Zoobesucher abgenommen hatte. Ein anderer Besucher, der Zeuge ihres Ausbruchs gewesen war, sagte, dass er deswegen nicht die Wärter alarmiert hätte, weil er dachte, die Orang-Utans dürften das, denn sie wären schon den ganzen Vormittag aus ihrem Freigehege raus – und wieder reingegangen. Einer der „Think Tank“-Mitarbeiter meinte: Wenn man einem Schimpansen einen Schraubenzieher gebe, werde dieser versuchen, das Werkzeug für alles zu benutzen, außer für den ihm eigentlich zugedachten Zweck. Gäbe man ihn einem Gorilla, so werde dieser zunächst entsetzt zurückschrecken – ‚O mein Gott, das Ding wird mich verletzen‘ – dann versuchen, ihn zu essen, und ihn schließlich vergessen. Gäbe man den Schraubenzieher aber einem Orang-Utan, werde der ihn zunächst einmal verstecken und ihn dann, wenn man sich entfernt habe, dazu benutzen, seinen Käfig auseinander zu bauen…Und so seien die Tierpfleger und die Orang-Utans in dem Menschenaffenäquivalent eines endlosen Rüstungswettlaufs gefangen, in dessen Verlauf die Zooplaner sich immer wieder Gehege ausdenken, die natürlich wirken und dennoch die Tiere sicher gefangen halten sollen, während die Orang-Utans jede Schwachstelle, die den Planern und Erbauern entgangen sein könnte, auszunützen versuchen.“

Ich habe selbst einmal eine Erfahrung mit dem Orang-Utan-Witz gemacht: Als ich im Bremer Zoo arbeitete, gehörte es zu meinen morgendlichen Aufgaben, zwei halbstarke Orang-Utans aus ihrem Käfig zu lassen und mit ihnen an der Hand zum See der Wasservögel zu gehen, wo wir in ein Schlauchboot stiegen und zu einer kleinen Insel fuhren. Eigentlich war sie für Gibbons, aber die gab es noch nicht. Auf der Insel stand, für den Fall, dass es regnete, ein Pfahlhäuschen, an dem ich die Tür aufmachte und dann mit dem Schlauchboot zurückfuhr. Einmal sprangen die Orang-Utans zurück ins Schlauchboot, während ich die Tür des Häuschens aufmachte und ich stand allein auf der Insel und machte ein blödes Gesicht, während die beiden Affen sich auf dem schnell abtreibenden Schlauchboot halbtot lachten. Vor Vergnügen sprangen sie immer wieder auf dem Wulst des Bootes herum und beschleunigten es dadurch noch mehr.

Überhaupt ist der Drang nach Freiheit wohl die verbreitetste Form von tierlichem Widerstand. Im Bremer Zoo entfloh mir einmal ein Doppelnashornvogel, den wir allerdings wieder einfangen konnten, und dann ein Ährenträgerpfau, der auf Nimmerwiedersehen verschwand. Wir weinten ihm keine Träne nach. Er war sehr aggressiv und hatte bereits einen Pfleger mit seinen scharfen Sporen krankenhausreif geschlagen.

Die Dingos sind die einzigen verwilderten Hunde, die es zu einer eigenen Art gebracht haben: Canis lupus dingo. Nach Australien kamen mit den Weißen ab 1788 auch deren Schafe. Als die Dingos immer wieder ihre Schafe rissen, schafften sie sich scharfe Hunde an. Von diesen liefen jedoch regelmäßig welche zu den Dingos über, die sie mit Hilfe eines paarungsbereiten Weibchens anlockten. Selbst der längste Zaun der Welt, der 5400 Kilometer lange „Dingo Fence“, der die Schafweiden im Süden Australiens schützen sollte, konnte das nicht verhindern. Inzwischen meinen bereits einige engagierte Dingoschützer, dass die „reinen Dingos“ zum Aussterben verurteilt sind – durch die anhaltende Vermischung mit entflohenen Haushunden.

In „SeaWorld“ Orlando/Kalifornien zog 2010 ein Orca-Zuchtbulle namens „Tilikum“ während der Vorführung seine Trainerin Dawn Brancheau an ihrem Pferdschwanz unter Wasser, wo sie ertrank. „Sie ist schon sein drittes Opfer!“ titelte die Bild-Zeitung. Tilikum bedeutet im Chinook-Pidgin „Freund“. Er wurde 1983 im Alter von etwa zwei Jahren vor Island gefangen. Der tödliche Angriff auf seine Trainerin zahlte sich für den „Killerwal“ nicht aus: Er wurde nicht wie zunächst beabsichtigt, ins Meer frei gelassen. Ab 2014 trat er wieder in den „SeaWorld“-Shows auf.

Der amerikanische Neurophysiologe John C. Lilly wollte sich über ein Computer-Programm mit den „hochintelligenten“ Delphinen verständigen. Seine Versuche, auf diese Weise erst einmal die „Delphin-Sprache“ zu verstehen, scheiterten. Schließlich sollte seine Kollegin Margaret Howe versuchen, einem Delphin namens „Peter“ Englisch beizubringen. Dazu ließ sie sich die oberen Zimmer des halben Unterwasser-Labors „Dolphin House“ auf einer der amerikanischen Jungferninseln mit Nasa- und Navy-Geldern wasserdicht machen und etwas über Kniehöhe mit Seewasser auffüllen, damit sie mit dem Delphin Tag und Nacht üben konnte. Der Spiegel berichtete: „Nach einer Weile zeigte Peter mehr als nur Neugier gegenüber seiner Lehrerin. Immer deutlicher zeigte er seinen Geschlechtstrieb. „‚Es war mir nicht unangenehm‚, erinnerte sich Lovatt. Schließlich beschloss sie, sein sexuelles Verlangen selbst an Ort und Stelle zu befriedigen – mit der Hand.“ Seine Englischkenntnisse konnte sie damit jedoch nicht verbessern. Professor Lilly verordnete den beiden zur Auflockerung der Sprachbarriere LSD, was bei dem Delphin jedoch nicht wirkte.

Die amerikanische Dompteuse Mabel Stark, die mit bis zu 20 Tigern auftrat, lebte mit dem von ihr großgezogenen Tiger „Rajah“ in ihrem Wohnwagen, er schlief bei ihr im Bett. In der Manege bestand ihre berühmteste Nummer darin, dass sie den Tigern den Rücken zukehrte und Rajah sie plötzlich von hinten ansprang, zu Boden warf und mit ihr rang. Mit der Zeit entwickelte sich daraus bei dem Tiger ein Paarungsakt. Weil sein Samen auf ihrem schwarzen Lederkostüm unschön aussah, wechselte sie in ein weißes Kostüm, das sie bis zum Ende ihrer Karriere 1968 trug.

Es gibt Schlimmeres: Viele Raubtierdompteure wurden irgendwann in einem günstigen Moment von einem ihrer Tiger, Löwen oder Bären getötet. In einem französischen Zirkus wurde einer sogar von acht dressierten kleinen Hauskatzen angefallen und getötet.

.

Luzie im Papierkorb. Photo: Katrin Eissing

.

Die DDR-Dompteuse Ursula Böttcher, die mit 12 Eisbären arbeitete, erzählte in ihrer Biographie, dass sie einmal mit dem Zirkus „Aeros“ in Friedrichshain gastierte. Dort ging sie gelegentlich mit ihrem Eisbären Alaska an der Leine durch den Park, wo es ihm plötzlich ein Wallnußbaum besonders angetan hatte. Als es wieder zurück zum Zirkus ging und er in den Käfig sollte, riß er sich los und lief durch den Park – zum Nußbaum. Erst nachdem er sich satt gefressen hatte, ließ er sich zurück zum Zirkus führen.

Hierbei geht es weniger um Widerstand gegen den Dompteur als um Lust – um Appetit auf Nüsse. Ähnliches passierte Ursula Böttcher wenig später mit gleich sechs Eisbären: sie rissen aus, weil sie ein Faß mit Lebertran rochen, das auf dem Zirkusgelände stand. Sie kippten das Faß um und schlabberten den Tran auf, danach ließen sie sich jedoch wieder willig in ihren Käfigwagen zurückbringen. In Florida hatten sie ein derart komfortables großes Wasserbecken zur Verfügung, dass sie die ganze Nacht herumschwammen – und dann bei der Vorstellung aber so müde waren, dass sie unmöglich auch noch wilde Eisbären spielen konnten oder wollten.

Die darwinistische Biologie hat sich um die Lust wenig Gedanken gemacht. Nietzsche forderte einst: „Werdet selten!“ Ein Mückenschwarm kreist über einen Teich; aus dem Off raunt Heinz Sielmann: „Sie haben nur ein Interesse – sich zu vermehren.“ Der holländische Biologe Midas Dekkers sieht das anders: „Im Grunde sind Tiere gar nicht auf Elternschaft aus. Es ist nicht ihr Anliegen, die Art zu erhalten, sondern das von Mutter Natur. Läge es an den Tieren selbst, führten sie ewig ein lustiges Junggesellenleben.“ Zumal die Weibchen vieler niederer Tiere nach dem Eierlegen bzw. Gebären sterben, oder – wie z.B. die australische Krabbenspinne – von ihrer Brut aufgefressen werden? Einige Embryologinnen am Pariser Institut Pasteur sind gar davon überzeugt, dass das Austragen eines Kindes und das Wachsen eines bösartigen Tumors identische Vorgänge sind: Der Fötus ist ein fremdes Stück Fleisch, ein Pfropf, den der Körper der Mutter abzustoßen versucht. Aber dem Fötus wie dem Krebs gelingt es, das Immunsystem seines Wirts erfolgreich zu blockieren. Zwischen ihnen gibt es laut den Embryologinnen nur einen wesentlichen Unterschied: „Aus der befruchteten Eizelle entwickelt sich ein neuer Staat, mit dem Krebs bricht dagegen die Anarchie aus.“

In der Biologie hat man nie einen Unterschied zwischen Verpaarung und Vermehrung gemacht. Am ganzen mehr oder weniger subtilen Spiel der Anbahnung einer Beziehung (und darüberhinaus) interessiert die Naturwissenschaften bloß die materielle Seite: Fakten über die Anzahl der männlichen Spermien, mit denen die Befruchtung erfolgt, Fakten über die Zahl der Jungen, die dabei entstehen, Fakten über die unterschiedlichen Penis- und Hodenformen, Fakten über die Gene, die weitergegeben werden…

Die meisten Fach- und Sachbücher über die Sexualität der Tiere gehen so weit, dass sie dem Spatz ebenso wie dem Löwen unterstellen, sie wollen partout, dass die Söhne und Töchter auch ganz sicher ihre eigenen sind. Dabei gibt es sogar unter den Menschen nicht wenige, ganze indigene Völker, die einen Zusammenhang zwischen Geschlechtsakt und Schwangerschaft nicht nur leugnen, sondern geradezu absurd finden. Aber die männlichen Tiere sollen es angeblich besser wissen. Deswegen tun sie alles, bis hin zur Ausbildung von Penissen mit denen sie vor dem Akt die eventuell schon vorhandenen Spermien in der Scheide ihrer „Partnerin“ gleichsam raussaugen können. Die US-Biologin Olivia Judson erklärt dazu in ihrem Buch „Die raffinierten Sexpraktiken der Tiere“: „Ein Männchen, das es schafft, seine Partnerin so zu stimulieren, dass sie mehr von seinen Spermien als von denen seiner Nebenbuhler aufnimmt, oder das die Spermien seiner Konkurrenten irgendwie beseitigen kann, gibt eine größere Anzahl seiner Gene weiter als seine weniger kunstfertigen Rivalen. Folglich ist die erste Konsequenz weiblicher Promiskuität, dass Männchen unter einem stärkeren Druck stehen, sich untereinander in allen Aspekten der Liebe auszustechen.“

Aber auch die weiblichen Tiere besitzen anscheinend genügend abgesichertes Vererbungswissen, indem sie nämlich nur die Männchen mit den besten (gesündesten) Spermien „wählen“. Und das sind immer die Farbenprächtigsten, Lautesten, Stärksten, Schnellsten usw… Dabei geht es stets um ihren Nachwuchs, denn der ist z.B. für den Münchner Biologen Josef Reichholf „die eigentliche ‚Währung der Evolution‘.“ Ihre Anzahl ergibt zusammen mit der Zeit „die Leistung“. Die wilde Natur ist wie der Kapitalismus eine Leistungsgesellschaft. Wenn man dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz folgt, dann ist es nicht nur im Nazistaat, sondern auch in der Gänsegesellschaft so, dass das „Ehepaaar“ das höchste Ansehen hat, das die meisten Jungen großzog.

Nehmen wir einen Moment an, dass all diese dummen Projektionen nur allzu wahr sind („Gänse sind schließlich auch nur Menschen,“ wie Konrad Lorenz einmal sagte), dann gilt aber immer noch, was sich die Tiersexforscherin Olivia Judson eingesteht, dass bei all den „Fakten“ etwas Wesentliches fehlt: die Lust! Aber leider „wissen wir so gut wie gar nichts über die Evolution der Lust,“ schreibt sie. Zur Lust gehört zuvörderst eine gewisse Verständigung, jedenfalls in den meisten Fällen. Aber wie soll man das z.B. bei den Elefanten erforschen, die sich über mehrere Kilometer im Infraschallbereich „verständigen“, was jedoch für uns nicht vernehmbar ist. Oder wenn doch – mit Hilfe von Audiotechnik, wie es Professor John Lilly bei den noch viel weiter reichenden Lautäußerungen von Delphinen tat, dann weiß man immer noch nicht, was sie damit sagen wollen. Stattdessen zu erforschen, wie eine Art sich vermehrt, führt jedoch bloß dazu, dass man „unterhalb der Schafarten nur noch die Schafe zählen kann“, wie der Philosoph Michel Foucault einmal meinte, für den die animalische Liebe ein Fest war, das ihn traurig und glücklich zugleich machte.

Um die „animalische Liebe“ studieren zu können, bedarf die „bisherige Nutzphysiologie“ (des Darwinismus) mithin einer „lustbiologischen Ergänzung“; eine solche veröffentlichte der ungarische Psychoanalytiker Sandor Ferenczi. Darin ist von „Brückenbildungen des Küssens, des Umarmens“ und von der „großen Eintrocknungskatastrophe“ als Ur- und Geburtstrauma die Rede. Weswegen für ihn nicht das Meer die Mutter symbolisiert, sondern die Mutter das Meer. Das „Ziel“ (im Feuchten) war einmal die „Verschmelzung“. Bei den Vielzellern, auf dem Trockenen zumal, gibt es nur noch eine „Distanzliebe“ – mit der „Haut als Vermittlerin“ (aus der einst auch die Sinnesorgane hervorgingen): Sie (Wir) kennen keinen „Mischakt“ mehr, sondern bloß einen „Berührungs-Akt“. Ferenczi konnte sich auf das 1000seitige Werk „Liebesleben in der Natur. Entwicklungsgeschichte der Liebe“ stützen. Diesen Biologie-Bestseller veröffentlichte 1898 der „Naturalist“, Gründer des „Friedrichshagener Dichterkreises“ und der Berliner Volksbühne Wilhelm Bölsche. Er begann darin ganz von vorne: „Wir haben keine Ahnung davon, was eine einzellige Amöbe, was eine Bakterie empfinden, wenn sie sich in zwei Stücke teilen. Es ist ihr Liebesakt. Warum soll sie nicht etwas dabei fühlen? Es ist nach allen Analogien selbstverständlich. Zugleich ist es der Urakt aller Liebe. Die Wollust wäre hier bei ihrem Urphänomen.“ Man ahnt das nur, aber wirklich „gewußt wird die Sache ganz sicher innerhalb unserer Leiber.“

Bölsche war anders als Ferenczi ein Propagandist des Darwinismus, die animalische Liebe bestand für ihn in der Verquickung von Lust und Fortpflanzung und damit Arterhaltung. Mindestens bei den Rindern soll das aber ganz anders sein, wie der französische Schriftsteller Mehdi Belhaj Kacem in seiner „Philosophie im Kuhstall“ nahelegt: „Die Brunst ist ein Genuss für das Weibchen, nicht für das Männchen. Das Weibchen scheint ganze Tage lang einen quasi natürlichen Genuss zu empfinden, beim Koitus selbst empfindet es jedoch keine Lust. Umgekehrt zeigt das Männchen in der Brunstzeit kein Begehren wie das Weibchen… Soweit ein guter Kleinbauer wie ich das beobachten konnte.“

„Alle guten Dinge haben etwas Lässiges und liegen wie Kühe auf der Wiese,“ meinte Friedrich Nietzsche. Der Verhaltensforscher Bert Tolkamp bekam bei seiner Kuhforschung bloß heraus, dass eine Kuh, die schon lange liegt, wahrscheinlich bald wieder aufstehen wird – aber wenn sie erst mal aufgestanden ist, ist es nicht mehr so leicht vorhersagbar, wann sie sich wieder hinlegen wird. „Ich beobachte Kühe seit vielen Jahren“, sagte der Wissenschaftler, „deswegen kann ich mit einiger Kompetenz sagen: Kühe können wirklich langweilig sein.“ Das Verhalten seiner Untersuchungsobjekte sei „äußerst enttäuschend gewesen“. Aber die Kühe können auch anders:

Im Dezember riß sich eine Kuh am Irschenberg beim Entladen aus einem Viehtransporter vor der Metzgerei Walch los und entkam. Sie floh ins Wallberg-Setzbergmassiv und überlebte dort bei Minus 15 Grad Celsius, weil sie sich an einer Futterstelle gegen ein Dutzend Berghirsche durchsetzen konnte. Statt sie abzuschießen wurde sie narkotisiert und auf das „Gut Aiderbichl“ gebracht – einen Gnadenhof für vernutzte Wild- und Haustiere bei Salzburg.

Ähnliches geschah im Landkreis Mühldorf, wo eine wegen nachlassender Milchleistung für den Schlachthof bestimmte Kuh flüchtete und sich im bayrischen Wald versteckte. Der Jagd auf sie schlossen sich auch Reporter an, die jedoch eher auf der Seite der Entflohenen waren. Die Kuh wurde von ihnen „Yvonne“ getauft, in der Hoffnung, dass die alte Bauernregel – Tiere mit Namen tötet man nicht! – ihr Überleben sichern würde. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs hatte man sie zum Abschuss freigegeben. Als sie sich wieder „ihren Artgenossen auf einer Weide anschloss“ konnte sie dort eingefangen werden, worauf einige Tierschützer sie freikauften und auf das „Gut Aiderbichl“ brachten. Der Spiegel berichtete, dass Yvonne dort „nun mit ihrem Sohn Friesi, ihrer Schwester Waltraut und dem Kälbchen Waldi zusammen lebt.“

Auf dem „Gut Aiderbichl“ brachte man auch eine junge „Mutterkuh“ aus Greifenstein unter: Sie war von einer Weide ausgebrochen und hatte eine Spaziergängerin angegriffen und dabei tödlich verletzt. Danach war sie mit ihrem Kalb in einen Wald geflüchtet. Nachdem man die beiden eingefangen hatte, kamen sie ebenfalls in das Tierasyl. Ihre Besitzerin mußte sich wegen „fahrlässiger Tötung“ vor Gericht verantworten. „Jährlich werden mehr Menschen von Kühen als von Haien getötet,“ titelte eine Zeitung. Der Kuh aus Greifenstein wurde ihr „Mutterinstinkt“ zugute gehalten, der ihr den Angriff zum Schutze ihr Kalbes gebot. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe Regionalkrimis, die im Milchbauernmilieu spielen, einer der Autoren, Thomas Morgenstern, ist sogar Milchbauer – und der Ermittler seiner fiktiven Verbrechen im Kehdinger Land ein gemütlicher Milchkontrolleur.

Die taz sprach vor einiger Zeit von einem „kurzen Sommer der Anarchokühe“. Am Mittelrhein legten fünf entlaufene Kühe den Zugverkehr lahm. In Kleinmürbisch wurde ein 75-jähriger Landwirt von einer seiner Kühe mehrmals gestoßen und dabei schwer verletzt. Im Salzburger Flachgau biß eine Kuh einer Bäuerin eine Fingerkuppe ab und verschluckte sie. In Südtirol wurde eine Frau von einem Stier angefallen. Die Altbäuerin erlag kurz darauf ihren Verletzungen. Wenig später wurde eine 27-Jährige Frau unterhalb der Alm Sattlerhütte von einer Kuh angegriffen und erlitt dabei ebenfalls erhebliche Verletzungen. In Bad Wurzbach brachte ein Bauer seine bisher im Stall gehaltenen Kühe erstmalig auf die Weide. „Von dort liefen mehrere zum Hof und randalierten“, wie der nordbayrische Kurier berichtete: „Sechs Kühe liefen auf die Tenne des Wirtschaftsgebäudes, eine rannte zum Heulager und stürzte ein Stockwerk tiefer. Drei Kühe durchbrachen eine Tür von der Tenne zum alten Wohnhaus. Dort hielt das Gebälk im Treppenhaus dem Gewicht nicht stand, so dass die Kühe zwei Etagen tief ins Erdgeschoss stürzten. Ein Tier durchbrach gar eine alte Holzdecke und fiel in den ehemaligen Schweinestall. Zwei Kühe wurden verletzt. Das alte Wohnhaus wurde erheblich beschädigt.“

In einer Polizeimeldung aus Jockrim heißt es: „Die Kühe einer Herde in Rheinland-Pfalz haben in der Nacht zum Mittwoch laut rumgetobt und damit Verwirrung unter Menschen gestiftet. Beunruhigte Ohrenzeugen riefen die Polizei wegen starken Lärms. Die Beamten trafen vor Ort auf 20 ausgelassen muhende Kühe. Die Polizisten ermittelten ihre Besitzerin. Diese erklärte, bei der Umsiedlung auf eine neue Weide seien die Jungtiere zunächst von den alten Tieren getrennt worden. Das anschließende Wiedersehen feierten die Rinder laut Polizei bis tief in die Nacht.“

Noch vor Beendigung der Weidesaison resümierte der „Spiegel“: „Vermehrte Kuhangriffe sorgen für Schlagzeilen“. Das „Neue Deutschland“ schrieb: „In jüngster Zeit machten Rinderattacken auf Menschen Schlagzeilen,“ was sich die Zeitung mit dem zunehmenden „Stress des Rindviehs“ erklärte. Aber dann erschoß in München umgekehrt ein Polizistentrupp eine „wild gewordene Kuh“, die sich auf dem Schlachthof losgerissen und eine Joggergruppe auf dem Bavariaring über den Haufen gerannt hatte. Die Beamte hatten das Tier zuerst mit ihren Pistolen bewegungsunfähig geschossen – und anschließend mit zwei Gewehrschüssen erlegt. Der Spiegel sprach von einem „Kugelhagel“, in dem die „Amok-Kuh“ (n24) starb. Schon am nächsten Tag wurden am Tatort Blumen hinterlegt, sowie Grablichter in Milchflaschen angezündet und mit einem Zettel „an das Kuh-Drama erinnert,“ wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. „’Sie wollte leben und floh vor dem Schlachthof,’“ stand auf dem Zettel.

Noch weiter ging die Tierrechtsorganisation „Animal Peace“, als sie auf ihrer Internetseite „viva-vegan.info“ frohlockte: „Ein dreijähriger Bulle hat nahe Köln seinen Sklavenhalter angegriffen und tödlich verletzt. Der 61-jährige Landwirt wollte eine Schiebetür im Stall reparieren. Als am Abend der Sohn den Stall betrat, um die Kühe zu melken, entdeckte er die Leiche seines Vaters. Wir verneigen uns vor dem Held der Freiheit. Mögen ihm viele weitere Rinder in den Aufstand der Geknechteten folgen.“ Es folgten erst einmal heftige Kritik von allen Seiten und sogar eine Strafanzeige, so dass die radikalen Veganer sich gezwungen sahen, ihre Äußerung zu verteidigen: „Wir haben mit keinem einzigen Wort den getöteten Bauern verhöhnt.“ Man habe sich nur über den „Aufstand eines Geknechteten“ gefreut. „Es ist eine politische und keine persönliche Botschaft.“ Rinder seien Subjekte, „die fühlen und denken können und mit diesen Gefühlen und Gedanken ein freies und unversehrtes Leben führen wollen. Wie wir.“ Die Vegetarier/Veganer sind nicht nur gegen die Bio-Bauern, weil auch sie ihre Tiere töten, neuerdings bemühen sie sich auch um den Nachweis, dass Milch nicht gut für uns ist, sie ist für das Kalb da. Zudem sei auch die Milch „Produkt eines Gewaltverhältnisses“.

Das Verständnis für das „Nein!“ von Tieren wächst – in welcher Form auch immer sie es äußern. In vielen asiatischen Despotien fällt es noch heute den Menschen selbst im Alltag schwer, „Nein!“ zu sagen. In Indonesien zum Beispiel gibt es sieben Worte für „Ja!“, von denen zwei auch ein Nein bedeuten können. Wenn mein vietnamesischer Bekannter etwas im Gespräch verneinte, nickte er und sagte: „same same but different“.

Muss man sich das „Nein!“ nun aber (mühsam) erwerben oder wird man damit schon geboren? Solche Fragen stellen sich Lebenswissenschaftler. Im Jahr 2007 starb Alex, die Intelligenzbestie unter den Papageien. Er hatte in seinen 31 Jahren bei seiner Besitzerin, der Psychologiedozentin Irene Pepperberg, die ihm unentwegt Worte und Zahlen beibrachte, gelernt, auf verschiedene Weise „Nein!“ zu sagen. In Pepperbergs Buch „Alex und ich“, das sie ein Jahr nach seinem Tod veröffentlichte, heißt es: „Während unserer Arbeit lernte Alex, Nein zu sagen. Und Nein hieß dann auch Nein.“

Bis es so weit war, hatte er es erst einmal auf die unter afrikanischen Papageien übliche Weise zu „sagen“ versucht: laut kreischen, beißen oder, „wenn er keine Lust mehr hatte, auf die Fragen eines Trainers zu antworten, die betreffende Person ignorieren“, ihr den Rücken zukehren, sich ausgiebig putzen …

Meist kam er damit durch, seine „Trainer“ verstanden ihn: „Subtil war unser Alex nicht gerade“, meint Irene Pepperberg. Aber dann reichte ihm diese „Sprache“ nicht mehr im Umgang mit seinen Betreuern. Diese sagten häufig „Nein [bzw. No], wenn er etwas falsch identifizierte oder etwas anstellte.“ Irgendwann bemerkten sie, „dass Alex in Situationen, in denen ein ,No‘ angemessen gewesen wäre, ein Laut wie ,Nuu‘ hervorbrachte“. Irene Pepperberg, sagte daraufhin zu ihm: „Gut, dann können wir dir auch gleich beibringen, das richtig schön zu sagen.“ Schon bald verwendete Alex „diese Bezeichnung, um uns zu signalisieren: ,Nein, das mag ich nicht!‘“

In einem Dialog mit seiner Sprachtrainerin Kandia Morton hörte sich das folgendermaßen an: „K: Alex, was ist das? [ein quadratisches Holzstück hochhaltend] – A: Nein! – K: Ja. Was ist das? – A: Vier Ecken Holz [undeutlich, aber richtig] – K: Vier. Sag es schöner! – A: Nein! – K: Ja! – A: Drei … Papier [völlig falsch] – K: Alex. Vier, sag vier. – A: Nein. – K: Komm schon. – A: Nein.“

Laut Irene Pepperberg genoss Alex seine wachsende Publicity immer mehr: Kameras, Mikrofone, staunendes Personal, freudige Trainer und Fans: „Er stand nun mal gerne im Mittelpunkt. Dann trat ein gewisses Glitzern in seine Augen, er plusterte sich auf – im übertragenen Sinne – und nahm die Pose des Stars an.“

Irgendwann war er jedoch das ewige Sprachtraining und auch die wachsende Aufmerksamkeit leid: „In puncto Verweigerung wurde er umso kreativer, je älter er wurde“, schreibt die Autorin, dann freute sie sich aber doch: „Alex versteht die Bedeutung des Begriffs ,Nein‘.“ Sie folgerte daraus sofort positiv – ganz im Sinne ihrer Projektbeschreibung: „Sein Ausdruck eines negativen Konzepts war durchaus schon als fortgeschrittenes Stadium sprachlicher Entwicklung zu betrachten.“

Ein Einbruch bei der Entwicklung des menschlichen Sprach- und Denk-Vermögens ihres Papageis kam, als Irene Pepperberg mit Alex noch am MIT arbeitete, das wegen seiner Pionierrolle bei der Algorithmisierung unserer Lebenswelt im Geld nur so schwamm, aber nach dem Platzen der „Dotcom-Blase“ war damit erst einmal Schluss. Die Universität sagte Nein. „Nun hatte ich weder einen Job noch einen Ort, an dem ich meine Arbeit mit Alex und seinen Freunden fortführen konnte.“ Aber irgendwie ging es dann doch weiter – an einer anderen Universität, bis Alex im Herbst 2007 endgültig Nein sagte und starb. Seine Besitzerin brach darüber fast zusammen.

Die englische Musikerin und Hobbyornithologin Clare Kipps veröffentlichte 1953 ein Buch über die Aufzucht eines Sperlings, der dann – auf sie „geprägt“ – zwölf Jahre bei ihr lebte. Die Autorin, die allein in London lebte, entwickelte währenddessen ein besonderes Verhältnis zu „Clarence“ – ihrem Spatz, der in den Kriegsjahren, da Clare Kipps im Luftschutz eingesetzt war, in ganz England berühmt wurde, weil er die im Luftschutzbunker sich Versammelnden unterhielt, so dass sie vorübergehend ihrer Sorgen und Ängste vergaßen. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag über „Clarence“:

„Neben einigen anderen Tricks war die Luftschutzkellernummer sehr beliebt: Clarence rannte auf den Ruf „Fliegeralarm!“ hin in einen Bunker, den Mrs. Kipps mit ihren Händen bildete, und verharrte dort reglos, bis man „Entwarnung!“ rief. Noch beliebter waren indes seine Hitlerreden: Der Spatz stellte sich auf eine Konservendose, hob den rechten, durch ein Jugendunglück leicht lädierten Flügel zum Hitlergruß und begann zunächst leise zu tschilpen. Er steigerte dann seine Lautstärke und Furiosität bis zu einem heftigen Gezeter, verlor dann scheinbar den Halt, ließ sich von der Dose fallen und mimte eine Ohnmacht. Clarence wurde zu einer Symbolfigur der von Hitlers Luftangriffen geplagten Londoner und ihres Durchhaltewillens. Er wurde in Presseberichten gefeiert, und sein Bild zierte Postkarten, die zu Gunsten des Britischen Rotes Kreuzes verkauft wurden.“

In ihrem Buch über „Clarence“ schreibt sie: „Wenn er es satt hatte, das Publikum im Luftschutzbunker mit Tricks zu unterhalten], „nahm er eine Patiencekarte in den Schnabel und dreht sie darin zehn- oder zwölfmal herum. Das war glaube ich sein Lieblingstrick, denn er hatte ihn selbst erfunden und vergnügte sich noch jahrelang damit…“

„Leider begann er im Frühjahr 1941 des Lebens in der Öffentlichkeit mit all seinem Glanze überdrüssig zu werden…“

„…Er nahm mir ansonsten nie etwas übel und betrachtete mich von klein auf als seine Erretterin aus jeder Schwierigkeit und Klemme.“

Clarence schlief im Bett der Autorin, an ihren Hals geschmiegt. Einmal wollte eine Freundin von Clare Kipps im Bett übernachten: „Er lief das Kissen auf und ab, schalt und drohte und griff schließlich meine Freundin so wütend an, dass sie als Eindringling gezwungen war, aufzustehen…“

Außerdem war Clarence „sehr heftig dagegen, daß ich in einem neuen Kleid erschien, und selbst ein neuer Hut oder neue Handschuhe riefen scharfen Protest bei ihm hervor.“

In der Amphibien- und Reptilien-Zeitschrift „Rana“ (17/2016) wurde von einem Augenzeugen das Verhalten eines ungewöhnlich mutigen Grasfrosches im Kreis Nordfriesland geschildert: Er greift Vögel, Rötelmäuse und Menschen an, indem er sich aufrichtet, sie lange fixiert und dann mit „schnappendem Maul“ auf sie zuhüpft. Mit diesem artuntypischen Artverhalten kommt er überraschenderweise durch.

Bei meinem Freund Bruno, der in Norddeutschland lebt, erwarb ich erste Imkerkenntnisse. Er besaß sechs Bienenvölker, deren Kästen hinter seinem Haus an einem riesigen Rapsfeld standen. Ein mit ihm befreundeter Imker stellte dann noch zehn weitere Bienenkästen daneben auf. Bald wurden alle Bienen dort aggressiv, jeden Tag mehr. Man mußte einen immer größeren Abstand zu ihren Stöclen halten. Die beiden Imker waren ratlos, bis der Bauer kam, dem das Feld gehörte: Er gestand ihnen, dass er, eigentlich aus Versehen, eine Hybridsorte Raps ausgesät hatte, die keinen Nektar bildet. Bei zigmillionen Rapsblüten gleich neben ihren Stöcken, die sie allesamt täuschten, waren die Bienen irgendwann aggressiv geworden.

Ähnliches erfuhr ich später in Island, als ich einen kundigen Bauern fragte, „Gibt es auch Bienen hier?“ – nachdem ich in Rejkjavik nur Hummeln auf den Blütenpflanzen gesehen hatte: „Die Bienenexperimente auf Island begannen in den Dreißigerjahren, als man einige Völker aus Norwegen importierte. Sie produzierten zwar Honig, überlebten aber den langen und harten isländischen Winter nicht. Anfang der Fünfzigerjahre versuchte es eine Australierin in Reykjavik noch einmal – wieder mit norwegischen Bienen. Diesmal waren es ihre Nachbarn, die sie zwangen, die Bienen zu töten. Seit 1975 bis heute wird immer wieder versucht, aus Norwegen importierte Völker auf Island heimisch werden zu lassen, wobei man auch mit verschiedenen Standorten experimentiert, aber die meisten Völker überleben den Winter noch immer nicht und sie werden auf Island sehr aggressiv. Wahrscheinlich, weil sie wütend sind, dass man sie an einen Ort verschleppt hat, wo sie als Volk keine Überlebenschance haben.“

In Südamerika sind einmal – quasi aus Versehen – „Killerbienen“ entstanden. So nennt man eine Kreuzung aus italienischen Bienen mit afrikanischen, die auch als „afrikanisierte Honigbienen“ bezeichnet werden. Sie liefern hohe Erträge, sind aber gefährlich, weil sie schnell aggressiv werden und mit vielen zugleich angreifen. In Brasilien entkamen den Bienenforschern 23 Schwärme dieser afrikanisierten Honigbienen, die sich danach über den Kontinent verbreiteten. Nachdem ihre Stiche einige Menschen getötet hatten, wurden sie in den USA „Killerbienen“ genannt und Hollywood drehte mehrere Horrorfilme über sie.

Über den Widerstand von Katzen erfährt man viel auf den Katzenforen im Internet, im Falle diese neben ihrer Besitzerin plötzlich auch noch mit einem Mann zusammenleben sollen. Wenn ich das richtig übersehe, dann sind ihre Protestformen in der Mehrzahl erfolgreich.

Eine Teilnehmerin schrieb: „Wenn ich daran denke, wie viele Jahre ich mit einem ausgemachten Volldeppen zusammen war, den mein Kater Sky von Anfang an nicht mochte.“

Eine andere Frau meinte: „Mein damaliger ‚Traummann‘, mit dem ich über 5 Jahre eine Wochenendbeziehung geführt hatte, entpuppte sich nach dem Zusammenziehen als „Alptraummann“. Er kam mit den Katzen absolut nicht klar. Sie durften weder ins Schlafzimmer, noch auf die ‚gute‘ Couch (die übrigens 15 Jahre alt war.) Ausserdem stank ihm das Katzenfutter und am Ende hat er von mir verlangt: entweder ich oder die Katzen. Die Katzen haben natürlich gemerkt, dass er sie nicht leiden konnte und haben protestgepinkelt und die Tapeten und Teppiche zerstört, was sie vorher noch NIE gemacht hatten…Ich hab dann meine Katzen geschnappt und bin ausgezogen. In meiner neuen Wohnung – ohne diesen Mann – waren dann die Katzen wieder ganz die alten und sichtlich glücklicher.“

Eine dritte Frau schrieb: „Ich hab damals meinen Traumtypen in den Wind geschossen, als ich gemerkt habe, dass ALLE unglücklich waren. Ich – weil ich es ihm nicht recht machen konnte und meine Katzen immer unglücklicher gesehen habe. Er – weil er es mit den Katzen nicht konnte. Und meine Katzen – weil sie gemerkt haben, dass sie bei ihm nicht willkommen waren. Natürlich durfte ich mir danach noch wochenlang anhören, dass ich meine Katzen mehr lieben würde als ihn. Aber für mich war es einfach die richtige Entscheidung und nie und nimmer hätte ich meine Katzen ins Tierheim geben können, wie er es am Ende von mir verlangte.“

Die Schriftstellerin Doris Lessing veröffentlichte mehrere Bücher über ihre Katzen. In einem heißt es: „Jeder aufmerksame, sorgsame Katzenbesitzer weiß mehr über Katzen als die Leute, die sie beruflich studieren. Ernsthafte Informationen über das Verhalten von Katzen und anderen Tieren findet man oft in Zeitschriften, die ‚Geliebte Katze‘ oder ‚Katze und Du“ heißen, und kein Wissenschaftler würde im Traum daran denken, sie zu lesen.“ Sie lesen wahrscheinlich auch nicht die Einträge von zumeist Frau in den diversen Katzenforen des Internets.

Die männlichen Wissenschaftler geben aber immerhin zu, dass Katzen schwierig sind: „Was die Forschung an der Katze problematisch macht, ist gleichzeitig das, was viele so an ihr lieben: die Eigensinnigkeit“, meint der Verhaltensforscher und Katzenexperte Dennis Turner vom Schweizer Institut für angewandte Ethologie und Tierpsychologie. Eigensinn ist eigentlich nur ein anderes Wort für Widerständigkeit.

Am Rande sei auch noch erwähnt, dass in der Inszenierung von Elfriede Jelineks neuem Theaterstück „Wut“ eine dhihadistische Selbstmordkatze auftritt.

„Die Erfolgskarriere der Katze ist im Vergleich zum Hund etwas höchst Erstaunliches“, betont Turner. Hunde sind soziale Rudeltiere – ihr natürliches Verhalten übertragen sie einfach auf uns Menschen. Die Vorfahren der Hauskatze waren dagegen einzelgängerische Eigenbrötler. Mit ihrer enormen Anpassungsfähigkeit haben sie ihr Sozialverhalten an uns Menschen angepasst – „eine faszinierende Fähigkeit, die sich weiter zu erforschen lohnt.“ Die Wissenschaft gibt also nicht auf. Auf Youtube gibt es einen Sampler mit widerständigen Katzen, mit denen ihre Besitzer an der Leine draußen spazieren gehen wollten, aber sie warfen sich einfach auf die Erde und ließen sich nicht aus dem Haus ziehen, womit sie sich schließlich durchsetzen konnten. Mit den Millionen Katzen-Clips im Internet ließe sich nebenbeibemerkt eine prima Katzenforschung betreibe.