1. „Bücher und Fische“

Bei mir war es umgekehrt: Erst die Fische dann die Bücher. Wir hatten ein Warmwasseraquarium zu Hause und als Schüler besuchte ich oft die Tierpfleger des Aquariums im Bremer Überseemuseum, später richtete ich mir ein Kaltwasseraquarium mit einheimischen Fischen, Schnecken und Pflanzen ein, die ich selber fing. Dazu erwarb ich in einem Fischgeschäft noch einen Flußkrebs, er entwickelte sich zu einer regelrechten Persönlichkeit – und bekam einen Namen. Bald fing ich an, die ersten Biologiebücher zu lesen,

Gegenwärtig steigt die Attraktivität von Aquarien, sie steht im Zusammenhang „der Konjunktur einer Ästhetik des Prozessualen, Performativen, dem Bewegten und Liquiden,“ meint die Kunstwissenschaftlerin Ursula Harten in ihrem üppig gestalteten Buch „Aquaria“ (2014). Die „Welt im Glase“, wie Justus von Liebig sein Demonstrationsaquarium nannte, ist heute ähnlich hochtechnisch ausgestattet (eine Art Intensivstation für seinen „Besatz“) wie die Trawler und Fabrikschiffe (die sog. Vollfroster) der Hochseefischerei. Die ersten Leitfäden zur Instandhaltung und Pflege von Aquarien erscheinen Mitte der 1850er-Jahre. In der DDR brachte es der Ichthyologe Günther Sterba mit seinen Ratgeberbüchern zu einigem Ruhm.

.

.

Ausgehend vom Salonschmuck „Goldfischglas“ hatte sich ab Mitte des 19. Jahrhundert eine Aquaristik und aus dem Hobby-Aquarianer ein Fischforscher entwickelt. Während der mit seiner „Nase“ die Fischgründe aufspürende Fischer sich als Kapitän zu einem Betriebsleiter entwickelte, dessen Fanggründe und -quoten von Wissenschaft und Politik vorgegeben werden und der den Fang schon an Bord weiterverarbeiten läßt. Auf den ersten Forschungsreisen mußten die mitfahrenden Wissenschaftler sich noch den Befehlen des Kapitäns strikt unterordnen und auch seine Offiziere hatten für die Vorschläge der Landratten nur wenig übrig. Auf den heutigen, mit vielen technischen Geräten ausgestatteten Forschungsschiffen sind der Kapitän und seine Mannschaft nurmehr Dienstleister der Wissenschaftler, deren Institute meist auch Besitzer der Schiffe sind.

.

.

So wie man von den Speisefischen weltweit immer weniger fängt (in Tonnage gemessen), werden langsam auch die Zierfische in ihren natürlichen Lebensräumen knapp. Millionen von Hobby-Aquarianer sitzen nahezu täglich und ausdauernd vor ihren Fischbecken. Ihre Beobachtungen sind für viele berufsmäßige Fischforscher wichtig, zumal ihnen immer öfter Nachzuchten auch der heikelsten Tiere gelingen. Dennoch wächst der Markt für freilebende Fische, Garnelen, Korallen, Seeanemonen etc. weiter. Nach einem Report des Washingtoner Worldwatch Institutes werden jährlich weltweit 500 bis 600 Millionen Zierfische gefangen. Mehr als die Hälfte verendet, noch bevor sie von Aquarianern und öffentlichen Aquarienhäusern gekauft werden. In Deutschland werden in 3,2 Millionen Aquarien rund 80 Millionen Zierfische gehalten, wovon auch noch einmal etliche Millionen jedes Jahr eingehen. Nicht zuletzt deswegen, weil die Tiere in Indien, Indonesien und auf den Philippinen mit einem Betäubungsgift gefangen werden. Dazu schreibt eine Tierschutzorganisation: „Viele Fischtaucher kommen nur zu ihrer Beute, indem sie Cyanid oder andere Gifte in die Korallenriffe, in denen die Fische leben, einspritzen. Dies zielt darauf ab, die Fische zu betäuben und sie aus dem Riff heraus driften zu lassen, damit man sie dann leicht einsammeln kann; das Cyanid tötet allerdings gleich einmal die Hälfte der Tiere auf der Stelle. Viele weitere sterben an den Cyanid-Rückständen, wenn sie bereits verkauft wurden. Das Gift tötet außerdem die Korallen, auf der die Fische leben.“

In diesen Ländern werden allerdings immer mehr der für den Export in die Industrieländer begehrten Zierfische in Fischfarmen gezüchtet.

.

.

Seit dem ersten Schauaquarium im Londoner Zoo 1853 und bis zu den großen Aquarienhäusern, die um 1900 in den meisten Industrieländern entstanden, entwickelte das Publikum eine regelrechte „Aquariums-Manie“. Die Biologie dazu eine neue Aufgabe: Erforschung der „Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle Existenz-Bedingungen rechnen können,“ wie der Zoologe Ernst Haeckel 1866 schrieb, der dafür den Begriff der „Ökologie“ vorschlug. Das Aquarium – die „Welt im Glas“ – ist ein Ökotop.

Elf Jahre später schlug der Biogeograph Karl August Möbius den Begriff der „Biocönose“ zur Erforschung maritimer Lebensgemeinschaften vor. Er hatte die Austernbänke an den deutschen Küsten erforscht, um herauszufinden, ob man dort wie an der französischen Westküste auch künstliche Austernzuchten anlegen könnte – was er dann verneinte÷ Der Untergrund in der Nord- und Ostsee ist dafür nicht geeignet. In seiner Schrift „Austern und Austernwirtschaft“ (1877) faßte er unter Biozönose „eine Auswahl und Zahl von Arten und Individuen, welche sich gegenseitig bedingen und durch Fortpflanzung in einem abgemessenen Gebiet dauernd erhalten.“

.

.

Es ging diesen Meeresforschern nicht mehr um die Manifestationen des Lebens im individuellen Körper, sondern um das Leben von Gemeinschaften verschiedener Organismen. Es hat den Anschein, als ob z.B. in Korallenriffen zwischen den vielen Arten ein ständiges Fressen und Gefressenwerden stattfindet, ein harter „Kampf ums Dasein,“ wie Ernst Haeckel an den ceylonesischen Korallenriffen beobachtet haben wollte – nicht jedoch bei den unaufgeregten Menschen auf der tropischen Insel. Gleichzeitig gibt es aber ebensoviele Bündnisse und Symbiosen zwischen den Riffbewohnern unter Wasser, um sich gegenseitig zu schützen, zu helfen und sogar zu ernähren. Bei der Erforschung der Korallenriffe standen sich gewissermaßen englische Darwinisten und französische Lamarckisten gegenüber.

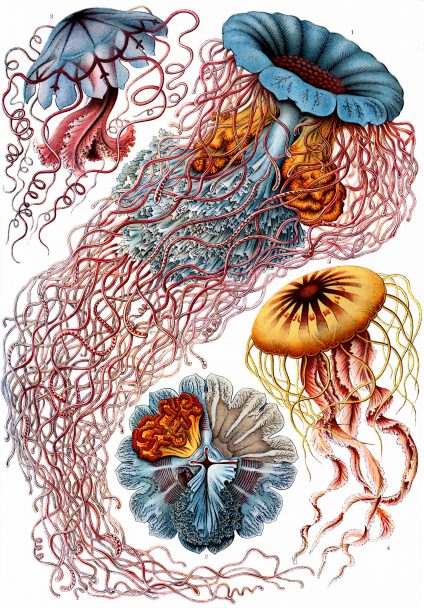

In seiner hymnischen Naturgeschichte „Das Meer“ (1861) begriff Jules Michelet die Lebensgemeinschaft „Korallenriff“ sogar als Verwirklichung der „Ideale von 1789“, worüber der Historiker sein Hauptwerk verfaßt hatte, „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. Er konnte sich dabei auf den von ihm verehrten Naturforscher Jean-Baptiste de Lamarck berufen, der sich mit den „wirbellosen Tieren“, speziell mit Muscheln befaßt hatte und den Begriff „Biologie“ prägte. In der Riffgemeinschaft hatten es Lamarck konkret vor allem die Medusen – Quallen – angetan, in denen er bei ihrer Erforschung „die Spiele, die Eleganz und das Lächeln der neuen Freiheit“ verkörpert sah.

Haeckels Kollege, der Gießener Korallenforscher Carl Vogt, meinte 1866 in einem Artikel für „Die Gartenlaube“, dass „der Korallen-Polyp nicht nur ein geselliges Thier ist, sondern auch Socialist und Communist in der verwegensten Bedeutung des Wortes; nur durch gemeinsame Arbeit vieler, engverbundener Thiere kann der werthvolle Korallenstock aufgebaut werden, den der Mensch aus der Tiefe des Meeres fischt, und diese gemeinsame Arbeit ist nur unter der Bedingung möglich, daß jedes Einzelwesen allen Gewinnst seiner ernährenden Thätigkeit an die Allgemeinheit abgiebt. Jeder Polyp sucht so viele kleine Thierchen als nur möglich zu fangen und zu verdauen, auf den Nahrungssaft, den er aus denselben zieht, hat er das erste unbestreitbare Recht, allein dieser Nahrungssaft gehört nicht ihm allein. Während die unverdaulichen Reste durch den Mund ausgeworfen werden (es existirt hierfür keine besondere Oeffnung), tritt der Nahrungssaft aus der allgemeinen Höhlung des Polypenleibes in mannigfache Canäle über, mittelst deren er sich in der lebendigen Rindensubstanz des Korallenstockes vertheilt und zu allen übrigen Theilen gelangt.“ Inzwischen weiß man, dass jeder Warmwasser-Korallen-Polyp auch noch eine Lebensgemeinschaft mit stickstofffixierenden Bakterien und Algen – der Art Symbiodinium – bildet, letztere wandeln das Sonnenlicht in Energie um. Die Koralle ist ein „Metaorganismus“.

.

Hawaii-Prinzessin Kaiulani

.

Für Ernst Haeckel, der sich sein „Material“ von Jugendlichen heraufholen ließ, auf Fischmärkten erwarb und sich von einem Fischer herumfahren ließ, wobei er mit feinem Kescher Mikroorganismen fing, war dagegen die Riffgemeinschaft ein Paradebeispiel für die Darwinsche Evolutionsthorie. Nach anfänglichem Schwanken, ob er Künstler oder Wissenschaftler werden sollte (was dann durch seine Verlobung mit Anna Sethe entschieden wurde: Er mußte Geld verdienen), wählte er die Forschung. Dabei konzentrierte er sich dann vor allem auf Radiolarien (Strahlentierchen), von denen er 1860 allein im Hafen von Messina 101 neue Arten entdeckte. Seiner Verlobten schrieb er: Damit dürfe er hoffen, „auch einen tüchtigen Stein zu dem wunderherrlichen Prachtbau der modernen Naturwissenschaft zu liefern.“ Zum Zeichnen benutzte Haeckel eine „Camera lucida“, weil mit ihr „die Formen alle genau mathematisch bestimmt sind, und also auch mit mathematischer Treue wiedergegeben werden müssen.“ Die meist durchbrochen runden Kalkpanzer der winzigen Radiolarien sind jedoch nicht mathematisch genau aufgebaut. Um sie erst einmal zu beschreiben, studierte er sie unter dem Mikroskop, wobei er sie „zu Tode guckte“. Nach seiner Rückkehr gab er einen „Atlas der Radiolarien“ heraus, seine vielgelobten Zeichnungen begriff er auch als Beitrag zur Kunstentwicklung, woran er 1924 noch einmal mit seinem Buch „Kunstformen der Natur“ erinnerte. 1969 gab das Ernst-Haeckel-Haus in Jena die gesammelten Berichte seiner Forschungsreisen – unter dem Titel „Tropenfahrten“ – heraus, mit politischen Kommentaren versehen. „Korallengärten“ suchte Haeckel neben der ceylonesischen auch noch an der arabischen und der indischen Küste auf. Darüber veröffentlichte er ebenfalls Expeditionsberichte. Zwischendurch fand der Freidenker noch Zeit, sich in Rom zum „Gegenpapst“ krönen zu lassen.

Sein Jenaer Kollege Anton Dohrn baute derweil eine maritime Forschungsstation in Neapel auf, wo Wissenschaftler Arbeitsplätze mieten konnten und können, daneben gibt es noch ein öffentliches Aquarium auf der Station, die inzwischen weltberühmt ist und Vorbild für hunderte weiterer Forschungsstationen an so ziemlich allen Küsten wurde. Der erste BRD-Bundeskanzler Theodor Heuss veröffentlichte 1940 eine sehr schöne Biographie über Anton Dohrn und seine Meeresforschungsstation am Golf von Neapel, wo auf der nahen Insel Capri die homerischen Sirenen einst mit ihrem Gesang die Seefahrer anlockten.

.

.

Der auf in seiner Villa auf Capri von Mussolini unter Hausarrest gestellte Schriftsteller Curzio Malapart schrieb in seinem Roman „Die Haut“ (1950), dass man eine dieser Sireniden im Aquarium der Forschungsstation gehalten habe. Sie sei jedoch, wie fast alle anderen Lebewesen in Dohrns Aquarien auch, 1944 vom Oberkommando der amerikanischen Streitkräfte, die Neapel eingenommen hatten, getötet worden – um anschließend von ihnen verspeist zu werden. Malaparte will selbst bei diesem „Gastmahl des Meeres“ mit dabei gewesen sein. Weil aber das „zur Gattung der Sirenoiden“ gehörende Meerestier ( „dessen Flanken in einem Fischschwanz endeten – genau wie von Ovid beschrieben“) einem kleinen toten Mädchen zum Verwechseln ähnlich sah, habe eine der anwesenden weiblichen US-Offiziere darauf bestanden, den „Fisch“ stattdessen ordnungsgemäß im Garten der Forschungsstätte zu bestatten.

Für die Amerikaner sind die Sirenen das, was wir „Seekühe“ nennen: pflanzenfressende Meeressäugetiere, die nur noch in tropischen Gewässern vorkommen. Vier leben heute in einem großen Wasserbecken des Tierparks Friedrichsfelde. Sie stammen aus den Sümpfen Floridas und jeden Tag steigt ein Taucher zu ihnen herab, um sie zu streicheln, was sie angeblich brauchen. Es gab noch eine größere Seekuhart – in den nordischen Gewässern: Der Naturforscher Georg Wilhelm Steller „entdeckte“ sie auf der 2. russischen Kamtschatka-Expedition, die vom dänischen Kapitän Vitus Bering geleitet wurde. Sie sollten u.a. die Passage zwischen Alaska und Sibirien erkunden, die später Bering-Strasse genannt wurde, und strandeten danach auf einer Insel, die dann ebenfalls nach Bering benamt wurde. Dort studierte Steller 1741 lebende und tote Seekühe. Schon 27 Jahre später waren die Tiere ausgerottet. Man tötete sie zu tausenden ihres Fettes wegen, dass zu Tran gekocht wurde. Sie wurden dann nach ihm, der auf dem Landweg zurück nach St. Petersburg gestorben war, „Stellersche Seekühe“ genannt. Sein Bericht „Ausführliche Beschreibung von sonderbaren Meeresthieren“ erschien 1753 in Halle. Die letzten Reste der Stellerschen Seekühe, in Form von Skelettteilen und Hautstücken, befinden sich heute in fast allen großen Naturkundemuseen der Welt.

.

.

Von den noch lebenden Seekühen, die mit Elefanten verwandt sind, und an der asiatischen Küste sowie an der amerikanischen leben, dazu noch in einigen tropischen Flüssen, werden die vor Florida am gründlichsten geschützt. Kürzlich wurde dort ein 21-jähriger Tourist verhaftet nachdem er ein Seekuh-Junges von seiner Mutter getrennt und es halb aus dem Wasser gehievt hatte, um eines seiner Kinder auf dem Tier reiten zu lassen. Anschließend hatte der Familienvater die Fotos des Seekuhritts auf Facebook gepostet. Die zuständige Florida Fish and Wildlife Conservation Commission wurde darauf aufmerksam und ließ ihn von der Polizei verhaften. Nach einigen Tagen im Gefängnis wurde er zur Zahlung einer Strafe von 2500 US-Dollar verurteilt.

Noch im 18. Jahrhundert hatte der dänische Bischof Erik Potoppidan die Existenz von „Meermaiden“ beglaubigt und der dänische Anatom Caspar Bartholin diese Wassernixen zusammen mit den Menschen undAffen als „homo marinus“ klassifiziert. Nicht zufällig hat Kopenhagen an seiner Uferpromenade eine bronzene „Kleine Meerjungsfrau“ als Wahrzeichen aufgestellt.

Seeleute, sehnsüchtig, wieder an Land und unter Leute zu kommen, können die im flachen Wasser Seegras abweidenden Seekühe durchaus für Mischwesen, halb Frau halb Fisch, halten, denn, wie Steller schreibt: was dieses Thier von allen Thieren unterscheidet, das sind seine ganz besonderen Arme, oder Vorderfüsse, wenn sie so heißen sollen. Mit diesen umarmen sie ihr Junges, die Weibchen säugen sie an ihren zwei Brüsten, „jede liegt unter ihrem Arme, wie bey Menschen, und eben in solcher Gestalt.“

Die feministische englische Anthropologin Elaine Morgan wies 1982 (in: „The Aquatic Ape“) nach, dass die Frauen einst, nach Verlassen der Bäume, erstmalig Schutz vor ihren Feinden im Wasser gesucht hatten. Dort lernten sie den aufrechten Gang, die Schmackhaftigkeit der Meerestiere, bekamen eine glatte, unbehaarte Haut, veränderten sogar ihre weibliche Anatomie und wurden intelligent und verspielt. So wie im übrigen alle Säugetiere (und Vögel), die wieder zurück ins Wasser gingen: Delphine, Wale, Seekühe, Robben, Otter und Pinguine z.B.. Während die Menschenmänner dagegen quasi auf dem Trockenen hocken blieben – und dabei jede Menge Jäger-Idiotismen ausbildeten. Elaine Morgans feministische Studie endet jedoch versöhnlich: „Wir brauchen weiter nichts zu tun, als liebevoll die Arme auszubreiten und ihnen zu sagen“ (oder zu singen): „Kommt nur herein! Das Wasser ist herrlich!“

.

Japanische Muscheltaucherinnen

.

Die nach Muscheln und Algen tauchenden Haenyeo auf der Insel Jejudo nennt man in Korea „Meerfrauen“. Ihre Ausrüstung besteht seit den Siebzigerjahren aus einer Taucherbrille, Schwimmflossen, einem Neoprenanzug, einem Bleigurt, einer Harke zum Lösen der Meerestiere von Felsen, einem Netz zum Einsammeln des Fangs und einem Seil mit Boje, um ihren Standort zu markieren. Sie tauchen bis zu 20 Meter tief und können bis zu drei Minuten unter Wasser bleiben,“ heißt es in einer Reportage der „Welt“. Zwischendurch wärmen sie sich an Feuern, dass sie in windgeschützten Höhlen am Meer entzünden und essen Muscheln. „Meist hört man die Haenyeo schon, bevor man sie sieht. Denn beim Auftauchen stoßen sie den Sumbisori aus, einen lauten Pfeifton, der durch das Auspusten der Luft verursacht wird.“

Sie haben laut Wikipedia ein erweitertes Lungenvolumen und wie Wedellrobben nutzen sie die Milz als Sauerstoffreservoir. Beim Tauchen zieht sich das Organ zusammen, wodurch sauerstoffreiche rote Blutkörperchen in den Kreislauf gelangen und so einen längeren Tauchgang ermöglichen. Ihre Genossenschaft geht heute von noch etwa 5000 Taucherinnen aus, ihr Altersdurchschnitt liegt bei weit über 50. Auch bei ihnen werden die Fangquoten inzwischen streng kontrolliert. Sie sammeln neben Muscheln, Schnecken, Seegurken und Seeigel auch Algen, die sie trocknen und verkaufen. Ihre Insel gilt als matriachalisch organisiert.

Anders als die Haenyeo auf Jejudo tauchen die japanischen Muscheltaucherinnen, Ama, an einem Seil runter und hoch, bis zu 60 mal in der Stunde. Von den Ama wandern immer wieder welche als Arbeiterinnen in die Zuchtbetriebe für „Meeresfrüchte“ ab, zudem sind ihre Fanggründe überfischt und verschmutzt. In Korea und Japan wird die Algenart „Porphyra“ geerntet – und zu „Meeresgemüse“ verarbeitet, auch die im Westen beliebten „Sushi“ enthalten Algen. Aber nur die Japaner können sie auch verdauen, wie der Biologe Bernhard Kegel in seinem Buch über Mikroben – „Die Herrscher der Welt“ (2015) – schreibt. Denn nur sie, die fast täglich Algen essen, haben in ihrem Verdauungstrakt ein Bakterium namens „Bacteroides plebeius“, das ihnen die Enzyme zur Verfügung stellt, um die Kohlehydrate der Algen verdauen zu können, wobei dieses Bakterium die Enzyme nur produzieren kann, weil es vom algenfressenden Meeresbakterium „Zobellia gelactanivorans“ dazu „genetisch“ ausgestattet wurde. „Spannend ist die Frage, wann die Sushigene auch in amerikanischen und europäischen Därmen angekommen sein werden,“ meint Bernhard Kegel. Im Gegenzug fehlt den Japanern ein „Milchgen“ – zur Produktion des Enzyms Lactase, um Milch verdauen zu können. Ihre Lactoseintoleranz läßt jedoch nach.

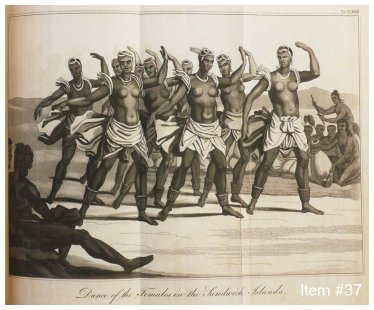

Die in der Südsee lebenden Insulaner wurden von Weltumseglern wie Georg Forster und Adelbert von Chamisso als „Meervolk“ bezeichnet, weil sie oft und gerne ins Wasser gehen und ausgezeichnet schwimmen und tauchen können, wobei es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gab: Auf einigen Inseln fuhren die ersteren geschmückt und bewaffnet mit Begrüßungsgeschenken in Booten raus, mit denen sie sich den fremden Schiffen näherten, während die Frauen nackt rausschwammen. Nach Muschelperlen und Korallen tauchten beide Geschlechter.

Der russische Expeditionsleiter Adam Johann von Krusenstern schrieb über diese Meerfrauen in seinem Buch „Reise um die Welt“: Als ihr Schiff in der Südsee vor der Insel Nuka Hiwa ankerte kamen die Eingeborenen mit ihren Booten ans Schiff: „Mit Untergang der Sonne gingen jedoch alle Männer ohne Ausnahme wieder an Land. Mehr als 100 vom weiblichen Geschlechte blieben aber noch in der Nähe des Schiffs, um welches sie schon seit 5 Stunden herumschwammen.“ Nachdem es dunkel geworden war, baten „diese armen Geschöpfe in einem so jämmerlichen Tone, ins Schiff kommen zu dürfen, dass ich endlich die Erlaubnis dazu gab. Ich konnte auch desto eher in diesen Stücken nachsichtig seyn, da ich auf dem Schiffe nicht einen einzigen venerischen Kranken hatte, und Roberts [wahrscheinlich der Bordarzt] mir die Versicherung gab, dass diese Krankheit bis dahin auf dieser Insel nicht bekannt geworden wäre.“

Einen schönen Überblick über die ganzen Bearbeitungen des Nixen-Stoffes – von Paracelsus über die Romantiker bis zur amerikanischen Feministin Joanna Russ – bietet die Dissertation von Gerlinde Roth: „Hydropsie des Imaginären. Mythos Undine“ (1996). Sowie die Studie des Frankfurter Literaturwissenschaftlers Andreas Kraß, die 2010 erschien: „Meerjungfrauen. Geschichten einer unmöglichen Liebe“. Dieses literarische Motiv reicht bei ihm „von Homer über Andersen und Ingeborg Bachmann bis hin zu Disneys Arielle“. Außerdem gibt es noch einen Reader von Enn Vetemaa: „Die Nixen in Estland – ein Bestimmungsbuch“. Es erschien 1985 auf Deutsch, jedoch nicht aus dem Estnischen, sondern aus dem Russischen übersetzt, dafür aber mit zwei Nachworten auf Französisch und Plattdeutsch.

Neben dem berühmten Bild von Katsushika Hokusai „Kraken und Muscheltaucherin“ (1814) und vielen anderen Darstellungen von nackten Muscheltaucherinnen und lüsternen Kraken gibt es auch einen Photoband über japanische Muscheltaucherinnen

– von Yoshiyuki Iwase: „Bildnisse von Taucherinnen in Onjuku, Präfektur Chiba 1931-1964“ (Tokyo 2002).

Über die koreanischen Muscheltaucherinnen – Haenyeos – sind eine Vielzahl von wissenschaftlichen und journalistischen Veröffentlichungen erschienen, die meisten natürlich auf Koreanisch. Auf Youtube findet man jedoch fast 2000 Clips unter dem Stichwort „Haenyeo“, u.a. eine vierteilige Über- und Unterwasser-Dokumentation von Melissa Struben: „Haenjeo – Koreas Meerjungfrauen“.

.

Die Maori Wahine

.

Die Muscheltaucher in der Südsee, im Roten Meer und anderswo, die das Schnorcheln erfanden, sind sozusagen die Lehrmeister unserer Hobbytaucher. Aber bevor diese die Unterwasserwelt erkundeten, waren jene bereits zu bedauernswerten Geschöpfen herabgesunken. Nach der Eroberung des Azteken- und des Inkareiches durch die Konquistadoren Hernan Cortez und Francisco Pizzaro im frühen 16.Jahrhundert wurden die Indios zu Tausenden zum Goldgraben oder als Perlentaucher aus ihren Dörfern verschleppt. Ähnliches geschah auch auf den Karibikinseln. Der spanische Bischof Bartolomé de las Casas schreibt in seinem „Kurzgefaßten Bericht von der Verwüstung der Westindischen Länder”, der 1966 auf Deutsch veröffentlicht wurde: „Fast alle können diese abscheuliche Lebensart (Perlenfischerei) nur wenige Tage ertragen. Denn es ist schlechterdings unmöglich, dass Menschen, die ohne Atem zu schöpfen unter Wasser arbeiten müssen, lange leben können. Ihr Körper wird unaufhörlich von Kälte durchdrungen, ihre Brust wird vom häufigen Zurückhalten des Atems zusammengepreßt, mithin bekommen sie Blutspeien und Durchfall und sterben daran. Ihr Haar, das von Natur schwarz ist, bekommt eine ganz andere Farbe und wird brandrot, wie das Fell der Meerwölfe. Auf ihrem Rücken schlägt Salpeter aus; kurz, sie sehen wie Ungeheuer in Menschengestalt aus, oder doch wenigstens wie Menschen von einer ganz anderen Art. Durch diese unerträgliche Arbeit und wahre Höllenqual richteten die Spanier die sämtlichen Bewohner dieser Insel hin.“

Alles in allem soll die Eroberung Amerikas durch Weiße 50 Millionen Ureinwohnern das Leben gekostet haben. Im Nordwesten Australiens vernutzten die Weißen die Aborigines, die sie auf ihre Boote verschleppten und zum Tauchen nach Perlen zwangen. Die meisten starben nach zwei Jahren. Allein von der Perlenstadt Broome gingen Ende des 19. Jahrhunderts bis zu 3500 Taucher auf Muschelsuche. Bis zum Ersten Weltkrieg kam 70% des auf den Weltmarkt kommenden Perlmutts von dort. Der Krieg brachte jedoch die Erfindung des Plastikknopfs mit sich und damit brach die Nachfrage nach Perlmutt zusammen. In den niederländischen Kolonien, wo die Bedingungen für die einheimischen Taucher ähnlich grausam waren, ging die Regierung in Batavia (heute Djakarta) dazu über, Japaner und Chinesen ins Land zu holen, die mit einer Taucherausrüstung arbeiteten.

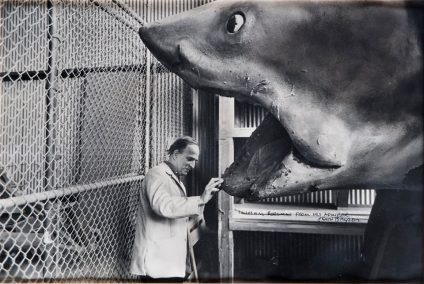

In Deutschland wurde die “Unterwasserwelt” durch den Taucher Hans Hass und seinen Haifilmen bekannt. Seine Tauchleidenschaft begann 1937 im Mittelmeer. Bereits zwei Jahre später kam sein erster Film in die Kinos: “Jagd unter Wasser mit Harpune und Kamera”. Nach dem Krieg unternahm er mit seiner Yacht “Xarifa 2” (die erste hatten ihm die Engländer beschlagnahmt), Expeditionen zu diversen Korallenriffen. Gelegentlich zusammen mit dem Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeld. Beiden war daran gelegen, z.B. die “Raubtierinstinkte” bei Mensch und Tier zu erforschen. Aber während Hans Hass dabei ökonomisch dachte, Tauchsafaris anbot, Verbesserungen seines Tauchgeräts und seiner Kameras vermarktete und Haiabwehrtechniken ausprobierte, entwickelte Irenäus Eibl-Eibesfeldt seine “Humanethologie “ zu einem veritablen Institut der Max-Planck-Gesellschaft weiter. Nun soll es jedoch ebenso abgewickelt werden wie die Limnologische Flußstation in Schlitz, von der noch die Rede sein wird.

.

Muscheltaucherin

.

Das Genre “Unterwasserfilme” entwickelte dann vor allem Jacques-Yves Cousteau zu wahren Kassenerfolgen weiter, während die Tauchgeräte von dem Belgier Jacques Picard verbessert wurden. 1960 tauchte Picard mit einem kleinen U-Boot auf den Grund des sogenannten “Challengertiefs” im Marianengraben (zwischen Japan und Papua-Neuguinea) – fast 11000 Meter tief, tiefer ging es nicht. Cousteau war 1954 mit seiner Yacht “Calypso” u.a. im Persischen Golf unterwegs, an Bord befand sich der Regisseur Louis Malle. Er wollte in Dubeh die letzten Perlenfischer auf ihrem Boot filmen: “Die Taucher waren ältere, zerlumpt aussehende Männer. An den Perlengründen setzten sie Nasenklemmen auf, die aus einer Haifischwirbelsäule gemacht worden waren,” schreibt Cousteau in seinem Buch “Das lebende Meer” (1963)

Eibl-Eibesfeldt blieb trotz seines Interesses an großer Theoriebildung der Verhaltensforschung unter Wasser verbunden. In seinem Buch “Im Reich der Atolle” (1971) erzählt er u.a. kleine Beobachtungen – wie diese von einer Garnele, die in einer Sandhöhle mit einer Grundel in Symbiose lebte: Während die Garnele die Höhle ausbaute, paßte die Grundel am Eingang auf. “Bei der geringsten Störung verschwand sie in der Höhle und warnte so den kleinen Krebs, der offenbar sehr schlecht sieht.” In der Karibik hatte es Eibl-Eibesfeldt eine ähnliche Kooperation angetan: eine Putzerstation am Riff, wo Putzerfische ihre Kundschaft bedienen. Die Fische warteten geduldig, bis sie dran kamen – und die Putzfische sie von lästigen Parasiten befreiten. Sie schwammen dazu sogar durch deren Kiemen und ins Maul.

Es gibt jedoch auch Putzerfische, die sich an den Kunden selbst vergreifen wollen. Sie sind jedoch keine echten, sondern Schleimfische, die das Aussehen von Putzerfischen angenommen haben. Auf diese ihre “Mimikry” spezialisierte sich der Zoologe Wolfgang Wickler, Sein Hauptwerk “Mimikry. Nachahmung und Täuschung in der Natur” erschien 1971. Eibl-Eibesfeldt hockte derweil mit Atemgerät unter Wasser und zählte: Die echten Putzerfische bedienten in sechs Stunden über 300 Kunden. Der Andrang war enorm.

Im Aquarium – mit nur wenigen Fischen, u.U. sogar ohne Parasiten, werden ihnen dagegen die Putzerfische manchmal lästig. Eibl-Eibesfeldt schreibt über seine Taucherlebnisse auf den Malediven: “Bereits nach wenigen Tagen kannte ich eine Reihe von Fischen persönlich. Mit einem gefleckten Zackenbarsch schloß ich bald Freundschaft.”

.

.

Ein ähnliches Zusammentreffen mit einem Barsch hatte auch die Innsbrucker Verhaltensforscherin Ellen Thaler. Sie taucht regelmäßig an Korallenriffs, zudem hat sie im Institut und zu Hause Meeresaquarien. Auf den Seychellen stieß sie 1992 beim Tauchen im Vorriff auf einen fast drei Meter großen Zackenbarsch. Beide bewegten sich nicht, aber Ellen Thaler blätterte hastig in ihrem Bestimmungsbuch, in dem der Eintrag “Bisher keine Übergriffe auf Taucher bekannt” sie beruhigte. Der Barsch wurde in Ruhe von ein paar Putzlippfischen bedient, nach etwa einer halben Stunde ließ er sich einfach sinken und entschwand ihrem Blick. Aber an der nämlichen Stelle traf sie ihn danach noch viele Jahre wieder. Von einer “Freundschaft” würde Ellen Thaler dabei jedoch nicht so leichthin wie Eibl-Eibesfeldt gesagt haben. 2010 wurde ihr Barsch “zu Tode geangelt”, wie sie in ihrer Sammlung von Reiseberichten: “Die Stunde des Chamäleons” (2013) schreibt, die sie zuvor als Kolumnen in der Aquaristik-Zeitschrift “Koralle” veröffentlicht hatte: Darüberhinaus stellte sie 2008 eine ganze “Koralle”-Ausgabe über “Doktorfische” zusammen. Zuvor, 1995, hatte sie ein üppiges Buch mit dem Titel “Fische beobachten” veröffentlicht. Im Vorwort heißt es: “Ich will zeigen, dass bei all dem umfassenden Wissen über Technik und Systematik allzu oft etwas Wesentliches auf der Strecke bleibt: nämlich die Koralle, der Krebs, hier, die Muschel dort und schon gar der Fisch, das Individuum also, an dem wir unsere helle Freude haben sollten!” Ihre erste diesbezügliche “Prägung”, im thailändischen Phuket tauchend, bekam sie durch einige Grundeln. Seither gehören diese Barschverwandten zu ihren Lieblingsfischen. “Alles war neu, alles war unbeschreiblich. Nach einer Woche erst war ich in der Lage, Fische wirklich zu beobachten, zu bestimmen und nicht nur hingerissen zu bestaunen.” Die meisten Berichte in ihrem Buch beziehen sich indes auf Erfahrungen mit ihren Aquariums-Fischen – bis hin zu Pflegetipps.

.

.

Die Erlebnisse und Berichte vieler, auch berühmter Taucher werden gerne als Meeresforschung ausgegeben, auch von ihnen selbst, dabei handelte es sich meist um Unterwassertechniker und Sporttaucher, die vor allem daran interessiert sind oder waren, Tiefenrekorde aufzustellen oder möglichst große Fische mit der Harpune zu erlegen. Manche dieser Männer, deren Jagdgründe in den tropischen Gewässern immer unergiebiger geworden waren, wandelten sich im reifen Alter zu engagierten Umweltschützern. Der Marinebiologe Trevor Norton hat 2001 ein Dutzend dieser Männer in seinem Buch “In unbekannte Tiefen – Taucher, Abenteurer, Pioniere” porträtiert.

Darunter Louis Marie-Auguste Boutan. Er war alles drei: Als Student “sprang er in der Torresstrasse (zwischen Neuguinea und Australien) mit einheimischen Perlentauchern ins Wasser und sah zum ersten Mal den Reichtum der tropischen Meere,” schreibt Norton, der es eigentlich besser wissen müßte: Ihre Artenvielfalt verdanken die Korallenriffe gerade der Armut an Nährstoffen – ähnlich ist es bei den tropischen Regenwäldern. Die These: “Je nährstoffreicher eine Region desto weniger Arten” – des Münchner Ökologen Josef Reichholf, die er in seinem Buch “Der unersetzbare Dschungel” (1991) veröffentlichte, ist mittlerweile unbestritten.

Boutan bastelte sich Tauchausrüstungen, eine Unterwasserkamera und ein Blitzlichtgerät. Daneben experimentierte er mit Ohrmuscheln – Seeohren genannt. Deren Schale ist mit einer dünnen Haut, einem Mantel, ausgekleidet. Ihm kam die Idee, dass dieser Mantel jedes Objekt, das ihn berührt, mit Perlmutt überzieht. Er bohrte ein winziges Loch in eine Seeohrschale, ohne den Mantel zu verletzen und platzierte ein Muschelstück zwischen Schale und Mantel. Innerhalb weniger Monate wurde aus diesem “Samenkorn” eine leichte Wölbung aus Perlmutt. Boutan schloß daraus, dass jede Muschel, die ein solches, Perlmutt absonderndes Gewebe besaß, Perlen produzieren könne. Ausgehend von dieser Überlegung ließ sich eine Zuchtperlen-Farm einrichten. Davon versuchte er den Generalgouverneur von Indochina zu überzeugen, aber nichts geschah. Ab 1898 veröffentlichte er 18 Artikel über sein “Projekt”. Ein japanischer Nudelhersteller, der selbst versucht hatte, Perlen zu züchten, war der einzige, der den Wert von Boutans Überlegungen erkannte. 1920 kamen dessen Zuchtperlen auf den Markt, man konnte sie nicht von “echten” unterscheiden. Das Perlenkartell war entsetzt, es behauptete, der Markt würde mit “nachgemachten” Perlen überschwemmt. Man verhaftete den Perlen-Importeur und stellte ihn vor Gericht, Boutan wurde als Zeuge geladen. “Die Zuchtperle, erklärte er, sei genauso natürlich wie die ‚wild‘ gewachsene, die Auster kümmere es wenig, ob der Fremdkörper auf natürliche Weise oder durch Menschenhand in sie hinein gelange. Das Gerichtsverfahren machte Boutan berühmt, bereitete aber der Pariser Vorliebe für Perlen ein Ende,” schreibt Trevor Norton. 1924 wurde Boutan in Algerien Direktor einer Forschungsstation für Fischzucht und Fischereiwesen. Dort entwickelte er Verfahren zur Zucht von Austern, Eßmuscheln und Garnelen sowie Methoden, wie diese lebend nach Frankreich gebracht werden konnten.

.

.

In den europäischen Süßwasser-Gewässern lebt die Flussperlmuschel, sie ist vom Aussterben bedroht. Nicht zuletzt deswegen, weil ihre Frühform als Wirt die Bachforelle benötigt, in deren Kiemenbereich sie zehn Monate parasitisch lebt. Dort wächst sie zu einer Jungmuschel heran, die sich etwa im Mai auf den Gewässergrund fallen läßt und sich eingräbt. Erst nach etwa sieben Jahren, im ausgewachsenen Stadium und mit der inzwischen gebildeten harten Schale, kommt sie an die Oberfläche des Gewässergrundes, wo sie dann den Rest ihres Lebens weitgehend stationär verbringt. In der Strömung läßt sie, gerne in Kolonien, das Wasser durch ihre Kiemen fließen und filtert dabei Nahrungsteile heraus. Mit Glück und wenn man ihr genug Zeit läßt, sie kann bis zu 280 Jahre alt werden, produzieren manche eine Perle. In der Rhön, im Vogelberg und im Odenwald mit ihren vielen Flüßchen und Bächen, wo sie noch bis 2008 nachgewiesen wurde, kam bis etwa 1680 bei den „hohen Herren“ immer wieder eine gewerbsmäßig betriebene Perlfischerei ins Gespräch. In der Regionalgeschichte „Vogelsberg“ (1984) heißt es dazu: „Von 30 bis 40 Muscheln, die man öffnen ließ, waren fünf bis sechs dabei, die Körner enthielten, seltsamerweise dann immer gleich zehn bis zwölf; große runde Perlen waren allerdings nicht darunter, wenn sie mal etwas größer gerieten, dann waren sie ganz schlimm und schepp, ‚gleichsam wie in einem Pläßchen liegend‘. Überhaupt hätten die Perlen bald nach dem Herausnehmen immer gleich ihre schöne weiße Farbe verloren. Trotzdem wollte die Regierung zunächst die Perlfischerei ‚in die Heeg schlagen‘, also dieses Recht als besondere Gerechtsame wie Jagd, Fischerei und Ähnliches ausdrücklich beanspruchen und pekuniär auswerten. Jedoch der Kellereiverwalter riet ab: die Fischerei sei für zwölf Gulden verpachtet, die Pächter würden sich in ihren Fischereirechten benachteiligt fühlen, außerdem würde sich eine besondere Perlfischerei nicht lohnen. Am 1.Oktober 1680 wurde verfügt, dass die Pächter die Muscheln, die sie aufgelesen hätten, bei hoher Strafe [u.a. Abhacken der Hand] nicht veräußern dürften, sondern abliefern müßten.“

Noch eine Bemerkung zu den Meeressäugetieren…Das kleine sibirische Volk der Niwchen auf Sachalin geht davon aus, dass ihre Urmutter eine Meerfrau war. Vielleicht haben die Stellerschen Seekühe sie darauf gebracht. Die Tschukschen und Inuit am Arktischen Meer auf der nördlichen Seite Sibiriens erzählen, dass sie aus einer Verbindung von einer Frau und einem Wal hervorgegangen sind. Der Schriftsteller Jurij Rytcheu berichtete davon in seinem 1995 erschienenen Roman „Wenn die Wale fortziehen“, in dem er verdeutlichte, was das Immer-seltener-werden und schließliche Verschwinden der großen Meeressäuger für seine Leute, die Tschukschen und Inuit, hieß.Daneben veröffentlichte er 2004 auch die Biographie eines Walfängers – unter dem Titel: „Der letzte Schamane“. Dabei handelt es sich um seinen Großvater Mletkin aus der Siedlung Uelen – an der Spitze der Tschukschen-Halbinsel vis à vis von Alaska. Mletkin sprach mehrere Sprachen und arbeitete wie andere Tschukschen auch auf amerikanischen Walfangschiffen. In Alaska lernte er den Kurator eines Museums für Naturgeschichte kennen, der sich auf einer Sammelexpedition für die Weltausstellung in Chicago 1893 befand. „Der Anthropologe malte vor Mletkin ein zukünftiges Weltdorf aus…und er versprach ihm viel Geld, einfach dafür, dass er vor den Besuchern auf einer grünen Wiese saß,“ heißt es in Rytcheus Buch. Mletkin willigte ein, mit zu kommen. In Chicago mußte er jedoch eine alte zerschlissene „Schamanenkleidung“ tragen – „und vor allem rohes Fleisch essen“. Einmal begrüßte ihn der US-Präsident, Mletkin grüßte höflich zurück. „’Sie sprechen Englisch?‘ fragte der Präsident und schaute dabei fragend in die Runde. ‚Wie das? Mir wurde gesagt, Sie sind ein Wilder!’“ Auch die Chicagoer Presse bezweifelte, dass es sich bei dem Schamanen und einen „reinrassigen Tschukschen“ handele – er sei bereits zu sehr „von der Zivilisation verdorben“. Man sprach sogar von „Fälschung“. Mletkin mußte lachen, als er das las, aber langsam machte ihn das alles doch traurig: Die Journalisten, die ihn interviewten, interessierten sich nur für den „Frauentausch“ der Tschukschen und die Besucher warfen ihm „wie einem Tier Münzen zu“. Der Anthropologe versuchte ihn aufzuheitern: „Du hast großen Erfolg…Du bist die Sensation der Ausstellung. Wir sind stolz auf Dich….Das Publikum ist zum größten Teil wild und ungebildet. Du musst ihnen verzeihen.“ Nach einigen „Schamanenvorstellungen“ stieg Mletkins Ruhm noch, aber gleichzeitig konnte er nun manchmal kaum noch seine Wut zurückhalten. „Am schlimmsten waren die Kinder“: Sie bewarfen ihn mit Süßigkeiten und schrien „Nimm! Nimm!“. Mletkin wäre am Liebsten mit seinem Messer, mit dem er das gekochte Fleisch schnitt, auf sie losgegangen. Als die Weltausstellung zu Ende ging, war Mletkin heilfroh. Er nahm sein Geld, kaufte sich einen Anzug und einen Lederkoffer und fuhr nach San Francisco, wo er sich in eine Afroamerikanerin, der Schwester seines verstorbenen Freundes, verliebte. Bei ihr blieb er einige Jahre. Mit einer anderen Expedition fuhr er danach zurück in seinen Heimatort Uelen an der Beringstrasse, wo er dem Enkel Jurij Rytcheu seine Erlebnisse erzählte.

.

.

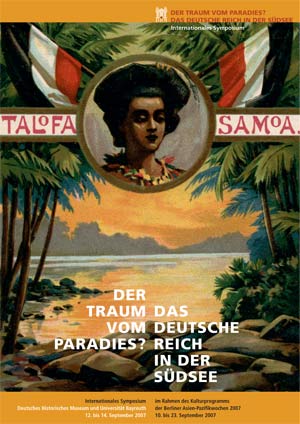

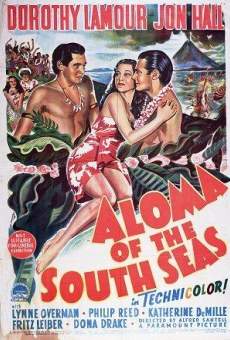

Über die Wale dort veröffentlichte 1824 der spätere Kustos am Berliner Botanischen Garten, Adelbert von Chamisso, eine wissenschaftliche Abhandlung, nachdem er zusammen mit einem weiteren Naturforscher und einem Maler an der russischen „Rurik-Expedition“ teilgenommen hatte, die von 1815 bis 1818 die Nordwestpassage – den Seeweg nördlich des amerikanischen Kontinents zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean – erkunden sollte. Ihre Leitung hatte Otto von Kotzebue. Der Sohn eines damals berühmten Dramatikers hatte 1803 als 16jähriger bereits an der russischen Weltumseglung des Kapitäns Adam Johann von Krusenstern teilgenommen. Diese sollte vor allem den russischen Fernosthandel stärken. Sowohl Krusenstern als auch Kotzebue veröffentlichten anschließend interessante Reiseberichte. Vor allem hatten es ihnen die Südsee-Insulaner – auf Hawaii und den Marshallinseln – angetan. Die Französische Revolution zeigte dergestalt Wirkung, dass sie meinten, dort den Rousseauschen „Edlen Wilden“ sozusagen leibhaftig kennengelernt zu haben.

Otto von Koetzebues Reisebericht bekam auf Deutsch den Titel „Zu Eisbergen und Palmenstränden“ (2004). Über die Südseeinseln heißt es bei ihm: „wir schwelgten im Genuss dieser paradiesischen Natur“. Krusenstern schreibt in seinem Buch „Reise um die Welt in den Jahren 1803-1806“: Die Bewohner der Sandwich- Inseln (Hawaii) und der Washington-Inseln (Nukahiwa) werden von keinen andern an körperlicher Schönheit übertroffen.“ Es sei dies dort jedoch „kein Vorzug, den die Natur nur den Vornehmen gewährt, sie ist hier ohne Ausnahme einem jeden verliehen. Die mehr gleiche Vertheilung des Eigenthums mag wohl den Grund dazu legen. Der noch wenig aufgeklärte Nukahiwer erkennt in der Person seines Königs noch nicht den Despoten, für den allein er seine besten Kräfte aufopfern muß…Die geringe Autorität lässt ihm mehr Freiheit zur Arbeit und gewährt ihm den freien Besitz des Landes, so dass ein jeder mit sehr geringen Einschränkungen daran Theil haben kann.“

Auch Adelbert von Chamissos Bericht „Reise um die Welt“, zuletzt 1985 in der DDR veröffentlicht, zeugt von dieser Sichtweise. Vom Flensburger Botaniker Wilfried Probst erschien 2014 eine Biographie, in der der Autor die heutige Situation aller Inseln und Orte, die Adelbert von Chamisso besucht hatte, im Internet recherchierte. In seinem Text über den Wal schlägt sich Chamissos Humanismus und seine Modernität dergestalt nieder, dass er das Wissen der Eingeborenen, auf den Aleuten z.B., nicht mehr ignoriert, sondern übersetzt, d.h. in die westliche Wissenschaft einführt: die lokalen Walnamen und -kenntnisse werden dabei ins Internationale transponiert. Den Walen nützte das damals jedoch wenig, sie wurden mit immer raffinierterer Technik und von immer mehr Walfangflotten verfolgt. Erst die Förderung und Verbreitung des Erdöls ersetzte den Waltran als Lampenöl. Und dieses wurde dann von der elektrischen Beleuchtung abgelöst. Desungeachtet war der Ethnologe Claude Lévy-Strauss noch 1983 davon überzeugt, “So lange es KZs für Wale gibt, wird es auch welche für Menschen geben.”

Schon vor der Französischen Revolution hatte der Schriftsteller Georg Forster 1772 als 17jähriger zusammen mit seinem naturforschenden Vater an der „2. Südseereise“ des englischen Kapitäns James Cook teilgenommen, die zwar die Gewässer der Antarktis erforschen sollte, weil man dahinter einen weiteren Kontinent vermutete, aber dann vornehmlich zwischen den Südseeinseln gekreuzt war. Forsters radikaler Humanismus, der ihn in der kurzen Mainzer Republik zum politischen Engagement trieb, begeisterte ihn vor allem für die freie Lebensweise der Eingeborenen auf Tahiti, wie man seinem von Goethe und Lichtenberg gelobten Bericht „Reise um die Welt“ entnehmen kann, der 1779 auf Deutsch erschien.

Erwähnt sei noch Cooks erste dreijährige Südsee-Expedition: Sie begann 1768 und wurde auf Empfehlung der Royal Society unternommen, um im Rahmen einer international angelegten Messkampagne den Durchgang des Planeten Venus vor der Sonnenscheibe – den Venustransit 1769 – auf Tahiti zu beobachten.

Cooks dritte Weltumseglung von 1776 bis 1780 wurde zur Erkundung der Nordwestpassage unternommen. Gleichzeitig sollte der Vorzeige-Polynesier Omai– der auf der zweiten Reise aus Huahine mitgekommen und zum beliebten „Edlen Wilden“ der Londoner Gesellschaft avanciert war – wieder in seine Heimat zurückgebracht werden. Schon bei seiner ersten Südseereise hatte Cook vor der Anlandung auf Tahiti seiner Mannschaft befohlen, „sich auf jede anständige Art und Weise um Freundschaft mit den Eingeborenen zu bemühen und sie mit aller erdenklichen Freundschaft zu behandeln.“ Ferner durften die bei den Südseeindianern besonders begehrten Eisenstücke, eisernen Gegenstände und Kleidungsstücke nur gegen Lebensmittel eingetauscht werden – nicht gegen Liebesdienste z.B..

.

.

Den Engländern war das Eigentum heilig, deswegen wurde auf die Eingeborenen sofort geschossen, wenn sie ihnen etwas stahlen. Dazu gehörte, dass sie kein Eigentum und nur den Gabentausch, die Engländer aber vor allem den Warentausch kannten (um z.B. Proviant und wertvolle tropische Produkte einzuhandeln). Den einen ging es dabei um Erwiderung, den anderen um Gleichwertigkeit. Es kam noch hinzu, dass für die Europäer die Arbeit Fron war, aber begehrenswerte Tauschwerte hervorbrachte, während bei vielen sog. “Wilden Völkern” der Gebrauchwert ihrer Arbeit die Arbeitslust war. Das Gabentauschprinzip äußerte sich z.B. bei den Südseeinsulanern darin, dass sie als Begrüßungsgeschenke einfach von ihren kleinen Booten aus Früchte, Fische, Schweine, Hühner zum großen Segelschiff hochreichten – und dann eine ebenso freundliche Erwiderung erwarteten. Dadurch entstanden nicht selten Mißverständnisse, die von den Europäern nur allzu oft gewaltsam entschieden wurden. Das geschah 1779 auch auf Hawaii – als Cook dort einen Häuptling sogar als Geisel nehmen wollte, um Gestohlenes wieder zu bekommen. Dabei kam es zu einem offenen Kampf zwischen den Einheimischen und den mit Gewehren und Bordkanonen ausgerüsteten Seeleuten – in dessen Verlauf James Cook starb. Als Georg Forster von seinem Tod erfuhr, veröffentlichte er einen langen Nachruf auf „James Cook, den Entdecker“, er erschien 2008 auf Deutsch zusammen mit 8 von Forster angefertigten Farbtafeln tropischer Vögel. 1987 hatte Klaus Harpprecht eine ausführliche Biographie veröffentlicht: „Georg Forster oder die Liebe zur Welt“. Im Nachwort heißt es dort:„Das Bild des Revolutionärs verdunkelte die Erinnerung an den Weltumsegler. Doch er hatte mit seinen Erzählungen von Tahiti einen Traum in die Herzen der Deutschen gesenkt.“

Diese wollten dann auch gleich los – und dort Kolonien gründen. Ähnlich erging es den Franzosen. Hier war es vor allem Louis Antoine de Bougainville, der 1768 Tahiti und einige weitere polynesische Inseln bei seiner Weltumseglung sofort für Frankreich in Besitz nahm. Tahiti benannte er in „Neu-Kythira um – zur Erinnerung an das alte Kythira: Aphrodites „Liebesinsel“. Bougainville hatte seine Assistentin als Mann verkleidet an Bord geschmuggelt. Auf dem Rückweg brachte er den Sohn eines Stammesfürsten als ersten Polynesier mit nach Frankreich. Sein Bericht „Reise um die Welt“ wird auf Deutsch immer wieder neu verlegt. „Französisch-Polynesien“ ist auch heute noch eine Kolonie, dort auf dem Atoll Mururoa fanden ab 1966 die französischen Atomwaffentests statt. Als es deswegen 1995 zu schweren Unruhen auf Tahiti kam, dem sich ein weltweiter Protest anschloß, wurden die Versuche eingestellt.

.

.

Als nächstes unternahm der Fregattenkapitän Louis Desaulces de Freycinet 1817 mit einigen Wissenschaftlern an Bord eine dreijährige Südsee-Expedition. Er schmuggelte seine Frau Rose in Männerkleiden mit aufs Schiff. Nachdem man sie als Frau erkannt hatte, machte sie sich dort nützlich. Als erste „Dame an Bord“ sorgte sie unterdes in Frankreich für einen kleinen Skandal, der jedoch überraschenderweise keine nachteiligen Folgen für ihren Mann hatte. Während er nach der Reise weitgehend von der Veröffentlichung des mehrbändigen Expeditionsberichtes in Anspruch genommen war, der laut Wikipedia die Kapitel Sprachstudien, Zoologie, Botanik, Pendelbeobachtungen, Beobachtungen des Magnetismus, Meteorologie und Hydrographie umfasste, veröffentlichte Rose de Freycinet ihr „Tagebuch einer Reise um die Welt“, auf Deutsch erschien es 2011. Über ihre positive Rolle auf dem Schiff berichtet sie weniger als über die Garderoben auf den Empfängen und Bällen. Bei fast jedem Landgang wurden ihr Mann und sie von Gouverneuren, Botschaftern und Honoratioren eingeladen, und umgekehrt wurden diese zu Empfängen auf Freycinets Schiff „Uranie“ gebeten. Man tauschte Salutschüsse aus und brannte Feuerwerke ab.

Der Norden wurde zur selben Zeit ebenfalls mit wissenschaftlichen Expeditionen erforscht. Der Naturforscher und Geograph Peter Simon Pallas leitete zwischen 1768 und 1794 gleich mehrere durch Rußland und Sibirien. Er war Mitglied der russischen Akademie der Wissenschaften, die damals fast von deutschen bzw. deutsch-baltischen Wissenschaftlern dominiert wurde; seine sogenannten „Akademie-Expeditionen“ wurden von Katharina der Großen gefördert. Pallas interessierte sich unterwegs für alles: Flora, Fauna, Gewässer, Gebirge, Siedlungen und Völker – ihre Sitten, ihre Feinde und ihre Ökonomie. Sie waren großteils bereits von Rußland unterworfen und infolge ihrer Ausbeutung und der dabei eingeschleppten Krankheiten dezimiert worden, wie Pallas feststellte, aber es gab sie noch. Pallas beschrieb ihre Lebensweise ohne westliches Ressentiment.

Seine Expeditionsberichte umfassen mehrere tausend Seiten. Da viele der von ihm bereisten Völker vor allem vom Fischfang und der Jagd lebten (die Felle aus Sibirien waren Russlands fast einziges Exportgut – und Gold wert), wurden diese beiden Erwerbszweige bei Pallas ausführlich behandelt. Ich beschränke mich auf zwei seiner Darstellungen des Fischfangs. Am Uralfluß wird dieser von ortsansässigen Kosaken betrieben, die dort in Dörfern zur Grenzsicherung gegen räuberische Überfälle eingesetzt sind. Sie haben eine streng-nachhaltige Bewirtschaftung des Flusses organisiert. Fische sind ihre Hauptnahrung und die Fischerei ihre Hauptbeschäftigung – neben dem Wachdienst an der sogenannten „Linie“, wie Pallas schreibt. Mir lag die 1987 in Leipzig erschienene, stark gekürzte Fassung seiner „Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches“ aus dem Jahr 1771 vor. Danach ist der Fischfang der Uralkosaken „durch Gewohnheitsgesetze so genau und so wohl eingeschränkt und angeordnet“ wie nirgendwo sonst in Russland. Es wird nur drei Mal im Jahr gefischt. Der wichtigste Fang ist im Januar mit Haken – an aufgeschlagenen Eislöchern. Der zweite, im Mai und Juni, und der dritte, „wenig beträchtliche“ Fang im Herbst, geschieht mit Netzen. Man könnte laut Pallas noch eine vierte Fangzeit zur Nikolauszeit dazuzählen, die jedoch nur in den Nebenflüssen und fischreichen Seen stattfindet und allein dem „häuslichen Verbrauch“ dient.

.

.

Im Ural werden mehrere Sorten Störe und Weißlachse sowie die minderwertigen Zander, Hechte, Zingelbarsche und viele kleine „Schuppenfische“ gefangen. Die Störe kommen Ende April in solchen Scharen zum Laichen aus dem Kaspischen Meer hoch, dass sie einmal sogar ein durch den Fluß gezogenes Wehr zu durchbrechen drohten, man war gezwungen, die Fische mit Kanonenschüssen zu verjagen, so wurde es Pallas erzählt, er hielt dies jedoch für eine „Sage“. Beim Hakenfischen müssen alle Kosaken, die einen Berechtigungsschein haben, täglich im Morgengrauen mit ihren Schlitten und ihren Fanggeräten antreten. Dann wird mit zwei Kanonenschüssen das Signal gegeben, zu der „festgesetzten Gegend“ zu eilen. Dort wird noch einmal mit Schüssen ein Signal gegeben, woraufhin jeder sich sein Eisloch aufhaut – und zwar nur auf einer Hälfte des Flusses, die andere dient den Fängen im Frühling und Herbst vom Boot aus – mit Netzen, die im übrigen eine Maschenweite von etwa 15 Zentimeter haben. Die Störsorten werden sowohl als Fisch als auch Rogen sofort den Kaufleuten übergeben, beides wird nach Gewicht bezahlt. Den besten Kaviar schickt man an den Hof der Zarin. Die „schlechten Fischsorten“ werden gesalzen oder getrocknet. Die Uralkosaken haben, wie Pallas schreibt, „die beträchtliche Freiheit, sich das Salz, das sie auch für die Kaviaraufbereitung brauchen, selbst zu besorgen, großenteils aus zwei Seen auf der kirgisischen Seite des Grenzflusses.

Am Ob, der in den Arktischen Ozean mündet, studierte Pallas den Fischfang der damals noch heidnischen Ostjaken, Chanten heute genannt. Ihre Methoden sind denen der Uralkosaken in gewisser Weise entgegengesetzt, weil sich die Fische hier im Winter aus dem „stinkenden Flußwasser“ zurückziehen und sich an den Bachmündungen versammeln. Dort fangen die Ostjaken sie mit Fischreusen. Daneben kommen nicht selten Belugawale den Ob hoch, den sie ebenso jagen wie die Samojeden, die man heute Nenzen nennt. Beider Jagdmethode hat Pallas nicht kennen gelernt, wohl aber das Innere und Äußere eines Belugawals, und zwar ausführlich, um sich davon zu überzeugen, dass es sich zum Einen um ein Säugetier und zum Anderen um eine bereits von „Grönlandfahrern“ bekannte Art handelt, die überdies schon von seinem Akademiekollegen Gmelin und dem Kollegienrat Müller beschrieben wurde.

.

.

Diese beiden Naturforscher waren Teilnehmer der sogenannten Großen Nordischen Expedition von 1733 bis 1743“ gewesen. Sie wird auch „Die Zweite Kamtschatka-Expedition genannt. An ihr nahm u.a. ein Adjunkt der russischen Akademie der Wissenschaften, Georg Wilhelm Steller, teil. Er reiste im Gegensatz zu Gmelin und Müller mit auf dem Schiff des dänischen Kapitäns Vitus Bering, der nach der ersten auch diese zweite „Kamtschatka-Expedition“ leitete. Beide Male ging es ihm u.a. um die Erforschung der Meerenge zwischen der sibirischen Tschukschen-Halbinsel und Alaska. Bering fand sie auch, allerdings wurde sein Schiff wenig später schon vom Eis auf eine kleine Insel westlich von Kamtschatka gedrückt, wo die Mannschaft überwintern mußte. Bering starb dort an Entkräftung, die Insel wurde später nach ihm benannt, ebenso die Meerenge: die „Bering-Straße“.

Von Alaska hatten die mitreisenden Forscher nur eine vorgelagerte Insel erkunden können – und das auch nur einen halben Tag. Der junge Biologe Georg Wilhelm Steller schimpfte in seinem Bericht „Von Sibirien nach Amerika. Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering“, der 1793 von Peter Simon Pallas veröffentlicht wurde, dass die „zehn Stunden“, die er in Alaska botanisieren durfte (und dabei immerhin 160 Pflanzen botanisierte) zehn Jahre Vorbereitung gebraucht hatten, an der insgesamt 3000 Menschen beteiligt waren. Sofern sie zu den unterworfenen sibirischen Völkern zählten – nicht immer freiwillig. Selbst auf der Beringinsel verstand es Steller „neben all den Strapazen und Gefahren, die der Überlebenskampf dort mit sich brachte, seine naturkundlichen Beobachtungen fortzusetzen“, heißt es auf Wikipedia. Als die Überlebenden endlich Kamtschatka erreichten, blieb Steller dort und erforschte einige weitere Jahre die Halbinsel sowie die Lebensgewohnheiten der Kamtschadalen. Er starb auf dem Rückweg nach St. Petersburg in Tjumen.

Nach der Revolution 1917 häuften sich die wissenschaftlichen Expeditionen in den Norden Russlands. Erwähnt sei die des rußlanddeutsche Mathematikers und Polarforschers Otto Julewitsch Schmidt. Als wissenschaftlicher Expeditionsleiter gelang ihm 1932 mit dem Eisbrecher „Sibirjakow“ unter Kapitän Wladimir Woronin erstmals die Fahrt durch der in Russland „Nördlicher Seeweg“ genannten Nordostpassage – zwischen dem Weißmeer und der Beringstraße, in einer Navigationsperiode innerhalb von 223 Tagen. Danach war Schmidt von 1932 bis 1939 Leiter der neugebildeten Hauptverwaltung Nördlicher Seeweg. 1933 leitete er die Tscheljuskin-Expedition, die es von Leningrad nach Wladiwostok schaffen sollte. Dabei wurde ihr Schiff, die „Tscheljuskin“, in der Beringstraße vom Eis eingeschlossen und zerdrückt. Einen Monat mußte die Mannschaft auf einer Eisscholle ausharren, bis sie von Polarfliegern gerettet wurden. Es gibt darüber einen von 39 Expeditionsteilnehmer verfaßten Bericht: „The Voyage of the Chelyuskin“ (1935) und einen Film von Christian Klemke und Christoph Schmidt: „Rote Arktis – die Eroberung des Nordpols“ (2014).

Otto Julewitsch Schmidts Nachfolger in der Leitung der Hauptverwaltung Nördlicher Seeweg wurde der Polarforscher Iwan Papanin. Er führte 1936 eine Expedition durch, die eine Eisdriftstation am Nordpol einrichten sollte. Diese driftete dann 274 Tage an der Ostküste Grönlands entlang. 1948 ließ Papanin das erste sowjetische Forschungsschiffe bauen – die „Witjas“, auf der in der Folgezeit fast alle sowjetischen Ozeanologen ausgebildet wurden.

1951 begutachtete Papanin eine biologische Station am Oberlauf der Wolga. Dort, bei Rybinsk, was Fischstadt heißt, war Europas zweitgrößter Staudamm gebaut worden, wobei der Stausee zwei Städte und 700 Siedlungen überflutet hatte. Auf dem See entstand eine nach „Darwin“ benannte Naturschutzinsel. Papanin votierte dafür, in die Station zu investieren statt sie zu schließen – und wurde schließlich ihr Leiter, bis zu seiner Pensionierung. Als wissenschaftlichen Leiter holte er sich den nach Kasachstan verbannten Biologen Boris Kusin. Die Station heißt heute „Papanin Institute of Inland Waters, Academy of Science, Borok“. In seinen „Erinnerungen: Eis und Flamme“, die 1981 auf Deutsch erschienen, erzählt Papanin, dass sie bei ihrem Vorhaben, die Fischzucht und -Fangergebnisse in den Stauseen der Mittleren Wolga zu verbessern, mit den Interessen der dortigen Fischereikolchosen kollidierten, die, um ihren Plan schnell und kräftesparend zu erfüllen, ausgerechnet in der Laichzeit rund um die Uhr, dazu noch mit äußerst engmaschigen Netzen, arbeiteten, was ihnen dann von den Wissenschaftlern verboten wurde: Seine Mitarbeiter gingen zur Kontrolle ihrer Anordnungen selbst auf Patrouille.

.

.

Boris Kusin war Lamarckist, d.h. er setzte auf die Vererbung von Umwelt-Erfahrungen statt wie Darwin auf eine Selektion zufälliger Mutationen. Dafür konnte er u.a. auch den Dichter Ossip Mandelstam in einer armenischen Teestube begeistern. Mandelstam verkündete hernach: „Ich habe mein Schach von der Literatur auf die Biologie gesetzt, damit das Spiel ehrlicher werde.“

Ein Gegenstück zu der am Station Borok am Rybinsker Stausee wäre die vielleicht kleinste limnologische Forschungsstation. Sie gehört der Max-Planck-Gesellschaft und befindet sich in Schlitz bei Fulda. Dort wird ein kleiner Fluß erforscht: den kaum einen Meter breiten und vier Kilometer langen Breitenbach. „Das besondere am Breitenbach ist, dass er nichts Besonderes ist. Sein Charakteristikum ist das Normale, er steht repräsentativ für viele Mittelgebirgsbäche“, erklärte der Stationsleiter und Experte für Steinfliegen Peter Zwick 2005. Der Breitenbach wurde von Anfang an ganzheitlich – ökologisch – erforscht, d.h. in allen Aspekten und Wechselwirkungen: die Umgebung, das Wasser, die Temperatur, Pflanzen, Pilze und Tiere, Mikroorganismen zu verschiedenen Tageszeiten, die Strömung zu verschiedenen Jahreszeiten usw.. Mittlerweile sind über 1.500 verschiedene Arten im und am Breitenbach nachgewiesen. Er ist wahrscheinlich das weltweit am besten erforschte Fließgewässer. Gegründet wurde die „Limnologische Flussstation“ von vier aus dem Krieg heimgekehrten Göttinger Biologiestudenten, die sich damit eine Arbeitsstelle schufen, nachdem der Graf von Schlitz ihnen ein Grundstück und Gebäude überlassen hatte. Heute arbeiten dort 5 Wissenschaftler und 17 Helfer auf 14 Stellen. Ihr erster Institutsleiter war Joachim Illies, sein Sohn, der Schriftsteller Florian Illies, veröffentlichte 2006 ein schönes Buch über Schlitz: „Ortsgespräch“. Joachim Illies interessierte sich vor allem für Süßwasserinsekten. Mit den Jahren wurde er immer gläubiger. In seinem letzten Buch „Der Jahrhundert-Irrtum“ (1982) schrieb er: Zwar gebe es eine schrittweise Generationenkette von der Amöbe bis zum Menschen, aber der Darwinismus mit seiner Reduktion auf Mutation und Selektion sei eine unzulässige Vereinfachung allen Evolutionsgeschehens. Hinter der Evolution stehe mehr; das sei etwas bisher Unverstandenes; dieses Unverstandene bilde die Brücke zum Religiösen.

.

.

Um die Geschichte der Südseeinseln-Besiedlung ging es bei der Forschungsreise des norwegischen Anthropologen Thor Heyerdahl. Die herrschende Theorie ging und geht davon aus, dass sie von Neuguinea aus besiedelt wurden, weil von Madagaskar bis zur Osterinsel und von Taiwan bis Neuseeland austronesische Sprachen gesprochen werden. Heyerdahl glaubte jedoch den alten Quellen der Inkas dass sie es waren, die sich von Peru aus mit Flößen aus Balsaholz auf den Weg mindestens nach Polynesien gemacht hatten – der Humboldtstrom trug sie dorthin. Er baute ein solches nach, heuerte fünf Mitreisende an und fuhr los. Im Gegensatz zu den Segelschiffen und erst recht den modernen Motorschiffen lebte die Mannschaft fast auf einer Höhe mit dem Wasserspiegel. Dafür machten ihnen selbst hohe Wellen nichts aus, denn das Floß trieb wie ein Korken immer obenauf. Außerdem befanden sie sich mit den Meerestieren sozusagen auf Augenhöhe und trieben langsam und lautlos dahin. Heyerdahls Beobachtungen und Erlebnisse mit ihnen machen deswegen auch einen Großteil seines Reiseberichts “Kon-Tiki” aus, der 1948 auf Norwegisch erschien. Ich habe eine Ausgabe von 1986 aus der DDR, wo auch Berichte über seine zweite Expedition “Tigris” sowie seine dritte “Ra” erschien. Mit der “Kon-Tiki” waren sie 101 Tage unterwegs – bis ihr Floß vor Reroia im Tuamotu-Archipel auf das Riff auflief. Unterwegs fielen ständig fliegende Fische auf das Floß, auch Kraken, die sich durch Rückstoß quasi aus dem Wasser geschossen hatten. Und Thunfische, Bonitos und Goldmakrelen begleiteten sie. Unter dem Floß siedelte sich Tang und Seegras sowie Entenmuscheln an, und Remorafische saugten sich an den Balsaholzstämmen fest. Wenn sie nicht wollten, bekam man sie nicht los. Zwischen den Stämmen richtete sich eine Krabbe ein, die sie Johannes nannten.

“Das ganze bildete eine seltsame Tiergemeinschaft…Unsere intime Nachbarschaft mit dem Meer wurde Torstein zum ersten Mal richtig bewußt, als er eines Tages beim Erwachen eine Sardine auf dem Kopfpolster fand,” schreibt Heyerdahl. Ein andern Mal war es ein aalähnlicher, 1 Meter langer Gympylus, eine Schlangenmakrele. die man bisher nur als Skelett kannte, und die nachts auf dem Floß gelandet war: “Wir waren die ersten, die ein lebendes Exemplar dieser Gattung sahen.” Auch Lotsenfische, die stets bei einem Hai bleiben, wechselten zum Floß, nachdem die Männer ihre Haie weggefangen hatten. “Mit so kindlichem Vertrauen drängten sich die schnurrigen kleinen Fische unter unsere schützenden Fittiche, dass wir wie der Hai geradezu väterliche Gefühle für sie hegten. Sie wurden ‚Kon-Tikis‘ maritime Haustiere. Es war taubu an Bord, Hand an einen Lotsenfisch zu legen…Bei solcher Gesellschaft im Wasser wurde uns die Zeit niemals lang… Je enger wir Kontakt mit dem Meer bekamen und mit all den Geschöpfen, die in ihm zu Hause waren, desto weniger fremd wurde es uns und desto mehr fühlten wir uns selbst zu Hause.” Sie fischten Plankton und aßen es als Grütze: “Waren viele Zwergarnelen darunter schmeckte es wie Krabbenpaste, waren es überwiegend Fischeier, schmeckte es wie Kaviar.” Die Fahrt mit der Kon-Tiki war, ebenso wie die beiden anderen Expeditionen (vom Irak nach Somalia und von Marokko nach Barbados), empirische Archäologie, mit der einige westliche Kulturtheorien widerlegt werden sollten.

.

.

Ich will hier noch einige Ein-Mann-Forschungsexpeditionen erwähnen, die den Spieß in gewisser Weise umdrehten: Z.B. der Westafrikaner Tété-Michel Kpomassie. Sein Bericht aus dem Norden erschien 1982 auf Deutsch. Er sollte in seinem Dorf Schlangenkultpriester werden, hatte aber große Angst vor Schlangen und erfuhr dann in einem Bildband der nahen Missionsbibliothek Näheres über Grönland – wo es keine Schlangen gibt. 1965 machte er sich mit seinen Ersparnissen nach dorthin auf. Von Togo zunächst nach Dakar, dann von Marseille nach Paris, wo ihm zwei pensioniert Kolonialbeamte nach Kopenhagen weiterhalfen. Von dort aus gelangte er mit dem Schiff nach Grönland – zu “seinem Volk”, den Eskimos. Er lebte, liebte und forschte einige Jahre unter ihnen. Immer wieder verglich er dabei seine Dorferfahrungen zu Hause mit ihren Sitten und Gebräuchen. Als er wieder zurück mußte und bis nach Paris gekommen war, nahm er Kontakt zum Direktor des Instituts für arktische Studien am Centre National de la Recherche Scientifique, Jean Maleurie, auf. Dieser überredete ihn, seine ethnologischen Beobachtungen niederzuschreiben. Auf Deutsch bekamen sie den Titel: “Ein Afrikaner in Grönland”. Tété-Michel Kpomassie nahm danach eine Forschungsstelle am Pariser Institut für arktische Studien an.

Erwähnenswert ist außerdem der Bericht eines Südseehäuptlings, der den Seinen zu Hause schreibt, wie man in Deutschland lebt. Und die Briefe eines Westafrikaners, der seinem Häuptling aus Deutschland Bericht erstattet. Beide Bücher, “Der Papalagi” (1920) und “Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins innerste Deutschland” (ab 1912 in Fortsetzungen und 1921 als Buch erschienen) sind allerdings fiktiv – geschrieben wurde das erste von dem Maler und Publizisten Erich Scheurmann und das zweite vom Marineoffizier und Schriftsteller Hans Paasche. Während Scheurmann sich “der Naziideologie verschrieb”, wie Wikipedia schreibt, entwickelte sich der Kolonialschützer und Großwildjäger Hans Paasche zum Pazifisten, Tierschützer und Sprecher im Arbeiter- und Soldatenrat. Als er sich auf seinen kleinen Gutshof zurückzog, wo er die Landarbeiter agititerte, KPD zu wählen, wurde der 1920 von einem Reichswehr-Regiment erschossen.

Ebenso wie “Der Papalagi” war auch Paasches “Lukanga Mukara” ein Bestseller. Anlass und Namensgeber für diesen Reisebericht war ein junger, von Missionaren unterrichteter Afrikaner, den Paasche und seine Frau am Viktoriasee kennengelernt hatten. Paasche ließ ihn kurzerhand nach Deutschland reisen, um seine Kritik an Gesellschaft, Umweltverschmutzung und Kolonialismus in Lukangas unverblümter Sprache äußern zu können. Paasches Kritik am quasi-religiösen Wachstumswahn westlicher Industriegesellschaften war damals noch durchaus neu und sorgte für entsprechendes Aufsehen.

Sein Biograph, der Kapitän Werner Lange, schreibt in “Hans Paasches Forschungsreise ins Innerste Deutschland” (1995): Ein publizistisches Meisterstück gelang ihm 1914 in einem Beitrag für seine Zeitschrift “Vortrupp” mit dem Titel “Die Federmode”, in der er das Aussterben zahlreicher Vogelarten beklagt und überhaupt die Tendenz, alle lebenden Geschöpfe in Geld zu verwandeln. Es klebe Blut an deren Bälgern. So seien z.B. 40 Eingeborene Deutsch-Neuguineas von Kolonialsoldaten umgebracht worden, “weil sie einen marodierenden Paradiesvogeljäger getötet hatten. 300 Millionen Vögel werden derzeit jährlich abgeschlachtet. Paasche sieht gerade die Eulen Nordafrikas, die Wandertauben Amerikas und die Kolibris auf Trinida ausgerottet. Er kann sich nicht mit der Gewissenlosigkeit der Jäger und Händler abfinden, mit der Gleichgültigkeit der Menschen, die sich nur zu gern durch den Hinweis auf einige Straußenfarmen beschwichtigen lassen. Dabei weiß er doch, daß kaum Hoffnung besteht, denn ‚man kann nichts schützen, was im Busch umherfliegt und 100 Mark wert ist‘.”

.

.

Einer dieser bald mit der Ausbreitung der Kolonien zu tausenden ausschwärmenden Jäger und Händler war der Engländer Alfred Russel Wallace. Er gelangte 1854 zu den indonesischen und malayischen Inseln und fand auf Tenate eine Unterkunft, von wo aus er Sammelexpeditionen zu den umliegenden Inseln unternahm. Die dortigen Gewürzinseln der Molukken waren erst in spanischem und dann portugiesischem Besitz gewesen, seit 200 Jahren aber bereits in niederländischem. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie kurz von Japan besetzt und dann gegen ihren Willen und bis heute von Indonesien vereinnahmt.

Der auf Insekten und Vögel gewissermaßen spezialisierte Sammler Wallace, der aber auch Orang-Utans nicht verschonte, hatte seine Kunden vor allem in England. Bevor er den „Malayischen Archipel“ bereiste, durchstreifte er jahrelang Amazonien. Aber seine gesamte Ausbeute vom Amazonas und Rio Negro war dann mit dem Frachter nach einem Brand an Bord untergegangen: „eine der größten wissenschaftlichen Sammlungen seiner Zeit, zahllose unbekannte Tier- und Pflanzenarten aus entlegenen Regionen des Regenwaldes samt seinen Aufzeichnungen,“ schreibt der Evolutionsbiologe am Berliner Naturkundemuseum Matthias Glaubrecht in seiner Wallace-Biographie „Am Ende des Archipels“ (2013). Wallace konnte zwar gerettet werden, aber er verfiel danach in London in Depressionen – bis er sich zum Malayischen Archipel aufmachte und aufs Neue anfing zu sammeln.

Vor allem war er hinter Paradiesvögel her, die gerade auf Damenhüten in Europa groß in Mode waren – und deswegen hohe Gewinne versprachen. Wallace jagte sie ständig auf den Inseln, zeitweilig beschäftigte er dazu noch Jäger. Obwohl die Federn der männlichen Paradiesvögel schon lange aus der Mode sind, gelten diese Tiere heute noch immer als „bedrohte Art“. Daneben fing Wallace durchschnittlich 30 Nachtfalter täglich und insgesamt 13.000 Tagschmetterlinge. Auch sammelte er Käfer eifrig: Der Londoner Versicherungsmakler Saunders, ein Insektenkundler, dem Schmetterlinge zu sammeln inzwischen zu gewöhnlich geworden war, wollte so viele indonesische Käfer wie möglich haben – und zahlte Wallace, dafür 1 Schilling pro Stück.

.

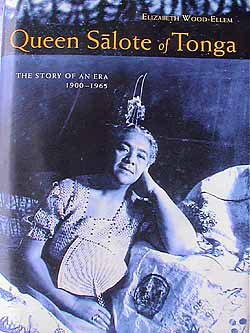

Königin der Südsee

.

Jedes Schiff, das aus den Tropen kam, hatte Kisten und Käfige mit interesssanten Dingen an Bord. Das meiste davon wurde im Hafen der Welthauptstadt London gelöscht. Die Kulturwissenschaftlerin Julia Voss schreibt in ihrer 2007 veröffentlichten Studie „Darwins Bilder – Ansichten der Evolutionstheorie 1837 – 1874„: In den Lagerräumen der zoologischen Institutionen drohte sich diese Flut zerstörerisch auszuwirken. „Das Wachstum geriet hier außer Kontrolle…Da Großbritannien zur größten Kolonialmacht aufgestiegen war, besaß London nun die größte Sammlung an Tierpräparaten…Ununterbrochen trafen im Hafen neue ein, aus konservatorischen und transporttechnischen Gründen meist in Stücken. Die Massen an Tierhäuten, Fellen, Skeletten, Schädeln, eingelegten Organen, getrockneten Bälgen, Käfern, Insekten, Schnecken, Muscheln, Fischen“ waren von den Wissenschaftlern nicht mehr zu bewältigen. In den Kellern des „British Museums“ vergammelte ein Teil, ein anderer wurde von Motten und Würmern zerfressen oder zerfiel.

So ähnlich ging es vielen Museen. Noch 2009 stieß die Künstlerin Hanna Zeckau im Berliner Naturkundemuseum auf einen dort noch nie geöffneten Koffer mit 18.000 Schmetterlingen aus dem kolumbianischen Hochland. Der Koffer gehörte dem Forschungsreisenden Arnold Schultze, der in den 20er- und 30er-Jahren Lateinamerika durchreiste – und dessen gesamte Sammlungen und Forschungserträge 1939 mit dem Frachter versenkt wurden, der ihn nach Deutschland bringen sollte. Schultze selbst wurde auf Madeira interniert und nach seinem Tod 1948 vollkommen von der Welt vergessen. Und mit ihm der Schmetterlingskoffer, der auf anderem Weg vorausgereist war und dann im Naturkundemuseum landete. Hanna Zeckau tat sich mit dem Schriftsteller Hans Zischler zusammen und gab mit ihm 2010 ein Buch über diese Sammlung heraus: „Der Schmetterlingskoffer“.

.

.

Alfred Russel Wallace war nicht nur ein geschäftstüchtiger Jäger, er machte sich auch Gedanken um die Entwicklung der Arten, während er auf den verschiedenen Inseln auf Unterarten und Variationen der von ihm geschossenen oder gefangenen Tiere stieß. Wie kamen sie zustande – entwickelte sich durch räumliche Trennung irgendwann eine neue Art? Dem „Artenrätsel“, wie Glaubrecht es nennt, war auch Charles Darwin auf den Galapagos-Inseln nachgegangen, wo er sich auf seiner Weltreise 1835 vier Wochen aufgehalten hatte. Dort waren ihm die Galapagos-Finken aufgefallen, die auf den Inseln unterschiedliche Schnabelformen ausgebildet hatten – ja nachdem womit sie sich ernährten. Auch die vier Spottdrosselarten auf den Galapago-Inseln unterschieden sich von der, die auf dem südamerikanischen Festland lebte. Wallace und Darwin korrespondierten über die Kontinente hinweg miteinander. U.a. wahrscheinlich auch über Paradiesvögel sowie über den im Malayischen Archipel lebenden und ebenfalls prächtigen Argusfasan. Bei beiden Vögeln unterscheiden sich die Männchen stark von den Weibchen. In seiner 1871 veröffentlichten Arbeit „Die Abstammung des Menschen und die sexuelle Selektion“ dienen sie Darwin als Paradebeispiel dafür, dass die Männchen in Schönheitskonkurrenz zueinander stehen und die Weibchen den Imposantesten wählen: „Survival of the Prettiest“ – unter dieser Überschrift fand 2013 auch eine Konferenz des Berliner Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte statt. Dieses „Survival“ über die sexuelle Selektion war für Darwin neben der natürlichen Selektion bei der Entwicklung der Arten wesentlich. Der FU-Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus hatte davon ausgehend in seinem Buch „Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin“ (2011) eine neue Soziobiologie entworfen – indem er einen Bogen vom Rad schlagenden Pfau zu dem zu dem seinen Körper bunt bemalenden Neandertaler und darüberhinaus bis zu uns heute schlug. In der Zeitung „Die Welt“ hieß es dazu: „Menninghaus erwähnt den Trojanischen Krieg, wenn es darum geht, dass Tiere in blutigen Kämpfen um Weibchen konkurrieren, die dann ihre Wahl treffen.“

Laut dem Basler Biologen Adolf Portmann brachte jedoch „vor allem die Beobachtung keinerlei einwandfreie Beweise für eine Wahl seitens der Weibchen.“ Darwin hatte, wie auch viele andere Biologen, anscheinend zu „rasch verallgemeinert“, wobei er „begreiflicherweise besonders beeindruckt war von Vögeln mit starkem Sexualdimorphismus“ (d.h. bei denen man deutliche Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen erkennen kann). „Doch gerade mit den imposantesten Beispielen dieser Art, dem Pfau und dem Argusfasan, hatte er Pech: hier gibt es keinerlei Wahl durch die Weibchen,“ schreibt der Zürcher Tierpsychologe Heini Hediger. Ähnlich sieht es bei den Paradiesvögeln, Webervögeln und Seidenstaren aus, die mitunter „ganz für sich allein balzen“. Die Kampfläufer dagegen, die Hediger ebenfalls erwähnt, balzen zwar in Gruppen, aber zum Einen sind die „spektakulären Kämpfe“ der Männchen „harmlose Spiegelfechtereien“ und zum Anderen nehmen die Weibchen keinerlei Notiz davon: „Nicht einmal hinschauen tun sie.“ Ihr Erforscher, G. Dennler de la Tour, beobachtete zudem, dass es ganz antidarwinistisch der im Duell unterlegene Kampfläufer ist, der, sobald er sich erholt hat, zu den Weibchen geht und sie nacheinander begattet, während die Sieger davonfliegen. Die hier zitierten Autoren konnten bereits auf genaue Beobachtungen von Verhaltensforschern bei den Paradiesvögeln und dem Argusfasan zurückgreifen.

.

Lydia Kamakaeha

.

Wallace interessierte dagegen das Verhalten der Paradiesvögel wenig, seine Wahrnehmung war eher an optischen Unterschieden geschult: Habe ich die Art schon gehabt oder ist das eine andere, eine Unterart oder Variation? Und wie erwische ich den Vogel? Die Jäger tragen überhaupt nur wenig zum Wissen über die Tiere bei. Heini Hediger meinte 1984: „Es hat sich gezeigt, dass das Jagen im Grunde wenig Gelegenheit zum Beobachten bietet… Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.”

Wallace sah das mit den Paradiesvögeln so: „Auf der einen Seite erscheint es traurig, dass so außerordentlich schöne Geschöpfe ihr Leben ausleben und ihre Reize entfalten nur in diesen wilden, ungastlichen Gegenden, welche für Jahrhunderte zu hoffnungsloser Barbarei verurteilt sind; während es auf der anderen Seite, wenn zivilisierte Menschen jemals diese fernen Länder erreichen und moralisches, intellektelles und physisches Licht in die Schlupfwinkel dieser Urwälder tragen, sicher ist, dass sie die in schönem Gleichgewicht stehenden Beziehungen der organischen Schöpfung zur unorganischen stören werden, sodass diese Lebensformen, deren wunderbarer Bau und deren Schönheit der Mensch allein imstande ist, zu schätzen und sich ihrer zu erfreuen, verschwinden und schließlich aussterben.“ Desungeachtet schätzte er die holländische Kolonialverwaltung, die mit großer Strenge die Molukker zu regelmäßiger Arbeit auf ihren Plantagen zwang. Er verteidigte „selbst die Zerstörung der Muskatnuss – und der Gewürznelkenbäume auf vielen Inseln, um ihren Anbau auf eine oder zwei zu beschränken“ – auf denen die Holländer „das Monopol leicht aufrecht erhalten“ können. Dieses Monopol besaß zuletzt nebenbeibemerkt die Suharto-Familie – bis zu ihrem Sturz 1998.

Wallace fand 1885 einige Zeit zum Schreiben. Er setzte sich in seine Hütte und brachte eine Theorie der Entwicklung der Arten zu Papier. Dieses sogenannte „Tenate-Manuskript“ schickte er Darwin. Was der damit machte und wie andere damit umgingen bzw. ihm rieten, wie damit umzugehen sei, das hat der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht in seiner umfngreichen Wallace-Biographie, die einem Detektivroman ähnelt, herauszubekommen versucht. Sein Verdacht ist, dass mit Darwins 1859 veröffentlichten Hauptwerk „Über die Entstehung der Arten“ Wallace‘ Anteil daran gewissermaßen unterschlagen wurde, obwohl sie ein Jahr zuvor noch beide ihre sich gleichenden Thesen öffentlich zur Diskussion gestellt hatten. Dies nahm die Londoner Linné-Gesellschaft 50 Jahre später zum Anlaß, um alljährlich eine „Darwin-Wallace-Medaille“ zu vergeben – die erste bekam 1908 sinnigerweise Alfred Russel Wallace selbst – vielleicht zur Entschädigung. Darwin hatte ihm in den Siebzigerjahren bereits zu einer Regierungspension verholfen, nachdem Wallace sich mit Aktien verspekuliert hatte und zu verarmen drohte. Wenn es denn eine üble Trickserei und vernichtete oder umdatierte Briefe um die Darwinsche Theorie gab, dann hat Wallace dies Darwin auf alle Fälle niemals übel genommen.

.

.

Als Jäger und Sammler belieferte Wallace auch Carl Hagenbeck sowie dessen Neffen, der in der Hamburger Firma seines Vaters “J.F.G. Umlauff” arbeitete, die ihre Geschäftsräume an der Reeperbahn hatte. Sie importierte und verkaufte Kuriositäten aus Übersee, stellten Muschelprodukte, Tierpräparate und Menschenfiguren her, „die die jeweiligen gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Bedürfnisse bedienten. Für mehr als 100 Jahre sollte das Unternehmen den deutschen Markt für Zoologica, Ethnografica, Anthropologica und plastische Bilder vom Menschen bestimmen,“ schreibt die Kulturwissenschaftlerin Britta Lange 2006 in ihrer Doktorarbeit über die Firma Umlauff, die den Titel „Echt. Unecht. Lebensecht.“ hat.

„Echt“ – das waren z.B. Vogelbälger, Schilder und Speere von Eingeborenen, Häuptlingsschmuck und Lendenschurze aus Antilopenleder. Zu ihrer Beschaffung arbeiteten die Umlauffs mit Elfenbeinimporteuren und Sammelexpeditionen zusammen, ihre Kunden waren Völkerkunde-, Naturkunde- und Missionsmuseen in Europa und Amerika, aber auch Schausteller. Für die Wissenschaftler brauchte es gesicherte Informationen über die Herkunft der Objekte. Deswegen waren „Erzählungen ein Hauptgegenstand des Umlauffschen Geschäfts,“ schreibt Britta Lange. In den Museen und Völkerschauen ging es um eine Darstellung der „evolutionistischen Wissenschaftsauffassung“ (nach Charles Darwin), die analog zur Naturgeschichte eine evolutive Kulturgeschichte postulierte: – wenn dort die Entwicklung vom Urfisch zum Menschenaffen fortschritt – dann hier von den Hottentotten zu den Engländern. „Auf politischer Ebene arbeitete das evolutionistische Weltbild der Legitimation kolonialistischer Herrschaft über die außereuropäischen Ethnien in die Hände.“ Seit 1889 bot Heinrich Umlauff zur Illustrierung dieses Weltbildes den Museen lebensgroße „Modellfiguren verschiedener Völker“ an: „Als ‚Völkertypen‘ visualisierten sie in Papiermaché Vertreter von so genannten ‚Naturvölkern‘.“ Im Gegensatz zu den Ethnografica, die den Museen als Originale – „echt“ – verkauft wurden sowie auch zu den Präparationen, die mindestens Teile des originalen Tieres enthielten, waren die „Völkertypen“ unecht: „Sie stellten Leben vor. Von den Zeitgenossen wurden sie daher als ‚lebensecht‘ bezeichnet.

.

Perle der Südsee

.

Das Verhältnis dieser Begriffe zueinander wurde und wird immer „unübersichtlicher“: Wurden z.B. die Ethnographica aus dem „alltäglichen oder kultischen Zusammenhang der ‚Naturvölker’“ gerissen, waren es „Originale“. Kopien solcher Objekte, „die für den Handel hergestellt wurden, galten als „Fälschungen“. Während die von Eingeborenen auf Völkerschauen angefertigten Gegenstände zwar von einigen Museen später erworben wurden, jedoch nur als quasi „halbechte“ (und daher billigere) Exponate. Die „Fälschung“ konnte u.a. in der „Narration“ bestehen, die die „Echtheit“ der Objekte beteuerte, „statt sie zu beweisen.“ Und die „echten“ Gegenstände mussten zugleich „zirkulierenden Vorstellungen und Bildern des ‚Echten‘ entsprechen“.

Nachdem Kamerun und Togo 1884 deutsches „Schutzgebiet“ geworden war, organisierte der Herzog von Mecklenburg eine Expedition nach dort, die reiche „Beute“, „Ernte“ genannt, erbrachte. Der Ethnologe Hans Fischer hat geschildert, wie das im Falle der „Hamburger Südsee-Expedition“ 1909 aussah: Die Teilnehmer gingen immer dann an Land, wenn die „Eingeborenen“ nicht in ihren Dörfern waren – ungeniert betraten sie deren Hütten und nahmen sich, was ihnen wertvoll erschien. Dafür hinterließen sie die üblichen europäischen „Gegengeschenke“ (Tabak, Glasperlen, Spiegel).

.

Hawaiianerinnen-Kostüm

.