Die Vorbereitungsqual: Was muß man mitnehmen? Was kann man getrost zu Hause lassen? Seinen „inneren Schweinehund“ vielleicht?

.

Einträgliche Fernwirkungen

In „Die Wirkung nicht vererbter Elterngene“ referierte die FAZ kürzlich die „aktuelle Ausgabe von ‚Science‘: Die Genetiker um den bekannten isländischen Gründer der Firma deCODE genetics, Kári Stefánsson, nutzten Erbgutdaten von 21637 Isländern, um zu belegen, dass sogar jene Genvarianten unsere Eigenschaften beeinflussen, die unsere Eltern uns nicht vererbt haben.“ Also: eine „spukhafte Fernwirkung“? (Niels Bohr) Mitnichten: „Insgesamt dürften die neuen Daten für viele Adoptiveltern tröstlich sein. Auch wenn sie ihre Gene gar nicht vererbt haben, so wirken diese sich über den Umweg der Umwelt doch noch maßgeblich auf die Kinder aus.“

Bisher standen Umwelteinflüsse (Lamarck) gegen Genprägung (Darwin), Nurture vs. Nature, auf englisch. Angesichts der Erfolge von Symbioseforschung und Epigenetik sind die Genetiker zu seinem Kompromiß bereit – obwohl die ganzen Nationalliberalismen Biofakten brauchen: Die Gene wirken nun zwar weiter – aber über die „Umwelt“. Also die Gene der Nichteltern wirken durch ihre Erziehungsbemühungen hindurch. Wenn wir in diesem Fall nicht von den Genen, sondern vom Charakter und der sozialen Stellung der Adoptiveltern sprechen, ist das eine Binsenweisheit. Obwohl man umgekehrt oft davon ausgeht, dass die (früh)kindlichen Traumata des adoptierten Kindes nach-„wirken“. Übrigens habe ich Anzeichen gefunden, dass die Kinderheime im Osten genauso viele Schriftsteller und Wissenschaftler hervorgebracht haben, wie die im Westen Sozialfälle. Seit Wende und Privatisierung hat sich das aber, wenigstens in Deutschland, angeglichen: zum Negativen hin.

Der Wissenssoziologe Bruno Latour hält die ganze Genetik für einen ärmlichen „Reduktionismus“, er räumt jedoch ein, dass er in der Industrie durchaus Sinn macht. Und mit Industrie ist in gewisser Weise die amerikanische Biologie gemeint: über 80% aller US-Biologen sind auch Geschäftsführer oder Teilhaber von Firmen. Wie das geht, dass diese Gene plötzlich im Leben auftauchen, hat die Genkritikerin Silja Samerski in einem Interview angedeutet: „Das ,GEN‘ ist nichts anderes als ein Konstrukt für die leichtere Organisation von Daten, es ist nicht mehr als ein X in einem Algorithmus, einem Kalkül. Aber außerhalb des Labors wird es dann zu einem Etwas, zu einem scheinbaren Ding mit einer wichtigen Bedeutung, mit Information für die Zukunft… über das sich anschaulich und umgangssprachlich reden lässt. Es ist jedoch sehr fraglich, ob man umgangssprachlich über Variablen von… oder Bestandteile eines Kalküls oder Algorithmus sprechen kann, ob sich also überhaupt außerhalb des Labors sinnvolle Sätze über ,GENE‘ bilden lassen, die von irgendeiner Bedeutung sind. Wenn aber solche Konstrukte in der Umgangssprache auftauchen und plötzlich zu Subjekten von Sätzen werden, mit Verben verknüpft werden, dann werden sie sozusagen in einer gewissen Weise wirklich.“

Mit den Worten des Beraters von Biotech-Unternehmen, William Bains in der Zeitschrift „Nature Biotechnology“: „Die meisten Anstrengungen in der Forschung und in der biotechnologischen industriellen Entwicklung basieren auf der Idee, dass Gene die Grundlage des Lebens sind, dass die Doppelhelix die Ikone unseres Wissens ist und ein Gewinn für unser Zeitalter. Ein Gen, ein Enzym, ist zum Slogan der Industrie geworden…Kann das alles so falsch sein? Ich glaube schon, aber ich bin sicher, das macht nichts. Denn die Hauptsache ist, dass es funktioniert: Manchmal funktioniert es, aber aus den falschen Gründen, manchmal wird es mehr Schaden anrichten als Gutes tun…Aber die beobachtbare Wirkung ist unbestreitbar…Wir müssen nicht das Wesen der Erkenntnis verstehen, um die Werkzeuge zu erkennen…Inzwischen führen die Genom-Datenbanken, die geklonten Proteine und anderes Zubehör der funktionalen Genetik zu Werkzeugen, Produkten, Einsichten, Karrieren und Optionen an der Börse für uns alle.“ Und darum geht es!

Als man anfing, statt von Individuen und ihren Genen von Holobionten zu sprechen (das meint z.B. den Menschen und seine Mikroorganísmen bis in alle Zellen hinein), als man also mit der Ökologie ernst machte, veröffentlichte der Biologe Bernhard Kegel das Buch „Epigenetik“ (2009), darin heißt es: Man hätte den Begriff des „Gen“, der gerade hundert Jahre alt wurde, gebührend feiern sollen, „denn ob dieser Begriff seinen nächsten runden Geburtstag noch erleben wird, ist fraglich“: Das „genzentrische Weltbild“ war allzu simpel. „Selbst Craig Venter, der vor wenigen Jahren mit seinen Sequenzierrobotern an vorderster Front der biomedizinischen Forschung stand, muss heute eingestehen: ‚Im Rückblick waren unsere damaligen Annahmen über die Funktionsweise des Genoms dermaßen naiv, dass es fast peinlich ist‘. ‚Wir müssen blind gewesen sein‘, seufzte der Entwicklungsgenetiker Timothy Bestor von der New Yorker Columbia Universität angesichts eines ganzen ‚Universums‘ ungeahnter und unerwarteter Phänomene. Über Vererbung und Evolution muss neu und intensiv nachgedacht werden‘.“

Dieses Eingeständnis verdankt sich nicht zuletzt der Endosymbiontentheorie der US-Biologin Lynn Margulis, deren Buch „Die andere Evolution“ dieser Tage neu veröffentlicht wurde – unter dem Titel „Der symbiotische Planet Oder wie die Evolution wirklich verlief“. Es geht darin ums Ganze: vom kleinsten Gen in mir bis zur Gasatmosphäre über mir.

.

Dann heißt es Abschied nehmen von Frau und Hund und Hollywoodschaukel.

.

Gesellschaftstheorie

„Eine Theorie der Gesellschaft, die davon absehen würde, dass tatsächlich heute das Los der Arbeiter sich gegenüber ihrem Los in den klassischen Analysen von Marx und Engels geändert hat, dass also, ganz schlicht gesagt, die Proletarier heute wirklich mehr zu verlieren haben als ihre Ketten, nämlich im allgemeinen also doch ihr Kleinauto oder ihr Motorrad – wobei ich dahingestellt lasse, ob diese Autos und Motorräder nicht eine sublimiertere Form von Ketten sind – , darüber ist jedenfalls kein Zweifel,“ meinte Theodor W. Adorno 1964, als das Motorrad in der „Evolution“ der kleinbürgerlichen BRD-Mobilität vom Fahrrad bis zum VW noch vor dem Auto angeschafft wurde.

Ich fragte mich bei diesem Adorno-Satz: Waren die wirklichen Ketten etwa auch schon „sublimiertes“ Zeug? Wenn man das mit einem historischen Blick auf die Arbeit beantworten will: Ja, denn die Glieder, aus der eine Kette besteht, sind meist aus Eisen und das will erst einmal aus Bergwerken hochgeholt, geschmolzen und geschmiedet sein, ebenso die dazu notwendige Kohle. Sublimieren bedeutet hochentwickeln, hochholen, das paßt zum Bergwerk. Seltsam aber, dass gerade die Menschen, die diese Arbeit machen, am Wenigsten an den „sublimierteren Formen von Ketten“ hingen. Ich denke dabei an die vielen Bergarbeiterstreiks in der Geschichte – bis heute. Wie viele „Ruhrkumpel“ sich allein aufmachten, um sich mit den streikenden Kalibergarbeitern in Bischofferode zu solidarisieren (die Arbeiter aus anderen Branchen schickten Soli-Faxe). Dann der Streik der englischen Bergarbeiter,, die sich fast allein gegen die Thatchersche Durchsetzung eines real existierenden Neoliberalismus wehrten. Die Rote Ruhrarmee. Die Streiks in den Zwanzigerjahren im Mansfeldischen Bergbaurevier. Die rote Fahne von Kriwoi Rog. Davor die Arbeitskämpfe in Oberschlesien usw..

Mit der heutigen Arbeit beschäftigt sich seit 1989 der Soziologe Wolfgang Engler. Seine Bücher dazu werden bereits im Titel inhaltlich: „Die Ostdeutschen/Die Ostdeutschen als Avantgarde/Bürger ohne Arbeit/Unerhörte Freiheit – Arbeit und Bildung in Zukunft/Die ungewollte Moderne/ Die zivilisatorische Lücke“.

Noch bevor sich – wenigstens in Berlin – alle in der Tourismusbranche wiederfanden, war schon vom neoliberalen „Dienstleistungsgeschäft“ die Rede, wobei es nicht zum geringsten Teil um Computer-Bedienung ging. Aber generell handelt es sich dabei um einen Service – servieren: kellnern, was sich vom lateinischen Wort für „Sklavendienst“ herleitet. In Tirol ist man schon – so lange wie die Engländer für die Alpen glühen – im Tourismusgeschäft. Die Infrastrukturbesitzer dafür waren Bauern, das Bedienungspersonal kam meist aus Serbien. Aber mit dem Zerfall Jugoslawiens war damit Schluß. Stattdessen kamen Ostdeutsche, von denen inzwischen viele dort auch wohnen. Gleichzeitig warb der Tiroler Tourismusverband in Indien für die „Destination Tirol“. Es kamen lauter Neureiche – und die verlangten für ihr Geld, dass man sie quasi kriechend bediente. Das ging überhaupt nicht. Schnell wurde die Indienwerbung gestoppt. Heute urlauben dort Westdeutsche, bedient werden sie von Ostdeutschen, die Chefs sind Tiroler Ex-Bauern. Erzählt hat diese Geschichte der Tiroler Tourismusforscher Michael Zinganel im Kreuzberger Kunstverein NGBK. Wohingegen der Künstler Andreas Seltzer in der Prenzlauer Berg Messe „Geldbeschaffungsmaßnahmen“ den Touristen als wandelnde Geldbörse darstellte, den man mit List und Tücke und notfalls Gewalt wie eine Weihnachtsgans auszunehmen versucht, wobei es gleichzeitig darauf ankommt, dass er trotzdem halbwegs „anständig bedient“ wird. Das ist sozusagen die Kunst des Fremdenverkehrswesens.

Man erinnert sich vielleicht noch daran, dass versucht wurde, dieses Geschäft ganz anders abzuwickeln und in diesem Zusammenhang an den Einwand des DDR-Dramatikers Heiner Müller gegen Kritiker aus dem Westen, mit dem er ihnen zu bedenken gab, „dass auch die schlechte Laune der Kellnerin eine echte sozialistische Errungenschaft ist“. Das Gegenteil sind die ewig lächelnden und zuvorkommenden Kellnerinnen in den USA, über die man in Berlin urteilt: Das kann nicht „echt“, das muß erzwungen sein. „Der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse“. Dazu paßt, was mir kürzlich ein Mitarbeiter des größten Berliner Antiquariats sagte: „Marx bis Lenin wird gekauft wie nie zuvor; Kropotkin ist restlos ausverkauft“.

.

Auch die ganze krummpuckelige Verwandtschaft ist gekommen, um einen zu verabschieden.

.

Bauchläden

Neulich sprach eine Frau, die Zwillinge erwartet, von ihrem Bauchladen. Es gibt in Berlin eine Hebammenpraxis namens „Bauchgefühl“ und immer wieder hört man – auch von Männern: „Das entscheide ich aus dem Bauch heraus“ und blöder noch „Meine Bauchentscheidungen habe ich noch nie bereut“. Ein Team um Jennifer Lerner von der Harvard University hat das erforscht: „Zuerst wollte es wissen, worauf die Versuchspersonen selbst am ehesten setzen würden, wenn es darum geht, die Gefühle anderer Menschen möglichst gut einzuschätzen: auf analytisches Denken oder auf ihr Bauchgefühl?“ heißt es dazu in „Spektrum der Wissenschaft“. Der Großteil der Befragten, so das Ergebnis, plädierte dabei zwar für Letzteres, die Harvardwissenschaftlerin fand dann jedoch – wenig überraschend – heraus: „Wir können die Emotionen unserer Mitmenschen besser deuten, wenn wir systematisch denken und alle Informationen sorgsam gegeneinander abwägen.“

Anders der Psychologe Andreas Glöckner von der Fernuniversität Hagen: Für ihn sammeln wir erst Informationen, erinnern ähnliche Erfahrungen, kombinieren und wägen ab – „bis sich ein stimmiges Gefühl für die richtige Entscheidung ergibt: das Bauchgefühl.“ Wobei solche „Gefühle“, wie finnische Forscher herausfanden, nicht unbedingt nur aus dem Bauch in unser Bewußtsein dringen: „So spüren wie zum Beispiel Traurigkeit im Hals, Stolz in der Brust, Scham und Neid im Kopf. Wut-, Freude-, Sorge-, Angst- und Ekelgefühle machen sich im Bauchraum breit. Depression und Traurigkeit machen Arme und Beine schlapp. Die Liebe ist das stärkste Gefühl – bis auf Beine und Arme ‚glüht‘ der ganze Körper“ (so faßt der WDR die finnische Studie zusammen). Die ganzen Internet-Rategeberseiten kommen uns dagegen nach wie vor mit Feststellungen wie „Warum dein Bauch mehr weiß, als dein Verstand glaubt.“

Ich komme hier jetzt mit dem wirklichen „Bauchladen“…Man kennt ihn vielleicht noch aus dem Kino: Früher wurde vor den Vorstellungen daraus noch Eis verkauft. Heute laufen gelegentlich noch Asylbewerber mit einem Bauchladen durch die Kneipen, aus dem sie Feuerzeuge, Süßigkeiten usw. verkaufen. Gleich nach der Wende erfand der Elektriker Peer Wagner aus Leipzig angesichts wachsender Fastfood-Konkurrenz und immer seltener erteilter Imbißstand-Genehmigungen eine mobile „Variante“, wie man in Sachsen sagt: einen „Bratwurstbauchladen“ – für den man keine „Standgenehmigung“ braucht. Er besteht aus vier Campingkühlakkus, Gasflasche, Grill, Sonnenschirm und Tragegurte. Einschließlich der Ware – achtzig Würstchen, Senf, Ketchup und Brötchen – wiegt das Ganze etwa 30 Kilogramm. Und nichts davon darf während des Verkaufsvorgangs den Boden berühren: „Das ist der Knackpunkt!“ Seit seiner Erfindung laufen Arbeitslose in vielen Städten mit solch einem Bauchladen herum. Inzwischen hat der Erfinder auch schon Konkurrenz bekommen – und es kam zu juristischen Klagen zwischen ihnen. Da interessierte Kunden immer wieder die Bauchladenbesitzer fragen: „Ist das nicht zu schwer auf die Dauer?“ – verkauft Wagner ihnen auch noch gleich eine kluge Antwort: „Mit jeder Wurst wirds leichter!“

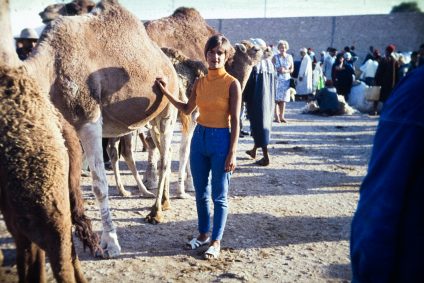

Pfiffige Bauchladenbesitzer warten jedoch nicht so lange, sondern geben sich gleich als Rollstuhlfahrer aus – und können dann ihren Bauchladen am Gefährt befestigen: „Leichter gehts nicht!“ Ich habe ebenfalls einen Bauchladen, mit dem ich rumlaufe und der mich ernährt: Ich verkaufe daraus lange und kurze Texte, Lesungsauftritte, Gesprächsleitungen, Interviews, Photos, kleine Filmmitwirkungen, Farbdias aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren, unkomplizierte Reparaturen in Haus und Hof, Übersetzungen aus dem Englischen, Umzugshilfe, Gartenmitarbeit, Bibliotheks-, Archiv- und Internet-Recherchen, offene Ohren für Querulanten, Wissen über Poller, Glühbirnen, Prostituierte, Chinarestaurants, Tiere und Pflanzen; Erfahrung mit Pferden, Katzen, Hunden und Zierfischen, mit Landwirtschaft, Zeitungen im Selbstverlag und verstopften Klos. Bei vielen Anfragen müßte ich jedoch sagen: Kann ich nicht oder habe ich nicht. Stattdessen sage ich: Versuchen kann ichs ja. Und bei manchen Anfragen müßte ich eigentlich sagen: Mach ich nicht. Aber das kann ich mir nicht leisten.

.

Sogar viele der ehemaligen Klassenkameraden haben es sich nicht nehmen lassen, „Gute Fahrt“ zu wünschen.

.

Sport Utility Vehicle (SUV)

Der Mercedes-Benz-Chef sprach 2015 von einem „Jahr des SUVs“. Die Auto-Motor-Sport-Journalisten staunen: Diese hohen schweren Safari-PKWs mit Allradantrieb und womöglich Känguruh-Fanggittern vorne dran werden immer beliebter (540.000 wurden 2016 verkauft). Zwar zum Glück nicht an die juvenilen Raser, weil sie ihnen zu teuer sind, aber das nützt einem nichts: wenn man einen Mittelklassewagen fährt und mit einem SUV kollidiert, dann ist man nämlich platt. Fast alle Autokonzerne stellen inzwischen welche her, dementsprechend fahren immer mehr davon in den Städten, obwohl sie für die Wegelosigkeit geschaffen wurden. Auch die Neureichen, Mafiosi und Zuhälter sind deswegen inzwischen vom Alfa Romeo oder Porsche auf SUVs umgestiegen.

SUV-Fahrer repräsentieren den rücksichtslosen Konsum unserer Gesellschaft, sagte der Politologe Markus Wissen – und wurde von der Süddeutschen Zeitung dazu interviewt, der er dann erklärte, dass und warum es sich beim Besitz eines solchen Vehikels um eine „imperiale Lebensweise“ handelt.

So wie die Guerilla weltweit mit MGs auf „Pick-Ups“ (Geländewagen mit Pritsche), die ebenfalls von vielen Autokonzernen hergestellt werden, ausgerüstet sind, gibt es auch bei den SUVs eine Tendenz zur Militarisierung in Form und Farbe und bei den SUV-Fahrern eine, von der Fahrbahn aus- und ins freie Gelände einzubrechen, notfalls tut es auch ein schlammiger Wald- und Wiesenweg. Der SZ-SUV-Testfahrer fragte sich eine „typische Radfahrer-Frage: Wird man automatisch ein Arsch, wenn man so ein Ding fährt?“

Markus Wissen gibt dann auch als Grund, warum er die SUVs heftig kritisiert, an: „Mein Co-Autor Ulrich Brand und ich sind leidenschaftliche Fahrradfahrer. Wir führen also jeden Tag in Berlin und Wien einen Kleinkrieg mit Autos und SUVs.“ Deswegen fragten sie sich: „Warum kaufen Menschen Autos, von denen klar ist, dass sie die Umwelt verpesten, andere gefährden und schon durch ihre Bauart die Rücksichtslosigkeit darstellen? Man zerstört Natur im Herstellungsprozess der Autos und auch in der Art, wie man sie nutzt, weil sie eben mehr Sprit brauchen. Zugleich empfindet man es als normal und auch als Anpassung an die zunehmenden Unsicherheiten. Das ist zumindest unsere These.“

Ich denke, die „zunehmende Unsicherheit“ entwickelt sich eher auf der Seite der Kleinwagenfahrer. Während viele SUV-Fahrer laut Markus Wissen denken: Damit „komme ich überall durch, ich trotze Starkregen und kann meine Kinder trotzdem noch sicher zur Schule bringen.“ Zudem nehme die Ungleichheit in Deutschland zu und die „Statuskonkurrenz“ treibe die Reichen, sich immer fettere PKWs zuzulegen.

Wenn ich den Soziologen Jean Baudrillard richtig verstehe – in seinem Buch „Das Andere selbst“ (1987), dann hat sich das Auto gewandelt, es ist nicht mehr „psychologisches Allerheiligstes“, sondern ein mit immer mehr Elektronik ausgestattetes Fortbewegungsmittel, „das über das Fahrverhalten wacht“. Es spricht sogar zu uns und informiert über seinen allgemeinen Zustand. Man wird zunehmend gefahren, das macht aber nicht weniger angespannt, im Gegenteil. Die Alternative dazu ist – für Reiche – der SUV, weil man damit eben etwas wagen kann – und sei es nur als Möglichkeit. SUV-Fahrer neigen dazu, wenigstens im Suff, sie auch zu testen, indem sie durch einen Bach fahren, einen Berg hoch oder auf größere Brachflächen – in „ökologischen Nischen“ – herumkurven. Es geht darum, die Grenzen des SUV-Möglichen zu kennen. Man weiß ja nie. Die SZ weiß aber: „Die Motorleistung der Autos in Deutschland ist von durchschnittlich 95 PS im Jahr 1995 auf 140 PS angestiegen.“ Gleichzeitig hätte auch die Mülltrennung zugenommen. Die SZ-Redakteure und der SUV-Experte denken von Ökologie und Radfahren aus. Dabei würde es wahrscheinlich schon helfen, wenn man die ganze Scheißelektronik aus den Autos rausnehmen würde und sie dafür wieder so konstruiert, dass man sie selbst reparieren, wenigstens das Blinklicht wechseln und die Batterie ausbauen kann. Die SUV-Fahrer „sitzen in iZum Baden reichte leider die Zeit nicht.hrem kleinen Panzer,“ da wähnen sie sich sicher, meint Markus Wissen. Den Mittelklassewagen-Besitzern in ihren stetig dünner werdenden Blechkästen soll dagegen immer mehr Elektronik „Sicherheit“ verschaffen, so wie auch dem Staat und überhaupt jedem Scheiß. Die SUV-Fahrer wissen es besser: statt hochsensibler Computer braucht es furzstabile Känguruh-Fanggitter.

.

Aber dann geht es endlich los! Die Halbschwester begleitet einen noch zum Hafen und aufs Schiff.

.

Adbuster

„Arsch bewegen – Plakate kleben!“ (Die Außenwerber)

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble gibt im Jahr mehrere Milliarden für Marketing aus. Und hat nun Zweifel an der Wirksamkeit der Methode von Facebook, Werbung auf ein spezifisch definiertes Publikum abzustimmen, wie die FAZ berichtet.

Der Marxist Alfred Sohn-Rethel meinte einmal über die Werbung: In der kapitalistischen Produktion gibt es von Anfang an eine Überproduktion, die ständigen Absatzdruck hervorruft, dabei wird die Werbung immer wichtiger, das was Marx laut Ludwig Pfeiffer „achtlos“ als „faux frais“ (falsche Kosten) bezeichnete. 1974 bekam der Künstler Indulis Bilzens eine Anstellung als antikapitalistischer Kritiker bei der renommierten Düsseldorfer Werbeagentur GGK (die später einmal kostenlos eine taz-Werbekampagne entwarf), Bilzens wollte und sollte die Werber mit ständigem „faux frais“-Gerede verunsichern – was ihm jedoch nicht gelang. 1991 bat „Die Zeit“ die Redakteure des „Sonntag“, eine Ausgabe des „Zeit-Magazins“ herauszugeben. Unter einer Reihe von Photos, die Plakatwände an einer Landstrasse der neuen Bundesländer zeigten, schrieben sie: „Die Werbung überzieht das Land flächendeckend wie früher die Stasi.“ „Die Zeit“ bekam daraufhin eine harsche Beschwerde vom Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft.

Unterdes hatten zwei arbeitslos gewordene Kollegen aus der LPG „Florian Geyer“ Saarmund eine neue Anstellung als Plakataufsteller gefunden. Nach einigen Wochen verloren sie diesen Job aber wieder, weil ihr Chef behauptete, sie hätten ihn betrogen, indem sie nicht-aufgestellte Plakatwände abgerechnet hätten. In Wahrheit hatten sie aber alle Wände, die auf ihrer Liste standen, brav aufgestellt. Diese waren nur wenig später von Unbekannten wieder beseitigt worden. Ähnlich wurde in den letzten Jahren auch die „Wall“-Werbung an den BVG-Wartehäuschen immer mal wieder zerstört. Die zwei LPG-Kollegen heuerten dann bei einem anderen Aufsteller von Plakatwänden an, der sie mit Polaroid-Kameras ausstattete, mit denen sie ihre Arbeit dokumentieren sollten. Damit gab es keinen Abrechnungsstreit mehr.

1975 hatte der Schriftsteller und Naturforscher Edward Abbey einen Roman mit dem Titel „The Monkey Wrench Gang“ (die Universalschraubenschlüssel-Bande) veröffentlicht, in dem es vier „Terroristen“ darum geht, das Vordringen der Industriegesellschaft in die Fast-Noch-Wildnis des Südwestens der USA durch SabotageAktionen mindestens zu erschweren. Der Roman beginnt mit zwei Protagonisten, die es zunächst auf die Werbeplakate an den Highways abgesehen hatten: mit Motorsäge, Flex und Benzinkanister. Irgendwann sind sie zu viert so weit, dass sie sich an größere „Projekte“ heranwagen und sich sagen: „Der Krieg hat begonnen“. 2000 erschien auf Deutsch noch ein Roman „Die Kunst des Verschwindens“, von Jim Dodge, der sich mit einer kleinen elitären aber militanten Untergrundgruppe befaßt. Bei ihr gehört die Plakatzerstörung quasi zur Ausbildung. Der anarchistische Autor Thomas Pynchon schreibt im Vorwort: „Man wird darin nicht nur eine Gabe für Prophetisches bemerken, sondern auch eine ständige Verherrlichung jener Lebensbereiche, wo noch bar bezahlt wird – und die sich daher dem digitalen Zugriff widersetzen.“ Eine solche „Verherrlichung“ des Analogen findet man auch schon bei Edward Abbey. In Deutschland kennt man bisher nur Angriffe auf sexistische Werbeplakate sowie auf die Wahlwerbung der Parteien.

Sein Roman führte in den Siebzigerjahren zur Gründung der Umweltschutz-Organisation „Earth First“, deren Aktivisten immer mal wieder des „Öko-Terrorismus“ verdächtigt werden. Der Biologe Bernd Heinrich erwähnt in seinem Buch „Ein Jahr in den Wäldern von Maine“ (1994) eine Sabotage-Aktion in den Wäldern von Maine, wo Mitglieder von „Earth First“ Maschinen unbrauchbar machten und Nägel in Bäume schlugen, um sie vor dem Gefälltwerden zu sachützen (der Konzern „Timberland“ wollte dort 42.000 Festmeter Holz fällen). Ein Ableger von „Earth First“, die „Earth Liberation Front“ (ELF), wurde vom FBI als „einheimische Terroristengruppe Nummer 1“ bezeichnet.

Ein DDR-Graphiker hielt 1994 einen Vortrag in Braunschweig, in dem es um Produktwerbung ging. Er führte darin aus: Wer solche Werbung macht oder betreibt, der stehe „auf der Seite des Verbrechens“. Ich nehme an, das er das als ökologisch Denkender im Hinblick auf Ressourcenschonung meinte. In der DDR wurde die Film- und Fernsehwerbung im übrigen 1976 eingestellt. In Warschau beauftragte man eine Graphikbrigade, die gesamte Lichtwerbung in der Stadt zu gestalten. Das Ergebnis war beeindruckend und den Warschauern gefiel es auch. In Moskau sagte ich 2001 zu der Reiseleiterin, einer Germanistin, angesichts der vielen schrillen Werbung in der Stadt: „Alles so schön bunt hier!“ „Schrecklich!“ erwiderte sie.

In Berlin hat die Werbung inzwischen ebenfalls schreckliche Ausmaße angenommen: An den Straßen und Plätzen werden immer mehr Werbeplakate aufgestellt und in den U-Bahnhöfen sogar schon die Fußböden mit Werbeplakaten beklebt. Auf immer mehr Hochhäusern drehen sich riesige Mercedessterne. Und auch die Ladenwerbung wird immer umfangreicher und greller. Hinzu kommt die Werbung an Bussen und Bahnen, die riesige Blow-Up-Werbung an Brandmauern und Baugerüsten und die vielen täglich wahllos und wild auf alle möglichen Freiflächen und Pfähle geklebten Veranstaltungsplakate. Nicht zu vergessen, die sich über schier alles ausbreitenden Tags und Graffitis, wobei letztere durchaus auch als eine subversive Reaktion auf den Overkill der Werbung des Kapitals gelesen werden kann, und die tags sowieso illegale Werbemaßnahmen des kleinen Mannes auf der Straße sind.

Die des großen im Loft, in diesem Fall des Bauunternehmers Reinhard „Wertkonzept“ Müller, das ist u.a. der riesige Schöneberger „Gasometer“, aus dem man inzwischen eine einzige Werbefläche gemacht hat, die Nachts weithin leuchtet. Laut ihres „Betreibers“ – Ströer Megaposter GmbH – hat sie „pro Nacht einen Werbewert von 165.000 Bruttokontakten“. Eine Bürgerinitiative in unmittelbarer Nähe bekämpft diese aufdringliche Nutzung des Industriedenkmals. Sie beruft sich u.a. auf den Urbanisten Giuseppe Pitronaci: „Die Bürger haben ein Recht auf werbefreie öffentliche Räume. Und wirklich öffentlich ist ein Raum nur in dem Maß, in dem er nicht von privatwirtschaftlichen Interessen vereinnahmt wird – in einer auf Gemeinschaft orientierten Bürgergesellschaft ist ein solches Gegengewicht zu kommerziellen Einzelinteressen unverzichtbar“. Pitronaci warnt, das „der Druck, Flächen für Werbung zur Verfügung zu stellen, immer größer wird, je weiter sich der Staat aus der Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen zurückzieht.“

Für den Philosophen Michel Serres bedeutet die Werbung bereits „das eigentliche Übel“. Im Juni 2017 gründete sich gegen diesen um sich greifenden Werbewahnsinn in Berlin eine erste Bürgerinitiative. Der Sender RBB berichtete: „Von visueller Verschmutzung ist die Rede und von der Kommerzialisierung öffentlicher Räume – gemeint sind die Werbeflächen in Berlin. Eine Bürger-Initiative will die Berliner vor zu viel Werbung schützen und strebt dafür ein neues Volksbegehren an.“

Sie kritisiert gerade das an der Reklame, was der Fachverband Außenwerbung hervorhebt: Die Außenwerbung stehe „im permanenten Kontakt mit der Bevölkerung. Immer, überall, 24 Stunden an jedem Tag des Jahres, unausweichlich, unübersehbar.“ Auf der Internetseite der BI heißt es dagegen: „Werbung nervt. Jeden“. Die Stadt werde von Plakat-, Licht- und Display-Werbung geradezu „überflutet“, sagen die Initiatoren von „berlin-werbefrei“, die mit einem neuen Volksbegehren, das möglicherweise in einen Volksentscheid mündet, die Werbung im Berliner Stadtbild auf ein allgemein verträgliches Maß zurechtstutzen und einer „unkontrollierten Ausbreitung“ zuvorkommen wollen. Der Titel des neuen Gesetzes lautet: „Gesetz zur Regulierung von Werbung in öffentlichen Einrichtungen und im öffentlichen Raum“ oder kurz „Antikommodifizierungsgesetz“ (AntiKommG). In verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und im kritischen politischen Diskurs steht der Begriff „Kommodifizierung“ für die Kommerzialisierung öffentlicher Ressouren. Kritiker des Neo-Liberalismus sehen darin die Gefahr, dass auch der Bereich des Sozialen zunehmend wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen wird. Weiterer Bestandteil des geplanten Volksentscheids wird das Werbefreiheitsgesetz (WerbeFG) sein. Damit soll Werbung und Sponsoring an Schulen, Universitäten und anderen öffentlichen Einrichtungen reguliert und transparent gestaltet werden.

Die Initiatoren von „Berlin Werbefrei“ kritisieren in diesem Zusammenhang, dass der Senat die inflationäre Ausbreitung von Werbung unterstützt und selbst noch Geld damit verdienen will. Die taz fragte den Rechtsanwalt Fadi El-Ghazi, der den Gesetzesentwurf der BI mit ausgearbeitet hat, ob die Werbung wirklich mehr werde. „Ja,“ sagte er, „gerade an stark frequentierten Straßen und Plätzen nimmt die Außenwerbung massiv zu. Der Senat hat gerade 8.100 Werbeflächen neu ausgeschrieben. Wollen wir wirklich an jeder dritten Laterne einen leuchtenden Hinweis auf Aldi, Lidl oder McDonald’s?“

Es geht auch anders: In Zürich haben sich die Bürger z.B. Werbung an ihren blauen Straßenbahnen entschieden verbeten. Als Beispiel für werbefreie Städte erwähnt „Berlin Werbefrei“ die brasilianische Metropole São Paulo. Diese sei im Jahr 2007 durch das „Clean City Law“ zur weltweit ersten Metropole ohne Banner, Poster und Plakate erklärt worden. Ein weiteres Beispiel sei Grenoble in der Schweiz. Dort habe man 2014 den Slogan „Bäume statt Werbetafeln“ ausgegeben und betreibe seitdem die „Erfindung einer neuen schöneren, städtischen Lebensweise“.

Im Grunde würden sich dabei zwei Welten gegenüber stehen: die Klasse derer, die mit einem politischen Mandat ausgestattet seien, und eine Klasse neuer Bürger-Politiker, die ihre Interessen auf dem Weg der direkten Demokratie durchsetzen wollten, fügte der Sprecher des Trägervereins „Changing Cities“, der frühere Bahnmanager Heinrich Strößenreuther, hinzu.

Eine Umfrage unter 347 Berlinern ergab laut Berliner Zeitung, dass die Hälfte der Antiwerbungs-Initiative positiv gegenüber steht. Bei einer Umfrage zum selben Problem im Internet meinte der Facebook-Nutzer David Helmus: „Müll nervt jeden. Lasst uns Müll verbieten!“ Auch das ist eine gute Idee: Wegen der vielen „To Go“-Imbißläden und vor allem „Starbuck’s“Filialen ist z.B. der Bürgersteig vor der taz und der taz-Café-Garten jeden Tag voller Verpackungsmüll. Einmal in der Woche wird er von zwei Mitarbeitern beseitigt, aber das reicht längst nicht mehr.

.

MeToo-Anfänge

Wochenlang diskutierte die taz „MeToo“, hier die Anfänge der Debatte: 1896 hatte Sigmund Freud vor Wiener Kollegen einen Vortrag gehalten, indem er berichtete, dass etliche seiner Patientinnen in ihrer Kindheit von Familienangehörigen, meist von ihren Vätern, sexuell mißbraucht („verführt“) wurden. Aus diesem Trauma entwickelten sich bei ihnen hysterische Symptome. Freud stieß damit auf eine derartige Empörung, dass er seine Befunde widerrief: Fortan waren diese Mißbrauchsgeschichten bloße Phantasien gewesen. – Bis der Projektleiter des Sigmund-Freud-Archivs in London, Jeffrey M. Masson, in Briefen und bei Recherchen in Paris den Vorgang aufklärte und ein Buch darüber veröffentlichte: „Was hat man Dir, Du armes Kind angetan. Sigmund Freuds Unterdrückung der Verführungstheorie“ (1984). Er wurde daraufhin aus der psychoanalytischen Vereinigung geworfen und wandte sich der Erforschung des Verhaltens von Tieren zu, woraus weitere Bücher entstanden – unbeanstandet.

1994 kam der amerikanische Evolutionstheoretiker Stephen Jay Gould noch einmal auf Freuds irrealisierte Hysterie-Theorie zurück. Sie beinhaltet den Gedanken, dass die „Reifung der Frau“ aus einem geglückten Übergang „vom klitoralen zum vaginalen Orgasmus“ besteht. „In diesem Wechsel der leitenden erogenen Zone“ liegen Freud zufolge „die Hauptbedingungen für die Bevorzugung des Weibes zur Neurose, insbesondere zur Hysterie. Diese Bedingungen hängen also mit dem Wesen der Weiblichkeit innigst zusammen.“

Freuds Theorie wurde von Medizinern, Psychologen und Anthropologen dankbar aufgegriffen, schreibt Stephen Jay Gould, der sodann auf die großen empirischen Untersuchungen der amerikanischen Sexualforscher, angefangen mit dem berühmten „Kinsey-Report“, zu sprechen kommt, die ab 1953 beim Befragen von vielen tausend Frauen eindeutig, wie er sagt, zu dem Ergebnis gekommen waren, dass sie fast alle einen Orgasmus bei Reizung ihrer Klitoris bekommen, in der Vagina dagegen keinen. Zeugung und Lust sind getrennt. Man ging jedoch allgemein davon aus, dass der Geschlechtsverkehr der Zeugung dient und der Orgasmus quasi der Anreiz dazu ist. Auch die Biologen und Anthropologen haben den Befund der Sexualforscher lange nicht zur Kenntnis genommen, denn, so Gould, „der klitorale Orgasmus ist ein Paradoxon nicht nur für die herkömmliche darwinistische Biologie, sondern auch für das Nützlichkeitsvorurteil, auf das sich alle funktionsbezogenen Evolutionstheorien (einschließlich derer von Lamarck und Darwin) gründen, sowie für die viel ältere Tradition der Naturtheologie.“ Biologisch gesehen ist die Klitoris das weibliche Pendant zum Penis, im frühen Embryonalstadium sind sie noch eins. Auch später ist sie noch genauso groß, nur zu Teilen im Körper verborgen.

1975 argumentierte der deutsche Humanethologe Irenäus Eibl-Eibesfeld desungeachtet noch, „dass die Evolution des weiblichen Orgasmus die Bereitschaft der Frau zur Unterwerfung fördere und außerdem die emotionale Bindung zum Partner stärke.“ Mit der „Evolution“ war der Freudsche „Übergang“ vom klitoralen zum vaginalen Orgasmus gemeint. 1981 schätzte die US-Anthropologin Sarah Blaffer-Hrdy ein, dass die Klitoris vielleicht einmal einem „Zweck diente“, aber nun wohl „ohne Bedeutung“ sei. Obwohl dieses Vorurteil Millionen Frauen unglücklich machte, weil sie laut Gould meinten, „sie müßten ihre Reife anhand dieses biologisch unmöglichen Übergangs definieren.“ Da konnte man schon hysterisch werden!

Die „Heerscharen von Psychoanalytikern und Hunderte von Artikeln in Zeitschriften und ‚Eheberatern’“ gaben aber nicht auf: Sie erfanden den „G-Punkt“ in der Vagina und fahndeten danach. Der G-Punkt heißt auch „Zone“ und wird nach dem Gynäkologen Ernst Gräfenberg benannt, der 1950 in einem Artikel von einer „erogenen Zone in der vorderen Vaginalwand“ schrieb, „die bei sexueller Stimulation anschwillt“. Heute gibt es von „gofeminin.de“ neben 5 Millionen weiteren Interneteinträgen zum G-Punkt das Versprechen: „Ekstase pur und ein plus an Lust“. Während „lovebetter.de“ weiß, wie Frauen „Den G-Punkt finden“. Wenn nicht, kann man ihn sich mit Kollagen vergrößern – „aufspritzen“ – und zudem die Vagina „straffen“ lassen. Immer wieder kommen auch neue G-Punkt-Gadgets auf den Markt. 2008 meldete „Die Welt“: „Den G-Punkt gibt’s tatsächlich“. Aufatmen bei den Männern: Bis dahin reicht ihr Penis locker. Und dann hat die Frau ja auch was davon. Das stärkt die emotionale Bindung zum Partner, mit Eibl-Eibesfeldt zu reden.

Aber schon fragt sich „fem.com“: „U-Punkt: Heißer als der G-Punkt?“: Diese quasi neuentdeckte Stelle, ebenfalls eine „Zone“, soll sich rund um die Harnröhre befinden. Man soll den „U-Punkt (von Urethra = Harnröhre) fühlen, kann ihn aber auch mit dem „G-Punkt-Vibrator“ finden. Inzwischen fragt sich schon „erdbeerlounge.de“: Was, „du kennst den U-Punkt nicht? Dann wird es höchste Zeit.“ Das stimmt, denn „Focus“ spricht bereits von einem „A-Punkt“ – und verrät auch gleich den Männern (!), wo der sich nun genau befindet, damit sie ihre Partnerin noch glücklicher machen. Auch diese ganze Stellensuche (A-, U- und G-Punkt sowie die gute alte Klitoris) hat was Hysterisches. Aber diese Bedingungen hängen eben mit dem Wesen der Frau innigst zusammen, wie Freud meinte. Oder vielleicht doch eher mit der Männermacht?

.

Die Crew macht zwar keinen vertrauenserweckenden Eindruck, aber es ist auch das falsche Schiff.

.

Privatisieren

Nachdem man die nordamerikanischen Indianer in Reservate zurückgedrängt hatte, waren von den einst rund 10 Millionen Indigenen noch 1, 5 Millionen übrig. Der größte Teil starb an Pocken, die von den weißen Siedlern eingeschleppt worden waren. In mindestens einem Fall geschah dies bewußt, indem man ihnen mit Pockenviren infizierte Decken lieferte, wie der Historiker Aram Mattioli in seiner Geschichte der Indianer Nordamerikas. Verlorene Welten“ (2017) erwähnt. Danach ging es darum, ihre laut dem US-Innenminister Carl Schurz „großen und wertvollen territorialen Besitzungen, die ungenutzt daliegen“ zu parzellieren und zu privatisieren, damit sie auf den freien Bodenmarkt gelangen konnten. Dazu wurde 1887 ein nach dem republikanischen Senator Henry Dawes benanntes Gesetz, der „Dawes Act“, verabschiedet, mit dem die indianischen Gemeinschaften zerschlagen werden sollten – „pulverisiert“, wie Präsident Theodore Roosevelt es ausdrückt, um die Indianer als ethnische Minderheit zum Verschwinden zu bringen. Die Indianer sollten laut Mattioli „Ich“ statt „Wir“ sagen: „Ihnen sollte ein gesunder Egoismus eingeimpft werden,“ denn „Selbstsucht ist die Grundlage der Zivilisation,“ verkündete Senator Dawes.

Etwas moderner drückten sich später in bezug auf die südamerikanischen Indianer die Verfasser der brasilianischen Staatsdoktrin zur Eingeborenenpolitik aus, die der Ethnologe Pierre Clastres in seiner „Archäologie der Gewalt“ (2008) zitiert: „Unsere Indianer sind Menschen wie wir alle. Aber das Leben in der Wildnis, das sie in den Wäldern führen, setzt sie Elend und Leid aus. Es ist unsere Pflicht, ihnen dabei zu helfen, sich aus ihrer Zwangslage zu befreien. Sie haben ein Recht darauf, sich in den Stand der Würde eines brasilianischen Staatsbürgers zu erheben, um ganz am Fortkommen der einheimischen Gesellschaft teilzunehmen, und um in deren Annehmlichkeiten zu kommen.“

Die Moral blamierte sich noch immer, wenn sie vom Interesse geschieden wart: In Wirklichkeit wurden und werden sie von Bergwerken, Staudämmen und Landwirtschaftskonzernen in die Slums der Städte vertrieben.

In Australien war es noch vor nicht langer Zeit straffrei, einen Aborigines zu töten. Inzwischen herrschen jedoch „politisch korrekte“ Zeiten, auch Multikulti ist noch angesagt, und da sollte man tolerant gegenüber anderen Denksystemen sein – und möglichst kooperieren, sich vernetzen usw.. Ausgehend vom australischen Garten „Kultiviert durch Feuer“ auf der IGA des australischen Büros „T.C.L.“ las ich einen Artikel der Wissenschaftshistorikerin Helen Verran über zwei verschiedene Arten, ein kontrolliertes Buschfeuer zu entfachen. Einmal die Umweltwissenschaftler, die 1 qm große Versuchsfelder anlegen, die Pflanzen darin bestimmen und zählen, dann die Quadrate verbrennen und anschließend wieder die Pflanzen, die dort neu hochkommen, bestimmen, zählen usw….Sie stehen dabei in der ‚Tradition u.a. von Linné und Darwin und berufen sich genealogisch auch auf sie – beim Legen ihrer Buschbrände.

Während die Aborigines sich auf die Clan- und Familiengeschichte und ihre eigene in ihrer Region, in der sie die Buschfeuer entzünden, berufen und in der Tradition der „Traumzeit“ argumentieren – sowie auch handeln. Dazu gehört, dass rings um den Brand alles gesammelt (Yamswurzeln), geerntet (Muscheln) und gejagt (Känguruhs) wird. Anschließend wird dies alles gerecht unter allen Clanmitgliedern geteilt – abgemessen nach der Nähe bzw. Entfernung im Verwandtschaftsgrad.

Da stoßen zwei Vorgehensweisen, „zwei Wissenschaften“ würde Lévy-Strauss sagen, aufeinander. Und dann sollen die Umweltwissenschaftler und Aborigines auch noch zusammenarbeiten…Letztere organisierten dazu einen gemeinsamen Workshop auf ihrem Territorium. Der Text darüber findet sich in der Aufsatzsammlung „Science and Technology Studies. Klassische Positionen und aktuelle Perspektiven“ (2017).

Helen Verran, die feministische Wissenschaftshistorikerin an der Charles-Darwin-Universität in der Küstenstadt Darwin im Norden der Northern Territories von Australien, hat sie alle drauf: die „Akteur-Netzwerk-Theorie“, die Latours und Haraways und schließlich das „postkoloniale Moment“, das bei dem Bemühen, die beiden Denksysteme zu gemeinsamer Aktion zu führen, aufscheint. Während hierzulande das Fortdauern imperialistischer Machtverhältnisse in anderer Gestalt als „postkolonial“ kritisiert wird, deutet in Australien das „Postkoloniale“ auf etwas Überwundenes, auf einen Bruch – glückhaft empfunden – hin.

Aber geht das Privatisieren des Nichtkapitalistischen nicht ständig weiter? „Heute bereiten diejenigen, die sich als die Herren Brasiliens fühlen, ihre Schlußoffensive gegen die Indios vor. Gegen die Indiovölker Brasiliens ist ein Krieg im Gang,“ zürnt der brasilianische Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro in seinem „Lettre“-Aufsatz „Die Erde und der Körper“ (2017). Dabei macht der Staat, der sich doch verpflichtet hat, die Indios zu schützen, gemeinsame Sache mit der „Bourgeoisie des Agrobusiness“ und dem internationalen Kapital.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Recherche „Auf den Spuren der malaysischen Holzmafia. Raubzug auf den Regenwald“ (2017) von Lukas Straumann, dem Geschäftsführer des Bruno-Manser-Fonds. Dabei geht es konkret um die Penan auf Borneo, für die der Bruno Manser Fonds Landrechtsklagen einreicht und ihnen Zugang zu „Bildung, Arbeit und medizinische Versorgung“ verschafft.

.

Dieses Schiff ist es zum Glück ebenfalls nicht.

.

Verdrängungswettbewerb

Bevor nach der Wiedervereinigung auch in den Westberliner „Problembezirken“ die Verdrängung der „Sozialschwachen“ einsetzte (2011 gab es allein im kleinen Neuköllner „Schillerkiez“ über 500 Entmietungen), kam es schon einmal zu einer „Gentrifizierung“. Und das kam so: Nach dem Mauerbau 1961 verließen die reichen Besitzer der Immobilien rund um den Kudamm die Stadt, weil man dachte, nun sei sie an die Kommunisten verloren. So fragte der Personalchef einer Zehlendorfer Textilfabrik vier Italiener, die bei Mercedes in Untertürkheim arbeiteten und 1962 um Arbeit nachfragten: „Haben Sie auch keine Angst vor den Russen?“ Nein – im Gegenteil: Sie waren selbst Kommunisten. Als sie zurück nach Untertürkheim fuhren, um zu kündigen, meinte der dortige Personalchef: „Ihr seid verrückt, Westberlin fällt doch bald den Kommunisten zu.“ Der Kabarettist Wolfgang Neuss war einer der wenigen Westberliner, die den Mauerbau differenzierter sahen: „Der hat auch was Gutes gehabt; die schlimmsten Leute haben die Stadt verlassen.“

Ihre leerstehenden riesigen Wohnungen wurden billige Studenten-WGs. Fast alle Demonstrationen nach 1966 fanden zwischen Kudamm und Bahnhof Zoo statt. Aber als die Kommunisten Westberlin bis Mitte der Siebzigerjahre noch immer nicht geschluckt hatten, faßten die reichen Säcke Mut und kümmerten sich wieder um ihre Frontstadt-Immobilien – mit der Folge, dass die Studenten nach Schöneberg und Kreuzberg abgedrängt wurden. Dort war aber kein Leerstand – in den heruntergekommenen Häusern in Stadtbesitz. Es lebten hier massenhaft „Fußkranke“: das waren all jene exproletarischen Existenzen, die nicht ihren Betrieben nach Westdeutschland gefolgt waren. Hinzu kamen jede Menge Alkoholiker und Kleinkriminelle. Ihre geringe Miete und darüberhinaus verdienten sie u.a. bei „Sklavenhändlern“, allein in der Muskauer Strasse gab es zwei: „Arbeitseinsatz 13“ und „23“. Ich arbeitete erst bei „23“, als der wegen „Unregelmäßigkeiten“ geschlossen wurde, bei „13“. Man bekam frühmorgens eine Nummer und wurde aufgerufen: „Baustelle Wedding!“ Dann fuhr man zu viert oder sechst dorthin, meine Kollegen tranken schon während der Fahrt jeder eine Familienflasche Cola leer, so einen Brand hatten sie.

Ich wechselte dann als „Erzieher“ in ein Kinderheim. Dort war es noch schlimmer: Anders als drüben im Osten waren sich hier die Heimerzieher sicher: „Aus diesen ganzen Waisenkindern werden sowieso nur Kriminelle und Nutten.“ Ich sollte mich da nicht groß ins Zeug legen. Das war meine Einweisung. Ich konnte mir einen Gebrauchtwagen leisten, er war dann das einzige Auto, das in der ganzen Forsterstrasse parkte. Aber das änderte sich – mit den Studenten, die nach und nach alle „Fußkranken“ in den Wedding oder sonstwohin verdrängten. Als die Studenten dann auch noch die eine oder andere Freßkneipe besuchten, die „Stiege“ und das „Samira“ – viel mehr gab es in diesem Teil Kreuzbergs nicht, schwangen die Nazirocker, die ihr Vereinsheim im ungenutzten U-Bahnhof unterm heutigen Alfred-Döblinplatz hatten, sich zu Rächern der von Gentrifizierung bedrohten Subproletarier auf – stürmten die Lokale und verprügelten die Studenten. Das war natürlich nicht im Interesse der Wirte: drei Palästinenser, die erst aus Israel und dann aus Beirut vertrieben worden waren, sie organisierten mit den anderen Wirten im Kiez eine Schutztruppe , die sich gewaschen hatte. Nach einem Jahr durften die Rocker sogar wieder in ihre Lokale – jedoch nur ohne ihre hakenkreuzgeschmückten Jacken. So war das: die erste Mieterverdrängung nach dem Krieg im Kiez.

Es gab da auch schon die Künstler, die Bohème, „Kreuzberger Nächte sind lang“. Bereits 1964 registrierte Ingeborg Bachmann, dass Kreuzberg „im Kommen“ sei. In ihrer Dankesrede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises führte sie dazu aus: „die feuchten Keller und die alten Sofas sind wieder gefragt, die Ofenrohre, die Ratten, der Blick auf den Hinterhof. Dazu muß man sich die Haare lang wachsen lassen, muß herumziehen, muß herumschreien, muß predigen, muß betrunken sein und die alten Leute verschrecken zwischen dem Halleschen Tor und dem Böhmischen Dorf. Man muß immer allein und zu vielen sein, mehrere mitziehen, von einem Glauben zum andern. Die neue Religion kommt aus Kreuzberg, die Evangelienbärte und die Befehle, die Revolte gegen die subventionierte Agonie. Es müssen alle aus dem gleichen Blechgeschirr essen, eine ganz dünne Berliner Brühe, dazu dunkles Brot, danach wird der schärfste Schnaps befohlen, und immer mehr Schnaps, für die längsten Nächte. Die Trödler verkaufen nicht mehr ganz so billig, weil der Bezirk im Kommen ist, die Kleine Weltlaterne zahlt sich schon aus, die Prediger und die Jünger lassen sich bestaunen am Abend und spucken den Neugierigen auf die Currywurst…An einem Haustor, irgendeinem, wird gerüttelt, ein Laternenpfahl umgestürzt, einigen Vorübergehenden über die Köpfe gehauen…Nach Mitternacht sind alle Bars überfüllt.“

Das war zwar völlig übertrieben (dichterisch überhöht), aber 20 Jahre später galten die Kreuzberger Künstler den linken Studenten und Hausbesetzern als „Speerspitze der Gentrifizierung“ und wurden bekämpft. Als sie ihrerseits dann von den „Grünen“ bekämpft wurden, schimpfte der Renegat Karl Schlögel sie im Tagesspiegel als „Landsknechte“. Sie leben inzwischen fast alle auf dem Land und betätigen sich dort tatsächlich als „Knechte“.

.

Und auch dieses Schiff leider nicht.

.

Invasive Arten und Weisen

Nicht nur soll das Putinsche Hacken sich hierzulande zwar unbemerkt aber desto „invasiver“ auswirken, es verstören uns auch immer mehr „invasive“ Tiere und vor allem Pflanzen. Regelmäßig warnen die Zeitungen vor besonders giftigen und sich rasendschnell ausbreitenden. Zu den invasivsten, wenn auch ungiftigen gehört der chinesische Götterbaum, der millionenfach z.B. an den Rändern der Schienentrassen wächst. In der Schweiz wird diese und andere „invasive Arten“ besonders rigoros verfolgt. Dort darf ein schwarzer Schwan als invasiver Australier sich noch nicht einmal mit einem weißen Schweizer Schwan verpaaren. Für den Münchner Biologen Josef Reichholf ist dies Ausdruck von „konservativ-anthroponationalistischem Denken“.

Im Frühling pflanzte ein Gärtner an einem Berliner Café in deren Blumenkübel ein Doldengewächs namens Bärenklau. Davon gibt es etwa 70 Arten weltweit, als dieses Exemplar für den Garten langsam seine großen Blütenstände entfaltete, kamen ständig mit floralem Halbwissen auftrumpfende Leute ins Café und schimpften: „Wie könnt ihr bloß diesen Riesenbärenklau hier einpflanzen? Der kommt aus Sibirien und ist hochgiftig!“ Es handelte sich dabei jedoch um eine nichtgiftige hiesige Bärenklauart, was die Cafébetreiber auch stets geduldig erklärten – aber nach zwei Monaten wurde es ihnen doch zu viel: Sie rissen die lebensfroh wuchernde Gartenstaude aus und warfen sie auf den Müll.

Heute haben wir es aber eigentlich mit ganz anderen invasiven Pflanzen zu tun, die uns wirklich gefährlich werden können: Die Züchter meinen, ihre Kunden wollen immer neue Blumen mit immer üppigeren und knalligeren Blüten, und bei den Beerensträuchern und Obstbäumen immer verrücktere Kreuzungen mit immer größeren Früchten. So wird die Flora langsam denaturiert. Mittels Gentechnik kreierte man u.a. violett blühende Rosen und Nelken und kürzlich auch noch blau blühende Chrysanthemen: „endlich!“ freute sich die FAZ, da Generationen von klassischen Blumenzüchtern dies vergeblich versucht hätten. Ich besuchte 2001 mit einer Gemüsegärtnerin einige Kleingärten in westpolnischen Kleinstädten: Dort züchteten die Kleingärtner ihre Pflanzen noch vielfach selbst, mit der Folge, dass sie noch etwa so aussahen wie unsere in den Fünfzigerjahren. Meine Begleiterin wurde ganz wehmütig.

Bei den Gemüsepflanzen besteht die unheilvolle Invasion darin, dass z.B.. bei den Tomaten zwar alle regionalisiert und ökologisiert angeboten werden: Sie kommen aus „Italien, Spanien und Holland“ oder werden – in Österreich – als garantiert „gentech-frei“ verkauft. Aber es gibt nirgendwo gentechnisch veränderte Tomaten im Handel. Es ist alles Etikettenschwindel. So gut wie alle Tomatensamen stammen aus Holland – von den dortigen Tomatenzüchtern, deren Firmen jedoch großenteils den multinationalen Chemiekonzernen Monsanto, Bayer und Syngenta gehören. Letzterer wurde gerade von einem chinesischen Konzern, der „China National Chemical Corporation“ übernommen und erstere schlossen sich zusammen. „Heute sind noch zehn Samenhäuser verantwortlich für 85 Prozent des Weltmarktes in Gemüsesamen,“ schreibt die holländische Autorin Annemieke Hendriks in ihrer hervorragenden Reportage „Tomaten“ (2017). U.a. interviewte sie darin einen Manager der niederländischen Saatgutzucht-Firma „Rijk Zwaan“, die „an vorderster Front“ gegen die Patentierung von klassischen Samenveredlungsprozessen kämpft. Gleichzeitig arbeitet „Rijk Zwaan“ jedoch mit dem Biotech-Unternehmen „KeyGene“ zusammen und erwarb 2016 ein Tomatenpatent, drei Jahre zuvor hatte die Firma bereits ein Salatpatent erworben. Annemieke Hendriks nennt „Rijk Zwaans“ Firmenpolitik „zwiespältig“, während der Manager meint: „Wir haben eine kuriose Situation“. Damit will er sagen, dass seine Firma auch weiterhin und mit guten Argumenten gegen EU-Patente auf Lebensmittel kämpft, dass sie aber dennoch dabei mitmachen muß, um konkurrenzfähig zu bleiben.

.

Aber hier sind wir richtig! Die Kursmanager auf der Kommandobrücke bestätigen es uns lächelnd: „Welcome on board“.

.

Gefühlswaren

Die kapitalistische Konsumsphäre beeinflußt unsere Emotionen nicht mehr bloß „irgendwie äußerlich“, meint der Leiter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung Axel Honneth, inzwischen haben „unsere Gefühle selbst die Form von jederzeit einsatzfähigen Waren“ angenommen, weswegen die israelische Soziologin Eva Illouz von „Gefühlswaren“ spricht – in ihrem neuen Buch „Wa(h)re Gefühle“, das von Axel Honneth bevorwortet wurde. Laut Illouz hat der Neoliberalismus geradezu eine „Intensivierung des Gefühlslebens“ hervorgerufen. Der FAZ zufolge führt dies dazu, dass uns die „Fähigkeit“ abhanden kommt, „unsere echten Gefühle von jenen zu unterscheiden, die der Kapitalismus bewußt hervorbringt“.

Waren werden für den Markt gemacht, auf dem Äquivalente getauscht werden. Schon immer. Sind die „Partnerbörsen“ vielleicht nur die neuen Supermärkte für Gefühlswaren? Aber was sind überhaupt „echte Gefühle“? – Zumal in einer Servicegesellschaft, in der für die Beschäftigten Lächeln und Freundlichkeit obligatorisch ist. „Sie müssen lernen, sich besser zu verkaufen!“ Man spricht von „vertrauensbildenden Kommunikationsstrategien“…

Bereits Arthur Schopenhauer fragte sich: „Woran sollte man sich von der endlosen Verstellung, Falschheit und Heimtücke der Menschen erholen, wenn die Hunde nicht wären, in deren ehrliches Gesicht man ohne Misstrauen schauen kann?“ Der Psychoanalytiker und Haustierbesitzer Jeffrey Masson schrieb ein ganzes Buch, um zu beweisen: „Hunde lügen nicht“, die Psychologin Susanne Preusker, die kürzlich Selbstmord beging, kam dagegen in ihrem Ratgeberbuch „Wenn das Glück mit dem Schwanz wedelt“ zu dem Schluß: „Ein Hund versteht es, Dankbarkeit zu heucheln.“ Auch Konrad Lorenz bemerkte schon bei seinen Hunden „Bully“ und „Stasi“, dass sie „geschickt lügen“ konnten. Der Verhaltensforscher Kurt Kotrschal, Autor der „sozioökonomischen Bestandsaufnahme ‚Faktor Hund‘“ (2004) erwähnt einen, der mit seinem Herrn gewissermaßen mitlog: „Checker“ – der Hund des US-Präsidenten Nixon: Er half ihm, vor laufender Kamera seiner Watergate-Lüge mit treuherzigem Gesichtsausdruck Glaubwürdigkeit zu verleihen. Laut den „Simpsons“ kam „Checker“ dafür in die „Hundehölle“. Fast alle US-Präsidenten besaßen Hunde zur Glaubwürdigkeitssteigerung (über 400 bisher). Die USA sind aber nicht nur ein Hundeland, sondern auch ein Katzenland, und wenn ein Politiker dort irgendetwas Dummes oder Brutales gesagt bzw. getan hat, inszenieren seine Berater schnell eine telegene Aktion für ihn, die sie „Eine Katze retten!“ nennen. Dass domestizierte Tiere aufgrund ihrer „Sklavenposition“ (sie sind „Sachen“ im Privateigentum) sich mindestens korrumpieren lassen können in ihrem Gefühlsleben, darauf hat der Verhaltensforscher und Zoodirektor Heini Hediger bereits 1954 in seinen „Skizzen zu einer Tierpsychologie im Zoo und im Zirkus“ abgehoben: „Bei Säugetieren besteht eine weitverbreitete und überraschend hoch entwickelte Fähigkeit, menschliche Ausdrucksweisen ganz allgemein aufs feinste zu interpretieren. Das Tier, und besonders vielleicht das Haustier, ist oft der bessere Beobachter und der präzisere Ausdrucksinterpret als der Mensch.“ In dem jüngst erschienenen Buch des Herausgebers des Regensburger Punk-Magazins „Marionett“, Jürgen Teipel: „Unsere unbekannte Familie“, in der rund 40 Leute berührend über ihre Beziehung zu einem oder mehreren Tieren berichten, erzählt die Reittherapeutin Sybille Wiemer von einem Pferd, dass gelegentlich humpelte und dann wieder nicht. Nachdem zwei Tierärzte es untersucht hatten, kam sie zu dem Schluß: „Dieses Pferd lügt, dem fehlt nichts.“ Es gelang ihr, dies dem Tier abzugewöhnen, indem sie ihm quasi bewies, dass es das bei ihr nicht nötig hat. Bei all diesen Beispielen handelt es sich um Tiere in menschlicher Alsobhut, es könnte also durchaus sein, dass ihre Gefühle den Besitzern gegenüber schon gelegentlich Warencharakter angenommen haben, zumal sie keine Nutztiere (mehr) sind und ihnen von daher nur noch ein „emotionaler Wert“ zukommt, den sie sich gewissermaßen erarbeiten (müssen).

Sind Wildtiere vielleicht ehrlicher? Heini Hediger meinte, sie seien die am wenigsten „beeinflußtesten“ und deswegen „die Norm für alle Beurteilung tierlichen Verhaltens.“ In diesem Sinn behauptet auch der US-Autor Mark Rowlands in seinem autobiographischen Buch „Der Philosoph und der Wolf“ (2009): „Wölfe sind nicht in der Lage zu lügen”.

.

Die nette Passagierin in der Kabine nebenan ist jetzt schon seekrank, dabei sind wir noch nicht mal aus der Kieler Förde raus.

.

Positiv und Negativ denken

Theodor W. Adorno riet seinen ins Berufsleben entlassenen Studenten: „Und vergeßt nie den bösen Blick. Sonst seid ihr verloren.“ Beim Lesen der Jungen Welt von vorne bis hinten denke ich manchmal: Da waltet noch immer der böse Blick, und die Herausgeber haben wahrscheinlich auch allen Grund, der westlichen Welt, die sich jetzt auch über den Osten erstreckt, das als DDR-Intellektuelle übel zu nehmen. Dementsprechend entdecken sie dann auch täglich in allen Ländern, Branchen und Themenbereichen irgendwelche Sauereien, die sie aufdecken. Da traten z.B. 40 Arbeiter einer Textilfabrik in Nordaustralien in den Streik – und schon veröffentlichte die Junge Welt ein Interview mit dem Streikführer. Woher haben die bloß so schnell von dem Streik erfahren und die Telefonnummer des Streikführers rausgekriegt, fragte ich mich – und frage ich mich immer noch bei diesem oder jenem Artikel. Klar, sage ich mir dann, da arbeiten einige DDR-Auslandsspione in der Redaktion mit, die haben damals natürlich viele Kontakte geknüpft und wissen, wie man an Informationen rankommt. Aber das erklärt es nur zum Teil.

Neulich habe ich mehrmals auch die taz von vorne bis hinten gelesen, dabei ist mir aufgefallen – und fällt mir immer mehr auf: dass sie im Gegensatz zu früher heute zu glücklichen Lösungen – in allen Fällen – neigt. Also es wird nicht marxistisch, wie das anfänglich mal „Gesetz“ war, ein Phänomen, ein Vorfall analysiert, aufbereitet und in Textform gebracht, sondern man bleibt oft an der Oberfläche und findet um so schneller ein Ende-gut-Alles-gut in der Berichterstattung, mindestens, dass es So-und-so gut ausgehen könnte. In Kalifornien gibt es einen Radiosender, der nur positive Nachrichten veröffentlicht. So schlimm ist es mit der taz noch nicht, auch wenn sie sich immer mehr auf „weiche Ideologien“ beschränkt, die sie bearbeitet: Menschenrechte, Umweltschutz, Gender etc.. und die „harten Ideologien“ (Klassenkampf, Bürgerkrieg) nur noch distanziert-amüsiert betrachtet. Ich führe das auf „westliches Denken“ zurück, das ökonomisch durch sicheren Arbeitsplatz, Heirat, Kinderkriegen, Kleinwagen, Datscha, Urlaub etc. fundiert wird – mit immerwährenden „Atlantikbrückentage“. Anders gesagt: Dass die jungen Leute im großen Ganzen mit der kapitalistischen Welt, wie sie ist, zufrieden sind und sich und ihrem Nachwuchs eine Zukunft darin gönnen, also dass es immer so weiter geht wie bisher, natürlich immer mal mit einigen üblen Folgen, aber wir arbeiten daran, das läßt sich alles lösen. Die optimale Lösungsstruktur findet man in einer „Genossenschaft“, die für den Markt produziert, die dort acquiriert, die sich im freien Spiel der Kräfte behauptet, ökonomisch halbwegs erfolgreich.

Noch extremer finde ich diesen ganzen, aus positivem Denken resultierenden Komplex unter meinen sogenannten Facebook-Freunden, die dazu noch die Tendenz verfolgen, ihre Gedanken in großen amerikanischen Sprüchen auf farbigem Hintergrund auszudrücken – à la „Der Betroffene schreit/Der Weise schweigt“. Oder etwas ähnlich Bescheuertes. Auf Englisch auch noch meistens. Bei ernsteren „Posts“, also bei Eintragungen mit „Content“, taucht garantiert ein „Wir“ auf: „Wir müssen…“, „Wir sollten eine Online-Petition machen…“ Bei vielen FB-WIRs kann eigentlich nur die Weltbevölkerung, wir alle – 6,5 Milliarden gemeint sein.

Das erste Mal, dass mir solch ein Sinneswandel von einem Den-Dingen-auf-den-Grund-gehen, also von der Notwendigkeit, täglich die Kacke des Seins umzugraben, hin zu einer freundlichen Oberflächenbetrachtung auffiel, war bei dem, was ein kriegsgewinnlerisch gestimmter Subautor von „Merian“ mit meinem Text über die Privatisierungssauereien bei Narva gemacht hatte. Er hatte im Wesentlichen nur einen Satz hinten angefügt: „Die D-Mark wird es schon richten!“ Zum Glück konnte ich diesen Satz wieder entfernen lassen, der Ausdruck einer willentlichen Gedankenlosigkeit war – und im Grunde meinen ganzen Text davor als eine Schilderung von (für Außenstehende) unterhaltsamen, aber überflüssigen Querelen charakterisieren sollte. Die willentliche Gedankenlosigkeit im Denken/Schreiben, die sich beim obigen Beispiel auch noch als „professionell“ gerierte, ist analog dem Weggucken bei Bettlerelend, Grausamkeiten in Film und Fernsehen oder bei einem Ehestreit, der einen nichts angeht. Man guckt auch weg, wenn ein Schwein, das gerade geschlachtet werden soll, einem in die Augen blickt. Daneben gibt es auch ein intellektuelles Übersehen, es besteht darin, dass man eine singuläre Sauerei so „hochrechnet“ (argumentativ einordnet), dass sie nur noch als eine fast unwichtige Ausnahme der allgemeinen Mainstream-Meinung erscheint. Etwas Runterspielen durch hochrechnen geht immer. Zumal das Hochrechnen zum täglichen Brot des Journalismus gehört, insofern er nie die Relevanz eines berichtenswerten Phänomens einschätzen kann – und sich deswegen mit Wörtern wie „zunehmend“ und „immer mehr“ aus der Affäre ziehen muß: Wenn ihm ein Mensch mit einem Nagel im Kopf gemeldet wird, kann er das nur produktiv wenden, wenn er von „immer mehr“ Menschen ausgeht, die „zunehmend“ mit einem Nagel im Kopf herumlaufen.

.

Es ist ein italienisches Schiff. Ok. Das Kreuz hängen wir aber trotzdem ab.

.

Strategisch denken

B. war in der Westberliner Hausbesetzerbewegung aktiv, die sich bald spaltete – in „Verhandler“ und „Radikale“; letztere warfen den ersteren, zu denen auch B. gehörte, Verrat vor. Dem trat B entgegen, indem er sich als Herausgeber der verbotenen „radikal“ anbot. Später – im Europäischen Parlament, konzentrierte er sich auf die alle organismischen Probleme zu lösen versprechende Gentechnik, d.h. auf ihre gesetzliche Einhegung in Europa. Daraus entwickelte sich das „Gen-ethische Netzwerk“ mit dem Magazin „Gen-ethischer Informationsdienst“.

Dann engagierte sich B. wegen des Ozonlochs bei Greenpeace in einer Kampagne für FCKW-freie Kühlschränke, dazu gab es ein Patent für FCKW-freie Kühlschränke. Nach der „Wiedervereinigung“ bot Greenpeace (B.) es dem DDR-Kühlschrankhersteller dkk scharfenstein an, die prompt mit der serienmäßigen Herstellung dieses Öko-Kühlschranks begannen. Die „chlorreichen Sieben“ – Kühlschrankhersteller der BRD – sahen darin eine Marktgefährdung und versuchten das „Projekt“ im Erzgebirge zu verhindern, u.a. mit einem Rundbrief an alle Kühlschrankhändler, in dem sie vor diesen brandgefährlichen neuen Kühlschränken – Greenfreeze“ – warnten. Einmal begleitete ich B. nach Scharfenstein. Er sprach mit einigen Mitarbeitern dort. Mir fiel auf, dass ihn der Betrieb eigentlich wenig interessierte, obwohl das Greenpeace-Patent entscheidend zum Überleben des Betriebs beitrug. Aber B. war da schon weiter: Es ging ihm darum, die „global player“ unter den Kühlschrankherstellern dazu zu bringen, nur noch FCKW-freie Kühlschränke zu produzieren. Dazu sollte eine große Konferenz in Peking stattfinden. B. war gut vorbereitet, in ökologischer wie ökonomischer Hinsicht – Gaia und Weltmarkt.

Viel später erfuhr ich aus der Presse, dass die Firma in Scharfenstein mehrmals den Besitzer gewechselt hatte und dann pleite gegangen war, nicht zuletzt, weil sie sich gegenüber Greenpeace verpflichtet hatte, keine weiteren Patente auf ihren neuen Kühlschrank anzumelden. „Die Umweltschützer wollten das Wohl der Welt fördern,“ wie der Spiegel erklärte, und nicht die Arbeitsplätze der 630 Kühlschrankbauer sichern. Diese fielen mir aber ein, als eine Frau aus dem Erzgebirge mir erzählte, wie schrecklich es dort jetzt sei. Sie dachte dabei nicht an die AfD, sondern an die vielen Bergarbeiter, die bei ihrer gefährlichen Arbeit ihre Gesundheit ruiniert hatten und dann arbeitslos geworden waren, wobei sie nicht wußten, wie weiter. Niemand wußte es. Ihr Problem waren die „Weltmarktpreise für Bodenschätze“ (u.a. Zinn und Uran), wie die Frau meinte, „die Bergwerke dort waren nicht mehr konkurrenzfähig“. Ich erinnerte sie daran, dass die Kaligrube in Bischofferode gerade deswegen auf Druck des West-Kalikartells geschlossen wurde, weil ihr spezielles Produkt nach der Wende noch begehrter geworden war – u.a. von einem kanadischen Konzern, der nicht mit dem Haber-Bosch-Verfahren Dünger daraus herstellte.

B. übernahm die Büroleitung einer Stiftung für Saatgutvielfalt: auch ein Patentproblem, und ein globales obendrein. Mehrmals organisierte er kleine und große Kongresse über Pflanzen – mit interessanten Wurzel- und Symbioseforschern aus der Schweiz. Nachdem man ausgerechnet hatte, dass jedem Menschen auf der Erde theoretisch 2000 Quadratmeter Boden zustehen, startete er ein Experiment: ein „Weltacker“ von dieser Größe, der einen „Freiwilligen“ ein Jahr lang ernähren sollte. So viel ich weiß, war dieses „Projekt“ bislang ziemlich erfolgreich. Es war jetzt auch auf der Internationalen Gartenausstellung, allerdings hat man dort die 2000 Quadratmeter derart globalisiert, dass auch exotische Nutzpflanzen wie Sorgum, Yams und Baumwolle angebaut wurden. Viele Interessierte besuchten täglich das Projekt, kompetente Mitarbeiter vermittelten ihnen nützliches Pflanzenwissen. Zwei Informatikstudenten verkauften dort ein Set zum Selberbauen eines Pflanzentopfs, bei dem man das Wachsen der Wurzel in der Erde mitverfolgen konnte. In einer Diskussion waren wir von B.s enormem Wissen über globale Ernährungsprobleme beeindruckt.

Wenig später fiel mir der „Kritische Agrarbericht 2017“ in die Hände, in dem B. sich mit den Zukunftsstudien der Bio-Agrarverbände auseinandersetzte. Ihrem technokratischen Denken, das mit dem der traditionellen Landwirtschafts-Funktionäre inzwischen nahezu konform geht, hielt er die „Werte“ der „Öko-Bewegung“ entgegen, die u.a. auf „Ganzheitlichkeit“ und „Gemeinsinn“ besteht. Ich sah statt einer „Öko-Bewegung“ eher eine „Öko-Mode“, die sich leichtherzig in das bestehende Schweinesystem integriert. Ein Freund schickte mir einen Satz aus B.s Text und wollte wissen, was ich davon halte. Der Satz lautete: „Die Bodenfruchtbarkeit ist sowohl das entscheidende Produktionmittel als auch ein wesentliches Produkt.“ Ich antwortete ihm: Das ist sehr technokratisch produktivistisch gedacht – insofern die Pflanzen dabei nur Mittel zum Zweck sind – nicht für sich selbst Zweck. Dieses Denken sah ich schon beim erzgebirgischen FCKW-freien Kühlschrank in „Bewegung“. Die Arbeiter waren dort auch nur Mittel zum Zweck – der Durchsetzung einer anderen – besseren – Technologie. So wie auch die Pflanzen des Weltackers nur Mittel zum Zweck der Durchsetzung einer anderen – besseren – Ernährung sind.

Bei beiden Projekten geht es um die Weltbevölkerung, d.h. um die Rettung der ganzen Welt. Ich schickte meinem Freund einen Satz von einem anderen Weltdenker – vom bayrischen Filmemacher Herbert Achternbusch, den der DDR-Dramatiker Heiner Müller als einen „Klassiker des antikolonialen Befreiungskampfes auf dem Territorium der BRD” bezeichnete: „Da, wo früher Pasing und Weilheim waren, ist heute Welt. Ein Mangel an Eigenständigkeit soll durch Weltteilnahme ersetzt werden. Man kann aber an der Welt nicht wie an einem Weltkrieg teilnehmen. Weil die Welt nichts ist. Weil es die Welt gar nicht gibt. Weil Welt eine Lüge ist. Weil es nur Bestandteile gibt, die miteinander gar nichts zu tun haben brauchen. Weil diese Bestandteile durch Eroberungen zwanghaft verbunden, nivelliert wurden. Welt ist ein imperialer Begriff. Auch da, wo ich lebe, ist inzwischen Welt. Die Welt hat uns vernichtet. Das kann man sagen.“

.

Die Kabine ist klein aber oho. Erst mal umziehen – etwas Seetüchtiges vielleicht. Danach gilt es, das riesige Schiff zu erkunden.

.

Touristenantreibung

Als Touristen antreibende Maßnahmen („Tourismusbooster“ – eigentlich müßte es anziehende Maßnahmen heißen) werden im Zuge der Standortkonkurrenz große Immobilienprojekte bezeichnet: u.a. die Hamburger Elboper, das Stralsunder Ozeaneum oder das „grösste Süßwasser-Aquarium Europas“ in Lausanne. Wir leben in nachgesellschaftlichen Projektwelten und stets zeichnen sich diese „Projekte“ durch wahre Größe aus, so groß, dass ihren Betreibern irgendwann die Luft ausgeht, wie man so sagt. Ihre Großprojekte mit extrem vielen Festangestellten und Honorarkräften unterliegen zudem als „Tourismusbooster“ den „Destination-“ bzw.“Location“-Moden.

In den meisten Fällen sind es die Touristen selbst, die durch ihre zunehmende Massenpräsenz den Ort, das Event, die Sehenswürdigkeitsansammlung irgendwann derart versauen, dass keiner mehr dort hin will. Zudem muß immer wieder was Neues, noch größeres womöglich, her. Erinnert sei an die in Berlin einst in festen Häusern gastierenden Zirkusshows, in denen Dressur-Kunststücke mit Pferden vorgeführt wurden. Es waren Kassenknüller (Blockbuster). Aber dann kamen andere Etablissements mit Raubtierdressuren – und kein Mensch wollte mehr Pferde sehen. In neuerer Zeit war es z.B. die berühmteste Westberliner Diskothek „Dschungel“, die nach dem Mauerfall sofort pleite ging, weil alle ihre berufsneugierigen Gäste in die Ostberliner Oranienburgerstrasse abgewandert waren.

Ganze Orte wie Rothenburg ob der Tauber, Neuschwanstein, Rimini wurden bereits von Touristen verschluckt, verdaut und ausgespuckt. Bei den Kulturprojekten gibt es ein Schwanken zwischen Bildung/Aufklärung (das Dresdner Hygienemuseum) und Unterhaltung/Amüsement (die Naßfischsammlung im Berliner Naturkundemuseum) – also um Konzentration und Zerstreuung gleichzeitig (Infotainment). Das Bauernkriegsdenkmal in Frankenhausen „mit dem größten Gemälde der Welt“ oder die „Weltausstellung Reformation“ in der Lutherstadt Wittenberg versus „Heidepark Soltau“ oder „Karls Erlebnis-Dorf in Elstal“. Zwar scheiden sich hierbei die Geister – mindestens statistisch, in dem die einen eher von bildungsbeflissenen Mittelschichtlern und die anderen mehr von amüsierentschlossenen Unterschichtlern frequentiert werden, aber grundsätzlich fühlt sich jeder aufgefordert, alle diese Urlaubs- und Freizeit-Projekte kennen zu lernen, um, wie es heißt, mitreden zu können. Ausnahmen bestätigen die Regel. Dazu zählt z.B. jene friesische Reisegruppe, die jahrelang immer in der Westberliner Pension Nürnberger Ecke Sommerurlaub machte – und sich ausschließlich im „Europa-Center“ herumtrieb.

Berlin betreffend sind die zweistelligen Zuwachsraten im Tourismusgeschäft eingebrochen – was auf die „Air-Berlin-Pleite“ zurückgeführt wird. Burkhard Kieker, Berlins oberster Tourismuswerber steht nun laut Morgenpost „vor einer schwierigen Aufgabe“. Allen müsse klar sein, sagt Kieker, dass der Tourismus kein Selbstläufer ist und Berlin etwas tun müsse, „um international am Ball zu bleiben. Gingen die Gästezahlen zurück, seien nicht nur Fluglinien und Hotels betroffen, sondern auch Kultureinrichtungen und Einzelhandel.“ Und das wiederum heißt, dass die Arbeitslosenzahlen steigen. Kieker sammelt bereits Geld, für eine große Marketingkampagne in diesem Jahr. Einen Slogan verriet er der Morgenpost bereits: „Berlin will im Sommer mit der Idee ‚Hot City, cool Water‚ Gäste anlocken. Vormittags zu Nofretete, nachmittags zum Baden oder Sonnen an den Wannsee, abends ins Konzert oder Restaurant.“ Diese Verbindung von Weltstadt-Leben, Kultur und Wasser habe sonst nur Sydney zu bieten, schwärmte Kieker. Weitere bereits geplante Aktionen seien eine „Roadshow“ durch Deutschland, bei der lokale Politprominenz für Berlin werben soll sowie eine Werbekampagne zum Start der TV-Serie „Babylon Berlin“ in der ARD.

Die Touristenantreibung ist ein schwieriges Geschäft: Ich mußte während der Grünen Woche für eine Reisegruppe aus einem bayrischen Dorf bei Regensburg einen Nachmittag und Abend organisieren. Sie hatten das die Jahre zuvor immer selbst gemacht – via Internet und z.B. solche tollen Veranstaltungen wie eine Kabarettvorstellung im Kulturhaus Karlshorst ausgesucht. Obwohl ich meinte, mich gut in der Stadt auszukennen und gerade nichts „Sceniges“ ausgesucht hatte, gefielen ihnen alle „Locations“ überhaupt nicht. Davor mußte ich mir mal eine abendliche Zerstreuung für eine Verdi-Gewerkschaftsschulungsgruppe aus Westdeutschland ausdenken. Aber sie lehnten alle Vorschläge ab, weil sie jeden Abend in „Berlins bekanntester Fußballkneipe ‚Hanne am Zoo‚“ gehen wollten. Da wäre ich auch nie drauf gekommen. Die „Hanne“ hat nun zugemacht – und damit hat die Stadt wieder einen „Tourismusbooster“ verloren. Andere „Locations“ versuchen mit Neuerungen attraktiv zu bleiben: Nach der Technomusik, den Designerdrogen und den verschämten Darkrooms werben nun immer mehr Clubs mit „Sex im digitalen Strobolight“. „Berlin hat hier europaweit eine Vorreiterstellung“, schrieb der Tip und meinte, dass diese „sexpositiven Events eine logische Konsequenz“ aus der bisherigen Clubentwicklung seien.

.

Unter Deck ist am ersten Abend bereits der Teufel los.

.

Reichsein-Sauberwerden

Mindestens drei Mal in der Woche bekomme ich per Email von mir unbekannten Absendern (Unternehmen?) die Chance, schnell ganz viel Geld zu verdienen. Meistens lösche ich sie sofort (wie z.B. die regelmäßigen riesigen Gewinne aus einer spanischen Lotterie, der Aufforderung vom Münchner „Lotto24“ mein Jahresabo zu verlängern, wenn ich weiter gewinnen will, und die vielen Beteiligungsangebote von betrügerischen Investmentfirmen auf dubiosen Südseeinseln), aber manchmal leite ich sie auch weiter an einen spamkundigen Computernerd, der mir dann sagt: nicht öffnen, löschen.

Aber jetzt bekam ich Post von Bernie Madoff, den 79jährigen New Yorker „Anlagebetrüger“ und ehemaligen „Vorsitzenden der Technologiebörse NASDAQ“ (Wikipedia), der 2009 wegenVeruntreuung von 65 Milliarden Dollar zu 150 Jahren Haft verurteilt wurde. Theoretisch müßte er also noch im Knast sitzen, dennoch scheint er einen unkontrollierten Zugang zum Internet zu haben, denn er verschickt ebenso verführerische wie geheime Angebote zur Zusammenarbeit, wo viel Geld bei rumkommen würde. Der Grund ist: Er bedauert sein Vergehen und will allen durch seinen Anlagebetrug Geschädigten (u.a. ging die italienische Medici-Bank daran pleite) eine Wiedergutmachung zukommen lassen. Bernie Madoff weiß auch schon wie – in seiner Mail schreibt er: „Ich habe Millionen Euros in Offshore-Finanzhäusern, von denen nur meine Bankmanager wissen, es befindet sich auf einem Nummernkonto. 50% davon soll für Wohlfahrtszwecke ausgegeben werden und 20%, um damit den Bau von Kirchen und Moscheen in der ganzen Welt zu forcieren. 25% sind für Dich (also für mich – H.H.), während 4% für die Bankmanager sind, die Dir (also mir – H.H.) beim Geldtransfer helfen und 1% ist für mich im Knast. Ich weiß, ich werde bald sterben. Meine Frau Ruth hat sich von mir abgewendet, meine beiden Söhne leben nicht mehr: Mark hat 2010 Selbstmord begangen und Andrew starb 2014 an Krebs. Ich möchte mit dem Bewußtsein sterben, auch einmal etwas Gutes getan zu haben. Bitte, ich will dieses Geschäft so schnell wie möglich abschließen. Mit höflichem Respekt Bernie Madoff.“

Dass ein kleiner Betrüger oder eine ganze Bande mit dem guten Namen eines Großbetrügers für ihren Betrug wirbt, hat schon was. „Er reproducirt eine neue Finanzaristokratie, neues Parasitenpack in der Gestalt der Unternehmungsprojectors und Directors (blos nomineller managers); ein ganzes System des Schwindels und Betrugs mit Bezug auf den Aktienhandel, ihre Ausgabe etc.“, schrieb Marx im „Kapital“ über den Übergang von der produktiven Investition zur betrügerischen Spekulation.

Die Theatermacher von „Rimini Protokoll“ haben das „Kapital“ auf die Bühne gebracht. U.A. spielte der letzte Direktor des Instituts für Wirtschaftsgeschichte der DDR und Mitherausgeber der Marx-Engels-Gesamtausgabe, Thomas Kuczinski, mit. Er sagte: Würde er dem Publikum das 751-seitige Drehbuch komplett vorlesen und pro Seite eine Stunde „intensiven Nachdenkens“ veranschlagen, was notwendig sei, um das Buch wirklich zu verstehen, dann dauerte das ein ganzes Arbeitsjahr.

Das Handelsblatt interessierte sich in seiner Rezension des Stücks mehr für die im „Kapital“ von Marx nur kurz erwähnten Finanzbetrüger: „Da tritt Ulf Mailänder auf und erzählt in Ich-Form die Geschichte des Millionenbetrügers Jürgen Harksen, der mit seiner ‚Faktor 13‚-Masche einst Reiche um Hunderte von Millionen prellte, weil ihre Gier – Marx sah das schon 1867 voraus – keine Grenzen kannte. Der echte Harksen kann leider nicht mittun beim Rimini-Theater: Er sitzt wegen Betrug im Gefängnis. Aber Mailänder schrieb seine Biografie – wie auch die des Ex-Baulöwen und Deutsche-Bank-Abzockers Dr. Jürgen Schneider.“ Dieser wurde jedoch aus dem Gefängnis entlassen, und, weil inzwischen „verhandlungsunfähig“, hat auch keine weitere Verurteilung mehr zu befürchten.

Bei den beiden hier erwähnten Finanzbetrügern handelt es sich sozusagen um kleine deutsche Bernie Madoffs, wobei der 83jährige Jürgen Schneider mit dem Kapital seiner Geldgeber immerhin eine ganze Reihe historischer Gebäude saniert hat – in Frankfurt/Main, Berlin und Leipzig, wo man ihn inzwischen ob seines Wagemutes lobt: „An ihm scheiden sich die Geister in Leipzig,“ nennt die Leipziger Volkszeitung das. Sie zitiert Schneider: „Leipzig war mein Waterloo“. Und schreibt: Er entwickelte dort „eine ungewöhnliche Kaufwut: Neben Edelimmobilien wie Barthels Hof und dem Fürstenhof erwarb er unter anderem 60 Prozent der Mädlerpassage, das Romanushaus und den Zentralmessepalast. Seine große Leidenschaft gehörte den Durchgangsverbindungen und Höfen der City. Er besaß am Ende ein Zehntel der Innenstadt. Das Geld dafür besorgte sich Schneider bei mindestens 22 Banken…Als die Immobilienbranche in die Krise geriet, brach sein Kartenhaus aus Lügen in Leipzig zusammen.“ Nun seufzt er: „Hier habe ich nicht nur mein Herz verloren an die vielen schönen alten Häuser, sondern auch sehr viel Geld.“ Aber er hätte „guten Grund zur Hoffnung, dass die Anerkennung der bleibenden Werte,“ die er vor allem in Frankfurt und Leipzig hinterlassen habe, „auf langer Sicht schwerer wiegt als der Makel der Verfehlungen.“ Seltsam, dass auch dieser Finanzbetrüger partout mit einer reinen Seele sterben möchte.

.

Den tanzenden und singenden Blondy-Sisters gelingt es, die Stimmung noch mal zu steigern.

.

Weltretter

Ein ägyptischer Reiseführer erzählte mir, die deutschen Touristen sind besonders: „Schon nach 10 Minuten im Bus wissen sie, wie man den ganzen chaotischen Verkehr in Kairo vernünftig regeln kann“. Das kennen wir gut: „Am deutschen Wesen wird dereinst die Welt genesen!“ spottete einst die „Weltbühne“. Heute sind jedoch die Amis die wahren „Weltretter“. Überall sind sie engagiert: mit ihren „Interventionen“ in Honduras und Panama (1903) über Nicaragua, Mexiko und Haiti (1914) bis Russland und China (1918-25) und ihren militärischen „Missionen“ in Chile, Kuba, Grenada, Indonesien, Griechenland, Ägypten, Vietnam, Laos, Kambodscha, Jordanien, Afghanistan, Libanon, Libyen, Iran, Kolumbien, Kuwait, Jugoslawien, Somalia, Sudan, Irak, Uganda, Liberia, Syrien. Zuletzt flogen sie 500 ihrer wichtigsten ISIS-Kämpfer aus dem umkämpften Mossul aus.

Aber darum geht es hier gar nicht: Die US-Soldaten kämpfen immer für eine bessere und gerechtere Welt! Es geht hier um amerikanische Zivilisten: Jede dritte US-Idee ist eine weltrettende Maßnahme. Ob es „Superman“, der „Terminator“, „Superwoman“, der „Whole Earth Catalogue“ oder die „Chicago-Boys“ sind… Und jede zweite US-Erfindung geschieht zur Weltverbesserung: der Reißverschluß, die Glühbirne, das Radio, der Scheibenwischer, der Trockenrasierer, der Waschsalon, die Geschirrspülmaschine, das Mobiltelefon, der Gummireifen, das Kaugummi, „Sprit aus Licht“, Gentechnik, Internet, Künstliches Fleisch oder ein afroamerikanischer US-Präsident mit einer sympathisch aussehenden Ehefrau – obwohl dabei das Magazin „The European“ (!) von „Obamas geheuchelter Weltrettung“ spricht.

Aber das kennen wir ja auch: In Deutschland ist man gerade bei solch anspruchsvollem, weltbeglückenden Bemühen leicht skeptisch geworden. Wahr ist jedoch, dass eigentlich so gut wie jede amerikanische Lebensäußerung stets auf die ganze Welt bezogen ist: Egal, ob in Las Vegas ein Fräulein zur „Miß World“ gekürt wird, ob einige Kalifornier „die längste Pizza der Welt backen“ oder ein Kalifornier „die meisten Kreditkarten der Welt“ besitzt, eine Texanerin „die älteste Frau der Welt“ ist, eine New Yorkerin sich „die meisttätowierteste Frau der Welt“ nennt, eine Frau in Nevada „die längste Katze der Welt“ besitzt, eine Detroiterin sich als „glücklichste Frau der Welt“ bezeichnet, ein Pornostar aus Los Angeles behauptet, mit so vielen Männern wie sie hätte „noch keine Frau der Welt Sex“ gehabt oder ein Mann aus Miami verkündet, seine Frau sei „die schönste der Welt“. Deswegen ist es auch nur konsequent, wenn die Redaktion des „Guinnessbuchs der Rekorde“ meldet, dass sie nun eine „full time presence“ in Los Angeles und Miami etabliert, denn von dort kommt das Weltheil und von sonst nirgendwo. Als nächstes werden uns die Amis das in vielen US-Staaten legalisierte Haschisch zur Weltrettung verkaufen – wetten!