Weil die Autos eine ausrollende „Erscheinung“ sind, auch in ihrer elektrisierten und elektronisierten Form, fahren vielleicht bald nur noch SUV-Köppe herum. Nach dem Unattraktiv-Werden der Uniformen geriet auch das „Auto und Frau“-Motiv außer Konjunktur.

.

Ironischerweise wird die Urlaubsreise nicht mehr mit dem Auto oder dem Zug, sondern mit dem Billigflieger absolviert, und ist damit keine Reise, sondern nur noch ein Zielerreichen.

.

Details

„Gott steckt im Detail,“ behauptete Aby Warburg, ähnlich auch Spinoza, für den Gott in jeder (holländischen) Tomate steckte. Die autistische Nutztierexpertin Temple Grandin versucht in ihren Büchern zu beweisen, dass Autisten und Tiere ähnlich denken, nämlich in Bildern, die sie wie Videos abspielen können, zur Erinnerung, wobei sie das Außen in Details wahrnehmen, während wir – Normalos – zur abstrakten Wahrnehmung gedrängt wurden. Vielleicht gehört auch Greta Temple in diesen Reigen autistischer Feministinnen

„Sich ein Bild von jemanden machen heißt eine lebendige Beziehung zerstören,“ meinte der Semiologe Roland Barthes. Ich nehme an, nachdem er unter Einfluß von LSD seiner „lebendigen Beziehung“ ins Gesicht geblickt hatte, woraufhin das (schöne) Bild von seinem Gegenüber einem hässlichen, aber lebendigeren und gar nicht unangenehmen wich. Ein „wahres Gesicht“ quasi. Mykologen der John-Hopkins-Universität, die mit „Magic Mushrooms“ (psilozybinhaltigen Pilzen) experimentieren, sprechen von einer „Offenheit“, die sie bewirken.

Autisten fangen laut Temple Grandin beim Betrachten eines Baumes bei den Blättern an, dann den Zweigen, den Ästen, ein Vogel, wieder Blätter – und diese ganzen Bilder setzen sie dann zu einem Baum zusammen. Wir verfahren normalerweise umgekehrt. Erst ist da der Baum, der unsere Aufmerksamkeit erregt, und dann schauen wir vielleicht genauer hin.

Beim Betrachten eines Sonnenuntergangs im Gebirge, sagte Temple Grandin zu dem sie begleitenden Neurologen Oliver Sacks, sie verstehe zwar, dass er den Ausblick „schön“ fände, aber sie könne das nicht empfinden. Sacks berichtete darüber in seinem Buch „Eine Anthropologin auf dem Mars“, als solche hatte sich Temple Grandin bezeichnet. In ihrem Buch „Ich sehe die Welt wie ein frohes Tier“ schreibt die amerikanische Nutztierexpertin, „normale Menschen zeichnen keinen Hund, sie zeichnen das Konzept eines Hundes. Autisten zeichnen den Hund.“

Das ist eigentlich eine in ihrem Sinne unstatthafte Verallgemeinerung; sie leidet unter dem Asperger-Syndrom, die nur eine „Variante“ des Autismus darstellt, sie leidet aber gar nicht, im Gegenteil, gerade ihre Unnormalität ermöglichte ihr, die Perspektive von Rindern und Schweinen z.B. einzunehmen. Berühmt wurde sie mit einer Neukonstruktion des Tötungsablaufs in den Schlachthöfen der USA und Kanadas. Auch auf den großen Farmen führte sie eine Reihe von Verbesserungen ein – im Hinblick auf eine „respektvolle Behandlung“ des Schlachtviehs. U.a. evaluierte sie im Auftrag von McDonald‘s 50 Zulieferer-Farmen.

Der berühmte russische Tierdresseur Wladimir Durow kam ihrer Tierwahrnehmung vielleicht nahe, er hat sie nur anders genutzt. Durow besaß einen eigenen Zirkus in Moskau, der heute noch existiert. Neben einigen bis dahin als nichtdressierbar geltenden Tieren – wie Igel und Dachsen – arbeitete er immer wieder mit Hunden – zuvor herrenlos gewesenen. Bei Durows Dressur von Pikki, einem Foxterrier, war der Neurologe Wladimir Bechterew anwesend; er ging davon aus, dass der Hund auf die „mentalen Befehle seines Trainers reagiert“. Durow hatte ihm zuvor seine „Methode“ erklärt: sie bestehe darin, „die Aufgabe, die der Hund ausführen solle, zu visualisieren – also zum Beispiel ein Buch von einem Tisch zu holen und dann den Kopf des Hundes zwischen seinen Händen zu halten und ihm in die Augen zu sehen. ‚Ich präge in sein Gehirn ein, was ich mir zuvor in mein eigenes eingeprägt habe. Ich stelle ihm mental den Teil des Fußbodens vor, der zum Tisch führt, dann die Beine des Tisches, dann das Tischtuch und schließlich das Buch. Dann gebe ich ihm den Befehl oder vielmehr den mentalen Anstoß: Geh! Er reißt sich wie ein Automat los, nähert sich dem Tisch und packt das Buch mit den Zähnen. Damit ist die Aufgabe ausgeführt.‘“ Bechterew merkte dazu an – in der „Zeitschrift für Psychologie“ 1924: „Es wäre wichtig, nicht nur die Bedingungen zu untersuchen, die die Übertragung des mentalen Einflusses vom Übermittler zum Empfänger regeln, sondern auch die Umstände, die bei der Hemmung wie der Ausführung derartiger [bildlichgedanklicher] Suggestionen von Belang sind. Dies wäre notwendigerweise von theoretischem ebenso wie von praktischem Interesse.“ Der Gehirnforscher kam jedoch nicht mehr dazu, weitere Forschungen mit Durow durchzuführen, 1927 wurde er – angeblich auf Befehl Stalins – vergiftet, weil er bei dem eine schwere Paranoia diagnostiziert hatte.

.

Rastplatz (1)

.

Alter und neuer Dorfsozialismus

Zwei Literaturwissenschaftler der Humboldtuniversität, Hißnauer und Stockinger, haben mit ihrem Buch „Provinz erzählen“ ein „allgemeines Modell medialer Raumproduktion“ vorgestellt – konkret gemacht an der „Uckermark, die zu einem Raum des guten Lebens wird“. Die Münchner Filmemacherin Lola Randl, die ihre Kindheit in einer bayrischen Ökokommune verbrachte, ist dort hingezogen: „Und ja, es war genauso menschenleer, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber es war auch unfassbar schön. Hach, dachte ich mir, hier ein Häuschen, einen Garten und ein paar Schafe.“

Zwar sind ihr die Schafe später weggelaufen und nicht wiedergekommen, aber sie selbst lebt nach zehn Jahre noch immer dort mit ihrem Mann, ihrem Liebhaber, zwei Kindern, ihrer Mutter, einigen Legehennen und Sattelschweinen, interessanten Bienen und weniger interessanten Besuchern sowie einem Psychotherapeuten und einer Psychotherapeutin in der Hauptstadt. Und sie hat sowohl einen Dokumentarfilm als auch ein Buch über diese biosoziale Idylle veröffentlicht. Beides handelt von ihr als ein „Projektmensch“, der auf der Suche nach Sinn in die Uckermark nach Gerswalde zieht, aber „das nicht wirklich durchdacht hat“.

Jetzt gibt es dort aber schon einen Gemeinschaftsgarten, ein Café von Japanerinnen, einen Kreuzberger Räucherimbiss, eine „Dorfmitte-Galerie“ und man trifft sich abends in der Bar „Paradieschen“. Lola Randl erwarb im Ort zunächst das ehemalige Wirtshaus „Zum Löwen“ und begärtnerte mit ihrer Mutter, einer Landschaftsgärtnerin, den Schlossgarten derer von Arnim. Derzeit nimmt sie ein weiteres „Projekt“ in Angriff: den Ausbau eines Gästehauses. Hinzu kommt später noch „ein Proberaum, ein Ensemble soll gegründet, eine Bühne gebaut werden und eine Akademie und noch eine Halle und ein Teehaus. Nur das Nötigste eben. Es dauert alles, weil wir kein Geld haben und viel selber machen.“

„Die Zeit nennt“ sie die „Königin von Gerswalde“ und ihren Roman „eine essayistisch-aphoristische Dorfgeschichte in Form einer Gartenenzyklopädie mit einem autobiografischen Erzählstrang, einer jahreszeitlichen Rahmung und einer regionalen Chronistenfunktion, die das Schicksal der Dorfgemeinschaft vom preußischen Landadel über die Zeit der LPGs und deren Abwicklung in den Nachwendejahren begleitet.“

Ihre Erzählweise erinnerte mich ein bißchen an die verstörenden Mädchengeschichten in den Romanen der ehemaligen DDR-Melkerin Angelika Klüssendorf, die zuletzt ein Buch über ihre Ehe mit dem Herausgeber der FAZ veröffentlichte.

Nach Gerswalde aufs Land zieht es inzwischen viele. Das Dorf hat laut taz, die Lola Randl vor Ort interviewte, im Gegensatz zu den meisten anderen brandenburgischen Dörfern „eine Apotheke, eine Sparkasse und die zehn Sachen, die unser Dorf hat, die man zum Leben braucht. Ich fand es sowieso unverschämt, dass es diesen Ort so gibt. Dieser Ort musste einfach geteilt werden. Jetzt halt mit vielen.“

Bevor sie nach Gerswalde zog, wohnte sie in Berlin-Mitte: „Da waren alle Kreative, die etwas mit Medien oder Kunst gemacht haben, alle im gleichen Alter mit ähnlichem Geschmack, alle so dicht aufeinander. Das hat mich fast in die Depression getrieben.“ Die taz-Autorin sieht allerdings auch im Gerswalder Café inzwischen nur „Kreative“: „Gerswalde ist längst ein Symbol: ein Ort auf dem Land, aber mit einer bestimmten Berliner Crowd,“ sagt sie. Für das Dorf bedeutet das laut Lola Randl: „Der Wohnraum wird hier schon knapp. Die Häuserpreise steigen immens. Manche können sie sich schon nicht mehr leisten. Das ist sehr schade. Wenn jemand Neues kommt, fragt man sich schon, ob das nur Wochenendler sind. Die kommen mit ihrem voll gefüllten Kofferraum und machen Erholung. Wenn man an Häusern vorbeifährt, wo nie jemand da ist, ist das sehr schade.“

Für die alteingesessenen Gerswalder, die Ostler, ist das umso mehr gewöhnungsbedürftig, „aber das hier ist auch eine offenere Heimat als anderswo. Etwa weil nach dem Krieg Flüchtlinge kamen. In dem oberpfälzischen Dorf, aus dem ich komme, gelten Werte, die nicht so leicht anders zu besetzen gewesen wären. Dass so ein paar Dahergelaufene gegenüber der Kirche einziehen, wäre dort nie passiert. Zehn Neue haben nun fest ihr Leben im Dorfmitte-Universum, sie haben ihren Beruf hierhin verlegt oder so neu erfunden, dass er hierher passt. Die Gemeindevertreter sehen das durchaus positiv. Aufhalten kann man das ja sowieso nicht.“

Im Prignitz-Dorf Rosenwinkel findet die Geselligkeit der Projektemacher in „Maikel‘s Taverne“ statt – oft bis spät in die Nacht. In Gerswalde ist es die „Paradieschenbar“: „Die ist jetzt die einzige Bar im Dorf und solche Orte braucht ein Dorf. Die ist oft rappelvoll, und jetzt, nach zwei Jahren, kommen auch viele Alt-Dörfler. Da werden dann auch mal Schlager gesungen. Häufig ist da bis zwei, drei, vier Uhr was los – und nicht wegen der Ausflügler.“

In ihrem Buch „Der grosse Garten“ nimmt sie gegenüber dem Dorf, ihrem Liebesleben und dem der Pflanzen und Tiere eine „ironische Distanz“ ein, wie man so sagt. Die Ironie erhebt sich und ist subversiv, der Humor läßt sich fallen, bis auf das Schwarze unter dem Fingernagel. Lola Randls „Roman“ ist etwas Seltenes: ironisch und humorig, wobei schwarze Fingernägel ja für Gärtner sowieso obligatorisch sind. „Und mit der Distanz bin ich schon geboren. Es ist für mich schwierig, wenn ich nicht einen Beobachterstandpunkt haben kann. Die Distanz braucht es, um überhaupt so offen sein zu können.“ Statt der „Empathie“ widmete sie aber der „Entropie“ ein Kapitel. Für sie ist deswegen „eine Gartentherapie nicht das Schlechteste. Nimm die Brombeeren hier. Man kann sagen: Ich will nicht, dass die da wachsen. Man kann auch einfach sagen: Hier will eine Brombeere wachsen. Man kann sagen: Löwenzahn ist Unkraut und muss raus. Oder: Löwenzahn wächst hier prächtig, was kann man damit machen?“ Aber „das Tolle an meinem Beet ist, dass sich die Kiwis, die meine Mutter niemals zulassen wollte, an diesem Standort super machen.“

Es geht ihr in Gerswalde nicht um ihre „Wurzeln“, sondern um die ihrer Kinder. „Meine Wurzeln gehen nicht so irrsinnig tief in den Boden rein, egal wo ich bin. Ich bin keine Wurzelpflanze, eher eine Geflechtpflanze oder doch eine Flugsamenpflanze. Auch wenn man als Kurzwurzler natürlich auch mal umgeweht werden kann.“

Und doch versucht sie in ihrem wenig fiktiven Roman an die Wurzeln der Dinge wenigstens in ihrer Umgebung zu gelangen – und geht dazu dem Woher und Wohin von Fröschen, Kohlweisslingen, Apfelbäumenund den Nachbarn nach, aber auch relativ abstrakten Begriffen: wie Internet, Evolution und Libido z.B.. Dieseübersetzt sie sich sehr sehr stimmig von Wikipedia und Max-Planck-Gesellschaftin Gerswalder Selbstgedachtes. Über das Internet schreibt sie: „Dort steht, dass Pflanzen eine Seele haben. Aber im Internet steht auch, dass Pflanzen keine Seele haben. Im Internet kann man eigentlich alles lesen, was man lesen möchte, wenn man nur lange genug sucht. Man muss nur aufpassen, dass man nicht liest, was man nicht lesen möchte.“

Über die Evolution sagt sie, dass „sie eine vom Menschen erdachte Theorie ist, die ihn selbst nur noch wenig angeht, weil er von der natürlichen Auslese gar nicht mehr direkt betroffen ist. Trotzdem denkt er immer wieder gerne an seine Theorie, zum Beispiel wenn er eine besondere Farbkombination an Tieren oder Pflanzen betrachtet und er sich fragt, wie ein solch herrliches Muster bloß entstanden sein kann.“

Über die Libido läßt sie ihren „Liebhaber“ klagen, dass sie „nicht mehr so ist wie früher“. Die Icherzählerin erwidert ihm, dass es eher, „am Weltuntergang liegt“. Der Zug aufs Land ist auch ein Symptom des Misanthropozäns!

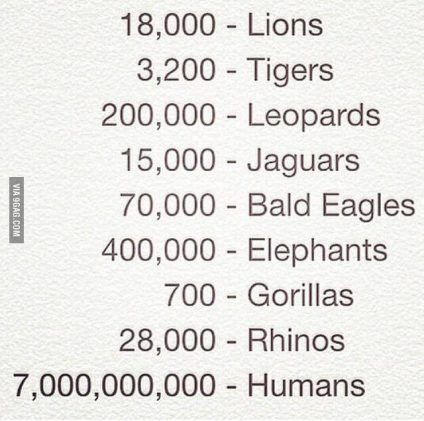

Inzwischen gibt es mehrere Dörfer, die ähnlich von „Berlinern“ heimgesucht wurden und werden: Strohdehne an der Elbe z.B. oder Kuhlmühle bei Wittstock und der Ulenhof in Mecklenburg oder die Agrarkulturstiftung im märkischen Reichenow. Ebenfalls um nicht-kommerzielle Grundversorgungsmöglichkeiten ging es auch im uckermärkischen Kollektiv der „Lokomotive Karlshof“, sie zerstritten sich jedoch nach einigen Ernten und gaben auf. In Mecklenburg gibt es ferner ein Elefantendorf, ein Tigerdorf, einen Bärenwald, ein Wisentreservat, einen Vogel- und mehrere Schmetterlingsparks.

Lola Randls Roman und Film flankieren gewissermaßen ihr Gerswalde-Projekt. Überzeugender als das des Schweizer Fernsehmoderators und Buchautors Max Moor, der zusammen mit seiner Frau aus dem märkischen Ort Hirschfelde partout ein „Modelldorf“ machen will.

Lola Randls „autofiktionale“ Filmdokumentation „Von Bienen und Blumen“, die kürzlich Premiere hatte, ist für den Rezensenten der „literaturkritik.de“: „Ein Film von Hipstern über Hipster für Hipster. Der Inhalt rankt sich um mehrere hippe Berliner Stadtmenschen, die in der Uckermark eine brachliegende Gartenanlage aufarbeiten wollen, um hier autark leben zu können. Diese Stadtflucht wird im Film begleitet von einer vermeintlich fiktiven Doktorarbeit, die immer wieder aus dem Off vorgelesen wird. Sie trägt den Titel: „Die Sinnsuche des postkapitalistischen Individuums. Diese sowie die verschiedenen Jahreszeiten bilden – wie auch in ihrem Roman – den Rahmen, in dem die Arbeit der Städter auf dem Land gezeigt wird. Nach und nach kristallisiert sich noch ein anderes zentrales Thema heraus: die Polyamorie.“

Dabei zeigt sich, dass die „freie Liebe“ nicht einfach ist. Aber „der Film ‚Von Blumen und Menschen‘ nimmt sich durchaus nicht ernst. „Auf trockene Art und Weise werden die Macken der einzelnen Personen dokumentiert und so entsteht nicht selten grotesker Witz.“ Der Stil ist konstant dokumentarisch, „für den Zuschauer ist nicht erkennbar, ob die Szenen gespielt sind, einem Skript folgen oder echt sind.“ Die „literaturkritik“ bemängelt aber vor allem: „Der Film hätte eine witzige Kritik am ‚Hipstertum‘ werden können. So ist er nun leider ein Porträt von Menschen geworden, die sich selbst toll und außergewöhnlich finden und lediglich kleine Macken haben.“

Dazu fällt mir sofort München ein und Rainer Langhans mit seinem WG-„Harem“, die seit Jahrzehnten Filme mit einem ähnlichen Gestus drehen. Hier wie dort soll dabei durchaus etwas „Weltrettendes“ bei rauskommen. Es ist, wenn man so will, Agitprop. In Lola Randls Dorf fing es damit vor etwa zehn Jahren an, dass die Icherzählerin die ersten aus der Erde kommenden Keimblätter photographierte. „Ich weiß noch nicht, was aus dem Fotoprojekt werden soll,“ schreibt sie, „aber irgendetwas kann man bestimmt daraus machen. Der Projektmensch geht davon aus, dass in allem ein Projekt steckt.“ Aus den Fotos wurde ein Roman mit 400 kurzen Kapiteln, in dem sie sich wie auch im Film die Frage stellt, „wie man leben will. Wie es anders gehen kann, als in Städten zu wohnen, sich um sich selbst zu drehen, im System von Wachstum und Optimierung festzusitzen?“

An dieser Frage – als Projekt – arbeitete sich zur gleichen Zeit auch die in Leipzig psychologisch feingeschliffene Schriftstellerin Anke Stelling in ihren Romanen „Bodentiefe Fenster“ und „Schäfchen im Trockenen“ ab. Bloß das ihr Dorf ein Mehrgenerationenhaus in Prenzlauer Berg ist, ein Burgbauprojekt von Hipstern, das der Icherzählerin nachhaltig zu denken gibt. Lola Randl hat aber glaube ich bessere Nerven als Anke Stelling, die sich ihre „Distanz“ zum „Wohnprojekt“ ergrübelte. In Interviews äußert die Filmemacherin jedoch auch bereits erste Befürchtungen. Die taz-Journalistin fragte sie deswegen erstaunt, ob dann nicht die Projektwerbung für Gerswalde mittels Roman und Film quasi kontraproduktiv sei? Ja, irgendwann wird die Autorin wahrscheinlich sagen: Es war schön – aber anstrengend! Zum Glück leben wir in „nachgesellschaftlichen Projektwelten“. Und ein „Projekt“ ist kein Schicksal, eher schon, dass der ganze Lebenssinn in der Gesellschaft steckte. Lola Randl entbirgt das Soziale nun in Tieren und Pflanzen. Sechs Kapitel ihres Buches widmete sie allein dem Maulwurf und einer Schmucklilie, der Agapanthus, fünf; dem „neuen Menschen“ hingegen nur drei.

.

.

Sie schreibt im Übrigen lieber ein Buch als im Garten zu arbeiten, sagt sie in einem TV-Porträt. Ihre „Dorfchronik“ (was bisher geschah und gedacht wurde) hat am Ende praktischerweise ein alphabetisches Verzeichnis der „Inhalte“.

Zwei handeln von Mäusen – Haus und Feldmäuse. Die Ich-Erzählerin in Lola Randls „Grossen Garten“ ist im Haus des „Liebhabers“, der im selben Dorf wohnt, als dieser plötzlich aufspringt und mit seinem Pantoffel eine Maus erschlägt. Es ist Winter, er hat gut geheizt und die Mäuse sind ins Haus gekommen. Sie hat „noch nie gesehen, wie ein Mensch ein Tier mit einem Pantoffel tothaut“ und ist „kurz erschrocken“, springt auf, sagt, „mir ist es hier einfach zu warm“ und geht nach Hause.

Im Roman folgt darauf eine Beschäftigung mit Mäusen: „Die Feldmaus ist – anders als die Hausmaus – im Sommer lieber draußen, also eigentlich ist sie meistens lieber draußen, nur im Winter, wenn es echt kalt wird, dann kommt sie gerne ins warme Haus. Aber sie hat ja ihr Winterfell und dann ist es ihr mit der neuen Heizung [des Liebhabers] schnell etwas zu warm. Dann muß sie sich entscheiden, ob sie jetzt ihr Winterfell abwirft oder ob sie vielleicht doch besser in den Stall geht, ein guter Kompromiß eigentlich für die Feldmaus.“

Über die Hausmaus erwähnt die Autorin nur, dass man sie „nicht mit der Feldmaus verwechseln darf“, Das Kapitel über die Feldmaus beginnt mit dem Satz: „Die Feldmaus ist ein Säugetier aus der Wühlmausfamilie. Sie ist ein typischer r-Statege.“ „r“ wie Reproduktion, das heißt: die Feldmäuse setzen zum Überleben auf „hohe Reproduktionsraten“. Sie setzen natürlich auf Nichts, aber „damit die Kinderaufzucht noch effizienter wird, bilden mehrere Feldmausfrauen Nestgemeinschaften.“

Anke Stelling handelt die Mäuse in ihren letzten drei Romanen kurz und knapp ab. In „Fürsorge“ (2017) erwähnt sie einen Jungen, der ein Terrarium hat, „in dem knopfäugige Rennmäuse rascheln“. Sein Vater fragt ihn oft: „Hast du die Mäuse gefüttert?“ Der Junge sagt jedesmal „Ja, klar“. Ob er sie tatsächlich gefüttert hat, geht daraus nicht hervor.

In ihrem zwei Jahre zuvor erschienenen Roman „Bodentiefe Fenster“ hatte die Icherzählerin über die nach Mäusen benannten Kita-Gruppen gelästert: „ein Nest soll das hier sein, mit knopfäugigen Säugetierchen, die darin herumwuseln und niedlich vor sich hin fiepsen, dass ich nicht lache. Ein warmes Nest in warmen Farben, aber in Wahrheit sind Mäuse doch einfach nur eine Plage, fressen, nagen und nutzen niemandem, taugen allenfalls noch als Labortiere, denen man Krankheiten injiziert, um zu sehen, wie sie damit fertig werden.“ Diese „armen kleinen Mäuse“ werden ihr daraufhin zu einer Metapher für all jene Kinder, „die die Behandlung nicht überleben,“ was „ab sofort“ auf ihr – der Mütter – „Konto“ geht.

.

Schnappschuß

.

Tanz- und Rennmäuse

Der Tierpathologe Achim Gruber berichtet (in: „Das Kuscheltierdrama“ – 2019), dass er als Kind Tanzmäuse besaß: Die waren sehr niedlich, sie drehten sich den ganzen Tag im Kreis – weil sie einen angezüchteten Innenohrdefekt hatten. Daraus resultierte ein Gleichgewichtsproblem: Sie konnten nicht geradeaus laufen. Ein eindeutiger Fall von „Qualzucht“. Heute gibt es sie nicht mehr im Handel: „Zumindest bei den Tanzmäusen hat sich was bewegt,“ schreibt er. Bei Ebay werden jedoch noch immer jede Menge Tanzkostüme für diese Mäuse angeboten.

Die Rennmäuse kann man in jeder Tierhandlung kaufen, sie rennen aber nicht ständig. Der Sohn meiner Freundin war in einer Kita gewesen, in denen die Gruppen „Feldmäuse“, „Wühlmäuse“, „Spitzmäuse“ und „Rennmäuse“ hießen. Später fragte er in einer Tierhandlung den Verkäufer: „Haben Sie Mäuse?“ Dieser fragte zurück: „Zum Spielen oder zum Verfüttern?“ Und fügte hinzu: „Die zum Verfüttern sind billiger,“ Er meinte weiße Mäuse. Der Sohn meiner Freundin wollte aber zwei Rennmäuse, sie kosteten 16 Euro, dazu kaufte er noch für 10 Euro das Buch „Mongolische Rennmäuse: Haltung, Pflege, Beschäftigung“. Einen Käfig hatte er bereits, von einem Cousin. Seine Mutter googelte sogleich, was die Tiere für eine „artgerechte Einrichtung“ bräuchten. Auf der Internetseite einer Tierschutzorganisation, hieß es : „In der Natur leben mongolische Rennmäuse in Steppen und Halbwüsten, wo sie ihren enormen Bewegungsdrang ausleben und den größten Teil ihres Lebens unterirdisch mit Graben von Gangsystemen verbringen. Diese Voraussetzungen kann man den Tieren in Gefangenschaft kaum bieten. VIER PFOTEN rät deswegen von der Anschaffung mongolischer Rennmäuse ab!“ Außerdem ist „das Skelett der Mäuse zart und zerbrechlich, daher sind die Tiere für Kinder ungeeignet.“

Im Forum „rennmaus.de“, das 32.580 Mitglieder hat, erfuhr sie, „keine Rennmaus gleicht charakterlich der anderen“. Was man ja von den Menschen nicht sagen kann. „Manche Rennmäuse können schnell zahm werden, andere wiederum bleiben eher scheu. Es gibt etwa 100 verschiedene Rennmausarten auf der Welt, die hauptsächlich in Afrika und Asien beheimatet sind“ – z.B. Fettschwanzrennmäuse undKurzschwanzrennmäuse sowie die großen und die kleinen indischen Nacktsohlenrennmäuse. „Als Heimtier am meisten verbreitet ist jedoch die Mongolische Rennmaus. Ihr lateinischer Name ‚Meriones Unguiculatus‘ wird – fälschlich – gerne als ‚Krieger mit Krallen‘ übersetzt, womit Bezug genommen wird auf zum Teil aggressiv ausgetragene Revierkämpfe, die mitunter tödlich enden.“ Deswegen, aber auch wegen der großen Fruchtbarkeit der Rennmaus-Weibchen (sie bekommen ein bis drei mal im Jahr bis zu zwölf Junge) raten Tierschützer, Männchen zu kastrieren.

Es gibt mehr Rennmausforen für den poussierlichen kleinen Nager im Internet als man für möglich hält. Eins hebt hervor, wenn eines der Tiere stirbt (sie werden maximal zwei Jahre alt) und man nur zwei hatte, sollte man ein Tier dazukaufen, denn Rennmäuse lieben und leben gesellig. In der Schweiz ist es sogar gesetzlich verboten, die in Herden oder sozialen Verbänden lebenden kleinen Nager und großen Wiederkäuer einzeln zu halten. Wikipedia weiß jedoch über die Wüstenmäuse zu berichten, „die Rennmausarten in heißen Wüsten sind meist Einzelgänger.“Gilt das auch für überheizte Kinderzimmer?

Der Sohn meiner Freundin baute aus Leim, Pappe und Plastikröhren ein ansprechendes Tunnelsystem für die zwei Rennmäuse im Käfig. Die amerikanische Verhaltensforscherin Temple Grandin hat darüber in ihrem Buch „Making Animals Happy. How to Create the Best Life for Pets and Other Animals“ (2009) nachgedacht. Zwar ist die autistische „Animal Science“-Professorin eher für Großvieheinheiten zuständig, insofern sie die Situation von Rindern, Schweinen und Mastgeflügel auf Schlachthöfen und Zuliefererfarmen, u.a. für McDonald‘s, verbessert, aber in ihrem Buch schreibt sie über die Rennmäuse: Gefangen gehaltene Tiere entwickeln mangels aufregender Umwelt leicht „stereotype Verhaltensweisen“ (man spricht auch von Hospitalismus, wenn ein Elefant sich z.B. den ganzen Tag „wiegt“ – mit dem Kopf wackelt oder ein Tiger immer am Gitter entlang wandert.). In Käfigen lebende Rennmäuse haben eine „In-den-Ecken- graben-Stereotypie“, sie verbringen 30 Prozent ihrer „aktiven Zeit“ damit. Zwar meinen viele Forscher, dass sie im biologischen Sinne graben müssen, aber das ist laut Temple Grandin falsch: „In Freiheit graben die Rennmäuse nicht, um bloß zu graben. Sie graben, um Tunnel und Nester zu schaffen. Wenn sie das geschafft haben, hören sie auf zu graben.“ Die Rennmäuse graben also ergebnisorientiert.

Der schwedische Neurobiologe Christoph Wiedenmayer hat das getestet: Er setzte einen Wurf Jungtiere in einen Käfig mit viel trockenem Sand, und einen anderen Wurf in einen Käfig, in dem sich bereits fertige Gräben und Gänge befanden. Die Rennmäuse im Sand entwickelten sofort eine „Grab-Stereotypie“, die anderen fingen gar nicht erst an zu graben. Das zeigte laut Temple Grandin: Die Motivation für die „Grab-Stereotypie“ ist die Notwendigkeit, sich in einem sicheren Raum zu verstecken. Rennmäuse haben in Freiheit viele Feinde, in Laboren und Kinderzimmern nur die Menschen. So oder so: „Die Rennmaus braucht das Gefühl, sich sicher zu fühlen“, nicht weil sie quasi von Natur aus ein „Wühler“ ist. Inzwischen zählen die Biologen sie auch schonnicht mehr zu den „altweltlichen Wühlern“, sondern zu den „Mäuseartigen“. Für Temple Grandin zeigen Rennmäuse in Käfigen ein normales Verhalten in einer unnormalen Umgebung: „Eine Rennmaus, die 30 Prozent ihrer Zeit mit Graben verbringt, ohne in der Lage zu sein, einen Tunnel zu graben, ist in keinen guten Händen.“ In Freiheit wäre eine Rennmaus, die sich keinen Tunnel gräbt, schnell Beute eines Raubtiers.

Die beiden jungen Rennmäuse, die der Sohn meiner Freundin sich gekauft hatte, waren geschlechtlich noch schwer zu bestimmen, deswegen ließ er die Frage, wer ist was? einstweilen auf sich beruhen. Und damit auch die Namensgebung. Dafür baute er ihnen den Käfig immer „artgemäßer“ aus.

Eine Rennmaus ließ sich von ihm bald den Bauch kraulen, wobei sie in eine Art Koma fiel. Erfreute sich über so viel Vertrauen, aber im Forum „Meine Rennmauswelt“ las er, dass viele Nagerarten sich quasi tot stellen, wenn sie Angst haben, ähnlich auch beim Streicheln,so dass man nicht wisse, ob dies eine Angstreaktion oder Wohlbehagen sei.

In ihrem Roman „Fürsorge“ (2017) erwähnt Anke Stelling einen Jungen, der ein Terrarium hat, „in dem knopfäugige Rennmäuse rascheln“. Sein Vater fragt ihn oft: „Hast du die Mäuse gefüttert?“ Der Junge sagt jedesmal „Ja, klar“. Auch meine Freundin erinnerte ihren Sohn ständig, die Mäuse zu füttern. Als sie es leid war, übernahm sie deren Versorgung. Aber als sie einmal verreisen mußte, vergaß sie es und als sie zurückkam, waren die Mäuse tot.

.

Schlangenverkäufer

.

Rennkuckucke

Den kennt man – aus Zeichentrickfilmen: Den „Road-Runner“, der mit einem Affenzahn durch die mexikanischen Halbwüsten saust und dabei von einem Kojoten verfolgt wird. So ähnlich wie bei Tom und Jerry. Der kürzlich verstorbene Zoologe Vitus Dröscher hat den Rennkuckuck in Mexiko genauso erlebt: Schon von weitem sah er ihn bzw. eine Staubfahne. „Der 60 Zentimeter große Vogel mit langen Beinen, einem noch längeren Schwanz und einem Federbusch auf dem Kopf schoß auf uns zu, schlug um unseren Wagen einen Haken, sprang flatternd fünf Meter hoch an einem Kaktusstamm empor und ‚hupte‘ zweimal.“ Das macht er auch im Film immer. Und wie im Film galt das Hupen auch bei dem, den Dröscher sah, einem Kojoten, der hinter ihm her gewesen war. Es war ein triumphierendes Hupen.

Bei der Brautwerbung hupt er jedoch genauso, da ist es aber eher schmachtend gemeint. Außerdem gehört zum Werberitual, dass das Männchen dem Weibchen z.B. eine Eidechse anbietet, dabei läuft es „im Höchsttempo auf der Stelle“ und wedelt wild mit dem Schwanz. Auf der Flucht kann der Vogel bis zu 50 km/h laufen, aber der Kojote bis zu 60, dennoch läuft dieser „Pfeil mit Federn“ seinen Freßfeinden zunächst hakenschlagend davon. Erst wenn sie ihn fast eingeholt haben, schwingt er sich in die Luft – und hupt von oben. Laut Dröscher nutzte er früher gerne die Wege der Pferdekutschen als „halbwegs eingeebnete Renn- und Fluchtpisten. Mitunter ärgerte er die Postreiter, wenn er sie überholte. Damals bekam der Roadrunner auch seinen Namen.“ Er lebt von Insekten, Mäuse und Eidechsen, schreckt jedoch auch vor Skorpionen und Klapperschlangen nicht zurück. Und weil er ziemlich neugierig ist, läuft er auch gerne in menschliche Siedlungen und läßt sich sogar auf kleine Rennen mit Autos ein.

Die Rennkuckucke sind nicht wie die europäischen Kuckucke „Brutschmarotzer“, sondern brüten ihre oft sechs Eier selbst aus, d.h. Männchen und Weibchen abwechselnd. Für das Nest sucht das Männchen das Baumaterial zusammen und das Weibchen verbaut es. Gelegentlich finden sich 12 Eier im Nest, dann hat das Männchen Bigamie betrieben, worauf beide Weibchen ihm ihre Eier ins Nest gelegt – und sich dann „aus dem Staub“ gemacht haben, er muß sie nun alleine ausbrüten und die Jungen füttern. Dröscher meint, dass dieses Verhalten der „Anfang zum Brutschmarotzertum“ sein könnte, also dass die Weibchen, um auch das Männchen vom Brutgeschäft zu entlasten oder weil es dies verweigert, ihre Eier in fremde Nester legen.

Mann kann sich diesen schnell zutraulich werdenden Vogel im Westberliner Zoo ansehen. Dort kann er traurigerweise weder lange Strecken laufen noch groß fliegen.

Vitus Dröscher hat ihn nicht nur in Mexiko, sondern auch in der Mojavewüste der USA beobachtet. Dort wachsen ebenfalls große Kakteen mit langen Dornen. Diese nutzt der Rennkuckuck, um Beute zu machen: „Entdeckt er in aller Morgenfrühe eine an der Wüstenoberfläche schlafende Klapperschlange, pflückt er dutzendweise diese Stachelableger und legt sie als geschlossenen Stachelzaun rings um das Opfer. Dann flattert er hoch – Virginia Donglas, Zoologin an der Universität von San Diego, kann es bezeugen -, und bombardiert das Reptil mit mehreren Kakteenstückchen, weckt es dadurch auf und versetzt es in Panik. Die Schlange versucht zu fliehen und spießt sich selbst dabei am Zaun auf. Je mehr sie tobt, desto öfter wird sie durchbohrt. Der Tod tritt nach etwa einer halben Stunde ein. Dann kann er sie fressen. Einzigartig in der gesamten Tierwelt!“

Sind die Rennkuckucke zu zweit haben sie laut Dröscher noch eine andere Technik, um eine Schlange zu erbeuten: Sie fliegen hoch und werfen ihr Sand in die Augen. Da diese nicht durch Lider geschützt sind, wird das Reptil in der Sicht behindert. Im rechten Moment stoßen die Vögel von oben zu, und fangen die Gegenangriffe des Feindes mit den Flügeln als Schutzschilde so lange ab, bis ihnen mit dem langen kräftigen Schnabel ein Volltreffer in den Kopf gelingt. Anschließend verschlingen sie die ganze, bis zu einem Meter lange Schlange. Sind sie doch einmal vom Giftzahn geritzt worden,fressen sie gleich darauf ein paar Blätter vom Huacokraut, die auch die Indios gegen Schlangenbisse benutzen.

„Gegen Skorpione geht der Vogel anders vor. Im Abstand von etwa zehn Metern spreizt er seinen Federschopf wie ein Kakadu, entblößt den rot-weißen Schläfenstreifen, streckt den Kopf am langen Hals waagerecht nach vorn, während der lange, dünne Schwanz wie ein Scheibenwischer hin und her pendelt, und flitzt dann wie ein Pfeil blitzartig nach vorn. Aus vollem Lauf schnappt er nach dem Giftstachelschwanz des kurzsichtigen Skorpions, reißt ihn mit einem Ruck ab und verspeist das Tier.“

Zu den Feinden, die hinter dem Rennkuckuck her sind, zählen neben Kojoten noch Rotluchs, Katzenfrett und verwilderte Hauskatzen. Letzteren kann er leicht davonlaufen, er tut aber was anderes: „Mit unnachahmlicher Kurventechnik setzt er sich gleich hinter den Verfolger und hackt ihn in sein Arschloch. Das wirkt durchschlagend.“

Bedrohlicher ist für ihn ein Rotschwanzbussard oder ein Steinadler. Wenn ein solcher am Himmel auftaucht, flieht er unter einen Dornbusch. Dröscher beobachtete einmal, wie ihn ein Schwarzflügel-Gleitaar angriff: „Der Sturzflug in den Busch wäre ihm schlecht bekommen. So landete er daneben und wollte zu Fuß eindringen. Doch das war sein Fehler. Am Boden war der viel kleinere Rennkuckuck dem großen Greif haushoch überlegen. Sogleich flitzte er hervor und malträtierte den Räuber von allen Seiten gleichzeitig mit Schnabelhieben. Nur mit Mühe konnte sich der Gleitaar wieder in die Lüfte retten.“

Neben diesen Feinden haben die Rennkuckucke in ihren Revieren aber auch Freunde: die kleinen Schopfwachteln z.B., auch sie laufen lieber als dass sie fliegen: Mit Leichtigkeit könnte der Roadrunnerdie Wachtel töten, ihre Eier und Küken verschlingen. „Aber er tut es seltsamerweise nicht.“ Dröscher erklärt sich das damit, dass es bei ihnen keine „Interessenüberschneidungen“ gibt: Der eine ist Fleischfresser, der andere Vegetarier. In der Mojavewüste nutzen sie auch die selben Wasserquellen: Einrichtungen des US-Militärs, wo es immer genug zu trinken gibt, denn die Soldaten waschen dort aus Langeweile ständig ihre Autos.

Und noch eine Besonderheit weist der „Wundervogel“, wie Dröscher ihn nennt, auf: In den Wüsten wird es Nachts empfindlich kalt. Um nicht zum Aufheizen zu viel Energie zu verbrauchen, senkt er seine Körpertemperatur von 37 auf 30 Grad ab. Das hat allerdings zur Folge, dass er bei Sonnenaufgang steifgefroren ist. Um schnell wieder fit zu sein, hebt er seine Flügel an: Auf der rosafarbenen Haut seines Rückens hat er schwarze, federlose Flächen die die Sonnenwärme schnell absorbieren, indem sich der Vogel mit dem Rücken in die Sonnenstrahlen stellt. „Binnen 20 Minuten und eher als Feind oder Beute ist der Rennkuckuck wieder zu Rennhöchstleistungen bereit.“

.

Italoeis

.

Maulwurf

„Wenn ihr also den Maulwurf recht fleißig verfolgt, und mit Stumpf und Stiel vertilgen wollt, so thut ihr euch selbst den grösten Schaden und den Engerlingen den grösten Gefallen,“ schrieb der alemannische Pädagoge Johann Peter Hebel. Nun hat sich aber die Situation völlig umgedreht: Es gibt so gut wie keine Engerlinge mehr (die Larven des nahezu ausgerotteten Maikäfers), so dass sich die Maulwürfe an den äußerst nützlichen Regenwürmern schadlos halten, was die Gärtner noch mehr erbost als die Maulwurfshaufen auf ihrem Rasen, aber es nützt ihnen nichts, denn in Deutschland sind laut Bundesartenschutzverordnung fast alle heimischen Säugetierarten besonders geschützt. Dazu zählt natürlich auch der „europäische Maulwurf“. Das Weibchen bringt im Juni drei bis vier nackte, anfangs blinde Jungen zur Welt, die sie vier bis sechs Wochen säugt.

Maulwürfe werden selten in Zoos gehalten. Wikipedia berichtet, dass man im Osnabrücker Zoo „Unter der Erde“ welche hielt, aber nachdem mehrere Tiere gestorben waren, wurde die Haltung von Maulwürfen beendet. Ich hielt auch einmal einen Maulwurf, den unsere Katze gefangen hatte, in einem Terrarium mit Erde und Regenwürmern, aber auch er starb nach kurzer Zeit. Zum Trost schenkte mir jemand ein Stofftier: „Der kleine Maulwurf“, der durch eine tschechoslowakische Zeichentrickserie berühmt geworden war. Sie lief später auch im deutschen Fernsehen, für das dann auch das überaus beliebte Kinderbuch „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ filmisch animiert wurde: Auf der Suche nach dem Übeltäter fragt der Maulwurf sich bei allen möglichen Tieren durch: Doch Taube, Kaninchen, Kuh und Schwein beweisen ihm, dass ihre Kothaufen ganz anders aussehen. Den richtigen Tipp bekommt er schließlich von zwei Fliegen, die sich mit der Materie bestens auskennen: Es war der Hund des Metzgers mit Namen „Hans-Heinerich“, der dann auch die Rache des kleinen Maulwurfs zu spüren bekommt.

Dann gibt es ferner eine Maulwurfgeschichte von einem Soldaten im Ersten Weltkrieg, dem ein Maulwurf im Schützengraben das Leben rettete. Franz Kafka machte daraus eine Erzählung mit dem Titel „Der Riesenmaulwurf“. Dieser bleibt jedoch unsichtbar, obwohl ein Dorfschullehrer versichert, ihn gesehen zu haben. Von Primo Levi stammt ein Loblied auf den Maulwurf in Form eines Gedichts. Und von dem ebenfalls aus Turin stammenden Leiter der dortigen Buchmesse Ernesto Ferrero eine Erzählung über das Leben eines Maulwurfs und den aussichtslosen Kampf des Menschen gegen das unterirdisch lebende Tier.

Von Kant verspottet, erfährt der Maulwurf bei Hegel eine erste politische Metaphorisierung: „Bisweilen erscheint der Geist nicht offenbar, sondern treibt sich, wie der Franzose sagt ‚sous terre‘ herum. Hamlet sagt vom Geiste, der ihn bald hier- und bald dorthin ruft: ‚Du bist ein wackerer Maulwurf‘, denn der Geist gräbt unter der Erde fort und vollendet sein Werk.“ So heißt es in Hegels „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“. Marx vergleicht dann die Revolution mit einem alten Maulwurf, „der umsichtig unter der Erde das Terrain vorbereitet, um eines Tages ans Licht zu kommen und den Sieg zu erringen“. Auf „deutschlandfunkkultur“ heißt es über diese unterirdische Wühlarbeit des Maulwurfs der Revolutionweitaus pessimistischer: „Beharrlich gräbt er seine Wege durch die Finsternis. Vergeblich, aber mit Zuversicht.“ Angesichts der sich erneut weltweit durchsetzenden völkischen Reaktion hat das Berliner Theater „Hau“ jüngst ein trotziges Festival „Der Maulwurf macht weiter“ organisiert. Zuvor hatte man einer historischen Aufarbeitung des bundesdeutschen Buchhandels den Untertitel „Von Marx zum Maulwurf“ gegeben, was sich so anhörte als seien die linken Buchläden und Verlage, bedrängt von Internet und Amazon, für die „Revolution“ bereits so weit, wieder in den Untergrund zu gehen, um „Raubdrucke“ unters Volk zu bringen. Aber was diesmal raubdrucken? „Brehms Thierleben“?

Der Maulwurf ist für die Wühlarbeit bestens ausgestattet. Das Tierlexikon zählt acht Merkmale auf: „Der Schwanz dient als Tastorgan zur Orientierung in dunklen Gängen. Durch die zylinderförmige Körperform kommt er gut durch die Gänge. Beim Graben schiebt er die Erde mit der Stirn an die Seite. Die rüsselartig verlängerte Nase wird wegen der starken Beanspruchung bei der Wühlarbeit durch einen länglichen Nasenknorpel geschützt. Mit den Ohren kann er jede Erschüterung im Boden und an der Oberfläche hören. Die starken Vordergliedmaßen sind ein hilfreiches Werkzeug für die Wühlarbeit. Das Fell besteht aus überaus dicht stehenden Haaren, die herabfallende Erde wird vom Körper fern gehalten. Die Augen braucht er im Dunkeln seines Lebensraums nicht.“Wir sagen deswegen auch, jemand sei „blind wie ein Maulwurf“, dabei „ahnen“ wir laut Tagesspiegel nicht einmal, dass Maulwürfe „die Welt farbig sehen und sogar ultraviolettes Licht wahrnehmen, wozu kein Mensch imstande ist.“

Früher hat man sie massenhaft erschlagen, vergiftet, in Fallen gefangen und ihnen das seidenweiche schwarze Fell abgezogen. Jacken, Krägen und Schlafröcke aus Maulwurfsfellen waren lange Zeit schick. Auch und gerade bei den Revolutionären. Heute untersuchen z.B. Leo Peichl und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt die Netzhäute von Maulwürfen und anderen unterirdisch lebenden Säugetieren. Diese sterben dabei vermutlich auch, aber heraus kommt am Ende: „Es ist nicht so, dass sich ihre Augen als Anpassung an das unterirdische Leben völlig zurückgebildet haben“, sagt Peichl. „Ihre Netzhaut enthält Stäbchen und zwei verschiedene Zapfentypen wie bei anderen Säugetieren auch.“

Auf „Youtube“ findet manzigClips, die zeigen, wie Maulwürfe durchs Gras laufen, sich eingraben, dabei Regenwürmer entdecken und fressen; wie sie in einem künstlichen Substrat Gänge graben; wie die Maulwurfsgrillen es ihnen im Kleinen nachtun, mit ebenfalls sehr großen Grabklauen ausgerüstet; wie sie aus einer kaputten Hausecke herauskommen, in allen Löchern am Haus Insekten findet und anschließend nicht mehr in ihre Höhle reinpassen, woraufhin sie immer nervöser und hektischerwerden und versuchen, im Garten ein neues Loch zu graben. Ein Clip hat den Titel: „Maulwurf findet ein neues Zuhause“, ein anderer: „Die besten Mittel um Maulwürfe endgültig zu vertreiben“. Eine Anleitung zu ihrer Ausrottung also, die 35.000 Mal aufgerufen wurde. Dagegen steht mit 128.000 Aufrufen ein Clip mit der pazifistischen Frohbotschaft „Maulwürfe gehören nun mal zur Naturlandschaft. Anstatt sie zu bekämpfen, sollte man sich freuen, dass sie die Böden lockern.“

Egal für welches Tier man sich interessiert, man kommt im Internet immer auf diese Meinungs-Pole zwischen Ökologie und Ökonomie. Alfred Brehm erinnerte bereits daran, „daß die Naturforscher einen großen Theil ihres Wissens alten, erprobten Maulwurfsfängern verdanken.“

.

Rastplatz (2)

.

Misanthropozän-News (1)

„Michel Foucault auf LSD,“ diese bestimmt nicht neue Nachricht (auf Facebook) stammte vom Deutschlandfunk Kultur, ab da schaute ich genauer hin auf die via Internet verbreiteten Schlagzeilen, hier die aus den letzten Tagen: „Unsere Landwirtschaft wurde total vergiftet“ (deutschlandfunk); „Unsere letzte und beste Chance. UN-Biodiversitätsbericht“ (der Freitag); „Ein Drittel der Berliner Pflanzen und Tiere ist vom Aussterben bedroht“ (BZ); „Viel Milch, viel Tierleid: Deutschlands kranke Kühe“ (Bayrischer Rundfunk); „Der Untergang der Fleischindustrie: Die Grüne Revolution“ (focus); „Katastrophe: Frankreichs Vogelpopulation bricht wegen Pestiziden ein“ (The Guardian); „Super!! Frankreich stellt Verwendung von Glyphosat ein“ (netzfrauen.de); „Luxemburg bereitet Cannabis-Legalisierung vor“ (welt.de); „Jetzt wird Bayer/Monsanto auch in Australien verklagt“ (FAZ); „100 Pestizide sollen von der Bundesregierung ungeprüft zugelassen werden“ (oekotest); „Im Urin von 93 Prozent aller getesteten Amerikaner fand sich Glyphosat“ (ecowatch.com); „Antibiotika: Werte für Donau sind erschreckend“ (meinbezirk.at); „Die Nennung irreführender oder falscher Statistiken ist ein Verstoß gegen den Rundfunkstaatsvertrag“ und könnte bald bestraft werden (FAZ); „Bericht des Weltbiodiversitätsrats der UNO: Der gefährliche Niedergang der Natur ist beispiellos“ (Drucksache); „Vor San Francsico starben 9 Grauwale aufgrund von Unterernährung“ (huffpost); „Bauern fürchten Biotope auf Streuobstwiesen – und fällen ihre Bäume“ (sueddeutsche zeitung); „Der erste Schritt zur Rettung des Klimas? Das Bevölkerungswachstum drosseln!“ (Die Welt); „Bienenstädte: Liegt die Zukunft der Bestäuber im urbanen Raum?“ (Der Spiegel); „Honigbienen tragen zum Insektensterben bei: Weil sie zu viele sind und die blühenden Flächen zu wenig, verdrängen sie die anderen Bestäuber – u.a. Hummeln und Wildbienen“ (taz); „Windräder töten 5,3 Milliarden Insekten pro Tag“ (ostsee-zeitung); „Die Hauptstadt summt“ (tagesspiegel); „Arbeitslose Bergarbeiter in den Apalachen werden zu Imkern umgeschult“ (returntonow.net); „Viehhändler aus Murnau: Glückliche Tiere sind Lügen am Konsumenten“ (kleine zeitung steiermark); „Landwirtschaft: Es wurde ein System aufgebaut, das gegen die Natur kämpft“ (sueddeutsche zeitung); „Merkel erklärt Wölfe zur Chefsache“ (Der Spiegel); „Der Wolf auf der Abschußliste“ (Sekretariat Tierschutzpartei); „Wir müssen wieder lernen, mit dem Wolf zu leben“ (nationalgeographic); „Union lehnt neues Klimaschutzgesetz ab“ (deutschlandfunk.de); „Goldgräberstimmung auf dem Acker: Mit dem Anbau von Wildblumen und Gräsern“ (FAZ); „Ein paar hundert Nandus leben östlich von Lübeck: Sie sollen jetzt erschossen werden“ (taz); „Orchideenjäger überfielen Naturschutztgebiet in Südbaden. Schäden in sechsstelliger Höhe“ (FAZ); „Tschernobyl: Als die Menschen verschwanden, entwickelte sich beeindruckendes Wildtier-Leben“ (theguardian); „Die kommerziellen Bedürfnisse der Schifffahrt zerstören die Lebengrundlagen der Fische und des gesamten Ökosystems in den Mündungsgebieten von Elbe, Weser und Ems“ (sueddeutsche zeitung); „Neue wissenschaftliche Förderprogramme sollen dem zunehmenden Verlust von Pflanzen- und Tierarten entgegenwirken“ (taz); „Haben Kraken eine Seele: Über tierisches Bewußtsein“ (3quarksdaily); „Den Müll könnt ihr wiederhaben: Malaysia schickt Container mit Abfall wieder zurück nach Europa“ (Der Spiegel); „Marienplatz: Am Rathaus blüht es nun bienenfreundlich“ (sueddeutsche zeitung); „Das Klima kippt und die soziale Balance kippt mit“ (FAZ) „Kein Anspruch auf tödliches Mittel: Gericht verweigerte Ehepaar, das sterben wollte, Recht auf Medikament“ (taz); „Nach sexuellem Missbrauch: Niederländerin (†17) nimmt Sterbehilfe in Anspruch und setzt ihrem Leben ein Ende“ (newsner.com); „Jetzt sprechen die Frauen der Schießstand-Opfer“ (BILD); „Kopf abgebissen: Löwen zerfleischen Zoobesucher“ (news.de); „Klimawandel läßt die Tiere kleiner werden“ (ecowatch.com); „Landwirte empört über Auflagen für ‚Cannabisanbau“ (agrarheute); „Arbeitszeit und Löhne sind wichtiger als Klimaschutz“ (taz); „Es ist nicht zu fassen – soeben haben wir aus internen Quellen erfahren, dass das giftige Pestizid Thiacloprid erneut in der EU zugelassen werden soll. Die EU beugt sich damit dem Druck der Lobbyisten von Bayer-Monsanto“ (simofus.org); „Schwarzenegger und Thunberg sagen: ‚Eure Zeit ist bald abgelaufen‘ (tagesspiegel); „Ernährung und Klimaschutz: Jeder Veganer spart jährlich zwei Tonnen an Treibausgasen“ (Der Spiegel); „Cannabis reduziert deutlich Depression“ (medizin-heute.net); „Nordpol bereits in fünf Jahren eisfrei“ (Die Welt); „Gletscher in Grönland wächst plötzlich wieder“ (Der Spiegel); „Kachelmann über Dürre-Warnungen: ‚Über 90 Prozent aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden‘“ (meedia.de); „Berlins Grundwasser heizt sich immer mehr auf“ (tagesspiegel); „Schallende Ohrfeige: Deutsche Wohnen kassiert erneut Niederlage vor Gericht“ (berliner-zeitung) „Stefan Aust hat ne gute Idee! ‚Warten wir doch, bis der Klimahype abgeklungen ist‘“ (zaronews.world); „Energiewende richtet größeren Schaden an als die Klimaveränderung“ (focus); „Zwölf Millionen Hektar Tropenwald sind weg“ (mdr.de); „Fast ausgestorben: 128 Feldhamster in NRW ausgesetzt“ (Rheinische Post), „Ferkel flüchtet aus Tiertransporter und findet ein neues Zuhause“ (der stern).

.

Die Aussicht genießen (1)

.

Dichter Nebel

„Eigentlich ist der Nebel (lat. nebula) nichts anderes als eine Wolke in Bodennähe,“ heißt es auf Wikipedia. Als Realia gibt er nicht viel her, aber als Metapher. Immer mehr Menschen sehen z.B. laut einer Umfrage „ihre Zukunft im Nebel“. Die Jüdische Allgemeine beklagt: „Russland liegt im Nebel“. Die Süddeutsche Zeitung meint, dass die Bundeswehr im afghanischen Kunduz einen „Krieg im Nebel“ führt, während die Rheinische Post den „Krieg im Nebel“ im Jemen ausgemacht hat. Vom „Nebel der Liebe“ sprechen dagegen 17.500 Eheberater im Internet.

Ständig wird im Staat etwas „vernebelt“, um Klarsicht bemühte Journalisten „stochern oft im Nebel“. Nebel kann aber auch Naturgegenstand und Metapher sein. Von Schlachtfeld zu Schlachtfeld, angefangen in Königgrätz 1866 fahren die zwei Protagonisten, ein alter Mann und ein Altenpfleger, in dem Roman von Jaroslav Rudis „Winterbergs letzte Reise“ durch „Österreich-Ungarn“:mit dem Zug, einmal auch im Schienenersatzverkehr mit dem Bus. Auf fast jedem Schlachtfeld liegt Nebel (in Austerlitz lichtete er sich allerdings).

Der Altenpfleger ist als Jugendlicher aus der CSSR geflüchtet. Er kommt aus Winterberg (heute Vinperk) im Böhmerwald. Der alte Mann kommt aus der ehemaligen Hauptstadt der Sudetendeutschen Reichenberg (heute Liberec), im Krieg war er Lokführer in Peenemünde, später Straßenbahnfahrer in Westberlin. Er hat „historische Anfälle“, dann redet er ununterbrochen, wobei er sich auf den Baedeker von 1913 bezieht. Dieses großteils auswendig gelernte Wissen durchdringt den „Nebel“, der schon gleich zu Beginn über dem Schlachtfeld von Königgrätz liegt, aber es klärt ihn „nicht wirklich“ auf. Dafür erklären sich die beiden während ihrer Zugfahrten durch Mitteleuropa.

Der Autor, Jaroslav Rudis, wurde mit einer Graphic Novel bekannt, die nicht zufällig „Alois Nebel“ heißt, sie wurde verfilmt und filmisch nachgezeichnet. Es geht darin um einen Bahnbeamten, der im Altvatergebirge Vorsteher eines kleinen Bahnhofs ist: Alois Nebel erschließt sich durch einen Fremden ein Mord während der Vertreibung der Deutschen aus der CSSR im Altvatergebirge. Seine Erinnerungen kommen ihm wieder.

Jaroslav Rudis hat es ohne Zweifel mit dem Nebel und seiner Durchdringung. In „Winterbergs letzte Reise“ geht es dem alten Mann u.a. um seine Jugendliebe, die er nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Reichenberg als „Jüdin“ in Stich ließ – „verriet“. Im heutigen Liberec gibt es eine Gruppe: „Antikomplex“, die sich mit solchen Geschichten befasst, und darüber auch ein Buch veröffentlicht hat.

In beiden Geschichten – „Alois Nebel“ und „Winterberg..“ geht es um das Lichten vernebelter Kriegs-Erlebnisses. Der Autor hatte zuletzteine Gastprofessur an der Humboldt-Universität und der Roman ist der erste, den er auf Deutsch schrieb. Für seine „zeitgemäße Auseinandersetzung mit der jüngeren Geschichte des Sudetengebiets“ erhielt Rudis 2015 den Ehrenpreis des „Georg-Dehio-Kulturpreises des Deutschen Kulturforums östliches Europa“. Dehio war ein Kunsthistoriker, der die heute „dominierende Konzeption des Denkmalschutzes“ durchsetzte. Sein „Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler“ nennt man „den Dehio, er wird bis heute aktualisiert. Auch die Zugfahrt des alten Mannes und seines Altenpflegers führt sie zu einem Kunstdenkmal: dem „beautiful landscape of battlefields, cemetries and ruins“, wie ein Engländer die böhmische Landschaft und drumherum bezeichnete, als er den alten Mann traf, der ihm erzählte und „wie er sich im Nebel der Geschichte verlor“.

Alois Nebel hat als Vorsteher eines winzigen Bahnhofs ein Vorbild – in Wirklichkeit und im Roman: Bohumil Hrabal, der Schriftsteller, und seine Geschichte „Reise nach Sondervorschrift. Zuglauf überwacht“. Er war von den Deutschen als Zugabfertiger auf dem kleinen Bahnhof Kostomlaty zwangsverpflichtet worden, nachdem Heydrich die tschechischen Universitäten geschlossen hatte und Hrabal sein Jurastudium abbrechen mußte.

In Reichenberg/Liberec gibt es einen „Hausberg“, den Jested, auf dem sich ein Berghotel und eine Wetterstation befinden, in dieser betreibt der Hausmeister Wolkenforschung. Wenn der Berg nicht ständig im Nebel liegen würde, hätte man eine großartige Ausschicht von dort. Der Wolkenforscher ist der Protagonist des Romans und des Films „Grand-Hotel“ von Jaroslav Rudis. Er möchte mit einem selbstgebauten Heißluftballon weg – den Nebel und Liberec hinter sich lassen. Er scheitert aber schon beim Abflug. Das ist ziemlich romantisch – unpolitisch gedacht. Es ging damals dem Autor noch nicht darum, „historisch durchzuschauen wie seinem „Winterberg“ dann – im längst vom Nebel verschluckten Schlachtenlärm.

Anders der „O-Ton“ des Großvaters in dem Roman „Kohlenhund“ (2018) des saaländischen Autors Andreas H. Drescher: „Orel [1943]. Unter Beschuss. Am Anfang zuckt man zusammen bei jedem Einschlag. Dann stumpft man ab, einfach davon, in den Nebel zu starren und immer Russen auf sich zukommen zu sehen. Nebel, das ist das Schlimmste. Bei Nebel braucht man sich nur die Füße zu vertreten im Schnee und schon hört man sie hinter sich.“ Und wenn dann zu Hause auf dem Dorf der Enkel mit dem Großvater „in den dunstigen Schwaden übers Feld“ geht. „Dann lag Orel um uns. Sich nicht mehr auf seine Augen verlassen können.Allein sein mit den Schemen. Und mit dem, was in den Ohren passiert. Weil im Nebel, in einem wirklichen, dichten Nebel die Geräusche von überall gleichzeitig zu kommen scheinen…“

Andere „Kämpfe“ kennen noch einen ganz anderen Nebel – die der ukrainischen Intelligenz um Eigenstaatlichkeit z.B.. So verbrachte Wjatscheslaw Lypynskyj den Winter 1906 „wie in einem leichten, wohligen Nebel“. Er fühlte sich „in diesem Nebel sicher. Seine Sehnsucht nach dem Unerreichbaren löste sich in nichts auf,“ schreibt Tanja Maljartschuk in ihrem Roman „Blauwal der Erinnerung“ (2019).

P.S.: Erwähnt sei noch das Buch „Der Meteorologe“ des ausgezeichneten französischen Schriftstellers Olivier Rolin, der viele Recherchereisen, vor allem nach Russland unternahm und unternimmt. Mit dem Meteorologen ist Alexej Wangenheim gemeint, über den es im Klappentext heißt: „Alexei Wangenheims Fachgebiet waren die Wolken. Überall in der UdSSR war man auf seine Vorhersagen angewiesen, damit Flugzeuge sicher landeten, Schiffe ihren Weg durchs Polarmeer fanden und die Kolchosen rechtzeitig die Ernte einfahren konnten. Bei der einsetzenden Eroberung des Weltraums erforschten seine Messinstrumente die Stratosphäre, er träumte von der Nutzung von Wind- und Sonnenenergie und glaubte an die Zukunft des Sozialismus – auch noch, als er aus unerfindlichen Gründen als ‚Saboteur‘ verhaftet wurde und sein Leben fortan dem Tod geweiht war.“ Wangenheim war auf der Solowski-Insel interniert, u.a. mit dem Universalgenie Pawel Florenski, mit dem zusammen er auch erschossen wurde.

.

Die Aussicht genießen (2)

.

Geldbeschaffungsmaßnahmen (GBM)

Seit es keine ABM – Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen – mehr gibt, aber jede Menge Idiotenkurse vom Jobcenter für Computerkenntnisse, denken sich immer mehr Leute weltweit GBM – Geldbeschaffungsmaßnahmen – aus. Man ist inzwischen schon froh, wenn die nicht mit Handfeuerwaffen in Angriff genommen werden, sondern mit IT – intelligenter Technik. Um aber über das Internet auf betrügerische Weise an Geld ranzukommen, braucht es eine Geschichte – und diese Geschichten müssen auch noch ständig verbessert werden. Das ist so ähnlich wie mit dem Hacken von fremden Daten, dabei muß man immer mehr Programmierintelligenz entwickeln. Hier wie dort ist es ein Ratrace. Bei den Geschichten, um Geld reinzukriegen, heißt das, dass sie nicht nur immer wieder neu sein müssen, sondern auch immer länger werden. Hier die letzte Betrugsmail:

„Guten Morgen, mit Tränen schreibe ich Ihnen heute, Bitte ignoriere meine Nachricht nicht. Ich bete darum, dass meine Entscheidung, Sie zu kontaktieren, echte Zustimmung findet. Mein Name ist Naomi Andre, ich möchte eine Investition und eine vertrauliche Geschäftsbeziehung mit Ihnen haben. Aufgrund meiner Situation und der Probleme, die ich heute habe, habe ich beschlossen, mich Ihnen als meinen ausländischen Geschäftspartner anzuvertrauen, weil ich es nicht weiß Viel über Investitionen, ich brauche jemanden, der mir hilft, dieses Geld in eine rentable Investition zu investieren, aber bevor wir weitermachen, müssen wir uns sehr gut kennen, um mehr Vertrauen aufzubauen. Ich möchte nicht, dass Sie mich betrügen, nachdem Sie das Geld auf Ihrem Konto erhalten haben. Lass mich dir mehr über mich erzählen und wie ich das Geld bekommen habe, um zu beweisen, dass das Geld echt und echt ist. Als ich klein war, verlor ich meine Mutter und lebte seitdem mit meinem Vater und seiner zweiten Frau zusammen. Vor ein paar Monaten wurde mein Vater ermordet. Nach dem Tod meines verstorbenen Vaters Meine Stiefmutter (die zweite Frau) war an Brustkrebs erkrankt und der Arzt sagte, dass sie sofort eine schwere / tödliche Krebsoperation durchführen werden, da die Krankheit schlimmer geworden ist und tief in ihren Körper eingedrungen ist. Vor der Operation war ich im Krankenhaus und sie erzählte mir, dass mein verstorbener Vater den Betrag von 4,5 Millionen US-Dollar bei der Bank hinterlegt und meinen Namen als Angehöriger verwendet hatte, damit das Geld für die Erdölgesellschaft bestimmt war, die mein Vater wollte im Ausland zu bauen, aber seine Verwandten ermordeten ihn und übernehmen alle seine Eigenschaften. Sie sagte, wenn ihr während der Operation etwas passiert, werden die Verwandten, die meinen Vater ermordet haben, mich angreifen, um das Geld von mir zu fordern. Ich bin nicht gerettet in diesem Land. Sie riet mir, eine ehrliche Person zu suchen, die mir hilft, das Geld für Investitionen ins Ausland zu überweisen. Ich sollte dieses Land verlassen, um ein neues Leben zu beginnen und auch meine Ausbildung fortzusetzen. Sie starb vor einer Motte, weil sie überlebte die Operation nicht.

Ich bin der einzige in der Familie, und die Verwandten meines Vaters sind nach meinem Leben. Meine einzige Möglichkeit ist, dieses Geld zu überweisen und dieses Land zu verlassen und mit Ihnen in Ihrem Land ein neues Leben zu beginnen und meine Ausbildung fortzusetzen. Die Bank hat zugestimmt, das Geld zu überweisen. Dies ist der Grund, warum ich Sie kontaktiert habe, um mir zu helfen, das Geld zu erhalten. Die Dinge waren sehr schwierig für mich, die Verwandten haben alle Besitztümer meines verstorbenen Vaters beschlagnahmt und sie haben meine Schulgebühren nicht mehr bezahlt, weil ich mich geweigert habe, ihnen die Hinterlegungsurkunde meines verstorbenen Vaters zu geben. Das Leid und die Demütigung waren zu groß und ich entschied mich, in einem lokalen Hotel zu übernachten, wo ich eine Unterkunft für meine Sicherheit fand. Ich habe die Dokumente bei mir und bin bereit, Ihnen alle Informationen zu geben, die Sie brauchen. Ich gebe Ihnen 20% und die restlichen 80% für meine Investition. Es fällt mir nicht schwer, mir zu helfen. Ich bin bereit, Sie der Bank als meinen ausländischen Partner vorzustellen, der das Geld für Investitionen erhält. Sie können in unser Land kommen und ich werde Sie dann zur Bank bringen Die Überweisung gehen wir gemeinsam in Ihr Land zurück. Bitte erzähle mir mehr über dich selbst und wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mich gerne fragen und ich werde dir antworten. Ich schreibe Ihnen mit gebührendem Respekt, Vertrauen und Menschlichkeit und ich warte darauf, von Ihnen zu hören. Freundliche Grüße, Naomi.

Bitte antworten Sie auf meine E-Mail (naomiandrem@gmail.com).“

.

Picknickpause (1)

.

Misanthropozän-News (2)

„Katze mit vier Ohren Geboren. Sie heißt Yoda“ (twistedsifter.com); „Öko-Strom-Irrsinn Dieser Windpark an der Nordsee wird mit Diesel betrieben!“ (bild.de); „Alarm: Studie findet krebserregende Chemikalien in Budweiser-, Miller-, Heineken- und anderen Biersorten“ (theepochtimes.com); „Wenn wir erregt, aber nicht feucht sind, ist das keine Katastrophe. Gleitgel lässt sich spielerisch ins Liebesspiel einbauen. Lasst uns offen reden!“ (brigitte.de); Sozialunternehmerin über Altkleider: ‚Berlin hat ein Textilproblem‘“ (taz); „Die AfD ist nicht übermächtig“ (tagesspiegel); „Warum heute keine Revolution mehr möglich ist“ (sueddeutsche zeitung); „Ein Erotikmodel sammelt 20.000 Unterschriften gegen altbackene Kleiderregeln in japanischen Unternehmen“ (taz); „ARD-Doku: Bau einer E-Auto-Batterie erzeugt 17 Tonnen CO2“ (focus.de); „Forscher: Stille ist viel wichtiger für Dein Gehirn als Du denkst“ (mymonkde); „Deutsche Bank beschlagnahmt 20 Tonnen Gold von Venezuela“ (deutsche-wirtschafts-nachrichten.de); „Eine Studie legt nahe, dass ein genveränderter Pilz 99 Prozent aller Malariamücken tötet“ (bbc.com); „Ende der Menschheit ab 2050: In nur 30 Jahren könnte uns die Auslöschung drohen“ (futurezone.de); „Glaubt ihr, dass es einen 3. Weltkrieg geben wird?“ (stern.de); „Warum interessiert sich niemand für den Mord an Walter Lübcke?“ (perspektive-online.net); „Ausgerechnet in der Heimat von Greta Thunberg rutschen die Grünen ab“ (focus.de); „Globale Erwärmung : Ist der Klimawandel nichts als Schwindel?“ (FAZ)„Spektakuläre Idee: Eine Seilbahn von Elmshorn nach Hamburg“ (Hamburger Abendblatt); „Plumploris – ETN startet Kampagne zur Rettung der bedrohten Primaten“ (etnev.de); „Wasserstoff wird Antrieb der Zukunft“ (Hamburger Abendblatt); „Schwimmunterricht:

Wernigerode stockt Kurse für Kinder auf“ (volksstimme.de); „Nobelpreisträger Joe Stiglitz: ‚Der Klimawandel ist unser Dritter Weltkrieg‘“ (welt.de); „In 50 Jahren droht der stumme Frühling“ (merkur.de); „Neues Gesetz: US-Bundesstaat will Kinderschänder zukünftig kastrieren“ (bild.de); „Forscher: So kämpften Grüne jahrelang für freien Kinder-Sex“ (focus.de); „Grüne Welle: Im Deutschen Bundestag gibt es fast nur noch Klima-Retter“ (Neue Zürcher Zeitung); „Oberhausener ISI-Oma stirbt bei Schlacht in Syrien“ (BILD); „Verfassungsschützerin: Islamismus bleibt größte Bedrohung“ (n-tv), „Trump über Migranten : „Das sind keine Menschen, das sind Tiere“ (FAZ), „Asylverschärfung 22 Organisationen warnen in einem offenen Brief“ (spiegel.de); „Nordstrom verkauft schmutzige Jeans für 425 Dollar das Stück“ (wideopencountry.com); „Adolf Hitlers Unterhose versteigert (seit 1938 ungewaschen) für 6700 Dollar“ (Hessisch-Niedersächsische Allgemeine); „Rettungseinsatz in Leipzig: Vermieter lässt Küken lebendig einmauern“ (t-online.de); „Anschlag auf Moschee in Dresden: Täter auf der Flucht“ (tag24.de); „Pfarrer fordert Gratis-Prostituierte für Asylbewerber“ (focus.de); Ministerium will Mutter und Vater durch Elternteil 1 und 2 ersetzen“ (bz-berlin); „Weltrekord erreicht: Binz hat die höchste Sandburg der Welt (ostsee-Zeitung.de); „Bundestag stimmt Abgabe des Dragonerpferdeställe an Berlin zu“ (rbb24.de); „Polizei fixiert Unschuldige in Köln: Rennende Muslime? Gefährlich!“ (taz); „Bekenntnisse einer Klimaleugnerin“ (Rotary-Magazin); „Streit über Erderwärmung Angesehener: Meteorologe wechselt zu den Klimaskeptikern“ (spiegel.de); „Klima-Prognose 2050: ‚Hohe Wahrscheinlichkeit, dass die menschliche Zivilisation endet‘“ (utopia.de); „Alles beginnt mit Herkunft – weshalb Ostdeutschland sich zur Provokation entwickelt“ (nzz.ch); „Die jungen Superreichen im Silicon Valley fürchten den Aufstand der Armen“ (stern.de); „Sie hat drei Stard des Silicon Valley großgezogen. Jetzt erzählt sie, wie das geht“ (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung); „Neues Gesetz in Kanada verbietet Gefangenschaft von Walen und Delfinen“ (bewusst-vegan-froh.de); „Horst Seehofer: ‚Man muss Gesetze kompliziert machen, dann fällt das nicht so auf““ (stern.de); „Temperatur des Monds ist gestiegen – nun ist klar, dass Apollo-Missionen schuld sind“ (focus.de); „Saudi-Arabien richtet fünf schwule Männer hin“ (mena-watch.com); „Trump kritisiert NASA und behauptet, der Mond ist ein Teil vom Mars“ (theguardian.com); „Greta Thunberg`s Eltern-‘Knallharte Geschäftemacherei mit dem Klimaschutz‘“ (fischundfleisch.com); „Lidl verramscht Grillfleisch aus Südamerika: Jetzt reicht’s deutschen Bauern“ (focus.de); „Ratingagentur stuft Mexikos staatlichen Öl-Konzern Pemex auf Ramsch herunter“ (handelsblatt.com); „Angriff auf Aldi und Co.: Russischer Ramsch-Discounter kommt nach Deutschland“ (tag24.de); „Todes-Stau am Mount Everest“ (BILD); „Start-Up: Kölner Unternehmen setzt Millionen mit Cannabis um“ (Kölner Stadt-Anzeiger); ‚“Kamerun ließ 55.000 Hektar Regenwald fällen“ (greenworldwarriors.com).

.

Skiurlaub

.

Bücher

In meiner JW-Kolumne „Wirtschaft als das Leben selbst“ gestand ich: Viel zu oft ist hier von Büchern die Rede und nicht vom „Leben selbst“, das läßt sich mit einem Satz des amerikanischen Kommunikationsforschers an der Pariser Universität Jim Haynes erklären: „A book a Day Keeps Reality away.“ Der Semiologe Roland Barthes, der ebenfalls in Paris lehrte,meinte, der Schriftsteller ist zum Sinn verurteilt, auch wenn er selbst von Sinnen sein sollte. Wenn einem also „draußen“ alles zunehmend unsinniger, um nicht zu sagen sinnloser vorkommt, der „Sinn des Lebens“ schwindet, dann flüchtet man sich ins Buch. Die Lesewut: Zu erinnern sei nur an all die adligen jungen Damen, die zu Hause hockten und quasi auf Erlösung durch einen Prinzen warteten. Sie lasen und bildeten den ersten wirtschaftlich interessanten Markt für Romane. Auch viele Pfarrerstöchter waren darunter. Als Goethe seinen Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ veröffentlichte, identifizierten sich derart viele junge Leute mit dem Romanhelden, dass man vom Ausbruch eines „Werther-Fiebers“ sprach. Der Dichter erlaubte sich das Geständnis: „Ich schreibe eigentlich nur für jungeFrauen!“

Inzwischen schreiben die Frauen längst zurück. Ein Buch im Jahr veröffentlichen hält die Realität fern, wobei die meisten Bücher natürlich über Bücher geschrieben werden, wie der Pariser Philosoph Michel Foucault anmerkte. Eine amerikanische Eliteuniversität hatte bereits in den Siebzigerjahren ihr Ausleihsystem elektronisiert. Quasi blitzschnell gelangte das gewünschte Buch vom Magazin in den Lesesaal, wo ein Diener es dem „Nutzer“ auf einem silbernen Tablett an den Platz brachte. Der Kulturwissenschaftler Markus Krajewski hat diesen „Service“ nach Inaugenscheinnahme in sein Buch „Der Diener: Mediengeschichte einer Figur zwischen König und Client“ (2010) eingearbeitet. Sein Dienerbegriff zielt auf den „Server“ ab.

Viele Berliner Bibliotheken geben oder gaben eigene Zeitungen heraus. Wir lasen früher gerne die der FU-Bibliothek (wo gelegentlich auch die Privatbibliotheken von Gelehrten landen) und in der u.a. der jüngst verstorbene Widerstandshistoriker Hans-Dieter Heilmann längere Artikel veröffentlichte. Heute gibt es sie wahrscheinlich nur noch „online“. Lesesüchtige und solche, die auf dem besten Wege dahin sind, brauchen jedoch den „Stoff“ in fester Form – zum Anfassen, Umblättern und Mitnehmen. „Unter dem Schlagwort der Lesesucht wurde im ausgehenden 18. Jahrhundert die Debatte um falsche Lektüre und gefährliche Literatur geführt,“ heißt es auf Wikipedia. „Den ersten Beleg für das Wort ‚Lesesucht‘ fand man in Rudolf Wilhelm Zobels ‚Briefen über die Erziehung der Frauenzimmer‘ 1773. Später wurde der Begriff fester Bestandteil aufklärerischer sowie gegenaufklärerischer Schriften. Die Vertreter der Aufklärung bemängelten, dass die Roman-Lektüre bloß dazu missbraucht werden würde, Langeweile zu verhindern.“ In Russland wußten die „Frauenzimmer“ beim Aufkommen von interessanten Gefühlen oft nicht, ob es wahre Gefühle waren oder bei Puschkin angelesene. Der Hamburger Dichter Peter Rühmkorf seufzte: „Ach könnte man doch seine angelesenen Gedanken vererben“ – mit dem Samen und nicht nur mit den hinterlassenen Büchern.

Die Literaturkritikerin Sabine Vogel hat sich in den Stadtbibliotheken Berlins umgesehen: Mal gucken, wer dort alles so am Buch arbeitet. In der wunderschönen Bibliothek in Schöneweide sieht sie „einen dünnen jungen Mann, der vor einem Bildschirm kauert: Sein Hab und Gut quillt aus einem Rucksack, den er irgendwie hereingeschmuggelt hat. Vielleicht kennt man ihn hier, er schreibt an seinen Blog über das Leben auf der Straße. Die Bibliothek ist sein Büro, sein Denkraum, sein Wohnzimmer, der Rückzugsort für sein Selbst. Hier hat er einer Weile Ruhe vor den Zumutungen der Welt.“

In der Kreuzberger Amerika-Gedenkbibliothek sieht sie ein tuschelndes Liebespaar: „Blicke und Beine haben sie fest ineinander verflochten. Sie himmeln sich an, die Außenwelt existiert nicht mehr. Sie tun nicht mal so, als seien sie hierher gekommen, um irgendeine der Millionen ‚Medieneinheiten‘ zu nutzen.

Die Vielleserin Sabine Vogel ist selbst eine Nutzerin von Stadtbibliotheken, sie schreibt: „So wie die Stadtbibliotheken manch Unbehaustem als Wärmestube dienen, sind sie mir Wärmestuben der Seele. Hört sich kitschig an, aber Bücher, besonders jene, die so schön Belletristik heißen, sind eben auch Schatztruhen der Gefühle.“

Ich bin meistens schneller mit dem Erwerb von bestimmten Büchern als es die Anschaffungspolitik der Stadt- und Staatsbibliotheken schafft, höchstens, dass ich deren Kataloge im Internet nutze. Die Stabi-West am Kulturforum hat übrigens auch elektronisch aufgerüstet, mindestens am Schalter für die Neuausstellung eines abgelaufenen Nutzerausweises: Dort wird man dazu sogleich von links oben fotografiert und das Bild in den neuen Leseausweis kopiert, für den man dann bezahlen muß. Denn, wie die Kulturpolitikerin Johanna Rumschöttel in dem Reader „Bibliotheken strategisch steuern“ (2011) schreibt: „Mit Investitionen sieht es in den deutschen Bibliotheken vergleichsweise düster aus. Während in Finnland im Jahr 2009 54,55 Euro und in den USA umgerechnet rund 27 Euro pro Kopf für Bibliotheken ausgegeben wurden, so waren es in Deutschland gerade einmal 8,21 Euro.“ Und die wurden vornehmlich für die Elektronisierung ihrer internen Abläufe ausgegeben – also den Hightech-Konzernen angedient.

.

Die Aussicht genießen (3)

.

Wälder

Der Bestsellerautor Peter Wohlleben, Förster im Revier des Gemeindewaldes von Hümmel in der Eifel, arbeitet daran, aus den unter steigendem Verwertungsdruck stehenden Nutzforsten hier und überall einen „Urwald“ wieder zu machen. Er hat den Bürgermeister hinter sich und bereits zwei Teile des Reviers der Vernutzung entzogen: mit einem von der Industrie gesponsorten Rehabilitationswald und einem „Ruhewald“ – für Bestattungen. JedesBaumgrab ersetzt rein rechnerisch den Verkaufswert einer über 250 Jahre alten Buche.

Wohlleben war zunächst in der staatlichen Forstbürokratie aufgestiegen, hatte dann aber gekündigt und war von der Gemeinde Hümmel als Förster angestellt worden. In seinem Buch „Der Wald“ kritisiert er seine Kollegen, die Förster, und vor allem die Jäger scharf. Dieser durchaus mutige Kampf, der auch körperlich anstrengend für ihn war, bedeutete genaugenommen einen Bruch mit der herkömmlichen Forstwirtschaft bei laufenden Erntemaschinen.

Ihm kam der „Zeitgeist“ zu Hilfe, mindestens insofern sein erstes Buch „Das geheime Leben der Bäume“ jahrelang auf der Bestsellerliste „Sachbuch“ stand und immer wieder neu aufgelegt wird, also reißenden Absatz fand und findet, flankiert inzwischen von mindestens vier weiteren Bestsellern von ihm über den „Superorganismus“ Wald und seine Sicht auf das Neben- und Miteinander der Pflanzen und Tiere dort. Hinzu kommen Hörbücher, Bildbände und TV-Auftritte.

Sein anhaltender Publikumserfolg verdankt sich auch einer genetikmüden Biologie, welche kurz davor ist, sich algorithmisch in Chemie und Physik aufzulösen, schon allein indem laufend Institute der organismischen Biologie aufgelöst werden zugunsten molekulargenetischer Studiengänge. Die Universitäten wollen sogar ihre überflüssig werdenden Botanischen Gärten abstoßen. Als die Uni Saarbrücken das tat, buddelten die darob empörten Bürger quasi über Nacht sämtliche Pflanzen aus, um sie privat zu retten.

Peter Wohlleben ist inzwischen auch Herausgeber einer „Geo“-Zeitschrift mit dem Titel „Wohllebens Welt“. Zum Zeitgeist gehört wesentlich auch ein Gedanke des Meeresbiologen und Regierungsberaters für Meeressäuger, Karsten Brensing: „Um Tiere besser zu verstehen, ist es notwendig, sie zu vermenschlichen,“ schreibt er. Der Erfurter Verhaltensforscher war selbst erschrocken, als er ihn das erste Mal öffentlich äußerte. Peter Wohlleben könnte ihm zustimmen, er argumentiert dabei vor allem aus seiner Praxis als Förster heraus – und dabei soziologisiert und popularisiert er. Er arbeitet an einer Biosoziologie. Dem gegenüber steht die Soziobiologie – eine amerikanische Verhaltensforschung, der die Nazi-Biologie vorausging: Beiden geht es um die Tierforschung als Menschenforschung. Ihnen lösen sich die Sozialwissenschaften in Biologie auf, während Wohlleben umgekehrt verfährt.

Man hat ihm eine „romantische“ Sicht auf Tiere und Pflanzen und eine völlig utopische auf den Wald vorgeworfen. Seine Gegner, allen voran die deutschen Jäger und die postpreußischen Forstbehörden mit ihren Forstwissenschaftlern im Troß, werden parallel zu seinen Buchauflagen auch immer mehr. Seine Waldsicht ist auf furchtlose Weise antidarwinistisch, bzw. lamarckistisch oder – mit den Worten eines ganzen transatlantischen „Netzwerks“ von Tierphilosophen: auf „Companion Species“ hinaus. Das heißt für „sein“ Revier: „Urwald“.

Seine „Romantik“ erinnerte mich an einen Dreizeiler von Nazim Hikmet: „Leben einzeln und frei wie ein Baum/ Und dabei brüderlich wie ein Wald/Diese Sehnsucht ist alt.“ Seine „Utopie“ berührt sich mit der forstwissenschaftlichen Sicht sowjetischer Biologen, die sich statt auf den dortigen Konkurrenzkampf eher auf (symbiotisches) Zusammenwirken konzentrierten: „Es klingt paradox, aber der Wald braucht den Wald,“ so sagte es einer von ihnen, ein Dendrologe, (Baumforscher), er fügte hinzu: „Sonst stünden viel mehr Bäume einzeln, wo sie sich doch angeblich besser entfalten können.“ Der in den Dreißiger und Vierzigerjahren führende Agrarbiologe der UDSSR Trofim D.Lyssenko empfahl bei der Wiederaufforstung gleich die Anpflanzung von Bäumen in „Nestern“. Er begründete dies revolutionsromantisch: „Erst schützen sie sich gegenseitig und dann opfern sich einige für die Gemeinschaft“. Der Forstwissenschaftler G.N. Wyssozki ging nicht ganz so weit, aber auch er unterschied zwischen vegetativem Freund und Feind: Damit z.B. die Eiche gut wachse, dürfe man sie nicht zusammen mit Eschen und Birken anpflanzen, sondern sollte sie „von Freunden umgeben“: Weißdorn, gelbe Akazie und Geißblatt z.B.. Laut dem Wissenschaftsjournalisten M. Iljin lehrte uns bereits der Gärtner Iwan W. Mitschurin, „dass sich im Wald nur die verschiedenen Baumarten bekämpfen, aber nie die gleichen“. Und jetzt lehrt es uns Wohlleben erneut mit seinen Buchen. Anders als die Wälder bei uns wird der russische Wald von der Steppe bedroht, deswegen riet Lyssenko: aus Eiche (Wald) und Weizen (Feld) Verbündete gegen sie zu machen. Seinen Vorschlag begründete er quasi partisanisch: „Wenn einer zwei andere stört, dann lassen sich diese beiden stets, mindestens für einige Zeit, gegen ihren gemeinsamen Feind verbünden.“ Auch für Wohlleben ist der Wald eine „Gesellschaft“ – mit Feinden zuhauf. Ich befürchte jedoch, Ökologie und Ökonomie stehen sich in einem „unversöhnlichen gesellschaftlichen Gegensatz“ gegenüber.

P.S.: In philosophischer Hinsicht wird Wohlleben vom Agrarexperten und Philosophen Emanuele Coccia mit dessen Buch „Die Wurzeln der Welt. Eine Philosophie der Pflanzen“ überboten. Die beiden verbindet jedoch die Zugehörigkeit zu einem „Netzwerk“ engagierter Pflanzenforscher. Dahinter entsteht in sozialer Hinsicht die Angst, das Raus ins Grüne zu verlieren. Island pflanzt jedes Jahr eine Millionen Bäume, in Indien wurden in 12 Stunden 66 Millionen Bäume gepflanzt, in China sogar 6 Milliarden, auf den Philipinen muß jeder, der studieren will, erst mal 10 Bäume pflanzen.

.

Neue Bekanntschaften machen

.

Die Ostdeutschen an sich und für sich

Der Soziologe und Rektor der Berliner Schauspielhochschule „Ernst Busch“, Wolfgang Engler, hat seit der Wende immer wieder Bücher über die Arbeit und die Ostdeutschen veröffentlicht. Ähnliches gilt für die in Berlin lebende Schriftstellerin Jana Hensel. Jetzt haben die beiden Dialoge über ihre „Erfahrung, ostdeutsch zu sein“ geführt, die als Buch unter dem Titel „Wer wir sind“ erschienen.

Wenn man von den „Befindlichkeiten“ der Ostdeutschen redet, dann ist selten von dem die Rede, was ihnen in den 29 Jahren nach der Wende alles widerfuhr, im Gegenteil: „Die Probleme“, die laut Engler „nach einer gemeinsamen Bestandsaufnahme und Analyse riefen, mutierten unter westdeutscher Diskurshegemonie zu immer neuen Indizien für die Rückständigkeit des Ostens.“ Dabei findet „der überdurchschnittliche Erfolg der AfD in den ‚neuen Ländern‘ seine so gut wie vollständige Erklärung in den Erfahrungen, die die Ostdeutschen nach 1990 sammelten und eben nicht im Rekurs auf ihren vermeintlich obrigkeitsstaatlichen, führerorientierten DDR-Habitus.“

„Wir wurden als Täter und Opfer eingeteilt,“ so sagte es einer während einer Diskussion in Dresden, wo es nun eine „neue Offenheit“ gäbe – dank Pegida. Die FAZ spricht gar von einer „Debattenstadt“, wo zuvor noch das Gefühl herrschte, in der eigenen Stadt nichts zu sagen zu haben, was einen „kollektiven Kränkungszustand“ hervorgerufen habe. Für Wolfgang Engler stand dahinter ein millionenfach vollzogener „Rollenwechsel vom Staatsbürger zum Klienten des Transferstaats“. Hensel liefert dazu Zahlen aus dem Grundstücksmarktbericht 2016: „In Leipzig besitzen nur 10 Prozent der Einwohner eine Immobilie. 60 Prozent aller Neubauten und 94 Prozent der sanierten Altbauten wurden an Menschen verkauft, die nicht aus Leipzig kamen.“ Engler erwähnt Potsdam, wo sich „eine Handvoll westdeutscher Oligarchen der Stadt und ihrer Geschichte bemächtigt hat.“

Wenn man diese Befunde ernst nimmt, so Hensel weiter, „dann muß man leider konstatieren, dass wir es bei Pegida und der AfD auch mit einer Emanzipationsbewegung zu tun haben.“ Deren Parolen allerdings um Nationalismus und Rassismus kreisen.

Vorher gab es das Volkseigentum, Enteignung und Verstaatlichung: die Marktwirtschaft wurde durch die Planwirtschaft ersetzt und die Konkurrenz durch „sozialistischen Wettbewerb“. „Hinfort waren weder Betriebe, die Verluste einfuhren, mit Schließung bedroht, noch mussten Arbeiter und Angestellte um ihre Stellung bangen. In ihrer Gesamtheit waren sie die neuen Herren, kollektive Eigentümer,“ so Wolfgang Engler.

In der ostdeutschen Betriebsräteinitiative, die sich nach der Wende gegen die Abwicklung der Betriebe gründete, entstand die Einschätzung: Die DDR war nicht an zu viel Unfreiheit zugrunde gegangen, sondern an zu viel Freiheit – im Produktionsbereich nämlich. Ersteres bezog sich auf die Partei, letzteres auf die aus Westsicht zu geringe Akkordhetze (in unserem LPG-Bereich z.B. arbeiteten zehn Leute, wir hätten die Aufgaben auch mit der Hälfte erledigen können). Die Treuhandpräsidentin Birgit Breuel nannte diese Brigadegemütlichkeit in den Betrieben des Arbeiter- und Bauernstaates eine „versteckte Arbeitslosigkeit“. Für Engler förderte das „herrenloses Eigentum“ dagegen etwas Neues zu Tage: Geschlechter-, Standes- und Klassengrenzen wurden abgeschliffen, jeder und jedem wurde aufgrund der unantastbaren Stelle ein eigenes Leben ermöglicht und das „Gefühlsleben aus seiner Einbettung in Nützlichkeitserwägungen“ gelöst. Mit dem „Supergau Deutsche Einheit“, wie der Journalist Uwe Müller es nannte, galt all das aber plötzlich nicht mehr, stattdessen wurde ein „prekäres Leben Realität“, dem nun laut Jana Hensel eine „Rebellion von rechts“ folgt.

.

Mit Führer unterwegs

.

Rechnen ist nicht Denken

„Entschuldigen Sie, junger Mann, sind Sie schon umgestellt von analog auf digital?“ fragte mich die junge Frau einer Drückerkolonne auf der Straße. Aber ich fand keine passende Antwort auf ihre unverschämte Anmache. Grübelnd ging ich weiter: Was hat es mit analog und digital eigentlich auf sich? Letzteres kommt von lateinisch digiti, Abzählen mit Fingern, es ist eine Zählpraktik, wie ich einem FAZ-Artikel des Medienwissenschaftlers Markus Krajewski entnahm, der darin die neue Fachrichtung „Digital Humanities“ als ein Bildschirm-Oberflächenforschung kritisierte, insofern sie sich auf die „Anwendung computergestützter Verfahren in der Geistes- und Kulturwissenschaft“ beschränkt, statt sich die Programmiersprache selbst vorzunehmen. Wir werden den Geist nicht los, so lange wir noch an die Kultur glauben, um es mit einem verdrehten Nietzschesatz zu sagen. Hier ist noch ein solcher Satz: „Nichts in der Evolution macht Sinn außer im Licht der Biologie,“ vom Biologen Theodosius Dobzhansky. In der Biologie hat die Digitalisierung über die Gentechnik bereits zu einer profitablen Reduktion auf Chemie und Physik geführt – mit mehr Technikern als Wissenschaftlern. Überhaupt ist ein „Gen“ nichts anderes „als ein Konstrukt für die leichtere Organisation von Daten, es ist nichts mehr als ein X in einem Algorithmus einem Kalkül,“ wie es die Bremer GenEthikerin Silja Samerski in einem Interview sagte. Für Krajewski ist das Ersetzen des Begriffs „industrieller Fortschritt“ durch „digitale Transformation“ Hochstapelei. Mit der sogenannten „digitalen Revolution“ wird also viel Schindluder getrieben und Bauernfängerei. Beides ist bereits eine Analogie (z.B. zu der eingangs erwähnten Drückerkolonne).