Die Saudi rauslassen

Die im Oktober 2017 entstandene #MeToo-Bewegung bewirkt, dass immer mehr Fälle von Misshandlungen und Vergewaltigungen veröffentlicht und ernsthaft gerichtlich verfolgt werden.

Noch im selben Jahr wurde bekannt, dass Saudi Arabien aus Somalia 10.000 Mädchen und Frauen rekrutierte, über deren Verbleib im Land nichts bekannt ist.

Jüngst wurden 300 Arbeiterinnen, die meisten aus West-Nusa Tenggara, missbraucht. Einige sollen getötet und ihre Körper einfach weggeworfen worden sein.

Frauen aus Bangladesch berichteten in den dortigen Medien von Misshandlungen durch ihre Saudi-Arbeitgeber. Manchmal hätten diese sogar Freunde eingeladen, an der Vergewaltigung teilzunehmen.

Mehrere Länder, darunter Indonesien, verweigern Saudi-Arabien inzwischen, ihnen weibliche Arbeitskräfte zu schicken.

Unterdes hat das saudische Innenministerium eine Behörden-App veröffentlicht, das den Bürgern Verwaltungsvorgänge erleichtern soll, aber auch den Männern die Möglichkeit gibt, ihre Ehefrauen zu überwachen.

Der einundfünfzigjährige Saudi-Prinz Kahtani heiratete eine Sechsjährige namens Nawaf.

Der saudische Kronprinz und Verteidigungsminister Mohamad Bin Salman bot dem Rapper Kanye West 10 Millionen Dollar, wenn der ihm für eine Nacht seine Frau Kim Kardashian überlassen würde. Er besitzt bei Paris die weltweit teuerste Residenz und die größte Yacht der Welt.

Die CIA und ein UN-Bericht halten den saudischen Kronprinz für verantwortlich, die Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi angeordnet zu haben. In Genf musste sich Saudi-Arabien bei den UN zur Situation der Menschenrechte im Land äußern. „Wir werden die Schuldigen verurteilen,“ sagte Bandar al-Aiban, der Vorsitzende der saudischen Menschenrechtskommision. Damit ist nicht der Kronprinz gemeint, mit dem US-Präsidenten Trump befreundet ist. Er hatte Anfang Juli Trumps Bitte zugestimmt, die Ölproduktion „vielleicht um bis zu zwei Millionen Barrel“ zu steigern, wie Trump erklärte. Damit sollen Lieferausfälle durch Sanktionen gegen den Iran und Venezuela aufgefangen werden.

Mohamad Bin Salman und Donald Trump hatten beide beste Beziehungen zum Finanzberater Jeffrey Epstein, der vor einigen Wochen in Untersuchungshaft genommen wurde und dort ermordet wurde bzw. Selbstmord beging, nachdem er sein Vermögen per Testament in eine Stiftung überführt hatte. Dem 66jährigen drohten 45 Jahre Gefängnis. Er soll von 2002 bis mindestens 2005 Dutzende von minderjährigen Mädchen, einige waren erst 14 Jahre alt, sexuell ausgebeutet und prominente Reiche und Politiker dazu eingeladen haben. US-Medien sprechen gar von 500 Mädchen, zumeist aus der Unterschicht. Der ehemalige US-Präsident Clinton war der erste, der abstritt, 26-mal an Bord eines Epstein-Jets gewesen zu sein, der „Lolita Express“ hieß. Er sei nur viermal mit Epstein geflogen, meist wegen „humanitärer Missionen“. Epstein hatte außerdem Verbindungen zu Prinz Andrew (dem Duke of York), zum Ex-Premierminister Israels Ehud Barak und dem Harvard-Juristen Alan Dershowitz. Dieser und Prinz Andrew werden von zwei mutmaßlichen Opfern Epsteins der Vergewaltigung beschuldigt.

Trump wurde 2016 von einer Frau verklagt, sie als 13-Jährige bei Epstein vergewaltigt zu haben. Sie zog die Klage jedoch zurück, weil sie laut ihrer Anwältin Morddrohungen bekommen habe. Ein Video zeigt Epstein auf einer Feier in Trumps Golfclub Mar-a-Lago in Florida. 2002 erzählte Trump dem „New York Magazine“: „Ich kenne Jeff seit fünfzehn Jahren. Toller Typ. Es macht viel Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Es wird sogar gesagt, dass er schöne Frauen genauso mag wie ich und viele von ihnen sind auf der jüngeren Seite. Kein Zweifel – Jeffrey genießt sein soziales Leben.“

Als Epsteins Zuhälterin fungierte die schwerreiche Sozialistin Ghislaine Maxwell, Sie wird nun beschuldigt, die Mädchen für Epstein rekrutiert und in die Sexsklaverei eingewiesen zu haben, ist aber untergetaucht, ihr Haus in Manhattan hat sie für 15 Mio Dollar verkauft und ihre Meeresrettungsstiftung ‚Terramar‘ aufgelöst.

Der Schweizer „Blick“ schreibt: „In einer Klage gegen Epstein beschuldigt Virginia Roberts Giuffre, dass sowohl Epstein als auch Maxwell sie ab ihrem 16. Lebensjahr sexuell missbraucht hätten. Sie sei als Garderobiere von Maxwell in deren Haus gelockt worden – mit dem Versprechen, eine Massagetherapie zu lernen und viel Geld zu verdienen. Im Haus aber sei sie für 200 Dollar zu sexuellen Handlungen gezwungen und fotografiert worden. Dies sei der Beginn eines mehrjährigen Arrangements gewesen. Sie wisse, dass die Behörden Videomaterial hätten, das sie als Minderjährige zeige, „having sex with Epstein and some of his powerful friends“. Maxwell warf sie vor, dass sie sie dem britischen Prinzen Andrew in ihrem Londoner Haus, in New York und in der Karibik als „Sexsklavin“ ausgeliefert habe. Ähnliche Aussagen gibt es von weiteren Frauen, die Epstein an einflußreiche Geschäftspartner verlieh. Virginia Roberts Giuffre beschreibt Ghislaine Maxwell „als Spinne im Netz der Verruchtheit.“

Sie ist die Tochter des ehemaligen britischen Medienmoguls und Parlamentsabgeordneten der Labour Party Robert Maxwell. Der britische Spionageabwehrdienst behauptet, dass Maxwell für den KGB arbeitete, gleichzeitig soll er aber auch für Mossad tätig gewesen sein. In der Presse wird er heute als „entehrt“ bezeichnet: Als sein Verlagsimperium überschuldet war, fälschte er Bilanzen und vergriff sich am Pensionsfonds seiner Mitarbeiter. 1991 wurde er auf seiner Yacht „Lady Gishlaine“ vor Teneriffa ermordet und auf dem Ölberg in Jerusalem bestattet. Über vieles, was er für Israel getan hat, kann man nicht sprechen, sagte der Regierungssprecher bei der Beerdigung.

Jeffrey Epstein stand 2005 schon einmal in Florida vor Gericht: Die Eltern eines 14-jährigen Mädchens hatten ihn angezeigt, weil er es in seiner Villa in Miami vergewaltigt hatte. Daraufhin meldeten sich 50 weitere Opfer bei der Polizei, Epstein ließ der Behörde sofort eine dicke Spende zukommen. Ihm drohte eine lebenslängliche Haftstrafe, aber der damalige Oberstaatsanwaltschaft Alexander Acosta erreichte bei dem „gut vernetzten“ Angeklagten eine außergerichtliche Einigung: Epstein mußte nur für 18 Monate ins Gefängnis, und dass auch nur Nachts, bereits nach 13 Monaten kam er wegen guter Führung wieder frei. Acosta, gewährte auch Immunität gegen Mitverschwörer, die geholfen haben sollen, immer neue Mädchen zu rekrutieren, mit Ghislaine Maxwell insgesamt fünf.

Am 6. Juli 2019 wurde Epstein in New York erneut verhaftet, nachdem die Reporterin des „Miami Herald“ Julie Brown zwei Jahre lang belastendes Material gegen ihn zusammengetragen und der New Yorker Staatsanwaltschaft übergeben hatte. Bei einer Durchsuchung seiner Anwesen wurde neben Geld, Diamanten und vielen Karteien mit Mädchen ein gefälschter österreichischer Pass gefunden, der ihn als gebürtigen Saudi auswies.

Der Oberstaatsanwalt Acosta, den Trump inzwischen zum Arbeitsminister ernannt hatte, verteidigte sein mildes Strafmaß für Epstein 2005: „Mir wurde gesagt, er sei von der Intelligence und weit oben.“ Das mochte stimmen, nichtsdestotrotz mußte Acosta als Minister zurücktreten. Der Observer schreibt: „Es war aber wahrscheinlich kein amerikanischer Geheimdienst. Die U.S. Intelligence Community ist zwar nachsichtig mit den privaten Gewohnheiten von hochwertigen Agenten oder Informanten, aber sie werde nicht jahrelang Sexschlepperringe für Minderjährige auf amerikanischem Boden tolerieren.“ Zu dem „Deal“ mit Epstein gehörte, dass er Informationen zur Verfügung stellte, die von der Regierung als „wertvolle Gegenleistung“ bezeichnet wurden, berichtete der „Miami Herald“, dessen Anwälten es erreichten, dass die damalige FBI-Akte über Epstein, die über 1000 Dokumente enthält, freigegeben wird.

Die amerikanische Öffentlichkeit interessiert zur Zeit vor allem, wo dieser ehemalige Mathematiklehrer aus der Bronx sein Vermögen her hat und was er als „Finanzberater“ überhaupt für Kunden hatte: Epstein hat an den Finanzmärkten keine Spuren hinterlassen, sagen Händler. Er arbeitete einmal mit Steven Hoffenberg zusammen, der später als Betreiber eines Finanz-Schneeballsystems verurteilt wurde. Epstein ließ stets verlauten, er würde nur Kunden beraten, die über eine Milliarde Dollar verfügten, einen Interessenten mit 750 Millionen wies er ab. Das Magazin „Forbes“ schreibt: „Die erste Referenz von Epstein als Milliardär erschien 2001 im ‚Daily Mirror‘.“ Sie wurde ungeprüft von allen Zeitungen übernommen. Als Forbes diese Behauptung in den Jahren 2004 und 2005 untersuchte und Näheres über Epsteins Geschäft herausbekommen wollte, „sagten uns zwei Milliardäre, die Epstein kannten, dass sie nicht dachten, dass er in der Nähe eines Milliardärsstatus sei. Einer behauptete auch, dass das Geld, das er verwaltete, nur Wexner gehörte.“

Der Milliardär Leslie Wexner besitzt das Unternehmen „L Brands“, zu dem die exklusive Dessous-Marke „Victoria‘s Secret“ gehört. Er ließ sich tatsächlich von Epstein beraten, und soll ihm das größte Stadthaus in Manhattan für 0 Dollar verkauft haben. Für Forbes spiegeln die Werte von Epsteins Immobilien „eindeutig einen Mann mit großem Reichtum wider: Seine 21.000 Quadratmeter große Villa Manhattan (77 Millionen Dollar), das Palm Beach Haus (12,4 Millionen Dollar), die 7.500 Hektar große New Mexico Ranch namens „Zorro“ (12 Millionen Dollar), die karibische Privatinsel Little Saint James, „Paedo-Island“ genannt (8 Millionen Dollar) und die Pariser Pied-à-terre (4 Millionen Dollar).“ Hinzu kommen noch ein Kleinflugzeug und eine Boeing 727 sowie ein Hubschrauber und eine Luxuslimousinenflotte. Zudem zahlte Epstein 21 seiner Ankläger Vergleichssummen zwischen 50.000 bis 1 Million Dollar. Über 100 Anklägerinnen wurden jedoch in dem Prozeß in Florida genannt, so dass der Betrag, den Epstein letztendlich zahlen musste, um diese Fälle zu regeln, in die Millionen gegangen sein könnte.“ Daneben bestach er zwei Zeugen mit insgesamt 350.000 Dollar, so dass sie ihre Anklage zurückzogen.

Über all die Jahre war Leslie Wexner Epsteins einziger bekannt gewordener Klient. Wenn sein Vermögen jedoch in der Lage war, sich aus diesen Fällen herauszuwinden, ist unklar, wie weit es noch reichen könnte, um neue Fälle abzudecken. Der Miami Herald berichtet nun, dass zwölf Frauen inzwischen neue Anschuldigungen gegen Epstein vorgebracht haben.“

Gerüchte über Erpressung umgeben Epstein seit Jahren. In ihrer Klage vor Gericht im Jahr 2015 erklärte Virginia Roberts Giuffre. dass Epstein sie zu „vielen einflußreichen Männern, darunter Politiker und mächtige Geschäftsführer, verschleppt“ habe. „Epstein verlangte von mir, die sexuellen Erlebnisse, die ich mit diesen Männern hatte, zu dokumentieren, vermutlich, damit er sie erpressen konnte.“ Epstein selbst soll gesagt haben, dass er solche Partys veranstalte, damit diese Männer ihm anschließend Gefälligkeiten schuldig seien.

In den sozialen Medien fragen sich die Kommentatoren, ob diese einflußreichen Männer sich nicht eher selbst gefällig sind, indem sie Epstein im Gefängnis umbringen ließen. Am 24.Juli fanden ihn die Wärter schon einmal fast bewußtlos mit Blutergüssen am Hals in seiner Zelle, die er sich wohl kaum selbst beigebracht haben konnte. Am 15. August soll es ihm gelungen sein, sich wirklich zu erhängen – die Wärter schliefen, die Videoüberwachungsanlage lieferte nur „unbrauchbare Bilder“.

Sein Mädchen-Netzwerk, das Ghislaine Maxwell quasi verwaltete, war ebenso umfangreich wie das seiner Freunde: „von der Welt der Politik und Diplomatie (Clinton, Barr, Mohammad bin Salman und Prinz Andrew), Hollywood (Kevin Spacey, Woody Allen, Chris Tucker und David Copperfield), Wirtschaft (Hoffenberg, Wexner, Ron Burkle, Mort Zuckerman, Ronald Perelman, John Pritzker), Recht (Alan Dershowitz, Kenneth Starr, Jay Lefkowitz) und Wissenschaft (Mathematiker und Biologe Martin Nowak, Physiker Murray Gell-Mann, Biologe Gerald Edelman).“ Und das ist laut Forbes „nur die Spitze des Eisbergs. Eine anhängige Klage gegen Epsteins Mitarbeiterin Ghislaine Maxwell droht bereits damit, einige große Namen in Politik und Wirtschaft einer öffentlichen Prüfung zu unterziehen.“

In Epsteins Kautionsantrag, der abgelehnt und dann veröffentlicht wurde, wird angedeutet, dass er mindestens 10 Millionen Dollar jährlich verdienen würde und 500 Millionen Dollar an ein einziges, unbenanntes Finanzinstitut gebunden hat. Laut Handelsblatt vom 24.Juli war das die Deutsche Bank. Die „Hausbank von US-Präsident Trump“ hat nun mit noch einem „Skandal“ mehr zu kämpfen. Das FBI könnte z.B. wissen wollen, ob die Bank nicht gegen „Geldwäsche-Richtlinien“ verstoßen habe. Sowohl Trump als auch Epstein waren zuvor „von anderen Banken abgewiesen worden“.

Seit 2017 erheben immer mehr Frauen Anklage gegen Männer, die sie vergewaltigt oder sexuell belästigt haben. Noch im selben Jahr wurde z.B. der Top-Moderator von Fox News, Bill O‘Reilly, von einer Sekretärin des Senders beschuldigt und verlor seinen Job, zuvor war bereits der Fox News Gründer Roger Ailes aus den selben Gründen ausgeschieden.

Im Mai 2018 wurde Clay Johnson, Abteilungsleiter von Sunlight, einer NGO für Politiktechnologien, wegen sexueller Aufdringlichkeiten entlassen. Er sagte: „I had never been through any training in sexual harassment. I had no idea how to treat women in the workplace.“

Im Juli 2019 wurde der zweiundfünfzigjährige Sänger R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt. Die meisten Opfer waren zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt minderjährig. Für jeden Missbrauchsfall könnte Kelly zu bis zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt werden. Da die Strafen aufsummiert werden können, drohen ihm bis zu 70 Jahre Gefängnis.

Weil die Missbrauchsvorwürfe gegen den Popstar nicht abreißen, wird die Doku-Serie „Surviving R. Kelly“ nun fortgesetzt. In den bisherigen sechs Folgen berichten darin verschiedene Frauen, wie sie von dem R&B-Sänger systematisch unterdrückt und sexuell missbraucht wurden. Zu Wort kommen Jerhonda Pace und Kitti Jones sowie die Ex-Frau des Sängers, Andrea Kelly. Auch die R&B-Künstlerin Sparkle, die ihre Laufbahn 1998 als Protegé Kellys begann, spricht ausführlich über ihr Verhältnis zu ihm. Die Erzählungen ähneln sich, schreibt der Spiegel, „demnach sei es Kelly stets darum gegangen, Macht über die Frauen auszuüben, sie systematisch abzuschotten und komplett seinem Willen zu unterwerfen. Viele der Frauen waren zu der Zeit ihrer Verbindung mit dem Popstar minderjährig, stets hatte dieser sich zuvor als Mentor angedient. Bereits 1994 – da war er 27 Jahre alt – heiratete er die damals 15-jährige Sängerin Aaliyah.“

Die taz berichtete: „Nach der Veröffentlichung der Doku sprachen viele Medien von einem #MeToo-Moment der schwarzen Frauen. Denn fast alle Frauen, die gegenüber Kelly Vorwürfe erheben, sind junge Women of Color.“ Eine meinte, weil wir Schwarze sind, hat man sich nicht besonders um unsere Anklagen gekümmert. Ehemalige Freunde von Kelly gaben dem Opferanwalt Gerald Griggs 20 Videokassetten mit Aufnahmen sexuellen Kindesmissbrauchs. Kellys Anwalt argumentierte vergeblich, dass der Sänger keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstelle und kein Fluchtrisiko bestehe, wenn er auf Kaution entlassen werde. Die Anklage beschrieb ihn dagegen als „extreme Gefahr“.

Der US-Kabelsender „Lifetime“ will eine ähnliche Dokumentation wie „Surviving R.Kelly“ über Jeffrey Epstein produzieren.

Auch in Europa werden Vergewaltiger-Netzwerke noch einmal neu und gründlicher aufgerollt. Wobei es scheint, dass hier die Täter nicht so reich sind wie in den USA und deswegenihre Opfer lieber ermorden lassen als ihnen Schweigegeld zu zahlen…

Bis in die 1990er Jahren tötete der belgische Serienmörder und Pädophile Marc Dutroux mindestens fünf junge Mädchen und hat eventuell noch viel mehr getötet. Nach seiner Verhaftung im Jahr 1996 behaupteten Dutroux und sein Rechtsteam, dass er minderjährige Mädchen an wohlhabende Kunden in Belgien und Frankreich vermittelt habe.

Die belgische Justiz hielt ihn jedoch nicht für ein Mitglied eines internationalen Kinderschänderrings. Dennoch gibt es zahlreiche Hinweise, wonach Dutroux und seine Komplizen keine Einzeltäter waren. Wichtige Zeugen wurden nicht gehört. Einige erklärte das Gericht für unzurechnungsfähig. Mindestens wichtige 27 Zeugen kamen auf mysteriöse Weise ums Leben.

Aber eine Zeugin lebt: Regina Louf. Sie war die erste von 11 Personen, die über ihre erschütternden Erfahrungen in den Händen des belgischen Pädophilennetzwerks sprach: „Es war ein großes Geschäft – Erpressung – es ging um viel Geld.“ Sie wusste, sagte sie, dass die Sitzungen heimlich ohne das Wissen der Klienten gefilmt wurden. Sie benannte und beschrieb detailliert die Personen und Orte, die am Pädophilenring beteiligt waren.

Einer der Organisatoren dieser Partys sei Jean Michel Nihoul. Die Sitzungen betrafen nicht nur Sex, sondern auch Sadismus und Folter. Einige Mädchen – sie habe es selbst gesehen, seien danach ermordet worden, damit sie nichts erzählen konnten: Christine Van Hees, Katrien de Cuyper, Carine Dellaert u.a.. Der arbeitslose Marc Dutroux sei nur eine Randfigur in einem großen „Netzwerk“ von Pädophilen und sadistischen Mördern gewesen. Abgeschirmt von Polizisten und verflochten mit kriminellen Politikern. Der Geschäftsmann Michel Nihoul rühmte sich stets seiner Kontakte zu „Parteibonzen“. Er habe auf von ihm organisierten „Sexparties“ Geschäftsfreunde mit jungen Mädchen „belohnt“. Die Zeugin spricht von einem „harten Kern“ prominenter Gäste, die häufig auf seinen „Feiern“ erschienen: ein Brüsseler Jurist, ein flämischer Bürgermeister, ein früherer Premierminister…

Ein Prozess in Toulouse 2003 hatte Ähnlichkeiten mit dem Fall Dutroux: Sado-masochistische Orgien wurden von Richtern, Polizisten und Politikern frequentiert. Der Sohn eines Polizisten, Patrice Alègre, galt als Organisator eines florierenden Prostitutionsgeschäfts, das minderjährige Mädchen für die Orgien in einem Gerichtsgebäude in der Stadt und auf einem Schloss des Stadtrates versorgte. Eine ehemalige Prostituierte behauptete, dass zwei junge Frauen bei den von Alègre organisierten Orgien ermordet wurden, auf denen Vergewaltigungen und andere Formen extremer sexueller Gewalt stattfanden.

Inzwischen führte das Verschwinden von 115 jungen Frauen im Raum Toulouse seit 1992 (parallel zum Verschwinden von Hunderten von Kindern in Belgien) zu einer Wiederaufnahme aller Fälle, die mit früheren Behauptungen zusammenhängen, dass Alègre für den Aufbau eines Prostitutionsnetzes durch angesehene lokale Führungskräfte bezahlt wurde. Alègre selbst erklärte sich vor Gericht für 30 Morde an Frauen verantwortlich.

2003 sagte die in Toulouse lebende Prostituierte namens „Patricia“ der Zeitung Le Figaro, dass Alègre es geschafft habe, so viele Verbrechen zu begehen, weil er Polizeischutz habe. Er werde von zwei Polizisten und mehreren Richtern geschützt. Diese Männer wollten Alègres Verbrechen geheim halten, weil er Mitglied eines Kreises von Zuhältern, Drogendealern und Erpressern war. Patricia behauptete außerdem, dass Alègre angeheuert wurde, um minderjährige Mädchen für die Verwendung als Modelle für die Produktion von Kinderpornografie zu beschaffen. Sie sagte, dass Alègre den Transvestiten Claude Martinez getötet habe, weil seine Beschützer befürchteten, dass die von Martinez aufgenommenen Bilder in die Hände von unkorrupten Ermittlern fallen könnten.

Und dann ist da noch der Sozialist Dominique Strauss-Kahn. Der ehemalige IWF-Chef war 2011 vom Zimmermädchen eines New Yorker Luxushotels beschuldigt worden, sie zum Oralsex gezwungen zu haben. Er mußte ihr 1,5 Millionen Dollar „Entschädigung“ zahlen. Wenig später wurde ihm in Lille vorgeworfen, an mehreren illegalen Sexpartys teilgenommen und sich der organisierten Zuhälterei strafbar gemacht zu haben. Und dann machten noch etliche Frauen öffentlich, wie der ehemaliger Wirtschaftsminister ihnen nachgestellt und sie sexuell bedrängt hatte.

Wenn er nicht gerade Verleumdungsprozesse führt, tourt er heute als Finanzberater durch die Welt. Im Südsudan hat er eine Bank eröffnet und in Russland hat er sich in die Aufsichtsräte der Russischen Bank für Regionalentwicklung und des Staatsfonds RDIF berufen lassen. Hauptberuflich ist er Verwaltungsratschef von Leyne Strauss-Kahn & Partners (LSK), einer Finanzfirma mit Sitz in Luxemburg, die zuvor Anatevka hieß, einen „raketenhaften Aufstieg“ ihrer Aktie erlebte – und dann jäh abstürzte.

.

Zu den Sternen (Deutschland)

.

Zu den Sternen (USA)

.

Zu den Sternen (UDSSR)

.

Das Medium ist die Massage

Für den „Wahrig“ ist das „Massageinstitut“ Synonym für ein Bordell. Als man dem KGB-Spion im Bundesnachrichtendienst Heinz Felfe 1961 die „St.-Georgs-Medaille“ des BND verlieh und ihn dreißig Minuten später verhaftete, verlangte man von ihm zuletzt auch noch die Rückzahlung seines Gehalts, dass ihm der BND zehn Jahre lang gezahlt hatte. Dagegen konnte er sich erfolgreich wehren mit der Begründung, dass er neben seiner „Kundschaftertätigkeit“ für die Sowjetunion ja auch „durchaus erfolgreiche Arbeit für den Bundesnachrichtendienst geleistet hätte“. Dazu heißt es in seiner Autobiographie „Im Dienst des Gegners“ (1988), dass er u.a. „im Auftrag des BND-Chefs Gehlen in Bad Godesberg eine ‚Fremdenpension‘ einrichten sollte (die Bezeichnung Massagesalon wandte man damals nur für physiotherapeutische Einrichtungen an).“

In Westberlin gab es rund 900 Bordelle (so viele wie Banken in Frankfurt), seltsamerweise wichen die meisten nach der Wende „Massagesalons“, von denen viele nun keine sexuellen Dienstleistungen anbieten, dafür massieren einige auf Krankenschein. Eine russische Masseurin, die wegen einer Sehnenscheidenentzündung ihren Arm in einer Schlinge trug, erzählte mir, dass sie zu geldgierig gewesen sei und im Weihnachtsgeschäft zu viele Männer gewichst hätte. Die meisten bekämen keinen hoch, so dass viele Bordelle eigentlich sowieso Massagesalons seien. Die Thai-Bordelle, von denen es noch immer einige in Berlin gibt, bieten ebenso wie die „Swinger-Clubs“ nach dem „Sex“ physiotherapeutische Massagen an.

Seit 2017 dreht sich nun die ganze feministische #MeToo-Kampagne um Massagen, um erzwungene, die bis zu Vergewaltigungen gehen. Losgetreten wurde sie durch fast 150 Filmschauspielerinnen, die den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein beschuldigten, er hätte sie zu Rollenbesprechungen eingeladen und sie dabei aufgefordert, ihn zu massieren bzw. mit Hand oder Mund sexuell zu befriedigen. Sein Prozeß beginnt Anfang 2010.

Inzwischen wird dieser „Massage-Fall“ noch übertroffen von dem des angeblichen Investmentbankers Jeffrey Epstein, der über 500 meist minderjährige Mädchen aus armen Verhältnissen dazu gebracht hat, ihn zu massieren, nicht wenige wurden auch von ihm vergewaltigt. Er brauchte täglich drei solcher Massagen, die Mädchen wurden ihm von Ghislaine Maxwell, der Tochter des ehemaligen englischen Zeitungstycoons Robert Maxwell, sowie von drei weiteren jungen Frauen zugeführt. Epstein bekam zudem Mädchen von der Modellagentur „MC 2“, der er dafür eine Million Dollar spendete, und von der Dessous-Firma „Victoria‘s Secret“, die seinem alten Förderer, dem Milliardär Leslie Wexner gehört, Epstein war Geschäftsführer und „Talentsucher“ für dessen Models.

All diesen Mädchen wurde von Ghislaine Maxwell gezeigt, wie sie Epstein „immer lächelnd“ zu befriedigen hatten. Epstein führte sie anschließend seinen reichen und mächtigen Freunden zu, u.a. dem englischen Prinzen Andrew. „Den Prinzen beherbergte Epstein mehrfach in seinen Villen, wo sich Andrew gern massieren ließ,“ schreibt der Wiener „Standard“. Zum einen soll er 2011 in Epsteins Florida-Anwesen eine Ganzkörpermassage bekommen haben, dann sollen er und Epstein in dessen New Yorker Villa Fußmassagen von zwei Russinnen bekommen haben und dort, so sagte die zur Tatzeit 17jährige Zeugin Virginia Roberts aus, hätte Andrew sie zum „Sex“ gezwungen.Anschließend bekam sie 10.000 Dollar dafür von Epstein. Die Neue Zürcher Zeitung erklärte gerade, „Was es mit Prinz Andrews Fussmassage im Hause Epstein auf sich hat“. Dabei ging es wohl darum, dass sein Promi-Netzwerk, das sich auf Konferenzen, Galadiners, Parties (von Heidi Klum und Naomi Campbell z.B.), auf Flügen in Epsteins Privatjets und in seinen fünf Luxus-Anwesen (in New York, Miami, New Mexico, in Paris und auf seiner Karibikinsel) traf, eine „Massage der Egos“ gönnte, wie die NZZ das mit den Worten des weissrussischen Journalisten Evgeny Morozov nennt.

Ob Epstein sie dabei filmte, um sie erpressbar zu machen und ob er dabei mit der CIA und/oder dem Mossad zusammenarbeitete, ist noch unklar. Auch in Frankreich wird gegen ihn jetzt ermittelt, denn dort in seinem Luxusapartment soll er u.a. 12jährige Drillinge aus armen Verhältnissen (ein Geburtstagsgeschenk des Modelscouts Jean-Luc Brunel) „mißbraucht“ haben.

Weil Jeffrey Epstein am 10.August im New Yorker Sicherheitsgefängnis Selbstmord begangen hat oder ermordet wurde, wird nun gegen seine „Ko-Zuhälterin“ Ghislaine Maxwell ermittelt. Sie war zunächst untergetaucht, ließ sich dann aber für die Presse in einem Hamburger-Lokal in San Francisco fotografieren, wo sie ein Buch las über CIA-Agenten und ihre Geheimdienstoperationen, die sie überlebt hatten oder auch nicht. Man kann dieses bearbeitete Foto von ihr als einen Hinweis auf die Hintermänner von Epsteins Mädchenmassagen deuten. Zumal Ghislaine Maxwell das CIA-Buch am 15. August auch noch auf Amazon rezensierte – mit folgenden Worten: „Ein guter Freund von mir ist vor kurzem unter sehr tragischen Umständen gestorben. Einige von uns sahen es eine ganze Weile kommen, aber es war immer noch ein großer Schock, als es endlich passierte. Ich habe dieses Buch auf Anraten eines Freundes gekauft und konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Es half mir zu erkennen, dass mein Freund wirklich an etwas glaubte, und dass es wirklich eine höhere Berufung ist, dein Leben für die CIA, NSA, FBI, Mossad oder andere Geheimdienste zu geben und kein Grund zu trauern. Dieses Buch kann ich von ganzem Herzen empfehlen.“

.

Ghislaine Maxwell in besagtem Schnellimbiß

.

trumping

Im Internet blühen die US-Foren und -blogs derzeit auf: Der Pädophilen-Fall „Jeffrey Epstein“ und seine Milliardärs-Kumpel hat eine Vielzahl von „Analysten“ auf den Plan gerufen, die nun jüdische, homosexuelle, geheimdienstliche und mafiöse Verschwörungen aufdecken. Bei manchen hängen auch alle vier zusammen, es geht dabei um Kindervergewaltigung und Erpressung, um Mord und Rechtsbeugung.

Die in Chile lebende Journalistin Whitney Webb schreibt auf den Webseiten von „Minit Press News“ und „informationclearinghouse“, dass die Verbrechen von Epstein und seinen „Freunden“ nur die Spitze des Eisbergs von Pädophilen seien, die mit dem Berater von FBI-Chef Edgar Hoover und US-Präsident Ronald Reagan, dem New Yorker Anwalt Roy Cohn, begannen, zu dessen Mandanten Donald Trump zählte, der wiederum ein gern gesehener Partygast von Epstein war. Mit Epsteins Prozeß werde all das rauskommen.

Roy Cohn war zunächst der Ideologe von Senator Joseph McCarthy, nicht selten führte er in McCarthys „Ausschuß für unamerikanische Umtriebe“ die Vernehmungen mit prominenten Intellektuellen, Künstlern und hohen Staatsbediensteten, die verdächtigt wurden, Sympathien für den Kommunismus zu haben. Als 1955 McCarthys „Hexenjagd“ (wie Arthur Miller sein Theaterstück über ihn und Cohn nannte), gestoppt wurde, nachdem der CIA-Chef Allen Dulles den Mitarbeitern seiner Organisation verboten hatte, einer Vorladung von McCarthy Folge zu leisten, machte Cohn sich selbständig.

Für die Webautorin Whitney Webb reicht der Epstein-Fall von den „Prohibitionsjahren“ bis zum „Zeitalter Trump“, wie sie die letzten drei Jahre nennt. Wir leben also quasi im Trumpozän. Bereits in den Sechzigerjahren war sich der Dichter Kenneth Patchen sicher: „An Elephant is trumping upon my Heart“. Roy Cohn, der 1986 an Aids starb, hatte sich, als ihm und McCarthy die Kommunisten ausgingen, auf Homosexuelle konzentriert. Der Internetmagazingründer David Talbot veröffentlichte 2016 ein dickes Buch über die CIA und ihre vielen Mordkommandos unter Allen Dulles: „Das Schachbrett des Teufels“. Der geharnischte Antikommunist Dulles begann während des Zweiten Weltkriegs von der Schweiz aus erst einmal hochrangige SS-Offiziere für seinen Kampf gegen die damals noch verbündeten Sowjets zu rekrutieren (u.a. Karl Wolff und Reinhard Gehlen). In seinem „McCarthy“-Kapitel erwähnt Talbot auch Roy Cohn und dass er ein Verhältnis mit seinem Assistenten hatte, mit dem er nach getaner Homosexuellen-Denunziation händchenhaltend in Urlaub fuhr.

Wikipedia schreibt, dass Roy Cohns „social life“ neben historischen Aufarbeitungen auch immer wieder künstlerisch bearbeitet wurde: „Die bekannteste Erwähnung von Cohn findet sich in der Rolle des Dramas „Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes“ von Tony Kushner. 2003 wurde das Stück unter dem Titel „Engel in Amerika“ von Kushner verfilmt. Cohn wurde 1992 von James Wood in seinem Werk „Citizen Cohn“ und von Joe Pantoliano in seinem Werk „Robert Kennedy and His Times“ porträtiert. Cohn wird auch in der Fernsehserie „Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI“ erwähnt. In den frühen 1990ern stand die Figur des Cohn im Theaterstück „Roy Cohn/Jack Smith“ im Zentrum. Kurt Vonnegut thematisiert Cohn in dem Roman „Jailbird“. Roy Cohn, Rock Hudson und Michel Foucault sind die Hauptcharaktere in dem Werk „Twilight of the Gods“, wo sich die drei Charaktere im HIV-Behandlungszentrum des American Hospital of Paris treffen. In dem Film „Good Night and Good Luck“ wird Roy Cohn bei der Durchführung einer (für den McCarthy-Ausschuss charakteristischen) Zeugenvernehmung gezeigt.“

Auf Youtube finden sich noch weitere Bearbeitungen der Schreckensfigur Cohn, u.a. eine CNN-Dokumentation mit dem Titel „Was Trump von Roy Cohn lernte.“ In Whitney Webbs Dossier bildet die Cohn-Geschichte nur einen zweiten Teil, im ersten hatte sie zunächst den „Mentor“ von Cohn, Lewis Rosenstiel, thematisiert – ein Spirituosenproduzent und laut Wikipedia ein „Mobster“ (Mitglied) der „Kosher Nostra“ von Meyer Lansky . Auf Rosenstiels Geburtstagsfeiern traf sich – ebenso wie später auf denen von Cohn – die amerikanische Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Whitney Webbs dritter Teil wird sich mit Marc Rich und Adnan Khashoggi befassen. Letzerer, ein saudischer Waffenhändler, nannte seine Yacht nach seiner Tochter „Nabila“, sie wurde später von Donald Trump erworben. Auch der Medienmogul Robert Maxwell nannte seine Yacht, auf der er ermordet wurde, nach seiner Tochter „Ghislaine“, die jetzt als Mittäterin von Jeffrey Epstein gesucht wird. Marc Rich war ein Finanzinvestor und laut Wikipedia ein „umstrittener Rohstoffhändler“, der zeitweilig bis zu 90% des Rohölbedarfs von Israel lieferte. Als ihm wegen Steuerhinterziehung ein Prozeß in New York drohte, wurde er 2001 von US-Präsident Clinton begnadigt, nachdem er der „Clinton Library“ 450.000 Dollar gespendet hatte. Clinton entschied seinen Fall jedoch „aufgrund der Faktenlage“. Epstein war laut einer FBI-Dokumentation ein „FBI-Informant“. Zu seinen Anklägern gehört Maurene Comey, die Tochter des FBI-Chefs James Comey, den US-Präsident Trump 2017 entlassen hatte.

.

.

Das Gegenteil von solchen verschwörungsversessenen Amibloggern ist mittlerweile „Der Spiegel“, der sich in seinen Anfängen gar nicht genug mit Geheimdiensten und Verschwörungen gut tun konnte. Der Verlagsdirektor Hans Detlev Becker war sogar ernsthaft als Stellvertreter des neuen BND-Chefs Wessel im Gespräch. Der BND-Brigadegeneral Adolf Wicht wechselte zum „Spiegel“. Der Zeitschrift „konkret“, die von einem ehemaligen „Spiegel“-Redakteur herausgegeben wird, gilt „als zentrale Figur zwischen den Spinnen [des Bundesnachrichtendienstes] und dem ‚Spiegel‘ der Magazin-Redakteur Horst Mahnke, einst SS-Hauptsturmführer, und ab 1950 im Nebenjob für die Org [die „Organisation Gehlen“, später der „BND“] tätig, und Hans Heinrich Worgitzky, bei der Org Leiter des ‚Außenstelle im Nordraum‘.“ Den Berichten Worgitzkys (zitiert im Band 10 „Geheime Dienste“ von Klaus-Dietmar Henke in der Schriftenreihe der „Unabhängigen Historikerkommission des BND“) ließe sich entnehmen, „wie dieser gemeinsam mit ‚Dr. Mahnke‘ die Verbreitung von für die Org unschönen Nachrichten und Einschätzungen verhinderte.“

In seinem jetzt veröffentlichten (ausgedruckt 12seitigen) Dossier über „Das System Epstein“ verliert der Spiegel-Reporter jedoch keine Wort über FBI,CIA und Mossad in dem „System“ und auch die Selbstmordthese hinterfragt er an keiner Stelle. Dafür zitiert er noch einmal Prinz Andrew: „Die Annahme, dass ich dies dulden, daran teilhaben oder es unterstützen würde, ist abscheulich.“ Also das jemand überhaupt davon überzeugt sein könnte, dass er ein abscheulich verlogener Päderast ist, ist das Abscheuliche.

Der Spiegelreporter hat sich in Amerika umgetan – und u.a. Epsteins Ranch in New Mexico besichtigt: Bis auf einen Amijournalisten war „der Ort menschenleer. Drückt man die Klingel neben dem Tor, meldet sich niemand. Nicht einmal ein Rauschen.“ Das hat ungefähr die Qualität von Meldungen, die auch der Bundesnachrichtendienst millionenfach „verarbeitete“. Ebenso diese – als der Spiegelreporter den wie Prinz Andrew verdächtigen Harvard-Juristen Alan Dershowitz aufsucht – in seinem „Ferienhaus mit Blick auf den Atlantik“. So ein Blick ist ja nicht verboten. Auch nicht, dass über dem Sofa dort „ein Bild von Roy Lichtenstein hängt, das Dershowitz in Miami ersteigert hat.“ Dass er es dort auf der „Art Basel“ erwarb, wo auch Epstein und seine Komplizin Ghislaine Maxwell regelmäßig auftauchten, erwähnt der „Epstein-System“-Analytiker nicht, obwohl Dershowitz über Ghislaine sagt: „Lynn verkuppelte Epstein im ganzen Land. Sie stellte ihn Bill Clinton vor. Sie bürgte für ihn.“ Gershowitz wurde allerdings von „Lady de Rothschild“ mit Epstein verkuppelt: „Ich bin stinksauer auf die,“ sagte er dem Spiegel-Reporter, jetzt „hängt ihm der Fall wie ein Betonklotz am Fuß“ (nicht am Bein?), denn auch er hat eine Massage in Epsteins New Yorker Haus geschenkt bekommen – allerdings war die Masseurin kein Teenagermodel, sondern eine „Russin“, nicht 15 sondern 50 Jahre alt und „ich behielt meine Unterwäsche an“. In Epsteins Villa in Palm Beach fand die Polizei eine Notiz von einer 15jährigen für Epstein: „Sie fragt, ob 14 Uhr 30 ok ist. Sie muss noch in der Schule bleiben.“ In New York rekrutierte Epstein junge Mädchen in Tanzstudios, anscheinend auch noch während seiner „Gefängniszeit“ in Florida.

.

Mißwahl bei der National Security Agency (NSA).

.

Ostberlin. Photo: Achim Frenz

.

Mani und Pedi

„Schaffe ich es jetzt noch zur Mani…“ steht auf großen Plakaten in den U-Bahnhöfen. Das Start-Up „treatwell“ wirbt damit für eine „Beauty-App“, mit der man Termine in einem Maniküre-Salon verabreden kann. Die Berliner Firma ist eine „Plattform“ (für Nagel-, Fußpflege- und Waxing-Studios in mehreren Städten).

Das mußte ja kommen, dass bei dem Überangebot an Nagelstudios, die sich in der Stadt fast so schnell ausgebreitet haben wie die Touristen, irgendwann jemand damit ins Virtuelle streben würde. Eben „treatwell“ in der Greifswalder Strasse. Ich hatte mich schon lange gefragt, was es mit diesen ganzen Nagelstudios auf sich hat. 60.000 sollen es inzwischen in Deutschland geben, in Berlin an fast jeder postproletarischen Ecke. Meistens sieht man junge Asiatinnen in diesen Läden, die hinter weißen Behandlungstischen sitzen mit Mundschutz und Gummihandschuhen. „Die Zeit“ schreibt: „Asiatische Ketten bieten Billigpreise“. Die taz interviewte die Besitzerin des Nagelstudios im „Internationalen Handelszentrum“, sie nennt ihr Geschäft „Nails and more“ und heißt Jacqueline Müller-Trumschke.

Neben solchen legalen deutschen Läden und asiatischen Ketten gibt es auch noch eine riesige Menge von quasi illegalen Maniküren – „mobile Studios“ von Frauen, die zu Hause arbeiten und Hausbesuche machen oder Untermieter in Bräunungsstudios und Friseursalons sind. „Die Nagelverschönerung ist ein Markt für Kleinstexistenzgründerinnen,“ schreibt die taz. „Es gibt zu viele schwarze Schafe in der Branche,“ findet Müller-Trumschke, die deswegen niemandem empfehlen würde, „sich in Berlin selbständig zu machen“.

Das hängt aber doch vielleicht zusammen: Die Arbeitslosigkeit, das Aussterben der Handarbeit und der boomende Handpflegerinnenberuf. Man sieht auf der Straße jedenfalls immer mehr Frauen mit phantasievoll gestalteten Fingernägeln, nicht selten mehrfarbig. Selbst die vor der Wende zumeist nur von Prostituierten getragenen künstlich verlängerten und geweißten Fingernägel erfreuen sich mittlerweile auch bei der weiblichen Jugend großer Beliebtheit.

Der Pediküre haftet dagegen der Geruch stinkender Füße an, zumal alte Leute oft nicht mehr selbst ihre zerbeulten Füße pflegen können, ihre Pediküre wird deswegen von den Krankenkassen bezahlt. Für unzerbeulte Füße gibt es „Wellness-Studios“, wo die Pediküre oft verbunden ist mit Massagen und anderen Schönheitspflegeofferten. Die Fußpflege-Studios, die die Arbeit kleinen Fischen überlassen, denen das Abknabbern von abgestorbenen Hautresten obliegt, scheinen eine temporäre Geschäftsidee zu sein. Die Nagelpflege für Männer ist nur insofern bemerkenswert, dass einige ihre Fingernägel einfach nicht schneiden. Neben dem Philosophen Gilles Deleuze waren das u.a. die chinesischen Intellektuellen, die bis zum Ende der Kaiserzeit alle Beamte waren und mit ihren langen Fingernägeln signalisierten, dass sie für keinerlei Handarbeit zu gebrauchen waren. Ein Rudiment finden wir noch bei den Hollywooddiven, die immer grad nichts tun können, weil ihr Nagellack noch nicht trocken ist.

Aus aktuellem Anlaß will ich hier auf ein Pediküre-Studio in Marzahn zu sprechen kommen bzw. auf die „Geschichten einer Fußpflegerin. Marzahn mon Amour“ der Schriftstellerin Katja Oskamp, die soeben im „Hanser Berlin“-Verlag erschienen sind. Die Autorin erlebte einige Manuskript-Absagen und beschloss, fürderhin ihr Geld als Fußpflegerin zu verdienen. Dazu mußte sie erst einmal einen Kursus „Fußpflege A“ in einer Schule für Heilberufe und Kosmetik absolvieren. Mit dieser Schulung und den Kursteilnehmerinnen, meist wie sie Frauen im mittleren Alter, beginnt auch ihre Erzählung.

Das Buch besteht aber im Wesentlichen aus Schilderungen ihrer Kunden und deren Füße – nichts weiter, und das ist gerade das Schöne daran. Eine „Empathie von unten“, nennt Katja Lange-Müller das (ich nehme an, weil Fußpflegerinnen auf Fußhöhe mit ihren Kunden verkehren). „Die einen erzählen, auch mit ihren Füßen, die andere hört zu, auch mit ihren Händen.“ Ein anderer Rezensent, Bov Bjerg, schreibt: „Die Geschichten, die hier entstehen, sind spektakulär.“ Vor allem sind sie sehr liebevoll erzählt. Und wie es scheint, haben Katja Ostkamps Marzahner Kunden, die jahrzehntelang in einem Geh- und Stehberuf ihre Füße überanstrengt haben, das auch verdient. Quasi als Zugabe zur fast zärtlichen Fußbehandlung der Autorin. Leider muß man wohl davon ausgehen, dass sich ihr Buch nicht halb so lange in der Spiegel-Bestsellerliste halten wird wie z.B. der überflüssige Sex-Quatsch von Michelle Obama („Becoming“ – Ich komme).

.

.

.

.

Anders gesagt: „Wir haben Verständnis für Toleranz“, wie es in der Werbung des Swingerclubs in Karlshorst (!) heißt. Für Nichtberliner: Karlshorst war der Bezirk, wo sich das Hauptquartier der Roten Armee befand, das von Gehlens Bundesnachrichtendienst (BND), d.h. von dessen „Agenten“, geradezu umzingelt wurde, aber alles vergeblich, denn der KGB hatte in der Spitze des BND einen Doppelagenten, Felfe, eingeschleust, der den Überblick behielt.Laut Reinhard Gehlens Führungsoffizier bei der CIA, James Critchfield, beschäftigte der ehemalige Generalstabsoffizier Gehlen in seinem BND keine „Ex-Nazis“, Felfe sei der Einzige in der Zentrale gewesen, die anderen hätte man bei den Außenstellen beschäftigt. Was natürlich gelogen ist, eher könnte man sagen, Gehlen beschäftigte keinen Nicht-Ex-Nazis in seiner Organisation.

Das Wappen über dem Foto vom bunten Buwe-Shop am Bahnhof Friedrichstrasse, der inzwischen wieder geschlossen wurde, ist das des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), dessen Agenten einst ebenfalls wie magisch von „Karlshorst“ angezogen wurden.

.

Brigitte Helm während einer Drehpause beim Film „Metropolis“

.

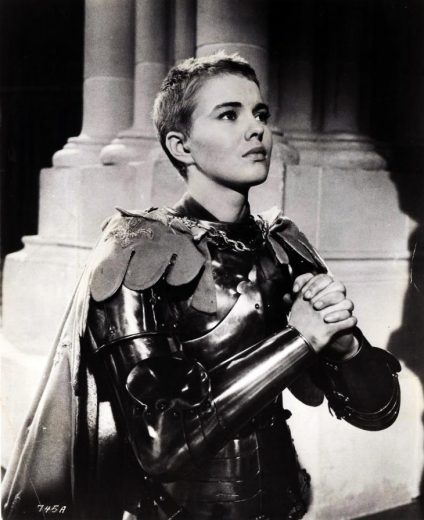

Jean-Seberg-d’Arc

.

.

Französische Polizistin

.

Deutsche Polizistinnen

.

Russischer Polizeisergeant Lenotschka

.

Rote Kapellen

Die Gestapo faßte ihre Ermittlungen über ein Netzwerk von Regimegegnern unter dem Namen „Rote Kapelle“ zusammen, die angeblich für die Sowjetunion spionierten. Laut Wikipedia war „ein Funker, der mit seinen Fingern Morsecodezeichen klopfte, in der Geheimdienstsprache ein Pianist. Eine Gruppe von ‚Pianisten‘ bildete eine ‚Kapelle‘, und da die Morsezeichen aus Moskau gekommen waren, war die ‚Kapelle‘ kommunistisch und damit rot.“

Es handelte sich dabei um etwa 400 Personen, die sich teilweise unabhängig voneinander in kleinen Zirkeln trafen. „Unter Rote Kapelle werden heute in Deutschland vor allem die Widerstandsgruppen um den Luftwaffenoffizier Harro Schulze-Boysen, den Schriftsteller Adam Kuckhoff und den Ökonomen Arvid Harnack genannt, denen Historiker über 100 Personen zuordnen,“ heißt es auf Wikipedia. Mindestens die Mitkämpferin und Ehefrau von Harro Schulze-Boysen, Libertas Haas-Heye, sollte auch zu dieser Gruppe gezählt werden. Sie wurde zusammen mit etlichen anderen vermeintlichen Mitgliedern der „Roten Kapelle“ in Plötzsensee hingerichtet.

Ich erfuhr von ihr erst als die Treuhandanstalt 1996 ihr „märkisches Sorgenkind“ – ein Rittergut samt den dazugehörigen Bewohnern des Dorfes Liebenberg – zum Verkauf anbot. Weil das Schloß mit Kapelle, Post, Sägewerk und Gutshof aber nie ein Rittergut war und weil man heute nicht mehr einfach irgendwelche Dorfbewohner verkaufen darf, organisierte die Treuhand einen „Shuttle“, um die aufgebrachten Journalisten vor Ort üppig zu verköstigen und in angenehm ländlicher Atmosphäre zu besänftigen. Anschließend faxte der Treuhand-Pressesprecher an alle Medien: „Wer jetzt Angst schürt – und sei es nur durch flotte Überschriften in den Medien – geht an der Wahrheit vorbei und handelt unredlich.“

Im Schloß war die 1913 in Paris geborene Dichterin Libertas Haas-Heye aufgewachsen, es gehörte den Eulenburgs, ihre Mutter war das jüngste von acht Kindern des preußischen Diplomaten Philip zu Eulenburg. Als Opfer des Antihitler-Widerstands ist ihr heute die Schloßkapelle mit einer Sonderausstellung über die „Rote Kapelle“ gewidmet. Das Schloß wurde als Hotel verpachtet. Den Gutshof, der zuletzt ein Staatsgestüt zur Serumproduktion war, bewirtschaftete nach der Wende die „Agrar GmbH Bergsdorf“ des Dorfes Liebenberg.

Zum Schloß gehört auch noch ein Seeschloß. Dort im Kaminzimmer veranstaltete der Fürst zu Eulenburg einst schwule Ritterspiele mit dem Kaiser (Wilhelm II.). Nach einer Veröffentlichung des Journalisten Maximilian Harden entwickelte sich daraus einer der größten Skandale des deutschen Kaiserreiches. Betroffen waren laut Wikipedia „prominente Mitglieder des Kabinetts in den Jahren 1907 bis 1909“. Ihr homoerotischer Zirkel um den Kaiser wurde „Liebenberger Kreis“ genannt.

An diese preußisch-militärische Verschwörung erinnert heute nur noch der Name der Berliner Schwulenmagazins: „Siegessäule“. Diese Schandsäule wollten Anarchisten in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts mehrmals in die Luft sprengen, und dann die alliierten Bomberpiloten, aber es war nie soch richtig dazu gekommen. Das Schwulenmagazin wählte den etwas unglücklichen Namen auch, weil sich an der Siegessäule eine öffentliche Toilette befindet, die Treffpunkt der Westberliner Schwulen war – und bis zur Abschaffung des Schwulen-Paragraphen von der Polizei überwacht wurde. Bis dahin – 1994 (!) – hatte man 64.000 Menschen mit diesem Paragraphen (175) verurteilt.

Das Seeschlößchen erwarb zuletzt die Deutsche Kreditbank (DKB): Die bayerischen Banker ließen alles gründlich renovieren und hängten über 100 Geweihe in der Eingangshalle ab. Auf fast allen stand „Erlegt: A.Neumann“ – ein zusammen mit Walter Ulbricht in Ungnade gefallenes ZK-Mitglied, ehemaliger Spanienkämpfer, der sich dorthin verbittert zurückgezogen hatte die letzten Jahrzehnte – und das SED-Gästehaus quasi besetzt hatte. Von wo aus er anscheinend täglich jagen gegangen ist. Ähnlich war es dann nach der Wende mit dem „One-Dollar-Man“, den die Treuhand dort als Verwalter einsetzte: Er krallte sich in das Seeschlößchen und als man ihn endlich rausgeklagt hatte, fehlten etliche Gemälde. Die bayrischen Banker, die daraus dann ein Hotel mit Partypavillon am Seeufer machten, hatten nicht gedacht, dass die Vergangenheit des Ortes diesen bis heute prägt – insofern das Seeschlößchen-Hotel schon bald nach der Eröffnung zu einem Hide-Away für Berliner Schwule wurde.

Im dazugehörigen „Kutscherhaus“ hatte sich nach der Wende ein westdeutscher Hubschrauber-Testpilot im Ruhestand: Baron von Engelhardt, Neffe der Widerstandskämpferin Libertas, mit seiner Frau eingemietet: Ihm ging es um seine bewußten Erinnerungen. Einmal, so berichtete er dem Rundfunk, habe Hermann Göring ihn auf seinen Schoß gezerrt und er, der damals Siebenjährige, habe dem Reichsmarschall eine runtergehauen. Auch Libertas wurde mehrmals auf den Schoß des Reichsjägermeisters gesetzt. Später trat sie für kurze Zeit der NSDAP bei, ab 1942 sammelte sie jedoch heimlich und gemeinsam mit dem Schriftsteller Alexander Spoerl in der Kulturfilmzentrale Bildmaterial über Gewaltverbrechen an der Ostfront. Diese Informationen wurden zum Ausgangspunkt für ein Flugblatt. Nach der Entschlüsselung geheimer Funksprüche des Nachrichtendienstes der Roten Armee konnte die Gestapo sie und ihren Mann verhaften.

Die von Harro Schultze-Boysen bis 1933 herausgegebene Monatszeitschrift „Der Gegner“ wurde ab 1999 von den Prenzlauer Berg Anarchisten des Basisdruck-Verlags neu herausgegeben, sie erscheint unter mehrmals verändertem Titel noch heute als Vierteljahreszeitschrift.

Die „Rote Kapelle“ gab es bis 1979 – bis zum Tod von Reinhard Gehlen. Der BND-Gründer und -Chef glaubte fest an ihre Weiterexistenz nach ihrer Zerschlagung und steckte mit seiner Paranoia auch seine Umgebung im Nachrichtendienst an. So gab eine seiner Mitarbeiterinnen, Rosemarie Beyer, im Rang einer Oberregierungsrätin, Ende 1967 im Bundespräsidialamt zu Protokoll, dass in der Führungsspitze des BND eine „Rote Kapelle“ existiere, die nun den Dienst ihrerseits systematisch zerschlage. Recherchen ergaben dann jedoch, dass sie ein Rad ab hatte. Rolf-Dieter Müller schreibt in seiner Gehlen-Biographie (siehe unten): „Mit großer Genugtuung wird Gehlen in diesen Tagen [1972] im Fernsehen verfolgt haben, wie an sieben aufeinanderfolgenden Sonntagen ein Dokumentarspiel über die ‚Rote Kapelle‘ ausgestrahlt wurde, das Franzosen und Italiener produziert hatten und auf eine ‚Spiegel‘-Serie von Heinz Höhne aus dem Jahr 1968 zurückging. Der Mythos lebte!“

Damals nahm die internationale Studentenbewegung gerade an Radikalität und Einfluß zu. Ein „Stasi-Spitzel“, wie die Gehlen-Biographen ihn nennen, der nach Felfe Zugang zur BND-Führungsspitze gefunden hatte, berichtete, dass Gehlen im kleinen Kreis vor den „Dutschkes und Hippies“ warnte, die gefährlicher seien als allgemein angenommen werde. Nur solche effektiven „Nachrichtendienste“, die wie im Kommunismus ohne Verzögerung durch Technokraten und Politiker sofort die richtigen Maßnahmen ergreifen, könne deren Einfluß stoppen – und die westliche Welt erhielte wieder eine Chance. Im Jahr darauf, 1968, nahm Gehlen an den Beratungen der BRD-Regierung über die „Studentenunruhen“ teil. Diese waren seiner Meinung nach natürlich durch den „Osten“ verursacht.

Am 30. Mai 1968 äußerte Gehlen laut einem Stasi-Spitzel: Die Hauptschuldigen seien jedoch die Alliierten. Sie seien bestrebt, die Demokratie Amerikas einfach auf die Bundesrepublik zu übertragen, was nicht gehe. Die Mentalität der Deutschen wäre so geartet, dass sie keine Demokratie gebrauchten. Sie benötigen lediglich eine starke Regierung. Er, Gehlen, hoffe, dass die NPD diese starke Regierung eines Tages bilden werde und sich zu der Partei entwickle, die die jetzige Demokratie abbaut und hart durchgreift.

Gehlens Cousin, der Philosoph Arnold Gehlen, der von den linken Studenten scharf angegriffen wurde und dessen Lehrstuhlbewerbung nach Heidelberg Adorno und Horkheimer verhindert hatten, äußerte zur selben Zeit die gleichen „rechtskonservativen“ politischen Vorstellungen. (Wie aktuell „68“ doch ist! Für die rechte „Junge Freiheit“ ist Arnold Gehlen heute fast schon wieder ein Hausphilosoph.)

.

.

Neues Russland

.

Das Hamburger Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, der von Anfang an engen Kontakt zum BND hielt, berichtete 2003: „Als der CIA-Agent Milt Bearden im Sommer 1988 in Berlin eintraf, verfügte die CIA über keinen einzigen Agenten im internen Sicherheitsapparat des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) oder in der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), der für die Auslandsspionage zuständigen Abteilung von Markus Wolf. Nicht etwa, weil die Amerikaner es nicht versucht hätten. Aber alle Männer, die zu einem Seitenwechsel bereit zu sein schienen, entpuppten sich schnell als Doppelagenten.“

Eine CIA-Aktion hatte z.B. darin bestanden, ganz normale DDR-Bürger, jüngere Arbeiter und Angestellte, gegen geringe Bezahlung für Spionagetätigkeiten zu gewinnen. Sie sollten alltägliche Beobachtungen melden, u.a. über Aktivitäten der Volkspolizei und der NVA, über russische Panzer und sonstige Vorkommnisse. Fast alle wurden schon nach kurzer Zeit verhaftet und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Als die Mauer fiel, gelang es den CIA-Agenten dann doch, so wie 1945 die Generalstabsoffiziere von „Fremde Heere Ost“ und der „Abwehr“ von Canaris zu rekrutieren, auch den einen oder andere MfS-Offizier „einzusammeln“, indem sie dazu übergingen, aktive wie ehemalige Mitarbeiter von HVA und MfS direkt in ihren Wohnungen aufzusuchen und sie dort persönlich anzusprechen. „Bald hatten sich so viele ostdeutsche Agenten zur Zusammenarbeit bereit erklärt, dass wir uns in Langley [dem CIA-Hauptquartier in Virginia] fragten, wie wir ein solch weit gespanntes Agentennetz aufrechterhalten konnten. Wir mussten eine eigene Arbeitsgruppe für Ostdeutschland einrichten, die ausschließlich damit befasst war, den Strom geheimdienstlicher Erkenntnisse aus Ost-Berlin zu bearbeiten. Ein Agent stach alle übrigen aus: Er brachte einen kompletten Raum voller Daten an sich, bevor er seinen Dienst quittierte und für den Westen arbeitete.“

Die CIA gab später die sogenannten „Rosenholz-Dateien“ häppchenweise an die Deutschen weiter, wo die Gauck-Behörde, die da schon Birthler-Behörde hieß, sie weiter bearbeitete. „Seit Monaten summen die Computer, noch vier Wochen, dann werden sie auch singen: die Klarnamen von Spitzeln und Spionen, von Zigtausenden, die für die Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) der Stasi gespäht haben – als Agenten im Ausland und als Helfer des Geheimdienstes in der DDR. 280 000 Namen, die der amerikanische Geheimdienst CIA in den Wendewirren erbeutet hatte…So dankbar war die Bundesregierung, dass sie den US-Agenten Bundesverdienstkreuze umhängte. Die Deutschen stießen u.a. auf ‚Topas‘ – die Topquelle Rainer Rupp, der die Stasi aus dem Brüsseler Nato-Hauptquartier beliefert hatte.“ Inzwischen war er Redakteur bei der Jungen Welt geworden.

Die CIA hatte es vor allem auf Markus Wolf abgesehen: Ihre Emissäre aus Washington trafen Wolf in seiner Datscha in Prenden, bei Berlin. „Sie trafen auf einen Wolf, der sich alles anhören wollte, aber nicht daran interessiert war, zur CIA überzulaufen. Er betrachtete das Gespräch als amüsante Unterhaltung und konterte ihr Angebot einer Übersiedlung nach Kalifornien mit dem Hinweis, das Leben in Sibirien sei auch nicht übel.“

Das Münchner Magazin „Focus“ berichtete dagegen 2007, dass die CIA seit 1957 mehrere Offiziere des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) erfolgreich als Informanten angeworben hatte: „Die US-Spionagetruppe hat ihre Erkenntnisse aus den Ostberliner Topquellen strikt für sich behalten. Informationen über ernste Verratsfälle in der Bundesrepublik wurden dem Bundesnachrichtendienst (BND), dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sowie dem Militärischen Abschirmdienst (MAD) erst nach dem Fall der Berliner Mauer mitgeteilt. Die CIA erfuhr den Dokumenten zufolge durch einen Offizier der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) bereits 1988 von einem schwerwiegenden Verratsfall in den Reihen des BND. Erst im Juli 1990 teilten die Amerikaner ihrem Partnerdienst Hinweise auf die Quelle der Stasi mit. Ende September 1990 wurde daraufhin die BND-Regierungsdirektorin Gabriele Gast wegen Landesverrats festgenommen. Sie erhielt eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren und neun Monaten.

Eine Stasi-Agentin in der Zentrale von Daimler Benz kannte die CIA seit 1983 mit Namen und genauer Personenbeschreibung. Aber erst im Dezember 1990 wurde das Kölner Bundesamt für Verfassungschutz über die undichte Stelle beim schwäbischen Autokonzern verständigt. Einige Tipps der CIA stießen bei den deutschen Sicherheitsbehörden sogar auf Ablehnung. Den Hinweisen auf eine weitere Stasi-Agentin beim BND, die seit 20 Jahren für den Osten spionierte, ging der BND im Herbst 1992 nur zögerlich nach. Nach FOCUS-Recherchen wurde die verdächtige Frau identifiziert. Zur Vermeidung eines weiteren Skandals nach dem Fall Gabriele Gast wurde der Vorgang intern als unerheblich eingestuft und nicht der Bundesanwaltschaft gemeldet. Die verdächtige Spionin ging vorzeitig in den Ruhestand.“

Reinhard Gehlens Karriere begann als Leiter der Aufklärung über die Rote Armee, der Abteilung „Fremde Heere Ost“ (FHO) im Generalstab des Oberkommandos des deutschen Heeres (OKH). Bereits 1945 hatte er mit 20 Stahlkisten voller Akten, die er rechtzeitig in den Alpen vergraben hatte, von der CIA den Auftrag und das Geld erhalten, einen neuen deutschen Spionagedienst aufzubauen – gegen die in der DDR stationierte Rote Armee, des weiteren gegen die Sowjetunion und überhaupt gegen die Ausbreitung des Kommunismus in der ganzen Welt. Als Gehlen 1968 in den Ruhestand ging, versteckte er auf seinem Grundstück am Starnberger See (wo sich nach der Wende auch der KoKo-Chef des MfS, Schalck-Goloskowski niederließ) noch einmal „geheime Akten“ (10 Regalmeter) – diesmal aus „seinem“ BND. Aus Sicherheitsgründen sollte die CIA sie ihm dann kopieren und bunkern.

Beim Aufbau seiner „Organisation“ stellte Gehlen dann so viele von seinen Offizierskollegen aus dem Generalstab des OKH wie möglich ein, zudem insgesamt 17 Angehörige seiner Familie, inklusive der FHO-Sekretärin Annelore Krüger, die ab 1947 seine Geliebte war und zu einer der wichtigsten Leute in der BND-Zentrale wurde. Gehlen stellte allerdings auch, ohne es freilich zu wissen, einen fähigen Doppelagenten der DDR ein: Heinz Felfe. Heute hat der BND 6500 Mitarbeiter und residiert im zweitgrößten Gebäude Berlins, sein Jahresbudget liegt bei fast einer Milliarde Euro, er übermittelt monatlich 1,3 Milliarden Metadaten an die „National Security Agency“ (NSA).

Als 1971 fast zeitgleich ein mehrteiliger „Spiegel“-Bericht über den BND und die Memoiren von Gehlen „Der Dienst“ erschienen, meldete die „New York Times“schnell, Gehlen habe darin Martin Bormann, den Chef der Parteikanzlei der NSDAP, als Agenten Stalins enthüllt, wobei es eine Verbindung zwischen Bormann und der „Roten Kapelle“ gab oder geben würde. Der ehemalige Mossad-Chef Isser Harel schätzte Gehlens Enthüllungen als sehr wichtig ein, man müsse ihnen nachgehen. Weil dann die englische Ausgabe der Memoiren mehr Material als die deutsche enthielt, ergänzte „Publishers Weekly“: Es stünde darin so viel Neues vom „German Spymaster“, dass die Geschichte des Zweiten Weltkriegs neu geschrieben werden müsse, z.B. dass Gehlen als Freund von General Mosche Dajan diesem half, den israelischen Geheimdienst aufzubauen.

Gehlen glaubte bis zuletzt, dass die Gestapo die „Rote Kapelle“ nicht vollständig zerschlagen habe, dass die, die unentdeckt geblieben waren, nach 1945, (so wie auch seine Generalstabsoffiziere in der Abteilung „Fremde Heere Ost“ weiter machten) d.h. dass diese Antifaschisten den Westen weiterhin kommunistisch unterwanderten und womöglich auch für die Sowjets/ die Russen weiter spionierten. Außerdem ging Gehlen davon aus, dass Hitlers Kanzleichef Martin Bormann, in dessen ehemaligem Büro er saß, nicht gestorben sei, nach seiner Flucht aus dem Führerbunker am 2.Mai 1945, sondern zur Roten Armee übergelaufen sei. Und weil CIA und Bundesregierung das alles nicht recht glauben wollten, deswegen sei der Westen über kurz oder lang dem Ansturm des Kommunismus nicht mehr gewachsen.

Gehlen hätte jedoch wissen können, dass man Bormanns Leiche 1973 zweifelsfrei identifiziert hatte. Eine Woche nach der Ermordung der sechzehn „20.Juli“-Gefangenen im Zellengefängnis Lehrter Strasse am 23. April 1945 hatte man bereits Martin Bormann und dem SS-Arzt Stumpfegger auf dem Gelände des Universum-Landesausstellungsparks (ULAP), ungefähr dort, wo heute der Hauptbahnhof steht, tot aufgefunden, sie waren zunächst von russischen Soldaten an Ort und Stelle verscharrt worden, aber nach dem Ausgraben ihrer Überreste 28 Jahre später obduziert worden.

Andererseits, wenn man es genau bedenkt, dann hatten die antikommunistischen Paranoiker in Pullach (bei München) gar nicht so unrecht: Vor allem seit der Auflösung der Sowjetunion und des Ostblocks gibt es nun Rote Kapellen schier überall.

.

.

Spitzel

Spione, die nicht auf die Mächtigen und Einflußreichen, auf die da oben, angesetzt werden, sondern auf die Ohnmächtigen und Einflußlosen, auf die da unten, nennt man Spitzel. Vor einiger Zeit traf ich in der Prenzlauer-Berg-Anarchokneipe „Baiz“, die zu Recht von einem der Wirte als „Spitzelzentrale“ bezeichnet wurde, einen Rechercheur in dieser Richtung. Anschließend gab ich Folgendes zu Protokoll, wie man so sagt:

Der Spitzel, Spion, Verräter, V-Mann, Agent provocateur ist der lichtscheue Tatzeuge des Überwachungsapparates. Das Frontschwein der Herrschenden, das sie vor den Gefahren eines Umsturzes von unten warnt und sogar schützt. Die Chroniken seines schändlichen Tuns reichen für gewöhnlich bis auf den „Urspitzel Judas“ zurück, und enden bei den jeweils aktuell enttarnten „Undercover Agenten“. Dies gilt auch für die vorläufig letzte Chronik, die 2004 von Markus Mohr und Klaus Viehmann veröffentlichte „Kleine Sozialgeschichte“ des Spitzels. Sie endet bei den „Verrätern“ der Westberliner Vorwende-Linken Peter Urbach und Ulrich Schmücker. Ersterer tauchte im Zeugenschutzprogramm unter, letzterer wurde umgebracht. Beide waren laut Wikipedia „Agents Provocateur des Verfassungsschutzes“ (VS).

An die zigtausend als „Spione“ im Ostblock hingerichteten bzw. in Arbeitslager weggesperrten Kommunisten haben sich die beiden Historiker nicht herangewagt: Diese waren oft, wenn überhaupt, dann nur „objektiv“ Verräter – und ihre subjektiven Geständnisse meist unter der Folter zustandegekommen, wobei in Osteuropa genaugenommen jedes Verbrechen als Verrat (am Sozialismus und am ganzen Volk) galt. (1) Dafür haben die beiden Autoren die „IM“s und „OibE“s in der DDR und die inzwischen hüben wie drüben aktiv gewordenen „V-Leute des Verfassungsschutzes“ in der NPD nicht vergessen. „Die aktuellen Beispiele wirken durch ihre reine Lebensfrische“, lobte der Rezensent Ulrich Enzensberger, insgesamt fehle jedoch der Mut zur Zusammenfassung. Wenn nicht sogar eine Theorie des Spitzel.

Es gibt eine „Schwache Dörfer – Starke Wölfe“-Theorie, die hier vielleicht helfen kann. Auf das Thema bezogen würde das heißen, dass eine schwache Linke das Spitzelwesen stark macht, wobei mit „schwach“ hier die Freundschaft innerhalb der Gruppen gemeint ist, die sich in gemeinsamen Aktivitäten langsam entwickeln muß – oder auch nicht. So konnten die „Agents Provocateur“ des Westens schon kurz nach der Wiedervereinigung bei den neuentstandenen Protesten im Osten unangenehm in Erscheinung treten – u.a. bei den Streikdemonstrationen der Kalibergarbeiter aus Bischofferode. Der für die Stillegung der DDR-Bergbaubetriebe verantwortliche Treuhandmanager Klaus Schucht hatte zuvor verkündet: „Wenn man den Widerstand der Bischofferöder nicht bricht, wie will man dann überhaupt noch Veränderungen in der Arbeitswelt durchsetzen?“

Der linke Aktivist und Historiker Markus Mohr veröffentlichte 2010 zusammen mit dem Politologen Hartmut Rübner eine weitere „Gegnerbestimmung“. In dieser Studie ging es um die „Sozialwissenschaft im Dienst der ‚inneren Sicherheit‘“. Zuvor hatte bereits der Leipziger Philosoph Peer Pasternak im Rahmen seiner Doktorarbeit über die Wende in den ostdeutschen Universitäten festgestellt, dass die West-68er mit einer Anstellung dort üppig „Drittmittel“ aus Westdeutschland, insbesondere für ihre „Transformationsforschung“, akquirieren konnten, in der sie „ohne Hemmungen sogar konkrete Handlungsanleitungen für die Politik in Form von Aufruhrpräventions-Konzepten bei Betriebsschließungen lieferten“.

Als der einstige FHO-Generalstabsoffizier Gerhard Wessel am 1.Mai 1968 (!) die Leitung des BND übernahm, hieß es in einer der unzähligen internen Kritiken: „Keine wissenschaftliche Abteilung des BND werde von einem Wissenschaftler geführt. Hier seien nur Generalstäbler oder Managertypen gefragt.“

(Das Zitat findet sich wie auch andere hier verwendete Zitate in der zweibändigen, vom BND abgesegneten Gehlen-Biographie der „Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes“, die vom Politologen Rolf-Dieter Müller 2017 im „Ch.Links Verlag“ veröffentlicht wurde. Wieviel der BND bzw. die Historikerkommission dem linken Berliner Verlag wohl dafür bezahlt haben… Zum Gehlen-Doppelband zählen noch weitere dicke Bände über den BND (insgesamt sollen es 13 werden). Wenn sie so langweilig sind wie die 1372 Seiten der Biographie, d.h. nur aus zur Verfügung gestellten Akten, Memoranden, Briefen, Gutachten, Dossiers, Gedächtnisprotokollen und Stellungsnahmen bestehen und kein Wort über die von Gehlen verantworteten konkreten Aktivitäten (Informations-Beschaffung und -Auswertung) der Sowjetunion, in der SBZ/DDR, im Nahen Osten und sonstwo verlieren, dann sollte der Verleger den Lesern dieser elf Bände für ihre Mühe wenigstens was zahlen. Man muß schon „Der amerikanische Bumerang – NS-Kriegsverbrecher im Sold der USA“ von Christopher Simpson lesen, um daran erinnert zu werden, dass die fabelhaften Feind-Informationen, über die Gehlens Abteilung „Fremde Heere Ost“ im Generalstab des OKH verfügte, dadurch zustande kamen, dass die gefangenen sowjetischen Soldaten, Partisanen und Zivilisten gefoltert wurden: „In Wirklichkeit war Gehlen zu einem Großteil seiner Informationen durch die schrecklichen Scheußlichkeiten des Krieges gelangt: Folterung, Verhör und Hungertod von Millionen sowjetischer Kriegsgefangener. Sogar Gehlens Verteidiger – die in den USA und Deutschland zahlreich vertreten sind – geben zu, dass er eine wichtige Rolle bei der Organisation der Kriegsgefangenenverhöre gespielt hat. Der Erfolg, den diese Verhörmethoden vom deutschen Standpunkt aus hatten, war die Grundlage von Gehlens Karriere. Er begründete seinen Ruf als Geheimdienstoffizier und brachte ihm den Rang eines Generalmajors ein.“

Einige konkrete Informationsbeschaffungs-Beispiele finden sich auch in der Familiengeschichte von Wibke Bruhns „Meines Vaters Land“: Ihr Vater war bei der „Abwehr“ und wurde im Zusammenhang des Stauffenberg-Attentats hingerichtet. Seiner Frau schrieb er am 1.11.1942: Ich habe innerhalb von drei Tagen drei gründliche Verhöre von 12,15 und 18 Stunden Dauer durchführen müssen.“ Die meisten wurden, nachdem er sie „ausgeschöpft“ hatte, erschossen. Einmal kam ihm ein Mädchen aus Leningrad unter, „wieder ein Studentin von einem uns nun schon sattsam bekannten Spezial-Institut, die mit ganz neuartigen Aufgaben per Fallschirm zu uns gekommen war [d.h. von den Deutschen geschnappt worden war]. Sie spricht fließend Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch, kann große Stücke von Geothe, Schiller, Shakespeare, Byron us. auswendig, ist sehr musikalisch, 22 Jahre alt, ganz appetitlich anzusehen – und stockkommunistisch. Es reizt mich zu versuchen, ob man hier nicht mal an einem vielleicht doch ganz wertvollen Objekt aus einer ‚Saula‘ eine ‚Paula‘ machen könnte. Erschießen ist eine verhältnismäßig einfache und schnelle Lösung.“ Er hält es jedoch für falsch, solche „dünn gesäten Vertreter der russischen Intelligenz“, also „die vereinzelten Pflanzen dieser höher entwickelten Gattung, selbst wenn sie zur Zeit noch giftig sind, ohne weiteres auszujäten, sondern möchte versuchen, sie durch Fremdbestäubung zur ‚Mutation‘ zu bringen…Dieser Saula ist vorläufig klar, dass sie ihr junges Leben – ebenfalls vorläufig – mir verdankt, und reagiert auf meine ‚Fremdbestäubung‘ einstweilen offensichtlich positiv.“ Sie schreibt nun für ihn Aufsätze, die von der Propaganda-Kompanie zu Flugblättern umgearbeitet werden. „Dass sie mir nebenbei, nicht ohne erhebliche Gewissensqualen, eine stattliche Anzahl von ihrer roten Dienststelle hierher entsandter Bomben-Attentäter ans Messer lieferte, ist auch immerhin ein Plus für meine Theorie.“ Als er nach Berlin ins Amt Ausland/Abwehr III beim Oberkommando der Wehrmacht (OKW) versetzt wird, erschießt sein Nachfolger diese umgedrehte „Paula“ jedoch, weil sie sich ihm sexuell verweigerte.

Er hat sich derweil einen 18jährigen Russen „aus seinem Pleskauer Reservoir“ (ein Männer- und ein Frauengefängnis), als seinen „persönlichen Burschen“ geschnappt, den er als „Leibeigenen“ mit nach Hause, in die Halberstädter Villa seiner Eltern, nimmt. Seiner Frau besorgt er 1944 ein russisches Hausmädchen, „eine von den Fallschirmspringerinnen in Pleskau, die hierdurch der Erschießung entgeht, sie weint sich anfangs die Augen aus dem Kopf vor Heimweh.“ Aber dann hat sie sich in Halberstadt so eingewöhnt, „dass sie von einem Urlaub in Russland tatsächlich zurückkommt“. Als der Vater der Autorin gehängt wird, dehnt die Gestapo die Sippenhaft auch auf das russische Hausmädchen aus: Sie wird zur Zwangsarbeit in eine Munitionsfabrik geschickt.

Erwähnt sei hier auch noch der lange im Prenzlauer Berg lebende US-Englischübersetzer Phil Hill, der 2015 an einem Herzinfarkt starb. Er war Spezialist für die Hermannschlacht, wobei er sich konkret für die Ausgrabungen der Reste dieser Schlacht interessierte und auch selber Grabungen plante. Phil Hill wurde 1949 als Sohn eines US-Offiziers in Paris geboren, er lebte bis 1963 in Deutschland, anschließend besuchte er eine Highschool in Washington DC, von 1967-70 war er in der US-Armee – und u.a. in Vietnam stationiert, wo er gefangene Vietkong verhörte.

Dazu führte er 2006 auf einem „Vietnamkongreß“ in der Berliner Volksbühne aus: „In Vietnam diente ich bei der Nachrichtentruppe des Heeres als Kriegsgefangenenverhörer. Ich habe dazu in den USA die vietnamesische Sprache gelernt und wurde dann 1969 nach Vietnam geschickt. Ich diente also bei der gleichen Truppe, die in unseren Tagen durch ihre Folterpraktiken im Irak zu traurigen Ruhm gelangt ist, wobei ich sagen muß, dass wir damals organisatorisch nicht in der Lage gewesen wären, ein solches System zu betreiben. Das heißt, die US-Armee hat aus unserer Erfahrung in Vietnam, die eben darin bestand, dass sie unfähig war, die von den Nachrichteneinheiten gelieferten Informationen sinnvoll zu bearbeiten, nicht etwa gelernt, ihre Informationsbeschaffung zu verbessern, sondern sie hat den Schluß gezogen, das wir eine Folterorganisation bräuchten.“

Wie kam und kommt denn nun aber der BND an Informationen ran. In der Gehlen-Biographie der unabhängigen Historikerkommission steht darüber nichts, sondern ausschließlich über die Scharaden, Kungeleien, Kompromisse und Tricks der BND-Leitungsebene mit Politikern, Parteien, fremden Geheimdiensten etc.. Wir erfahren kein Wort über die „Basisaktivitäten“ des BND, sondern nur über seine Überbaupolitiken. Erstere haben Gehlen anscheinend in seinen letzten Jahren auch überhaupt nicht mehr interessiert, er wollte die Einflußreichen oder vermeintlich Einflußreichen mit seinem Geheimdienstwissen beraten, aber dieses Wissen wurde immer weniger und unaktueller.)

.

Forschung im Dienste der Zersetzung

Es war eben von den im BND einst fehlenden Wissenschaftlern die Rede. Inzwischen gibt es schon fast einen ständigen Austausch zwischen Sozialforschern und Geheimdienstlern (2). Von diesen lehren immer mehr an den Hochschulen und unter jenen finden sich immer öfter willige Zuträger. Der Historiker Markus Mohr hat selbst erlebt, „wie leicht es einem linken Wissenschaftler passieren kann, gegen seinen Willen mit einem VS-Wissenschaftler zu publizieren (mit VS ist der Inlands-Geheimdienst: das „Bundesamt für Verfassungsschutz“ gemeint, während der BND eine dem Kanzleramt nachgeordnete „Oberbehörde“ ist). Dem Historiker Mohr blieb dieses Schicksal nur deshalb erspart, weil er seinen Text für einen von Dieter Rucht und Roland Roth herausgegebenen Sammelband zu den sozialen Bewegungen in Deutschland rechtzeitig zurückzog,“ heißt es dazu in der Wochenzeitung „Freitag“. Bei einem Hamburger taz-Autor, der in der Antifa aktiv ist, und den die Autoren ebenfalls der Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst bezichtigten, waren sie jedoch zu vorschnell: Auf einer Veranstaltung der Berliner Antifas im Mehringhof wurde der Betroffene rehabilitiert – und die Autoren kritisiert.

In der Prenzlauer Berg Monatszeitschrift „Konnektör“ kam kürzlich der einst vom IM/Dichter Schedlinsky bespitzelte Autor Henryk Gericke auf eine „Enzyklopädie des Verrats“ zu sprechen, verfaßt von Laszlo Toth. Sie beginnt ebenfalls mit dem Verräter Judas, und vergißt auch nicht Arminius und Stauffenberg, endet jedoch mit dem Zweiten Weltkrieg. Dies traf auch schon für die große Studie der Journalistin Margret Boveri: „Der Verrat im XX. Jahrhundert“ zu. Gericke bedauert diese „Unvollständigkeit“, da der Verrat sich laufend weiterentwickelt – und sein ohnehin labilisierter Gegen-Begriff – die „Loyalität“ – sich „verlagert“ hat. Als Beispiel erwähnt er die „öffentliche Verratsbibliothek WikiLeaks“. Wenn die Unternehmen, bis hin zu den Verkehrsbetrieben und Krankenhäusern, einseitig den „Vertrag“ mit ihren Mitarbeitern aufkündigen, die „eiserne Reisschüssel zerbrechen“, wie man in China sagt, dann bleibt diesen nur noch wenig mehr, als ihr Wissen um Betriebs-Interna auszupacken, was sogar bald per Gesetz noch forciert werden soll. Im Endeffekt ist jeder Mitarbeiter ein potentieller „Whistleblower“ und jeder Penner ein „Schläfer“! Damit wird der bisher zumeist noch auf heterosexuelle Liebesbeziehungen und Ehen beschränkte Verrat vollends epidemisch. Und der „Agents Provocateurs“ vielleicht schon bald ein anständiger Beruf, so wie einst in den US-Klassenkämpfen die Streikbrecher der Agentur Pinkerton.

Neuerdings sind drei dieser „Lumpen“, wie Karl Marx sie kurz und schmerzlos nannte, aufgeflogen, d.h. in der Scene, die sie an die Staatsmacht „verraten“ sollten, enttarnt worden: In der Heidelberger Linken ein „verdeckter Ermittler des LKA“, der sich nach einem Wiener Krimiroman-Kommissar Simon Brenner nannte (sein richtiger Name ist Bromma). In der europäischen Umweltschutzbewegung, ausgehend von England, der „Agent provocateur“ des Scotland Yard: Mark Kennedy alias Stone, auch „Flash“ genannt, weil er so großzügig mit seinem Geld umging und äußerst umtriebig war: Er verfaßte während seiner siebenjährigen Spitzeltätigkeit rund 2000 Dossiers über linke Aktivisten und Gruppen in 22 Ländern. Und in der österreichischen Tierschutzbewegung eine „verdeckte Ermittlerin“ des Bundeskriminalamts (BK) mit dem Decknamen Danielle Durand, die derzeit als Zeugin vor Gericht aussagen muß, wo sie abstritt, mit dem oder den von ihr Bespitzelten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben.

Die ersten beiden Staatsspitzel waren vor ihrer Enttarnung als „verräterische Genossen“ auch in der Berliner Linken aktiv. Der „Engländer“ sogar recht häufig, aber angeblich nur zur „Legendenpflege“, dazu gehörte auch das Anzünden einer Barrikade aus Müllcontainern. Der „Heidelberger“ wohnte um den 1.Mai 2010 bei einem Studenten aus der „linksjugend – solid“: Meas, in dessen Küche er auch photographiert wurde. Meas schätzte ihn als jemand ein, „der gerade politisch eingestiegen und neugierig ist“. Er kannte „Simon Brenner“ bereits aus Heidelberg. Meas hatte dort die SDS-Gruppe mit aufgebaut und der verdeckte Ermittler war als einer der ersten bei ihnen aufgetaucht. Seine Tätigkeit als Provokateur übte er nach zwei Richtungen hin aus: Einmal, indem er in den Berichten an seine LKA-Führungsoffiziere die „Gefährlichkeit“ der Gruppen und Individuen, die er bespitzelte, übertrieb, und zum anderen, indem er versuchte, letztere zu „kriminellen Handlungen“ zu bewegen. Als Meas z.B. in einer SDS-Sitzung erwähnte, dass er ein Fahrrad bräuchte, riet „Simon Brenner“ ihm, sich doch eins am Bahnhof zu klauen, das wäre am Ungefährlichsten. Und als er von einem besonders pazifistisch eingestellten Genossen erfuhr, er studiere Chemie, erreichte Simon Brenner, dass die Polizei bei dem „Chemiker“ eine Hausdurchsuchung durchführte – auf den Verdacht hin, dass er Bomben bauen würde. Zur Rückendeckung seines verdeckten Ermittlers ließ der Innenminister von Baden-Württemberg am 18.1. verlauten, dass dieser „tatsächliche Anhaltspunkte“ dafür geliefert habe, dass die von ihm Ausspionierten „künftig Straftaten begehen“.

„Und dies alles trotz der verfassungsrechtlich garantierten Trennung von Geheimdienst und Polizei,“ schimpft Meas, der den Spitzel im übrigen als einen „übermotivierten jungen Typen“ bezeichnet, „mit dem man sich viel und gut unterhalten konnte und der sich für die Probleme interessierte. Er war total sympathisch.“ Später tauchte er auch in der „Kritischen Initiative Heidelberg“ auf. „Er hat sich ohne Skrupel in das Privatleben eingemischt, sich auf Basis von Freundschaften eingeschlichen.“

Einer der Linken, der nach Simon Brenners Enttarnung bei seinem „Verhör“ im Café „Orange“ dabei war, Mathias, wunderte sich, „dass einer so entfremdet von sich leben kann – und das ist dann sein Beruf. Im Grunde tut er mir leid.“ Die FAZ berichtete von einer Heidelberger Kommilitonin Brenners, die mit ihm zu Demonstrationen nach Berlin gefahren war, und sich nun selbst leid tut: Sie fühlt sich von ihm „belogen und betrogen“. Im Nachhinein will allerdings seine spießige Wohnungseinrichtung und sein Musikgeschmack sie bereits stutzig gemacht haben.

Den vom „Engländer“ – Mark Kennedy – bespitzelten Berliner Genossen Wolf, der ihn ebenfalls, zusammen mit dessen Freundin, in seiner WG beherbergt hatte, „mindestens fünf mal“, traf ich, wie zuvor auch Meas, in der sogenannten „Spitzelzentrale“ – der Anarcho-Kneipe „Baiz“. Auch Wolf, der ein Tattoostudio betrieb, wo sein Spitzel sich jedesmal, wenn er ihn besuchte „behandeln“ ließ, bezeichnet ihn als eine „liebenswerten Menschen“. Als dieser Mensch 40 wurde, lud er Wolf nach England ein – zu einer großen dreitägigen Geburtstagsparty in Herfordshire mit 250 Leuten und vielen Entertainern.

Mark Kennedy bekam für seinen Spitzeleinsatz insgesamt 2 Millionen Euro von seiner „Firma“, der er dafür mehrmals täglich Bericht erstatten mußte. Außerdem wußten die Führungsoffiziere über sein Blackberry-Handy zu jeder Zeit, wo er sich aufhielt. Sein ganzes Equipment und seine „szenetypischen Accessoires“ waren vom Feinsten, er besaß darüberhinaus ein Boot und ein Haus in Nottingham, wo er mit seiner Freundin wohnte. Verheiratet war er mit einer Frau in Irland, mit der er zwei Kinder hat. Sie wußte von seiner Tätigkeit als „Undercover Agent“ in England. Nach seiner Enttarnung gab er der Daily Mail für eine „sechsstellige Summe“ ein Interview, in dem er u.a. verriet, das es neben ihm 15 weitere Spitzel in der Anarcho- und Öko-Scene gab, von denen vier noch immer aktiv seien. Und weil er sich in dem „activist movement“ durch sein Engagement (die sich jetzt als „Agent Provocateurs“-Taten darstellen) sowie durch allerlei Hilfsdienste – von Transporten über Zugblockaden bis zum Anbringen von Protesttransparenten an Kränen – äußerst beliebt machte, stand er nach seinem Ausscheiden aus dem Polizeidienst und seiner Enttarnung plötzlich ohne Freunde (und Freundin) dar. Er flüchtete nach Amerika und lebt dort nun in einem „verbarrikadierten Versteck“ – aus Angst vor seinen Polizeivorgesetzten und den „angry Eco-Activists“. Die englische Presse sieht in ihm eher ein „Opfer“ als einen „Täter“. Er tut ihnen leid.

Nachdem er aufgeflogen war, „switschte“ er nach einer Schrecksekunde sofort vom „Scene-Jargon“ zur „Polizeisprache“, das galt auch für Simon Brenner. Die „Polizeisprache“ beherrschte er sowieso besser, denn seine „linke Ideologie“ war, ebenso wie die von Brenner, eher „unterentwickelt“. Anders bei den Spitzeln in leitenden Funktionen bei den Neonazi-Organisationen (in Deutschland u.a. bei der NPD), die keine doppelte Denkweise für ihren Einsatz brauchen – und deswegen so gut wie keine Probleme haben, ihre „zwei Identitäten auszubalancieren“, wie der englische „Guardian“ das nennt. Schon die Gründung der NPD – durch den Junker Adolf von Thadden – war eine Spitzelaktion, initiiert und finanziert vom englischen Geheimdienst M16. Analog dazu wurde der vormalige Wehrmachts-Geheimdienstler Arnold Gehlen von der CIA beauftragt, einen bundesdeutschen Geheimdienst, den BND, aufzubauen.

Den Beamten von Scotland Yard und vom BKA ist es ausdrücklich verboten, bei ihrer Arbeit als „Undercover Agent“ in der Linken mit den Aktivistinnen ein intimes Verhältnis („taktische Liebesbeziehungen“ genannt) einzugehen. Der Guardian fand heraus, dass von „vier kürzlich identifizierten Spitzeln drei Sex mit Aktivistinnen hatten“. Simon Brenner und Mark Kennedy flogen genau deswegen auf, weil ihre Freundinnen hinter ihre Doppelexistenz kamen – und sie dann ihrerseits verrieten.

Anders der englische Staatsspitzel Jim Boyling alias Sutton, der sich in eine „Öko-Aktivistin“ verliebte, sie heiratete – und über seine Arbeit als „Agent Provocateur“ aufklärte. Das Ehepaar hat zwei Kinder, lebt jedoch inzwischen getrennt. Boyling versuchte, seine Frau zum Rückzug aus der linken Bewegung zu überreden und in seine „Kunst der Täuschung“ einzuweisen, wie sie dem Guardian in einem Interview verriet.