Dieser Pudel kommt nach Corona nicht zurück ins Tierheim. Bereits jetzt klagen die Tierheime darüber, dass so viele Leute, die sich mit Beginn des Lockdowns einen Hund angeschafft haben, diesen nun zurückbringen. „Wir sind mehr als voll,“ hört man bereits.

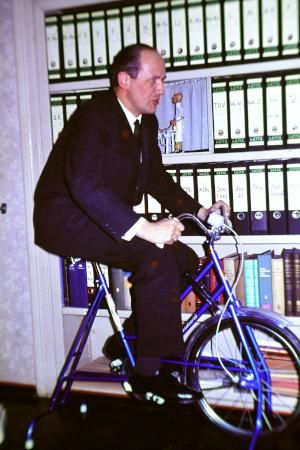

Dabei fing alles so gut an – Corona-Weihnachten 2020, wie das Foto beweist. Es zeigt die Belegschaft eines Tierheims, die fröhlich Weihnachten feier kann, weil alle ihre Hunde quasi noch rechtzeitig einen Platz in einer Familie gefunden haben.

Nun gehen die Hunde jedoch den umgekehrten Weg – zurück ins Tierheim, und sind darüber in den meisten Fällen traurig. Für einige ist es aber vielleicht auch die Rettung.

.

Dieses Zebra wurde nicht gerettet:

.

Zebras

Bei den Zebras geht es stets um ihre Streifen. Manche Zoologen nahmen an, sie würden den Tieren Abkühlung verschaffen. Für Darwin waren sie ein „starkes Argument“ für seine Evolutionstheorie, insofern er Hinweise auf Pferde und Esel mit Reststreifen, z.B. an den Beinen, sammelte, was ihm zufolge auf eine gemeinsame Abstammung mit den Zebras hinwies (alle drei können sich noch untereinander verpaaren). Im Übrigen meinte er, dass die Zebrastreifen die Funktion hätten, sie vor Raubkatzen zu tarnen, indem damit im hellen Licht ihre Umrisse verschwimmen. Das Gegenteil ist jedoch wahr: Gerade wegen ihrer Streifen erkennt man sie im hohen Gras (der Serengeti z.B.) deutlicher als die anderen Grasfresser. Und das sehen auch die Löwen so!

Es gibt noch drei Arten von Zebras in Afrika (eine wurde ausgerottet), man unterscheidet sie an ihren Streifenmustern. Der schottische Embryologe J.B.L. Bard ging davon aus, dass sich die Streifen bei allen dreien aus dem selben „Grundmuster“ im Embryo entwickeln, nur in unterschiedlichen Entwicklungsabschnitten. Im übrigen vertrat Bard die These, dass die Zebras schwarze Tiere mit weißen Streifen seien. Wegen ihres weißen Bauches ging man meist davon aus, dass die Streifen schwarz sind. Für den Evolutionsbiologen Stephen Jay Gould ist unterdes klar: „Wenn die Streifung das Resultat einer Verdrängung von Melanin ist, sind Zebras schwarz, wenn sie dagegen aus einer Ablagerung von Melanin resultieren, sind ihre Streifen schwarz,“ schreibt er in seiner Aufsatzsammlung „Wie das Zebra zu seinen Streifen kommt“ (1986). Zu der von den Buren in Südafrika ausgerotteten vierten Zebraart, den Quaggas, erwähnt Gould den Versuch von Lord Morton, mit dem letzten Quaggahengst eine neue Population aufzubauen. Da er kein weibliches Tier mehr fand, verpaarte er ihn mit einer braunen Araberstute. Das daraus entstandene Fohlen wurde „eines der berühmtesten Tiere in der Naturgeschichte des 19. Jahrhunderts“ und auch seine Nachkommen wiesen noch interessante Streifenmuster auf. Aber nach dem Tod des Quaggahengstes wurde es noch interessanter: Lord Morton verkaufte seine braune Araberstute und der neue Besitzer ließ sie wiederholt von einem schwarzen Araberhengst decken. Dabei kam heraus, dass ihre zwei Fohlen eine „auffallende Ähnlichkeit mit den Quaggas“ aufwiesen. Wie war das möglich? Da mußten selbst beinharte Verfechter der Genetik (wie August Weismann, die nur eine „Kontinuität des Keimplasmas“ gelten ließen) „Nachkommen aus der Entfernung“ (Telegonie) für möglich halten, denn das Phänomen war nicht einzigartig. Eine Weile war die „Telegonie“ dann laut Gould sogar „ein Hauptgegenstand der Forschung“. Für ihn gilt jedoch: „Streifen entstehen nicht aus einer geheimnisvollen vorhergehenden Zebrabeeinflussung, sie stellen einen möglichen Entwicklungsweg für alle Pferde dar.“

Damit sind jedoch noch nicht die Streifen der drei afrikanischen Zebraarten erklärt. In den Fünfzigerjahren gab der Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek den entscheidenden Hinweis. Er kümmerte sich damals finanziell und politisch um eine Ausweitung und Absicherung des Nationalparks „Serengeti“ in Tansania. Dazu zählte er die riesigen Herden, die dort weideten, mit einem Flugzeug, dem er Zebrastreifen aufgemalt hatte (ebenso seinem Landrover). Für den „größten Naturschützer Afrikas“ hielt er jedoch nicht sich, sondern die Tsetsefliege. Dieser Blutsauger überträgt mit seinem Speichel einen Parasiten, der die Schlafkrankheit bei Menschen und die Nagana-Seuche bei ihren Nutztieren verursacht, weswegen man ein großes Gebiet, das sich halbmondförmig um das Kongobecken erstreckt, den Wildtieren überließ, die zwar auch infiziert werden, aber so gut wie immun dagegen sind. Immer wieder versuchten die Kolonialregierungen die Fliege auszurotten: Indem sie Prämien für den Abschuß der Wildtiere und die Rodung von Plantagen zahlten, die Bevölkerung umsiedelten, die Erkrankten in „Konzentrationslager“ sperrten (auf Anraten von Robert Koch), riesige Naturschutzgebiete auswiesen, alle Bäume und Büsche an den Flüssen abholzten und mit Flugzeugen großflächig DDT versprühten. Neuerdings versucht es die Wissenschaft mit männlichen Tsetsefliegen, die man mittels Gammastrahlen sterilisierte. Bis jetzt wurde jedoch keine Schutzimpfung gegen den Erreger (ein Einzeller) entwickelt. Der Grund: die jährlich 70.000 dahinsiechenden Afrikaner sind kein lukrativer Markt, ein Pharmakonzern, der ein brauchbares Medikament entwickelte, vermarktet es nun als Enthaarungsmittel.

Bernhard Grzimek experimentierte in der Serengeti mit Attrappen – aufblasbare Huftiere in Originalgröße, damit wollte er testen, inwieweit die Angehörigen ihrer Art, aber auch Raubtiere, auf die bloßen Umrisse eines Tieres reagieren. Der englische Veterinär Jeffrey Waage experimentierte dann ebenfalls mit solchen Attrappen, schwarze, graue, weiße und schwarzweiß gestreifte. Er wollte damit jedoch die Reaktion von Tsetsefliegen testen: „Die dunklen Attrappen gegen den hellen Horizont lösten die stärksten Anflüge aus, die zebragestreiften aber nahezu keine,“ schreibt der Ökologe Josef Reichholf in seinem Buch „Naturgeschichten“ (2011). „Der Grund liegt in der Natur der Fliegenaugen. Sie sind aus Tausenden von Einzelaugen zusammengesetzt. Damit erfassen sie sehr schnell, sehr viel besser als wir Menschen, schnelle Bewegungen. Aber sie bilden Körper dementsprechend weniger genau ab und im Flug erst recht. Nähert sich eine Tsetsefliege einem auf der Savanne grasenden Zebra, löst sich beim Anflug der Körper optisch in Streifen auf, die nichts mehr besagen.“ Woraufhin die Tsetsefliege abdreht und gleich daneben z.B. ein graues Gnu anfliegt, denn die Zebras grasen gerne zwischen ihnen. Das Streifenmuster tarnt sie also nicht vor Löwen, aber vor Fliegen. Deswegen haben Zebras auch die wenigsten Erreger der Nagana-Seuche in sich. Und jetzt versteht man auch, warum das Quagga nur wenige Streifen am Hals und an den Vorderbeinen besaß: „Seine Vorfahren hatten den Lebensraum der Tsetsefliege nach Süden hin verlassen. Die Streifen scheinen nun keinen Vorteil mehr gehabt zu haben und nahmen vermutlich von Generation zu Generation ab“, wie das Berliner „Museum für Naturkunde“ schreibt.

2013 erschien eine Aufsatzsammlung der Landschaftsplanerin der TU Dresden, Catrin Schmidt: „Eine Fliege macht Landschaft“. Darin weist sie nach, dass im Bestreben, die Fliege auszurotten und ihr Verbreitungsgebiet gleichzeitig den Wildtieren, u.a. 250.000 Zebras, zu überlassen, eine „Kulturlandschaft“ von der Größe der DDR allein in Tansania entstand, das zu den „Perlen unseres Weltnaturerbes“ zählt. Damit gehört die Tsetsefliege „zweifellos zu den größten Hindernissen der Kolonisierung Afrikas“, mehr noch: „Alle bisherigen Versuche sie auszurotten endeten mit einer weiteren Ausdehnung des Herrschaftsbereiches der Fliege,“ die dabei auch das Überleben der Zebras sichert.

.

Dieses Wombat-Baby wurde aber gerettet:

.

Das kann man endlos fortführen – helfen und töten, aber nun zu was anderem:

Weiter helfen

Kürzlich postete das „Archiv der enttäuschten Erwartungen“ auf Facebook eine Mail von einem „Service Team“ an einen der Archivare: „Guten Tag, vielen Dank für Ihre Nachricht – gerne helfe ich Ihnen weiter. /Leider können wir Ihnen in diesem Fall nicht weiterhelfen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen und wünsche noch einen schönen Tag.“

Das ist ein rasender Stillstand in der Kommunikation, wie man ihn ähnlich schon in vielen „Call-Center“-Verhandlungen empfunden hat, aber auch beim Korrespondieren mit Behörden, Versicherungen, Wohnungsbauunternehmen etc.. Man könnte das aber auch dem „Archiv der verpassten Begegnungen“ andienen: Weil es einem um eine eigene „Sprache zu tun ist, kann man mit einer solchen quasi offiziellen „Sprache“ nichts anfangen, eine Zurückweisung, die sich im Nachhinein als „verpasste Begegnung“ bedauern ließe. Wie viele Romane handeln von ihr? Ein Künstlerehepaar wollte sie einmal alle in einem Bibliotheks-„Saal der verpaßten Begegnungen“ versammeln. Zum Glück war das nur eine „Projektidee“. Sie hatten sich noch mehr solche Säle mit poetischen Namen ausgedacht – für eine neue „Bibliothek von Alexandria“.

Im Frankfurter „Karl-Marx-Buchladen“ haben wir mal eine Woche überlegt, ob man danach nicht den Bücher-Bestand (AKWs, Feminismus, Anarchismus usw.) neu sortieren könnte – nach den romantischen Abteilungen der Bibliothek. Es ging nicht: Man hätte dazu alle Bücher im Laden gründlich lesen müssen, und dazu kommen fast täglich neue.

Die Dosengemüse-Einräumer in den Lebensmittelläden haben es da einfacher: Es gibt höchstens fünf Sorten Karotten, Erben oder Bohnen und die Hersteller versuchen zu verhindern, dass da noch eine sechste Sorte ins Regal kommt. Und selbst, wenn es mehr wären, bliebe es offensichtlich, zu welchen Sorten sie die Dosen (mit Foto vom Inhalt auf dem Cover) stellen müssen. Für die Käufer gibt es in großen Läden noch extra Tafeln in den Gängen mit der Aufschrift „Dosengemüse“. Das zusammen hilft weiter.

Während in den Buchläden die Diskurskonjunkturen wechseln: Marxismus, Feminismus, dann Strukturalismus, jetzt Akteur-Netzwerk-Theorie. Nicht zu reden von PC, Gendertheorien, Klimadebatten…Diese Konjunkturen lassen sich noch mit „Dosengemüse“-Tafeln dem Buchkäufer nahe bringen. Aber man muß anders als beim Gemüse zuvor jede einzelne „Dose“ genau prüfen. Beispiel: Eine zeitlang und eigentlich bis heute greife ich gerne zu Büchern mit einem Tiernamen im Titel – so wie „Der Gesang der Lachse“. Es gibt da die absurdesten Titel: „Das Schnurren der Einzeller“ oder „Der Schrei des Schmetterlings“ z.B.. Wenn in der Titel-Richtung nichts geht, auch nicht in Richtung Pflanzen, dann findet sich auf dem Umschlag garantiert ein Tier (oder eine Pflanze) oder mehrere oder gar beide zusammen. Auch da greife ich gerne auf dem Neuerscheinungstisch zu. Aber noch jedesmal bin ich enttäuscht worden: Fast alle diese Tier- und Pflanzentitel enthalten nicht das Tier oder die Pflanze, um die es angeblich gehen soll (so wie bei Karotten in einer Dose Karotten), manchmal enthalten sie überhaupt Nichts über Tiere und Pflanzen, auch wenn ein Dschungel auf dem Cover abgebildet ist. Eigentlich geht es fast immer und immer wieder aufs Neue bloß um sexuell konnotiertes Menscheln – in den unterschiedlichsten Kontexten, Orten, Verwicklungen. Mal höchst anspruchsvoll, mal schlicht oder kitschig.

Nun ja, man kann mir da nicht weiterhelfen – bei diesen Lektüre-Täuschungen. Die vielleicht dem wachsenden Interesse für Natur, Ökologie, Tiere und Pflanzen mit einem Etikettenschwindel entgegen kommen wollen, eine Art Marktmimikry. Und schlimmer sind sowieso jene, Bücher, die zu einer Diskurs-Konjunktur, sagen wir „Pandemien“, erscheinen und wo der Titel genau das meint, um was es dem Autor in seinem Buch geht, er aber partout keine neuen Erkenntnisse hat und auch nicht gut erzählen kann. Genau das Gegenteil also von dem Buch „Falsche Pandemien“ des Lungenarztes und Gesundheitspolitikers Wolfgang Wodarg. Aber, frug ich mich nach der Lektüre: Hilft mir/uns das weiter? Der Schlüsselbegriff dieses Basisdemokraten ist „Kommunikation“ – in evolutionärer, sozialer und ökologischer Hinsicht. Wir brauchen die ständige Auseinandersetzung mit Mikroorganismen von ihrem Beginn an, um unser Immunabwehrsystem sozusagen laufend auf den neuesten Stand zu bringen. Sie tun das umgekehrt auch, um unser Immunsystem zu unterlaufen. Lockdown, Test, Impfung und Maske sind deswegen kontraproduktiv. So weit so gut, aber trotzdem muß ich immer wieder Tests machen und eine Maske tragen (FDP2), die mit meinem Schweiß schon nach kurzer Zeit zu einem wahren Mikrobensack wird. Und dabei kommt der Druck dafür nicht nur „von oben“ sondern auch und gerade „von unten“, von der „Basis“, wie die Bürgerinitiativen das nennen. Nicht verschweigen will ich, dass es auch einen „Druck“ auf die Medien gibt, deren rigorose staatstragende Funktion in dieser Diskurskonjunktur immer mehr Leuten auf den Sack geht. Über all dem gibt es auch noch einen krankmachenden Virus, den man nicht recht versteht, auch nicht Christian Drosten, der es mit seinem PCR-Test nahezu weltweit dingfest machen will, laut Wodarg. Zwar wehren wir uns, Gentomaten zu essen, haben aber nichts gegen eine „Impfung“, die aus uns GmOs macht – genetisch manipulierte Organismen. Die Angst, mit dem Virus angesteckt zu werden ist größer.

Christian Drosten sieht das positiv: „Wir leben davon, dass wir für die Geimpften Freiheiten erlauben“ https://youtu.be/VUHEEzEyo6g

Derzeit ist viel von „Fake-News“ die Rede, also von falschen Nachrichten, die im Internet verbreitet werden – und alle, die es besser wissen, rufen sofort:„Fake News!“. Der Sender n-tv meldete kürzlich empört: „‘Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock will nicht Haustiere verbieten‘ – doch diese und andere Falschnachrichten über die Politikerin verbreiteten sich in sozialen Netzwerken und Medien. Einer Studie zufolge ist vor allem die Grünen-Chefin von solcher Desinformation betroffen…Unter den drei Bewerbern für das Kanzleramt entfielen 71 Prozent der falschen oder irreführenden Angaben auf Baerbock, hieß es in einer Studie des Kampagnennetzwerks Avaaz.“

Dieses in den „sozialen Netzwerken“ nach Fakes fahndende Netzwerk hat einen Kampagnendirektor, der laut n-tv alle Akteure aufforderte (nicht die Fake-News-Produzenten sondern die wahren News-Macher!), sich die Frage zu stellen, ob sie nicht „gerade den Verbreitern von Falschnachrichten in die Hände“ spielten, wenn sie „ihre Lügen aus Facebook-Gruppen und Telegram-Chats auf die Fernsehbildschirme und Handydisplays von Millionen deutschen Wählern und Wählerinnen bringen“. Direkt in ihre Gehirne. Auch ein Fake-Virus ist ein Virus.

.

.

Helfende Tiere

Die Zeitschrift „Freiheit für Tiere“ berichtet in der Nr.3/2018: „Delfine retten Surfer vor Hai-Angriff“ und „Hund rettete zweijährigem Jungen das Leben“. In der auf „hard facts“ versessenen Verhaltensforschung nennt man solche Geschichten „Anekdoten“.

Die amerikanische Schriftstellerin Kristin von Kreisler fing vor 18 Jahren an, sich für Tiere zu interessieren, die einer anderen Art „selbstlos“ aus einer Notlage halfen. Dabei erfuhr sie auch einige Anekdoten über streunende Hunde, die ihrer Meinung nach „oft erstaunliche Taten vollbringen, um Menschen zu retten“. Z. B. rettete einer einem Mann in Kanada, der nachts im Schnee stecken geblieben war, das Leben, indem er im Dorf durch Bellen einige Leute weckte, denen es dann gelang, den Mann zu bergen. In einer anderen Geschichte retteten zwei streunende Hunde in Missouri ein Kind, das sich im Wald verlaufen hatte. Und in Kalifornien schützte ein verwilderter Rottweiler-Mischling ein Kind davor, überfahren zu werden. Die dankbaren Eltern vermittelten dem Hund dafür ein „neues Zuhause“.

Die Autorin sammelt auch nach der Veröffentlichung ihres Buches über Beherzte Tiere“ (1999) weiter solche Geschichten, die davon handeln, dass „Tiere Mitgefühl zeigen“. Sie interviewte dazu aber auch sieben Biologen und Veterinärmediziner. „Nur einer dieser Experten“ teilte ihre Ansicht, „dass Tiere zu Güte und Mitgefühl fähig sind“. Die anderen interpretierten dagegen solch ein Verhalten z. B. bei Hunden als „Rudelinstinkt“ oder „Selbstschutzmechanismus“ – sie helfen anderen aus ihrer Sippe, „um den Fortbestand der eigenen Gene sicher zu stellen“, oder sie helfen einem nicht-verwandten Tier der eigenen Art, „damit ihnen in einer ähnlichen Situation auch geholfen wird,“ oder sie verbessern damit „sozusagen auf Umwegen“ ihre eigenen Lebensumstände: Stets wird die Empathiefähigkeit eines Tieres als Pseudoaltruismus begriffen. Zudem akzeptiert die exakte Naturwissenschaft sowieso keine Anekdoten (Einzelfälle): „Ohne kontrollierte Experimente, sorgfältige Aufzeichnungen und verläßliche Daten, die man anschließend auswerten könne, seien diese Geschichten völlig wertlos“, meinten die Wissenschaftler. Eine Veterinärmedizinerin sagte es so: „Bis uns die Tiere nicht selber sagen können, was sie fühlen und denken, – und zwar in einer Sprache, die wir verstehen -, so lange tappen wir im Dunkeln.“ Kristin von Kreisler, die ihre Anekdoten „true stories“ nennt, ist jedoch der Meinung: „Tiere drücken sehr wohl ihr Mitgefühl aus – zwar nicht in Worten, aber in Taten. Und diese sprechen eine deutlichere Sprache als Worte es jemals könnten.“

Ähnlich wie Kristin von Kreisler sammelt der Indologe und Psychoanalytiker Jeffrey Moussaieff Masson Beobachtungen von tierlichem Verhalten, in denen u.a. von Empathie und dem Ausdruck „edler Gefühle“ die Rede ist. Er schrieb das Vorwort zu ihrem Buch. Für seine eigenen Fallsammlungen sucht er solche Berichte jedoch eher in den ethologischen Studien, dennoch will er diese „Anekdoten“ nicht aus dem „wahren Wissen“ verbannen, denn das hieße, spontanes Verhalten bei Tieren zu leugnen – letztlich ihre Individualität, und dabei zu bleiben, dass nur der Mensch (mit seinem freien Willen) ein „nicht festgestelltes Tier“ ist, wie Nietzsche meinte, der das allerdings für einen Mangel hielt.

Eine geradezu globale Anekdotensammlung von Haustierbesitzern hat der englische Botaniker Rupert Sheldrake Ende der Neunzigerjahre als Forschungsprojekt via Internet begonnen. Sie ist noch nicht abgeschlossen. Es geht ihm um eine Untersuchung dessen, was man gemeinhin die übersinnlichen Fähigkeiten von Tieren nennt (die z.B. lange vor den Menschen ein Erdbeben spüren), und speziell um das Einfühlungsvermögen von Haushunden und -katzen ihren Besitzern gegenüber. Sheldrake spricht von „gegenseitiger Hilfe“ und stellt sich damit, von Kropotkin inspiriert, in einen Gegensatz zu Neodarwinisten wie Richard Dawkins (und dessen Theorie vom „egoistischen Gen“).

Mit „gegenseitiger Hilfe“ meint Sheldrake solche Haustiere, die „trösten und heilen“. In den gesammelten 120 Berichten über ein derartiges Verhalten von Hunden, so schreibt er in seinem Buch „Der siebte Sinn der Tiere“ (2003), gehe es immer wieder darum, wie einfühlsam sie auf einen Menschen, der traurig oder krank ist, reagieren. Einige werden bereits gezielt als „Therapiehunde“, in Pflegeheimen z. B. , eingesetzt.

Der US-Arzt David Dosa berichtet in seinem Buch „Oscar“ (2010) von einem Kater, der mit anderen Tieren zusammen in einer Geriatrieklinik lebte und genau „wußte“, welcher Patient gerade starb: er kam an, legte sich zu ihm aufs Bett und schnurrte.

In Würzburg gründeten zwei Frauen einen Verein „Tiere helfen Menschen“ und in Saalfeld-Rudolstadt gibt es den Verein „Die Seelentröster – Tiere helfen Menschen“, auf ihrer Internetseite heißt es: „Unbestritten ist die Tatsache, dass Tiere den Menschen gut tun, ob wir nun gesund oder krank sind.“ Der Verein rät zur Anschaffung eines Tieres – z.B. für ein Kind: „Kinder können sich oft besser entwickeln, wenn ihnen ein Tier als Gefährte zur Seite steht. Die Tiere können hierbei Identifikationssymbol, Tröster, Freund sein.“

In ihren Erinnerungen „Hartes Brot – aus dem Leben einer Bergbäuerin“ (1989) schrieb Barbara Passrugger: „Wenn mir so richtig schwer ums Herz war, ging ich in den Stall und habe das der Kuh erzählt, habe geweint, habe sie um den Hals genommen. Sie hat mich mit der Zunge abgeschleckt, den Kopf zu mir gelegt, und mir ist vorgekommen, die Kuh versteht mich. Der konnte ich mein Herz ausschütten.“ In Beate Morgensterns Dorfroman „Nachrichten aus dem Garten Eden“ (2007) sagt die Icherzählerin: „Auf einem Bauernhof, wie wir ihn haben, muss man sich nie ganz verlassen fühlen. Man kann immer bei die Tiere gehen.“ Der schleswig-holsteinische Bauer Matthias Stührwoldt schreibt in einem seiner Bücher über seine erste Lieblingskuh. Als er 14 war und Liebeskummer hatte, ging er zu ihr: „Sie lag auf der Weide; ich setzte mich daneben. Ihre großen Augen glotzten teilnahmsvoll. Ein aufmunterndes Rülpsen reichte, um mich fröhlicher zu stimmen. Ich bettete meinen Kopf auf ihrem Rumpf und lauschte den beruhigenden Pansengeräuschen. Tröstend käute sie wieder.“

Der bayrische Rindertransporteur Waldemar erzählte dem TV-Moderator Max Moor, dass er im Kuhstallt geboren wurde: „Meine Mutter war grad am Melken und dann ist sie nicht mehr hochgekommen vom Schemel, weil die Wehen plötzlich so stark angefangen sind, und dann hat sie sich einfach ins Stroh unter die Kuh fallen lassen und hat gerufen, es geht los, aber lasst’s mich hier bei meiner Vroni, die kennt des doch selber so gut, ich mach das schon mit der Vroni.“ So kam Waldemar zur Welt. „Und die Vroni, die gute Kuh, hat sich die ganze Zeit nicht gerührt, ist nur g’standen über der Menschenfrau und hat sie bewacht. Die Mutter schwört heute noch, ohne die Vroni hätt sie das nicht überlebt.“

.

.

Werkzeugkästen

Wieviele Werkzeugkästen ich schon gehabt habe in meinem Leben, angefangen mit einem für Laubsägearbeiten und Drachenbau? Später hing in meinem Kinderzimmer ein Holzschrank an der Wand, der etwa 20 Werkzeuge zur Holzbearbeitung enthielt. Zuletzt verlieh ich einen 80teiligen Werkzeugkasten, vergaß aber an wen, und erwarb dann einen unschlagbar billigen 160teiligen Werkzeugkasten aus China im „Baumarkt“, als man dort wieder ohne große Coronamaßnahmen und „Zeitfenster“ einkaufen konnte.

Als wir einige Jahre auf dem Land lebten und dort ein Bauernhaus modernisierten, ging ich, so oft wie jetzt in einen Buchladen, in ein Eisenwarengeschäft in der Kreisstadt, in dem die Verkäufer noch graublaue Kittel trugen. Wenn man nicht genau den Fachbegriff, sagen wir „Stichsäge mit Pendelhub“ oder „Torx“ für Innen-Sechsrund-Schrauben, wußte, hatte man bei ihnen schlechte Karten. Es war eigentlich ein Geschäft für Handwerker – noch nicht auf „Do-it-yourself“-Kunden eingestellt. Und dass man von allem immer nur einen Gegenstand oder nur einige wenige brauchte, die man umständlich beschrieb, machte sie nervös, auch dass man statt einer „Hilti“-Bohrmaschine für Profis eine billige „Black & Decker“ wollte.

Das Gegenteil erlebte ich Jahre später auf den dörflichen Wochenmärkten in Burma, wo jedes Werkzeug (für Handwerk, Küche, Garten und Landwirtschaft) ein Unikat war. Da ich quasi Werkzeuge sammel, hätte ich am Liebsten alle dort gekauft, aber sie waren einzeln schon zu schwer – ein „Masse-Ding“ in der doppelten Bedeutung, wenn ich auch nur eins davon mit nach Hause geschleppt hätte für meine Sammlung. Der Philosoph Martin Heidegger unterschied laut Wikipedia zwischen „Vorhandenem“ und „Zuhandenem“ (z. B. Werkzeug). „Ein Hammer ist dabei für ihn primär durch seinen sinnhaften Bezug zum Menschen und zu anderen Dingen in der Welt charakterisiert. Erst wenn er von dem Beziehungsgeflecht entkleidet wird – beispielsweise indem er auf eine Waage zwecks Gewichtserfassung gelegt wird –, wird er zum bloß noch vorhandenen Masse-Ding.“

Man sagt auch: „Für Leute, die nur einen Hammer als Werkzeug haben, ist jedes Problem ein Nagel.“ Als ich bei verschiedenen Bauern arbeitete und auf ihren Höfen oft verlegte Werkzeuge fand, gewöhnte ich mir an, die Teile zu sammeln und an ein großes Brett mit Nägeln zu hängen, wobei ich die einzelnen Werkzeuge schwarz umrandete, so dass man sah, wenn eins fehlte. Die Bauern begrüßten diese Neuerung.

Der Wissenshistoriker Michel Foucault meinte einmal: „Nehmt meine Werke als Werkzeugkasten“. Inzwischen gibt es einen völlig idiotischen „philosophischen Werkzeugkasten“. In Westberlin lebte und arbeitete eine zeitlang der Arbeiterkünstler Raffael Rheinsberg, dessen Kunst immer wieder aus Werkzeug-Arrangements bestand, weswegen er sie auch gerne in der Galerie der IG Metall ausstellte. Ich erinnere mich an einen Raum mit zig verrosteten Werkzeugen auf dem Boden, die er aus der Elbe gefischt hatte – vermutlich mit einem Magneten an einer Angel. Ein andern Mal stellte er Werkzeuge und andere Gegenstände aus, die er in den Schreibtischschubläden des verlassenen Narva-Kombinats an der Oberbaumbrücke eingesammelt hatte.

Seine Kunst sah auf den ersten Blick ähnlich aus wie die von jungen Männern auf dem Westberliner „Polenmarkt“ einst ausgelegten, Gebraucht-Werkzeuge, die sie billig verkauften. Ein kurdischer Trödler bot mir dort einmal zwei verrostete Wolfsfallen für 40 DM an – lange bevor der erste Wolf die Oder in Richtung Westen überquerte – im Jahr 2000: der dreibeinige Naum. Als ich dem Händler sagte, es gäbe in Deutschland keine Wölfe, meinte er hellsichtig, es sei nur eine Frage der Zeit, bis ich solche Werkzeuge gebrauchen könne. Ich wußte jedoch nicht: Meinte er, dass ich sie gegen eventuell aus dem Osten eindringende Wölfe benötige oder weil wir wegen der Chinesen uns in bälde als Fallensteller, Jäger und Sammler wiederfänden, womit der Publizist Henryk M. Broder uns gelegentlich droht?

Erst mal kommen immer mehr Werkzeuge und Werkzeugmaschinen aus China: Neulich erwarb ich spottbilig zwei riesige Schraubzwingen von dort, die eine „Hohe Qualität“ haben sollten. Das war doch etwas übertrieben, obwohl auf der Verpackung stand: „Ein Mann, der recht zu wirken denkt, muß auf das beste Werkzeug halten. (Johann Wolfgang von Goethe).“ Aber immerhin hieß es in einer Kundenbeurteilung des Händlers dann: „Ich kann die Produkte im Bereich T-Nut Schienen, Gehrungsschienen und Einlegeplatten für Oberfräsen nur empfehlen!“

Aber es geht hier um Werkzeugkästen: In einer historischen Ausstellung in Amsterdam sah ich einmal einen alten „christlichen Werkzeugkasten“ (für Missionare zur Bekehrung von Heiden) und eine noch ältere „Werkzeugkiste gegen Vampire“ (um sie zu töten) – in beiden war das Wichtigste: Kreuze und Pistolen.

Für Aristoteles waren die Sklaven einst „belebte Werkzeuge“. In maschinisierter Form kommt das der Vorstellung des Genetikers, Nobelpreisträgers und Ritters Paul Nurse nahe, der meinte „lebende Organismen, seien zwar ziemlich komplizierte, aber letztlich verständliche chemische und physikalische Maschinen,“ und das sei „gegenwärtig die vorherrschende Auffassung vom Leben“. – Die er auch in seinem Buch „Was ist Leben?“ (2021) vertritt, das aber bloß eine Art Werkzeugkasten ist, um ein Leben auseinander zu bauen.

.

.

Werkzeugmacher

In Erinnerung an Volker Brauns Geschichte „Die vier Werkzeugmacher“. Erzählt wird darin die „komische und grausame Verwandlung einer Werkzeugmacherbrigade aus der Vorstadt Schweineöde. Von der Geschichte ‚bis hierher glimpflich behandelt‘, besondere Leute, die sich Einfalt leisten konnten, finden sie sich in ihrem Betrieb nicht wieder; sie sind enteignet, entlassen und wieder eingestellt – ‚Aber als was? Als wer?‘“

Die M+E-Unternehmen (der Metall- und Elektroindustrie) sind nicht nur wegen Corona von einer Rezession betroffen, Kapazitätsauslastung und Auftragsbestände sind derart zurückgegangen, dass sie 2019 erstmalig seit neun Jahren wieder Mitarbeiter entlassen haben. „Die Beschäftigungspläne der M+E-Unternehmen lassen keine Besserung erwarten,“ teilt der Arbeitgeberverband Gesamtmetall mit.

Dennoch übertrifft die Zahl der gemeldeten offenen Stellen in den M+E-Berufen weiterhin die Zahl der Arbeitslosen. Die Bundesagentur für Arbeit zählte im August 2019 in den M+E-Berufen 127.900 Arbeitslose, rund 10.100 mehr als im August 2018. Andererseits waren knapp 154.600 offene Stellen gemeldet.

Anfang 2019 stiegen die Bruttomonatsverdienste der Beschäftigten laut Arbeitgeberverband um 3,2 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. 2018 waren die Monatsverdienste aufs ganze Jahr gerechnet um durchschnittlich 2,5 Prozent gestiegen.

Der IG Metall zufolge bewegen sich die Tariflöhne der Beschäftigten in den bundesdeutschen M+E-Betrieben zwischen 2900 und 3200 Euro im Monat, wobei die in Ostdeutschland eher im unteren Bereich und die in Westdeutschland im oberen liegen. Hinzu kommt noch: „Während in den westlichen Tarifgebieten seit der Wiedervereinigung häufig übertarifliche Zulagen gezahlt wurden und werden, verharren die Arbeitgeber in den neuen Bundesländern meist auf Tarifniveau. Nur für wenige Beschäftigte, insbesondere im Bereich qualifizierter Angestellter, die vom Westen in den Osten gezogen sind, wurden und werden dort übertarifliche Zulagen gezahlt. Dies führt in vielen Betrieben zu Ungerechtigkeiten.“

Zur Tarifentwicklung macht Gesamtmetall geltend, dass das Jahresentgelt von 1990 bis 2018 real um rund 31 Prozent stieg. Für die Unternehmen gab es einen „Wiedervereinigungs-Boom“ und zwischen 2006 und 2008 einen „kräftigen Aufschwung“. Von dem Boom konnten jedoch die von der Abwicklung ihrer DDR-Betriebe Betroffenen nicht profitieren – im Gegenteil: In einigen M+E-Unternehmen wurden sogar Ost-Ingenieure in den Westbetrieben als Fließbandarbeiter eingestellt. Das war u.a. beim Wechsel von Narva-Beschäftigten zu Osram der Fall.

Um ihre Betriebe nicht widerstandslos von der Treuhandanstalt abwickeln zu lassen, kam es in einigen M+E-Unternehmen im Osten zu Protesten, Demonstrationen, Warnstreiks und Betriebsbesetzungen – in Oberschöneweide z.B. bei einem Betriebsteil des Batteriewerks BAE.

Bei den M+E-Unternehmen in ganz Deutschland kam es laut einer Statistik von Gesamtmetall zwischen 1999 und 2018 bei durchschnittlich 1000 Betrieben zu durchschnittlich 20tägigen Warnstreiks. Wobei 1999 und 2018 über 2000 Betriebe bestreikt wurden und 2000 und 2010 so gut wie keine.

Aufgrund der globalisierten Konkurrenzsituation bei den M+E-Unternehmen kommt es zu Wettrennen bei der Modernisierung (Roboterisierung) der Produktion, was zu einer ständigen Reduzierung der Belegschaften führt. Wenn nicht sogar die Produktion gleich in Billiglohnländer verlegt wird oder das M+E-Unternehmen sein Profil verändert.

So wurde der Mannesmannkonzern erst an das Mobilfunkunternehmen Vodafone verkauft und dann zerschlagen. Die Krupp AG erwarb die Mehrheit an der Hoesch AG und fusionierte dann mit der Thyssen AG: „Nachdem sich der Aktienkurs nun innerhalb eines Jahres halbiert hat, läuft die Zeit von Thyssen-Krupp im Dax ab,“ schreibt das Handelsblatt. Osram verkaufte alle seine Lampen-Produktionsstätten (die meisten an chinesische Unternehmen) und behielt einzig die Sparte Leuchtdioden, diese läßt das Unternehmen in Malaysia herstellen. Ähnlich war es bei dem kurzen Boom der Solarzellen produzierenden Firmen, die zum großen Teil dem Preisdruck chinesischer Firmen weichen mußten. Besonders gravierend war die Entwicklung bei den Stahlwerken in Ost- und West-Europa: Über die Hälfte wurde abgewickelt und die andere nach mehreren Fusionen vom indischen Unternehmer Lakshmi Mittal aufgekauft.

Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass die Zeit der Industriearbeiterschaft in Mitteleuropa zusammen mit dem sogenannten „Stahlinismus“ an ein Ende kommt, aufgefangen werden die Beschäftigten höchstens im Dienstleistungssektor, der seit dem Internet boomt, aber so niedrige Löhne zahlt, dass die Bundesregierung sich gezwungen sah, eine Mindestlohngrenze festzulegen.

Anders ist die Situation bei den hochtechnisierten Spezialfirmen in dieser Branche, die nicht als Industrie- sondern als Handwerksbetriebe gelten. Hierbei läßt sich die Entwicklung nicht verallgemeinern. So gibt z.B. der für die Werkzeubau Dunkel GmbH in Oberschöneweide zuständige Gewerkschaftssekretär der IG Metall zu bedenken: „Möglich ist z.B., dass irgendwann 3-D-Drucker Einzug bei den Werkzeugmachern halten. Das ändert noch mal alles.“

.

.

Klimaanlagen

Den „Klimawandel“, die „Klimaforschung“, die „Klimaleugner“ – das kennt man, aber „Klimaanlagen“? Der Umweltjournalist Benjamin von Brackel hat in seinem Buch „Der Natur auf der Spur“ (2021) viele Studien versammelt, die nahelegen, dass „der Klimawandel Pflanzen und Tiere vor sich hertreibt“: die auf der nördlichen Halbkugel lebenden in Richtung Arktis und die auf der südlichen in Richtung Antarktis. Oftmals ist es bei den Tieren ihre abwandernde Nahrung, denen sie notgedrungen folgen müssen. Bei den Menschen ist das nicht unbedingt so: Zwar fliehen immer mehr, aus Afrika z.B., in den Norden, weil sie in ihren Geburtsorten kein Auskommen mehr finden, aber gleichzeitig siedeln sich u.a. immer mehr Amerikaner in den heißesten Bundesstaaten (Nevada, Florida und Arizona) an, wo die durchschnittliche Höchsttemperatur im Sommer fast 40 Grad beträgt. Ähnliches gilt für die Europäer, die vermehrt vom Norden in den Süden Europas ziehen. Einer der Gründe ist laut dem US-Schriftsteller John Green (in: „Wie hat ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?“ – 2021) „das Wunder der Klimatisierung. Sie hat das Leben der Menschen in den reichen Ländern tiefgreifend verändert“.

Erfunden hat sie der US-Ingenieur Willis Carrier 1902 für den Buchdruck. Seine Klimaanlagenfirma „Carrier Corp.“ gibt es noch heute – und die Klimaerwärmung tut ihr saugut: Sie ist eine der größten Hersteller weltweit. Carrier hatte den „Prozess des Heizens mit Strom umgekehrt und Luft statt durch heiße durch kalte Spulen laufen lassen,“ schreibt John Green.

Der US-Schriftsteller Eric Dean Wilson arbeitet an einem Buch über Klimaanlagen, denn „Klimaanlagen sind immer politisch,“ wie er seiner Kollegin Eula Biss mitteilte, die das in ihrem „Non-Fiction“-Buch „Was wir haben“ (2021) erwähnt. Wilson fand heraus: „Die erste vollständige und funktionierende Klimaanlage wurde in der New Yorker Börse eingebaut.“

Saudi-Arabien will inzwischen alle Bushaltestellen damit ausrüsten. Auch die größte Milchvieh-Anlage der Welt (mit 50.000 Holsteinkühen) ist ohne elektrische Kühlung – mitten in der dortigen Wüste – nicht denkbar. Ihr Futter wird eingeflogen.

Neuere Hochhäuser, die ganz ohne Klimaanlage auskommen, gibt es nur wenige. Es sind Luxuswohnanlagen. Das höchste Hochhaus der Welt steht in Dubai, der „Chalifa-Turm“. Für die Klimatisierung des in einer Wüstenregion stehenden Hochhauses sind 60 Luftschächte installiert, die wie Kamine in umgekehrter Richtung, also von oben nach unten wirken. Im Gegenzug muss gegen den Überdruck rund um die Uhr heiße und beschleunigte Luft abgesaugt werden, heißt es auf Wikipedia. Hierbei hat man den Effekt der Klimaanlage, die kalte Luft ausbläst, noch einmal umgedreht.

Laut der Internationalen Energiebehörde (IEA) machen Klimaanlagen und Ventilatoren „weltweit rund zehn Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus, und ihren Erwartungen nach wird die Nutzung von Klimaanlagen sich in den nächsten 30 Jahren verdreifachen.“

Als Aushilfshausmeister mußte ich die letzten Jahre im Sommer ein Dutzend Steh-Ventilatoren aus China für die Büros kaufen – jedesmal waren sie in allen Geschäften erst mal vergriffen. Im Spätherbst verschwanden sie seltsamerweise nach und nach aus den Büros – und mußten im nächsten Sommer neu gekauft werden.

John Green schreibt: „Wie die meisten Energie fressenden Innovationen nützt die Klimatisierung hauptsächlich Menschen in reichen Gemeinschaften. Die Konsequenzen des Klimawandels werden dafür vor allem von Menschen in ärmeren Gemeinschaften ertragen.“ Dort, in Indien und Pakistan z.B. sind vor allem die Einkaufszentren stark unterkühlt, weil das vornehm ist, Jugendliche halten sich gerne dort auf, sie sagen, wenn sie sich riesig freuen: „Mir wird ganz kühl ums Herz“. Billige Touristenhotels werben mit „air conditioning“. Man hat dann auf den Zimmern die Wahl: Entweder kann man wegen des Lärms der alten Kältemaschinen nicht einschlafen oder wegen der stummen Hitze im Raum oder wegen der Mücken bei offenem Fenster. Philipinische Freunde von uns, die zur „Berlinale“ im Februar anreisten, schliefen sich hier vor allem in unseren kühlen Gästezimmern aus, obwohl sie bei Manila in einem Haus mit einer modernen, leisen Klimaanlage lebten.

Hierzulande unterbieten sich aber auch schon die Anbieter von Klimaanlagen, die sie einem nachträglich einbauen. Zu ihrer Umweltschädlichkeit heißt es im Internet: „Laut Umweltbundesamt entspricht eine Tonne fluorierte Treibhausgase 1.300 Tonnen CO2-Äquivalente. Zusätzlich erhitzen Klimanlagen in Autos durch den erhöhten Spritverbrauch das Klima. Um bis zu 1,8 Liter pro 100 Kilometer steigt der Spritverbrauch.“ Der österreichische Verkehrsclub erinnert daran: „Das verwendete Kühlmittel von Klimaanlagen ist ein aggressives Treibhausgas und damit extrem umweltschädlich. Rund 150 Tonnen der fluorierten Treibhausgase gelangen durch die Klimanlagen von Österreichs Autoflotte in die Luft! „Die Klimaanlagen in Pkws sind Klimakiller.“

Nicht nur sie, alle Klimaanlagen sind gleichzeitig Ursache und Wirkung der Klimaerwärmung. „Aber Klimaanlagen werden auch deshalb immer häufiger, weil immer mehr Menschen Kontrolle über ihre Innenräume als gegeben voraussetzen,“ meint John Green. Weil in den USA die ideale Büroraum-Temperatur für die Klimaanlage anhand der Temperatur-Päferenzen „von 40jährigen 80-Kilo-Männern in Geschäftsanzügen“ festgelegt wurde, war es den dort arbeitenden Frauen lange Zeit zu kalt, wie eine Studie ergab. Nachdem die Temperatur auf 25 Grad erhöht worden war, stieg ihr „Schreib-Output“ und die „Fehlerquote“ sank. Der Journalist Taylor Lorenz schrieb auf Twitter: „Die Klimaanlagen von Büros sind sexistisch“. Selbst im neuen „GSW-‘Öko-Hochhaus‘“ an der Rudi-Dutschke-Strasse klagten die Mitarbeiter darüber, dass sie nichts individuell regeln durften, um sich wohler zu fühlen. Der Jahresverbrauch an Strom beträgt pro Quadratmeter zwischen 100 und 500 Kilowattstunden, schätzt man.

.

.

Weltretter

Eine zeitlang entstanden lauter Initiativen, die sich „Worldwatch“ nannten – als „Worldwatcher“ kam man weit herum. Heute ist es der „Weltretter“. Oft kommt er auch als „Weltverbesserer“ daher – mit ein oder gleich mehreren zündenden Ideen. Man glaubt gar nicht wie viele Kollektive und Firmen weltweit sich z.B. mit der Absenkung des Stickstoffgehalts in der Luft zwecks Entschleunigung der Erderwärmung beschäftigen oder mit Abschirmmöglichkeiten in der Stratosphäre gegen die Sonneneinstrahlung. Mit Vorliebe handelt es sich dabei um Hochtechnik-Ideen, denn nur solche Weltrettungen versprechen Gewinne. Kürzlich las ich: „Ohne eine starken Wirtschaft ist die Weltrettung unbezahlbar, dies ist das teuerste Projekt des Jahrhunderts…“ Zu den „Weltrettern“ zählt man aber auch und vor allem die Intellektuellen, die Bücher zu diesem „Thema“ veröffentlichen und Vorträge darüber halten. Sie verhehlen meist nicht, dass es bereits „Fünf vorf Zwölf“ ist. Dabei ist es oft so, das sie es als Naturforscher und -schützer erst auf eine bestimmte Tier- oder Pflanzenart abgesehen hatten, dann auf alle Arten (die ganze Natur) und schließlich dahin kamen, im reifen Alter, direkt auf die Weltrettung abzuzielen.

Z.B. der Biologe Edward O.Wilson und sein Buch „Die Hälfte der Erde. Ein Planet kämpft um sein Leben“ (2016) oder: „David Attenboroughs letztes Buch „Ein Leben auf unserem Planeten: die Zukunftsvision des berühmtesten Naturfilmers der Welt“ (2020), das eine wachsende Schar im Internet für nobelpreiswürdig hält. Oder er französische Wissenschaftssoziologe Bruno Latour, der mit zunehmendem Alter immer öfter „Gaia“ thematisiert. Und natürlich auch – seit Jahrzehnten schon – der Schweizer Soziologe Jean Ziegler, der als „Globalisierungskritiker“ für die Hungernden in aller Welt das „Recht auf Nahrung“ einklagt. Berühmt wurde auch der GULag-Chronist Alexander Solschenzyn, der, je weiter er im Exil herumkam, desto zivilisationskritischer wurde – in weltrettender Absicht.

Einmal fragte ich einen Weltretter: Warum ist es so schlimm, wenn eine Art ausstirbt? „Weil das den Genpool schmälert,“ antwortete er. Eine derart abstrakte Größe lockt doch keinen Hund hinter dem Ofen hervor, meinte ich enttäuscht.

Der koreanische Film „Snowpiercer“ ist ein „kapitalismuskritischer Actionfilm“, dem der Autor Raul Zelik in seiner Globalanalyse „Wir Untoten des Kapitals“ (2020) ein Kapitel widmet. Es geht darin um die Befreiung der letzten Menschen aus einem letzten Personenzug, der durch eine Eiswüste dahinrast. Der Film basiert auf den französischen Comic „Schneekreuzer“ und geht von einer katastrophischen (inzwischen jedoch erwünschten Erderkaltung) aus. Nach einigen blutigen Kämpfen im Bord-Bistro entgleist der Zug beim Notbremsen und sie gelangen ins Freie: „Am Ende des Films sieht man einen Eisbären – vielleicht werden sie jagen können.“

Das Töten eines Eisbären ist hier die Hoffnung zu überleben, wenn auch auf vorindustriellem Niveau. Raul Zelik dient die Nacherzählung des Films zur Illustration einer These von Walter Benjamin: „Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotive der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zug reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse.“

Demnach wären alle derzeitigen Weltrettungsmanöver nur Vorarbeiten für den Klassenkampf. Die Reaktionäre aller Länder haben sich das schon lange gedacht. „Es herrscht Klassenkampf, richtig. Es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt. Und wir gewinnen,“ versicherte uns der sechstreichste Mann der Welt Warren Buffett kürzlich.

Der eher traditionell – mit den Reichen und Mächtigen verknüpfte – World Wildlife Fund (WWF) umwirbt Spender mit dem Aufruf „Weltretter:in werden“. Seit Greta Thunberg offerieren verantwortungsvolle Erwachsene den „Kids“ landauf landab „Weltretter“-Mitmach-AGs. 120.000 Einträge gibt es zu diesem Begriff bereits im Internet. Es gibt ferner eine „Akademie der Weltretter“ und einen Aufruf der Jugendzeitschrift „Leo“ zur Teilnahme an einem „Weltretter-Wettbewerb“.

„Wir alle sind Weltretter“ heißt es auf „weltretter.org“ – was an den „Jeder ist Künstler“-Spruch von Joseph Beuys anknüpft. Es gibt auch ein Forum „weltretterin.de“. 1982 pflanzte Beuys anläßlich der 7. Kassler „documenta“ 7000 Eichen und 7000 Basaltstelen. Man sah darin eine Begrünungsaktion, denn Beuys sprach von „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“. Sie zielte aber aufs Ganze .

Weltrettungsversessene Geoengineers drängen nun zum Einen darauf, anderthalb Milliarden „Eichen“ zu pflanzen, die CO2 aufnehmen; und zum Anderen auf Basalt-Bergwerke, die den abgesaugten Stickstoff aufnehmen und durch Versteinerung binden. Schon gibt es auf Island und in der Schweiz solche Anlagen, die zum Teil mit dem gesammelten Stickstoff Gemüsegewächshäuser betreiben.

Anlässlich des 500. Jahrestags des Anschlags der 95 Thesen durch Martin Luther an die Tür der Schloßkirche in Wittenberg wurde die Elbestadt von den evangelischen Kirchenoberen Deutschlands mit einer „Leistungsschau“ überzogen. Das im Wittenberger Ortsteil Piesteritz ansässige Stickstoffwerk beteiligte sich daran mit der Präsentation einer „Luther-Tomate“, die es in den Werksgewächshäusern mit Stickstoff aufzieht. Anlagen zum Absaugen von CO2 aus der Luft hatten bereits die ersten U-Boote.

.

.

Fahrräder und Roller

Die weltweit ersten Fahrräder wurden in den Sechzigerjahren von der anarchistischen Gruppe „Kabouters“ in Amsterdam „freigelassen“. Ausgewildert im öffentlichen Raum. Diese sogenannten „weißen Fahrräder“ standen überall herum und konnten von jedem benutzt werden. Man durfte sie nur nicht abschließen oder in Privaträumen abstellen. Die „Kabouterbewegung“ endete mit der Wahl der führenden Kabouters ins Rathaus. Zuvor waren ihre kommunalisierten Fahrräder auf behördlichen Widerstand gestoßen: Unabgeschlossene Räder seien im öffentlichen Raum verboten. Sein Privateigentum muß man schützen. Die kostenlosen weißen Leihräder wurden eingesammelt und den Aktivisten zurückgegeben. So endete das erste Experiment – von unten.

Das zweite setzte ein Bremer CDU-Politiker in den Achtzigerjahren durch – von oben: Es wurden jede Menge Fahrräder im Stadtraum verteilt und es gab eine Fahrradreparatur-Station, vorwiegend auf ABM-Basis, die mit ausrangierten Polizei-Mannschaftswagen ausgestattet war. Damit wurden kaputte oder überholungsbedürftige Fahrräder im Straßenraum eingesammelt, instand gesetzt und dann wieder frei gelassen. Das Projekt verschwand nach einiger Zeit, bis auf die Fahrradwerkstatt, so viel ich weiß.

Nach 2009 gab es hierzulande in einigen Städten erneut „weiße Fahrräder“, „Ghostbikes“ genannt. Man stellte sie überall dort auf, wo ein Radfahrer von einem LKW oder PKW getötet wurde – als stationäre Mahnmale.

Das dritte Fahrrad-Experiment geht derzeit nicht von Bürgern oder vom Staat aus, sondern von mehreren Konzernen: mit bezahlbaren E-Bikes (etwa 10 Euro pro Stunde), die sie in vielen Städten irgendwo hinstellen. „Erste E-Bike-Flotte zum Ausleihen startet in Hamburg“, schrieb das Hamburger Abendblatt 2019. „Mit 350 E-Bikes startet ein Schweizer Start-up gemeinsam mit Free Now“. Free Now ist eine „Multi Mobility App in über 100 Städten“. Vor allem zum Bestellen von Taxis oder Mietwagen – der „Mobilitätsanbieter“ ging aus „Mytaxi“ hervor. Die herumstehenden E-Bikes, für deren Benutzung man bezahlen muß, werden wie die weißen Fahrräder in Bremen eingesammelt – aber im Gegensatz zu den in Bremen: Alle. Ihre Akkus müssen aufgeladen werden. Es wurden Berichte veröffentlicht über die Arbeitsbedingungen der armen Schlucker, die mit eigenem PKW Nachts die E-Bikes einsammeln, und natürlich vermehrt auch die überall herumstehenden E-Roller („E-Scooter“).

Sie vor allem stoßen immer öfter auf Widerstand: Das reicht vom Schimpfen über die vielen auf dem Gehweg liegenden E-Roller und ihrer Beschädigung bis zum Versenken in Teichen, Kanälen und Flüssen. In Paris gibt es eine Studentengruppe namens „Guppy“, die regelmäßig die Seine vom Müll befreit – mittels Magneten. In einem Monat holten sie „58 E-Tretroller, 11 Fahrräder und 2 E-Motorroller“ aus dem Fluß.

2019 schrieb das „manager-magazin“ noch: „Auch in Deutschland gibt es das Phänomen, wenn auch wohl nicht in allzu großem Ausmaß. In der Berliner Umweltverwaltung zum Beispiel führt man dazu keine Statistik. Es handele sich um ‚Einzelfälle‘ und sei ‚unproblematisch‘.“

Das hat sich inzwischen aber wohl geändert. Wenn der Tagesspiegel anfangs noch vermutet hatte, bei den Tätern handele es sich um Betrunkene, so ging die Berliner Zeitung wenig später schon von einem nüchternen Täterkreis aus. Die eher mit der „Randale in Brüssel“ gegen die E-Fahrzeug-Vermieter liebäugeln. Nachdem die Betreiber der E-Roller sich geweigert hatten, ihr Eigentum aus den Berliner Gewässern zu bergen (das würde sich nicht lohnen), erklärte eine „autonome Gruppe den Fahrrädern und Rollern den Kampf, gezielt machen linksautonome Anarchisten Jagd auf die Drahtesel – vorwiegend von der amerikanischen Firma Uber. Auch E-Roller und andere Leihräder werden immer öfter Opfer von zerstörungswütigen Menschen, die die Nase offensichtlich voll haben von Uber und Co.“

In Djakarta wurden in den Neunzigerjahren im Zuge einer Modernisierungskampagne 15.000 Fahrradrikschas von einem Tag auf den anderen eingezogen, auf Schiffe verladen und an einer Stelle im Meer versenkt. Alle Umweltaktivisten schrien empört auf. 2010 stellten Taucher jedoch fest, dass der riesige Eisenskeletthaufen auf dem Grund inzwischen tausenden von Fischen und anderen Meerestieren „Heimat“ geworden war.

Die massenhaft versenkten E-Scooter und andere E-Mobile , deren Vermietung von Konzernen betrieben wird, sind wegen ihres Akkus noch viel giftiger als die Fahrradrikschas. In Berlin erfreuen sich die verkehrspolitisch-ökologisch eingeführten Fahrradrikschas dagegen einer zunehmenden Beliebtheit, obwohl oder weil sie eine überwunden geglaubte Klassenspaltung symbolisieren.

„Gestern habe ich sogar Klimaleugner, ein Ehepaar, zum Schloß Charlottenburg gefahren,“ erzählte einer der Rikschafahrer, der schon auf seinem Gefährt für klimafreundliche Mobilität wirbt. Ein anderer, der sportliche Schriftsteller Falko Hennig, schrieb ein Buch mit dem Titel „Rikscha Blues“, in dem er erzählt, wie einem Rikschafahrer jeder Tag „neue Fahrgäste, Bekanntschaften, Abenteuer und seltsame Geschichten bringt“. Auf Amazon heißt es: „Am Ende ist es aber auch eine lakonische, nackte Abrechnung mit der Stadt, falscher Liebe und den Wirrungen des Zwischenmenschlichen.“

.

.

Staubsauger

In Kreuzberg gab es 1986 eine Zeitschrift namens „Ich und mein Staubsauger“, einer ihrer Autoren war Max Goldt. Ab Mitte der Siebzigerjahre begann die große Zeit der Staubsauger. Sie wurden immer billiger und laufend verbessert. Was der Manta bei den Autofreaks war bei den Staubsaugerfans der „Vorwerk Kobold“, in der DDR der reparaturfreundliche Omega. Es gab Leute, die jeden Tag ihre Wohnung staubsaugten, andersherum galten Staubsauger in den besetzten Häusern als spießig. Seit 2000 mehrten sich die Staubsauger-Geräusche in den Zimmern über und unter mir, wo immer ich wohnte. In diesen reaktionär-digitalisierten Zeiten wunderte es mich deswegen nur wenig, als jetzt in einem Mietshaus ein Beschwerdezettel angebracht wurde, den jemand mit Smartphone abfotografierte und im Facebook veröffentlichte: „Wir haben Sie seit Wochen nicht saugen hören! Bitte reinigen Sie Ihre Wohnung bevor Mäuse kommen! Gez. Ehepaar Mörig, 1. OG“

Es erschienen ganze Bücher über den Staub, seine Bildung und seine Inhaltsstoffe. Bei den Wohnungsverwaltungen häuften sich die Beschwerden von Mietern: „Ihre Putzkolonne hat wieder nur den Staub naß verteilt.“ Die Intelligenzpresse berichtete über einen neuen Staubsauger, der von Männern zum Onanieren benutzt wurde, wobei es gelegentlich zu Verletzungen kam. 1978 hatte bereits der Münchner Urologe Theimuras Michael Alschibaja eine Dissertation über „Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern“ veröffentlicht.

Vereinzelt war dann auch von Staubsauger-Masturbantinnen die Rede. Eine wurde berühmt: In den Sechzigerjahren brachte man einer Schimpansin die Taubstummensprache bei. Lucy wuchs im Haus des Psychotherapeuten-Ehepaars Temerlin auf, hatte einen Sprachlehrer, Roger Fouts, und der hatte eine Assistentin, Sue Savage-Rumbaugh. 2012 berichtete die Neue Zürcher Zeitung: „Wer zu dieser Zeit das Haus der Temerlins betrat, wurde Zeuge eines ungewöhnlichen Familienlebens. Hatte Lucy Durst, ging sie in die Küche, öffnete den Schrank, nahm einen Teebeutel heraus, kochte Wasser und füllte die Tasse. Dann setzte sie sich aufs Sofa und blätterte in Zeitschriften, am liebsten hatte sie die National Geographic. Bald entdeckte sie auch härteren Stoff wie Bourbon und Gin.“

Wenig später kam eine neue Vorliebe hinzu. „Eines Nachmittags saßen Jane und ich im Wohnzimmer und beobachteten, wie Lucy die Stube verließ“, berichtete Temerlin. „Sie ging in die Küche, öffnete einen Schrank, nahm ein Glas heraus, holte eine Flasche Gin hervor und schenkte sich drei Finger hoch ein. Damit kam sie zurück in die Stube, setzte sich auf die Couch und nippte. Doch mit einem Mal schien ihr ein Gedanke zu kommen. Sie erhob sich wieder, ging zum Besenschrank, holte den Staubsauger hervor, steckte ihn in die Steckdose, schaltete ihn ein und begann, sich mit dem Saugrohr zu befriedigen.“ Ihre beiden Betreuer fanden das nicht nur lustig. Lucy war eigentlich gar kein Affe mehr: „Sie war gestrandet, befand sich irgendwo zwischen den Arten.“

2018 erschien Meir Shalevs Roman „Meine russische Großmutter und ihr amerikanischer Staubsauger“. 2019 kam eine „Weltneuheit“ auf den Markt – von der schwäbischen Firma „Fakir“, die ihr Staubsaugermodell „Filter Pro“ nannte: „Der neue Zyklon-Staubsauger ‚Filter Pro‘ entfernt nicht nur jeglichen Schmutz von Boden, Couch und Co., sondern befreit zeitgleich die Raumluft von Feinstäuben, Schadstoffen, Staubpartikeln, Pollen und Gerüchen. Dafür sorgt zum einen die fein abgestimmte Kombination von acht Filtern. Zum anderen aber ein ganz besonderer Clou: der erstmals in einem Staubsauger eingebaute elektrostatische Filter sowie ein integrierter Ionisator. Dank dieser Filterung und Ionisierungstechnologie wird der beutellose ‚Filter Pro‘ zum Staubsauger und Luftreiniger in einem.“

Unklar ist, ob die inzwischen türkische Firma „Fakir“ genaugenommen zu einem amerikanischen Staubsaugerkonzern gehört, dessen Gründer mit der Erfindung eines beutellosen Staubsaugers reich wurde. Die Autorin Jenni Zilka bezeichnete sein Gerät 2020 in einem Feuilleton als „Saugroboter“: „Ganz klar ist mir zwar nicht, wo der viele Staub, die vielen, vielen Legosteine und die vielen, vielen, vielen Ohrringverschlüsse hingehen, wenn nicht in den Beutel, aber ich kann mir sein Produkt leider nicht leisten, um nachzuforschen…Es ist teuer – schließlich ist er damit nicht von ungefähr Milliardär geworden. Der saubere Industrielle residiert abwechselnd in verschiedenen Villen in verschiedenen Ländern, jede von ihnen hat etwa die Größe einer Napola; dazu besitzt er neuerdings auch noch ein Apartment in der ‚Park Avenue 520‘.“

Die staubsaugerinteressierte Jenni Zylka besaß selbst einmal einen Saugroboter, „allerdings einen sehr kleinen, markenlosen. Als ich ihn das erste und letzte Mal einsetzte, ging ihm nach zwei Minuten Saugens an einem Kekskrümel die Puste aus und er verkeilte sich in einem Schuhhaufen.“

Die Autorin sonnt sich hinter dem schrägen Stein:

.

Bevölkerungsrückgänge

1972 gründeten Bernhard Grzimek und Konrad Lorenz mit anderen Naturforschern und Umweltaktivisten die Gruppe Ökologie. In ihrem Gründungsmanifest heißt es: „Wer die Überbevölkerung weiterhin fördert, bringt uns dem gemeinsamen Selbstmord näher.“

Bevölkerungswissenschaftler beruhigten sie: Mit der sich ausbreitenden Industrialisierung und der Proletarisierung von Kleinbauern würde die Steigerungsrate nach unten gehen. So wie z.B. bei der schlesischen Umwandlung der Gutsarbeiter in Bergarbeiter: dabei sank ihre Kinderzahl von 12 auf 4.

In Westeuropa war ferner in demoskopischer Hinsicht der „Pillenknick“ bedeutsam. Seit einigen Jahren geht es aber wieder anders herum. Man spricht von der „Überalterung“ einer („unserer“) Gesellschaft und von „Alterspyramiden“, wogegen eine rasche Vermehrung, nicht nur „unserer“ Gesellschaft, not tue.

Die NZZ titelte am 9.Mai 2021: „Die Chinesinnen wollen keine Kinder mehr bekommen. Ihnen ist auch die Lust auf eine Hochzeit vergangen. China steht vor einer demografischen Krise.“ Weiter heißt es: „Chinas Demografie-Experten haben ihre Prognosen geändert. Bisher waren sie davon ausgegangen, dass es erst ab 2030 weniger Chinesinnen und Chinesen auf dem Festland geben wird; nun haben sie diesen Wendepunkt auf das kommende Jahr vordatiert.“

Die New York Times berichtete am selben Tag: „China versucht, Geburten in Xinjiang zu unterdrücken. Die chinesischen Behörden zwingen Frauen in der Region Xinjiang dazu, sich entweder Spiralen einsetzen zu lassen oder sich sterilisieren zu lassen. Damit verschärfen sie ihren Griff auf die muslimischen ethnischen Minderheiten und versuchen, eine demografische Verschiebung zu orchestrieren, die ihre Bevölkerung über Generationen hinweg schrumpfen lassen wird.“ „Orchestrieren“ meint hier wohl eine Rassenpolitik an breiter Front.

Der österreichische Kurier schreibt: „Wegen Pandemie: Drastischer Geburtenrückgang in den USA erwartet. Forscher haben anhand von früheren Krisen eine Hochrechnung erstellt. Sie gehen davon aus, dass in den USA 2021 rund 500.000 weniger Babys geboren werden.“

Diese Staaten haben ein absurdes Problem: Sie wollen immer mehr Menschen (reinblütige Chinesen die einen, weiße Amerikaner die anderen). Es leben aber doch bereits 7 Milliarden Menschen auf der Erde, das sind bereits 16 Milliarden zu viel – gerechnet in Ressourcenvernichtungseinheiten.

Die indianisch-deutsche Bestseller-Autorin Louise Erdrich hat einen dicken Roman über dieses absurde Problem geschrieben: „Der Gott am Ende der Straße“ (2019). Es geht darin um faschistischen US-Fundamentalisten, die alles tun, damit Frauen Kinder gebären. Es werden u.a. Prämien gezahlt für Denunzianten, die schwangere Frauen anzeigen. Diese werden dann bis zur Geburt ihres Kindes inhaftiert, das Kind wird ihnen weggenommen. Andere Frauen werden verhaftet und künstlich befruchtet.

An Bernhard Grzimek und seine Warnungen vor einer Überbevölkerung erinnerte zuletzt die Journalistin Claudia Sewig mit einer Biographie „Der Mann, der die Tiere liebte“. Die Welt wollte es noch einmal wissen und fragte die Autorin: „Der Tierprofessor war ein Frauenheld?“ Sewig: „Er ließ nichts anbrennen, wie man so schön sagt. Neben seiner offiziellen Familie hatte er zwei Kinder mit einer langjährigen Geliebten, einer Schauspielerin. Nicht sehr konsequent für einen Menschen, der stets vor der Überbevölkerung des Planeten warnte.“ „Nutzte er die Frauen aus?“ Sewig: „In dem Maße, wie es zu seiner Zeit viele Männer taten, die etwas Besonderes leisten wollten.“ Zuletzt „heiratete er noch die Witwe seines Sohnes, seine Schwiegertochter, und adoptierte seine Enkel.“ In Summa: Bernhard Grzimek hat sich nicht an den von ihm propagierten Bevölkerungsrückgang gehalten. Das geht natürlich vielen Weltverbesserern so. An den Biologen und Nobelpreisträger Konrad Lorenz erinnerte derweil der bayrische Rundfunk. Dabei zitierte sie ihn aus einem Interview, das er der Zeitschrift „Natur“ gab, die er einst mitgegründet hatte: „Gegen Überbevölkerung hat die Menschheit nichts Vernünftiges unternommen. Man könnte daher eine gewisse Sympathie für AIDS bekommen. Eine Bedrohung, die die Menschen immerhin dezimieren, immerhin von anderen bösartigen Unternehmungen abhalten könnte. (….) Doch wenn wir das Problem durch Aufklärung und Erziehung lösen wollen, stoßen wir auf ein Problem: Es zeigt sich, dass die ethischen Menschen nicht so viele Kinder haben und die Gangster sich unbegrenzt und sorglos weiter reproduzieren.“

Aber nicht nur in politischer Hinsicht war Lorenz unakzeptabel geworden, auch seine Forschung wurde vom Bayrischen Rundfunk abgewertet: Da er seine Ergebnisse nur aus wenigen Einzelfällen gewonnen habe, seien sie nicht mathematisierbar und somit unbrauchbar.

In „Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit“ (1972) hatte Lorenz geschrieben: „Gegen Überbevölkerung hat die Menschheit nichts Vernünftiges unternommen.“ Aber nun geht es anscheinend darum, etwas gegen die Unterbevölkerung zu unternehmen.

.

.

Mit Pflanzen reden

Bis vor kurzem hört man wieder viele Leute, wie sie sich über dieses oder jenes „Blütenwunder“ begeisterten und mit ihren Pflanzen redeten. Wladimir Kaminer berichtete über seine in Berlin lebende Mutter und ihre ebenfalls verwitwete Freundin, dass diese von seiner Mutter für vereinsamt gehalten wird: „Du lebst ein Stillleben,“ sagte sie zu ihrer Freundin. „Mitnichten“ widersprach ihr Tante Inge, „ich spreche mit den Pflanzen. Und das tut ihnen gut. Ich habe einige Pflanzen, die ich noch im vorigen Jahrhundert gekauft habe, sie blühen noch immer jedes Jahr. Und Du kaufst Dir deine Geranie jedes Jahr neu. Sie werden bei Dir so schnell gelb und trocken, weil Du niemals mit ihnen sprichst, sagte die Tante. Es reicht nämlich nicht, einfach so die Pflanze in die Erde zu stecken, einmal gießen und Tschüss. Man muss mit der Pflanze seine Gefühle teilen, seine Freude darüber, dass es sie gibt. Außerdem stoßen wir Menschen beim Flüstern CO2 aus, das ist für die Pflanze das beste Mittagessen.“

Ähnliches berichtete auch die Moskauer Kafkaübersetzerin Jewgenia Kazewa in Ihrer „Lebensgeschichte“: „Meine Kastanie…Ich wohne im dritten Stock, und die Kastanie ist so hoch und breit, dass sie die beiden Balkonfenstertüren von Wohnzimmer und Küche ausfüllt; wenn auch jetzt nur noch mit einer Hälfte, die andere Hälfte ist dem schrecklichen Orkan zum Opfer gefallen, der im Sommer 1998 in Moskau wütete. Er war kurz, aber sehr zornig. Die Kastanie wurde entzweit, die eine Hälfte, die vor der Küche, ist sofort umgefallen, die andere, vor dem Zimmer, hat sich ohnmächtig ans Balkongeländer gelehnt. Ich habe mit ihr geredet, ihr immer wieder gut zugesprochen und sie flehentlich gebeten, sich aufzurichten, sie gestreichelt und ihre schlaff werdenden Blätter geküßt. Bedeutet sie doch soviel für mich: Wenn ich am Schreibtisch sitze, der vor dem Fensterbrett steht und sich bei Festen zum Eßtisch verwandelt, hebe ich ab und zu die Augen, hefte den Blick auf sie oder starre sie einfach an, bis mir etwas einfällt. Man mag es glauben oder nicht, aber allmählich und ganz langsam begann sie sich vom Geländer zu lösen, richtete sich auf, bis sie wieder ganz gerade stand. Und die Krone rundete sich. als wäre der ‚Schädel‘ nie gespalten worden.“

Die Gesundheitskasse AOK gibt bekannt: „“Immer mehr Studien von Medizinern zeigen: Aufenthalt und Arbeit im Garten wirken vorbeugend und heilend bei vielen Krankheiten“. Hier helfen die Pflanzen den Menschen von sich aus quasi. Die in Bayern lebende japanische Kulturanthropologin Miki Sakamoto hat darüber in ihrem Buch „Zen und das Glück im Garten zu arbeiten“ (2021) anhand ihrer eigenen Arbeit im Garten berichtet. Eher vom kontemplativen „Aufenthalt“ ist dagegen in ihrem ebenfalls sehr persönlichen Buch „Eintauchen in den Wald“ (2019) die Rede – „Shinrinyoku“ auf Japanisch genannt: Waldbaden. Eine „nach außen gerichtete Meditation“ über einzelne Pflanzen- und Baumarten durch viele Jahre und Jahreszeiten. Ähnliches erzählt sie nun auch über die Pflanzen und Bäume in ihrem Garten. Aber während für ihren „Wald“ gilt: „Zu sehr wird überall an ihm herumgewirtschaftet“ versucht sie in ihrem Garten genau dies nicht zu tun.

„Der Wald kann dich heilen und krank machen,“ schrieb der polnische Schriftsteller Yuri Suhl in seinem Roman „Auf Leben und Tod” (1998). Von den weißrussischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg, die sich in den riesigen Wäldern dort versteckt hielten, wird die „Waldkrankheit“ überliefert. Kürzlich berichtete der aus dem lakandonischen Regenwald von Chiapas zurückgekehrte Biologe Cord Riechelmann, dass er dort ebenfalls “waldkrank” geworden sei: „Tag und Nacht ist man von Wald umgeben, man kann nicht weit kucken, hört ständig Geräusche und entdeckt laufend irgendetwas Neues. Auch viele Zapatistas werden dort waldkrank. Sie haben deswegen inzwischen davon abgesehen, aus jungen Mitkämpfer, die zu ihnen in den Wald kommen, Illegale zu machen, mit falschen Pässen und allem was dazugehört, weil sie dann in gewisser Weise gezwungen sind, im Wald zu bleiben – und um so eher waldkrank dort werden.”

Goethe hat sich einmal über die Ansprachen einiger Bäume in Friedenszeiten geäußert: „Wer sein Lebenslang von hohen ernsten Eichen umgeben wäre, müßte ein anderer Mensch werden, als wer täglich unter luftigen Birken sich erginge.“

Der französische Semiologe Roland Barthes unterschied die Metasprache, die in der Stadt gesprochen wird, von der Objektsprache – auf dem Land. „Die erste Sprache verhält sich zur zweiten wie die Geste zum Akt: Die erste Sprache ist intransitiv und bevorzugter Ort für die Einnistung von Ideologien, während die zweite operativ und mit ihrem Objekt auf transitive Weise verbunden ist.“ Zum Beispiel der Baum: Während der Städter über ihn spricht oder ihn sogar besingt, da er ein ihm zur Verfügung stehendes Bild ist, redet der Dörfler von ihm – gegebenenfalls fällt er ihn auch.

„Wie komisch von den Bäumen, ihren Nachwuchs unabhängig von ihrem Tauschwert einzurichten!“ heißt es im “Kapital” von Karl Marx.

Der Waldarbeiter Grant Hadwin macht sich in einer Winternacht 1997 mit seiner Motorsäge auf den Weg, um einen einzigartigen, jahrhundertealten Baum, die dort berühmte, gelbnadlige “Goldene Fichte”, zu fällen und so ein Zeichen zu setzen gegen den Wahn, der die letzten Urwälder der Erde auszulöschen droht. Seine Tat macht ihn zu einem der meistgesuchten Männer Kanadas. Danach verschwindet er. Ein Kajak, angespült am Strand einer unbewohnten Insel vor der Küste, und ein Bekennerschreiben: Mehr läßt er nicht zurück. Bis heute fehlt von ihm jede Spur.” In Hadwins Bekennerschreiben an die “Verantwortlichen” heißt es: “Ich hatte keine Freude daran, diese großartige alte Pflanze niederzumetzeln, aber Sie brauchen offenbar diese Botschaft und einen Weckruf, den sogar an der Universität ausgebildete Fachleute verstehen dürften…” Seine Geschichte erzählt der Schriftsteller John Vaillant in dem Buch „Am Ende der Wildnis” (2013)

.

.

.

Zahlen/Listen

Viele Leute gehen beruflich mit Zahlen um, Buchhalter z.B.. Oftmals wissen sie dabei gar nicht oder wollen nicht wissen, was sich hinter den Zahlen verbirgt. Im Varieté treten gelegentlich Zahlengedächtniskünstler auf. Es gibt Autisten, die bis zu 18stellige Primzahlen im Kopf haben.

Der Biologe Konrad Lorenz schrieb – auf dem Königsberger Kant-Lehrstuhl: „Die Gesetze der reinen Mathematik sind für Kant wie die der Geometrie von jeder Erfahrung unabhängig, apriorisch, denknotwendig und besitzen daher für ihn eine absolute Geltung.“ Das kritisierte er als Verabsolutierung einer Abstraktion. Für Lorenz ist die Mathematik ursprünglich eine Anpassungsleistung des menschlichen Denkorgans an die Außenwelt: Die Mathematik sei nämlich durch das Abzählen realer Einheiten entstanden. Dabei arbeite sie mit Abstraktionen. Zwei Einheiten seien sich aber nur deshalb absolut gleich, „weil es ,genaugenommen‘ beide Male dieselbe Einheit ,nämlich die Eins‘ ist, die mit sich gleichgesetzt werde“.

So sei die „reine mathematische Gleichung letztlich eine Tautologie“, und die reine Mathematik wie die Kantischen apriorischen Denkformen inhaltsleere Verabsolutierungen: „Leer sind sie tatsächlich ‚absolut‘, aber absolut leer.“ In der Mathematik besitze „Gültigkeit immer nur der leere Satz“. „Die Eins, auf einen realen Gegenstand angewandt, findet im ganzen Universum nicht mehr ihresgleichen.“ Wohl seien 2 und 2 vier, „niemals aber sind zwei Äpfel, Gänse oder Atome gleich zwei anderen, weil es keine gleichen Äpfel, Gänse oder Atome gibt.“

Diesen Abstraktionsvorgang hat der friesische Inselvogt auf der Vogelinsel Memmert, Enno Janßen, in 18jähriger Einsamkeit inmitten von 11.000 Brutpaaren auf der kleinen Nordseeinsel nahe Juist für sich gestoppt. In seinem Buch „Der Inselvogt von Memmert“ (2021) schreibt er: „Vom Festland her war ich gewöhnt, auf Tage hinaus zu planen und mein Programm auch durchzuziehen…Alles war kalkulierbar, die Umstände wie auch ich selbst.“ Auf der Vogelinsel ist ihm nun „leichter“: Sein „Leben richtet sich nach der Witterung, den Gezeiten, der Windstärke und dem Lebensrythmus der Vögel.“ Zudem darf er dort „praktisch nichts machen…Überhaupt ist alles verboten bis aufs Zuschauen.“

Dennoch entkommt auch der Inselvogt den Zahlen und Listen nicht: Er muß die Vogelarten zählen, die Brutpaare, die Rastvögel und die zum Jagen einfliegenden Greifvögel. Eigentlich zählt er alle und alles, sogar die angeschwemmten toten Seevögel.

Er erwähnt es nicht, aber seine Zahlen werden von ihm sicher in Listen übertragen, wahrscheinlich auf vorgedruckten Blättern oder vielleicht auch schon online auf Excel-Tabellen. Statistisch ausgewertet und abgelegt werden sie dann in der staatlichen Vogelwarte Helgoland.

Es gibt viele Leute, die ständig Listen anfertigen („To-Do“-Listen u.a.) . Der Dokumentarfilmer Michael Glawogger erstellte sogar Listen von seinen Listen. In der Informatik ist die Liste eine „Datenstruktur“.

Der Inselvogt gibt seinem mutmaßlich aus der jüngeren Generation kommenden Nachfolger zu bedenken: „Ohne ein Gehirn, das sich von den allgegenwärtigen digitalen Lebensbewältigungshilfen freimachen kann, wird man auf der Insel kaum glücklich werden.“

Und darum geht es – trotz aller Zählprobleme (u.a. bei der „schwierigen Rastvogelerfassung“; hierbei kommt es jedoch „bei 25.000 Vögeln einer Art nicht auf hundert mehr oder weniger an“).

Den auf Memmert einst brütenden 14.000 Großmöwenpaaren wurden lange Zeit die Eier geklaut. Das gehörte zu einem „Möwendezimierungsplan“, an der Küste, der jedoch in den Siebzigerjahren gestoppt wurde. Auf der „Möweninsel“ vor Schleswig sammelte ein Pächter, der „Möwenkönig“, die Eier weiter ein. Der Verkauf wurde ihm jedoch 1989 von der Landesregierung verboten, als die Fischkutter keine Fische und Krabben mehr anlandeten und die Möwen auf die Müllkippen der Stadt ausgewichen waren, was ihre Eier angeblich vergiftete. Heute brütet nur noch ein Bruchteil der Möwen auf der Insel und der Möwenkönig bewacht ihre Gelege.

Der Inselvogt meint, dass „der Verzehr von Möweneiern inzwischen unbedenklich ist, da die offenen Müllkippen abgeschafft wurden“.

Von der Vogelinsel Trischen vor Dithmarschen berichtete die Vogelwartin Anne von Walmont (in: „Und an den Rändern nagt das Meer. Sieben Monate auf der Vogelinsel Trischen“ – 2021), dass die Möwen dort junge Möwen fressen, aber nur Sonntags, wenn die Krabbenkutter nicht ausfahren, und die eigenen Kinder hungern.

Der Vogelwart auf Memmert berichtet dagegen, dass „seine“ Möwen bei den Nichtmöwen in ihrer Kolonie oder bei Nachbarn räubern, falls „ein Versorgungsengpaß auftritt“. Im Übrigen vertritt er, basierend auf seinen langjährigen Beobachtungen, einen starken „Bewußtseins“-Begriff und einen schwachen „Instinkt“-Begriff (damit ist er nicht mehr allein), und dass er lieber mit den Vögeln als mit langweiligen Menschen zusammen ist.

.

.

Ein Doppelleben

Kürzlich verbrachten wir ein Wochenende in Hettstedt – im Mansfelder Land. Es ging um die Bergwerke und Fabriken dort, die zuletzt zum Mansfeld Kombinat gehörten. In Hettstedt ist davon noch das Mansfelder Kupfer- und Messingwerk (MKM) übrig, das nun einem Mailänder Konzern gehört. Auch wir konzentrierten uns auf den Kupferbergbau, dabei kam u.a. der Gedanke auf, dass die DDR ihre Kupferförderung subventionierte. Aber war im Rahmen des Wirtschaftsverbandes der sozialistischen Länder nicht eine andere „Weltwirtschaft“ entstanden, in der es z.B. sinnvoll war, die nach westlichen Maßstäben unwirtschaftlichen Kupfervorkommen zu fördern und zu verarbeiten (wobei noch weitere 18 z.T. seltene Metalle gewonnen wurden)?

Mit Fahrrädern des „Zentrums für Medienkunst Werkleitz“ fuhren wir zum Schloß der Hardenbergs, dem Geburtshaus von Novalis, nach Wiederstedt im Kreis Hettstedt, wo die Werkleitz-Kader sich in einer Klosterscheune nebenan eine Ausstellung vorstellen können – über den Bergbau im Mansfelder Land. Der romantische Dichter Novalis war Bergbau-Ingenieur gewesen, er hatte in der Bergbau-Akademie Freiberg studiert und es bis zum Salzbeisitzer und Amtshauptmann gebracht, als er 1801 im Alter von 29 Jahren an der Schwindsucht starb.

Im Zuge der Industrialisierung, „mit der Geologie als Leitwissenschaft einer Umbruchzeit“ (F. Fühmann), an der Friedrich von Hardenberg als „Modernisierer“ beteiligt war, dachte und dichtete er als Novalis gleichzeitig die Gegenbewegung. Das erschien schon seinen „Mitromantikern“ seltsam. Dieser Widerspruch übte z.B. auf Ludwig Uhland „eine sonderbare Wirkung“ aus. Ihn und anderen „störte“ es geradezu, Novalis als Bergbauingenieur zu denken, was aber in ihrem Nekrolog für das junge Genie natürlich nicht unterschlagen werden durfte. Ebensowenig, dass Novalis sich nach dem Tod seiner ersten Braut Sophie (der er in überschwänglicher Liebe seine „Hymnen an die Nacht“ hinterhergeschickt hatte), ein zweites Mal – mit Julie, der Tochter eines Bergrates – verlobte. Das störte „die Poesie“, wie der Arzt und Dichter Justinus Kerner fand, „aber sein Tod“ sei „schön und vieles schön“.

In der DDR wollte der Rat des Kreises Hettstedt das Geburtshaus des frühromantischen Dichters Novalis abreißen, an den frühen Bergbau-Experten Friedrich von Hardenberg dachte man dabei nicht, obwohl mehrere Schriftsteller, die im Mansfeld-Kombinat Bergbau-Wissen gesammelt oder sogar wie Franz Fühmann Unter Tage gearbeitet hatten (siehe: „Im Berg“ 1993), novalistisch gestimmt im Bergmann „eine Schlüsselgestalt der Romantik“ sahen.

Gegen den von oben beschlossenen Abriss des Hardenberg-Schlosses gründete sich quasi von unten eine „Interessengemeinschaft Novalis“. Diese nahm Kontakt zu diversen Novalis-Freundeskreisen in Westdeutschland auf – und geriet dadurch prompt unter geheimdienstliche Beobachtung, was in den „Vorgang: „IG Novalis“ gipfelte, in der es vor allem um den IG-Gründer „A.“ aus dem Kreis Hettstedt ging. Für den Herbst 1989 war ein Ost-West-Treffen am zum Abriß bestimmten Schloß geplant. „Der A. soll dieses Treffen arrangieren, wobei er zum Ausdruck bringt: ‚Wir sind nicht kleinlich‘. Dies bringt u.a. auch zum Ausdruck, dass die materielle Interessiertheit des A. erkannt wurde.“ Einige Monate nach Eröffnung der ersten zwei Räume der „Novalis-Gedenkstätte“ wurden Maßnahmen erwogen, denn „A. ließ eine bedenkliche Internationalisierung der Novalis-Aktivitäten erkennen“. Aber das wurde dann nicht weiter verfolgt, weil die Auflösung der Sicherheitsapparate der DDR im Herbst 89 immer näher rückte.

Dafür sieht jedoch heute das Novalis-Geburtshaus wie neugeboren aus. Es beherbergt die Internationale Novalis-Gesellschaft, ein Novalis-Museum und hat mehrere festangestellte Novalis-Erbepfleger inklusive Gärtner. Wir saßen im Obstgarten des Schlosses und sprachen über Novalis als Bergbauingenieur, der während seines Studiums in Freiberg die Professoren (u.a. für „Bergbaukunst“) direkt bezahlte und deswegen keine Studentenuniform tragen mußte.

Der Novalis-Biograph Professor Gerhard Schulz an der Universität von Melbourne behauptet (in: „Leben und Werk Friedrich von Hardenbergs“ – 2011): „Es gab bei ihm keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen Salzbeisitzer und Dichter“. Nicht einmal seine zweite Verlobung soll ihn „aus dem Konzept“ gebracht haben. Novalis selbst meinte, es gehöre zu einer „vollendeten Bildung“, dass man Hofmeister, Professor, Handwerker, Diener und eine zeitlang auch Schriftsteller gewesen sei, nur die Schauspielerei solle man meiden, da sie „manche Bedenklichkeit erregt“. Sein „romantischer Schwung“ würde im übrigen „in dem alltäglichen, sehr unromantischen Gange meines Lebens viel von seinem schädlichen Einfluß auf meine Handlungen verlieren.“

Im Obstgarten seiner Eltern kamen wir leider nicht mehr auf die Frage zurück, ob die Kupferförderung von der DDR „subventioniert“ wurde, d.h. ob auch vor 1989 schon ein einziger „Weltmarkt“ existierte, nach dem man die Bergwerksökonomie auch der DDR beurteilen durfte. Aber klar war: Wenn Hardenberg als Ingenieur Vernutzung, Fortschritt und Konkurrenz beförderte, dann dachte er als Novalis zugleich deren Ende mit, das darin bestand, in der Natur eine „wunderbare Gemeinschaft [zu] entdecken und sich selbst als Teil von ihr“ – eine „zarte Befreundung“, der wir uns heute vielleicht mit den Begriffen Symbiose, Empathie und interesseloses Wohlgefallen annähern.

.

.

Stalker

Der Stalker kommt, wie der Name schon andeutet, aus den USA – und dort aus Kalifornien, konkret aus Hollywood, wo die Polizei von Los Angeles eine „Anti-Stalker-Unit“ hat, ihr Leiter sagte in einem Interview, an Stalkern würde es bei den vielen Hollywood-Prominenten nicht mangeln, ihr großes Problem dabei sei jedoch, dass die Stalker oft von den Gestalkten für ihre Belästigungen bezahlt werden. Nachdem Body-Guards ein Muß bei den Celebrities geworden sind, stellten sie auch noch die für sie lästigsten Fans, die Stalker, an.

2007 war es endlich auch in Deutschland so weit: Mit der Einführung einer neuen Strafbarkeit – § 238 StGB „Nachstellung“ – stiegen erwartungsgemäß diese „Straftaten gegen die persönliche Freiheit“: „Stalking“ genannt. Die Kriminalstatistik der Berliner Polizei verzeichnete zwischen 2007 und 2009 jährlich rund 16.500 Fälle, von denen jährlich rund 13.500 aufgeklärt werden. 80% der Täter sind Männer.

Manchmal vergessen sich aber auch welche aus der „Besseren Gesellschaft“. So wie 2010 die „Wetten, dass…“-Ko-Moderatorin Michelle Hunziker (33), deren ganzes Leben sich anscheinend um „Stalken und gestalkt Werden“ drehte: 2007 gründete sie in Italien die Organisation „Doppia Difesa“ – für „Stalking-Opfer“, deren Hilfe sie sodann gleich mehrmals in Anspruch nahm, indem sie laut BZ, die sie als „Stalking-Expertin“ bezeichnet, alle allzu „penetranten Verehrer“ anzeigte. Im „Corriere della Sera“ prahlte sie kürzlich: „Mein persönlicher Rekord liegt bei 15 Anzeigen“. Soll heißen: Je mehr Leute (Stalker) ich anzeige, die mir nachstellen, desto höher ist meine Interessantigkeit bzw. Beliebtheit. Einmal vermutete sie öffentlich, dass auch der Ex-Freund ihrer Mutter – Roberto Simioli – sie mit Briefen und SMS belästige. Der Mann zeigte daraufhin jedoch umgekehrt Michelle Hunziker wegen „massiver Bedrohung“, „Verleumdung“ und „Eingriffs in die Privatsphäre“, kurz: wegen Stalking an.

Wie anders ist dagegen doch der sowjetische Stalker-Begriff, den ich erstmalig mit Tarkowskys Film „Stalker“ kennenlernte, der auf einem Drehbuch von Arkady und Boris Strugatsky basierte. Dabei ging es um eine Zone der Anomalität. „In dieser Zone geschehen seltsame Dinge, es gibt rätselhafte Erscheinungen, deren Ursache zum Zeitpunkt der Handlung schon Jahre zurückliegt und nur vermutet werden kann,“ heißt es im deutschen Wikipedia. Um sich dort aufzuhalten brauche man einen Kundschafter, einen Pfadfinder – einen „Stalker“.

Für mich vermengen sich die düsteren Bilder von Tarkovsky mit den eher heiteren der „Anomalen Zone M.“ im Ural, von der ein Dokumentarfilm von Eduard Schreiber handelt. Auch hier verlässt man sich, und auch der Regisseur, auf einen Stalker, einen von zwei Ingenieuren, sie leben in einem Haus an einem Fluss, der die Zone der Anomalie begrenzt und beschäftigen sich mit UFO-Forschung. Über den Stalker heißt es laut Wladimir Kaminer im russischen Wikipedia: „Der Stalker ist ein Mensch, der über Kenntnisse von anomalen Territorien und Gebäuden verfügt und diese Territorien und Gebäuden permanent besucht, um ein ästhetisches und psychisches Wohlbehagen zu erlangen.“

In Deutschland ging es dann so weiter: 2010 feierte der Berliner Verein „Stop-Stalking“ sein zweijähriges Jubiläum – und zwar auf dem „Deutschen Präventionstag“, der im ICC statfand – „das ist eine megagroße Veranstaltung,“ hieß es dazu bei „Stop Stalking“.

Während in Berlin die Reichenbezirke Steglitz und Zahlendorf „Stop-Stalking“ unterstützen, stellen die Armen- und Ausländerbezirke Kreuzberg, Neukölln etc. auf der anderen Seite eher das Stalking-Potential, wurde gemutmaßt. „Haben die Südeuropäer vielleicht größere Schwierigkeiten, mit Zurückweisung umzugehen?“ fragte sich der Leiter der Beratungsstelle.

Ein wissenschaftlicher Berater von „Stop-Stalking“, der Charité-Psychiater Andreas Heinz, erwähnte, dass einige seiner Kollegen das Stalking gar für eine Krankheit halten (eine medial übertragene Epidemie?). So weit wolle er jedoch nicht gehen: Das Stalking sei sehr heterogen und setze sich aus Einsamkeit, Ängsten usw. zusammen. Die Grenze zwischen aktivem Einbringen und Stalking sei fließend.