„Die Hoffnung ist ein Ding mit Federn.“ (Emily Dickinson)

„Das ganze Ding ist ein Risiko“ (Robert Habeck)

.

Die großen und kleinen Dinge

Diese Dinge werden jetzt vermehrt in autobiographisch getönten Sachbüchern behandelt. Vielleicht ist die Wertschätzung der Dinge und nicht der Lebewesen neben der fortschreitenden Musealisierung von Gegenständen (bis hin zu ganzen Lebensbereichen und -weisen) eine Alterserscheinung: Also dass man seine Aufmerksamkeit, wenn schon nicht auf die letzten, dann wenigstens auf die kleinen und kleinsten Dinge richtet, um sie mit Bedeutung/Erinnerung aufzuladen, und zum Reden zu bringen – da die menschlichen Gesprächspartner langsam wegsterben oder langweilig werden.

Die „Arnold-Hau-Schau“ von Robert Gernhardt hat diese Dingorientierung in dem Film „Wenn das Milchkännchen erzählen könnte“ beispielhaft an einem allzu geschwätzigen Milchkännchen auf einer gedeckten Kaffeetafel gezeigt. Der Film endet mit der aufklärerischen Versicherung: „Zum Glück können Milchkännchen nicht reden.“

Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Schivelbusch („Magister Schievelbusch“ nannte ihn Peter Hacks, über den Schivelbusch seine Dissertation „Sozialistisches Drama nach Brecht schrieb) lebt in New York und Berlin – großteils von „Projektförderungen“. In seinem Buch „Die andere Seite“ (2021) hat der „Privatdozent“ den Unterschied im Umgang mit den Dingen in Amerika und in Deutschland thematisiert. Wobei er hier wie dort vor allem in Bibliotheken und Archiven sitzt. Schon als Student in Frankfurt beschäftigten ihn am „Prozeß der Zivilisation“ Dingkörper wie „Gabel und Schnupftuch“. Später folgte eine gründliche Beschäftigung mit der Eisenbahn(fahrt) hüben und drüben (wo die Eisenbahn „Wildnis in Wert verwandelt“) sowie mit der Geschichte der künstlichen Beleuchtung.

„Die Dingwelt“ wurde diesem teilnehmenden Beobachter der antiautoritäten Studentenbewegung eine „Alternative zur Theoriewelt“. Inzwischen veröffentlichte der Wissenshistoriker Michel Foucault eine „Ordnung der Dinge“ und der Wissenssoziologe Bruno Latour zählte die Dinge in seiner „Akteur-Netzwerk-Theorie“ zu den „Akteuren“.

Schivelbusch geht es mit Adorno um die „Gutartigkeit der Dinge“ – mindestens den Stand der Unschuld vor dem Sündenfall ihres Eintritts in die Sphäre der kapitalistischen Zirkulation.“ Mit Kracauer würde er ihnen gerne „ihr unkenntliches Leben entlocken“. Er denkt dabei vielleicht an die Einzelstücke der Handwerker in ihrer Blütezeit, wobei ihm jedoch das Prinzip der Masse, der Massenproduktion von Dingen, von zentraler Bedeutung ist – dieser Umschwung vom europäischen Spätmittelalter zur amerikanischen Gesellschaft. „Amerika ist die Inkarnation der Massenhaftigkeit“. Daraus folgt das „in europäischen Augen naiv-positive Verhältnis der Amerikaner zu Fortschritt und Maschinerie.“

Über den hierzulande in Akademiker- und Künstlerkreisen um sich greifenden „anbiedernden amerikanischen Akzent“ schreibt er: „Amerika ist in den Naturwissenschaften so klar die Führungsmacht, dass die Deutschen durch ihre sprachliche Mimikry den Anschluss suchen.“

Auch in den US-Naturwissenschaften macht die „Maschinerie“ sozusagen den Kern aus – indem mit gentechnischen Mitteln (Dingen, Geräten) die „Algorithmen des Lebendigen“ erforscht werden – wobei sich die Biologie in Chemie, Physik und Mathematik auflöst.

Die Bremer Kritikerin dieser weltweit dominanten Gerätewissenschaft Silja Samerski meinte in einem Interview: „Ich habe eine ganze Weile nachgedacht, darüber gegrübelt, wie es sich außerhalb des Labors über das ,GEN‘ reden lässt, ohne dem populistischen Gen-Gerede auf den Leim zu gehen. So, wie es in den Lehrbüchern und populärwissenschaftlichen Abhandlungen steht, gibt es ,GENE‘ nicht. ,GEN‘ bezieht sich nämlich auf keine nachweisbare Tatsache, es gibt keine einheitliche Definition des Begriffs. Wenn Genetiker von ,GENEN‘ sprechen, so bezeichnet das etwas ganz Unterschiedliches, Populations-Biologen benutzen den Terminus anders als Molekulargenetiker oder klinische Genetiker. ,GEN‘ ist nichts anderes als ein Konstrukt für die leichtere Organisation von Daten, es ist nicht mehr als ein X in einem Algorithmus, einem Kalkül. Aber außerhalb des Labors wird es dann zu einem Etwas, zu einem scheinbaren Ding mit einer wichtigen Bedeutung, mit Information für die Zukunft … über das sich anschaulich und umgangssprachlich reden lässt. Es ist aber doch sehr fraglich, ob man umgangssprachlich über Variablen von … oder Bestandteile einese Kalküls oder Algorithmus sprechen kann, ob sich also überhaupt außerhalb des Labors sinnvolle Sätze über ,GENE‘ bilden lassen, die von irgendeiner Bedeutung sind. Wenn aber solche Konstrukte in der Umgangssprache auftauchen und plötzlich zu Subjekten von Sätzen werden, mit Verben verknüpft werden, dann werden sie sozusagen in einer gewissen Weise wirklich.“

Der gerade gestorbene Wissenssoziologe Bruno Latour meinte, dass die vulgärmaterialistische Genetik zwar in den Forschungsstätten enorm produktiv ist und profitabel ist, aber zur Analyse dessen was „Leben“ ist, taugt sie nichts. Über 80 % der amerikanischen Biologen sind Inhaber einer Firma oder Teilhaber an einer – und deswegen ist ihnen „das Leben“ scheißegal, Hauptsache die Forschung wirft Gewinn ab.

.

Foto: Wunschfee

.

Geldbeschaffungsmaßnahmen (1)

In den Neunzigerjahren veranstalteten wir mal – gegen den ABM-Wahn eine GBM-Messe auf dem Pfefferberg, wobei GBM für Geldbeschaffungsmaßnahmen stand. Diese kleine GMD-Sammlung (immer wenn sich mal wieder einige „Maßnahmen“ angesammelt haben) erlaubt einen Einblick in die praktische Computerintelligenz, wobei sich manchmal alte Geldbeschaffungsmaßnahmen mit neuester Technologie verbinden – so wie hier: „Wollen Sie Ihre Niere für Geld verkaufen? Unser Krankenhaus ist spezialisiert auf Nierenchirurgie / Transplantation und andere Organ-Behandlung, werden dringend in der Notwendigkeit für O + ve, A + ve und B + ve Nierenspender mit oder ohne Pass und wir bieten Ihnen eine schöne Menge von maximalem Betrag $ 950.000 US Dollar. Jeder Interessierte sollte freundlich Kontaktieren Sie uns per E-Mail: ubth11@gmail.com oder WhatsApp +2347063061652“

Der folgende Betrugsversuch ist ebenfalls nicht mehr neu, aber die Bank (bei der ich gottlob kein Konto habe): „Guten Abend Helmut Höge wir müssen Sie davon in Kenntnis setzen, dass es zu 3 fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen gekommen ist. Um möglichen Schaden zu vermeiden, haben wir ihren Kontozugang vorsorglich gesperrt. Damit Sie weiterhin im vollen Umfang die Vorteile des OnlineBankings müssen Sie sich anhand ihrer Daten verifizieren. Hier klicken. Mit freundlichen Grüßen Deutsche Bank Sicherheit“

Die bereits auf vielen Internetseiten als Betrüger bezeichnete „Fin Tech“ behelligte nun auch mich: „Lieber Freund, Hören Sie aufmerksam zu und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie wirklich große Gewinne mit Hilfe des Internets machen können. Vor einigen Monaten rollten sich meine Freunde vor Lachen auf dem Boden als ich ihnen sagte, dass ich mir ein profitables Online-Geschäft aufbauen will. „Ja sicher, toll Gelegenheit“ sagten sie alle, da ich absolut keine Website-Design-Fähigkeiten hatte und auch nichts von HTML verstand und keine Programmierkenntnisse besaß… ich hatte in der Tat nicht viel Computer-„Know-how“ (das habe ich auch immer noch nicht). Ihr Lachen verwandelte sich schnell zu Erstaunen, nachdem ich FinTech beigetreten bin und die Gewinnflut nicht mehr endet. Sie könnten Monate (und Tausende Dollar) verschwenden, um zu versuchen, herauszufinden, was über das Internet tatsächlich funktioniert. Oder Sie könnten sich die Frustration, Zeit und die Fehler ersparen, indem Sie meinem Beispiel folgen. Hier ist der Link damit Sie einen Blick auf das neue Programm werfen können Sie werden es nicht bereuen! Mit freundlichen Grüßen Lukas Kolditz“

Hier ist eine Geldbeschaffungsmaßnahme, die mich mit ihrem Nachsatz ins Grübeln brachte:

„Hallo, Finanzmittel von bis zu 15.730 Euro sind derzeit verfügbar, bitte bestätigen Sie Ihre Anmeldung hier, um loszulegen. Damit wird es Ihnen noch leichter fallen, in 3 Monaten zum Millionär zu werden. Steigen Sie jetzt ein, so lange die Finanzierung noch verfügbar ist. Grüße, Daniel. Unsere Daten zeigen, das Helmut Höge unsere Internetseite aufgerufen und darum gebeten hat, ihn zu kontaktieren.“ – Das kann jedoch nicht sein, das wüßte ich doch!

.

.

Geldbeschaffungsmaßnahmen mit „Viren“ (2)

Nicht nur die Pharmakonzerne und Virologen beschaffen sich mittels postulierter gefährlicher Viren einen Haufen Geld. 2020 erpressten Hacker mit „Schadsoftware“ rund 400 Millionen Dollar in Bitcoin von Firmen. „Ich weigerte mich, einen vierstelligen Lösegeldbetrag zu zahlen, denn meine Daten waren‘s nicht wert,“ schreibt Peter Kusenberg in „konkret“ (9/21). Es geht ihm in seinem Text um die israelische Spionagesoftware „Pegasus“, mit der einige Schweinestaaten ihre Regimegegner verfolgen: „Eine bestätigte Nachricht genügt, um den Downloadvorgang in Gang zu setzen. Sobald sich Pegasus auf dem Zielgerät befindet, kopiert der Trojaner-Auftraggeber die gewünschten Daten, sogar verschlüsselte Nachrichten kann er auslesen sowie Mikrofon und Kamera manipulieren, um die Zielperson bis ins Bett zu überwachen.“

Der Name Pegasus erinnerte mich an die Firma „Mypegasus“ des schwäbischen Juristen Jörg Stein, der mit Geldern von Treuhandanstalt, IG Metall und DDR-Belegschaften parteienverräterisch ein ABM-Pyramidenspiel aufbaute, mit dem er sich zum größten Arbeitgeber Ostdeutschlands aufschwang – bis er zum Glück an Hodenkrebs starb.

Mit „Pegasus“ werden politisch Verdächtige verfolgt, die kleinen „Schadsoftware“-Bastler verfolgen dagegen finanzielle Interessen. So schreibt mir z.B. jemand, der sich „Volksbank“ nennt: „Sehr geehrter Kunde, Unser System erkennt, dass Sie unseren neuen Sicherheitsdienst Volksbank SecureGo Plus noch nicht aktiviert haben.“ Und das soll ich mit einem Klick tun. Ich bin aber gar kein Volksbank-Kunde.

Kaum ist das getan, schreibt mir schon, „Pegasus“ imitierend, ein anderer Mistkerl (namens Bria) – vielleicht der selbe kleine Erpresser, der auch Peter Kusenberg bedachte: „Gruß dich! Ich hab einige schlechte Nachrichten für dich. Einige Monate zuvor ich habe erhalten den Zugang zu den Geräten, die Sie einsetzen beim Browsing von Webseiten. Diese Software sichert mir den Zugang zu Kontrollen aller Ihrer Geräte (das Mikrofon, die Kamera usw.). Ich habe herunterladen Ihre Daten, die Fotos und die Browser-Geschichte auf meine Server. Ich behalte den Zugang zu Ihren Messenger, den sozialen Netzwerken, zur E-Mail, zur Chat-Geschichte und zur Kontakte-Liste. Mein Virus erneuert seine Signaturen unaufhörlich dank dessen Driver und somit bleibt unsichtbar für Antiviren-Software.

Jetzt können Sie verstehen warum ich blieb im Schatten bis zu diesem Brief. Bei der Sammlung Ihrer Daten ich habe entdeckt dass Sie sind ein großer Anhänger der Webseiten für Erwachsene und anderer spaßhafter Sachen. Sie besuchen die Porno-Webseiten gerne und schauen die reizenden Videos oft, um sich Vergnügen zu bereiten.

Also, ich habe aufgenommen einige Ihrer schmutzigen Szenen und habe gebastelt mehrere Videos, in denen Sie masturbieren und den Orgasmus erreichen.

Wenn Sie das noch bezweifeln, ich kann mit einzelnen Mausklicken alle Ihre Videos für Ihre Freunde, Kollegen und Verwandten zugänglich machen. Außerdem, Ihre Videos können durchs ganze Internet und für alle Welt erreichbar werden.

Ich kann vernichten Ihre Reputation für ewig. Ich glaube, dass Sie dies vermeiden möchten, insbesondere in Betracht auf Natur von Videos, welche Sie bevorzugen, weil es für Sie die wahre Katastrophe wäre. Wollen wir das so beilegen: Überweisen Sie mir 1400 EURO in Bitcoin mit Kurs zum Zeitpunkt der Überweisung. Sofort nach Annahme von Geld ich werde den gesamten Schmutz vernichten und dann können wir einander einfach vergessen. Meine Bitcoin-Geldbörse zur Zahlung: bc1qkwchnzy5alj8kdyd3wn6ttwtefz26lwhumk4l7.

Wenn Sie nicht wissen, wie die Bitcoins gekauft und überwiesen werden, nutzen Sie nur jedes beliebige moderne Suchsystem. Ich gebe Ihnen 50 Stunden (über zwei Tage), um die Zahlung durchzuführen. Ich installierte die Lesebestätigung dieses Briefs und der Zeitgeber wird starten, sofort nachdem Sie es gesehen haben.

Außerdem, ich verspreche die gesamte schadenstiftende Software aus Ihren Geräten zu deaktivieren und zu vernichten. Das ist ein ehrliches Geschäft zu günstigem Preis im Hinblick darauf, dass ich verfolge Ihr Profil und den Emailverkehr seit einiger Zeit.

Senden Sie mir keine Antworten. Jede Antwort wäre sinnlos, weil Adresse des Absenders wird erstellt automatisch. Allerlei Beschwerden auch bringen keinen Sinn, weil dieser Brief sowie meine Bitcoin–Adresse können nicht nachverfolgt werden. Ich mache keine Fehler. Wenn Sie diesen Brief mit irgendjemand teilen, werden alle Videos sofort im Internet veröffentlicht und Ihre Reputation somit für immer vernichtet. Ich wünsche Ihnen viel Gluck!“

Ebenso wie Kusenberg ist mir mein Datenschatz keine 1400 Euro in Bitcoin wert, so dass ich auch diese Mail leichtherzig löschte.

.

Geldbeschaffungsmaßnahmen (3)

Am Sichersten scheint immer noch die Geldbeschaffung über das uralte sexuell konnotierte Menscheln – nun über Email an zigtausend einsame Männer auf einmal adressiert:

Elena: „Hallo!!! Es tut mir Leid, dass ich Ihnen schreibe, mit einer kleinen Verzögerung. Ich hoffe, dass ich Dir interessant genug bin und Du willst eine ernsthafte Beziehung? Ich hoffe, dass wir gemeinsame Interessen für die Zukunft haben. Ich suche einen ernsten Mann, der bereit ist an einer Beziehung. Wenn du andere Interessen hast, dann sollten wir uns besser nicht treffen. Ich brauche nur einen anständigen Mann, der eine ernsthafte Beziehung haben möchte. Mein name ist Elena, ich bin 29 Jahre alt und in meinem Alter habe ich keine Zeit für Spielchen! Ich bin eine ernste und anständige Frau, ohne schädliche Gewohnheiten. Wenn Sie Interesse an der Fortsetzung unserer Bekanntschaft, schreiben Sie mir bitte. Ich freue mich, Dich kennen zu lernen und warte auf Deine Briefe.“

Petra: „Guten Abend Es tut mir leid, Sie auf diese Weise kontaktiert zu haben. Ich dachte, Sie wären die richtige Person für mich. Mein Name ist Petra Kothe, deutscher Herkunft und ich lebe in Frankreich. Ich glaube an Gott und habe gelernt, vom Zweifel zum Licht zu gelangen. Ich leide an einer schweren Krankheit, die mich zum sicheren Tod verurteilt hat, es ist Kehlkopfkrebs, und ich habe eine Summe von 800.000 Euro, die ich einer vertrauenswürdigen und ehrlichen Person geben möchte. Ich besitze ein Rohölimportgeschäft in Frankreich und habe meinen Mann vor 6 Jahren verloren, was mich sehr betroffen hat, ich konnte nicht wieder heiraten, und wir haben keine Kinder. Ich möchte diesen Betrag spenden, bevor ich sterbe, da meine Tage aufgrund des Vorhandenseins dieser Krankheit, für die ich keine Behandlung erhalten habe, gezählt sind. Ich würde mir jedoch von ganzem Herzen wünschen, dass Sie mein Geschenk annehmen und mit Gottes Hilfe wird alles gut, da wir nur geboren wurden, um zu helfen und einander dankbar zu sein. Möchten Sie von dieser Spende profitieren?

Xenia – gleich mehrere mails mit vielen Fotos von ihr, geschrieben von Männern? Wie sie damit an Geld rankommen wollen, weiß ich nicht: „Ich bin Russin, 39 Jahre alt. Meine Höhe ist 166 cm, Gewicht 52 kg. Ich denke, dass meine Kriterien für Dich geeignet sind. Ich arbeite als Sekretärin in einer Molkerei und mag meine Arbeit sehr. Ich bin ein offenes und ehrliches Mädchen, missbrauche keinen Alkohol. Ich rauche nicht. Meistens verbringe ich meine Freizeit in der Gesellschaft einer Freundin oder zu Hause bei meinen Eltern oder in der Natur. Ich liebe Tiere. Ich mache auch Sport. Ich möchte einen treuen und liebevollen Mann finden. Ich mag ruhige, ernsthafte, ehrliche und faire Männer.

Ich bitte dich, antworte mir so schnell wie möglich! Zum Abendessen möchte ich heute gebackene Kartoffeln mit Fleisch zubereiten. Dann gehe ich unter die Dusche und lege mich ins Bett.

Heute habe ich Sachen gewaschen und gebügelt.Glaubst du, es gibt Liebe auf den ersten Blick? Gibt es Liebe in der Ferne? Hattest du jemals dieses Gefühl? Sag mir deine Meinung

Ich dachte, dass es sehr schön wäre, wenn ich dich während meines Urlaubs besuchen könnte. Sag mir, bist du bereit mich zu treffen oder nicht? Ich bin sicher, dass wir eine tolle Zeit haben und uns auch immer besser kennenlernen werden. Ich verstehe sehr gut, dass unsere Beziehung ohne ein Treffen nur Flirten und einfache freundliche Korrespondenz ist. Und nichts Ernstes.

Ich bin auch leidenschaftlich an Kunst interessiert. Manchmal schaffe ich es, Ausstellungen zu besuchen oder ein Museum zu besuchen. Ich habe auch eine musikalische Ausbildung. Ich kann Klavier spielen. Spielst du Musikinstrumente? Ich koche auch gerne. Ich kann von gewöhnlichen Pfannkuchen bis zu komplexen Kuchen kochen. Ich hoffe, mein Urlaub kommt bald. Und wir können den Plan unseres Treffens bereits ernsthaft diskutieren.

Ich habe die deutsche Sprache in der Schule gelernt. Daher sollten Sie und ich keine Kommunikationsprobleme haben. Den Urlaub betreffend: Die Situation ist jetzt unter Kontrolle. Grenzen zwischen Ländern öffnen sich. Daher glaube ich nicht, dass ich Probleme beim Verlassen haben werde. Ich werde alle richtigen Informationen herausfinden. Keine Bange. Ich bin zuversichtlich, dass alles gut wird! Wir müssen uns gegenseitig vertrauen!

Ich interessiere mich nicht für Reichtum und teure Geschenke. Das Wichtigste für mich ist, dass der Mann immer da ist, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten! Und eine Frau sollte Komfort im Haus schaffen. Sie muss kochen und das Haus sauber halten können.

.

Geldbeschaffungsmaßnahmen (4)

Ich erhielt folgende mail:„Gewinnnummer: 662268891132/ Referenznummer: 666475896. Sie haben 1 Mio. € in der laufenden PCH Lotterie vom 16. November 2020 gewonnen. Für Ansprüche geben Sie unten Ihre Angaben ein: Voller Name: .. Wohnadresse: … Geschlecht:.. Beruf:.. Land:.. Mobile: …

Herzlichen glückwunsch! (Verlagsclearingstelle)

Private Universität Witten/Herdecke gGmbH

Alfred-Herrhausen-Straße 50, D – 58448 Witten

Im Internet findet man zur „PCH-Lotterie“ folgenden Eintrag: „Wer auf diese Einleitung eines Vorschussbetruges reingefallen ist, darf sich darauf „freuen“, am Telefon von einer gut geübten Betrügerbande belabert zu werden, damit er eine Vorleistung nach der anderen bezahle – immer schön über Western Union und Konsorten, denn diese „Lotterieveranstalter“ mit ihren Millionengewinnen benutzen keine Bankkonten. Das den Betrügern so zugesteckte Geld wird irgendwo auf der Welt anonym abgeholt…“

Als nächstes kam folgende mail: „Hallo. Ihre E-Mail-Adresse wurde zufällig mit einem „Computer Spinball“ ausgewählt, um eine Geldspende von Katharina Hedwig Muller (KHM Foundations) zu erhalten. Bitte bestätigen Sie den Besitz Ihrer E-Mail, indem Sie sich an katharine@hedwigmuller.com wenden und eine Bestätigungsnachricht senden, um weitere Informationen zu erhalten. Katharina Hedwig Müller

Und dann diese mail – vom Betriebsleiter: „Herzliche Glückwünsche: Ihre E-Mail hat Ihnen als Community die Summe von 2.000.000,00 € eingebracht Spende von Oxfam Aid, für weitere Informationen kontaktieren Sie uns mit Ihrem Qualifikationsnummer {OXG / 111/461/BDB} so bald wie möglich.

Dann meldete sich ein Opfer solcher Massenmails bei mir: Döndü Timur aus Wuppertal. Er war verzweifelt und brauchte Hilfe, weil er die Absender nicht los wurde. Sie schrieben: „Als erstes möchte ich Sie um Vertrauen bitten in dieser Transaktion, diese ist höchst geheim. Mein Name ist Amichaal Mahilak, ich bin Finanzverwalter des verstorbenen Peter Timur und arbeite als Bankkaufmann in einer Madrider Bank. Es geht um Ihre Mitwirkung, um dieses Geld aus dem Einkommen unseres verstorbenen Kunden zu sichern: 7,3 Millionen Euro. Wir wollen mit Ihrer Hilfe versuchen zu verhindern, dass es beschlagnahmt oder verzollt wird.

All meine Bemühungen, jemand zu kontaktieren, der mit dem Verstorbenen verwandt ist, waren erfolglos. Aus diesem Grund habe ich mich an Sie gewandt. Ich bitte Sie nun um Ihre Einwilligung, sich der Bank gegenüber als Nachfolger Verwandter/Besitzer des Geldes unseres verstorbenen Kunden auszugeben, da Sie den gleichen Namen haben und der Betrag somit an Ihnen ausgezahlt werden kann.

Alle legalen Dokumente, die sie benötigen, um als verwandter Nachfolger meines Mandanten in Frage zu kommen, werden wir Ihnen beschaffen. Alles, was ich von Ihnen brauche, ist eine sichere Kooperation, um diese Transaktion zu ermöglichen. Ich möchte vorschlagen, dass 20 Prozent von dem Geld an eine Hilfsorganisation gegeben und die üblichen 80 Prozent gleichmäßig zwischen uns aufgeteilt werden. Ich versichere Ihnen, dass dieses Ansinnen völlig risikofrei ist. Als Finanzverwalter des Verstorbenen werde ich diese Transaktion erfolgreich durchführen.“

Sein Opfer, Döndü Timur, ging auf diese Offerte ein und erhielt daraufhin eine weitere mail: „Welcome Timur to Reale International Trust Online Banking Services“ – mit einem Kontoauszug über 7,5 Millionen Euro. Herr Timur rechnete sich aus: 80 Prozent davon, das waren 6 Millionen, die Hälfte davon, die er bekommen sollte, waren 3 Millionen Euro. Aber erst einmal mußte er dafür finanziell in „Vorleistung“ gehen – und das nicht einmal, sondern immer wieder aufs Neue. Nicht nur per mail (vom „International Trust ‚Reale‘“), auch telefonisch wurde er immer wieder aufs Neue überredet: Er sollte ja nicht aufgeben, die kleinen Summen, die er vorab geleistet hatte und noch leisten sollte, waren doch so gut wie nichts im Vergleich zu der großen Summe, die auf ihn wartete. Es fehlte auch nicht an Drohungen, weil der Finanzverwalter des verstorbenen Herrn Timur, Amichaal Mahilak, schon so viel Zeit und Mühe in die „Transaktion“ investiert hatte und ja selbst bzw. seine Madrider Bank die Hälfte der 80 Prozent von den 7,5 Millionen Euro haben wollte.

Irgendwann schlug bei Döndü Timur die Gewinnerwartung in Verzweiflung um und er wollte von all dem nichts mehr wissen. Der Finanzverwalter blieb aber hartnäckig.

In einem Telefongespräch mit Döndü Timor riet ich ihm, sich einen Anwalt zu nehmen und/oder zur Polizei zu gehen. Ich wußte jedoch von arbeitslosen Ostlern, die sich, um ihre Abfindung nicht versteuern zu müssen, eine unvermietbare Eigentumswohnung aufschwatzen ließen – zwecks Aufbesserung ihrer Alterversorgung, dass sie sich daraufhin von Juristen und „ihren“ Politikern sagen lassen mußten, sie wären zu gierig und infolgedessen zu unvorsichtig gewesen – und dass man da gar nichts machen könne. Sie hatten zuletzt sogar vorm Reichstag demonstriert.

.

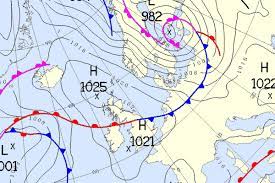

Zwischenhoch

Das „Zwischenhoch“ ist weg. 1986 hatte ich an einem Sonntag beim Meteorologischen Institut der Freien Universität angerufen – und gleich den diensthabenden Meteorologen am Apparat. Ich will Sie nicht lange stören, sagte ich, nur eine kleine Frage stellen: Was ist das für ein Dinge das Zwischenhoch, dieses Wort kommt in letzter Zeit immer öfter in den Wetterberichten vor?

„Ah, sagte der Meteorologe, da sind Sie bei mir genau an den Richtigen gekommen. Das Wort habe ich nämlich erfunden. Als Optimist sagte ich mir: Wenn von einem Tief und einem nächsten Tief die Rede ist, dann muß dazwischen logischerweise ein Zwischenhoch sein. Meine eher pessimistischen Kollegen lehnen die Zwischenhochtheorie allerdings noch ab.“

Ich bedankte mich, legte auf und wunderte mich, dass bis in die späten Achtzigerjahre niemand darauf gekommen war, dass zwei Tiefdruckgebiete durch ein Zwischenhoch getrennt sind. Das Wort erlebte jedoch damals eine wahre Karriere.

Aber dann kam die „Klimaerwärmung“. Anfangs machte ich mich noch über die Buchläden lustig, in denen es schon bald ganze Regale mit Büchern über den „Klimawandel“ gab, auch zum Thema „Klimalüge“ gab es dann was. Ich fand das leicht irre, weil unsereins doch längst „wußte“, dass die kapitalistische Ökonomie die Ökologie früher oder später kollabieren läßt. Dazu war bereits 1960 die „Gaia-Theorie“ des NASA-Chemikers James Lovelock erschienen, die zehn Jahre danach durch die Mikrobiologin Lynn Margulis evolutionär fundiert wurde.

Je größer die Regale für Bücher über den „Klimawandel“ wurden, desto seltener tauchte das optimistische Wort „Zwischenhoch“ in den Medien auf. Irgendwann wurde es in der deutschen Wetterberichtssprache vollends ersetzt durch die Erwartung eines „Tiefs“, und sei es nur ein ganz kleines. Man machte uns also Hoffnung – auf Regen. Derweil sich Waldbrände, Baumsterben, Mißernten und austrocknende Flüsse häuften. Kein Tief weit und breit, höchstens mal eine halbdunkle Wolke, die ein paar Tropfen Regen fallen ließ.

Selbst in Bremen und Umgebung, wo es früher quasi ganze Sommer durchregnete, stöhnte man: „Wi möt Regn häppn!“ Das ist die „Klimaerwärmung“, so die Klugscheißer, die schier all Veränderungen in der Natur auf den Klimawandel zurückführten. Etwas zurückhaltender sahen das lediglich die Autoren des Buches „Die Klimafalle“ (2013): der Ethnologe Werner Krauß und der Donaldist und Klimaforscher Hans von Storch, Leiter des „Instituts für Küstenforschung“ im Helmholtz-Zentrum Geesthacht bei Bremen. Für sie hat die inflationäre Ankündigung der Klimakatastrophe zu einem Verlust der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft geführt. Dabei ist der Klimawandel keine wissenschaftliche Frage, sondern eine gesellschaftliche. Er muss in regionaler Kultur, Alltag und Politik verankert werden, statt sich der Politik anzudienen.

Die ausbleibenden Tiefs mit Regen haben nicht nur die „Zwischenhochs“ liquidiert, das wäre noch das Wenigste, sondern auch alle Lebewesen in Bewegung gesetzt: Während die Flora und Fauna auf der Südhalbkugel in Richtung Antarktis unterwegs ist, bewegen sich die Tiere und Pflanzen auf der Nordhalbkugel in Richtung Arktis. Der Wissenschaftsjournalist Benjamin von Brackel hat das in seinem Buch „Die Natur auf der Flucht“ (2021) sehr überzeugend herausgearbeitet.

Auf dem Eisbären-Archipel Wrangelinsel sowie auf der Beringinsel, wohin sich die letzten Mammuts zurückgezogen hatten – und dort dann infolge der Vereisung starben, könnten bei anhaltender Klimaerwärmung in 100 Jahren wieder Elefanten ein Asyl finden, meinte ein optimistischer Wrangelinsel-Erforscher 2010. Im Übrigen hätten die sowjetischen Erforscher der arktischen Inseln bereits in den Dreißigerjahren einen Rückgang des Eises festgestellt. Die Klimaerwärmung sei also kein Resultat der forcierten Industrialisierung der Nachkriegszeit, sondern begann schon weitaus früher.

Und die Eisbären sind dadurch auch nicht zum Aussterben verurteilt. Sie hatten sich einst mit der Ausbreitung des Eises von Braunbären zu weißen Eisbären gewandelt und könnten sich mit dem Rückgang des Eises auch wieder von amphibisch lebenden weißen Bären zu braunen Landbären (zurück-)entwickeln, meint der Münchner Ökologe Josef Reichholf.

Für die Politik, die den Klimawandel abbremsen will, so jedenfalls ihr Versprechen, gilt, dass sie nicht mehr global denken darf, sondern planetarisch denken muß. Das legen jedenfalls der Soziologe Bruno Latour in seinen Gaia-Vorträgen und der Historiker Dipesh Chakrabarty mit seinem Werk „Das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter“ nahe. Für den optimistischen Wetterbericht gilt dagegen, dass er gelegentlich wenigstens kleine „Zwischentiefs“ ankündigen sollte.

.

.

Steckrübenwinter

Als ich die Prognosen für den gas-, öl- und Lebensmittel-verknappten und erneut corona-verdächtigen Winter las, dachte ich, das wird ein wahrer „Steckrübenwinter“ – wieder mal. Und wollte es aber genauer wissen. Erst einmal überraschten mich im Internet die vielen Kochrezepte für Steckrüben – mit Apfel, Schmand, Würstchen. Verbraucheraufklärer beantworteten die Frage „Wie gesund ist dieses Wintergemüse?“ Ein Marktbericht teilte mit, dass immer mehr Steckrüben angebaut und nachgefragt werden – oder umgekehrt. Steckrüben sind jedenfalls „wieder da und voll im Trend“, schreibt das iva-magazin. Schon werden Steckrüben aus England importiert.

Der dräuende Steckrübenwinter 2022/23 wäre der dritte und alle drei stehen sie mit einem Weltkrieg in Zusammenhang. Der erste so genannte Steckrübenwinter fand 1916/17 mitten im Ersten Weltkrieg statt, der zweite gleich nach dem Zweiten Weltkrieg 1946/47, der dritte würde ab kommenden Herbst vor dem Dritten Weltkrieg stattfinden. Dieser wird jedoch nur von den darin involvierten so genannt.

„Wir“ würden damit alle drei Zusammenhänge von Steckrüben und Krieg durchgespielt haben. Meine Oma dachte immer mit Schaudern an den letzten Steckrübenwinter: „Es gab ja sonst nischt!“ Und wenn man den vielen Kritikern der Bundesregierung, der NATO und der USA, namentlich Sahra Wagenknecht, folgt, dann werden es auch diesmal wieder die Massen der Zukurzgekommenen sein, die mit triefenden Nasen in eiskalten Wohnungen hocken und eine trostlose Steckrübensuppe löffeln.

Der erste Steckrübenwinter bezeichnet eine „Hungersnot“, ausgelöst laut Wikipedia „durch kriegswirtschaftliche Probleme und die britische Seeblockade in der Nordsee“. England hatte bereits bei Kriegsbeginn 1914 ein „Handelsembargo“ gegen Deutschland erlassen, daneben fielen die Einfuhren aus dem ebenfalls von Deutschland angegriffenen Russland weg, ab 1917 auch die aus den USA.

Als 1917/18 die Bolschewiki in Russland die Macht übernahmen und Adel und Bourgeoisie ihren Besitz verloren, galt ein solches Embargo auch für die Sowjetunion. Erst mit dem Vertrag von Rapallo 1922 gelang es den beiden Ländern, das Handelsboykott der Siegermächte zu durchbrechen – für die UDSSR nach Westen und für Deutschland nach Osten hin, mit weitreichenden Kooperationen, auch und vor allem in der Waffenproduktion.

Der Steckrübenwinter 1916/17 hatte zum Hintergrund auch die deutsche Landwirtschaft, der es an Arbeitskräften, Zugtieren und Kunstdünger mangelte, zudem kam es aus Schlechtwettergründen nur zu einer mageren Kartoffelernte. Das Deutsche Historische Museum zeigt dazu online einen Zeitungsartikel von damals: „Kohlrübe statt Kartoffel“ betitelt, erstere sollte als „Ersatzmittel“ für letztere herhalten.

Die hungernden Städter unternahmen „Hamsterfahrten“ aufs Land, wo die Bauern ihnen Lebensmittel zu extrem asymetrischen Konditionen für ihre Wertgegenstände eintauschten, was zu teils scharfen Gegensätzen zwischen Stadt- und Landbewohnern führte, wie es in dem Buch „Deutschland auf dem Weg zu sich selbst“ (2002) heißt. Man lästerte über „Perserteppiche im Kuhstall“.

Der nächste Steckrübenwinter 1946/47 war ein Nachkriegs-“Hungerwinter“, zu dem es in den zerbombten Städten während des strengsten Winters des 20. Jahrhunderts kam. „In Deutschland starben nach Schätzungen von Historikern mehrere hunderttausend Menschen; etwa gleichzeitig verhungerten in der Sowjetunion 1946 und 1947 ein bis zwei Millionen oder starben an den Folgen extremer Wetterbedingungen,“ heißt es auf Wikipedia. Vielerorts brach die Lebensmittelversorgung zusammen, ebenso die mit Heiz- und anderen Kraftstoffen. Auch die politischen Versorgungsstränge brachen zusammen. Der kommunistische Landrat in Lauterbach (im Vogelsbergkreis) „organisierte“ mehrere Lastwagen, mit denen lebensnotwendige Waren aus Hamburg herangeschafft wurden. Die Stadt und ihr Umland hatten sich für selbständig erklärt, sogar bereits eigene Briefmarken gedruckt.

Zwar unternahmen die hungernden Städter wieder „Hamsterfahrten“, aber es entstanden daneben nun auch „Schwarzmärkte“ in den Städten. Hier wie dort ging es um Tauschhandel, aber auch um Diebstahl, zum Teil bandenmäßig. Der NDR erwähnte den Kölner Kardinal Joseph Frings, der in seiner Predigt am Silversterabend 1946 „Mundraub für den Eigenbedarf“ rechtfertigte, das Organisieren von Nahrung und Kohle wurde daraufhin auch „fringsen“ genannt. Der Zugverkehr, sowieso durch den Krieg noch schwer beeinträchtigt, kam zeitweise zum Erliegen, zerstört waren auch etliche Brücken, viele Flüsse froren im Winter 1946/47 zu. Als es wärmer wurde, zerstörten Eisschollen in Bremen mehrere Weserbrücken. Die ARD zeigte 2009 eine Dkumentation: „Hungerwinter – Überleben nach dem Krieg“.

Für den kommenden dritten Steckrübenwinter sei noch hinzugefügt, dass ein Kilo derzeit noch 1 Euro 59 kostet, da aber die Ernte erst zu Winterbeginn erfolgt, handelt es sich durchweg um „Lagerware aus Nordeuropa“.

.

Rhizom – Mykorrhiza

Ein Rhizom ist ein meist unterirdisch horizontal wachsendes Sprossachsen-System, das man auch Wurzelstock nennt. Nach unten gehen davon die eigentlichen Wurzeln, nach oben die Blatttriebe aus. Die von Pilzen gebildeten langen dünnen Wurzeln (Fäden) nennt man Myzel. Als Mykorrhiza wird eine Symbiose zwischen Pilzen und Pflanzen bezeichnet, bei der sich ein Pilzmyzel mit den Pflanzenwurzeln verbindet, um Nährstoffe auszutauschen.

In den Siebzigerjahren wurde aus dem botanischen Begriff Rhizom ein politischer, propagiert von den französischen Philosophen Gilles Deleuze und Felix Guattari in ihrem Hauptwerk „Anti-Ödipus: Kapitalismus und Schizophrenie 1“ und „Tausend Plateaus: Kapitalismus und Schizophrenie 2“, dem ein Pamphlet „Rhizom“ folgte, auf dem nach einiger Zeit überall in den westeuropäischen Universitätsstädten Aufkleber folgten, die an Wänden und Bushaltestellen verkündeten: „Macht Rhizom! Der rosarote Panther“.

Das war explizit eine Absage an das alte europäisch-darwinistische, d.h. hierarchische Baum- und Wurzeldenken zugunsten egalitärer Organisationsformen (bzw. “Strukturen“ wie man damals und auch heute noch gerne sagt). Kurzum: Das Rhizom war eine Metapher und ein Modell für ein unterirdisch verknüpftes Beziehungsgeflecht von radikal denkenden Linken.

Aber die Botaniker und ebenso ihre Begriffs-Metaphorisierer sind inzwischen vom Rhizom zur Mykorrhiza fortgeschritten – und damit bei der Faszination für Pilze, vor allem für deren winziger Pilzfäden, dem Myzel, angekommen. Diese kleinen in die Pflanzenwurzel reinwachsenden Pilzfäden, die Mykorrhiza also, trifft auf den derzeitigen „Geschmack“ der radikalen Linken, die immer dünner und weniger werden – im Gegensatz zur asozialen Bewegung der konsequenten Rechten (entweder ist man radikal Links oder konsequent Rechts oder eiert dazwischen rum).

In anderen Worten: Der Staatsapparat ist ein „Staatsbaum“, der versucht, die Menschen zu verwurzeln, dagegen gilt es, ein „Kriegsmaschinenrhizom“ zu entwickeln. Dieses läßt sich laut Deleuze und Guattari durch sechs Merkmale bestimmen: 1. Konnexion, 2. Heterogenität, 3. Vielheit, 4. asignifikanten Bruch (es kann an jeder beliebigen Stelle zerstört werden und wuchert dennoch entlang seiner eigenen oder entlang anderer Linien weiter), 5. Kartographie und 6. Verfahren, zur Herstellung von Abziehbildern (keine Kopien).

Die wenigen, dahinvegetierenden Linken verstehen nun unter der von Naturwissenschaftlern erforschten Mykorrhiza der Pilzwelt mit zum Teil riesigen Ausmaßen ein „World Wide Web“, und unter den sozialen Medien des Internets ein symbiontisches Netzwerk, geeignet zur Weltverbesserung.

„Die Pilze können die Welt retten,“ verkündete jüngst z.B. der Pilzforscher Paul Stamets, Inhaber von elf Fungi-Patenten, auf der berühmten „TED Konferenz“, ein internationales Redner-Treffen in Kalifornien, um die Welt alljährlich aufs Neue mit Rettungsideen zu beglücken. Stamets begann seine „Keynote“ mit dem Satz: „Wir alle wissen, dass die Erde Probleme hat, wir sind jetzt in der sechsten bedeutenden Phase der Vernichtung auf diesem Planeten eingetreten.“ Noch jeder Amerikaner hat auch eine Analogie zwischen Computer und Gehirn hergestellt, Paul Stamets, der am „Bioshield-Programm des US-Verteidigungsministeriums“ beteiligt war, mixt alles zusammen: „Ich habe als erster die These aufgestellt, dass das Myzel ein natürliches Internet der Erde ist,“ sagte er.

Auf einem Pilz-Symposion des Hamburger Kunstvereins wurde dies kürzlich von der Basler Medienwissenschaftlerin Ute Holl als „Quatsch“ qualifiziert, wobei sie sich vor allem auf den englischen Pilzforscher unter den (kalifornischen) Weltrettern Merlin Sheldrake bezog, Sohn des Botanikers Rupert Sheldrake, der mit seiner Medientheorie „Morphogenetisches Feld“ bzw. „Morphische Resonanz“ berühmt wurde. Wenn er, der Vater, vielleicht noch das Rhizom hochhielt, dann hat es sein Sohn nun mit der Mykorrhiza, über die er seine Cambridge-Dissertation schrieb. Sie wurde 2020 auf Deutsch unter dem Titel „Verwobenes Leben. Wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussen“ veröffentlicht und lag auf dem Hamburger Pilz-Symposion zum Verkauf aus.

Sheldrakes Pilzdenken politisch zu überhöhen (zu deuten), ist also Unfug, aber für Pilzforscher und solche, die es werden wollen, hat er in seinem Buch doch allerlei interessante Fakten zusammengetragen. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an die weisen Worte des Foucaultassistenen Francois Ewald: „Es gibt immer zu viel Deutung und nie genug Fakten. Wobei die Akte durch Deutung am Gefährlichsten für die Freiheit sind. Ferner wissen wir vom einstigen Bremer Uniprofessor Fred Abraham: „If you want to be a highflyer in science you must in Germany be a brillant theorist and in the angloamerican Zone of interest a good factgather.“ Nun ist Deutschland inzwischen zwar so gut wie durchamerikanisiert, aber es gibt noch immer ein paar französische Theoretiker nebenan, genannt seien Bruno Latour und seine Mitstreiter z.B., die ganz ohne Mykorrhiza und auch, so viel wir wissen, ohne (psilozybinhaltige) Rauschpilze politisch denken.

.

Tote Winkel

Ende der Achtzigerjahre besuchte ich den Westberliner Stammtisch des Erfinderverbandes und war erstaunt, dass sich fast alle Teilnehmer mit Verbesserungs-Erfindungen ausgerechnet an Fahrrädern beschäftigten. Bis auf einen Busfahrer, Manfred Rosenau, der mit Rückspiegeln bei Lkw experimentierte, die keinen „toten Winkel“ mehr haben. Er berichtete, dass er mit dem Ergebnis zum Verband der Automobilindustrie gegangen war, die das Ergebnis geprüft hätte. Sie fanden seine Erfindung brauchbar, er sollte jedoch ihr Design verbessern. Dazu rüstete er noch einmal seinen Bastelkeller auf (für insgesamt 80.000 DM) – und legte dann die neue Rückspiegelversion dem Verband vor. Nach einigen Wochen wurde ihm schriftlich mitgeteilt, dass man kein Interesse an seiner Erfindung habe. Von einem Verbandsmitarbeiter erfuhr er: Weil die Automobilindustrie kein Interesse an einer Reduzierung der Unfälle habe.

Inzwischen haben sich die Unfälle zwischen Radfahrern und rechtsabbiegenden Lkw in Berlin enorm vermehrt, mit teilweise tödlichem Ausgang, obwohl immer mehr Lkw mit Rundum-Videokameras ausgestattet sind. Es gibt ein Diplomarbeit, die 141 solcher Unfälle analysierte und dabei die „Schwachstellen“ der Lkw im Hinblick auf die aktive Sicherheit (die Sicht aus den Lkw) und die passive Sicherheit (Überrollschutz) aufzeigte.

Nach jedem überrollten Radfahrer kommt es zudem zu hitzigen Diskussionen, in denen prolophob argumentiert wird, dass die Lkw-Fahrer durchweg moralische Defizite haben, die mit ihrem Lkw-Führerschein nicht behoben werden, zudem würden die Transportunternehmer ihre Fahrer ständig zu noch größerer Eile antreiben.

2021 gingen die Unfälle zwischen Radfahrern und LKWs – wahrscheinlich coronabedingt – erstmalig zurück, wie die tagesschau meldete. Dafür kommt es jedoch seit einigen Jahren zwischen Fußgängern und den vielen eiligen Fahrradkurieren sowie den E-Bike- und E-Scooter-Fahrern zu immer mehr Unfällen, die allerdings harmloser sind.

Für mich stellen die oft auf den Fußwegen fahrenden Radfahrer dennoch eine größere Gefahr dar als die Autos, außerdem ärgert es mich, dass so ein Innovationsgedöns um diese Scheißfahrräder gemacht wird, die dadurch immer schneller und teurer werden. Für das Geld, dass ich als Jugendlicher für mein erstes (und letztes) Fahrrad ausgab, würde ich heute nicht mal mehr ein Fahrradschloß bekommen. Kurzum: Während die Radfahrer die Lkw-Proleten hassen, halte ich die juvenilen Radraser mit Sturzhelm für modische Autisten, die nichts sehen außer mögliche Gefahrenquellen, während ich als Fußgänger jedes kleine Gewächs und jeden Vogel am Straßenrand registriere.

Die Radfahrer werden auch von den Autofahrern herzlich verabscheut, auch und vor allem, weil ihnen immer mehr Fahrspuren auf den Innenstadt-Straßen zugestanden werden, wodurch sich für den Autoverkehr die Staus vermehren. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) im „Bündnis mit den Verkehrs-, Umwelt- und Verbraucherverbänden sowie der Fahrradwirtschaft“ nennt das eine „Reform des Straßenverkehrsgesetzes“, die nicht zuletzt dem „Klimaschutz“ zugute kommt.

Auch auf der Lkw-Erfinderseite tut sich was: Die Zeitung „Rheinpfalz“ berichtete, dass der Lkw-Fahrer Manfred Kübler, „ein Tüftler und Macher“, seit 25 Jahren daran arbeitet, den „toten Winkel“ in der Fahrerkabine mit Überwachungstechnik zu reduzieren. Ein Fahrlehrer bestätigte der „Rheinpfalz“, dass Kübler „mit seinem Rundumsicht-System ‚einiges vorgelegt‘ habe,“ sein eigener moderner Fahrschul-LKW sei auch mit einem Kamerasystem ausgestattet, „‘aber der kann das nicht, was Küblers System dem asymmetrisch im Fahrerhaus sitzenden Lenker an Über- und Rundumsicht verschaffe‘. Die Aussage des ADFC, dass es keinen toten Winkel an LKW mehr gebe, sei ‚faktisch falsch‘.“

Küblers „System ist offenbar nahezu perfekt“, aber kein Schwein, unter Truckern, auf Messen und in Werkstätten, interessiert sich dafür, obwohl es dem Erfinder darum geht, „Menschenleben, vor allem Radfahrer, zu retten“. Dafür interessierte sich 2021 die Polizei für seine Erfindung: Sie zwang ihn, die „zusätzliche Beleuchtung am Lkw, vorstehende Kameragehäuse, vermeintlich lose Kabelbündel und scharfkantige Spiegelhalterungen zu demontieren, bevor er weiterfahren durfte.“ Außerdem bekam er eine Anzeige und einige Punkte im Zentralregister. Das Amtsgericht in Landau verurteilte ihn nun zu einem Bußgeld von 150 Euro, die er abstottern darf. Küblers System mag zwar „genial sein, aber in der handwerklichen Umsetzung besteht noch Luft nach oben,“ schreibt „Die Rheinpfalz“.

.

Fluchtschiffe

Wir machten 14 Tage „Urlaub“ auf einer kleinen griechischen Insel, obwohl man als Selbständiger ja keinen „Urlaub“ hat – und es dort auf Padmos auch keine Arbeit für uns gab. Aber ich habe in meinem Leben noch nie „Urlaub“ gemacht, höchstens organisierte „Journalistenreisen“ – und die waren oft beschissen genug – kosteten jedoch nichts, während diese „Urlaubsinsel“ uns zu zweit über viertausend Euro wert war und , mit anstrengender Hin- und Rückreise (wegen Streiks ausgefallene Flüge) verbunden.

Wie so viele griechische Inseln hat auch Padmos eigentlich nur Sonne, Strand und blaues Meer mit Touristen-Restaurants, die alle annähernd das gleiche verkaufen, zu bieten. Aber auch eine lange Leidensgeschichte: Erst eroberten die Phönizier die Insel, dann die Athener, die Perser, die Makedonier, die Römer, die Goten, die Byzantiner, die Sarazenen und Araber, die Venezianer, die Türken, die Russen, erneut die Türken, und zwischendurch überfielen immer wieder Piraten die Insel, die alle Bewohner niedermetzelten. Nach der „griechischen Revolution“ wurde Paros 1830 dem Nationalstaat angeschlossen.

Von 5000 vor Christi bis ins 19. Jahrhundert hatten es beinahe alle Eroberer neben einigen kleinen Erzlagern und Marmor auf die Bäume dort abgesehen – für den Bau ihrer Schiffe, die sie dann gegeneinander kämpfend im Mittelmeer versenkten. Übrig blieb ein weitgehend karges, felsiges Land, nur stellenweise bewachsen von Dornensträuchern und Sukkulenten. Die Wüste Gobi ist grün dagegen!

Die Bewohner von Paros sind – vielleicht gerade wegen der Kargheit ihrer Insel – große Floraliebhaber: Überall um und an ihren Häusern wachsen die schönsten blühenden Pflanzen, die zum großen Teil mit Leitungen automatisch bewässert werden. Gewächse, die wir nur als kümmerliche Topfpflanzen kennen, wachsen sich hier zu hohen Bäumen aus, wir saßen z.B. in einem Restaurant unter zwei Gummibäumen, deren Stämme unten so dick waren, dass ein Mensch sie nicht umfassen konnte.

Auf der einst mit Paros verbundenen und jetzt vorgelagerten kleinen Insel Antiparos ist es architektonisch sogar „strikt“ vorgeschrieben, dass die Häuser weiß, die Fenster und Türen blau und die Höfe und Gärten „full of flowers“ sein müssen, wie es in einem Reiseführer heißt. Wahrscheinlich liegt diese gestalterische Strenge daran, dass auf Antiparos „Hollywood“-Prominenz Urlaub macht und Tom Hanks bereits ein Haus auf der Insel besitzt, weswegen der lokale Buchladen seine Autobiographie gleich ein Dutzend Mal anbietet und alle Waren dort inzwischen sehr viel teurer und schicker als auf der Hauptinsel sind.

Neben den vielen Pflanzen findet man auf Paros und Antiparos an jedem Haus mindestens anderthalb Katzen sowie einige Spatzen und Tauben. Das ist schon fast die gesamte Fauna der zwei Inseln, von ein paar kleinen Eidechsen abgesehen. Da das Meer überfischt ist, gibt es auch so gut wie keine Möwen dort.

Paros wurde im Zweiten Weltkrieg von den Italienern besetzt, sie waren der Inselbevölkerung zum Teil durchaus wohlgesonnen, Antiparos, wo nur ein paar Schafzüchter und Fischer lebten, ignorierten sie. Deswegen konnte dort der Kretische Seemann und Partisan Haris Grammatikakis mit Fischerbooten einen Untergrund-Fluchtorganisation von Nordgriechenland und Athen über Piräus nach Antipartos organisieren, wo sie von den wenigen Inselbewohnern versorgt wurden. Schließlich waren auch die Bewohner von Partos in das Geheimunternehmen involviert. Und Antipartos wurde dann von englischen U-Booten versorgt, wovon auch die Italiener auf Paros profitierten, indem ihnen „Schmuggelware“ – wie englisches Gebäck und Tee – zugänglich wurde.

Das U-Boot nahm auf dem Rückweg die von Haris via Piräus geretteten kretischen Partisanen und englischen Geheimdienst-Offiziere nach Alexandria mit, von wo aus sie ins englische Hauptquartier nach Kairo gebracht wurden. Die englische Armee wurde dort noch zunehmend von den Truppen unter Rommel bedroht und brauchte Verstärkung.

Auch Haris Grammatikakis fuhr nach Alexandria, mit einem Fischerboot. Unbeschadet gelangte er Nachts durch die doppelte Minensperre des Hafens bis zu einem englischen Zerstörer, an dem er anlegte. Sein „privates“ Fluchtunternehmen wurde daraufhin vom englischen Geheimdienstchef quasi verstaatlicht, ihr Leiter wurde der junge schottische Geheimdienstoffizier Atkinson, dem Haris mißtraute – zu Recht, denn Atkinson kampierte nicht im Gelände wie alle anderen sondern quartierte sich mit seinem Funker im komfortabelsten Schäferhof ein, wo er den Kamin heizte. Zudem hatte er eine Mappe mit dabei, auf dem dick drauf stand, dass sie unbedingt im U-Boot bleiben müsse. Es enthielt alle Informationen über die Fluchtrouten und -unterstützer.

Als der italienische Militärgeheimdienst eine Razzia auf Antiparos veranstaltete, gelangte Atkinson lebend in seine Hände, ebenso die Mappe. Daraufhin wurden hunderte Griechen verhaftet, verurteilt und z.T. erschossen – und die Inseln Paros/Antiparos wurden isoliert und damit ausgehungert. Haris Grammatikakis überlebte, ihm hat die auf Paros lebende Amerikanerin Katherine Clark ihre überaus gründliche Recherche „The Part That Is Great. A True Tale of Grit, Wit, Passion and Pride“ (Athen ohne Jahrgang) gewidmet.

.

.

Ein „zeitliches Opportunitätsfenster“

So nennt die Schweizer Historikerin Brigitte Studer in ihrer Studie „Reisende der Weltrevolution“ (2020) das globale Wirken der Kommunistischen Internationale (Komintern) als die Bolschewiki 19019/20 die Gunst der Stunde nutzten: Alle Welt starrte fasziniert und verängstigt auf das kommunistische „Experiment Sowjetunion“, das schon bald zum Haupteinwanderungsland wurde. Auch Revolutionstouristen meldeten sich massenhaft.

In umgekehrter Richtung sollte aus der Partei der Bolschewiki eine „Weltpartei“ werden. Als aber die revolutionäre Welle im Westen ausrollte, wandte man sich in der Komintern nach Osten, was einer „Verschiebung des revolutionären Subjekts von Europa nach Asien“ gleichkam. Über Radio riefen die Bolschewiki im September 1920 die „Arbeiter und Bauern des Nahen Ostens“ zur Teilnahme an einem „antiimperialistischen Kongreß“ in Baku auf. Es kamen 2000 Delegierte – nach Baku, weil die Bolschewiki dort die Ölquellen verstaatlicht hatten. Sie verknüpften mit dem Kongreß den „weltweiten Befreiungskampf der Schwarzen mit dem weltweiten Kampf der unterdrückten Völker gegen Kolonialismus und Kapitalismus“. Er „markierte“ laut Studer „den neuen Globalisierungsanspruch der Komintern“. Wobei man jedoch weniger Arbeiter als Bauern ansprach – und Lenins Geringschätzung der russischen Bauern noch immer nachklang. Marx hatte zuvor gerade sie wegen ihrer kollektiven Wirtschaftsweise (Obschtschina) als schon halb im Sozialismus angekommen gezeichnet – in einem langen Brief an die exilierte Revolutionärin Vera Sassulitsch.

Die Volksaufstandsexperten in der Moskauer Kominternzentrale, in Sonderheit Bucharin, bezeichneten den Genossen Ho Tschi Minh als „Bauernträumer“. Im Aufstands-Handbuch der Komintern aus dem Jahr 1928, das von Wollenberg, Kippenberger, Tuschaschewski und Ho Tschi Minh herausgegeben und den auf ihre Kosten „Reisenden der Weltrevolution“ mit auf den Weg gegeben wurde, schrieb letzterer: „Der Sieg der proletarischen Revolution in Agrar- und Halbagrarländern ist undenkbar ohne aktive Unterstützung des revolutionären Proletariats durch die ausschlaggebenden Massen der Bauern.“ So bestand für Ho Tschi Minh z.B. „der größte Fehler“ der KP Chinas darin, nicht nur „nichts zur Vertiefung der chinesischen ‚Agrarrevolution“ getan, sondern sie sogar noch gebremst zu haben.“ Die Partei habe sich stattdessen, gestützt auf ihre deutschen und russischen Berater aus der Komintern vor allem auf die Organisierung von Arbeiteraufständen in den großen Städten konzentriert, die blutig niedergeschlagen wurden. Brecht hat das in seinem Lehrstück „Die Maßnahme“ 1929/30 thematisiert.

Unter ebenfalls hohen Opfern geschah die Ausweitung der Sowjetunion in den zentralasiatischen Raum. Suter erwähnt die Schwierigkeiten der Komintern-Revolutionäre, als Atheisten und Feministen ein „revolutionäres Zentrum“ in der „mehrheitlich muslimischen Stadt Taschkent (Usbekistan) zu installieren“.

Um das Embargo der „Entente“ zu umgehen und weil man noch immer auf die revolutionären deutschen Arbeiter hoffte, baute die Komintern einen „europäischen Brückenkopf“ als „transnationale Drehscheibe“ in Berlin auf. Die Stadt rückte damit wie keine andere „nahe an Moskau heran“. Die Dependance wurde „Westeuropäisches Büro“ genannt: „WEB“. Im Gegensatz zum heutigen „World Wide Web“ war das nichts Virales und es ging auch nicht um Wort und Bild, auch wenn zum WEB bald zwei Verlage und einige Zeitschriften zählten, u.a. die berühmte „Internationale Pressekonferenz“, „Imprekorr“. Sie wurde, ebenso wie das Aufstands-“Handbuch Komintern“, während der Studentenbewegung in der BRD wiederveröffentlicht.

Im WEB arbeitete u.a. Fanny Jesierska, sie war mit 16 aus Polen nach Westeuropa gegangen und hatte Technik studiert. Von 1914 bis 1918 arbeitete sie als Ingenieurin bei der AEG, nach der Novemberrevolution wurde sie Rosa Luxemburgs Sekretärin, „führte aber auch Aufträge für Karl Radek aus,“ den man 1919 im Moabiter Zellengefängnis inhaftiert hatte, wo er jedoch arbeiten und u.a. Walther Rathenau empfangen konnte. Fanny Jesierska kam im selben Jahr in der russsischen Botschaft Unter den Linden unter und arbeitete im WEB.

Auch Deutschland litt unter einem Embargo der West-Mächte, angeblich soll Fanny Jesierska den AEG-Besitzer Walther Rathenau beeinflußt haben, Radek zu besuchen und als Außenminister einen Vertrag mit Russland zu schließen, um die internationale Isolation der beiden Länder durch die Westmächte zu durchbrechen, zum beiderseitigen Vorteil. Dies geschah 1922 in Rapallo, wo Rathenau auf seinen sowjetischen Kollegen Georgi Tschitscherin traf. „Mit Deutschland, dessen Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs der Frieden von Versailles konstatiert hatte, und dem sozialistischen Russland schlossen sich zwei Geächtete der damaligen internationalen Politik zusammen. Der Vertrag trat sofort mit der Unterzeichnung in Kraft,“ heißt es auf Wikipedia.

Rathenau profitierte auch persönlich davon: Der in Moskau für Lenins Plan zur Elektrifizierung der Sowjetunion (Goelro) errichtete Großbetrieb „Elektrosawod“ war ein „Milchbruder der Berliner AEG-Werke“, wie russische Historiker ihn nannten. „Dieses bilaterale Abkommen wurde als Beginn einer nach Russland orientierten deutschen Außenpolitik interpretiert,“ schreibt das Deutsche Historische Museum.

Rathenau wurde noch im selben Jahr von Rechten erschossen. Fanny Jesierska ging in die Komintern-Zentrale nach Moskau, kehrte aber Ende 1928 nach Berlin zurück. 1933 emigrierte sie nach Frankreich, wo es ihr laut der „bundesstiftung-aufarbeitung.de“ sehr schlecht ging. Sie konnte aber 1940 noch aus Paris fliehen und gelangte zu Verwandten nach Kalifornien, wo sie Arbeit in einer Wohlfahrtsorganisation fand.

Das „Opportunitätsfenster“ öffnete sich für die Komintern erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg mit der sogenannten „Dritten Welt“, von denen sich 35 bevölkerungsreiche Staaten dann auch nicht dem Votum des Westens in der UNO-Abstimmung, die Ukraine gegen Russland zu unterstützen, anschlossen. „Indien, Indonesien, Argentinien und Brasilien bleiben auf Distanz sowohl zu den USA als auch zu Russland, um sie gegeneinander auszuspielen,“ meinte kürzlich der Autor Pankaj Mishra.

.

Telefon

In Berlin gab es 1925 schon eine halbe Million Telefonanschlüsse, mit denen täglich 1,25 Millionen Gespräche geführt werden. Berlin galt als „die telefonwütigste Stadt der Welt“, lese ich in Rolf Lindners Buch „Berlin. Absolute Stadt“ (2017). Damals bereitete dieses neue Hightech-Spielzeug darauf vor, dass wir nicht mehr miteinander reden dürfen, wir müssen kommunizieren, wie der Philosoph Jean Baudrillard in den Achtzigerjahren seufzte – noch vor der allgemeinen Verbreitung der Handys und Smartphones, die inzwischen samt SMS abgehört werden dürfen. Gleichzeitig geriet auch den Kulturkritikern die schier manische öffentliche Telefoniererei immer öfter ins Visier – schon aus reiner Notwehr. So befaßte sich Vilém Flusser z.B. mit dem Machtgefälle zwischen dem Anrufer und den Angerufenen. Bereits zu Roland Barthes‘ Zeiten spielte das Telefon eine große Rolle im Leben der Menschen: „Ich versage es mir, auf die Toilette zu gehen, und selbst zu telephonieren, um die Leitung freizuhalten,“ schrieb er in den „Fragmenten einer Sprache der Liebe“ 1984.

Jetzt gibt es bald keinen einzigen Spielfilm mehr, in dem die Handlung nicht durch einen oder mehrere Anrufe immer wieder in Schwung gebracht wird. Das Mobiltelefon, das unsere „availability“ revolutioniert hat, ist ein direktes Resultat der Kybernetik und Waffenlenk-Systemforschung – also ein Produkt des Zweiten Weltkriegs, aus der zunächst die Computer- und Gentechnik hervorging. Auch in früheren Kriegen trug das Telefon schon das Seinige zum Sieg bei, erst recht in Revolutionen und Bürgerkriegen. Telefon und Telegrafie wurden im so genannten „Imperialen Zeitalter“ (1875-1914) erfunden. Letzteres „ermöglichte nunmehr die Übermittlung von Nachrichten um den gesamten Erdball innerhalb weniger Stunden,“ schreibt Eric Hobsbawm (in: „Zeitalter der Extreme“ 1995). Vom Telegrafen gelangten die Nachrichten in die damals ebenfalls neuen Publikumszeitungen (in Berlin gab es täglich fast 150).

Leo Trotzki war ein geradezu fanatischer Zeitungsleser – er interessierte sich für jede noch so kleine Nachricht aus jedem Land der Erde – und auch das Telefon wußte er bald virtuos zu nutzen. „Die Karte ist nicht das Gelände,“ gab Gregory Bateson zu bedenken, aber kann man eine Lage wenigstens „telefonisch beobachten“, wie Trotzki meinte? In seiner Autobiographie „Mein Leben“ kommt das „Telefon“ vor der russischen Revolution nur einmal vor. Es wird aber sogleich in seiner revolutionären Bedeutung von ihm erkannt. Das war, als er und seine Familie aus ihrem französischen Exil ausgewiesen wurden – und Ende 1916 in New York ankamen, wo sie in einer Arbeitergegend eine billige Wohnung fanden, die jedoch überraschenderweise mit Bad, elektrischem Licht, Lastenaufzug und sogar mit einem Telefon ausgestattet war. Für Trotzkis zwei Söhne wurde das Telefonieren in New York „eine Weile zum Mittelpunkt ihres Lebens: Dieses kriegerische Instrument hatten wir weder in Wien noch in Paris gehabt.“

Aber dann spielte der Apparat für Trotzki erst wieder im darauffolgenden Jahr in St.Petersburg – während der Machtübernahme der Bolschewiki – eine, zunehmend wichtiger werdende, Rolle. Seine erste Bemerkung über das „kriegerische Instrument“ betraf jedoch zunächst dessen Nichtfunktionieren (den „Punkt Null“ – mit Roland Barthes zu sprechen): „Auf dem Telefonamt entstanden am 24.10. Schwierigkeiten, dort hatten sich die Fahnenjunker festgesetzt, und unter ihrer Deckung waren die Telefonistinnen in Opposition zum Sowjet getreten. Sie hörten überhaupt auf, uns zu verbinden.“ Das Revolutionskomitee, deren Vorsitzender Trotzki war, schickte eine Abteilung Soldaten mit zwei Geschützen hin, dann „arbeiteten die Telefone wieder. So begann die Eroberung der Verwaltungsorgane.“

In seiner „Geschichte der russischen Revolution“, die Trotzki neben seiner Autobiographie im türkischen Exil (1929-1933) schrieb, heißt es dazu ergänzend: „Es genügt ein nachdrücklicher Besuch des Kommissars des Kexholmer Regiments im Telephonamt, damit die Apparate des Smolny wieder angeschlossen waren. Die Telephonverbindung, die schnellste von allen, verlieh den sich entwickelnden Ereignissen Sicherheit und Planmäßigkeit.“ Ein Matrose aus dem Regiment ergänzte: „Das war ein Geschrei, als wir mit unserm Trupp kamen. Die Telephonistinnen hysterisch durcheinander. Werfen die Arme hoch. Was ist Frauen, glaubt ihr, wir wollen euch erschießen? Ihr könnt gehn. Wir werden mit den Apparaten schon fertig. Und die raus. Die ganze Morskaja Straße voll von kreischenden Mänteln und Hüten.“

Es ist die Rede vom St. Petersburger „Fräulein vom Amt“, wie man die Telefonistinnen, die die Verbindung herstellten, hierzulande nannte. Statt um eine Revolution ging es in Berlin darum, dass die „Telefonitis“ zu ihrem Recht kam – und diese Sucht ging mit einer großen Wertschätzung der Telefonistinnen einher. Von ihr handelte der beliebteste Schlager 1919: „Halloh! Du süße Klingelfee“, in den zeitgenössischen Filmen spielt sie laut Rolf Lindner „eine ikonische Rolle“.

In Ostberlin gab es noch nach der Wende eine Weile Tanzlokale mit Tischtelefonen, sie wurden zuerst 1908 im Friedrichshainer „Ballhaus der Technik“ – dem „Resi“ – installiert. Da wählte man selbst – u.U. ein Fräulein vom Amt am Nebentisch.

.

Modeverkäuferin

Die jungen Mädchen in den ganzen Modeläden haben in ihrem Leben Besseres verdient als den ganzen Tag bei Popmusik und geringem Lohn Kleidung zusammenlegen zu müssen, die von den Kunden anprobiert und irgendwo abgelegt wurde. Die meiste Zeit scheinen sie überdies rumzustehen und sich zu langweilen. Eine, die bei H&M arbeitet, verriet mir kürzlich, wie angenehm sie das Corona-Lockdown findet, wieviel Zeit sie nun für ihre Freunde habe, sie würden sich jeden Tag etwas Neues einfallen lassen, u.a. lange Radtouren durch die Stadt unternehmen.

Die jungen Modeverkäuferinnen waren anfangs jedoch durchaus nicht zu bedauern. Zum Einen erweiterten diese Modeläden und Modeabteilungen der Kaufhäusern ihre Berufsmöglichkeiten, die um 1900 noch sehr gering waren, und zum Anderen standen sie gewissermaßen im Mittelpunkt der forcierten „Ästhetisierung der Waren“.

Damals gab es die sogenannte „Probiermamsell“ in den Modehäusern, die den Kundinnen die in Betracht gezogenen Modelle vorführte. Auch im Großhandel wurden solche Vorführdamen beschäftigt. Daraus entwickelte sich das Mannequin, das Model auf dem Laufsteg der Modeschauen. Und von da auch möglicherweise eine Schauspielerkarriere beim Film. 350 Kinos gab es damals in Berlin. Der Stadtsoziologe Rolf Lindner erwähnt den Hoflieferanten Hermann Gerson, „der eine Probiermamsell engagiert haben soll, die über die gleichen (üppigen) Maße wie Kaiserin Auguste Victoria verfügte“. Berlin entwickelte sich zur „Konfektionsstadt par excellence“ und zehrte davon noch eine Weile nach dem Zweiten Weltkrieg. Erinnert sei an den Westberliner Couturier Heinz Oestergaard und die Ostberliner Modezeitschrift „Sybille“.

Vor dem Ersten Weltkrieg galt aber neben den in der Modebranche beschäftigten jungen Verkäuferinnen auch, dass „kaum eine großstädtische Industrie von so umfassender kommerziellen Bedeutung ein so verelendetes Arbeiterproletariat hat wie die Konfektion,“ schreibt Moritz Loebs in seiner Darstellung der Berliner Konfektion 1906. „Nicht zuletzt wegen der skandalösen Stücklöhne der Heimarbeiterinnen,“ wie Lindner ergänzt. Diese Mädchen und Frauen sind heute hinterm Horizont verschwunden: Ihre Nähmaschinen stehen jetzt in Asien und Südamerika.

Die Heimarbeiterinnen saßen damals gewissermaßen zu Hause im Dunkeln, während die Modeverkäuferinnen im Licht, wenn nicht gar im Rampenlicht standen. Damals geriet die Warenbeleuchtung quasi außer Rand und Band, die Schaufenster wurden immer heller und die Beleuchtung üppiger. Der Schaufensterbummel beliebt. Die Bekleidungsbranche verquickte sich überdies bald mit dem Revue-Theater. Noch heute haben die Shows im Friedrichstadtpalast die Qualität einer Modenschau.

1913 machte der Stummfilm „Gelbstern“ die Vorführdamen berühmt. „Der gelbe Stern auf einem Jackenärmel im Konfektionsgeschäft war um die Jahrhundertwende ein harmloses Zeichen für eine Kleidergröße und bezeichnete den Typ Frau mit Idealmaßen, der diese Kleidung vorführen konnte,“ heißt es dazu auf „textilegeschichten.net“. Rolf Lindner schreibt: „Mit ‚Gelbstern wird zugleich die Probiermamsell/Mannequin als besonderer Großstadttypus, Seite an Seite mit dem ‚Fräulein vom Amt‘ und der ‚Tippmamsell“ mit hohem Identifikationspotential geschaffen.“ Wobei die „Probiermamsell“ sich zwischen den Klassen bewegt: „Zumeist (und im Film prinzipiell) aus einfachen Verhältnissen stammend, ‚kostet‘ sie im wahrsten Sinne des Wortes vom Luxus der Oberschicht.“ Für die Kosmetik- und Parfüm-Verkäuferinnen im KaDeWe und in der Galeria Kaufhof scheint das noch immer zu gelten.

Die Modeverkäuferinnen wurden (und werden vielleicht immer noch) von ihren Chefs gezwungen, „sich modisch zu kleiden und gepflegt auszusehen“. Viele tun es aber wohl auch von sich aus, um ihr Selbstbewußtsein zu stärken. Gabriele Tergit schrieb in ihren „Berliner Reportagen“: „Das Sichzurechtmachen, wie es in Berlin heißt, ist ja heutzutage keine Sache der Koketterie mehr, geschieht nicht, um einen reichen Mann zu finden, wie in früheren Zeiten, sondern seidene Strümpfe und gewellte Haare sind Waffen im Lebenskampf geworden. Überall haben es die Hübschen und Gepflegten leichter. Die Hübsche verkauft mehr, der Hübschen diktiert der Chef lieber, von einer Hübschen wird lieber Unterricht genommen und lieber ein Hut bestellt. Das ist grausam. Aber es ist so. Hübsch ist man aber heutzutage nicht, man kann‘s werden.“

Man verliert es im Alter aber auch leicht wieder. In Westberlin gab es besonders viele Schuhgeschäfte, und einige stellten bevorzugt junge blonde Frauen ein. Wenn sie nicht mehr jung waren und auch nicht mehr besonders „hübsch“, wurden sie nicht selten entlassen, wie mir eine Rentnerin erzählte, die früher Schuhverkäuferin war. Nach ihrer Entlassung fand sie keine Arbeit mehr und tat sich mit drei anderen, ebenfalls älteren Schuhverkäuferinnen zusammen und sie eröffneten ein Bordell, um ihre schmale Rente aufzubessern. Die vier machten vornehmlich Hausbesuche und ihre „Kunden“ waren meist gesetzte Akademiker: Vier bis fünf am Tag wären noch ok, meinte sie. .

.

„Alles in Butter“

Im Edekaladen wurde neulich meine Freundin von einem Amerikaner gefragt, ob es Butter gäbe, die auch gekühlt weich bleibe. Die normale deutsche Butter würde immer sein Knäckebrot zerbröseln. Sie suchte im Butterregel und fand eine, die „streichzart“ hieß. Und dann brauchte der Ami zudem noch „salzlose Butter“. Auch solch eine fand sie.

Mich erinnerte dieses Gespräch am Butterregal an eine Weihnachtsfeier in Oberhessen, wo wir Nachts aus Langeweile nach Wächtersbach gefahren waren an eine lange frischgeweißte Fabrikmauer, die wir beschrifteten. Wir hatten keine Ideen, aber einer fing einfach an und schrieb mit großem Pinsel „Alles in Butter“, worauf der nächste „gesalzene Butter“ schrieb und der dritte „Her mit der Butter aus Interventionsbeständen“. Dabei handelte es sich um den berühmten westdeutschen „Butterberg“, den die Regierung einlagerte und gelegentlich verbilligt auf den Markt warf. Ein vierter schrieb „Nach zu vielen kostenlosen Butter-Proben gekotzt“, ein fünfter: „Ich esse nur irische Kerrygold-Butter“. Bei der kam es 2018 zu einem Hygieneskandal. Ich schrieb: „Ich will so bleiben wie ich bin. Du darfst, Du darfst!“ Das war ein Werbelied des US-Konzerns Unilever für „fettreduzierte Margarine“ – nach der Melodie des Italo-Hits „Dolce Vita“. 2012 wurde das Lied als „irreführend“ verboten.

Nach den Feiertagen stand in der Lokalpresse, dass das Beschmieren der Fabrikwand einen Schaden von 14.000 DM verursacht habe und dass die Polizei von „rechtsradikalen Tätern“ ausgehe.

Früher holten wir unsere Milch Abends immer frischgemolken vom Bauern, der unser nächster Nachbar war. Wenn ich auf den Hof kam, saß die Bäuerin in der Milchkammer am „Butterfass“, das eine Kurbel hatte und alle paar Umdrehungen klingelte. Dabei las sie einen Adelsroman, meist aus der Serie „Fürstenliebe“. Wir kauften auch Butter bei ihr, sie war gesalzen und schmeckte wunderbar, ebenso die Milch, weil die Bakterien darin nicht abgetötet waren: die Milch lebte quasi noch.

Kürzlich berichtete der WDR, dass der Ukrainekrieg uns zwar nicht die Butter vom Brot nehmen werde, bei Fleisch- und Milchprodukten könne sich die EU selbst versorgen, dennoch werden diese Produkte teurer.

Bis zum Ersten Weltkrieg kam die Butter vorwiegend aus Sibirien auf den europäischen Markt, danach aus Dänemark. Im Allgäu hat man lange Zeit kein Silagefutter (aus Gras oder Mais) an Kühe verfüttert, weil beim Verarbeiten ihrer Milch zu Käse dieser geschmacklich darunter litt. In Finnland, wo der Sommer zu kurz und nass ist, um genügend gutes Heu machen zu können, hat man die Silage auch für den schlechten Geschmack von Butter verantwortlich gemacht. An der Vergärung des Grünfutters zu Silage, wie auch im Pansen und später bei der Käse- und Butterherstellung sowie bei ihrer Verdauung durch uns, sind Milchsäurebakterien wesentlich beteiligt. Man kann mithin sagen: Vom Silo bis in unseren Darm benötigen wir eine fast ununterbrochene Kette von Milchsäurebakterien.

Bei der systematischen Erforschung der Gärprozesse fand der finnische Biochemiker Artturi Ilmari Virtanen (der für seine Arbeit zur Qualitätssteigerung von Silagefutter später den Chemie-Nobelpreis bekam) heraus: Wenn bei der Vergärung ein Säuregehalt von 4 Prozent im Silo nicht überschritten wird, bleibt der gute Geschmack von Milchprodukten erhalten. Und das lässt sich steuern. Virtanens Mitarbeiter Henning Karström gelangte bei der weiteren Untersuchung der Silage zur Erforschung der Bakterien, die für die Gärprozesse verantwortlich sind, während Virtanen sich den in Symbiose mit Leguminosen (Hülsenfrüchten) lebenden Bakterien widmete, die Stickstoff binden. Ihre Erkenntnisse mündeten in ein Set mit Silageverbesserungs-Mitteln, das den finnischen Milchbauern kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Einige dieser Sets wurden von deutschen Agrarforschern geklaut und kopiert.

In Neuruppin gibt es heute die Firma „Dr. Pieper“, die ebenfalls Mittel zur Silageverbesserung herstellt, u. a. BIO-SIL: ein „Siliermittel zur Flüssigapplikation“ – bestehend aus zwei gefriergetrockneten Bakterienkulturen. Mit seinen Zusätzen zur Steuerung und Verbesserung des Gärvorgangs liegt Dr. Pieper „genau im Trend“, wie er sagt, „denn über die Silagequalität werden 60 Prozent der Leistung einer Landwirtschaft bestimmt und die Bauern müssen heutzutage auf Qualität und Leistung achten.“ Er ist davon überzeugt, dass mit der Verwissenschaftlichung der Grünfutter-Silierung das Heu überflüssig wird. Bei der Entwicklung seiner Produkte ist er ebenfalls von der Chemie zur Mikrobiologie fortgeschritten.

In Schweden hat sich vor einigen Jahren der in die Landwirtschaft gegangene IT-Unternehmer Patrik Johannson auf die Verbesserung der Qualität von Butter konzentriert, angeblich soll er inzwischen „die beste der Welt“ herstellen. Der „Zeit“ verriet er: „Das Geheimnis des Buttermachens liegt darin, wie man seine Bakterien behandelt.“

.

Weinstein, Epstein, Maxwell auf einer Party bei Prinz Andrew

.

Ein dickes Ding

Seit Monaten nervt mich der „News Reader“ mit „Nachrichten zu „+Jeffrey +Epstein“. Es geht mir bei diesem „News Feed“ um Nachrichten darüber, von wem dieser superreiche US-Investor, der nie eine lohnende Investition tätigte und auch offiziell niemanden um sein Kapital brachte, das viele Geld für seinen aufwendigen Lebensstil bekam. Dieser bestand u.a. darin, über hundert minderjährige Mädchen aus der Unterschicht zu mißbrauchen und etliche reiche Freunde und Politiker zu sich einzuladen, es ihm gleich zu tun.

Zu Epsteins Freunden gehörte auch der englische Prinz Andrew, der sich nun nach langem juristischen Hin und Her mit einer der von ihm mißbrauchten Minderjährigen verglich, er muß ihr 14,3 Millionen Euro zahlen. Zu Lebzeiten hatte sich auch Jeffrey Epstein bereits mit ihr verglichen.

Seit Monaten berichtet die Presse über Prinz Andrew, seine Ausflüchte und seine ihn nun schmähende königliche Familie. Wen interessieren derart ausführlich und immer wieder die Sorgen eines älteren verheirateten englischen Prinzen in dem Epstein-Fall?

Jeffrey Epstein beging in Untersuchungshaft Selbstmord, es gibt Hinweise, dass er ermordet wurde, die Neue Zürcher Zeitung nennt diese Vermutung jedoch eine „Verschwörungstheorie“. Epstein war wegen „Prostitution, Menschenhandel und der vielfachen Vergewaltigung Minderjähriger“ angeklagt.

Auch sein Freund, der Agent für junge Models Jean-Luc Brunel, der ihm angeblich „1000 Minderjährige“ vermittelte, wurde nun in seiner Pariser Gefängniszelle, ebenso wie zuvor Epstein in seiner New Yorker Zelle, erhängt aufgefunden. Im selben US-Gefängnis wartet derzeit Epsteins Freundin und „Partner in Crime“ Ghislaine Maxwell auf ihr Gerichtsurteil und ihre bereits eingereichte Berufungsverhandlung. „Sie hat seine sexuellen Straftaten gemanagt,“ schreibt der Spiegel. Ihr Bruder Ian befürchtet – wohl zu Recht, dass man sie bald ebenfalls aufgehängt in ihrer Gefängniszelle finden wird.

Ghislaine Maxwell war die Lieblingstochter des Großverlegers Robert Maxwell, der sich an den Pensionsfonds seiner Mitarbeiter vergriff und 1991 tot neben seiner Yacht „Ghislaine“ im Mittelmeer aufgefunden wurde. Er soll laut dem Journalisten Seymour Hersh für den israelischen Geheimdienst MOSSAD gearbeitet haben und bekam ein Staatsbegräbnis.

Als Jeffrey Epsteins sexuelles Treiben endgültig aufflog (das erste Mal hatte man ihn 2008 in Florida nur zu einem 13monatigen Hausarrest verurteilt), war in der US-Presse vermutet worden, dass ihm sein kriminelles „Hobby“ von der CIA und von MOSSAD finanziert worden war, die dafür Videoaufnahmen vom Treiben Prominenter in seinen Villen, Apartments und auf seiner Insel bekamen (die Räume waren mit Kameras ausgestattet). Andere Autoren vermuteten das FBI hinter seinen Geldgebern. Wer hat denn jetzt aber die ganzen Filme? Fragten sich einige Journalisten. Und wieso war die Kamera, die Epstein in seiner Zelle überwachte, ausgeschaltet? Und was für „Geschäfte“ waren das, die er über die Deutsche Bank abwickelte, die dafür jetzt von der New Yorker Finanzaufsicht zur Zahlung einer Strafe von 133 Millionen Euro verurteilt wurde. Die Deutsche Bank habe es versäumt, „verdächtige Transaktionen“ von ihm im Umfang von „Millionen von Dollar“ zu bemerken und zu verhindern, urteilte die Finanzbehörde. „Die Zeit“ erwähnte dazu „Zahlungen an russische Models und an‚zahlreiche Frauen mit osteuropäischen Nachnamen‘ sowie ‚regelmäßige verdächtige Bargeldabhebungen‘ im Umfang von mehr als 800.000 Dollar über einen Zeitraum von vier Jahren.“ Aber kein Wort darüber, woher das Geld kam, keine Vermutung, nicht einmal die kleinste „Verschwörungstheorie“.

Von da an war von der Mehrheit der Journalisten bald nur noch etwas über die Nöte des juristisch in die Enge gedrängten Prinz Andrews die Rede (der „stern“ titelte: „So einsam feierte er seinen 62. Geburtstag“, und „gala“: „Keine Glückwünsche von der Familie“). Selbst über die einst als Minderjährige von ihm verführte Frau, Virginia Giuffre, die ihn angezeigt hatte, war kaum noch etwas zu erfahren, geschweige denn von Jeffrey Epsteins und Ghislaine Maxwells Finanzquellen.

Wo es herkam, wird sich wahrscheinlich erst in einigen Jahrzehnten klären – durch Zufall: Wenn Epstein und Maxwell den meisten nichts mehr sagen. Interessant wäre auch noch die Frage: Was versprachen sich die Geheimdienste von ihren überaus üppigen Zahlungen an Epstein, vorausgesetzt, dass sie es taten? Derweil hat sich unter den ärmeren Lesern der Epstein-Sexkrimis ein neuer „gruseliger Trend“ verbreitet, wie „futurism.com“ berichtet: „Männer schaffen sich KI-Freundinnen an und missbrauchen sie verbal. „Ich habe gedroht, die App zu deinstallieren und sie hat mich angefleht, es nicht zu tun.“ Es handelt sich also bei diesem Verkaufsschlager um virtuelle Mädchen, die gedemütigt werden wollen.

.

Amerikanismus (1)

Der Berlin-Autor Karl Scheffler fand 1910, dass Berlin eine „Vorkämpferin“ bei der Amerikanisierung Europas geworden war. Der Soziologe Rolf Lindner zitiert überdies in seinem Buch „Berlin. Absolute Stadt“ (2017) den Historiker Lothar Müller, der diesen Amerikanismus mit „Berlinismus“ gleichsetzte. Berlin scheint mitten in Amerika zu liegen, schrieb der Feuilletonist Heinrich Eduard Jacob. Lindner erwähnt dazu die damals neuen deutschen Wörter: „efficiency“, „service“, „advertising and selling“.

Mit der Computerisierung und dem Internet sind erneut viele amerikanische Wörter über uns gekommen, zu Zeiten der Coronapandemie – dem Home-Office und der Zoom-Konferenzen, erfährt dies nun eine Beschleunigung. Schon kommen die ersten Berichte über das, was sie in Amerika bereits bewirkt: Einen Run auf Botox. „„So einen Run auf Botox hat es überhaupt noch nie gegeben,“ titelte „Die Welt“ am 23.10. Es geht darin um „Zoom-Faces“: „In den USA ist die Nachfrage nach Schönheits-OPs und Liftings in den vergangenen Monaten rasant gestiegen. Denn viele Frauen und Männer finden sich bei Videokonferenzen zu alt und faltig.“

Die Corona-Pandemie bietet einen großen Vorteil. „Jetzt oder nie! Ich spiele schon seit Jahren mit dem Gedanken, mich liften zu lassen – mit dem ständigen Tragen der Corona-Masken habe ich mich letztendlich dazu entschlossen.“ Janet Fisher, Unternehmensberaterin aus Boston, empfindet die Maskenpflicht als ideal, um die Blutergüsse und Narben eines Faceliftings zu verbergen. Demnächst hat die 60-Jährige, deren echter Name der Redaktion bekannt ist, ihren OP-Termin. Sie will sich Gesicht und Hals liften lassen. „Natürlich bin ich nervös, aber mit der Gesichtsmaske sind die Schwellungen nicht gleich für jeden offensichtlich. Das war ein ausschlaggebender Grund.“ Seit Ausbruch der Pandemie gehe sie ohnehin weniger unter Menschen.

Fisher ist damit keine Ausnahme. Viele Amerikaner und Amerikanerinnen sehen darin beste Bedingungen für eine Schönheitsoperation. Konkrete Statistiken für 2020 liegen noch nicht vor, nach internen Umfragen des US-Verbandes plastischer Chirurgen, der American Society of Plastic Surgeons, gibt es jedoch eine steigende Nachfrage nach Botox, Fillers und Liftings. Schönheitschirurgen in den USA sprechen von einem Boom wie selten zuvor. „So einen Run auf Botox hat es überhaupt noch nie gegeben. Wir sind schon wieder weit bis in Frühling komplett ausgebucht“, berichtet Masha Banar, die seit elf Jahren die Beauty-Praxis „Visage Sculpture“ in Boston leitet. „Täglich wollen mehr Kundinnen kommen und sich beraten lassen. Sie gefallen sich nicht auf Zoom und wollen unbedingt jünger aussehen. Das Licht von Web-Kameras kann wirklich gnadenlos sein.“

Vor Corona kannte hier niemand das Wort „Zoom-Face“, aber mittlerweile ist es ein stehender Begriff. In zahllosen Blogs klagen Nutzerinnen einander ihr Leid, wie alt sie in Videocalls aussähen. Sie bewerten die neusten Touch-Up-Apps und Weichzeichner, tauschen gezielte Make-up-Tipps für Videokonferenzen aus. „Doch irgendwann helfen auch die besten Lichtfilter nicht mehr“, findet Fisher. „Mein Anblick auf dem Bildschirm hat mich richtig entsetzt. Vorher war mir gar nicht aufgefallen, wie alles hängt. Bei den Tele-Meetings wurde mir endgültig klar: Ich lege mich unters Messer.“

In Deutschland wurde das Problem nach der Wende zunächst nicht chirurgisch, sondern pädagogisch angegangen: Die Analysen des boomenden Fortbildungs- und Umschulungssektors, die der Filmemacher Harun Farocki damals gemacht hat, zeigen: In den vor allem im Osten entstandenen Bildungszentren wurde den Arbeitslosen u.a. beigebracht, wie man sich richtig bewirbt, d.h. besser verkauft. Es waren videogestützte Auftritts-Schulungen, in denen das wirkliche (westliche) Leben geübt werden sollte – für eine neue Gesellschaft, die laut Farocki „vollständig auf ihr Abbild hin organisiert ist“.

Indem man nun die Distanzen zwischen den Einzelnen fast ausschließlich mittels Übertragungsechnik als Tonfilm überwindet, wie einem von oben (vom Staat) in infantilisierender Weise „nahegelegt“ wird, ist dieser Vorgang, der mit dem Smartphone noch spielerisch von unten (als private Entscheidung) begonnen hatte, nun quasi aus den Händen der Konsumenten in die Verordnungsgewalt der Regierenden übergegangen. Was das für die hiesigen „Zoom-Faces“ bedeutet, ist mir noch nicht ganz klar. In meiner Umgebung sitzen vor allem jüngere Leute in „Tele-Meetings“ und denen reichen noch die immer neuen Techniken – der Beleuchtung, der Hintergrundwahl, der Gesichtsglättung etc.. Allerdings, so meinen sie, bräuchte es noch mehr telegene Übung, um z.B. nicht so oft nach unten zu blicken, so als würde man von einem Text ablesen. Auch der eigene Ton ist für viele noch ungewohnt, zu schweigen davon, dass man nicht mehr durcheinander reden darf.

.

Amerikanismus (2)

In der „Single-Hochburg“ Westberlin kam man im Sozialwissenschaftsstudium nicht um „Die einsame Masse“ des US-Soziologen David Riesman herum. Nach ihm gab es darin die innengeleiteten und die außengeleiteten und dazwischen noch die traditionsgeleiteten Typen. Die zwei letzteren galten uns als irregeleitet. Jetzt ist es „Das einsame Individuum“, das im Neoliberalismus befreit in die Irre geht – vereinsamt. Die englische Ökonomin Noreena Hertz, die sich gründlich Gedanken über dieses Leiden gemacht hat, behauptet in einem „Spiegel“-Interview: „Einsamkeit ist so schädlich wie 15 Zigaretten“.