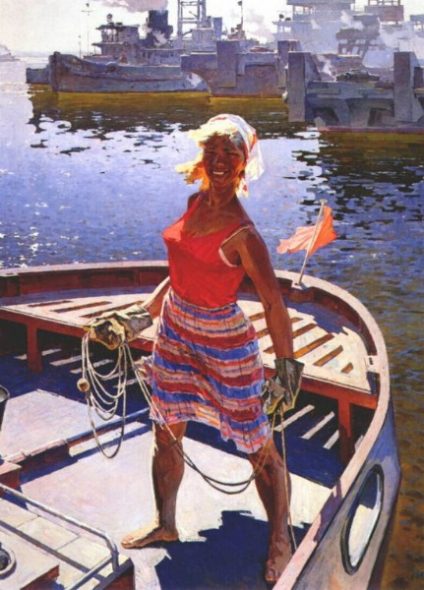

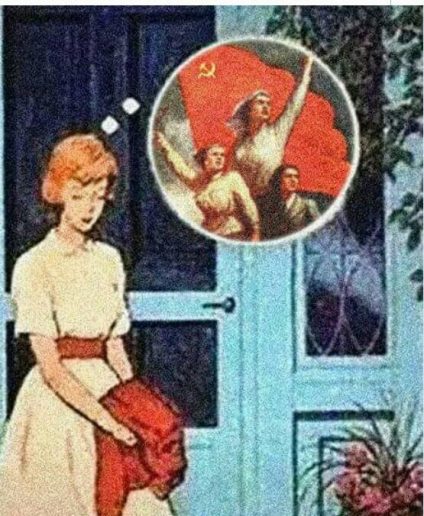

Das Foto zeigt ein sowjetisches Hammer-Drama aus der heroischen Zeit .

Mit der westlichen Unterstützung der Ukraine nimmt der alte deutsche Russenhass wieder zu. Es gibt Schilder an Läden mit der Aufschrift „Russen werden hier nicht bedient“, es kam zu Entlassungen von russischen Künstlern, die sich nicht sofort von Putin distanzieren, Mobbing von russischen Kindern in der Schule, in Talkshows wird davon geredet, dass die Russen ganz anders als wir sind – unzivilisierter, ein Stuttgarter Restaurant erklärt Russen für unerwünscht, ebenso eine Münchner Privatklinik, geflüchtete Russen gelten laut taz in der EU als unerwünscht, „Russe“ gilt inzwischen manchen als Schimpfwort und Russisch sprechende müssen sich mancherorts Beleidigungen anhören. Wladimir Kaminer berichtete, dass sie vor einem Lokal Russisch sprachen und ein deutscher Rechtsanwalt sich das verbat. Als sie sich weiterhin auf Russisch unterhielten, rief er die Polizei. Ähnliches war Kaminer zuvor in einem vietnamesischen Restaurant passiert.

.

Eisbären

Es gibt zwischen den westlichen und den östlichen Eisbären einen großen Unterschied in ihrer Wahrnehmung durch die Weißen. Wenn man dem Schriftsteller Björn Vassness (in seinem Buch „Im Reich des Frosts“ – 2019) folgt, dann hat das mit der Einstellung zur Arktis zu tun: Während dieses kalte „Reich“ im Westen als „gefährlich und schrecklich, ja sogar als Wiege des Bösen“ – in Märchen wie Andersens „Schneekönigin“ und Disney‘s „Eiskönigin“ z.B. – begriffen wird, mindestens als Land voller Entbehrungen und Gefahren, hat man in Russland „ein anderes Verhältnis zu Eis und Schnee“. Dort gab (und gibt) es Winter, die das Land mindestens zweimal in der neueren Geschichte vor Invasoren retteten – „Erst vor Napoleon, dann vor Hitler“, denen ihre Armeen in Russland buchstäblich erfroren. „Kein Wunder, dass in Russland Väterchen Frost den Kindern Geschenke bringt,“ meint Vassness. Für die letzten ca. 23.000 Eisbären bedeutet dies, das die amerikanischen gefährliche Bestien sind, während die russischen eher als friedlich gelten.

Am internationalen Tag des Eisbären 2020 begann in Russland eine Zählung aller Eisbären – von der Tschuktschensee bis zur Barentssee. Die Wrangelinsel vor der Tschuktschen-Halbinsel gilt als „Heimat der Eisbären“. An den Berghängen graben sich im Winter bis zu 500 weibliche Eisbären Schneehöhlen und bekommen dort ihre ein bis drei Jungen, währenddessen fasten sie bis zu vier Monate und wärmen und säugen ihre anfangs noch nackten Jungen. Manche der Höhlen auf der Insel sind dicht nebeneinander gebaut, so dass die Mütter, die zehn Monate tragend sind, sich durch einen Verbindungsgang verständigen können.

Die Zahl der Wurfhöhlen auf der Wrangelinsel nimmt zu, während ihre Orte u.a. an der Hudson-Bay und auf Spitzbergen inzwischen weniger stark von den Tieren genutzt werden, da sich in manchen Jahren das Meereis dort zu spät bildet – oder sogar überhaupt nicht. Die Eisbärinnen sind dann gezwungen, sich anderswo ein Winterlager zu suchen. „Es ist ein dynamisches System, daher gibt es gute und schlechte Jahre,“ erklärte der Eisbärforscher Andrew Derocher von der University of Alberta dem Wissenschaftsjournal „spektrum.de“. Doch insgesamt seien diese Schwankungen „Ausdruck eines langfristigen Rückgangs“. Denn die Zahl der Wurfhöhlengebiete nehme in den arktischen Gebieten der westlichen Nationen kontinuierlich ab.

Die Bären bleiben so lange wie möglich auf dem Eis, meint die Wildtierbiologin Karyn Rode vom U.S. Geological Survey in Anchorage, aber mit zunehmendem Rückzug des Meereises werde „Wrangel zum nördlichsten Punkt, an dem die Bären an Land gehen können“. Weibliche Eisbären verbringen daher heute eine längere Zeit auf der Insel als noch vor 20 Jahren.

Im Westen gilt die Hafenstadt Churchill an der kanadischen Hudson-Bay als „Eisbärenstadt“. Die hungrigen Tiere kommen dort hin, um in den Abfällen nach Futter zu suchen. Für besonders aufdringliche Eisbären hat die Stadt ein Gefängnis gebaut.

Auch auf Spitzbergen trauen sie sich gelegentlich bin in die Siedlungen: 2020 tauchte ein Eisbär wiederholt im Zentrum der Hauptstadt Longyearbyen auf. Nachdem er nicht vertrieben werden konnte und kein Tierarzt zur Betäubung vor Ort war, um ihn dann in ein entferntes Gebiet auszufliegen, es auch nicht genug Personal gab, um Wachen aufzustellen, ließ die Gouverneurin den „Problembären“ erschießen. Norwegens Umweltminister hatte zuvor den Van Mijen-Fjord zum neuen Schutzgebiet für Robben und Eisbären erklärt, weil sich dort das Eis besonders lange hält und man wegen des Arktis-Tourismus die letzten Eisbärinnen auf Spitzbergen halten will.

2008 gelangten nach langer Zeit wieder zwei Eisbären nach Island. Einen tötete man, der andere wurde betäubt und nach Grönland geflogen. Vor allem in Alaska, so behauptete „Die Welt“ 2014, seien die Eisbären wegen des Klimawandels „vom Aussterben bedroht“. Hinzu kam dann, dass der US-Präsident Trump das Verbot für Alaska, junge Eisbären zu töten, aufhob.

2020 äußerte Trump den Wunsch, Grönland zu kaufen, wo das US-Militär seit 1951 einen riesigen Stützpunkt „Thule Air Base“ hat. Die Amerikaner hatten ihre Flagge bereits 1882 auf der Wrangelinsel gehißt, die einem US-Millionär gehörte. Dessen Leute wurden dann von der Roten Armee vertrieben. 37 Jahre später landeten 8000 US-Soldaten in Wladiwostok und 5000 in Archangelsk, um den Bolschewismus zu bekämpfen. Ihre Parteinahme für die „Weißen“ im Bürgerkrieg nannte sich „Polar Bear Expedition“. Sie wurden von der Roten Armee angegriffen, 129 Soldaten starben. Als sie 1919 den Rückzug antraten, mit einigen Eisbärfellen im Gepäck, und mit einem Eisbrecher nach Hause gebracht wurden, bekam die Einheit den Namen „Polar Bears“; ihre Toten wurden auf einem Friedhof in Michigan um eine Eisbärenskulptur herum beigesetzt.

Dieses amerikanische Korps war eine von 16 westlichen Eingreiftruppen (einschließlich einer aus Japan), die sich anheischig machten, von allen Seiten der Sowjetunion die Kommunisten zu besiegen und das Land aufzuteilen. So ähnlich wie die jetzt entstandene Wunschlandkarte von Russland (ein Déja-vu):

.

.

Bei den Reichen ist die Trophäenjagd auf Eisbären noch immer beliebt. In Hollywood gab es lange Zeit kaum einen weiblichen Star, der sich nicht lasziv auf einem Eisbärfell räkelte, genannt seien: Pola Negri, Jean Harlow, Ann Miller, Ann Sheridan, Joan Collins, Ann Crawford, Carroll Baker, Edwina Both, Lisbeth Scott, Olga Baclanova, Dolores Del Rio, Rita Hayworth, Grace Kelly, Veronica Lake, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe – und zuletzt die Präsidentengattin Melania Trump.

Den Inuit werden auf internationaler Ebene für die Subsistenzjagd auf Eisbären Quoten zugeteilt: Sie erlegen jährlich etwa 150 Tiere. Deren Felle werden immer teurer, bis zu 3000 Euro, weil es eine steigende Nachfrage in China gibt. Naturschützer wie der Däne Morten Jörgensen kritisieren, dass man den Inuit, die von der „traditionellen Jagd“ leben, überhaupt eine Quote an Eisbären einräumte: Da ist nichts „Traditionelles“ mehr an der Jagd, meint er. „Die Inuit gehen mit hochtechnischen Motorschlitten und wummstarken Gewehren, mit Feldstechern und Spezialkleidung auf das Eis.“

In Russland reagiert man gelassener auf Eisbären. Der Sender RTL zeigte 2019 ein Video von einem Eisbären, der plötzlich in einem Dorf auf Kamtschatka auftauchte. Die Halbinsel liegt 700 Kilometer vom Eismeer entfernt im Pazifik. Eisbären können weit schwimmen – aber so weit, das ist selten. Die Bilder zeigten einen „erschöpften Eisbär bei der Ankunft und wie er von den Menschen empfangen wird. Die Einheimischen, die dem Bären Fisch hinwerfen, geben dem Tier das Gefühl, sich willkommen zu fühlen. Angst vor dem Tier brauchten die Menschen in diesem Fall nicht zu haben. Denn der Bär ging an den Bewohnern vorbei, ohne Aggression zu zeigen.“ Gleichzeitig bereiteten die Behörden in Kamtschatka sich aber auf eine Rettungsaktion vor: „Sie planen, den Bären mit einem Beruhigungsmittel für eine bestimmte Zeit auszuschalten und dann mit einem Hubschrauber zurück in die Arktis zu fliegen.“

Auf der riesigen nahezu unbewohnten Doppelinsel Nowaja Semlja tauchten 2020 in der Nähe des Hauptortes Beluschja Guba 52 Eisbären auf. „Zu viele, deshalb haben die Behörden auf der Doppelinsel im Nordpolarmeer den Notstand ausgerufen,“ berichtete die Tagesschau. Einige Bären waren in Häuser eingedrungen. Die zu vielen Tiere wollte man betäuben und fortbringen. Das erwies sich jedoch als nicht nötig. Der Verwaltungschef erklärte der Presse, die Eisbären hätten den Ort verlassen, als sich Eis angesammelt und eine Gruppe einheimischer Eisbären sie dann verjagt hatte.

Die Eisbären haben sich einst von den Braunbären nach Norden abgesetzt – und zur Not würden sie auch wieder ein Leben an Land führen können, meint der Ökologe Josef Reichholf. Derzeit passiert jedoch eher das Gegenteil: Die (braunen) Grizzlybären drängen in die Arktis, und sie verpaaren sich auch mit Eisbären, ihre Jungen sehen allerdings noch etwas schmuddelig aus. Überhaupt wandern die Tiere und Pflanzen auf der nördlichen Halbkugel wegen der Klimaerwärmung in Richtung Arktis und auf der Südhalbkugel in Richtung Antarktis, wie Benjamin von Brackel in seinem Buch „Die Natur auf der Flucht“ (2021) nachweist.

.

Russin füttert Eisbär

.

Das Momentum des „Kaputten“

In Berlin fand unlängst ein geballtes „Theater der Dinge“ an fünf Spielorten statt – mit 14 Inszenierungen, Installationen und Ausstellungen von Künstlern aus Argentinien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Katalonien, Kroatien, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, der Schweiz, Tschechien und Deutschland. Ihr gemeinsames Thema ist „Kaputt“. Und wer sich selber als Kaputtmacher*in an diesen Tagen betätigen will, kann das in der „Werkstatt der Zerstörung“ des „Fundus Theaters Hamburg“ tun.

Wir fluchen, wenn irgendetwas allzu schnell kaputt geht; aber wenn man dem marxistischen Erkenntnistheoretiker Alfred Sohn-Rethel glaubt, dann gibt es mindestens für den Neapolitaner ein „Ideal des Kaputten“, d.h. wenn er sich z.B. einen neuen Motorroller kauft, dann ist ihm das reibungslose Funktionieren dieser Maschine unheimlich. Erst wenn sie einen Schaden hat, den er mit einem Gummiband oder Ähnlichem reparieren kann, hat er das Gefühl, dass er die Maschine wirklich beherrscht. Der Neapolitaner denkt konstruktiv.

Das deutsche „Ideal des Kaputten“ ist dagegen heute eher destruktiv, es findet seinen Ausdruck im „Wutraum“. Der erste entstand in Halle, der zweite in München, der dritte in Berlin (hier heißt er natürlich „Crashroom“). In diesen Aggressionsabfuhr-Start-Ups schlagen vorwiegend Frauen alles kurz und klein. Sie müssen dafür zwischen 100 und 200 Euro zahlen, je nachdem welche Dinge sie zertrümmern wollen. „Bei manchen Leuten kann die Aggression durch so etwas allerdings noch gesteigert werden“, warnt die US-Psychologin Jennifer Hartstein. Sie denkt dabei an die 2,49 Schnellfeuergewehre, die auf jeden amerikanischen Bürger kommen – und wie schnell man damit nicht nur Dinge, sondern auch Menschen zerstören will, z.B. ein Mann seine Frau oder umgekehrt, was hierzulande (noch) selten geschieht und wenn, dann eher differenziert beurteilt wird. „Frau erschlug Ehemann mit Bratpfanne: Freispruch!“ So lautete eine BILD-Schlagzeile, die für Freude sorgte.

Es gibt noch ein drittes „Ideal des Kaputten“, für das man mitunter auf andere Weise zahlen muß: das „Macht kaputt was euch kaputt macht“ aus dem Lied einer Kreuzberger Musikgruppe, deren Name „Ton Steine Scherben“ dazu bereits so etwas wie eine Handlungsanweisungbietet: erst gröhlen („Ho Ho Tschin Minh“ z.B.) auf Demos, dann Pflastersteine ausbuddeln, und dann damit u.a. die ChiChi-Läden des Kudamms „entglasen“.

Dahinter steht die Marxsche Analyse des Kapitalismus, der eine derart „ungeheure Warenansammlung“hervorbringt, das die Beziehung zwischen den Menschen und den von ihnen hergestellten Dingen sich umkehrt. Mit Marx gesprochen: Auf der einen Seite „sachliche Verhältnisse der Personen“ und auf der anderen „gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen“ – beides miteinander verklammert. Nämlich dadurch, dass sich erst im Akt des Tausches Gesellschaft – abstrakt- herstellt. Zwar ist der „Tauschakt“ sozial, aber die daran Beteiligten handelnsolipsistisch(„the act is social the minds are private“).

Z.B. in der Supermarktfiliale von „Kaufland“ (!), wo wir unser als „Ware Arbeitskraft“ verdientes Geld gegen „Waren des täglichen Bedarfs“ eintauschen – bei der „Kassiererin“, deren Befindlichkeit uns in dem Moment und überhaupt scheißegal ist. Wir verkörpern dabei das „sachliche Verhältnis zu den Personen“, während unsere Gedanken in diesem Tauschakt bei den „gesellschaftlichen Verhältnissen der Sachen“ sind, die wir einkaufen. Die Veranstalter von der „Schaubude Berlin“ sprechen von einem „Figuren- und Objekttheater“. Die Objekte sindes – in ihrer Warenform, die gesellschaftsbildendwirken. Das funktioniert auch prächtig, ist aber scheiße, weil diese ungeheure Warenansammlung durch die industrielle Verwertung der Natur(reichtümer) zustandekommt und das Kapital getrieben durch die Konkurrenz gar nicht genug von diesen Schätzenvernutzen kann.

„In einer wahrhaft ökologischen Welt wird der Begriff der Natur sich in Rauch auflösen,“ meint der US-Philosoph Timothy Morton (in: „Ökologie ohne Natur“ 2016). Er denkt dabei an eine glückliche Aufhebung der Trennung von Subjekt und Objekt, Kultur und Natur. In Wirklichkeit löst jedoch unsere anthropozentrische Kultur die Natur in Rauch auf.

Dieses globale Unglück reicht weit zurück: Alles um uns herum basiert heute auf Mathematik: die Wände, die Möbel, die Kleidung, die Bücher, das Geschirr, das ganze Haus, die Straße, die Farben, die Töne, die Regierung… „Alles ist Zahl“ (Pythagoras). Das „Zählen“ begann mit der Heiligung der Zahlen durch Pythagoras. Wenig später gelang es kaufmännisch gewieften Pythagoräern bereits, einige Städte auf Sizilien an sich zu bringen, indem sie deren Bürger „zahlen“ ließen. Sie wurden von ihnen bald davongejagt, vorher ersetzten sie aber deren lokale Zahlungsmittelnoch durch ein gemeinsames: den ersten Euro, wenn man so will.

Gegen all das wehrt sich nun der kleine Mann auf der Straße („the man on the street“) – gerne auf Facebook mit farbig hinterlegten Sinnsprüchen wie: „Anstatt Dinge zu lieben und Menschen zu benutze, Sollten wir lieber Dinge benutzen und Menschen lieben.“ Im Kommentar heißt es dazu: „Genau“

Aber auch das gehört noch zu den ganzen „Kaputtheiten“, die von den aus Nah und Fern eingeflogenen Künstlern im „Theater der Dinge“ mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln der Darstellung für die systemkritischen Berliner aufbereitet werden sollen. Die Veranstalter versprechen zudem einen „hohen Lustfaktor“ („gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa“). Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen.

Demonstration

.

Staubsauger

In Kreuzberg gab es 1986 eine Zeitschrift namens „Ich und mein Staubsauger“, einer ihrer Autoren war Max Goldt. Ab Mitte der Siebzigerjahre begann die große Zeit der Staubsauger. Sie wurden immer billiger und laufend verbessert. Was der Manta bei den Autofreaks war bei den Staubsaugerfans der „Vorwerk Kobold“, in der DDR der reparaturfreundliche „Omega“. Es gab Leute, die jeden Tag ihre Wohnung staubsaugten, andersherum galten Staubsauger in den besetzten Häusern als spießig. Seit 2000 mehrten sich die Staubsauger-Geräusche in den Zimmern über und unter mir, wo immer ich wohnte. In diesen reaktionär-digitalisierten Zeiten wunderte es mich deswegen nur wenig, als jetzt in einem Mietshaus ein Beschwerdezettel angebracht wurde, den jemand mit Smartphone abfotografierte und im Facebook veröffentlichte: „Wir haben Sie seit Wochen nicht saugen hören! Bitte reinigen Sie Ihre Wohnung bevor Mäuse kommen! Gez. Ehepaar Mörig, 1. OG“

Es erschienen ganze Bücher über den Staub, seine Bildung und seine Inhaltsstoffe. Bei den Wohnungsverwaltungen häuften sich die Beschwerden von Mietern: „Ihre Putzkolonne hat wieder nur den Staub nass verteilt.“ Die Intelligenzpresse berichtete über einen neuen Staubsauger, der von Männern zum Onanieren benutzt wurde, wobei es gelegentlich zu Verletzungen kam. 1978 hatte bereits der Münchner Urologe Theimuras Michael Alschibaja eine Dissertation über „Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern“ veröffentlicht.

Vereinzelt war dann auch von Staubsauger-Masturbantinnen die Rede. Eine wurde berühmt: In den Sechzigerjahren brachte man einer Schimpansin die Taubstummensprache bei. Lucy wuchs im Haus des Psychotherapeuten-Ehepaars Temerlin auf, hatte einen Sprachlehrer, Roger Fouts, und der hatte eine Assistentin, Sue Savage-Rumbaugh. 2012 berichtete die Neue Zürcher Zeitung: „Wer zu dieser Zeit das Haus der Temerlins betrat, wurde Zeuge eines ungewöhnlichen Familienlebens. Hatte Lucy Durst, ging sie in die Küche, öffnete den Schrank, nahm einen Teebeutel heraus, kochte Wasser und füllte die Tasse. Dann setzte sie sich aufs Sofa und blätterte in Zeitschriften, am liebsten hatte sie die National Geographic. Bald entdeckte sie auch härteren Stoff wie Bourbon und Gin.“ Wenig später kam eine neue Vorliebe hinzu. „Eines Nachmittags saßen Jane und ich im Wohnzimmer und beobachteten, wie Lucy die Stube verließ“, berichtete Temerlin. „Sie ging in die Küche, öffnete einen Schrank, nahm ein Glas heraus, holte eine Flasche Gin hervor und schenkte sich drei Finger hoch ein. Damit kam sie zurück in die Stube, setzte sich auf die Couch und nippte. Doch mit einem Mal schien ihr ein Gedanke zu kommen. Sie erhob sich wieder, ging zum Besenschrank, holte den Staubsauger hervor, steckte ihn in die Steckdose, schaltete ihn ein und begann, sich mit dem Saugrohr zu befriedigen.“ Ihre beiden Betreuer fanden das nicht nur lustig. Lucy war eigentlich gar kein Affe mehr: „Sie war gestrandet, befand sich irgendwo zwischen den Arten.“

2018 erschien Meir Shalevs Roman „Meine russische Großmutter und ihr amerikanischer Staubsauger“. 2019 kam eine „Weltneuheit“ auf den Markt – von der schwäbischen Firma „Fakir“, die ihr Staubsaugermodell „Filter Pro“ nannte: „Der neue Zyklon-Staubsauger ‚Filter Pro‘ entfernt nicht nur jeglichen Schmutz von Boden, Couch und Co., sondern befreit zeitgleich die Raumluft von Feinstäuben, Schadstoffen, Staubpartikeln, Pollen und Gerüchen. Dafür sorgt zum einen die fein abgestimmte Kombination von acht Filtern. Zum anderen aber ein ganz besonderer Clou: der erstmals in einem Staubsauger eingebaute elektrostatische Filter sowie ein integrierter Ionisator. Dank dieser Filterung und Ionisierungstechnologie wird der beutellose ‚Filter Pro‘ zum Staubsauger und Luftreiniger in einem.“

Unklar ist, ob die inzwischen türkische Firma „Fakir“ genaugenommen zu einem amerikanischen Staubsaugerkonzern gehört, dessen Gründer mit der Erfindung eines beutellosen Staubsaugers reich wurde. Die Autorin Jenni Zilka bezeichnete sein Gerät 2020 in einem Feuilleton als „Saugroboter“: „Ganz klar ist mir zwar nicht, wo der viele Staub, die vielen, vielen Legosteine und die vielen, vielen, vielen Ohrringverschlüsse hingehen, wenn nicht in den Beutel, aber ich kann mir sein Produkt leider nicht leisten, um nachzuforschen…Es ist teuer – schließlich ist er damit nicht von ungefähr Milliardär geworden. Der saubere Industrielle residiert abwechselnd in verschiedenen Villen in verschiedenen Ländern, jede von ihnen hat etwa die Größe einer Napola; dazu besitzt er neuerdings auch noch ein Apartment in der ‚Park Avenue 520‘.“

Die staubsaugerinteressierte Jenni Zylka besaß selbst einmal einen Saugroboter, „allerdings einen sehr kleinen, markenlosen. Als ich ihn das erste und letzte Mal einsetzte, ging ihm nach zwei Minuten Saugens an einem Kekskrümel die Puste aus und er verkeilte sich in einem Schuhhaufen.“

.

Die Arbeiterin Zina

.

Zahlen/Listen

Viele Leute gehen beruflich mit Zahlen um, Buchhalter z.B.. Oftmals wissen sie dabei gar nicht oder wollen nicht wissen, was sich hinter den Zahlen verbirgt. Im Varieté treten gelegentlich Zahlengedächtniskünstler auf. Es gibt Autisten, die bis zu 18stellige Primzahlen im Kopf haben.

Der Biologe Konrad Lorenz schrieb – auf dem Königsberger Kant-Lehrstuhl: „Die Gesetze der reinen Mathematik sind für Kant wie die der Geometrie von jeder Erfahrung unabhängig, apriorisch, denknotwendig und besitzen daher für ihn eine absolute Geltung.“ Das kritisierte er als Verabsolutierung einer Abstraktion. Für Lorenz ist die Mathematik ursprünglich eine Anpassungsleistung des menschlichen Denkorgans an die Außenwelt: Die Mathematik sei nämlich durch das Abzählen realer Einheiten entstanden. Dabei arbeite sie mit Abstraktionen. Zwei Einheiten seien sich aber nur deshalb absolut gleich, „weil es ,genaugenommen‘ beide Male dieselbe Einheit ,nämlich die Eins‘ ist, die mit sich gleichgesetzt werde“.

So sei die „reine mathematische Gleichung letztlich eine Tautologie“, und die reine Mathematik wie die Kantischen apriorischen Denkformen inhaltsleere Verabsolutierungen: „Leer sind sie tatsächlich ‚absolut‘, aber absolut leer.“ In der Mathematik besitze „Gültigkeit immer nur der leere Satz“. „Die Eins, auf einen realen Gegenstand angewandt, findet im ganzen Universum nicht mehr ihresgleichen.“ Wohl seien 2 und 2 vier, „niemals aber sind zwei Äpfel, Gänse oder Atome gleich zwei anderen, weil es keine gleichen Äpfel, Gänse oder Atome gibt.“

Diesen Abstraktionsvorgang hat der friesische Inselvogt auf der Vogelinsel Memmert, Enno Janßen, in 18jähriger Einsamkeit inmitten von 11.000 Brutpaaren auf der kleinen Nordseeinsel nahe Juist für sich gestoppt. In seinem Buch „Der Inselvogt von Memmert“ (2021) schreibt er: „Vom Festland her war ich gewöhnt, auf Tage hinaus zu planen und mein Programm auch durchzuziehen…Alles war kalkulierbar, die Umstände wie auch ich selbst.“ Auf der Vogelinsel ist ihm nun „leichter“: Sein „Leben richtet sich nach der Witterung, den Gezeiten, der Windstärke und dem Lebensrythmus der Vögel.“ Zudem darf er dort „praktisch nichts machen…Überhaupt ist alles verboten bis aufs Zuschauen.“

Dennoch entkommt auch der Inselvogt den Zahlen und Listen nicht: Er muß die Vogelarten zählen, die Brutpaare, die Rastvögel und die zum Jagen einfliegenden Greifvögel. Eigentlich zählt er alle und alles, sogar die angeschwemmten toten Seevögel.

Er erwähnt es nicht, aber seine Zahlen werden von ihm sicher in Listen übertragen, wahrscheinlich auf vorgedruckten Blättern oder vielleicht auch schon online auf Excel-Tabellen. Statistisch ausgewertet und abgelegt werden sie dann in der staatlichen Vogelwarte Helgoland.

Es gibt viele Leute, die ständig Listen anfertigen („To-Do“-Listen u.a.) . Der Dokumentarfilmer Michael Glawogger erstellte sogar Listen von seinen Listen. In der Informatik ist die Liste eine „Datenstruktur“.

Der Inselvogt gibt seinem mutmaßlich aus der jüngeren Generation kommenden Nachfolger zu bedenken: „Ohne ein Gehirn, das sich von den allgegenwärtigen digitalen Lebensbewältigungshilfen freimachen kann, wird man auf der Insel kaum glücklich werden.“

Und darum geht es – trotz aller Zählprobleme (u.a. bei der „schwierigen Rastvogelerfassung“; hierbei kommt es jedoch „bei 25.000 Vögeln einer Art nicht auf hundert mehr oder weniger an“).

Den auf Memmert einst brütenden 14.000 Großmöwenpaaren wurden lange Zeit die Eier geklaut. Das gehörte zu einem „Möwendezimierungsplan“, an der Küste, der jedoch in den Siebzigerjahren gestoppt wurde. Auf der „Möweninsel“ vor Schleswig sammelte ein Pächter, der „Möwenkönig“, die Eier weiter ein. Der Verkauf wurde ihm jedoch 1989 von der Landesregierung verboten, als die Fischkutter keine Fische und Krabben mehr anlandeten und die Möwen auf die Müllkippen der Stadt ausgewichen waren, was ihre Eier angeblich vergiftete. Heute brütet nur noch ein Bruchteil der Möwen auf der Insel und der Möwenkönig bewacht ihre Gelege.

Der Inselvogt meint, dass „der Verzehr von Möweneiern inzwischen unbedenklich ist, da die offenen Müllkippen abgeschafft wurden“.

Von der Vogelinsel Trischen vor Dithmarschen berichtete die Vogelwartin Anne von Walmont (in: „Und an den Rändern nagt das Meer. Sieben Monate auf der Vogelinsel Trischen“ – 2021), dass die Möwen dort junge Möwen fressen, aber nur Sonntags, wenn die Krabbenkutter nicht ausfahren, und die eigenen Kinder hungern.

Der Vogelwart auf Memmert berichtet dagegen, dass „seine“ Möwen bei den Nichtmöwen in ihrer Kolonie oder bei Nachbarn räubern, falls „ein Versorgungsengpaß auftritt“. Im Übrigen vertritt er, basierend auf seinen langjährigen Beobachtungen, einen starken „Bewußtseins“-Begriff und einen schwachen „Instinkt“-Begriff (damit ist er nicht mehr allein), und dass er lieber mit den Vögeln als mit langweiligen Menschen zusammen ist. Ähnlich sieht das auch die finnische Ethnologin und Vogelbeobachterin Ulla-Lena Lundberg. In ihrem Buch „Sibirien: Selbstporträt mit Flügeln“, das von einer ornithologischen Expedition in die einstige GULAG-Region um Magadan handelt, schreibt sie: „Von Vogelbeobachtern heißt es, sie seien Menschen, die von anderen Menschen enttäuscht wurden. Darin liegt etwas Wahres, und ich will nicht leugnen, dass ein Teil des Entzückens, mit anderen Vogelguckern gemeinsam draußen unterwegs zu sein, in der unausgesprochenen Überzeugung liegt, die Vögel verdienten das größere Interesse.“

.

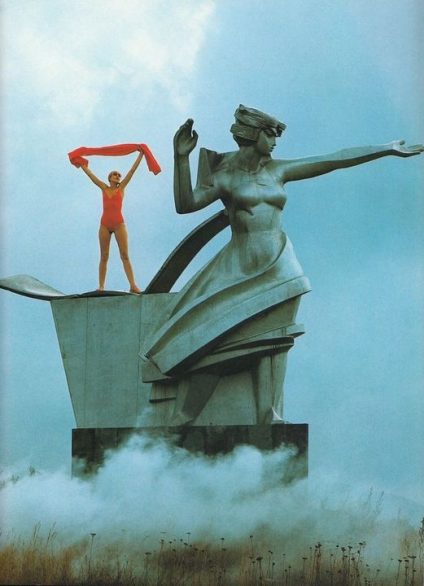

Arbeiterinnen in der Revolution

.

Arbeiterin in Schokoladenfabrik (1980)

.

Doppelleben

Kürzlich verbrachten wir ein Wochenende in Hettstedt – im Mansfelder Land. Es ging um die Bergwerke und Fabriken dort, die zuletzt zum Mansfeld Kombinat gehörten. In Hettstedt ist davon noch das Mansfelder Kupfer- und Messingwerk (MKM) übrig, das nun einem Mailänder Konzern gehört. Auch wir konzentrierten uns auf den Kupferbergbau, dabei kam u.a. der Gedanke auf, dass die DDR ihre Kupferförderung subventionierte. Aber war im Rahmen des Wirtschaftsverbandes der sozialistischen Länder nicht eine andere „Weltwirtschaft“ entstanden, in der es z.B. sinnvoll war, die nach westlichen Maßstäben unwirtschaftlichen Kupfervorkommen zu fördern und zu verarbeiten (wobei noch weitere 18 z.T. seltene Metalle gewonnen wurden)?

Mit Fahrrädern des „Zentrums für Medienkunst Werkleitz“ fuhren wir zum Schloß der Hardenbergs, dem Geburtshaus von Novalis, nach Wiederstedt im Kreis Hettstedt, wo die Werkleitz-Kader sich in einer Klosterscheune nebenan eine Ausstellung vorstellen können – über den Bergbau im Mansfelder Land. Der romantische Dichter Novalis war Bergbau-Ingenieur gewesen, er hatte in der Bergbau-Akademie Freiberg studiert und es bis zum Salzbeisitzer und Amtshauptmann gebracht, als er 1801 im Alter von 29 Jahren an der Schwindsucht starb.

Im Zuge der Industrialisierung, „mit der Geologie als Leitwissenschaft einer Umbruchzeit“ (F. Fühmann), an der Friedrich von Hardenberg als „Modernisierer“ beteiligt war, dachte und dichtete er als Novalis gleichzeitig die Gegenbewegung. Das erschien schon seinen „Mitromantikern“ seltsam. Dieser Widerspruch übte z.B. auf Ludwig Uhland „eine sonderbare Wirkung“ aus. Ihn und anderen „störte“ es geradezu, Novalis als Bergbauingenieur zu denken, was aber in ihrem Nekrolog für das junge Genie natürlich nicht unterschlagen werden durfte. Ebensowenig, dass Novalis sich nach dem Tod seiner ersten Braut Sophie (der er in überschwänglicher Liebe seine „Hymnen an die Nacht“ hinterhergeschickt hatte), ein zweites Mal – mit Julie, der Tochter eines Bergrates – verlobte. Das störte „die Poesie“, wie der Arzt und Dichter Justinus Kerner fand, „aber sein Tod“ sei „schön und vieles schön“.

In der DDR wollte der Rat des Kreises Hettstedt das Geburtshaus des frühromantischen Dichters Novalis abreißen, an den frühen Bergbau-Experten Friedrich von Hardenberg dachte man dabei nicht, obwohl mehrere Schriftsteller, die im Mansfeld-Kombinat Bergbau-Wissen gesammelt oder sogar wie Franz Fühmann Unter Tage gearbeitet hatten (siehe: „Im Berg“ 1993), novalistisch gestimmt im Bergmann „eine Schlüsselgestalt der Romantik“ sahen.

Gegen den von oben beschlossenen Abriss des Hardenberg-Schlosses gründete sich quasi von unten eine „Interessengemeinschaft Novalis“. Diese nahm Kontakt zu diversen Novalis-Freundeskreisen in Westdeutschland auf – und geriet dadurch prompt unter geheimdienstliche Beobachtung, was in den „Vorgang: „IG Novalis“ gipfelte, in der es vor allem um den IG-Gründer „A.“ aus dem Kreis Hettstedt ging. Für den Herbst 1989 war ein Ost-West-Treffen am zum Abriß bestimmten Schloß geplant. „Der A. soll dieses Treffen arrangieren, wobei er zum Ausdruck bringt: ‚Wir sind nicht kleinlich‘. Dies bringt u.a. auch zum Ausdruck, dass die materielle Interessiertheit des A. erkannt wurde.“ Einige Monate nach Eröffnung der ersten zwei Räume der „Novalis-Gedenkstätte“ wurden Maßnahmen erwogen, denn „A. ließ eine bedenkliche Internationalisierung der Novalis-Aktivitäten erkennen“. Aber das wurde dann nicht weiter verfolgt, weil die Auflösung der Sicherheitsapparate der DDR im Herbst 89 immer näher rückte.

Dafür sieht jedoch heute das Novalis-Geburtshaus wie neugeboren aus. Es beherbergt die Internationale Novalis-Gesellschaft, ein Novalis-Museum und hat mehrere festangestellte Novalis-Erbepfleger inklusive Gärtner. Wir saßen im Obstgarten des Schlosses und sprachen über Novalis als Bergbauingenieur, der während seines Studiums in Freiberg die Professoren (u.a. für „Bergbaukunst“) direkt bezahlte und deswegen keine Studentenuniform tragen mußte.

Der Novalis-Biograph Professor Gerhard Schulz an der Universität von Melbourne behauptet (in: „Leben und Werk Friedrich von Hardenbergs“ – 2011): „Es gab bei ihm keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen Salzbeisitzer und Dichter“. Nicht einmal seine zweite Verlobung soll ihn „aus dem Konzept“ gebracht haben. Novalis selbst meinte, es gehöre zu einer „vollendeten Bildung“, dass man Hofmeister, Professor, Handwerker, Diener und eine zeitlang auch Schriftsteller gewesen sei, nur die Schauspielerei solle man meiden, da sie „manche Bedenklichkeit erregt“. Sein „romantischer Schwung“ würde im übrigen „in dem alltäglichen, sehr unromantischen Gange meines Lebens viel von seinem schädlichen Einfluß auf meine Handlungen verlieren.“

Im Obstgarten seiner Eltern kamen wir leider nicht mehr auf die Frage zurück, ob die Kupferförderung von der DDR „subventioniert“ wurde, d.h. ob auch vor 1989 schon ein einziger „Weltmarkt“ existierte, nach dem man die Bergwerksökonomie auch der DDR beurteilen durfte. Aber klar war: Wenn Hardenberg als Ingenieur Vernutzung, Fortschritt und Konkurrenz beförderte, dann dachte er als Novalis zugleich deren Ende mit, das darin bestand, in der Natur eine „wunderbare Gemeinschaft [zu] entdecken und sich selbst als Teil von ihr“ – eine „zarte Befreundung“, der wir uns heute vielleicht mit den Begriffen Symbiose, Empathie und interesseloses Wohlgefallen annähern.

.

Arbeiterin auf einer Großbaustelle

.

Amazonen (1)

Das Pferd stirbt nicht aus, weil es den Übergang vom Nutztier zum Heimtier schaffte. Gleich hinter Spandau, in Dallgow-Döberitz, wo seit der Wende mehr Pferde als Menschen leben, gibt es einen Reiterhof mit Pferdepension und einer Reithalle, in der man vom Café im ersten Stock aus den jungen und älteren „Amazonen“ zuschauen kann, wie sie auf ihrem Pferd Runde um Runde drehen und sich dabei im Takt des Pferdeschritts betont vorschriftsmäßig vom Sattel erheben. Irgendwo auf dem Parcours lauert immer ein Reitlehrer.

In der Pension hat auch eine Westberliner Polizistin ihr Pferd stehen. Sie kommt mehrmals in der Woche, um es zu reiten – in der Halle, aber auch außerhalb – durch das Dorf raus in die Döberitzer Heide.

Dieser 3422 Hektar große Truppenübungsplatz, zuletzt für die Rote Armee, war 2005 zum größten Teil von der Sielmann-Stiftung erworben und in riesige Gehege für fast ausgestorbene und rückgezüchtete Rassen – wie Wisente und Przewalski-Pferde – umgewandelt worden.

Die Polizistin hatte bis 2005 zu der aus Kostengründen abgeschafften Westberliner Reiterstaffel gehört, die u.a. im Tiergarten patroullierte. „Wer reitet herrscht!“ hatte der nationalsozialistische Staatsrechtler Carl Schmitt einst bemerkt. Heute, da Pferde aus Chrom und Stahl gemacht sind, die von kleinen fetten Männern geritten werden, trifft eher das Gegenteil zu: Es sind nun vornehmlich Mädchen und Frauen, die reiten – und ihnen geht es dabei eher um „interspecies communication“.

Ich hatte die rothaarige Polizistin auf ihrem „Fuchs“ immer mal wieder „im Dienst“ gesehen, meist ritt sie zusammen mit drei Kollegen durch den Tiergarten, wo sie sich z.B. am Rand der „Schwulen-Wiese“ und angesichts der vielen Nackten dort in ihrer Reiterkluft hoch zu Roß etwas seltsam ausmachte. Man muß jedoch sagen, dass ihr das enge Reiterkostüm sehr gut stand und ihr Dienstpferd sehr attraktiv aussah.

Dass die schöne Polizistin aber doch eine Polizistin war, eine regierte, merkte man, wenn ihr kleiner Trupp z.B. den „17.Juni“ entlangritt – im Schritttempo. Im Kreisverkehr an der Siegessäule ritten die vier in Richtung des Bundespräsidenten-Palais. Aus nächster Nähe sah ich, wie die Polizistin mit ihrem Pferd in den Spreeweg einbog. Dabei hielt sie die Zügel locker in der Hand und drückte in der Kurve das Tier mit ihren Schenkeln leicht nach rechts, was ziemlich „amazonisch“, wenn nicht gar „kentaurisch“ aussah. Aber dann streckte sie die rechte Hand waagerecht aus und bewegte den Arm auf und ab – wie Radfahrer es beim Abbiegen machen (sollen). Absolut vorschriftsmäßig. Es sah aber grauenhaft aus.

Wenn die Polizistin, die ihren Dienst seit 2006 in einem Streifenwagen versieht, sich jetzt nach Feierabend ihrem Pferd in Dallgow-Döberitz widmet und mit ihm ausreitet, hält sie sich viel weniger an die Verkehrsregeln. Sie ist mit einem Feuerwehrmann verheiratet, der sie aber nur selten zum Reiterhof begleitet. Ansonsten sind die meisten „Amazonen“, die dort ihr Pferd stehen haben und Reitstunden nehmen oder sich ein Pferd ausleihen, mit relativ wohlhabenden Männern verheiratet bzw. sind Töchter aus mehr oder weniger gutbetuchten Familien. Viele zogen nach der Wende von Westberlin in die nahe „Waldsiedlung“ Falkensee, einige der Reiterhöfe in Dallgow-Döberitz zogen ebenfalls aus Westberlin dort hin.

Die Görlitzer Schriftstellerin Roswitha Haring hat die letzten Nutzpferde auf den Straßen noch mitbekommen: Sie sahen elend aus und gingen in einer Wolke von Gestank, denn sie zogen die Fuhrwagen mit den Abfällen von Lebensmitteln, wie sie sich in ihrer Erzählung „Stadt Tier Raum“ (2013) erinnert. Ganz anders sahen dagegen die Pferde auf den Postern aus, die sie im Kinderzimmer ihrer Freundin sah: „Sie rannten über Felder, am Strand entlang, sprangen über Zäune, die Mähnen wehten, das gestriegelte Fell glänzte.“ Ihre Freundin „ritt auch ein solches Pferd irgendwo am Rand der Stadt und sprach über diese einmal wöchentlich stattfindenden Nachmittage immer in schwärmerischen, aber wenigen Worten.“

Die badische Genderforscherin Marion Mangelsdorf spricht von „’Liebesgeflüster‘ zwischen Menschen und Pferden“ “ in ihrem Aufsatz „Möglichkeiten und Grenzen speziesüberschreitender Emotionalität“, der 2013 in der Berliner Zeitschrift „Tierstudien“ veröffentlicht wurde, die dem Thema „Tierliebe“ gewidmet war.

Der Dichter Gottfried Benn nannte das „Freizeitreiten“ dagegen abfällig „Sodomiterei als Rasensport“. Das Sportpferdezuchtland Niedersachsen hat jüngst sogar „das Voltigieren zum Abiturfach“ erklärt. Dabei handelt es sich um eine Turnübung mit und auf einem Pferd, das laut der Süddeutschen Zeitung die aus Niedersachsen stammende Verteidigungsministerin von der Leyen empfohlen hatte, weil es den Mädchen ermögliche, „eine perfekte Kombination aus Akrobatik, Harmonie und Vertrauen“ einzuüben, was ihr z.B. bei der späteren Karriere sehr geholfen habe.

.

Arbeiterin auf einem Wolgaschiff (von Yuri Bosko)

.

Strassenverkäuferin

.

Amazonen (2)

Die Freizeitreiterinnen, „Amazonen“, hat auch der Leiter des Marburger Literaturarchivs Ulrich Raulff in seinem Sachbuch „Das letzte Jahrhundert der Pferde“ (2016) thematisiert: eine „Geschichte der Trennung“. Gemeint ist damit eine Trennung der Pferde von den Männern, die es als Nutztier (in der Landwirtschaft, im Transportwesen, bei Polizei und Militär) abschafften und durch Technik ersetzten. Heute gibt es zwar schon wieder über eine Million Pferde und Ponys in Deutschland, aber sie dienen vor allem sportlichen und therapeutischen Interessen – und vorwiegend von Mädchen und Frauen. Ulrich Raulff schreibt: Die Pferde sind „Seelsorger der weiblichen Pubertät…Die Verbindungen zwischen Menschen und Pferden, die heute eingegangen werden, sind Liebesbeziehungen, Herzensgemeinschaften und Sportkameradschaften.“ Um diese zu „optimieren“ gibt es inzwischen mindestens „zwei Dutzend Periodika für Ross und Reiter“ und hunderte Ratgeberbücher von „Pferdeflüsterern“. Den Anfang machte die kanadische Tiertrainerin Linda Tellington-Jones in den Sechzigerjahren.

Die Regisseurin Monika Treut schrieb über ihren Film „Von Mädchen und Pferden“ (2014): „Die Körperlichkeit und Energie des Reitens, das Pflegen und Zähmen der scheuen und starken ‚Fluchttiere‘ hatte eine eigene Erotik, die uns bezauberte und erdete.“ Monika Treut war selber einmal eine junge „Amazone“. Mit ihrem Film wollte sie zeigen, „wie ein ‚troubled teenager‘ durch den Kontakt mit den Pferden langsam fähig wird, eine Beziehung zu sich selbst aufzunehmen und Vertrauen zu anderen aufzubauen.“

Für die „kleinen Amazonen“, die Rulff auch „Pferdemädchen“ nennt und die „ein spezieller Fall sind, eine Welt für sich,“ gibt es zunächst den „Ponyhof“, auf dem man aber bekanntlich noch nicht das richtige Reiterinnenleben kennenlernt.

Für die großen – historisch jedoch nicht unbedingt verbürgten – Amazonen schuf der Bildhauer Louis Tuaillon beizeiten bereits – 1895 – ein Denkmal in Originalgröße, das am Tiergarten aufgestellt wurde, wo es noch heute steht. Ulrich Raulff beschreibt es so: „Die jugendliche Kriegerin, sattellos reitend, eine kleine, wenig bedrohliche Streitaxt in der Hand, ist nur mit einem Hauch von einem Chiton bekleidet, der ihre zierlichen Formen mehr hervorhebt als verhüllt und Gesäß und Schenkel freiläßt. Dort, wo sie das Pferd berührt, ist die Amazone vollkommen nackt.“

Es hat sich herumgesprochen, dass Frauen eine größere „soziale Kompetenz“ haben als Männer, und nicht nur das, diese findet auch zunehmend Eingang in das Geschäftsleben und wird dort als Qualifikationsmerkmal „nachgefragt“. Die Basler Philosophin Angelika Krebs hat den Frauen darüberhinaus auch eine größere „dialogische Kompetenz“ attestiert, die aber eigentlich zum Gelingen einer Beziehung für beide Beteiligten notwendig wäre. Dazu erklärte sie: „Viele Frauen lernen das schon im Mädchenalter. Warum reiten sie so gern? Sie haben mit dem Pferd bereits ein Verhältnis zu dem anderen, während Kraftsport diese Kompetenz nicht entwickelt. Da gibt es einen klaren Gender-Unterschied.“

Für Ulrich Raulff wird der „Reiterhof“ einige Jahre lang „zur Gegenwelt von Schule und Familie, ein Abenteuer, während dessen das Mädchen die Möglichkeit einer Wildheit in sich selbst entdecken kann, für die ihm jenseits des Amazonenreviers kein Raum zur Verfügung steht.“ Über „junge Mädchen, Pferde und die tieferen Gründe ihrer Affinität“ sei allerdings „das letzte Wort noch nicht gesagt“.

Der Freud-Biograph Ernest Jones fand erst einmal die „innige Zusammenstellung von Pferd und Frau in Dichtung, Spruchweisheit und Redensart ganz eigentümlich – und uralt.“ Neuerdings hat der Literaturwissenschaftler Wolfgang Matz den drei großen Ehebrecherinnen in den berühmten Gesellschaftsromanen des 19. Jahrhunderts – Madame Bovary, Anna Karenina und Effi Briest – eine Studie gewidmet, die er im Untertitel um den Zusatz „und ihre Männer“ ergänzte, wobei es laut Ulrich Raulff stattdessen auch „Emma, Anna, Effi und ihre Pferde“ hätte heißen können.

Vor einiger Zeit war ich auf einem Lesewettbewerb der 5. und 6. Klassen in einer Steglitzer Schule. Nicht nur, dass viele Mädchen Anna oder Emma hießen, alle lasen auch romantische Pferdegeschichten vor. Die meisten waren auch schon auf einem Reiterhof in Brandenburg gewesen. Dort nutzt man allerdings nicht selten (das weiß ich von ihren Müttern) die sich bei ihren Töchtern gerade im Verkehr mit dem Pferd oder Pony entwickelnde „soziale Kompetenz“ übelst aus: Sie bekommen nichts als Müsli zu essen, müssen die Ställe ausmisten, die Pferde endlos striegeln und überdies Hilfsdienste auf dem Hof leisten, so dass sie kaum zum Reiten kommen und ihre Eltern trotzdem viel Geld dafür zahlen müssen.

Darüberhinaus hat dieser Erwerb von sozialer Kompetenz auch noch einen anderen Preis. Der Spiegel zitierte 2012 den „Experten für Sicherheit im Reitsport“, Norbert Meenen: „Bei Frauen ist Reiten aufgrund seiner Beliebtheit die Sportart mit den meisten Unfallopfern. Jährlich verunglücken etwa 93.000 Menschen.“ Aber die Dunkelziffer sei hoch, weil viele Reitunfälle nicht gemeldet werden.

.

Arbeitern auf einer Briefmarke

.

Drei Mütter auf Antikriegs-Plakat (1957)

.

Bevölkerungsrückgänge

1972 gründeten Bernhard Grzimek und Konrad Lorenz mit anderen Naturforschern und Umweltaktivisten die Gruppe Ökologie. In ihrem Gründungsmanifest heißt es: „Wer die Überbevölkerung weiterhin fördert, bringt uns dem gemeinsamen Selbstmord näher.“

Bevölkerungswissenschaftler beruhigten sie: Mit der sich ausbreitenden Industrialisierung und der Proletarisierung von Kleinbauern würde die Steigerungsrate nach unten gehen. So wie z.B. bei der schlesischen Umwandlung der Gutsarbeiter in Bergarbeiter: dabei sank ihre Kinderzahl von 12 auf 4.

In Westeuropa war ferner in demoskopischer Hinsicht der „Pillenknick“ bedeutsam. Seit einigen Jahren geht es aber wieder anders herum. Man spricht von der „Überalterung“ einer („unserer“) Gesellschaft und von „Alterspyramiden“, wogegen eine rasche Vermehrung, nicht nur „unserer“ Gesellschaft, not tue.

Die NZZ titelte am 9.Mai 2021: „Die Chinesinnen wollen keine Kinder mehr bekommen. Ihnen ist auch die Lust auf eine Hochzeit vergangen. China steht vor einer demografischen Krise.“ Weiter heißt es: „Chinas Demografie-Experten haben ihre Prognosen geändert. Bisher waren sie davon ausgegangen, dass es erst ab 2030 weniger Chinesinnen und Chinesen auf dem Festland geben wird; nun haben sie diesen Wendepunkt auf das kommende Jahr vordatiert.“

Die New York Times berichtete am selben Tag: „China versucht, Geburten in Xinjiang zu unterdrücken. Die chinesischen Behörden zwingen Frauen in der Region Xinjiang dazu, sich entweder Spiralen einsetzen zu lassen oder sich sterilisieren zu lassen. Damit verschärfen sie ihren Griff auf die muslimischen ethnischen Minderheiten und versuchen, eine demografische Verschiebung zu orchestrieren, die ihre Bevölkerung über Generationen hinweg schrumpfen lassen wird.“ „Orchestrieren“ meint hier wohl eine Rassenpolitik an breiter Front.

Der österreichische Kurier schreibt: „Wegen Pandemie: Drastischer Geburtenrückgang in den USA erwartet. Forscher haben anhand von früheren Krisen eine Hochrechnung erstellt. Sie gehen davon aus, dass in den USA 2021 rund 500.000 weniger Babys geboren werden.“

Diese Staaten haben ein absurdes Problem: Sie wollen immer mehr Menschen (reinblütige Chinesen die einen, weiße Amerikaner die anderen). Es leben aber doch bereits 8 Milliarden Menschen auf der Erde, das sind bereits 16 Milliarden zu viel – gerechnet in Ressourcenvernichtungseinheiten.

Die indianisch-deutsche Bestseller-Autorin Louise Erdrich hat einen dicken Roman über dieses absurde Problem geschrieben: „Der Gott am Ende der Straße“ (2019). Es geht darin um faschistischen US-Fundamentalisten, die alles tun, damit Frauen Kinder gebären. Es werden u.a. Prämien gezahlt für Denunzianten, die schwangere Frauen anzeigen. Diese werden dann bis zur Geburt ihres Kindes inhaftiert, das Kind wird ihnen weggenommen. Andere Frauen werden verhaftet und künstlich befruchtet.

An Bernhard Grzimek und seine Warnungen vor einer Überbevölkerung erinnerte zuletzt die Journalistin Claudia Sewig mit einer Biographie „Der Mann, der die Tiere liebte“. Die Welt wollte es noch einmal wissen und fragte die Autorin: „Der Tierprofessor war ein Frauenheld?“ Sewig: „Er ließ nichts anbrennen, wie man so schön sagt. Neben seiner offiziellen Familie hatte er zwei Kinder mit einer langjährigen Geliebten, einer Schauspielerin. Nicht sehr konsequent für einen Menschen, der stets vor der Überbevölkerung des Planeten warnte.“ „Nutzte er die Frauen aus?“ Sewig: „In dem Maße, wie es zu seiner Zeit viele Männer taten, die etwas Besonderes leisten wollten.“ Zuletzt „heiratete er noch die Witwe seines Sohnes, seine Schwiegertochter, und adoptierte seine Enkel.“ In Summa: Bernhard Grzimek hat sich nicht an den von ihm propagierten Bevölkerungsrückgang gehalten. Das geht natürlich vielen Weltverbesserern so. An den Biologen und Nobelpreisträger Konrad Lorenz erinnerte derweil der bayrische Rundfunk. Dabei zitierte sie ihn aus einem Interview, das er der Zeitschrift „Natur“ gab, die er einst mitgegründet hatte: „Gegen Überbevölkerung hat die Menschheit nichts Vernünftiges unternommen. Man könnte daher eine gewisse Sympathie für AIDS bekommen. Eine Bedrohung, die die Menschen immerhin dezimieren, immerhin von anderen bösartigen Unternehmungen abhalten könnte. (….) Doch wenn wir das Problem durch Aufklärung und Erziehung lösen wollen, stoßen wir auf ein Problem: Es zeigt sich, dass die ethischen Menschen nicht so viele Kinder haben und die Gangster sich unbegrenzt und sorglos weiter reproduzieren.“

Aber nicht nur in politischer Hinsicht war Lorenz unakzeptabel geworden, auch seine Forschung wurde vom Bayrischen Rundfunk abgewertet: Da er seine Ergebnisse nur aus wenigen Einzelfällen gewonnen habe, seien sie nicht mathematisierbar und somit unbrauchbar.

In „Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit“ (1972) hatte Lorenz geschrieben: „Gegen Überbevölkerung hat die Menschheit nichts Vernünftiges unternommen.“ Aber nun geht es anscheinend darum, etwas gegen die Unterbevölkerung zu unternehmen.

.

Arbeiterin in einer Fischfabrik (von Igor Razdrogem)

.

Dämmerung der Petromoderne

Im „Anthropozän“ kommen die von der technisch-wissenschaftlichen Moderne verdrängten Weltbilder der Indigenen und der Romantiker wieder zur Geltung (ob auch zum Tragen, ist noch nicht ausgemacht). Ethnologen wie Eduardo Viveiros de Castro, Politologen wie James C. Scott versuchen zu vermitteln – für die Gebildeten unter den Verächtern der staatenlosen Völker. Dazu gehörte auch, in den Dreißigerjahren bereits, der sowjetische Zoologe Sawwa Uspenski. Er erforschte die arktische Fauna und hielt das Verhältnis der Tschuktschen und Inuit zu ihren „Ernährern“ (den Robben, Rentieren, Moschusochsen, Walrossen, Walen, Eisbären, Vögeln und Fischen), ihre Ökonomie also, für ökologisch vorbildlich. Seltsam, dass die dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt geradezu verfallenen Sowjets ihm ein derartiges Foschungsergebnis durchgehen ließen. Anfang der Sechzigerjahre registrierte er nebenbeibemerkt schon die Klimaerwärmung und den Packeisrückgang.

Heute gehört der französische Wissenschaftshistoriker Bruno Latour mit seiner „Akteur-Netzwerk-Theorie“ (ANT) zu den bekanntesten Kritikern der Petromoderne. Für Latour gibt es keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische. Nicht trotz, sondern wegen Klimaerwärmung, Bienensterben und Artensterben, radioaktiver Verseuchung und Überfischung der Meere, Humusverlust und Verwüstung der Erde.

Kürzlich erschien ein „Atlas der Petromoderne“. Er behandelt die Petromoderne bereits als eine abgeschlossene Ära, seine Autoren, die Kuturwissenschaftler Alexander Klose (Berlin) und Benjamin Steininger (Wien), bereiten daneben seit 2017 eine „Retrospektive“ dieser Ära im Kunstmuseum Wolfsburg vor: „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“. Die Ausstellung eröffnet am 4. September. Dazu wird es einen Katalog geben mit Beiträgen von Fremdautoren, während der Erdöl-Atlas jetzt von den beiden Kuratoren selbst verfaßt wurde. Sie bereiten eine Kunstschau vor, die gleichwohl und quasi zwangsläufig die globalen Probleme Anthropozän, Klimaerwärmung, indigene Arbeits- und Lebensbedingungen thematisiert.

Der Eingangstext ihres Buches befaßt sich erst einmal mit dem Mythos „Atlas“ – ausgehend von der Idee des „Shell-Straßenatlas“, der seit 1950 bereits aufs Schönste Erdöl und Mobilität garantiert. Sowie auch ausgehend vom „Atlas-Gebirge“ – so wie Alexander von Humboldt dessen vertikal differenzierte Vegetation sah. Analog dazu geht es bei der Erdöl-Exploration und Förderung um (geologische) Schichtungen, um Geschichte und Geschichten. Bei den Tiefenbohrungen werden Bohrkerne zu Tage gefördert, die paläontologisch aufschlußreich sind. Im Atlas findet man dazu die Kapitel „Bohrprotokoll“ und „Bohrkern“. Wirtschaftswissenschaftlich aufschlußreich ist, dass die Unternehmen im Oilfield-Service inzwischen wichtiger als die Ölkonzerne geworden sind und dass außerdem fieberhaft nach Alternativen zu fossilen Energieträgern, d.h. nach regenerativen Energiequellen, gesucht wird.

Als Leitmotiv für den Atlas gilt: Mit der petromodernen Mobilität war in den letzten 100 Jahren die Idee der absoluten Freiheit und des Überflusses verbunden – und das ist vorbei. Dahinter ging es um die Kolonialisierung der Natur, wobei die Schönheit der menschlichen Kultur darin bestand, dass sie das überschreitet, dass sie alles überschreiten kann. „Das stimmt ja auch, aber nur, weil der Input an fossiler Energie da immer rausgerechnet wurde,“ meint Alexander Klose, der von „Extraktivismus“ spricht, sowie von „Neo-Extraktivismus“, wobei er uns als „Arbeiter“ denkt, die wir am laufenden Band Daten produzieren, die Rohstoff für IT-Konzerne und Geheimdienste sind. Im Atlas heißt das entsprechende Kapitel „Daten sind das neue Öl“. Die Verwertung unserer Daten, das ist sozusagen der Preis der (Internet-)Freiheit.

Während die Heinrich-Böll-Stiftung der Verbotspartei „Die Grünen“ unter „Neo-Extraktivismus“ eine „post-neoliberale Variante des klassischen rohstoffbasierten Wirtschaftsmodells“ in Lateinamerika versteht, „in der über Rohstoffeinnahmen vermehrt Entwicklungs- und Sozialprogramme finanziert werden. Die negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen der Rohstoffausbeutung bleiben jedoch bestehen“. Die US-Amerikaner halten am verbissensten an der Petromoderne fest, seltsam, dass gerade die grünen Vordenker (u.a. der alte Außenminister und die junge Kanzlerkandidatin) sich immer wieder als Trittbrettfahrer der Amerikaner zu Wort melden und sie sogar ermuntern, kriegerische Schritte gegenüber dem öl- und gasreichen Russland zu unternehmen. „Wir müssen Russland dort treffen, wo es wirklich wehtut,“ sagte Joschka Fischer und greift die deutschen Stammtischgespräche über Stalingrad wieder auf: „Schade, dass Russland nicht vom Westen erobert wurde“. Während Annalena Baerbock laut „Merkur“ eine „harte Kante gegen Russland will“. Der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II., war da schon weiter: Er sah bereits das Ende der Petromoderne: „Ich bleibe beim Pferd, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung,“ sagte er.

.

Bäckerei-Arbeiterinnen 1982

.

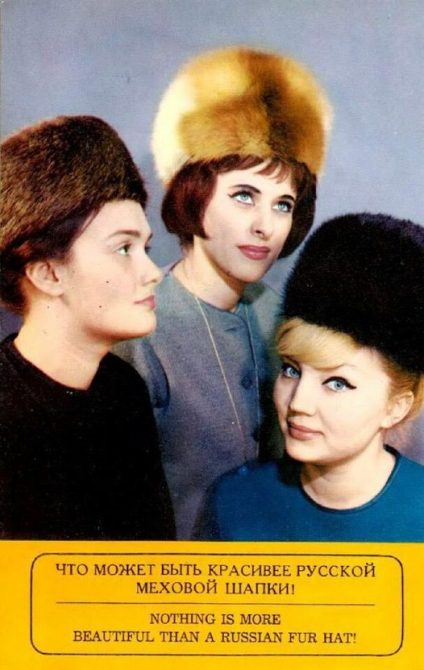

Berufskalender-Girls

Meine Freundin schrieb mir, sie hätte in der 20. KW einige Tage frei. Ich schrieb zurück: Was heißt KW? „Kalenderwoche! Kennst Du das nicht?“ Wann die 20. Kalenderwoche war, mochte ich sie danach gar nicht mehr fragen, sondern googelte. Im „Karpfenkalender“, in dem es um tote Karpfen in den Händen von lebendigen Mädchen in nassen T-Shirts geht, fehlte ausgerechnet der Monat mit der 20. KW. Aber im „Feuerwehrfrauenkalender“ wurde ich fündig. In diesem Kalender findet man pro Monat eine oder mehrere halbnackte Feuerwehrfrauen („zum Feuer anfachen“) zusammen mit allerhand modernen Geräten, die man heute zum „Feuer löschen“ braucht.

Ich war da auf ein ebenso seltsames wie expandierendes Marktsegment bei den „Terminplanern“ gestoßen. Man kennt vor allem den berühmten Pirelli-Kalender – sozusagen die Urmutter aller Pin-Up-Kalender. Dessen Herausgeber, der italienische Reifenkonzern (an dem neuerdings der russische Ölkonzern „Rosneft“ beteiligt ist), will ihn nun, nach 57 Jahren, einstellen, nachdem die Fotografen immer teurer und die Mädchen vor ihrem Auslöser immer berühmter geworden sind. Mehr ist wohl in dieser Minimaltext-Maximalbild-Gattung nicht drin. Oder machte auch diesem Printprodukt das Internet den Garaus?

Nun gibt es aber statt eines Gummikonzern-Kalenders, einen von mehr oder weniger billigen Fotografen und gänzlich unbekannten Mädchen zusammengestellten „Werkstattkalender“, die sich die Arbeiter und Handwerker in ihren Spind hängen sollen.

Ebenso „Baumaschinenkalender“, in denen zarte Mädchen alljährlich auf möglichst massigen Baggern posieren. Ferner Tattoo-Kalender mit komplizierten Motiven auf nackten tätowierten Mädchen.

Und „Boxenluder-Kalender“, in dem sogenannte „Grid Girls!“ posieren: überraschenderweise alle züchtig bekleidet mit einem Regenschirm in der Hand, auch die Hintergründe ihrer Wirkungsstätte (Rennstrecken) sind unscharf gehalten.

Die Kalender mit „Kackenden Katzen“ und „Kackenden Hunden“ sowie mit „Fickenden Tieren“ lass ich weg, ebenso die mit zu tötenden Tieren: die „Jagdkalender“ – mit „bierernstem Mörderblick“ oder mit „humorvollem Blick auf die grüne Passion“. Auch wenn die zum Abschuß freigegebenen Rehe und Hirschkühe den Betrachter durchaus noch oder schon an grazile Frauen erinnern. Aber das liegt wohl daran, dass viele Adressaten, unter den Jägern, wie der DDR-Dramatiker Heiner Müller mutmaßte, zwar töten, aber nicht ficken können.

Erwähnen muß man noch den „Bauernkalender“, der sich großer Beliebtheit erfreut. Es gibt deutsche, österreichische und Schweizerische „Bauernkalender“, auch „Jungbauernkalender“ genannt, die von den dortigen Verbänden herausgegeben werden – seit Mitte des 19. Jahrhunderts bereits. Man findet darin heute leichtbekleidete Jungbäuerinnen, sie sind umgeben von Ställen, Gärten, Nutztieren, Traktoren, füttern Tiere, drücken ein Huhn an ihr Herz oder zeigen auf dem Heuboden ihren Brüsten die Männer. Es gibt auch Kalender mit Jungbauern, sie posieren durchweg mit freiem Oberkörper.

In dem mir vom Verlag überlassenen „Jungbäuerinnenkalender“ will über die Hälfte der abgelichteten Rural-Models Bäuerin werden bzw. den Hof der Eltern übernehmen und lernt bzw. studiert Landwirtschaft oder Verwandtes. Nun haben die Landmädchen, die im Sommer in der elterlichen oder verwandtschaftlichen Wirtschaft mithelfen müssen, dies schon seit langem leicht bekleidet und zunehmend leichter bekleidet getan: „Wenn ich schon nicht an den Badesee fahren kann, dann will ich mich wenigstens bei der Arbeit ausziehen“. Seinem „Nachruf auf die Kleinbauern“ (sie stellen nur noch 2 Prozent der Bevölkerung) hat der österreichische Sozialforscher Bernhard Kathan deswegen den Titel „Strick, Badeanzug, Besamungssets“ gegeben. Den Badeanzug trug eine seiner Informantinnen immer zur Erntezeit auf dem Feld.

Auf dem Jungbäuerinnenkalenderbild für Juni läßt sich Veronika aus Innsbruck-Land im Bikini vor einen Wasserfall fotografieren. Die Allgäu-Stefanie im Juli vor der Ernte in einem Kornfeld (mit Mähdrescher) und die Schwaben-Stefanie im September nach der Ernte mit Strohgaben auf einem Stoppelfeld. Die jahreszeitliche Folge geht dann – dem bäuerlichen Arbeitsrhythmus folgend – so weiter, dass Heidi im Oktober in Hotpants und mit hohen Absätzen, die ihre langen, schlanken Beine gut zur Geltung bringen, ein Bullenkälbchen am Strick über den Hof zerrt – das wahrscheinlich zum Schlachter soll. Im November mistet Andrea aus Deutschlandsberg einen leeren Stall aus, damit er neu belegt werden kann. Sie ist dabei derart ins Schwitzen geraten, dass sie ihre Felljacke aufgeknöpft hat. Im Dezember schließlich backt Anna in Top und Minirock ihre Lieblingsweihnachtsplätzchen.

Die Vernutzung der Tiere und der erotische Frohsinn, mit dem dies geschieht, kommen in den Jungbäuerinnenkalendern markant zur Anschauung.

Ähnliches gilt auch für den „erotischen Karpfenkalender“, für den sich alljährlich junge Frauen halbnackt mit einem riesigen toten Karpfen ins seichte Wasser stellen. Daneben gibt es aber auch noch einen „literarischen Karpfenkalender“, mit Fotos von großteils lebenden Karpfen und Sprüchen von toten Prominenten wie Shakespeare und Schopenhauer.

.

Mechanikerin

.

Schwarze Löcher

Der Religionswissenschaftler Klaus Heinrich sprach in einem Vortrag, den er 1993 in der Psychiatrischen Klinik des Universitätsklinikums Rudolf Virchow der Freien Universität hielt (und der jetzt neu veröffentlicht wurde), über „Sucht und „Sog“. Darin heißt es: „Wir bewegen uns in katastrophisch eingefärbten Untergangs- und Auferstehungsvisionen, damit immer noch in einem großen, kosmisch geweiteten Initiationsraum. Und damit nicht genug: Chaostheorien beschwören die Selbstordnungskräfte der Materie und lassen uns als Nutznießer davon profitieren. Wirklich populär geworden aber ist das Bild – die große Phantasie vom ‚Schwarzen Loch‘. Dies ist die erstaunlichste Schoßmetapher, die wir zur Zeit haben: spur- und zeichenlos saugt es ein und läßt verschwinden, auch die Reizüberbietung der Katastrophenmetapher ist stillgestellt, denn keine Information dringt hier heraus, geschweige, dass ein Geschichtenerzähler, ein kosmischer Aussteiger sozusagen, ihm entkäme.“

Dazu aktuell – die Bild-Zeitung: „Weltallmonster bedroht Erde. Vor zwei Stunden Schwarzes Loch in Erdnähe entdeckt! Verschlingt alles erbarmungslos! Unser Reporter interviewt den Entdecker exklusiv!“

Währenddessen kommt uns die Zeitschrift „Nature“ nichtkatastrophistisch: „Ein Schwarzes Loch in 12 Lichtjahren Entfernung – die Strecke, die Licht in zwölf Jahren zurücklegt. (Licht breitet sich mit knapp 300000 Kilometern pro Sekunde, d.h. mit etwa einer Milliarde Stundenkilometern aus). Das neu entdeckte Schwarze Loch ist nur dreimal so weit vom Sonnensystem entfernt wie unser nächster Nachbar, der Stern Alpha Centauri, und gehört damit zu unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat sofort die Entsendung einer unbemannten Raumsonde angekündigt, die fundamentale neue Erkenntnisse liefern wird. Diese Mission ist ein Generationenprojekt: Bis die Sonde das Schwarze Loch erreicht, werden Jahrzehnte vergehen und wenn dann die ersten Daten zur Erde gefunkt werden, brauchen sie weitere 12 Jahre für den Rückweg.“

Bis das schwarze Loch die Erde verschlingt, werden wir auch Beobachter und Geschichtenerzähler haben – u.a. dank des US-Milliardärs Elon Musk. Dazu heißt es auf „ingenieur.de“: „Der große Wettlauf zum Mars hat längst begonnen. Siedlungspläne, Baustoffe, Polizisten – auf der Erde bereiten sich schwerreiche Unternehmer und Wissenschaftler schon detailliert auf die künftige Kolonisierung des roten Planeten vor.“ Und freiwillige Siedler, die nicht vom Mars zurückkehren wollen und auch nicht können sollen, gibt es ebenfalls bereits: zu Tausenden.

Aber vielleicht ist ja auch alles ganz anders: Am 30. November 2020 hieß es im Wissenschaftsforum „spektrum.de“: Wenn „die Masse des Universums in seinem Hubble-Radius so groß ist wie die Masse eines Schwarzen Lochs im gleichen Radius“, dann läßt sich unser ganzes „Universum als das Innere eines Schwarzen Lochs annehmen“, was bedeute, „wir leben in einem Schwarzen Loch“, sind also schon drin. Das konnte Klaus Heinrich 1993 natürlich noch nicht wissen.

Bei ihm heißt es weiter über das Schwarze Loch: „Der sexuelle Phantasiehorizont in dem die Forschung metaphorisch eingebunden bleibt, wird aufdringlich deutlich im sogenannten ‚Keine-Haare-Theorem‘ [des Physikers John Wheeler]: ‚Ein Schwarzes Loch hat keine Haare‘ (das bezeichnet den Umstand, dass die Beschaffenheit des Körpers, aus dessen Zusammensturz es resultiert, keinen Einfluß hat auf die Größe und die Gestalt des Lochs).“

„Doch so stark ist die Macht der mit Geschlechterspannung verfahrenden Phantasie, dass dieses letzte katastrophische Suchtprodukt – so möchte ich es angesichts seiner Popularität einmal nennen – doch wieder als Schoß und Schlund erscheint, freilich einer, der nur noch in der einen, der zerstörerischen Richtung tätig ist…

Am Schluß des Vortrags heißt es: „Durch unsere Suchtgesellschaft geht ein uns allen geläufiger Riß, der das Suchtproblem unmittelbar berührt. Die Süchtigen, die sich auf den privaten Trip begeben, Alkohol- und Drogensüchtige, Sex- und Freßsüchtige z.B., sind natürlich Teil der Suchtgesellschaft. Aber es wäre vorschnell, zu urteilen, sie agierten nur deren Probleme aus, steuerten nur eben auf ihre eigene, private Katastrophe zu. Wir werden zu fragen haben, wieweit nicht Süchtige heute eingesetzt werden als Mittel, der Suchtgesellschaft zu entkommen, nicht vor ihr die Augen zu schließen, sondern Sucht der Sucht entgegenzusetzen, ‚aus der Suchtgesellschaft auszusteigen mittels Sucht‘. Sucht, so gesehen, wäre ein erster, noch untauglicher, selbsttherapeutischer Versuch.“ Auch, um die idiotische Angstvorstellung vom Schwarzen Loch los zu werden.

.

Kranführerin

.

Junge Frau vorm Spiegel

.

Zwei Löcher

1960 kam ein Film von Jacques Becker ins Kino: „Das Loch“. Es geht darin um vier Inhaftierte, die aus einem Pariser Gefängnis flüchten wollen, indem sie einen Gang von ihrer Zelle zur Kanalisation graben. Ein fünfter macht zwar mit, doch ihm wird von der Gefängnisleitung gesagt, dass er bald entlassen werde. Als ihr Fluchtplan auffliegt, stürzen die vier sich auf den vermeintlichen Verräter, den die Gefängniswärter retten müssen. Ob durch ihn die Flucht scheiterte, läßt der Film offen.

Beim „Celler Loch“ blieb dagegen nichts offen: Der fälschlich als RAF-Terrorist geltende Sigurd Debus hatte 1975 versucht, die Hamburger Verfassungsschutzzentrale in die Luft zu sprengen. Er saß u.a. deswegen 1978 im Hochsicherheitsgefängnis von Celle, als in die Außenmauer ein 40 Zentimeter großes Loch gesprengt wurde, um ihn zu befreien. Linke Journalisten brauchten 8 Jahre, um zu beweisen, dass die Täter der niedersächsische Verfassungsschutz und die Anti-Terror-Einheit GSG 9 waren – mit Wissen des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht.

Für seine „Aktion Feuerzauber“ hatte der Inlands-Geheimdienst zudem laut Wikipedia „Ausbruchswerkzeug in Debus’ Zelle schmuggeln lassen, das bei der auf den Anschlag folgenden Durchsuchung gefunden wurde und die Tatbeteiligung von Debus beweisen sollte“. Dazu hatte man einen gestohlenen Mercedes mit Munition und einem gefälschten Pass mit Foto von Debus als Fluchtauto präpariert und ein „Papier“ veröffentlicht, das angeblich vom RAF-Mitglied Karl-Heinz Dellwo stammen sollte, der ebenfalls in Celle einsaß. Darin stand, dass „durch Anschläge auf den äußeren Bereich von Vollzugsanstalten“ eine „Zusammenlegung einsitzender Terroristen zu Interaktionsgruppen“ erreicht werden solle.

Den Bombenanschlag selbst sollten zwei angeworbene Kriminelle – Klaus-Dieter Loudil und Manfred Berger – ausführen. Man erhoffte sich dadurch, dass sie als Spitzel (V-Leute) Zugang zur RAF finden würden. Loudil wurde den Medien als Tatverdächtiger präsentiert als der staatsterroristische Akt, der die Gefährlichkeit der RAF beweisen sollte, aufflog und ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde, in dem die Regierung Albrecht „die Aktion als mindestens achtbaren Erfolg darstellte (Zugang zu Terrorismus, Ausbruch vereitelt, Waffen gefunden).“ Alles gelogen!

Laut Bericht des Untersuchungsausschusses zum Celler Loch waren sich die Mitglieder des Ausschusses uneinig über die Bewertung der Rolle der Spitzel (V-Männer). Einig war man sich nur darüber, „dass der Privatdetektiv Werner Mauss Konzepte und fingierte Aktionen der V-Männer unkontrolliert selbst bestimmen konnte,“ wie der NDR-Journalist Jochen Grabert in der Tagesschau berichtete. Daraufhin bewirkte Mauss dort eine Gegendarstellung, in der es hieß: „Hierdurch kann der Anschein entstehen, ich sei an Konzepten und fingierten Aktionen beteiligt gewesen, die mit dem sogenannten Celler Loch in Verbindung stehen. In Wirklichkeit habe ich mit diesen Konzepten und Aktionen nie etwas zu tun gehabt.“

Mauss arbeitete seit 1969 im Auftrag der damals neu eingerichteten Ermittlungsgruppe des Bundeskriminalamtes (BKA), wo er die „Institution M.“ genannt wurde. Er kam immer dann ins Spiel, wenn staatliche Organe nicht mehr weiterkamen, sich nicht „die Finger dreckig machen“ wollten „oder eine Operation aus juristischen oder völkerrechtlichen Aspekten heraus nicht durchführen konnten“. Dabei betätigte er sich wohl auch als agent provocateur, er stiftete also zu Straftaten an, „deren Aufklärung er sich später zuschreiben ließ“.

In dem Wikipedia-Eintrag über ihn heißt es weiter: „Mitte der 1980er Jahre wurde Mauss verstärkt in Kolumbien tätig. Hier war er – zunächst im Auftrag der Mannesmann AG – eingesetzt, um den Bau einer Pipeline gegen den Widerstand der Guerillagruppe ELN durchzusetzen und vier entführte Manager der Firma zu befreien.“

Sigurd Debus wurde 1979 in ein Hamburger Gefängnis verlegt. „Dort beteiligte er sich, nachdem Anträge auf Hafterleichterungen mit Hinweis auf den Sprengstoffanschlag (das Celler Loch) abgelehnt worden waren, im Februar 1981 an einem Hungerstreik der RAF-Gefangenen, der am 16. April 1981, obwohl oder weil er zwangsernährt wurde, zu seinem Tod führte.

Nun mußte das aufgedeckte Staatsverbrechen aber noch in ein profitables Spektakel überführt werden und damit dem Vergessen anheimfallen: 1987 erschien ein Buch „Das Celler Loch“, 1989 ein Dokumentarfilm „Das Celler Loch“, 2015 wurde vorm Eingang des Gefängnisses ein Denkmal für das Celler Loch aufgestellt (es besteht aus einem Stück der Betonmauer, das in einen Edelstahlrahmen eingefaßt und mit einer Texttafel versehen wurde), und schließlich brachte das Schlosstheater Celle auch noch ein Musical mit dem Titel „Celler Loch“ auf die Bühne.

Kurt Tucholsky „Zur soziologischen Psychologie der Löcher“:

„Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nicht-Lochs: Loch allein kommt nicht vor, so leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch, aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, als welche aus dem Loch kommt. Die Maus könnte nicht leben ohne es, der Mensch auch nicht: es ist beider letzte Rechnung, wenn sie von der Materie berängt werden. Loch ist immer gut.“

.

Die Bolschewistin Alexandra Kollontai

.

Sanifair

Die Indiepopgruppe „Blond“ singt: „Sanifair Millionär hat den Highway-Flair“. Ich habe zwei Sanifair-Bildwitze aufbewahrt: Ein Typ geht an einem Mercedes-Geschäft vorbei an dessen Schaufenster ein Plakat hängt: „We accept Sanifair“, dazu das Logo der Firma, der alle Toiletten auf den Autobahnraststätten gehören. Sanifair ist die Tochterfirma des Autobahn-Raststätten-Betreibers „Tank & Rast“. Der Konzern war einst staatlich und wurde dann für 1,3 Milliarden DM verkauft (nachdem er alle Einrichtungen der MITROPA übernommen hatte): an den Finanzinvestor Terra Firma und einem Fonds der Deutschen Bank.

2015 verkauften diese „Tank & Rast“ an ein Konsortium „um den Versicherungsriesen Allianz. Zu der Käufergruppe gehören daneben der kanadische Infrastruktur-Fonds Borealis, der Staatsfonds von Abu Dhabi, ADIA, und die Münchener-Rück-Tochter MEAG,“ meldete die „tagesschau“. „Der Kaufpreis für die 390 Raststätten, 350 Tankstellen und 50 Hotels“ betrug 3,5 Milliarden Euro.“ Jährlich muß „Tank & Rast“ dem Staat Konzessionsgebühren um 17 Mio Euro zahlen, dieser hält dafür die Anlagen für 110 Mio Euro im Jahr instand.

Im Privatisierungsvertrag hieß es 2016: „Die Tank & Rast wird sich bemühen, die unentgeltliche Benutzung von sanitären Einrichtungen ganzjährig durchgehend sicherzustellen.“ Sie bemühte sich aber nicht. Gegen die Kostenpflicht bei Benutzung der Toilettenanlagen ist der Kabarettist Rainald Grebe juristisch vorgegangen – jedoch erfolglos. Unterdes hat sich der Abgeordnete der Partei „Die Linke, Victor Perli, zu einem weiteren Sanifair-Gegner profiliert.

Die Tochterfirma von „Tank & Rast“ „Sanifair“ verwendet statt Toilettenfrauen oder -männern, denen man 50 Cent für die Benutzung der Toiletten bezahlte, elektronisch gesteuerte Drehkreuze, die sich nur mit dem Einwurf von einem Euro öffnen lassen. Dafür bekommt man einen „Wertbon“ in Höhe von 50 Cent wieder. Da man diesen nur an den Raststätten einlösen kann, es dort jedoch so gut wie keine Waren zu diesem Preis gibt, kauft man notgedrungen irgendetwas teureres aus ihrem Angebot und verrechnet den Sanifair-Bon damit beim Bezahlen (Benzin ist davon ausgenommen). „Branchenschätzungen zufolge generiert jeder Sanifair-Bon knapp dreieinhalb Euro Umsatz,“ schreibt Florian Werner.

Auch auf den großen Bahnhöfen sowie in Österreich und in Ungarn gibt es seit einiger Zeit Sanifair-Toiletten. Ebenso in Ketten wie McDonald‘s, WMF, Nordsee und Backwerk.

Mein zweiter Sanifair-Bildwitz mit dem Titel „Tod eines Handlungsreisenden“ zeigt eine Frau, die einem Notar gegenübersitzt, der ihr mit wenigen Worten ein Testament vorliest: „Ihr Vater hat ihnen 3197 Sanifair-Bons hinterlassen.“ Auf Wikipedia ist zu erfahren: „Eine repräsentative Befragung des Marktforschungsinstituts INSA ergab, dass fast die Hälfte der Deutschen diese Gutscheine selten oder nie einlösen“.

Der Berliner Schriftsteller Florian Werner hat in seinem neuen Buch über die Raststätte „Garbsen Nord“ – „eine Liebeserklärung“ natürlich auch ein Kapital über die üblen Machenschaften von Sanifair eingefügt. Ich mochte schon seine Bücher „Die Kuh. Leben, Werk und Wirkung“ und „Schnecken. Ein Porträt“, und kenne die Raststätte „Garbsen Nord“, in der eine Familie bereits in der dritten Generation den Geschäftsführer stellt.

Weil ich auch dieses Buch von Florian Werner mit Vergnügen gelesen habe, hier einige seiner Überlegungen und meine Einwände: Für ihn sind die Autobahn-Rast- und Tankstellen „Nicht-Orte“, die jeder Kunde oder Gast so schnell wie möglich wieder verläßt. Der Autor hat sich dort für seine Recherche allerdings im Autobahn-Motel einquartiert. Er hat nur einen Flaschensammler getroffen, der fast täglich kommt – mit dem Fahrrad, „Garbsen Nord“ ist sein „Revier“.

Es gibt jedoch etliche Jugendliche in Sachsen und in den niedersächsischen Dörfern der Umgebung der Raststätte „Allertal West“ (nicht weit von „Garbsen Nord“ auf der A7), die Nachts, wenn die Kneipen schließen, auf die Raststätte fahren, wo eine nette Frau aus einem der Dörfer arbeitet. Sie nennt sie ihre „Dauergäste“.

Auf einer anderen Raststätte in Hessen, Pfefferhöhe, arbeitete der Verleger Werner Pieper als Koch und der Schriftsteller Uwe Nettelbeck durfte dort in der Küche, jedesmal wenn er nach oder von Frankfurt aus unterwegs war, für seine Frau „Porridge“ zubereiten. Auch er war eine Art Dauergast.

Und von mir und von vielen Freunden weiß ich, dass wir, egal welche Autobahn wir von Berlin aus nehmen, dort immer die selben Autobahn-Raststätten anfahren. Die Pfefferhöhe wurde nebenbeibemerkt 1983 von einer Familie übernommen, es war „das erste privat geführte Rasthaus an deutschen Autobahnen“, wie es auf seiner Internetseite heißt.

Den schönsten Satz in dem Autobahn-Raststätten-Buch sagt „die Rechte Hand“ des Geschäftsführers von Garbsen Nord, die trotz Radiomusik in ihrem Büro ständig die Autobahn hört: „Wenn das nicht mehr wäre, dann sei es, glaube sie, vorbei.“

Man wird sie noch einige Jahre hören, aber mit dem Ende der „Petromoderne“ werden auch wohl ihre einst stolzesten Stützpunkte an den Autobahnen, notgedrungen als vegane Radfahrer-Treff enden. Der Autor selbst ißt schon kein Fleisch und hat auch kein Auto mehr.

Der diesem Ende vorausgegangene Umschwung der Moderne in die Postmoderne wurde übrigens von dem Philosophen Jean-Francois Lyotard erstmalig erfahren, als er in das Urinal der Universität von Aarhus pinkelte, das dann automatisch mit Lichtstrahl spülte.

.

Bergarbeiterinnen

.

Das I-Wort

Franz Kafka hat sie mit einem Satz abgetan – aber in der Möglichkeitsform: „Wenn man doch ein Indianer [das I-Wort] wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.“

Nein, wenn die jungen Indianer in der Reservaten heute nicht das Auto ihres Onkels kriegen, dann reiten sie noch immer. Meine Gewährsfrau ist die wunderbare deutsch-indianische Schriftstellerin Louise Erdrich, deren Bücher großteils vom jetzigen Leben im Reservat der Ojibwe in Nord-Dakota handeln.

Einige Stämme in Reservaten drumherum sind mit einem Spielcasino ökonomisch erfolgreich geworden, so erfolgreich, dass sie zwecks Ausschüttung der Gewinne bereits Amerikaner suchen, die nur noch zu einem Sechsunddreißigstel zu ihrem Stamm gehören. Die Verwaltung der Akten des Stammes ist zu einer wichtigen Arbeit in den Reservaten geworden. Louise Endrichs Roman „Das Haus des Windes“ handelt von einer solchen Amtsinhaberin.

In den Vereinigten Staaten gibt es 567 Ureinwohner-Gruppen und 326 Reservate. Von den 2,5 Millionen indigenen Amerikanern lebten 2012 laut FAZ etwa eine Million in diesen Selbstverwaltungsbezirken – mit eigenen Gerichten und Polizisten. Bis in die jüngste Vergangenheit haben die Weißen das Reservatsland immer wieder verkleinert, aber 2020 entschied das Oberste Gericht, die Hälfte des Bundesstaates Oklahoma den Indianern wieder zu geben, ein Gebiet größer als Deutschland. 1999 hatte die kanadische Regierung den Inuit bereits ein autonomes Gebiet – Nunavut (Unser Land) – zugestanden, das einem Fünftel der Fläche von Kanada entspricht.

In Alaska haben die vereinigten Indigenen erst den Bau einer Öl-Pipeline verhindert und dann aber befürwortet, weil sie sich davon Arbeitsplätze versprachen. Auch in Louise Erdrichs Reservats-Geschichten geht es vorwiegend um ein nicht zuletzt wirtschaftliches Ausbalancieren zwischen Amerikanischem und Indianischem. Dazu gehört u.a. zur Ankurbelung des Indianer-Tourismus die Anschaffung von immer mehr kleinen Bisonherden in den großen Reservaten. Und prompt finden sich auch wieder alte Geschichtenerzähler ein, die noch Büffel erlegt haben, bevor die Weißen sie alle, vom Zug aus, zu tausenden erschießen konnten. Den allerletzten, eine alte Bisonkuh, will angeblich ein Ojibwe geschossen haben. Sie soll sich ihm regelrecht ergeben haben, um nicht auch noch von den Weißen abgeknallt zu werden.

Ein kanadischer Indianer meinte einmal zu einem Ethnologen, der ihn über die Büffeljagd ausfragte: „Unsere Vorfahren haben die Tiere geheiratet, sie haben ihre Lebensweise kennengelernt, und sie haben diese Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Weißen schreiben alles in ein Buch, um es nicht zu vergessen.“ Der Unterschied zwischen Referat und Reservat.

Dazwischen müssen sich heute die Angehörigen der „First Nations“ zurechtfinden. Mit zweierlei Wahrnehmungen, wie der brasilianische Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro sie umreißt: Im Westen ist ein „Subjekt“ der herrschenden „naturalistischen Auffassung“ gemäß – „ein ungenügend analysiertes Objekt,“ während in der animistischen Kosmologie der amerikanischen Ureinwohner genau das Gegenteil der Fall ist: „Ein Objekt ist ein unvollständig interpretiertes Subjekt“.

Das heutige Zwischendrin-Stecken ist das (auch biographische) Thema etlicher Bücher von Louise Erdrich. Ich habe mir erst mal nur die 14 gesichert, die bisher ins Deutsche übersetzt wurden. Natürlich thematisiert sie darin auch die Zeit „bis zu dem Jahr, als man uns unsere Grenzen auferlegte. Bis zum Jahr des Reservats“.

Und dann auch die ersten Jahre im Reservat, als es schon bald keine Kaninchen mehr gab, alle gegessen: „Ah, diese ersten Jahre des Reservats, als sie uns einzwängten. Auf wenige Quadratmeiler nur. Wir hungerten, während die Kühe der Siedler sich von dem abgezäunten Gras unserer alten Jagdgründe dick und rund fraßen.“

Noch der 26. US-Präsident Theodore Roosevelt war der Meinung, die Ausrottung der Indianer durch die meist armen weißen Siedler und Pioniere sei ein „gerechter Krieg“ gewesen: „Dieser großartige Kontinent konnte nicht einfach als Jagdgebiet für elende Wilde erhalten werden“.

In Deutschland hatte schon Friedrich der Große „das liederliche polnische Zeug“ mit „Irokesen“ verglichen. Der Generalgouverneur des besetzten Polen Hans Frank bezeichnete darüberhinaus 1942 auf einer Parteiversammlung in Lemberg die Juden als „Plattfußindianer“. Adolf Hitler freute sich etwa zur gleichen Zeit – angesichts der sich entfaltenden Partisanenkriegs im Osten: „Und immer aufknüpfen! Das wird ein richtiger Indianerkrieg werden.“ Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, seinen Soldaten zur moralischen Festigung Karl Mays „Winnetou“-Roman mit auf dem Weg an die Front zu geben. (Im Ersten Weltkrieg packte man ihnen Goethes „Faust“ in den Tornister.)

Der polnische Schriftsteller Ludwik Powidaj hatte bereits 1864 in seinem Essay „Polacy i Indianie“ das Schicksal der amerikanischen Indianer dargestellt und dabei die Frage gestellt: „Welcher Pole wird darin nicht die Lage seines eigenen Landes erkennen?“ Auch die Letten bezeichneten sich unter deutscher und dann sowjetischer Herrschaft als „die letzten Indianer Europas“, meint jedenfalls Indulis Bilzenz.

Nachdem Ostelbien kommunistisch geworden war, entstand dort eine ganze Indianerbewegung, die offiziell „Indianistik“ betrieb, d.h. sich dem Studium der Ureinwohner Nordamerikas widmete, die als Pioniere im Kampf gegen den Imperialismus galten. Einige Intellektuelle sahen darüberhinaus aber auch Parallelen zwischen den letzten Indianern und sich: „Wir lebten in der DDR ja auch in einem Reservat.“ Die Welt ist klein, aber das Land der Indianer groß.

.

Brigadierin (von Boris Nesterenko)

.

Hausarbeiten

„Doing the Dirty Work. Migrantinnen in der bezahlten Hausarbeit in Europa“ hieß 2006 eine Studie der englischen Soziologin Bridget Anderson. In Berlin fand die Autorin es „besonders bemerkenswert, dass Putzfrauen, die in Zeitungen inserieren, hier klarstellen: ,No Sex‘, womit sie deutlich machen, dass sie ein Angebot von ,Hausarbeit‘ für missverständlich halten“.